Basierend auf einer detaillierten Analyse verschiedener Optionen durch die HBLFA Raumberg-Gumpenstein hat das BMLFUW beschlossen, die Eignung des Ökobilanzansatzes in der österreichischen Landwirtschaft zu testen. Das entwickelte Ökobilanzkonzept ist in dieser Form in Österreich einzigartig und nicht nur für die landwirtschaftliche Beratung interessant. Dabei werden nachhaltige Entwicklungskriterien berücksichtigt, die für die Landwirtschaft unmittelbar relevant sind.

Andererseits bestimmen Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung – wenn sie in konkrete Richtlinien umgesetzt werden – auch die spezifischen Bedingungen für die Aktivitäten landwirtschaftlicher Betriebe. Umweltmanagement muss grundsätzlich im Zusammenhang mit anderen Managementbereichen für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen gesehen werden. Mit der Entwicklung von Umweltmanagementsystemen und deren zunehmendem Einsatz in verschiedenen Wirtschaftsbereichen wurden auch der Landwirtschaft ähnliche Überlegungen angestellt.

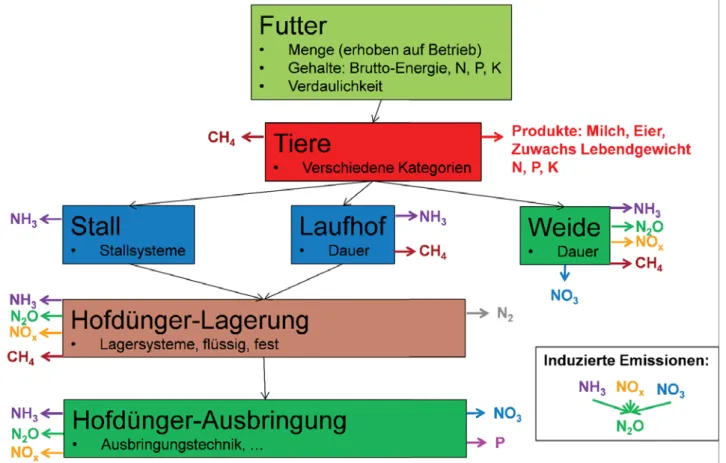

Im Agrarsektor gibt es bereits Emissionsmodelle zur Ermittlung direkter Feld- und Tieremissionen, beispielsweise wird im FarmLife-Projekt ein an österreichische Verhältnisse angepasster Satz von Emissionsmodellen verwendet (siehe Kapitel Modelle zur Ermittlung direkter Emissionen).

Sachbilanz

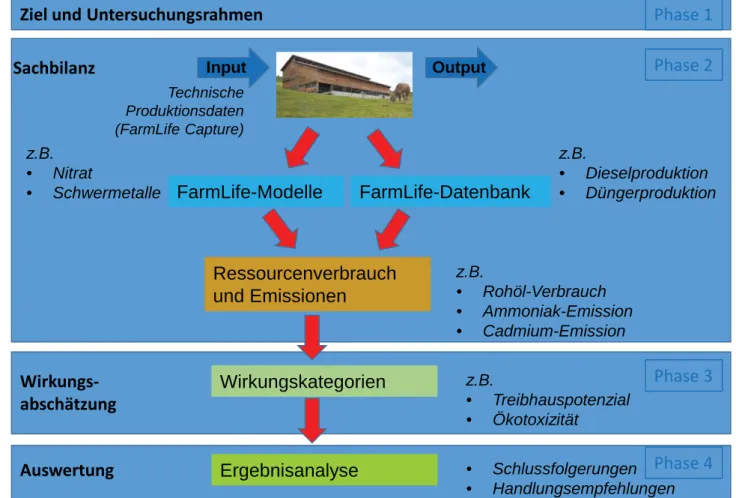

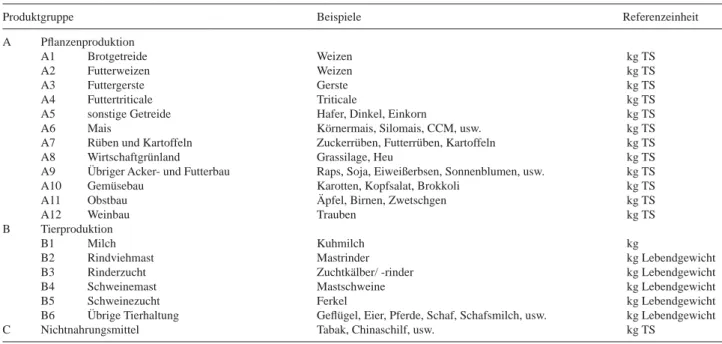

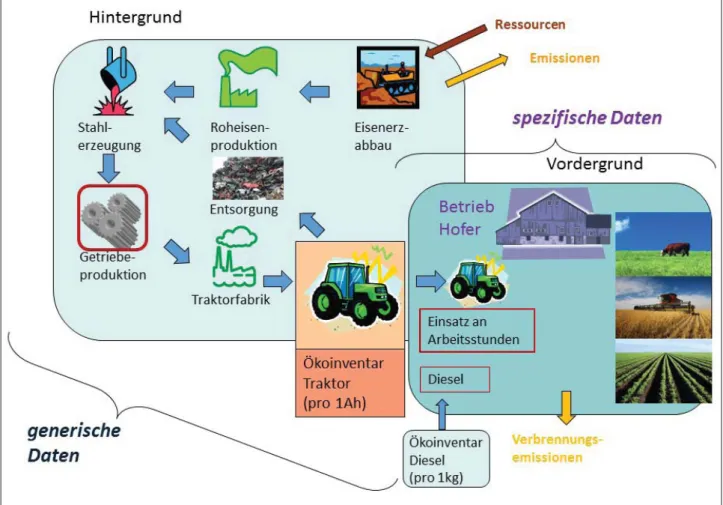

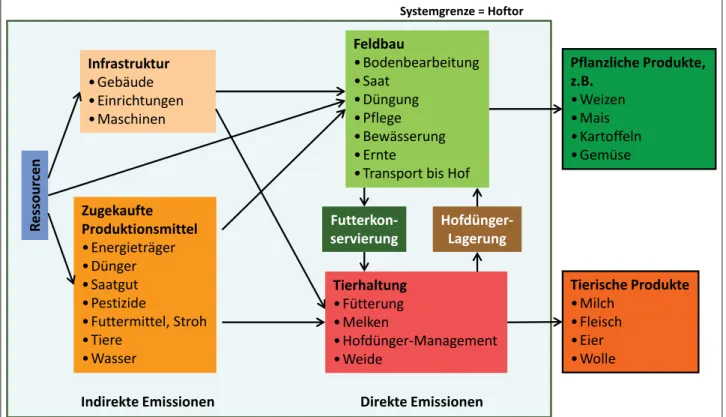

Die systematischen Grundlagen für eine Vielzahl von Betriebstypen wurden zunächst in der Schweiz gelegt (Rossier und Gaillard 2004, Hersener et al. 2011) und nun mit dem aktuellen Projekt in Österreich weiterentwickelt (siehe auch Herndl et al. im Druck). Das Konzept für die betriebsindividuelle Ökobilanz mit SALCA (Swiss Agricultural Life Cycle Assessment; Gaillard und Nemecek 2009) besteht im Wesentlichen aus vier Bereichen: i) einer Methodik zur Ökobilanz, ii) Modellen zur Berechnung direkter Feld- und Tieremissionen , iii) Ökobilanz-Inventare zur Ermittlung indirekter Emissionen und iv) Tools zur Datenerhebung, von der Berechnung bis hin zu den Auswertungen. Die Forschung beginnt bei der Gewinnung der Rohstoffe, geht über die Herstellung und Nutzung von Produktionsmitteln und endet bei der Entsorgung bzw. Verwertung der Abfälle (siehe Abbildung 3).

Eine Übersicht über die im Rahmen der Ökobilanzmethode SALCA entwickelten bzw. angepassten Emissionsmodelle findet sich bei Nemecek et al.

Wirkungs- abschätzung

Nutztiere usw.) die direkten Feld- und Tierfreisetzungen und verknüpfen diese mit den erforderlichen ökologischen Inventaren aus den vorangegangenen Stufen. Abbildung 2 zeigt eine schematische Darstellung der räumlichen Systemgrenzen für die landwirtschaftliche Produktion auf den untersuchten Betrieben. Die landwirtschaftliche Produktion erfüllt vielfältige Funktionen, sowohl für den Betriebsleiter als auch für Gesellschaft und Umwelt (Multifunktionalität).

Produktive Funktion (Produktebene): Für die Bewertung auf Produktebene wird die Funktionseinheit 1kg Milch herangezogen. Für das individuelle Unternehmensfeedback (siehe Guggenberger und Steiner 2015) können Sie aus dem gesamten Spektrum der Umweltauswirkungen wählen. Es liefert somit Daten für die Ökobilanz, die im weiteren Verlauf der Ökobilanz in die Folgenabschätzung einfließen (vgl. Baumgartner et al. 2015).

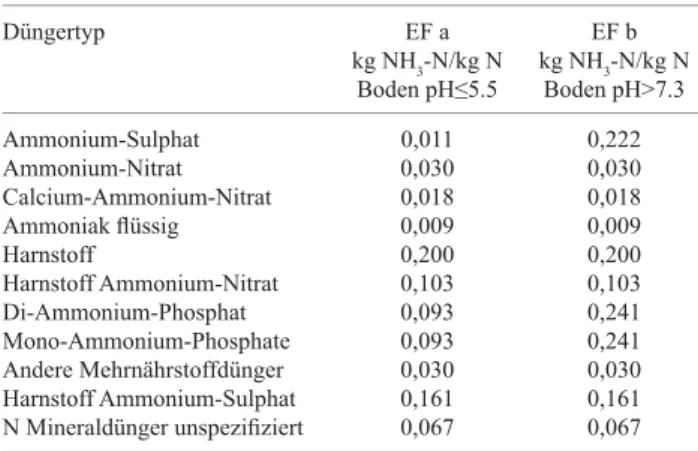

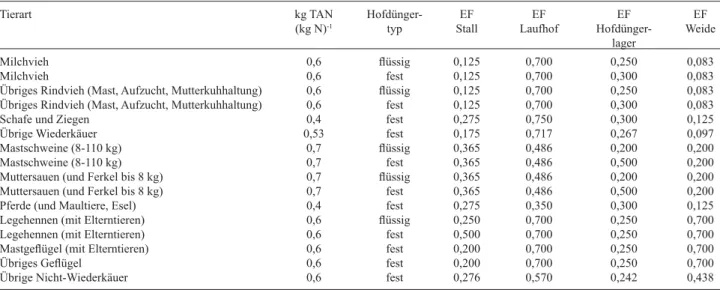

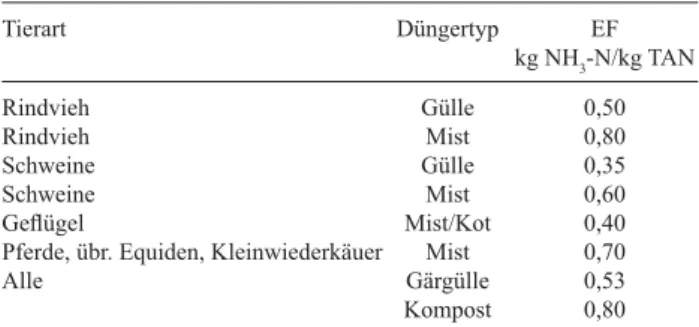

Für das FarmLife-Projekt wurden die einzelnen SALCA-Emissionsberechnungsmodule auf ihre Eignung für den Einsatz in Österreich überprüft und gegebenenfalls speziell an die österreichischen Verhältnisse angepasst. Zusätzlich wurden Korrekturfaktoren für klimatische Bedingungen (Jahreszeit bzw. Nutzungszeitpunkt) nach Katz (1996) angewendet. Zur Konsistenz mit der Massenstrommodellierung wurden Stickoxid-Emissionsfaktoren für Nutztiere verwendet, die von der EUA (2013) und vom IPCC (2006) abgeleitet wurden.

Die Werte für andere Wiederkäuer und andere Nichtwiederkäuer sollten mit den Durchschnittswerten aller Wiederkäuer verglichen werden. Für die Zukunft sollte eine flächenspezifische Modellierung mit konkreten Daten zu Boden, Klima und Bewirtschaftung in Betracht gezogen werden. Die Auswahl führt zu möglichen Schnittstellen und zu speichernden Daten zur Auswertung.

Auswertung: Mit gängigen wissenschaftlichen Hilfsmitteln lassen sich allgemeine Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen ableiten. Für die Entwicklung von Informationssystemen gibt es im Software Engineering klare Vorgaben für Planung, Entwicklung, Test und Inbetriebnahme. Um diesen Kern herum wurden die notwendigen Werkzeuge zur Datenerhebung, -verarbeitung und -präsentation entwickelt.

In diesem ersten Schritt werden die Mindeststandards für die Datenqualität konfiguriert und die datenbezogenen Grenzen in der Sammlung festgelegt (Abbildung 2). Der landwirtschaftliche Bereich enthält alle von SALCA verwendeten und an österreichische Verhältnisse angepassten Modelle zur Bewertung von Feld- und Tieremissionen (FarmLife-Tools).

FarmLife-

Master1:1

FarmLife- Object

FarmLife- Location

Cattle, Pig,

NatPlant, Feedstuff,

Fertilizer, Energy, …

FINALVALUE, UNIT, … Methoden

Konstruktor(), Extend(), Calculate(),

Abschließend wurden in sogenannten Umweltprofilen für jeden Betriebstyp verschiedene Umweltauswirkungen zusammengefasst, und zwar in Relation zu ha LN und den von den Betrieben erzeugten MJ verdaulicher Energie. Die Verarbeitungsbetriebe wurden tendenziell pro Hektar LN besser bewertet als die Milchbetriebe, pro MJ verdaulicher Energie schnitten sie jedoch deutlich schlechter ab. Darüber hinaus wurde in Österreich ein Datenverarbeitungskonzept zur ökologischen Bewertung landwirtschaftlicher Betriebe erstellt (Guggenberger et al. 2015).

Die anderen Betriebstypen wiesen jeweils eine ähnliche Größenordnung auf, wobei zwei Ackerbaubetriebe mit 115 und 156 ha LN etwas größer waren als die anderen Betriebe. Damit lagen die Betriebe unter dem Durchschnitt aller landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich, der im Jahr 2013 bei 44 Hektar lag (BMLFUW 2014). Die geringen Erträge waren zum einen auf diesen hohen Anteil an Biobetrieben zurückzuführen, zum anderen auf den allgemein geringen Düngegrad: Bei Weizen und Körnermais waren die Erträge auf den einzelnen Betrieben proportional zur Stickstoffdüngung , die durchschnittlich 81 kg N/ha LN betrug und zwischen 0 und 224 kg N/ha LN verteilt war.

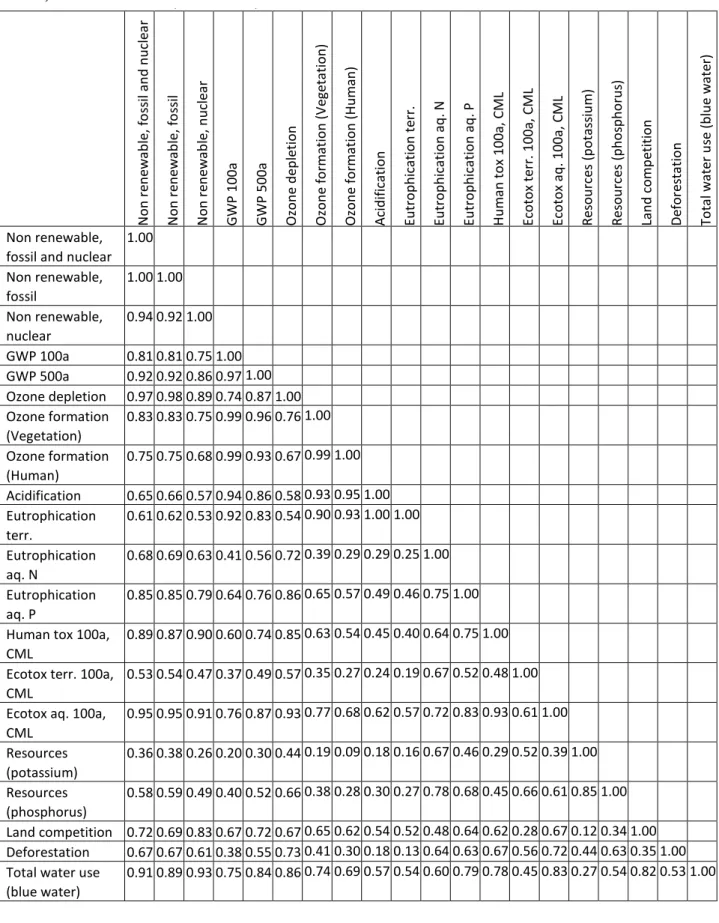

Für den gegenseitigen Vergleich aller landwirtschaftlichen Betriebe ist die Funktionseinheit 1 ha KZU pro Jahr am besten geeignet (vgl. Baumgartner et al. 2015), da viele Parameter der landwirtschaftlichen Produktion auf deren Nutzung pro ha an Flächenbezugseinheiten, landwirtschaftlich und weinbaulich, basieren Bauernhöfe. neigte dazu Ähnlich wie SALCA berechnet FarmLife-LCA standardmäßig Bewertungen für viele Umweltauswirkungen (siehe Baumgartner et al. 2015).

Der Energiebedarf des ungünstigsten Betriebs pro Hektar LN war 7,5-mal höher als der des günstigsten. Der Betrieb mit den höchsten Treibhausgasemissionen pro ha VN war etwa 18-mal höher als der günstigste Betrieb. Beim Energiebedarf pro ha LN (Abbildung 2a) lagen die Ackerbau- und Weinbaubetriebe unter dem der Viehwirtschaftsbetriebe.

Die Nutzung von Infrastruktur und Energiequellen pro Hektar Land war bei Ackerland deutlich geringer. Die Biobetriebe hatten tendenziell einen geringeren Energiebedarf pro Jahr Hektar Land als die herkömmlichen, vor allem aufgrund des geringeren Verbrauchs an Mineraldüngern und Konzentraten; Im Durchschnitt hatten die konventionellen Betriebe auch bei den anderen Einsatzstoffgruppen einen höheren Energiebedarf als die Biobetriebe. In den verarbeitenden Betrieben stieg das Treibhauspotenzial pro Jahr Hektar LN parallel zur Nutzung von Infrastruktur und Energiequellen.

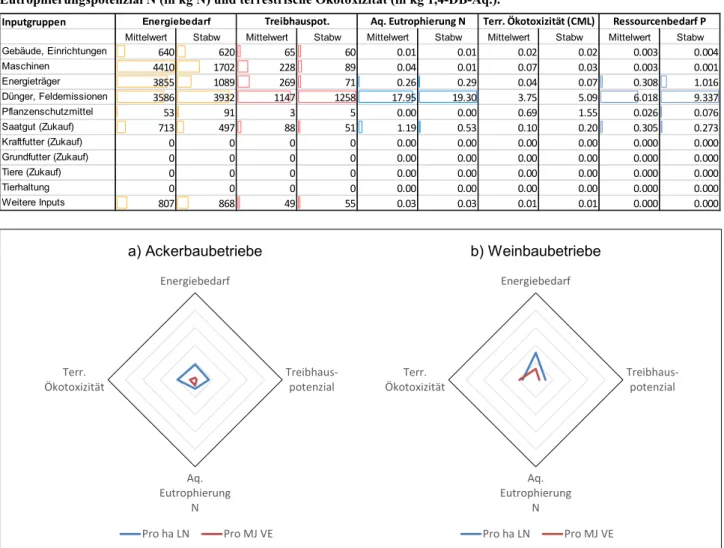

Falls im Haupttext

Auf Milchviehbetrieben hatten zugekaufte Kraftfuttermittel aufgrund des Pflanzenschutzes und der Schwermetallbilanz in deren Produktion einen entscheidenden Einfluss, auf Verarbeitungsbetrieben zugekaufte Kraftfutter- und Grundfuttermittel, wobei das zugekaufte Grundfutter gelegentlich sogar negative Toxizitäten verursachte. Werte. Wenn Sie sich die Ergebnisse für die Landverwaltungsfunktion ansehen, d. h. Pro Hektar LN waren landwirtschaftliche Betriebe (Abbildung 5) im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Energiebedarfs und des globalen Erwärmungspotenzials günstiger als tierische Betriebe (Abbildung 6). Zum Vergleich waren die beiden Mediane der Tierhaltungsaktivitäten geringfügig. Tabelle 3: Durchschnittswerte und Standardabweichung (Stab) von 11 Betrieben, Art der Landwirtschaft pro ha LN und Jahr für Umweltauswirkungen P-Ressourcen (in kg P), globales Erwärmungspotenzial (in kg CO2-Äquivalent), aquatisches Eutrophierungspotenzial N (in kg N) und terrestrische Ökotoxizität (in kg 1,4-DB-Äquivalent).

Die Umweltprofile für die Produktionsfunktion, also pro MJ VE, führten zu einer in etwa vergleichbaren Klassifizierung der Betriebstypen wie die pro ha LN: Auch hier schnitten Pflanzenbaubetriebe grundsätzlich besser ab als Tierhaltungsbetriebe. In Bezug auf den Energiebedarf war dieser relativ gering, sowohl für die Produktionsfunktion, ausgedrückt pro MJ VE, als auch für die Landbewirtschaftungsfunktion, ausgedrückt pro ha LN und Jahr. Beispielsweise spielten Managemententscheidungen eine wichtige Rolle bei der aquatischen Eutrophierung N, während Standortfaktoren für die aquatische Eutrophierung P entscheidend waren und der Energiebedarf durch den Einsatz von Maschinen und Energie bestimmt wurde.

Die Analyse der Beiträge zur Landwirtschaft zeigte beispielhaft, wie Ansatzpunkte für eine ökologische Optimierung identifiziert werden können und in welchen Bereichen Verbesserungsmaßnahmen ergriffen werden sollten. Beim Vergleich der Umweltprofile für die Produktionsfunktion, d. h. pro MJ VE, und für die landwirtschaftliche Funktion, d. h. pro ha LN, zeigten sich Unterschiede zwischen den Betriebstypen. Bei der Berechnung der Milchproduktionsfläche wurde nur die Fläche des Hofes berücksichtigt, die direkt für die Milchproduktion genutzt wurde.

Letzteres stellte die Höhe dar, auf der sich die Unternehmen befanden, da die Höhe nicht direkt erfasst wurde. Bei der Einteilung der Unternehmen in drei Intensitätsstufen: Extensiv, Mittelintensiv und Intensiv zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, nämlich bei den Umweltauswirkungen Energiebedarf, Ressourcenbedarf P, Treibhauspotenzial, Aq. Allerdings ist hier auch zu erwähnen, dass die Temperaturangaben kein genaues Maß für die Höhe darstellen und einer entsprechenden Unsicherheit unterliegen.

Gleiches gilt für die Ergebnisse pro kg Milch und die Ergebnisse pro ha landwirtschaftliche Fläche (LN; Bystricky et al. 2015). Durch die Analyse auf Ebene der Inputgruppen konnten gezielt Verbesserungspotenziale für die einzelnen Unternehmen identifiziert werden. Für eine vertiefte Analyse der Auswirkungen von Futtermitteln sind spezifische Inventare für die Futtermittelproduktion in Österreich und in den Hauptherkunftsländern erforderlich.

Auch wenn das Verständnis der letzten Parameter der Ökobilanz in der Praxis noch nicht erreicht ist, lässt es sich hervorragend für die Positionsbestimmung des Betriebsleiters nutzen. Ein allgemeiner Vergleich aller Wirtschaftszweige hinsichtlich der Umweltauswirkungen ist interessant, für die Beratung müssen die Vergleichsunternehmen jedoch aus Ihrem eigenen Wirtschaftszweig stammen.