Die folgende Arbeit ist als weiterer Schritt im Lernprozess rund um die Kultivierung von Trifolium alpinum gedacht. Wie sich das Wachstum von Trifolium alpinum je nach Art des für den Anbau verwendeten Bodens unterscheidet.

DIE TESTPFLANZE TRIFOLIUM ALPINUM

- Vorkommen

- Natürliche Wachstumsbedingungen

- Habitus

- Pflanzenentwicklung

- Stickstofffixierung

Bisher liegen kaum Erfahrungen mit Erntemethoden zur großflächigen Saatgutentfernung vor (KRAUTZER et al. 2004). Die chemischen Eigenschaften des Bodens spielen für die Keimung von Trifolium alpinum keine Rolle (WEILENMANN 1981).

GEFÄSSVERSUCH LAIMBURG

Material und Methoden

- Versuchsdesign

- Versuchsauswertung

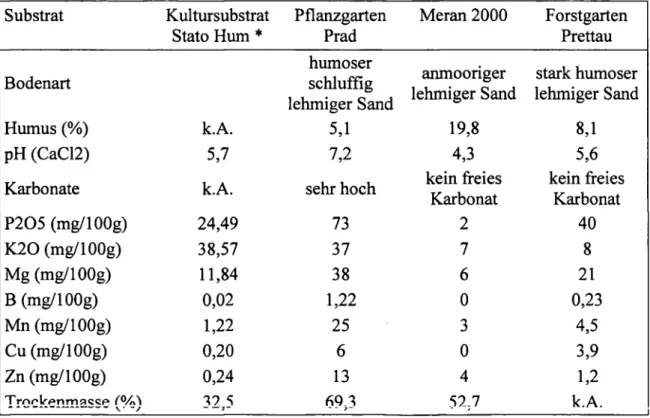

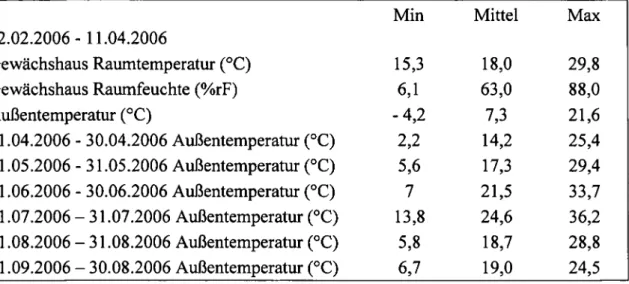

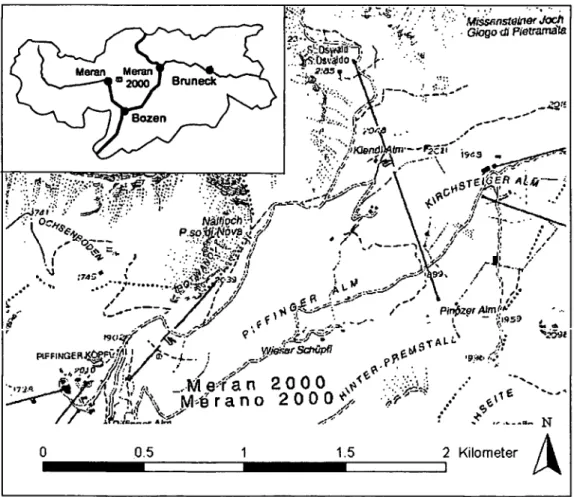

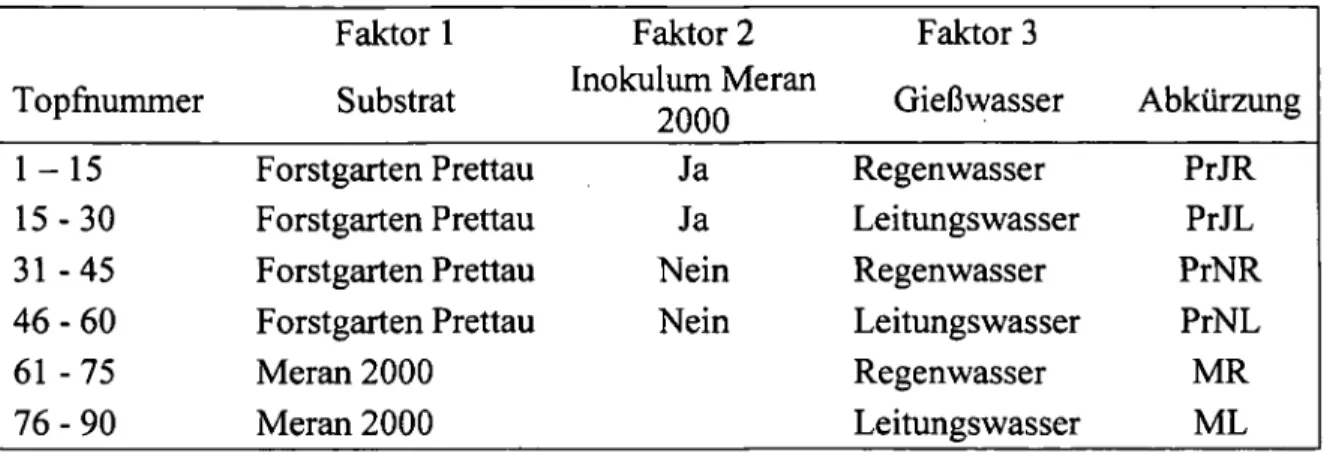

Oberhalb der Waidmannalm wurde Anfang November 2005 Erde aus dem Skigebiet Meran 2000 entnommen und ebenfalls in der Kältezelle im Kräutergarten Prad gelagert. Nach dem oben beschriebenen Verfahren wurden im Juni Behandlungen mit Erde aus dem Waldgarten Prettau und Kontrollvarianten aus Meran 2000-Erde etabliert.

Ergebnisse

- Pflanzenentwicklung

- Biomasse zum Erntezeitpunkt

- Bildung von Rhizobienknöllchen

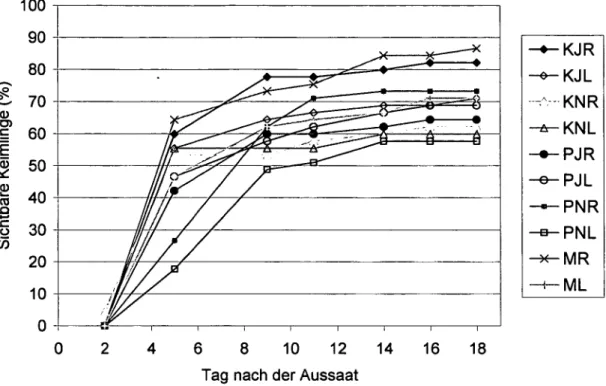

Bei den Sorten, mit Ausnahme derjenigen mit Erde aus Meran 2000 (MR), nahm die Anzahl der grünen Blätter bis zum Erntezeitpunkt ab (Abbildung 13). Die meisten Pflanzen in den Töpfen entwickelten ohne Zusatz von Meran 2000 nur einen oberirdischen Trieb. Die höchsten Pflanzen wurden in den Wachstumsmediumbehandlungen beobachtet, gefolgt von denen in Soil Prad und Soil Meran 2000.

Die Pflanzen im Meran 2000-Boden und im PNR begannen erst ab einem Alter von 85 Tagen deutlich an Höhe zuzunehmen. Das durchschnittliche Trockengewicht der Pflanzen aus Prettauer Erde, die mit Erde aus Meran 2000 versetzt wurden, ist doppelt so hoch wie das ohne Zugabe mit dem gleichen Gießwasser (Abbildung 24). Obwohl die Pflanzen im Prettauer Boden über einen anderen Zeitraum wuchsen, lässt sich sagen, dass sie sich ohne die notwendige Zugabe von Erde aus Meran 2000 besser entwickelten als diejenigen im Prader Boden ohne Inokulum.

Auch im Prettauer Boden hatte das Inokulum des Meraner Bodens 2000 Auswirkungen auf die Knollenbildung, was durch eine Varianzanalyse statistisch bestätigt wurde.

FELDVERSUCH PRETTAU

Material und Methoden 1. Versuchsdesign

- Versuchsauswertung

Die Pflanzen für den Feldversuch wurden im Rooter auf Anzuchtsubstrat gezüchtet, sodass besonders entwickelte und kräftige Pflanzen im Freiland eingesetzt werden können. Pro „Wurzeltrainer-Zelle“ wurden drei Vertikutierersamen gesät, um sicherzustellen, dass die Samen gesät werden. Vier Toiletten nach der Aussaat wurden die Pflanzen individualisiert, d.h. bis auf eine Pflanze pro „Samenstab“, der Löcher in die Form des Wurzelballens sticht, in den die Pflanzen eingesetzt werden.

Um die Pflanzen zum Zeitpunkt der Transplantation zu beschreiben, wurden eine Trockengewichtsmessung und eine Untersuchung der Rhizobienknollen für jeweils 12 Pflanzen mit und ohne Inokulum durchgeführt, wie in Abschnitt 3.1.2.1 beschrieben. Abdeckung bzw. Verteilung der Trifolium alpinum- und Unkrautpflanzen auf die Teilflächen aufgrund der Inokulum- und Pflanzenabstandsfaktoren. Zunächst wurden zwei unterschiedliche Datenerfassungsmethoden pilotiert. Die Abschätzung der Überdachung ist die Grundlage für die Beurteilung, ob die Unkräuter die Pflanzen bereits so stark gefährden, dass Maßnahmen zur Verhinderung von Unkrautschäden erforderlich sind.

Innerhalb des Schätzbereichs von % m^ werden an jedem Probenahmetermin Trifolium alpinum-Pflanzen und Unkräuter gezählt.

Ergebnisse

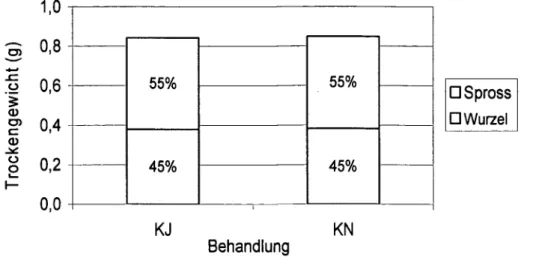

- Entwicklungszustand der 5 Monate alten Rootrainerpflanzen

- Entwicklung der Pflanzen im Feld 1. Deckungsgrad von Trifolium alpinum

- Samenreife

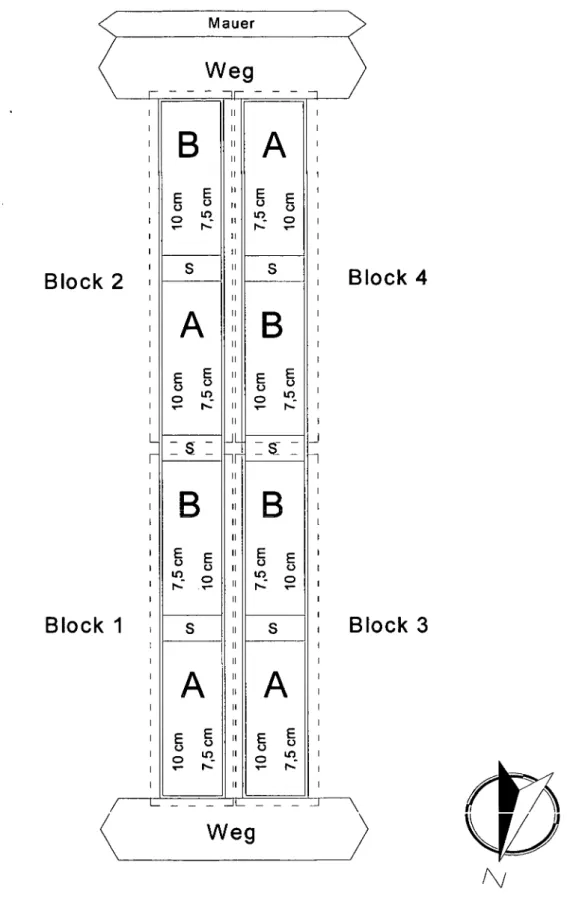

Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Knochenentwicklung zwischen Behandlungen mit und ohne Inokulum festgestellt. Berücksichtigt man die Ausbreitung der Pflanzen durch den Bedeckungsgrad in % der beiden Datensätze, so zeigt sich, dass der Pflanzenabstand in der Reihe einen Einfluss auf den Bedeckungsgrad hat (Tabelle 12). Zum Zeitpunkt des ersten Versuchs hatte kein Faktor außer der Kombination des Inokulumblocks * einen Einfluss auf die Höhe der Bedeckung von Trifolium alpinum.

Abbildung 40: Lage und Verteilung des Bedeckungsgrades von Trifolium alpinum bei 7,5 cm und 10 cm Pflanzenabstand im ersten (September 2006) und zweiten (Oktober 2006) Erfassungszeitpunkt in der Reihe. Die Mittelwerte für den Bedeckungsgrad bei 7,5 cm Abstand in der Reihe liegen zwischen 41 % und 47 %. Zum Zeitpunkt der ersten Studie hatten das Earth Meran 2000-Inokulum und die Kombination aus Inokulumabstand * signifikante Auswirkungen auf den Augendurchmesser von Trifolium alpinum-Pflanzen (Tabelle 16).

Ein überraschendes Ergebnis wurde hinsichtlich der Blüte und Samenbildung von Trifolium alpinum-Pflanzen erzielt.

DISKUSSION DER ERGEBNISSE

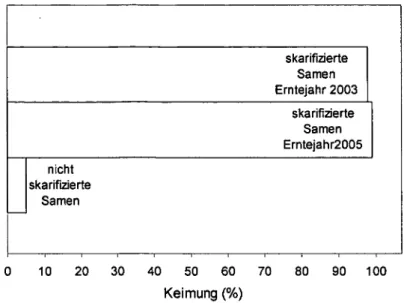

Seine Arbeit zeigte, dass der Anbau von Trifolium alpinum auf Einwandererböden möglich ist. Die hohe Keimrate von vertikutierten Trifolium alpinum-Samen konnte auch im aktuellen Experiment erreicht werden. Laut WEILENMANN (1981) hat die Bodenchemie keinen Einfluss auf die Keimung von Trifolium alpinum, wohl aber auf die Entwicklung junger Pflanzen.

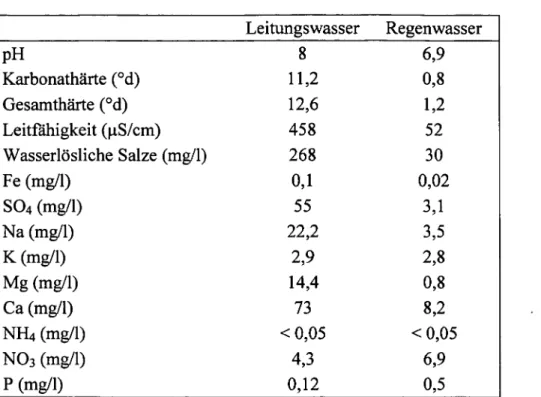

Beim Anbau von Trifolium alpinum wirkten sich die Eigenschaften des Gießwassers auch auf die Trockenmasse der Pflanzen aus. Ihre Versuche, Trifolium alpinum auf Karbonatboden (Heimatboden) zu züchten, zeigten, dass sich die Pflanzen im negativen Sinne in Vitalität und Größe stark von denen auf Silikatboden (Heimatboden) unterschieden. Der pH-Wert von 7,2 im Boden in Prad wäre daher für den Anbau von Trifolium alpinum sehr hoch.

HASLER (1992) gibt die Bildung von sechs Trieben als minimales Entwicklungsstadium für die Blüte bei Trifolium alpinum an.

LITERATURVERZEICHNIS

Organic seed propagation of alpine species and their use for ecological restoration of pistes in mountain areas.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Identische Buchstaben stehen für Behandlungen ohne signifikanten Unterschied, n=15 35 Abbildung 23: Lage und Verteilung der Trockengewichtswerte der verschiedenen Februar-Saatsubstrate nach Art des Gießwassers, Laimburg, Juni 2006, n=30 36 Abbildung 24: Mittleres Trockengewicht der einzelnen Behandlungen des Saatguts im Prettauer Boden vom Juni, Laimburg Oktober 2006. Dieselben Buchstaben stehen für Behandlungen ohne signifikanten Unterschied, n=15 38 Abbildung 25: Durchschnittliches Trockengewicht der Behandlungen aus der zweiten Versuchsreihe und Anteil der Wurzel- und Sprossbiomasse am Gesamtgewicht, Laimburg, Oktober 2006, n=15 38 Abbildung 26: Mildes Trockengewicht der Behaiidlmigcii aus der ersten Versuchsreihe und Anteil der Wurzel- und Sprossbiomasse am Gesamtgewicht, Laimburg, Juni 2006, n=15 39 Abbildung 27: Zusammenhang zwischen Sprosshöhe und Trockensprossgewicht Trifolium alpin um, Laimburg, 2. Oktober 006 40 Abbildung 28: Zusammenhang zwischen Triebzahl und Trockengewicht der Triebe Trifolium alpinum, Laimburg, Oktober 2006 Abbildung 31) 47 Abbildung 33: Wurzeltrainer in einer Kiste angeordnet, offen und geschlossen Wurzeltrainer mit 5 „Zellen“ (links); Jungpflanzen zur Selektion im Gewächshaus Laimburg (rechts), Februar und März 2006 48 Abbildung 36: Häufigkeitsrahmen 50 cm x 50 cm mit 100 Teilflächen (links), Erfassung der Häufigkeit durch Berühren mit einem spitzen Stock (rechts), Forstgarten Prettau, August 2006 51 Abbildung 3 7: Lage und Verteilung der Trockengewichtswerte von 5 Monate alten Pflanzen (Juli 2006) in Root er auf Anzuchtsubstrat mit ( KJ) und ohne (KN) Zugabe von Meran 2000-Erde, n=12 53 Abbildung 38: Durchschnittliches Trockengewicht und Anteil der Wurzel- und Sprossbiomasse am Gesamtgewicht, Pflanzenalter 5 Monate, Juli 2006, n=12 54 Abbildung 3-9: Lage und Verteilung der Anzahl der Wurzelknollen von 5 Monate alten Pflanzen (Juli 2006) in Rooter auf Wachstumssubstrat mit (KJ) und ohne (K N) Zugabe von Meran 2 000er Boden, n=12 54 006) Zeitpunkt der Aufnahme in den Waldgarten Prettau, n=8 56 Abbildung 41: Ort und Verteilung der Bedeckungszunahme von Trifolium alpinum bei Pflanzabständen von 7,5 cm und 10 cm mit oder ohne Zugabe von Meran 2 000 Boden vom ersten (September 2006) bis zum zweiten (Oktober 2006) Zeitpunkt der Aufnahme in den Waldgarten Prettau ttau, n=4 56.

BILDVERZEICHNIS Abbildung 42: Trifolium-Pflanzen- und Unkrautbedeckungsgrad 46 Tage (tl) und 82 Tage (t2) nach der Pflanzung (September und Oktober 2006) im Waldgarten Prettau mit unterschiedlichen Pflanzabständen (7,5 cm und 10 cm) mit (KJ) oder ohne (KN) Bodenzugabe Meran 2000, Auswertung mit Bewertungsrahmen 5 8 Abbildung 43: Messung des maximalen Pflanzendurchmessers im Waldgarten Prettau , September 2006 59 Abbildung 44: Lage und Verteilung der Durchmesserdifferenz vom ersten (September 2006) zum zweiten (Oktober 2006) Erfassungszeitpunkt von Trifolium alpinum in Abhängigkeit vom Pflanzenabstand mit (1) oder ohne (0) Zugabe von Meran 2000-Erde im Waldgarten Prettau, n=80 60 Abbildung 45: 2,5 Monate altes Trifolium alpinum - Pflanzen aus der Aussaat im Feld 61 Abbildung 46: Blüte von Trifolium alpinum - Pflanze (links) und Frucht während der Reifung (rechts), Forstgarten Prettau, August und September 2006 62 Abbildung 47: Samen aus dem ersten Keimversuch mit nicht-aufgeschnittenem Saatgut (links) und Samen aus dem zweiten Keimversuch mit nicht-aufgeschnittenem Saatgut (rechts), Oktober 2006 63 Abbildung 48: Keimung von nicht-aufgeschnittenem und aufgeschnittenem Saatgut das aus der Kultivierung im Prettauer Forstgarten im Oktober 2006 bei Raumtemperatur auf Seme 63-Filterpapier gekeimt ist.

TABELLENVERZEICHNIS

TABELLENLISTE Tabelle 15: Auswirkungen der Unkrautbedeckungsdifferenz im Waldgarten Prettau, Oktober 2006 (ANOVA, p<0,05) (A NOVA, p<0,05) sowie der Einfluss der Zeit über einen Monat (ANCOVA, p<0,05) 59 Tabelle 17: Auswirkungen auf die Zunahme des Adlerdurchmessers von Trifolium alpinum vom ersten (September 2006) bis zum zweiten (2. Oktober). 006) Aufnahmezeit im Waldgarten Prettau (ANOVA, p<0,05) 59 Tabelle 18: Mittlerer Adlerdurchmesser der Trifolium alpinum - Pflanzen nach Sammelzeitpunkt 1 (September 2006) und 2 (Oktober 2006) im Waldgarten Prettau 60 Tabelle 19: Anzahl Trifolium alpinum und Unkrautpflanzen im Waldgarten Prettau pro m² zum Zeitpunkt der ersten Ernte im September 2006 61 Tabelle 20: Anzahl der Pflanzen mit und ohne Erdzugabe Meran 2000 von insgesamt 16 8 0, die bis Oktober 2006 im Waldgarten Prettau blühten 62.

ANHANG

- Beschriftung der Bildreihen

- Darstellung der Bildreihen

Oktober 2006 (unten links) und drei Unkrautreihen im Abstand von 15 cm mit Pflanzabständen von 7,5 cm und 10 cm (unten rechts) 96 Fotoserie 17: Bedeckungsaufnahme von Trifolium alpinum und Unkrautpflanzen im Waldgarten Prettau im Teilgebiet Block 4 Wurzeltrainer Wachstumszugabe von Substrat so0c Pflanzsubstrat von Wachstumssubstrat so0c ,5 cm beim ersten Aufnahmezeitpunkt 46 Tage nach der Verpflanzung am 2 die Pflanze in Kultursubstrat ohne Erdzusatz Meran 2000, bewässert mit Regenwasser im Pflanzenalter von Tagen, sowie eine geerntete Pflanze. Fotoserie 4: Pflanzen in Kultursubstrat ohne Zusatz von Meran 2000-Erde, gegossen mit Leitungswasser im Pflanzenalter von Tagen, sowie eine geerntete Pflanze.

Fotoserie 7: Pflanzen in Erde Prad ohne Bodenzugabe Meran 2000 mit Regenwasser übergossen auf eine Pflanzenart von Tagen, sowie eine geerntete Pflanze. Fotoserie 8: Pflanzen in Erde Prad ijhne Zugabe von Erde Meran 2000 gegossen mit Leitungswasser bei einem Pflanzenalter von Tagen, sowie einer geernteten Pflanze. Fotoserie 13: Pflanzen im Boden l'rettau ohne zusätzliche Erde Meran 2000 mit Regenwasser übergossen im Pflanzenalter von Tagen, sowie eine geerntete Pflanze.

Fotoserie 14: Pflanzen im Prettauer Boden ohne zusätzliche Erde Meran 2000 mit Leitungswasser gegossen im Pflanzenalter von Tagen, sowie eine geerntete Pflanze.