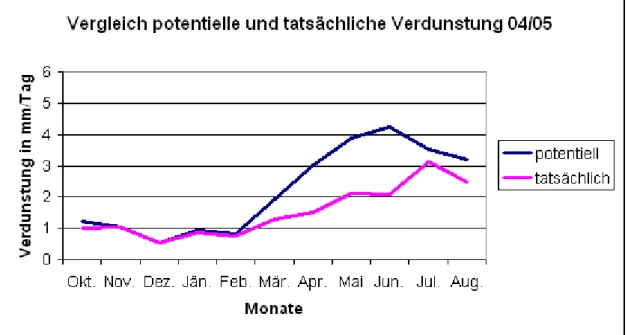

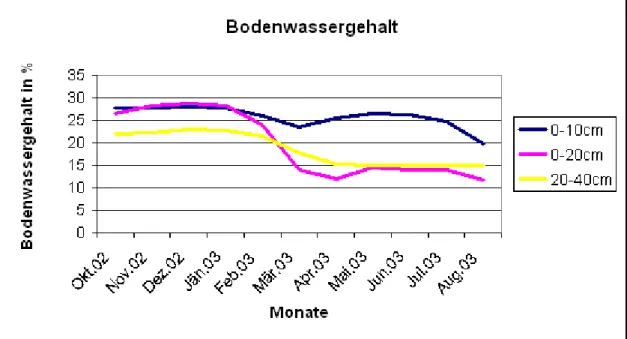

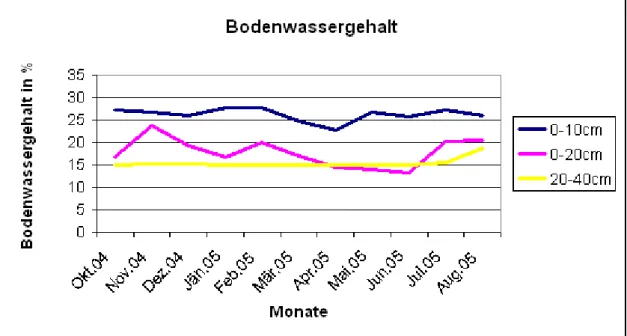

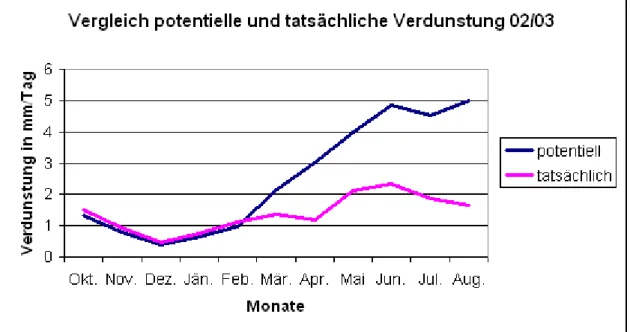

Hagelversicherung Abbildung 8 Vergleich der tatsächlichen Verdunstung mit der potenziellen Verdunstung für das Erntejahr Abbildung 9: Bodenwassergehalt für das Erntejahr Abbildung 10: Vergleich der tatsächlichen Verdunstung mit der potenziellen Verdunstung. Verdunstung für das Erntejahr Abbildung 11: Grundwassergehalt für das Erntejahr Abbildung 12: Sensitivitätsstudie der tatsächlichen Verdunstung im Verhältnis zu

Wetter und Klima

Meteorologische Parameter

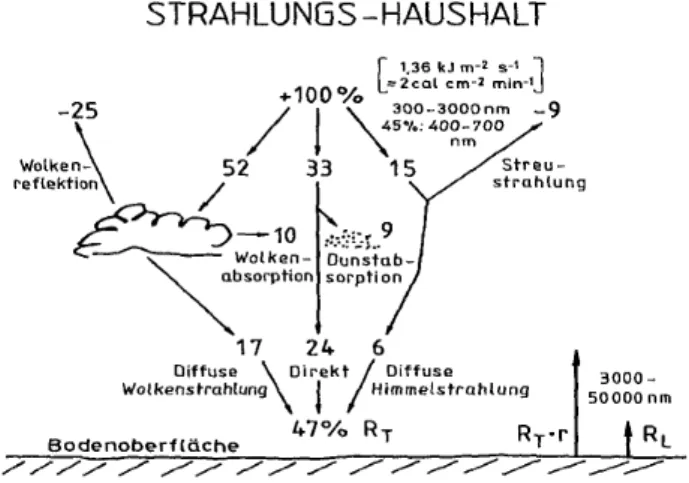

- Strahlung

- Temperatur

- Luftfeuchtigkeit

- Luftdruck

- Wind

- Niederschlag…

Im sichtbaren Bereich ist die Strahlung für die Keimung, den Aufbau von Biomasse, den Transport von Trockenmasse innerhalb der Pflanze und für das Längenwachstum verantwortlich. Hitzeschäden sind für die Pflanzen oft schlimmer als Kälteschäden, da die Strukturen schnell irreparabel geschädigt werden (Eitzinger, 2005). Es eignet sich besonders für die Windmessung über einen längeren Zeitraum, allerdings registriert das Gerät keine kurzen Windböen.

Evaporation

Transpiration

Interzeption

Evapotranspiration

Guttation

Wasser und Pflanze

Während die Wurzel den Spross mit Nährstoffen und Wasser versorgt, sorgt der Spross für die Versorgung der Wurzel mit Assimilaten (Ehlers, 1996). Nur ein kleiner Teil des Assimilats wird auf die Wurzel übertragen, da der Spross viel mehr für seine eigene Bildung benötigt. Die Kraft der Wurzelentwicklung ist bis zu einem gewissen Grad genetisch festgelegt, was bei der Züchtung ein Selektionsfaktor sein kann.

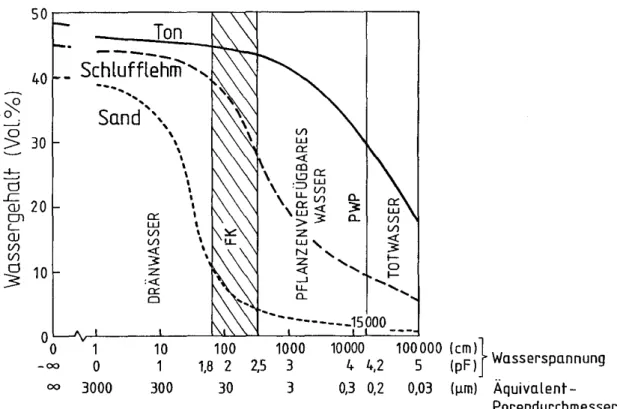

Wasser und Boden

Solange ein Unterschied im Gesamtwasserpotential zwischen Wurzeloberfläche und Boden besteht, wird Wasser als Massenstrom zur Wurzel geleitet (Ehlers, 1996).

Ertragsbildung bei Wassermangel

Dagegen wirkt sich der Wassermangel in der Vegetationsphase und in der Reifephase nicht so dramatisch aus. Befinden sich die Pflanzen in Wassermangelsituationen, kann der daraus resultierende Spannungszustand im Wasserhaushalt der Pflanzen messtechnisch überwacht werden, wenn man ihn nicht einfach anhand von Beurteilungen des Welkzustands der Blätter abschätzen möchte (Ehlers, 1996). Den größten Wasserstress erleben Pflanzen in den heißen Mittagsstunden. Dies ist ein geeigneter Zeitpunkt, um das Gesamtwasserpotenzial zur Stresserkennung zu messen.

Durch die Zusammenfassung der täglichen (kurz nach Mittag gemessenen) Temperaturdifferenz in bestimmten Entwicklungsphasen wurde ein Parameter für den Wasserstress der Pflanzen abgeleitet (Idso et al. 1977), der mit der Produktivität bei Wasserdefizit zusammenhängt: Je größer das Wasserdefizit, desto weniger negativ ist die tägliche Temperaturdifferenz zwischen Luft und Blatt, desto größer ist der Stress-Temperatur-Parameter16, desto niedriger ist der Stress-Temperatur-Parameter6). Durch die Stoppelbearbeitung unmittelbar nach der Ernte wird die Nachförderung des tiefer liegenden Wassers, der sogenannte Kapillaraufstieg, unterbrochen und so die Verdunstung verringert. Der Aufbau besserer Krümelstrukturen kann sich dann bei Regen positiv auswirken, da mehr Wasser gespeichert werden kann und der Boden nicht so stark zur Verschlammung neigt.

Dies reduziert die Transpiration und Interzeption und die Verdunstung kann zunehmen, wenn der Boden über längere Zeiträume unbedeckt bleibt. Es kann zu Verdunstungsproblemen kommen, so dass viel Wasser unproduktiv verdunstet, bis die Pflanzen den Boden bedecken. Sie wirken sich vermutlich bei Wassermangel auf Pflanzen aus, da die Konzentration aufgrund des verringerten Wassergehalts in der Pflanze zunimmt.

Im Fall von Abscisinsäure ist nicht sicher, ob die Atmung beeinträchtigt wird, es ist jedoch bekannt, dass die geschwächte Photosynthese bei Wassermangel noch weiter reduziert wird.

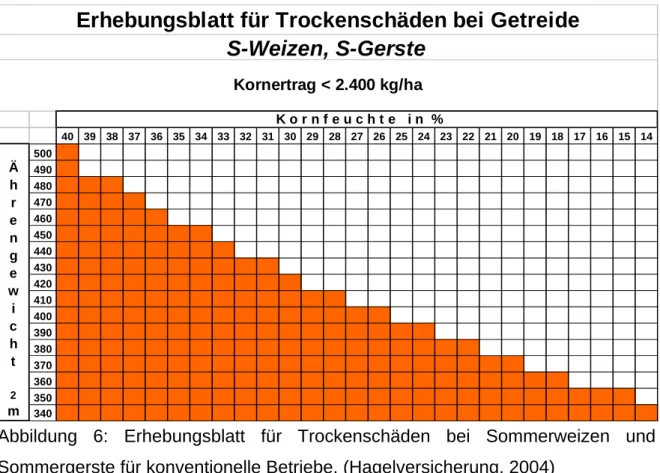

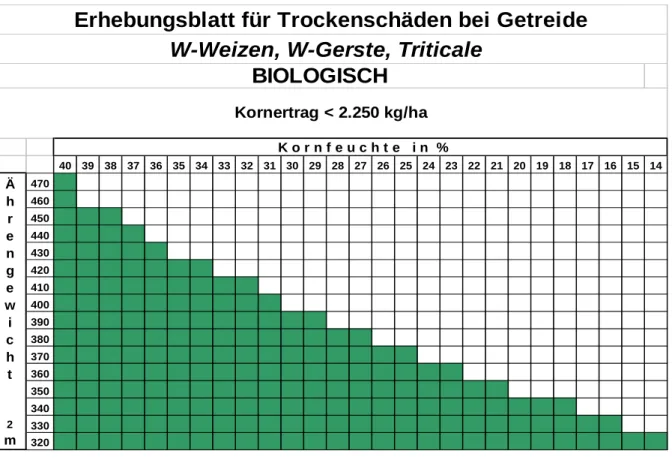

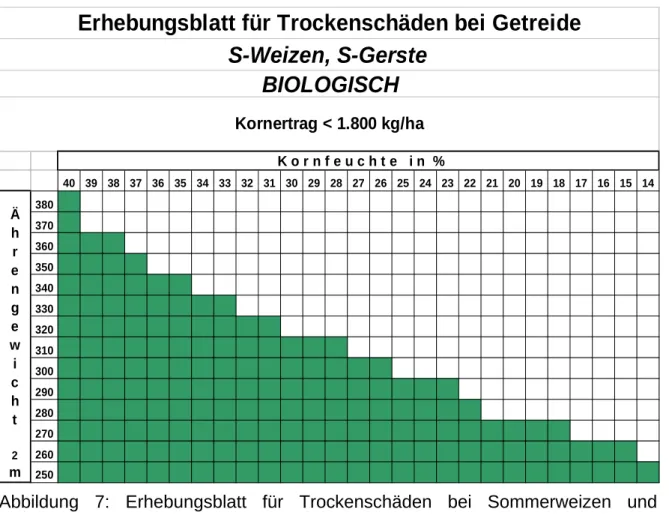

Erhebungsmethode der Österreichischen Hagelversicherung

Bei erkennbaren Dürreschäden, die meist einzelne Weinberge betreffen, ist eine Wiegung jedes Feldabschnittes nicht erforderlich.

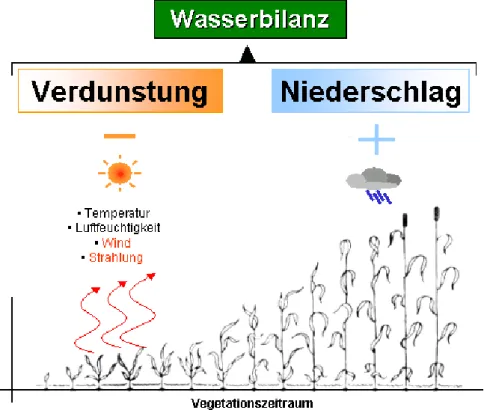

Das FAO - Wasserbilanz Modell

Verdunstungsansatz nach Penman- Monteith

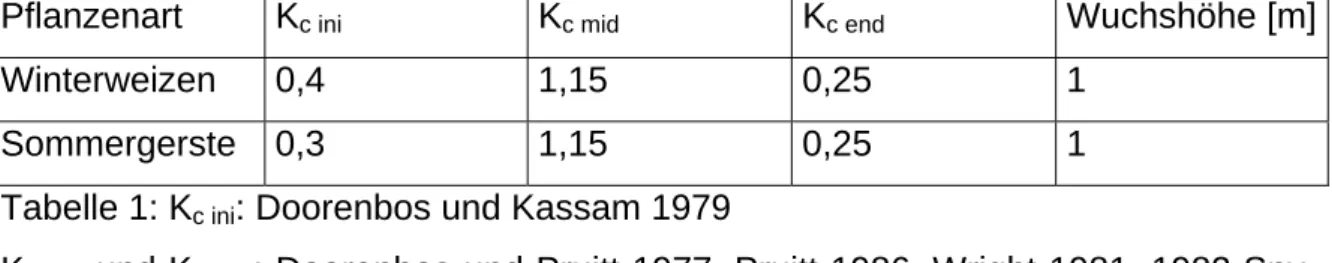

Dabei handelt es sich zum einen um den aerodynamischen Widerstand ra, der von der Oberfläche der Kulturpflanze abhängt, zum anderen wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) der stomatale Widerstand rs bzw. die Grasreferenz Evaporation nach Penman-Monteith als Referenz gewählt. Um die Evapotranspiration für eine bestimmte Kulturpflanze zu berechnen, muss die Referenz-Evapotranspiration mit dem Kc-Koeffizienten der jeweiligen Kulturpflanze multipliziert werden.

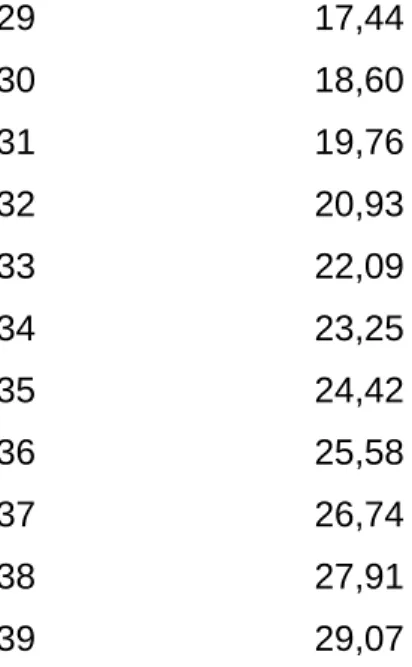

Etr enthält die meteorologischen Bedingungen im Referenzgebiet und der Faktor Kc die spezifischen Bedingungen für die Kultur. Der Kc-Faktor (bezogen auf die oben definierte Grasoberfläche) liegt normalerweise zwischen 1,05 und 1,44; natürlich können die Werte auch kleiner als eins sein. Die Größe des Kc-Faktors in der Anfangsphase (Kc ini) hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab, da die Verdunstung den größten Beitrag zur Verdunstung leistet.

Der Kc-Faktor wird nach der Kultivierung sehr niedrig sein, je nachdem, ob der Boden feucht ist. Sie hängen von der Niederschlagshäufigkeit, der Niederschlagsmenge und der Stärke der Verdunstung durch die Atmosphäre ab. Es besteht keine Notwendigkeit, das Kc-Ende anzupassen, wenn die Pflanzen auf dem Feld zur Reifung bereit sind, da die relative Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit in diesem Stadium nicht so wichtig sind.

Die Evapotranspiration kann auch separat über den Kc-Faktor in Kcb berechnet werden, d. h. in Transpiration, und Ke, ich. in der Verdunstung, sich teilen.

Berechnung der Wasserbilanz

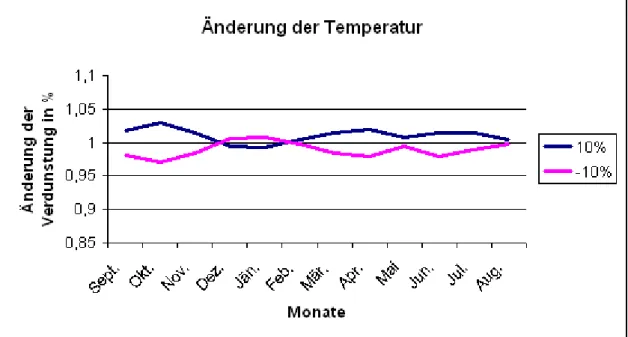

Einen Fehler im Modell würde ich ausschließen, da das Szenario in Abb. 13 läuft bei ausreichender Wasserversorgung normal ab. Diese Sensitivitätsstudie zeigt, dass an diesem trockenen Standort vor allem der Niederschlagsfaktor die größten Abweichungen in der aktuellen Verdunstung verursacht. Die äußerst geringe Niederschlagshäufigkeit im Jahr 2000 im Raum Niederösterreich und Burgenland ist insbesondere in der Abschussphase erkennbar.

Während der Gelbreife verbesserte sich die Situation, was jedoch nicht zur Ertragssteigerung ausreichte. Im Jahr 2001 zeigte sich ein ähnliches Bild, allerdings war es in der Gelbreifephase trockener als in der Blütephase (Abbildung 22). Während der gelben Reifephase kam es zeitweise zu Niederschlagsdefiziten; Betroffen davon waren das Gebiet im nördlichen Niederösterreich, der Bezirk Waidhofen und die Umgebung, die Ernte in diesen Gebieten wurde jedoch kaum beeinträchtigt.

Ein kleines Defizit in der Blüte- und Blühphase wird durch einen Überschuss von 52 l/m² in der Rotationsphase ausgeglichen. Das FAO-Modell basiert auf der Gras-Referenzverdunstung, wobei bei der Berechnung der Verdunstung nicht nur meteorologische Faktoren, sondern auch der Boden berücksichtigt werden. Extreme Standorte, also Standorte mit schlechtem Boden, ergeben natürlich immer widersprüchliche Möglichkeiten bei der Beurteilung von Dürreschäden, es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Ertragsrate in einem durchschnittlichen Jahr nicht mit Erträgen in günstigen Standorten verglichen werden kann.

Alle oben genannten Ereignisse können die Berechnung stark beeinflussen und somit zu veränderten Ergebnissen in der Modellrechnung führen.

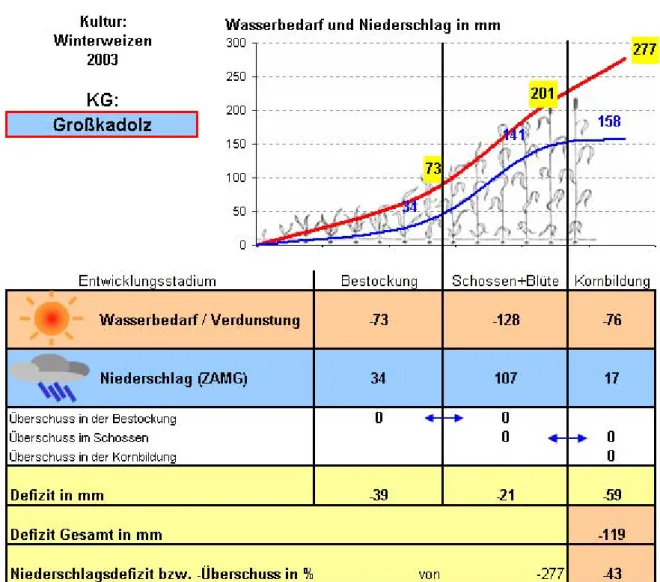

Ergebnisse für Winterweizen der Gemeinde Großkadolz….…44

SPI (Standardized Precipitation Index)

Definition des SPI

In den Kapiteln 21-25 wird die Dauer einzelner Entwicklungsphasen bezogen auf einzelne Regionen in Österreich näher beschrieben. Anhand mehrerer AGES-Teststandorte wurden phänologische Phasen für die Jahre 2000 bis 2004 rekonstruiert. Ab 2005 werden die Entwicklungsstände einzelner Kulturen auf Gemeindeebene durch Mitarbeiter der Österreichischen Hagelversicherung erfasst und in einer Datenbank gespeichert.

Die folgenden Abbildungen 21-25 zeigen, wo es in den Jahren 2000-2004 während der Schossenphase und der Gelbreife von Winterweichweizen feuchter war. Zur Berechnung des SPI wurden Wetterdaten der Wasserämter und der ZAMG herangezogen. Das Jahr 2003, siehe (Abb. 24), war ein extrem trockenes Jahr, in dem nicht nur die Dürre zu großen Ertragseinbußen führte, sondern auch die extrem hohen Temperaturen.

Die längste Hitzeperiode wurde an den meisten Stationen im Jahr 2003 gemessen (Soja et al). Die Risikogebiete Niederösterreich, Burgenland und Kärnten sind häufiger und stärker von Dürreschäden betroffen.

Trockenschadensmodell der Österreichischen Hagelversicherung…

Beschreibung der Methode

Zwischen den Entwicklungsphasen können auch positive Bilanzen von bis zu 60 mm Niederschlag für die nächste Phase genutzt werden. Die österreichische Hagelversicherung arbeitet seit 2005 an einem Dürreschadenmodell, das künftig eine ständige Überwachung von Ackerkulturen ermöglichen soll. Zukünftig wird das Dürreschadensmodell genutzt, um den Grad der Dürre pro Schadensfall zu ermitteln.

Darüber hinaus soll das Modell eine schnellere Untersuchung bei weit verbreiteter und schwerer Dürre ermöglichen, indem es automatisch ein Wasserhaushaltsdefizit von mehr als 55 % erkennt. Bei einem Wasserhaushaltsdefizit zwischen 15 % und 55 % muss die Begutachtung weiterhin durch Sachverständige der Österreichischen Hagelversicherung durchgeführt werden. Meteorologische Daten (INCA-Daten = Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis) stammen von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien (Haiden et al., 2006).

Zusätzlich zu den 140 halbautomatischen Wetterstationen (TAWES) der ZAMG wurden das Austrocontrol-Niederschlagsradar und die Niederschlagsdaten der hydrografischen Dienste in Österreich (~600 Stationen) integriert (Riedl und Oitzl, 2006).

Phänologische Daten

Die Beobachtungen fanden im Jahr 2005 auf Gemeindeebene statt, beschränkten sich jedoch im Jahr 2006 aufgrund des enormen Zeitaufwands auf wichtige Regionen. Außerdem wurde ein phänologisches Modell verwendet, das auf Gesamttemperaturen und Tageslichtlänge basierte, um sicherzustellen, dass die Entwicklungsraten über ein großes Gebiet erfasst wurden. Die Basistemperatur und die Summe der zur Reifung erforderlichen photometrischen Einheiten sind pflanzenspezifische Parameter, die als konstante Pflanzenfaktoren ermittelt bzw. verwendet werden.

Ergebnisse

Mit Hilfe von PTU-Summen können die beobachteten Daten in einem weiteren Schritt im Raum interpoliert werden. Probleme bereitete das Modell vor allem an kargen Standorten, an denen die Wasserhaltekapazität des Bodens sehr gering war. Dabei wird berechnet, wie viel Regen in einem bestimmten Jahr im Vergleich zu den letzten 20 Jahren gefallen ist.

Trotz der geringen Stationsdichte konnten die österreichischen Problemgebiete dargestellt werden, jedoch nicht im feldbezogenen Rahmen. Bearbeitungsfehler wie Frühjahrspflügen oder Bodenbearbeitung bei Nässe können nicht berücksichtigt werden. Um noch genauere Ergebnisse ohne nennenswerten Mehraufwand zu erzielen, könnten Verfeinerungsmöglichkeiten wie die Berücksichtigung des Bodens (z. B. Einteilung in Bodenklassen) im Modell in Betracht gezogen werden.

The evapotranspiration results of the reference crop are multiplied by the specified crop coefficient to obtain the evapotranspiration for the specific crop. Taking into account the number of days without precipitation in the vegetation period could improve the results of the model calculation. In: Integrated Assessment and Decision Support Proceedings of the 1st Biennial Meeting of the International Society for Environmental Modeling and Software (eds Rizzoli, A.E. and Jakeman, AJ), IEMSs Jun 2002, Lugano, Switzerland, Vol.

Insurance Drought Model. published in Proceedings of the SOPHYWA International Symposia, September 2006 Vienna, Austria).