Einleitung 6

- Problemstellung und Ausgangslage 6

- Literatur 8

Da die Fichte relativ schnell wächst und zudem eine stark nachgefragte Holzart darstellt, scheint sie auf den ersten Blick eine einigermaßen lohnende Wahl zu sein. Das untersuchte Gebiet im Weilhartforst weist einen „Braunboden auf lockeren Sedimenten“ mit einem „rauen, humusartigen Pilz“ als Bedeckung auf. Auch PICHLER (1994) weist in seiner Standortkartierung der Gemarkung Holzöster im Weilhartwald auf eine starke Bodenversauerung und extrem niedrige pH-Werte hin.

Da es sich bei dem durch die Waldbodeninventur untersuchten Gebiet im Weilhartwald auch um ein „Stufe 2“-Intensivüberwachungsgebiet der österreichischen Nährstoffversorgung handelt, sind die pH-Werte relativ hoch – die Böden liegen im Karbonatbereich oder Silikatpufferbereich. Insbesondere war die bessere Nährstoffversorgung mit Kalzium und Magnesium in den geräumten Flächen deutlich sichtbar, in den meisten Fällen auch eine bessere Versorgung mit Kalium und Natrium.

Aber nicht nur die Beschaffenheit des Bodens – die Art des Bodens, sein Säure-Basen-Haushalt, seine Fähigkeit, Wasser zu speichern, die Menge und Form von Boden und Streu. Die Menge und Konzentration der Nährstoffe in den Blättern lässt Rückschlüsse auf die Pflanzenernährung zu.

Untersuchungsgebiet und Methodik 11

- Der Weilhartforst 11

- Lage 11

- Natürliche Waldgesellschaft 12

- Klima 12

- Geologie 13

- Böden 15

- Geschichte des Weilhartforstes 16

- Potenzielle Gefährdungen 16

- Die Stieleiche 21

- Das Projekt 24

- Die Waldwirtschaftsgemeinschaft „Weilhart“ 24

Dies gilt vor allem für Nadelwälder, in denen sich für die Nährstoffumwandlung wichtige Futtertierarten wie Regenwürmer kaum etablieren können. Laut BURGER (1926 in KRAHL-URBAN 1959) scheint es keine Regel für die Höhenverteilung von Baumarten zu geben. Die erste Ziffer des Codes stellt die entsprechende Aufforstungsfläche dar und ist einem der Waldbesitzer zugeordnet: 1 Meindl; 2 Helmberger; 3 Dekan; 4 Dozenten; 5 Winter und 6 Töpfer.

Der Besitzer des Dechant-Waldes ist der einzige, der sich entschieden hat, als Pflanzengemeinschaft zu nisten. Nachdem die Fotos entwickelt und gescannt wurden, wurden sie mit dem Computerprogramm Hemiview von Delta-T Devices Ltd. betrachtet. Höhe, Sprosslänge, WHD und Wachstumsparameter wurden für jedes Aufnahmejahr getrennt nach Herkunft für helle und schattige Bereiche gemittelt. Bsp.: durchschnittliche Baumhöhe der Herkunft „Urnenhain“ auf „Lichtflächen“ 2002).

Die Parameter Höhe, Sprosslänge, WHD und Wachstum wurden für die Flächen für jedes Erhebungsjahr getrennt nach Herkunft gemittelt. z.B.: Durchschnittliche Baumhöhe des Ursprungsortes „Urnenhain“ im Gebiet „Pöttinger“ 2002). Die Parameter Höhe, Sprosslänge, WHD und Wachstum wurden für jedes Erfassungsjahr getrennt nach Herkunft für die Probeflächen gemittelt. Bsp.: Durchschnittliche Baumhöhe des Ursprungs „Urnenhain“ auf der Testfläche „Pöttinger Licht“ 2001). Um eine Aussage über den Ernährungszustand der Eichen zu treffen, wurden für die wichtigsten Nährstoffe Grenzwerte für die Blattgehalte von BERGMANN, W(1986), HARTMANN(1988) und FLÜCKIGER (1987) herangezogen.

Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis des luftgetrockneten Bodens, der für die Analysen verwendet wurde, zum frischen Boden.

Ergebnisse und Diskussion 50

- Entwicklung des Höhenwachstums 50

- Vergleich des Höhenwachstums auf den Probeflächen 50

- Vergleich des Höhenwachstums der Herkünfte 53

- Entwicklung des Dickenwachstums 55

- Vergleich des Dickenwachstums auf den Probeflächen 55

- Vergleich des Dickenwachstums der Herkünfte 58

- Wuchsform 60

- Vergleich der Wuchsform auf den Probeflächen 60

- Vergleich der Wuchsform der Herkünfte 64

- Ergebnisse der Nährstoffanalysen 66

- Blattspiegelwerte 66

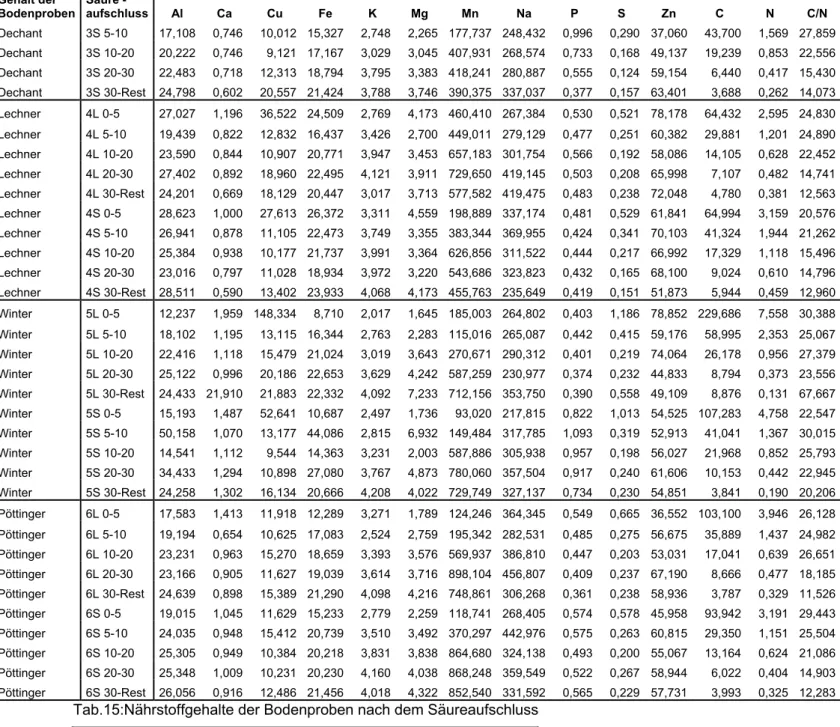

- Humusauflage und Mineralboden 73

- Ergebnisse der statistischen Auswertung 92

- Empfehlungen 96

Abb.13: Durchschnittliche Höhenentwicklung auf den Testfeldern über die Jahre. Die berechneten Höhenzuwächse für die Jahre und 2003 waren auf der Pöttinger-Fläche größer als auf den anderen Flächen. In den Jahren 2002 und 2003 ist der zweitgrößte Anstieg im Wintergebiet zu verzeichnen, im Jahr 2001 liegt der Bereich vor. Bei der Herkunft Urnenhain erzielte das Pöttingergebiet die beste Wachstumsleistung, gefolgt vom Wintergebiet.

Die durchschnittliche WHD für die Herkunft Urnenhain in den Gebieten zeigt in ihrer Verteilung ein ähnliches Bild wie die Gesamtwertung, allerdings liegt diesmal das Gebiet Winter knapp vor dem Gebiet Pöttinger. Vergleicht man die unterschiedlichen Herkünfte laut WHD 2003 im Dechant-Gebiet, ergibt sich ein etwas differenzierteres Bild. Die Versuchspflanzen am Pöttinger Standort haben den niedrigsten Wert von 2,1 und damit den besten Wachstumsmodus.

Dies kann auf die Nestpflanzung zurückzuführen sein, die nur auf dem Dechant-Gebiet durchgeführt wurde. Im Vergleich von Körpergröße und Wuchsform ist der Vorteil des Pöttinger-Gebiets deutlich zu erkennen. Die Pflanzen im Pöttinger Gebiet verteilen sich auf die Wuchsartenklassen 1-3 und sind auch die höchsten.

Beim Vergleich der Wuchsform der Herkunft Urnenhain über alle Versuchsflächen hinweg liegen die Pflanzen aus dem Pöttinger Gebiet noch mit 2,1 vorn. Die Wuchshöhen der Versuchspflanzen auf der Pöttinger-Parzelle im Jahr 2003 sind deutlich höher als die Wuchshöhen auf den anderen Parzellen; Auch die Wuchsform ist besser. Vergleicht man die Wuchsleistung mit der Wuchsform, wird deutlich, dass die Gadermaier-Herkunft auf den Helmberger- und Dechant-Gebieten weit hinter der Pöttinger-Gegend zurückbleibt.

Vergleicht man jedoch die durchschnittliche Bewertung der Wuchsform aller Herkünfte im Dechant-Gebiet, weist die Gadermaier-Herkunft die beste Wuchsform auf und liegt auch bei den Parametern Höhe 2003 und WHD 2003 an der Spitze. Vergleicht man die beiden Herkünfte im Pöttinger Gebiet -it ergibt sich ein relativ ähnliches Bild, ebenso wie bei den Ursprüngen im Lechner- oder Wintergebiet. Der Tonanteil schwankt zwischen 21,7 % im Versuchsgebiet Lechner Schatten und 44,2 % im Pöttinger Gebiet.

Je höher der Feinporenanteil und je geringer der Grobskelettanteil, desto größer ist der WHD 2003 – dies erklärt die besonders starke Mächtigkeitszunahme der Pöttingerzone. Da der Ursprung von Laufen nur im Dechant-Gebiet liegt, kann es keinen Zusammenhang mit den anderen Gebieten haben.

Zusammenfassung 98

Beim Vergleich der Herkünfte schien die Gadermaier-Herkunft in drei Bereichen das beste Wachstum zu erzielen. Es lässt sich jedoch nachweisen, dass das überdurchschnittliche Ergebnis der Gadermaier-Ahnentafel unter anderem auf die Pöttinger-Fläche zurückzuführen ist, auf der die Ahnentafel gepflanzt wurde. Im Dechant-Gebiet, dem einzigen Gebiet, in dem alle vier Ursprünge vertreten waren, konnte der Einfluss der Fläche auf die Ursprünge eliminiert werden.

Hier war es der Ursprung von Laufen, der in Höhe 2003 und WHD 2003 die beste Wachstumsleistung aufwies. Allerdings ist zu beachten, dass nur 4 % der Probepflanzen diesem Ursprung entsprechen, da sie nur vom Förster Dechant gepflanzt werden – der Die Herkunft von Laufen ist daher stark unterrepräsentiert. Der Landesforstgarten-Ursprung zeigte überdurchschnittlich schlechtes Wachstum, und zwar in den Bereichen Höhe 2003, WHD 2003 und Wuchsform – beides in

Nach Auswertung der Blattproben konnte eine überdurchschnittliche Versorgung der Pflanzen auf dem Pöttinger Areal ausgeschlossen werden. Die Auswertung der Nährstoffe in der Humusschicht und im Mineralboden konnte keine Erklärung für die Wachstumsleistung des Pöttinger Gebietes liefern. Vor allem das Porenvolumen und der Anteil des Bruttoskeletts haben einen wesentlichen Einfluss auf das Höhen- und Dickenwachstum und – da die Bäume mit der größten Höhe auch am besten ausgebildet sind – auf die Wachstumsart.

Auch eine Analyse der Korngrößenverteilung bestätigt die sehr günstigen Eigenschaften des Pöttinger Gebietes, die insbesondere für die Wasserverfügbarkeit der Pflanzen wichtig sind.

Verzeichnisse 101

- Abbildungsverzeichnis 101

- Tabellenverzeichnis 103

- Literaturverzeichnis 105

Abb.21: Ein Vergleich der mittleren WHD 2003 aus dem Urnenhain-Ursprung auf den verschiedenen Parzellen 57 Abb.22: Vergleich der Testpflanzen aller Herkünfte anhand der im Jahr 2003 gemessenen mittleren WHD 58 Abb.23: Ein Vergleich der mittleren WHD 2003 über alle Ursprünge im Dechant-Gebiet hinweg 59 Abb. 24: Ein Vergleich der Versuchspflanzen über alle Gebiete nach der durchschnittlichen Wuchsform im Jahr 2003. Abb. 26: Ein Vergleich der durchschnittlichen Wuchsform der Urnenhainer Herkunft in allen Gebieten 62 Abb. 27: Vergleich der Testpflanzenhöhe im Jahr 2003 und der ursprünglichen Wuchsform. Urnelund über alle Gebiete 63 Abb. Tab. 28: Vergleich der Testpflanzen aller Herkünfte gemäß der durchschnittlichen Wuchsauswertung im Jahr 2003. 64 Abb. 29: Vergleich der Höhe im Jahr 2003 und Wuchsauswertung für den Gadermaier-Ursprung in drei Versuchsflächen 65.

Abb.31: Relative Blattflächenwerte für das Meindl-Gebiet für den Ursprung von Landesforstgarten und Urnenhain 68 Abb.32: Relative Blattflächenwerte für das Helmberger-Gebiet für den Ursprung von Gadermaier und. Abb.34: Relative Blattflächenwerte des Dechant-Bereichs des Laufen Landesforstgartens 69 Ursprünge Abb.35: Relative Blattflächenwerte des Lechner-Bereichs des Landesforstgartens und. Abb.43: K-Gehalte in den Bodenhorizonten der Testflächen 75 Abb.44: Mg-Gehalte in den Bodenhorizonten der Testflächen 76 Abb.45: Mn-Gehalte in den Bodenhorizonten der Testflächen 76 Abb.46: Na Gehalte in den Bodenhorizonten der Versuchsflächen 77 Abb.47: P-Gehalte in der Überlagerung und in den Bodenhorizonten der Versuchsflächen 77 Abb.48: C-Gehalte in der Überlagerung und in den Bodenhorizonten der Versuchsflächen 78 Abb. Abb. 49: N-Gehalt in der Überlagerung und im Bodenhorizont der Flächen 78 Abb.50: C/N-Verhältnis im Bodenhorizont der Flächen 79 Abb.51: pH-Werte (H2O) im Bodenhorizont der Flächen 81 Abb. Tab. 52: pH-Werte (CaCl2) im Bodenhorizont der Flächen 82 Abb.53: Der KAK im Bodenhorizont der Testfelder Meindl Licht und Schatten 83 Abb.54: Der KAK im Bodenhorizont der Testfelder Pöttinger Licht und Schatten 83 Abb.55: Die KAK in den Bodenhorizonten der Versuchsparzellen Winter Licht und Schatten 83 Abb. 56: Porenvolumen im Bodenhorizont der Flächen 84 Abb. 57: Feinbodenanteil im Bodenhorizont der Flächen 85 Abb. 58: Grobskelettanteil im Bodenhorizont der Flächen 86 ,60: Durchschnittliche Höhe im Jahr 2003 auf den Flächen in Abhängigkeit vom Feinbodenanteil 89 Abb.61: Durchschnittliche Höhe im Jahr 2003 auf den Flächen in Abhängigkeit vom Grobskelettanteil 90 Abb .62 : Korngrößenverteilung auf den Probenflächen 92.

Diplomarbeit an der Abteilung für Forstwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien, S. 1999), Neue Perspektiven für die Etablierung und Pflege junger Eichenbestände – Ergebnisse einer Studie zu Kronenentwicklung, Astlichtung und -dicke Wachstum junger Stiel- und Traubeneichen in Europa (Quercus robur L. Tab.20: Korrelationsanalyse nach Pearson mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, Mittelwert des Porenvolumens (%), Mittelwert des Feinbodens (%) und Mittelwert des Bruttoskeletts (%) über alle Flächen für den Gadermaier-Ursprung Korrelationsanalyse nach Pearson mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, Mittelwert des Porenvolumens (%), Mittelwert der Feinboden (%) und Mittelwert des Grobskeletts (%) über alle Flächen für die Herkunft Laufen.

Tabelle 22: Korrelationsanalyse nach Pearson mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, Mittelwert des Porenvolumens (%), Mittelwert des Feinbodens (%) und Mittelwert des Grobgerüsts (%) insgesamt Flächen für die Entstehung des Staatsforstgartens. Tabelle 23: Korrelationsanalyse nach Pearson mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, Mittelwert des Porenvolumens (%), Mittelwert des Feinbodens (%) und Mittelwert des Grobgerüsts (%) insgesamt Gebiete für den Ursprung Urnenhain. Tabelle 24: Korrelationsanalyse nach Pearson mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, Mittelwert des Porenvolumens (%), Mittelwert des Feinbodens (%) und Mittelwert des Grobgerüsts (%) ca. Ursprung für das Meindlgebiet.

Tabelle 25: Pearson-Korrelationsanalyse mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, mittleres Porenvolumen (%), mittlerer Feinboden (%) und mittleres Grobskelett (%) über die Ursprünge hinweg für das Helmberger-Gebiet. Tabelle 26: Pearson-Korrelationsanalyse mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, mittleres Porenvolumen (%), mittlerer feiner Boden (%) und mittleres grobes Skelett (%) über den Ursprung hinweg für das Dechanta-Gebiet. Tabelle 27: Pearson-Korrelationsanalyse mit den Variablen Höhe 2003, WHD 2003, Wuchsform, Mittelwert Porenvolumen (%), Mittelwert Feinboden (%) und Mittelwert Bruttoskelett (%) über Herkunft für das Lechner-Gebiet .