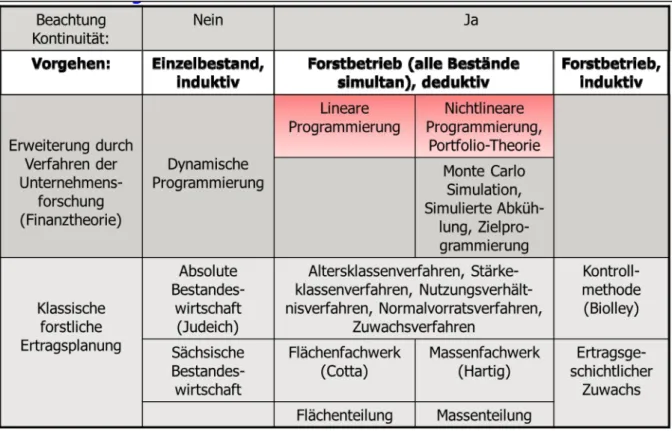

Möglichkeit zur einfachen Beurteilung von Inhalten aus der Sicht der Begünstigten von Einkommensanpassungsdiensten. Man geht davon aus, dass in der Praxis trotz neuer innovativer Ansätze im Bereich der Ertragskontrolle immer noch überwiegend traditionelle Methoden zum Einsatz kommen.

ABSCHNITT

Evaluation

1 Inhaltliche Grundlagen

Spezielle Forschungsfragen Forschungsfrage 1

Aufbau des Abschnittes I

Dabei handelt es sich einerseits um Instrumente für große Wälder und andererseits um Speziallösungen für kleine Wälder. Für die Ableitung der im Inhalt besprochenen Biomasse- und Kohlenstoffpotenzialindikatoren stehen prinzipiell mehrere Instrumente zur Verfügung.

2 Theoretische Grundlagen

Definition und Abgrenzung .1 Ertragsregelung

- Innovation

Komponenten der Ertragsregelung

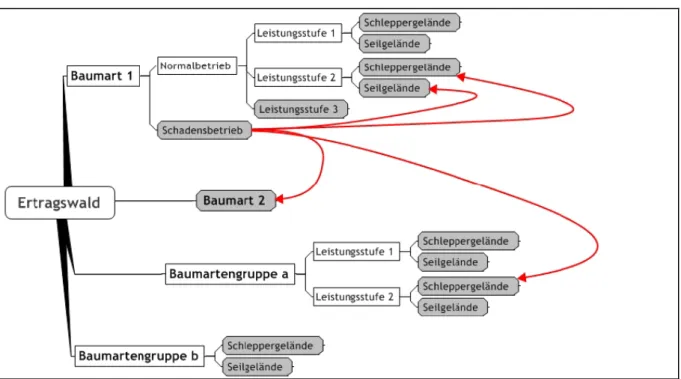

- Differenzierung von Befundeinheiten

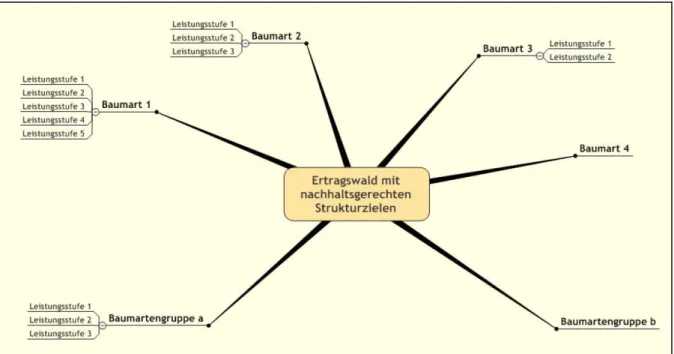

- Die Betriebsklasse als Standardkonzept

- Waldentwicklungstypen

- Leistungsstufen

- Andere Konzepte

- Erfassung der Bestockungsdaten

- Prognose der Waldentwicklung

- Auswahl von Ertragstafeln

- Ableitung der Zielparameter

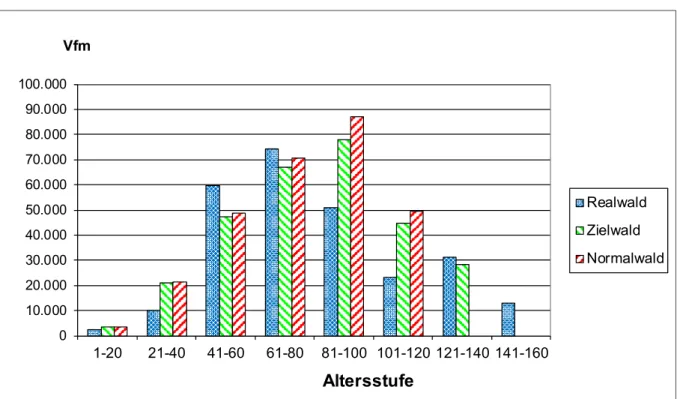

- Das Normalwaldmodell als Standard Referenzmodell

- Das Zielwaldmodell zur Integration von Risikoaspekten in die Planung

- Stärkeklassenverfahren

- Ableitung der Planungsgrößen auf Ebene der Befundeinheit

- Aggregation auf Betriebsebene

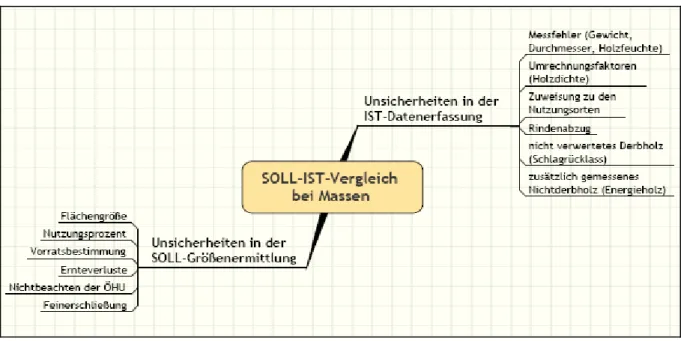

- Erfassung der IST – Daten

- Durchführung der Abweichungsanalyse

Es überrascht nicht, dass die vermeintliche Einfachheit der Anwendung auch zu einer systematischen Fehlanwendung führen kann oder dass ihre weite Verbreitung dazu führen kann, dass diese Informationsquelle als diejenige erscheint, die die zuverlässigsten Prognosedaten liefert. Das Spektrum reicht von der Gewichtung durch Experten bis zur Anwendung formaler Modelle der Entscheidungsunterstützung (vgl. z. B. die Anwendung des Analytical Hierarchy Process – AHP in LEMM und THEES 2009).

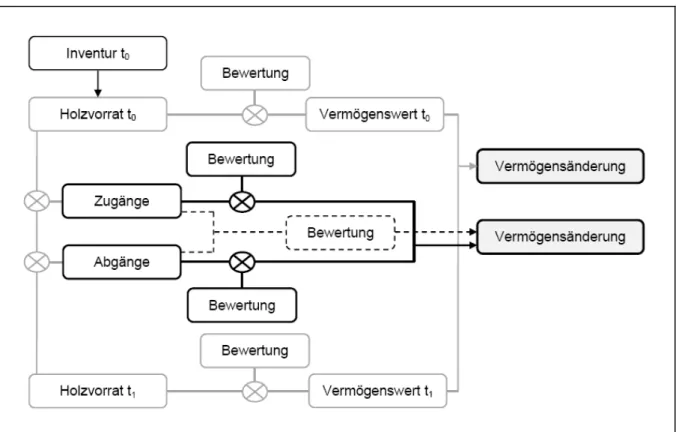

Waldvermögen und monetäre Erträge

- Definitionen und Abgrenzung im Rahmen der Untersuchung

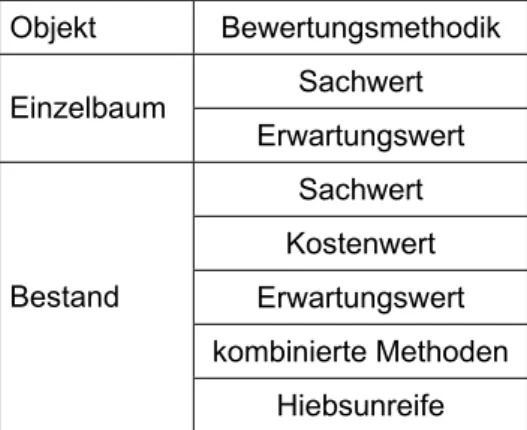

- Bewertungsansätze für das Waldvermögen

- Umsetzung der Berücksichtigung von Waldvermögen in der ER

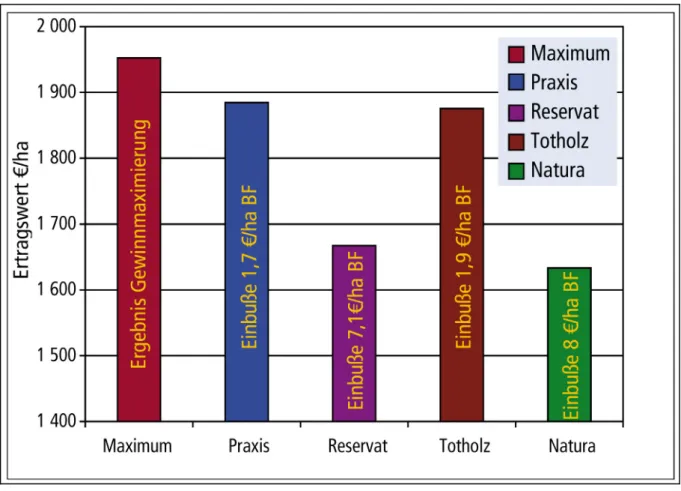

- Berücksichtigung der Vermögensentwicklung bei der Hiebsatzherleitung

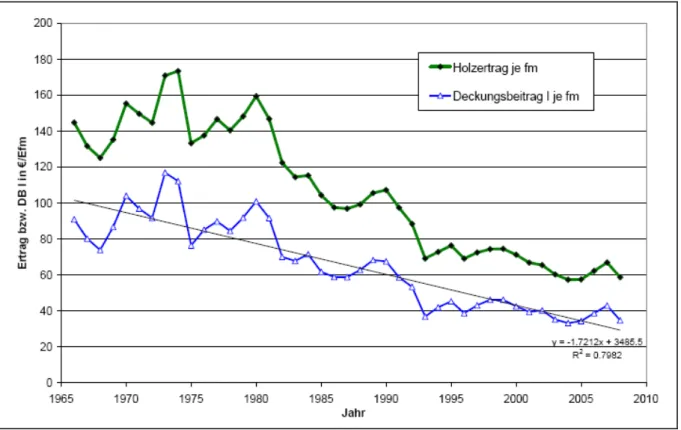

- Berücksichtigung der monetären Erträge bei der Hiebsatzherleitung

Wenn die Waldvermögensbilanz in SAGL (1995, 4 f.) nicht aufgeführt ist, ist dies Ausdruck der Bedeutung des Waldvermögens in der forstwirtschaftlichen Praxis (zumindest in Österreich). Als Grundlage für die Auswertung können Informationen aus Betriebskosten- und Gewinn- und Verlustrechnungen herangezogen werden.

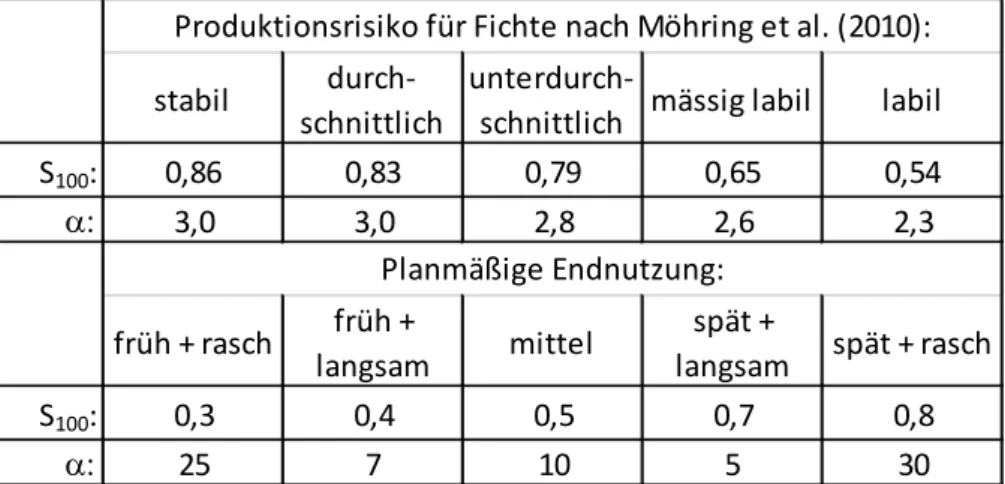

Berücksichtigung des Risikos

- Definition und Abgrenzung im Rahmen der Untersuchung

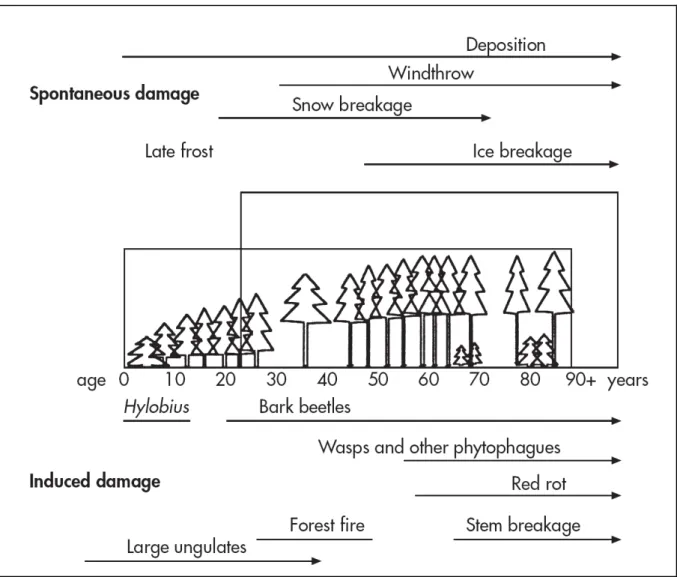

- Analyse der Risikokomponenten .1 Identifikation

- Risikobewertung

- Analysemethoden zur Quantifizierung des Risikos

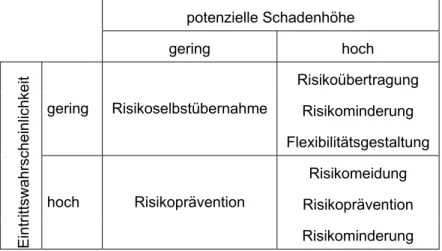

- Handhabung des Risikos .1 Allgemeine Grundlagen

- Handhabung des Risikos in der Ertragsregelung

- Kontrolle

HANEWINKEL (2010, 2) nennt FORESTGALES (GARDINER und QUINE 2000) und HWIND (PELTOLLA et al. 2000) als Beispiele dieser Modellgruppe. (HANEWINKEL 2005) sowie die Windanfälligkeit auf Bestandesebene (HANEWINKEL et al. 2004).

Möglichkeiten formeller Optimierung im Bereich der Ertragsregelung .1 Allgemeine Grundlagen

- Anwendungen zur Optimierung in der Ertragsregelung .1 Optimierung auf Bestandesebene

- Optimierung auf höherer Ebene

Bisher wurden metaheuristische Tabu-Suche, simuliertes Annealing und genetische Algorithmen zur Lösung von Ertragskontrollproblemen eingesetzt. Im Zusammenhang mit der Ertragskontrolle kann der Ansatz der Portfoliotheorie als eine Möglichkeit verstanden werden, das Produktionsrisiko in die Baumartenauswahlentscheidung einzubeziehen.

Informationsbedarf – Informationsbedürfnis

Dimensionen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen .1 Definitionen und Abgrenzung

- Dimensionen

Aus praktischer Sicht könnte sich eine weitere Unterteilung in Dringlichkeitsstufen als sinnvoll erweisen. Die Zusammenschau der Dringlichkeit und Machbarkeit der Forstwirtschaft aus arbeits- oder finanzplanerischer Sicht ist wiederum eine wichtige Grundlage für die Jahresplanung.

3 Forschungsdesign

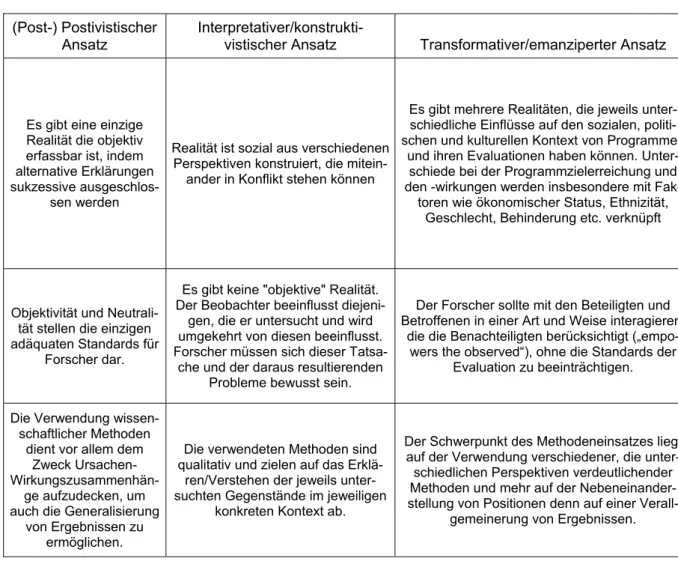

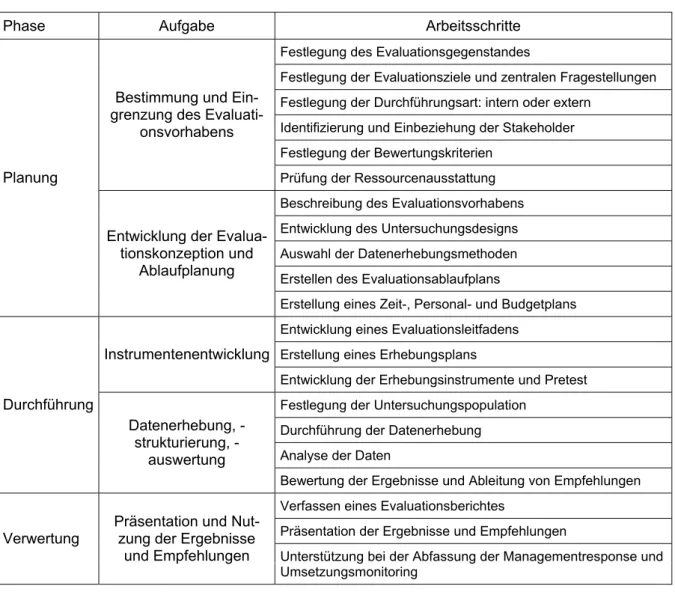

Methodische Grundlagen zur Evaluation .1 Definitionen

- Historische Entwicklung der Evaluationsdesigns

- Ziele, Zweck, Funktionen und typische Fragestellungen der Evaluation

- Standards für Evaluation

- Allgemeine Grundlagen, Entwicklung und Auswahl

- Funktion und Inhalte der DeGEval-Standards

- Typologien für Evaluationsmodelle

- Typologie nach STUFFLEBEAM

- Pseudoevaluation

- Fragen- und Methodenorientierte Evaluationsansätze

- Sozial engagierte/anwaltschaftliche Evaluationsansätze

- Beurteilung der Ansätze nach STUFFLEBEAM

Diese Art der Evaluation hat auch die Funktion, die Umsetzung von Maßnahmen zu dokumentieren (Wissensmanagement). Bei der Evaluierung sollten die unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten und Akteure auf das Thema und die Ergebnisse der Evaluierung berücksichtigt werden. Gegenstand der Bewertung sind verschiedene alternative methodische Ansätze, die im Yield Management eingesetzt werden bzw. werden können.

Im Bereich der Weiterentwicklung von MOSES (methodischer Ansatz) ist kein anderes Ziel, sondern eine andere Bewertungsfunktion erkennbar. Streng genommen handelt es sich bei Modellen jedoch nicht um Theorien im wissenschaftlichen Sinne, „...die aus zentralen Grundannahmen abgeleitete Systeme von Hypothesen über Zusammenhänge und Regeln für deren Messung bilden.“ Sie geben lieber „...mehr oder weniger formelle Vorschläge zur praktischen Gestaltung von Evaluationsprojekten.“ (STOCKMANN 2007, 40). Was sind die zentralen Steuerungsfaktoren der Evaluation (z. B. der explizite Zweck der Evaluation; Werte Unterstützung durch die Beteiligten und Betroffenen im Bereich des Evaluierungsgegenstandes; Ziele des evaluierten Programms; ad hoc oder systematisch abgeleitete Hypothesen, Interessen der Beteiligten und Betroffenen, Zusammenhang zwischen Kosten und Nutzen).

Auswahl und Spezifikation der Evaluierungsdesigns

- Summative Evaluation

- Formative Evaluation

Der ideale dreistufige Aufbau von Evaluationen (siehe STOCKMANN) bildet die Grundlage für den Aufbau des Evaluationsdesigns für summative Evaluationen zur Förderung von Innovationen in der forstlichen Praxis. Ein sehr wichtiger Teil des Evaluationsprozesses ist die benutzerfreundliche Aufbereitung der Ergebnisse (inkl Zwischenergebnisse) Die Beteiligung der Stakeholder an der Erstellung des Konzepts zur Verbreitung der Ergebnisse ist von größter Bedeutung, um eine adressatengerechte Aufbereitung der Ergebnisse zu gewährleisten und so deren Nutzung zu fördern.

Darüber hinaus müssen sie in der Lage sein, das Programm selbst immer wieder zu bewerten, um Schwachstellen zu finden und zu beseitigen. In der konkreten Anwendung sind Evaluatoren jedoch Projektmitarbeiter und somit in die Weiterentwicklung eingebunden. Die Einbeziehung von „Laien“ in Bezug auf die Evaluation sollte sich in der Methodenwahl widerspiegeln, sodass nur leicht erlernbare Methoden zum Einsatz kommen.

Auswahl der Methoden für die Stakeholderbeteiligung

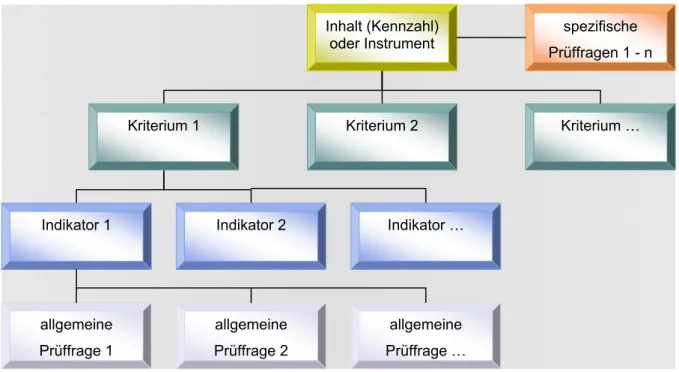

Methodische Grundlagen für die Beurteilungsdesigns .1 Hierarchien im Entscheidungsprozess

- Bewertungs- und Aggregationsroutinen

- Eigenschaften der K & I

Untersuchungen in anderen Bereichen zeigen, dass die Bewertungsebenen von Kriterien und Indikatoren für Entscheidungsprozesse dieser Größenordnung ausreichend zu sein scheinen (LEMM und THEES 2009, MEIXNER und HAAS 2002). Wie bereits erwähnt, dienen Kriterien und Indikatoren sowie allgemeine Testfragen hauptsächlich der Entscheidung zwischen Alternativen. Auch die zu definierenden Kriterien und Indikatoren sollten bestimmte Merkmale aufweisen oder diese bestmöglich ergänzen, damit sie in Zukunft eingesetzt werden können.

Zuverlässigkeit: Um sicherzustellen, dass die Informationen reproduziert werden können, müssen die Techniken und Methoden zur Erfassung der Kriterien und Indikatoren zuverlässig sein. Einige der hier genannten Eigenschaften, die die Kriterien und Indikatoren bestmöglich erfüllen sollen, finden sich auch im K&I selbst wieder, da sie auch zur allgemeinen Bewertung von Informationen (z. B. Zuverlässigkeit) herangezogen werden können. Diesen Merkmalen von Kriterien und Indikatoren sollte größte Aufmerksamkeit geschenkt werden, insbesondere wenn Stakeholder einbezogen werden.

4 Beurteilungsdesigns als erste Teilergebnisse

Kriterien des allgemeinen Beurteilungsdesigns

- Schwerpunkt - Beurteilung von Inhalten

- Validität

- Reliabilität

- Objektivität

- Operationalität

- Genauigkeit

- Aktualität

- Schwerpunkt - Beurteilung von Instrumenten (Informationssystemen)

- Benutzerangemessenheit

- Integrationsfähigkeit

- Ressourcenmächtigkeit

- Lösungsmächtigkeit

- Konsistenz als Metakriterium

Als Kriterium im Bewertungsprozess steht Zuverlässigkeit für die Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit von Inhalten oder Informationen. Testwiederholung, Testhalbierung, paralleles Testen und Konsistenzverfahren eignen sich zur Beurteilung der Zuverlässigkeit unterschiedlicher methodischer Ansätze aus quantitativer Forschungssicht (LAMNEK). Wenn bei der Operationalisierung „...die Transformation theoretischer Begriffe und Hypothesen in Bezug auf ihre empirischen Überprüfbarkeit .. .“ (DUDEN muss verstanden werden, die Operationalität kann einerseits als Maß für die Messbarkeit eines Inhalts bzw

Es gibt keine für die Ertragssteuerung relevante Kennzahl, die ohne anschließende Auswertung direkt erhoben werden kann, daher erfolgt eine vollständige Beurteilung der Funktionsfähigkeit im Zusammenhang mit dieser Studie immer alle drei Tage. Die Genauigkeit ist ein Maß für den beobachteten Abweichungswert (z. B. Bestand). aus dem wahren Wert verstehen. Daraus lassen sich folgende und erläuterte Kriterien für die Beurteilung eines Ertragskontrollsystems aus Sicht des Systems (Instruments) ableiten.

Operationalisierung des Designs

- Indikatoren und allgemeine Prüffragen für Kennzahlen K: Validität

- Indikatoren und allgemeine Prüffragen für Instrumente K: Validität

- Indikatoren und allgemeine Prüffragen aus Empfängersicht

Daher werden neben den Indikatoren im Kontext der Verwendung der Kennzahl auch solche berücksichtigt, die auf den Kontext schließen, in dem sie entstanden ist. Präferenzrichtung: Die tatsächliche Fahrweise sollte bei der Ableitung des Indikators weitgehend berücksichtigt werden. Erläuterung: Bei der Ableitung der Kennzahl muss ein vergleichbares Ergebnis mit ein und denselben Eingangsgrößen herauskommen.

Erläuterung: Es kann erforderlich sein, die Masterfigur innerhalb eines bestehenden Planungszeitraums zu aktualisieren (z. B. bei größeren Katastrophen; es wird davon ausgegangen, dass die Verwendung der Masterfigur unterstützt wird, wenn der Benutzer dies akzeptiert; Erläuterung: Mit Ausnahme eines Funktionsstroms von Die Hauptfigur im Kontext des Managementmanagements, es kann auch ein strategisches Interesse bestehen, sie zu nutzen;.

Validität (Gültigkeit)

Erläuterung: Aus betrieblicher Sicht ist die Integration des Risikos in die Ableitung von Kennzahlen notwendig; Bevorzugte Richtung: Eine bestimmte Option wird bevorzugt. Erläuterung: Aus betrieblicher Sicht ist die Integration monetärer Aspekte in die Ableitung von Kennzahlen in manchen Fällen sinnvoll.

Reliabilität

Objektivität

Operationalität

Genauigkeit

Aktualität

Benutzerfreundlichkeit

Integrationsfähigkeit I: Lesbarkeit der Datenformate

Ressourcenmächtigkeit

Lösungsmächtigkeit

- Indikatoren und Prüffragen für die Konsistenz als Metakriterium I: Konsistenz innerhalb des Systems der Ertragsregelung

- Indikatoren zur formativen Evaluation von Moses

Im Gegensatz zu den oben dargestellten Indikatoren der operationalisierten Bewertungsdesigns gab es bei der formativen Bewertung von MOSES nur eine geringe Weiterentwicklung dieser, da darauf geachtet wurde, die Bewertungsgrundlagen möglichst konstant zu halten. vom Anfang bis zum Ende des Prozesses möglich. Eine Erläuterung der Indikatoren und eine Präferenz für die Richtung der weiteren Entwicklung finden sich in der ausführlichen Dokumentation von WIRNSBERGER et al.

5 Beurteilungen als Grundlage zur Entscheidungsfindung

Beurteilung von Kennzahlen zum Nutzungspotenzial

- Endnutzungshiebsatz

- Spezifische Prüffragen zum Endnutzungshiebsatz

- Inhalt

- Ausmaß

- Zeit

- Vornutzungshiebsatz

- Spezifische Prüffragen zum Vornutzungshiebsatz

- Inhalt

- Ausmaß

- Zeit

- Nachhaltshiebsatz

- Spezifische Prüffragen zum Nachhaltshiebsatz

- Inhalt

- Ausmaß und Zeit

- Waldbaulicher Hiebsatz

- Spezifische Prüffragen zum waldbaulichen Hiebsatz

- Inhalt

- Ausmaß und Zeit

- Betriebswirtschaftlicher Hiebsatz

- Spezifische Prüffragen zum betriebswirtschaftlichen Hiebsatz

- Inhalt, Ausmaß und Zeit

- Kennzahlen zur Biomasse

- Definitionen und Abgrenzung

- Spezifische Prüffragen zur Integration der gesamten Biomasse

- Inhalt

- Ausmaß

- Zeit

- Kennzahlen zur Kohlenstoffspeicherung .1 Definition, Abgrenzung und Erkenntnisziele

- Spezifische Prüffragen zum Thema Kohlenstoffspeicherung

- Inhalt

- Ausmaß

- Zeit

- Modellierung der Kohlenstoffflüsse im Wald

- Konzeptionelle Überlegungen für ein mehrdimensionales Kennzahlensystem Die drei Dimensionen operationaler Kennzahlen (Inhalt/Ausmaß/Zeit) sind auch in einem

Generell können die entsprechenden Überlegungen von RÜSCH (1983) auch bei der Betrachtung der Genauigkeit der geschätzten Mengen in der Planung herangezogen werden. Mit diesem Ansatz konnte die erwartete Genauigkeit der vergangenen Nutzungsmassen abgeschätzt werden, insbesondere für die summarische Vorabnutzungsplanung auf Basis von Beispieldaten. Der kaufmännische Schnittsatz ist eine fachmännisch ermittelte Nutzungsplanungsgröße, die auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einbezieht.

Die Eingangsgrößen für die (formelbasierte) Ertragssteuerung stehen zunächst in der Einheit Speicherfestkubikmeter zur Verfügung, die tatsächliche Nutzungsmenge beträgt in der Regel die Planungszeiträume für die Ableitung der Kennzahlen (Harteinschlagsquote, Gesamtbiomassepotenzial). ), Elemente des EV, GDB und verschiedener Kompartimente) müssen übereinstimmen. Im Holzbereich kann mit den Sortierfunktionen eine Prognose erstellt werden, wie viel Holz für die verschiedenen Zwecke anfallen wird.

Im Zusammenhang mit der weiteren stofflichen Nutzung des Holzes können Lebenszyklusanalysen für die verschiedenen Nutzungen erstellt werden. Sie wurden unter anderem in der Schweiz zur Berechnung von Kohlenstoffvorräten und deren jährlichen Veränderungen verwendet.

Beurteilung von Vorsteuer- und Eingangsgrößen in die Ertragsregelung Gegenstand der nachfolgenden Beurteilungen sind Eingangsgrößen in Formelweiser zur

- Vorsteuergrößen und andere Grundlagen

- Spezifische Prüffragen zu den Vorsteuergrößen

- Altersklassentrennung

- Auswirkungen der Betriebsklassen-Bildung

- Durchschnittsalter

- Daten aus Stichprobeninventuren

- Bestimmung der Oberhöhen

- Bestimmung der Baumartenanteile und -anteilsflächen

- Normalvorrat

- Theoretische Grundlagen Definition

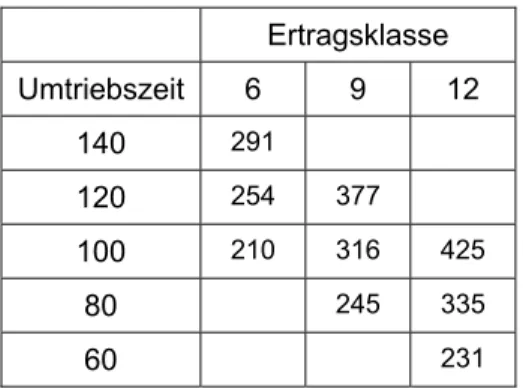

Darüber hinaus ist bei der Ermittlung der Eingangsgrößen zur Ertragssteuerung in der Datei auch eine entsprechende Altersgruppentrennung zu berücksichtigen (Beispielrechnungen zu Aspekten der Altersgruppentrennung finden sich in den einzelnen Eingangsgrößen). Bei der Zuordnung einzelner Teilbereiche zu Wirtschaftsklassen soll eine größtmögliche Homogenität des Kollektivs erreicht werden. Die Renditeklasse (absolute Bonität) ist eine zentrale Referenzgröße zur Ableitung von Eingabedaten, insbesondere bei der Verwendung von Renditetabellen.

Bei der Zuordnung der Bestände zur BKL kommen jedoch zum Teil sehr heterogene Standortbedingungen zusammen. Auf Baumartenebene wird eine durchschnittliche Bonität ermittelt und anschließend aus der tatsächlichen Differenz bei der Berechnung der Ertragssteuerungseingangsgrößen anhand von Ertragstabellen abstrahiert. Im Zusammenhang mit der Ertragskontrolle ist das Durchschnittsalter vor allem bei der Ermittlung von Eingangswerten aus den Ertragstabellen von Bedeutung, aber auch als Teil des Formelindikators (strukturbeschreibender Parameter) selbst (z. B. Methode nach Breymann).

MANTEL

- Spezifische Prüffragen zum Normalvorrat

- Beurteilung des Normalvorrats als Eingangsgröße

- Einsatzmöglichkeit der Waldwachstumssimulation

- Wirklicher Vorrat

- Theoretische Grundlagen Definition

- Spezifische Prüfragen zum wirklichen Vorrat

- Beurteilung des wirklichen Vorrates als Eingangsgröße

Bei Verwendung dieses Standardbestandes wird jedoch implizit auch das Wachstum der Ertragstabelle als Referenz für die Ertragssteuerung angenommen. Bei der Berechnung anhand der Hilfstabellen für die Waldbewirtschaftung nach MARSCHALL (1975) wird die Breite dieser Klasse mit 10 Jahren definiert. Ob bei der Ermittlung des Normalbestandes anhand der Ertragstabellen eine entsprechende Reserve an Hilfsvorräten berücksichtigt wird, ist nicht einfach zu beantworten.

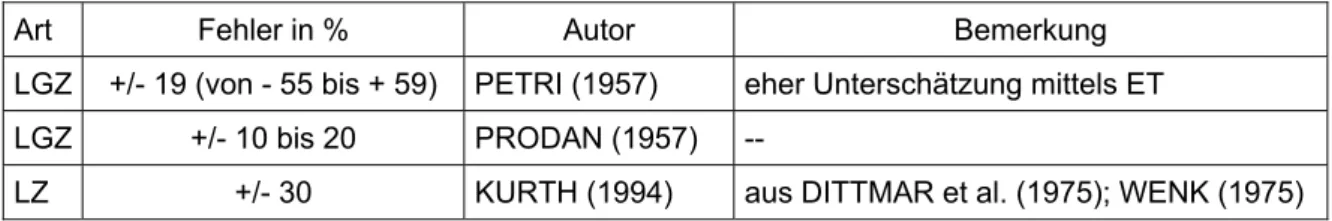

Unter der Annahme eines Zeitraums von 10 Jahren (beginnend mit 10) läge das HV-Ergebnis bei 378 Vfm/ha. Darüber hinaus ist zu klären, inwieweit es zu systematischen Fehlern – beispielsweise bei der Anwendung von Zöllen – kommen kann. Bei der Arbeit mit Rentabilitätstabellen wirken sich Fehler bei der Bonitätsermittlung von Aktien als Folgefehler auch auf die Ermittlung der HDZ aus.

Bonitätsfehler in absoluten DGZ‐Werten

Laufender Gesamtzuwachs .1 Theoretische Grundlagen

- Spezifische Prüffragen zum laufenden Gesamtzuwachs

- Beurteilung des laufenden Gesamtzuwachses als Eingangsgröße

Anhand der Lagerbestände lässt sich auch das laufende gesamtwirtschaftliche Wachstum anhand von Ertragstabellen abschätzen. Wenn der eliminierte Bestand abgezogen wird, kann der jährliche laufende Zuwachs für die Periode ermittelt werden. Wachstumshemmfaktoren, die dies ebenfalls berücksichtigen, sind für die Ertragstabellen von MARSCHALL (1975) nicht verfügbar. 3) Schätzung anhand von Dauerproben.

Laut ECKMÜLLNER scheint die Bayerische Fichten-Fruchtbarkeitstabelle im Hinblick auf den Prozentsatz der Vornutzung deutlich von den anderen drei Fichten-Fruchtbarkeitstabellen abzuweichen. Generell lässt sich sagen, dass die in Österreich von MARSCHALL (1975) verwendeten Fichtenertragstabellen den aktuellen Gesamtzuwachs allesamt unterschätzen. Auch hier kann das oben dargestellte Fichten-Buchen-Mischholz als Grundlage für die Ableitung herangezogen werden (siehe gewöhnliches Holz).

Durchschnittsmassen hiebsreifer Bestände .1 Theoretische Grundlagen

- Spezifische Prüffragen zu Durchschnittsmassen

- Beurteilung der Herleitung von Durchschnittsmassen als Eingangsgrößen Je nachdem, welche Altersklassen bei der Ermittlung der Durchschnittsmassen mit einbezo-