The free market economy is the reference system for evaluating the agricultural market policy measures. Despite several objections, the free market economy is a good reference system for evaluating the Swiss agricultural market policy.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ausgangslage

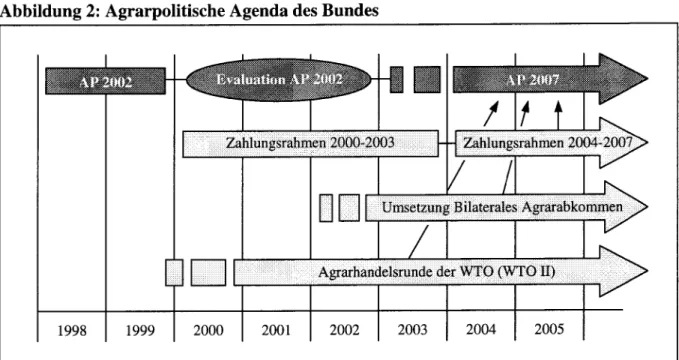

Wie Abbildung 2 zeigt, endeten die Reformen in der Schweizer Landwirtschaft nicht mit der Einführung der AP im Jahr 2002.

Zielsetzung der Arbeit

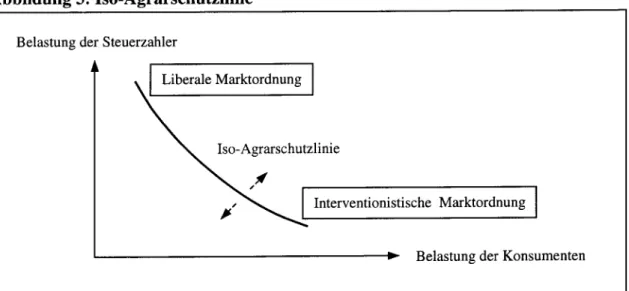

- Konzept der jIso-Agraschutzlinie'

Wie die Ausführungen in den Kapiteln 6 bis 9 zeigen werden, können sich die Ziele der Schweizer Agrarpolitik aufgrund klimatischer, topografischer und struktureller Nachteile ändern. Je liberaler eine Marktordnung gestaltet ist, desto geringer ist die Belastung für die Verbraucher, desto mehr steigen sie jedoch.

Konzept für die Evaluation der Schweizer Agrarmarktpolitik Kapitel 3: Die freie Marktwirtschaft als Referenzsystem

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Definition des Begriffs „Politikevaluation"

Je nach Sprachraum wird der Begriff „politische Evaluation“ unterschiedlich definiert. (1997, S.39) kann als Einschätzung und Bewertung von We¬ gen verstanden werden. Da eine umfassende Bewertung meist nicht möglich ist, müssen die Maßnahmen und Wirkungen untersucht werden müssen genau definiert und abgegrenzt werden (Bussmann et al. 1997, S. 45).

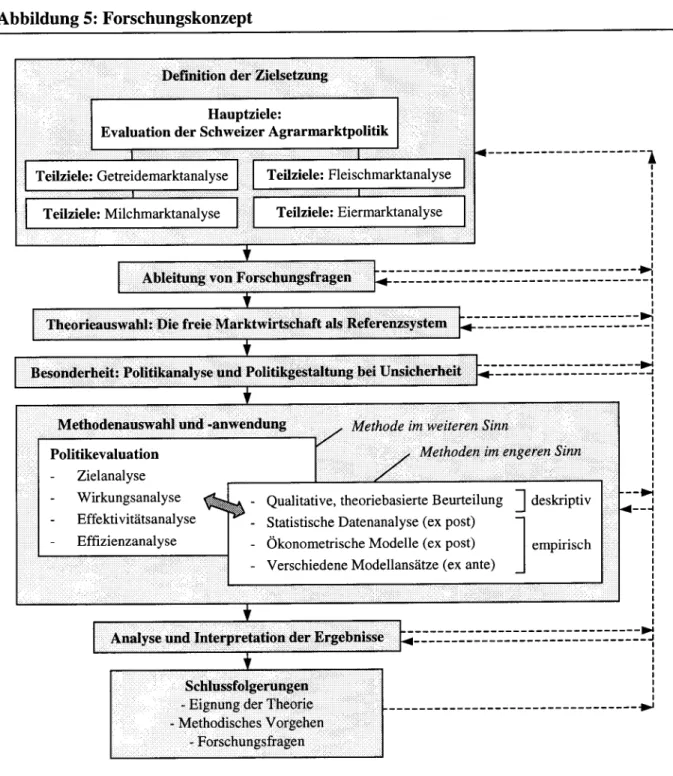

Forschungskonzept

- Marktversagen

- Öffentliche Güter

- Unvollständiger Wettbewerb

- Informationsmängel

- Marktversagen im dynamischen Prozess

- Verteilungsaspekte

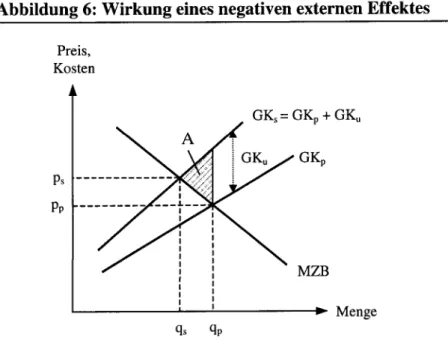

Um das Ausmaß externer Effekte zu messen, unterscheidet man zwischen privaten (also solchen, die für den jeweiligen Produzenten oder Konsumenten als Einnahmen oder Ausgaben beobachtbar sind) und. Denn derzeit gibt es keine vergleichbare alternative (dynamische) Theorie. gut wie paretianische Wohlfahrtsökonomie. darauf basierende Theorie.

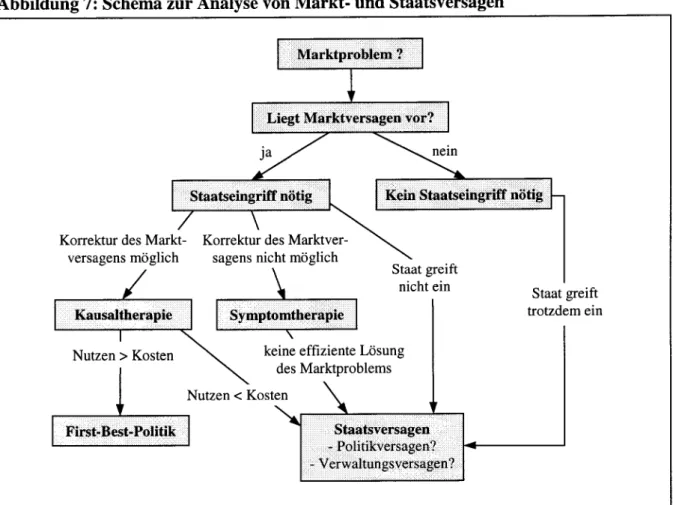

Marktversagen oder Staatsversagen?

Im Zuge der Reform der Agrarpolitik (AP 2002) und der Weiterentwicklung der Agrarpolitik (AP 2007) kam es in den letzten Jahren zu mehreren Veränderungen im Agrarsektor. Im Auftrag des BLW wurde am Institut für Agrarökonomie der ETH Zürich eine Studie zur Lebensqualität in der Schweizer Landwirtschaft durchgeführt.

Begriffsdefinitionen

- Grundlegende Begriffe

- Preiserwartungsmodelle

Ein Problem in der Landwirtschaft besteht darin, dass zwischen der Produktionsentscheidung und dem Verkauf des Produkts oft eine relativ lange Zeitspanne liegt. Autoregressive Erwartungen: Bei autoregressiven Erwartungen wird der erwartete Preis E(pt+i) aus der Preisentwicklung in der Vergangenheit (pt-d-) abgeleitet

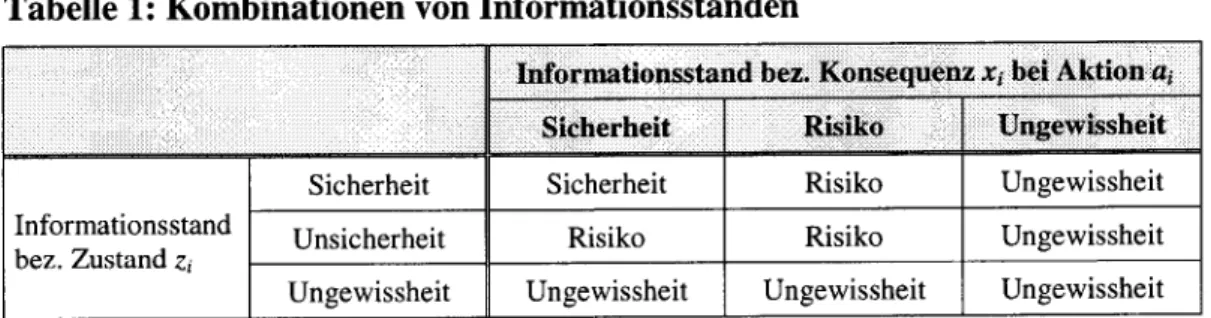

Berücksichtigung der Unsicherheit bei Marktanalysen

- Anpassungskosten

- Kosten falscher Politikentscheidungen

- Existenz von Risikopräferenzen

- Zielanalyse

- Wirkungsanalyse

- Effektivitätsanalyse

- Effizienzanalyse

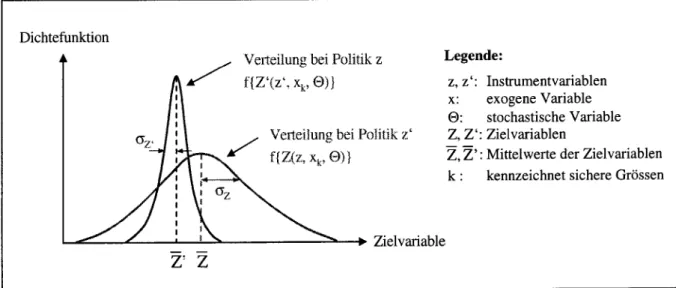

Bei normativen Fragestellungen werden die stochastischen Zielvariablen für verschiedene politische Maßnahmen bzw. eine First-Best-Politikbewertung miteinander verglichen. Das Vorliegen von Unsicherheit kann dazu führen, dass Entscheidungen später korrigiert werden müssen, was in der Regel Ressourcen bindet und zusätzliche „Umstellungskosten“ verursacht.

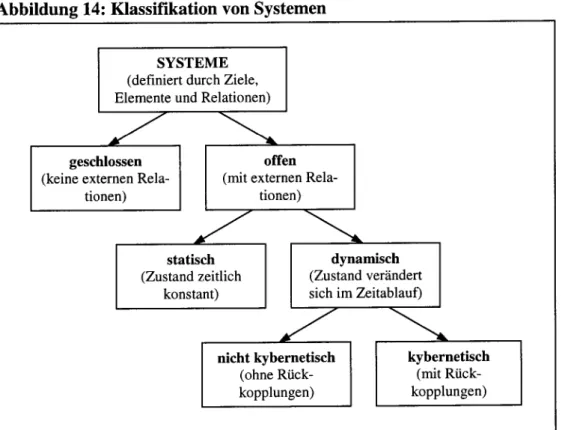

Systemtheorie

- Systembegriff

Maßnahmen und die aktuelle Situation. 1990, S. 10) ist diese Aufgabe schwierig, da die Wirkungen der Maßnahme sowohl von den Wirkungen als auch von e¬ abhängen. Mit dieser Aussage, so Anwander et al. 1990, S. 10), jedoch werden zwei wichtige Aspekte nicht berücksichtigt: Erstens, dass jeweils eine empirische Überprüfung theoretischer Überlegungen erforderlich ist, und zweitens, dass

Zwischen den Elementen gibt es (meist funktionale) Wechselbeziehungen. Ein System ist

Ein System wird durch seine Ziele (Zwecke, Aufgaben), seine Elemente (Anzahl und Eigenschaften), seine Beziehungen (Beziehungen) zwischen den Elementen, seine Grenzen und sein Entwicklungsverhalten im Zeitverlauf charakterisiert (Krüger 1975, S. 14 und Ossimitz 1995, S . . 1).

Systeme zeigen zeitliche Entwicklungsverhalten, die meist mit den Zielen zusam¬

- Systemansatz

- Informationsgehalte von Systemen

- Modelle zur Erklärung von Systemen

- Ökonomische Modelle

Die graue Systemtheorie und die Stochastik (Wahrscheinlichkeitsstatistik) haben jedoch völlig unterschiedliche Lösungsmethoden und Denklogiken. Der Einsatz von Modellen fördert das Problemverständnis, da bei der Modellkonstruktion und der Interpretation durch den Modellierer systematisches Denken erforderlich ist.

Es besteht die Gefahr, dass die wichtigsten Kräfte und Beziehungen infolge der Not¬

Da die meisten wirtschaftlichen Phänomene aus Ketten von Ursachen, Wirkungen und Folgen bestehen, können zwischen einzelnen Stadien mehr oder weniger Zeit vergehen.

Die Fragestellung sollte die Natur und Spezifizierung der als Modellkomponenten ge¬

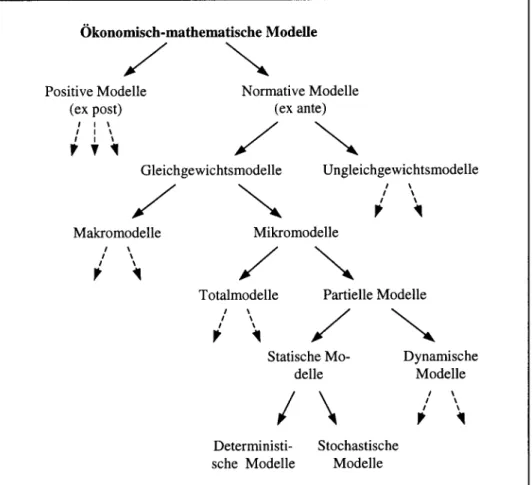

- Ökonomisch-mathematische Modelle

- Kategorisierung

- Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsmodelle

- Totale (allgemeine) und partielle Modelle

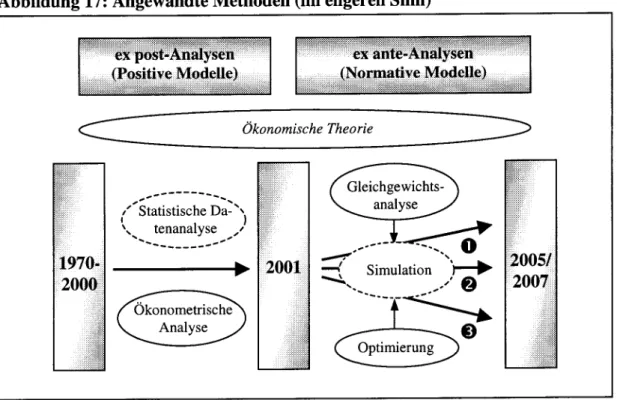

- Ex post- und ex ante-Analysen

- Gleichgewichtsanalyse

Laut KEUSCH (2000, S. 10) sind positive und normative Ökonomie eng miteinander verbunden, insbesondere wenn ein normativer Ansatz verwendet wird. Stochastische Elemente wirken sich auf zwei verschiedene Arten auf Modelle aus: Einerseits können in einem deterministischen System stochastische, unkontrollierbare Eingaben auftreten, andererseits kann das gesamte System oder der gesamte Prozess der Transformation der Eingaben stochastisch sein. Interessieren sich Modellbauer für die grundlegenden Zusammenhänge innerhalb eines Systems und weniger für dessen Schwankungsbreite, beschränken sie sich häufig auf eine deterministische Modellformulierung, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein stochastisches System handelt.

Im Gegensatz zu den makroökonomischen Modellen nutzen die AGE-Modelle jedoch die bestmögliche mikroökonomische Basis von Angebot und Nachfrage. Die grundsätzliche Stärke von AGE-Analysen liegt in der soliden mikroökonomischen Basis der verwendeten Modelle. Der hohe Datenbedarf führt in der Regel dazu, dass eine große Anzahl formaler und da¬

FALLSTUDIEN: AGRAROKONOMISCHE ANA¬

Milchmarktanalyse): Auswirkungen von staatlichen Massnahmen auf die

- Einleitung

- Ausgangslage

- Zielsetzung und Forschungsfragen

- Methodisches Vorgehen und Datengrundlage

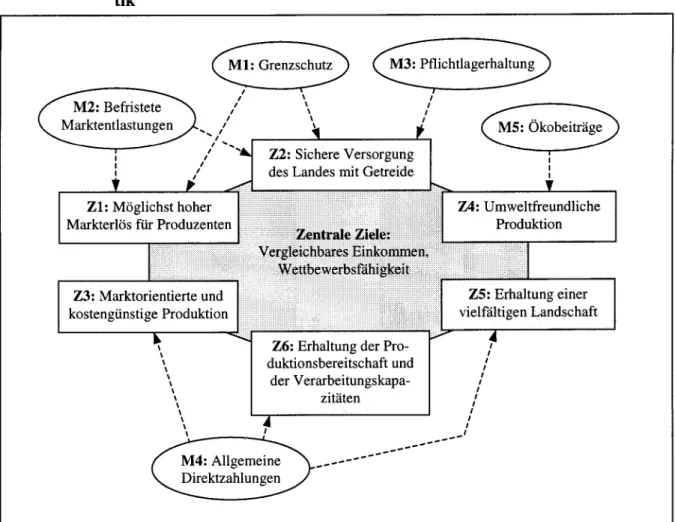

- Zielanalyse

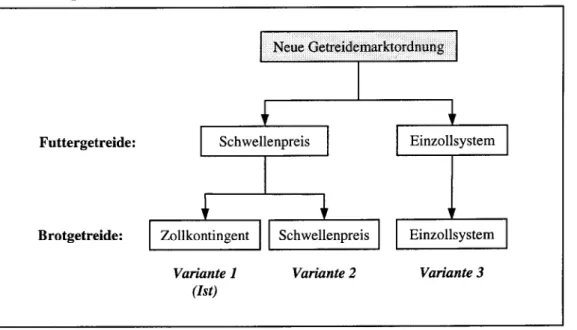

- Ziele in der Getreidemarktpolitik

- Wirkungsanalyse

- Generelle Auswirkungen eines Importzolls

- Zollsysteme

- Ertragsentwicklungen und -prognosen

- Analyse des Angebotsverhaltens der Getreideproduzenten

- Stochastisches, partielles Gleichgewichtsmodell66

Abschnitt 6.4 (Analyse der Wirksamkeit und Effizienz) befasst sich mit der Frage, ob die Maßnahmen wirksam und effizient sind. Der Zollsatz ist variabel und entspricht der Differenz zwischen dem (variablen) Weltmarktpreis und dem (politisch) festgelegten Schwellenwert. Je nach Lage der Importnachfragefunktion £7V und je nach Differenz zwischen KZA und AKZA hat der vertikale Zweig der Importangebotsfunktion EA keinen oder einen starken Einfluss auf Importmengen qim, Importpreise pß und auch. lokale.

Um die Frage zu beantworten, ob sich die Einführung des Extenso-Programms auf die Entwicklung der Durchschnittserträge ausgewirkt hat, wurde Gleichung 6.1 um a ergänzt. Der Korrelationswert von 0,91 zeigt, dass (neben der Raps- und Silo-/Grünmaisfläche) ) Die Futtergetreidefläche hat einen starken Einfluss auf die Entwicklung des Freilandes. Besonders interessant ist der deutlich positive Einfluss der Milch- und Rindfleischpreise auf Futtergetreide.

VG yKM

Definition der Angebots-, Nachfrage- und Importnachfragefunktionen a) Brotgetreideangebot

Das Volumen der inländischen Brotweizenproduktion in einem bestimmten Jahr wird durch die Anbaufläche in Ft, den Ertrag und die Verwendung des Getreides für Saatgut oder andere Zwecke bestimmt. Als Kreuzpreiselastizität des Mengenangebots zwischen den drei im Getreidemarktmodell betrachteten Kulturpflanzen zwischen den drei im Getreidemarktmodell betrachteten Kulturpflanzen.

- Lager-, Transport- und Kapitalkosten

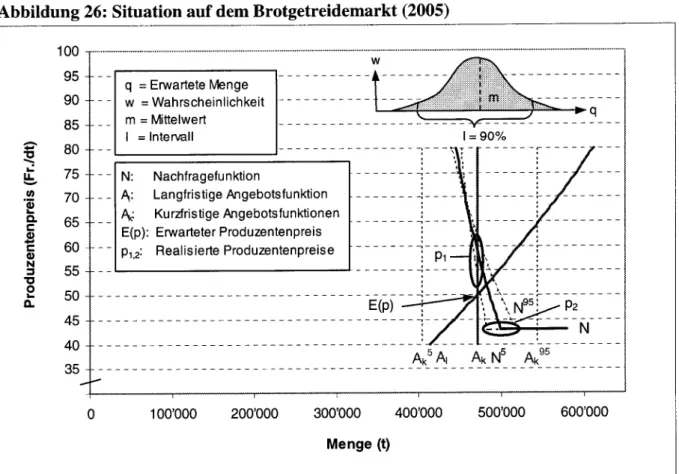

- Betrachtung des Brotgetreidemarktes im Jahr 2005

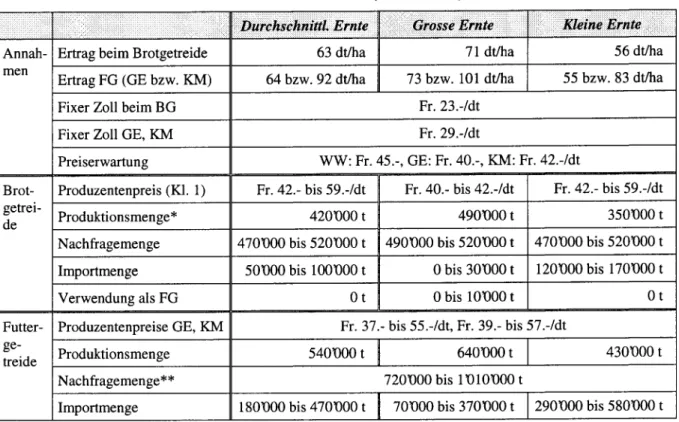

- Variante 1: Zollkontingent beim Brotgetreide und Schwellenpreis beim Futtergetreide a) Modellresultate {ohne Auswuchsgetreide)

Bei einem tiefen Importpreis von CHF würden für einen durchschnittlichen Import etwa 50.000 bis 70.000 Liter Brotgetreide importiert. Bei einem hohen Ertrag liegt der Erzeugerpreis zwischen Fr. Bei einer inelastischen Nachfrage liegt der Preis bei einem Preis von Fr. Gemäss den Annahmen des Modells würde der inländische Gleichgewichtspreis auf über CHF 80.00/dt steigen, was erstens unrealistisch ist und Zweitens widerspricht es den getreidemarktpolitischen Zielen der Bundesregierung. Bei geringem Ertrag und einer höheren Menge an gekeimtem Getreide funktioniert das Zollkontingent.

Der Weizenpreis beträgt 45 CHF/dt, wenn Brot- und Nahrungsmittelgetreideproduzenten den gleichen Deckungsbeitrag pro Hektar Anbaufläche erzielen. also, wie bei Lebensmitteln, Getreide, Lagerung, diverse Transportmöglichkeiten. Auch die Produktionspreise für Futtergetreide liegen auf dem Richtpreisniveau (CHF 40.00 für Gerste und CHF 42.00/dt für Maiskörner). 43.-/dt ab (lokaler Gerstenpreis zzgl. Fr. 3.-/dt), wobei 10'000 t Brotgetreide als Nahrungsgetreide verwendet werden müssen. Es bleibt ein Antrag auf Einfuhr von . bis zu 3OXXX) existieren.

- Variante 3: Einzollsystem beim Brot- und beim Futtergetreide

Wird der feste Weizentarif auf 23,00 CHF/dt festgelegt, führt dies zu einem Importpreis für CWRS-Weizen..., der in vier von fünf Fällen höher als 51,00 CHF/dt liegt. Das ist inlän¬ dig. Der deutsche Erzeugerpreis von 45 CHF/dt für Weizen der Klasse I betrug durchschnittlich nur alle .. fünf Jahre.88 Der Erzeugerpreis für Futtergerste lag zwischen 1975 und 1975 bei ei¬ . Beim durchschnittlichen Weltmarktpreis beträgt der Importpreis 49 CHF. Bei der 5%-Grenze beträgt der Importpreis CHF

Dies bedeutet, dass Landwirte bei ihren Anbauentscheidungen nicht die Durchschnittspreise zugrunde legen, die sie aufgrund der Importpreise erwarten können, sondern die „80 %-Marke“ als Erwartungshaltung. Die importierte Menge liegt bei einer durchschnittlichen Ernte zwischen 50.000 und 100.000 t und bei einer kleinen Ernte zwischen 120.000 und 170.000 t. Im Vergleich zu den Varianten 1 und 2 bedeuten diese Preisschwankungen eine deutlich größere Unsicherheit für die heimischen Getreidebauern.

- Auswirkungen des Grenzschutzes auf Handel, Verarbeitung und Tierhaltung

- Brotgetreidemüllerei

- Mischfutterindustrie

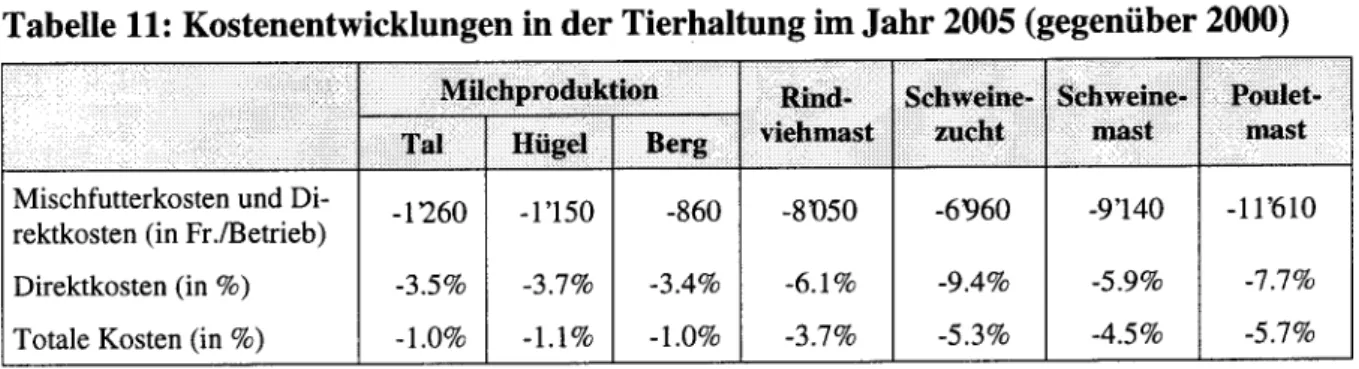

- Milch-, Fleisch- und Eierproduktion

- Anteil der ausgewachsenen Menge an der totalen inländischen Brotgetreideproduktion;

- Schwankungen der Importpreise je nach angewendetem Zollsystem (die Importpreise sind

- Angebotsverhalten der inländischen Getreideproduzenten;

- Nachfrageverhalten der Brotgetreidemühlen und Mischfutterwerke (als abgeleitete Nach¬

- Schlussfolgerungen zur Getreidemarktanalyse

- Einleitung

Einerseits werden sich die Weizenpreise am Schwellenpreis orientieren, andererseits sind Schwellenpreise wichtig für die Preisvorstellung der Erzeuger und nicht nur in der Brotgetreidemühle, sondern auch in der Mischfutterindustrie kam es zu Überkapazitäten in den vergangenen Jahren. In allen besprochenen Zollsystemen ist der Grad der Selbstversorgung mit Brotweizen wichtig für die Wirksamkeit des Grenzschutzes.

Der Staat kann die Unsicherheit für die einzelnen Akteure vor allem dadurch verringern, dass er sie auswählt. Die durch den Grenzschutz bedingten höheren Kosten in der Milch-, Färsen- und Eierproduktion sind landwirtschaftlich bedeutsam. Sollten die agrarpolitischen Reformen in der Schweiz im Rahmen der Weiterentwicklung der Agrarpolitik (AP 2007) so vorangetrieben werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit der

Mai 1999 geltenden Stützungsmassnahmen auf die Angebots- und Nachfragemengen,

- Methodisches Vorgehen und Datengrundlage

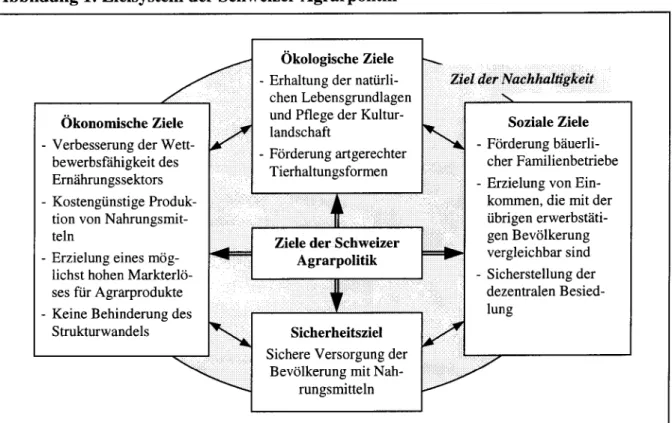

- Zielanalyse

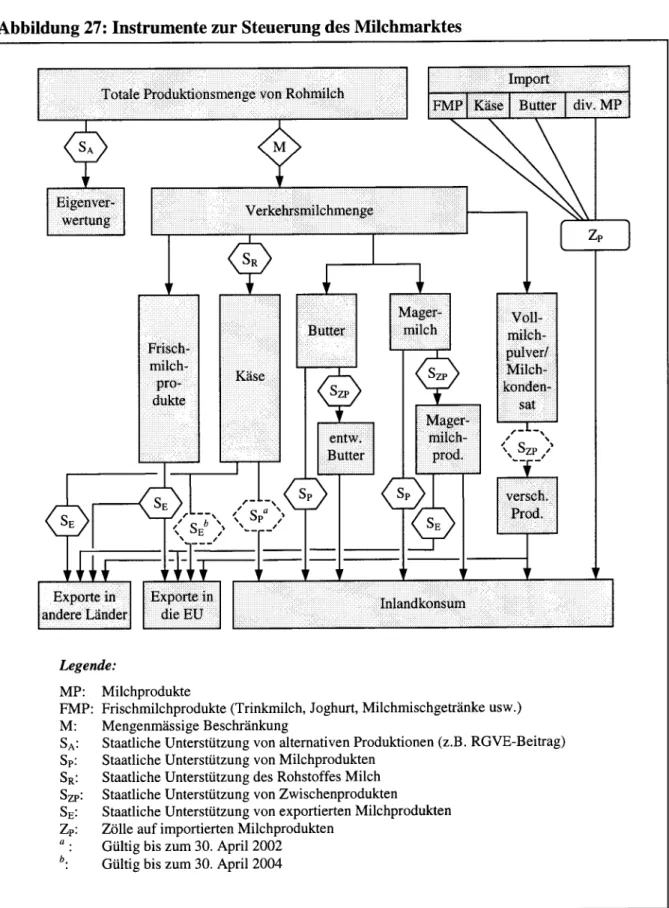

- Übersicht

- Angebotskontingentierung

- Zulagen und Beihilfen

- Direktzahlungen

- Strukturverbesserungen

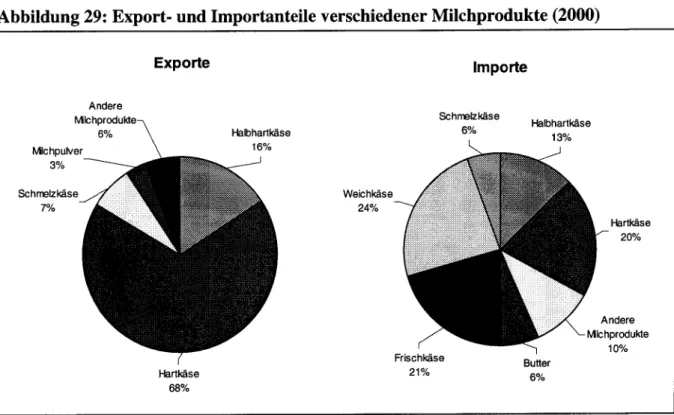

In dieser Milchmarktanalyse geht es um die aktuelle Anwendung im Schweizer Milchmarkt. 2001, S. 14 ff.) haben im Rahmen ihrer Hauptstudie „Bewertung des Milchmengenmanagements“ vier Zielkomplexe mit insgesamt zehn Unterzielen für die Schweizer Agrarpolitik formuliert. Aufgrund des hohen Importanteils ist die Käseimportregulierung für die Schweizer Milchwirtschaft von besonderer Bedeutung.

Mit der Einführung der neuen Milchmarktordnung im Rahmen der AP 2002 sind die gesetzlichen Grundlagen für Zuschläge und Subventionen im Milchbereich in Kraft getreten. Das Novum gegenüber dem alten System besteht darin, dass . Der Support ist nicht mehr an den garantierten Preis gebunden. für alle zu Käse verarbeitete Rohmilch einheitliche Unterstützung {Ergänzung zu . Käsemilch) besteht aus Zu den Ökobeiträgen zählen Flächenbeiträge (für ökologischen Ausgleich, ökologischer Landbau) und Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung.

ZERISCHER BUNDESRAT 1996, S. 236)

Wirkungsanalyse

- Definition von Wettbewerbsfähigkeit

- Messung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft

- Produktivitätsanalyse bei der Milchproduktion

- Produktivitätsanalyse bei der Milchverarbeitung

- Vergleich: Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Milchwirtschaft

- Ökonomische Analyse der einzelbetrieblichen Milchkontingentierung

- Ziele der Mengensteuerung in der Schweizer Milchwirtschaft

- Angebotskontingentierung

- Empirische Analyse des Kontingentshandels für das Milchjahr 1999/2000 a) Produktionsstrukturen

Dies bedeutet, dass das Produktivitätsmaß, wie oben dargestellt, aufgrund des Wandels im agrarpolitischen System für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchproduktion für die 1990er-Jahre nur eingeschränkt anwendbar ist. Basierend auf der Gesamtquote in der Schweiz. ca. 2 % wurden verkauft bzw. gekauft, während die Darlehensübertragung ca. 10 % des ge¬ ben. Qualitativ gleichwertige Merkmale (z. B. die Zugehörigkeit eines Milcherzeugers zu einem bestimmten Milchverband) müssen als kategoriale Variablen definiert werden. Siehe auch BOHLEY (2000, S. 64ff).

- Konzept der Preisdifferenzierung mit fixiertem Staatsbudget a) Theoretische Grundlagen

Im Milchwirtschaftsjahr 1999/2000 registrierte die BLW 2.453 Milchquotenkäufe. Für die Logit-Analyse konnten Daten von 1.958 Betrieben genutzt werden. Für den Inlandsverkauf von Käse (mit Ausnahme bestimmter Frisch-, Weich- und Schnittkäse) wurde der Hofmilchpreis für die Käser um den Käsemilchzuschlag erhöht. Der Zuschlag für Käsereimilch reduziert die Rohstoffkosten und damit die Produktionskosten für die Käsereien.

Entsprechend der Elastizität von Angebot und Nachfrage auf dem Käsemilchmarkt profitieren Milcherzeuger bzw. -abnehmer stärker von der Entlastung für Käsemilch. Am 1. Mai 1999 wurde im Rahmen des AP 2002 eine einheitliche Preisstützung für Käse mit einem Käsemilchzuschlag eingeführt. Im Mai 2002 wurde nur der Zuschlag auf Käsemilch als direkter Preis für auf dem Inlandsmarkt verkauften Käse und für in die EU exportierten Käse eingeführt.

Quartal 2001 dargestellt.133 Ob die Einführung der ganzjährigen Zulage für verkäste

- Zulage für silagefreie Fütterung

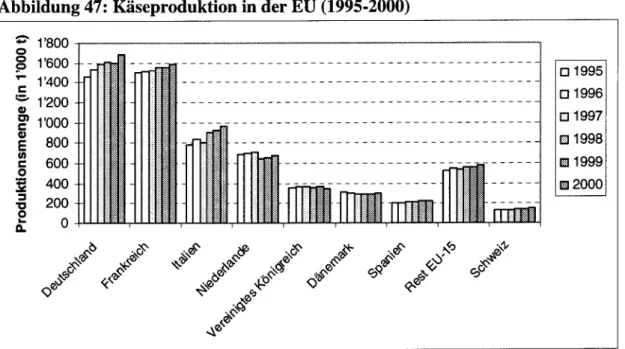

- Ausfuhrbeihilfen für Käse in die EU a) Entwicklung des Käsemarktes in der EU

- Inlandbeihilfenfiir Butter

- Modellrechnungen zur Weiterführung der produktspezifischen Milchpreisstützung

- Ausgangslage

- Der preistheoretische Ansatz

- Formulierung des Optimierungsproblems

- Weiterführung der aktuellen Milchmarktordnung (Basismodell 2007-1) a) Rahmenbedingungen

- Aufhebung der Milchkontingentierung

- Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft

- Umlagerung der Stützungsmittel von den Zulagen und Beihilfen zu RGVE-Beiträ- gen für Verkehrsmilchproduzenten

- Ausgangslage

- Theoretische Analyse bei einer Beibehaltung der Milchkontingentierung

Wenn der Wert von Rohmilchkäse tatsächlich höher ist als der von pasteurisiertem Käse, dann müssten die höheren Kosten der Milchproduktion durch einen höheren Marktpreis und nicht durch staatliche Zuwendungen ausgeglichen werden. Durch den Rückgang der Exportsubventionen sinken die Rohstoffkosten bei der Herstellung von Emmentaler und Sbrinz, die in die EU exportiert werden. Berücksichtigt wurden Importmengen an Butter und Käse sowie der Anfall von Nebenprodukten (Butter bei der Käseherstellung und Magermilch bei der Rahm- und Butterherstellung).

Zuschlag für silagefreie Fütterung: Für die Herstellung von Hart- und Schnittkäse wird ein Zuschlag von 4 Rp./kg Rohmilch für silagefreie Fütterung gezahlt. tet. Der niedrigere Erzeugerpreis für Rohmilch und ein etwas stärkerer Preisverfall als in den Jahren 1999 und 2000 führten zu einem enormen Anstieg der Nachfrage nach Industriebutter. Wir sind uns bewusst, dass die RGVE-Beiträge innerhalb der Green Box der WTO und nicht einer gemeldet werden.