FUNDAÇ~O GETULIO VARGAS

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇ~O PúBLICA

CI

m

~;O DF MESTI~ t-&l)() EM ADi"í I N I ~;TR AÇ~O P t)13 L. I CA-ESTADO:· O EMPRESARIO E A EMPRESA_

O CASO DA EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICACOES S/A -

EMBRATEL-MONOGRAFIA APRESENTADA

A

ESCOLA DEPDBL.ICA PARA A OBTENÇAo DO GRAU DE MESTRE EM ADM!NISTRAÇ~O PúBL.ICA.

REZILDA RODRIGUES OLIVEIRA

fi JI~ (;0 r;.[ jVI!(:;);~ (,1)[1 [jVj t,Di'i J 1\11 ~~; TF~ ,':!~ i\ '·1 P UH 1..1 C (-., 199004 134

T/EBAP 0488

111111111111111

1000054724·ESTADO: O EMPRESARIO E A EMPRESA. O CASO DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A .- EM13I~ATEL·

MONOGR~FIA DE MESTR~DO APRESENTADA POR

REZILDA RODRIGUES OLIVEIRA

/

//,) I·

/~J//-

/7/

l ~/i/!

, /., ... -... ~ .... _._, ,_.- ... .. ~t ... ... ~; ... :: ... ~ ... , .. ~ ... 0 ' 0 • • • . ' • • • • , . . . - , • • • • • • , - , -. . . . PAULO ROBERTO DE MENDONÇA

T!~ ,'C

i',

°

I'UIl L:;:C,,,

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~--.---.--- ._. ____ ._0 ____

-I

Ei'·n~ J ÇdJ !:: .. JE::I~ Ut\' I j"l C, ':~t: F~ t,!.o; T ti .0· CI.JF~ SO Dl:· !:) OtJT ()F~ (',DU

DO 3D. CI~M ADt'lINISTRt'(~'í~;~ICool

t

aL

~

. ..-)

~

~

Aos meus pais e i~mios, po~ seu amo~

e enco~ajamento que semp~e soube~am

A natureza (dirfamos antes a

realidade) é complexa demais para ser

explorada mesmo aproximadamente, de

modo aleatório. Alguma coisa deve

orientar o cientista, mostrando-lhe

para onde olhar e para o que·olhar, e

esta 'alguma coisa' ainda que possa

ter a duraçio de apenas uma geraçio, i

o paradigma que sua educa,io de

cientista lhe ofereceu·.

(Thomas Kuhn)

i i i

i

, 1

I

I i

AGRADECIMENTOS

j

Ao Professor Paulo Roberto Motta, pela troca

PErmanente de id~ias, fonte de conhecimento, respeito ao livre

pensar e pelo apoio em todos os momentos, gostaria de

expressar meu reconhecimento. Tambim sou grata pelo priviligio

de ti-lo como orientador e amigo.

Ao Professor Enrique Saravia, por sua sabedoria e

valiosos conselhos.

A Professsora Maria Angela Campelo de Melo, pelas

E~t imulantes discussôes esclarecimento de quest6es

fundamentais.

Ao Professor Fernando Guilherme Tenório, por

~ompartilhar id~ias e recursos.

Ao corpo docente e funcionirios da Escola

Brasileira de Administraçio P~bl ica da Fundaçio Get~lio

Vargas, por seus esfolpços em tornar proveitoso o estudo da

arlministraçio p~bl ica brasileira. Tambim estou especialmente

grata aos funcion'rios do N~cleo de Apoio ao Usu~rio (Centro

rle Processamento de Dados) e da Biblioteca da Fundaçio Get~l io

Vargas, por sua inest imivel cooperaçio e profissionalismo.

A

Universidade Federal de Pernambuco, minhaprofunda gratidio pelo apoio ~s minhas aspirações de cursar o

mestrado e garantir sua realizaçio plena. A Coordenaçio de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nrvel Superior CAPES I

Programa Institucional de Capacitaçio de Docentes PICO,

tambim apresento meu reconhecimento por sua contribuiçio ~

Agrad~ço a todos os colegas e pessoas amigas que,

direta ou inrllretamente, tbrnaram possrvel a elaboraçio desta

Monografia. Embora ~5t~s agrad~cim~ntos S~ dirijam a muitos,

endereço-os especialmente ~qUele5 qUE mais de

contribufram para sua realizaçio e fizeram parte

experiincia inesquecível.

perto

desta

~ Empresa Brasileira de Telccomunicaç6es S/A

EMBRATEL, ~m particular a todos os que fazem a Assessoria de

Planejamento e Coordenaçio - APC, bem como a todos os ticnicos

que participaram das entrevistas e propiciaram a oportunidade

de elaborar este trabalho. Na impossibil idade de mencionar a

todos, espero estar-lhes expressando minha profunda gratidio

na pessoa do Dr. Margus Ferreira Pinto, por telrem dedicado

substancial parte do seu escasso tempo em me atender, ouvir e

auxiliarem a converter informaç6es do seu cot idiano

profissional na presente Monografia de Mestrado.

RESUMO

A presente monografia aborda o tema do Lstado

empresária E da EmprEsa Estatal, além de Explorar as dimensôes

paradigmáticas preditas nas tEorias sobre racionalidade na

empresa E sua rela~io com a tEmática do planejamento. Ao lado

desse tratamento te6rico, foi feita a abordagem dE

OI" 9 an i 2a~ ~\o, a Empresa Brasileira de TelEcomunica,ôEs S/A

EMBt=~ATEL , com o intuito de respondEr ao enunciado formal do

problema dE pesquisa, ou seja, como delimitar o paradigma da

racionalidade empresarial através do processo de planejamento

de uma empresa estatal.

do (.:.:"

motiva~io intervencionista, a partir de 1930, foi

pelo fenômEno da empresarlali2açio Estatal juntamente com a

ado~io do paradigma do modelo privado de administraçio para as

Empresas estalais, registrado no PEríodo p6s-64.

estatal na àrea dE tElecomunica,aes, nascendo desse processo,

também foi estudada, à luz da aliança mililar-tEcnocrática que

passou a preponderar no jogO de poder vivenciado no País.

o

Estudo de Caso da EMBRATEL insere-se neSSEcontexto, tendo sido dada rreferincia à eXPoslçio descritiva e

normativa do seu processo de planejamento.No caso, ele aparece

como um elemento EstruturantE daqUIlo qUE vem a SEr a

utilizaçio adequada E Eficient€ dos meios para atingir os fins

SEja a nível da racionalidade interna da EmprEsa,

s(::ja a níVEl da interface que Ela mantém com o ambiente

con fOl"IlI€-: ficou Evidenciado ao longo de toda a

evoluçio qUE foi retratada.

1 I

-j

~

·l

:i,mpoltantc,;.: p'.:\)"ê!\ ~:;c c he:':g ai" ac) COnhECl.ITI€':nto d<:\ )"aC:l,on,;\l:lcl,,\r1e d"',,

I

EMBRATEL. tlda COITIO ulTla Empresa EfIciEnte E bEm ,:\ d m :i. n l. "' t. I" a d ,':\ ,

elE acordo com o modelo EnfatIzado PElo Lstaelo b )" ,;\ S :i. 1 E ]. )" () ,

r' E.' f 1 E t i n d o a 5 c o n t )" a cI i ç: él e 5 ti E.' 5 U cl d U p 1 <:i ir) s (';:'1"1;;: i~ o no slst:E.'m<:i

produtivo E no Estado,

A t)" a j e t ó)" i c\ d o p r' o c E,' b 5 o d E P 1 a n e j a ll'I e n t: o cI é\ F lU P )" E S a

aprEsenta dados do comportamEnto organIzacional, Em tErmos de

adaptaçio E.' l.novaçio administrativa, bem como

para conquistar E assegurar autonomia gerencial E f :I. n ,;\ n c E I I" d. "

ao lado da consolidaçio da competência técnIca qUE tEm marcado

E': ~:; t I" ,',\ t É' 9 :i. c: () ,

o c! :L I" f::;;:: :i. o ri a m (? n t u da EmprEsa para um fluxo

o a priori tecnol6gico nEcess~rlo à prestaçio de

político, o

p 1 anej <:l,mEnt o '1 E:g i t: i ma '-SE' l"ac ion<:l, 1 :i,d<:l,de

t:É:cI"IJ.ca QUCi.n t D c: omo um recurso de poder, no c o n c ti. r ~:; D P () )"

amb:i.Ent,;\is, sin,':\, 1. izando <:l, convivÊ:nc ido com

dimens5es paradi91l'1áticas qUE cercam a lógica organizaclDnal

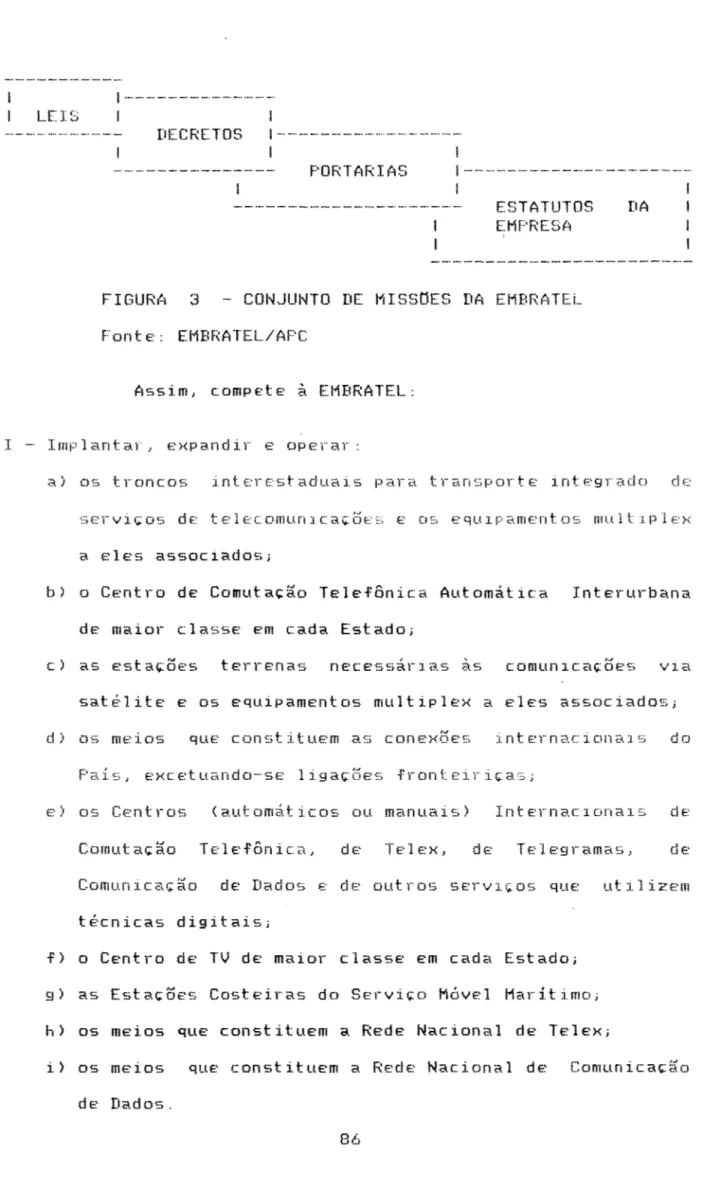

L H;TA DE F I GUF~A~:)

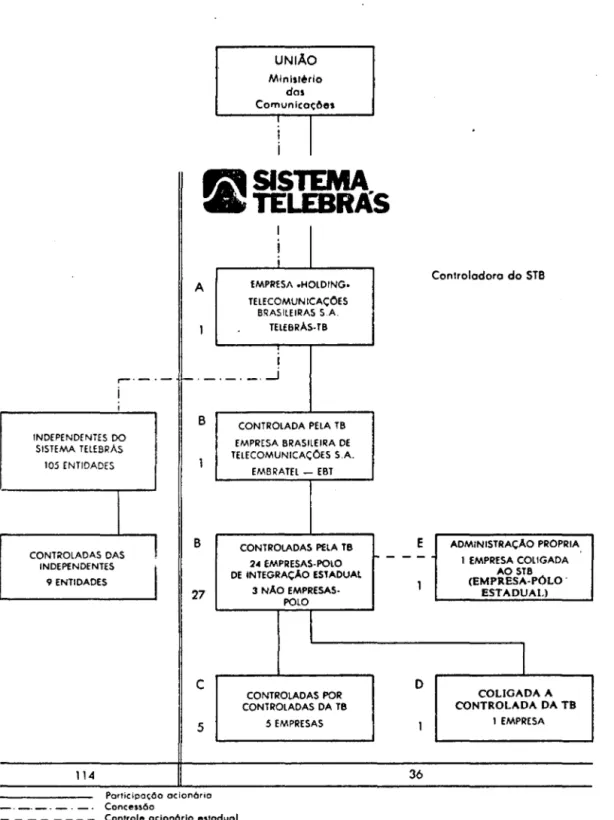

FIC!. j ... VIS~O ESTRUTURAL DO SISTEMA TELEBRAS 47

FIG. c~

....

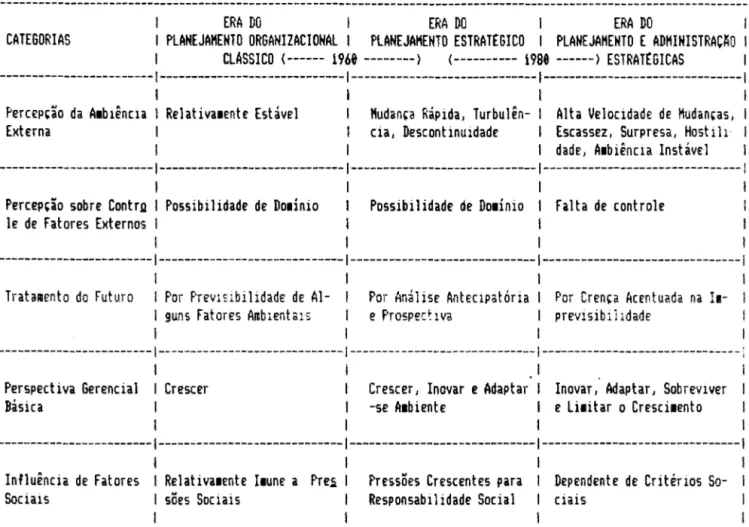

EVOLUÇ~O DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PORC(llTGOFUAS GEr~Eh!CIAIS . . . . 70

FIG. ':l ....

~J CONJUNTO DE MISSOES DA EMBRATEL . . . .

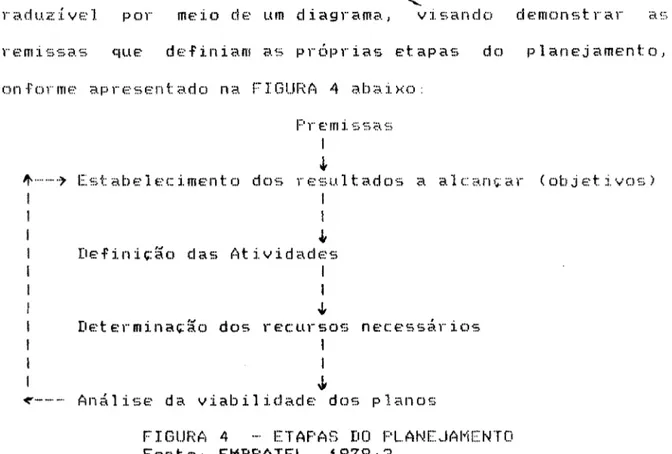

FIG. 4 .... ETAPAS DO PLANEJAMENTO

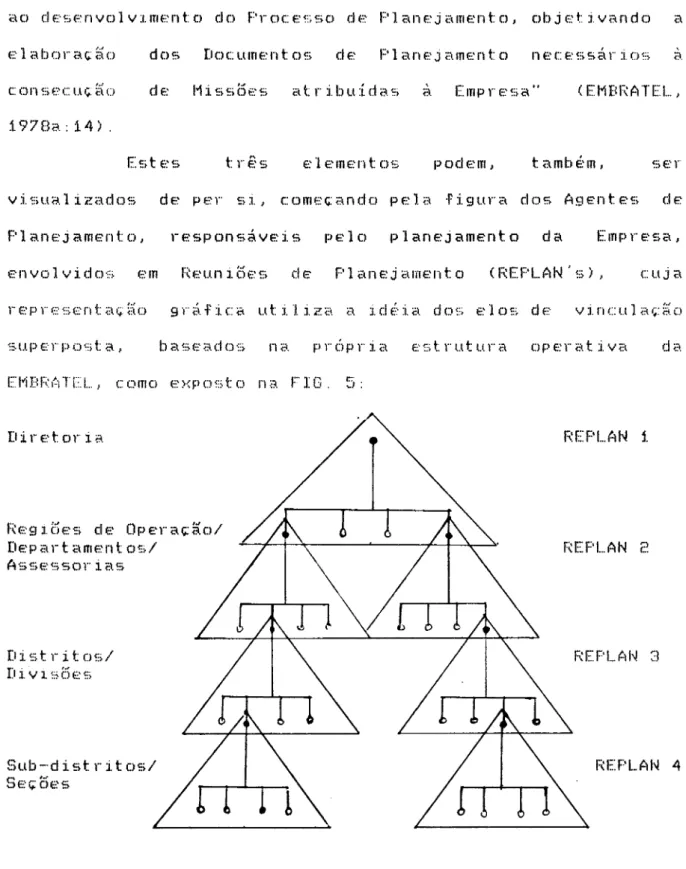

FIG. C· .,J _. ESTRUTURA DOS AGENTES DE PLANEJAMENTO ... 97

FIC. ti _. FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO DE

PLANEJA-11EI-..ITO . . . . 99

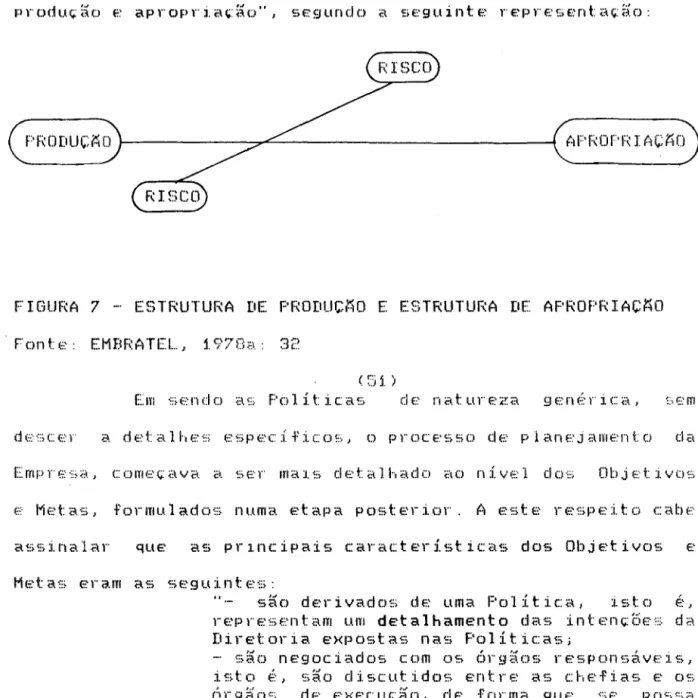

rICo

,., ./ .... ESTRUTURA DE PRODUÇ~O I::. FSTt:;:UTUF\I~ DEAPROPRIAÇ~O ... .

FIe;. c···· :í.0t

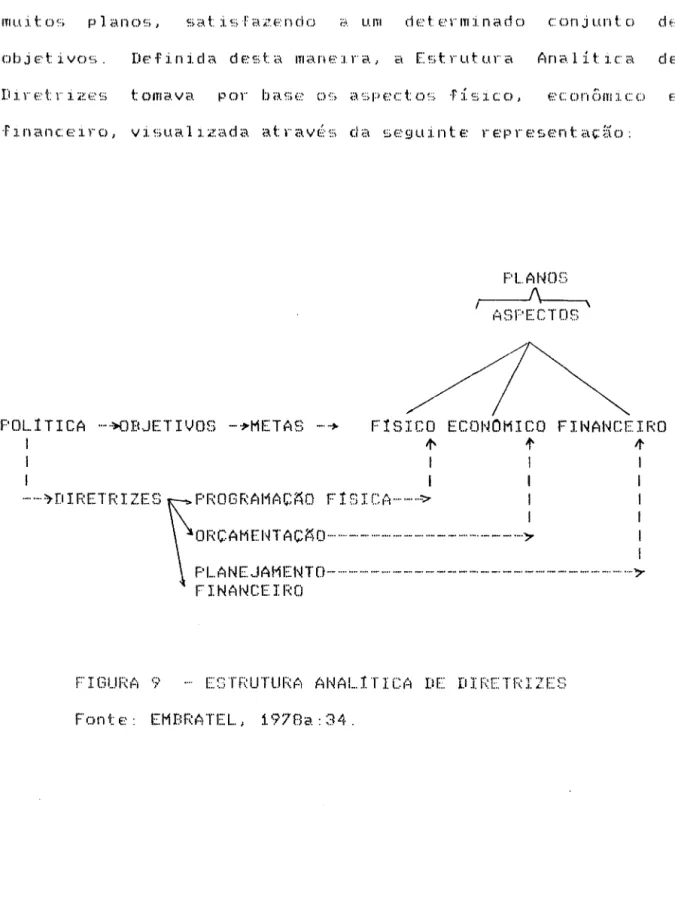

FIO. 9 .... E~)Tr';:UTlm{.\ ~lN?\L.ITIC:(.:i DE. DIF..:ETIUZU:1 . . . 102

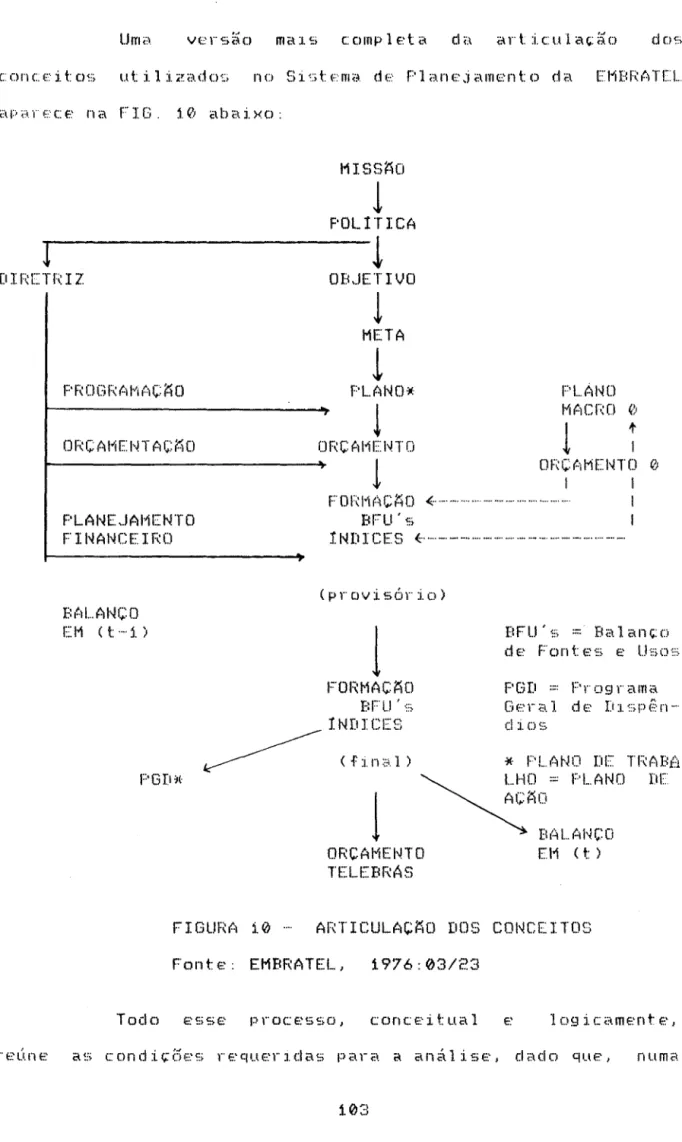

F I G. 1.0 .... I~F(fI CUL.AC~() fim; COI-..lCE I Tm; . . . l.03

FIG. U ... [STF\l.JTUF~I~ DO DOCU1··'1EI'H0 "DH~ETFn:z.L~:; J

OBJETIVOS E METAS" ... o o ... o .. o . . 104

F I G. 1. í? ... ESTF~I.JTI .. mtl DO PL.AI-..IO DE AÇ~O . o ... o . . . 1. W5

FIG. 13 - ESTRUTURA DO PL.ANO DE TRABAL.HO . . . 106

FIG. 14 - SISTEMA DE CONTROLE ... .

1- I .. o.l:.o. ~ 15 - ESTRUTURA DOS AGENTES DE CONTROLE

FIG. 16 - ESTRUTURA ANAL.ITICA DE POL.ITICAS F

t09

OBJETIVOS - EAPO .. o .. o .. o .... o o . o . . . . 111

FIG. 17 - ESTRUTURA ANALITICA DE PROGRAMAS - E.APR ... 1.1.2

FIG. 18 - COMPATIBIL.IZAC~() . . . o ... o ... . t21

FIG. 19 - ESTRUTURAS ANAL.ITICAS DE POLITICAS E

OBJETIVOS - EAPO ... o o o o .... o . o .. _ . . . 122 FIG. 20 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO ... o ... _ o . . . . ... . 127

FIGo 21 - DIMENSOES DA RACIONALIDADE ... o ... _ .... o 126 F I G. í~2 -- HATR I Z EI~PO/EAPF~ o .. _ ... o o ... o . . . 12El

~]

F IGUF..:A~;

FIG. 23 - FLUXO DE INFORMAÇOES

FIU. P4 [VOLUÇ~O DO PLANEJAMENTO DA EMBRATEL t 31.

FIG. 26 .... AI'MLISE DOS NEGÚClm; . . . 1:]4

GLOSsARIO

APC - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇ~O APO - ADMINISTRAÇ~O POR OBJETIVOS

EAPO - ES'rRUTURA ANALITICA DE POLITICAS E OBJETIVOS EAPR - ESTRUTURA ANALITICA DE PROGRAMAS

FNT - FUNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES RECON - REUNIOES DE CONTROLE

REPLAN - REUNIOES DE PLANEJAMENTO

l.NI:IJCE

ll~ T H O DU

ç

r; O .C (i r'l TU L O ~:;

I. ESTADO: O EMPRESARIO E A EMPRESA.

1.1. O Estado Empresário

12. A EmprEsa Estatal

11. DIHENS~O ESTATAL NA AREA DE TELECOHUNICAÇMES .. 38

111. RACIONALIDADE EMPRESARIAL NO PROSESSO 1:1 [

PLANEJAMENTO 58

IV. METODOLOGIA . . . .

4.1. DElimitaç~o do Estudo

4.2. Natureza E ObjEtivos do Estudo

4.3. Formulaç5o do ProblEma

4 . A. li ('-~

+

J n ]. ç: ;-:-; D d u ~::. T (.:~ r IH U .,; ..\) D C (:I~:;Ci L!(:, E 1"iF' F: [;:i(i Bh:t!L; I L [: I r~:(! DL TLL.LCOI'iUI··! 1 C(iç::Dt:::: ..

7].

'''Y i

/ ].

'7····;.

l o , . )

"')I":

.... ' .. ';

S/A - LMBRATEL 80

5.1. Infurmaç50 GEral da Emprssa

5.2. O PrOCESSO dE PlanEjamEnto da EMBRATEL

5.3. TEoria x Fatos.

CONCLUSOES . . . .

("\/. () .1.

lNI:IICE

BIBLIOGRAFIA SUPL.CMENTAR

(..,1'-1 [ X () 'I ... !:; I ~:; T [: 11 (.1

"'!

r.,

C I () 1-1 (..1 L fi F' T F I... [: C () 11 UNI C t1ç

ti [: f:; .... F f:) T r~ U ...TURA EMPRESARIAL .

INTRODUÇAO

A p~esente monog~afia comp~eende duas catego~ias

de an'1 ise e a metodologia de abordagem de uma organizaçio,

~om o objetivo de ap~EendE~ o paradigma da racionalidade

empresarial, atravis do processo de planejamento da Empresa

Brasileira de Telecomunicaç5es S/A - EMBRATEL.

NEste sentido, o t~abalho reuniu na p~imeira

categoria de an~lise, o tema do Estado empres~rio e da empresa

e~tatal, p~ocurando avançar no entendimento do que significa a

prEsença marcante do Estado no domfnio econ6mico, perfazendo

uma t~ilha em qUE SE inicia com um corte histórico

~stabelecido a parti~ de 1930 e at~avessa uma t~ajet6ria at~

os dias atuais. A motivaçio bisica da intervenç50 estatal ~

~studa~a, bem como sua filosofia básica de atuaçio, passando

por uma visio crrtica e reflexiva que remete o anal ista ao

problema do expansionismo estatal e as est~at~gias adotadas

pelo Estado atrav~s do seu braço produt ivo, a empresa estatal.

o

tema da empresa estatal se re~ne ~ questio doEstado emp~es'rio por meio de determinadas vinculaç6es, que

vffo sendo descobertas na medida em que esta se ocupa em

responder por sua missio enquanto unidade econ6mica e por sua

funçio de executora de objetivos polrt icos, com uma dimensio

p~bl ica e privada, que propicia ao analista perceber

~0nt~adiç5es ~esultantes do comportamento oscilante nascido de

seu est~eito relacionamento com o seto~ privado e com o

próprio seto~ gove~namental. O referencial teórico ut ilizado

tamb~m faz mençio ~ uma pretensa racionalidade empresarial

prevalecente na administraçio da empresa estatal, contraposta

3

.1

J

II

i

I

. I

I

I

~ t~adicional ~acional Idade bu~oc~~t Ica qUE passou a conviVEr

. I

~~m o Estado tEc~ocritico E moderno, notadamentE na etapa

pcis-64. O Carrtulo I desta monografia examina essa tem~t iea,

~oncentranrlo sua anil ise no fen6meno da adoçio de p~~t Icas

empresariais no imbito do Estado brasileiro, aI icerçado no

movimento de empresarializaçio dEcorrEnte de opções

Institucionais feitas pelo Pars.

A fixaçio do pEr rodo pós-64 como um sEgundo cortE

hist6~ico, ab~E o lequE dE altErnat ivas nEcEss~rias ao

tratamento te6rico da dimensâo estatal no SEtor de

telecomunicaç6es, posto que nesse interregno é que surge o

embriio de uma rede empresarial de telecomunicações 1 ideFada

pplo Estado, configurando um caso dE intEFvençâo dirEta na

E~onomia, especificamente no ramo de p~estaçio de serviços,

numa irEa Est~atégica E promissora.

A

investigaçio emp~eendida fornECE os elementos~onsiderados bisicos para justificar a infase no seto~ de

telecomunicaç6es, dada a predominincia da chamada visão

te~nocrit ica nEsta 'rea de intervençio do Estado. Assim sendo,

o Caprtulo 11 mostra como os membros da aI iança

militar-tecn~crit ica conseguiram Estruturar o setor de

telecomunicaç6es, sob o argumento b~sico da nascente ideologia

rla segurança nacional e vieram a criar empresas do porte da

EMBRATEL. Neste part icular, a monografia deve sua

concretização ~ Escolha desta Empresa, repreSEntativa do

discurso t~cnico-ciEntrfico levado a efeito pElos tecnocratas

e marcada pelo signo da eficiincia operacional, podendo SEr

considerada uma das forças-mot~lzES da modernizaçio do Estado

As p~oposl~6es de an~lise administrativa e dE

out~os ~equisitos conside~ados fundamentais pa~a a ap~eciaçio

d3 lógica organizacional, part icularmentE em se tratando do

tEma da ~acional idade empresarial, constituem o objeto do

Cap(tulo 111. Aqui, vale ressaltar qUE esse capítulo toca num

tema polimico e atraente para os estudiosos da administração,

tn~duz i do e~<pectat: ivas que a d i men~:;.âo

paradigmitica Existente na conCEpção de racional idade, devido

indícios da falência do modele) cl~ssico ,"ac ional ista,

vencido pelo reconhecimento dos limites da racionalidade pura

e pela penetração da perspect Iva ambiental. Além dessa id~ia,

~ouhe reunir ao quadro que se desenha através dessa abordagem,

---~ temát ica do processo dE planejamento. Tal reuni~o i mp"1 i c: OIJ

numa abordagem que privilegia a questão da racionalidade I

tornando-a a seguir, coadjuvante da temit ica do

processo de planejamento. Dessa forma, utiliza-se a premissa

de que uma ação empresarial para ser tio racional quanto

o uso do processo de planejamento,

~on5iderado um elemento estruturante daquilo que vem

util ização adequada e eficiente dos meios para at ingir os fins

Coerentemente, a idéia da mudança paradigm~t ica na

concepçio de racional idade permite enfocar a evolução do

p 1 ane.j ament o, desde a era do planejamento clissico até o

planejamento e admini5traç~o estratégica. O pano dE fundo

deSSE capítulo, entretanto, est~ voltado para a busca de

argumentos capazes de auxiliar na elaboraçio dE respostas para

o como delimitar a racionalidade empresarial, através do

processo de planejamento de uma empresa estatal. Assunto que,

m~todol09icamente, i abo~dado no cap(tulo seguinte.

o

CarrtuloIV

trata da metodologia que foiutilizada. Em ve~dade, o que se pretendeu foi

corldiç()f:~L

P I~ 0\:)1 (·~ma ,

necess~~ias pela fcwmu"l adío do

tanto em termos teóricos como em teFmos empíricos.

Ne<;t e sent i do, o Capftulo

IV

exp6e quais foram os recursosmetodológicos ut ilizados: pesquisa bibl iogrifica, pesquisa por

(·-;-nt: I~ev i ,:;.t a nio estrutuFada - e anilise documental. todos

direcionados para atender aos objetivos do estudo. O mitodo do

Estudo de Caso é Just ificado por sua importância na pesquisa

~m administraç~o E por sua capacidade dE explorar nuances dos

processos empresariais, de acordo com unidades temát icas

(.::.;d: el"l''; i va '; d (.:. uma t: eOI' i <~., o f"<.::-Ir ~~c en d (j o~~ c on t Olr n ()~::. ':l.d ~:. Cjl.l:::l.d O~"; E

desejados pelo PEsquisador.

Como Já foi referenciado, a pesquisa empírica foi

rEalizada na EMBRATEL, aparecendo no caso, como f i gura

c: ent I'" a I , o processo de planejamento adotado pela Empresa,

SEUS aspectos rlescritivos e normativos, constituindo o assunto

do Capítu"Jo (). O intuito da escolha do de

planejamEnto foi apreender ou revelar a "racionalidade" que

estaria orientando tanto o pensamento como a açio real izada

pela Empresa. A análise dos dados do Estudo de Caso propiciou

o encontro da teoria com os fatos, ensejando a construçâo das

conclus5es requeridas quanto ~ fixaçio de limites da dinâmica

empresarial - da EMBRATEL - sobretudo porque os aspectos do

problema puderam ser pesquisados em cada um de seus elementos,

sem contudo perder sua unidade.

As conclus5es da monografia sugerem que i possível

prOCESSO dE planejamento de uma emprEsa Estatal. Afir'mat iva

uma

d(,,,:t E:I~ m i 1'1 ':l.d ,:I. <1 EMI3I~ ~llEL • f i C ê!\,

p r)l" t 'il.n to, restrita a esta obsE:rvaçio, tEndo Em vista qUE,

re~postas irlE:nt ificadas no imbito do Estudo dE Caso SE prEndem

~nica E exclusivamentE a situaçio-problema qUE foi pesquisada.

qU(~ o caso d,l

fMBRATEL constituiu-SE numa ExpEriincia rica Em dEtalhes sobrE

a ascendincla tecnocr't ica sobre a pr'tica de planejamento

numa determinada empresa, com todas as consequ&ncias qUE um

~sturlo desse g&nEro permite abordar.RElaçôEs EntrE unidades

orRanizacionais direta e indiretamente envolvidas;

i nt EI"n<:(; capacidade da empresa em at ingir

patamares de inovaçio E adaptaçio ao ambientei e, dados sobre

a comportamento organizacional, sugestivos de temas para novos

E~st udos.

Como del imitar o paradigma da I~ac: i ona I i d<:HII=~

empresarial, atravis do processo de planejamento da EMBRAlEL,

tr.;-v~:: como Irf:;!:;!lo,::;ta O!; contolrno~; Plr(,::d itos n,l ;::l.\)Olr(j,;l.qE'm solJlre .':1.

I" <:( ci o n <:( '1 i d ,!\CI E t é c: n i c: c,, d c( d ,,, a 51.1 ," P ,~ E <:1 () In i n ~\ n c: i

<"

n c\ p r á t i c a doprocesso de planejamento adotado pela Empresa, cujo teste de

vaI idadE: POdE ser comprovado tanto no aspEcto empfrico como no

teórico EmprEgado. Porém, Esta é apenas uma das

nuances da resposta. Recomenda-se ao leitor conferir como esta

autora ChEgOU ~s conclusSes que aprEsenta nEsta monografia.

J -

ESTADO: O EMPRESARIO E A EMPRESA

-I

!

!

!

\.\. O Estado Empresário

A emergincia do Estado empres~rio numa sociedade

constitui o ponto de partida para se

Entender sua natureza e para se ter uma compreensio

rio problema. O ano de 1930 é o marco histórico que deI imita a

abordagem teórica a ser feita, significando que se tem em

perspectiva mais de meio século de história brasilEira, cuja

traJet6ria sinal iza para o profundo processo de transformaçio

~P9istrarla no perfodo. Trata-SE da passagem de uma sociedade

rio t ipa agrário-exportador, com um modo olig~rquico dE

dominaçio, para uma sociedadE do tipo industrial E urbano, qUE

guarda resqu[cios do tradicional Em interaçio com o moderno.

Nesse per(odo cronológico, se marca a vigincia

i nt EI"venc i on i smD ,ou d i r i 9 i !51lW do Est ado

sobretudo o econ8mico. ESSE intervalo de tempo, da mesma

forma, permite que se perceba o surgimento de um grupo de

técnicos atuantes na Estrutura governamEntal

macrocoordenaçio Econ6mica de planos elaborados E.'

Executados em diferentes graus da esfera p~bl ica vigente no

Brasil e pela adoçio dE normas racionais de gestio nas

empresas estatais.

Por~m, foi o cen~rio internacional aquele que mais

repercutiu sobre a configuraçio assumida pelo Estado nos i dos

de 1930. A depressio econ8mlca mundial ocorrida em fins de

\929 encontrou a economia nacional em crise e impulsionou a

novo esquema de poder, com a ascensio de Get~lio Vargas ~ Pre~ldincia da Rep~blica (apcis a deposi,io de Washington Lurs)

E a implantaçio do capital ismo industrial no Brasil,

De fato, a revoluçio polít ica ocorrida em 1930

provocou face ~ decadênc i e:"\ dos gr-1JpOS

01 iqár-quicOS como fator- de poder e a ascensio de novas classes

sociais (burguesia indu~trial e proletariado), sem que,

E:ntr'etanto, tenha ocorrido uma tr-ansformaçio concreta na

estrutura polrtica,

A

história registra que o Estado foi ogrande responsável pela reorientaçio econômica vivida pelo

sob o signo do chamado Estado de Compromisso, aI iança

tácita estabelecida entre o poder inf.~t itu íelo, o ,,' ,:> gF IJPOS

tradicionais da oligarquia e as classes sociais em ascensio,

conforme situa Weffort (1980).

A revoluçio polrtica ocorrida em 1930 marca, tambim,

fim rla era 1 iberal separando a primeira e S(~gl,lnda

Fep~blicas, A part ir delas, o Estado brasileiro projetar-se-á

por meio da intervençio sistemática, a dist inguir-se daquelas

intervenções dispersas que em pouco tempo daria lugar ao novo

padrio de atuaçio,

(1)

mel i s ident ificado com os postu'lados

1. Na d~cada de 30, o economista americano John Ma~nard Ke~nes

lançou uma doutrina que propunha a intervençio do Estado na

economia. Do ponto de vista teórico, os postulados

ke~nsianos reprEsentaram o "golpe de misericórdia' para a

teoria que sustentava o livre jOgO do mercado ou

laissez-faire. O ke~nesianismo tambim representou uma resposta ~

crise capital ista mundial do começo do siculo, dE tal

ordem, que ao liberali~mo sucedeu-se a presença do Estado

na direçio e controle da economia capital ista e o

fortalecimento da hipótese dE que nio hi equilrbrio

espontâneo e invisfvel no mercado ou o que se chama 1 iVFe

funcionamento do mercado, tido como uma miragem.

Cr~dita-se ~ forma liberal o espc)ntaneísmo do

P I' De esso industrial pré-existente a 1930; o Estado era tido

c ()mo ••• omisso em facE da ind~stria: suas relaç8es com o

j930,

sobretudo após o advento do Estado novo, é que o governo passa

a colabol'al' mais diretamente com o cr~scimento industr ial"

(L.amE.', j, (17f:l : 47) •

En t Ir ~;t an to, pode-se argumentar que o liberalismo

~omo prát ica econSmica tinha mais um significado abstrato,

dado qUE uma das contradiç6es do sistema seria, justamente, o

"€spírito do livre comircio , que já no auge do surgimento da

inglesa, como refere Polan~i (:\.900:14;;'»,

'::;O-tlr ia ()~:' E'f("ito~; do pl·-()t~::c ion i~:;m() PI'-":l.t i c ,':\do pelo':;' indl,lstlr i<·~,i':.

na exportaçio de fios, peças de máquinas, modelos e utensílios

aFins, reportando que ·a ind~stria só queria libertar-se da

regulamentaçio na esfera da produçio, pois a 1 iberdade na

psfera da troca ainda era considerada perigosa", assim como

hoje norte-americanos e europeus o fazem, P Ir O t e 9 (:: n d o s e u 5

melr c a(1 ()~;

concorrentes mais sejam

brasileiros ou japoneses.

Em se tratando do caso brasileiro, a not c'\

predominante prende-se ao rato de que as raízes históricas da

presença do Estado na economia remontam aos prim6rdios do

reinado portuguis nas terras da colSnia, atraVEssam todo o

perfodo do Imp~rio e vio configurar-se no decorrer do século

XX, com a vig&ncia da Rep~blica, como um caso t rpico de

intervencionismo estatal, cuja trajetória coincide com a

Uma consciincia mais clara desse problema, po~tanto,

l~va ao entendimento de que o impulso i n d 1.1 S t I' i a 1 i z a n t e fZ'

racional ista nascido na era Vargas, ident Ifica uma redefiniçâo

rle funç8es no Estado brasileiro, porque ~ moderna versio

e~tatal conjugou-se ao movimento nacional ista que v i nh,l

tomando fo~ma no Pars. Fo~am as afi~maçSes de nacionalismo

polft ico reinteradas no perfodo qUE vai de 1930 a 1945, que

destaca~am a vulne~ável posiçio brasilei~a, como a de um Pafs

mero exportador de mat~rias-primas e encorajaram as medidas de

criaçio de infra-estrutura básica, transfer€ncia de renda do

tarifas alfandegárias e a formaçâo de uma complexa estrutura

(;2)

governamental, como acentua Octávio Ianni (1986).

A articulaçio entre a sociedade ag~ária tradicional

e a emergente burguesia industrial, assentada em uma nova

relaçio capitalista, forneceu os meios para qUE o Estado se

como representante dos

passando de simples mediador a instrumento da const ituiçio do

sistema industrial em implantaçio. A mençâo feita ao Estado de

Compromisso ressurge, aqui, para que seja incluido o tema dos

direitos sociais, representat ivo desse períOdO que fixa o

advento da legislaçio trabalhista imposta pelo Estado. Atrav~s

dela, o trabalhador receberá os direitos básicos: sa 1 á,' i o

mínimo, aposent adOlr i a, licenças,

le9 i sI adio

2.

E

este mesmo auto~ que chama a atençio pa~a o fato de queos movimentos nacionalistas tive~am que ser acomodados e

que muitas acomodaçSes fo~am resultado do frágil equilíbrio

de forças e do fen6meno da hegemonia política, mil itar e

cultural dos Estados Unidos, sobretudo após a 11 Guerra

Mun d i aI (I an n i, 1986: B;?) •

pn:'v i rlenc i <3.1" i a; conferidos PEla Consol idaçio das LEis do

de 1943. AI~m disso, 5ur9ir~, também, a

TI'<lbalho,

r; i nd i C<3.1 , ,1 S I' (.z-i 11 'v' i d i c aç ClE'S d o~:;.

trabalhadores e E'vitar a sua autonomia de classe. Através dos

~:; i 11 d i c atos, o Estado gerE'l1ciari os conflitos entre o capital

e- o tl'abalho.

o

reconhecimento da figura do proletariadoPErmitE qUE SE conceba a tEse de qUE sua pFEsença era

necessária no campo dE forças qUE lutavam para organizar a

a~umulaçio capital ista E compatibilizar as tEns5E's sociais.

E~ta foi uma fasE em que se verificaram significat ivos afluxos

dF!:> 1 oe: amE'n to!'.>

palrt iCI.llal'1lI0:nte d,":\s ,"iI"F,:tS 1'1..11",:1 i:, pal'"a .. "'15 c id,:=t.d€:s.

i'k' ';<i; E quadl'o dE Illl.HL-I.nças, "I bUI'"guE:.'!:; i .. "'I

do País,

~nmPFeende que a difeFenciaçio acentuada do sistema econ8mico,

social e polít ico imp5e a inteFvençio estatal e Esta pode ser

ori(-E"ntada em $(';:'1./. bC'::-l1efício, como SUgel'e Ianni (j.98t):101).

Incorporando tal alusio à anil ise, as

possibilidadES para

que admite o Estado como, antes de mais nada, um

i n 5 ti" IJ. m E.' n t o luta dE classes, cpJ.<:ll

consubstanciam os chamados ·pactos de dominaç5o·. Seu p'7I.pE:l

seria o de garante de alianças entre 05 grupos sociais que

re~nem as condiç8Es para ExerCEr a dominaçio sobrE os dEmais. Deste modo, o espaço político Em qUE o Estado intervencionista

se apresenta sugere a emerg&ncia da ~urguEsia industrial como

uma claSSE em ascensio E portadora dE um projEto de dominaçâo

que, embora nio explicitado formalmente, consegue que seus

aparelho estatal estruturado após 1930.

I~ e:v i de:nt~: que Essa suposi,io, ao E}·:P 1 OI' c"\l' o

c: a.I'::H el' dE' instrumental idade do Estado, c o n t I'· a d i t CI. a

~nncEpçâo democrática da igualdade dE classes. Esta concepç5o,

3li3da às duas caractErfst icas básicas do Estado modErno: (1)

soberania plena e (2) dlstlnçio entre Estado e sociedade civil

(Gruppi, 1987:9), forma a premissa de que o governo deve ser o

principal ou o ~nico promotor do bem-estar colt::t ivo e, de

cel't<3. maneil'a, in~;;inua que os pl'oblemas de fonnac;io do capital

(-~ da infra-estrutura básica rEclamam a aç50 do Estado. I)a

irléia democrát ica do contrato social ~ tend&ncia

Me expan~Jo do poder polft ico, do poder dE regulamentaçâo da

quiçá como o comiti execut ivo da burguesia,

vasta e ostensiva imbricac;io de valores de cada teoria, em que

se apÓiam os ideól090s do liberal ismo ou do marxismo. Sob tal

p3no rle fundo, todo um conjunto de circunstâncias servem para

favorecer esta ou aquela corrente de pensamento, que conforme

a direçâo dos ventos reforçam ou fazem a den~ncia generalizada

do Est,ldo"

Os 1 imites impostos neste capftulo, entretanto, nio

poderiam deixar de absorver a mensagem de José Gilherme

Mel' 'lU i OI' quando compara a teia dE relacionamentos que tocam

os conjuntos teóricos vigentes. Segundo Merquior (1993:128-9)

na perspectiva social-liberal, o

importante i seguir o sábio conselho de

Norberto Bobblo, e fazer com que o estado

moderno nio seja nenhum simples guarda de

trânsito, como querem os neoliberais, nem um

ge:-nel',ll, como pl'E'f(,:-I'em os dil'igist<:-l,~~ à

outrance. O guarda de trinsito se limitaria

volumoso do desenvolvimento econ6mico e

social ~ontempo~ineo a que o estado

democ:nitic:o nao podc.;~ ser indifel"ente. O

gene~al tentaria o~denar todas as aç6es da

sociedade a part ir de decisBes tomadas

exclusivamente por ele. No primei~o caso, a

sociedade engol iria o estado. No segundo, o

estado deglutiria a sociedade".

A conjuntura dE passagEm do Estado olig~rquico para

o I::.~:; t ad o intervencionista, expl ica e di margem pa~a

prevaleçam abordagens vinculadas ~ esta ou aquela teoria,

porém nao como negar o rumo empresarial tomado pelo Estado

b~3sileiro ao sabor das mudanças iniciadé."\!:', E~m As

evid&ncias empfricBs denotam a oPçJo brBsilei~a qUE atribue ao

Estado o papel ao mesmo tempo,

industrializaçJo tardia levada a efeito, lançadas as sementes

pa~a o surgimento da economia administrada. Alte~ado o papel

do Estado, p o d é~ .•. ~:; é~ I< (:~~~nes i an i <.:.mo ao

ne0-ke~nesianismo pa~a da~ supo~te teórico ~ açio fiscal e

monet~ria nascida com a intervEnçio estatal. ainda,

invoca~ o contexto histórico-estrutural em que se organizou Essa (jimensio empresarial do Estado, deI ineada no horizonte do

í. .lp i t: a 1 i ~:;m() d(·:;pendente, visto o de

desenvolvimento do Pafs sucedeu-se numa realidade afetada pela

concent~açio de poder, riqueza E modernizaçio dos pafses

desenvolvidos E sob o fascfnio qUE elES exercem sobre as

Estruturas s6cio-econ6micas dos pafses periféricos. Cé."\be

i nt egradío

d3 economia brasileira ao capitalismo internacional: po~ força

dessa lógica, o projeto de indust~ial izaçio quando afinal foi

partiu para a especializaçio como meio dE tEr

sob~ep8s ao sistema econ6mico vigente

incipiente out 1"0 gabe"r i to

ao

po~to de oitava economia do mundo, sob a ~gidE dE uma trfpl ice

privado nacional

intenlac ional.

o

curso histórico da an~lisE lEva ~ c~ença dE que~ertas condiç6es obJet ivas impulsionaram o Estado a assumir

~ua atual dimensio na cena econ6mica. Bael" ,

V i 1 1 e 1 ,1 ( i 97:3 : <706 ) i n f o Ir ma m q u (~ ••• com setores industrial fi:

·I~ i n a n c (=: i Ir O i 9 1.1 ,;\ "1 mE n t E fracos, a Esco"1ha em v~rias épocas,

crescimento: o capita"1 EstrangEiro E o Estado'. Recaindo sobrE

o Estado a ta~efa de a~ca~ com vultosos i n ves t i IIH.;-n t os

requeridos pela escala dos empreendimentos E a natureza de

relac ionado~; com

inrl~stria petroqufmica, siderurgia e serviços de ut ilidade

p~b"1 ica , entre outros, procura-se demonstrar a prevalgncia do

projeto nacionalista de industrializaç5o, cujo marco teórico

<:3 )

,.: p.n t Ir a·-s(·~ no j:woces',:;o de sub s t i tu i ç~~o CIE~ i mpcw t aç õel:; •

OC:;···; t :'1 f o/r m,). , assumindo a hegemonia do processo,

coube ao Estado a incumbgncia de exprimir as relações de

prorluç5o e as relações de dominaçio. Isto significa dizer que,

embora de infcio, o industrial ismo nio fosse uma orientação

3. ·0 processo de substituiçio de importações ~ o processo de

industrializaçio tfpico das economias subdesenvolvidas.

Baseia-se na demanda existente, c~iada pela abso~ção dos

valo~es e padr50 de consumo das economias desenvolvidas e

depende da açio gove~namental para controlar as importações

e estimular a p~oduç5o intE~na·. como escla~EcE Vilma

Figuei~edo (1978:23-4).

p~eponrlerantemente governamental, teve o Estado que tomar

algumas medidas favor~veis à ind~stria, em cOExistência com os

interesses ctos grupos econ8micos tradicionais.

r

Interessanten ot ,llr que esse contraponto se deu em concomitância com o

fortalecimento da organizaçio polít ica do Pars, que imp8s, à

~poca, consider~vel força i iniciat iva estatal. Fala-se aqui,

rlo padrio autorlt~rio vigente no Estado Novo, i mplregnado da

tenrl&ncia corporat ivista qUE assolou o ambientE i n s t i t IJ C i on a 1

brasileiro, eivado da centraIizaçio administrat iva.

Essas consideraçBes fazem crer que a assunçio de um

intervencionista seria flr 1.1 t () de

cont ing&ncia prat icamEntE inevit~vEl, mEsmo porque, cor. fCWI\\E

j ,i ~; E

+

E -:é" Ir E f E I" ê n c: i ,';( , C) In O d E 1 C) p 0"1 í t i c: Ci "1 i b (~'Ir a "1se incapaz de corresponder às eXigincias do desenvolvimento

indu~:;tlr ial e l difeFenciaçio estrutural dE~mandada pela

economia brasileira.

mane i 1'",":"(, c I alr i f i ca···!:.e da

determinaç~o do Estado em inicialmente, nc)s

~etores ria ind~stria de baSE, tendo em vista a viabil izaçffo do

sistema econ8mico em implantaçio. Nasceram deste modo, as

primeiras empresas estatais criadas com o intuito de serem os

instrumentos da açâo direta do Estado no domínio EconBmico,

dotadas de autonomia, flexibilictade orçamEnt~ria E

organizacionais melhor qual ificarlas para os encargos que lhes

(4 )

eram confiarios naquele momento histórico.

4. Um exemplo que se POdE invocar ~ a cria~io da Companhia

Sider~rgica Nacional, em 1941, empresa estatal const iturda

como socierlade an8nima, em decorrência do plano sider~~gico

H i ':) t OI' i c é1men te, enUio, foi i mplJt cHio ao

r~sponrler ao desafio de capitanear a modernizaçao da estrutura

P.(~ an ôm i c: a do País, v i ê!\ clE

()p CI' ac i on a I i :'-:'<~.I' funç6es produt ivas, qUE mais tardE, vil'iam

i mp I" i m i I' ao modelo econômico brasileiro, IJm g I" alJ dE

cnmpl(~>~id(~de e ~;ofisticaçao jamais imaginado, iniciando pela

tarp.fa de abasteci-la de bens E serviços bisicos.

Embol'a n ~i() quanto

11.1í. ional ista, hi que SE admit ir o traço marcante da

intcrpretaçao de Luciano Mart ins (1977:27), qUE sugere, no

caso bra~ilciro, a existincia dE uma mot ivaçao intervenionista

I:lJ!:-i ca. i clf:'o1 Dg i <.'\ i n t E: Ir V E n c: i O n i ~:> t "l

FI I" (·,·v,} 1 cc ~:n- q1.lan o:i O <':l. C on.j un t: 1.1.1' a ml.ld a (,2 en t I' a cm c cn a um 9 OVCI'-n o

c 1 ai" amert t I:~ ident ificado com a opçao internacionalista, cuja

eles

orientaçao recara na mobil izaçio de capitais onde

pudessem ser encontrados, aumentando a disponibilidade de que

'1 an ç ai' mtio em SE.'U

desenvolvimentista. Relacionado com a formalizaçao dE uma

12':;' t: I' IJ. t IJ.I' 3.

I( IJ bit s c h E~ I<

intc~~I'ada, o gOV(~I'no do

previa no SEU Programa dE MEtas,

P I' e~; i d en t ~::.

~ondiç6es nEcEss~rias para a expansao das economias dos

setore~ privados.

Fm vEI"dade, a iniase qUE legit imava o pape'1 do

E'".tada interveniente na economia foi encontrar amparo no

Pé~nSamf:'nt o c(:~pa"l i no, i dent i f i cada com E'ssa nwt i 'laça0 e com o instrumental do planejamento comprcensivo e centralizado. Mais

p cw ém , a CEPAL - Comissio Econ8mica para a América

tarde,

L.~lt i na reconheceria que cn:~sc i ment o

ql.1ant i t at i 'lO e a rnodernizaçio desigual das at ividades

~~tat~is, tenham avan~ado em ritmo mais r~pido do qUE os

vinculado'," •

N€ssa leitura, autores qUE Estudaram Este momEnto do

intervencionismo estatal ressaltaram em suas opinibes que

"este ~ o instante de maior expansio do setor empresarial

p~bl ico que registra a hist6ria econ6mica brasileira" como o

f3Z Saravia (1988:7), ou como Evans (1982:89-90), ao assinalar

que "a parcela estatal do invest imento de capital fixo bruto

aumentou de 25% no per iodo 1953-1956, para 37% Em 1957

e para 48%, em fins da década"" P DI" É'm,

I_uciano Cout inho (1977:28-33) quem demarca o cariter assumido

pelo processo de industrializaç50 , com Especial

nesse per rodo, como pode-se observar na seguinte citaçio:

·0 ciclo expansionista no per iodo 1956/63

representou um momento fundamental no

desenvolvimento do capitalismo no Pais,

caracterizado pela criaçio da base produt iva

de bens de capital circulante (através do

SPE)*, acompanhada de uma drist ica mudança

na estrutura produtiva do setor de bens de

consumo, concret izada pela introduçio de

blocos de bens duráveis (atravÉ's de emprEsas

internacionais) e, ademais, pelo lançamento

das bases do setor de bens de capital fixo·.

Uma recuperaçio histórica do papel do planejamento

como at ividarle bisica do aparelho estatal, entret,:tnto, está

Departamento Administrat ivo do

Serviço P~bl ico, em 1937, órgio que veio gerar os primeiros

(5)

dE P I al"rf:~ j amEn to !,10vE:I"namEnt a I no Pa í l:i E OS

t: I" ab a 1 h ()~; d (·z· mod ('':1' n i zaç~7ío adm i n i st I"Clt iva H~o b E:m PC)stos em

perspectiva por Beatriz Wahrl ich (1984:49-59) • A base te6rica

d~sse processo repousava na percepçio de que Era necess~l"io

industrial emergente, razio pela qual sobressaía-sE a Escolha

d~~'l ibel"<lda do CI' itélr io da Irac im, .. ",-l idadE inl:,tl"umE:ntal,

e modelo defendido pela elite modernizantE.' que aflorava em

meio ~s propostas de tecnificar as atividades-mEio do GOVErno.

r:on t 1.1<'10, é dE SE dEstacar qUE Em nada SE compara ~ Evoluçâo

verificada no aparato técnico E inst itucional do Estado, do

que o estágio qUE prospErou na faSE pós-64, t ido por alguns

autores como um bloco de poder no governo,

(6 )

Ir esul t .. ~n t e da

aliança mil itar-tEcnocl"~tica.

P e Ir E: i Ir a (1. <j> 81 : j. 2) é um d E.' 1 E S, qUE.' j u 1 9 a a

a importincia da tecno-Estrutura a part ir do dEsenvolvimento

das forças produtivas (via grandes organizaçSes empresariais

reguladas pelo Estado), cujo crescimento criou a necessidade

da macrocoordEnaçio econômica e as condiç8ES dE sua própria

snbrevivfncia. O conceito de tecno-estrutura está sendo

5. Com um grupo dE funcionários do DASP chega-se, no Brasil, ~

elaboraç~o dos tris primEiros planos de invest imEntos: o

Plano Quinquenal de Obras E.' RE.'aparE.'lhamE.'nto da DefE.'sa

Nacional (1942), o Plano dE.' Obras (1943) E o Plano SALTE

<i 946,-i 950 ) • I::. ~3. t E li 1t i mo, f o i de 1 o n 9 E.' , o m a i 1:,

significativo dessE.'s esforços, por rEprEsentaI" uma listagem

de despesas governamentais em quatro campos: sa~dE,

alimE.'ntaçió, transporte€ energia.

6. Apoiado na doutrina da segurança nacional, o cen~rio que

permit iu a sedimentaçio dessa aliança fornece o argumento

Me que a vocaçio autorit~~ia pré-eXistente encontrou-sE.' com

a tecnocracia. Resultado: presença mil itar nos principais

pmpregado no sentido admitido por ( 196B: B;;'~)

~special izarln~ e que part icipam do grupo responsivEl

da análise a determinaçio de que a tecnocracia constituiu E

~onstitue parte Integrante da estrutura de processo decisório,

I ,11" g ,':\Il)(,:-n t e finca,'a

i nrJ i ~;p(~·n~:d.v(':'1 ao funcionamento da máquina econômica,

te~nológica e administrat iva do Estado.

Favorecido pela tecno-estrutura o poder público

patrocinou os planos nacionais de desenvolvimento, numa

em que os novos encargos do Fstado requeriam verdadeiros

bnlsôes de eficiência, capazes de lhes assegurar as condiçSes

técnicas e operacionais desejadas.

o

desfecho rlo esforço da implantaçio dos grandesinrJustriais part iculares e principalmente estatais,

também reproduziu-se no fenômeno ·desenvolvimento econômico x

crescimento do setor püblico·, para o qual pode-se apl iear a

nota explicativa produzida por Burkhead e MineI" (1971 : 4····5)

<"lu.:\ndo <:tfit'mam: ••• os governos de pa(ses em desenvolvimento

responsabilidades com

desenvolvimento econômico e social, e, consequentemente,

v~&m face ~ necessidade de um arcabouço estrutural que

n ,1 t UI' a.l mE:n t: (~. impõe um ônus considerável sobre os gastos do

governo· •

que esse aspecto encaixa 05

colhidos por Fernando Rezende (1980:46-7); senio vejamos,

·entre 1947 e 1969, o coeficiente de gastos

novas unidades estatais adquiriu impulso nos

anos 50 ~ aumentou substancialmente a partir

d a d É-c a d ,\\ d f:~ 60. E: n t n:~' j 950 € j. <» 5 9 I f o I" c\ m

criadas 15 novas empresas federais e 49

estaduais, Entre 1969 e 1969, ESSE n~mero

to i aumf;:n t ad o p alr

.3. 39 ~:: 175,

respect ivamcnte. Finalmente, entrE 1970 e

1976, teriam sido criadas mais de 70 novas

empresas federais E mais de 60 Estaduais',

A propósito deste argumento i que se indaga acerca

rio Esquema de organizaçio da produç50 p~blica,

i mE·d i at:o, SE pensar sobre o modo de expansio empresarial cio

Estado, orientado para o crescimento e diverslficaçio de uma

gama de setores sofist icados e uma configuraçio marcada pela

concentraçâo dE capital t (pica de

avançados do modo dE produçâo capital ista. A este respeito,

Sérgio AbranchEs (1980:21) situa qUE a evoluçâo das empresas

estatais no Brasil mostra que estas se diferenciam quanto ~

natureza de sua produçio, quanto ao grau de concentraç50

i ndu~:;tlr i aI dos setores em que atuam e quanto ~ forma e

a natureza de suas articulaç5es com a ind~stria·.

Esse modo de expansio também reflete a opçâo pela

um modElo

orientado para uma Economia associat iva de mErcado, baSEado na

$nfaSE às Exportaç6Es e importaçio dE capitais Externos como

~lEmnto de transfer&ncia dE poupança e tecnologia. A variante

idfZ'ológic,\\ propostC\ tinha pcw baSE o fOlrtall=~cimento da chamada

emprE~a nacional", formada pelos conglomerados

econ8mico-f i nance i Ir 0'3. do c ap i t: <:l.1 Plr i vado n<~c i ona 1 (.;:

i nt en-.ac i ona 1 , t ido como o trip~ que sustentaria o padrio

rliferenciarlo presente no novo discurso desenvo1vimentista,

nascirlo com uma rlas maio~es c~ises vividas pelo Pais - leia-SE

n co13pso do pepu} ismo e a deposi~5o do Presidente Goulart em

Um esfo~~o de sfntese da abo~dagem da

mnmentos bisicos: a) o lançamento de suas bases nos anos 30;

I:J ) impulso para expansio nos anos 50; E c) a aut o'·'

~J. f i Ir II"!,~ ~ ~;; O afin.":\l CPH:~ fo i con!:; i derado 11m

movimento Me emp~esarializaçio do Estado nos anos 60 e 70.

E ~;;. S E' li"! () v i me n t o f o i i n t Ir e (j u z i d o E' In ~; i muI t â n E () c: o m um

Ina~co polft ico-jurfdic:o que exe~CEU um paPEl de diviso~ dE

E qUE Abranc:hes (1985:58-60) julga respons!vel

I::, <:; t: ::~. d o

buroc:~ático. Esta ~ uma referência expl icita ao Decreto-Lei nQ

~~00 , de 25.02.67 e demais leis complementa~es,

dist inguir

lnrlireta, posssibilitou ~ Uniio instala~ verdadeiros complexos

institucionai~, com estrutura e procedimentos que p~opiciaram

1.1 m l:; i s tem.";\ de centra1 i zadio dt;,'c i SÓI" i a qu,";\nt o as ,

pnlit icas e programas de açffo governamEntal, juntamente com a

cnncent:raçio de recursos, aumentando a capacidade extrat iva do

Estado. Sendo que, part icularmente, esse esquema orgânico veio

f3vorecer em muito a at iva expansio do Estado, notamente no

descentralizaçio que operou o movimento

empresarializaçio a qUE se fez mençâo.

Pais está formada pelas unidades designadas como Administraçâo

est~utura administrat iva da Presid~ncia da Rep~blica e dos

Min i <;tcü' ic)s, pelo conjunto de OIJ f.:nt i d,:\de:

dES i nna.dos como Ind i I~f.:·t <''1

( d E: ~~ C C n t I' a. '1 i z a. d <~ ) ,

p~blicas e sociedades de economia mista.

A confinu~açio empresa~ial que ab~ange as empresas

p~bl icas e as sociedades de economia mista recebeu uma

delimita.~io especifica cont ida no Dec~eto-Lei ng 200/67, que

3ssinala. no A~t. 27, Pa~á9rafo Unico, o seguinte: • Assegul~ ar .-.

s~-á ~s emp~esas p~blicas e ~s sociedades de economia mista

fUI"! c: i OIH\mE:n to i df'nt i co á!:', cio s<:-:t OI"

a essas cnt idades, m i n i t,; t € I" i ,:,'1 '1 ,

:.·,\,jIJ,<;t,ll'····SC :,';1.0 pl::~.n() ~.~C:lral do :]o\;,cl·-no".

At~avés dessa re9ulamenta~~o, passava a associa~-se

ao capital estatal e ao objeto social das emp~esas do seto~

produtivo do Estado, um toque especffico que assegurava a

int~oduç~o de pr~ticas empresariais. Em outras palavras,

pretendia-se t~ansplanta~ para o setor p~blico 05 padr6es de

pficiência perseguido pelas organizaç6es privadas. Produziu-SE

no âmbito estatal um verdadeiro paradigma: a I" E'un i ~ío de

princ(pios de planejamento, organizaçio, ger~ncia e controle

de ~esultados apl icáveis às empresas privadas, com o intuito

de colocá-los ~ disposiçio das empresas estatais, a fim de que

~las pudessem enf~enta~ os desafios da o~dem competitiva do

Ora, sendo as empresas estatais parte integrante da

1':"~tl~utul"a os motivos pnH i cos

filosóficos que numa empresa privada seriam amplamente aceitos

~i9nificam que~e~ conciliar o inconciliável: a mesclagem de

negócios com pol rtica. O que VEm a ser um dilema que persegue

3 temit ica do Estado e de suas emprEsas, levando Abranches

(\980:10) a denominá'-lo de 'comportamento oscilante entre sua

fa~e e~tatal e sua face empresarial".

Do ponto de vista do Estado empres~rio, a estrat~gia

uma caracterrst ica t (pica de at E:nd i ment o eIS ,

cnnveni&ncias do setor privado da economia ou acomodaç6Es de

val~ i ;lVE i s de natureza econ6mica em favor da política

9 nvel~ n amE·n t: a I em v i ~.l Ol~ • Semelhante estrat~gia de atuaçio

induziria Wilson Suzigan ( i <r7 6 : i ;28,,-9 ) .1 qU<11 i f i c al~

maneira a part icipaçâo do Estado na economia:

"Enquanto empresário suprE insumos E

serviços b'sicos ~ economia, gerando

importantes economias internas que

beneficiam principalmente o setor privado.

Enquanto agente financeiro, supre recursos

ao setor privado nas faixas de crédito em

que o sistema financeiro nio tem condiç6es

de suprir adequadamente, especialmente

rEcursos de longo prazo para o capital de

invest imento. Finalmente, enquanto fonte de

demanda de bEns de capital de produçâo

interna representa um importante elemento

auton6mo que pode ser manipulado pela

polit ica econ6mica, dE forma a est imular o

crescimento do setor, em sua maior parte

(96,3% do faturamento das empresas

selecionadas no ano de 1974) sob controle do setor privado (nacional e estrangeiro)'.

De forma que toda e qualquer anál ise,

depender da relaçio orginica que existe entre o Estado e o

~apital, conduzindo ~ constataçffo de que nio se pode conceber

a acumulaçio de capital sem o Estado - tal é a força de sua

prEsença - cuja pr~xis torna-se objet iva por meio das emprEsas

que toca de perto a forma privada de

ar: uIYIlJ,l aç ;:,{o, mas relativa a um processo empresarial

P(:::,} n E<;t: ado, i n t c Ir V (,Z' n ç ;;1 n n O domínio

f::'(~ on ôm i c D •

o

problema é que os anos 80 testemunham a sobrevida~essa estratégia, vivenciando uma crise gerencial, a ntvel do

E';ta,do, enraizada numa crise maior, f i n an c e i Ir <~,

decorrente do agravamento do déficit p~blico. O mito do Estado

provedor de recursos para o setor privado permanece apesar de

tudo, considerando-se a afirmat iva de Marcel ino (1988:1130) de

qUE no perfodo que vai de 1976 a 1985 . as transferincias

rle recursos para os setores privados da economia

ordem de 153 bilh6es de d6lares - maiores do

externa" e que, tal fato representa ·uma das causas principais

do déficit p~blico·.

Por outro lado, prat icamente no mesmo período,

do gOVf!"lrnO política ele

Revista Conjuntura Econômica (1988:116), que ao anal isar as

mil sociedades por açôes do País revela que no segmento das

~mpres~s de capital p~bl ico, é visfvel a maior

Ir cc Ulr <;0 ~~ de cw i gem n <~, compo~:. i ç~ío

i nV('2~;}t i ml:!"n t os, i nd i cando sei' esse um segmento bastante·!"

descapitalizado e diretamente dependente de financiamento com

(7 )

recursos de terceirosi e (2) Wel"neck (1(185::]) que aponta o

7. Muitas empresas estatais, por conta de Sua lucratividade e

rentabilidade têm conseguido recorrer a mercados de

capitais estrangeiros, para fins de financiamento,

reduzindo de modo geral, a dependênCia financeira em

relaçio ao Governo.

.., I:'

fato ~e que as t~ansfe~incias de ~ECU~SOS do Tesouro ~s

emp~esa~ fo~am 5eve~amente co~tada~, o acesso ao c~édito

~e~cearlo e os p~eços E ta~ifas ~eaju5tado5 f~equEntEmEnte dE

fo~ma pouco realista""

De qualque~ modo, a análisE das causas da crise do

E~tario emp~esário, tem corno condi,io prévia o reconhecimento

rlE que ele no~ ~lt imos 30 anos OCUPOU-SE, com grandE parte de

at ivirlarles p~odutivas Em sEto~e5 de baixa ~entabilidade

(infra-estrutura), de alta intensidade de capital (sideru~gia

rle p~orlut05 planos), ou rle áreas consideradas estratigicas

(petróleo, minEraçJo), como lembra Albuque~quE (1976:5).

Inclusive a respeito, vale mencionar que semelhante

infer&ncia POdE SEr fEita a part ir dos dados colhidos por

Melho~es Maio~es/Exame (1988:79>, qUE destaca na

clas~ifica,io das maiores empresas por patrim8nio do Pars,

narla menos que 17, entre as emp~esas selecionadas por este

critério, sio companhias estatais, o que vem a SEr um

rlemonst~ativo ria p~esença governamental nas ~~eas básicas da

economia, altamente exigentes de capitais, detendo o Estarla

quaSE 50% do pat~im6nio lfquido empresarial. EntrEtanto, f~isa

a ~eferirla pubI icaç~o, o quadro das Estatais é negro: 'apenas

(:inco empresas fica~am entre as 20 de maior prejufzo.

I',' A t '

~~(a:als de se~viços p~blicos E siderurgia sio maioria

a~ companhias que Ent~a~am no ve~melho·. Isto tudo, a despeito

de terem sido as qUE mais crEsceram no ano anterior, só que

em compensaçio, tiveram a pior rentabil idadE, a mEnor

liquiriez e o maior endividamento" (Melhores e Maiores,

o

significado de~$as evid&ncias empfricas sugere quea efici&ncia do sistema produt Ivo estatal

encontra-~e compromet ida pelo desequilfbrio qUE acompanha os dispindios do Estado"

Ainda que nio se tenha por objetivo aprofundar OC' ,~

E~tudo~ acerca tia causa material" para explicar a atual

situaçio com que SE depara a dimensio empresarial do Estado,

t ido como intervencionista e praticamente no

domlnio econômico, 05 indfcios desviam o ponto de vista que

tenta localizá-la na "hipertrofia" estatal" O mal nao é o

mas as formas com que dele se apropriam,

i n t u i n d o '-' ::, E: , como o faz Motta (j,988b:1) CI'.lE: no

a exemplo do ~stado Latino

burocracia p~bl ica veio sendo desenvolvida como um instrumento

para atender aos interesses e ~s necessidades polfticas de

~lasses e grupos polft icos preferenciais""

A questJo do Estado empres~rio, portanto, como um

integraçio capital ista, est~ condicionado pelo

proces~o contInuo de privatizaçâo estatal, cujo panorama foi

que ~itua a lógica contraditória do modelo de desenvolvimento

1:l1'- :::\ ':.~ i I í:': i ,,-o : o PaIs cresceu mas nio se desí:':nvolveu,

e~onomia altamente diversificada, com at ividades de grande

~>ofist icaç:~io; porém, a base econBmica que o sustenta nio tem

\\ COlrn~~;pond ioo ao ()b,jet ivo de eleValr I Ire.ll ist icamentc~1 o padl"~ío

Ao excluir grande parcela da

populaçâo brasileira do prOCESSO econômico formal

soe i edad(~ <lnsE i::~,

detrimento de grupos espec(ficos, o Estado p6e Em risco sua

IEflit imidade ou o leltmotlv de atender o interesse p~blico, E

~ sob ESSE prisma qUE o tEma VEm sendo discut ido na

1.2. A EmprEsa Estatal

Neste t6pico a açio empresarial do Estado rEcebEr~

um enfoquE qUE visa qualificar o modus operandl

Estatal, contraditado pela ambiguidade que a cerca e que torna

c:I i f í c i °I sua conceituaçSo, dEVido ao Estreito relacionamento

que ela mantém com o setor privado da Economia e com o próprio

03 )

~Etor governamental.

o

modo dE analisar estE problema, f i c a mel h () \'0definido se colocado na perspectiva hlst6rlca relacionada com

a introdução nas empresas estatais de pr~ticas decorrentes da

aplicaçio de critirios tipicamente empresariais, surgidos com

os imperativos de modernizaçio, desburocrat izaçâo, ,,~ficiência

E eficácia no aparelho produt ivo do Estado.

As implicaçõEs dEssa catEgoria de análise sâo

mu.itao::;, mas a principal delas é o papel como

facilitadoras do rumo a ser tomado na fundamentaçâo da

abordagem da empresa estatal, numa linha de coer&ncia com a

investigaçio do problema central da monografia, ou seja, a

8. Fato observado por Abranches (1980:14), cuja PErspic~cia

penetra no imago da qUEstio. Segundo e l e · na medida em

que se insere na base produt iva da sociedade, como agente

clil"E:-:-to na PI"odução, a empl"esa ~5t<:ttal vinculaO.O!:;E

objetivamente ~ rede de relaç6es inter-empresariais,

submetendo-se ~ mEsma lógica dE ação qUE a grande Empresa

tarefa de delimita~ o pa~adigma da ~acionalidade emp~esa~ial

~m urna dF55as empvesas.

Po~ out~o lado, o r~conhEeimento da posiçio

privilegiada que as emplresas estatais ocupam na estrutura

produtiva do Pars, exige que SE faça urna incursâo ne panorama

econBmico brasileiro E SE busque uma certa fidel idade com a

chamada mot ivaçâo basicamente inte~vencionista do Estado. A

~onstataçâo dEssa nECEssidadE SE descobre a part ir do momento

em que se explicitam os movimentos de expansio e

auto-~firmaçâo de aparelho estatal, cujo marco pol rt ice-jurídico

desempenhOU um papel de divisor de águas, que Abranches

(\985:58-60) Julga "responsável pela dicotomia existente entrE

f) ~starlo tecnocrát ieo ~ modErno E o Estado burocr~t ico e

defasado".

o

lado dito moderno do Estado, agregado ao setqr~escent~alizado, vem a se~ p~eenchido po~ entidades

paraestatais, constitufdas sob a forma de sociedade de

E~onomia mista - reguladas pela lei das sociedades anBnimas

(~ociedarles por aç5Es), Lei nQ 6.404, de 15.12,76

p~bl iea, com personalidade jurfdica dE

privado, para a exploraç~o de at ividade econômica,

ou dE

dirEito

confo~me

E~tabelece o Decl"eto-Lei nQ 200, de 25.02.67, arts. 40 e 5Q,

re~pectivamente"

F

dE se nota~ qUE a ~ntençio dE lhes darflexibilidade econ8mica, nio lhes ret irou o substrato p~blico.

lsto significa dize~ que elas estio submet idas a um sistema de

~esponsabilidades p~bl icas. No entanto, a figura empresarial

nascida das ent idades criadas e financiadas pelo Estado pa~a

intervir na economia, caracteriza o comportamento aut6nomo p

~xpansionista assumido pelas emp~esas estatais e as dife~encia

fundamentalmente do setol'·

D(·! f':l.t:o,

g~ve~nament:ais de natu~eza econ8mica operando sobre um regime

d e· p I'· o ri 1.1 (; ã o, em CII.1(;: p Cil'" v i a d r::: c em t r· a t ()~" 1:. ã o u t i I i z el dos ()f;;

fato~e~ de produção E o lucro const itui a remuneração da

capacidade empresarial, não poderiam deixar escapar essa dita

l~gica privada. Lógica que ampl ia o poder econBmico do Estado e de sua burocracia.

O problema, Então, prende-se à compat ibi) ização da

forma p~bl ica e da forma privada, SEndo que Esta ~lt ima

no ponto suhstant ivo para o fu.n c i on <llrlen t: o

organização empresarial. Os manuais clássicos dE administração

sio uninimes em defender a liberdade de atuaçio do empres~rio,

a fim de que as empresas possam cumprir seu duplo papel na

v i da ec:onôm i ca, como produtoras de bens e serviços

At Ir avél'';

p oei ~::··_·S(·! c omp Ir (·!E·n d elr p ad ,~ ()E.'!:;

organizacionais adotados pelas empresas estatais t&m a mesma

m:.Ülr iz ideológica I'· ep I'· E~~;(7:n t elcl C)~:; nos

empreendimentos privados, necessários para qUE elas possam

~;l. 1 c a n .; a I'· rndicES dE produt ividade E eficiênc:ia qUE lhE~S

permitam au.fe~ir lu. c ,~ o ~;, c: t: E·" condiçBES dE expandir-se.

AI:!

,r

.3.n C h p.~; (1977:20-2) é um dos autorES qUE fixa operfodo pós-64 como aquele em que o traço fundamental foi a

bu.sca de uma estrutura organizacional e empresarial estável e

F.: f i c i (~n t: e· , montada nos moldes do modelo p~edominante nos

setorES sob controle da grande empresa capital ista moderna. De

li f!'~;;(~n vo I ven d ()

o rnel'c:ado, orientadas para o

bit i ta!:,

«1)

ident ificadas com o alcancE' da

ex~el&ncia operacional , as emprEsas Estatais foram brindadas

~om incentivos governamentais aprop~iad()s ~ 1 ivre iniciat iva,

contrastando com a origem majo~it'ria de seu capital e do

~uposto objeto social que lhes dia uma indissoci~vel dimensâo Palblica.

POI'·Ém, SErá a dimensio histórica vivida pelo Pars

que lhes haverá de garantir um lugar próprio no centro da açio

de vez qUE as empresas nascidas sob o signo do

Fstado, serviria de palco para a encenaçio da alian~a

militar-I:: ... :; t: <:lo d () bUI'OClr,it i co m i ·1 i t <:\1'· , destacando-·se no

madernizaçio e no crescente estrmulo à acumulaçio privada.

Esta será a pedra de toque que demarcar~ a face

assumida pelo novo regime, que em nome da racionalidade

t~cnica, responderá pela ~nfase ao modelo de Exportaç6es como

fator de crescimento e que admite a impo~taçio de capital

como elemento de transferência de poupança

tecnoloq i:;;\, inauqurando uma estrat~gia dE funcionamento que

influenciará grandemente o est ilo de administraçio encontrado

n:.1 ':; empresas estatais. A estrutura da empresa esbltal

ut ilizará uma configurac;io que reune capital intensivo,

9. Vieira (1980:266) identifica o uso de::: pl'"áticas agilizadasm

supostamente compatrveis com o mercado, acionadas atravÉs

de mecanismos decisórios mais rápidOS e menos

burocratizados, sobrEtudo na gestio e remunerac;io de

recursos humano~, nos procedimentos de compra e

investimentos e na forma de interagir com seus clientes

c on ~::.um i (j OI' e'::. d i I' f!'t O~:; de p Ir od I.J. t: ()~:; ou SE·I~ V i ç De.:, •