UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS MÉDICAS

CLARISSA BENTES DE ARAUJO MAGALHÃES

AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA E CAPACIDADE DO EXERCÍCIO COMO FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES PULMONARES NO

POS-OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO

CLARISSA BENTES DE ARAUJO MAGALHÃES

AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA E CAPACIDADE DO EXERCÍCIO COMO FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES PULMONARES NO

POS-OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO

Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Médicas.

Orientador: Prof. Dra. Eanes Delgado Barros Pereira

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará

Biblioteca de Ciências da Saúde

M165a Magalhães, Clarissa Bentes de Araújo.

Avaliação funcional respiratória e capacidade do exercício como fatores de risco para complicações pulmonares no pós- operatório de transplante hepático / Clarissa Bentes de Araújo Magalhães. – 2015.

92 f. : il. color.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Clínica, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Mestrado em Ciências Médicas, Fortaleza, 2015.

Área de Concentração: Medicina Clínica.

Orientação: Profa. Dra. Eanes Delgado Barros Pereira.

1. Transplante de Fígado. 2. Complicações Pós-Operatórias. 3. Testes de Função Respiratória. 4. Teste de Esforço. I. Título.

CLARISSA BENTES DE ARAUJO MAGALHÃES

AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA E CAPACIDADE DO EXERCÍCIO COMO FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES PULMONARES NO

POS-OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO

Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Médicas.

Aprovada em: __/__/__

BANCA EXAMINADORA

______________________________________________________ Prof. Dra. Eanes Delgado Barros Pereira (Orientadora)

Universidade Federal do Ceará-UFC

______________________________________________________ Prof. Dra. Daniela Gardano Bucharles Mont'Alverne

Universidade Federal do Ceará - UFC

______________________________________________________ Prof. Dra. Juliana Maria de Sousa Pinto

Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E quanto mais excelente é escolher o entendimento do que a prata. Provérbios

16:16

...para mim, é impossível existir sem sonho. A vida na sua totalidade me ensinou como grande lição que é impossível assumi-la sem risco.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus pela graça concedida de mais um sonho realizado. Obrigada por ser meu refúgio e fortaleza. Tudo que tenho, tudo o que sou e o que vier a ser vem de Ti.

Aos meus pais Leônidas Magalhães Filho e Helena Lúcia Bentes Magalhães pelo investimento constante na minha educação, pelo apoio nesta etapa da minha vida, por sempre acreditarem e torcerem pela concretização dos meus sonhos. Mãe, eterna torcedora das minhas conquistas, o meu mais profundo amor e gratidão pela entrega desmedida ao longo da minha vida, por ter vivido comigo todos os meus sonhos e lutado incansavelmente para que eu pudesse realizá-los. Essa vitória é sua!

Ao meu querido irmão Leônidas Magalhães Neto, eterno torcedor das minhas conquistas, sempre presente e me apoiando em todos os momentos da minha vida.

À minha mestre e estimada orientadora Dra. Eanes Delgado Barros Pereira, a pessoa que acreditou no meu potencial, que me permitiu realizar esta tão sonhada etapa da minha vida, por se mostrar sempre acessível e por sua inquestionável e admirável sapiência, que me serve de inspiração e modelo, o meu carinho, agradecimento e respeito.

A ex-coordenadora e atual coordenador do curso de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Dra Geanne Matos de Andrade e Dr. Pedro Felipe Carvalhedo de Bruin, o meu agradecimento pelo apoio e a oportunidade de fazer parte de um programa de Pós-Graduação tão respeitado.

Aos eternos mestres, que muito contribuíram para minha formação acadêmica, científica e profissional, o meu respeito: Andrea da Nóbrega Cirino Nogueira, Milena Sampaio Magalhães, Daniela Gardano Bucharles Mont’Alverne e Ricardo Coelho Reis.

Aos queridos amigos Ingrid Correia Nogueira, Raquel Pinto Sales, Renata dos Santos Vasconcelos, Liégina Silveira Marinho por compartilhar das minhas vitórias, tristezas e ansiedades ajudando e cooperando em todas as etapas desse sonho. Por sermos uma verdadeira equipe, por termos lutado e vencido juntos e porque nossa união nos faz pessoas melhores. O apoio de vocês foi fundamental, muito obrigada!

A amiga Raimunda Hermelinda Maia Macena, a quem eu considero como minha “mãe científica” que não apenas me incentiva e acredita no meu potencial mas também pelo caráter e sensibilidade que mostraram ser frutos de um grande coração. O meu carinho, agradecimento e admiração nunca serão suficientes para retribuir por toda a amizade oferecida a mim. Exemplo pra minha vida!

As secretárias do departamento de Ciências Médicas, Ivone Mary Fontenele de Souza e Rita de Cássia de Almeida Antunes pela atenção, carinho e disponibilidade de sempre para com todos os discentes desse programa.

Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro a esta pesquisa.

A Maria da Paz, Regina e Maria José, que fazem parte do serviço de pneumologia do Hospital Universitário Walter Cantídio pelo companheirismo e incentivo, a minha amizade e gratidão.

Agradeço a todos os profissionais envolvidos com o transplante hepático do HUWC, particularmente aqueles que diretamente contribuíram para o meu trabalho e me ajudaram com empenho e dedicação. Agradecimento especial à enfermeira Clebia Azevedo, Maria José Flor e Leda.

RESUMO

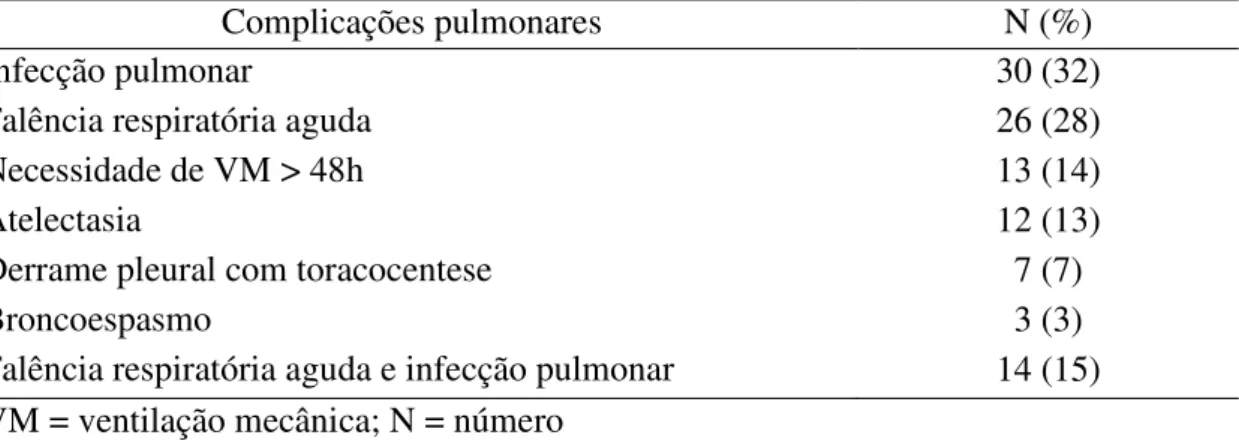

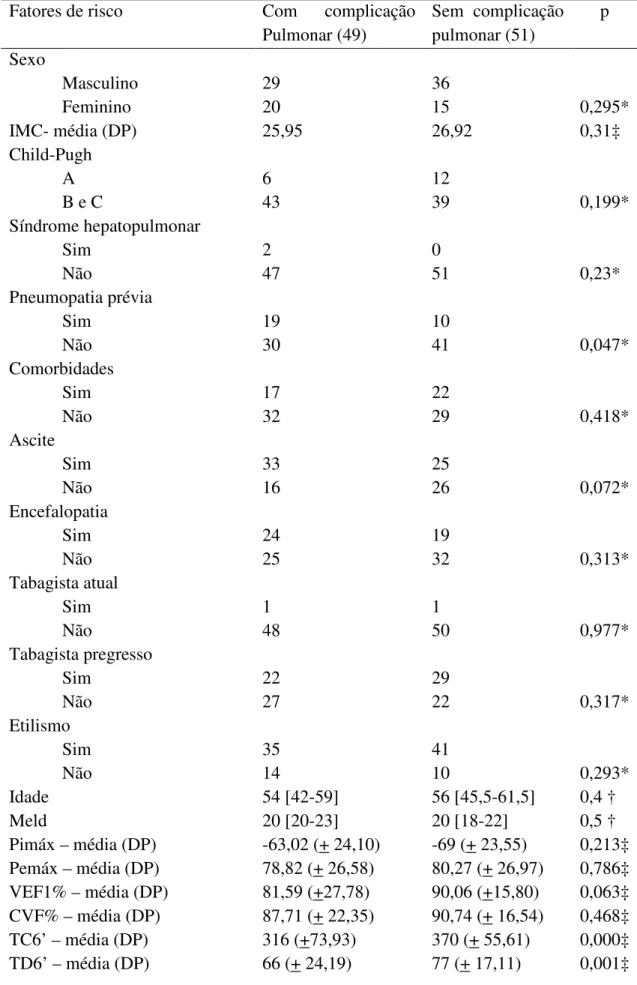

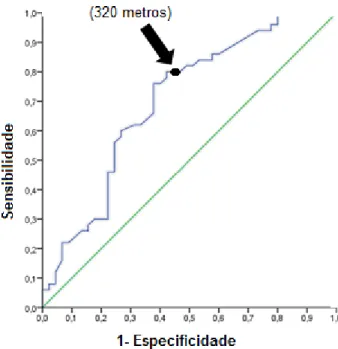

Contextualização: O transplante hepático (TxH) é a atual terapia padrão para pacientes com insuficiência hepática irreversível aguda ou crônica. As complicações pulmonares no pós-operatório (CPP) são uma importante causa de morbidade e mortalidade no TxH. Objetivo: Avaliar a função respiratória e capacidade do exercício como fatores de risco independentes para complicações pulmonares no pós-operatório de transplante hepático. Métodos: Estudo de coorte prospectivo realizado no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) no período de dezembro de 2012 a janeiro de 2015 com pacientes candidatos ao transplante de fígado com uma amostra de 100 pacientes. Foram incluídos na pesquisa pacientes com idade entre 18 a 70 anos que não apresentavam encefalopatia hepática, dificuldades de locomoção nem limitações ortopédicas. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação pré-operatória constando de avaliação clínica, exame físico e exames complementares [espirometria, força muscular inspiratória (PImáx) e expiratória (PEmáx) pela manovacuometria, teste da caminhada de 6 minutos (TC6’) e teste do degrau (TD6’)]. No operatório (PO) foram vistos os dados intra-operatórios e dados pós-operatórios como as complicações pulmonares. Além disso, o volume expiratório forçado no 1 segundo – VEF1) e manovacuometria foram analisadas no 1º, 3º, 5º PO e 1 mês após a cirurgia. A capacidade do exercício foi avaliada somente no 1º mês de PO. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do HUWC. Resultados: Entre os 100 doentes estudados, 65% eram do sexo masculino, a mediana de idade foi de 54,5 anos e maior prevalência para hepatite viral (56%) como causa para transplante hepático. A incidência de CPP foi de 49%. A taxa das complicações pulmonares mais frequentes foram: infecção pulmonar (32%), seguida de falência respiratória aguda (28%), necessidade de ventilação mecânica por mais de 48horas (14%), atelectasia (13%), derrame pleural com necessidade de toracocentese (7%) e broncoespasmo (3%). Os fatores de risco independentes para o desenvolvimento de CPP foram tempo de isquemia fria maior que cinco horas, TC6’ menor que 320 m e TD6’ menor que 60 degraus. Quanto a função pulmonar, no 1º, 3º , 5º PO houve queda de 64%, 56% e 48% no VEF1, 56%,44% e 33% na PImáx e 55%, 46% e 38% na PEmáx (p =0,001). Com 1 mês de PO todos os valores das variáveis analisadas apresentaram-se semelhantes ao valor de pré-operatório. Os valores do TC6’ e o TD6’ apresentaram melhores valores em relação ao pré-operatório 348m para 367m e 71 para 79 degraus, respectivamente. Dos 49 pacientes que apresentaram CPP, 20 foram a óbito. Conclusão: Este estudo pode ser uma ferramenta útil para centros de transplante que permite avaliar objetivamente a capacidade de exercício através do TC6’ e TD6’e identificar os candidatos com maior risco de desenvolver complicações pulmonares. Existe uma queda na performance pulmonar no pós-operatório com recuperação 1 mês após a cirurgia.

ABSTRACT

Background: Liver transplantation (LT) is the current standard therapy for patients with irreversible liver failure, both acute or chronic. Pulmonary complications postoperatively (CPP) are an important cause of disease in liver transplant recipients and contribute substantially to mortality. Objective: To evaluate the respiratory functional evaluation and exercise capacity as independent risk factors for pulmonary complications after liver transplantation. Methods: Prospective cohort study undertaken at the Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) from December 2012 to January 2015 with patients who are candidates for liver transplantation in the HUWC a total sample of 100 patients. The study included patients aged 18 to 70 years without hepatic encephalopathy, walking difficulties, orthopedic impairments. The patients were submitted to a preoperative evaluation consisting of clinical assessment, physical examination and laboratory tests (spirometry, maximal inspiratory pressure (MIP) and expiratory (MEP) for the manometer, 6-minute walk test (6MWT) and 6- minute step test (6MST')). In the post-operative, intra-operative data and post-intra-operative data such as pulmonary complications were studied. In addition, lung function (forced expiratory volume in 1 second –FEV1) and manometer were analyzed on the 1st, 3rd and 5th post-operative days. One month after surgery, patients were evaluated for respiratory functional capacity and exercise capacity. The Research Ethics Committee of HUWC approved the study. Results: Among the 100 patients studied, 65% were male, the median age was 54.5 years and a higher prevalence for viral hepatitis (56%) as a cause for liver transplantation. The incidence of CPP was 49%. The rate of the most frequent pulmonary complications were pulmonary infection (32%), followed by acute respiratory failure (28%), the need for mechanical ventilation for more than 48 hours (14%), atelectasis (13%), pleural effusion requiring thoracentesis (7%) and bronchospasm (3%). The independent risk factors for the development of CPP were cold ischemia time greater than five hours, 6MWT less than 320 m and 6MST less than 60 steps. The pulmonary function, in the first, third and fifth post-operative days showed a decrease of 64%, 56% and 48% in FEV1, 56%, 44% and 33% in MIP and 55%, 46% and 38% in MEP (p = 0.001). With thirty days post-operatively all values of the variables were similar to the value of preoperative, showing a linear growth. The values of the 6MWT and the 6MST showed better results compared to preoperative 348 m to 367 m and 71 to 79 steps respectively. Of the 49 patients with CPP, 20 died. Conclusion: This study can be a useful tool for transplant centers allowing to evaluate objectively exercise capacity through the 6MWT and 6MST and identify candidates with a higher risk of developing pulmonary complications. There is a decrease in lung performance in the postoperative period with a recover 1 month after surgery.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: Método Piggyback de transplante de fígado... 22

FIGURA 2: Circuito do Manovacuômetro digital MVD 300 da Globalmed®, para mensurações da pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima... 27

FIGURA 3: Teste de caminhada de seis minutos... 30

FIGURA 4: Teste do degrau de seis minutos... 32

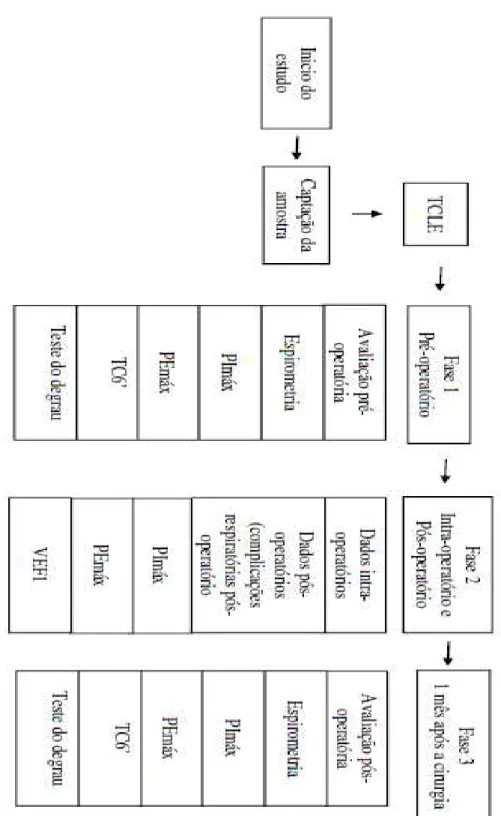

FIGURA 5: Algoritmo do protocolo do estudo... 36

FIGURA 6: Organograma de seleção dos doentes avaliados no ambulatório de fígado do HUWC, candidatos ao transplante hepático... 45

FIGURA 7: Curva ROC do teste de caminhada de seis minutos com sensibilidade de 80% e especificidade de 58% para a identificação de pacientes com risco de complicações respiratórias pós-operatórias... 51

FIGURA 8: Curva ROC do teste do degrau de seis minutos com sensibilidade de 84% e especificidade de 54% para a identificação de pacientes com risco de complicações respiratórias pós-operatórias... 51

FIGURA 9: Curva ROC do tempo de isquemia fria com sensibilidade de 62% e especificidade de 54% para a identificação de pacientes com risco de complicações respiratórias pós-operatórias... 52

FIGURA 10: Evolução da função pulmonar (%VEF1) dos pacientes submetidos ao transplante hepático... 54

FIGURA 12: Evolução da força muscular expiratória dos pacientes submetidos ao transplante de fígado no pré-operatório,

primeiro, terceiro, quinto dia de pós-operatório e um mês após o transplante hepático... 56 FIGURA 13: Comparação da distância percorrida durante o teste de

caminhada de seis minutos antes e após 30 dias do transplante

hepático... 57 FIGURA 14: Comparação do número de degraus durante o teste do degrau de

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1: Classificação de risco da American Society of Anesthesiologists (ASA)... 38 QUADRO 2: Critérios para o diagnóstico de complicação pulmonar

LISTA DE TABELAS

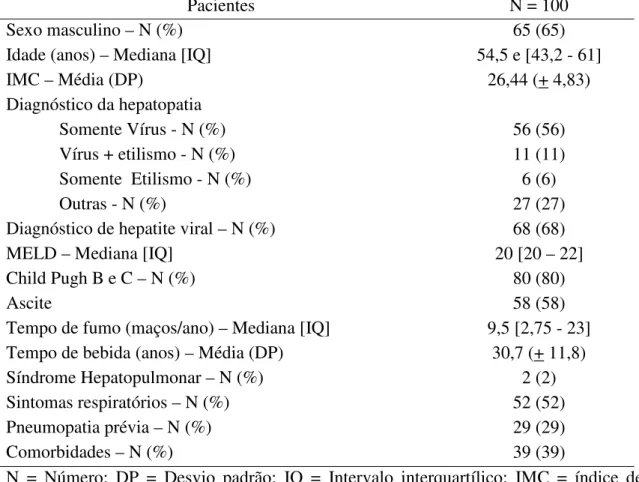

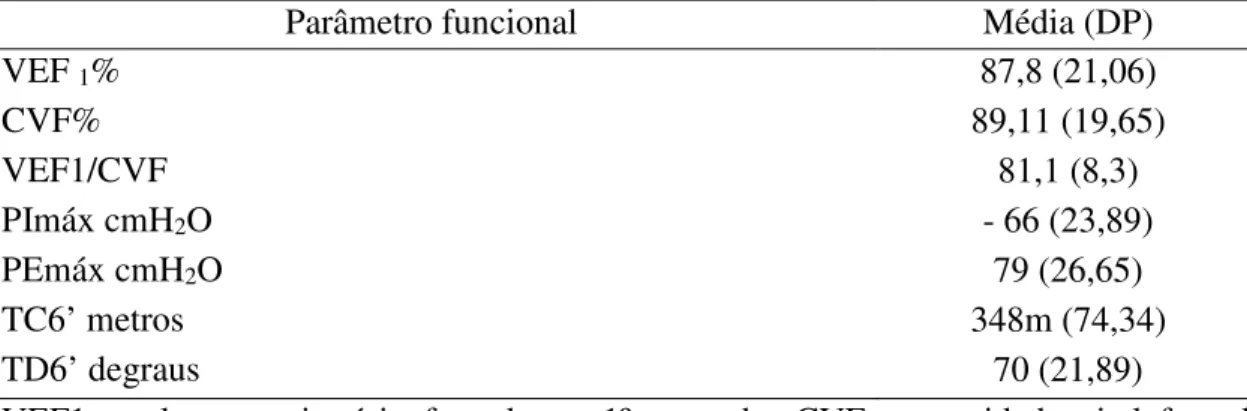

TABELA 1: Características demográficas e clínicas dos cem pacientes submetidos ao transplante hepático... 46 TABELA 2: Média e desvio padrão dos parâmetros funcionais respiratórios

e capacidade do exercício obtidos no período pré-operatório de pacientes submetidos ao transplante hepático... 47 TABELA 3: Distribuição das 91 complicações pulmonares desenvolvidas

pelos 49 doentes entre os 100 pacientes submetidos ao

transplante hepático... 48 TABELA 4: Fatores de risco para complicações pulmonares após o

transplante de fígado... 49 TABELA 5: Resultado da análise de regressão logística para avaliar os

fatores de risco para o desenvolvimento de complicações pulmonares no pós-operatório de pacientes submetidos ao

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ABTO Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos ASA American Society of Anesthesiologists

ATP Adenosina trifosfato ATS American Thoracic Society

CPP Complicação pulmonar no pós-operatório CPT Capacidade pulmonar total

CTP Child-Turcotte Pugh CVF Capacidade vital forçada

DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica f Frequência respiratória

FC Frequência cardíaca

HUWC Hospital Universitário Walter Cantídio IMC índice de massa corporal

INR Índice internacional normatizado MELD Model for End-Stage Liver Disease MMII Membros inferiores

PA Pressão arterial

PCr Fosfocreatina

PImáx Pressão inspiratória máxima PEmáx Pressão expiratória máxima

SDRA Síndrome do desconforto respiratório aguda SpO2 Saturação periférica de oxigênio

TC6’ Teste de caminhada de seis minutos TD6’ Teste do degraus de seis minutos

TD Teste do degrau

TxH Transplante hepático

UTI Unidade de terapia intensiva

VEF1 volume expiratório forçado no primeiro segundo VHC Hepatite por vírus C

VM Ventilação mecânica

VO2 Consumo de oxigênio

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO... 16

1.1 Referencial teórico... 1.1.1 Doença hepática... 1.1.2 Critérios de Gravidade... 1.1.3 Transplante hepático... 1.1.4 Epidemiologia... 1.1.5 Complicações pulmonares ... 1.1.6 Função pulmonar ... 1.1.6.1 Espirometria ... 1.1.6.2 Pressões respiratórias máximas ... 1.1.7 Teste de capacidade do exercício... 1.1.7.1 Teste de caminhada de seis minutos ... 1.1.7.2 Teste do degrau ... 1.2 Justificativa... 1.3 Pergunta de partida ... 1.4 Hipóteses ... 2OBJETIVOS... 17 17 19 20 23 24 25 25 26 28 29 31 33 33 33 34 2.1 Objetivo Geral... 34

2.2 Objetivos Específicos... 34

3 METODOLOGIA... 35

3.1 Tipo, local e período de estudo... 35

3.2 População e amostra ... 35

3.3 Critérios de inclusão... 35

3.4 Critérios de exclusão... 35

3.5. Delineamento do estudo ... 35

3.6 Avaliação pré-operatória ... 37

3.7 Avaliação transoperatória ... 41

3.8 Avaliação pós-operatória ... 41

3.9 Procedimento para coleta de dados ... 42

3.10 Preceitos Éticos... 43

4 RESULTADOS... 4.1 Análise das variáveis pré-transplante... 4.2 Análise das variáveis intra-operatórias ... 4.3 Análise da incidência de complicações pulmonares no pós-operatório e mortalidade ... 4.4 Análise das variáveis da função pulmonar no pós-operatório ... 4.5 Análise das variáveis da capacidade funcional no pós-operatório ...

45 45 47 48 53 56 5 DISCUSSÃO... 6 CONCLUSÃO... REFERÊNCIAS... APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido... APÊNDICE B - Ficha fisioterápica de avaliação clínica – pré-operatória ... APENDICE C – Ficha de alterações e complicações pós-cirúrgicas (dados

intra-operatórios e pós-intra-operatórios) ... ANEXO A – Ficha do teste de caminhada de seis minutos e teste do degrau... ANEXO B – Escala de Borg ...……… ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa ...

58 68 69 81 84

1 INTRODUÇÃO

O transplante de órgãos sólidos constitui-se um dos mais significativos avanços da medicina. O transplante renal em particular é o pioneiro e precursor de outros transplantes e no Brasil teve início na década de 60, quando houve em 1964 o primeiro transplante de rim, no Rio de Janeiro (MOTA et al., 2009). Pela primeira vez, a possibilidade da substituição de um órgão insuficiente permitiu alterar a história natural das doenças, oferecendo, efetivamente, uma perspectiva de sobrevida longa e de boa qualidade (CARVALHO et al., 2008).

Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), o Ceará tem destaque no país em relação aos transplantes de fígado, sendo atualmente uma referência nas regiões Norte e Nordeste para este tipo de cirurgia. O primeiro transplante de fígado com sucesso foi realizado, no Brasil, na década de 80. A história do transplante de fígado no Ceará teve início em maio de 2002 e atualmente já foram computados mais de 1140 transplantes no estado (ABTO, 2015). Em 2011, de acordo com a ABTO, o Ceará foi o segundo maior centro de transplante de fígado do país, tendo realizado 126 transplantes fazendo com que o estado do Ceará tivesse 18 transplantes de fígado por milhão de habitantes. No ano de 2015, foram realizados no Hospital Universitário Walter Cantídio 150 transplantes hepáticos. Estes números têm demonstrado o aumento constante da demanda por este tipo de cirurgia no estado, bem como, a complexidade dos pacientes que é cada vez maior (BORGES et al., 2010).

O transplante hepático (TxH) é a atual terapia padrão para pacientes com insuficiência hepática irreversível aguda ou crônica e para determinados distúrbios metabólicos (MOTA et al., 2009). Os principais objetivos do transplante são melhorar a sobrevida do paciente, o estado funcional e a qualidade de vida (GALLEGOS-OROZCO; VARGAS, 2009).

DOYLE, 1999; LEITÃO et al., 2003; MOHAMED et al., 2002; RATCLIFFE et al., 2002).

Estudos sugerem que o transplante hepático representa um grande avanço tera-pêutico às hepatopatias crônicas proporcionando maior sobrevida e significativa melhora da qualidade de vida para pacientes que possuem doença hepática em estágio terminal (AADAHL et al., 2002; CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002; RATCLIFFE et al., 2002, STEPHENSON et al., 2001, CARVALHO et al., 2008).

As complicações pulmonares são uma importante causa de doença em receptores de transplante de fígado e contribuem substancialmente para morbidade e mortalidade (NAGAI et al., 2009, HONG et al., 2006). Estudos apontam uma alta incidência (64% - 84%) dessas complicações após o transplante hepático (PIRAT et al., 2004; ARAZ et al., 2004; GOLFIERI et al., 2000).

O derrame pleural e atelectasia são as complicações pulmonares mais comuns após o transplante de fígado. O derrame pleural geralmente é localizado no lado direito e regride ao longo do tempo de pós-operatório. Os fatores que contribuem para a atelectasia são uso de sedativos, concentrações altas de O2 durante a cirurgia, ascite que

causa elevação do diafragma dificultando a mecânica respiratória e gera uma padrão respiratório superficial. Manipulação cirúrgica, hipoalbuminemia, tempo de cirurgia, intensidade e duração do imunossupressor, entrada de fluidos intra-operatórios, respiração superficial devido à ampla incisão cirúrgica e dor pós-operatória são as principais causas das complicações respiratórias (BOZBAS et al., 2008).

O diagnóstico precoce do tipo de complicação (não-infecciosa ou infecciosa) constitui o principal fator prognóstico em pacientes imunodeprimidos (GOLFIERI et al., 2000). O controle das complicações no pós-operatório do transplante de fígado é crucial para sobrevivência e recuperação bem-sucedida dos pacientes submetidos a tal procedimento (LI et al., 2010).

1.1 Referencial Teórico

1.1.1 Doenças hepáticas

perda da massa e da função muscular, alterações respiratórias e demais sintomas relacionados com a hepatopatia levando a diversas manifestações sistêmicas da insuficiência hepática (AADAHL et al., 2002).

A hepatite por vírus C e a doença hepática alcoólica são as indicações mais comuns de transplante de fígado. Essas doenças vão agredir progressivamente o fígado, o que causa inflamação e consequentemente leva a cirrose hepática que caracteriza-se pela substituição difusa da estrutura hepática normal por nódulos de estrutura anormal circundados por fibrose. É o estágio final comum de uma série de processos patológicos hepáticos de diversas causas, tais como, o etilismo, as hepatites crônicas virais e autoimunes, além daquelas de ordem metabólica, vascular ou biliar (LIDA et al., 2005; GALANT, 2011; PEREIRA et al., 2011).

A história natural dos pacientes com cirrose hepática é frequentemente complicada pelo acúmulo de líquidos extravasculares, hemorragia digestiva, alterações na função renal, infecções, distúrbios da coagulação e um largo espectro de alterações neuropsiquiátricas. Aproximadamente 50 a 60% dos pacientes com cirrose hepática desenvolvem ascite, por dificuldade de manipulação renal do sódio e da água, gerando um prognóstico reservado aos pacientes e levando a uma sobrevida de 50% em dois anos (MUTOH et al., 1991). A desnutrição proteico-calórica tem sido descrita como uma condição presente em todos os pacientes com cirrose hepática e que tem como característica a depleção dos estoques de gordura e/ou massa muscular, fato ocasionado por uma reduzida ingestão de carboidratos e gorduras. Além disso, a redução da síntese de glicogênio hepático e muscular leva a uma menor oxidação de glicose, que por sua vez aumenta a utilização da gordura como principal substrato energético (FIGUEIREDO; PERZ; KONDO, 2005).

A síntese proteica deficiente e a redução do fornecimento de substratos energéticos, levam a um estado de caquexia muito frequente nesses pacientes, que geralmente é suficiente para ocasionar uma importante inatividade física com perda da massa muscular e óssea (LE CORNU et al., 2000; LAUTZ et al., 1992; FERREIRA et al., 2013).

relacionadas com as alterações hepáticas e vasculares decorrentes da hipertensão portal (VAN DEN BERG-EMONS et al., 2006).

A cirrose leva um desarranjo estrutural na microcirculação pulmonar com o surgimento da síndrome hepatopulmonar, cujo principal marcador é a vasodilatação intrapulmonar e a principal anormalidade anatômica presente é a dilatação capilar e pré-capilar pulmonar, local de trocas gasosas (SCHRAUFNAGEL; KAY, 1996).

Etilismo e hepatite por vírus C (VHC) são as causas mais comuns de cirrose no mundo ocidental, enquanto que hepatite por vírus B prevalece em muitas partes da Ásia e África, o que corresponde a 40% do total de candidatos adultos que aguardam pelo TxH (BRAUNWALD et al., 2006). A cirrose é responsável por aproximadamente 1,1% das mortes no mundo. Em 2001, foi considerada a 14ª causa de morte no mundo e, acredita-se que até 2020, alcançará a 12ª posição, entre as causas de óbito (RODRIGUE; HANTO; CURRY, 2011).

O prognóstico da cirrose depende da etiologia, da gravidade da hepatopatia, da presença de doenças associadas e outras complicações, sendo esta enfermidade a principal indicação do transplante hepático (70% - 90% das indicações) (GALLANT, 2011; CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002).

1.1.2 Critérios de gravidade

Os pacientes com hepatopatia crônica desenvolvem no percurso da sua doença, independentemente da etiologia, uma evolução progressiva de piora. O prognóstico da hepatopatia crônica depende da etiologia, da gravidade da doença, da presença de doenças associadas e outras complicações. Várias pesquisas têm sido feitas com o intuito de encontrar o melhor instrumento, não invasivo e de fácil utilização, para avaliar o grau de comprometimento hepático, bem como o prognóstico dos pacientes (DURAND; VALLA, 2005). Dentre os mais utilizados estão os escores Child-Turcotte-Pugh (CTP) e Model for End-Stage Liver Disease (MELD), que se correlacionam, de maneira linear, com os desfechos de morbimortalidade da doença (HUO et al., 2005; HONG et al., 2011).

Dez anos depois, Pugh e Murray-Lyon descreveram os resultados da transecção esofágica para controle de hemorragia como ponte para descompressão portal. Pugh acrescentou o tempo de protrombina ao escore e adicionou valores numéricos, entretanto, eliminou o estado nutricional. Então, os parâmetros considerados na classificação de Child-Pugh foram: bilirrubina, albumina, tempo de protrombina, ascite e grau de encefalopatia. Os elementos clínicos e laboratoriais utilizados pelo escore de Child-Turcotte-Pugh avaliam as funções primárias do fígado. Atribui-se para cada variável valores de um a três pontos, variando de 5 a 15 pontos, classificando os pacientes em três classes (A, B ou C). A classe A apresenta um escore de 5 a 6, escores de 7 a 9 indicam classe B e valores de 10 a 15 classe C. Quanto maior a pontuação pior o estado clínico do indivíduo, e o estado de “descompensação” clínica que indica cirrose hepática deve ser maior ou igual a 7 (classe B) (PEREIRA et al., 2011; BARBOSA et al., 2010; BRASIL, 2011).

Recentemente, outra classificação está sendo utilizada no Brasil com a finalidade de avaliar a gravidade da doença e como critério de alocação de órgãos. A gravidade dos receptores para transplante de fígado é avaliada numericamente por um índice denominado Model for End-stage Liver Disease (MELD), que mensura o risco de mortalidade das doenças hepáticas graves de diferentes etiologias e serve para graduar a severidade da doença. O escore MELD resulta num valor numérico obtido através de uma fórmula logarítmica na qual são inseridos valores de bilirrubina sérica, o valor do índice internacional normalizado (INR) e creatinina sérica. O índice de pontuação varia de 1 a 40, sendo que valores mais altos correspondem a maior gravidade (MASSAROLLO et al., 2003). É utilizado, atualmente, como um dos preditores de mortalidade em pacientes cirróticos, particularmente, nos três primeiros meses, além de ser um marcador de prioridade para pacientes em lista de transplante hepático (XIOL et al., 2009). A partir deste escore, a lista de espera para o transplante de fígado deixou de ser cronológica para ser de acordo com a gravidade dos pacientes (CARVALHO et al., 2008).

1.1.3 Transplante hepático

procedimento devido ao aperfeiçoamento da técnica operatória, maior precisão das indicações e, principalmente, devido a uma melhor compreensão dos mecanismos imunológicos presentes no fenômeno da rejeição. No entanto, sem adequada terapia imunossupressora os resultados do procedimento eram desanimadores e apresentavam baixos índices de sobrevivência (20% em dois anos). O transplante de órgão sólido só se tornou viável com o desenvolvimento de drogas imunossupressores capaz de inibir a resposta do receptor contra o enxerto. O uso da ciclosporina, na década de 80, possibilitou o aumento na sobrevida desses pacientes (CALNE; WILLIAM, 1968; CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002).

Pela primeira vez, a possibilidade da substituição do fígado insuficiente permitiu alterar a história natural dessas doenças, oferecendo, efetivamente, uma perspectiva de sobrevida longa e de boa qualidade (CARVALHO et al., 2008).

No Brasil, o primeiro transplante de fígado com sucesso, foi realizado em 1985, pela equipe do professor Silvano Raia, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. No nordeste do Brasil, o estado de Pernambuco foi o pioneiro na realização deste procedimento. No Ceará, o primeiro transplante hepático foi realizado em 2002, pela equipe coordenada pelo Dr. José Huygens Parente Garcia, no Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará (CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002; GARCIA et al., 2005).

O TxH é uma alternativa de tratamento indicada para doença hepática nos casos terminais, cuja expectativa de vida é inferior a 20% ao final de 12 meses, se não forem transplantados e naqueles cuja progressão da doença hepática se não transplantados, resulte em mortalidade que exceda aquela decorrente do próprio transplante (CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002). Nestes pacientes, a expectativa de vida baseada na história natural da doença é menor que 90% em um ano (LUCEY et al., 1997). Os critérios mínimos para indicação do TxH são baseados na classificação de Child-Turcotte-Pugh (CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002).

A indicação do transplante hepático tem por objetivo prolongar a vida do paciente proporcionando satisfatória qualidade de vida e recuperação da capacidade de trabalho (CASTRO-E-SILVA JR et al., 2002). Por isso, o transplante hepático é hoje aceito como terapêutica viável para melhorar a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes críticos (NOGARA et al., 2006).

doente com a veia cava retrohepática o que implica na utilização da circulação extracorpórea (CEC). Durante este procedimento a veia cava inferior é interrompida em sua porção suprahepática. A segunda técnica não utiliza a CEC, o que difere da primeira, mesmo ressecando a veia cava em conjunto com o fígado. A terceira técnica, conhecida como Piggyback, consiste na remoção do fígado doente preservando a veia cava retrohepática e evita a interrupção do fluxo da veia cava inferior (FONSECA-NETO, 2011). (FIGURA 1)

Figura 1 - Método Piggyback de transplante de fígado.

O tempo de isquemia fria (TIF) é iniciado na cirurgia de captação no momento em que a aorta é ocluída e o fígado é perfundido com solução de preservação, até o momento em que o enxerto é retirado do acondicionamento hipotérmico e colocado sobre o campo cirúrgico do receptor. O tempo de isquemia quente compreende o final do TIF até a reperfusão portal do enxerto do receptor (CAMERON et al., 2006).

1.1.4 Epidemiologia

O transplante de fígado representa um grande avanço terapêutico às doenças hepáticas crônicas, pois, anteriormente, era possível apenas tratar as complicações, sendo que, atingida uma determinada fase, a doença evoluía para o óbito (CARVALHO et al., 2008).

Em muitos centros, a cirrose foi causa de 50% dos transplantes realizados. A sobrevida em transplantados com cirrose chega a 85,9% em um ano, sendo de 68% a expectativa em não transplantados (LONDOÑO et al., 2007).

O número anual de transplantes hepáticos realizados nos Estados Unidos e na Europa é cerca de 5.000 e 4.000, respectivamente (PRUTHI et al., 2001). Na Europa as taxas de sobrevida de pacientes adultos, um e cinco anos após o transplante hepático são 81% e 62% e, nos Estados Unidos 86,9% e 73,4%, respectivamente. Não há informações consolidadas para todo o Brasil, sobre a sobrevivência de enxertos e de pacientes após o transplante hepático (BRANDÃO, 2007).

No Brasil, o número de doações de órgãos vem crescendo continuamente e significativamente por quase duas décadas. Houve um incremento expressivo de 261% nos últimos seis anos. No período de 1995 a 2000, houve um aumento de 133 para 480 transplantes (COELHO et al., 2003). No ano de 2009 ocorreram 1.658 transplantes de doadores falecidos (8,7 por milhão de pessoas), o que representou crescimento na doação de 26%, devido principalmente ao aumento na taxa de efetivação de doação, que passou de 22% para 25,5%. Concomitante houve aumento de 8% na notificação (RAMOS; COELHO, 2010).

De acordo com dados da ABTO (2015), 16.186 transplantes de fígado foram realizados no Brasil de 2003 a 2012 (ABTO, 2015), e ainda existem 7.005 pacientes na lista de espera de transplante de fígado (BOIN IDE et al., 2008).

campanhas de doação de órgãos realizadas pelas sociedades médicas e à melhor conscientização da população (RAMOS; COELHO, 2010).

1.1.5 Complicações pulmonares

Desde o primeiro transplante de fígado bem sucedido, tem ocorrido um progresso impressionante em técnicas cirúrgicas, abordagens minimamente invasivas, opções de tratamento com imunossupresor, tratamento antimicrobiano, e terapia intensiva pós-operatória (HONG et al., 2006; FELTRACCO et al., 2013). Em contrapartida, complicações pulmonares no pós-operatório de transplante continuam a ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade (HONG et al., 2006).

Conceitualmente, complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) são definidas como anormalidades pulmonares que ocorrem no período pós-operatório, que produzem doença identificável ou disfunções que são clinicamente significativas e afetam de uma maneira desfavorável o curso clínico. Estima-se que complicações pulmonares são responsáveis por 24% dos óbitos que ocorrem no período de seis dias após a cirurgia sob anestesia geral (BIANCHI et al., 2006).

Os pacientes submetidos ao transplante hepático podem desenvolver complicações pulmonares devido a alterações pré-existentes na função de diafragma, derrame pleural e atelectasia relacionadas com ascite, transfusões de sangue, imunossupressão e doença pulmonar associado com a doença hepática. Outros fatores poderiam determinar a incidência e a gravidade da pneumonia no pós-operatório de transplante hepático: as condições clínicas do paciente pré-transplante, a qualidade técnica da cirurgia de transplante, do tipo, intensidade e duração da terapia com imunossupressor e exposição epidemiológica a agentes ambientais (GOLFIERI et al., 2000).

As complicações no pós-operatório imediato, tais como, atelectasia, derrame pleural e edema pulmonar, são as mais frequentes anormalidades e geralmente cursam com auto-resolução, mas complicações do tipo infecciosas, são muito mais grave e são responsáveis por uma significativa parte da mortalidade. O diagnóstico precoce do tipo de complicação constitui principais fatores prognósticos em pacientes imunodeprimidos (GOLFIERI et al., 2000).

taxas de mortalidade, apesar de opções avançadas de diagnóstico e tratamento. No estudo de Aydin et al. (2015), a taxa de mortalidade de pacientes com derrame pleural e atelectasia foi de 35,7% e 34,6%, respectivamente. Entre aqueles com pneumonia e insuficiência respiratória aguda, as taxas de mortalidade foram 43,75% e 50%, respectivamente (AYDIN et al., 2015).

O controle das complicações no pós-operatório do transplante de fígado é crucial para sobrevivência e recuperação bem-sucedida dos pacientes submetidos a tal procedimento (LI et al., 2010).

1.1.6 Função pulmonar

1.1.6.1 Espirometria

As doenças hepáticas podem ocasionar uma série de alterações, tais como, hepatomegalia, ascite, atelectasia e derrame pleural que interferem com a função pulmonar. Ascite tensa provoca aumento do volume e das pressões abdominais, que eleva e limita os movimentos do diafragma, diminui a expansibilidade pulmonar, com consequente hipoventilação, prejudicando as trocas gasosas e favorecendo o surgimento da dispneia (AGUSTI et al., 1990, NITRINI; STIRBULOV; ROLIM, 2004; VIEGAS et al., 2009).

Em virtude dessas complicações, os pacientes podem apresentar uma complacência pulmonar reduzida, evidenciando um padrão ventilatório restritivo, acompanhada de uma redução significante da capacidade vital (DOYLE, 1999; LEITAO et al., 2003), volume corrente, volume expiratório forçado no 1 segundo (VEF1) que podem ser observadas pelo exame de espirometria (BARCELOS et al., 2008).

A espirometria é um exame que auxilia na prevenção, permite o diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios, além de permitir acompanhar a evolução de patologias pulmonares primárias ou secundárias e avaliar o risco pré-operatório (SBPT, 1996).

Resumidamente, pode-se obter uma espirometria com uma manobra muito simples: inspira-se profundamente até a capacidade pulmonar total e, em uma expiração rápida sopra-se todo o volume de ar contido nos pulmões até o maior tempo possível (geralmente, não menos que seis segundos). Com essa manobra, obtêm-se os diversos parâmetros cujo principais são a capacidade vital forçada (CVF) e VEF1. A CVF é o volume máximo de ar eliminado após uma inspiração máxima e o VEF1 é a quantidade de ar eliminado no primeiro segundo da manobra expiratória forçada. Seguindo as Diretrizes para Testes de Função Pulmonar, descrita pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o exame é realizado de maneira a obter-se três manobras aceitáveis, sendo duas delas reprodutíveis (SBPT, 2002).

1.1.6.2 Pressões respiratórias máximas

Os músculos desempenham suas funções por meio da produção de movimento ou força. No sistema respiratório, o efeito do encurtamento muscular pode ser avaliado por alterações de volume ou pelo deslocamento da caixa torácica. Já a força é estimada habitualmente por meio das pressões estáticas e dinâmicas envolvidas na mecânica respiratória. Assim, as pressões respiratórias devem ser entendidas como um índice de desempenho muscular ao invés de uma medida direta de contratilidade (ATS, 2002).

A Pressão inspiratória máxima (PImáx) é a maior pressão subatmosférica que pode ser gerada durante uma inspiração contra uma via aérea ocluída. A Pressão expiratória máxima (PEmáx) corresponde à pressão desenvolvida durante uma expiração com esforço máximo contra uma via aérea ocluída. A medida dessas pressões estáticas é utilizada classicamente para avaliar a força da musculatura respiratória (MACHADO, 2007). A PImáx é uma medida da força muscular inspiratória (diafragma), ao passo que a PEmáx mede a força dos músculos expiratórios (abdominais e intercostais) (GALANT, 2011).

uma medida quantitativa da função e da força dos músculos respiratórios (BLACK; HYATT, 1969). (FIGURA 2)

Figura 2 - Circuito do Manovacuômetro digital MVD 300 da Globalmed®, para mensurações da Pressão Inspiratória máxima e Pressão Expiratória máxima.

Camelo Jr et al., em 1985, foram os primeiros a descrever valores de PImáx e PEmáx de uma amostra da população brasileira, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Eles avaliaram 60 indivíduos saudáveis de ambos os sexos, com idade entre 20 e 49 anos. Neder et al., em 1999, avaliaram 100 indivíduos saudáveis de ambos os sexos, com idade entre 20 e 80 anos, no estado de São Paulo. Esses autores, por meio da análise de regressão múltipla, foram os primeiros a desenvolver equações preditivas sexo e idade dependentes para PImáx e PEmáx, a partir de uma amostra da população brasileira (CAMELO JR et al., 1985; NEDER et al., 1999).

sendo registrada a de maior valor obtido e os valores não devem diferir entre si por mais de 10% (NEDER et al., 1999).

Em pacientes cirróticos, as alterações mecânicas da mobilidade da caixa torácica e do diafragma são comuns e secundárias a fatores como ascite e fraqueza muscular (MACHADO, 2007). Em pacientes com doença hepática avançada nota-se diminuição da PImáx e da PEmáx em 56% e 86% dos casos, respectivamente (MACHADO et al., 2008). A mortalidade na lista de espera para transplante de fígado é maior nos casos com essas alterações (LIMA et al., 2002). Nos pacientes submetidos ao transplante, a diminuição da força dos músculos respiratórios é agravada no pós-operatório imediato (WEINER et al., 1998).

A análise da força muscular respiratória é utilizada como preditor de mortalidade em diversas populações, como por exemplo, pacientes cardiopatas e pulmonares crônicos, no entanto em pacientes hepatopatas ainda é pouco explorada. Sabe-se que os pacientes com doenças hepáticas apresentam limitações musculares importantes, relacionadas com a hipotrofia e perda de massa muscular. Essa limitação também ocorre na musculatura respiratória, prejudicando dessa forma a mecânica do sistema respiratório dos hepatopatas (OLIVEIRA DA SILVA; MATURI; BOIN, 2011).

1.1.7 Teste de capacidade do exercício

As doenças hepáticas avançadas proporcionam alterações metabólicas que associadas à desnutrição dos pacientes apresentam alterações na sua funcionalidade, o que propicia um quadro de inatividade física (GALANT, 2011).

No pré-transplante de fígado, os pacientes apresentam-se atróficos, com fraqueza muscular, o que proporciona o descondicionamento físico pelo excesso de perda de massa muscular, expresso por redução da capacidade aeróbica, da força muscular e da resistência muscular (CARVALHO et al., 2008).

Uma possível explicação para a redução da condição funcional pode estar relacionada com a perda de massa muscular apresentada por este tipo de população, mas também pode ser em decorrência da diminuição na capacidade oxidativa mitocondrial e/ou no número de mitocôndrias presentes no tecido muscular (GALANT, 2011).

mitocondrial foram apresentadas pelos indivíduos classificados como CTP-A em comparação aos pacientes que apresentavam os escores CTP -B e CTP-C (JACOBSEN et al., 2001). Isso mostra como a gravidade da doença hepática em pacientes cirróticos interfere diretamente na sua condição funcional. Tais processos acabam limitando o trabalho de integridade fisiológica do sistema musculoesquelético, ocasionando consequências prejudiciais na capacidade funcional, força muscular, afetando o desempenho para as atividades da vida diária e, consequentemente, a qualidade de vida (CARVALHO et al., 2008; GALANT, 2011).

O teste do exercício cardiopulmonar com a medida do consumo de oxigênio (VO2) é útil na avaliação objetiva da capacidade de exercício e na avaliação de sintomas

como dispneia e fadiga, sendo de fundamental importância na aceitação de pacientes para lista de espera de transplantes de coração e pulmão (PEREIRA, 2014).

Os testes de campo são caracterizados por alcançar esforço submáximo e são adequados a pacientes com limitações funcionais. De um modo geral, são capazes de representar semelhante nível de atividades cotidianas do indivíduo (SOLWAY et al., 2001; ENRIGHT et al., 2003). Entre estes estão o teste de caminhada de seis minutos (TC6’) e teste do degrau de seis minutos (TD6’) (ATS, 2002a; DAL CORSO et al., 2007).

1.1.7.1 Teste de caminhada de seis minutos

A corrida de doze minutos foi inicialmente padronizada por Cooper a fim de avaliar a capacidade física em indivíduos saudáveis. Em 1976, o teste foi adaptado por McGavin et al., para avaliar a capacidade física de indivíduos com bronquite crônica. Posteriormente, Butland et al., exploraram com sucesso a utilização dos testes de caminhada com duração de dois, seis e doze minutos na aferição da capacidade física de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Desde então, o teste de caminhada vem sendo utilizado de forma crescente na prática clínica (GALANT, 2011). O TC6’ tem como objetivo primário determinar a distância máxima percorrida durante seis minutos, com ritmo próprio, procurando caminhar o mais rápido possível (BARCELOS et al., 2008; NEDER, 2015).

simples, confiável e de capacidade submáximo que propicia uma análise da capacidade funcional e limitação na vida cotidiana (NEDER, 2015; ATS, 2002a).

Os pacientes são orientados previamente pelo avaliador acerca do teste a ser realizado. Estímulo verbal padronizado é utilizado a cada minuto de caminhada, incentivando-o a percorrer a maior distância possível. No final do teste, é mensurada a distância percorrida (BARCELOS et al., 2008). Os pacientes são monitorados através da pressão arterial (PA), frequência respiratória (f), frequência cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio (SpO2) e a sensação de dispneia e de fadiga nos membros

inferiores (MMII) através da escala de Borg modificada (escala 0-10) (NEDER, 2015). (FIGURA 3)

Figura 3 – Teste de caminhada de seis minutos.

De acordo com Carey et al. (2010), a distância percorrida menor que 250m representa um aumento na mortalidade em decorrência da doença hepática avançada, sendo assim o TC6’ é um preditor de mortalidade em pacientes no estágio final da doença de fígado.

No entanto, nenhum dos modelos criados para graduar o estágio da doença hepática utiliza variáveis funcionais (ALAMERI et al., 2007). Assim, a análise funcional mensurada através do TC6’ nos pacientes hepáticos é fundamental, visto que os pacientes mais graves apresentam limitações importantes para a realização das atividades de vida diária em decorrência das manifestações sistêmicas das doenças hepáticas.

1.1.7.2 Teste do degrau

O teste do degrau (TD) é um procedimento simplificado de avaliação da capacidade funcional de pacientes, demonstrando ser um instrumento de fácil utilização, econômico, portátil e que pode se correlacionar com a tolerância máxima ao exercício (PESSOA et al., 2014). É derivado do teste de escada, tendo sido primariamente utilizado na avaliação do grau de aptidão e de alterações cardiovasculares em grandes populações de adultos (NEDER, 2015).

mais intensas, com os limites máximos sendo frequentemente atingidos (NEDER, 2015).

O objetivo do teste do degrau é fornecer uma estimativa transversal da tolerância ao exercício e estimar o risco cirúrgico em populações específicas (NEDER, 2015).

Para realizar o TD6’ é utilizado como ergômetro um degrau de 20 cm de altura, com piso de borracha antiderrapante. Visando a uma melhor reprodutibilidade, o teste segue os mesmos princípios da ATS para o TC6’, utilizando, inclusive, as mesmas frases de incentivo padronizadas a cada minuto. Os pacientes são orientados a subir e descer o degrau por seis minutos, objetivando o maior número possível de degraus nesse tempo (cadência livre), podendo intercalar os MMII, sem o apoio dos membros superiores, os quais permaneceram estacionários ao longo do corpo. Lembrando que se o ritmo for determinado pelo paciente, o número total de degraus subidos pode ser um indicador do “trabalho” total desenvolvido no teste. Assim, como no TC6’, a SpO2, FC, f, PA e os sintomas de dispneia e fadiga de MMII são verificadas no repouso e imediatamente após os testes e no período de recuperação (NEDER, 2015). (FIGURA 4)

Figura 4 – Teste do degrau de seis minutos.

os critérios para interrupção são os mesmos recomendados para o TC6’ (NEDER, 2015).

Apesar do teste do degrau preceder na história ao teste de caminhada, ainda é pouco utilizado e carece de informações sobre o comportamento em indivíduos saudáveis e doentes.

1.2Justificativa

Vários estudos analisam as complicações respiratórias após o transplante hepático, o tempo de ventilação mecânica e o uso de ventilação não invasiva, porém os estudos que abordam o impacto da função pulmonar e capacidade do exercício nas complicações pulmonares no pós-operatório de transplante hepático são escassos e todos retrospectivos, justificando a necessidade de estudos prospectivos. Este estudo é inovador, pois avalia o valor de medidas funcionais de fácil exequibilidade como fator prognóstico para morbidade respiratória no pós-operatório de transplante hepático buscando abrir perspectivas para novas pesquisas com medidas de intervenção para reduzir os fatores de risco.

1.3 Pergunta de Partida

A incidência de complicações pulmonares no pós-operatório de TxH é elevada? Existe uma associação entre a função pulmonar e a capacidade do exercício com complicações pulmonares no pós-operatório de TxH?

1.4 Hipóteses

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

• Identificar se os testes de avaliação funcional respiratória e capacidade do exercício são fatores de risco independentes para complicações pulmonares no pós-operatório de transplante hepático

2.2Objetivos específicos

• Determinar a incidência e os fatores preditivos para as complicações pulmonares no pós-operatório de transplante hepático

• Identificar os fatores clínicos pré e intra-operatórios relacionados com as complicações pulmonares

• Descrever fatores funcionais respiratórios e capacidade do exercício preditivos de complicações pulmonares

• Determinar mortalidade em 30 dias dos pacientes submetidos ao transplante hepático

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo, local e período de estudo

Este é um estudo do tipo coorte e prospectivo envolvendo pacientes candidatos ao transplante de fígado. A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará, localizado na cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil, no período de agosto de 2012 a janeiro de 2015.

3.2 População e amostra

Foram escolhidos para participar da pesquisa pacientes candidatos ao transplante de fígado do HUWC. Esses pacientes constituíam os cinco primeiros pacientes que estavam alocados em uma lista de cada grupo sanguíneo, em ordem decrescente, de acordo com o valor do MELD. Essa lista era atualizada a cada semana. Os pacientes foram selecionados prospectivamente no período de agosto de 2012 a dezembro de 2014, totalizando uma amostra de 110 pacientes.

3.3 Critérios de inclusão

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos sexos, com idade de 18 a 70 anos, que estivessem em acompanhamento no ambulatório de transplante de fígado do HUWC, que apresentassem condições clínicas para realizar os procedimentos propostos e que manifestassem seu consentimento por escrito em participar do estudo após lerem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). (APÊNDICE A)

3.4 Critérios de exclusão

Foram excluídos aqueles que apresentavam encefalopatia hepática, os que não conseguissem realizar a técnica da espirometria e manovacuometria, que apresentassem dificuldade de locomoção, limitações ortopédicas que impossibilitassem a realização dos testes de campo e aqueles que se recusaram a continuar do estudo.

3.5 Delineamento do estudo

3.6 Avaliação pré-operatória

A avaliação clínica e exame físico foram realizados segundo ficha de avaliação estruturada para o estudo e baseada na rotina do ambulatório de transplante de fígado do HUWC (APÊNDICE B). Os exames complementares utilizados na avaliação pré-operatória foram: espirometria, força muscular respiratória máxima (PImáx e PEmáx), teste de caminhada de 6 minutos e teste do degrau dos 6 minutos.

3.6.1 Variáveis da avaliação pré-operatória

Dados demográficos [idade, sexo, Índice de massa corpórea (IMC)], história pulmonar (consumo tabágico, doença pulmonar prévia, sintomas respiratórios), gravidade da doença hepática pela escala de MELD e da classificação de Child- Turcotte-Pugh, causa do transplante, presença de síndrome hepatopulmonar, diabetes,

hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia, avaliação funcional pulmonar (VEF1 e CVF), avaliação da força muscular respiratória (PImáx, PEmáx) e avaliação da capacidade do exercício (TC6’ e TD6’). (APÊNDICE B)

3.6.1.1 História pulmonar

Composta por doença respiratória, sintomas respiratórios, consumo tabágico. Doença do trato respiratório: Infecção de vias aéreas superiores, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia recente, bronquiectasia, sequela de tuberculose, asma. Sintomático respiratório refere se o paciente apresenta dispneia, chiado no peito, tosse ou expectoração nas últimas 4 semanas. Consumo tabágico foi classificado como fumante atual (aquele que está em uso no momento ou parou de fumar há menos de oito semanas) ou ex-fumante (aquele que parou de fumar há mais de oito semanas do momento da avaliação). Nos pacientes considerados fumante atual foi mensurado a carga tabágica. Para calcular a carga tabágica, o número de cigarros fumados por dia foi dividido por 20 (o número de cigarros em um maço) e o resultado foi multiplicado pelo número de anos de uso de tabaco (anos-maço).

3.6.1.2 História clínica e exame físico

seguinte equação: IMC = P/m2, onde P é o peso do paciente em quilos e m é a altura do

paciente em metros. Foi verificado a causa do transplante, presença de síndrome hepatopulmonar e comorbidades que inclui diabetes, hipertensão arterial sistêmica e cardiopatia.

3.6.1.3 Gravidade da doença hepática

A escala de MELD que avalia a gravidade da doença hepática, utiliza os valores do paciente de bilirrubina sérica, creatinina sérica e índice internacional normalizado (INR) para predizer a sobrevida. Este sistema também é utilizado para priorizar a alocação dos pacientes para transplantes hepáticos. O prognóstico da doença hepática é avaliada pela classificação de Child-Turcotte-Pugh que emprega cinco critérios clínicos para a doença hepática. Cada critério é pontuado entre 1-3, com 3 indicando a condição mais grave. Os critérios são: bilirrubina sérica, albumina, INR, ascite, encefalopatia hepática.

A avaliação pré-anestésica ocorreu em ambiente hospitalar no momento em que foi aplicada a escala de Classificação de risco da American Society of Anesthesiologists (ASA) (Quadro 1).

Quadro 1 - Classificação de risco da American Society of Anesthesiologists (ASA) ASA I sem alterações fisiológicas ou orgânicas, processo patológico

responsável pela cirurgia não causa problemas sistêmicos

ASA II alteração sistêmica leve ou moderada relacionada com patologia cirúrgica ou enfermidade geral

ASA III alteração sistêmica intensa relacionado com patologia cirúrgica ou enfermidade geral

ASA IV distúrbios sistêmico grave que coloca em risco a vida do paciente ASA V paciente moribundo que não é esperado que sobreviva sem a operação ASA VI paciente com morte cerebral declarada, cujos órgãos estão sendo

removidos com propósitos de doação Fonte: ASA Physical Status Classification System, 2015. 3.6.2 Exames complementares

No pré-operatório e trinta dias após a cirurgia foram executados os exames de função pulmonar, força muscular respiratória máxima, teste de caminhada de seis minutos e teste do degrau de seis minutos. Durante o primeiro, terceiro e quinto dia de pós-operatório foram realizados apenas o volume expiratório forçado no 1º segundo e as medidas de força muscular.

3.6.2.1 Espirometria

A função pulmonar (capacidade vital forçada - CVF; volume expiratório forçado no primeiro segundo – VEF1) foi mensurada através do espirometro da marca Vmax modelo Encore 22 da marca Carefusion no pré-operatório e após um mês do transplante hepático. Durante a fase de pós-operatório (1º, 3º e 5º dia de pós-operatório), o VEF1foi mensurado utilizando o aparelho da marca Vitalograph (modelo microspiro HI-601). Os valores do VEF1 foram expresso em percentagem do previsto. O exame de espirometria seguiu as Diretrizes para Testes de Função Pulmonar, descrita pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O teste de espirometria foi realizado de maneira a obter-se três manobras aceitáveis, sendo duas delas reprodutíveis (SBPT, 2002).

3.6.2.2 Medida da pressão respiratória máxima

A pressão inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx) foram avaliadas pela manovacuometria realizada com o manovauômetro digital MVD 300 Globalmed®, na fase pré-operatória, no 1º, 3º e 5º dia de pós-operatório e com 30 dias de cirurgia. As manobras para a medida da PImáx e PEmáx foram executadas com o indivíduo na posição sentada, estando o tronco em ângulo de 90º com o quadril, com os cotovelos apoiados e utilizando um clipe nasal em todas as manobras. O teste se iniciou com a medição da PEmáx durante o esforço a partir da capacidade pulmonar total (CPT) até o volume residual (VR). Para a mensuração da PImáx a medida partiu do VR até a CPT (SOUZA, 2002; GREEN et al., 2002). Todos os indivíduos realizaram

3.6.2.3 Teste de caminhada de seis minutos

O teste da caminhada de seis minutos (TC6’) é considerado por alguns pesquisadores como um teste submáximo, cuja finalidade é de avaliar a capacidade funcional ao exercício e a tolerância aos esforços físicos em pacientes portadores de pneumopatias através da distância percorrida (TOLEDO et al., 2004).

Resumidamente, os pacientes foram orientados a caminhar o mais rapidamente possível, num corredor de 30 metros e superfície plana e sem tráfego, demarcado por cones sinalizadores, por um período de 6 minutos. Estes foram instruídos a reduzir a velocidade ou interromper o teste até recuperação caso apresentassem dispneia ou outro desconforto limitante. Frases de incentivo padronizadas foram repetidas a cada minuto, a fim de que os pacientes deambulassem o mais rapidamente possível durante o teste. O desempenho foi avaliado pela distância percorrida (ATS, 2002a). Durante este teste foi mensurada a frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial sistólica e diastólica, bem como o grau de dispneia através da escala de Borg, medida no repouso. Após 3 minutos do início do teste, foram registrados somente, a SpO2 e FC. Ao final dos 6 minutos e após 5 minutos do término do teste foram avaliados todos os parâmetros iniciais, antes (ANEXO A). O paciente notificou a sensação de dispneia e a fadiga de membros inferiores, sendo utilizada para a classificação a Escala de Borg modificada (escala 0-10) (ANEXO B).

3.6.2.4 Teste do degrau

3.7 Avaliação transoperatória

Dados do intra-operatório

Duração da anestesia, tempo de cirurgia, tempo de isquemia fria, tempo de isquemia quente, necessidade de transfusão de hemoderivados e quantidade de bolsas utilizadas. (APÊNDICE C)

3.8 Avaliação pós-operatória

3.8.1 Dados do pós-operatório: os pacientes eram avaliados diariamente pela mesma equipe durante todo o período de internação até a alta hospitalar. Foi observado o tempo de internação hospitalar e o tempo de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e as complicações pulmonares no pós-operatório. (APÊNDICE C)

Um mês após a cirurgia os pacientes foram avaliados quanto a capacidade funcional respiratória e capacidade do exercício.

3.8.2 Definição de complicações pulmonares no pós-operatório : Quadro 2 - Critérios para o diagnóstico de complicações pós-operatórias. Complicação Critérios

Ventilação mecânica (VM) prolongada

Necessidade de ventilação mecânica por mais de 48 horas após cirurgia para o tratamento de insuficiência respiratória aguda.

Infecção pulmonar Necessidade de antimicrobiano com suspeita de infecção pulmonar associado ao menos a um dos critérios: surgimento de secreção purulenta ou mudança no aspecto da mesma, raio x de tórax com infiltrado, febre e leucocitose > 25% do valor pré-operatório.

Insuficiência respiratória aguda

Na presença de hipoxemia (PaO2 < 60 mmHg), hipercapnia

(PaCO2 > 45 mmHg) e pH arterial alterado com necessidade

de ventilação mecânica.

Atelectasia Raio X de tórax com evidência de atelectasia associada ao aparecimento ou piora dos sintomas respiratórios

tromboembolismo.

Derrame pleural Raio X de tórax com evidência de derrame pleural associada ao aparecimento ou piora dos sintomas respiratórios e com necessidade de toracocentese.

Fonte: Canet et al., 2010; Pereira et al., 1999.

3.9 Procedimento para coleta de dados

Os pacientes provenientes do ambulatório de transplante hepático que preenchessem os critérios de inclusão foram convidados para participar da pesquisa e assinaram o TCLE. Na avaliação pré-operatória, os pacientes atendidos no ambulatório de transplante hepático realizaram avaliação clínica constando de questionário padronizado para história clínica e exame físico completo e foram submetidos aos exames complementares.

A avaliação pré-operatória foi realizada em uma sala de avaliação pertencente ao laboratório de função pulmonar do HUWC onde foram feitos além da avaliação clínica e exame físico, os exames de função pulmonar (espirometria e pressão muscular respiratória) e teste do degrau. O TC6’ foi realizado em um corredor próximo ao local da avaliação.

A ficha de avaliação clínica da fisioterapia é composta pelos dados pessoais dos pacientes, história da doença atual, história pregressa, exame físico, teste de caminhada de 6 minutos, teste do degrau, mensuração da função pulmonar (força muscular respiratória e espirometria).

Para categorizar os pacientes estudados, se buscou averiguar, pelo questionário aplicado prospectivamente, a presença de sintomas respiratórios, o consumo de cigarros, o tempo de bebida, a existência de outras doenças clínicas associadas à doença cirúrgica e o estado nutricional dos pacientes. A avaliação do consumo de álcool baseou-se no tipo de bebida alcoólica consumida, na frequência de consumo, na quantidade consumida e no tempo em anos de uso de bebida alcoólica. Todos os testes e mensurações foram realizados sempre pelo mesmo avaliador.

pós-operatório. As complicações pulmonares no pós-operatório foram observadas até a alta hospitalar ou até a ocorrência de óbito.

Um mês após a cirurgia, os pacientes foram submetidos a uma reavaliação com o objetivo de avaliar a função pulmonar, força muscular respiratória e capacidade do exercício.

Todos os exames e testes foram realizados em dois dias onde foram alternados os testes de capacidade funcional pulmonar com os testes de capacidade de exercício. Cada exame foi realizado com um intervalo de, aproximadamente, uma hora evitando assim fadiga no paciente.

3.10 Preceitos éticos

Este estudo seguiu os preceitos éticos segundo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece os princípios éticos para as pesquisas em seres humanos (BRASIL, 1996), sendo aprovado pelo Comitê de Ética do HUWC – Parecer nº 052.07.12 (ANEXO C). Todos participantes foram orientados e esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, concordando em participar desta pesquisa mediante a assinatura do TCLE.

3.11 Análise estatística

As variáveis categóricas foram resumidas em frequências absolutas e relativas (porcentagens). As informações referentes às variáveis numéricas foram expressas em médias, desvios-padrão, medianas e intervalo interquartílico, na dependência da distribuição da variável. Todas as variáveis contínuas foram testadas quanto a homogeneidade utilizando os testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. As análises estatísticas foi realizada através do software SPSS 20.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA).

4. RESULTADOS

4.1 Análise das variáveis pré-transplante

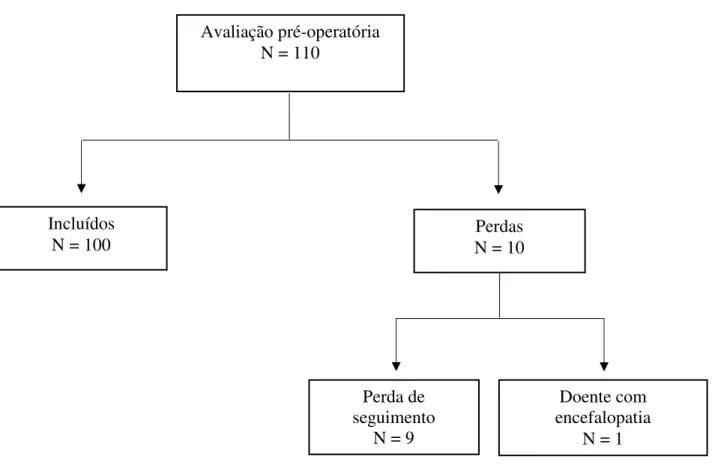

Dos 110 doentes avaliados no pré-operatório, 100 foram incluídos no estudo (100/110; 90,91%) e 10 foram excluídos (10/110; 9,09%). Dos 10 doentes excluídos, 9 (9/10; 90%) abandonaram o seguimento da pesquisa após a cirurgia e um doente (1/10; 10%) apresentou encefalopatia hepática no pós-operatório. Noventa e oito pacientes receberam enxertos de doadores cadáveres (98/100; 98%) e dois receberam enxerto dominó (2/100; 2%). (Figura 6)

Figura 6 - Organograma de seleção dos doentes avaliados no ambulatório de fígado do HUWC, candidatos ao transplante de fígado.

Entre os 100 doentes estudados, 65 (65/100; 65%) eram do sexo masculino e a média do IMC foi de 26,44 + 4,83 Kg/m2. A mediana e o intervalo interquartílico para a

idade foram 54,5 anos [43,2 – 61]. Em relação a gravidade e prognóstico para doença Avaliação pré-operatória

N = 110

Perdas N = 10 Incluídos

N = 100

Perda de seguimento

N = 9

Doente com encefalopatia