Universidade

Católica de

Brasília

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

STRICTO SENSU EM GESTÃO DO CONHECIMENTO

E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mestrado

DETERMINAÇÃO DE FATORES FACILITADORES

PARA A CONSTRUÇÃO DA CONFIANÇA NAS

INTERAÇÕES VIRTUAIS

Autor: Luiz Eduardo Neiva Vilaça

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sergio Vilches Fresneda

Co-Orientadora: Profa. Dra. Luiza Beth Nunes Alonso

LUIZ EDUARDO NEIVA VILAÇA

DETERMINAÇÃO DE FATORES FACILITADORES

PARA A CONSTRUÇÃO DA CONFIANÇA NAS

INTERAÇÕES VIRTUAIS

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília, como parte dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação.

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sergio Vilches Fresneda

Co-Orientadora: Profa. Dra. Luiza Beth Nunes Alonso

TERMO DE APROVAÇÃO

Trabalho de autoria de Luis Eduardo Neiva Vilaça, intitulado “Determinação de fatores facilitadores para a construção da confiança nas interações virtuais”, requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, defendida e aprovada, em 05 de dezembro de 2007, pela banca examinadora constituída por:

_______________________________________________________ Prof. Dr. Paulo Sergio Vilches Fresneda

Orientador

_______________________________________________________ Profa. Dra. Luiza Beth Nunes Alonso

Membro da banca - Examinadora Interna

_______________________________________________________ Profa. Dra. Jacqueline de Sá Leitão Cardoso

AGRADECIMENTOS

À Deus, meu pai celestial que tudo me concede.

À meus pais Helio e Temis pelo empenho em sempre me oferecer uma boa educação.

À minha irmã Aparecida pelo apoio e inspiração nas fases decisivas da pesquisa.

Ao Professor Paulo Sérgio V. Fresneda, pela competência, clareza e bom humor com que orientou o presente trabalho.

À Professora Luiza Alonso pela inspiração nas aulas de Teoria da Complexidade e por todo o apoio como co-orientadora deste trabalho. Aos professores do Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília, por terem me ensinado o “gosto do aprender”.

À todos os colegas do Mestrado em especial à Ana, Maristela, Elton, Janaina, André e Luciane por toda ajuda que recebi durante a elaboração deste trabalho.

Aos meus amigos inseparáveis de infância pelo incentivo e descontração nos momentos difíceis.

À todos os que participaram da pesquisa ajudando a divulgá-la nas suas redes de interações virtuais.

“Somente um guerreiro é capaz de suportar o caminho do conhecimento. Um guerreiro não pode se queixar nem lamentar. Sua vida é um permanente desafio e os desafios não são bons nem maus. Os desafios simplesmente são desafios. A diferença básica entre um homem comum e um guerreiro é que o guerreiro toma tudo como um desafio, enquanto o homem comum toma tudo como uma bênção ou como uma maldição”.

RESUMO

Na atual sociedade do conhecimento, a crescente competitividade existente conduz a uma intensa demanda por conhecimento por parte das organizações. Compartilhar e principalmente criar conhecimento torna-se vital para o sucesso de toda e qualquer organização. Desta forma, um dos grandes desafios das organizações na criação e no compartilhamento do conhecimento, é o de prover o suporte necessário para facilitar a interação entre as pessoas nas suas redes de relacionamento. A literatura aponta a confiança como um ingrediente fundamental nas interações humanas, servindo como um verdadeiro alicerce para que esses relacionamentos se aprimorem e tornem-se efetivos. Por outro lado, a literatura questiona a possibilidade do estabelecimento de confiança em interações essencialmente virtuais. Face à tal questionamento, este projeto de pesquisa aborda o tópico da confiança nos ambientes virtuais, visando identificar os fatores que contribuiriam para a construção da confiança nas interações humanas nesses ambientes. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de identificar esses fatores e uma pesquisa de campo para avaliar a percepção dos indivíduos que participam de interações virtuais em relação aos fatores identificados. Como resultado, concluiu-se que: (i) dos vinte e cinco fatores identificados vinte e três foram validados pela amostra, com destaque para o fator – Honrar os Compromissos – que obteve o maior grau de concordância da pesquisa; (ii) o grupo de fatores relacionados à percepção da confiabilidade da outra parte, identificado como um dos pilares para a construção da confiança nas interações virtuais, foi considerado o mais importante segundo os respondentes; (iii) existem diferenças nas percepções dos membros quanto à relevância de cada fator conforme o tipo de interação preponderantemente utilizado (síncrona ou assíncrona). Por fim, observou-se que mesmo frente a todo o avanço tecnológico da informação e da comunicação, a confiança é e continuará sendo o principal combustível para alimentar as interações virtuais que têm por objetivo a criação e o compartilhamento do conhecimento nas organizações.

ABSTRACT

In the contemporary information society, growing competition creates intense demand for knowledge in organizations. The success of any organization depends on its ability to share, and especially to create, information. One of the great challenges in information-sharing is to provide the necessary support to facilitate interactions among individuals in networks of relationships. The literature identifies trust as a fundamental ingredient in human interactions, serving as a necessary basis upon which relationships can develop and function effectively. On the other hand, the literature raises questions about the possibility of establishing trust in interactions that take place primarily in a virtual environment. Addressing this problem, this research project examines the topic of trust in virtual environments, with the goal of identifying factors that contribute to building trust in human relationships based on virtual interactions. For that, a bibliographic research was made aiming to identify those factors, as well as a field research to evaluate the perception of the virtual people’s interactions, concerning the identified factors. The results lead to conclude that: (i) twenty three of the twenty five factors were validated by the sample highlighting the factor – Keep Commitments - as the most important one; (ii) the group of factors directly related to perceived trustworthiness, identified as one of the agents for building trust in virtual interactions, was confirmed as the most important as well; (iii) there are different perceptions between synchronous and asynchronous interactions members concerning factor’s relevance. Finally, it was observed that even with all technological information and communication progress, trust is and will remain being the best fuel to feed the virtual people’s interactions aiming to create and share knowledge in organizations.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - Elementos constitutivos das Comunidades Virtuais ... 32

Quadro 2 - Exemplos de definições de confiança ... 35

Figura 1 - Modelo do processo da confiança proposto por Mayer. ... 38

Figura 2 - Estágios do Desenvolvimento da Confiança ... 43

LISTA DE GRÁFICOS

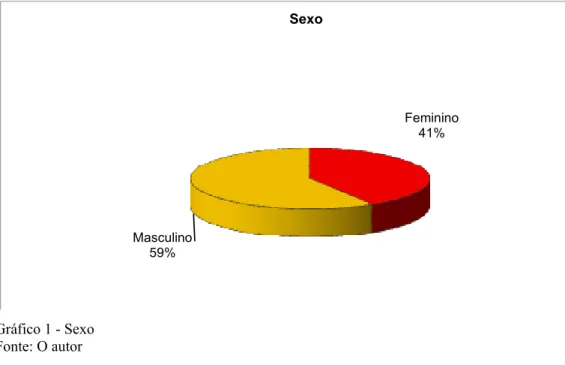

Gráfico 1 - Sexo ... 74

Gráfico 2 - Faixa Etária ... 74

Gráfico 3 - Grau de Escolaridade ... 75

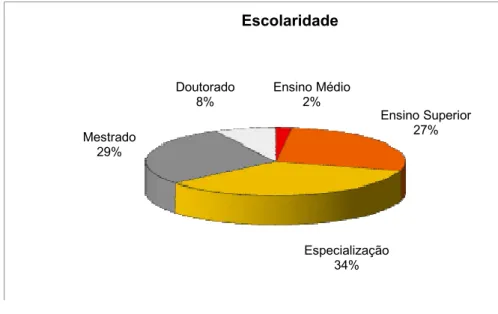

Gráfico 4 - Função ... 76

Gráfico 5 - Classificação da empresa ... 76

Gráfico 6 - Tempo de Participação em Interações Virtuais ... 77

Gráfico 7 - Freqüência das Interações Virtuais ... 78

Gráfico 8 - Tipos de Interações Virtuais ... 79

LISTA DE TABELAS

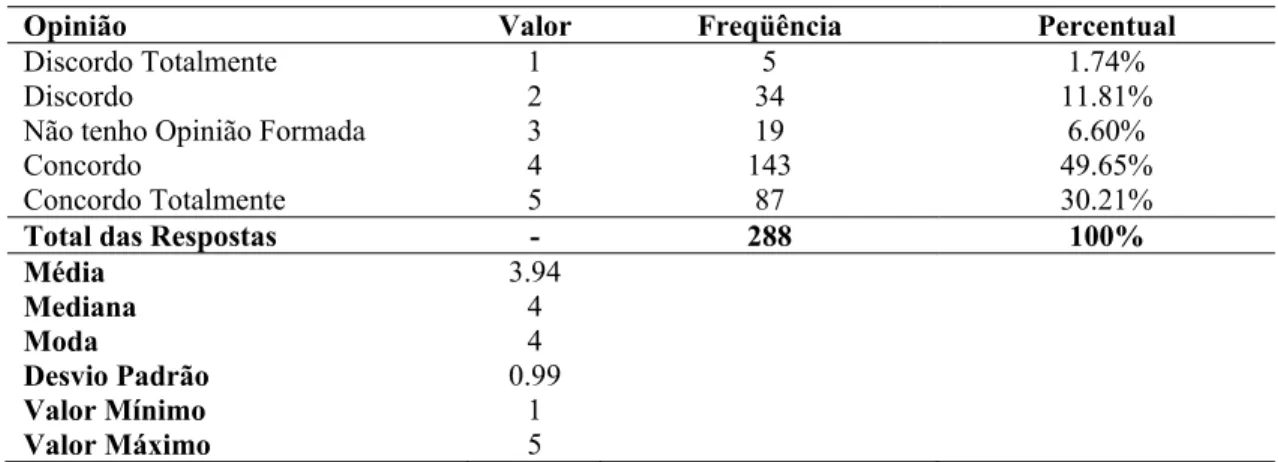

Tabela 1 - Competência ... 80

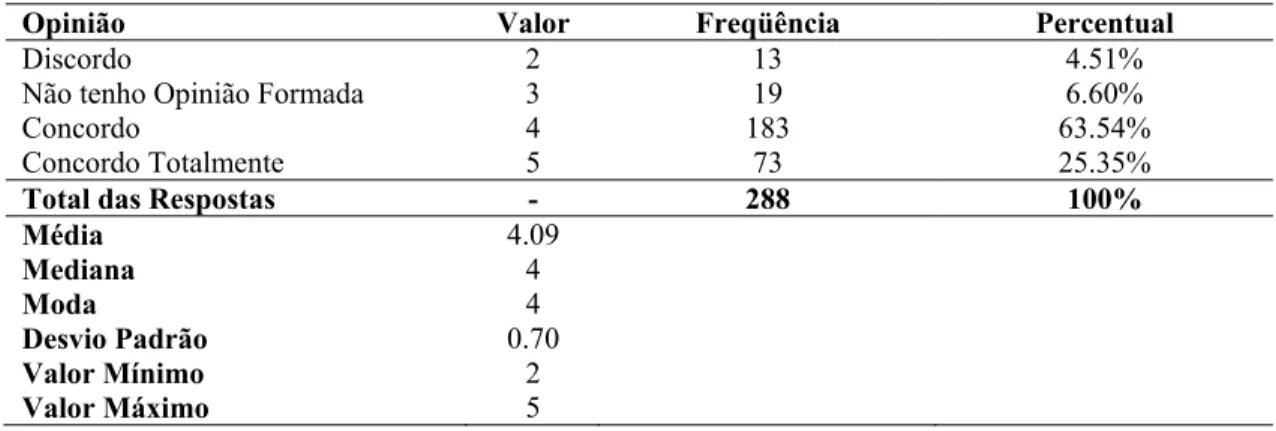

Tabela 2 - Benevolência ... 80

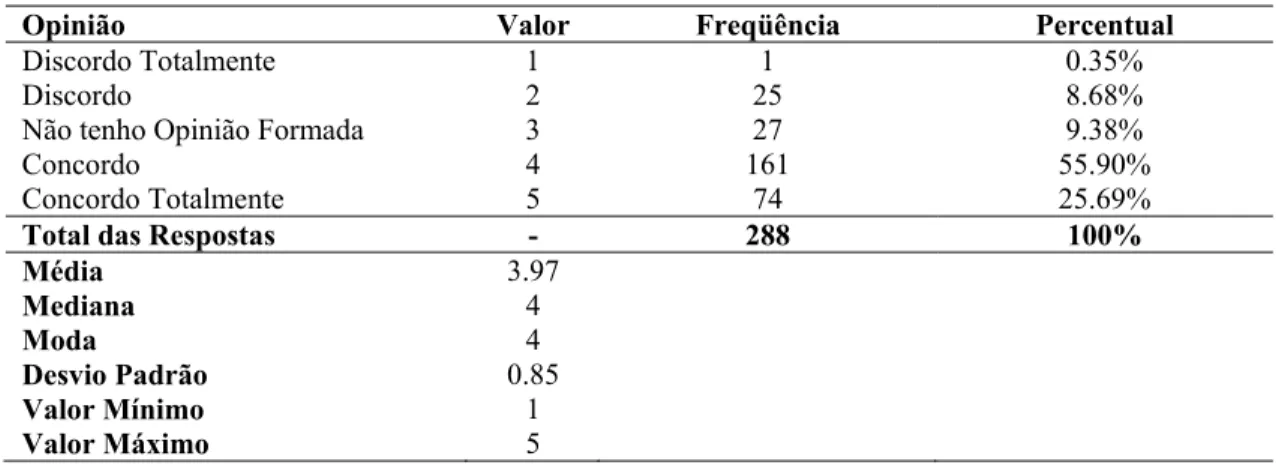

Tabela 3 - Consistência entre as palavras e as ações ... 81

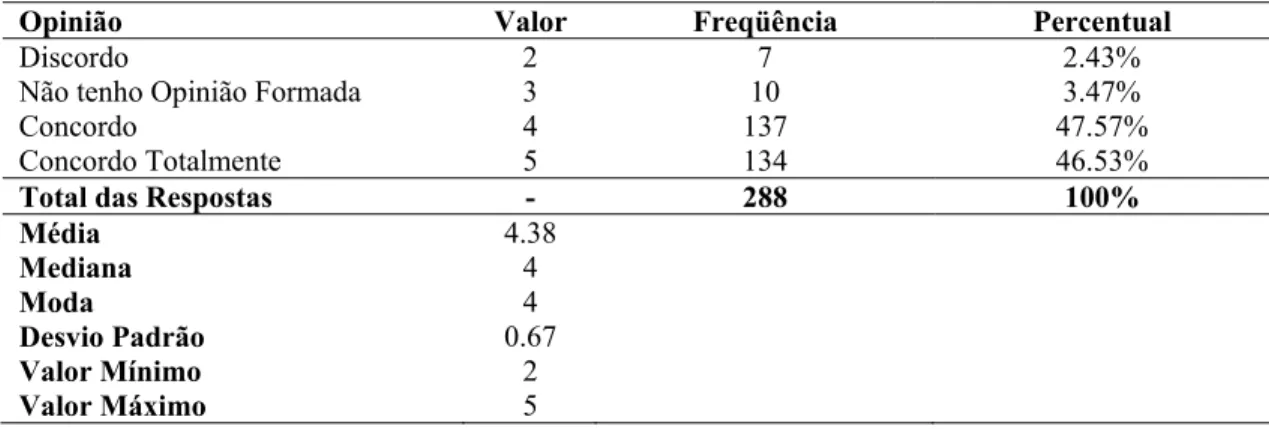

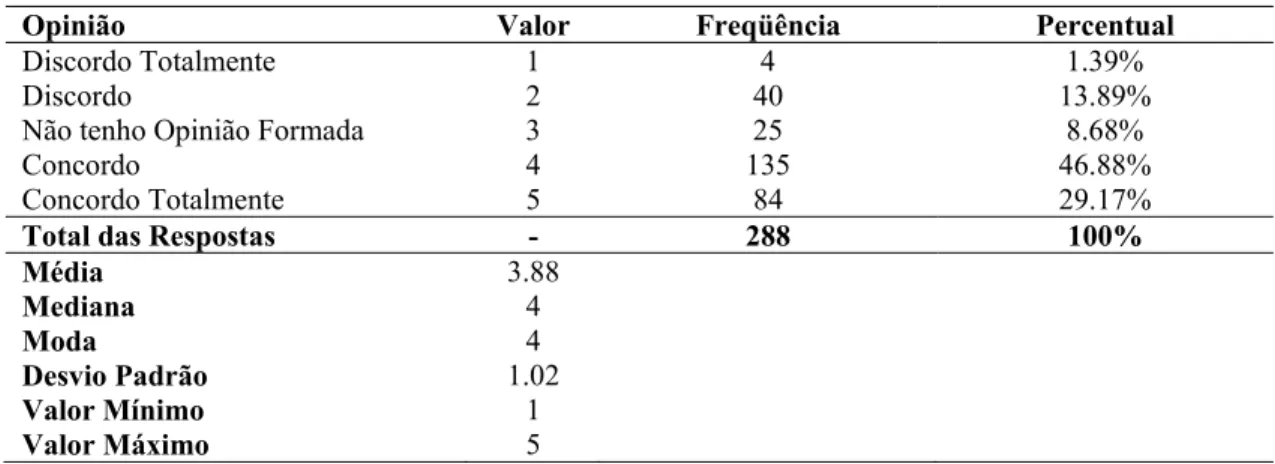

Tabela 4 - Honrar os compromissos (Integridade) ... 81

Tabela 5 - Reconhecimento ... 83

Tabela 6 - Autoconfiança ... 83

Tabela 7 - Exposição ao risco (propensão para confiar) ... 84

Tabela 8 - Comportamento prestativo ... 84

Tabela 9 - Altruísmo (oferecer algo sem a expectativa da compensação imediata) ... 85

Tabela 10 - Flexibilidade ... 85

Tabela 11 - O respeito à pluralidade de idéias... 86

Tabela 12 - A liberdade para se expor sem medo de errar ... 86

Tabela 13 - A dependência mútua ... 87

Tabela 14 - A solução positiva ou favorável dos conflitos ... 87

Tabela 15 - A homogeneidade cultural ... 88

Tabela 16 - A clareza quanto à responsabilidade ou o papel de si próprio e dos outros ... 88

Tabela 17 - A transparência quanto às normas e regras de funcionamento de um grupo ou de uma organização ... 89

Tabela 18 - A pró-atividade – as iniciativas ... 89

Tabela 19 - O feedback – as respostas ... 90

Tabela 20 - A tempestividade das iniciativas e respostas ... 90

Tabela 21 - A qualidade da contribuição ... 91

Tabela 22 - A compreensão das mensagens ... 91

Tabela 23 - A disponibilidade de tempo para interagir ... 92

Tabela 25 - A consciência do processo da construção da confiança ... 93 Tabela 26 - Aceitar a traição como parte do processo da construção da confiança ... 93 Tabela 27 - Resultados relativos aos fatores facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais ... 95 Tabela 28 - Freqüência comparativa das respostas do fator 25 ... 97 Tabela 29 - Resultados relativos aos fatores facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais por ordem de importância ... 98 Tabela 30 - Fatores sugeridos pelos respondentes ... 101 Tabela 31 - Resultados relativos aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparando interações assíncrona, síncrona e ambas as formas ... 104 Tabela 32 - Resultados relativos aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais classificados por ordem de importância das interações assíncronas. ... 106 Tabela 33 - Resultados relativos aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais classificados por ordem de importância das interações síncronas. ... 107 Tabela 34 - Resultados relativos aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais classificados por ordem de importância das interações síncronas e

assíncronas. ... 108 Tabela 35 - Resultados relativos aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparando interações assíncrona, síncrona e ambas as formas

Tabela 41 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pelo sexo dos respondentes classificados por ordem de importância. ... 122 Tabela 42 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pela faixa etária dos respondentes. ... 124 Tabela 43 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pela faixa etária dos respondentes classificados por ordem de importância. ... 126 Tabela 44 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pelo grau de escolaridade dos respondentes. ... 128 Tabela 45 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pelo ... 130 Tabela 46 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pela função ou ocupação dos respondentes. ... 132 Tabela 47 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados ... 134 Tabela 48 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pela classificação da empresa a qual pertence cada

respondente. ... 136 Tabela 49 - Resultados referentes aos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais comparados pela classificação da empresa de cada respondente e

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ... 19

1.1 Formulação do problema ... 21

1.2 Justificativa da pesquisa ... 21

1.3 Objetivos da pesquisa ... 23

1.4 Hipótese ... 24

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA ... 26

2.1 Interações virtuais ... 26

2.1.1 Comunicação virtual ... 26

2.1.2 Redes de Interação nas Organizações (Networks) ... 28

2.1.2.1 Equipes virtuais ... 29

2.1.2.2 Comunidades de Prática Virtuais (CPV) ... 30

2.2 Confiança ... 32

2.2.1 Conceituação ... 33

2.2.2 Dimensões da confiança ... 36

2.2.3 Elementos da confiança ... 37

2.2.3.1 Confiança situacional ... 39

2.2.4 Desenvolvimento da confiança ... 41

2.3 Confiança nas Interações Virtuais ... 44

2.3.1 Confiança nas Equipes Virtuais ... 45

2.3.2 Confiança nas CPV ... 46

2.4 Fatores Facilitadores à Construção da Confiança... 48

2.4.1 Grupo de fatores característicos do Trustee. ... 50

2.4.2 Grupo de fatores característicos do Trustor ... 52

2.4.4. Grupo de fatores característicos da Conectividade ... 58

2.4.5 Outros Fatores ... 62

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA ... 64

3.1 Classificação da pesquisa ... 64

3.2 Fontes de informações utilizadas ... 65

3.2.1 Fontes de informações digitais ... 65

3.2.2 Comunidades Virtuais ... 66

3.2.3 Palestras ... 66

3.3 Identificação e amostragem da população ... 66

3.4 Pesquisa de campo ... 67

3.4.1 Técnica de coleta de dados ... 67

3.4.1.1 Elaboração do questionário da pesquisa ... 67

3.4.1.2 Pré-teste e validação do questionário da pesquisa ... 69

3.4.1.3 Aplicação do questionário da pesquisa ... 70

3.5 Validade e confiabilidade da pesquisa ... 71

3.6 Técnicas estatísticas utilizadas ... 72

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS ... 73

4.1 Dados demográficos dos respondentes ... 73

4.1.1. Sexo ... 73

4.1.2 Faixa Etária ... 74

4.1.3 Grau de escolaridade ... 75

4.1.4 Função Organizacional ... 75

4.1.5 Classificação da empresa ou organização ... 76

4.2 Dados de participação dos respondentes em Interações Virtuais ... 77

4.2.2 Freqüência das Interações Virtuais ... 77

4.2.3 Tipos de Interações Virtuais ... 78

4.3 Fatores Facilitadores para a Construção da Confiança nas Interações Virtuais ... 79

4.3.1 Fator 1 – Competência ... 80

4.3.2 Fator 2 – Benevolência ... 80

4.3.3 Fator 3 – Honrar os compromissos (Integridade) ... 81

4.3.4 Fator 4 – Reconhecimento ... 83

4.3.5 Fator 5 – Autoconfiança ... 83

4.3.6. Fator 6 – Exposição ao risco (propensão para confiar) ... 84

4.3.7 Fator 7 – Comportamento prestativo ... 84

4.3.8 Fator 8 – Altruísmo (oferecer sem a expectativa da compensação imediata) ... 85

4.3.9 Fator 9 – Flexibilidade ... 85

4.3.10 Fator 10 – O respeito à pluralidade de idéias ... 86

4.3.11 Fator 11 – A liberdade para se expor sem medo de errar ... 86

4.3.12 Fator 12 – A dependência mútua ... 87

4.3.13 Fator 13 – A solução positiva ou favorável dos conflitos ... 87

4.3.14 Fator 14 – A homogeneidade cultural ... 88

4.3.15 Fator 15 – A clareza quanto à responsabilidade ou papel de si próprio e dos outros ... 88

4.3.16 Fator 16 – A transparência quanto às normas e regras de funcionamento de um grupo ou de uma organização ... 89

4.3.17 Fator 17 – A pró-atividade: as iniciativas ... 89

4.3.18 Fator 18 – O feedback: as respostas ... 90

4.3.19 Fator 19 – A tempestividade das iniciativas e respostas ... 90

4.3.20 Fator 20 – A qualidade da contribuição ... 91

4.3.22 Fator 22 – A disponibilidade de tempo para interagir ... 92

4.3.23 Fator 23 – O equilíbrio entre as trocas sociais e profissionais ... 92

4.3.24 Fator 24 – A consciência do processo da construção da confiança ... 93

4.3.25 Fator 25 – Aceitar a traição como parte do processo da construção da confiança 93

4.3.26 Síntese dos resultados ... 94

4.4 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação ao tipo de interação preponderantemente utilizado ... 103

4.5 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação à freqüência com que cada respondente interage

virtualmente ... 111

4.6 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação à experiência com estas interações de cada respondente115

4.7 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação ao sexo dos respondentes. ... 119

4.8 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação a faixa etária dos respondentes... 123

4.9 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação ao grau de escolaridade dos respondentes. ... 127

4.10 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação à ocupação dos respondentes. ... 131

4.11 Comparação dos fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais em relação à classificação da empresa dos respondentes. ... 135

4.12 Comparação dos fatores agrupados nos blocos onde predominam as principais características do Trustee, do Trustor, do Contexto, da Conectividade e de Outros fatores. 139

4.12.1 Comparação dos resultados obtidos entre os fatores agrupados no bloco 1:

Principais Características do Trustee ... 141

4.12.2 Comparação dos resultados obtidos entre os fatores agrupados no bloco 2:

Principais Características do Trustor ... 141

4.12.3 Comparação dos resultados obtidos entre os fatores agrupados no bloco 3:

4.12.4 Comparação dos resultados obtidos entre os fatores agrupados no bloco 4:

Principais Características da Conectividade ... 143

4.13 Comparação entre os cinco blocos onde os fatores tidos como facilitadores à construção da confiança nas interações virtuais foram agrupados ... 144

4.14 Comparação entre os cinco blocos por ordem de importância e por tipo de interação preponderantemente utilizada pelos respondentes. ... 147

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES ... 148

CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES ... 158

6.1 Considerações e inferências sobre o estudo ... 158

6.2 Sugestões para pesquisas futuras ... 162

REFERÊNCIAS ... 164

ANEXO A – PESQUISA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA CONFIANÇA NAS INTERAÇÕES VIRTUAIS ... 170

ANEXO B – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA ... 175

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

As últimas décadas exibiram um movimento para uma nova economia marcada pela difusão da informação e da comunicação tecnológica, e pelo crescimento da importância dos ativos intangíveis. O conhecimento, em particular, aparece cada vez mais como o principal insumo e resultado desse novo modelo econômico (DIANI; MULLER, 2004, p. 2). Segundo Nonaka e Takeuchi (1997 p. 50), a sociedade industrial do pós-guerra evoluiu, transformando-se em uma sociedade de serviços e, mais recentemente, na chamada sociedade do conhecimento.

Nesta nova sociedade, a sociedade do conhecimento, este não é apenas mais um recurso ao lado dos tradicionais fatores de produção – trabalho, capital e terra – mas sim o único recurso significativo da atualidade (DRUCKER, 1993 apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 5). O conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que se produz, se faz, se compra e se vende. Administrá-lo é a tarefa econômica mais importante dos indivíduos, das empresas e dos países (STEWART, 1998, p. 11).

Entretanto, apesar da constatação de que o conhecimento tornou-se um recurso imprescindível, tanto para as organizações quanto para os países, pouco se examinou quanto aos mecanismos e processos pelos quais esse conhecimento é criado. E mais ainda, como garantir que depois de criado ele possa ser transferido e compartilhado por todos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 6). De acordo com Stewart (1998, p. 165), o maior desafio do gerente da era do conhecimento é o de criar uma organização capaz de compartilhar esse conhecimento.

Apesar das novas tecnologias que surgem em todo momento visarem à facilitação do compartilhamento do conhecimento nas organizações, sabe-se com certeza que o fato de se instalar avançadas tecnologias por si só, não assegura a sua utilização pelas pessoas. Muitas organizações têm investido milhares de dólares em base de dados de boas práticas, mas a maioria dos seus membros não sabe da existência desses recursos, não sabe como usá-los e tampouco tem tempo e interesse em participar desses processos (ALLEE, 2003, p. 93).

isso, presume-se que as pessoas obtêm uma gratificação interna por compartilhar conhecimento, e que geralmente têm prazer em aprender com os outros (ALLEE, 2003, p. 96).

Portanto, o grande desafio das organizações na difusão do conhecimento é o de criar uma infra-estrutura, com suas políticas, processos, cultura, valores e recompensas, que provenha suporte para que as pessoas encontrem caminhos naturais de interação nas suas redes de relacionamento (ALLEE, 2003, p. 107).

A essa infra-estrutura, Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 312) deram o nome de “contexto capacitante”, um ambiente no qual são excluídos do processo de criação e compartilhamento do conhecimento, a desconfiança, o medo e a insatisfação. Onde as pessoas possam se sentir bastante seguras para explorar territórios desconhecidos e confiar na disposição dos outros em ouvir e reagir as suas idéias.

O contexto capacitante combina aspectos do espaço físico (design do ambiente), espaço virtual (infra-estrutura provida pela tecnologia de informação e comunicação: e-mail, intranets, teleconferências, comunidades, fóruns) e do espaço mental (experiências, idéias e emoções compartilhadas). Trata-se de uma rede de interações apoiada na confiança dos seus participantes (KROGH; ICHIJO; NONAKA et al., 2001, p. 66).

Essa rede de interações baseada em relações de confiança é essencial para o aumento dos fluxos de conhecimento (KROGH; ICHIJO; NONAKA et al., 2001, p. 312). Desse modo, a confiança torna-se central para a vida organizacional. Ela é considerada como essencial para a estabilidade dos relacionamentos, fundamental para a manutenção da cooperação e necessária para toda e qualquer rotina das interações diárias (COSTA, 2003a, p. 2).

Por outro lado, a comunicação mediada por computador (CMC) está tornando-se cada vez mais importante para as organizações tanto para a troca de conhecimento quanto para a própria realização das tarefas. Numerosos exemplos deste tipo de comunicação podem ser encontrados na educação, na ciência, na economia, na administração pública, e etc. (BECKER-BECK; WINTERMANTEL; BORG, 2005, p. 500).

1.1 Formulação do problema

As organizações, da nova sociedade do conhecimento, necessitam conviver com mudanças constantes, e precisam ser flexíveis e extremamente ágeis nas respostas aos seus clientes (MOWSHOWITZ, 1997, p. 35). Elas criam redes de interação virtuais regidas por novos tipos de contratos sociais e por níveis cada vez mais altos de educação e de confiança (DAVIDOW; MALONE, 1992, p. 17).

Essas novas redes de interação necessitam de uma melhora constante na qualidade dos seus relacionamentos, e têm na confiança a base para o seu sucesso (LIPNACK; STAMPS, 1997, p. 225). Handy (1995, p. 44) ratifica essa idéia ao dizer que somente a tecnologia não é suficiente para que o trabalho nos ambientes virtuais flua, ele destaca a confiança como um elemento imprescindível para o êxito dessas interações.

Entretanto, algumas teorias questionam a possibilidade de desenvolvimento de relações, e consequentemente de confiança nos ambientes virtuais. Elas sugerem que a comunicação via computador (CMC) pode eliminar os tipos de sinais não verbais que os indivíduos usam para transmitir confiança, ternura, atenção e outras afeições interpessoais (DAFT et al., 1987; SHORT et al., 1976 apud JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 4).

Baseado no exposto acima, assume-se que a confiança tornou-se um elemento fundamental nas interações interpessoais. Porém, há ainda muitas dúvidas quanto à aplicação desta nos ambientes virtuais. Assim, diante da dificuldade de se encontrar na literatura respostas para estas dúvidas, e tendo em vista que as interações virtuais são práticas recentes na vida das pessoas e das organizações, formula-se a seguinte questão de pesquisa: Quais os principais fatores que facilitam a construção da confiança nas interações virtuais?

1.2 Justificativa da pesquisa

Ao se expandirem globalmente, as empresas necessitam contratar mão de obra culturalmente diversa, e ao mesmo tempo desenvolver novos produtos e serviços em um curto espaço de tempo. Para tal, a formação de redes de trabalho virtuais torna-se fundamental por sua flexibilidade, agilidade nas respostas, custos baixos e otimização dos recursos (MOWSHOWITZ, 1997).

Porém, o lado escuro desta nova forma organizacional, baseada em redes de interação virtuais, também se faz presente: disfunções como baixo comprometimento, sobrecarga de tarefas, ambigüidade de funções, absenteísmo e interações sociais de lazer podem tornar-se exageradas num contexto virtual (O’ HARA-DEVEREAUX; JOHANSEN, 1994 apud JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 2). Além disso, clientes podem perceber a falta de fidelidade, consistência e permanência entre os membros das equipes virtuais (MOWSHOWITZ, 1997). Handy (1995, p. 46) questiona se as equipes virtuais podem funcionar mesmo na ausência de interações face a face.

Assim, a confiança torna-se mais critica ainda nos ambientes virtuais de trabalho, porque as pessoas normalmente não interagem diariamente e tampouco se conhecem presencialmente. Nesta situação o potencial para se perder a confiança é ainda maior (PLATT, 1999 apud PANTELI, 2003, p. 5).

Daft et al. 1987 e Short et al. (1976 apud JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 4), questionam sobre a possibilidade de desenvolvimento de relações, e consequentemente de confiança no meio virtual. Eles sugerem que a comunicação via computador pode eliminar os tipos de sinais de comunicação que os indivíduos usam para transmitir confiança, ternura, atenção e outras afeições interpessoais

Contrário a Daft et al., 1987 e Short et al. (1976 apud JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 4), estudos empíricos têm encontrado um bom nível de compartilhamento de conhecimento e de socialização nas interações virtuais (ADLER, 1995; CHIDAMBARAM, 1996; WALTHER, 1992, 1994, 1995, 1997 apud JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 4).

do meio, como a falta de sinais não-verbais, ao incluir em suas mensagens de texto tanto as informações operacionais quanto as sociais (WALTHER; BUNZ; BAZAROVA, 2005 p. 2).

Staples e Ratnasingham (1998, p. 138) sugerem que a confiança tem menos impacto nas interações virtuais do que nas presenciais em relação as variáveis de satisfação e stress no trabalho. Membros de equipes virtuais, segundo os autores, são menos sensíveis ao estabelecimento da confiança do que os de equipes presenciais.

Conforme explanado acima, percebe-se que há uma divergência de opinião entre alguns pesquisadores. Uns sugerem que não há como construir a confiança sem interações face a face, e outros que sugerem o oposto, ou seja, ser perfeitamente possível construir a confiança mesmo em interações essencialmente virtuais.

Face a esses questionamentos, conforme colocado na seção 1.1 – Formulação do Problema, este projeto de pesquisa aborda o tópico da confiança nas interações virtuais, visando identificar os fatores que contribuiriam para a construção da confiança nessas interações.

1.3 Objetivos da pesquisa

Os objetivos deste projeto de pesquisa estão classificados em objetivo geral e objetivos específicos.

O objetivo geral é o de identificar, baseado na literatura, descrever e validar os principais fatores que se apresentaram como facilitadores para a construção da confiança nas interações virtuais dos indivíduos nas suas relações inter-organizacionais e intra-organizacionais.

Os objetivos específicos são os seguintes:

• Levantar na literatura e descrever os principais fatores que se constituem em facilitadores para a construção da confiança nas organizações, e em específico, nos ambientes virtuais.

• Validar os fatores identificados na literatura como de maior relevância para a construção da confiança em uma amostra de membros de ambientes virtuais.

1.4 Hipótese

A hipótese deste estudo é que os fatores a seguir, levantados na literatura, constituem-se em facilitadores para a construção da confiança nas interações virtuais. Esses fatores estão agrupados em cinco blocos conforme a preponderância de atuação dos mesmos em cada bloco:

a) Principais características do Trustee1: Competência

Benevolência

Honrar os compromissos (Integridade) Reconhecimento

b) Principais características do Trustor2: Autoconfiança

Propensão para confiar (expor-se ao risco) Prestar ajuda ou comportamento prestativo

Altruísmo (oferecer algo sem a expectativa da compensação imediata) Flexibilidade

c) Principais características do contexto:

O respeito à pluralidade de idéias

A liberdade para se expor sem medo de errar A dependência mútua

A solução positiva ou favorável dos conflitos A homogeneidade cultural

A clareza quanto a responsabilidade ou o papel de si próprio e o da outra parte

A transparência quanto as normas e as regras de funcionamento de um grupo ou de uma organização

1

É o agente a ser confiado, aquele que recebe a confiança de outrem. 2

d) Principais características da conectividade:

A pró-atividade: as iniciativas O feedback: as respostas

A tempestividade das iniciativas e respostas A qualidade da contribuição

A compreensão das mensagens

A disponibilidade de tempo para interagir

O equilíbrio entre as trocas sociais e profissionais

e) Outros fatores:

A consciência do processo da construção da confiança

Aceitar a traição como parte do processo da construção da confiança

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo, apresenta-se a Revisão de Literatura referente aos principais temas que permeiam o tópico da pesquisa, com destaque para: as interações virtuais; a comunicação virtual; as equipes e comunidades de prática virtuais. Segue-se então com a apresentação da conceituação da confiança; dos elementos que compõem a confiança; da confiança situacional com especial referencia ao “swift trust” e do desenvolvimento da confiança. Na seqüência expõe-se sobre a aplicação da confiança nas interações virtuais, e finaliza-se esta seção com a apresentação dos principais fatores potenciais facilitadores da construção da confiança nas interações virtuais.

2.1 Interações virtuais

O escopo de atuação das organizações está se expandindo fortemente com o auxílio da Internet. As decisões estão movendo-se dos antigos “headquarters” para as unidades de negócios e destas para as equipes independentes. Em suma, o controle centralizado não é somente impraticável, tornou-se impossível. Em vez de fluxos de ordens burocráticas e hierárquicas, o que se vê são fluxos de informações que permeiam toda a organização, permitindo que as pessoas tomem suas próprias decisões e ajustem prontamente suas ações (ALLEE, 2003, p. 4).

A Internet não é apenas informação, é mais importante que isso, diz respeito à comunicação. A informação não faz sentido caso não haja um receptor que possa interpretá-la e utilizá-la. As novas tecnologias de informação e comunicação, entre elas a Internet, expandiram a capacidade de comunicação entre as pessoas de forma inimaginável, e estão permitindo a estas e às organizações criarem modelos reais de interação virtual (ALLEE, 2003, p. 76).

2.1.1 Comunicação virtual

A comunicação mediada por computador (CMC) está se tornando cada vez mais importante para as organizações tanto para a troca de conhecimento quanto para a própria realização das tarefas. Numerosos exemplos deste tipo de comunicação podem ser encontrados na educação, na ciência, na economia, na administração pública etc. (BECKER-BECK; WINTERMANTEL; BORG, 2005 p. 500).

de bate-papo, fóruns, comunidades virtuais, conferencias virtuais, jogos eletrônicos e quaisquer outras formas de comunicação on-line). As interfaces referem-se aos meios nos quais as pessoas interagem com os computadores, como a visualização de um programa, interfaces gráficas, design de sites etc. (CHANG; PRESS, 2003, p. 1). Existem dois diferentes tipos de CMC: síncronas3 e assíncronas4. Nas interações síncronas as reações às mensagens são normalmente mais rápidas e por isso se parecem mais com as interações presenciais ou face a face. Já nas assíncronas há mais tempo para reflexão e por conseqüência as reações ou respostas tornam-se mais lentas (BECKER-BECK; WINTERMANTEL; BORG, 2005 p. 500).

Como exemplo de CMC sincronizada tem-se: videoconferência, mensagens instantâneas como MSN ou Skype, salas de bate-papo, e até telefonemas via computador (Voip). Como exemplo de CMC assíncrona tem-se: e-mail, fóruns, boletins eletrônicos e etc.

Essas formas de comunicação via computador, estão prevalecendo nas relações sociais de uma boa parte dos que trabalham em atividades baseadas no conhecimento. Elas facilitam a difusão e a recuperação da informação oferecendo a possibilidade de interações e debates por meio de fóruns eletrônicos autônomos que transpassam o controle da Mídia (CASTELLS, 2004, p. 415). Mas, apesar dos avanços tecnológicos na área da tecnologia da informação e comunicação (TIC), elas são ainda primariamente baseadas em texto. Portanto, são consideradas limitadas quanto à troca de informações e determinadas funções sociais que requerem uma comunicação mais profunda e detalhada (SOUKOP, 2000; SPEARS; LEA, 1994; WALTHER, 1996 apud HIAN et al., 2004, p. 2).

No entanto, apesar de algumas limitações tecnológicas, as interações via computador crescem a cada dia criando novas formas e canais de comunicação, modelando a vida e sendo modeladas por ela ao mesmo tempo (CASTELLS, 2000, p. 2).

3

São as comunicações mediadas por computador que ocorrem simultaneamente, que mantém sincronia (ex: MSN, Skype, tele e videoconferências etc.).

4

2.1.2 Redes de Interação nas Organizações (Networks)

Segundo Castells (2000, p. 500), todos os processos e funções dominantes da era da Informação estão sendo organizados em torno das networks, chamadas aqui simplesmente de redes. A difusão e a propagação dessas redes modificam substancialmente tanto a operação quanto os resultados nos processos de produção, de experimentação, de poder e de cultura. As relações entre essas redes são elementos críticos para a dominação e mudança da sociedade: “A novas redes de interação social (SocialNetwork), onde o poder dos fluxos será mais influente que o fluxo dos poderes” (CASTELLS, 2000, p. 500).

Nas organizações americanas, nos meados da década de 80, as novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) que surgiam eram vistas como um instrumento facilitador para o trabalhador e não como um instrumento de mudança organizacional. No entanto, a mudança organizacional aconteceu independentemente da mudança tecnológica, e ocorreu devido a crescente necessidade de cooperação que o novo ambiente organizacional exigia. Na verdade, a introdução da TIC sem a devida mudança de mentalidade nas organizações, agravavam mais ainda os problemas de burocratização e de rigidez destas. Assim, o maior obstáculo que as organizações encontravam para se adaptar à flexibilidade de uma nova economia era a sua tradicional cultura organizacional (CASTELLS, 2000, p. 184-185).

Por outro lado, uma vez que essas barreiras culturais eram suplantadas, a TIC tinha uma enorme participação nas mudanças organizacionais provendo as condições necessárias para a criação das redes de interação organizacionais (Networks). Estas tornaram-se a mola mestra das organizações atuais, e face a sua grande flexibilidade, incrementaram o desempenho dos negócios. Avanços qualitativos na TIC permitiram uma interação em tempo real nos processos de gerenciamento, produção e distribuição entre as diferentes organizações e entre as próprias unidades destas. Assim, cooperação e redes de interação facilitam o compartilhamento de custos e riscos e a manutenção da informação constantemente atualizada. As organizações que não se adaptarem a essa realidade dificilmente sobreviverão (CASTELLS, 2000, p. 186-187).

suficiente para mudar as suas metas rapidamente e que inovam constantemente, já que a inovação é e continuará sendo a principal vantagem competitiva de uma organização (CASTELLS, 2000, p. 188).

Segue agora uma exposição um pouco mais detalhada das duas formas de interações virtuais nas organizações mais destacadas pela literatura (WALTHER; BUNZ; BAZAROVA, 2005; JARVENPAA; LEIDNER, 1999; MOWSHOWITZ, 1997; SAINT-ONGE; WALLACE, 2003; WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002): as Equipes Virtuais (EV) e as Comunidades de Prática Virtuais (CPV).

2.1.2.1 Equipes virtuais

As equipes5 virtuais são formadas por grupos de pessoas que colaboram, de diferentes localidades, utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação (TIC). Normalmente os membros destas equipes precisam trabalhar juntas por um pequeno período, objetivando aprender uns com os outros e alcançar metas específicas. Muitas destas equipes não têm nenhuma oportunidade de estabelecer encontros presenciais ou face a face.

Por outro lado, as equipes virtuais costumam ser mais flexíveis e responder com maior prontidão aos questionamentos e problemas. Essas diferentes perspectivas de atuação é que difere esta forma de equipe das equipes tradicionais (WALTHER; BUNZ; BAZAROVA, 2005).

Segundo Kristof et al. (1995 apud JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 2), uma equipe virtual tem como características a transitoriedade, a diversidade cultural, a dispersão geográfica e a execução do trabalho por meio de comunicação eletrônica (CMC). A forte confiança neste tipo de comunicação é que permite aos membros separados pelo tempo e espaço, se engajarem num trabalho colaborativo (JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 3).

Ao se expandirem globalmente, as empresas necessitam desenvolver novos produtos em um curto espaço de tempo e contratar mão de obra culturalmente diversa. Para tal, a formação de equipes virtuais torna-se fundamental por sua flexibilidade, agilidade nas respostas, custos baixos e otimização dos recursos (MOWSHOWITZ, 1997).

Porém o lado escuro desta nova forma organizacional, equipes virtuais baseadas em interações via CMC, também se faz presente. Disfunções como baixo comprometimento, sobrecarga de tarefas, ambigüidade de funções, absenteísmo e excesso de interações sociais

5

podem tornar-se exageradas num contexto virtual (O’ HARA-DEVEREAUX; JOHANSEN, 1994 apud JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 2). Além disso, clientes podem perceber a falta de fidelidade, consistência e permanência entre os membros das equipes virtuais (MOWSHOWITZ, 1997).

Atualmente a classificação dos tipos de equipes virtuais baseia-se em três eixos principais: o grau de dispersão geográfico e cultural, a relação trabalhista com a organização e o nível de continuidade destas equipes (PANTELI, 2003, p 15).

O grau de dispersão pode ser local, nacional e global. E quanto mais aumenta esse grau, ou seja, quanto mais globalizada a equipe, torna-se mais difícil a interação face a face, e consequentemente, restringe-se o nível de familiaridade entre os membros. A variável cultural também acompanha essa mesma direção, ou seja, quanto mais globalizada a equipe, mais culturalmente diversa ela se torna, e como conseqüência, maior a dificuldade de se construir uma coesão entre os membros (PANTELI, 2003, p. 16).

Quanto às relações trabalhistas, Handy (1995, p. 48) sugere tornar trabalhadores virtuais em membros efetivos da organização como forma de incrementar o senso de reciprocidade, lealdade e coesão entre estes. Quanto mais estreito for o relacionamento de um membro com a organização, maiores serão as oportunidades de desenvolvimento de familiaridade com os outros e maior será o grau de compreensão deste em uma determinada situação (PANTELI, 2003, p. 18). Quanto ao nível de continuidade ou o tempo de vida das equipes, observa-se a mesma relação.

Assim, segundo Panteli (2003, p. 19), quanto menor o grau de dispersão geográfica e cultural e maiores os níveis de relacionamento com a organização e de continuidade das equipes virtuais, maior a probabilidade de um crescimento da compreensão, da reciprocidade e da coesão entre os membros dessas equipes.

2.1.2.2 Comunidades de Prática Virtuais (CPV)

Comunidades de interesse são redes informais de conhecimento que possuem um pouco mais de foco. Elas geralmente são formadas por pessoas que têm interesses comuns, mas nem sempre estão interessadas em aprender e se aperfeiçoar conjuntamente (ALLEE, 2003, p. 115).

As Comunidades de Prática e as Comunidades de Prática Virtuais (CPV) possuem relações mais fortes do que as redes informais (ALLEE, 2003, p.116). Elas são formadas por um grupo de pessoas que compartilham o mesmo interesse, o mesmo tipo de problemas ou ainda uma mesma paixão sobre um tópico. Esse grupo aprofunda o seu conhecimento e expertise por meio de interações que fazem entre si (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002, p. 4).

Segundo Cross e Parker (2004 p. 146), as CPV normalmente não são reconhecidas formalmente, mas podem ser críticas para a organização na descoberta e aproximação de especialistas dispersos por questões físicas ou até por modelos organizacionais predominantes. Gerentes podem usar a análise dessas redes no sentido de descobrir essas pessoas-chaves e também de avaliar a conectividade.

Wenger, McDermott e Snyder (2002, p. X) destacam que as CPV são ideais para um bom desempenho no gerenciamento do conhecimento porque direcionam a estratégia organizacional; geram novas linhas de negócios; solucionam problemas; promovem a disseminação de melhores práticas; desenvolvem as habilidades dos empregados; e ajudam a recrutar e a reter talentos. Enfim, provêem uma infra-estrutura organizacional concreta para a realização do sonho da organização que aprende (WENGER, 2001, p. 09).

AUTORES ELEMENTOS Wenger, McDermott e Snyder apud Saint-Onge e Wallace (2003) Domínio

Base de conhecimento da comunidade e compreensão do seu campo de atuação

Comunidade

Conjunto de pessoas que formam a comunidade, compreendendo suas interações e respectivas funções

Prática

O que a comunidade constrói: lições aprendidas, ações, repositório de conhecimento etc. Lesser, Fontaine e Slusher apud Saint-Onge e Wallace (2003) Pessoas

Aqueles que interagem em bases regulares em torno de um conjunto de questões, interesses ou necessidades

Lugares

Locais de reunião: encontros face a face ou virtual que reúnem os membros da comunidade

Objetos

Conhecimentos gerados pelos indivíduos ou coletivamente pela comunidade

Saint-Onge e Wallace (2003)

Prática

Base de conhecimento, processos e

procedimentos que constituem uma coleção de ações na entrega de um produto ou serviço

Pessoas

Praticantes que se juntam para descobrir maneiras de construir as novas capacidades requeridas para realizar as estratégias de negócio

Capacidades Competência (conhecimento, habilidades, atitudes e valores), marcas, processos e

relacionamentos que resultam na capacidade para empreender ações dentro da prática. O link entre estratégia e desempenho

Quadro 1 - Elementos constitutivos das Comunidades Virtuais Fonte: Saint-Onge e Wallace (2003, p. 35)

Segundo Wenger (2001, p. 09-10), os desafios empresariais, apresentados pela dinâmica de mercados, estão cada vez mais complexos e superá-los requer integração de conhecimentos e colaboração entre as pessoas. Nesse sentido, o autor defende que as CPV são recursos apropriados porque estimulam a exposição, discussão e análise de idéias, compartilhando conhecimentos com liberdade e criatividade e incentivando novas abordagens para os problemas.

2.2 Confiança

2.2.1 Conceituação

Existem na literatura alguns termos que frequentemente são utilizados como sinônimos da confiança e que dificultam o entendimento e a distinção do conceito desta (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 712). Os termos que mais se confundem com a confiança e que serão aqui tratados são: confiabilidade, cooperação, confidência e previsibilidade.

A confiança e a capacidade de identificar a confiabilidade não são a mesma coisa, embora estejam logicamente vinculadas. A confiança é algo que se concede enquanto que a confiabilidade é algo que se merece. A confiabilidade pode ser demonstrada, pode ser estabelecida com motivos e evidências reduzindo-se assim a um tipo de garantia. Por outro lado, o ato de confiar é mais dependente das atitudes e da experiência de quem confia do que de qualquer conjunto de fatos a respeito do outro. Pode-se tanto confiar conscientemente em alguém que não seja confiável, quanto desconfiar de alguém perfeitamente confiável devido as circunstâncias da situação (SOLOMON; FLORES, 2002, p. 119-125).

Para Gambetta (1988), existe confiança quando a probabilidade que a outra parte (trustee) agirá beneficamente ou ao menos não denegrirá a imagem do primeiro (trustor), é forte o suficiente para que este se engaje em uma forma de cooperação com esta parte. Percebe-se nessa definição uma falta de clareza na distinção entre confiança e cooperação (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 712). Embora a confiança possa freqüentemente conduzir as pessoas a um comportamento cooperativo, ela não é uma condição necessária para que isto ocorra. Pode haver cooperação sem confiança, desde que haja mecanismos de punição para um comportamento inadequado da outra parte (trustee); a questão proposta não coloque o trustor em situação de vulnerabilidade; ou ainda quando a outra parte (trustee) revela um comportamento que se alinha aos desejos do trustor. Nessas três situações, a ausência ou a drástica redução da vulnerabilidade poderá permitir a cooperação sem o estabelecimento de confiança (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 712-713).

expectativas não serão decepcionadas: que os políticos tentarão evitar uma guerra, que o trem não irá descarrilar, que o avião não cairá. Em suma, não se pode viver sem formar expectativas frente às contingências e tem-se que negligenciar a possibilidade da decepção destas. Negligenciam-se tais fatos devido a pequena probabilidade de acontecerem mas também porque não se sabe o que mais poderia ser feito. Por outro lado a confiança pressupõe uma situação de risco. Envolve escolha e decisão do trustor. Tem-se a alternativa de escolher enquanto que na confidência não existe tal alternativa. Portanto não se depende tanto das relações de confiança quanto das de confidência (LUHMANN, 1996).

Por último, apesar da estreita relação entre confiança e previsibilidade face ao fato de ambas conduzirem a uma redução da incerteza (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 713-714), cabe aqui ressaltar as suas diferenças. Gabarro (1978) define confiança como: “a extensão à qual um indivíduo pode esperar um comportamento previsível da outra parte, em termos do que é normalmente esperado por uma pessoa que age com boa fé”. O que está sendo esquecido nesse conceito é a disposição para o risco e a vulnerabilidade que existe em um relacionamento de confiança. A previsibilidade pode ser mais bem entendida como uma influência para a cooperação. Se um indivíduo espera um comportamento positivo e previsível da outra parte, ele se sentirá disposto a cooperar com tal parte. Entretanto, a razão para essa previsibilidade pode ser externa como, por exemplo, quando é utilizado um forte mecanismo de controle (FRIEDLAND, 1990 apud MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 714). Portanto, a previsibilidade por si só é insuficiente para a confiança (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 714).

Segue quadro 2 com algumas conceituações de confiança onde percebe-se claramente a diversidade e a pluralidade dos significados destas:

Definições de Confiança Fonte

Confiança é um estado psicológico compreendido pela intenção de aceitar a vulnerabilidade baseado sobre as expectativas positivas das intenções comportamentais do outro.

Rousseau, 1998, p. 395. Confiança é uma construção psicológica, uma experiência

resultante das interações dos valores, atitudes, humores e emoções das pessoas.

Jones, George, 1998, p. 532, apud Ford, 2001, p. 30. Confiança é a expectativa de um regular, honesto e

cooperativo comportamento baseado em normas e valores compartilhados.

Fukuyama, 1995. Confiança são as expectativas, suposições ou crenças de

uma pessoa sobre a probabilidade de que o outro irá agir favoravelmente ou ao menos não prejudicará os seus interesses.

Robinson, 1996, p. 576, apud Ford, 2001, p. 30. Confiança é a disponibilidade de se fazer vulnerável às

ações de outra pessoa, baseada na expectativa de que ela virá a executar uma ação particular importante para você, mesmo que não seja possível monitorar ou controlar essa pessoa”. (Mayer et al., 1995).

Mayer, et al., 1995.

A confiança se baseia no fato de que uma pessoa será confidente e se esforçará para agir em conformidade com as palavras, ações e decisões dos outros.

McAllister, 1995. Quadro 2 - Exemplos de definições de confiança

Fonte: Ford (2001, p. 30).

Apesar da imensa dificuldade em se encontrar uma definição que abranga todos os aspectos relacionados à confiança, fez-se aqui neste estudo a opção pelo conceito proposto por Mayer, Davis e Schoorman (1995): “Confiança é a disponibilidade de se fazer vulnerável às ações de outra pessoa, baseada na expectativa de que ela virá a executar uma ação particular importante para você, mesmo que não seja possível monitorar ou controlar essa pessoa” (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995).

2.2.2 Dimensões da confiança

Basicamente na literatura se distinguem duas correntes principais de estudos sobre a confiança: a comportamental e a psicológica. Na concepção comportamental a confiança é vista como uma escolha racional, tal como uma escolha em cooperar ou não em um jogo (HARDIN, 1993; WILLIAMSON, 1981 apud LEWICKI; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006, p. 992). O tomador de decisão (trustor) precisa decidir o quanto irá cooperar com o receptor da confiança (trustee) e fazer isto de forma assumidamente racional (LEWICKI; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006, p. 995). Portanto, a essência da confiança na visão comportamental é a escolha entre o “cooperar” e o “não cooperar” (SOLOMON; FLORES, 2002).

A concepção psicológica enfatiza as dimensões cognitivas e afetivas da confiança. A cognitiva é aquela na qual o indivíduo encontra evidências de confiabilidade por parte do outro, demonstrada principalmente por meio da competência e da responsabilidade deste. “Escolhe-se em quem confiar a respeito do que e sob que circunstâncias, e essa escolha baseia-se no que se entende por “boas razões” para crer na confiabilidade do outro” (LEWIS; WIEGERT, 1985 apud MCALLISTER, 1995, p. 25).

Nas organizações a extensão a qual um indivíduo irá se esforçar para estabelecer um relacionamento de confiança cognitiva com seu par dependerá do sucesso das interações passadas deste, bem como da similaridade social entre os pares e do contexto organizacional (ZUCKER, 1986 apud MCALLISTER, 1995, p. 25-27).

A dimensão afetiva é fundamentada nos interesses e cuidados recíprocos que emergem das relações entre duas partes (MCALLISTER, 1995, p. 25). As pessoas investem emocionalmente nas suas relações de confiança, expressam um genuíno interesse pelo bem estar de seus pares, acreditam na virtude intrínseca a esses relacionamentos, e crêem na reciprocidade desses sentimentos (PENNINGS; WOICESHYN, 1987 apud MCALLISTER, 1995, p. 25).

Pesquisas em relacionamentos afetivos e cognitivos têm destacado a preponderância do primeiro sobre o segundo. A confiança cognitiva é vista como mais superficial e menos especial que a afetiva (JOHNSON; SWAP, 1982 apud MCALLISTER, 1995 p. 29). Entretanto, nas relações de trabalho entre gerentes das organizações, algum nível de confiança cognitiva pode ser necessário para que a confiança afetiva se desenvolva (MCALLISTER, 1995 p. 30).

psicológica se apóia em considerar as causas da ação, principalmente em referencia as crenças, expectativas e emoções (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). Por outro lado, ambas as visões se aproximam no que tange a decisão arriscada que as pessoas necessitam tomar ao engajarem-se em relacionamentos de confiança nas suas interações (COSTA, 2003b).

Desta forma, Costa (2003b, p. 608) propõe uma concepção multidimensional para a confiança, não somente baseada nas expectativas e na percepção dos motivos e intenções dos outros (visão psicológica), mas também na manifestação comportamental para com esses outros (visão comportamental). Essa concepção é consistente com o modelo integrado de confiança de Mayer, Davis e Schoorman (1995), no qual ele sugere que a confiança é composta por diferentes elementos tais como: a propensão para confiar, a percepção da confiabilidade e a aceitação do risco (COSTA, 2003b, p. 608).

2.2.3 Elementos da confiança

Propensão para confiar ou disposição geral para confiar no outro é fundamentada na personalidade individual, nas experiências de vida, nos aspectos culturais, na educação e em outros fatores socioeconômicos (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 715). Nas organizações modernas, por exemplo, o crescimento da necessidade de cooperação faz com que as pessoas tenham que se relacionar sem se conhecerem ou ter um histórico de trabalho juntas. Nessa situação a disposição para confiar pode fortemente determinar as decisões para iniciar um movimento (processo) de confiança (COSTA, 2003a, p. 6).

Como a propensão para o confiar é uma qualidade inerentemente ligada ao trustor e, consequentemente, insuficiente para que se compreenda o processo da confiança como um todo, faz-se necessário examinar as principais características do outro elemento da relação, ou seja, do trustee (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995, p. 716).

O segundo componente da confiança, a percepção da confiabilidade, é uma característica inerente ao trustee e baseia-se em três critérios primários: competência, benevolência e integridade. A importância relativa de cada um desses critérios pode variar de situação para situação (COSTA, 2003a, p. 7). A confiança na competência tem foco na habilidade: “eu acredito que você sabe o que está falando”. Confia-se na competência desta pessoa (CROSS; PARKER, 2004, p. 99).

não irá falar mal de mim ou contar aos outros que eu não sei muito sobre um determinado assunto”. Confiar na benevolência do outro, permite uma exposição da falta de conhecimento e consequentemente a liberdade para perguntar questões que necessitam ser respondidas (CROSS; PARKER, 2004, p. 99).

A confiança baseada na integridade é questão de honrar os compromissos. O comportamento íntegro pressupõe uma imensa responsabilidade no cumprimento dos compromissos assumidos. Romper uma promessa ou compromisso equivale a desconhecer um direito do outro e constitui uma grande falta de respeito (KOFMAN, 2004, p. 259).

Um maior aprofundamento da percepção da confiabilidade poderá ser encontrado no item 2.4.5.1 – Grupo de Fatores Característicos do Trustee do Capítulo da Revisão de Literatura.

O terceiro e último elemento que compõe a confiança segundo o modelo de Mayer, Davis e Schoorman (1995) (figura 1), é a aceitação do risco. Refere-se às ações de um refletidas na disposição de ser vulnerável em relação às ações dos outros, as quais não se pode controlar. Porém, a decisão de arriscar-se ou não, depende claramente do contexto no qual o relacionamento está inserido (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995).

Percepção da Confiabilidade do Trustee

Figura 1 - Modelo do processo da confiança proposto por Mayer. Fonte: Mayer, Davis e Schoorman (1995)

Benevolência Habilidade

Integridade

Confiança Disposição ao risco

nos relacionamentos Resultados

Percepção de Risco

Propensão à Confiança pelo

Mesmo quando se obtém um nível positivo de confiança quanto as percepções da confiabilidade do outro e a disposição de se confiar, os fatores contextuais possuem o poder de influenciar fortemente esse nível de confiança adquirido. Dentre esses atributos externos destacam-se: os interesses envolvidos, o balanço do poder na relação, a percepção do nível de risco e as alternativas a disposição do trustor (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). A seguir explica-se mais detalhadamente o papel do contexto ou da situação no processo da construção da confiança.

2.2.3.1 Confiança situacional

Segundo Dibben (2000, p. 55), embora um indivíduo possa confiar em outro, ele não poderá fazê-lo em certas situações e sob algumas circunstâncias. A confiança, portanto, nesse caso torna-se dependente de certas situações que modificam as tendências para se confiar (WORCHEL 1979 apud PANTELI, 2003, p. 10).

Geralmente fala-se simplesmente em confiar ou não confiar em alguém. Mas na verdade, confia-se em relação ao desempenho de certos atos dentro de domínios bem demarcados (SOLOMON; FLORES, 2002, p. 128). Quando uma pessoa questiona se há confiança ou desconfiança em um relacionamento, a resposta apropriada não deveria ser apenas afirmativa ou negativa. Ela é dependente da ação requerida. Confia-se ou desconfia-se em alguém para fazer algo (LEWICK; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006, p. 1003).

Deve-se distinguir entre a confiança em alguém que tem que agir e produzir um determinado resultado baseado em suas habilidades e características internas e a confiança global num evento ou processo e seu resultado o qual é afetado por fatores externos como oportunidades e interferências. A realização de um objetivo ou meta deveria ser decomposto entre atributos internos como a competência, a benevolência, a disposição, entre outros e atributos externos como condições apropriadas, oportunidades, recursos, riscos e adversidades (CASTELFRANCHI; FALCONE, 1999, p. 4).

como também considerações sobre a situação e os riscos associados no agir sobre certas circunstâncias.

Em determinadas situações, há a necessidade de se confiar em desconhecidos. Confia-se que eles sejam justos, honestos e sensatos e que na maior parte do tempo façam o que se espera que façam, não porque se sintam compelidos em fazê-lo, mas, porque sabem (mesmo sem estar conscientes) que também participam de uma rede de confiança (SOLOMON; FLORES, 2002, p. 72). Os negócios, os relacionamentos pessoais e a política sempre exigiram confiança, mas na nova sociedade do conhecimento, a necessidade de confiar em desconhecidos está crescendo exponencialmente (SOLOMON; FLORES, 2002, p. 72).

Nessas situações onde os indivíduos têm pouca informação sobre os outros, ou não estabeleceram nenhum vínculo com esses outros, a confiança pode inicialmente se desenvolver baseada nas disposições individuais, nos constrangimentos situacionais, ou nos arranjos institucionais (COSTA, 2003a, p. 13). A esse tipo de confiança situacional alguns autores deram o nome de swift trust ou confiança instantânea.

Meyerson, Weick e Kramer (1996) desenvolveram o conceito de swift trust, chamada aqui de confiança instantânea para equipes temporárias ou as quais a existência é formada ao redor de uma tarefa comum com um período finito de vida. Devido há prazos de entrega apertados e ao pouco tempo disponível para a construção de relacionamentos, essas equipes se vêem obrigadas a importar expectativas de confiança de outras situações vivenciadas anteriormente.

A confiança instantânea sugere que questões sobre a viabilidade da confiança ou ainda como ela pode ser desenvolvida em interações via CMC são inapropriadas. O correto seria perguntar de onde a confiança foi importada e como fazer para sustentá-la nas equipes virtuais (JARVENPAA; LEIDNER, 1999 p. 6).

A teoria SIDE (identificação social não individualizada) sugere que na ausência de sinais individuais sobre os outros, como no caso da comunicação via computador, indivíduos constroem impressões estereotipadas baseados na informação limitada que possuem (LEA; SPEARS, 1992). Analogamente a essa teoria, indivíduos em equipes temporárias fazem inicialmente o uso da categorização direcionada do processo da informação para depois formarem as suas impressões sobre os outros membros da equipe (JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 6).

pró-atividade, pelo entusiasmo e pela criatividade (MEYERSON; WEICK; KRAMER, 1996, p. 180). Ações fortalecem a confiança no auto-desempenho: a ação irá manter os membros confiantes que a equipe estará apta para gerenciar incertezas, riscos e pontos de vulnerabilidade (JARVENPAA; LEIDNER, 1999, p. 6).

Assim, do mesmo modo que as tradicionais conceituações de confiança são baseadas fortemente nas relações interpessoais, a confiança instantânea ou swift trust desvaloriza o interpessoal baseando-se inicialmente em uma abrangente categorização das estruturas sociais e posteriormente na ação (MEYERSON; WEICK; KRAMER, 1996).

Segundo Meyerson, Weick e Kramer (1996), o que é relevante nas equipes temporárias são as reputações profissionais dos seus membros, as reputações das pessoas as quais os membros se reportam e na percebida interdependência entre os membros das equipes.

No entanto, segundo Jarvenpaa e Leidner (1999, p. 6), os efeitos das redes profissionais e de suas reputações podem ser mais fracos em algumas equipes virtuais devido há falta de clareza nas definições e nas fronteiras dessas redes e na menor ênfase dada aos papéis desempenhados por cada membro.

2.2.4 Desenvolvimento da confiança

É de entendimento comum que a confiança não é estática, ela desenvolve-se com o passar do tempo e percorre várias fases como a construção, manutenção, declínio e renovação (COSTA, 2003a, p. 7).

Dentre os modelos de desenvolvimento da confiança encontrados na literatura destacou-se os propostos por: Saphiro et al. (1992), Lewicki e Bunker (1996), Rousseau, Stikin e Camerer (1998), que possuem relativa similaridade e a visão de Solomon e Flores (2002), que critica e discorda desses modelos.

não apenas derivadas da existência de dissuasão, mas também, apoiadas na credibilidade e na competência do outro. A confiança calculável é provavelmente a forma mais encontrada nas novas relações, e é geralmente formada por parceiros ou membros de grupos que não tiveram nenhuma conexão social prévia (LEWICKI; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006, p. 1010).

Saphiro et al. (1992) e Lewicki, Tomlinson e Gillespie (1995), consideram a confiança baseada no conhecimento como o segundo estágio de desenvolvimento desta. Este ocorre quando uma pessoa possui informação suficiente sobre a outra pessoa, e, portanto, pode entendê-la e prever o seu comportamento. Desenvolve-se por meio de informações sobre preferências, desejos e comportamentos da outra parte. Dois processos-chave são responsáveis para que se alcance esse estagio de confiança: comunicação regular e interação (LEWICKI; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006, p. 1010).

O terceiro estágio do desenvolvimento da confiança, segundo os modelos de Saphiro et al. (1992), e Lewicki e Bunker (1995), é o baseado na identificação que nasce entre as pessoas que compartilham de uma identidade comum, ou seja, que possuem valores, moral e ética similares. Essa confiança se desenvolve através da empatia entre as partes, que efetivamente se entendem e se apreciam, e esse perfeito entendimento pode chegar ao ponto que um efetivamente possa agir pelo outro (LEWICKI; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006, p. 1010).

Já Rousseau, Stikin e Camerer (1998) sintetizaram o segundo e terceiro estágios com a sua confiança denominada “relacional”, onde além das informações da outra parte, se agrega laços emocionais aos relacionamentos (LEWICKI; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006, p. 1010).

Essas três bases podem ser vistas como estágios seqüenciais da confiança, no qual se alcançando a confiança no primeiro nível (calculável), habilita-se para o próximo nível (conhecimento) e assim sucessivamente. Nem todas as relações de confiança se desenvolvem amplamente, e como conseqüência, a confiança não pode passar do primeiro para o segundo estagio. A efetiva cooperação provavelmente não irá acontecer se a confiança interpessoal entre indivíduos que interagem por um período de tempo não se desenvolver. Portanto, a passagem do estagio calculável para a do conhecimento torna-se crucial para o desenvolvimento da confiança (COSTA, 2003a, p. 9).

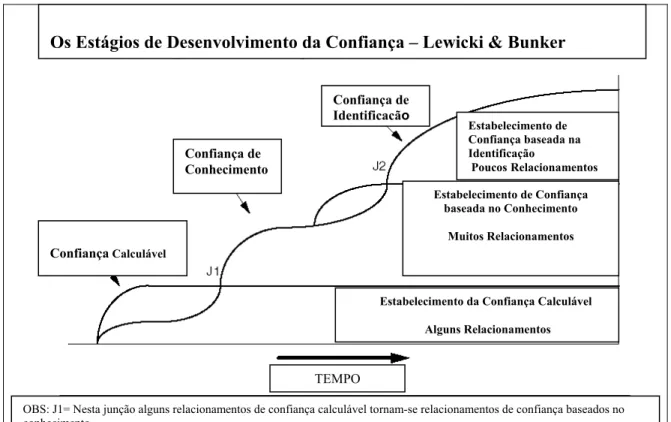

Figura 2 - Estágios do Desenvolvimento da Confiança Fonte: Lewicki, Tomlinson e Gillespie (2006, p. 1008).

Contrários a estas teorias de desenvolvimento da confiança, Solomon e Flores (2002, p. 141) contrapõem que a evolução verdadeira da confiança seria o alcançar da chamada: “confiança autêntica6”. Na verdade para esses autores a evolução da confiança se dá quando as pessoas passam de uma confiança “simples”, aquela onde a traição é considerada irreparável, para uma confiança autêntica, onde há a consciência de que a confiança é um processo que envolve a sua construção, manutenção e recuperação. Um nível de confiança que permite a desconfiança, e onde esta transita normalmente, e é encarada como um dos componentes deste processo.

6

Segundo Solomon e Flores (2002), é aquela que considera a possibilidade da traição e da desconfiança como parte essencial da confiança.

Os Estágios de Desenvolvimento da Confiança – Lewicki & Bunker

Confiança de Identificação

Confiança de Conhecimento

Confiança Calculável

Estabelecimento de Confiança baseada na Identificação

PoucosRelacionamentos Estabelecimento de Confiança

baseada no Conhecimento Muitos Relacionamentos

Estabelecimento da Confiança Calculável

Alguns Relacionamentos

OBS: J1= Nesta junção alguns relacionamentos de confiança calculável tornam-se relacionamentos de confiança baseados no conhecimento.

J2 = Nesta junção poucos relacionamentos baseados no conhecimento, onde ocorre uma afeição positiva, tornam-se relacionamentos de confiança baseados na identificação.