Dinâmica locacional

da vitivinicultura

no Rio Grande do

Sul e no Vale do São

Francisco

Luciane Schneider Kümmel1 Márcia Azanha Dias de Moraes2 Pedro Valentim Marques3

Resumo: O objetivo deste estudo foi identificar os fatores locacionais que influenciaram a tomada de decisão de expandir os investimentos da atividade vitivinícola em novas regiões do Rio Grande do Sul (Serra do Sudeste e Região da Campanha) e no Vale do São Francisco (Bahia e Pernambuco). A metodologia adotada foi o levantamento de dados primários por meio de entrevista direta com empresários do setor. A abrangência da pesquisa foi de 73,3 % da população-alvo e ocorreu em de-zembro de 2005, no Rio Grande do Sul e em janeiro de 2006, no Vale do São Francisco. Com essa pesquisa, constata-se que, no Brasil, a atividade vitivinícola é condicionada à distribuição espacial dos recursos produtivos, destacando-se fatores edafoclimáticos, qualidade da matéria-prima, com-portamento do empresário e disponibilidade de terras. A pesquisa ainda revelou que as empresas estão preocupadas com a qualidade final do produto (vinho), a qual é otimizada pela alta qualidade da matéria-prima (uva) que por sua vez depende das condições edafoclimáticas da região produtiva. Tal preocupação e/ou necessidade provocou essa expansão geográfica da atividade para a Serra do Sudeste e para a Região da Campanha, no Rio Grande do Sul, e no Vale do São Francisco, na Região do Semiárido, no Nordeste.

Palavras-chave: expansão geográfica, fatores locacionais, vinho.

Location dynamics of the wine making industry

in Rio Grande do Sul and Vale do São Francisco

Abstract: The purpose of this work was to identify which location variables influenced on the deci-sion made by wine producers to expand wine industry to new regions of the state of Rio Grande do Sul (Serra do Sudeste and Campanha, south of Brazil) and Vale do São Francisco (northeast of Brazil). This research embraced 73,3 % of the producers investing in those new regions and it was devel-oped during December, 2005, in the State of Rio Grande do Sul, and on January, 2006, in the Vale do São Francisco, northeast of Brazil using the technique of direct interviews with farmers. Results showed that Brazilian wine producers regional expansion was subjected to the spatial distribution of

1 M.Sc. em Economia Aplicada. E-mail: gauchalu@hotmail.com.

2 Professora Doutora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq/USP. E-mail: mafdmora@esalq.usp.br. 3 Professor Titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq/USP. E-mail: pvmarque@esalq.usp.br.

productive resources, standing out the following factors: weather and soil conditions; raw material quality (grapes), manager behavior and land availability. This research showed that wine makers are concerned with the quality of the final product (wine), which depends on the grape quality, soil and weather conditions of the productive region. Indeed, the need or concern to achieve a higher level of quality forced the viticulture to expand and look for new productive areas.

Keywords: geographic expansion, location factors, wine.

Introdução

Na última década, a vitivinicultura brasilei-ra cresceu significativamente, passando de 200 milhões de litros em 1995 para 272 milhões de litros em 2005, representando um crescimento aproximado de 36 % no período. Em termos eco-nômicos, a importância do vinho, no mercado nacional, pode ser verificada no faturamento anual do setor, que foi de aproximadamente R$1,2 bilhão.

No Brasil, a elaboração de vinhos divide-se em vinhos finos/viníferas e comuns. Na elabo-ração de vinhos finos, são usadas uvas viníferas (de origem europeia) enquanto em vinhos co-muns, usam-se uvas americanas ou híbridas na elaboração.

O Rio Grande do Sul, com maior repre-sentatividade na produção, elabora cerca de 90 % do vinho nacional, sendo que, no País, aproximadamente 57 % da área total plantada com videiras está localizada nessa Unidade da Federação.

Desde 1875, com a chegada dos imigrantes italianos, a atividade vitivinícola está presente na Serra Gaúcha, sendo que com o passar dos anos, a produção foi se aprimorando e atingindo níveis de desenvolvimento bastante satisfatórios, transformando o local em polo vitivinícola na-cional. Atualmente, a região conta com mais de 600 estabelecimentos elaboradores de vinhos, com aptidão para essa atividade trazida pelos imigrantes.

Contudo, apesar da existência de várias benfeitorias4 que facilitam o desenvolvimento

do processo produtivo dos vinhos, percebe-se um movimento locacional na vitivinicultura brasileira: o crescimento da produção de vinhos fora da região tradicional (Serra Gaúcha).

A expansão ocorreu intra e interestadual, sendo que os lugares que mais se destacam é o Vale do São Francisco, em Pernambuco e na Bahia, e a Região da Campanha e Serra do Sudes-te, no Rio Grande do Sul. Ou seja, mesmo com as vantagens que a concentração geográfica da cadeia produtiva traz, estão surgindo novos polos vitivinícolas no País.

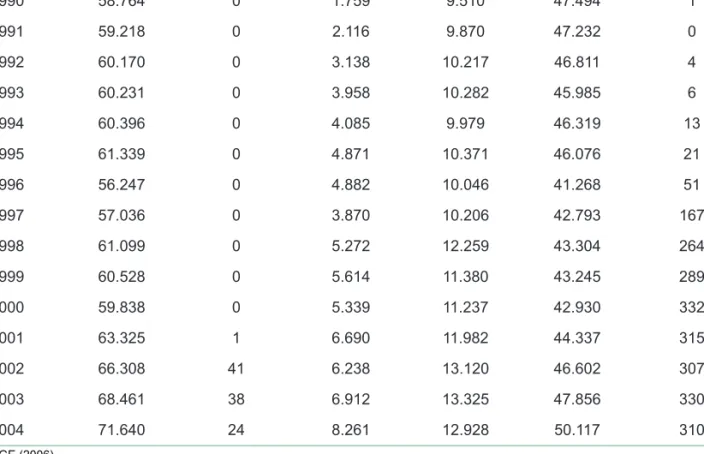

A Tabela 1 mostra a evolução em áreas com plantio de uva no País e por região (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). No Bra-sil, houve um aumento de aproximadamente 21,9 % na área plantada com videiras, no pe-ríodo 1990–2004. Além disso, todas as regiões apresentaram aumento na área plantada.

No período citado, a Região Sul, principal produtora de uvas e vinhos do País (com destaque para o Rio Grande do Sul), teve crescimento acu-mulado de 5,5 % na área plantada. Contudo, em 1990, a referida região apresentou decréscimo de 81 % da área cultivada com videiras e, em 2004, sua participação caiu para 70 %. Apesar desse decréscimo, essa região continua sendo a mais representativa no cultivo de videiras, nacionalmente.

No início da década de 1990, o Nordeste contribuía com 3 % da área total produtiva de vinho no País, e, em 2004, essa participação subiu para 12 %, com um crescimento acumu-lado de 369,6 %. Por sua vez, as regiões Norte e Centro-Oeste, agregadas, representam cerca de

4 As benfeitorias trazidas pela concentração geográfica, ou aglomeração de um ramo industrial resultam do fato que as indústrias têm suas atividades vinculadas

a outras indústrias, interligadas por seus produtos. No caso da indústria vitivinícola, podem-se destacar as fábricas de embalagens e transporte especializado, infraestrutura de canais de distribuição, instituições relacionadas ao agronegócio da uva e vinho, etc.

0,5 % da área total cultivada com videiras e no período 1990–2004, ambas também apresenta-ram crescimento.

A exemplo do Vale do São Francisco, tanto a Serra do Sudeste como a Região da Campanha – ambas no Rio Grande do Sul – apresentam boas aptidões à cultura da videira. O vinho é um produto diretamente relacionado com a qualidade da uva processada, ou seja, a uva destinada à elaboração de vinhos caracteriza-se por um ativo específico.

Contudo, a videira não se adapta a qual-quer clima ou região. É uma cultura delicada que exige cuidados no manuseio e bastante sensível a variações climáticas. Assim, entende-se que as condições edafoclimáticas influenciam direta-mente na qualidade da uva e do vinho.

Na literatura econômica, alguns autores5

destacaram que as fontes de matéria-prima

podem exercer forças de atração capazes de movimentar a indústria para o espaço geográ-fico em que estão localizadas. Assim, sendo a indústria dependente da matéria-prima, que pode apresentar características específicas, como é o caso da uva, a localização ótima da indústria pode ser a mais próxima possível da fonte dessa matéria-prima.

Entretanto, sabe-se que outros fatores po-dem ser fortemente relevantes para a tomada de decisão locacional de uma indústria ou agroin-dústria, como mão de obra, infraestrutura, custos de transporte, proximidade do mercado consu-midor, questões ambientais, etc., que podem se destacar mais ou menos, dependendo do tipo de indústria.

No processo de produção de vinhos, acredita-se que a matéria-prima seja uma

im-Ano Área plantada (ha)

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

1990 58.764 0 1.759 9.510 47.494 1 1991 59.218 0 2.116 9.870 47.232 0 1992 60.170 0 3.138 10.217 46.811 4 1993 60.231 0 3.958 10.282 45.985 6 1994 60.396 0 4.085 9.979 46.319 13 1995 61.339 0 4.871 10.371 46.076 21 1996 56.247 0 4.882 10.046 41.268 51 1997 57.036 0 3.870 10.206 42.793 167 1998 61.099 0 5.272 12.259 43.304 264 1999 60.528 0 5.614 11.380 43.245 289 2000 59.838 0 5.339 11.237 42.930 332 2001 63.325 1 6.690 11.982 44.337 315 2002 66.308 41 6.238 13.120 46.602 307 2003 68.461 38 6.912 13.325 47.856 330 2004 71.640 24 8.261 12.928 50.117 310

Tabela 1. Evolução da área plantada de videiras no Brasil e regiões (em hectares).

Fonte: IBGE (2006).

portante força de atração, capaz de movimentar a localização da fábrica processadora (vinícola) até sua fonte de localização.

A presente pesquisa teve como principal objetivo identificar quais fatores locacionais influenciaram a tomada de decisão de expandir os investimentos da atividade vitivinícola por parte dos empresários atuantes na Serra Gaúcha – principal polo vitivinícola do País. Durante essa pesquisa, observou-se um movimento de expan-são territorial da vitivinicultura para novas regiões do Rio Grande do Sul (Serra do Sudeste e Região da Campanha) e para o Vale do São Francisco, notadamente Bahia e Pernambuco, regiões onde anteriormente não se praticava tal cultura.

Referencial teórico

Desde 1978, quando passou a demonstrar interesse por sítios de produção, Bowersox (1978) trouxe importante contribuição no campo das teorias clássicas de localização, no seu estudo sobre logística.

Além de atualizar a teoria weberiana da localização, ele agregou alguns fatores loca-cionais capazes de influenciar a decisão final de onde produzir. Sua teoria é enriquecida por fatores intangíveis à decisão do melhor local a se produzir.

Para Bowersox (1978), os fatores locacio-nais podem ser agrupados e resumidos em três amplas categorias:

• Fatores de custo mínimo.

• Fatores de maximização de lucro. • Fatores intangíveis.

Os fatores de custo mínimo são divididos em dois grupos: custos de transferência e custos de produção.

Os custos do primeiro grupo são aqueles que resultam do deslocamento de matérias-pri-mas para o local de produção (planta industrial), relacionados com o embarque dos produtos finais para o mercado.

Os custos de transferência podem ser divi-didos em custos associados com a acumulação de matéria-prima (resultantes do movimento de matéria-prima ou produtos semiacabados para o ponto de transformação) e os custos de distribui-ção (derivados do embarque de produtos finais para o mercado consumidor, por meio de passos intermediários).

Já os custos de produção englobam os demais custos relacionados com a operação da unidade industrial. A somatória dos custos de transferência com os custos de produção resulta no custo de locação, que devem ser minimizados (BOWERSOX, 1978).

Segundo o autor, os fatores intangíveis podem ser divididos em dois grupos: o primeiro englobaria custos físicos, influenciando fatores que resultam de contatos pessoais de executivos de companhias, e o segundo é descrito pelas preferências pessoais, desejos e necessidades humanas que influenciam a seleção da locali-zação ideal.

Esses fatores, essencialmente humanos, podem ser de extrema importância na localiza-ção da planta industrial. Ou seja, ao adicionar os fatores intangíveis, o autor mostrou que as variáveis envolvidas na escolha locacional vão além das econômicas, normalmente usadas.

Assim, com o mercado próximo à origem das matérias-primas, os fatores pessoais podem influenciar na localização de uma unidade indus-trial. Tal decisão dependerá da soma minimizada dos custos de acumulação e de distribuição, asso-ciada às preferências particulares do empresário. Em alguns casos, a localização entre o mercado e a origem das matérias-primas pode levar a custos mais baixos.

Bowersox e Closs (1996) ressaltaram que indústrias de extração como a agrícola, a mine-radora e a madeireira devem ser localizadas no ponto em que estão disponíveis as matérias-pri-mas em quantidade suficiente para a produção. Na indústria de extração agrícola, o supri-mento e a quantidade de terra devem ser adap-tados às funções principais. Quanto à indústria

de extração mineradora, sua localização deve ser próxima aos depósitos, enquanto a indústria de extração madeireira deve ser próxima às florestas.

Nas indústrias em que ocorre grande perda de peso na produção em decorrência da natu-reza do produto, há necessidade de as plantas se localizarem próximas ao local de origem das matérias-primas6.

O resultado de tais localizações consiste na redução dos custos de transferência, porque o peso embarcado para o mercado torna-se sig-nificativamente menor que o peso das matérias-primas. Outro fator que leva as unidades produ-tivas a se instalarem próximas ao local de origem das matérias-primas diz respeito à perecibilidade desses materiais.

Portanto, conclui-se que são várias as forças capazes de influenciar os custos de trans-ferência para indústrias particulares e que levam a um ponto de custo menor, nas proximidades da matéria-prima. Tais forças compreendem:

• Perda de peso das matérias-primas du-rante o processo produtivo.

• Disponibilidade dessas matérias-primas. • Perecibilidade.

Apesar do presente estudo não visar à in-fluência dos custos de transporte na localização da atividade vitivinícola, a teoria de Bowersox (BOWERSOX, 1978; BOWERSOX; CLOSS, 1996), intimamente relacionada com a teoria weberiana, mostra-se bastante condizente, ao salientar questões direcionadas à matéria-prima (localização e perecibilidade).

Na atividade vitivinícola, a qualidade da matéria-prima (uva) possui extrema importância, visto que a qualidade da uva é preponderante em relação à sua oferta. Assim, a qualidade da uva influenciará diretamente no resultado do produto final – o vinho. Além disso, são as condições eda-foclimáticas que interferem na qualidade da uva processada e, consequentemente, no vinho.

Relacionar todos os fatores de decisão locacional capazes de influenciar o sítio de produção de uma empresa torna-se inviável, devido aos vários tipos de atividades produtivas e diferentes enfoques dentre estas. Enquanto muitos fatores podem ser considerados gerais, as empresas podem apresentar particularidades (fatores intangíveis) no processo de escolha do sítio de produção.

Ainda que a ênfase a ser dada a cada fator possa variar de acordo com a especificidade da região, Carlos (2000) enfatiza que a análise deve ser feita a partir de uma proposição geral (macro) para uma situação determinada (micro).

Nos fatores gerais, o autor destaca: • Polarização.

• Urbanização.

• Implicações estratégicas.

• Tipos de indústrias (poluentes e não poluentes).

No âmbito regional, têm-se: • Infraestrutura.

• Serviços disponíveis (água, energia elé-trica, combustíveis).

• Comunicações (viárias – ferrovias, ro-dovias, etc./ não viárias – telecomunicações, correios, entre outras).

• Recursos humanos (população, nível educacional, nível de especialização).

• Mercado (supridor de matéria-prima e/ ou insumos, consumidor).

Em relação aos fatores locais: • Custo da terra (valor histórico).

• Condições do terreno (declividade, con-dições de transporte).

• Meio ambiente (despejos industriais, poluição atmosférica, nível acústico).

• Microclima (chuvas, temperatura, umi-dade, ventos).

• Incentivos (governamentais)7.

Motta (1988) evidencia que os fatores locacionais podem influenciar uma atividade industrial de duas maneiras: orientando as in-dústrias para os pontos geográficos mais vanta-josos e aglomerando ou dispersando a atividade industrial dentro do espaço geográfico.

Primeiramente, em determinados lugares, as vantagens geográficas dos custos de trans-porte e de mão de obra atuam como forças para a formação da centralização industrial. As reduções nos custos da atividade industrial são consequências da produção em maior escala e da concentração de várias indústrias numa mesma área. Essa aglomeração pode resultar do fato de que certas indústrias têm suas atividades vinculadas a outras indústrias, interligadas por seus produtos.

Outro vetor de forças que pode direcionar e atrair investimentos a uma dada região é a infra-estrutura local. Peck (1996) definiu infrainfra-estrutura local como as facilidades que fornecem as bases coletivas (na ideia de que são usadas por ampla variedade de atividades e usuários individuais) e de integração (fornecendo os meios necessários por onde as firmas e/ou complexos (agro) indus-triais podem interagir) à atividade econômica.

Segundo o autor, a infraestrutura é fator importante para o desenvolvimento de qualquer atividade produtiva, seja ela mais ou menos de-pendente de matérias-primas localizadas ou de processos que envolvam alta tecnologia. Contu-do, em seus estudos, Peck (1996) concluiu que a infraestrutura raramente foi fator decisivo na escolha do local produtivo (sendo necessária, mas não suficiente).

Complementando essa análise, Moore et al. (1991) procuraram detectar em seus estudos a importância atribuída ao fator infraestrutura (considerando os itens gás/eletricidade/água, transporte público, estradas, rodovias, aeropor-tos, educação, meio ambiente, moradia/saúde,

comércio/lazer) na escolha de instalação ou relocalização de novas plantas produtivas por empresas médias da Europa. Os autores conclu-íram que a questão da infraestrutura só parece despontar depois que as firmas estão estabeleci-das na área e passam a enfrentar as dificuldades encontradas.

É oportuno destacar um fenômeno im-portante: o redirecionamento da localização de atividades produtivas, desencadeando um movi-mento de desconcentração econômica, onde se acrescenta uma nova tendência: a polarização induzida pelo fluxo de inovações.

Mudanças tecnológicas fazem com que indústrias antes intensivas em mão de obra tornam-se intensivas em capital, visando apurar sua qualidade (podendo deslocar-se para regiões menos desenvolvidas). Por sua vez, indústrias mais complexas tecnologicamente tendem a se concentrar em centros bem dotados de infraestru-tura de conhecimento, desfrutando das vantagens da aglomeração industrial8.

Cabe ressaltar também o papel que polí-ticas de desenvolvimento regional e incentivos fiscais têm para atrair investimentos em determi-nadas áreas. Na opinião de Clemente e Higachi (2000), os planos de desenvolvimento regional constituem o exemplo típico de delimitação de região de planejamento pelo Setor Público.

Nesse caso, pode-se também pensar em regiões com maiores desigualdades regionais, nas quais o Setor Público busca atuar, para elevar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento econômico.

Assim, o referencial teórico que fundamen-ta este estudo concentra-se em dois eixos. Por sua vez, a teoria apresentada por Bowersox (BO-WERSOX, 1978; BOWERSOX; CLOSS, 1996), uma versão ampliada da teoria weberiana, sus-tenta a tese de que as atividades agroindustriais que adicionam peso ao produto final estariam localizadas junto às fontes de matéria-prima,

7 Para esses últimos fatores, Carlos (2000) enfatiza que os estímulos à desconcentração industrial são a doação e a venda de terrenos, as facilidades de

infraestrutura, as condições de financiamento e os incentivos fiscais.

8 Regiões já industrializadas são capazes de atrair novas criações graças às infraestruturas que oferecem: organização da distribuição de energia, dos transportes,

além de adicionar o enfoque comportamental do empresário nas decisões tomadas. O autor também destacou questões de perecibilidade da matéria-prima, fundamental em se tratando de vitivinicultura.

Por sua vez, as várias teorias que relacio-nam fatores locacionais e sua relevância para a decisão do local produtivo permitiram a identi-ficação das variáveis a serem usadas nas entre-vistas. Além disso, agregando contribuições teó-ricas de vários autores, foi possível elaborar um modelo para explicar a localização da atividade vitivinícola, conforme apresentado na Fig. 1.

O modelo representado acima foi aplicado para a agroindústria vitivinícola, na realização da pesquisa de campo, buscando evidenciar os fatores locacionais que mais se destacaram para as vinícolas entrevistadas.

Metodologia

Para investigar a dinâmica locacional das vinícolas, foi realizado um levantamento de da-dos primários, através de entrevista direta com vinicultores, com a finalidade de identificar os fatores que impulsionaram o processo de decisão locacional. O foco da pesquisa foram as vinícolas com investimentos nas novas regiões vitivinícolas do País (a Região do Semiárido, no Nordeste, a Serra do Sudeste e a Região da Campanha, no Rio Grande do Sul), com investimentos na região tradicional (Serra Gaúcha) e aqueles que investi-ram diretamente nas novas regiões.

No que tange a elaboração e a produção de vinhos, a Serra Gaúcha é o ponto principal dessas atividades, no País. Entre os 613 estabe-lecimentos produtores de vinhos (vinícolas, can-tinas, etc.), 9 também estão com investimentos em outras regiões do Rio Grande do Sul e do território nacional. Na presente pesquisa, foram entrevistadas 8 dessas 9 vinícolas.

Atualmente, existem 6 vinícolas instaladas no Vale do São Francisco, abrangendo cidades da Bahia e de Pernambuco, na Região do Semi-árido. Na presente pesquisa, foram entrevistadas 3 dessas 6 vinícolas.

Assim, agregando-se as vinícolas entre-vistadas (no Sul e no Nordeste), conclui-se que foram atingidos 73,3 % da população-alvo da pesquisa.

Apesar de não existirem informações sobre a produção exata sobre as novas regiões do Rio Grande do Sul e do Vale do São Francisco, fez-se um levantamento junto às entidades do setor e junto às próprias vinícolas, para se chegar a um valor aproximado. Verificou-se que, em 2005, a produção total de vinhos das novas regiões foi de aproximadamente 13,2 milhões de litros.

Fig. 1. Variáveis consideradas na decisão locacional da agroindústria.

Ou seja, acredita-se que a decisão loca-cional de qualquer ramo agroindustrial esteja vinculada aos fatores descritos no modelo acima, que além dos fatores locacionais tradicionais (matéria-prima, custos de transporte e mão de obra), fatores de âmbito geral, regional e local (infraestrutura, questões ambientais, políticas de desenvolvimento regional, incentivos fiscais, agrega vínculo familiar) e fatores comportamen-tais ou intangíveis (preferência individual do empresário).

A magnitude que cada fator exerce sobre a decisão de instalação do sítio de produção de-penderá do tipo de agroindústria, quando alguns fatores poderão se mostrar mais ou menos rele-vantes. Além disso, um fator (individualmente) ou um conjunto de fatores podem influenciar a decisão do empresário em relação ao local de instalação da firma.

Entre as vinícolas alvo dessa pesquisa, o valor da produção conjunta é de 9,3 milhões de litros, ou seja, em termos de volume produzido, as vinícolas em questão são responsáveis por 70,4 % do total produzido nas novas regiões do Sul e do Nordeste.

No Vale do São Francisco, a produção total de vinhos é de 6 milhões de litros por ano (CO-DEVASF, 2006) elaborada por seis vinícolas9. No

Nordeste, dentre as três vinícolas em operação entrevistadas, a produção totaliza 2,95 milhões de litros, ou seja, 49,2 % da produção local.

Em atinência ao Rio Grande do Sul, não há informações oficiais sobre a produção de cada região, individualmente. Contudo, com a relação às vinícolas que estão investindo nessas novas regiões, foi possível uma aproximação do volu-me total produzido. Na Região da Campanha, há 3 vinícolas em operação, sendo que 2 foram entrevistadas nesta pesquisa. O volume total estimado das três vinícolas10 é de 5,6 milhões

de litros por ano.

A amostra teve abrangência de 85 % do total produzido, ou seja, juntas, as duas vinícolas entrevistadas elaboram 4,8 milhões de litros de vinho por ano. Na Serra do Sudeste, estima-se que são elaborados cerca de 1,6 milhão de litros de vinho por ano. A presente pesquisa entrevistou 6 das 7 vinícolas com investimentos no local que, juntas, totalizam 1,37 milhão de litros por ano.

Na Serra Gaúcha, foram entrevistadas ape-nas empresas com investimento fora da região serrana. As vinícolas da região tradicional estão expandindo suas atividades para outras regiões do estado (Serra do Sudeste e Região da Campa-nha), além do Nordeste do País.

Na Região da Campanha, mais especifi-camente em Santana do Livramento, foi entre-vistada uma vinícola pertencente a um grupo estrangeiro. Em Petrolina, PE, foram entrevistados três casos distintos: um pequeno vinicultor, um grupo estrangeiro e uma vinícola gaúcha, que

possui investimentos em quatro diferentes regiões vitícolas do País.

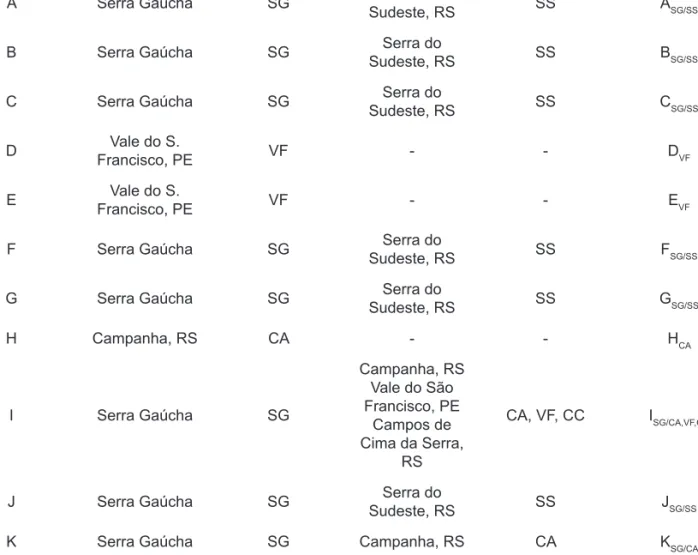

Na Tabela 2, as vinícolas são apresentadas por letra, para preservar sua identidade. Acres-centam-se, também, códigos de identificação de origem e expansão de cada vinícola. Para exem-plificação, a empresa A provém da Serra Gaúcha (SG) e expandiu seus investimentos para a Serra do Sudeste, RS (SS). Assim, a nomenclatura/có-digo final terá simbologia ASG/SS.

Os casos particulares das empresas D, E e H estão apresentados apenas com a região de expansão. Ressalta-se que a empresa D iniciou seus investimentos diretamente na Região do Vale do São Francisco (DVF), assim como a empresa es-trangeira E (EVF). A vinícola H, também pertencen-te a um grupo estrangeiro, investiu diretamenpertencen-te na Campanha Gaúcha (HCA). A vinícola I também destaca-se das demais por possuir três regiões de expansão: Campanha (CC), Vale do São Francisco (VF) e Campos de Cima da Serra (CC).

Resultados e discussão

No levantamento de dados primários, as empresas foram consultadas quanto ao status do estabelecimento (se caracterizava por um novo negócio, expansão ou relocalização). Entre as 11 empresas entrevistadas, 10 se enquadraram na opção expansão, ou seja, já atuavam na atividade vitivinícola antes da expansão para novas regiões.

Dessas 10 vinícolas, 2 investiram direta-mente nas novas regiões e são caracterizadas por investimentos estrangeiros (empresas E, no Vale do São Francisco e empresa H, instalada na Região da Campanha, RS). Ou seja, os grupos aos quais as vinícolas E e H pertencem já atuavam na atividade vitivinícola, mas em outros países.

A empresa D não se caracterizou como expansão, mas como novo negócio. Os sócios dessa empresa trabalhavam com vitivinicultura

9 Segundo o SEBRAE/PE, há seis vinícolas em operação. (Informação recebida por email em 03 de Novembro de 2005).

10 A vinícola Aliança, instalada na Campanha Gaúcha, não foi entrevistada, por motivos particulares da empresa. Contudo, foi possível obter informações

na Serra Gaúcha, mas decidiram iniciar a própria vinícola no Vale do São Francisco.

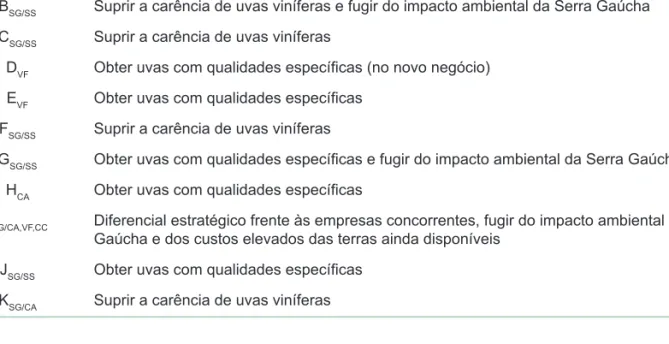

Em relação à principal meta do empresário, quando da decisão de expansão das atividades, a Tabela 3 agrega as respostas obtidas na entre-vista. Ao se analisar a Tabela 3, percebe-se que 10 das 11 empresas (A, B, C, D, E, F, G, H, J e K) indicaram questões relacionadas à matéria-prima (uva).

As empresas (A, D, E, G, H e J) afirmaram ser por procura de matéria-prima (uva) com qualidades específicas. Entre essas vinícolas, uma (G) informou que outra meta a ser atingida com a expansão era fugir do impacto ambiental

verificado na Serra Gaúcha11. As outras quatro

vinícolas (B, C, F e K) apontaram a carência de uva na época como principal motivo para expan-dir a atividade em outra região, considerando-se também a necessidade de considerando-serem uvas com boa qualidade (meta de 36,4 % das vinícolas entrevistadas). Dentre essas vinícolas, uma (B) revelou que estava preocupada com a questão do impacto ambiental da Serra Gaúcha.

Finalmente, a empresa I destacou-se entre as demais, por revelar que o principal motivo que a levou a expandir seus investimentos da ativi-dade vitivinícola para novas regiões foi tornar-se um diferencial entre as empresas concorrentes.

Empresa Região de origem Código Região de expansão Código Código fi nal

A Serra Gaúcha SG Sudeste, RSSerra do SS ASG/SS

B Serra Gaúcha SG Sudeste, RSSerra do SS BSG/SS

C Serra Gaúcha SG Sudeste, RSSerra do SS CSG/SS

D Francisco, PEVale do S. VF - - DVF

E Francisco, PEVale do S. VF - - EVF

F Serra Gaúcha SG Sudeste, RSSerra do SS FSG/SS

G Serra Gaúcha SG Sudeste, RSSerra do SS GSG/SS

H Campanha, RS CA - - HCA I Serra Gaúcha SG Campanha, RS Vale do São Francisco, PE Campos de Cima da Serra, RS CA, VF, CC ISG/CA,VF,CC

J Serra Gaúcha SG Sudeste, RSSerra do SS JSG/SS

K Serra Gaúcha SG Campanha, RS CA KSG/CA

Tabela 2. Nomenclatura adotada para as vinícolas entrevistadas.

11 Em relação ao impacto ambiental, os entrevistados revelaram que atualmente a Serra Gaúcha não dispõe de espaço físico o suficiente para expansão das

A fuga do impacto ambiental e dos preços eleva-dos das terras, ainda disponíveis na Serra Gaú-cha, também motivaram a empresa a expandir seus investimentos.

Com base nas informações fornecidas pelos entrevistados, pode-se resumir as metas empre-sariais da atividade vitivinícola no momento da decisão de expansão das atividades como vincu-ladas à matéria-prima (carência ou necessidade de se obter qualidade específica), meio ambiente (impacto ambiental da Serra Gaúcha) ou questão comportamental/fator intangível do empresário (diferencial estratégico frente às demais viníco-las), ou seja, observou-se um aspecto locacional tradicional (matéria-prima) e um fator intangível, inerente ao comportamento do empresário in-fluenciando na escolha do sítio de produção, de acordo com a teoria de Bowersox (1978).

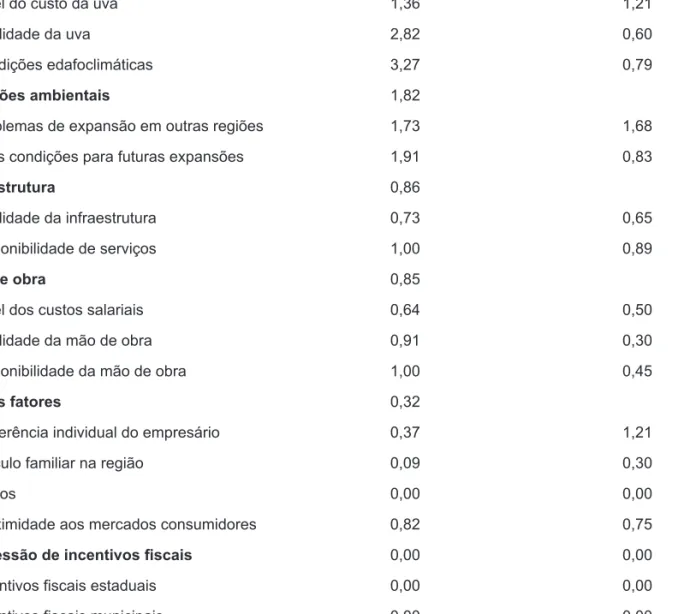

Em relação aos fatores locacionais, a pesquisa orientou-se pelo modelo apresentado, procurando identificar a importância dada a esses fatores pelos entrevistados. A Tabela 4 mostra a relação dos fatores locacionais, bem como as notas médias correspondentes.

Note-se que os fatores locacionais que mais influenciaram na tomada de decisão das vinícolas

entrevistadas foram matéria-prima (nota média de 2,48) e meio ambiente (nota média de 1,82).

É oportuno informar que foram as variáveis qualidade da uva, condições edafoclimáticas (relacionadas ao fator locacional matéria-prima), problemas de expansão em outras regiões e boas condições para futuras expansões (relacionadas ao fator meio ambiente) e um fator intangível (estratégia particular da empresa I) que tiveram maior influência na tomada de decisão de ex-pansão da atividade vitivinícola para um novo sítio de produção.

Na teoria de Bowersox (1978), o autor ressal-tou que as agroindústrias devem estar localizadas no ponto em que estão disponíveis as matérias-primas em quantidade suficiente para a produção.

No caso da atividade vitivinícola, percebe-se a expansão das plantas industriais (vinícolas) em função de novos polos produtores de uvas. Caso as vinícolas não estivessem localizadas junto às áreas cultivadas com uvas, os custos de transferência da matéria-prima (uva) até a planta industrial poderiam exceder os custos de produção e de distribuição.

Além disso, tratando-se de matéria-prima perecível e sensível ao transporte, as vinícolas

op-Empresa Objetivo

ASG/SS Obter uvas com qualidades específi cas

BSG/SS Suprir a carência de uvas viníferas e fugir do impacto ambiental da Serra Gaúcha CSG/SS Suprir a carência de uvas viníferas

DVF Obter uvas com qualidades específi cas (no novo negócio) EVF Obter uvas com qualidades específi cas

FSG/SS Suprir a carência de uvas viníferas

GSG/SS Obter uvas com qualidades específi cas e fugir do impacto ambiental da Serra Gaúcha HCA Obter uvas com qualidades específi cas

ISG/CA,VF,CC Diferencial estratégico frente às empresas concorrentes, fugir do impacto ambiental da Serra Gaúcha e dos custos elevados das terras ainda disponíveis

JSG/SS Obter uvas com qualidades específi cas KSG/CA Suprir a carência de uvas viníferas

Fator/variável Nota média Desvio-padrão

Matéria-prima 2,48

Nível do custo da uva 1,36 1,21

Qualidade da uva 2,82 0,60

Condições edafoclimáticas 3,27 0,79

Questões ambientais 1,82

Problemas de expansão em outras regiões 1,73 1,68

Boas condições para futuras expansões 1,91 0,83

Infraestrutura 0,86

Qualidade da infraestrutura 0,73 0,65

Disponibilidade de serviços 1,00 0,89

Mão de obra 0,85

Nível dos custos salariais 0,64 0,50

Qualidade da mão de obra 0,91 0,30

Disponibilidade da mão de obra 1,00 0,45

Outros fatores 0,32

Preferência individual do empresário 0,37 1,21

Vínculo familiar na região 0,09 0,30

Outros 0,00 0,00

Proximidade aos mercados consumidores 0,82 0,75

Concessão de incentivos fi scais 0,00 0,00

Incentivos fi scais estaduais 0,00 0,00

Incentivos fi scais municipais 0,00 0,00

Tabela 4. Fatores e variáveis que infl uenciaram a decisão locacional.

Nota: 0 = importância nula; 1 = importância pequena; 2 = importância grande; 3 = foi um dos fatores decisivos; 4 = foi o fator individualmente causador da escolha.

taram por expandir suas atividades para a região que oferecia boas condições climáticas, podendo proporcionar uvas de qualidade desejada.

Na atividade vitivinícola, percebe-se a preocupação das empresas em otimizar a quali-dade do produto final (vinho), influenciado pelas condições edafoclimáticas que determinadas regiões apresentam.

Bowersox (1978) ressaltou a importância dos fatores intangíveis ou comportamentais ine-rentes aos empresários. Nessa pesquisa,

percebe-se que uma das vinícolas adotou uma estratégia diversificada entre as demais: mapear o País e instalar unidades processadoras em todas as regiões propícias ao cultivo de viníferas.

A intenção dessa vinícola foi justamente destacar-se entre as concorrentes e no mercado consumidor (nacional e estrangeiro) como sendo a única vinícola brasileira com investimentos em quatro diferentes regiões. Ou seja, foi um fator de origem comportamental e intrínseco ao empresá-rio no momento de decisão de expansão.

Pode-se verificar que os fatores locais ressaltados por Carlos (2000) destacaram-se na tomada de decisão locacional da atividade vitivi-nícola, principalmente aqueles relacionados aos fatores meio ambiente e microclima (condições edafoclimáticas).

Em relação aos aspectos de infraestrutura, os resultados obtidos estão de acordo com as conclusões de Peck (1996). O autor afirma que a infraestrutura é necessária, mas geralmente não é considerada relevante ou suficiente para a esco-lha da localização da atividade industrial. Como foi ressaltado anteriormente, o autor salientou que raramente as condições de infraestrutura do local tornam-se fator decisivo na escolha do sítio de produção.

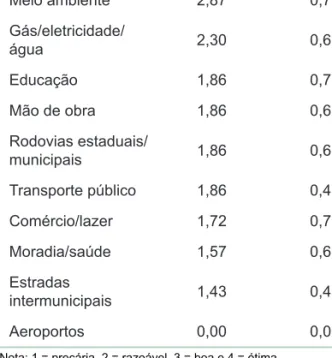

Em relação aos aspectos de infraestrutura que as novas regiões apresentam, a pesquisa abordou os entrevistados procurando qualificar diversos itens, como mostra a Tabela 5.

Na Tabela 5, verifica-se que o meio am-biente12 foi o aspecto com a nota média mais

elevada (2,87 conceituando-se como bom). Esse resultado está de acordo com o esperado, ao considerar os problemas de expansão que a Serra Gaúcha apresenta atualmente, fator ressaltado pelas empresas entrevistadas.

A disponibilidade de gás/energia/água foi considerada razoável. Os entrevistados revelaram que as cidades possuem condições razoáveis de desenvolvimento (comércio, lazer, escolas, saúde, transporte).

Em relação às estradas, principal meio usado para transporte do vinho, suas condições foram consideradas de razoáveis a precárias, pois há trechos intermunicipais que se encontram em péssimo estado de conservação. Quanto aos ser-viços de aeroporto, a principal questão levantada foi a burocracia existente.

Quanto à mão de obra, as empresas revela-ram que foi preciso treinar a mão de obra local, geralmente proveniente de assentamentos rurais. Nas novas regiões, a prática pelos vinhedos,

diferentemente da região tradicional, não fazia parte da cultura local.

12 Envolve questões de problemas ligados ao meio ambiente (poluição, qualidade da água, etc.) e está associado a problemas de expansão em outras

regiões.

Fator Nota média Desvio-padrão

Meio ambiente 2,87 0,77 Gás/eletricidade/ água 2,30 0,65 Educação 1,86 0,77 Mão de obra 1,86 0,67 Rodovias estaduais/ municipais 1,86 0,67 Transporte público 1,86 0,47 Comércio/lazer 1,72 0,75 Moradia/saúde 1,57 0,65 Estradas intermunicipais 1,43 0,47 Aeroportos 0,00 0,00

Tabela 5. Aspectos de infraestrutura do novo local.

Nota: 1 = precária, 2 = razoável, 3 = boa e 4 = ótima.

Na época do treinamento, técnicos das empresas residiram nas cidades e, atualmente, existe um responsável local (denominado de “ca-pataz”) que acompanha o desempenho de todos os funcionários e da plantação das uvas.

Quanto aos programas de desenvolvimento regional, aproximadamente 20 % das empresas entrevistadas revelaram estar vinculadas, mas ainda não obtiveram benefícios decorrentes deles. A empresa A salienta que havia promes-sas com linhas de crédito agrícola. A empresa F teve auxílio da prefeitura local com serviços de máquinas, eletricidade, estradas e um pavilhão cedido por 20 anos.

Na presente pesquisa, constata-se que os itens de infraestrutura tiveram desempenhos razoá-veis e ruins. Esses resultados também foram verifi-cados por Moore et al. (1991) que concluíram que os problemas encontrados na infraestrutura local só despontam após a instalação da indústria.

Apesar dos problemas de infraestrutura, todas as empresas consideram-se satisfeitas com os locais que escolheram para expansão de suas atividades. As principais variedades cultivadas nas novas regiões são Pinto Noir, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat, Nebiolo, Malbec e Moscato, todas viníferas.

Assim, verificou-se que os fatores de infraes-trutura são indispensáveis para a atividade vitiviní-cola, mas não foram responsáveis pela decisão da escolha do sítio produtivo e não estão diretamente relacionados com o desempenho da atividade.

Após a análise dos dados e observações apresentadas pelas vinícolas entrevistadas, verifica-se que o modelo proposto é aplicado13

para o entendimento da localização espacial da atividade vitivinícola.

Tratando-se de uma amostra com abran-gência de 73 % da população total, as variáveis foram classificadas como relevantes ou desprezí-veis (sem importância). Mostraram-se relevantes as variáveis relacionadas aos seguintes fatores locacionais: matéria-prima, meio ambiente, comportamental, infraestrutura, mão de obra, proximidade ao mercado consumidor, progra-mas de desenvolvimento regional e distância ao mercado consumidor. As variáveis relacionadas aos incentivos fiscais, vínculo familiar e custos de transporte mostraram-se desprezíveis para as vinícolas entrevistadas na pesquisa.

Conclusões

A presente pesquisa teve como objetivo central verificar os fatores locacionais que im-pulsionaram a expansão da atividade vitiviní-cola para novas regiões no Rio Grande do Sul e no Vale do São Francisco. Verificou-se que a atividade vitivinícola brasileira mostrou estar condicionada à distribuição espacial dos recursos produtivos, destacando-se os fatores edafocli-máticos, qualidade e oferta de matéria-prima (uva), enfoque comportamental do empresário e disponibilidade de terras.

A pesquisa revelou que as empresas estão preocupadas com a qualidade final do produto (vinho), a qual é otimizada pela qualidade da matéria-prima (uva) que, por sua vez, depende das condições edafoclimáticas da região produtiva.

Na tomada de decisão de importante viní-cola nacional, também foi destacada a influência de um fator de origem comportamental. A opção por investir em quatro diferentes regiões do País deveu-se, em grande parte, à intenção de desta-car-se entre as concorrentes tanto no mercado nacional como no mercado externo.

Outro fator influente nas decisões de ex-pansão da atividade vitivinícola no País deveu-se a restrição física que a Serra Gaúcha apresenta atualmente: grande parte das terras disponíveis é de preservação permanente (APP), sendo que as demais apresentam custo muito elevado para aquisição, influenciando um redirecionamento da atividade para as regiões alternativas.

A observação de fatores clássicos e in-tangíveis (comportamentais), bem como a rele-vância da questão ambiental nas respostas das entrevistas diretas feitas com a participação de representantes das vinícolas, está de acordo com a fundamentação teórica deste estudo.

Por sua vez, quando aliados à decisão estratégica do empresário de visão, fatores clás-sicos de localização são relevantes na tomada de decisão, principalmente quando esse empresário é comprometido com as questões relacionadas ao meio ambiente, infraestrutura, etc., e seus proje-tos incluídos nas teorias de fatores locacionais. É notória a constatação de que as viníco-las atuantes na Serra Gaúcha – tradicional polo vitivinícola do País – expandiram seus investi-mentos para as regiões da Serra do Sudeste e Região da Campanha, e para a Região do Vale do São Francisco, em Pernambuco e na Bahia. As regiões da Campanha, no Rio Grande do Sul, e o Vale do São Francisco, no Semiárido nordestino, também foram alvo de investimentos estrangeiros da atividade.

13 Deve-se esclarecer que o modelo e a significância das variáveis não foram testados estatisticamente. Contudo, deixa-se proposto como tema de futuras

Referências

BOWERSOX, D. J. Logistical management: a systems inte-gration of physical distribution management and materials management. 2nd ed. New York: Macmillan, 1978. 528 p.

BOWERSOX, D. J; CLOSS, D. J. Logistical management: the integrated supply chain process. New York: MacGraw Hill, 1996. 730 p.

CARLOS, A. F. Espaço e indústria. 8. ed. São Paulo: Con-texto, 2000. 70 p.

CLEMENTE, A.; HIGACHI, H. Y. Economia e desenvolvi-mento regional. São Paulo: Atlas, 2000. 264 p.

CODEVASF. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Disponível em: <http://www. codevasf.gov.br>. Acesso em: 25 maio 2006.

DONDA JÚNIOR, A. Fatores influentes no processo de escolha da localização agroindustrial no Paraná: estudo de caso de uma agroindústria de aves. 2002. 141 p. Disserta-ção (Mestrado em Engenharia de ProduDisserta-ção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.

FERREIRA, C. M. C. As teorias da localização e organização espacial da economia. In: HADDAD, P. R. (Org.). Economia regional: teorias e métodos de análise. Fortaleza: BNB-ETENE, 1989. p. 67-206.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados agregados. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Aces-so em: 2 mar. 2006.

MOORE, B.; TYLER, P.; ELLIOTT, D. The influence of re-gional development incentives and infrastructure on the location of small and medium sized companies in Europe. 1991. Disponível em: <http://www.taylorandfrancis.meta-press.com>. Acesso em: 9 maio 2006.

MOTTA, F. D. Manual de localização industrial: tentativa de adequação da teoria a realidade. 2. ed. Fortaleza: BNB-ETENE: APEC, 1988. 113 p.

PECK, F. W. Regional development and the production of space: the role of infrastructure in the attraction of new in-ward investment. 1996. Disponível em: <http://www.taylo-randfrancis.metapress.com>. Acesso em: 2 maio 2006.