Glória Maria Guiné de Mello

METAMORFOSES DE UM REI: IMAGENS DE VILANIA EM RICHARD III DE WILLIAM SHAKESPEARE

Glória Maria Guiné de Mello

METAMORFOSES DE UM REI: IMAGENS DE VILANIA EM RICHARD III DE WILLIAM SHAKESPEARE

Tese apresentada ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito para a obtenção do título de Doutora em Estudos Literários – área de concentração: Literatura Comparada.

Orientadora: Profª Drª Thaís Flores Nogueira Diniz.

Tese defendida e aprovada em 25 de junho de 2013, pela banca examinadora constituída pelos professores.

______________________________________________________________________ Pofª Dª Thaïs Flores Nogueira Diniz.(Orientadora)

______________________________________________________________________ Profª Dª Solange Ribeiro de Oliveira. (UFMG)

______________________________________________________________________ Profª Dª Brunilda Reichmann (UNIANDRADE)

______________________________________________________________________ Profª Dª Eliana Lourenço de Lima Reis (UFMG)

Para

Rosa, minha irmã

–

exemplo de vida, inspiração, melhor amiga.

Emma e Samuel José, meus netos

–

presente, passado e futuro.

Natália, Samuel e Leonora, meus filhos, que sempre terão o meu amor.

Agradecimentos

Agradeço a Maria Santíssima, que me protege sob seu manto, e a Santo Antônio, São José e São Judas Tadeu, meus intercessores; à minha orientadora Profª Drª Thaïs Flores Nogueira Diniz, tão generosa, e aos professores do Pós-lit, que me guiaram ao longo deste percurso; à Profª Graciela Ravetti, Coordenadora do Pós-lit, pela compreensão; ao Prof. José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima, colega e amigo, pelos preciosos ensinamentos sobre o retrato; ao Prof. Celso Taveira, pela conversa sobre a Idade Média; ao Prof. Emílio Roscoe Maciel, pela indicação de bibliografia; a Vânia e Luís Carlos Eiras, pela ajuda com as cópias dos filmes; a meus sobrinhos Leonardo e Amy e

minha irmã Rosa, pelo carinho e pela ajuda com “as coisas do exterior” e pelos

maravilhosos dias juntos; à amiga Profª Consuelo Navarro, pela acolhida em Washington para que eu fosse às bibliotecas e pela valiosa conversa sobre Richard III; a meus filhos Samuel e Leonora, presença e cuidado mesmo a muitos quilômetros de distância; à Profª Aimara Resende, pela atenção inestimável; a Ana Paula Ávila, pelas informações sobre os anos 90; a Marina e Margareth Lima, pela amizade, pelas boas risadas no portão de casa e pelo carinho em forma de um prato delicioso no domingo; a Marlene Tavares de Almeida, pela amizade e pelo apoio durante este período de estudos; a Letícia Gonçalves Oliveira da Silva, pela generosa troca de ideias e pela ajuda com a formatação; last but not least, a Francisco Pontes de Paula Lima (in memoriam), professor, tradutor, compadre e grande amigo, que me ensinou tanto sobre teatro, cinema e Shakespeare.

À Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – minha casa, pela liberação de dois anos para estudar, e à FAPEMIG, pela bolsa PMCD, de dezoito meses, que muito contribuiu para a realização deste trabalho.

E um recadinho para Gabriel García Marquez, que me fez compreender que a vida é, quase sempre, Cem Anos de Solidão.

Lista de Figuras

FIGURA 1 – Capa do DVD Richard III , 1955, dirigido por Laurence Olivier, Janus Films, Essential Art House, 2009

52

FIGURA 2 – Portrait of Laurence Olivier in the Role of Richard III – óleo sobre tela 73,5 cm X 63 cm, 1955, Fundació Gala – Salvador Dalí, Figueras, Espanha

70

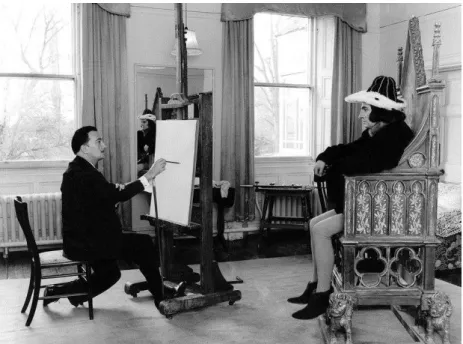

FIGURA 3 – Laurence Olivier posa para Salvador Dalí 73

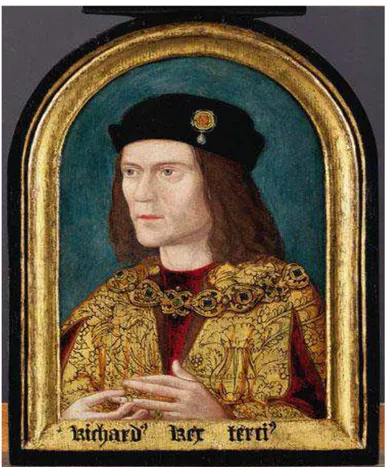

FIGURA 4 – Retrato de Richard III, c. 1510, óleo sobre madeira (40 cm x 28 cm), autor desconhecido

74

FIGURA 5. Capa do DVD Richard III. 1995. Dirigido por Richard Loncraine. MGM,1995

81

FIGURA 6 – Richard III acena para a multidão após se tornar rei. Ao fundo, o estandarte com o javali

87

FIGURA 7 – Richard como javali no sonho de Stanley 91

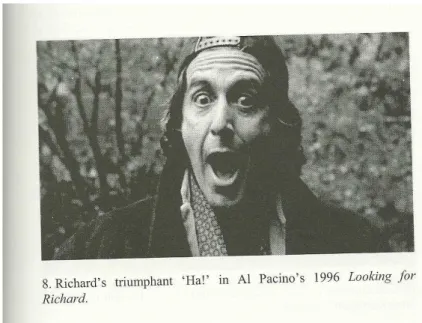

FIGURA 8 – Solilóquio inicial com detalhe da banda W.S 93 FIGURA 9. Capa do DVD LOOKING FOR RICHARD. Dirigido por Al Pacino.

Fox/Searchlight, 1996

99

FIGURA 10 – O rosto de Pacino/Richard III entre sombra e luz. 106

FIGURA 11 – Richard depois de conquistar Lady Anne. 110

FIGURA 12 – Esqueleto de Richard III, encontrado em Leicester, em setembro de 2012. 115

FIGURA 13 – Rosto reconstituído de Richard III. 116

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 12

PARTE I – COMO SE CONSTROI UM VILÃO

15

CAPÍTULO 1 – Sobre o Mal e a Vilania 15

1.1– As Raízes do Mal 17

1.2 – O Vilão 22

1.2.1 – A Aparência do Vilão 23

1.2.2 – Alguém nasce ou se torna vilão? 24

1.2.3 – A Vilania de Richard – Ser Vilão ou Agir como Vilão? 25 CAPÍTULO 2 – Os Caminhos de Shakespeare: da História para a Literatura 28

2.1 – Elos Históricos e suas Transformações 28

2.1.1 – O Conceito deTranscendência Textual 29

2.1.2 – Transformação/Transposição 31

2.2 – As fontes de Shakespeare para criar Richard III 33

2.2.1 – A obra de Thomas More 34

2.2.2 – A peça Richard III 36

2.3 – A Construção da Vilania de Richard III na Peça 37

PARTE II – DO TEATRO PARA O CINEMA 51

CAPÍTULO 3 - Um Shakespeare Clássico 52

3.1 – O Filme Richard III de Laurence Olivier 55

3.1.1 – Os Aspectos Qualificadores 58

3.1.1.1 – O Aspecto qualificador contextual 58

3.1.1.2 – Aspecto qualificador operacional 60

3.1.1.2.1 – O uso da câmera 63

3.1.3 – A Caracterização do Vilão 65

3.1.3.1 – O vilão cinemático 66

3.2 – Salvador Dali, Novo Elo na Cadeia Criativa 68

3.2.1 – O Retrato de Laurence Olivier 70

3.2.2 – As Relações Intermidiáticas 74

3.2.3 – As Fronteiras 77

CAPÍTULO 4 - Encontro de dois tiranos 81

4.1 – Sobre a Adaptação de Loncraine/McKellen 84

4.2. – O Aspecto Qualificador Contextual 85

4.3 – O Aspecto Qualificador Operacional 87

4.3.1 – A construção do vilão 88

4.3.1.1 – O javali 90

4.3.1.2 – O solilóquio inicial 92

4.3.2 – Outros aspectos da adaptação fílmica 93

4.3.2.1 – Personagens e cenas 95

4.3.2.2 – A batalha final 96

CAPÍTULO 5 - Aprendendo a Ler e Traduzir Shakespeare 99

5.1 – Em Busca da Resposta 101

5.2 – O filme Looking for Richard, de Al Pacino 104

5.3 – Os aspectos qualificadores 107

5.3.1 – O aspecto qualificador contextual 107

5.3.2 – O aspecto qualificador operacional 108

5.3.2.1 – Quem é Richard no filme? 110

5.3.2.2 – A batalha 111

CODA - Perfect Timing: Richard III Volta à Cena 113

REFLEXÕES FINAIS 119

BIBLIOGRAFIA 127

APÊNDICE - Sinopse das Cenas da Peça Richard III de William Shakespeare 132

Ato I 132

Ato II 132

Ato III 133

Ato IV 135

RESUMO

Metamorfoses de um Rei: Imagens de Vilania em Richard III, de William Shakespeare busca discutir a caracterização do vilão nos seguintes filmes: Richard III, 1955, dirigido por Laurence Olivier, Inglaterra; Richard III, 1995, dirigido por Richard Loncraine, E.U.A.; Looking for Richard (Ricardo III, um ensaio) 1996, dirigido por Al Pacino, E.U.A. considerados como uma cadeia criativa desencadeada pela peça Richard III, de William Shakespeare. Esta análise também inclui o óleo sobre tela de Salvador Dalí Portrait of Laurence Olivier in the role of Richard III (Retrato de Laurence Olivier no

papel de Richard III), 1955. As obras são analisadas com o apoio de teorias sobre a vilania, a adaptação e a intermidialidade, chegando a conclusões que apontam para o fato de que abordagens diferentes na adaptação de peças shakespearianas para o cinema são influenciadas por circunstâncias colocadas pelos aspectos qualificadores contextuais e pelos aspectos qualificadores operacionais das mídias, conforme definidos por Lars Elleström. Foi acrescentado um breve capítulo final que faz considerações sobre a recente descoberta dos restos mortais de Richard III em Leicester, Inglaterra e as possíveis consequências desse achado em futuros estudos sobre o personagem histórico, bem como o teatral.

ABSTRACT

Metamorfoses de um Rei: Imagens de Vilania em Richard III, de William Shakespeare

aims at discussing the villain’s characterization in the following films: Richard III, 1955, directed by Laurence Olivier, England; Richard III, 1995, directed by Richard Loncraine, U.S.A., and Looking for Richard, 1996, directed by Al Pacino, U.S.A. considered as a creative chain triggered by William Shakespeare’s play Richard III. It also includes Salvador Dalí’s oil on canvas Portrait of Laurence Olivier in the role of Richard III, 1955. The works are analyzed with the support of theories on villainy,

adaptation and intermediality, reaching conclusions that point to the fact that different approaches to the adaptation of Shakespeare’s play into the movies are influenced by circumstances posed by the contextual qualifying aspects and the operational qualifying aspect as defined by Lars Elleström. A short final chapter has been added considering

the recent finding of Richard III’s death remains in Leicester, England, and its possible

consequences on future studies of the historical as well as the theatrical character.

INTRODUÇÃO

Atualmente, é difícil a decisão de escrever uma tese sobre adaptações fílmicas de uma peça de William Shakespeare. A obra de um autor canônico, reconhecido em todo o mundo, parece ter sido lida e estudada por todos os ângulos possíveis. No entanto, essa obra é perene e continua a incentivar novas leituras, novas abordagens e, como seria natural, novos estudos. Tornar-me profissional de área de Letras foi consequência de contatos, desde a infância, com a literatura, o teatro e o cinema. Hoje, mais voltada para a tradução, percebi que poderia reunir minhas paixões

– literatura, teatro, cinema e tradução – em um só trabalho, a partir de uma peça de Shakespeare e de obras geradas por ela. Foi impossível resistir a essa tentação.

Looking for Richard (Ricardo III, o ensaio), 1996, filme dirigido e

protagonizado por Al Pacino, foi a semente do estudo que aqui apresento. Em um filme, o ator e diretor norte americano lê a peça Richard III, interpreta seus significados e revela o processo de adaptação da obra para o cinema. Mais do que um filme, Looking for Richard é, para mim, uma aula de leitura e tradução. Explico: o tradutor lê de

maneira mais aprofundada que o leitor comum, procurando as nuances do texto, para reescrevê-lo em outra língua; do mesmo modo, o ator lê uma peça em busca de suas nuances para traduzi-la em gestos, movimentos e inflexões de voz; o diretor de um filme e sua equipe fazem a mesma leitura para adaptá-la para a outra mídia. Ao pensar no filme sob este prisma, foi necessário apenas buscar outras obras cinematográficas para formar um corpus consistente para o estudo. Dois outros filmes baseados em Richard III passaram a constituir esse corpus de pesquisa: Richard III, 1955, dirigido

todos como um dos vilões mais terríveis que já existiram, o foco escolhido para este estudo foi a representação de sua vilania, tanto nos filmes quanto no retrato pintado por Dalí, também analisado sob o ponto de vista de ser uma representação da intermidialidade.

Esta escolha implica a realização de um trabalho que tende a ser mais descritivo. As obras têm de ser descritas para serem comparadas, a fim de se encontrarem os pontos comuns e as diferenças entre elas. A cadeia criativa a que me referi no parágrafo anterior é, primordialmente, intermidiática, o que nos remete à afirmativa de Lars Elleström:

O ponto crucial do “inter” em intermidialidade é uma ponte, mas sobre o quê? Se todas as mídias fossem, por natureza, diferentes, seria difícil encontrar quaisquer interrelações; se fossem, por natureza, semelhantes, da mesma forma seria difícil encontrar algo que já não fosse interrelacionado. As mídias são, entretanto, diferentes e semelhantes, e a intermidialidade deve ser compreendida como uma ponte entre diferenças midiáticas cujas bases são semelhanças midiáticas.1 (tradução minha)2

As mídias em questão são a literatura, o cinema e a pintura, ou seja, uma peça teatral, três filmes e um óleo sobre tela. A peça teatral é considerada como o ponto de partida de uma cadeia criativa infinita, passível de ser ampliada a qualquer momento. Para analisar essa cadeia criativa é, portanto, necessário buscar as semelhanças e as diferenças entre as mídias envolvidas para que seja construída a ponte entre elas.

Desde o advento do cinema, foram feitos inúmeros filmes baseados na peça Richard III, por ser um personagem que fascina atores e público. Isso se dá porque

Richard expõe um dos lados mais sombrios do ser humano: a maldade. O estudo de manifestações do comportamento humano não compete aos pesquisadores de literatura comparada. Antes, é da competência de psiquiatras, psicólogos, sociólogos e antropólogos, que vêm em nosso socorro quando precisamos analisar personagens

1 The crucial ‘inter’ in intermediality is a bridge, but what does it bridge over? If all media were

fundamentally different, it would be hard to find any interrelations at all; if they were fundamentally similar, it would be equally hard to find something that is not already interrelated. Media, however, are both different and similar, and intermediality must be understood as a bridge between medial differences that is founded on medial similarities. (2010, p. 12)

2

literários, teatrais ou fílmicos. Sendo assim, não proponho aqui pesquisar a vilania de Richard III, mas a sua representação nos filmes de Olivier, de Loncraine/McKellen e de Al Pacino. Veremos que, em cada filme, o vilão tem uma face decorrente da época em que a obra foi realizada.

O primeiro capítulo, “Sobre o Mal e a Vilania", discute as raízes do mal, a partir dos conceitos de Baumeister em sua obra Evil – Inside human violence and cruelty. Enrique Cámara Arenas, Neil Forsyth, Martin F. Norden e Anita Shukla

também foram autores importantes para formar uma base teórica em relação a esse tema. Baumeister desfaz mitos sobre os motivos pelos quais as pessoas cometem atos violentos e cruéis, e reconhecemos Richard III em seus argumentos. O vilão shakespeariano deseja reinar sobre a Inglaterra. Entre ele e o trono há o rei Edward IV, seu irmão mais velho, dois filhos do rei, ainda meninos, e George, Duque de Clarence, também irmão de Edward e Richard, porém mais velho que este. Para Richard, o fim de se tornar rei, justifica os meios cruéis que utiliza. Os sentimentos que o movem são principalmente, a egolatria e o fato de se considerar uma exceção, pelo fato de ter nascido com defeitos físicos. A vida lhe deve alguma coisa ao ter-lhe negado um corpo

perfeito, o que ele “cobra” de todos à sua volta.

No segundo capítulo, “Os Caminhos de Shakespeare: da História para a

O terceiro, o quarto e o quinto capítulos formam a segunda parte deste trabalho. Cada um deles analisa, respectivamente, os filmes de Laurence Olivier, de Loncraine/McKellen e de Al Pacino, em busca dos significados gerados, analisados à luz de teorias da Adaptação, da Intermidialidade e, principalmente, com base nas Modalidades das Mídias de Lars Elleström. O terceiro capítulo inclui a análise do óleo sobre tela de Salvador Dalí Portrait of Laurence Olivier in the Role of Richard III como mais um elo da cadeia criativa iniciada pela peça de William Shakespeare. A obra de Dalí proporciona insights significativos sobre a Intermidialidade. A esse propósito, cito Elleström: “uma vez que o mundo, em si, não tem significado, este deve ser compreendido como a produção de um sujeito que percebe e pensa em determinadas circunstâncias sociais. Todo significado resulta de uma mente que interpreta e atribui sentido a estados de coisas, ações, ocorrências e artefatos.”3

A recente comprovação científica de que os restos mortais encontrados em Leicester, em 2012, são de Richard III, renovam a esperança de que a história de Richard possa ser reescrita. O esqueleto que jazia nas ruínas da igreja de Grey Friars, sob um estacionamento, modificou parte dessa história. O aspecto físico de Richard já foi revisto: não havia corcunda, mas uma coluna com sinais claros de escoliose, que tornariam seu ombro direito um pouco mais alto que o esquerdo. Confirmou-se que era franzino, mas os braços são iguais. Diante de descoberta tão importante, acrescentei um breve Coda a este trabalho. A feliz coincidência da descoberta dos restos mortais de Richard, quando me aproximava do final da escrita deste trabalho, não poderia deixar de ser comentada. De agora em diante, os estudos sobre Richard III, o rei, e Richard III, o personagem vilão, necessariamente receberão nova abordagem.

Convido-os a explorar comigo a representação da vilania de Richard III através da peça de William Shakespeare e de três filmes realizados durante a segunda metade do século XX. Penso que convivemos com ele todos os dias.

3

PARTE I

–

COMO SE CONSTROI UM VILÃO

What evil accomplishes best is to make someone else suffer. Roy F. Baumeister

CAPÍTULO 1

–

Sobre o Mal e a Vilania

Ao iniciar um estudo sobre a representação da vilania de Richard III nos filmes Richard III, 1955, dirigido por Laurence Olivier, Inglaterra; Richard III, 1995, dirigido por Richard Loncraine, E.U.A, e Looking for Richard (Ricardo III, o ensaio), 1996, dirigido por Al Pacino, E.U.A. surge, inevitavelmente, a pergunta: por que a primeira lembrança suscitada pelo nome Richard III é a de que ele foi um vilão, um tirano? Em geral, a resposta é: Shakespeare o retrata assim em sua peça. Ele foi o homem que, para se tornar rei, matou o próprio irmão, além de dois sobrinhos que ainda eram crianças. Na peça, a lista de crimes é mais extensa, mas esses já bastam para provocar rejeição em quem lê a obra de Shakespeare, assiste a ela no palco ou no cinema ou ouve falar sobre o personagem. Entre os cristãos, tirar a vida de alguém representa o desrespeito ao Quinto Mandamento, mas esse ato se torna mais abominável aos olhos de todos, se perpetrado contra uma pessoa do próprio sangue.

Atualmente, pensamos ser mais civilizados que o homem da Idade Média, quando viveu Richard III: condenações à morte sem julgamento e guerras sangrentas eram comuns. A Guerra das Rosas, entre as casas de Lancaster (a rosa vermelha) e de York (a rosa branca), se estendeu por longos 30 anos de disputa pela coroa da Inglaterra. Mas o que vivenciamos agora? Uma época de atentados terroristas, de guerras e de banalização da violência e do valor da vida humana. O que significa matar alguém após um roubo ou matar porque a vítima não levava consigo dinheiro ou objetos de valor, invadir uma escola e atirar em crianças, explodir bombas em locais com grande aglomeração de pessoas? Nada mais do que uma condenação à morte, sem motivo e sem julgamento. As armas de guerra não são mais arcos e flechas, lanças, espadas e alabardas, os soldados não vestem armaduras, mas um único piloto de avião ou um míssil pode exterminar milhões de pessoas e arrasar cidades inteiras.

a segunda metade do século XX, nos remete a temas atuais e nos apresenta a oportunidade de refletir sobre o mal e a vilania. Roy F. Baumeister, em sua obra Evil – Inside human violence and cruelty (2001), faz uma análise profunda dos motivos que

levam as pessoas a cometer atos violentos e cruéis e considera os dois lados envolvidos nesses atos: o perpetrador e a vítima. Além disso, revê a ótica sob a qual habitualmente se explica a personalidade do perpetrador, o que torna possível compreender melhor o personagem Richard III e suas caracterizações nos filmes. As reflexões de outros autores como Neil Forsyth, Martin F. Norden, Enrique Cámara Arenas e Anita Shukla também servirão de base para este capítulo.

1.1– As Raízes do Mal

Roy F. Baumeister (2001) aponta como raízes do mal: a) a ganância, a luxúria e a ambição como meios para atingir um objetivo; b) a egolatria e a vingança; c) a fé e o idealismo e d) o prazer de ferir alguém. Quanto à primeira raiz, os meios para

atingir um objetivo bom seriam maus. Assim, segundo o autor, “tentativas de condenar os fins são, em geral, tolas e fúteis. A primeira raiz do mal é instrumental: é recorrer a técnicas condenáveis como meio de atingir fins aceitáveis.” 4

No caso de Richard III, o fim é a coroa da Inglaterra. Este seria um objetivo aceitável, caso ele fosse o herdeiro legítimo. Edward IV, seu irmão mais velho, é o rei. Este tem dois filhos ainda meninos. Há, ainda, outro irmão mais velho que Richard, George, Duque de Clarence. Somente na falta desses três herdeiros, Richard poderia ascender ao trono. Seu objetivo, então, não pode ser considerado aceitável, por desrespeitar a linha de sucessão. Na peça, Richard tece intrigas junto ao rei, que manda aprisionar Clarence, cuja morte é encomendada por Richard. Após a morte do rei, Richard aprisiona e manda matar os sobrinhos. Consegue tornar-se rei através de meios cruéis. Este fator será considerado com mais vagar durante as análises dos filmes, que tratam de forma às vezes semelhante, às vezes diversa, o caminho trilhado por Richard para chegar ao trono da Inglaterra.

A segunda raiz, a egolatria e a vingança, traz à tona a questão da autoestima, discutida por Baumeister sob um ponto de vista atual. Segundo ele, a visão

4

religiosa do mal enfatiza a arrogância e o amor a si próprio como sua origem. Nas Escrituras, o pecado de Satanás foi o orgulho, foi ter amado a si mesmo mais do que a Deus. Mas a autoestima passou a ser considerada uma virtude na cultura ocidental. A autoestima é vista como um traço positivo, ao passo que prepotência e arrogância são

traços negativos. Entretanto estes podem simplesmente ser considerados termos que traduzem a egolatria.

O autor cita Adolf Hitler e Saddam Hussein que, ao cometerem atrocidades, eram confiantes e arrogantes ao extremo, além de serem adorados por milhões de seguidores. Argumenta, ainda, que milhares de pessoas com baixa autoestima ou que sofrem de depressão não se envolvem em crimes. Baumeister acrescenta que, na maioria das vezes, a egolatria e a vingança provavelmente se sobrepõem. “Ameaças à autoestima formam a principal categoria de fatos que fazem as pessoas buscarem

vingança violenta.” 5

. As raízes da violência se encontram na distância que existe entre uma autoavaliação muito favorável e uma avaliação ruim por parte de outra pessoa. Uma das reações mais comuns a esse fato é a raiva, que desencadeia a agressão.

Ao voltarmos nossa atenção para Richard III, podemos afirmar que o personagem envia mensagens ambíguas a respeito de sua autoestima através de suas falas, principalmente em I,1, no solilóquio inicial. Descreve-se como deformado, desprovido de traços agradáveis e, portanto, inadequado para o amor, o que poderia ser considerado sinal de baixa autoestima. Mas sua estratégia para chegar ao trono é a de agir como vilão. Ele declara já ter iniciado a trama para colocar seus irmãos um contra o outro. Neste caso, Richard confia em sua inteligência e habilidade de manipular as pessoas. Estaríamos diante de um personagem com baixa autoestima ou prepotente e arrogante? A resposta surgirá durante a análise dos filmes.

Resta, ainda, uma consideração a fazer. Baumeister afirma que “a egolatria

geralmente provoca o mal porque as pessoas agridem aqueles que as insultam, criticam

ou humilham.” 6

Ao longo de toda a peça, Richard recebe insultos terríveis: desde várias palavras para chamá-lo de demônio a comparações com animais, principalmente o javali, seu emblema, e referências ao seu aspecto físico, notadamente à sua corcunda.

4

Threats to self-esteem form the main category of things over which people seek revenge. (2001, p. 132)

6(…) egotism usually causes evil because people strike out at those who insult, criticize or humiliate

Em geral ele responde aos insultos com palavras agressivas ou com ironia. No entanto, podemos observar que, quando Buckingham demonstra cansaço diante da escalada de crimes na corte e se recusa a participar do assassinato dos meninos confinados na Torre, perde a amizade de Richard e os privilégios de que gozava. Vemos aqui um misto de egolatria e vingança. A recusa é interpretada como crítica e insulto, e Buckingham não recebe a recompensa que lhe fora prometida, o Condado de Hereford, para ajudar

Richard a se tornar rei: “hoje não ‘stou propenso a concessões”. 7

(1993, p. 111) (IV, 2).8

A terceira raiz do mal, a fé e o idealismo, parece contraditória. Segundo

Baumeister, “sob circunstâncias normais, a moralidade, a virtude e o idealismo são

poderosos freios internos que evitam que as pessoas façam o mal a outras.” 9 A moralidade sustenta o autocontrole, ajudando a prevenir o mal. No entanto, em algumas circunstâncias, as barreiras internas são apagadas e se transformam em combustível para atos violentos. Ao buscar uma resposta para o motivo pelo qual isso acontece, cita a religião como exemplo. A maioria das pessoas, ao seguir o que seus deuses ou líderes espirituais apontam como certo, acredita estar fazendo o bem, mesmo ao ferir pessoas. As Cruzadas, que tinham a finalidade de reconquistar a Terra Santa e mantê-la sob o domínio cristão, são um exemplo de séculos de luta e de mortes incontáveis em nome de nobres motivos religiosos. Até hoje o termo cruzada conserva o significado positivo de luta por uma boa causa.

O idealismo costuma levar ao mal por causa da crença de que objetivos desejáveis justificam meios violentos. Neste aspecto, o mal por idealismo se assemelha ao mal instrumental. Quando as pessoas não acreditam que os fins justificam os meios, não ocorre o mal. Os idealistas que tentam atingir seus objetivos utilizando métodos pacíficos e respeitáveis acabam por concluir que seus meios parecem inadequados, demasiadamente lentos ou até ineficazes. A luta pacífica de Martin Luther King pelos direitos dos negros nos Estados Unidos da América culminou com seu assassinato (por outro idealista?) e os resultados dessa luta ainda levaram algum tempo para surgir.

7 I am not in the giving vein today. (2001, p. 138)

8

As traduções das falas da peça Richard III para a língua portuguesa são de Ana Amélia Carneiro de Mendonça.

8

Entretanto, fé e idealismo não podem ser atribuídos às ações de Richard III. Desejar a coroa não constituía idealismo em seu caso. Ele não tinha planos para a Inglaterra. Almejava o poder. A coroa pertencia, por direito, a seu irmão Edward. Na linha de sucessão, Richard ocupava o quarto lugar.

A quarta raiz do mal é o prazer de ferir alguém. Baumeister afirma que, segundo o mito do mal pelo mal, certas pessoas fazem o mal a outras pelo simples prazer de fazê-lo. Esta é uma crença generalizada, inclusive endossada por Freud. Entretanto, Baumeister argumenta que não haveria necessidade de se aprofundar no estudo da violência e da crueldade humanas se esse mito fosse verdadeiro. Bastaria dizer que as pessoas são violentas e cruéis por diversão. Tece, então, uma longa reflexão a respeito dos sentimentos envolvidos em atos de crueldade e violência, ainda que não provoquem consequências graves, como dar uma palmada em uma criança. O autor

lembra o velho comentário de pais que, ao punir os filhos com uma tapa diziam: “dói mais em mim do que em você”. Com isso, queriam justificar o meio violento de corrigir

a criança, porque seria um modo de educá-la, ou seja, uma boa causa.

As reações de soldados durante guerras e de policiais no combate ao crime também são analisadas para desconstruir o mito do mal pelo mal. Diante da ordem de atirar no inimigo ou no criminoso, ação da qual também depende a preservação da própria vida, soldados e policiais desenvolvem estratégias para lidar com a situação que lhes causa repulsa e sofrimento. Baumeister narra diversas dessas estratégias, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Por exemplo, alguns soldados mantinham uma lista de quantos haviam matado, um atirou no próprio pé a fim de ser removido do front, outros erravam os alvos, muitos buscavam refúgio no álcool. Isto mostra que nem todo perpetrador é mau, ainda que mate para cumprir ordens. Porém, faz a seguinte afirmativa:

É típico que o primeiro ato de matar seja psicologicamente difícil e perturbador, até mesmo traumático. No entanto, de alguma forma, as pessoas conseguem se acostumar a matar, de maneira que produza cada vez menos reações.10

Vemos que, em circunstâncias excepcionais, como em guerras ou quando a profissão o exige, matar não é exatamente causar o mal, mas desempenhar uma tarefa.

10

Os chamados serial killers também são incluídos no estudo de Baumeister, porém mais ligados ao sadismo, principalmente quando as mortes são precedidas ou seguidas de tortura e outras crueldades. O autor, ao entrevistar diversos desses criminosos concluiu que a maioria deles não se arrepende de seus atos e afirma ter sentido prazer ao matar suas vítimas. Entretanto, vê com certa desconfiança a questão do prazer. Considera que ele existe em pequena escala e que o matador continua a fazer vítimas para buscar esse prazer. É um processo semelhante ao de se viciar em alguma substância. Poucas pessoas sentem muito prazer ao prová-la pela primeira vez, mas nem todos que continuam a ingerir bebidas alcoólicas, a fumar ou a usar drogas se viciam. Nesse sentido, afirma Baumeister: “há alguns sinais de que o prazer sádico possa ser experimentado como um vício, no sentido de que a pessoa passa a ansiar por aquele prazer e a desejar doses cada vez mais fortes dele.”11

William Shakespeare parece ter criado um personagem muito próximo da descrição acima. Além de ele ter uma finalidade para seus crimes, sente prazer em cometê-los. Na verdade, não o vemos sujar as mãos de sangue durante a peça, mas são feitas alusões a mortes por ele perpetradas durante a guerra. Na peça, ele se restringe a mandar matar, com visível prazer. Um exemplo disso é a maneira irônica como se despede de seu irmão Clarence que segue preso para a Torre. Abraça-o, promete lutar pela sua liberdade, mas diz ao vê-lo se afastar:

Segue o caminho de onde não se volta, Ingênuo Clarence! – Eu te estimo tanto Que mando em breve tua alma aos céus, Se praz aos céus tomar de nossas mãos Um tal presente.12 (1993, p. 22-3)

Mais tarde, contrata dois matadores que executam Clarence na Torre, contrariando a ordem do rei de suspender sua morte. Essa ordem é interceptada por Richard, que entrega a sentença de morte aos executores.

Das quatro raízes do mal descritas por Baumeister, a primeira, a segunda e a quarta podem ser identificadas no personagem Richard III. Em cada filme, diretor e

10 There are some signs that sadistic pleasure may be experienced as an addiction, in the sense that the

person comes to crave that pleasure and to want ever stronger doses of it. (2001, p. 233)

12Go tread the path that thou shalt ne’er return./Simple, plain Clarence, I do love thee so/That I will

intérprete adotaram uma linha diferente para caracterizá-lo, o que se encontra nos capítulos 3, 4 e 5. Entretanto, há considerações sobre a vilania que serão abordadas a seguir.

1.2 – O Vilão

Enrique Cámara Arenas (2011) aborda o vilão literário e fílmico em seu ensaio Villains in our mind: A psychological approach to literary and filmic vilainy, ou seja, o personagem. Afirma que os vilões e os heróis existem para sofrermos ou exultarmos com eles, para discutirmos e especularmos seus motivos, suas

características, vícios e virtudes. “Eles são, com certeza, padrões textuais. Mas constituem o tipo de padrão que consegue desencadear reações emocionais intensas,

padrões nos quais projetamos nossos medos e desejos.” 13

No entanto, ao definir o vilão, distingue duas definições: uma fraca e uma forte. A definição fraca abrange todos os usos metafóricos do termo vilão. Como definição forte, afirma que o vilão é um personagem. Discute a diferença entre papel e personagem. Os personagens desempenham papéis, mas há outras coisas que o fazem, como tempestades, objetos ou acidentes, sem serem personagens. Porém, em sua definição forte, Cámara Arenas

propõe que “o vilão é um tipo de papel que deve sempre ser desempenhado por um personagem.”14

Neste sentido, podemos afirmar com tranquilidade que, na peça de Shakespeare e nos filmes já mencionados, Richard III é um personagem que desempenha o papel de vilão. Identificamos em seu comportamento três raízes do mal – ganância, luxúria e ambição como meios para atingir seus objetivos, egolatria e vingança e prazer de ferir alguém – conforme discutido em 1.1, que podemos apontar como evidência de sua vilania. Segundo Cámara Arenas, os vilões estão ligados à ética e à moral e são facilmente percebidos como figuras negativas, quando comparadas ao que se espera de alguém de comportamento compassivo. Isto nos leva a concluir que a percepção do vilão, bem como a de outros personagens, dependerá da interpretação do leitor /espectador, mas que essa percepção sempre estará ligada a um comportamento considerado reprovável por este. Podemos observar que muitos espectadores de filmes

13

They are, certainly, textual patterns. But they constitute the kind of patterns that manage to trigger intense emotional responses; patterns against which we project our fears and desires. (p. 3)

ou outras obras “torcem para o vilão”, ou seja, se identificam com ele a ponto de

desejarem que seja bem sucedido em seus atos.

1.2.1 – A Aparência do Vilão

Costumamos associar o vilão à feiura, mas Cámara Arenas afirma que há vilões que não são exatamente feios, e que há alguns simplesmente lindos. No primeiro caso, podemos citar o Capitão Gancho interpretado por Dustin Hoffman em Hook, 1991, dirigido por Steven Spielberg, que chega a ter um toque de humor. No segundo caso, um exemplo seria a Madrasta no desenho animado dos Estúdios Disney Branca de Neve e os Sete Anões, 1937, E.U.A. Entre os vilões marcados pela feiura, podemos citar

Yellow Bastard, de Sin City, interpretado por Nick Stahl, 2005, E.U.A., dirigido por Robert Rodriguez.

A função da aparência na vilania é, primeiramente, a da identificação. No teatro de bonecos, o mecanismo da categorização dos personagens através do estereótipo é o da economia de tempo. Quando decidimos que um item pertence a uma categoria, ativamos um conjunto de pressuposições em nosso cérebro. O espectador sabe quem deve temer e de quem deve desconfiar. Porém, nos filmes, a aparência do vilão possui um valor por si só. O autor observa que mantemos o olhar sobre o monstro, mesmo depois de o reconhecermos, porque surge em nós um obscuro sentimento de fascínio que nem sempre é fácil de entender ou explicar. Em outras palavras, o que nos causa medo ou horror exerce irresistível sedução sobre nós.

Veremos que, em cada um dos filmes que serão analisados, Richard é caracterizado de forma diferente. São mantidas as características principais: a corcunda, o braço atrofiado e a perna manca. A maneira de agir e os trajes são diferentes. Mas não fica qualquer dúvida a respeito de sua vilania, inclusive e principalmente pela aparência.

1.2.2 – Alguém nasce ou se torna vilão?

Cámara Arenas coloca a pergunta “alguém nasce ou se torna vilão?”15 e, ao respondê-la, encontramos semelhanças com a discussão de Baumeister sobre o mal. Este, ao afirmar que um serial killer age como alguém que se viciou em uma substância química, é possível concluir que a pessoa se torna vilã. Porém, algum outro traço de personalidade ou de caráter, além de alguma circunstância especial, pode ter levado essa pessoa a perpetrar a primeira morte ou outro ato vil.

Não é nossa intenção discutir aqui os motivos que levam alguém à vilania. No entanto, quando analisamos o personagem de Shakespeare, certos comportamentos deixam o leitor/espectador perplexo: ele planeja friamente a morte de Clarence, seu irmão, não hesita em informar ao leitor/espectador sobre seus planos, ameaça e corrompe as pessoas ao seu redor. Ficamos divididos diante da pergunta de Cámara Arenas e podemos tentar encontrar uma resposta para ela.

Durante o período de guerra, Richard lutou bravamente ao lado de seu irmão Edward. Quando chega a paz e Edward IV se torna rei, a inveja desperta sua egolatria, que desencadeia uma série de atos criminosos que abrem o caminho para que chegue ao trono. O vilão estava latente em Richard. Mas agir como vilão é o meio que escolhe para atingir seu objetivo. Para justificar seus atos, confessa ao leitor/espectador que agirá como vilão para se divertir, para preencher os dias insípidos de paz, já que não pode se entregar aos prazeres do amor como seu irmão, o rei, que é casado e tem uma amante. Surge, porém, outra pergunta: a bravura de Richard na guerra não o teria feito descobrir o prazer de matar? Ele já não seria um serial killer? A discussão poderá se aprofundar durante as análises dos filmes, mas podemos arriscar uma resposta que ainda poderá ser modificada: Richard possuía traços de caráter que poderiam levá-lo a se tornar um vilão, e ele fora exposto a situações propícias para desenvolver a vilania, como veremos no capitulo 2.

1.2.3 – A Vilania de Richard – Ser Vilão ou Agir como Vilão?

Neil Forsyth (2008), ao escrever sobre a forma como os atores que

representam personagens “maus” percebem essa experiência, faz duas observações: Shakespeare nos convida a “entrar em seu vilão” e expõe o confronto do personagem

com a própria maldade (p. 68). Segundo Forsyth, que comenta a peça Macbeth, os vilões como aqueles criados por Shakespeare conhecem a própria profundidade. É inevitável concordar com Forsyth ao estendermos sua afirmativa para Richard III. A peça se inicia com um solilóquio em que o próprio personagem desnuda a alma para o público. Ele não é um vilão. Sua intenção declarada é agir como vilão para se “divertir” durante o tempo de paz, já que não é atraente para as mulheres. Percebe-se, aí, que ele inveja o irmão, o rei Edward IV. Considera-se vítima da natureza traiçoeira que não lhe deu belas feições.

Entretanto, Martin F. Norden (2008) nos oferece uma análise baseada no ensaio de Freud, publicado em 1915, Some character-types met with in psycho-analytic work, que discute um tipo de paciente neurótico que se sente no direito de agir de

maneira reprovável porque já sofreu muito, especialmente em casos de deficiência física. Freud chama de “exceções” pacientes com este perfil, e o personagem que os representa é Richard III. Segundo Norden, Freud afirma que as pessoas se atribuem o status de exceção por terem uma deformidade congênita. Richard acha que a natureza lhe causou um mal ao lhe negar os traços que conquistam o amor das outras pessoas, principalmente das mulheres, portanto acha-se no direito de praticá-lo. (p. 88). O próprio Richard se descreve como “deformado, inacabado, feito pela metade, manco”, mas sabe-se capaz de arquitetar e executar planos para atingir seus objetivos.

Richard III conhece sua própria profundidade, considera-se uma exceção e é assim que os outros personagens o tratam. Todos que nutrem sentimentos negativos por ele o insultam com referências a suas deformidades, principalmente a corcunda, como se os defeitos físicos fossem a expressão de sua vilania. Entretanto, há outros aspectos a serem explorados.

Kumbhkaran e de seu filho Meghnad. Ravana é o símbolo do mal, e Rama é virtuoso. Ao longo de seu trabalho, lista oito características do vilão:

1. Ser hostil sem motivo

2. Ser hostil até com as pessoas afáveis

3. Perceber as perdas dos outros como ganho para si 4. Alegrar-se com a tristeza do outro

5. Maldizer a prosperidade do outro

6. Detectar as falhas do outro com mil olhos

7. Fazer todos os esforços para causar a infelicidade do outro 8. Interferir nos interesses dos outros com más intenções.16

Algumas dessas características remetem às raízes do mal apontadas por Baumeister (2001), principalmente o prazer de ferir alguém, subentendido nas características 1, 2, 4 e, principalmente, 7 e 8, acima. A característica 5 pode facilmente ser substituída pela palavra inveja, um componente da egolatria, já que a pessoa se julga acima das outras e não aceita que alguém possa estar em situação melhor do que a sua. Por fim, a característica 6 – estar sempre atento às falhas dos outros – também se liga, de forma um pouco diferente, ao prazer de ferir. As falhas serão usadas contra quem as cometer, talvez como meio para atingir um fim.

O Richard III criado por Shakespeare leva suas atitudes a extremos. O fato de agir como vilão, seu propósito, acaba por torná-lo vilão. Ele se vicia na prática do mal.

As oito características apontadas por Shukla (2011), vindas de uma cultura muito diferente da ocidental, convergem com os estudos de Baumeister (2001), feitos sob o ponto de vista sociológico, e o de Cámara Arenas (2011), sob o ponto de vista psicológico. O último afirma que o vilão é um papel desempenhado por um personagem, mas percebemos que Baumeister(2001) e Shukla (2011), e talvez o próprio Cámara Arenas, não fazem uma distinção entre ser humano e personagem. Forsyth (2008) aborda personagens e a atitude de atores em relação aos vilões. Já Norden (2008) se baseia em estudos de Freud que buscou em Shakespeare e, mais especificamente, em Richard III, o modelo para ilustrar o tipo de paciente que se considera uma exceção.

Como o modelo para a criação de personagens é o ser humano, nem sempre totalmente

161)Being hostile without purpose; 2)Being hostile even to the friendly; 3)Feeling other people’s loss as

their own gain; 4)Delighting in other people’s desolation; 5)Wailing over other people’s prosperity;

6)Detecting other people’s faults with a thousand eyes; 7)Working evil towards the woe of other people

bom ou totalmente mau, a distinção entre ser humano e personagem que chamamos de

“vilão” acaba por se tornar quase impossível. O próprio Richard dá sinais de medo e de

arrependimento em V, 3, ao acordar de um sonho com suas vítimas, pouco antes do início da batalha de Bosworth:

Ó não! Horror! Eu antes me detesto Pelos crimes cruéis que cometi. Sou vilão: porém minto, não o sou. Elogia-te, tolo! Tolo, humilha-te!

Minha consciência tem mais de mil línguas E todas me condenam por vilão,

Criminoso, perjuro em alto grau, Assassino, no mais horrível grau. Os pecados, uns mais e outros menos, Levam-me ao foro, chamam-me culpado. Eu desespero, mas ninguém me ama, E se eu morrer ninguém me chorará. Por que me chorariam, quando eu mesmo

Não tenho em mim piedade por mim mesmo?17 (1993, p. 144)

O reconhecimento de sua vilania é doloroso, mas não o impede de, pouco depois, conclamar seus soldados à luta, durante a qual ataca bravamente o inimigo e perde a vida.

Assim, durante a análise dos filmes, nos capítulos 3, 4 e 5, as observações deste capítulo servirão de base para a identificação dos aspectos que caracterizam a vilania de Richard III, personagem criado com grande complexidade por William Shakespeare.

17 O no. Alas, I rather hate myself/For hateful deeds committed by myself./I am a villain. Yet I lie, I am

not./Fool, of thyself speak well. Fool, do not flatter./My conscience has a thousand several tongues,/And every tongue brings in a several tale,/And every tale condemns me for a villain./Perjury, perjury in the

high’st degree,/Throng to th’bar, crying all Guilty! Guilty!/I shall despair, there is no creature loves

CAPÍTULO 2

–

Os Caminhos de Shakespeare: da História para a

Literatura

2.1 – Elos Históricos e suas Transformações

Richard III é uma das dez peças históricas de William Shakespeare, escrita

em torno de 1592-93. Como as outras History Plays, seu foco recai sobre um dos reis da Inglaterra, porém com um aspecto que a diferencia das demais: Richard é caracterizado como um vilão sanguinário que não hesita em eliminar qualquer pessoa, inclusive de sua família, que possa constituir um obstáculo ao seu desejo de se tornar rei. Não há lugar para o acaso em suas ações. Todas são planejadas, e ele consegue estar presente em todas as partes de Londres ou do palácio, onde esteja em curso algum acontecimento de seu interesse.

Entretanto, a maldade sem limites não é sua única marca. Um corpo deformado acentua a repulsa provocada pela ausência de escrúpulos e de qualquer

sentimento que o torne “humano”. Na verdade, ao longo de toda a peça, as palavras “demônio”, “assassino”, “corcunda”, “cão”, “suíno”, “sapo” e “aranha”, muitas vezes acompanhadas de adjetivos como “sanguinário”, são usadas para insultá-lo, tanto em alusão ao seu comportamento quanto ao seu aspecto físico. Ele próprio se descreve como deformado, manco e desprovido de beleza a ponto de os cães latirem à sua passagem.

Um personagem com essas características atrai a atenção de atores e também do público, porque a maldade, a deformidade e a vilania exercem um fascínio sobre os seres humanos e seu desejo de estigmatizá-las. É fácil ilustrar tal afirmativa com o enorme sucesso de filmes que têm criminosos, vampiros, monstros e outras criaturas que fogem aos padrões de beleza física ou de comportamento socialmente aceitos como protagonistas . Alguns exemplos são O gabinete do Dr. Caligari (1920, Alemanha) dirigido por Robert Wiene, O corcunda de Notre Dame (1939, E.U.A.) dirigido por William Dieterle, Bonnie and Clyde: uma rajada de balas (1967, E.U.A) dirigido por Arthur Penn e Frankenstein, baseado no romance de Mary Shelley, que gerou inúmeras versões cinematográficas desde 1910 até a mais recente, de 1994, (Reino Unido e E.U.A.) dirigida por Kenneth Branagh.

personagens fascinantes. Entretanto, sabemos que Richard III existiu e reinou sobre a Inglaterra. Surge, então, uma pergunta: até que ponto o personagem Richard III se assemelha ao Richard III histórico?

Este capítulo tem o objetivo de buscar uma resposta para a pergunta levantada acima, tendo em vista o foco deste trabalho, que é a caracterização do vilão em três adaptações fílmicas da peça de William Shakespeare que, por sua vez, adaptou as narrativas históricas existentes em sua época, dando continuidade a uma cadeia criativa de obras que atravessam o tempo e adquirem novas características próprias da época em que são criadas. As obras Shakespeare’s Kings: The great plays and the history of England in the Middle Ages: 1337 – 1485, de John Julius Norwich (2001) e

Richard III, de Charles Ross (1999) serão o apoio principal para a busca das fontes

utilizadas por Shakespeare para a criação do personagem Richard III. Para a análise do tratamento dado pelo autor aos fatos históricos, buscaremos apoio na teoria da transcendência textual, de Gérard Genette. Segundo ele, o objeto da poética não é o texto literário, mas sua transcendência textual, suas ligações com outros textos. Um aspecto básico desta transcendência diz respeito à natureza palimpséstica dos textos, ou seja, ao fato de todo texto ser um hipertexto, nascido de um hipotexto, um texto anterior que é imitado ou transformado. Portanto toda escrita é reescrita, e criar um texto literário é uma atividade de segundo grau. Veremos que Shakespeare tinha um objetivo ao criar um personagem que personificasse a maldade de forma tão contundente.

2.1.1 – O Conceito deTranscendência Textual

Transcender significa estabelecer uma relação sem que esta signifique

unidade ou identidade de seus termos, mas que garanta, com a própria relação, a sua alteridade.18 Esta definição auxilia a compreensão do que Genette (1997) chama de transcendência textual: um texto se enxerta em um hipotexto, mas será outro, com características próprias. Nesse sentido, o autor distingue cinco tipos de transtextualidade ou transcendência textual, isto é, tudo o que coloque o texto em uma relação evidente ou não com outros textos:

1) Intertextualidade – a presença de um texto dentro de outro em sua forma mais explícita, a citação. O próprio Genette cita Michael Rifaterre que amplia essa definição para a percepção, por parte do leitor, da relação de um texto com outros que o precederam ou foram escritos depois dele.

2) Paratextualidade – a relação mais distante de todo o texto de uma obra literária com seu paratexto: título, subtítulo, intertítulos, prefácio, posfácio, epígrafe, ilustrações, orelhas, enfim, todos os detalhes que circundam a obra e que não podem ser desconsiderados em virtude de seu impacto sobre o leitor, ao fornecer elementos que contribuem para aguçar sua percepção e compreensão da obra. 3) Metatextualidade – a relação frequentemente chamada de “comentário”. Um

texto é unido a outro do qual fala sem citá-lo e até sem nomeá-lo. É a relação crítica por excelência.

4) Hipertextualidade – a relação que une um texto B a um texto anterior A em que aquele é enxertado, sem ser um comentário. O texto A é o hipotexto, e o texto B é o hipertexto. Até certo ponto, é uma característica universal da literatura. 5) Arquitextualidade – o conjunto de categorias gerais ou transcendentes das quais

cada texto emerge. É a relação mais abstrata e implícita de todas, de natureza taxonômica.

Genette (1997), ao descrever os tipos de transtextualidade/transcendência textual, propositadamente colocou a hipertextualidade como o último item, apesar de considerá-la o quarto tipo, porque Palimpsests a tem como foco. Comenta que o termo

“enxerto” não o agrada por completo, mas penso que ele é apropriado ao contexto de

transcendência textual. Em botânica, o enxerto modifica as qualidades de uma planta: surgirá uma flor de cor diferente, um fruto com novo sabor e nova aparência e/ou mais

resistente a pragas e à ação de intempéries. Em síntese, a base é uma e estará sempre presente, mas o resultado será bem diverso. Assim, a peça Richard III (o hipertexto) se relaciona com os textos históricos da época em que Richard III, o rei, viveu e, principalmente, com aqueles produzidos depois de sua morte (os hipotextos), que serão abordados ao longo do Capítulo 2. A peça não existiria sem os textos históricos, que passaram por uma transformação, e tem sua alteridade: é um texto de outro gênero, voltado para outro público e o atinge de forma diversa. O termo transformação é escolha do próprio Genette para designar hipertexto.

2.1.2 – Transformação/Transposição

A transformação séria ou transposição é considerada por Genette “a mais

importante de todas as práticas hipertextuais”19

, pela importância histórica e pelo mérito estético de obras que pertencem a essa categoria. Além de afirmar que apenas a transposição pode dar origem a obras de grandes dimensões (p. 213), o autor não classifica as práticas de transposição, mas sim as organiza de acordo com seu impacto sobre o significado do hipotexto transformado. Distingue, então, duas categorias fundamentais: a formal, que afeta o significado acidentalmente ou por uma consequência perversa e não intencional (como é o caso da tradução), e a transposição temática, em que a transformação do significado é intencional.

No caso da peça Richard III, pode-se afirmar que este hipertexto não transforma o significado do hipotexto, apesar deste ser formado por crônicas históricas que passam a ser narradas sob a forma de peça teatral. As crônicas difamam Richard III. A peça faz o mesmo, mas adquire uma autoridade que chega a ser maior para o público geral do que aquela do hipotexto. Foi ela (a peça) que imortalizou Richard III como o vilão por excelência, que não se detinha diante de qualquer obstáculo para se tornar rei da Inglaterra, ainda que este fosse alguém de seu próprio sangue. Leitores ou espectadores da peça, ou dos filmes baseados nela, imediatamente se lembram da vilania de Richard, diante de qualquer menção de seu nome.

Genette (1997) afirma, ainda, que há dois tipos antitéticos de transformação: a redução e o acréscimo. Ambos acontecem todo o tempo, mas introduzem mudanças

que alteram o texto de maneiras específicas. Porém, “da mesma forma que a redução de

um texto não pode ser uma simples miniaturização, o acréscimo não pode ser um mero

prolongamento”.20

Pode-se dizer que a peça Richard III opera esses dois tipos de transformação nos textos históricos. Os motivos de Shakespeare para reduzi-los e neles fazer acréscimos podem parecer óbvios, mas merecem ser mencionados. O primeiro deles é a finalidade do texto teatral: narrar uma história de maneira concisa, dividida em atos e cenas, de forma a entreter o público. Isso implica, necessariamente, uma escolha entre o mais e o menos eficaz em termos de efeitos dramáticos, além de estabelecer uma continuidade. Não se trata simplesmente de retirar ou acrescentar fatos transformados em cenas, mas de seguir critérios adequados ao gênero do hipertexto, o que também dependerá da época de sua produção e de aspectos ideológicos.

A transcendência textual, como abordada por Genette (1997), nos coloca diante de uma forma muito ampla de explorar as relações entre os textos. Um texto é enxertado em um hipotexto, tornando-se um hipertexto que, por sua vez, poderá se transformar em hipotexto para outros hipertextos. Minha abordagem para as relações entre o hipertexto Richard III, de William Shakespeare e os hipotexto constituído por crônicas históricas se dá no campo da transposição. A peça de Shakespeare é uma obra

“de grandes proporções”, como diz Genette (1997), no sentido de ter atravessado quatro séculos sendo representada, adaptada e apreciada pelo público e ainda ser objeto de estudos acadêmicos. Mais do que os textos históricos, tornou-se a referência a respeito de Richard III, o último York a ocupar o trono da Inglaterra e o último rei inglês a morrer em campo de batalha. Porém, sua vilania foi tão bem transposta que é o detalhe mais lembrado sobre o personagem.

Neste capítulo , veremos como se deu, em parte, esta transposição, uma vez que não proponho, aqui, uma investigação minuciosa das fontes utilizadas por Shakespeare, mas sim verificar até que ponto o personagem histórico e o personagem teatral se assemelham.

Quanto ao termo “enxerto”, proponho me referir aos hipertextos como uma

cadeia criativa infinita gerada pelo hipotexto. Uma obra, literária ou não, dá origem a outras que podem pertencer a qualquer âmbito das artes. Cada uma possui sua individualidade e, por sua vez, é capaz de dar continuidade à cadeia criativa gerando novas obras.

2.2 – As fontes de Shakespeare para criar Richard III

É de amplo conhecimento dos estudiosos de Shakespeare o fato de que ele adaptava, para suas peças, histórias já existentes. Apenas Love’s Labour’s Lost, A Midsummer Night’s Dream, The Merry Wives of Windsor e The Tempest são tramas originais do autor. The Taming of the Shrew, por exemplo, foi baseada em A Merry Jest of a Shrewede and Curste Wyfe, balada anônima impressa em 1550, prática que, no

século XX, foi chamada de transcendência textual por Genette. Evidentemente, as chamadas peças históricas, como é o caso de Richard III, foram baseadas nas crônicas da época em que viveram os reis ou posteriormente. São dez as histories, listadas abaixo:

King Henry IV Part 1 King Henry IV Part 2 King Henry V

King Henry VI Part 1 King Henry VI Part 2 King Henry VI Part 3 King Henry VIII King John Richard II Richard III

Há duas obras indicadas como as fontes principais para a maioria dessas peças: The Union of the Two Noble and Illustre Families of Lancaster and York, de Edward Hall (3rd ed., 1550) e The Chronicles of England, Scotland and Ireland, de Raphael Holinshed (2nd ed., 1587). No caso de Richard III, uma terceira obra é apontada: History of King Richard the Thirde, de Thomas More, (1543). Esta é considerada a responsável pela terrível descrição de Richard como um homem cujas deformidades físicas eram o reflexo de sua mente maligna. J. J. Norwich, na introdução ao seu livro Shakespeare’s Kings (1999), afirma que Edward Hall foi funcionário do governo durante o reinado de Henry VIII e iniciou sua obra em torno de 1530. Esta foi publicada em 1548, um ano após sua morte. Quanto a Raphael Holinshed, o editor Reginald Wolfe, para quem ele trabalhava, encomendou-lhe o árduo trabalho de escrever uma história do mundo a partir do Dilúvio até a época da Rainha Elizabeth. Evidentemente a obra não foi concluída, mas em 1577 surgiu parte dela: The firste volume of the chronicles of England, Scotlande and Irelande... conteyning the

verdade, a história continua até os dias do autor. Segundo Norwich, a obra “constitui a

primeira narrativa fidedigna, em língua inglesa, de toda a história do país.” 21

Afirma, ainda, que Shakespeare utilizou a segunda edição, de 1587, ampliada e ligeiramente censurada, para suas peças históricas, além de usá-la também para Macbeth, King Lear e Cymbeline.

Shakespeare, ainda de acordo com Norwich (1999), foi fiel às suas fontes a maior parte do tempo, mas diverge delas muitas vezes, o que seria previsível. O autor pode ter tido que contornar objeções do censor ou a falta de atores. Isto o obrigaria a eliminar personagens menores e atribuir suas ações a outro. E há também momentos em que simplesmente parece ter havido descuido. Entretanto, houve um motivo maior para Shakespeare não seguir à risca a história:

(Mas) na maioria das vezes em que Shakespeare deixou de lado a verdade histórica, ele o fez pelo melhor de todos os motivos: para escrever uma peça melhor. Afinal, ele era um dramaturgo, acima de tudo. Para ele, a causa do teatro era de importância infinitamente maior do que obedecer, como um escravo, a verdade histórica.22

Esta afirmativa nos ajuda a compreender o que aconteceu no caso de Richard III. Quatorze anos de história são condensados de forma tal, que temos a

impressão de que os acontecimentos se precipitaram logo após a batalha de Tewkesbury e que Richard se tornou rei em pouquíssimo tempo. Um excesso de detalhes tornaria a peça monótona, e era importante enfatizar as características negativas do rei York, vencido por Henry Tudor na batalha de Bosworth.

2.2.1 – A obra de Thomas More

Em relação à obra de Thomas More (1478 - 1535), History of King Richard The Thirde, Charles Ross (1999) afirma que ela não merece ser levada muito a sério,

inclusive porque nunca foi concluída. Ela comenta em detalhes os acontecimentos entre os meses de abril e outubro de 1483 e termina abruptamente. Foi baseada em relatos orais, sendo o mais antigo deles o de seu pai, Sir John More. A perspectiva de John

21(...) it constitutes the first authoritative account in English of the whole of the country’s history. (p. 4-5)

22

Morton, em cuja casa Thomas More viveu durante a infância, também está presente na história. Morton foi Arcebispo de Canterbury durante o reinado de Henry VIII, filho de Henry VII, que venceu Richard III.

Ainda segundo Ross (1999), More fala de Richard como um vilão cruel, desprovido das sutilezas que a imaginação de Shakespeare lhe atribuiu. Ross afirma também que há um questionamento quanto ao fato de More estar escrevendo história seriamente, em termos modernos, em oposição ao sentido clássico da palavra, isto é, drama. Em 1768, o escritor Horace Walpole, um dos primeiros defensores de Richard,

se referiu a More como “um historiador capaz de usar a verdade apenas como liga para construir ficção” (apud Ross, p. xl)23

.

History of King Richard The Thirde, de Thomas More, possui as

características da história escrita durante a Renascença, que se diferencia das crônicas medievais pelo estilo dramático, preocupação maior que a exatidão dos fatos. A obra foi escrita e publicada em inglês e em latim, sendo que as duas versões foram escritas separadamente. Ross (1999, p. xliii) afirma que More fez alguns acréscimos “factuais” (aspas do autor) à Saga Tudor. O mais notável deles é a sugestão de que Richard já planejava se tornar rei antes da morte do irmão. Com a intenção de intensificar o efeito dramático, floreia a história e expressa hostilidade constante, “condenando Richard às

vezes cruelmente, às vezes com sutis insinuações.”24

Vemos, então, que a obra apontada como a principal fonte de Shakespeare para escrever Richard III é controversa e pouco confiável, mas ainda assim contribuiu para que a imagem do rei Richard III fosse associada a deformidades físicas e morais e a uma vilania difícil de igualar.

More nasceu em 1478, portanto tinha entre sete e oito anos de idade quando Henry Tudor venceu Richard na batalha de Bosworth e se tornou Henry VII. O autor trabalhou na corte de Henry VIII e, segundo Ross (1999) não pode ser acusado de ter inventado a “Saga Tudor”. Ele apenas enfatizou uma visão de Richard que já era aceita em sua época. Mas, ainda segundo Ross, foram a reputação e a habilidade literária de More que fixaram, na imaginação dos Tudor, a ideia de que Richard era de baixa estatura, tinha os membros desiguais e as costas tortas, sendo o ombro esquerdo bem mais alto que o direito.

23‘An historian who is capable of employing truth only as cement in a fabric of fiction’.

Entretanto, Norwich (1999) cita um trecho da história escrita por More que parece muito verossímil. O primeiro comenta que, em 1484, um ano antes de sua morte, O Rei Richard III era um homem muito preocupado, apesar de viver como um Príncipe da Renascença, em esplendor muito maior do que qualquer outro rei inglês que o precedera. Cita, então, Sir Thomas More:

Sua mente nunca estava em paz, ele nunca se sentia seguro. Quando saía, seus olhos observavam tudo ao seu redor, protegia o corpo com uma armadura disfarçada, sempre mantinha a mão sobre o punhal e o rosto e o corpo contraídos como o de alguém pronto a se defender. Não dormia bem: ficava deitado, pensando, exausto de preocupação e vigília; cochilava mais do que dormia, perturbado por sonhos assustadores: às vezes acordava de repente, sobressaltado, levantava-se da cama e corria pelo quarto.25

Um rei que usurpara o trono teria inúmeros motivos para se sentir inseguro e temer a traição de algum aliado. Ele poderia ter algum sentimento de culpa em relação às mortes que provocara, o que justificaria os sonhos perturbadores. Desta forma, é com cautela que devemos avaliar o que Sir Thomas More escreveu sobre Richard III.

2.2.2 – A peça Richard III

A peça narra os anos finais da vida de Richard, Duke of Gloucester, o último York a ocupar o trono da Inglaterra. A trama se desenrola em um período de paz entre as batalhas de Tewkesbury e Bosworth, da Guerra das Rosas, entre as casas de York – cujo símbolo era a rosa branca – e de Lancaster – cujo símbolo era a rosa vermelha.

Durante parte desse período, Richard dedica-se ao objetivo de conquistar a coroa de seu irmão Edward IV, apesar de ser o quarto na linha de sucessão. É necessário, então, afastar os dois filhos do rei, ainda crianças, e seu irmão George, Duke of Clarence. Inicia-se uma série de intrigas, prisões e mortes, todas arquitetadas por Richard, que chega ao trono. Apesar disso, seu reinado é curto, de apenas 26 meses, e termina tragicamente na batalha de Bosworth, na qual é derrotado por Henry, Conde de Richmond, um Tudor, que se torna o rei Henry VII.

25 He had never had quiet in his mind, he never thought himself sure. Where he went abroad, hs eyes

Assim resumida, a peça parece simples, mas, ao longo de cinco atos, o leitor/espectador se depara com uma história complexa e um grande número de personagens cujas vidas se entrelaçam e são manipuladas por Richard. Mais especificamente, a peça é composta de cinco atos e 23 cenas (ver Anexo I). Richard III, como pode ser observado, é uma peça longa, apenas superada por Hamlet neste aspecto. Sua complexidade se dá principalmente no que se refere às relações entre os membros da corte. Convivem no mesmo espaço membros da Casa de Lancaster, deposta do trono, e membros da Casa de York, que reina através de Edward IV. Além disso, há referências constantes a fatos anteriores que precisam ser compreendidos, como a longa Guerra das Rosas.

Por se tratar de uma peça histórica, a tendência do leitor/espectador é acreditar que os fatos tenham ocorrido de maneira bem próxima à que se vê no palco ou na tela. Entretanto, segundo os dados históricos, o tempo decorrido entre as batalhas de Tewkesbury e Bosworth foi de 14 anos. A primeira aconteceu em 1471 e, a segunda, em 1485. O tempo da peça parece muito mais curto. Os acontecimentos se precipitam de forma tal que o leitor/espectador tem a impressão de que Richard chegou rapidamente ao trono, tendo-o perdido pouco depois. Na verdade, torna-se rei 12 anos depois da batalha de Tewkesbury, após a morte do rei Edward IV. Essa agilidade da narrativa talvez tenha sido uma forma de o autor enfatizar a ambição e a vilania de Richard, um de seus personagens mais infames. A obra de Shakespeare fez Richard ser visto como um dos vilões mais abomináveis que já existiram, entre outros motivos por ter sido parcialmente inspirada em The History of King Richard the Thirde (c. 1513) escrita por Sir Thomas More. Essa obra é abordada em 2.2.1.

2.3 – A Construção da Vilania de Richard III na Peça

Abordaremos agora, cena a cena do Ato I, como William Shakespeare começa a construir a vilania de Richard III.

Ato I

Cena 1 – Solilóquio de Richard, Duque de Gloucester, que fala sobre o fim da guerra e da alegria trazida pela paz. Critica o rei que passou a se dedicar aos prazeres do amor. Descreve-se como “deformado”, “enviado ao mundo antes do tempo

e pela metade” e que se dedicará a ser um vilão já que não foi feito para o