Capacidade aeróbia de futebolistas com diferentes funções específicas avaliada através do limiar aeróbio-anaeróbio

Texto

(2) __________________________________________________Agradecimentos. AGRADECIMENTOS. A todos os Professores da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto, que contribuíram para o meu processo de aprendizagem. Ao Professor António Natal, pela disponibilidade demonstrada e pelo seu contributo pessoal na realização deste trabalho. Ao Professor André Seabra, pelas orientações no tratamento estatístico dos dados. Ao clube, equipas técnicas e jogadores que possibilitaram a realização deste estudo. Ao Mário Monteiro e Paulo Rafael pela colaboração e incentivos constantes. À Isaura Leite, pelo constante apoio e incentivos durante a elaboração deste trabalho. Ao treinador Victor Oliveira pela sua amizade. A toda a minha família pelo apoio e entusiasmo constante, em especial a minha mãe e irmãos que sempre me apoiaram.. I. 2005.

(3) _________________________________________________________Resumo. RESUMO O presente estudo teve como finalidade avaliar e comparar a capacidade aeróbia de futebolistas de diferentes posições/funções específicas no jogo (defesas laterais, defesas centrais, médios e avançados). A amostra deste estudo foi constituída por 45 futebolistas seniores portugueses pertencentes a uma equipa da I Liga e uma da II B. A capacidade aeróbia foi avaliada através de um teste de terreno V4, proposto por Mader et. al. (1976) para determinação do limiar aeróbio-anaeróbio. As distâncias percorridas situaram-se entre 1200m e 1600m, tendo o atleta corrido sempre a uma velocidade constante durante um período nunca inferior a 5'30''. As velocidades utilizadas variaram entre 3.0 e 4.6m/s e os incrementos de carga foram de 0.4m/s por patamar. No final de cada percurso foi recolhido sangue capilar do lóbulo da orelha para determinação das concentrações sanguíneas de lactato utilizando dois analisadores de lactato Accusport. O tempo de paragem entre cada patamar foi de 1 minuto, sendo o teste interrompido quando o atleta ultrapassava uma concentração sanguínea de 4mmol/l de lactato. Para cálculo do limiar aeróbio-anaeróbio, determinamos a velocidade de corrida correspondente a uma concentração sanguínea de 4mmol/l (V4), por interpolação linear a partir dos dados obtidos no teste de terreno. Os resultados obtidos evidenciaram uma V4 mínima de 3,61 m/s e máxima de 4,15 m/s, sendo a média de 3,84 ± 0,12 m/s. Os valores da V4 mais elevados foram apresentados pelos médios (3,93 ± 0,09 m/s) e defesas laterais (3,90 ± 0,08 m/s), seguidos pelos avançados (3,75 ± 0,08 m/s) e defesas centrais (3,72 ± 0,07 m/s). O. nosso. capacidade. estudo. revelou. aeróbia. entre. diferenças. estatisticamente. significativas. jogadores. com. posições/funções. diferentes. da. específicas, sendo essas diferenças mais evidentes entre o grupo constituído pelos médios e o grupo constituído pelos defesas centrais.. II. 2005.

(4) ________________________________________Índice de Quadros e Gráficos. ÍNDICE. Agradecimentos --------------------------------------------------------------------------------- I Resumo ------------------------------------------------------------------------------------------- II Índice --------------------------------------------------------------------------------------------- III Índice de quadros e gráficos --------------------------------------------------------------- IV 1. Introdução ------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.1. Objectivos e Hipóteses -------------------------------------------------------- 3 1.1.1. Objectivos ------------------------------------------------------------- 3 1.1.2. Hipóteses ------------------------------------------------------------- 3 2. Revisão da Literatura --------------------------------------------------------------------- 4 2.1. Caracterização do jogo de futebol ------------------------------------------ 5 2.2. Características físicas do jogo de futebol --------------------------------- 6 2.3. Características fisiológicas do jogo de futebol --------------------------- 8 2.3.1. Sistemas energéticos -------------------------------------------------------- 8 2.3.1.1. Metabolismo anaeróbio aláctico ---------------------------------------- 9 2.3.1.2. Metabolismo anaeróbio láctico ------------------------------------------ 9 2.3.1.3. Metabolismo aeróbio ----------------------------------------------------- 10 2.4. Capacidade aeróbia ----------------------------------------------------------- 11 2.5. Consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.) / Potência aeróbia ----- 13 2.6. Lactato sanguíneo ------------------------------------------------------------- 15 3. Material e Métodos ------------------------------------------------------------------------ 18 3.1. Caracterização da amostra -------------------------------------------------- 18 3.2. Avaliação da capacidade aeróbia ------------------------------------------ 18 3.3. Procedimentos Estatísticos -------------------------------------------------- 20 4. Apresentação e discussão dos Resultados ----------------------------------------- 21 5. Conclusões ---------------------------------------------------------------------------------- 31 6. Bibliografia ----------------------------------------------------------------------------------- 32 7. Anexos. III. 2005.

(5) ________________________________________Índice de Quadros e Gráficos. ÍNDICE DE QUADROS E GRÁFICOS QUADROS: Quadro 1: Estudos sobre distâncias (em metros) percorridas por jogadores de futebol, profissionais e amadores, durante o jogo. --------------------------------------------------------- 7 Quadro 2: Estudos referentes à determinação do limiar aeróbio-anaeróbio em futebolistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Quadro 3: Valores médios de VO2 max obtidos por jogadores profissionais de futebol. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Quadro 4: Valores médios/amplitude da concentração de lactato sanguíneo (mmol/l) analisados em jogadores de futebol, durante e/ou após a competição. -------------------16 Quadro 5: Características da amostra (média e desvio padrão da idade, altura e peso). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Quadro 6: Tabela de tempos utilizados nos testes de terreno (Adaptado de Santos, 1995a). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 Quadro 7: Estatística descritiva relativa à variável pesquisada para a totalidade da amostra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Quadro 8: Valores médios, desvios padrão e amplitude do limiar aeróbio-anaeróbio por posições. --------------------------------------------------------------------------------------------- 21. GRÁFICOS: Gráfico 1: Curvas de lactato/velocidade com base nos valores médios calculados a partir dos resultados obtidos no teste de terreno nos diferentes grupos de futebolistas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 Gráfico 2: valores da V4 individuais e da amostra global de Médios. -------------------- 24 Gráfico 3: valores da V4 individuais e da amostra global de Defesas Laterais. -------- 25 Gráfico 4: valores da V4 individuais e da amostra global de Avançados. --------------- 26 Gráfico 5: valores da V4 individuais e da amostra global de Defesas Centrais. ------- 27 Gráfico 6: valores relativos à média do limiar aeróbio-anaeróbio para os quatro grupos de estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 Gráfico 7: valores relativos à média e amplitude do limiar aeróbio-anaeróbio para os quatro grupos de estudo.------------------------------------------------------------------------------ 29. IV. 2005.

(6) _______________________________________________________Introdução. 1. INTRODUÇÃO A dimensão energético-funcional tem vindo a merecer uma importância crescente na caracterização do perfil energético da actividade do jogador de futebol, e os inúmeros estudos de âmbito fisiológico realizados com equipas profissionais, tem contribuído para a definição de indicadores que, permitam o controlo de dados relativos à competição e à prescrição do treino. “O futebol é um jogo complexo, com exigências fisiológicas que implicam a participação de sistemas energéticos distintos. Entre os vários sistemas, vários autores têm referido o metabolismo aeróbio como sendo o suporte energético fundamental para uma partida de futebol.” (Santos e Soares, 2002). Segundo Reilly (1990) e Bangsbo et al. (1991) investigações acerca das exigências energéticas e do padrão de actividades evidenciados pelos jogadores de alto rendimento durante uma partida de futebol, possibilitaram perceber que a maioria das acções são acentuadamente aeróbias e suportadas pelo metabolismo oxidativo. Considerando-se o tempo de jogo e o espaço onde se realizam as acções dos atletas, o futebol, enquanto jogo desportivo colectivo, contempla situações fisicamente exigentes. Os efeitos destas acções prolongados no tempo provocam fadiga no organismo, aumentam o grau de ocorrência de erros de execução e consequentemente originam decréscimo na prestação dos atletas pela impossibilidade de manutenção da mesma intensidade de acções durante o jogo. Para minimizar os efeitos negativos que a fadiga provoca no desempenho, uma parte importante de qualquer programa de treino para o futebol inclui o treino da performance aeróbia (Balsom, 2001). Isso aplica-se tanto a um jogador profissional como a um atleta amador que treina duas ou três vezes por semana. Durante um jogo, a energia aeróbia representa mais de 90% do dispêndio energético total (Bangsbo 1993), confirmando de facto, que esta capacidade se constitui como suporte determinante no jogo, apesar do futebol ser uma modalidade desportiva em que a estrutura do seu rendimento é complexa e dependente de uma multiplicidade de factores.. 1. 2005.

(7) _______________________________________________________Introdução. A avaliação da capacidade aeróbia é habitualmente realizada através de testes, na medida em que permitem inferir dados relativos à performance dos atletas. Neste estudo, foi aplicado um teste de terreno para avaliar a capacidade aeróbia de futebolistas, recorrendo-se ao teste proposto por Mader et al. (1976) para determinação do limiar aeróbio-anaeróbio, por ser considerado. um. dos. métodos. mais. adequados. para. o. controlo. e. aconselhamento de atletas, em modalidades eminentemente aeróbias (Santos 1995a). A opção por agrupar os jogadores por posições/funções específicas, designadamente: médios, defesas laterais, avançados e defesas centrais, resultou da leitura de estudos anteriores que consideram a especificidade das funções dos vários jogadores no seio da equipa. São autores que contemplam esta distinção: (Santos e Soares, 2002); (Valente, 2000); (Withers et al.1982, Bangsbo et al.1991, Bangsbo 1993) citados por (Santos e Soares, 2002). Estes estudos referem diferentes distâncias percorridas pelos jogadores que, no entender de (Santos e Soares, 2002), pode ser “bastante variável… e está parcialmente relacionada com a posição que cada um ocupa no jogo”. Poderemos ainda justificar os grupos de jogadores identificados, suportados em Valente, (2000) que refere para o efeito as exigências específicas de cada posição, o modelo de jogo adoptado pelo treinador e a táctica utilizada. Com base no anteriormente descrito, é objectivo deste estudo avaliar a capacidade aeróbia de futebolistas de acordo com a posição/função específica que ocupam no terreno de jogo (defesas laterais, defesas centrais, médios e avançados), com o intuito de investigar se os atletas apresentam, ao nível da capacidade aeróbia, níveis diferentes no que ao limiar aeróbio-anaeróbio diz respeito. Considerando que a capacidade aeróbia desempenha um papel preponderante na capacidade de recuperação após momentos de grande intensidade de exercício, no treino e no jogo, achamos de elevada pertinência esta temática, sendo esta a razão que nos motivou à realização deste trabalho.. 2. 2005.

(8) _____________________________________________Objectivos e Hipóteses. 1.2. Objectivos e Hipóteses. 1.2.1. Objectivos -Avaliar a capacidade aeróbia dos futebolistas; -Comparar a capacidade aeróbia de futebolistas de diferentes posições/funções específicas no jogo (defesas laterais, defesas centrais, médios e avançados).. 1.2.2. Hipóteses. (1) Existem diferenças significativas no que respeita à capacidade aeróbia entre jogadores com diferente posição/função específica.. (2) A capacidade aeróbia dos médios e dos defesas laterais é superior à dos defesas centrais e à dos avançados.. 3. 2005.

(9) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2 – REVISÃO DA LITERATURA. É amplamente conhecido o impacto que o futebol exerce sobre os diversos domínios que contemplam a nossa sociedade: politica, económica, social, científica e tecnológica. Por outro lado, o desenvolvimento de diferentes áreas científicas tem permitido um maior conhecimento do jogo pela especialização da sua área de intervenção ligada ao fenómeno desportivo – Psicologia do Desporto/Sociologia do Desporto… Daqui resulta que tem sido produzida variada informação explicativa do fenómeno desportivo que, a maioria das vezes, contribui para a sua melhor compreensão e possível intervenção por parte de todos os que estão ligados a este jogo. No âmbito das Ciências do Desporto e mais concretamente na área dos Jogos Desportivos Colectivos (JDC) – área especifica que estuda este desporto, o conjunto de informações tem sido variado e contemplador de mais conhecimentos, verificáveis no crescente número de estudos que têm possibilitado a caracterização da especificidade deste grupo de desportos. A constatação de inúmeros contributos passíveis de contemplação no treino, no jogo e a sua inclusão no processo de prognose do rendimento evidenciam a sua estrutura complexa. Porém, é referido por diversos autores que entre os aspectos mais significativos e determinantes que concorrem para o rendimento no futebol enquanto JDC, a dimensão estratégico-táctica assume-se como o núcleo central do rendimento (Garganta, 1997), bem como os aspectos decisionais e de tratamento e processamento da informação (Tavares, 1995). No entanto, no plano fisiológico e da medicina desportiva, inúmeros estudos têm sido de relevada importância. É possível encontrar vários trabalhos de investigação na área da fisiologia e da medicina do desporto, que contribuíram para uma melhor compreensão do jogo de futebol face às suas exigências fisiológicas e consequentes adaptações dos seus jogadores, na procura da aplicação de novos métodos e melhor controlo de treino e consequente aumento da performance.. 4. 2005.

(10) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.1. Caracterização do jogo de futebol O estudo descritivo de um jogo de futebol pode ser abordado de dois modos: avaliando variáveis mecânicas (distâncias percorridas, velocidades utilizadas, mudanças de ritmo) e avaliando variáveis fisiológicas (frequência cardíaca, concentração de lactato sanguíneo, utilização de substratos energéticos, etc.). Esta dupla análise das variáveis mecânicas e fisiológicas da actividade, permite obter uma informação valiosa para analisar as qualidades físicas que deve possuir um futebolista e definir um programa de treino adequado. O futebol é um jogo desportivo colectivo (JDC) que ocorre num contexto de elevada variabilidade, impresivilidade e aleatoriedade, no qual as equipas em confronto, disputando objectivos comuns, lutam para gerir em proveito próprio, o tempo e o espaço, realizando, em cada momento, acções reversíveis de sinal contrário (ataque↔defesa) alicerçadas em relações de oposição↔cooperação (Garganta, 1997). É também uma modalidade desportiva onde são utilizadas técnicas acíclicas de intensidade variada pelos atletas, que estão directamente relacionadas com as suas funções específicas, com o modelo de jogo adoptado pelo treinador (Santos, 1995b) e com o nível de jogo das equipas (Ekblom, 1986). Na sua globalidade, bioenergéticamente, caracteriza-se pela execução de esforços preponderantemente aeróbios, alternando com momentos anaeróbios de curta duração (Bangsbo, 1993). Para que o rendimento desportivo no futebol seja elevado é essencial realizar, com alta intensidade, acções de jogo mobilizando os hidratos de carbono (HC) e a consequente produção de acido láctico. Desta forma, os jogadores precisam de uma boa capacidade de recuperação para que o lactato seja eliminado com eficácia, nas fases menos intensas do jogo, tornando-se assim possível continuar a realizar esforços com alta potência energética. Neste sentido, a capacidade de recuperação está associada a uma boa capacidade aeróbia que se assume, assim, como uma capacidade determinante para o futebolista (Soares, 2000).. 5. 2005.

(11) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.2. Características físicas do jogo de futebol. Na literatura relacionada com este tema, existem vários trabalhos que estudaram as características físicas de um jogo de futebol. Os resultados destes trabalhos indicam-nos que a distância total percorrida pelos jogadores num jogo, aumentou de 8500 m que se percorriam na década de 70 (Reilly e Tomas, 1976) para cerca de 11000 m na década de 90 (Soares e rebelo, 1995). Segundo Shephard (1999), os jogadores percorrem em média, 8 a 12 km de distância por jogo. No entanto, existem diferenças na distância percorrida pelos jogadores durante um jogo de futebol, em função da posição ocupada na equipa (Bangsbo et al. 1991), do tempo de jogo e do estilo de jogo (Bangsbo, 1993). Assim, os médios e de certa maneira, os defesas laterais são aqueles que percorrem maiores distâncias no jogo (Bangsbo, 1993) e, possivelmente, a maior distância percorrida pelos médios deve-se a uma melhor condição física e do seu trabalho de ligação entre defesas e atacantes, o que envolve um maior volume de corrida sustentada (Bangsbo, 1993). Além disso, na segunda parte percorre-se uma distancia menor que na primeira (Soares e Rebelo, 1995), podendo este facto ser explicado por duas razões: a fadiga e as exigências tácticas que a alteração do resultado coloca (Soares e Rebelo, 1995). São mencionados no quadro 1, estudos sobre a distância total percorrida pelos jogadores de futebol durante o jogo. A distância total percorrida pelos jogadores no decurso de um jogo é considerada uma medida da produção de trabalho mecânico, estando este directamente relacionado com o gasto de energia (Reilly, 1996) e consequentemente com uma melhor capacidade aeróbia face ao aumento da distância total percorrida.. 6. 2005.

(12) ______________________________________________Revisão da Literatura. Quadro 1 – Estudos sobre distâncias (em metros) percorridas por jogadores de futebol profissionais e amadores durante o jogo. (Adaptado de Valente, 2000). Ano. Autores. Distância (m). 1976. Reilly e Thomas. 8680±1011. 1982. Withers et al.. 11211. 1986. Ekblom. 10000. 1988. Ohashi et al.. 9303 – 11601. 1988. Van Gool et al. 10225±580. 1991. Bangsbo et al.. 10800 (9490 - 12930). 1991. Pirnay et al.. 10300 (7000 – 14000). 1992. D’Ottavio e Tranquilli. 12060. 1993. Rebelo. 9594±985 (7866 – 11496). 1996. Maréchal. 10300 (7000 – 14000). 7. 2005.

(13) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.3. Características fisiológicas do jogo de futebol.. 2.3.1. Sistemas energéticos Para se realizar trabalho (actividade muscular), é necessário energia, que nos é fornecida através dos alimentos que ingerimos e que, por sua vez, não pode ser utilizada directamente pelas células musculares. Esta energia, que é libertada aquando da desintegração dos alimentos, é empregue para formar outro composto químico denominado adenosina trifosfato (ATP) que é armazenado em todas as células musculares. É somente através da desintegração do ATP que as células conseguem realizar trabalho. A libertação de energia proveniente da quebra do ATP em adenosina difosfato (ADP) e fósforo inorgânico (Pi) é que pode ser utilizada pela célula muscular, permitindo, assim, a contracção muscular.. ATP. ADP + Pi + Energia. Assim, o apoio energético para toda e qualquer actividade desportiva depende da intensidade e duração desse esforço. A capacidade do músculo realizar trabalho depende assim da disponibilidade das diferentes fontes de energia. Existem três sistemas através dos quais as células musculares passam a dispor de energia: O sistema anaeróbio aláctico (ATP-PC; fosfagénio). O sistema anaeróbio láctico (glicólise anaeróbia; ácido láctico). O sistema aeróbio (Oxidativo).. 8. 2005.

(14) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.3.1.1. Metabolismo anaeróbio aláctico. Gaitanos et al.; (1993), refere que o metabolismo anaeróbio aláctico participa de forma preponderante na produção de energia, para os movimentos muito rápidos realizados a grande intensidade e com duração muito curta (inferior a 5 segundos). A capacidade para produzir a quantidade máxima de energia por unidade de tempo do sistema anaeróbio aláctico, está relacionada com a capacidade para produzir força muscular. No entanto, a duração total das acções de máxima velocidade num jogo de futebol é muito baixa (20 a 170 segundos) (Bangsbo et al., 1991), sendo no entanto, acções muitas vezes decisivas para o resultado final do jogo (antecipações, saltos, remates, duelos, etc.). Portanto, a participação do metabolismo anaeróbio aláctico durante um jogo de futebol não é quantitativamente relevante, mas sim qualitativamente, porque participa nas acções decisivas do jogo (Bangsbo, 1994).. 2.3.1.2. Metabolismo anaeróbio láctico. A participação do metabolismo anaeróbio láctico durante um jogo de futebol pode avaliar-se, de modo indirecto, estudando a evolução, ao longo do jogo, das concentrações de lactato sanguíneo. Os resultados de trabalhos realizados, indicam que as concentrações médias de lactato, durante um jogo de futebol, é de 3 a 5 mmol/l, ainda que as variações individuais possam oscilar entre 2 a 12 mmol/l (Ekblom, 1986; Gerisch et al., 1988). Em geral, os valores médios observados no final da primeira parte do jogo são ligeiramente superiores aos observados na segunda parte do jogo (Bangsbo et al., 1991). Os valores de lactato sanguíneo observados dizem-nos que a intensidade média relativa de um jogo de futebol, oscila entre 70 e 80 % do consumo máximo de oxigénio (Ekblom, 1986) e que a participação do metabolismo anaeróbio é quantitativamente inferior relativamente à do metabolismo aeróbio.. 9. 2005.

(15) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.3.1.3. Metabolismo aeróbio. O método mais utilizado para avaliar o gasto energético durante um jogo de futebol, utiliza a análise da frequência cardíaca. A F.C. média durante um jogo de futebol pode situar-se em valores próximos de 165 e 170 bat./min., apresentando ligeiras variações durante o jogo que oscilam entre 160 e 185190, correspondendo a uma intensidade média relativa de 85% da frequência cardíaca máxima individual (Ekblom, 1986; Van Gool et al., 1988). A partir destes valores da frequência cardíaca, pode estimar-se que, a intensidade média de um jogo de futebol corresponde a 75% - 80% do consumo máximo de oxigénio individual (Ekblom, 1986; Van Gool et al., 1988), representando a produção de energia aeróbia cerca de 90% do dispêndio energético total (Bangsbo, 1993). A solicitação do metabolismo aeróbio durante um jogo de futebol é elevada e quantitativamente predominante quando comparada com a do metabolismo anaeróbio (Ohashi et al., 1993).. 10. 2005.

(16) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.4. Capacidade aeróbia. Segundo Bangsbo (1993), a capacidade aeróbia pode definir-se, como a capacidade para manter, durante um prolongado período de tempo, uma certa intensidade de exercício com base no metabolismo oxidativo. A energia necessária é obtida pela combustão oxidativa dos hidratos de carbono, proteínas (aminoácidos) e das gorduras (ácidos gordos livres). O treino da capacidade aeróbia visa permitir um conjunto de adaptações orgânicas gerais tendo em vista o trabalho a desenvolver (aumento da capacidade do sistema de transporte de oxigénio; melhoria da capacidade dos músculos utilizarem oxigénio durante períodos prolongados de esforço e melhoria da actividade cardiovascular e do sistema respiratório). A capacidade aeróbia, desenvolvida dentro de determinados limites, pode funcionar como uma base importante na realização repetida de esforços curtos de intensidade elevada (Santos, 1995a). Utilizando métodos específicos de controlo do treino pode-se avaliar a cada momento a evolução dos níveis de capacidade aeróbia de um jogador, ou mesmo ajustar a intensidade do treino intervalado e da corrida contínua aos seus objectivos, individualizando o treino numa perspectiva de optimização do rendimento desportivo (Santos, 2002), em virtude de poderem existir diferenças acentuadas de capacidade aeróbia em função da posição ocupada no campo pelo jogador (Bangsbo, 1993). Mader (1991) refere a existência de dois tipos de resposta metabólica ao exercício dinâmico de longa duração: (1) uma carga pode ser mantida em Steady-State durante um longo período, num estado global de fornecimento de energia oxidativa, caracterizado por uma baixa concentração de lactato resultante do equilíbrio entre a sua produção e eliminação; (2) uma carga em que é necessário uma formação adicional de lactato para manter a intensidade de exercício, o que acaba por se traduzir numa inevitável acumulação deste metabolito. Existe entre estes dois estados metabólicos, um estágio de transição habitualmente designado por limiar anaeróbio (Santos, 2002),. 11. 2005.

(17) ______________________________________________Revisão da Literatura. ocorrendo um desvio do metabolismo exclusivamente oxidativo para um fornecimento adicional de energia glicolítica (Mader, 1991). O Limiar Anaeróbio, pode ser considerado como a intensidade máxima de exercício em que se verifique um Steady-State do lactato sanguíneo (carga mais elevada em que ocorre um equilíbrio entre a produção e a remoção do acido láctico), ou a intensidade a partir da qual se verifica um aumento progressivo na acumulação deste catabolito (Santos, 2002). No quadro 2, são apresentados valores médios da velocidade de corrida para uma concentração de 4mmol de ácido láctico em jogadores da selecção alemã (1981) e (1985), profissionais e amadores alemães (1993), jogadores elite portugueses (1999) e profissionais portugueses (2000).. Quadro 2 – Estudos referentes à determinação do limiar aeróbio-anaeróbio em futebolistas. (Adaptado de Valente, 2000). Ano. Autor. V4 (m/s). 1981. Hollmann et al.. 4,15. 1985. Liesen et al.. 4,05. 1993. Föhrenbach et al.. 1993. Föhrenbach et al.. 1999. Santos. 3,78. 2000. Valente. 3,87. Legenda: V4. 3.71 Profissionais. 3.90 Amadores. – (velocidade de corrida em m/s para uma concentração de 4mmol de ácido láctico). 12. 2005.

(18) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.5. Consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.) / Potência aeróbia A. capacidade. de. um. atleta. desenvolver. esforços. continuados. está. directamente relacionada com a potência e capacidade do metabolismo oxidativo, cujo conceito chave é o consumo máximo de oxigénio (VO2 max), correspondendo este à máxima taxa a que o oxigénio pode ser captado e utilizado durante um exercício de alta intensidade que se prolongue mais ou menos no tempo (Santos, 2002). Portanto, a potência aeróbia máxima é avaliada através do consumo máximo de oxigénio (VO2 máx.), traduzindo-se na capacidade do organismo produzir energia aeróbia a uma elevada taxa (Bangsbo, 1993). Segundo Ekblom (1986), o VO2 max corresponde ao pico mais elevado do consumo de oxigénio que um sujeito pode alcançar durante um exercício dinâmico, em que são solicitadas grandes massas musculares, durante pouco tempo, em condições normais. O VO2 máx. beneficia a prestação do futebolista duma forma indirecta, porque possibilita ao atleta manter o desempenho recorrendo a intensidades de exercício elevadas (Tumilty, 1993) e viabiliza uma recuperação mais rápida entre esforços, retardando assim o aparecimento da fadiga (Santos, 1995a). A percentagem média de produção de energia aeróbia durante um jogo em futebolistas de topo corresponde a cerca de 70%VO2 max e a energia aeróbia representa mais de 90% do dispêndio energético total (Bangsbo 1993), podendo constatar-se que os processos aeróbios predominam sobre os anaeróbios (Pirnay et al., 1991; Maréchal, 1996). Ekblom (1989) refere que, o VO2 máx. utilizado como meio de prognose da performance dos futebolistas é algo inconsistente e pouco rigoroso porque não tem em consideração a especificidade do exercício físico que caracteriza o futebol. O VO2 máx. não é uma condição decisiva no desempenho de um futebolista (Faina et al., 1988), porque a sua capacidade de trabalho não é forçosamente condicionada por este parâmetro (Bangsbo e Mizuno, 1988).. 13. 2005.

(19) ______________________________________________Revisão da Literatura. No quadro 3 podem verificar-se diferenças claras dos valores de VO2 max evidenciadas por jogadores de futebol, que variam em média, entre 49,4 e 69,2 ml/kg/min. Quadro 3 – Valores médios de VO2 max obtidos por jogadores profissionais de futebol. (Adaptado de valente, 2000). Ano. Autores. VO2 max (ml/kg/min). 1970. Agnevik. 56,5. 1976. Raven et al.. 58,4. 1985. Vogelaere et al.. 49,4 ± 4,6. 1986. Ekblom. 61,0. 1986. Rhodes et al.. 58,7 ± 4,1. 1988. White et al.. 49,6 ± 1,2. 1988. Faina et al.. 58,9 ± 6,1. 1991. Bangsbo et al.. 65,3. 1992. Bangsbo e Lindquist. 60,9. 1993. Bangsbo. 60,5. 1993. Matkovic et al.. 52,7 ± 10,7. 1993. Puga et al.. 58,4. 1996. Maréchal. 58,0. 1996. Sanz et al.. 69,2 ± 0,7. 1997. Tíryakí et al.. 51,6 ± 3,16. 1998. Wisloff et al.. 63,7. 2000. Oliveira. 53,3 ± 5,8. 14. 2005.

(20) ______________________________________________Revisão da Literatura. 2.6. Lactato sanguíneo As. concentrações. de. lactato. sanguíneo. elevadas,. parecem. estar. profundamente relacionadas com períodos de actividade de alta intensidade, em momentos imediatamente anteriores à colheita de sangue (Soares, 1988). Os valores da lactatemia apenas dão informação da actividade realizada nos 5 minutos que antecedem a colheita de sangue (Bangsbo et al., 1991). De acordo com Bangsbo (1997), concentrações máximas de lactato sanguíneo superiores a 10 mmol/l, correspondem a fases do jogo em que os atletas realizam esforços sucessivos, de curta duração e alta intensidade. Smaros (1980), refere que no início dos jogos se verifica um aumento considerável das concentrações de lactato sanguíneo, diminuindo no decorrer do jogo, mas sempre em valores superiores aos de repouso. Alguns autores, encontraram concentrações de lactato sanguíneo, inferiores na 2ª parte dos jogos (Ekblom, 1986; Bangsbo, 1997). Também Rebelo (1999), encontrou valores médios das concentrações de lactato sanguíneo de 4,2 e 3,4 mmol/l, respectivamente, na 1ª e na 2ª parte dos jogos, em futebolistas de elite portugueses. Este fenómeno resultará da depleção parcial das reservas de glicogénio muscular no decorrer da 1ª parte dos jogos (Bangsbo, 1993; Sanz et al.; 1999), o que implica o aumento da solicitação do metabolismo lipídico na segunda parte do jogo, resultando numa menor produção/acumulação de lactato no sangue (Bullow, 1988). Em estudos realizados por diferentes autores com futebolistas, referentes às concentrações de lactato sanguíneo em competição, pode-se constatar a existência de uma significativa variabilidade nos resultados obtidos (quadro 4). Esta variabilidade pode ser explicada com base nos diferentes estatutos posicionais e funcionais dos jogadores (Gerish et al., 1988); na diferente capacidade de cada jogador para oxidar o lactato produzido (Bangsbo et al., 1991); nas características dos esforços que antecedem o momento da recolha. 15. 2005.

(21) ______________________________________________Revisão da Literatura. da amostra de sangue (Soares, 1988; Bangsbo, 1993); no ritmo de jogo (Tumilty et al., 1988) e na motivação (Bangsbo, 1997).. Quadro 4 – Valores médios/amplitude da concentração de lactato sanguíneo (mmol/l) analisados em jogadores de futebol, durante e/ou após a competição. (Adaptado de valente, 2002). Referência. Amostra. 1ª parte. Agnevik (1970). Profissionais (Suécia). _. Smaros (1980). 2º divisão (Finlândia). 4,9 ± 1,9. Ekblom (1986). Profissionais (Suécia). 9,5 (6,9 - 14,3). 7,2 (4,5 - 10,8). Rhode e Espersen (1988) Bangsbo et al. (1991) Pirnay et al. (1991) Bangsbo (1993). 1ª / 2ª divisão (Dinamarca). 5,1 ± 1,6. 3,9 ± 1,6. 4,9 (2,1 - 10,3) 4,01 ± 0,67 2,20 ± 0,54 2,6 (2,0 - 3,6) 3,9 (2,8 - 5,4). 4,4 (2,1 - 6,9). Bangsbo (1993) Rebelo (1999). 1ª / 2ª divisão (Dinamarca) Profissionais (Bélgica) Jogos da 1ª liga (Dinamarca) Jogos da 1ª liga (Dinamarca) Profissionais (Portugal). 4,2 (2,5 - 6,5). 2ª parte 10,0 4,1 ± 1,3. 3,02 ± 0,51 2,7 (1,6 - 4,6) 3,9 (2,3 - 6,4) 3,4 (1,6 - 5,1). Existe uma associação positiva entre os valores de lactatemia e o número de deslocamentos de alta intensidade realizados no jogo (Bangsbo et al., 1991). Quanto mais elevado é o nível competitivo dos atletas, maior será a concentração de lactato sanguíneo (Ekblom, 1986; Soares e Rebelo, 1997). Durante as fases menos intensas do jogo, o lactato é constantemente removido e metabolizado pelos jogadores (Van Gool et al., 1988). Tanto no treino como no jogo, a avaliação das concentrações de lactato sanguíneo têm sido utilizadas como um meio importante de avaliação da intensidade do jogo e da participação do metabolismo anaeróbio láctico (Bangsbo, 1994).. 16. 2005.

(22) ______________________________________________Revisão da Literatura. Com base nos resultados de diversos estudos, podemos dizer que o jogo de futebol mobiliza profundamente o metabolismo anaeróbio láctico com concentrações médias de 4 – 7 mmol/l, atingindo em diferentes fases do jogo concentrações que podem chegar às 11 – 15 mmol/l (Bangsbo, 1993; Soares e Rebelo, 1997).. 17. 2005.

(23) ________________________________________________Material e Métodos. 3. MATERIAL E MÉTODOS. 3.1. Caracterização da Amostra A amostra deste estudo foi constituída por 45 futebolistas seniores pertencentes a uma equipa da I Liga e uma equipa da II B. Os atletas foram submetidos a um teste de terreno, aplicando o método de determinação do Limiar Aeróbio-Anaeróbio de Mader et al. (1976). No quadro 5 são apresentadas as características dos grupos seleccionados como amostra (idade, altura e peso dos jogadores). Quadro 5 – Características da amostra (média e desvio padrão da idade, altura e peso). Posição. n. Idade. Altura. Peso. D. Laterais D. Centrais Médios Avançados Amostra global. 8 8 17 12 45. 25,4 ± 6,9 22,6 ± 4,4 22,6 ± 3,9 24,3 ± 4,3 23,56 ± 4,6. 172,1 ± 2,5 182,5 ± 2,8 177,4 ± 4,8 177,7 ± 6,6 177 ± 5,6. 72,6 ± 4,2 77,2 ± 5,9 73,5 ± 6,4 75,7 ± 8,4 74,57 ± 6,6. 3.2. Avaliação da capacidade aeróbia A capacidade aeróbia foi avaliada através de um teste de terreno V4, proposto por Mader et. al. (1976) para determinação do limiar aeróbio-anaeróbio, realizado numa pista sintética de atletismo com 400m e utilizando 4 patamares de intensidade crescente. As distâncias percorridas situaram-se entre 1200m e 1600m, tendo o atleta corrido sempre a uma velocidade constante durante um período nunca inferior a 5'30''. Para assegurar um ritmo de corrida uniforme foram assinalados os tempos de passagem (avisos sonoros) em cada 100m durante a realização dos patamares de carga. As velocidades utilizadas variaram entre 3.0 e 4.6m/s e os incrementos de carga foram de 0.4m/s por patamar (quadro 6).. 18. 2005.

(24) ________________________________________________Material e Métodos. No final de cada percurso foi recolhido sangue capilar do lóbulo da orelha para determinação das concentrações sanguíneas de lactato utilizando dois analisadores de lactato Accusport. O tempo de paragem entre cada patamar foi de 1minuto, sendo o teste interrompido quando o atleta ultrapassava uma concentração sanguínea de 4mmol/l de lactato. Para cálculo do limiar aeróbioanaeróbio, determinamos a velocidade de corrida correspondente a uma concentração sanguínea de 4mmol/l (V4), por interpolação linear a partir dos dados obtidos no teste de terreno. No quadro 6 são apresentados os tempos de referência relativamente às distâncias a percorrer em cada 100 metros, correspondentes aos patamares de velocidade de corrida utilizados. Quadro 6 - Tabela de tempos utilizados nos testes de terreno (Adaptado de Santos, 1995a).. V=3,0ms. V=3,4ms. V=3,8ms. V=4,2ms. Distância. 100m. 200m. 300m. 400m. 500m. 600m. 700m. 800m. Tempo. 33” 33. 1’06” 67. 1’40”. 2’13”33. 2’46”67. 3’20”. 3’53”33. 4’26”67. Distância. 900m. 1000m. 1100m. 1200m. 1300m. 1400m. 1500m. 1600m. Tempo. 5’. 5’33”33. 6’06”67. 6’40”. Distância. 100m. 200m. 300m. 400m. 500m. 600m. 700m. 800m. Tempo. 29” 41. 58” 82. 1’28”23. 1’57”65. 2’27” 6. 2’56”47. 3’25”88. 3’55”29. Distância. 900m. 1000m. 1100m. 1200m. 1300m. 1400m. 1500m. 1600m. Tempo. 4’24”71. 4’54”12. 5’23”54. 5’52”94. Distância. 100m. 200m. 300m. 400m. 500m. 600m. 700m. 800m. Tempo. 26” 32. 52” 63. 1’18”94. 1’45”26. 2’11”58. 2’37”90. 3’04”21. 3’30”53. Distância. 900m. 1000m. 1100m. 1200m. 1300m. 1400m. 1500m. 1600m. Tempo. 3’56”84. 4’23”16. 4’49”47. 5’15”79. 5’42”11. 6’08”42. 6’34”74. 7’01” 5. Distância. 100m. 200m. 300m. 400m. 500m. 600m. 700m. 800m. Tempo. 23” 81. 47” 62. 1’11”43. 1’35”24. 1’59” 5. 2’22”86. 2’46”67. 3’10”48. Distância. 900m. 1000m. 1100m. 1200m. 1300m. 1400m. 1500m. 1600m. Tempo. 3’34”29. 3’58”10. 4’21”90. 4’45”71. 5’09”52. 5’33”33. 5’57”14. 6’20”95. 19. 2005.

(25) ________________________________________________Material e Métodos. 3.3. Procedimentos estatísticos Para recolha dos dados relativos ao parâmetro em estudo (V4 m/s) foi elaborada uma ficha, sendo os mesmos posteriormente introduzidos numa folha de cálculo do software Microsoft Excel XP e SPSS 11.5. Os dados foram tratados tendo em conta a descrição dos resultados com base nas médias, desvios padrão e amplitude, para as diferentes variáveis. Utilizou-se a análise de variância de medidas independentes para comparar os valores médios das variáveis em estudo dos diferentes grupos. O nível de significância foi mantido em 5%.. 20. 2005.

(26) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. 4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS No quadro 7, são apresentados os resultados mínimos, máximos, média e desvio padrão, da variável estudada relativamente à amostra global. Quadro 7 – Estatística descritiva relativa à variável pesquisada para a totalidade da amostra. Variável. n. média. dp. min.. max.. V4 (m/s). 45. 3,84. 0,12. 3,61. 4,15. O valor médio encontrado para o limiar aeróbio-anaeróbio, relativamente à amostra global de futebolistas foi de 3.84 ± 0.12 m/s (quadro 7), situando-se o valor mínimo e máximo da V4 em 3.61 m/s e 4.15 m/s, respectivamente.. No quadro 8 apresentamos e descrevemos a capacidade aeróbia dos futebolistas de diferentes posições. Quadro 8 – Valores médios, desvios padrão e amplitude do limiar aeróbio-anaeróbio por posições. Posições. Variável. n. média. dp. min.. max.. D. Laterais *, **. V4 (m/s). 8. 3,90. 0,08. 3,80. 4,03. D. Centrais ***. V4 (m/s). 8. 3,72. 0,07. 3,61. 3,82. Médios *****. V4 (m/s). 17. 3,93. 0,09. 3,82. 4,15. Avançados. V4 (m/s). 12. 3,75. 0,08. 3,64. 3,86. * Os valores médios da V4 dos D. Laterais são significativamente superiores aos D. Centrais; p< 0,05 ** Os valores médios da V4 dos D. Laterais são significativamente superiores aos Avançados, p< 0,05 *** Os valores médios da V4 dos D. Centrais são significativamente inferiores aos Médios; p< 0,05 ***** Os valores médios da V4 dos Médios são significativamente superiores aos Avançados; p< 0,05. 21. 2005.

(27) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. Relativamente ao valor médio da V4, registado para os futebolistas da nossa amostra (3,84 m/s), revelou-se idêntico ao valor apresentado por Valente (2000), para profissionais portugueses (3,87 m/s) e por Santos (1999), para futebolistas portugueses de elite (3,78 m/s). Constatamos, que os nossos resultados são inferiores aos obtidos por Liesen et al. (1985) e Hollmann et al. (1981) de 4,05 m/s e 4,15 m/s, no entanto, deve ser salientado que estes valores foram determinados em laboratório, utilizando patamares de três minutos o que faz com que a V4 seja sobrevalorizada (Heck et al. 1985). Os resultados da análise de variância de medidas independentes para as diferentes posições ocupadas pelos jogadores, evidenciaram diferenças estatisticamente significativas (F= 19.5, p< 0.001). Os valores médios da V4 encontrados por posição específica analisados foram de 3.72 ± 0.07 m/s para os defesas centrais, 3.75 ± 0.08 m/s para os avançados, 3.90 ± 0.08 m/s para os defesas laterais e 3.93 ± 0.09 m/s para os médios. O. teste. de. múltipla. comparação. a. posteriori. expressou. diferenças. estatisticamente significativas entre defesas laterais vs defesas centrais, defesas laterais vs avançados, defesas centrais vs médios e médios vs avançados. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre médios vs defesas laterais e entre avançados vs defesas centrais.. 22. 2005.

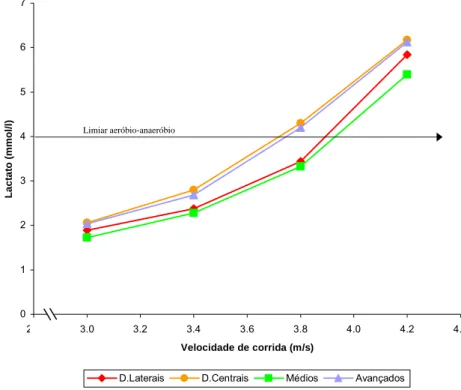

(28) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. No gráfico 1, são apresentadas as concentrações sanguíneas de lactato e as velocidades em que foram avaliadas no teste de terreno, nos diferentes patamares de carga, em função de 4 posições específicas. 7. 6. Lactato (mmol/l). 5. Limiar aeróbio-anaeróbio. 4. 3. 2. 1. 0 2.8. 3.0. 3.2. 3.4. 3.6. 3.8. 4.0. 4.2. 4.4. Velocidade de corrida (m/s) D.Laterais. D.Centrais. Médios. Avançados. Gráfico 1 - Curvas de lactato/velocidade com base nos valores médios calculados a partir dos resultados obtidos no teste de terreno nos diferentes grupos de futebolistas.. Como podemos observar no gráfico anterior, no que diz respeito aos resultados obtidos pelos jogadores com diferente posição/função específica, os valores da V4 mais elevados, foram apresentados pelos médios (3,93 m/s) e pelos defesas laterais (3,90 m/s), seguidos dos avançados (3,75 m/s) e defesas centrais (3,72 m/s). Santos e Soares (2002) encontraram, também, valores da V4 mais elevados nos médios e mais baixos nos defesas centrais. Bangsbo (1993) descreve igualmente valores da V4 mais elevados nos médios e mais baixos nos defesas centrais, embora os testes tenham sido realizados em tapete rolante.. 23. 2005.

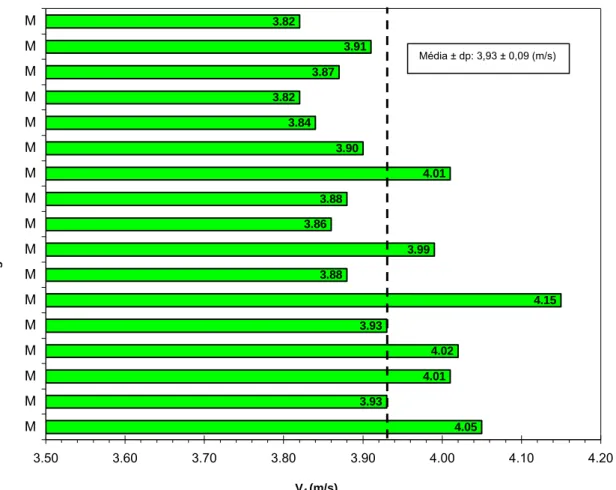

(29) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. Através dos resultados obtidos da V4, foram analisados quatro grupos distintos em função da posição específica: Médios, Defesas Laterais, Avançados e Defesas Centrais.. - Médios No gráfico 2, é apresentada a capacidade aeróbia (V4) individual dos jogadores que fizeram parte do grupo dos médios. M. 3.82. M. 3.91. M M. 3.82. M. 3.84. M. 3.90. M. 4.01. M Jogadores. Média ± dp: 3,93 ± 0,09 (m/s). 3.87. 3.88. M. 3.86. M. 3.99. M. 3.88. M. 4.15. M. 3.93. M. 4.02. M. 4.01. M. 3.93. M 3.50. 4.05. 3.60. 3.70. 3.80. 3.90. 4.00. 4.10. 4.20. V4 (m/s). Gráfico 2 - valores da V4 individuais e da amostra global de médios.. Relativamente aos jogadores centrocampistas, o valor médio obtido para o limiar aeróbio-anaeróbio foi de 3,93 ± 0,09 m/s (gráfico 2), com o valor mínimo e máximo da V4 a situar-se entre 3,82 m/s e 4,15 m/s, respectivamente.. 24. 2005.

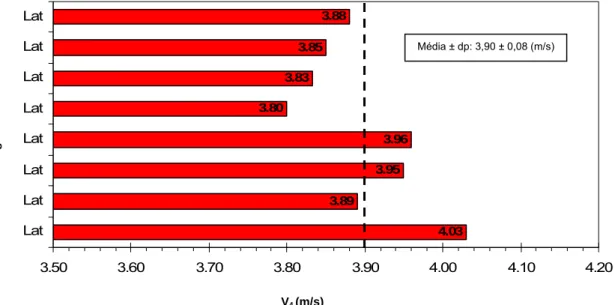

(30) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. Os jogadores médios foram os que apresentaram valores mais altos da capacidade aeróbia, o que poderá ser justificado pelo facto de, segundo Bangsbo (1993), serem estes jogadores os que percorrem as maiores distâncias durante os jogos. Este facto resultará, provavelmente, de uma melhor condição física, em parte, induzida pela função de ligação dos defesas com os atacantes. Os médios tem valores da capacidade aeróbia significativamente superiores à dos defesas centrais e dos avançados. No entanto, relativamente aos defesas laterais, não se registaram diferenças estatisticamente significativas.. - Defesas laterais No gráfico 3, é apresentada a capacidade aeróbia (V4) individual dos jogadores que fizeram parte do grupo dos defesas laterais.. Lat. 3.88. Lat Lat Jogadores. Média ± dp: 3,90 ± 0,08 (m/s). 3.85 3.83. Lat. 3.80. Lat. 3.96. Lat. 3.95. Lat. 3.89. Lat 3.50. 4.03. 3.60. 3.70. 3.80. 3.90. 4.00. 4.10. 4.20. V4 (m/s). Gráfico 3 - valores da V4 individuais e da amostra global de defesas laterais.. Quanto aos futebolistas desta amostra, o valor médio obtido para o limiar aeróbio-anaeróbio foi de 3,90 ± 0,08 m/s (gráfico 3), com o valor mínimo e máximo da V4 a situar-se entre 3,80 m/s e 4,03 m/s, respectivamente.. 25. 2005.

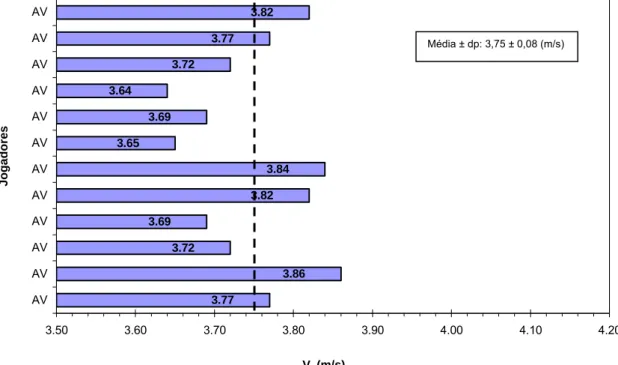

(31) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. Os defesas laterais, foram os jogadores que apresentaram, a seguir aos médios, valores da capacidade aeróbia mais elevados, não se encontrando diferenças. estatisticamente. significativas. entre. estes. dois. grupos.. Provavelmente, estes resultados dever-se-ão ao facto desta posição/função que o jogador desempenha no decorrer do jogo solicitar um maior volume de deslocamentos. de. carácter. aeróbio,. permitindo. aos. defesas. laterais. participarem também em acções ofensivas. Os valores da capacidade aeróbia apresentados. pelos. defesas. laterais,. revelaram-se. significativamente. superiores aos defesas centrais e aos avançados.. - Avançados No gráfico 4, é apresentada a capacidade aeróbia (V4) individual dos jogadores que fizeram parte do grupo dos avançados. AV. 3.82. AV. 3.77. AV AV. 3.72 3.64. Jogadores. AV AV. 3.69 3.65. AV. 3.84. AV. 3.82. AV. 3.69. AV. 3.72. AV. 3.86. AV 3.50. Média ± dp: 3,75 ± 0,08 (m/s). 3.77 3.60. 3.70. 3.80. 3.90. 4.00. 4.10. 4.20. V4 (m/s). Gráfico 4 - valores da V4 individuais e da amostra global de avançados.. 26. 2005.

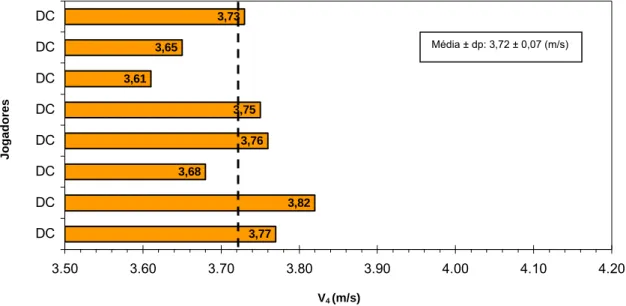

(32) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. O valor médio obtido pelos avançados em relação ao limiar aeróbio-anaeróbio foi de 3,75 ± 0,08 m/s (gráfico 4), com o valor mínimo e máximo da V4 a situarse entre 3,64 m/s e 3,86 m/s, respectivamente. Os valores da capacidade aeróbia obtidos pelos avançados e os defesas centrais, não se revelaram estatisticamente significativos, tendo os dois grupos de jogadores, registado valores idênticos.. - Defesas centrais No gráfico 5, é apresentada a capacidade aeróbia (V4) individual dos jogadores que fizeram parte do grupo dos defesas centrais.. DC. 3,73. DC. Jogadores. DC. Média ± dp: 3,72 ± 0,07 (m/s). 3,65 3,61. DC. 3,75. DC. 3,76. DC. 3,68. DC. 3,82. DC 3.50. 3,77. 3.60. 3.70. 3.80. 3.90. 4.00. 4.10. 4.20. V4 (m/s). Gráfico 5 - valores da V4 individuais e da amostra global de defesas centrais.. Relativamente aos defesas centrais, o valor médio obtido para o limiar aeróbioanaeróbio foi de 3,72 ± 0,07 m/s (gráfico 5), com o valor mínimo e máximo da V4 a situar-se entre 3,61 m/s e 3,82 m/s, respectivamente. Estes jogadores, foram os que apresentaram os valores de capacidade aeróbia mais baixos, comparativamente com os restantes grupos de jogadores.. 27. 2005.

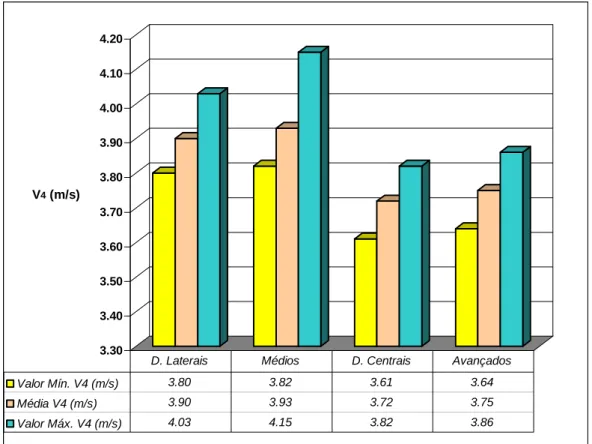

(33) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. Os valores apresentados por estes jogadores poderão estar condicionados pela menor zona de intervenção relativamente aos médios e defesas laterais, durante o jogo.. No gráfico 6, são apresentados os valores médios da capacidade aeróbia (V4) dos quatro grupos em estudo, bem como o valor máximo e mínimo de cada grupo.. 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80. V4 (m/s) 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30. D. Laterais. Médios. D. Centrais. Avançados. Valor Mín. V4 (m/s). 3.80. 3.82. 3.61. 3.64. Média V4 (m/s). 3.90. 3.93. 3.72. 3.75. Valor Máx. V4 (m/s). 4.03. 4.15. 3.82. 3.86. Gráfico 6 – valores relativos à média e amplitude do limiar aeróbio-anaeróbio para os quatro grupos de estudo.. Saliente-se o facto dos valores mínimos obtidos pelo grupo dos médios e dos defesas laterais corresponder aproximadamente ao valor máximo alcançado pelos defesas centrais e avançados.. 28. 2005.

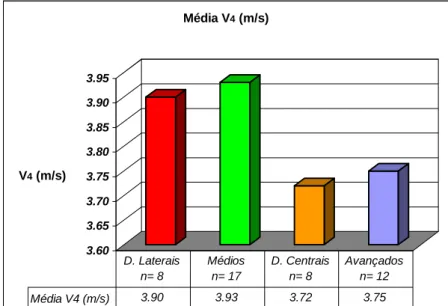

(34) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. Depreende-se destes valores, que o desempenho das funções atribuídas ao jogador exige, por um lado, uma atenção cuidada no momento de planear o treino, face às diferenças de capacidade aeróbia evidenciadas pelos diferentes grupos. Este aspecto poderá ter como repercussões um aparecimento precoce de fadiga em jogadores que, estando sujeitos a uma mesma carga de treino, revelam níveis diferentes de adaptação (ou tolerância) a essa mesma carga. O aspecto que acabamos de referir, leva-nos a presumir que a gestão da forma desportiva dos jogadores não pode deixar de equacionar níveis de esforço diferenciados, pelo menos, face aos resultados do nosso estudo. Por outro lado, poderemos supor que, durante o percurso formativo dos jogadores, o próprio jogo, pelos diferentes esforços que exige aos jogadores na sua posição/funções, vai possibilitar um diferente desenvolvimento ao nível desta capacidade.. No gráfico 7 são destacados, relativamente ao quadro anterior, os valores médios da capacidade aeróbia (V4) dos quatro grupos de estudo.. Média V4 (m/s). 3.95 3.90 3.85 3.80. V4 (m/s). 3.75 3.70 3.65 3.60. Média V4 (m/s). D. Laterais n= 8. Médios n= 17. D. Centrais n= 8. Avançados n= 12. 3.90. 3.93. 3.72. 3.75. Gráfico 7 – valores relativos à média do limiar aeróbio-anaeróbio para os quatro grupos de estudo.. 29. 2005.

(35) ______________________________Apresentação e discussão dos resultados. É evidente, a partir da análise deste gráfico, a existência de dois grupos com desempenhos distintos; o grupo dos médios e defesas laterais destaca-se claramente do grupo dos defesas centrais e avançados. De acordo com alguma bibliografia consultada, nomeadamente Bangsbo (1993), Santos e Soares (2002) parece fazer sentido a elaboração dos diferentes grupos de estudo, uma vez que existem diferenças entre eles. No entanto, face aos resultados que obtivemos, questionamo-nos sobre a necessidade de estudar em separado os médios e os laterais bem como os avançados/centrais. Neste sentido, propomos como sugestão para próximos estudos uma pesquisa dentro de dois dos grupos com valores aproximados e também dentro do mesmo grupo de jogadores, mas com uma amostra composta por mais jogadores para apurar se as diferenças verificadas poderão atingir valores estatisticamente significativos.. 30. 2005.

(36) ______________________________________________________Conclusões. 5. CONCLUSÕES. (1) Relativamente à primeira hipótese, concluímos que o nosso estudo revelou existirem diferenças estatisticamente significativas, na variável estudada (capacidade aeróbia V4 m/s), entre jogadores com diferentes posições/funções, específicas sendo no entanto essas diferenças mais evidentes entre o grupo constituído pelos médios e o grupo constituído pelos defesas centrais.. Concluímos também que as diferenças obtidas entre os médios e os defesas laterais, assim como entre os defesas centrais e avançados não se revelaram estatisticamente significativas.. (2) Em resposta à segunda hipótese do nosso trabalho, em que se afirmava que a capacidade aeróbia dos médios e dos defesas laterais seria superior à dos defesas centrais e dos avançados, constatamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre estes dois grupos, confirmando-se esta hipótese.. 31. 2005.

(37) ______________________________________________________Bibliografia. 6. BIBLIOGRAFIA 1. Balsom, P. (2001). Futebol de Precisão. Treinamento específico de resistência no futebol. Finlândia: Polar Electro Oy (Ed.). 2. Bangsbo, J.; Mizuno, M. (1988). Morphological and metabolic alterations in soccer players with detraining and retraining and their relation to performance. In science and Football: 114-124. Proceedings of the First Worl Congress of Science and Football. Liverpool 1987. T. Refilai, A. Lees, K. Davis & W. Murphy (Eds). E & F N Spon. London-New York. 3. Bangsbo, J. (1991). Anaerobic energy yield in soccer. Performance of young players. Science and football, 5: 24-28. 4. Bangsbo, J.; Norregaard, L.; Thorso, F. (1991). Activity profile of competition soccer. Canadian J. Sport Sci., 16(2): 110-116. 5. Bangsbo, J. (1993). The Physiology of Soccer – Whith Special Reference to Intense Intermittent Exercise. August Krogh Institute, University of Copenhagen-Denmark. 6. Bangsbo, J. (1994): Entrenamiento de la condición física en el fútbol. 2ª edição Editorial Paidotribo. Barcelona. 7. Bangsbo, J. (1997). The physiology of intermittent activity in football. Science and football III: 43-53. Proceedings of the third Worl Congress of Science and Football. Cardiff, Wales 1995. T. Refilai, J. Banjo e M. Hughes. (Eds) E & F N Spon. London-New York. 8. Bullow, J. (1988). Lipid mobilization. In Principles of Exercise Biochemistry. Medicine and Sports Sciences. J. R. Portmans (Ed.) Basel Karger: 140-163. 9. Ekblom, B. (1986). Applied Physiology of Soccer. Sports Medicine, 3: 50-60. 10. Ekblom, B. (1989). A field test for Soccer Players. Science and Football, 1:13-15. 11. Faina, M.; Gallozzi, C.; Lupo, S.; Colli, R.; Sassi, R. e Marini, C. (1988). Definition of the physiological profile of the soccer player. In Science and football: 158-163. Proceedings of the First Worl Congress of Science and Football. Liverpool 1987. T. Reilly, A. Lees, K. Davis & Murphy (Eds.) E & F N Spon. London-New YorK. 12. Gaitanos, G.; Williams, C.; Boobis, L.; Brooks, S. (1993). Human muscle metabolism during intermittent máximas exercise. J. Appl. Physiol. 75 (2): 712719.. 32. 2005.

(38) ______________________________________________________Bibliografia. 13. Garganta, J. (1997). Modelação táctica do jogo de Futebol – Estudo da organização ofensiva em equipas de alto rendimento. Dissertação apresentada às provas de Doutoramento. FCDEF-UP. 14. Gerish , G.; Rutemöller, E.; Weber, K. (1988). Sportsmedical measurements of performance in soccer. In Science and Football: 60-70. Proceedings of the First Worl Congress of Science and Football. Liverpool 1987. T. Reilly, A. Lees, K. Davis & Murphy (Eds.) E & F. N. Spon. London-New York. 15. Heck, H., Mader, A., Hess, G., Mϋcke, S., Mϋller, R. & Hollmann, W. (1985). Justification of the 4mmol/l lactate threshold. Sports Med. 6: 117-130. 16. Hollmann, W.; Liesen, H.; Mader, A.; Heck, H.; Rost, R.; Dufaux, B.; Schürch, P.; Lagerstom, D.; Föhrenbach, R. (1981). Zur Höchst-und dauerleistungsfähigkeit der deutschen fußball-Spitzenspieler. Deutsch. Zschr. Sportmed, 31: 5-14. 17. Liesen, H.; Ludemann, E.; Schmengler, D.; Föhrenbach, R. & Mader, A. (1985). Trainingssteuerung im Hochleistungssport: Einige Aspekte und Beispiele. Dtsch. Ztschr. Sportmed. 36: 8-18. 18. Mader A.; Liesen H.; Hech H.; Philippi H.; R.; Schürch P. e Hollmann W. (1976). Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit im labor. Sportazt. Sportmed: 24 (4), 80 (5), 26 (5). 19. Mader, A. (1991). Evaluation of the endurance performance of marathon runners and theorical analysis of test results. J. Sports Med. Physical Fitness, 31 (1): 1-19. 20. Marechal, R. (1996). Exigences métaboliques etcardiaques du match de football. Sport, 154: 36-39. 21. Ohashi, J.; Isokawa, M.; Nagahama, H. & Ogushi, T. (1993). The ratio of physiological intensity of movements during soccer match-play. In Science and football II: 124-128. Proceedings of the Second Worl Congress of Science and Football. Eindhoven. Netherlands 1991. T. Reilly, J. Clarys, A. Stibbe (Eds.) E & F. N. Spon. London-New York. 22. Oliveira, J. (2000). Avaliação da resistência em desportos de esforço intermitente. Tese de Doutoramento. F.C.D.E.F. Universidade do Porto. 23. Pirnay, F.; Geurd, P.; Maréchal, R. (1991). Contraintes physiologiques d’un match de football. Sport, 2:71-79. 24. Reilly, T.; Tomas, V. (1976). A motion of Work-rate in differente positional roles in Professional football match-play. J. Hum. Mov. Stud., 2: 87-97.. 33. 2005.

(39) ______________________________________________________Bibliografia. 25. Reilly, T. (1990). Football. In: Physiology of sports. Ed. Refilai T., Secher N., Snell P. and Williams C. 372-401, London. 26. Reilly, T. (1996).Fitness assessmente. In Science and Soccer, 25-49. Edited by T. Reilly & F. N. Spon. London. 27. Rebelo, A. (1993). Caracterização da actividade Física do futebolista em competição. Dissertação apresentada às provas de Capacidade Cientifica FCDEF-UP. 28. Revelo, A. (1999). Estudo da fadiga no futebol. Respostas agudas e crónicas. Tese de Doutoramento. F.C.D.E.F. - Universidade do Porto. 29. Santos, J.A.R.; (1995b). Estudo comparativo, fisiológico, antropométrico e motor entre futebolistas de diferente nível competitivo e velocistas, meio-fundo e fundistas de atletismo. Dissertação apresentada ás provas de Doutoramento. FCDEF-UP. 30. Santos, P.J.M.; (1995a). Controlo do treino em corredores de meio-fundo e fundo. Avaliação da capacidade aeróbia com base no limiar láctico das 4mmol/l determinado em testes de terreno. Dissertação apresentada ás provas de Doutoramento. FCDEF-UP. 31. Santos, P.J.M.; (1999). Aerobic capacity among elite soccer players concerning their game positions. Med. Sci. Sports Exerc., 31(5): S257. 32. Santos, P. J. M. (2002). Limiar anaeróbio. In investigação aplicada em atletismo: 19-27. P. Santos & J. Santos (Eds.). Investigação aplicada em atletismo. FCDEF-UP. 33. Santos, P. J. M.; Soares, J. (2002). Determinação do limiar aeróbioanaeróbio em futebolistas de elite, em função da posição ocupada na equipa. In a investigação em futebol: 137-143. J. Garganta, A. Suarez & C. Peñas (Eds.). Estudos Ibéricos. FCDEF-UP. 34. Sanz, J.; Zehnder, M.; Buchli, R.; Dambach, M.; Boutellier, U. (1999). Muscle glycogen degradation during simulation of a fatiguing soccer match in elite soccer players examined noninvasively by 13C-MRS. Med. Sci. Sports Exerc., 31(11): 1587-1593. 35. Shepard, R. (1999). Biology and medicine of soccer: Na update. J. of Sports Sci., 17: 757-786. 36. Soares, J. (1988). Abordagem fisiológica do esforço intermitente. Dissertação apresentada às provas de Doutoramento. ISEF-UP.. 34. 2005.

(40) ______________________________________________________Bibliografia. 37. Soares, J. (2000). Particularidades energético-funcionais do treino e da competição nos jogos desportivos. O exemplo do futebol. In horizontes e órbitas no treino dos jogos desportivos: 37-49. J. Garganta (Ed.). Centro de Estudos dos Jogos Desportivos. FCDEF-UP. 38. Soares, J.; Rebelo, A. (1995). As ciências Biológicas e o Futebol do Futuro. XV: UEFT – Symposium. Effects of World Cup 94 to Future Football. Ed. FCDEF-UP. 39. Soares, J.; Rebelo, A. (1997). Endurance capacity of soccer players preseason and during the playing season. Science and football III: 106-111. Proceedings of third Worl Congress of Science and Football. Cardiff, Wales 1995. T. Refilai, J. Banjo e M. Hughes. (Eds.) E & F N Spon. London-New York. 40. Smaros, G. (1980). Energy usage during football match. Proceedings of First International Congress on Sports Medicine Applied to Football. Vecchiet, L. (ed.) Vol II, 795-801. Roma. 41. Tavares, F. (1995). O processamento da informação nos jogos desportivos. In O ensino dos jogos desportivos: 35-46. A. Graça & J. Oliveira (Eds.). Centro de Estudos dos Jogos Desportivos. FCDEF-UP. 42. Tumilty, D. (1993). Physiological characteristics of elite players. Sports Medicine, 16 (2): 80-96. 43. Tumilty, D.; Hahn, R.; Telford, R. (1988). Is “Lactic acid tolerance” na important component of fitness training for soccer?. In Science and Football: 81-86. Proceedings of the first Worl Congress of Science and Football: Liverpool 1987. T. Reilly, A. Lees, K. Davis & Murphy (Eds) E & F. N. Spon. London-New York. 44. Valente, A. (2000). Limiar aeróbio-anaeróbi e distância percorrida em jogo: Estudo numa equipa de futebol profissional da 1ª Liga Portuguesa. Dissertação apresentada às provas de Mestrado FCDEF-UP. 45. Van Gool, D.; Van Gerven, D. & Boutmans, J. (1988). The physiological load imposed on soccer players during real match-play. In Science and Football: 51-59. Proceedings of the First Worl Congress of Science and Football. Liverpool 1987. T. Reilly, A. lees, K. Davis & W. J. Murphy (Eds.). E. & F. N. Spon. London-New YorK. 46. Withers, R.; Maricic, Z.; Wasilewski, S. & Kelly, L. (1982). Match analysis of Australian Professional soccer players. J. Human Mov. Stud., 8:159-176.. 35. 2005.

(41) Média ± dp: 3,93 ± 0,09 (m/s). M. 3.82. M. 3.91. M. 3.87. M. 3.82. M. 3.84. M. 3.90. MÉDIOS. M. 4.01. M. 3.88. M. 3.86. M. 3.99. M. 3.88. M. 4.15. M. 3.93. M. 4.02. M. 4.01. M. 3.93. M. 4.05. 3.50. 3.60. 3.70. 3.80. 3.90. DEF. LATERAIS. Lat. 4.00. 4.20. V4 (m/s). V4 (m/s). 3.88. Lat. 3.85. Lat. 3.83. Lat. 3.80. Lat. 3.96. Lat. 3.95. Lat. 3.89. Lat 3.50. 4.10. 4.03. 3.60. 3.70. 3.80. 3.90. 4.00. 4.10. 4.20. 3.90. 4.00. 4.10. 4.20. 3.90. 4.00. 4.10. 4.20. Média ± dp: 3,75 ± 0,08 (m/s). AV. 3.82. AV. 3.77. AVANÇADOS. AV. 3.72. AV. 3.64. AV. 3.69. AV. 3.65. AV. 3.84. AV. 3.82. AV. 3.69. AV. 3.72. AV. 3.86. AV. 3.77. 3.50. 3.60. 3.70. 3.80. V4 (m/s). Média ± dp: 3,72± 0,07 (m/s). DEF. CENTRAIS. DC. 3,73. DC DC. 3,65 3,61. DC. 3,75. DC. 3,76. DC. 3,68. DC. 3,82. DC 3.50. 3,77. 3.60. 3.70. 3.80. V4 (m/s).

(42) CAPACIDADE AERÓBIA V4(LAN). Atleta: Idade:. Data: anos. Peso:. kg. /. /. Altura:. Local: Estádio Municipal (Coimbra) cm. Modalidade: Futebol. Resultados do teste de terreno Patamar 1: Distância: 1200m Tempo: _______ velocidade: lactato: fc:. 3,0 m/s mmol/l bpm. Patamar 2: Distância: 1200m Tempo: _______ velocidade: lactato: fc:. 3,4 m/s mmol/l bpm. Patamar 3: Distância: 1600m Tempo: _______ velocidade: lactato: fc:. 3,8 m/s mmol/l bpm. Patamar 4: Distância: 1600m Tempo: _______ velocidade: lactato: fc: Patamar 5: Distância: 1600m Tempo: _______. 4,2 m/s mmol/l bpm. velocidade: lactato: fc:. 4,6 m/s mmol/l bpm. Obs.:______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________.

(43)

(44)

Imagem

Documentos relacionados

2001, foi dada ênfase apenas ao alongamento dos músculos isquiotibiais, enquanto o tratamento por meio da RPG alongou todos os músculos da cadeia posterior e, por meio do

regulagem do ponto de ignição são procedimentos muito importantes após uma manutenção no sistema de injeção eletrônica, no caso do ajuste básico sempre quando fazemos uma limpeza

Neste capítulo, será apresentada a Gestão Pública no município de Telêmaco Borba e a Instituição Privada de Ensino, onde será descrito como ocorre à relação entre

H´a dois tipos de distribui¸co˜es de probabilidades que s˜ao as distribui¸c˜oes discretas que descrevem quantidades aleat´orias e podem assumir valores e os valores s˜ao finitos, e

Considerado como a fábula clássica, a versão de Esopo de “A Raposa e as Uvas”, narra a história da Raposa que deseja alcançar alguns cachos de Uvas escuras, que lhe

Estamos realmente com sobrecarga de funções – pressão autoimposta, diga-se –, o que faz com que percamos nossa conexão com a feminilidade: para ser mulher não basta

Thus, diagnosis prostate cancer with Transperineal MR Fusion provides for precise knowledge not just of location and extent, but to open the next frontier - the color box - for

Considerando que a maioria dos dirigentes destas entidades constituem-se de mão de obra voluntária e na maioria das vezes sem formação adequada para o processo de gestão e tendo