REVISIÓN SISTEMÁTICA

Estudio desarrollado en el Laboratório de Fisioterapia de la Facultad de Rehabilitación de la Universidade Andrés Bello, Campus Casona, Av. Fernández Concha, n.º 700, districto de Condes, Santiago de Chile.

1Profesor de la Universidad Andrés Bello – Santiago de Chile, Chile. 2Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) – Santiago de Chile, Chile. 3Centro Clínico FISIOMO S.A – Santiago de Chile, Chile.

115

Efectos del cátodo y del ánodo de la corriente

directa en los cambios de fuerza de prensión palmar:

valoración a través de dinamometría

Efeitos da cátodo e anodo de corrente direta em força de preensão manual: avaliação por meio

de dinamometria

Effects of cathode and anode of the direct current on changes in palmar grip strength:

assessment through a dynamometry

Hernán Andrés de la Barra Ortiz1, Jaime Opazo1, Iván Romero Poblete2, José Mora Santis3

Dirección para correspondência: Hernán Andrés de la Barra Ortiz – Laboratorio de Fisioterapia, Facultad de Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, Campus Casona, Av. Fernández Concha Nº700, comuna de las Condes, ciudad Santiago de Chile – Zip Code: 7591538 – E-mail: hdelabarra@unab.cl – Fuente de financiamiento: Nada que declarar – Conflicto de intereses: Nada que declarar – Presentación: 18 enero 2017 – Aceptado para publicación: 1 enero 2018 – Aprobado por el Bioethics Committee of the Metropolitan Health Service East (SSMO) bajo protocolo no. NCT02884427.

RESUMEN | El objetivo de este trabajo es investigar los efectos polares de la corriente directa sobre la fuerza muscular, evaluada con dinamómetro manual. Los valores de la fuerza muscular en kilogramos fueron comparados antes y después del procedimiento en 3 grupos (Anodo, Catodo y Control). El diseño es Ensayo Clínico Aleatorio controlado. La investigación se realizó el Laboratorio de Fisioterapia de la Universidad Andrés Bello (Escuela de Kinesiología Santiago). El estudio se llevó a cabo con ciento cincuenta participantes voluntarios sanos. La intervención consistió en la aplicación de una sesión de corriente directa a una intensidad de 2mA por 12 minutos con un electrodo de 48cm2 (dosis 24mA.min y densidad

de corriente 0,04mA/cm2). La diferencia entre los grupos

radicaba en la estimulación con el cátodo o ánodo. La aplicación de la corriente se realizaba luego de la evaluación dinamométrica inicial. Cómo outcome principal se estimó la diferencia de Fuerza Máxima de prensión palmar (Kg). Esta se obtuvo de la diferencia del mejor valor de fuerza máxima pre intervención con el mejor valor de fuerza máxima post intervención. Los resultados indican que no existen cambios estadísticamente significativos en los grupos intervenidos (p valor = 0,88) al comparar las diferencias de fuerzas máximas (FMdif). Sin embargo, se aprecia una mínima mejora de la fuerza al comparar los grupos sólo considerando hombres del grupo

cátodo (p valor = 0,94, y leve disminución al comparar sólo para mujeres del grupo ánodo (p valor = 0,91). Cómo conclusión se destaca que aparentemente la corriente directa no generaría mayores cambios en la fuerza de prensión manual luego de una sesión de intervención sobre el antebrazo. Sin embargo, existen variaciones positivas de fuerza en hombres del grupo cátodo y negativas mujeres del grupo ánodo al analizarlos independientemente, aunque estas modificaciones no resultan estadísticamente significativas.

Palabras clave | Ensayo Clínico Controlado Aleatorio; Fuerza de la Mano; Terapia por Estimulación Eléctrica.

RESUMO | O objetivo deste estudo é pesquisar os efeitos polares da corrente direta sobre a força muscular, avaliada a partir do uso do dinamômetro manual. Os valores da força muscular, em quilogramas, foram comparados, antes e após o procedimento, nos 3 grupos (Ânodo, Cátodo e Controle). O projeto é um ensaio clínico randomizado controlado, desenvolvido no Laboratório de Fisioterapia da Universidade Andrés Bello (Faculdade de Cinesiologia), e do qual participaram 150 voluntários saudáveis. A intervenção consistiu na aplicação de uma sessão de corrente contínua a 2mA por 12 minutos, com um eletrodo de 48cm2 (dose de 24mA×min e densidade de corrente

estímulo com o cátodo ou ânodo, e a aplicação da corrente foi realizada após a avaliação dinamométrica inicial. A principal variável medida foi a diferença de força máxima de aperto palmar (Kg), obtido a partir da diferença do melhor valor da força máxima de pré-intervenção e do melhor valor da força máxima pós-intervenção. Os resultados apontaram que não houve alterações estatisticamente significativas nos grupos de intervenção (p valor=0,88) ao se comparar as diferenças máximas de resistência (FMdif). No entanto, observou-se uma ligeira melhora na força ao se comparar os grupos apenas considerando os homens do grupo do cátodo (p valor=0,94 e uma pequena diminuição ao se comparar apenas as mulheres do grupo do ânodo (p valor=0,91). Concluiu-se que, aparentemente, a corrente direta não geraria maiores mudanças na força do aperto manual após uma sessão de intervenção no antebraço. No entanto, existem variações positivas de força em homens do grupo do cátodo e negativas em mulheres do grupo do ânodo, quando analisadas de forma independente, embora não sejam estatisticamente significativas. Palabras Clave | Ensaio Controlado Aleatório; Força da Mão; Terapia de Estimulação Elétrica.

ABSTRACT | This study objective is to investigate the polar effects of the direct current on muscular strength, evaluated by the manual dynamometer. The values of muscle strength, in kilograms, were compared before and after the procedure in the 3 groups (Anode, Cathode and Control). The project is a controlled randomized clinical

trial, which was performed at the Laboratory of Physiotherapy of the University Andrés Bello (Physioterpy Carrer) with 150 healthy voluntary participants. The intervention consisted on the application of a direct current session with intensity of 2mA for 12 minutes, with an electrode of 48cm2 (dose of 24mA×min and current density

of 0.04mA/cm2). The difference between the groups was in the

stimulus with the cathode or the anode, and the application of the current was performed after the initial dynamometric evaluation. The main measured variable was the difference of maximum force of palmar grip (Kg), which was obtained through the difference between the best value of maximum pre-intervention force and the best value of maximum post-intervention force. The results indicate that there were no statistically significant changes in the intervention groups (p value=0.88) when comparing the maximum strength differences (FMdif). However, a slight improvement in strength was observed when comparing the groups only considering men from the cathode group (p value=0.94), and a slight decrease when comparing only women from the anode group (p value=0.91). It was concluded that, apparently, the direct current would not generate greater changes in the force of manual grasp after an intervention session on the forearm. Nevertheless, there are positive variations of strength in men from the cathode group, and negative ones in women from the anode group when analyzed independently, although these modifications are not statistically significant. Keywords | Randomized Controlled Trial; Hand Strength; Electric Stimulation Therapy.

INTRODUCCIÓN

La estimulación eléctrica en la terapia física tiene hoy en día una amplia gama de aplicaciones clínicas, incluidos el fortalecimiento muscular, el control del dolor, el manejo del edema, el control de la inflamación tras una lesión o intervención quirúrgica1. Actualmente

la electroterapia ofrece una amplia gama de posibilidades terapéuticas, aunque clínicamente, se ha privilegiado la utilización de tan solo unas pocas corrientes, y muchas modalidades han quedado relegadas a una mínima o nula utilización. A pesar de esto, en electroterapia se sigue ofreciendo a los equipos una amplia gama de corrientes terapéuticas, muchas de ellas poco exploradas, lo que limita el aprovechamiento de nuestros recursos en electroterapia. Una de las corrientes clásicas descritas en electroterapia es la corriente directa (CD) o galvánica (galvanismo), la que destaca por sus efectos fisiológicos particulares y que no se consiguen con

otras modalidades de corrientes2. Entre esos efectos,

se describen aquellos activadores (conseguidos con el cátodo) o supresores (conseguidos con el ánodo) de la actividad del sistema nervioso, los que podrían ser útiles terapéuticamente en diferentes condiciones clínicas que involucren alteraciones neuromusculares1,2. La

de reducir el riesgo (por recomendación de la literatura) y efectos adversos del galvanismo2.

La documentación acerca de los efectos polares de la corriente directa es escasa y antigua, y en general, la información científica se refiere a su aplicación terapéutica, la iontoforesis, esto es, la introducción transcutánea de drogas o fármacos ionizados con base en el principio físico de electrorrepulsión de cargas eléctricas lo que facilita el transporte del medicamento3-8.

Trabajos en el área neurológica documentan aplicaciones transcraneales para inducir cambios en el potencial de reposo de las neuronas como tratamiento de trastornos motores, cognitivos y conductuales en pacientes con daño cerebral, aunque estas aplicaciones revisten mayor grado de complejidad9,10.

Entre los efectos fisiológicos de la CD se describen aquellos que se producen en los tejidos biológicos subyacentes a cada electrodo, los que se denominan efectos polares (EP), y que ocurren debido a la acumulación de cargas eléctricas en las áreas cercanas a cada electrodo como consecuencia del principio físico de electroforesis2,11,12. En el marco de los EP,

pueden resaltarse aquellos activadores o supresores de la actividad nerviosa motora. Los efectos activadores del sistema nervioso ocurren bajo el cátodo (efectos catódicos), y se darían por la facilitación de la despolarización de membrana de las membranas excitables (axolema, neurolema y sarcolema), así como también una inhibición de la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (ACHE) en la placa motora. Por otra parte, los efectos inhibidores se producirían bajo el ánodo (efectos anódicos), y consistirían en la hiperpolarización de las membranas excitables y activación de la ACHE en la placa motora2. Los efectos polares ocurrirían hasta

una profundidad de 4 a 5 cm, lo que estaría sustentado en la disminución de la impedancia de la piel debido a la CD, y que es proporcional al tiempo de aplicación (min) y a la densidad de corriente bajo el electrodo (mA/cm2)13-15. Con base en ello, se podría generar una

activación o inhibición neuromuscular por cambios en la excitabilidad en la placa motora. Variaciones en la excitabilidad se podrían ver reflejadas en aumentos o disminuciones de la fuerza muscular.

La dinamometría es una forma de medir la fuerza muscular en posiciones corporales específicas y en diferentes articulaciones Entre los tipos de dinamometría, se incluye la de mano (dinamometría de prensión), cuyo objetivo es medir la fuerza estática máxima de los músculos flexores de la muñeca y dedos al realizar prensión16.La

dinamometría de mano tiene la ventaja de ser una prueba sencilla, que se realiza con equipo portable, además de ser de bajo costo económico17.

Resulta entonces interesante valorar los efectos polares facilitadores e inhibidores de la actividad del sistema nervioso, y los cambios en la fuerza muscular.

El objetivo general del presente estudio fue valorar los efectos polares, del ánodo y del cátodo, sobre la fuerza de prensión manual en sujetos sanos. La fuerza de prensión manual fue valorada mediante dinamometría, y los valores de fuerza máxima se registraron en kilogramos (kg), la cual fue considerada la variable primaria de estudio. Por conveniencia se realizó una sesión de intervención para valorar si con este mínimo ocurre variación en la fuerza.

MÉTODOLOGÍA

Diseño

El presente diseño representa un ensayo clínico aleatorizado doble ciego (participantes y aplicadores del procedimiento). La investigación fue aprobada el 20 de octubre del 2015 por el comité de bioética del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) con residencia en el Hospital Salvador, en la ciudad de Santiago de Chile y posteriormente se registró en www. clinicaltrials.gov (Protocol Registration and Result System), obteniéndose el ID de registro NCT02884427. Se evaluaron los cambios de fuerza máxima de prensión manual del miembro superior dominante antes y después de la aplicación de CD sobre el punto motor de la musculatura flexora de muñeca y dedos. La muestra se dividió en 3 grupos de trabajo, a un grupo se aplicaron los efectos del Cátodo y a otro los efectos del Ánodo para compararlos con un grupo control.

Sujetos (Subjects)

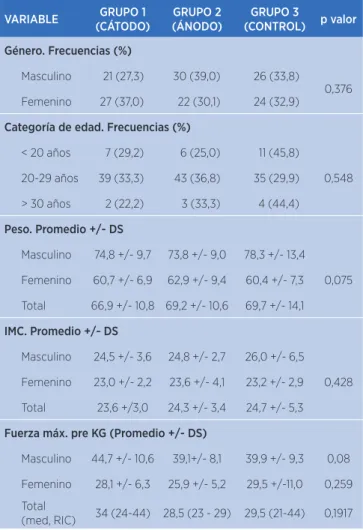

estructuró respecto a los datos demográficos generales de los participantes, esto es, nombre, edad, género, índice de masa corporal (IMC), año de carrera, e información personal de contacto (e-mail y teléfono celular). Los datos recogidos fueron considerados como variables secundarias. Estos datos fueron tabulados con el programa Microsoft Excel® 2013 y presentados en forma de tabla (Tabla 1). Las variables secundarias, género y categoría de edad se representaron como frecuencias (%). Las variables fuerza máxima de prensión preintervención (kg), peso, talla e IMC se representaron como promedios con su desviación estándar (x +/-DS). Estos datos fueron analizados con el programa STATAv.14, y se obtuvo un p-valor que confirmó estadísticamente la homogeneidad de los grupos.

Tabla 1. Descripción de las variables medidas por grupo intervenido antes de la intervención con CD

VARIABLE (CÁTODO)GRUPO 1 (ÁNODO)GRUPO 2 (CONTROL)GRUPO 3 p valor

Género. Frecuencias (%)

Masculino 21 (27,3) 30 (39,0) 26 (33,8)

0,376

Femenino 27 (37,0) 22 (30,1) 24 (32,9)

Categoría de edad. Frecuencias (%)

< 20 años 7 (29,2) 6 (25,0) 11 (45,8)

0,548

20-29 años 39 (33,3) 43 (36,8) 35 (29,9)

> 30 años 2 (22,2) 3 (33,3) 4 (44,4)

Peso. Promedio +/- DS

Masculino 74,8 +/- 9,7 73,8 +/- 9,0 78,3 +/- 13,4

0,075 Femenino 60,7 +/- 6,9 62,9 +/- 9,4 60,4 +/- 7,3

Total 66,9 +/- 10,8 69,2 +/- 10,6 69,7 +/- 14,1

IMC. Promedio +/- DS

Masculino 24,5 +/- 3,6 24,8 +/- 2,7 26,0 +/- 6,5

0,428 Femenino 23,0 +/- 2,2 23,6 +/- 4,1 23,2 +/- 2,9

Total 23,6 +/3,0 24,3 +/- 3,4 24,7 +/- 5,3

Fuerza máx. pre KG (Promedio +/- DS)

Masculino 44,7 +/- 10,6 39,1+/- 8,1 39,9 +/- 9,3 0,08

Femenino 28,1 +/- 6,3 25,9 +/- 5,2 29,5 +/-11,0 0,259 Total

(med, RIC) 34 (24-44) 28,5 (23 - 29) 29,5 (21-44) 0,1917

Descripción general de las variables de los sujetos de estudio. No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. * frec (%) = frecuencia (porcentaje); ** DS= Desviación estándar; med=mediana; RIC: Rango intercuartílico. El grupo 1 corresponde al grupo de pacientes sometido a la intervención con CD, aplicándose el Cátodo en la zona objetivo. El grupo 2 corresponde al grupo de pacientes sometido a la intervención con corriente galvánica, aplicándose el ánodo en la zona objetivo. El grupo 3 corresponde a un control en el cual que no se realizó la intervención con corriente. El p-valor de la variable género, categoría de edad fue realizado mediante la prueba estadística de chi cuadrado(x2). El p-valor de la variable peso, IMC

y fuerza muscular preintervención en el género masculino y femenino se obtuvo mediante la prueba de ANOVA de un factor. El p-valor de la variable fuerza muscular preintervención total se obtuvo mediante la prueba de K-WALLIS.

La segunda parte de la encuesta consistió en preguntas cerradas diseñadas respecto a los criterios de inclusión y exclusión propuestos para el estudio. Se consideraron criterios de inclusión la edad superior a 18 años y la ausencia de dolor o molestias al realizar prensión manual. Se excluyeron los sujetos que presentaban de patologías musculoesqueléticas de mano, muñeca o codo en los últimos 6 meses, presencia de materiales de osteosíntesis o prótesis en el miembro superior, patologías neurológicas periféricas, lesiones cutáneas o heridas en el antebrazo que imposibilitaran la aplicación de corriente en esa región, o que tenían aprehensión o miedo a la electroterapia.

Equipo

Se utilizó el estimulador eléctrico COMBI 500 de GYMNA® (www.gymna.com). La CD se aplicó durante 12 minutos a una intensidad máxima de 2mA (dosis 24mA.min) con electrodos de goma de carbón de 48 cm2. Los electrodos fueron revestidos

con almohadillas húmedas de 51 cm2, y se obtuvo una

densidad de corriente de 0,0392 mA/cm2.

Instrumentos de medición

Se utilizó el dinamómetro hidráulico de la marca JAMAR cuyo rango de medición se encuentra entre 0 y 90 kg (0 y 200 lb)16-18. Se evaluó la fuerza de prensión

máxima en kilogramos (kg) ejercida por los participantes al realizar la prensión manual antes y después de la intervención con CD valorando los cambios entre ambas mediciones.

Procedimiento

Selección de los participantes

(SSMO), ubicado en el Hospital Salvador, comuna de Providencia (www.cec-ssmoriente-adultos.cl). Tras la firma, cada participante recibió un número para realizar el proceso de aleatorización. Los participantes fueron citados individualmente, durante los 7 días hábiles siguientes, al laboratorio de Electroterapia de la FCR, sala 401, edificio C5.

División de los grupos de trabajo

La muestra fue dividida en tres grupos de trabajo mediante un proceso de aleatorización simple realizado con el programa Microsoft Excel® 2013. La aleatorización estuvo a cargo del director del estudio. Los grupos de trabajo fueron designados como grupo Cátodo (Grupo 1, n=48), grupo Ánodo (Grupo 2, n= 52) y grupo Control (Grupo 3, n=50) (Tabla 1).

La secuencia de aleatorización y participantes de cada grupo solo era conocida por el investigador principal, quien estuvo a cargo del proceso. Era función del director derivar a cada participante al grupo asignado. Ningún participante sabía qué efecto polar le sería aplicado. Tras la aleatorización, cada participante debía pasar a la estación de dinamometría. Para la Tabla 1 el p-valor de la variable peso, IMC y fuerza muscular preintervención en el género masculino y femenino se obtuvo mediante la prueba de ANOVA de un factor. El p-valor de la variable género, categoría de edad se obtuvo mediante la prueba estadística de chi cuadrado(x2). El

p-valor de la variable fuerza muscular preintervención total se obtuvo mediante la prueba de K-WALLIS.

Registro de la fuerza de prensión en la preintervención (FMpre)

Las evaluaciones de fuerza y aplicación de electroterapia se realizaron por la tarde, los lunes, miércoles o viernes, tras la jornada de clases (después de las 17 h). Un terapeuta estaba encargado del registro de la fuerza máxima de prensión palmar para la prueba de dinamometría manual. La estación de evaluación consistía en una silla colocada al lado de una mesa en que se encontraba el dinamómetro hidráulico JAMAR. Cada participante recibía la instrucción de sentarse apoyando la espalda y manteniendo los pies en el suelo. A continuación, el interventor instalaba una ortesis en el miembro superior dominante que aseguraba una posición de 90° de flexión de codo y una pronosupinación neutra del antebrazo. El participante debía sostener el dinamómetro con la mano dominante sin apoyar el antebrazo19. El protocolo de medición incluía 3 intentos

de prensión de 5 segundos con un intervalo de 15

segundos entre cada uno, lo que contemplaba un tiempo total de medición de 1 minuto. El terapeuta registraba los 3 valores de fuerza de prensión manual máxima medidos en kilogramos (kg) y consignaba el más alto de los tres intentos registrándolo en la plantilla de Excel. Este valor fue registrado como la «Fuerza máxima Pre» (FMpre). Finalizada la medición, se conducía al participante a las estaciones de electroterapia.

Intervención con CD

Cada grupo fue sometido a intervención en compartimientos independientes a cargo de un terapeuta que administraba una intervención específica. A los sujetos de cada grupo se les instaló un equipo de corriente directa y se les puso un electrodo en la cara ventral del antebrazo dominante mientras que el otro electrodo cerraba el circuito en el antebrazo opuesto. Los cables de conducción eléctrica del equipo de electroterapia de cada estación se encontraban enmascarados de modo que el terapeuta desconocía el efecto polar que estaba aplicando. El enmascaramiento de los cables se realizó mediante la colocación de dos cintas aislantes opacas, lo que impedía el reconocimiento de los colores (negro o rojo) en los cables de salida. Una cinta aislante tenía rotulada la letra «A» o «B» para cada cable, de modo que el aplicador desconocía si el electrodo enmascarado era el cátodo (negro) o ánodo (rojo). Tan solo el director de la investigación conocía la polaridad que representaba cada letra en el cable de conducción eléctrica. Se instruyó a los terapeutas para que instalaran y aplicaran siempre el mismo electrodo sobre el antebrazo dominante. El equipo de electroterapia para el grupo Control estaba conectado a un cable defectuoso que no proveía corriente, por lo que se trataba de una instalación falsa, situación ignorada por el administrador y participantes de este grupo. Todos los grupos recibieron una intensidad de estimulación subsensorial de modo que ningún participante percibía la emisión de corriente. A los grupos Cátodo y Ánodo se les aplicó el electrodo terapéutico en el punto motor del antebrazo que representaba el grupo muscular flexor de muñeca y dedos (punto medio de la línea media del antebrazo, 3cm bajo el pliegue de flexión de codo). Esto se hizo bajo las normativas propuestas por el grupo de valoración muscular no invasiva en electromiografía de superficie (SENIAM Project)20. Al grupo Cátodo se le

la actividad excito motriz. Al grupo control se le aplicó el electrodo de la misma letra del grupo Cátodo, con el mismo procedimiento descrito. El circuito se cerró en el mismo punto en el antebrazo contralateral.

Registro de la fuerza de prensión postintervención (FMpos).

Tras recibir la intervención con CD, cada participante regresaba a la estación de medición dinamométrica. El fisioterapeuta de dicha estación repetía el mismo protocolo de valoración realizado antes de la aplicación de corriente, registrando nuevamente el mejor valor de fuerza máxima de prensión en kilogramos (kg) de los tres intentos realizados en 1 minuto. El mayor valor de los 3 intentos se registró en una plantilla de Excel bajo el rótulo «Fuerza máxima pos» (FMpos) y.

RESULTADOS

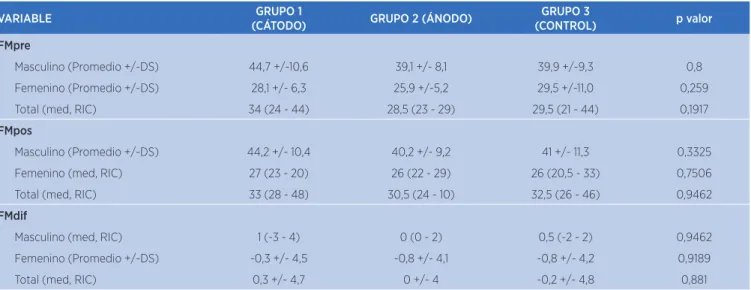

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos al comparar las variables FMpre (kg), FMpos (kg) y «Diferencia de fuerza máxima» (FMdif, kg) desglosados por hombres, mujeres y el número total de participantes en cada uno de los grupos de trabajo. El p-valor de la variable FMpos en los hombres se obtuvo mediante la prueba estadística de ANOVA de un factor. El p-valor de la variable FMpos en las mujeres se obtuvo mediante la prueba de K-WALLIS. El p-valor de la variable FMTpos se obtuvo mediante la

prueba de K-WALLIS. De acuerdo con los resultados, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos respecto a la diferencia de fuerza máxima antes y después de la aplicación de electroterapia. No se identificaron diferencias significativas entre los grupos en la variable FMpos en los hombres, FMpos en las mujeres, ni variable Fuerza Máxima pos (FMpos) entre los grupos. El p-valor de la variable FMdif en los hombres se obtuvo mediante la prueba estadística de K-WALLIS. El p-valor de la variable FMdif en las mujeres fue determinado mediante la prueba estadística de ANOVA de un factor. Se apreció una ligera tendencia al aumento de la FMdif para el grupo 1 (Cátodo) (0,3+/- 4,7), mientras que el grupo 2 (Ánodo) se mantuvo sin variaciones (0 +/-4) y el grupo control presentó una tendencia a la baja (-0,2+/-4,8).

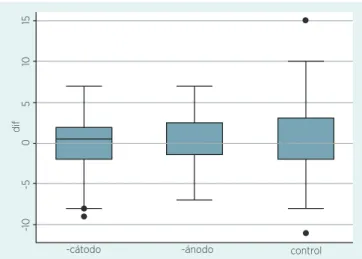

En el Gráfico 1 se aprecia para el grupo 1 (Cátodo) los valores de Q1 y Q3 correspondientes a -2 kg y 2 kg respectivamente, y la mediana equivale a 1 kg. Para el grupo 2 (Ánodo) valores de Q1 y Q3 de -1 kg y 2,5 kg, y mediana de 0 kg. El grupo Control presenta valores de -2 kg para Q1 y 3 kg para Q3, y mediana de 0 kg. Considerando los valores de Q2, se aprecia una ligera tendencia de variación positiva de la fuerza para el grupo 1 (Cátodo), mientras que no se exhiben variaciones considerando el mismo valor. (*) Representa el valor de FMdif atípico para los datos observados, en el grupo 1 (Cátodo) se observa un valor de -9 kg, y de -11 kg y 15 kg para el grupo Control.

Tabla 2. Descripción general de la variable Fuerza máxima pre (FMpre), Fuerza Máx pos (FMpos) y diferencia de Fuerza máxima (FMdif) de los grupos de estudio

VARIABLE (CÁTODO)GRUPO 1 GRUPO 2 (ÁNODO) (CONTROL)GRUPO 3 p valor

FMpre

Masculino (Promedio +/-DS) 44,7 +/-10,6 39,1 +/- 8,1 39,9 +/-9,3 0,8

Femenino (Promedio +/-DS) 28,1 +/- 6,3 25,9 +/-5,2 29,5 +/-11,0 0,259

Total (med, RIC) 34 (24 - 44) 28,5 (23 - 29) 29,5 (21 - 44) 0,1917

FMpos

Masculino (Promedio +/-DS) 44,2 +/- 10,4 40,2 +/- 9,2 41 +/- 11,3 0,3325

Femenino (med, RIC) 27 (23 - 20) 26 (22 - 29) 26 (20,5 - 33) 0,7506

Total (med, RIC) 33 (28 - 48) 30,5 (24 - 10) 32,5 (26 - 46) 0,9462

FMdif

Masculino (med, RIC) 1 (-3 - 4) 0 (0 - 2) 0,5 (-2 - 2) 0,9462

Femenino (Promedio +/-DS) -0,3 +/- 4,5 -0,8 +/- 4,1 -0,8 +/- 4,2 0,9189

Total (med, RIC) 0,3 +/- 4,7 0 +/- 4 -0,2 +/- 4,8 0,881

-5

15

10

5

dif

0

-1

0

-cátodo -ánodo control

Gráfico 1. Gráfico de cajas que representa los valores de diferencias de Fuerza máxima (FMdif) medida en kilogramos (eje Y) para los tres grupos de estudio dispuestos (eje X)

El punto 0 del eje Y representa el valor referencial a partir del cual se determinarán las variaciones de FMdif positivas y negativas en kilogramos (kg) para los tres grupos. La gráfica muestra los valores de Q1, Q2 y Q3 para los valores observados en los tres grupos. Para el grupo Cátodo, los valores de Q1 y Q3 corresponden a -2 kg y 2 kg respectivamente, y la mediana es de 1 kg. Para el grupo Ánodo, se aprecian valores de Q1 y Q3 de -1 kg y 2,5 kg, obteniéndose un valor para la mediana de 0 kg. El grupo Control muestra valores de -2 kg para Q1 y 3 kg para Q3, y la mediana relativa al valor es de 0Kg. Considerando los valores de Q2 se aprecia una ligera tendencia de variación positiva de la fuerza para el grupo Cátodo, mientras que no se exhiben variaciones considerando el mismo valor. (*) Representación del valor de FMdif atípico para los datos observados, en el grupo Cátodo se observa un valor de -9 kg, y de -11 kg y 15 kg para el grupo Control.

En el Gráfico 2 se observan, para el grupo 2 (Ánodo) de hombres, los valores -4 kg, y -13 kg en el área negativa y 7 kg en el área positiva. Para el grupo control de hombres, se aprecian valores de FMdif atípicos de -11 kg y 14 kg (*). Para el grupo Cátodo de mujeres, los valores de Q1 y Q3 corresponden a -2 kg y 3 kg, respectivamente, y mediana de 0 kg. Para el grupo 2 (Ánodo) de mujeres, se aprecian valores de Q1 y Q3 de -4 kg y 2 kg, y mediana de -1Kg. El grupo 3 (control) de mujeres muestra valores de -4 kg para Q1 y 1 kg para Q3, y mediana de -1 kg. Considerando los valores de Q2, se aprecia un posible efecto de descenso en la FMdif en las mujeres del grupo 2 (Ánodo), lo que podría apoyar la hipótesis del efecto inhibidor del electrodo positivo en comparación con el cátodo.

Al comparar los cambios de la FMdif obtenida tan solo por los hombres, se puede apreciar un mínimo aumento de fuerza de prensión en el grupo 1 (Cátodo), aunque no significativo estadísticamente, lo que podría apoyar la hipótesis de nuestro trabajo de que la CD a través del efecto catódico favorecería la activación neuromuscular, aunque nuevamente las diferencias no resultan significativas estadísticamente. Por otra parte, la comparación de las mujeres de los tres grupos indica una disminución de la FMdif para los tres grupos de trabajo, pero también sin significancia estadística. Puede destacarse igualmente que en el grupo 2 (Ánodo) hubo

una mayor disminución (-0,8+/4,1) al compararlo con el grupo cátodo (-03+/-4,5). Al realizar la comparación entre mujeres, se rechaza la hipótesis planteada de que el efecto polar del cátodo al utilizar CD sería activador, sin embargo, si podría presumirse un efecto inhibidor por parte del ánodo.

DIFERENCIAFUERZA

hombre

cátodo

-1

0

-5

0

5

10

15

ánodo control cátodo ánodo control

mujer

Gráfico 2. Gráfico de cajas que representa los valores de diferencias de Fuerza máxima (FMdif) medida en kilogramos (eje Y) para los 3 grupos de estudio dispuestos (eje X) pero considerando el sexo

El punto 0 del eje Y representa el valor referencial para determinar a partir de este las variaciones de FMdif positivas y negativas en kilogramos (kg) para los hombres y mujeres de los 3 grupos. La gráfica expresa los valores de Q1, Q2 y Q3 para los valores observados en los tres grupos según el sexo de los participantes. (*) Representación del valor de FMdif atípico para los datos observados. En los hombres los valores de Q1 y Q3 corresponden a -3 kg y 4 kg respectivamente, y la mediana es de 1 kg. Para el grupo Ánodo de hombres se aprecian valores de Q1 y Q3 de 0 kg y 2 kg, obteniéndose una mediana de 0 kg. El grupo Control de hombres muestra valores de -2 kg para Q1 y 4 kg para Q3, y la mediana relativa al valor es de 1 kg. Considerando los valores de Q2 de los 3 grupos en los hombres se aprecia una ligera tendencia al incremento del valor FMdif en el grupo Cátodo y Control, mientras que en el grupo Ánodo no hubo variaciones. (*) Representación del valor de FMdif atípico para los datos observados, en el grupo Ánodo de hombres se observan dos valores de -4 kg, y de -13 kg en el área negativa.

DISCUSIÓN

La teoría señala que la corriente directa a través de sus efectos polares (cátodo y ánodo) facilitaría o inhibiría la actividad neuromuscular enla placa motora, sin embargo, existe poca documentación sobre este tema. En el marco de este diseño experimental, se trató de valorar los efectos de la estimulación neuromuscular mediante los efectos polares de la CD. Al analizar y comparar los datos de la diferencia de fuerza total antes y después de la aplicación de la corriente en los distintos grupos no se apreciaron cambios significativos. Por otra parte, en la variable género, sí se observó un mínimo aumento de la FMdif en los hombres tras la aplicación de la corriente al utilizar el cátodo. Una posible explicación de este hecho sería que los hombres tienen más entrenada su musculatura braquial y antebraquial, por emplear más fuerza en sus actividades normales de la vida diaria19-21.

mujeres ante un estímulo eléctrico debido a umbrales motores de activación muscular más bajos, acrecentando así su fuerza. Otra posible explicación para las tendencias al incremento sería el hecho de que el hombre presenta menos tejido que la mujer, lo que favorecería la penetración de la corriente debido a la menor resistencia22,23. Esta

diferencia no significativa de aumento FMdif al utilizar el cátodo es interesante y se puede utilizar en otras investigaciones futuras, quizás mejorando el protocolo, para apoyar la teoría de que este tipo de corriente puede afectar la activación neuromuscular. La mejora del protocolo incluye utilizar intensidades de corriente más altas, mayores tiempos de aplicación, mayor variación de los tiempos de descanso en las mediciones de FMpre y FMpos, o más sesiones de trabajo para hacer un seguimiento de cambios a largo plazo. Por otra parte, las mujeres presentaron una disminución en la activación neuromuscular para los tres grupos, y el descenso de la FMdif se concentró en los grupos Ánodo y Control. La explicación podría relacionarse con el umbral motor de activación, que puede ser más alto en las mujeres o aún podría deberse al porcentaje de grasa corporal24-26. Es

conocido que, por lo general, las mujeres no son tan fuertes como los hombres debido a las diferencias existentes en su constitución corporal, biológicamente construida para diferentes propósitos. Debido las diferencias de tamaños y funciones, los mismos grupos de músculos y el potencial para ganar fuerza trabajan en diferentes escalas27,28.

Este diseño tiene algunas limitaciones propias del quehacer científico, como, por ejemplo, el tamaño de la muestra, que si bien no deja de ser un número considerable, no se tiene claro si es suficiente, ya que no se aplicó ningún cálculo para determinarlo y se trabajó por conveniencia.

Otra limitante estaría relacionada con la dosis y número de sesiones de intervención. En este trabajo, la dosis se ajustó en función de lo documentado por la literatura disponible2,5. Podría suceder que una

mayor intensidad o tiempo (mA.min) produjeran efectos más evidentes, siguiendo así el principio de Arnoldt Schultz, que afirma que el efecto fisiológico alcanzado es proporcional a la magnitud del estímulo aplicado1,2. Asimismo, un mayor número

de sesiones podría generar potenciación del efecto fisiológico buscado. En el presente trabajo se buscó evaluar si una sesión podría haber sido suficiente. Otra limitante se refiere a la profundidad de esta corriente, supeditada a la impedancia de los tejidos biológicos2,5,6,8. Teniendo eso en cuenta, se trató de

asegurar el efecto a nivel muscular al trabajar sobre el antebrazo, debido a su menor grosor cutáneo y menor porcentaje de grasa, si se compara con otras áreas. Otro aspecto que se debe considerar es el que los participantes podrían haberse autoconvencido a aumentar la fuerza posterior a la aplicación de la corriente, lo que podría influir negativamente en los valores arrojados al realizar la prueba. Otra limitante del estudio es el rango de edades de los participantes, que se centra más en estudiantes, podría ser que existieran variaciones en otros estratos etarios28. Y,

aun, otra limitante es el hecho de que el participante desconociera la forma práctica de realizar la prueba de prensión con dinamometría, por lo que el tiempo de familiarización con el instrumento puede haber resultado insuficiente, requiriéndose una sesión para aprender el procedimiento de dinamometría.

CONCLUSIÓN

Los resultados muestran que la aplicación de CD utilizada en el presente estudio no presentó variaciones en la fuerza muscular al utilizar los efectos polares del cátodo y del ánodo. Si bien se observó un incremento de la fuerza de prensión en los hombres al utilizar el cátodo, y una disminución de la fuerza de prensión en las mujeres al utilizar el ánodo, no existe significancia estadística que sustente dichas variaciones. Resultaría conveniente desarrollar más investigaciones referentes al uso de CD con fines de estimulación neuromuscular, utilizando modelos con otra dosificación y mayor número de intervenciones en el tiempo. Este es el primer trabajo que trata de valorar los cambios en la activación neuromuscular al trabajar con CD. Se propone continuar con las investigaciones en esta área, valorando los resultados de las FMdif obtenidos para hombres y mujeres al aplicarles los efectos del cátodo y ánodo respectivamente.

AGRADECIMIENTOS

Jaime Opazo, Iván Romero Poblete y José Mora Santis agradecen a sus familias y a su colega Hernán de la Barra por participar en este proyecto de investigación.

REFERENCIAS

1. Cameron MH, organizadora. Physical agents in rehabilitation: from research to practice. 4th ed. Amsterdam: Elsevier; 2013. Part IV, Electrical currents; p. 223-39.

2. Martin JMR. Electroterapia en fisioterapia. 3ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2013. Capítulo VI, Aplicaciones y tratamiento con galvanismo; p. 181-204. 3. Kalia YN, Naik A, Garrison J, Guy RH. Iontophoretic drug

delivery. Adv Drug Deliv Rev. 2004;56(5):619-58. doi: 10.1016/j.addr.2003.10.026

4. Kahn J. Iontophoresis. Phys Ther. 1984:64(6):956-9.

5. Conjeevaram R, Banga AK, Zhang L. Electrically modulated transdermal delivery of fentayl. Pharm Res. 2002;19(4):440-4. doi: 10.1023/A:1015135426838

6. Guy RH, Delgado-Charro MB, Kalia YN. Iontophoretic transport across the skin. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 2001;14 Supl 1:35-40. doi: 10.1159/000056388

7. Hamann H, Hodges M, Evans B. Effectiveness of iontophoresis of antiinflammatory medications in the treatment of common musculoskeletal inflammatory conditions: a systematic review. Phys Ther. 2006;11(3):190-4. doi: 10.1179/108331906x144082

8. Li CL, Scudds RA, Heck CS, Harth M. The efficacy of dexamethasone iontophoresis for the treatment of rheumatoid arthritic knees: a pilot study. Arthritis Care Res. 1996;9(2):126-32.

9. Donaldson PH., Kirkovski M, Rinehart NJ, Enticott PG. Autism-relevant traits interact with temporoparietal junction stimulation effects on social cognition: a high-definition transcranial direct current stimulation and electroencephalography study. Eur J Neurosci. 2017 set. 27:[13 p.]. doi: 10.1111/ejn.13675

10. Fan J, Li Y, Yang Y, Qu Y, Li S. Efficacy of noninvasive brain stimulation on unilateral neglect after stroke: a systematic review and meta-analysis. Am J Phys Med Rehabil. 2017 set. 25. doi: 10.1097/phm.0000000000000834

11. Morillo MM, Vega JMP, Portero FS. Manual de medicina física. San Diego: Harcourt Brace; 1998. p. 68-150.

12. Plaja J. Guía práctica de electroterapia. Barcelona: Electromedicarin; 1998. p. 9-27.

13. Fujita M, Hukuda S, Doida Y. The effect of constant direct electrical current on intrinsic healing in the flexor tendon in vitro. An ultraestructural study of differing attitudes in epitenon cells and tenocytos. J Hand Surg Eur Vol. 1992;17(1):94-8. doi: 10.1016/0266-7681(92)90021-s

14. Petelenz TJ, Buttke C, Bonds LB, Lloyd JE, Beck RL, Stephens SC. Iontophoresis o dexametasone: laboratory studies. J Control Release. 1992;20(1):55-66. doi: 10.1016/0168-3659(92)90139-i

15. Benjamin SJ, Flood JN, Bechtel R, Alon G. Measurement of soft tissue temperature and impedance following the appliation of transdermal direct currect. Physiotherapy. 2007;93(2):114-20. doi: 10.1016/j.physio.2006.11.008

16. O’Driscoll SW, Horii E, Ness R, Cahalan TD, Richards RR, An KN. The relationship between wrist position, grasp size, and grip strength. J Hand Surg Am. 1992;17(1):169-77. doi: 10.1016/0363-5023(92)90136-d

17. Innes E. Handgrip strength testing: a review of the literature. Aust Occup Ther J. 1999;46(3):120-40. doi: 10.1046/j.1440-1630.1999.00182.x

18. Bellace JV, Healy D, Besser MP, Byron T, Hohman L. Validity of the Dexter evaluation system’s Jamar dynamometer attachment for assessment of hand grip strength in normal population. J Hand Ther. 2000:13(1):46-51. doi: 10.1016/ S0894-1130(00)80052-6

19. Roberts HC, Denison HJ, Martin HJ, Patel HP, Sydall H, Cooper C, et al. A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies: towards a standardised approach. Age Ageing. 2011;40(4):423-9. doi: 10.1093/ ageing/afr051

20. Mathiowetz V, Weber K, Volland G, Kashman N. Reliability and validity of grip and pinch strength evaluations. J Hand Surg. 1984;9(2):222-6. doi: 10.1016/S0363-5023(84)80146-x 21. The European project Surface EMG for non-invasive

assessment of muscles (SENIAM) [homepage na Internet]. [local desconhecido]: Seniam; [s.d.][citado em 2018 fev 7]. Disponível em: <https://goo.gl/DgZa41>.

22. Salmons SJ, Henriksson J. The adaptive response of skeletal muscle to increased use. Muscle Nerve. 1981;4(2):94-105. doi: 10.1002/mus.880040204

23. Bigland-Ritchie B, Woods JJ. Changes in muscle contractile properties and neural control during human muscular fatigue. Muscle Nerve. 1984;7(9):691-9. doi: 10.1002/mus.880070902 24. Currier DP, Mann R. Muscular strength development by

electrical stimulation in healthy individuals. Phys Ther. 1983;63(6):915-21. doi: 10.1093/ptj/63.6.915

25. Mialich MS, Martinez EZ, Jordão Junior AA. Application of body mass index adjusted for fat mass (BMIfat) obtained by bioelectrical impedance in adults. Nutr Hosp. 2014;30(2):417-24. doi: 10.3305/nh.2014.30.2.7242

26. Popp KL, Hughes JM, Martinez-Betancourt A, Scott M, Turkington V, Caksa S, et al. Bone mass, microarchitecture and strength are influenced by race/ethnicity in young adult men and women. Bone. 2017;103:200-8. doi: 10.1016/j. bone.2017.07.014

27. Morimoto A, Suga T, Tottori N, Wachi M, Misaki J, Tsuchikane R, et al. Association between hand muscle thickness and whole-body skeletal muscle mass in healthy adults: a pilot study. J Phys Ther Sci. 2017;29(9):1644-8. doi: 10.1589/ jpts.29.1644