Am Institut für Tierhaltung und Tierschutz der Veterinärmedizinischen Universität Wien startete im Frühjahr ein Projekt zur Haltung von gehörnten und hornlosen Milchziegen in Großgruppen. Kooperationspartner im Projekt sind das Institut für Nutztierwissenschaften der Universität für Bodenkultur Wien, das Institut für Ökologischen Landbau der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Trenthorst (Deutschland) und das Forschungsinstitut Agroscope Reckenholz-Tänikon ( Schweiz). Genauere Abklärungen erfolgten zum Sozialverhalten der Tiere und zur Erfassung von Stresshormonen in Kot und Milch sowie der Zellzahl in der Milch als möglicher Stressparameter.

Bei den zweitägigen Betriebsbesuchen werden das Sozialverhalten und der Gesundheitszustand der Tiere als Indikatoren für sozialen Stress innerhalb der Ziegenherde untersucht. Basierend auf einer umfassenden Untersuchung des Verhaltens, der Verletzungen und des Gesundheitszustands des Tieres sowie des Haltungsumfelds sollten Erfolgsfaktoren zur Reduzierung oder Vermeidung von sozialem Stress und Verletzungen identifiziert werden. Dr.med.vet.tzt Josef Böhm, Institut für Ernährung, Barbara Pattiss-KlinGen, ao.univ.-prof.Dr.med.vet.tzt.

Prosl, Institut für Parasitologie: Belastung und Management von Endoparasiten bei Milchziegen im ökologischen Landbau unter Berücksichtigung von Viehhaltung und Ernährung. Bei jedem Besuch auf dem Bauernhof wird die Zusammensetzung der Tierration erfasst und Proben des Grundfutters entnommen.

Einfluss der Grundfutterqualität und des Kraftfuttereinsatzes auf die Milchleistung

- Einleitung

- Material und Methoden

- Ergebnisse

- Lebendgewicht

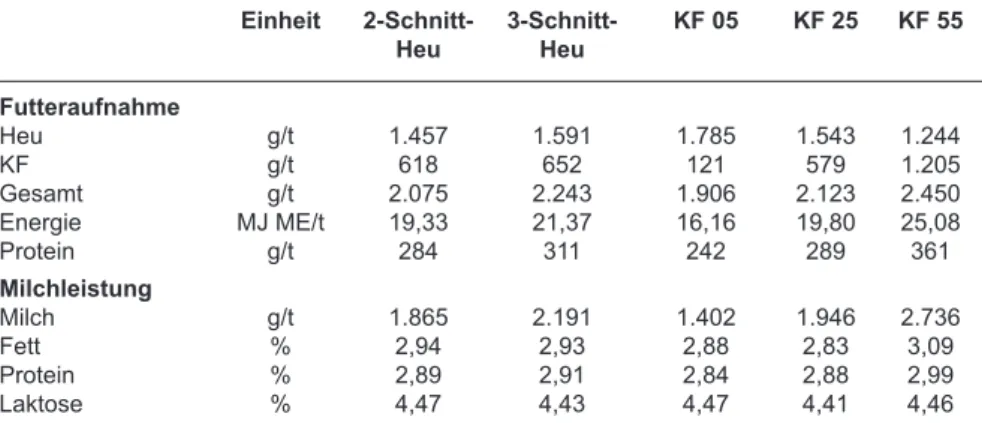

- Futteraufnahme

- Nährstoffaufnahme

- Milchmenge und Zusammen- setzung

- Effizienz der Milchleistung Die Energieaufnahme pro kg Milch

- Diskussion und Schlussfolgerungen

- Lebendgewicht

- Futteraufnahme

- Milchleistung

- Milchinhaltsstoffe

Im Gegensatz dazu kam es bei den CF-Werten von 25 und 50 % zu keinem Gewichtsverlust, außer in der ersten Laktationswoche. Der Verlauf der Futteraufnahme während der Laktation zeigte bei CF 05 zu Beginn der Laktation einen leichten Anstieg der TM-Aufnahme, während höhere CF-Werte einen stärkeren Anstieg der Futteraufnahme zeigten. Die höhere Futterverdrängungsrate bei der Fütterung mit 3-Schnitt-Heu weist auf eine bessere Nährstoffversorgung mit diesem Heu hin, was zu einer geringeren Heuaufnahme führt.

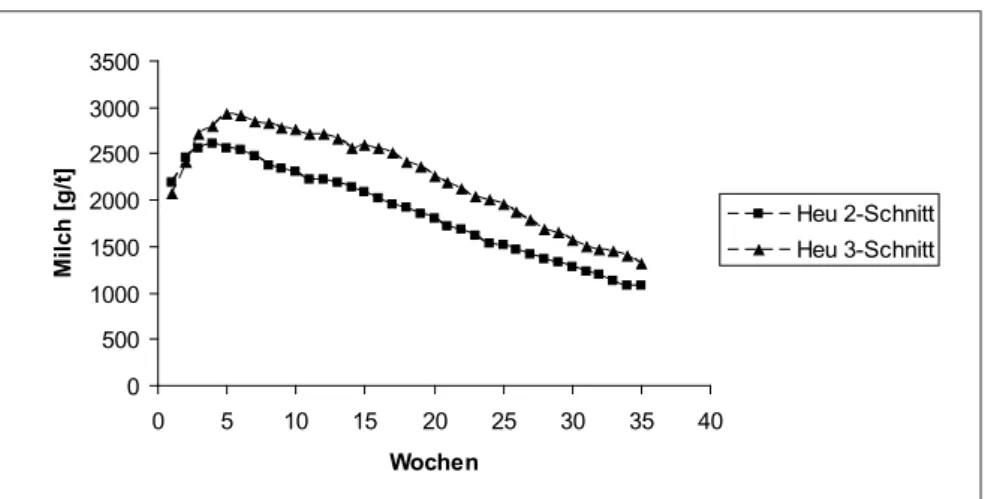

Dies zeigt, dass Milchziegen sehr gut in der Lage sind, große Mengen Kraftfutter in Milch umzuwandeln. Warum es zu einem Anstieg des Fettgehalts von KF 55 kam, lässt sich nicht erklären. Der erhöhte Stärkegehalt in Verbindung mit höheren Kraftfuttermengen führt zu einem Anstieg des Propionat-Acetat-Verhältnisses im Pansen, was Abbildung 2: Entwicklung der Milchverarbeitung in der Laktation abhängig.

Mutterlose Kitzaufzucht mit Kuhmilch

Einleitung

Material und Methoden

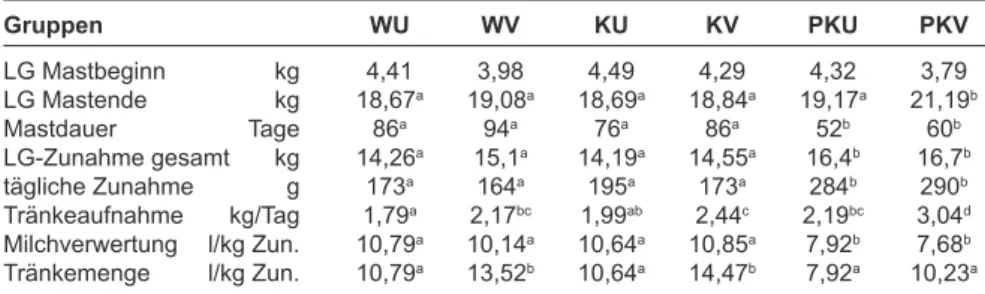

Ergebnisse und Diskussion

Die kürzere Mistperiode auf dem Praxisbetrieb erklärt sich dadurch, dass der Betrieb von Anfang an Heu fütterte. Der Reinmilchverbrauch war in den 4 Gruppen in Gumpenstein mit knapp 11 l pro kg KG-Zuwachs deutlich höher als im Praxisbetrieb, unterschied sich aber zwischen den Gruppen nicht signifikant. Den größten Trinkmengenbedarf hatte die Gruppe mit dem angesäuerten, verdünnten Kaltgetränk mit einem Zuwachs von 14,5 l pro kg.

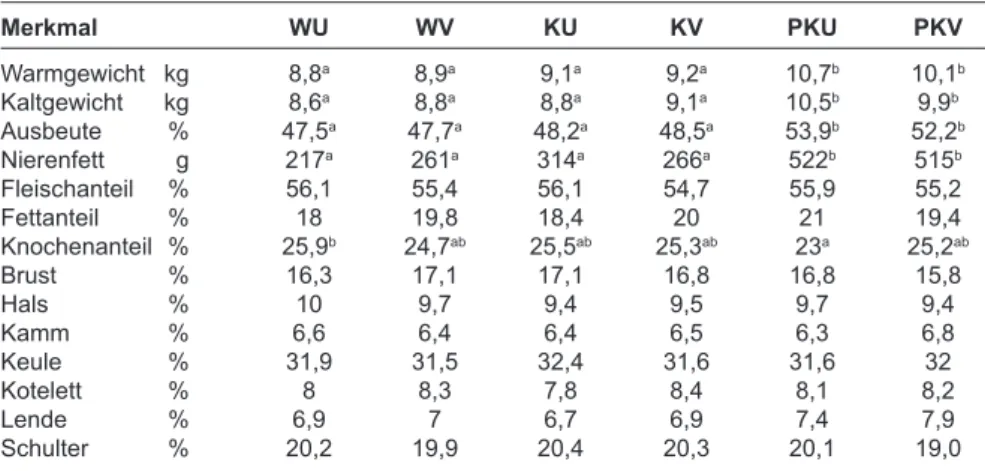

Ergebnisse der Schlachtleistung: Die Tiere aus dem Übungsbetrieb waren im Mastendgewicht schwerer als die Gumpenstein-Versuchstiere, daher auch die höheren Schlachtgewichtswerte. Der praktische Ablauf erklärt sich aus der Tatsache, dass die Kühe am Vortag angeliefert wurden und daher Transportstress hatten. Der Fleischanteil im Schlachtkörper lag bei etwa 56 % und der Fettanteil zwischen 18 und 21 %, wobei es keine Unterschiede gibt bedeutsam. .

Lediglich der Knochengehalt der Tiere der PKU-Testgruppe, der mit 23 % niedrig war, unterschied sich deutlich von der WU-Gruppe. Der Anteil an Nierenfett war bei den Kätzchen aus dem Übungsbetrieb fast doppelt so hoch wie bei den Tieren aus der HBL-FA. Die 24 Stunden nach der Schlachtung gemessenen Ergebnisse der Scherkraftmessung zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen (siehe Tabelle 3).

Der pH-Wert sinkt im Zeitraum von 1 Stunde nach der Schlachtung bis 24 Stunden nach der Schlachtung von etwa 6,5 auf 5,7. Auch die Scherkraftwerte sind nach 6 Tagen Reifung des Fleisches geringer als zu Beginn. Durch die Unterbringung der Tiere auf einem Lattenrost mit Stroheinstreu konnte die Gesamtstrohmenge bei der Aufzucht im Vergleich zu den Gruppen ohne Lattenrost halbiert werden.

Gruppen mit verdünnter Kuhmilch haben tendenziell einen höheren Strohbedarf, obwohl der zusätzliche Bedarf nicht signifikant ist.

Schlussfolgerung

Literatur

Struktur und Wirtschaftlichkeit ziegenhaltender Betriebe in Deutschland

GAULY

- Grunddatenermittlung in deutschen Ziegenbe-

- Herdengröße und Betriebs- struktur

- Rassen

- Stall

- Reproduktionsmanagement Nur in zwei der befragten Betriebe er-

- Lämmeraufzucht und Mast Bei den fleischziegenhaltenden Betrieben

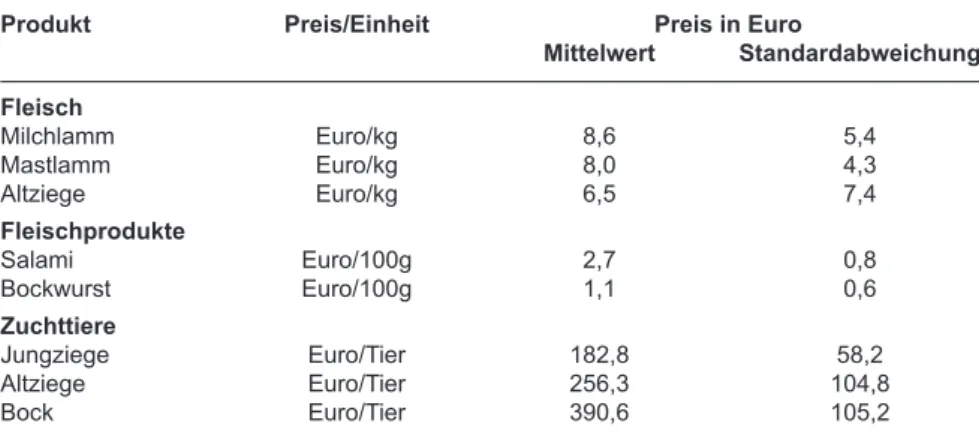

- Produkte und Vermarktung .1 Fleisch

- Deckungsbeiträge

- Arbeitszeiten

- Schlussbetrachtung

- Literatur

Das Grundfutter wurde auf allen Betrieben mehrmals täglich angeboten, zwischen zwei (n = 11) und viermal (n = 1). In der Grundfuttervorlage wurde auf mehr als der Hälfte der Betriebe keine Unterscheidung zwischen den Leistungsgruppen (Ziegen, Trocken- und Milchziegen) sowie Jungziegen/Nachzuchten und Böcke vorgenommen. Auf sechs Betrieben gab es Unterschiede in der Grundfutterzuteilung der Ziegen im Vergleich zu den laktierenden Ziegen.

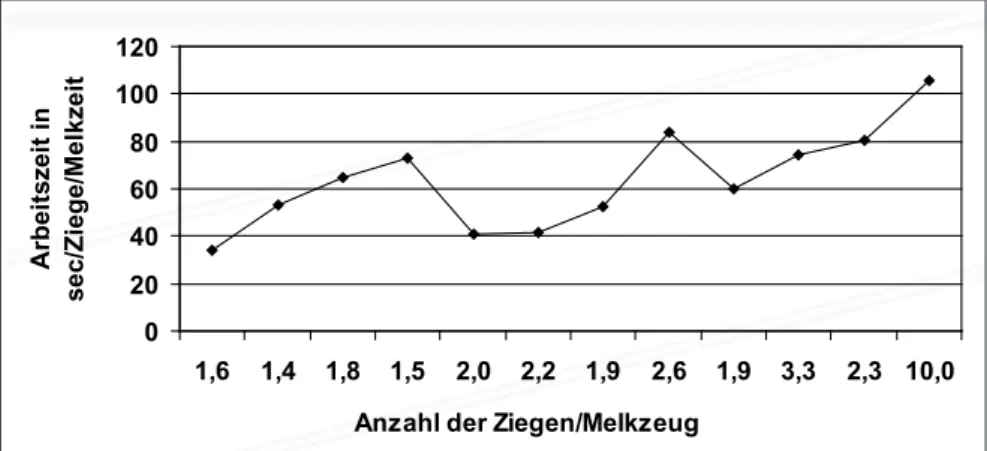

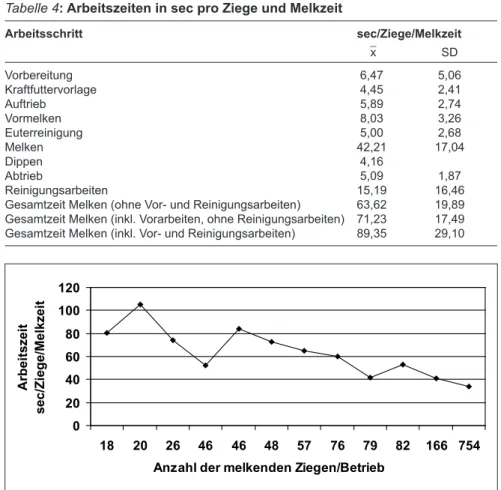

Die Zucht erfolgte in neun Betrieben im Herdenspringen, sechs der Betriebe teilten die Widder in Zuchtgruppen ein (Gruppenspringen) und in fünf Betrieben erfolgte die Paarung durch Handspringen. Zehn der befragten Unternehmen vermarkteten ihre Milchprodukte ganzjährig, vier nur zehn Monate im Jahr. Die Arbeitszeit pro Ziege und die Melkzeit hingen erheblich von der Gesamtzahl der gemolkenen Tiere (Abbildung 1) und von der Anzahl der verfügbaren Melkklassen, ausgedrückt in Ziegen pro, ab Milchklumpen (Abbildung 2).

Die sehr unterschiedlichen Betriebserlöse werden vor allem durch die unterschiedlichen Vertriebskanäle und regionalen Preisschwankungen erzielt. Die erwarteten Mehrgewinne aus der Käseherstellung und der Direktvermarktung werden schnell zunichte gemacht, wenn aufgrund des erhöhten Arbeitszeitbedarfs Lohnarbeiter eingestellt werden müssen. Die erhobenen Daten geben Einblick in Struktur, Haltungsmethoden und -techniken sowie Arbeitszeiten in der deutschen Ziegenhaltung.

Es gab zum Teil erhebliche Unterschiede in den Rentabilitätskriterien, die auf die unterschiedlichen Preise zurückzuführen waren oder VON KORN, S., 2000: Die wirtschaftliche Situation der Ziegenhaltung in der Milch- und Fleischproduktion sowie in der Landschaftspflege, Teil 1, Der Ziegenzüchter 1, 2 -9. DAS SÄCHSCHE LANDES-INSTITUT FÜR LANDWIRTSCHAFT Im Jahr 2002 ermittelten sächsische Ziegenhalter einen durchschnittlichen Verlust von 420 Euro pro Hirschkuh.

Andere Autoren (VON KORN 2000; KLEMM 1996; HESSE et al. 2002) beurteilen die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Milchziegenhaltung positiver.

Praktische Erfahrungen mit Milchziegen im Kleinbetrieb

ZEILER-KOLLER

Betriebsspiegel

Haltungsform

Fütterung

Deck- und Lammzeit

Kitzaufzucht

Milchgewinnung

Zuchtarbeit

Milchverarbeitung und Käse

Vermarktung

Wirtschaftlichkeit

Unser Motto lautet

Praktische Erfahrungen mit Milchziegen im Großbetrieb

Betriebsbeschreibung des Ziegenhofes Puchkirchen

Trockner verwenden wir nur bei Ziegen mit extrem hohen Zellzahlen, ansonsten hören wir auf Anraten unseres Tierarztes einfach mit dem Melken auf und stellen die Fütterung von TMR (Gesamtmischration) auf einfache Grassilagefütterung um. 14 Tage vor der Ankunft der Kätzchen beträgt die Tragzeit fünf Monate, die Mütter werden langsam wieder auf die TMR-Fütterung vorbereitet, da sie sonst nach der Geburt an Gewicht verlieren, keine Milch produzieren können und sehr anfällig für mögliche Stoffwechselstörungen sind. Die Kitze bleiben etwa vier Tage bei ihrer Mutter, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Kolostrum aufgenommen haben.

Wir melken das ganze Jahr über, daher achten wir sehr darauf, dass unsere Ziegen nicht gleichzeitig mit der Paarung beginnen, sondern ca. säugende Ziegen bekommen das ganze Jahr über Heu oder Grummet nach Belieben und wie bereits erwähnt, d.h. namens TMR. Die gesamte Mischration wird für den Vorrat gemischt, das heißt, wir leihen uns alle zwei Monate einen Mischer, mischen die einzelnen Komponenten der Ration miteinander und konservieren sie anschließend wieder in einem Hochsilo (Abbildung 4).

Eine Steuerung sorgt dafür, dass die Fütterung automatisch und ohne unser Zutun erfolgt. Wir bieten das Futter fünfmal täglich frisch an. Es nimmt nur noch einen Bruchteil des Platzes eines Futtertisches ein und die Arbeit des „Reinigens“ entfällt, da die Tiere alles selbst erreichen können. Die Tiere bekommen oft Frischfutter, das bekanntlich immer besser schmeckt, und auch die rangniedrigeren Ziegen können ausreichend Frischfutter fressen und müssen sich nicht mit dem Rest zufrieden geben.

Leider haben wir aufgrund der Umstellungslösung kein optimales Futter-Tier-Verhältnis in unserem Stall. Darüber hinaus haben wir einen kleinen Direktvermarktungskanal aufgebaut, in dem wir auf Anfrage verschiedene in lokalem Rapsöl marinierte Quarkspezialitäten, verschiedene Weichkäsesorten (gewachst) und Ziegencamembert herstellen. Es gibt genügend Absatzmöglichkeiten für weibliche Vögel, da viele Landwirte derzeit in die Ziegenmilchproduktion einsteigen.

Bisher ist es uns immer noch gelungen, die Faune, die wir bekommen, zu verkaufen, sie aber trotzdem zu entwerfen.

Künstliche Besamung bei Ziegen

Der Besamungsbock

Neben traumatischen Einwirkungen können vor allem Brucella-Infektionen zu Spermienstauungen im Nebenhoden führen (KÜST und ScHAETZ 1965).

Samenentnahme und Samenuntersuchung

Die geschlechtsreife

Bei der praktischen Umsetzung der KI ist daher große Sorgfalt erforderlich, um das Befruchtungsgerät möglichst tief in den Gebärmutterhals einzudringen, um vielversprechende Befruchtungsergebnisse zu erzielen.

Brunst, Brunstbeobachtung und Besamungszeitpunkt

Die Vagina ist 10 – 15 cm lang und endet außen im Vaginalvorhof auf Höhe der Harnröhrenöffnung. Bei der künstlichen Befruchtung können Beobachtungen im Vaginalvorhof, in der Vagina und am Gebärmutterhals mittels eines Vaginalspekulums ebenfalls umfangreiche Hilfe bei der Bestimmung des Befruchtungszeitpunkts leisten. Der Schambereich ist geschwollen und die Schleimhaut des Scheidenvorhofs und der Vagina ist gerötet und zunehmend feucht.

Am unteren Ende des Scheidengewölbes sammelt sich etwas Brunstschleim und fließt aus der Gebärmutterhalsöffnung. Eine Veränderung der Konsistenz und zunehmende Trübung des Brunstschleims lässt sich meist schon bei einer inneren Untersuchung der Vaginalhöhle und des Gebärmutterhalses gut erkennen. Die optimale Bestimmung des Besamungszeitpunkts hängt daher von einer genauen und sorgfältigen thermischen Untersuchung ab.

Sie dauert 12 bis 36 (48) Stunden – im Durchschnitt etwa 24 bis 30 Stunden – und die Follikelsprünge erfolgen am Ende der Toleranz. Bei den meisten Ziegen liegt dieser optimale Zeitraum für die künstliche Befruchtung zwischen 12 und 24 Stunden nach Einsetzen des Einwilligungsreflexes (Abbildung 2). Nach der Insemination, die intrazervikal erfolgt, benötigen die Spermien nur wenige Stunden, um den Eileiter, den Ort der Befruchtung, zu erreichen.

Auf dem Weg zum Eileiter durchläuft das Spermium einen 3- bis 6-stündigen Reifungsprozess (Kapazitation), der zunächst die Verbindung mit der Eizelle und die eigentliche Befruchtung ermöglicht. Daher ist es notwendig, dass die AI einige Stunden vor dem Eisprung durchgeführt wird, damit die reifen (kapazitierten) Spermien im Eileiter bereits auf die ovulierten Eizellen „warten“.

Die Technik der Besamung

Der Samen wird freigesetzt und die Ziege sollte nach Möglichkeit noch 1 – 2 Minuten in der oberen Beckenposition bleiben, damit der Samen nicht zurückfließt (GÖTZE 1949, ScHAETZ 1963).

Zusammenfassung – Aus- blick

Die Entwicklung der Ziegenmilch und der -produkte am europäischen Markt

Ziegenbestände in Europa

HOFER

Ziegenbestände in Österreich

Ziegenmilch 2007

Schaf- und Ziegenfleisch- produktion

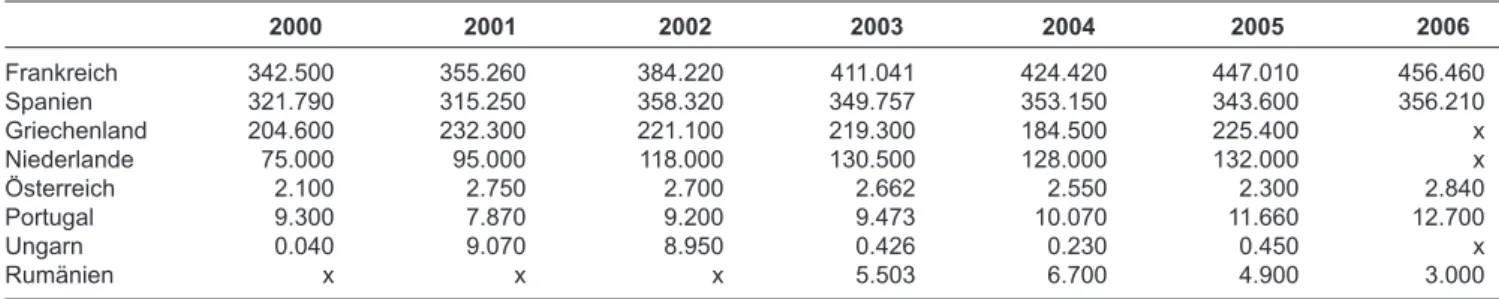

Ziegenmilch macht 0,44 % der gesamten in der EU produzierten Milchmenge aus. Konferenz für Ziegenhaltung, LFZ Raumberg-Gumpenstein 2007 Tabelle 9: Selbstversorgungsgrad der Europäischen Union bei Schaf- und Ziegenfleisch (d. h.

Rechtliche Rahmenbedingungen in der Ziegenhaltung

HAGER

Bio Austria

Planungsdaten und rechtli- che Rahmenbedingungen

Notizen

Fachtagung

November 2007 Grimmingsaal