Insbesondere die auf Feuchtwiesen brütenden Watvögel (Vibe Vanellus vanellus, Bekassine Gallinago gallinago, Alpenstrandläufer Calidris alpina, Kampfläufer Philomachus pugnax, Uferschnepfe Limosa limosa, Brachvogel Numenius arquata und Rotkehlchen Tringa totanus) gehören zu den am stärksten gefährdeten Vogelgruppen in Deutschland (HÖTKER ET AL. 2007). Um diese artenreichen Grünlandbestände zu schützen, versucht der Naturschutz durch Pflegemaßnahmen, meist Mahd und/oder Beweidung, zu deren Erhaltung beizutragen (KRATOCHWIL ET AL. 2003).

Material

Das Untersuchungsgebiet

Die Orchideenwiese ist durchsetzt mit Gruppen, die in der übrigen Grünanlage des Ostinnengrodens fehlen oder verlanden. Die bisher überwiegend als Zone I (Ruhezone) ausgewiesene 26,50 ha große Ostinnengrodenweide wird zur Zone III (Erholungszone) herabgestuft (HECKER, HECKROTH; mündliche Mitteilung) (Karte 4).

Floristische Einordnung des Untersuchungsgebietes

Das Lolio - Cynosuretum (Kressegras - Grasland) ist der dominierende Bestand sowohl im westlichen als auch im östlichen Innenhain. Das Wiesenschaumkraut - Grasland, Lynchis flos-cuculi - Typ G.1.3 der TMAP - Typologie (PETERSEN 2006), kommt sowohl in Teilgebieten der westlichen Binnengrods als auch in Gebieten der östlichen Binnengrods vor (Karten 8 & 9). ).

Zuständigkeit, nutzungsvertragliche Regelungen und Einschränkungen

Darüber hinaus sind die Flächen der beiden Weideflächen des westlichen und östlichen Binnengrodens mit der Zoneneinteilung I und II des Nationalparks ausgewiesene Flora-Fauna-Lebensräume gemäß der FFH-Richtlinie der EU (Karte 5 & 6). Seit 2001 besteht ein Nutzungsvertrag zwischen dem Domänenamt Nord (siehe Verwaltung) und dem Nutzer Landwirt W., der als Vertreter der Rindernutzergemeinschaft fungiert.

Methoden

- Erfassung potentieller Habitatstrukturen ausgewählter Wiesenlimikolen

- Das Beweidungsmanagement auf Wangerooge

- Charakteristik der Holstein Friesian als Weidetiere

- Analyse der Weideflächen, Vegetationsstruktur und Weideleistung

Die Ergebnisse werden mit den ESRI-Softwarepaketen ArcGis 9.0 und ArcView 9.2 ausgewertet und kartographisch dargestellt. Die Besatzdichte beeinflusst unter anderem die Menge der gefressenen Biomasse und die Leistung der Tiere.

Situation der Feuchtwiesenbrüter auf Wangerooge

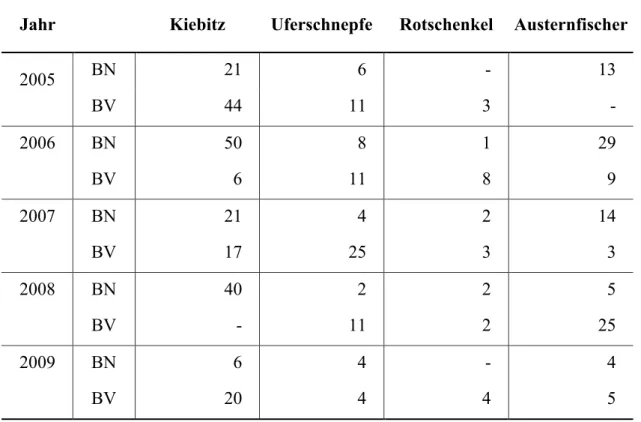

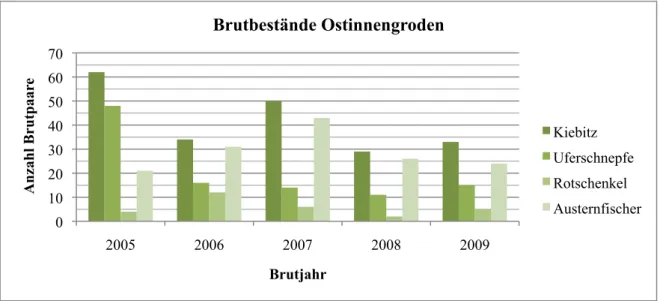

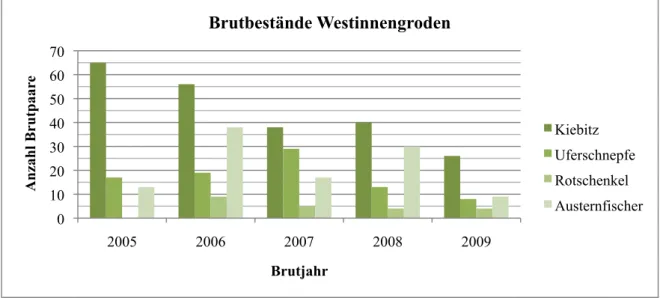

Brutbestände ausgewählter Wiesenlimikolen des West und Ostinnengrodens

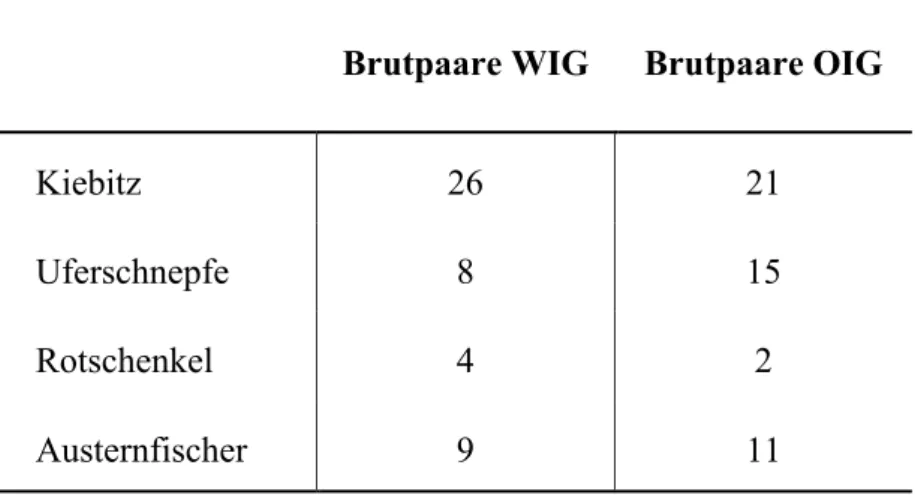

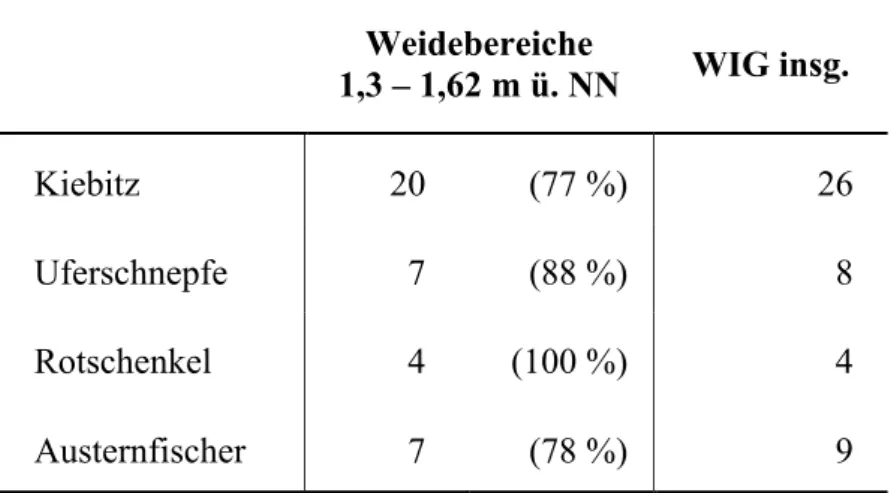

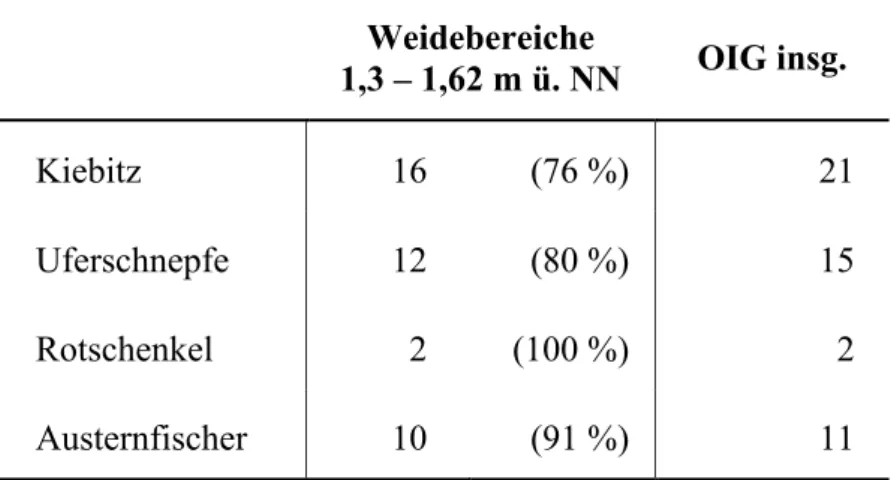

Die Brutvogelkarte von Ostinnengroden ergab insgesamt 77 Brutpaare ausgewählter Wiesenwatvögel, wobei 49 Brutpaare dem Untersuchungsgebiet zugeordnet wurden. Insbesondere der Kiebitz (Vanellus vanellus) nutzt als Brutstätte die Magerrasen (Untersuchungsgebiet) beider Innengroden und ist hier stärker vertreten (Tabelle 9).

Habitatpräferenzen und Neststandorte der Wiesenlimikolen

Im Untersuchungsjahr 2009 nutzte das Birkhuhn bevorzugt den Ostinnengroden, wobei alle Nester im Untersuchungsgebiet, also innerhalb der Viehweide des Ostinnengrodens, lagen. Der Austernfischer (Haematopus ostralegus) scheint in der Wahl seiner Bruthabitate sehr variabel zu sein und zeigt auf den Wiesen des inneren Grodens keine klaren Lebensraumpräferenzen.

Flächenhafte Übertragung der Habitatansprüche auf die Innengroden

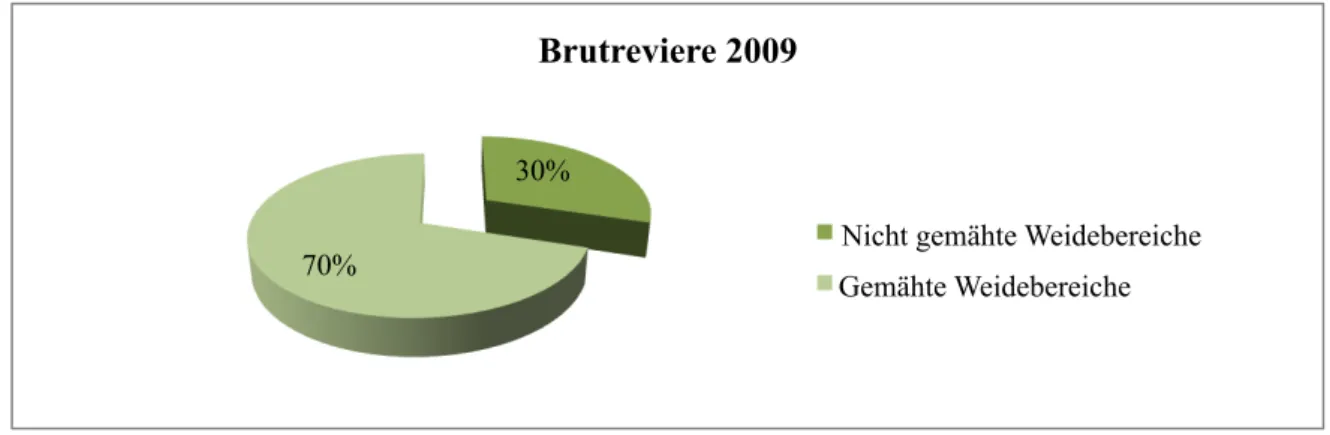

Anzahl der Nester einzelner Wiesenlerchen und deren Verteilung innerhalb des Untersuchungsgebiets des Westinnengrodens in der Brutsaison 2009. Ein Vergleich der einzelnen Brutgebietskarten des Westinnengrodens aus den vergangenen fünf Jahren (2005 bis 2007) bestätigt die Annahme des obiger Trend in Bezug auf die Brutgebietsauswahl von Lerchen, Uferschnepfe und Rotschwanzschnepfe (Karte 12).

Das Beweidungsmanagement

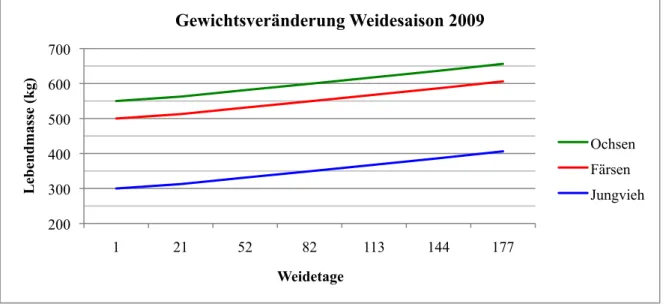

Das Untersuchungsjahr 2009

In Westinnengroden beträgt der Besatz zu Beginn der Beweidung 0,53 SK ha-1 und steigt bis Mitte Juli auf 0,60 SK ha-1. Mit Zugang zur Orchideenwiese sinkt die Vieheinheit vorübergehend auf 0,57 GVE ha-1 und erhöht sich am Ende der Saison auf 0,64 GVE ha-1. Der Zugang zur Wiese ab Mitte Juli führt zu einer Ausbreitung der Großvieheinheiten auf eine größere Fläche und damit zu einem Rückgang der Besatzdichte von 0,87 auf 0,60 GVE ha-1 (Abb. 8, Anhang III a – c).

Die Besatzdichte während der Beweidung schwankte im Jahr 2009 von 0,53 GVE ha-1 bis maximal 0,87 GVE ha-1, wie die Abbildung zeigt. Die Werte über die gesamte Beweidungszeit von 177 Tagen liegen unterhalb der üblichen Besatzgrenzen einer maximal 1 - 2 GVE ha-1 zum Koppelschutz von Wiesenvögeln (BEINTEMA ET AL.1987,MASCH 1994,MÜLLER ET AL.2006).

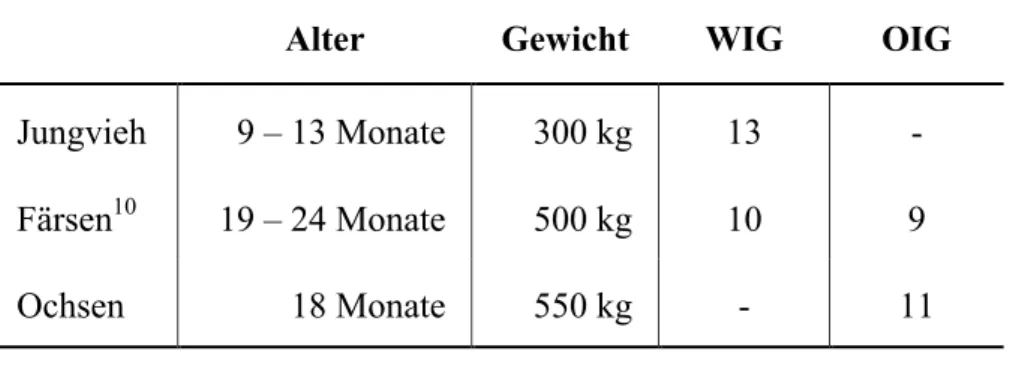

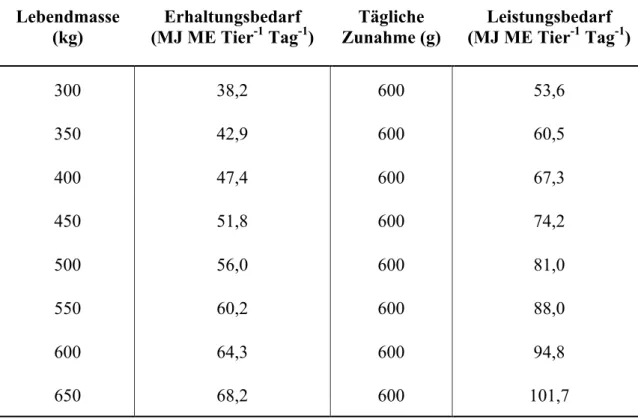

Einzeltierleistung

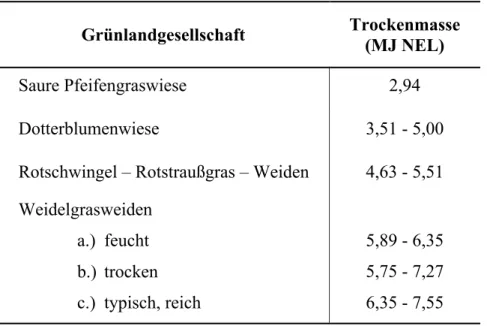

Dadurch stand ihnen eine Futterqualität zur Verfügung, die neben dem Erhaltungsbedarf eine Leistung von 600 g pro Tier und Tag ermöglichte. Erhaltungs- und Leistungsbedarf in MJ ME pro Tier und Tag von Holstein Fries mit steigendem Lebendgewicht im Untersuchungsjahr 2009. Hier ist der Energiebedarf für eine Leistungssteigerung von 600 g höher als beispielsweise bei Tieren mit 300 kg.

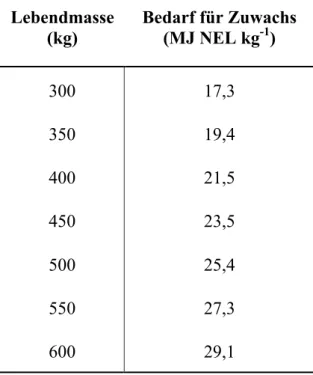

Erhaltungs- und Leistungsbedarf in MJ NEL pro Tier und Tag von Holstein-Friesen bei zunehmendem Lebendgewicht und unter Berücksichtigung eines Weidezuschlags nach WEIßBACH (1993). Für Jungvieh, Färsen und Ochsen der Rasse Holstein Friesian ist eine durchschnittliche tägliche Gewichtszunahme von 600 g eine gute Leistung für eine Extensivbeweidung mit entsprechendem Arteninventar (JEROCH ET AL.1999).

Die Innengroden als Weideflächen – Status quo

Bodenanalytik

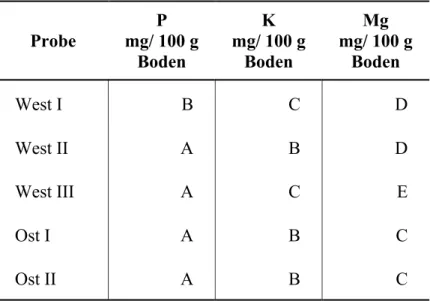

Die Proben Ost I und II liegen im mäßig sauren Bereich und liegen damit leicht über dem Optimum. Die Werte liegen zwischen A und B (1 – 4 mg in 100 g Erde) und liegen damit unterhalb der von der LUFA Oldenburg angestrebten Gehaltsklasse C. Ein Vergleich der Proben aus den beiden Orchideenwiesen (West II, Ost I) zeigt eine Affinität zum pH-Wert und zur Nährstoffanalyse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nährstoffversorgungswerte und pH-Werte aus landwirtschaftlicher Sicht eher im niedrigen bis mittleren Bereich liegen, also darunter. Für den Einsatz im Naturmanagement und unter Berücksichtigung des langjährigen Düngeverbots zeigt diese Analyse, dass sich die Flächen hinsichtlich Nährstoffversorgung und pH-Wert insgesamt in einem ausreichenden Zustand befinden.

Vegetationsentwicklung und Weideleistung bei extensiver Beweidung mit Holstein

Aufgrund der geringen Viehbestände und der Tatsache, dass auf beiden Weiden mehr Futter zur Verfügung stand, als zur Ernährung der Tiere nötig war, hatte das Vieh die Wahl. Dieser Rückgang ist auf die zunehmende Verknappung der Kurzzeitweideflächen während der Weidesaison zurückzuführen, die offenbar dazu führte, dass das Vieh auf Gebiete mit höherer Grashöhe umziehen musste. Generell blieb der Ertrag beider Weideflächen aufgrund der Unterweidung ungenutzt und die Weidequalität verschlechterte sich teilweise.

Auf beiden Weideflächen nutzen die Rinder immer wieder die gleichen Weichen, die bestimmte Weideflächen (Fress- und Rastplätze) mit den Tränken und wasserführenden Bombentrichtern verbinden. Die Grundwassertrichter vergrößerten durch den sinkenden Wasserspiegel ihre Randfläche, die intensiv vom Vieh genutzt wurde.

Wiesenlimikolen und Brutreviere der Innengrodenweiden

Auswirkungen einer Beweidung auf Wiesenlimikolen

Für Wiesen-Watvögel wie die Zwerg-Segge (Vanellus vanellus) ist die landwirtschaftliche Nutzung Voraussetzung, die lückenhaftes, offenes und kurzstämmiges Gras hervorbringt (KRATZ ET AL.2001). Studien von DÜTTMANN ET AL. (2007) zeigen, dass die meisten Verluste auf Raubtiere zurückzuführen sind und nur wenige auf das Trampeln von Rindern zurückzuführen sind. Insbesondere, dass laut BEINTEM ET AL. 1987) zeigen kritisch beobachtete Jungrinder aufgrund der Herdenführung ein ruhiges Weideverhalten.

Während Uferschnepfen und Rotschenkel Mosaikstrukturen bevorzugen (BÜTTGER ET AL.2006, THYEN ET AL.), ist der Austernfischer in der Wahl seiner Brut- und Aufzuchthabitate variabler. Die hier aufgeführten Watvogelarten sind Lerche, Uferschnepfe Rotschenkel und Austernfischer benötigen Land, das zum Stechen geeignet ist (DÜTTMAN ET AL. 1997).

Einfluss des Herdenmanagements und des Weideverhaltens von Holstein Friesian40

Laut MÜLLER et al. (2006) sollen ausgeprägte lineare Bewegungsmuster bei Rindern positive Auswirkungen auf den Bruterfolg von Watvögeln haben und die Anzahl der Tiere pro Hektar bis zur maximalen Ausnutzung der Bestandsgrenze von 2 GVŽ steigern. ha-1 In einigen Gebieten ist die Aufnahme kurzblütiger Tiere zur Schaffung von Grünland-Bruthabitaten erlaubt. Laut JUNKER ET SOD. (2006) waren diese Weiden bereits mit einer Ochsenherde strukturiert, als die Vögel aufgrund des frühen Aufstiegs ihren Nistplatz wählten. Vermutlich ist dies das Ergebnis erheblicher und anhaltender Störungen durch Weidetiere während der Brut- und Brutzeit und impliziert oder führt zur Aufgabe des Nests.

Durch die Nichtbelegung aller Weideflächen aufgrund der Selektion und Bevorzugung bestimmter Pflanzen und Teilflächen entstehen viele Narbenflächen mit generativen Entwicklungsstadien. Selbst bei einer maximalen Besatzdichte von 2 GVE pro Hektar wird die Narbenpflege durch Verbisstiere wahrscheinlich nicht das für beide domestizierten Geschlechter optimale Maß erreichen.

Selektion von Futterpflanzen

Unter Berücksichtigung der Erhaltungsmahd im Juli und der damit einhergehenden Verjüngung des Weidenschnittes durch den Schnitt (auf 9 cm) wird die Futterqualität erhöht, bzw. diese Grasfläche hat eine höhere Futterqualität als die übrige Fläche und impliziert eine Bevorzugung Verwendung davon. Weidefläche. Im Studienjahr 2009 zeigten die Holsteiner Friesen eine gute Einzeltierleistung mit einer durchschnittlichen Tageszunahme von 600 g (JEROCH ET AL.1999). Langfristig gesehen führt eine Verschlechterung der Futterqualität zu einer Leistungsminderung der Tiere und ohne Anpassung der Weideleistung und Futteraufnahme wird die Leistung der Herde im Untersuchungsjahr 2009 nicht gehalten langfristig.

Dies lässt sich zunächst für beide Binnenfrösche bestätigen, allerdings werden auch Pflanzen der Familien Juncaceae und Cyperaceae gebissen, die laut KLAPP (1965) einen geringeren Nährwert haben (Anhang VII). Im Untersuchungsjahr wurden Juncaceae- und Cyperaceae-Arten häufiger gebissen, wenn sie in der Nähe von Verwehungen und Gewässern (Bombenkrater, Horste und Gräben) wuchsen oder sich in bevorzugten Weidegebieten befanden, von denen man annahm, dass sie eine relativ gute Futterqualität aufweisen.

Auswirkungen einer Beweidung auf die Orchideenbestände

Managementoptionen

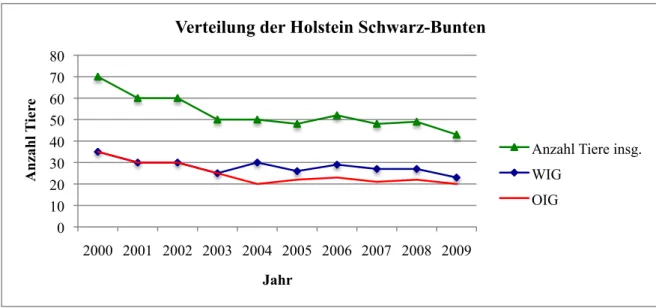

Die Auswertung der Zuchtdaten der letzten zehn Jahre im Vergleich zur Anzahl der aufgezogenen Tiere auf Basis der Erhebung der botanischen Vielfalt durch den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer macht deutlich, dass beide Binnengärten eine größere Tierzahl vertragen als die vorherrschende Zahl im Studienjahr 2009. Da die Herde aus einem Betrieb stammen muss (Herdenmanagement), empfiehlt sich eine strikte Trennung der beiden Herden. Daher ist ein Vergleich mit der Kapazität des Landungsschiffes beim Transport der Weidetiere erforderlich.

Die Mahd sollte nach der Brutzeit erfolgen, die auch mit der Aussaat vieler Orchidaceae zusammenfällt. Soll eine größere Fläche gemäht werden, sollten Räumungsstreifen von mindestens 5 % der Fläche bis ca.

Empfehlungen für den West und Ostinnengroden

Diese Bodenanalyse muss im Abstand von 3 – 5 Jahren durchgeführt werden, um eine starke Bodenversauerung (pH-Wert unter 4,3) frühzeitig erkennen zu können. Um eine Überweidung zu vermeiden und einen Energiebedarf zu gewährleisten, der über dem Erhaltungsbedarf des Viehs liegt, sollte ein möglicher vorzeitiger Abbruch im September in Betracht gezogen werden. Um den Energiebedarf des Holsteiner Friesen zu decken und eine Überweidung zu verhindern, muss jedoch, wie auch in Westinnengroden, mit einem möglichen Frühabwurf gerechnet werden.

Der Auftrieb schwerer und kräftiger Tiere, wie beispielsweise der praktische Auftrieb von Ochsen, ist daher für Ostinnengroden günstig. Voraussetzung für den Erfolg des Konzepts ist eine intensive Pflege, die neben ornithologischen und botanischen Aspekten auch den landwirtschaftlichen Aspekt berücksichtigt.

Literaturverzeichnis

BÜTTGER,H.;S.THYEN &K.-M.EXO (2006): Nistplatzauswahl, Prädation und Bruterfolg der Rotnasenseeschwalbe (Tringa totanus) auf der Insel Wangerooge. 2005): National bedeutender Grünlandvogelnistplatz Wangerooge durch Golfplatz bedroht. MELTER (2007): Entwicklung der Brutpopulationen der Wiesenwatvögel in Deutschland – Ergebnisse eines neuen Ansatzes zur Überwachung mittelfrequenter Brutvogelarten. In Michael Otto Stiftung beim NABU (2004): Schutz der Feuchtgebiete für Grünlandvögel in Deutschland, Tagungsbericht des NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.).

JUNKER,S.;R.EHRNSBERGER &H.DÜTTMANN (2006): Bruterfolg und Kükensterblichkeit bei der Bachstelze (Vanellus vanellus) auf unterschiedlich bewirtschafteten Grünflächen in Stollhammer Wisch (Kreis Wesermarsch, Niedersachsen). MELTER,J.&B.HÖNISCH (2009): Gezielte Maßnahmen zum Schutz von Wiesenvogelarten in einer Agrarlandschaft (Neuenkirchen, Niedersachsen). 2009): Untersuchungen an extensiv bewirtschafteten Saat- und Dauergrünlandflächen, die von Ochsen und Färsen beweidet werden – Schwerpunkt: selektive Futteraufnahme.

Mündliche Mitteilungen

Kartengrundlagen

Datengrundlagen

Gehaltsklassen: A=sehr niedrig B=niedrig C=wünschenswert D=hoch E=sehr hoch F=extrem hoch Proben-Nr. Feldname Nusserde Kalk Phosphor Kalium Magnesium Weitere Untersuchungen zum pH-Wert PKMg zur Bestimmung des Magnesiumgehalts 100g bereitstellen.!!100g,von1DOg,. !. Hinweis: Die Analysespielflächen können bei beiden LUFANord-West-Methoden angefordert werden: Bodentyp ISO 11277 oder Schätzwert; pH = ISO 10390; PundK = VDLUFA Achsen: 26121 Oldenburg-Jägersburg (\e23-27.UST-Ident.Nr .DE245610284.