Susana Eugénia de Velasco Rodrigues

Verificação do cum prim ent o dos requisit os legais de

segurança dos géneros alim ent ícios disponíveis nas

superfícies com erciais em Port ugal

Verificação do cum prim ent o dos requisit os legais de

segurança dos géneros alim ent ícios disponíveis nas

superfícies com erciais em Port ugal

Susana Eugénia de Velasco Rodrigues

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Tecnologia e Segurança Alim ent ar

Orient ador

Professora Doutora Maria Paula Am aro de Castilho Duarte

Lisboa

I À m em ória dos m eus pais que m e ensinaram a vida e a liberdade de viver.

“ …Sur la vit re des surprises Sur les lèvres at t ent ives Bien au- dessus du silence J'écris t on nom …”

I I

Resum o

Neste trabalho, analisaram - se os resultados de am ostras de géneros alim entícios colhidas e analisadas no âm bito do Plano Nacional de Colheitas de Géneros Alim entícios executado pela ASAE, no ano de 2008. O principal obj ect ivo deste Plano é aferir se os géneros alim entícios colocados no m ercado são seguros, através da verificação, m ediante análise, da sua conform idade com a legislação vigente. É igualm ente obj ectivo deste plano assegurar a verdade das m enções constantes na rotulagem , por form a a conferir a veracidade da inform ação.

Para tal, foram colhidas em diversas superfícies com erciais 1260 am ostras pertencentes a diversos grupos de géneros alim entícios. Os resultados m ostraram que, a m aioria das não conform idades corresponderam a incorrecções de rotulagem , não representando um perigo para a saúde dos consum idores. Os incum prim entos detectados, passíveis de const it uir um risco im ediato corresponderam a situações em que se detectaram m icrorganism os patogénicos em alim entos prontos a ser consum idos, tais com o queij os e produtos à base de carne ( produtos de charcutaria) .

I I I

Abst ract

The m ain obj ect ive of this work was t o verify if the food placed on the Port uguese m arket is safe, by verifying, t hroughout analysis, it s conform it y according t he legislat ion in force. Verificat ion of the label m entions was also an obj ective in order to guarant ee it s trut hfulness.

For that m atter, there were collected in different food stores, 1260 sam ples from different food groups. Food sam ples were collected and analysed during 2008 in the fram ework of the official control activities perform ed by the Portuguese Authority for Food Safety. The results showed that the m aj or non- conform ities corresponded to label incorrect inform at ion, which do not represent danger to consum er’s health. The non- conform ities detected, suscept ible of const it ut ing an im m ediat e risk, were relat ed wit h pathogenic m icroorganism s in ready- t o- eat foods, like cheeses and m eat products.

I V

Agradecim ent os

A elaboração deste trabalho só foi possível com a preciosa colaboração de diversas pessoas, a quem estou m uito grata e que não posso deixar de referir, designadam ente:

À Professora Doutora Paula Duarte, orientadora desta tese, por todo o seu apoio, entusiasm o, incent ivo, em penho, disponibilidade e acim a de t udo o carinho e paciência que dem onst rou, ao longo de todos estes m eses até ao culm inar deste trabalho.

À Professora Doutora Benilde Mendes por todo o apoio e encoraj am ento m anifestado durante a realização do m estrado e deste trabalho.

Aos m eus colegas de trabalho, por todo o seu apoio e disponibilidade ao longo destes anos, em especial aos m eus colegas e am igos do GTP.

Aos órgãos dirigentes da ASAE pela facilidade com que disponibilizaram os dados, que são parte essencial do t rabalho.

A todos os m eus fam iliares e am igos, em especial à I nês Pais, à Sofia Nunes e à Ana Lopes pela paciência, aj uda e pelo apoio constante.

V

Í ndice Geral

Dedicat ória I

Resum o I I

Abstract I I I

Agradecim ent os I V

Í ndice Geral V

Í ndice de Figuras VI I I

Í ndice de Tabelas X

List a de Acrónim os XI

I nt rodução 1

1. Breve perspectiva sobre a segurança alim entar 3

1.1. Perigos m icrobiológicos 4

1.1.1. Registo de ocorrência de doenças alim entares devidas a perigos

Microbiológicos 11

1.2. Perigos Quím icos 16

1.2.1. Registo de ocorrência de doenças alim entares devidas a perigos

Quím icos 20

1.3. A segurança da cadeia alim ent ar 21

1.3.1. Livro Verde da Com issão 22

1.3.2. Livro Branco sobre a Segurança dos Alim entos 23

1.3.2.1. O Act ual Quadro Jurídico 25

1.3.2.2. Sist em as de Cont rolo 26

1.3.2.3. I nform ação dos Consum idores 26

1.3.2.4. Dim ensão I nt ernacional 27

1.3.3. Regulam ento ( CE) nº 178/ 2002 do Parlam ento Europeu do Conselho 27

1.3.3.1. A análise dos riscos alim entares 28

1.3.3.2. Autoridade Europeia para a Segurança dos Alim entos ( EFSA) 28

1.3.3.3. A Rast reabilidade 29

1.3.3.4. O Princípio da Precaução 29

1.3.3.5. O Sistem a de Rede de Alerta Rápido para Géneros Alim entícios e

Alim ent os para anim ais ( RASFF) 30

1.4. O Cont rolo Oficial 32

1.5. A Autoridade de Segurança Alim entar e Económ ica ( ASAE) 34

VI

1.6.1. I nstruções Gerais para Colheit a de am ost ras 39

2. Mat eriais e Mét odos 42

2.1. Determ inações m icrobiológicas 44

2.1.1. Pesquisa de List eria m onocyt ogenes 44

2.1.2. Pesquisa de Salm onella spp 44

2.2. Determ inações físico- quím icas 44

2.2.1. Det erm inação de nit ratos e nit rit os 44

2.2.2. Determ inação de aflatoxinas B1, B2, G1, G2 e M 44

2.2.3. Det erm inação de fum onisinas 45

2.2.4. Determ inação de zearalenona 45

2.2.5. Det erm inação de ocratoxina A 45

2.2.6. Det erm inação de m ercúrio 45

2.2.7. Det erm inação do cádm io 45

2.2.8. Det erm inação do chum bo 46

2.2.9. Determ inação dos corantes sudão I , I I , I I I e I V 46

2.2.10. Determ inação de conservantes ( ácido sórbico, ácido benzóico e sulfit os) 46 2.2.11. Determ inação de edulcorantes ( sacarina, acessulfam e, aspartam e e

ciclam at os) 46

2.2.12. Determ inação da m atéria gorda em leite e produtos à base de leite 46

2.2.13. Det erm inação de cálcio em produtos de enriquecidos 47

2.2.14. Determ inação da actividade fosfatásica 47

2.2.15. Detecção de leite de vaca, cabra e ovelha em queij os 47

2.2.16. Determ inação do resíduo seco solúvel 47

2.2.17. Determ inação do teor em água e hidroxim et ilfurfural no m el 47

2.2.18. Det erm inação do t eor de cafeína 47

2.2.19. Determ inação do teor em cinza em cereais e produtos derivados de cereais 48 2.2.20. Determ inação do teor em fósforo em cereais e produtos derivados de cereais 48 2.2.21. Determ inação da hum idade total em cereais e produtos derivados de cereais 48 2.2.22. Determ inação do glúten seco em cereais e produtos derivados de cereais 48 2.2.23. Determ inações efectuadas nos óleos e gorduras alim entares 48 2.2.24. Determ inações efectuadas em aguardentes, bebidas espirituosas, vinhos e vinagres

49

2.2.25. Parasit ação 49

2.2.26. Padronização do arroz 49

3. Resultados e Discussão 50

3.1. Colheitas de carne e produtos cárneos 51

VI I

3.3. Colheitas de Leite e de produtos à base de leit e 54

3.4. Colheitas de Frutas, produt os hort ícolas ( plantas frescas e arom áticas e cogum elos) ,

especiarias e legum inosas 56

3.5. Colheitas de Arroz, produtos derivados de cereais transform ados e bolos secos

e de past elaria 58

3.6. Colheitas de Frutos secos e frutos de casca rij a 60

3.7. Colheitas de Doces, com potas e m el 61

3.8. Colheitas de óleos e gorduras alim entares 62

3.9. Colheitas de águas m inerais e de nascente, sum os e néctares de fruta, conservas de

frut as e de legum es e refrigerant es 64

3.10. Colheitas de aguardentes, bebidas espirit uosas, vinhos e vinagres 65 3.11. Colheitas de café, café descafeinado, café solúvel, bebidas energéticas e outros

refrigerantes com cafeína, cacau e produtos derivados do cacau 67

3.12. Colheitas de produtos prontos para consum o 67

4. Considerações finais 69

VI I I

Í ndice de Figura s

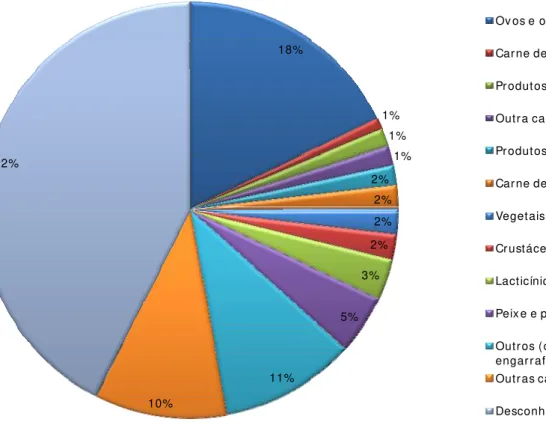

Figura 1.1 – Dist ribuição do t ot al de not ificações de surt os de origem alim ent ar na União Europeia por categorias de produtos para o ano de 2006 ( EFSA, 2007b)

12

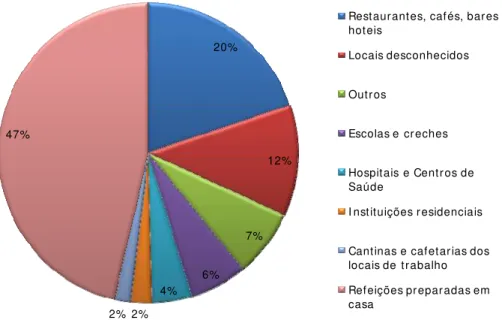

Figura 1.2 - Dist ribuição e localização ( em % ) dos surtos individualm ente relatados em 2006 na União Europeia ( EFSA, 2007b)

13

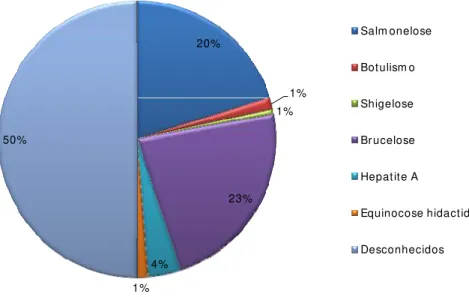

Figura 1.3 – Surtos de origem alim entar verificados em Portugal no ano 2000 ( WHO, 2003)

14

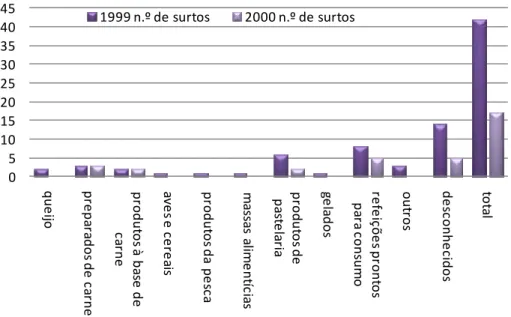

Figura 1.4 – Doenças de origem alim entar em Portugal nos anos de 1999 e 2000 por géneros alim entícios ( WHO, 2003)

15

Figura 1.5 – Surt os de origem alim ent ar investigados por local de contam inação Port ugal ( 1999- 2000) ( WHO, 2003)

15

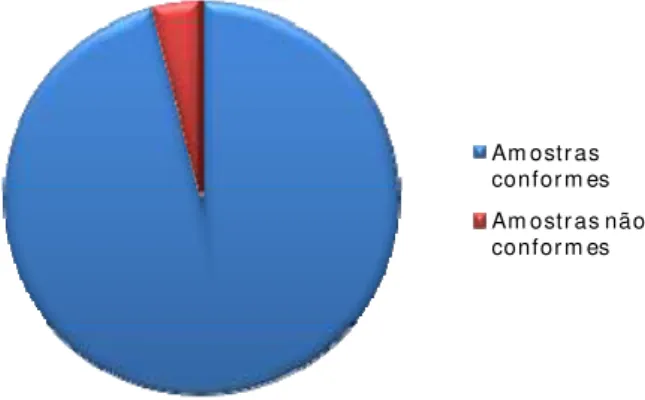

Figura 1.6 - Percentagem de am ostras conform es versus percentagem de am ostras com resultados não conform es detectadas no âm bito do PNCA de 2007

36

Figura 1.7 - Percentagem não conform idades dos diversos grupos de géneros alim entícios detectadas no âm bito do PNCA de 2007

37

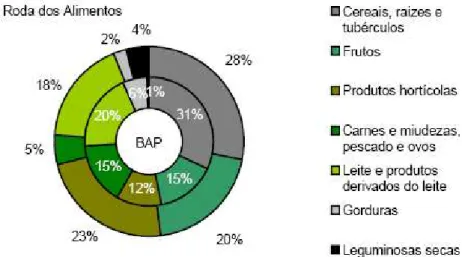

Figura 1.8 – Com paração entre as percentagens de consum o aconselhadas para os diversos grupos de alim ent os const it uint es da Roda dos Alim ent os ( circulo ext erior) e as percentagens de consum o dos m esm os grupos de alim entos verificadas em Portugal no ano de 2003 ( Circulo int erior)

38

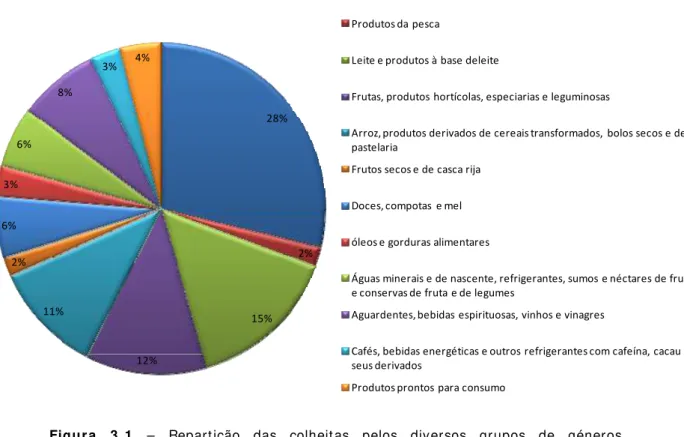

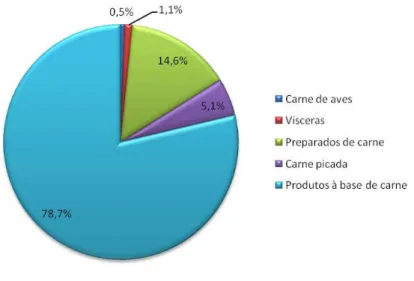

Figura 3.1 – Repartição das colheitas pelos diversos grupos de géneros alim ent ícios 50 Figura 3.2 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a

totalidade das am ostras de carne e produtos cárneos

51

Figura 3.3 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nos ensaios quím icos e m icrobiológicos efect uados às am ostras de carne e produtos cárneos

52

Figura 3.4 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a totalidade das am ostras de produtos da pesca

53

Figura 3.5 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a t ot alidade das am ost ras de leit e e produt os à base de leit e

54

Figura 3.6 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nos ensaios quím icos e m icrobiológicos efect uados às am ostras de leite e produtos à base de leite

55

Figura 3.7 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a totalidade das am ostras de frutas, produtos hortícolas ( plantas frescas e arom áticas e cogum elos) , especiarias e legum inosas

I X Figura 3.8 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nos ensaios

quím icos e m icrobiológicos efect uados às am ostras de frutas, produtos hortícolas ( plantas frescas e arom áticas e cogum elos) , especiarias e legum inosas

57

Figura 3.9 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos sub- grupos que com põe a totalidade das am ostras de arroz, produtos derivados de cereais transform ados e bolos secos e de pastelaria

58

Figura 3.10 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nos ensaios quím icos e m icrobiológicos efect uados às am ostras de arroz, produtos derivados de cereais transform ados e bolos secos e de pastelaria

59

Figura 3.11 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a totalidade das am ostras de frutos secos e frutos de casca rij a

60

Figura 3.12 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a totalidade das am ostras de doces, com potas e m el

61

Figura 3.13 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nos ensaios quím icos efectuados às am ostras de doces, com potas e m el

62

Figura 3.14 - Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a totalidade das am ostras de óleos e gorduras alim entares

63

Figura 3.15 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nos ensaios quím icos efectuados às am ostras de óleos e gorduras alim entares

63

Figura 3.16 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a totalidade das am ostras de águas m inerais e de nascente, sum os e néctares de fruta, conservas de fruta e de legum es e refrigerantes

64

Figura 3.17 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nos ensaios quím icos efectuados às am ostras águas m inerais e de nascente, sum os e néctares de fruta, conservas de fruta e de legum es e refrigerantes

65

Figura 3.18 – Percentagem de colheitas efectuadas nos diversos grupos que com põe a totalidade das am ostras de aguardentes, bebidas espirituosas, vinhos e vinagres

66

Figura 3.19 – Percentagem de cum prim ento e incum prim ento obtida nas determ inações efectuadas às am ostras de aguardentes, bebidas espirituosas, vinhos e vinagres

66

Figura 3.20 – Percentagem de colheitas efectuadas dos diversos géneros alim entícios que com põem a totalidade das am ostras de café, café descafeinado, café solúvel, bebidas com cafeína, cacau e produtos derivados do cacau

67

Figura 3.21 – Percentagem de colheitas efectuadas dos diversos grupos que com põem a totalidade das am ostras de produtos prontos para consum o

68

Figura 4.1 – Percentagem de não conform idades encont radas nos diversos grupos de géneros alim entícios durante o ano de 2008

X

Í ndice de Tabelas

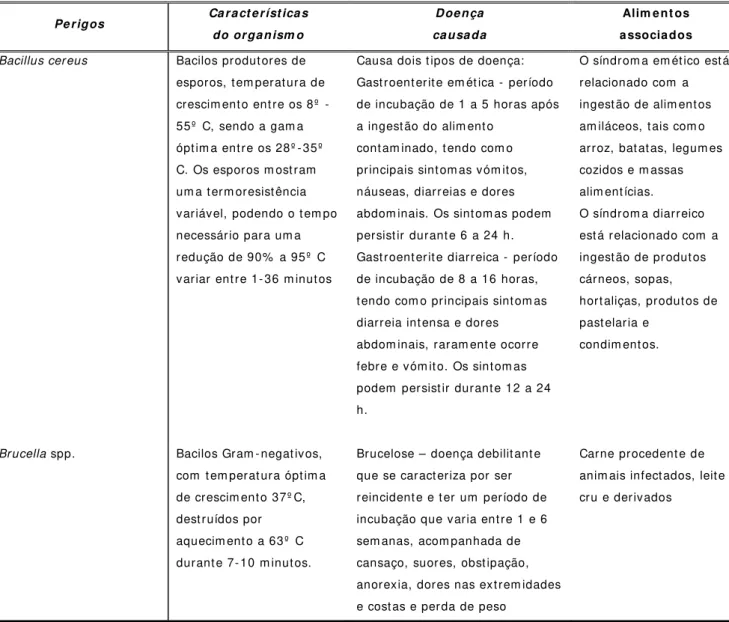

Tabela 1.1 – Principais perigos m icrobiológicos, suas características e principais consequências na saúde hum ana e alim entos associados ( Adam s e Moss, 1995, Baptist a e Antunes, 2005)

5

Tabela 1.2 – Exem plos de perigos quím icos alim entares e suas consequências na saúde hum ana ( Chung, 1983, Shibam oto e Bj eldanes, 1993, Calvo, 2005, Stockm ann- Juvala e Savolainen, 2008 e Lurie et al., 2009)

17

Tabela 1.3 – Sim bologia e significado referente às not ificações em it idas pelo sist em a RASFF

XI

List a de Acrónim os

ADI – Adm issible Daily I ntake ( dose diária adm issível) ASAE – Autoridade de Segurança Alim entar e Económ ica BAP – Balança Alim entar Portuguesa

BSE – Bovine spongiform encephalopathy ( Encefalopat ia Espongiform e Bovina)

EFSA – European Food Safety Autorithy ( Autoridade Europeia para a Segurança dos Alim entos) FAO – Food and Agriculture Organization

GTP – Gabinete Técnico- Pericial

HACCP –Hazard Analisys of Crit ical Cont rol Point s HMF - Hidroxim etilfurfural

HPLC – High Perform ance Liquid Crom atography I NE – I nstituto Nacional de Est at ística, I .P. OMC – Organização Mundial do Com ércio PCB - Bifenilos policlorados

PNCA – Plano Nacional de Colheita de Am ostras

RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed ( Sistem a de Rede de Alerta Rápido para géneros alim ent ícios e alim ent os para anim ais)

UE – União Europeia

UHT – Ultra High Tem perature

1

I

N TRODUÇÃOO Regulam ento ( CE) n.º 882/ 2004 de 29 de Abril, nos seus considerandos 6, 12 e 13, estipula que os diversos Estados- Mem bros da União Europeia deverão garantir a aplicação da legislação em m atéria de alim ent os para anim ais e de géneros alim entícios, as norm as relativas à saúde e ao bem - estar dos anim ais, bem com o verificar a observância dos requisitos relevantes das m esm as pelos operadores em todas as fases da produção, transform ação e distribuição. Para esse efeito, deverão ser organizados cont rolos oficiais.

Os cont rolos oficiais deverão ser efect uados utilizando t écnicas adequadas desenvolvidas para o efeito, incluindo controlos de rotina e cont rolos m ais int ensivos, t ais com o inspecções, verificações, auditorias, am ostragem e análise de am ostras. A frequência deste tipo de controlos deverá ser regular e proporcional ao risco, tendo em conta os resultados dos controlos efectuados pelos operadores de em presas do sector dos alim entos para anim ais e do sector alim entar no âm bito de program as de controlo baseados no sistem a Análise de Perigos e Pont os Crít icos de Cont rolo ( HACCP) ou de program as de garantia da qualidade, sem pre que esses program as se destinem a cum prir os requisitos da legislação em m atéria de alim entos para anim ais e de géneros alim entícios e das norm as relativas à saúde e ao bem - estar dos anim ais. Devem ser efectuados controlos ad hoc em caso de suspeita de incum prim ento, ou em qualquer m om ento, m esm o que não exista tal suspeita.

De acordo com o acim a referido e dada a im portância de ser efect uado um controlo oficial por am ostragem o Núcleo de Estudos e Planeam ento da Área Alim entar do Gabinete Técnico e Pericial ( GTP) da Autoridade de Segurança Alim entar e Económ ica ( ASAE) , define, planeia e coordena o Plano Nacional de Colheita de Am ostras ( PNCA) , sendo a sua execução da responsabilidade do Núcleo de I ntervenção Técnica do m esm o Gabinet e. O PNCA foi concebido tendo em conta os princípios gerais relat ivos à organização dos controlos oficiais levados a cabo pelos Estados- Mem bros, conform e o disposto no Regulam ento 882/ 2004 de 29 de Abril, com a finalidade de assegurar a aplicação efectiva do n.º 2 do Artigo 17º do Regulam ento ( CE) n.º 178/ 2002 de 28 de Janeiro.

2 conservas de fruta e legum es e refrigerantes; 10) aguardentes e outras bebidas espirituosas, vinhos e vinagres; 11) café, bebidas com cafeína, cacau e produtos derivados do cacau e 12) alim entos prontos para consum o. No total foram efectuadas 1260 colheitas em superfícies com erciais de Portugal continental no ano de 2008 no decurso da aplicação do PNCA.

A fim de contribuir para a protecção da saúde pública e evit ar int erpret ações divergent es, foi verificado o cum prim ento de critérios de segurança harm onizados em m atéria de aceitabilidade dos alim entos, nom eadam ente no que se refere à presença de certos m icrorganism os patogénicos - Regulam ento ( CE) n.º 2073/ 2005, de 15 de Novem bro e suas alterações, e perigos quím icos - Regulam ento ( CE) n.º 1881/ 2006, de 19 de Dezem bro.

A escolha dos grupos de géneros alim entícios analisados em 2008 baseou- se em três critérios diferentes:

1. Os perigos identificados, associados aos géneros alim entícios colocados no m ercado durante o seu período de vida útil, que possam influenciar a sua segurança;

2. Análise do Relat ório Final do PNCA do ano anterior ( decorrente do estudo dos resultados obtidos após ensaio laboratorial) ;

3. Capitação edível diária dos géneros alim entícios em Portugal.

A presente tese encontra- se estruturada em quatro capítulos. Assim , no prim eiro capítulo efectuou- se um enquadram ento teórico do t rabalho focando diversos aspectos relacionados com a segurança alim entar, nom eadam ente no que concerne aos principais perigos que podem surgir através dos alim entos e suas consequências para a saúde dos consum idores, bem com o às diversas ferram entas legais que foram sendo desenvolvidas pela União Europeia para garantir a segurança dos géneros alim entícios.

No segundo capítulo, efectuou- se um a descrição porm enorizada do plano de am ostragem , bem com o dos procedim entos laboratoriais seguidos na realização das diversas análises físico-quím icas e m icrobiológicas.

No capítulo núm ero três apresentam - se os resultados das análises efectuadas aos diversos grupos de géneros alim entícios, sendo discutidas quais as principais consequências para a saúde hum ana que podem resultar das diversas não conform idades encontradas.

3

1 . B

REVE PERSPECTI VA SOBRE A SEGURAN ÇA ALI M EN TARO term o segurança alim entar não tem qualquer definição universalm ente aceite. De facto, é m uit as vezes indevidam ent e ut ilizado, relacionando- o com defeit os nos produtos alim ent ares que têm m ais a ver com a qualidade dos géneros alim entícios do que com a segurança dos m esm os. Por exem plo, a deterioração m icrobiana dos alim entos pode torná- los repulsivos ou m esm o não com estíveis. No entanto, se nem os m icrorganism os em causa, nem os subprodutos do seu crescim ento e m et abolism o t iverem qualquer efeito adverso sobre a saúde, estam os perante um problem a que não é estritam ente de segurança alim entar, m as sim de aceitabilidade.

A segurança alim entar pode ser definida com o a prática capaz de assegurar que os géneros alim entícios são seguros, ou sej a que, por um lado, não causam nenhum dano à saúde de todos os consum idores, incluindo os m ais sensíveis, nem a curt o nem a longo prazo, e, por outro lado, que não se encontram im próprios para o consum o hum ano por m otivos de contam inação interna ou externa, deterioração, putrefacção ou decom posição ( Reg. ( CE) n.º 178/ 2002) . Esta sim ples definição cobre um a am pla gam a de etapas, desde a higiene dom éstica e pessoal de base, até procedim entos de alta com plexidade técnica com o são os destinados a rem over os perigos de géneros alim entícios sofisticadam ente processados, bem com o dos seus ingredientes.

Essencialm ent e, o desem penho da segurança alim ent ar pode ser sim plificado a t rês operações básicas:

• Protecção no fornecim ento de géneros alim entícios com possíveis perigos; • Prevenção do desenvolvim ento e propagação dos perigos;

• Rem oção eficaz dos possíveis perigos.

A m aioria dos procedim entos de segurança alim entar enquadram - se num a ou m ais destas categorias. Por exem plo, as boas práticas de higiene alim entar estão direccionadas para a prevenção dos perigos dos géneros alim entícios. Por sua vez, o controlo de tem peratura efectiva foi concebido para im pedir o desenvolvim ento e a propagação dos perigos, assim com o a pasteurização é um a m edida desenvolvida para rem over os perigos. Um perigo para a segurança alim entar pode ser definido com o qualquer factor presente no alim ento que tem o potencial de causar dano ao consum idor, sej a por causar doença ou lesão. O risco é um a função da probabilidade de um efeito adverso e da m agnitude deste efeito, resultante de um perigo num alim ento ( Reg. ( CE) n.º 178/ 2002) . Para serem eficazes, as práticas de segurança alim entar devem ser desenvolvidas tendo em consideração a natureza desses riscos e os procedim entos de segurança alim entar devem ser baseados em estudos científicos.

4 pesticidas, contam inantes tóxicos inorgânicos, antibióticos, prom otores do crescim ento, aditivos alim ent ares t óxicos, lubrificant es, t int as ou desinfect ant es) ou, ainda, de origem física ( pedras, pedaços de vidro ou de m etal) . Um profundo conhecim ento dos perigos biológicos e quím icos é o prim eiro passo essencial para o seu controlo. Para os perigos físicos estas considerações são de m enor im portância, um a vez que tendem a ter m enor im pacto na saúde pública, devido essencialm ente, a não causarem surtos. Nest e contexto, são os perigos os factores que a prática da segurança alim entar visa reter e elim inar dos géneros alim ent ícios ( Lawley et al., 2008) .

De um m odo geral os perigos biológicos apresentam um a elevada capacidade para causarem doenças enquanto que os perigos quím icos geralm ente não têm um a acção tão directa ou im ediata. Desta form a, podem os dizer, que enquanto a presença de perigos biológicos nos alim entos desencadeia processos de toxicidade aguda, que m uitas vezes resultam da ingestão de um a única dose do produto contam inado, a presença de perigos quím icos está m ais associada com o desenvolvim ento de efeitos de toxicidade crónica. Por outro lado, enquanto o ponto- chave da avaliação da contam inação m icrobiológica reside no grau de contam inação do produto final, um a vez que esta contam inação, depende e varia com o processam ento térm ico ( confecção e conservação) ou quím ico ( desinfecção) dos alim entos, o ponto- chave da avaliação da contam inação quím ica reside na sua prevenção e im plica a int egridade de t oda a cadeia alim entar, desde a fonte prim ária até ao produto final, um a vez que, de um a form a geral, o grau de contam inação quím ica não varia com o processam ento dos alim entos ( FAO/ WHO, 2006) .

1 .1 PERI GOS M I CROBI OLÓGI COS

Em term os de segurança alim ent ar, para os consum idores, os perigos biológicos são os que com um m ente representam m aior am eaça im ediata, devido à sua elevada capacidade para causarem doenças. A possibilidade de intoxicação alim ent ar de origem bacteriana poder causar grandes surt os de doença aguda, num curto período de t em po, representando, por isso, um a am eaça com que a m aioria das em presas de géneros alim entícios se deparam . Existem , no ent ant o, alguns géneros alim ent ícios que não são tão vulneráveis a riscos biológicos em nenhum m om ento do seu processo de fabrico, arm azenagem e/ ou distribuição. Na tabela 1.1 encontram - se resum idos os principais perigos m icrobiológicos, os alim entos a que se encontram associados, bem com o os principais efeitos adversos que apresentam para a saúde hum ana.

5 define a aceitabilidade de um produto ou de um lote de géneros alim entícios colocados no m ercado e estabelece critérios de higiene dos processos. O considerando ( 2) do citado Regulam ento ( CE) n.º 2073/ 2005, refere que os géneros alim entícios não devem conter m icrorganism os nem as suas toxinas e m etabolitos em quantidades que representem um risco inaceitável para a saúde hum ana, enquanto que o considerando ( 3) refere que, conform e o estipulado no Regulam ento ( CE) n.º 178/ 2002, não devem ser colocados no m ercado géneros alim entícios que não sej am seguros e que os operadores das em presas do sector alim entar têm o dever de retirar do m ercado os alim entos que não possam ser considerados seguros. Neste âm bito, a fim de contribuir para a protecção da saúde pública e evitar interpretações divergentes, foi necessário estabelecer critérios de segurança harm onizados em m atéria de aceitabilidade dos alim entos, designadam ente no que se refere à presença de cert os m icrorganism os patogénicos.

Tabela 1 .1 – Exem plos de perigos m icrobiológicos, suas características e principais consequências na saúde hum ana e alim entos associados ( Adam s e Moss, 1995, Bapt ista e Antunes, 2005) .

Pe r igos Ca r a ct e r íst ica s do or ga n ism o

D oe n ça

ca u sa da

Alim ent os associados

Bacillus cer eus Bacilos produt ores de esporos, tem perat ura de crescim ento entre os 8º - 55º C, sendo a gam a óptim a entre os 28º - 35º C. Os esporos m ost ram um a term oresistência variável, podendo o tem po necessário para um a redução de 90% a 95º C variar entre 1- 36 m inutos

Causa dois t ipos de doença: Gastroenterite em ét ica - período de incubação de 1 a 5 horas após a ingest ão do alim ent o

contam inado, t endo com o principais sintom as vóm it os, náuseas, diarreias e dores abdom inais. Os sint om as podem persist ir durant e 6 a 24 h. Gast roent erit e diarreica - período de incubação de 8 a 16 horas, tendo com o principais sintom as diarreia int ensa e dores abdom inais, raram ent e ocorre febre e vóm ito. Os sintom as podem persist ir durant e 12 a 24 h.

O síndrom a em ético está relacionado com a ingest ão de alim ent os am iláceos, t ais com o arroz, bat at as, legum es cozidos e m assas alim ent ícias. O síndrom a diarreico está relacionado com a ingest ão de produt os cárneos, sopas, hort aliças, produt os de past elaria e

condim entos.

Brucella spp. Bacilos Gram - negat ivos, com t em perat ura óptim a de crescim ento 37º C, dest ruídos por aquecim ento a 63º C durant e 7- 10 m inutos.

Brucelose – doença debilitant e que se caract eriza por ser reincident e e t er um período de incubação que varia entre 1 e 6 sem anas, acom panhada de cansaço, suores, obstipação, anorexia, dores nas extrem idades e cost as e perda de peso

6 Tabela 1 .1 ( continuação) – Exem plos de perigos m icrobiológicos, suas características e principais consequências na saúde hum ana e alim entos associados ( Adam s e Moss, 1995, Baptista e Antunes, 2005) .

Pe r igos Ca r a ct e r íst ica s do or ga n ism o

D oe n ça

ca u sa da

Alim ent os associa dos

Cam pylobact er spp. Bacilos não produtores de esporos, capazes de crescer a 37º C m as, não se desenvolvem a t em peraturas abaixo dos 28º C. São sensíveis às t em peraturas de confecção e past eurização. Muito sensível à baixa actividade da água ( aw) e pH

Cam pilobact eriose – período de incubação de um a onze dias, seguido de m al- est ar, febre, dor abdom inal intensa, diarreia. Os sintom as persist em durant e um a sem ana, podendo com frequência surgir reincidências. Pode est ar relacionada com o aparecim ent o de estirpes react ivas e doenças neurológicas.

Carnes de aves e leite cru.

Clost ridium bot ulinum Bacilos Gram - positivos, estrit am ente anaeróbios, produt ores de esporos e neurotoxinas.

Os esporos são term oresistent es

Botulism o – a ingestão, no caso dos adult os, da t oxina ou, no caso das crianças até aos seis m eses, das células vegetat ivas, provoca sint om as que aparecem entre oito horas a oito dias que incluem vóm it os, obstipação, ret enção da urina, visão dupla, disfagia, secura da boca e dificuldade da fala e nos casos m ais graves paralisia respirat ória ou cardíaca. Os sintom as podem persist ir at é oit o m eses após o aparecim ento da doença

Alim entos enlatados ou em balados em vácuo, com o por exem plo cereais, hort ofrut ícolas, peixes ou carnes enlat ados, carnes frias, presunt o, pescado salgado e fum ado.

Clost ridium perfringens Anaeróbio Gram - negativo, capaz de crescer ent re os 12º - 50º C, tendo com o tem peratura óptim a a gam a dos 43º - 47º C. Os esporos m ost ram um a term oresistência variável, podendo o tem po

necessário para um a redução de 90% a 100º C variar entre 0,31- 38 m inutos

É um a doença aut olim it ant e não febril que se caract eriza por náusea, diarreia e m enos com um por vóm itos. Os sintom as iniciam -se 8- 24 horas após ingestão do alim ento contam inado e persist em 1- 2 dias.

7 Tabela 1 .1 ( continuação) – Exem plos de perigos m icrobiológicos, suas características e principais consequências na saúde hum ana e alim entos associados ( Adam s e Moss, 1995, Baptista e Antunes, 2005) .

Pe r igos Ca r a ct e r íst ica s do or ga n ism o

D oe n ça

ca u sa da

Alim ent os associados

Escher ichia coli Bacilo Gram - negat ivo não produt or de esporos. Existem quatro tipos de E.coli que produzem dist úrbios digest ivos, designadam ent e:

• E. coli

ent erot oxigénica ( ETEC) ; • E. coli

ent eroinvasiva ( EI EC) ; • E. coli

ent erohem orrágica ( VTEC) ;

• E. coli

ent eropatogénica ( EPEC) .

E. coli ( ETEC) os sintom as podem iniciar- se 12- 36 horas após a ingest ão da bact éria e podem variar desde um a ligeira diarreia até um quadro m ais grave com dores de est ôm ago e vóm it os. A doença pode persist ir durant e t rês dias.

E. coli ( EI EC) os sintom as podem iniciar- se 12- 72 horas após a ingest ão da bact éria os sinais são febre, dor abdom inal int ensa, m al-estar e diarreia. A doença pode persist ir durante 2- 9 dias. E. coli ( VTEC) os sintom as podem iniciar- se 3- 9 dias após a ingestão da bactéria. Caracteriza- se por cólica int ensa, dores abdom inais, diarreia inicialm ent e aquosa tornando- se sanguinolenta. A doença pode persist ir por 8 dias.

E. coli ( EPEC) os sintom as podem iniciar- se 12- 36 horas após a ingestão da bact éria e incluem m al- est ar, vóm itos e diarreia.

( ETEC) – saladas e vegetais crus. ( EI EC) – queij os. ( VTEC) – carne de bovino crua ou m al passada, queij o e leite cru.

( EPEC) – leite cru e carne m al cozinhada.

List er ia m onocyt ogenes Bact éria Gram - posit iva, capaz de desenvolver a t em peraturas que vão dos 0º aos 42º C, sendo o seu crescim ento óptim o verificado nas tem peraturas

com preendidas entre os 30º - 35º C.

Listeriose – os períodos de incubação podem variar ent re 1 a 90 dias, os sintom as que são m ais prováveis em m ulheres grávidas, crianças ou idosos, indivíduos

im unocom prom etidos podem variar desde sintom as sem elhant es ao de um a gripe, incluindo febre

persist ente, dor de cabeça e em alguns casos náuseas, vóm itos e diarreias. Pode ocorrer infecção t ransplancent aria que pode provocar aborto ou nascim ento prem at uro, at é um a m eningite ou m

eningo-encefalit e.

8 Tabela 1 .1 ( continuação) – Exem plos de perigos m icrobiológicos, suas características e principais consequências na saúde hum ana e alim entos associados ( Adam s e Moss, 1995, Baptista e Antunes, 2005) .

Pe r igos Ca r a ct e r íst ica s do or ga n ism o

D oe n ça

ca u sa da

Alim ent os associados

Salm onella spp. Bacilos Gram - negat ivos capazes de crescer entre 5º - 47º C, sendo o seu crescim ento óptim o aos 37º C.

Salm onelose – apresent a um período de incubação entre os 6- 48 horas, os principais sintom as incluem febre, náuseas, vóm it os, dor abdom inal e diarreia, podendo persist ir durante alguns dias. Algum as espécies podem causar doença sist ém ica ( sept icem ia) .

Carne, leit es, aves de criação, ovos e produtos

confeccionados com ovos crus, pescado, principalm ent e cam arão e hort ofrut ícolas.

Shigella spp Bacilo Gram - negat ivo, tem peratura óptim a de crescim ento entre os 10º -45º C.

Sigelose – período de incubação de set e horas a sete dias, os principais sintom as são dor abdom inal, náuseas, vóm it os e diarreia. A doença pode dem orar 3- 14 dias, podendo os indivíduos afectados pela doença ficar port adores durant e vários m eses.

Alim entos não cozidos ( saladas, veget ais crus) e alim ent os m anipulados por indivíduos port adores

St aphilococcus aureus Bact érias Gram - positivos, tem peratura de

crescim ento entre os 7º -48º C, t endo um a gam a óptim a de 35º - 40º C.

I ntoxicação est afilocócica. Período de incubação curto entre 2- 4 horas, os sintom as m ais frequentes são náuseas, vóm it os, dor abdom inal, prostração e nalguns casos diarreia.

Carne e derivados, ovos, enlatados, saladas, bolos com recheio, leite e seus derivados.

Vibrio parahaem oly t icus

Bact éria de origem m arinha, Gram - negat iva, tem peratura de

crescim ento 5º - 43º C m as, a t em peratura ópt im a de crescim ento ronda os 37º C.

Gastroenterite – período de

incubação entre 2 horas a 4 dias. Os sintom as m ais característ icos são diarreia profusa, dor abdom inal, náuseas, vóm it os e febre. A doença pode persist ir durant e oit o dias.

Pescado e produtos da pesca crus.

Yersinia ent erocolit ica

Bact éria Gram - negat iva, capaz de crescer –1º - 40º C, sendo a sua t em peratura de crescim ento ópt im a 29º C.

Afect a especialm ente crianças com m enos de sete anos de idade, com período de incubação ent re 1- 11 dias. Os sintom as m ais

característ icos são dor abdom inal, diarreia acom panhada de febre ligeira. Os sint om as podem persist ir entre 5- 14 dias.

9 Tabela 1 .1 ( continuação) – Exem plos de perigos m icrobiológicos, suas características e principais consequências na saúde hum ana e alim entos associados ( Adam s e Moss, 1995, Baptista e Antunes, 2005) .

Pe r igos Ca r a ct e r íst ica s do or ga n ism o

D oe n ça

ca u sa da

Alim ent os associados

Giardia lam blia Protozoário flagelado, form ador de cist os

Giardose – diarreia, dor abdom inal, náuseas

Água, saladas e frutas m al lavadas ou lavadas com águas contam inadas ou ainda m anipuladas por pessoas infectadas.

Vírus da Hepat it e A Vírus de RNA Período de incubação ent re 2- 6 sem anas. Com o sintom as t em os anorexia, febre m al- estar, náuseas e vóm itos, seguidos de sintom as de lesão hepát ica tais com o urina de cor escura e ict erícia.

Água, leit e e frutas ( m orangos e

fram boesas) hort aliças para salada ( alface) e m ariscos. À excepção dest es últim os a contam inação é efectuada pela contam inação dos port adores.

De acordo com o estabelecido no artigo 3º do Regulam ento ( CE) n.º 2073/ 2005 os operadores das em presas do sector alim entar devem assegurar que os géneros alim entícios cum prem os critérios m icrobiológicos estabelecidos no seu anexo I ( critérios de segurança dos géneros alim entícios e de higiene dos processos) . Para o efeito, em cada fase da produção, transform ação e distribuição de alim ent os, incluindo a venda a retalho, os operadores das em presas do sector alim entar devem tom ar m edidas, no quadro dos seus procedim entos baseados nos princípios do sistem a Análise de Perigos e Pontos Crít icos de Controlo ( HACCP) e da aplicação de boas práticas de higiene, para garantir:

• O fornecim ento, o m anuseam ento e a transform ação de m atérias- prim as e géneros alim entícios sob seu controlo sej am realizados de form a a respeitar os critérios de higiene dos processos;

• Os critérios de segurança dos géneros alim entícios aplicáveis durante todo o período de vida útil dos produtos possam ser cum pridos em condições razoavelm ente previsíveis de dist ribuição, arm azenagem e ut ilização.

10 dos produtos. Est e requisit o é aplicável, em especial, aos alim entos prontos para consum o susceptíveis de perm it ir o crescim ento de List eria m onocyt ogenes e que possam constituir um risco para a saúde pública devido à presença desta bactéria. Os referidos estudos podem incluir a determ inação das características físico- quím icas dos produtos alim entares, tais com o o pH, actividade da água, teor de sal, concentração de conservantes e tipo de sistem a de em balagem , bem com o a consulta da lit erat ura cient ífica disponível e dos dados de investigação relat ivos às características de crescim ento e sobrevivência dos m icrorganism os em questão. Se tal se revelar necessário com base nos estudos acim a referidos, o operador da em presa do sector alim entar deve ainda realizar estudos adicionais, que podem incluir m odelos m at em át icos predit ivos para os alim ent os em causa, ut ilizando fact ores crít icos de crescim ent o ou sobrevivência dos m icrorganism os em questão presentes no produto, testes destinados a determ inar a capacidade de o m icrorganism o em questão, devidam ente inoculado, crescer ou sobreviver no produto em diversas condições de arm azenagem razoavelm ente previsíveis, estudos de avaliação do crescim ent o ou sobrevivência dos m icrorganism os susceptíveis de estar presentes no produto durante o seu período de vida út il, em condições de distribuição, arm azenagem e utilização razoavelm ente previsíveis ( Regulam ento ( CE) n.º 2073/ 2005) .

A contam inação m icrobiológica dos alim entos prontos para consum o adquire um especial relevo devido ao facto, de na m aioria dos casos, esta classe de alim entos j á não sofrer antes do seu consum o nenhum tipo de tratam ento térm ico que perm it a reduzir a contam inação para um nível aceit ável. Nest e sent ido, t êm sido efect uadas diversas avaliações de risco quantitativas que pretendem abordar alguns factores relacionados com os riscos relativos ao aparecim ento de doenças alim entares resultantes da ingestão desta categoria de alim entos, e ainda quais os factores que contribuem para esses riscos. Tanto estas avaliações de risco com o os estudos sobre a capacidade de contam inação e crescim ento de diversos m icrorganism os patogénicos em determ inados tipos de alim entos prontos a consum ir, clarificam conceit os que os países podem ut ilizar para ident ificar e cat egorizar os géneros alim ent ícios “ pront os para consum o” que represent em um risco significat ivo de causarem um a doença de origem alim entar no consum idor ( EFSA, 2007a) .

11 1 .1 .1 Regist o de ocorrência de doenças alim ent ares devidas a perigos

m icrobiológicos

Os esquem as de m onitorização e vigilância para a m aioria dos agentes zoonóticos, das resistências antim icrobianas e dos surtos de doenças de origem alim entar considerados nos relatórios não estão harm onizados entre os Estados- Mem bros da União Europeia, pelo que os resultados apresentados pelos diversos países podem não ser directam ente com paráveis, podendo m esm o, por vezes, não o ser entre diferentes anos para um determ inado Estado-Mem bro ( EFSA, 2009) .

De acordo com este relatório da Com unidade sobre Zoonoses, publicado em Janeiro de 2009 e contendo os dados relativos ao ano de 2007, a cam pilobacteriose ( doença causada por Cam pylobact er) foi a zoonose m ais frequentem ente relat ada em hum anos na UE. O Relat ório revela que, em bora os núm eros tenham variado consideravelm ente entre Estados- Mem bro, as infecções por Cam pylobact er se m antêm no topo da list a de doenças zoonóticas na UE, tendo aum entado 14,2 % relativam ente a 2006. Em géneros alim entícios esta bactéria foi detectada essencialm ente em carne de aves de capoeira, havendo registos de contam inação de 26 % das am ostras.

As infecções por Salm onella perm aneceram a segunda zoonose hum ana m ais relatada na UE em 2007, em bora tenha decrescido pelo quarto ano consecutivo, em parte com o resultado de m edidas de controlo. Os dados sugerem que as principais fontes de Salm onella foram a carne de aves de capoeira e de porco, com 5,5 % das am ostras de carne fresca de aves de capoeira da UE contam inadas. Tam bém se detectou contam inação em ovos e ovoprodutos. Em lacticínios, vegetais e fruta a bactéria raram ente foi detectada. Em 2007 a Com issão Europeia lançou um novo program a de controlo de Salm onella em aves de capoeira, e no fim desse ano 15 Est ados- Mem bro t inham j á alcançado o lim it e legal de prevalência dest a bact éria inferior a 1% tal com o previsto para 2009 na Legislação Com unitária.

Em 2007, o núm ero de casos de infecções por List eria m onocyt ogenes em hum anos m anteve-se no m esm o nível do ano anterior. A infecção com est a bact éria foi considerada um m ot ivo de grande preocupação devido à elevada taxa de m ortalidade relatada nestes casos ( 2% ) , principalm ent e ent re grupos vulneráveis com o o dos idosos. A bact éria foi encont rada acim a dos lim ites legais principalm ente em produtos prontos para consum o, em particular peixe fum ado, seguido de produtos à base de carne e de queij os.

12 observaram - se 542 casos confirm ados de brucelose, m as a taxa de notificação está a dim inuir. Em 2007 foram relat ados 8792 casos de infecções por Yersinia em hum anos, tendo esta bactéria sido detectada em porcos e em carne de porco.

Desde 2005 que a declaração de surtos de origem alim entar se tornou obrigatória para todos os Est ados- Mem bros da União Europeia. No ent ant o, a inexist ência de harm onização dos sist em as de declaração faz com que os valores relatados possam não reflectir as diferenças nos níveis de segurança entre os diversos países, m as sim diferenças entre os sistem as de notificação ( EFSA, 2007b) .

Em 2006, 24 Estados- Mem bros com unicaram um total de 5710 surtos, que envolveram 53568 pessoas, de que resultaram 5525 hospitalizações ( 10,3% ) e 50 m ortes ( 0,1% ) . Quando se com param os resultados deste ano com 2005, observa- se um aum ento de 6,6% do núm ero de surtos notificados. Os principais alim ent os envolvidos foram os ovos e ovoprodutos ( 17,8% dos casos) e a carne ( não especificada, responsável por 10,3% dos casos) . Seguiram - se- lhes o peixe e produtos à base de peixe ( 5% ) e os lacticínios ( 3,2% ) ( figura 1.1) ( EFSA, 2007b) .

Figura 1 .1 – Distribuição do total de notificações de surtos de origem alim entar na União Europeia por categorias de produtos para o ano de 2006 ( EFSA, 2007b) .

Quase m etade dos surtos ( 46,4% ) resultou do consum o de refeições preparadas em casa. Seguiram - se- lhes as refeições consum idas em restaurantes, cafés, bares e pubs ( 19,8% ) , em locais desconhecidos ( 12,0% ) , escolas e creches ( 6,2% ) , hospitais e centros de saúde ( 4,3% ) ,

18%

1% 1%

1% 2%

2% 2% 2%

3%

5%

11% 10%

42%

Ov os e ov oprodutos

Carne de porco e deriv ados

Produtos de pastelaria

Outra carne de criação e deriv ados

Produtos prontos para consum o/ buffet

Carne de av es e deriv ados

Vegetais e sum os de v egetais

Crustáceos e biv alv es

Lacticínios

Peix e e produtos à base de peix e

Outros (chocolate, água da torneira e engarrafada, cereais, erv as e especíarias Outras carnes v erm elhas e deriv ados

13 inst it uições residenciais ( 2,3% ) , cant inas e cafetarias dos locais de trabalho ( 1,7% ) e outros locais ( 7,3% ) , onde se incluem picnics ( 0.6% ), t ake away ( 0.5% ) , vendedores am bulant es ( 0.3% ) , catering tem porário ( 0.3% ) e refeições servidas em transportes ( 0.1% ) ( figura 1.2) ( EFSA, 2007b) .

Figura 1 .2 - Distribuição e localização ( em % ) dos surtos individualm ent e relatados em 2006 na União Europeia ( EFSA, 2007b) .

Em Portugal, tal com o acontece na m aioria dos países indust rializados, os dados relat ivos às doenças de origem alim entar são escassos, o que se traduz num a subavaliação da real dim ensão desta questão e, provavelm ente, num a incorrect a percepção da im port ância relativa de cada um a das doenças. Para esta situação contribuem diversos factores. A m aioria das vítim as de um a infecção ou intoxicação alim entar não recorre a um profissional de saúde e, quando o faz, raram ente é suj eita a análises que perm itam identificar o agente responsável. Por outro lado, apenas algum as doenças de origem alim entar são de declaração obrigatória ( salm onelose, brucelose, bot ulism o, febres t ifóide e paratifóide, hepatite A aguda e shigelose) , o que faz com que os agentes de algum as dessas doenças, com o a salm onelose, acabem por ser considerados os principais responsáveis pelas doenças de origem alim entar, o que pode não traduzir a situação real. Por exem plo, a cam pilobacteriose, que foi a zoonose m ais relatada em 2006 na União Europeia, poderá estar subestim ada em Portugal devido ao facto de não ser de declaração obrigatória ( inform ações sobre as doenças de declaração obrigatória podem ser encontradas em http: / / www.portaldasaude.pt/ portal) . Tam bém exist em dados que sugerem a existência de um a elevada incidência de contam inação por List eria m onocyt ogenes em alguns alim entos m as a doença que provoca, a listeriose, por não ser de declaração obrigatória, tam bém deverá estar subestim ada ( EFSA, 2009) .

As m esm as dificuldades são sentidas relativam ente à incidência dos perigos alim entares em géneros alim entícios. A inexistência de bases de dados centralizadas com os resultados das

20%

12%

7%

6% 4% 2% 2% 47%

Restaurantes, cafés, bares e hoteis

Locais desconhecidos

Outros

Escolas e creches

Hospitais e Centros de Saúde

I nstituições residenciais

14 análises a alim entos efectuadas por laboratórios oficiais ( e, eventualm ent e, de laborat órios não oficiais) dificult a a percepção da real dim ensão deste problem a e de quais os principais agentes envolvidos. Dada a escassez dos dados disponíveis, é difícil est abelecer um a tendência da evolução da incidência de doenças de origem alim entar e da ocorrência dos principais contam inantes m icrobiológicos dos alim entos nos últim os anos em Portugal ( EFSA, 2009) .

De acordo com o oitavo Relatório da Organização Mundial de Saúde sobre o program a de vigilância para o controlo das doenças de origem alim entar, toxinfecções e intoxicações na Europa ( 1999- 2000) ( WHO, 2003) podem os constatar que, apesar dos dados serem escassos, para o ano 2000 foram notificados 2224 casos de intoxicação com origem alim entar em Portugal, dos quais 23% dizem respeito a casos de brucelose, e 20% a casos de salm onelose ( figura 1.3) .

Figura 1 .3 – Surtos de origem alim entar verificados em Portugal no ano 2000 ( WHO, 2003) .

Os géneros alim entícios associados a estes surtos foram identificados em 66 e 70% das doenças de origem alim entar investigadas em , respectivam ente, 1999 e 2000, sendo que, um total de, respectivam ente, 12 e 29% dos alim entos que originaram os referidos surtos, foram confirm ados, após diagnóstico laboratorial. Os produtos e preparados à base de carne, produtos de pastelaria e as refeições prontas para consum o foram dos géneros alim entícios m ais frequentem ente im putados, conform e se pode observar na figura 1.4 ( WHO, 2003) .

20%

1% 1%

23%

4% 1% 50%

Salm onelose

Botulism o

Shigelose

Brucelose

Hepatite A

Equinocose hidactidose

15 Figura 1 .4 – Doenças de origem alim entar em Port ugal nos anos de 1999 e 2000 por

géneros alim entícios ( WHO, 2003) .

Foram identificados m ais de m etade dos locais de processam ento dos géneros alim entícios em 1999 e 2000, que originaram os surtos anteriorm ente referidos. Os casos m ais report ados com o fontes de contam inação foram os restaurantes e os hotéis, correspondendo a cerca de 26% dos surtos em 1999 e 12% dos surtos no ano de 2000, com o se pode verificar na figura1.5 ( WHO, 2003) .

Figura 1 .5 – Surtos de origem alim entar investigados por local de contam inação Portugal ( 1999- 2000) ( WHO, 2003) .

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 qu e ijo p re p ar ad o s de ca rn e pr o d u tos à ba se de ca rn e av e s e ce re ais pr o d u tos da pe sc a ma ss as al im e n tíc ias pr od ut os de pa ste la ria ge la d o s ref e iç õ e s pr on to s pa ra co ns um o out ros de sc o n he cid o s to ta l

1999 n.º de surtos 2000 n.º de surtos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ca n tin as in d u str ia in st al aç õ e s mé d ic as ca sa s pa rt ic u la re s re sta u ra n te hot e l es co la in fa n tá rio out ros de sc o n he cid o s to ta l

16 1 .2 PERI GOS QUÍ MI COS

A presença de perigos quím icos nos géneros alim entícios é geralm ente m enos evidente, a curto prazo, que a presença de bactérias e outros perigos biológicos. A toxicidade aguda de origem alim entar, causada por contam inantes quím icos é hoj e m uito rara nos países desenvolvidos. Um a preocupação m uito m aior é o efeito potencialm ent e t raiçoeiro da exposição a baixos níveis de produtos quím icos tóxicos na dieta durante longos períodos. Em alguns casos, esta exposição, pode ocasionar doenças crónicas, havendo m esm o o risco de alguns contam inantes poderem ser cancerígenos. Os perigos quím icos podem ser constituintes naturais do próprio alim ento, com o é o caso das toxinas dos cogum elos, ou resultar da sua contam inação.

Exist e um pot encial enorm e de perigos quím icos tendo em conta a diversidade de com postos quím icos que ent ram na cadeia alim ent ar, em qualquer fase da produção. Por exem plo, produt os quím icos agrícolas, com o herbicidas e insect icidas, podem cont am inar o produto fresco durante a produção prim ária. Existem m ais de 28 000 com binações pesticida/ produto com níveis m áxim os de resíduos nos alim entos estabelecidos ( Lawley et al., 2008) . A utilização de pesticidas é rigorosam ente controlada e os seus resíduos em alim entos im port ados tam bém são igualm ente m onitorizados.

17 Tabela 1 .2 – Exem plos de perigos quím icos alim entares e suas consequências na saúde hum ana ( Chung,

1983, Shibam oto e Bj eldanes, 1993, Calvo, 2005, Stockm ann- Juvala e Savolainen, 2008 e Lurie et al.,

2009) .

Ca t e gor ia Efe it os n o H om e m Alim ent os associados Toxinas nat urais

Micot oxina s

• Aflat oxina B1 Hepatotóxica, genot óxica e

hepatocancerígena

Cereais e produtos derivados, frutos secos e especiarias

• Fum onisinas Neurotóxica, hepatotóxica nefrotóxica em anim ais de laborat ório, possivelm ente cancerígena para o Hom em

Milho e

produtos derivados

• Ocratoxina A Teratogénica, hepatotóxica nefrotóxica e cancerígena em anim ais, possivelm ente cancerígena para o hom em

Cereais e derivados, uvas, café

Toxinas de cogum elos

• Muscarina Náuseas, vóm it os, diarreia, dor abdom inal, hipersalivação, hipersudação, t aquicárdia, braquicárdia, t rem ores e síncope

Cogum elos do género I nocybe e Clit ocybe

• Am atoxinas Hepat ot óxico, dist úrbios ao nível da coagulação sanguínea , encefalopat ias, falha renal e com a hepát ico,

Cogum elos do género Am anit as

Tox inas de plant as

• Solanina Dor abdom inal náuseas, vóm itos diarreia, dificuldade em respirar fraqueza, prost ração e nos casos m ais graves m orte

Zonas verdes da bat at a

Ficot oxina s

• Saxit oxina

Náuseas, vóm itos, diarreia, arrit m ia, alt eração da pressão art erial, dorm ência da boca e lábios, dificuldade respirat ória que evolui para paralisia

Bivalves, peixes herbívoros e caranguej os

Cont am inant es am bient ais

Poluent es orgânicos persist ent es

• Dioxinas e furanos Fadiga, cloroacne, neurotóxicos, hepatotóxicos, teratogénicos e cancerígenos

18 Tabela 1 .2 ( continuação) – Exem plos de perigos quím icos alim entares e suas consequências na saúde hum ana ( Chung, 1983, Shibam ot o e Bj eldanes, 1993, Calvo, 2005, St ockm ann- Juvala e Savolainen, 2008 e Lurie et al., 2009) .

Ca t e gor ia Efe it os n o H om e m Alim ent os associados M et ais Pesados

• Mercúrio orgânico Perda de sensibilidade nos dedos, zona à volt a da boca, disart ria, pert urbação da visão e audição que evoluem para cegueira, surdez, ataxia, deterioração m ental, com a e m ort e. A exposição pré- natal provoca m icrocefalia, paralisia cerebral, cegueira, surdez, disartria, e pert urbação profunda do desenvolvim ent o m otor e m ental. Possívelm ent e cancerígeno

Pescado e derivados

• Chum bo Efeitos neurológicos com o encefalopatia, deficiência de audição, dim inuição do quociente de inteligência e neuropatia periférica, anem ia, nefropat ia aguda e aum ent o da pressão art erial. A exposição pré-nat al provoca pert urbação do desenvolvim ent o m ental. Provavelm ente cancerígeno

Leite, pescado, carnes, cereais, legum inosas e hort ofrut ícolas

• Cádm io

Nefrotóxico, efeitos no esqueleto. Hipertensão e efeitos cardio- vasculares, cancerígeno em anim ais de laborat ório

Carnes, pescado, produt os hortícolas e cogum elos

Agro- quím icos

• Pesticidas Organofosforados Suor e salivação abundant es, lacrim ej am ent o, t ont uras, dores abdom inais, visão t urva, vóm itos, dificuldade respiratória, trem ores m usculares e m orte

Produt os hort ofrut ícolas

• Nitratos Possibilidade de conversão a nitrito e reacção com am inas com form ação de nit rosam inas potencialm ent e cancerígenas

Água e hort ofrut ícolas especialm ent e espinafres e alface

Produt os do processa m ent o e conservaçã o

• Hidrocarbonet os arom át icos

19 Tabela 1 .2 ( continuação) – Exem plos de perigos quím icos alim entares e suas consequências na saúde hum ana ( Chung, 1983, Shibam ot o e Bj eldanes, 1993, Calvo, 2005, St ockm ann- Juvala e Savolainen, 2008 e Lurie et al., 2009) .

Ca t e gor ia Efe it os n o H om e m Alim ent os associados

• Nitrosam inas Genotóxicas e cancerígenas Carnes curadas, fum adas, cervej a

• Acrilam ida Genotóxica e cancerígena Produt os cont endo prot eínas e glúcidos suj eitos a t em peratura elevada

Produt os adult erant es

• Sudão I e I V Genotóxicos e cancerígenos Géneros alim entícios de cor verm elha, caril, curcum a e óleo de palm a

Reconhecendo que a presença de m uitos dos contam inantes quím icos nos alim entos é inevitável, e pode ser considerada inofensiva se for em níveis reduzidos, foram definidos valores lim ite destes nos alim entos, abaixo dos quais, em princípio, o risco para a saúde é baixo. O Regulam ento ( CE) n.º 1881/ 2006 que veio fixar teores m áxim os de certos contam inantes presentes nos géneros alim entícios, refere que devem ser definidos teores m áxim os rigorosos que sej am razoavelm ente possíveis m ediante a prossecução de boas práticas agrícolas, de pesca e de fabrico, tendo em conta o risco relacionado com o consum o dos alim entos. Esta abordagem visa garantir que os operadores das em presas do sector alim ent ar aplicam m edidas para evit ar ou reduzir ao m áxim o a contam inação, a fim de proteger a saúde pública. Além disso, é adequado, para efeitos de protecção da saúde de lactentes e de crianças j ovens, que const it uem um grupo vulnerável, estabelecer teores m áxim os, o m ais reduzidos possível, alcançáveis através de um a selecção rigorosa das m atérias- prim as ut ilizadas no fabrico de alim ent os para est e segm ent o da população. Para assegurar um a protecção eficaz da saúde pública, os produtos que contenham contam inantes que excedam os teores m áxim os não devem ser colocados no m ercado com o tal, nem após m istura com outros géneros alim ent ícios, nem ut ilizados com o ingredient es nout ros alim ent os.

20 lado, as diferentes susceptibilidades individuais que se verificam dentro da m esm a espécie. No caso dos contam inantes que sej am considerados substâncias cancerígenas ou genotóxicas, devem definir- se teores m áxim os a um nível que sej a tão baixo quanto razoavelm ente possível ( ALARA) , ou ut ilizar m odelos m at em át icos para t ent ar ext rapolar doses virt ualm ent e seguras ( Benford, 2001) .

1 .2 .1 Regist o de ocorrência de doenças alim ent ares devidas a perigos quím icos

Conform e já foi referido anteriorm ente, a toxicidade aguda de origem alim entar, causada por cont am inant es quím icos é hoj e m uit o rara nos países desenvolvidos. Assim , um a vez que a m aioria das doenças originadas pelos perigos quím icos exist ent es nos alim ent os, se relacionam com processos de toxicidade crónica torna- se difícil est abelecer relações direct as de causa-efeito entre o com posto quím ico e o desenvolvim ento de um a determ inada patologia.

Apesar dos casos de intoxicação aguda j á não serem m uito frequentes, existem diversos registos destas situações que foram acontecendo ao longo dos anos, e que resultaram , em alguns casos, num a elevada m orbilidade e m ortalidade. Dentro dos perigos quím icos responsáveis por estas situações encontram os, por exem plo, toxinas de origem natural, contam inantes am bientais, produtos de uso industrial ou adulterantes.

Nas toxinas de origem natural podem os citar o surto de ergotism o, doença causada pela ingestão de pão de centeio contam inado com toxinas produzidas pelo fungo do esporão do centeio, Claviceps purpúrea, que devastou m uitos países na Europa durante a I dade Média, os casos de envenenam ento por consum o de cogum elos que todos os anos, em m aior ou m enor escala, se verificam inclusivam ente no nosso país ou os casos de envenenam ento com tetrodotoxina devido ao consum o de peixe balão que se verificam com m aior frequência nos países onde o consum o deste peixe é m ais usual com o é o caso do Japão ( Noguchi e Arakawa, 2008) .

21 Em 1968 num a região do Japão, ocorreu um a intoxicação em m assa, referida com o a doença de Yusho, devido ao consum o de óleo de arroz contam inado com poluentes orgânicos persistentes, nom eadam ente com bifenilos policlorados ( PCBs) e dibenzofuranos policlorados e em 1979 ocorreu em Taiwan um acidente em tudo sem elhante designado por doença de Yucheng ( Schecter et al., 2006) .

Em Espanha no ano de 1981, o sindrom a de óleo tóxico causado pelo consum o de óleo de colza contam inado com anilina afectou m ilhares de pessoas, tendo m esm o chegado a provocar a m orte a algum as delas ( http: / / www.asae.pt/ aaaDefault.aspxf = 1&back = 1&codigono = 596059636142, acedido em Setem bro de 2009) .

Mais recentem ente, a adulteração de produtos láct eos produzidos na China com m elam ina, alegadam ente com a finalidade de sim ular um teor prot eico m ais elevado, afect ou cerca de 294 000 crianças, 50 000 das quais tiveram que ser hospitalizadas com problem as renais, tendo seis m ortes sido confirm adas ( FAO/ WHO, 2009) .

Conform e j á foi referido anteriorm ente, a associação entre a exposição continuada a doses baixas de perigos quím icos veiculados pelos alim entos e o aparecim ento de doenças torna- se m ais difícil de com provar. O recurso a bioindicadores de exposição ou de efeito, pode aj udar a estabelecer um a relação entre o desenvolvim ento de um a determ inada patologia e a exposição a um det erm inado t óxico alim ent ar. Por exem plo ensaios epidem iológicos m ost raram a existência de um a correlação positiva entre o nível de aductos aflat oxina- N7- guanina excretados na urina e o risco de desenvolvim ento de hepatocarcinom a do fígado ( Qian et al., 1994) . Esta correlação tornava- se ainda m ais forte em indivíduos infectados com o vírus da hepatite B ( Qian et al., 1994) . Da m esm a form a, a verificação da existência de um a elevada frequência de transversões de guanina- citosina para adenina- t im ina, m ut ação t ípica da aflatoxina B1, no ácido desoxirribonucleico, m ais propriam ente no codão 249 do gene p53, de

hepatocarcinom as de indivíduos residentes na China e em diversas regiões de África, onde existe um elevado nível de contam inação dos alim entos com esta m icotoxina, e ausência dest a m utação em hepatocarcinom as verificados em indivíduos residentes em zonas de baixa contam inação alim entar com esta m icotoxina, parece igualm ent e apont ar para a exist ência de um a ligação entre a ingestão de alim entos contam inados com aflatoxina B1 e o

desenvolvim ento de hepatocarcinom a do fígado ( Wogan et al., 2004) .

1 .3 A segurança da cadeia alim ent ar

22 agrícola at é ao consum idor final, com o obj ect ivo de m elhor poder garant ir que os géneros alim entícios que se encontram à disposição dos consum idores não vão ter im plicações prej udiciais, na sua saúde.

Um dos m arcos fundam ent ais da evolução em t erm os de segurança alim ent ar, foi a criação, em 1963, do Codex Alim ent arius, organização internacional conj unta da FAO ( Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alim entação) e da OMS ( Organização Mundial de Saúde) , o qual const it uiu a prim eira colecção de orientações, boas prát icas, e recom endações relacionadas com a segurança alim entar para a protecção do consum idor, reconhecidas internacionalm ente ( FAO/ WHO, 1999) . O Codex Alim ent arius constitui um a referência m undial e um a autoridade para os consum idores, produtores e transform adores de bens alim entares, organism os oficiais de cont rolo e para o com ércio int ernacional de produt os alim ent ares. A sua influência, num a ópt ica de harm onização de norm as, conceitos e procedim entos, estende- se a t odos os consum idores e à garant ia de prát icas com erciais leais. A Com issão do Codex

Alim ent arius, frequentem ente referida sim plesm ente com o Codex, é um corpo

intergovernam ental actualm ente com 173 países m em bros e um a organização m em bro - a União Europeia, aberta a todos os m em bros da FAO ou da OMS ( Queim ada, 2007) .

Na União Europeia, a crise da encefalopat ia espongiform e dos bovinos ( BSE) , vulgarm ente conhecida com o a crise das vacas loucas, realçou a necessidade do desenvolvim ento de um a polít ica alim ent ar europeia baseada no requisit o de apenas ser possível colocar no m ercado produtos alim entares seguros, salubres e adequados para consum o.

A Legislação Alim entar é im portante de form a a:

• Assegurar a protecção dos consum idores, tendo em vista a protecção da sua saúde e do bem - estar;

• Perm it ir a livre circulação de géneros alim ent ícios e dos alim ent os para anim ais, em t oda a Com unidade;

• Considerar as norm as internacionais existentes ou em preparação.

Os princípios estabelecidos na legislação alim entar geral constituem um quadro de carácter horizontal que deve ser respeitado aquando da adopção de quaisquer m edidas.

1 .3 .1 Livro Verde da Com issão

23 presidente da Com issão Europeia Jacques Santer, perante o Parlam ent o Europeu no âm bito do debate relativo ao relat ório da com issão de inquérito sobre a BSE, e pretendia ( UE, 1997a) :

• Analisar em que m edida a legislação satisfazia as necessidades e expectativas dos consum idores, produtores, fabricantes e com erciantes;

• Analisar o m odo com o as m edidas destinadas a aum entar a independência, obj ectividade, equivalência e eficácia dos sist em as oficiais de cont rolo e inspecção satisfaziam os seus obj ectivos básicos de garantia de alim entos seguros e higiénicos e de protecção de outros interesses dos consum idores;

• Lançar um debate público sobre a legislação alim entar;

• Dotar a Com issão de m eios que lhe perm it issem , se necessário, propor m edidas adequadas com vista ao desenvolvim ento futuro da legislação alim entar com unitária.

Assim , o Livro Verde aludia a obj ectivos básicos para a legislação alim entar com unitária tais com o a garantia de um elevado grau de protecção da saúde pública e de segurança do consum idor; da livre circulação de m ercadorias no m ercado interno; de que a legislação se baseasse sobretudo em dados científicos e em avaliações de risco; da com pet it ividade da indúst ria europeia e da m elhoria das suas perspectivas de exportação; da atribuição à indústria, aos produtores e aos fornecedores a principal responsabilidade pela segurança alim entar, através da análise de risco e de sistem as do t ipo HACCP, acrescidos de cont rolos oficiais eficazes ou da garantia de que a legislação fosse coerente e racional.

Para assegurar um elevado grau de protecção e coerência, as m edidas de protecção deviam assentar na avaliação do risco e atender a todos os factores relevantes, designadam ente, questões de carácter tecnológico, m elhoria dos dados científicos disponíveis e disponibilidade de am ostragem para inspecção e de m étodos de ensaio. O Livro Verde sugeria, ainda, a criação de um organism o independente que assegurasse a obj ectividade dos pareceres científicos e dos Com ités Científicos, bem com o a coordenação das suas actividades, tentando, deste m odo, garantir um elevado grau de com petência bem com o a consistência e transparência dos pareceres científicos. Por outro lado, o Livro Verde, referia tam bém a necessidade de definir claram ente as responsabilidades dos produtores, processadores, dist ribuidores e ret alhist as no que respeit a ao fornecim ent o de alim ent os seguros e saudáveis, as responsabilidades com petentes pelo controlo, bem com o a necessidade dos alim entos para consum o hum ano e dos alim entos para anim ais im portados satisfazerem as exigências sanitárias pelo m enos equivalentes às aplicáveis à produção interna da Com unidade.

1 .3 .2 Livro Branco sobre a Segurança dos Alim ent os