DENISE PORTO NEVES

MOBILIDADE E DIREITO À CIDADE: UM ESTUDO DO IMPACTO

DO BILHETE ÚNICO JUNTO A USUÁRIOS DO METRÔ DE SÃO

PAULO

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

MOBILIDADE E DIREITO À CIDADE: UM ESTUDO DO IMPACTO

DO BILHETE ÚNICO JUNTO A USUÁRIOS DO METRÔ DE SÃO

PAULO

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Ciências Sociais, sob orientação da Profª Dra. Maura Pardini Bicudo Véras.

Dedico este trabalho às pessoas mais presentes em minha vida:

Minha mãe, pelo amor incondicional. Meu pai, o exemplo de generosidade.

Meus irmãos, Gleison e Diego, pelo incentivo direto ou indireto.

Meu grande amor, Eliel, por estar ao meu lado nos melhores e piores momentos de minha vida. Meus maiores PRESENTES: Olavo e Heitor.

Inicio meus agradecimentos à DEUS, já que Ele colocou pessoas tão especiais a meu lado, sem as quais certamente não teria dado conta!

A meus pais, Ermelino e Luciene, meu infinito agradecimento. Sempre acreditaram em minha capacidade e me acharam A MELHOR de todas, mesmo não sendo. Isso só me fortaleceu e me fez tentar, não ser A MELHOR, mas a fazer o melhor de mim. Obrigada pelo amor incondicional!

A meu querido esposo, Eliel, por ser tão importante na minha vida. Sempre a meu lado, me pondo para cima e me fazendo acreditar que posso mais que imagino. Devido a seu companheirismo, amizade, paciência, compreensão, apoio, alegria e amor, este trabalho pôde ser concretizado. Obrigada por ter feito do meu sonho o nosso sonho!

Aos pequenos Olavo e Heitor, que, foram tão presentes no desenvolvimento deste trabalho e que, agora, me inspiram a querer ser mais que fui até hoje!

Aos meus irmãos, Gleison e Diego, meu agradecimento especial, pois, a seu modo, sempre se orgulharam de mim e confiaram em meu trabalho. Obrigada pela confiança!

Agradeço também a meus cunhados Raul e Marcia, que mesmo estando distante, sempre me incentivaram e apoiaram. Obrigada pelo carinho!

Às minhas cunhadas e amigas, Dayana e Cássia, por só quererem o meu bem e me valorizarem tanto como pessoa. Obrigada pela amizade!

Ao meu superior direto na Companhia do Metrô, Fábio Torchi, pelo apoio.

Minha seleção, no âmbito acadêmico, deve também começar do início. A excelência profissional da profa. Dra. Maura P. B. Véras, que conferiu prestígio e valor a meu trabalho de mestrado. Agradeço a consideração de ter aceito a orientação de minha dissertação, na esperança de retribuir, com a seriedade de meu trabalho, a confiança em mim depositada, pela paciência, pela disponibilidade, pelo apoio e inspiração no amadurecimento dos meus conhecimentos e conceitos que me levaram a execução e conclusão deste trabalho.

Agradeço às professoras Marisa Borin e Noemia Lazzareschi , pelas preciosas sugestões no exame de Qualificação.

Aos colegas de docência Rafael Yamaga, Andrea Schimidt, José Bernardo pelo apoio e incentivo.

por terem atendido ao convite para desempenhar este papel, dispondo de seu tempo e conhecimento para analisar este trabalho.

Ao corpo docente do programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC e aos funcionários da secretaria.

Denise Porto Neves

MOBILIDADE E DIREITO À CIDADE: UM ESTUDO DO IMPACTO

DO BILHETE ÚNICO JUNTO A USUÁRIOS DO METRÔ DE SÃO

PAULO

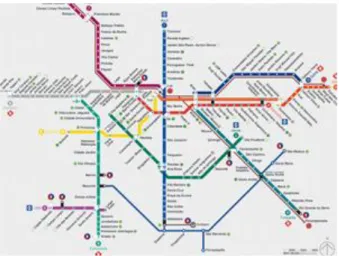

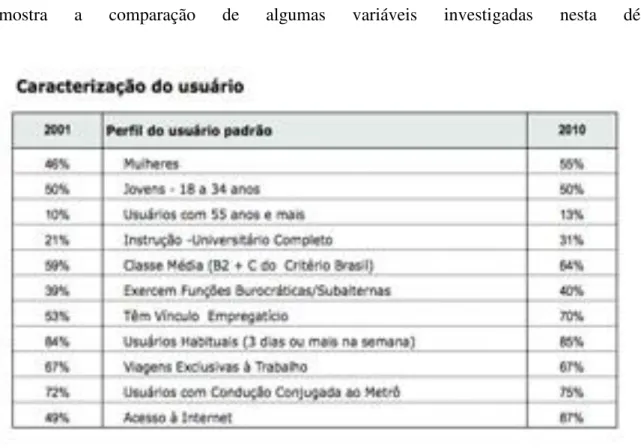

A presente investigação tem por objetivo refletir sobre o impacto trazido pela utilização do Bilhete Único aos usuários do transporte coletivo, em especial aos do metropolitano em São Paulo. O tema está associado à compreensão e análise das necessidades dos usuários do transporte público na cidade, megalópole esta com seus inúmeros problemas ligados à sua configuração espacial, às desigualdades sociais, à segregação, às dificuldades de acesso ao ambiente construído para a grande maioria da população. Em especial, tais dificuldades dizem respeito à mobilidade, principalmente em relação a três eixos básicos, o movimento pendular ao trabalho, à educação e aos equipamentos de lazer. Os processos de constituição e expansão urbanas de São Paulo trouxeram para as suas periferias grande concentração de pessoas, com o agravamento de suas condições de vida, em termos de precariedade de habitação, carência de infraestrutura e serviços básicos de educação, saúde, lazer. A cidade revela-se desigual, com zonas de alta renda e com todos os equipamentos de qualidade de vida, enquanto outras com ausência desses requisitos, apresentam seus moradores necessitando sobretudo deslocar-se em busca de emprego- e renda- e outras demandas compatíveis ao viver cidadão. Considerando que o transporte público é um fator relevante para promover o acesso à cidade e aos meios necessários à vida, entre eles ao trabalho, fundamental para a luta pela sobrevivência, e aos equipamentos de educação e lazer, podemos afirmar a importância de uma política de transporte que queira contribuir para reduzir mecanismos excludentes e de segregação. O Metrô tem se destacado entre os modos de locomoção utilizados, e que se transforma em importante meio de enfrentamento às questões de mobilidade, especialmente após a aceitação do Bilhete Único. A pesquisa selecionou um eixo urbano como análise privilegiada para sua aplicação, escolhendo a linha Leste-Oeste, por apanhar os maiores fluxos de pessoas. Iniciando por meio de pesquisa bibliográfica e documental, contou com dados secundários originários do Metrô de São Paulo, e procedimento qualitativo pela seleção de amostra intencional; a pesquisa qualitativa procedeu a entrevistas com usuários do Bilhete Único. O campo da pesquisa foi realizado em três estratégias: ao lado das máquinas de venda de autoatendimento, com usuários escolhidos aleatoriamente; em frente universidade UNINOVE Barra-Funda e na portaria do SESC Itaquera. Após análise dos dados coletados concluímos que a promoção do Bilhete Único foi um fator relevante na vida da população usuária de transporte coletivo e moradora de regiões distantes da oferta de empregos, de educação superior e de equipamentos de lazer na cidade de São Paulo, sendo decisivo no que diz respeito à redução de tempo de deslocamento, economia nos gastos com transporte e maior possibilidades de lazer e tempo livre.

Denise Porto Neves

MOBILITY AND RIGHT TO THE CITY: A STUDY ON THE IMPACT

OF BILHETE ÚNICO ON THE USERS OF SÃO PAULO SUBWAY

This research aims at reflecting on the impact of the use of “BilheteÚnico” (B.U.) on the users of public transportation, primarily the subway system in São Paulo.The topic relates to the understanding and analysis of the needs of public transportation users in the city, which has many problems regarding its spatial configuration, social inequalities, segregation, difficulties accessing the places built to the majority of the population.Particularly, those difficulties concern the mobility, mainly in relation to three core areas: the commute to work, to schools and to leisure places.São Paulo start-up and expansion processes took to the peripheries a large number of people and, together with them, the worsening of their life conditions, as regard poor housing, health, education and leisure conditions, as well as the lack of infrastructure. The city shows itself as unbalanced by revealing unequal income distribution. Considering that public transportation is a relevant factor to promote the access to the city and to the means needed to live, for instance, to work (essential to the struggle for survival), to education and leisure equipment, we can state the importance of a transportation policy that aims at contributing to reduce exclusionary and segregating mechanisms.The subway system (Metrô) has stood out among the means of transport used; therefore, it has become an important means to face the issues of mobility, mainly after the acceptance of “Bilhete Único”. The number of users, specially to metropolitan region residentes, has increased.The research selected an urban axis to analyse its application, the East-West line, red 3-line, since it receives the greatest flow of people. We started with bibliographic and documentary research, using secondary data from Metrô of São Paulo and qualitative procedure by the selecting intentional sample. Then, we had interviews with Bilhete Único users. The research field was held according to three main strategies: beside the self-service vending machines, with random users; in front of university UNINOVE Barra-Funda and at the front desk of SESC Itaquera. After the analysis of the collected data, we conclude that the promotion of BilheteÚnico was a relevant factor in the lives of the public transportation users and in the lives of those who live in regions that are distant from job, higher education and leisure park offer áreas. Thus, BilheteÚnico seemed to be decisive in relation to commute time reduction, trasport expenses saving and greater possibilities of leisure and free time.

INTRODUÇÃO... 10

1- CIDADE COMO OBJETO SOCIOLÓGICO... 18

1.1 Segregaçãourbana ... 25

1.2 Mobilidade e Transporte Público ... 30

1.3 Políticas Públicas e Gestão ... 35

2- SÃO PAULO - METRÓPOLE DESIGUAL: DIFERENCIAIS DE ACESSO AO TRABALHO, EDUCAÇÃO E LAZER... 43

2.1Desenvolvimento econômico e dinâmica populacional... 43

2.2Desigualdade, Segregação e Mobilidade... 48

2.3Transporte Público: redes e processos... 59

3- MOBILIDADE COM O METROPOLITANO: O IMPACTO DO BILHETE ÚNICO... 74

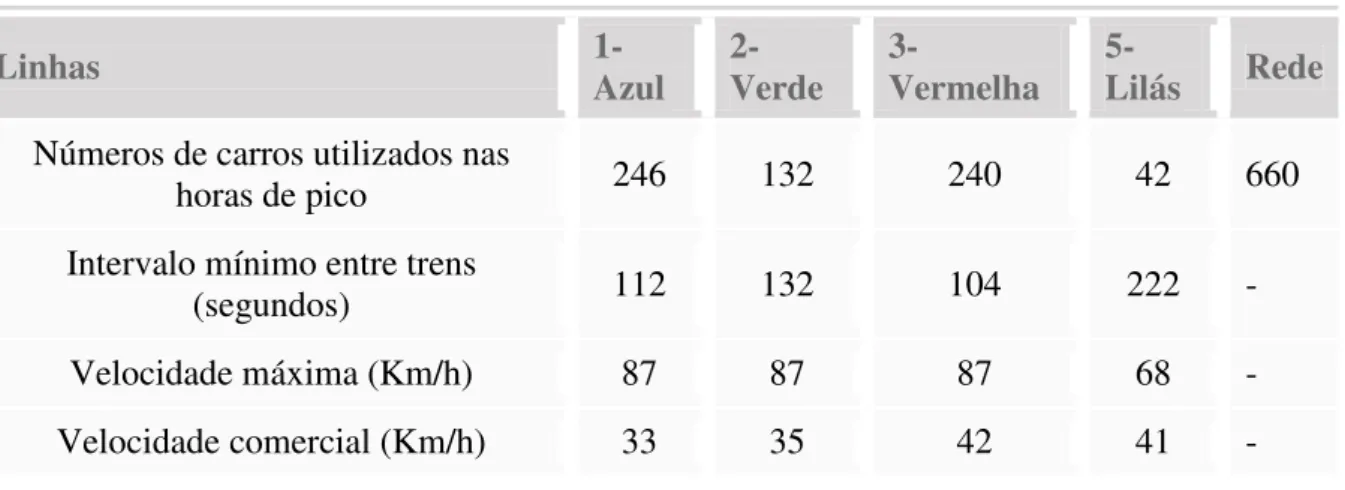

3.1 Metrô em São Paulo... 75

3.2 O Impacto do Bilhete Único na vida do usuário... 88

3.3 Análise da pesquisa ... 94

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUÇÃO

A proposta do trabalho é analisar um dos aspectos relevantes na vida da população residente em São Paulo, que é a mobilidade como garantia do acesso à cidade e, principalmente, a utilização do Metrô como meio de locomoção após a aceitação do Bilhete Único. Para tanto, faz-se necessário contextualizar e conceituar a cidade de São Paulo, no que tange aos seus meios de transporte.

O tema foi motivado, inicialmente, pela minha atuação profissional, durante 15 anos de trabalho no Metrô de São Paulo e como trabalhadora desde os meus 14 anos de idade, estudante, moradora da zona leste de São Paulo, professora universitária, e por ser também usuária do transporte coletivo Metrô, em São Paulo.

Foi constatado que nos últimos anos houve um aumento muito significativo de usuários em horários diferentes, e o Bilhete Único pareceu trazer uma nova realidade para a vida da população carente e impactou diretamente na superlotação do Metrô o que me levou a acreditar que a utilização não se restringia apenas ao trajeto para o trabalho, também para o lazer, mas sobretudo para estudar, ou seja, para acessar outros ambientes na cidade de São Paulo. Isto demonstra, também, que as pessoas, mesmo morando em regiões mais afastadas do centro da cidade, têm a intenção de superar as longas distâncias e diminuir o tempo do percurso para se comunicar e utilizar o que as políticas públicas têm para oferecer e isto pode significar novas perspectivas para melhoria de sua vida.

Nossa hipótese é que o trabalhador, morador da periferia, tenha obtido ganhos de redução de tempo, na distância percorrida até a cidade, e consequentemente economia, pela redução do custo da passagem do transporte coletivo, com a aceitação do Bilhete único pelo Metrô de São Paulo.

B.U. é um sistema que unifica em apenas um sistema toda a bilhetagem eletrônica dos meios de transportes, gerando, assim, beneficios aos seus usuários, tais como as tarifas integradas, em que é concedido desconto ou isenção da tarifa ao se utilizar meios de transporte em sequência. Este bilhete, entendido como integração entre vários modos de transporte ônibus, micro-ônibus, ferrovia, metrô, tem preço reduzido.

O referencial teórico para fundamentar a abordagem do tema foi o marxismo, interpretando as alterações da cidade decorrentes dos processos econômicos sociais e políticos que atingem a esfera nacional por decorrerem do capitalismo hoje planetário.

Optei, então, como uma primeira aproximação ao tema pela pesquisa, para tentar responder às questões, e de forma complementar, apresentar as conclusões deste trabalho às instituições responsáveis pela mobilidade. Espero que, com dados e fatos, representantes (entes federativos) possam perceber a importância da união entre eles, para o desenvolvimento e implantação de ferramentas que venham favorecer as populações mais carentes e até mesmo para que eles conheçam a mudança na realidade dos usuários do Metrô de São Paulo, incentivando-os à ampliação de modalidades e principalmente da extensão das suas linhas, aumento de quilômetros.

A dissertação está estruturada em três capítulos:

No segundo capítulo faremos uma reconstrução histórica da cidade de São Paulo, as políticas sobre os meios de transporte público, e, em especial, um histórico do Metrô de São Paulo.

Um histórico do Metrô de São Paulo, a utilização do Bilhete Único abordaremos no terceiro capítulo, sua implantação e apresentação das pesquisas realizadas, demonstração e análise dos dados coletados.

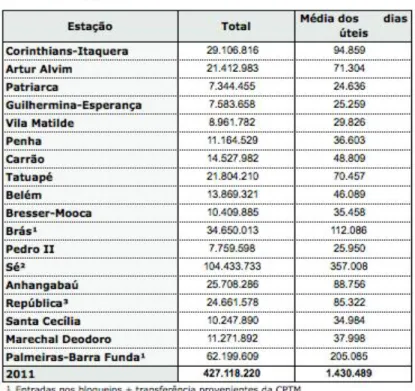

PERCURSO METODOLÓGICO

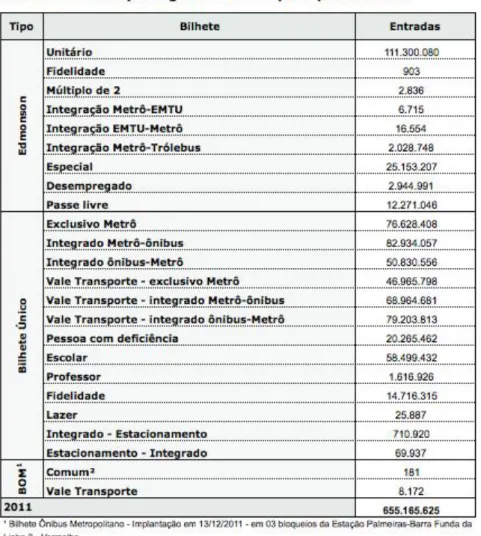

Para alcançar nossos objetivos, foi fundamental aferir a população atendida pelo B.U. e Metrô. Em 4 milhões de usuários dia, seria impossível fazer uma amostra estatística proporcional. Optou-se, então, por uma amostra intencional cruzando as variáveis, que entendemos ser mais significativas (estudo x lazer x trabalho). Os dados secundários originários do Metrô de São Paulo deram condição de escolha da Linha-3 Vermelha, bem como da estação Palmeiras - Barra-Funda, que é a estação do Metrô que apresenta maior quantidade de usuários entrantes. Para tanto, a pesquisa apoiou-se tanto em dados secundários, entrevistas realizadas pelo Metrô de SP, como dados primários, entrevistas realizadas com usuários do Bilhete Único em geral.

E para realizar este estudo, como dito, a partir da Linha 3 – Vermelha do Metrô (Itaquera- Palmeiras- Barra Funda), segundo a pesquisa realizada pelo metrô de São Paulo em 2011 e, que continua maior em número de entradas de passageiros na rede, com uma média de 208 mil nos dias úteis

Inicialmente realizei 15 entrevistas na estação Barra-Funda ao lado das máquinas de abastecimento do B.U. e dos guichês de compra , com usuários escolhidos aleatoriamente. Posicionei-me ao lado da fila única dos guichês (existem 3 caixas com atendente) e das máquinas de atendimento (duas) as quais os usuários efetuam suas compras, sem que haja a presença de um funcionário da empresa para auxiliá-lo. Então eu me aproximava de uma pessoa, pedia licença e perguntava se ela poderia responder algumas perguntas sobre o Bilhete Único. Naquele dia, apenas duas pessoas se recusaram, alegando estar com muita pressa. Eu agradeci e escolhi outra pessoa. A experiência foi proveitosa, porque atingiu as minhas expectativas em conseguir respostas para poder analisar e avaliar se as minhas hipóteses estavam corretas. Assim pude conhecer também um pouco mais sobre o impacto do B.U. na vida de diferentes usuários, pois em sua maioria são moradores de locais diferentes da Região metropolitana de São Paulo.

Outro segmento da investigação foi realizado com estudantes universitários. Escolhi alunos de uma universidade, por entender que escolaridade é um item de grande relevância na vida do cidadão, afinal só é possível uma melhor qualificação profissional se você tiver essa qualificação maior conhecimento técnico e/ou teórico. Está demonstrada a influência da educação na melhora dos perfis de renda e emprego.

Januzzi defende que o mercado de trabalho favorece principalmente aos mais escolarizados e qualificados, e esse é um dos pontos de explicação do crescimento perverso das taxas de empobrecimento e de indigência de segmentos da população (2000).

“O aluno do curso noturno, que chega à escola após um exaustivo dia de trabalho, necessita, empiricamente, descansar. Tem necessidade imediata de descanso – um bom banho, um prato de comida, alguma diversão atenderiam a essa necessidade. Entretanto, o que o traz à escola é uma necessidade de outra natureza: a de se apropriar do conhecimento que lhe permitirá integrar-se efetivamente na sociedade, participando enquanto agente do processo histórico, afirmando-se como cidadão.” (Rios, 1990: 41)

Em São Paulo, muitas universidades particulares se localizam próximo às estações de Metrô, estrategicamente, pois podem utilizar a facilidade de acesso como diferencial e atrair assim um maior número de clientes, usuários de transporte público e, no caso, o B.U. tem participação na decisão. Pesquisando, descobri que nos arredores das estações da Linha-3, vermelha, existem 18 universidades: estação Barra-Funda- UNINOVE / FLAMINGO; estação Santa Cecília – OSVALDO CRUZ; estação Marechal Deodoro - HOTEC/ UNG; estação República – MACKENZIE, PUCSP, Bresser; estação SÃO JUDAS/ ANHENMBI-MORUMBI/ SENAI; estação Tatuapé – SUMARÉ / UNINOVE / ANHANGUERA-UNIBAN; estação Carrão – UNICID / FAC. DRUMMOND; estação Penha – FAC. JOÃO XXIII; estação Corinthians-Itaquera – UNICASTELO, UNICSUL.

Com base nos dados secundários e a escolha da Linha-3 vermelha do Metrô como foco, portanto decidimos realizar as entrevistas na Barra-Funda e escolhemos a UNINOVE –

Acreditamos assim comprovar o impacto existente no cotidiano dos alunos por utilizarem o Metrô como meio de locomoção. Realizei então a pesquisa com 30 alunos de diferentes cursos da universidade, inclusive pós-graduandos.

É importante relatar a prática das entrevistas:

Eram aproximadamente 19hs. de uma terça-feira e estava ventando muito naquele dia, cheguei na portaria da universidade, percebi que muitos estudantes ficam sentados nas escadarias para fumar, conversar, ler, aguardar os amigos, lanchar,etc., até que chegasse o horário de entrada para a sala de aula. Então decidi que aquele seria o local ideal para minha pesquisa, pois as escolhas seriam aleatórias, então, eu me aproximava e perguntava se a pessoa poderia responder algumas perguntas sobre o B.U., ninguém se negou, muito pelo contrário, percebi que depois que eu falava qual o objetivo do questionário, muitos demonstravam maior interesse em responder. Considerei relevante fazer as perguntas individualmente, pois pude sentir a empolgação dos usuários estudantes, na grande maioria trabalhadores e moradores de regiões distantes da universidade, pois puderam de alguma forma colaborar e/ou enfatizar a importância que a aceitação do B.U. trouxe para suas vidas, demonstrando até mesmo a alteração de seu modo de vida, podendo dar continuidade aos seus estudos e assim galgar um emprego melhor.

Em 2012 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE fez uma síntese dos Indicadores Sociais do Brasil e no indicador "estudo", aponta que a escolaridade média dos jovens de 15 a 24 anos aumentou 1,2 anos e a proporção de trabalhadores nesta faixa etária caiu de 59,2%, em 1992, para 51,7%, em 1999. A redução na taxa de ocupação pode ser resultado de uma opção dos jovens pelos estudos ou das dificuldades do próprio mercado de absorvê-los. O número de adolescentes que trabalham e estudam cresceu 9,6% no mesmo período. A velocidade de escolarização é maior entre os jovens de 20 a 24 anos chegando a 51% de crescimento.

Corinthians-Itaquera. Esta região é carente de centros culturais e de lazer, então o SESC pode ser considerado de grande importância.

O SESC é uma instituição em que as pessoas vão se divertir, passear, levar seus filhos para brincar, nadar, assistir teatros infantis e os adultos aproveitam os shows musicais; assim proporciona opções culturais para a população usuária, porque é uma instituição educativa e cultural que conta com uma rede de 32 unidades, em sua maioria centros culturais e desportivos. Também oferece atividades de turismo social, programas de saúde e de educação ambiental, programas especiais para crianças e terceira idade, além dos pioneiros Mesa Brasil SESC São Paulo, de combate à fome e ao desperdício de alimentos, e Internet Livre, de inclusão digital.

Realizei 15 entrevistas no SESC, unidade Itaquera, pois para se locomover até lá por meio do transporte público é necessário utilização de ônibus e/ou lotação, talvez metrô e trem, portanto entendi que seria possível verificar se o B.U. tinha relevância no deslocamento das pessoas também no quesito lazer.

Fui até o SESC-Itaquera em um dia de domingo pela manhã, cheguei lá aproximadamente 10hs, estava um dia ensolarado e me posicionei próximo da entrada do clube. Eu só entrevistei as pessoas que chegaram de ônibus ou lotação, pois as que vieram com automóvel passavam direto pela portaria e não tive condições de abordá-las. Naquele dia eu fiquei um pouco apreensiva, pois acreditava que as pessoas não iriam querer parar para falar comigo, já que vinham se divertir, levar as crianças para passear, etc. Mas me surpreendi, assim que eu explanava sobre o motivo da pesquisa, as pessoas logo se prontificavam a responder, e isso me dava uma certa tranquilidade.

Abaixo, o roteiro do formulário utilizado para o desenvolvimento de nosso trabalho:

1) Nome (dispensável por razões éticas)

2) Qual Sexo ( ) masculino ( ) feminino 3) Qual idade?

5) Trabalha em que bairro? Profissão: ___________________ 6) Estuda em que bairro?

7) Faz faculdade? ( ) sim Qual curso? ____________ ( ) não 8) Quais meios de transporte utiliza para se locomover?

( ) ônibus ( ) trem ( ) metrô ( ) automóvel

9) Se utiliza metrô, quais linhas? ( ) L-1 ( ) L-2 ( ) L-3 ( ) L-4 ( ) L-5 10) Você é usuário (a) do Bilhete Único? ( ) sim ( ) não

11) Se sim, qual a frequência?

( ) diariamente ( ) semanalmente ( ) mensalmente ( ) às vezes

12) A aceitação do B.U. fez você se locomover mais rápido? ( ) sim ( ) não 13) Se sim, ganhou quanto tempo a mais por dia?

( ) 30 minutos ( ) 1 hora ( ) mais de uma hora

14) Com este ganho no seu tempo, você acredita que ele trouxe mais qualidade à sua vida? ( ) sim ( ) não

15) Você utiliza o B.U. também para o lazer? ( ) sim ( ) não

1. A CIDADE COMO OBJETO SOCIOLÓGICO

A busca da “cientificidade” fez a ideologia burguesa produzir muitas teorias sobre a

cidade, entendendo-a, sobretudo, como aglomeração (de pessoas, de capital, de empresas, de economias e deseconomias, etc). (VÉRAS, 2000:31)

A cidade, enquanto local permanente de moradia e trabalho, se implanta quando a produção gera um excedente, uma quantidade de produtos para além das necessidades de consumo imediato. O excedente é, ao mesmo tempo, a possibilidade de existência da cidade – na medida em que seus moradores são consumidores e não produtores agrícolas... Enfim, é na cidade, e através da escrita, que se registra a acumulação de riquezas, de conhecimentos... (ROLNIK, 2004: 16)

A análise da cidade e do papel do Estado na elaboração das políticas sociais, do ponto de vista marxista, permite uma interpretação das contradições existentes nas grandes cidades sob a perspectiva da luta de classes, que se mostra apropriada para a formação da discussão teórica do tema proposto. A contradição capital/trabalho, conflito principal no capitalismo concorrencial e mesmo no estágio monopolista simples, situando-se no centro de luta de classes, passa a desempenhar um papel secundário, sendo substituída pelo conflito em torno do acesso e da distribuição dos meios de consumo coletivo e dos meios de circulação material. (LOJKINE, 2000)

A cidade se caracteriza pela inserção na produção, tanto para consumir como para produzir.

A cidade aparece, pois, como o local da produção capitalista, reunindo o capital constante e o capital variável, a força de trabalho concentrada e suas condições de reprodução. Seria a síntese que abriga processos internos às

unidades produtivas, a concorrência entre elas e processos “externos” a elas:

o alojamento da força de trabalho e os meios necessários à sua reprodução ... As classes sociais também se enfrentam a partir da vivência na cidade (em nível de produção e consumo) e reivindicam equipamentos e infra-estrutura, requisitos necessários à sua reprodução. (VÉRAS, 2000: 53).

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é valor de troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas, das praças, dos edifícios e dos monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em dinheiro).

A cidade capitalista aglomera tanto o capital fixo, como a força de trabalho e vai usar o espaço urbano para o grande objetivo das necessidades do capital que é a acumulação.

É a partir de um certo momento da história, que as cidades passam a se organizar em função do mercado, gerando um tipo de estrutura urbana que não só opera uma reorganização do seu espaço interno, mas também redefine todo o espaço circundante, atraindo para a cidade grandes populações... A prevalência da cidade como espaço de circulação de mercadorias é totalmente verdadeira para nossas cidades. ..As pessoas, vendendo sua força de trabalho, os veículos despejados aos milhões pelas fábricas de carros... por outro lado, o próprio espaço urbano é uma mercadoria cujo preço é estabelecido em função de atributos físicos e locacionais (acessibilidade a centros de serviços ou negócios e/ou proximidade a áreas valorizadas da cidade)... (ROLNIK, 2004:30,63)

Contudo, as cidades apresentam grande complexidade, principalmente aquelas no período contemporâneo, no contexto da internacionalização, em que questões de sua gestão se impõem.

Mesmo quando não se trata de massa, quando falamos em cidades menores estão presentes a concentração, a aglomeração de indivíduos, e consequentemente a necessidade de gestão de vida coletiva. … mesmo numa cidade perdida nos confins da história ou da geografia há pelo menos uma calçada ou praça que é de todos e não é de ninguém, há o lixo que não pode se acumular nas ruas nem pode ser simplesmente enterrado no jardim, há uma igreja ou o templo a construir e manter, enfim há sempre na cidade uma dimensão pública de vida coletiva, a ser organizada. Da necessidade de organização da vida pública na cidade, emerge o poder urbano, autoridade político-administrativa, encarregada de sua gestão. (ROLNIK, 2004: 20)

O modo como a sociedade vive é determinado pelo modo como o capital se reproduz . (ENGELS, 2008: 95)

No capitalismo, a cidade é palco para se desenvolverem as categorias econômicas: o salário e o capital, o sobreproduto e a produção e, também, as classes sociais e suas formas de enfrentamento. Para Engels:

“Quanto maior é a cidade (a sua fábrica) maiores são as vantagens de

aglomeração: trabalhadores, meios de comunicação (sistema viário, estradas, serviços urbanos, transportes de matérias-primas, máquinas e técnicas, bolsa, mercado, bancos, etc). Enquanto a concentração do capital se acelera, para o

proletariado, os costumes são destruídos e também as “condições de vida dos velhos tempos”. (1975: 53,54)

Para LEFEBVRE, “a cidade é um local de confrontos e de relações (conflitantes) entre desejo e necessidade, entre satisfação e insatisfação”.

BORJA, apud Véras (1994), vê na cidade um ambiente cálido, que permite escapar aos mecanismos impessoais de regulação, dando oportunidade para refazer laços de solidariedade, de troca, de representação e cooperação. É evidente que o caráter da gestão e governo sejam decisivos.

Se a cidade capitalista não pode ser definida sem referência aos meios de consumo coletivos e aos meios de circulação material, estes últimos podem, por sua vez, especificá-la enquanto não determinarmos o vínculo que une os diferentes modos de socialização do consumo e da circulação no espaço. Para Marx, este é o conceito de cooperação .

Existe uma relação entre cooperação e a aglomeração de trabalhadores, que motiva o crescimento descontrolado das populações urbanas e a expansão de seus contornos, dificultando ainda mais o acesso das populações carentes ao trabalho e aos serviços públicos.

estendendo-os, porém, não apenas como associação de trabalhadores na unidade de produção, mas como instrumento essencial ao desenvolvimento da produção social. (VÉRAS, 2000: 53).

Segundo a mesma autora, “é na cidade que irão se manifestar a aglomeração dos trabalhadores, dos instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das necessidades”.

É no interior da contradição entre duas lógicas (tecnológicas e social) que LOJKINE definirá a cidade capitalista. VÉRAS cita:

... não podemos definir cidade como conjunto de bens individuais (...), imóveis e duráveis, sem acrescentar de imediato que o sistema capitalista vai procurar dividir, fragmentar estes efeitos úteis de aglomeração, diminuir seu período de vida e sua frágil mobilidade, a fim de incorporar em sua esfera de produção mercantil (2000: 81)

Na atualidade, encontramos em IANNI(1994) que a cidade global do século XX e XXI é a que se produz como condição e resultado da globalização do capitalismo. Mais do que nunca a questão social e urbana se globalizam, aumentam os problemas sociais e urbanos e também a ausência ou carência de recursos públicos, no nosso caso – transporte.

Segundo PRETECEILLE apud VÉRAS (1995:14),

“(...) a globalização não é uma realidade pré-definida, um lado intelectual, mas uma construção social e política – que emerge, em relações de forças e conflitos, a partir da divercidade de situações e de economias locais - , marcada pela divercidade e até pela concorrência entre várias vias

possíveis” .

É a partir de um certo momento da história, que as cidades passam a se organizar em função do mercado, gerando algum tipo de estrutura urbana que não só opera um reorganização do seu espaço interno, mas também redefine todo o espaço circundante, atraindo para a cidade grandes populações. A prevalência da cidade como espaço de circulação de mercadorias é totalmente verdadeira para nossas cidades. As pessoas vendendo sua força de trabalho, os veículos despejados aos milhões pelas fábricas de carros... por outro lado, o próprio espaço urbano é uma mercadoria cujo preço é estabelecido em função de atributos físicos e locacionais (acessibilidade a centros de serviços ou negócios e/ou proximidade a áreas valorizadas da cidade). (ROLNIK, 2004)

Também pode ser citada a conceituação que se aplica a nosso objeto:

“Megalópole refere-se a uma cidade gigante (megacidade) com uma população em torno de 10 milhões de habitantes ou mais, cujo crescimento vertiginoso aconteceu nas últimas três ou quatro décadas do século XX, período em que a população urbana se multiplicou de cinco a oito vezes”. (FREITAG, 2008: 153)

A HIPERURBANIZACAO aparece como um obstáculo ao desenvolvimento, na medida em que ela imobiliza os recursos sob a forma de investimentos não produtivos, necessários à criação e à organização de serviços indispensáveis às grandes concentrações de população, enquanto que estas não se justificam como centros de produção. (CASTELLS:1981:55).

Assim, no circuito “produção, realização e repartição da mais-valia”, a “cidade” absorve uma parte do capital na sua construção. Por analogia, assim

como a máquina utilizada pelo capitalista industrial para ajudar a produção da mais-valia será sempre do proprietário (capital constante), a cidade

também “pertence” aos investidores e não aos que a construíram, os

trabalhadores. (VÉRAS, 2000)

Por outro lado, a cidade é um símbolo complexo, que exprime a tensão entre a

racionalidade geométrica e o emaranhado da existência humana: “tudo parece firmemente

da geografia, mas do encontro de identidades em processo-identidades de homens e espaços”.

(GUATTARI, 1985, apud VÉRAS:2000)

A competição entre empreendedores força a produzir cada vez mais, pressionando capitalistas imobiliários e provocando fenômenos de suburbanização e renovação urbana das áreas centrais das metrópoles. Desses processos, resulta uma cidade fragmentada com status socioeconômicos diferentes, e assim acaba isolando os mais pobres e de migração recente, em processo de segregação e gentrification. Porém, em São Paulo, homogeneização e fragmentação andam juntas.

Há serviços que são de uso coletivo, mas o acesso é individual e para aqueles que possam pagá-los: água, esgoto, eletricidade, transporte coletivo, certas formas de lazer e divertimentos públicos. O acesso a esses serviços se faz desigualmente pela valorização imobiliária, pois os terrenos e moradias melhor servidos são mais caros, causando, assim, a distribuição espacial da população.

Assim, o custo de reprodução da força de trabalho também se mercantiliza e se industrializa, ou seja, passa a ter componentes cada vez mais urbanos:

... o transporte, por exemplo, não pode ser resolvido pelo trabalhador senão pelos meios industrializados e mercantilizados que a sociedade oferece. (OLIVEIRA, 1977, apud VÉRAS)

A atuação do Estado capitalista tende a privilegiar os interesses das diferentes frações do capital, provendo a infraestrutura necessária ao processo de acumulação, em detrimento das demandas relativas ao suprimento dos meios responsáveis pela reprodução da força de trabalho.

“A capacidade de influenciar a produção de espaço é um importante

meio de aumento do poder social.” (Harvey, 2010:213)

Na cidade o controle do tempo de deslocamento é a força mais poderosa que atua sobre a produção do espaço urbano como um todo, ou seja: sobre a forma de distribuição da população e seus locais de trabalho, compras, serviços, lazer etc. Não podendo atuar diretamente sobre o tempo, os homens atuam sobre o espaço como meio de atuar sobre o tempo. Daí decorrem a grande disputa social em torno da produção do espaço urbano e a importância do sistema de transporte como elemento da estrutura urbana. Daí decorre também a segregação como um mecanismo espacial de controle dos tempos de deslocamento. (VÉRAS, 2012)

Na cidade da mercadoria, “tempo é dinheiro” e os marcadores de tempo, como o

relógio e cartão de ponto para medir as jornadas de trabalho, surgem como grandes conquistas tecnológicas e acabam podando o espaço – o ambiente construído -, pois o que importa é o dinheiro. (HARVEY, 1992).

A batalha em torno de minutos e segundos, do ritmo e da intensidade das escalas de trabalho, da vida de trabalho (e dos direitos de

aposentadoria), da semana e do dia de trabalho (com direitos a “tempo livre”), do ano de trabalho ( e dos direitos a férias pagas), foi, e

continua a ser, travada com bastante regularidade. Os trabalhadores aprenderam a reagir dentro dos limites do sentido recém-internalizado de tempo. (THOMPSON, 1967:90)

O capitalismo trouxe aceleração dos ritmos econômicos, com o tempo da jornada de trabalho, reprodução (lazer e viver), e os trabalhadores aprenderam que tempo é dinheiro. Na cidade capitalista fraturada, dividida por diferentes classes sociais, segmenta-se o espaço e o tempo. Os processos de segregação vêm acompanhados de fragmentação e polarização. As periferias da sede metropolitana e seus municípios vizinhos são ocupados por migrantes pobres.

fazendo um sistema viário adaptado ao carro, já que a malha metroferroviária é insuficiente e desprestigiada (SANTOS, 1996). Já é grande a frota paulistana de helicópteros, por ser um deslocamento rápido, seguro e protegido.

Na metrópole dos serviços, como é o caso de São Paulo, a indústria absorve cada vez menos trabalhadores, e cada vez mais serviços especializados. Os serviços estão presentes em toda área urbanizada mais consolidada. Assim, o deslocamento pendular, “habitação e

trabalho”, é muito variado. É o tempo lento: o do transporte, o do congestionamento, dos riscos. (VÉRAS, 2001)

Embora o trabalho tenha alta porcentagem de precariedade devido ao mercado informal, há a divisão: tempo do trabalho e tempo do viver. O tempo do trabalho é acrescido do tempo de transporte (apesar de que a maioria das pessoas procura morar próximo ao local de trabalho, para poder ir a pé, economizando custos de transporte). Os trabalhadores, de fato, ao introjetarem o lema "tempo é dinheiro", devem submeter-se ao sistema implantado pelos chamados meios de consumo coletivo. Aumenta dessa forma o fosso entre as cidades dos 30% mais ricos e aquelas dos 70% mais pobres. E esse fosso é representado também pelos diferentes tempos.

1.1- SEGREGAÇÃO URBANA

Partiremos da premissa de que nenhum aspecto da sociedade brasileira poderá ser jamais explicado se não for considerada a enorme desigualdade econômica e de poder político que ocorre em nossa sociedade. Daí decorre a importância da segregação na análise do espaço urbano de nossas metrópoles, pois a segregação é a mais importante manifestação espacial-urbana da desigualdade que impera em nossa sociedade.

também o grau de exclusão ou falta de acesso das populações aos direitos básicos que visam garantir níveis satisfatórios de bem estar coletivo e individual – educação, trabalho, moradia, saúde, cultura, interação social, entre outros. (BARONE, 2009).

Segundo Sindzingre (2005), apud Rosa (2006, p.07):

Definir a pobreza apenas como a insuficiência de renda para que uma família tenha suas necessidades básicas satisfeitas é, em princípio, uma abordagem simplificadora. A pobreza é um fenômeno multidimensional, que não se restringe à dimensão da insuficiência de renda para o consumo, pois envolve noções de outras dimensões como a liberdade, a inclusão social, o emprego, a dignidade e os direitos humanos.

Para um melhor entendimento dessa abrangência, Sposati (1999) expôs o exemplo de um indivíduo no mercado informal de trabalho, que pode apresentar ganhos superiores aos da linha de pobreza. Porém seu descanso de fim de semana ou ausência no trabalho (motivado por doenças) significam renúncia direta à renda, exatamente ao contrário do que ocorre com os trabalhadores do mercado formal, que podem usufruir do direito ao descanso remunerado e à seguridade social. Ainda segundo a autora, o conceito de inclusão pressupõe o conceito de universalização da cidadania, ou seja, a exclusão é a negação da cidadania. Fatores como educação, informação e transporte podem interagir entre si e potencializar a exclusão social, portanto importante grifar por se relacionar diretamente com nossa pesquisa.

Existe uma relação entre a exclusão e o conceito de pobreza. Esta relação é importante para o entendimento da proposta deste estudo, que é investigar o papel dos transportes na inserção dos mais pobres.

Os conceitos de inclusão e exclusão são discutidos por vários autores e, nestas discussões, são ampliados, não podendo ser entendidos apenas como opostos, mas como um processo combinado e simultâneo.

“ [...] o que hoje chamamos de exclusão não cria mais os pobres que nós

conhecíamos e reconhecíamos até outro dia. Ele cria uma sociedade paralela que é includente do ponto de vista econômico e excludente do ponto de vista

social, moral e até político.” (MARTINS, 1997:34)

Para MARQUES, E. e TORRES,H, o conceito de segregação socioespacial envolve vários processos distintos que se constroem mutuamente. O primeiro se refere à noção de separação e isolamento que, no seu limite, remete à questão extrema dos guetos ou cidadelas, e que a princípio não se aplicaria aos espaços da periferia de nossas cidades. Um segundo processo se refere à noção de desigualdade de acesso, seja às políticas públicas ou de condições de vida, e seus efeitos diferenciados para os vários grupos sociais. Em outras palavras, a segregação espacial aumenta a desigualdade social, já que potencializa as diferenças de acesso às oportunidades urbanas, ao mesmo tempo em que tais desigualdades de acesso aumentam a segregação. Assim, as diferenças de oportunidades são determinadas não apenas socialmente, mas também espacialmente e o espaço cumpre papel importante na produção e reprodução da pobreza, provocando e alimentando situações de exclusão. (2005)

”Se os custos ou as condições de transporte necessário para o

deslocamento não estão sintonizados com a capacidade da população, agrava-se o isolamento para as populações de baixa renda, chegando em casos extremos a situações similares a uma espécie de gueto urbano. (2005: 117)

“O que aqui se entende por segregação é a alta concentração de camadas sociais em determinada parcela do espaço urbano.” (VILLAÇA,1999: 224).

A segregação social é um dos aspectos que tornam visíveis os processos de exclusão, [...] delimita espaços diferenciados entre grupos sociais a partir de atributos particulares. (OLIVEIRA, 2001: 80)

Villaça aponta que as classes sociais disputam entre si a ocupação das localizações mais valiosas da cidade, quer para residência, quer para negócios. Como diz Castells (1978),

“Através da segregação, as camadas de alta renda dominam o espaço urbano não só produzindo suas áreas residenciais nas áreas mais agradáveis e bem localizadas, mas também atuando sobre toda a estrutura urbana segundo seus interesses.” (VILLAÇA, 224)

O mesmo autor em seu estudo mostra que a segregação é uma determinada geografia, produzida pela classe dominante e através da qual esta classe cerceia as demais. Ele defende que é o efeito do espacial sobre o social, e não apenas o contrário.

Entendemos ser relevante trazer estes conceitos (segregação espacial e desigualdade social), por serem importantes no que diz respeito à mobilidade, pois estão ligados diretamente à nossa pesquisa. Estudamos o B.U. como fator estratégico para um enfrentamento possível no que diz respeito ao deslocamento na cidade de São Paulo.

Dentre os problemas sociais da urbanização, destaca-se, à primeira vista, a ausência ou a insuficiência sistemática dos meios de consumo coletivo: habitação de interesse social e equipamentos... O estudo mostra que se trata de determinações estruturais que impõem o racionamento a despeito de previsões, e que produzem, apesar de grandes ambições, disfunções sociais e incoerências técnicas associadas à lentidão burocrática (PRETECEILLE, 1986: 8,9).

Para Maricato (2003), a segregação espacial no meio urbano é uma das faces mais importantes da desigualdade social e parte motora desta. De uma lista interminável de problemas de acesso para os indivíduos espacialmente segregados, a autora cita a dificuldade de acesso aos serviços de infraestrutura urbana (transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches) somando-se a esses menos oportunidades de empregos, menos oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência, discriminações, difícil acesso à justiça oficial e ao lazer.

A dispersão da pobreza no território urbano e a precária oferta de transporte coletivo

constroem para essas populações o que já se denominou “exílio nas periferias”, dificultando

O sistema viário precisa permitir fluxos rápidos (da força de trabalho, dos consumidores, das mercadorias), e os transportes coletivos também deveriam funcionar como verdadeira "máquina" (e essa foi uma das inspirações do urbanismo modernista).

A complexidade da cidade descontínua e fragmentada nos leva a refletir aspectos que trouxeram estas condições para a metrópole. Observamos que existem visões diferentes do planejamento urbano do ponto de vista das propostas moderna e pós-moderna.

Os planejadores modernistas de cidades, por exemplo, tendem de fato a buscar o domínio da metrópole como totalidade ao projetar deliberadamente uma forma fechada, enquanto os pós-modernistas costumam ver o processo urbano como algo incontrolável e caótico, no qual a anarquia e o acaso podem jogar em situações inteiramente abertas (HARVEY, 1992:49).

Os trabalhadores passam a ser usuários da cidade, morando, quando possível, cada vez mais distante. As cidades são centros de passagem de populações migrantes e imigrantes, e são justamente esses movimentos urbanos, dos que chegam e dos que partem, que desenvolvem guetos e áreas segregadas que se tornam comunidades.

Estudos recentes apontam que, hoje os pobres se localizam majoritariamente nas áreas urbanas do país, que suas maiores taxas de crescimento estão nas metrópoles e que são múltiplos e complexos os fatores que geram essa pobreza urbana – entre eles a segregação socioespacial a que são submetidas às populações das periferias desses centros. (BARONE, 2009: 115)

Uma importante ferramenta para a análise da situação social da população que habita na região leste-oeste é o mapa da exclusão/inclusão social. Esse mapa possibilita o entendimento das condições de vida nos distritos da pesquisa.

Segundo Rolnik:

etária, a segregação também se expressa através da separação dos locais de trabalho em relação aos locais de moradia. A cena clássica cotidiana das grandes massas se deslocando nos transportes coletivos superlotados ou no trânsito engarrafado são a expressão mais acabada desta separação – diariamente temos que percorrer grandes distâncias para ir trabalhar ou estudar. (2004: 41 e 42)

1.2- MOBILIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO

O conceito sociológico de mobilidade se reveste de um significado bem mais complexo do que aquele que lhe é recorrente do setor técnico de transporte – número médio de viagens que uma pessoa realiza por dia – na medida em que passa a ser uma medida de inserção do indivíduo na cidade e pode espelhar a possibilidade de usufruto de toda a riqueza urbana. (BARONE)

Com o aumento da população, acompanhado pelo aumento no uso do automóvel e dos veículos pesados, a cidade de São Paulo foi ficando, cada vez mais símbolo de congestionamentos de carros em suas vias principais.

A maior parte das pessoas encontra-se insatisfeita com os ônibus, as tarifas e o tempo de deslocamento dentro da cidade. A pesquisa IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Publica e Estatística) aponta que a mobilidade urbana é um dos maiores problemas da cidade. (2011)

de metrô e de outras infraestruturas de transporte coletivo. E são perdas que permitem equilibrar as opções pelo transporte individual: produzir carros realmente aumenta o PIB, mas é uma opção que só é válida enquanto apenas minorias têm acesso ao automóvel. Hoje São Paulo anda em primeira e segunda, gastando com o carro, com a gasolina, com o seguro, com as doenças respiratórias, com o tempo perdido. Os quatro primeiros itens aumentam o PIB. O último, o tempo perdido, não é contabilizado. Aumenta o PIB, reduz-se a mobilidade. (DAWBOR, 2009)

Além de muito caro, o transporte público oferecido muitas vezes é demorado, precário e com superlotação, causando intenso desconforto nas viagens, sem contar que o tempo de deslocamento pode ser mais um entrave para a produtividade e a qualidade de vida. Por este motivo, também, os que podem pagar acabam optando pelo transporte individual, gerando os congestionamentos que trazem imensos prejuízos para as grandes cidades do país.

“É importante que a ação do Estado modifique a lógica perversa que ocorre nos grandes centros urbanos, onde a política de transportes na maior parte das cidades é um círculo vicioso em que a queda da qualidade do transporte público reforça o uso particular do automóvel e vice-versa”. (DAVIS, 2006:136)

Em sua tese de doutorado, Sardinha Neto afirma que os transportes públicos tornam-se, explicitamente, política publica, por meio da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a qual afirma em seu artigo 6º “a prioridade dos serviços de transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado e, ainda que esta política, entre outros, tem por objetivo promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere a acessibilidade e a mobilidade, reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, no artigo 7º”. (2012:12)

Políticas de mobilidade que persigam a equidade na oferta dos serviços de transporte para os diferentes grupos sociais, poderão garantir aos grupos mais carentes a capacidade de superar as grandes distâncias que os separam dos polos de emprego e serviços da metrópole, através da possibilidade de realização de deslocamentos cujo custo e condições de viagem sejam adequados ao quadro de vida dessas populações pobres (BARONE).

A localização de um terreno urbano refere-se à sua acessibilidade a todos os demais pontos da cidade, especialmente a pontos valorizados. É o fator principal, porque supondo que dois terrenos sejam beneficiados pelos mesmos serviços públicos nem por isso tem o mesmo preço.

A atividade econômica e a herança social distribuem os homens desigualmente no espaço, fazendo com que certas noções consagradas, como a rede urbana ou a de sistema de cidades, não tenha validade para a maioria das pessoas, pois seu acesso efetivo aos bens e serviços distribuídos conforme a hierarquia urbana depende do seu lugar socioeconômico e também do seu lugar geográfico. (SANTOS, 2007: 11)

A mobilidade urbana, sem dúvida, é uma conquista do cidadão, do seu direito civil de ir e vir.

A mobilidade dos indivíduos se caracteriza atualmente pela deterioração constante e progressiva dos deslocamentos domicílio-trabalho: tempos excessivamente longos de viagem, aumento desmensurado das tarifas de transportes, péssimas condições de conforto e de regularidade da freqüência dos meios de transportes coletivos, insuficiência da rede de trens suburbanos e do Metrô. (...) O agravamento é de fato seletivo, pois ele atinge primordialmente as camadas de rendas mais baixas e particularmente aquelas que residem nos bairros periféricos... a utilização de meios de transportes

“alternativos” (peruas “kombis”, ônibus, lotações, táxis, automóveis) ocorre

de maneira bastante frequente para responder as necessidades de deslocamento não cobertas apenas pelo sistema oficial de transportes coletivos. (TRANI, 1986: 40,41).

públicas de interesse comum. Também incide de maneira decisiva no funcionamento cotidiano e na projeção estratégica das cidades, tanto para pessoas como para empresas e instituições.

A mobilidade urbana é um dos principais fatores do desenvolvimento e da orientação do crescimento da cidade, e, por conseguinte, da localização dos assentamentos habitacionais. (SARDINHA NETO, 2012:13)

Uma pessoa moradora da periferia tem grande dificuldade de estudar, de trabalhar, pois depende de transporte público. Por residir distante do centro da capital, o tempo no trajeto é um fator relevante, que impacta diretamente no seu desenvolvimento profissional, pois não tem condições de se especializar em uma profissão melhor, para assim poder ir em busca de um trabalho que dê melhores ganhos e alcançar condições mais viáveis na sua qualidade de vida.

As chances de conseguir um emprego podem ser menores em certas áreas da cidade, por várias razões. A oferta de emprego local pode ser mais escassa e, em muitos casos, por se tratar de áreas com sérias deficiências sociais, tornam-se menos atrativas para os investimentos privados. (AMITRANO; GOMES, 2005: 175)

Estes autores afirmam, ainda, que as áreas centrais da cidade concentram a maior parte das vagas disponíveis, isso significa que os custos de transporte envolvidos na procura de emprego serão também superiores para a população mais pobre moradora das áreas periféricas. (2005: 175)

Segundo Castells (1972), a questão urbana nas sociedades dependentes parece contar de uma só vez três fenômenos:

1- uma especificidade da estrutura de classes;

2- uma especificidade do processo de reprodução coletivo na força de trabalho;

3- a assistência pública, ao nível de consumo, para as massas populares, em termos de uma estratégia populista de mobilização social.

senão o transporte coletivo, já bastante saturado pela demanda e ampliação dos trajetos. Para ambas, a distância a ser percorrida oferece dificuldades: para os pobres, relacionadas com o grande tempo de viagem em condições de transporte incômodas, vias inadequadas de circulação e custos relativos altos; para os setores de alta renda suburbanizados vinculam-se a congestionamentos e custos elevados de transporte.

“A questão da localização dos grupos sociais no espaço é essencial e nesse sentido a mobilidade aparece entendida enquanto capacidade de deslocamento no espaço urbano, como fator estratégico para enfrentamento possível da questão da segregação espacial e da desigualdade de acesso”. (BARONE, 2009:177)

Segundo Jencks apud Harvey:

Afirma que a arquitetura pós-moderna tem duas mudanças tecnológicas significativas: as comunicações e o transporte, que lidam com a interação social no espaço de maneira diferenciada. (HARVEY,1992:77).

Para Rolnik, a manutenção do espaço e equipamentos públicos são de responsabilidade coletiva, dos cidadãos, dos seus representantes eleitos, usuários e produtores do espaço urbano e isto inclui transformar o planejamento em algo vivo.

Para Lojkine, ao apresentar a intervenção do Estado na urbanização capitalista contemporânea, afirma que existem, assim, os meios de consumo coletivos e individuais. Apresenta os meios de transporte como processo de produção e relação social: capital – trabalho e comenta a aglomeração da população, aponta a “cidade” como fenômeno autônomo

às leis do desenvolvimento, distinto das leis de acumulação capitalista.

Durante nossa pesquisa, exatamente em 03 de janeiro de 2012, foi instituída a Lei nº 12.587, que trata especificamente da Política Nacional de Mobilidade Urbana (anexa), e que entendemos vir para reafirmar e contribuir com o desenvolvimento do acesso universal da cidade.

O art. 3º da Lei 12.587 trata especificamente dos modos de transporte, isto impacta diretamente em nossa pesquisa:

“O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.”

Esta Lei vem para reafirmar nosso entendimento no que diz respeito à necessidade de junção de forças políticas públicas na atuação da melhoria da mobilidade do indivíduo.

1.3– POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO

A atuação das políticas públicas é decisiva para a população.

A Sociedade Civil representa a esfera das relações entre grupos e classes sociais que tentam interferir na constituição mesma do estado ou de suas normas legislativas. As diversas formas de organização da sociedade civil explicitam contradições e conflitos sociais, pois se há os que pretendem defender o status quo é porque sentem que alguma forma de contestação

os ameaça. A sociedade civil expressa a arena dos conflitos cuja “mediação” ou

transformação é remetida ao Estado.

A própria atuação do Estado no espaço urbano, por meio de políticas públicas, pode contribuir para reforçar ou reduzir mecanismos de segregação. As políticas públicas criam e transformam o espaço simplesmente por sua localização, gerando condições diferenciadas de acesso aos diferentes grupos sociais.

“O Estado tem forte influência na produção desses espaços segregados, uma

seus gastos com transporte e sua exposição a variados tipos de risco”.

(MARQUES,E. e TORRES, H.,2005: 245)

Um autor que tem agregado contribuições no que diz respeito à políticas públicas é o Boaventura Souza Santos. Segundo ele:

“A concepção do Estado-empresário é concepção dominante. Como defendem Osborne e Gaebler, o governo deve ser uma empresa que promove a concorrência entre os serviços públicos; centrado em objetivos e resultados mais do que na obediência às regras, deve ocupar-se mais em obter recursos do que em gastá-los; deve transformar os cidadãos em consumidores, descentralizando o poder segundo mecanismos de mercado em vez de mecanismos burocráticos. (2006:349)

As cidades, especialmente as grandes metrópoles como São Paulo, passam a desempenhar um novo papel nesse mundo globalizado, e para os governos municipais abrem-se possibilidades de novas intervenções políticas e econômicas para fazer frente ao aumento de pressões e demandas sociais que se adensam nos espaços urbanos.

Toda a problemática que envolve as cidades do ponto de vista social, principalmente as dificuldades com a produção e distribuição dos serviços públicos, exige políticas públicas que atendam às necessidades gerais, sobretudo das populações periféricas que vivem na precariedade e/ou pelas dificuldades de sua especialização.

O papel e a importância que o governo local tem em relação aos equipamentos e meios de consumo coletivos explicam porque ele é compreendido como o mediador privilegiado das contradições e dos conflitos. Embora muitas questões estejam relacionadas constitucionalmente ao Poder do estado e ao Poder Federal, vamos nos deter no âmbito do poder Municipal e destacar alguns conflitos da metrópole paulista. (RODRIGUES, 1999)

se tratasse de meios de transporte diferentes, mas está relacionado às diferentes formas de acesso das classes sociais aos meios de transporte e às mercadorias do sistema. Alguns conflitos são bastante claros: entre os que moram (e que podem ser deslocados pela contínua produção de avenidas para os automóveis), os que tem carro e os que precisam de transporte coletivo.

Lojkine aponta dois importantes fatos a respeito dos meios de consumo coletivo (moradias públicas, transportes, etc) que ajudam a explicar porque o Estado deve providenciar abastecimento. Primeiramente os meios de consumo coletivo não são bens normais, cujos valores são relativamente simples e específicos, tornando fácil colocá-los à venda, pois determinadas facilidades – como escolas ou hospitais – têm usos complexos e difusos cujo valor é difícil avaliar em termos de necessidade individual. Em segundo lugar, os meios de consumo coletivo tendem a durar muito tempo, tornando necessários investimentos a longo prazo que proporcionam apenas baixas taxas de lucro.

“No âmbito individual, os pobres das cidades têm plena consciência de que o

acesso ao trabalho é fundamental em sua luta contra a pobreza, e de que a disponibilidade de uma boa infraestrutura de transportes e de serviços é a base sobre qual essa batalha pode ser vencida” (BANCO MUNDIAL, 2003,

p.35)

Pesquisas revelam que as barreiras impostas pela desigualdade social podem ser mitigadas por uma política de transporte público que promova a mobilidade das pessoas e a sua acessibilidade aos locais de interesse.

SEN (2010) afirma que, há evidências até de que, mesmo com renda relativamente baixa, um país que garante serviços de saúde e educação a todos, pode efetivamente obter resultados notáveis da duração e qualidade de vida de toda a população. A natureza altamente trabalho-intensiva dos serviços de saúde e educação básica – e do desenvolvimento humano em geral – faz com que eles sejam comparativamente baratos nos estágios iniciais do desenvolvimento econômico, quando os custos da mão de obra são baixos.

podendo ser harmoniosa e/ou conflituosa, pois nelas comparecem os convergentes e divergentes valores, objetivos, interesses, ações dos múltiplos setores e forças sociais que constituem a sociedade contemporânea. Sendo assim, existem formulação de planos, planejamentos, programas, projetos de governo e as metas para assegurar a governabilidade e que variam nas distintas situações históricas vividas por cada uma das cidades.

Segundo Barone, políticas de transporte socialmente acessíveis, que possam garantir a mobilidade, tornam-se estratégias de combate à pobreza já que aumentam as chances de se atenuar os circuitos internos que a retroalimentam.

Na gestão Marta Suplicy da cidade de São Paulo, gestão petista, 2000/2004, foi implantado o B.U. para integração entre trens e ônibus, mas na oportunidade o Metrô não aderiu ao sistema. Em 30 de dezembro de 2005, na gestão Serra/Kassab, o B.U. passou a ser aceito no Metrô. É notável que esta ferramenta somente passou a ser aceita no Metrô de São

Paulo com a “cooperação” entre as entidades federativas (prefeitura x governo) do Estado. Com esta análise podemos afirmar, então, que a solução poderia ser a união de forças políticas e/ou públicas para desenvolverem formas que possibilitem aos cidadãos maior acesso à cidade e aos seus recursos (cultura/lazer/educação, etc).

Após pesquisas realizadas pelo projeto Redes de Mobilidade Urbana, da PUCPR, verificou-se que:

“ o transporte deve ser um assunto mais político do que técnico, uma vez que

decisões do governo em diferentes escalas, da nacional à local, repercutirão na qualidade de vida da população, de acordo com o modelo adotado. (2012:12)

Nas ultimas décadas, a realidade brasileira apresenta instrumentos importantes de políticas urbanas, fruto de relevantes lutas de setores organizados, entre outros: o papel expressivo do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor; a nova figura da lei Orgânica do Município: o Ministério das Cidades e as Conferências Nacionais sobre as Cidades.

O Estatuto da Cidade, resultado de anos de reinvindicações, em seu artigo 41º ordena as atividades municipais, por meio do Plano Diretor, assim como “estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”.

As ações de priorização do transporte coletivo realizadas no município de

São Paulo entre 2001 e 2004, consolidadas no Programa „São Paulo Interligado‟, incluíram implementação do Bilhete Único (integração

tarifária), novos corredores e Terminais de ônibus (infraestrutura), além de uma reorganização geral do sistema (monitoramento e renovação de frota, regularização de operadores clandestinos, reordenamento de concessões). Tais iniciativas qualificaram a rede municipal de transportes, influenciaram a organização do sistema metropolitano de transportes e destacaram a questão do transporte coletivo na agenda política regional. (CRUZ: 2010)

Existem políticas para melhoria do transporte público, porém ainda são insuficientes, pois os problemas de saturação dos sistemas persistem e a deterioração de seus equipamentos também. Podemos citar como exemplo:

- A Lei de Uso e Ocupação do Solo é um instrumento municipal de planejamento territorial que impacta diretamente nos padrões de deslocamento diário da população e deve estar ligada a um plano de mobilidade urbana que crie condições para a redução das necessidades de deslocamentos motorizados e controle o processo de expansão urbana, desestimulando seu crescimento desordenado;

- Os Planos Diretores Municipais que respondem aos objetivos ligados à qualidade da mobilidade urbana;

- a Lei da Mobilidade, já citada anteriormente e anexa por completo para consulta.

Diante da discussão apresentada, é fácil perceber que não existe uma única solução, mas que os representantes dos órgãos competentes precisam criar medidas para melhoria do transporte coletivo com a integração dos mesmos.

superar as grandes distâncias percorridas de viagem para se ter acesso aos equipamentos públicos e para ir ao trabalho.

Políticas de transporte socialmente acessíveis, que possam garantir a mobilidade desses grupos, tornam-se, portanto estratégias de combate à pobreza já que aumentam as chances de se atenuar os circuitos internos que a retroalimentam. (BARONE, 2009:118)

Como já dito e reconhecido, o grave problema da metrópole é aquele diretamente relacionado ao desempenho das funções econômicas e sociais: o sistema viário e de transportes. A cidade, nos últimos meses, tem tido problemas graves com a circulação, conhecendo, nas horas de rush ou quando um problema qualquer ocorre em um ponto da cidade, congestionamentos que atingem até 177 quilômetros de extensão, implicando, consequentemente, um congestionamento geral do sistema de circulação da cidade. Apesar de o orçamento ser um dos maiores do país, a prefeitura de São Paulo não consegue dar conta desse ritmo de crescimento e de todos esses problemas que, evidentemente, não serão resolvidos, mediante uma postura funcionalista dos planejadores urbanos e uma compreensão equivocada do espaço geográfico e da dura realidade caracterizada pelo processo de globalização. É preciso estar atento à geografia do capitalismo, produtora de desigualdades. Seu reflexo sobre a cidade é extremamente perverso: desemprego, falta de manutenção urbana, enfim, aquilo de que a atual reengenharia neoliberal não se ocupa: do social, isto é, do cidadão. (SARDINHA NETO, 2012:39)

O Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentado em 2004 alerta para o grande crescimento do número de motocicletas, tanto em centros urbanos como nas áreas rurais. O grande problema é que o número de acidentes é muito alto, então precisam ser criadas políticas de prevenção e adequação desses sistemas modais de transporte.

A presença de motociclistas no sistema viário mundial é resultado do baixo custo quando comparado ao automóvel, pela possibilidade de trabalho e para compensar a ineficiência do transporte público coletivo de maneira geral.