Conhecimento declarativo no futsal : estudo comparativo de equipas profissionais e amadoras, considerando os anos de prática, idade, estatuto posicional e sistema de jogo

Texto

(2) UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física. CONHECIMENTO DECLARATIVO NO FUTSAL Estudo comparativo de equipas profissionais e amadoras, considerando os anos de prática, idade, estatuto posicional e sistema de jogo.. Monografia realizada no âmbito da disciplina de Seminário, do 5º ano do curso de Licenciatura em Desporto e Educação Física, da Opção Complementar de Desporto de Rendimento – FUTEBOL. Orientador: Professor Doutor Júlio Garganta Autor: Rui Dinis Reis Vieira Pinto Porto, Dezembro 2005.

(3) AGRADECIMENTOS Para a consecução de um estudo desta natureza, contamos com o contributo de algumas pessoas, que de um modo directo ou indirecto, de um modo mais acentuado ou menos acentuado, são determinantes para a exequibilidade do mesmo. Assim, gostávamos de agradecer, em primeiro lugar, ao Professor Doutor Júlio Garganta, orientador deste trabalho, pelo seu profissionalismo evidente e constante disponibilidade e vontade em elucidar-nos em aspectos centrais. Ao Professor Pablo Souza, pela cedência do Protocolo de Avaliação utilizado neste estudo e pela disponibilidade demonstrada em ceder material teórico. A todos os professores desta faculdade, pois sem eles não poderíamos chegar a este patamar. Aos responsáveis das equipas estudadas, pois cederam-nos tempo de treino para a execução dos testes. Aos jogadores intervenientes no estudo, pela paciência e colaboração. Ao Ricardo pela ajuda preciosa na recta final do trabalho. Aos meus pais e aos meus avós, por considerarem a minha formação como uma prioridade de vida. À Raquel, por todo o incentivo, apoio, encorajamento e amor..

(4) ÍNDICE GERAL. I. II. III. IV. AGRADECIMENTOS. I. ÍNDICE GERAL. II. ÍNDICE DE FIGURAS. IV. ÍNDICE DE QUADROS. V. RESUMO. VI. INTRODUÇÃO. 1. 1.1. Pertinência e Âmbito do Estudo. 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 6. 2.1. Aspectos Cognitivos inerentes aos Jogos Desportivos Colectivos. 6. 2.2. O Jogo de Futsal. 7. 2.3. Capacidades Técnicas no desenvolvimento do jogo de equipa. 10. 2.4. Capacidades Tácticas no desenvolvimento do jogo de equipa. 10. 2.5. Tomada de Decisão: um processo eminentemente estratégico. 13. 2.6. Atletas Profissionais versus Atletas Amadores. 15. 2.7. Conhecimento Declarativo. 21. MATERIAIS E MÉTODOS. 26. 3.1. Objectivos do estudo. 26. 3.2. Hipóteses. 26. 3.3. Variável Dependente. 27. 3.4 Variáveis Independentes. 27. 3.5. Especificação da Amostra. 27. 3.6. Protocolo de Avaliação. 28. 3.7 Apresentação e Recolha de dados. 31. 3.8. Procedimentos Estatísticos. 31. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 33. 4.1. Caracterização Geral. 33.

(5) 4.2. Em função da Especialização. 35. 4.3. Em função dos anos de prática. 39. 4.4. Em função da faixa etária. 41. 4.5. Em função do estatuto posicional. 43. 4.6. Em função das horas de prática. 45. 4.7. Em função do sistema de jogo. 47. V. CONCLUSÕES. 49. VI. RECOMENDAÇÕES. 51. VII. BIBLIOGRAFIA. 52. VIII. ANEXOS. 60.

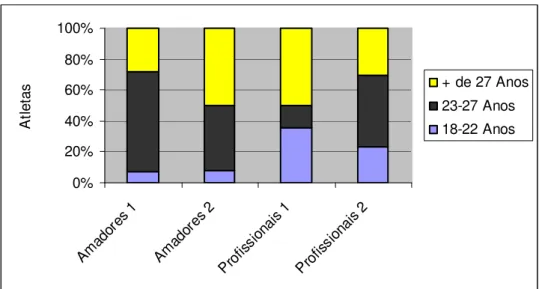

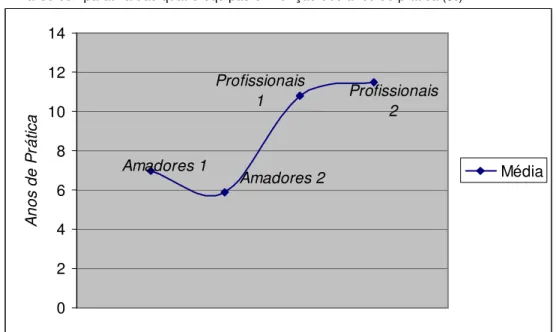

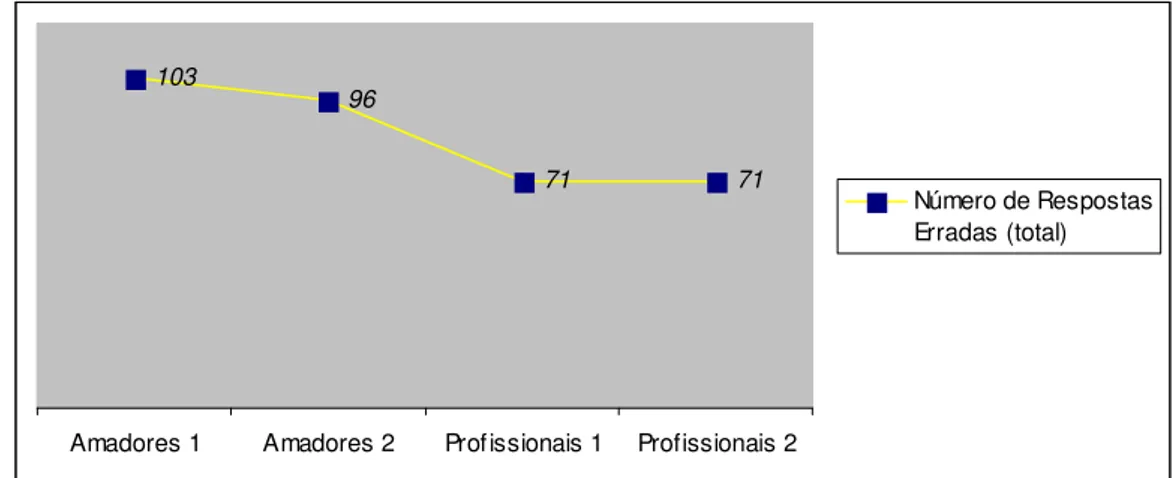

(6) ÍNDICE de FIGURAS. Figura 1. Caracterização da totalidade da amostra em função da idade (percentagem). 28. Figura 2. Exemplo de cena do Protocolo de Avaliação desenvolvido por Souza, 2002. 30. Figura 3. Análise comparativa das quatro equipas em função dos anos de prática ( ). 34. Figura 4. Análise comparativa das quatro equipas em função do número de treinos e horas semanais. 34. Figura 5. Análise comparativa das equipas em função das respostas erradas no Protocolo. 35.

(7) ÍNDICE de QUADROS. Quadro 1. Características do processamento de informação visual de atletas principiantes e experientes (Ripoll, 1987). 15. Quadro 2. Caracterização da totalidade da amostra em função da idade (n= 53). 27. Quadro 3. Análise Descritiva: média ( ), desvio-padrão (dp) e amplitude de variância (V) dos resultados obtidos no Protocolo de Conhecimento Declarativo referente à totalidade da população que constituem a amostra (n=53). 33. Quadro 4. Caracterização geral da amostra, por equipa, de acordo com o Protocolo de Conhecimento Declarativo e questionário. 33. Quadro 5. Análise Descritiva: média ( ), desvio-padrão (dp) e valor de p dos resultados obtidos no Protocolo de Conhecimento Declarativo em função da especialização. 35. Quadro 6. Relação entre o conhecimento declarativo e os anos de prática de Futsal. 39. Quadro 7. Relação entre o conhecimento declarativo e a faixa etária dos jogadores. 42. Quadro 8. Análise Descritiva: média ( ), desvio-padrão (dp) e valor de p dos resultados obtidos no Protocolo de Conhecimento Declarativo em função do estatuto posicional. 43. Quadro 9. Relação entre o conhecimento declarativo e as horas de treino semanais. 46. Quadro 10. Análise Descritiva: média ( ), desvio-padrão (dp) e valor de p dos resultados obtidos no Protocolo de Conhecimento Declarativo em função do sistema de jogo. 48.

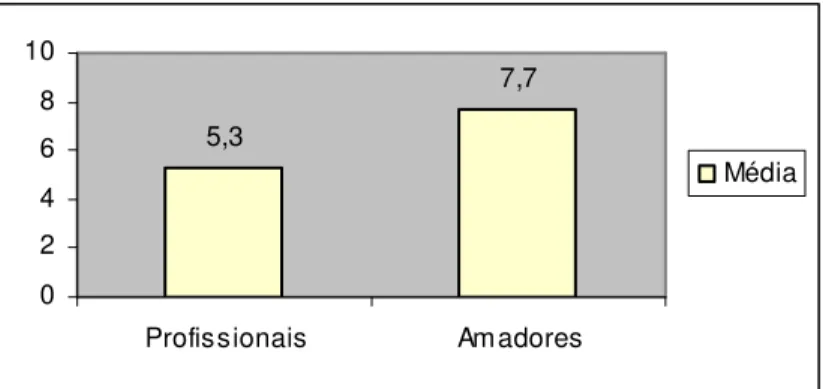

(8) RESUMO O presente estudo pretende comparar o nível do conhecimento declarativo de jogadores de Futsal, em função do nível de especialização (profissionais e amadores), anos de prática, horas de treino, faixa etária, estatuto posicional (guarda-redes e jogador de campo) e sistema de jogo utilizado (3:1 e 4:0). Para isso recorreu-se ao Protocolo de Avaliação de Conhecimento Declarativo, desenvolvido por Souza em 2002. Os resultados mostraram claramente que os atletas profissionais decidem melhor do que os amadores (p=0,001), enquanto que os atletas com mais anos de prática também tendem a decidir melhor do que os principiantes, pois apresentam menos erros no Protocolo de Conhecimento Declarativo aplicado (p= -0,6). Ambos os resultados revelaram diferenças estatisticamente significativas. No que diz respeito à relação entre as horas de prática e o nível de conhecimento declarativo, os resultados demonstram também que os atletas que dedicam um maior número de horas ao treino têm um maior número de acertos, sendo esta relação estatisticamente significativa (p= -0,4). Idêntica relação significativa foi encontrada quando se comparou diferentes faixas etárias, ou seja, os atletas situados numa faixa etária superior decidem melhor do que os atletas mais novos (p= -0,5). As diferenças apresentadas nas relações entre variáveis aproximam-se de -1 pois o coeficiente é feito entre a variável em questão (ex. faixa etária) e o número de erros no Protocolo aplicado. No que diz respeito ao estatuto posicional, os jogadores de campo, em relação aos guarda-redes, conseguiram uma maior percentagem de acertos no Protocolo de Conhecimento Declarativo, mas as diferenças mostraram-se não significativas, do ponto de vista estatístico (p= 0,09). Por fim, quando se comparou os jogadores em função do sistema de jogo utilizado (3:1 e 4:0), também não foram encontradas diferenças significativas do ponto de vista estatístico ao nível do conhecimento declarativo (p= 0,2). Nos estudos realizados mais recentemente, o talento do jogador está directamente ligado ao seu conhecimento declarativo (Fontinha, 2004). Palavras-chave: JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS, FUTSAL, CONHECIMENTO DECLARATIVO, TOMADA DE DECISÃO..

(9) I. Introdução. “ A obtenção de uma decisão sobre um problema pessoal típico, colocado em ambiente social, que é complexo e cujo resultado final é incerto, requer tanto o amplo conhecimento de generalidades como estratégias de raciocínio que operem sobre esse conhecimento.” DAMÁSIO (1994). Na actualidade, os Jogos Desportivos Colectivos (JDC) ocupam um lugar de destaque na cultura desportiva, sendo objecto de análise para estudiosos de todo o mundo. A especificidade e a identidade dos JDC destacam-se pela aleatoriedade, imprevisibilidade e variabilidade de comportamentos e acções, com um constante apelo à inteligência enquanto capacidade de adaptação a um contexto em permanente mudança (Garganta, 1996). Com esta afirmação, podemos retirar a justificação da crescente importância atribuída aos processos cognitivos, enquanto indispensáveis componentes do rendimento desportivo, principalmente no que diz respeito a capacidade de decisão do atleta. O Futsal, sendo um JDC, é um campo privilegiado para o estudo relacionado com a performance desportiva, pois relaciona-se com um contexto marcado pela acção dinâmica e não-repetitiva, onde as habilidades perceptivas e cognitivas assumem um destaque especial. A forma de actuação de um jogador e a sua consequente tomada de decisão estão fortemente condicionadas pelo modo como este percebe e compreende o jogo, regulando a organização da percepção, a compreensão das informações e a respectiva resposta motora (Souza, 2002). Compreender o jogo implica para o atleta “saber o que fazer” em determinada situação, relacionando com informações, conceitos e conhecimentos específicos já existentes, ou seja, possuir um nível de Conhecimento Declarativo (CD) que lhe permita responder a determinado lance de jogo da maneira mais eficaz. Mas o nível de CD está relacionado com variáveis independentes, tais como nível de especialização, anos de prática, faixa etária, estatuto posicional dentro de campo (guarda-redes ou jogador de campo) e horas de prática destinadas à modalidade. Assim, Williams e Davids (1995) findaram que os atletas profissionais de alto nível evidenciaram uma expressiva quantidade de CD acerca de como e quando executar determinadas acções. Quanto aos anos de experiência, Rodrigues (1998) também mostra que existe uma relação entre esta variável e o.

(10) nível de CD, enquanto que Brito e Maçãs (1998) atestaram que atletas de escalões etários mais elevados possuem um conhecimento mais amplo da modalidade. No que diz respeito ao estatuto posicional em campo (guarda-redes ou jogador de campo), não existe um consenso na literatura existente (Mangas, 1999; Correia, 2000; Miragaia, 2001; Fontinha, 2004). Todos os estudos acima aportados levam-nos a outras modalidades que não o Futsal, facto que nos faz levantar algumas questões. Será que os jogadores profissionais de Futsal, com maior tempo de prática por semana do que os jogadores amadores, possuem maior CD da modalidade? Qual será o estatuto posicional do jogador de Futsal (guarda-redes ou jogador de campo) que terá um conhecimento especifico mais desenvolvido? E será que os jogadores de Futsal mais experientes, com mais anos de prática, também demonstram um maior nível de CD? O presente estudo pretende, assim, investigar o nível de Conhecimento Declarativo dos jogadores de Futsal, tendo como base quatro equipas (duas amadoras e duas profissionais), considerando os anos de prática, idade, estatuto posicional e sistema de jogo. Ressalta daqui a importância da capacidade de decisão táctica e do CD da modalidade, pois, e segundo Souza (2002), muitas vezes, grandes atletas não conseguem. verbalizar. como. realizaram. uma. espectacular. jogada,. não. conseguindo explicar uma combinação táctica com os colegas de equipa. 1.1. Pertinência e âmbito do estudo. “O desenvolvimento das possibilidades de escolha do jogador, ou seja, da sua tomada de decisão, dependem obviamente do conhecimento que este tem do jogo.” GARGANTA (1997). Os Jogos Desportivos Colectivos (JDC) estão, na presente data, a ser alvo de análises, observações e registos por parte daqueles que querem saber mais da modalidade que lhes diz respeito, no sentido de aperfeiçoar o treino e atingir níveis de performance mais elevados. Os JDC caracterizam-se por uma grande imprevisibilidade de acções, sendo os problemas que se colocam aos jogadores de natureza eminentemente táctica (Garganta, 1997). Desta forma, o jogador deve decidir de uma forma imediata, escolhendo o procedimento táctico mais adequado, pois as competências dos.

(11) jogadores transcendem o domínio de um conjunto de habilidades técnicas (Costa, 2001), para se centrarem em grandes categorias de problemas relacionados com os constrangimentos do envolvimento (Garganta, 1997). Uma recente modalidade, integrada no grupo dos JDC, está a implantar-se com força no mundo desportivo, nomeadamente nos pavilhões e nas escolas: o Futsal. Se inicialmente esta modalidade funcionou como uma forma de recreação e lazer, no presente atravessa uma fase clara de competição, que vai desde os campeonatos escolares e nacionais, até aos mundiais, atraindo adeptos de todo o mundo. No. Futsal,. existem. diversas. estratégias. e. estruturas. tácticas. nas. movimentações defensivas e ofensivas, sendo que as variações no jogo são constantes (Voser, 2001). No que respeita ao jogo de ataque, este consiste em estabelecer critérios que possam criar movimentações, e, desta forma, surpreender o adversário na tentativa de atingir o objectivo final: o golo (Sampedro, 1997). O estudo na área do Futsal poderá ser justificado pela inserção desta modalidade no grupo dos JDC, pois este grupo caracteriza-se por acções de jogo desenvolvidas num espaço comum com participação simultânea de atacantes e defesas em relação à bola, por exigências de percepção em relação a objectos móveis (adversários, colegas, árbitros e bola) e objectos imóveis (áreas, linhas e balizas), sendo também a velocidade de ocorrência de acções e o nível de intensidade de jogo características particulares (Souza, 2002). O mesmo autor refere ainda que as exigências impostas pelas regras da modalidade e a complexidade das acções fazem com que os jogadores de Futsal tenham de adoptar uma permanente atitude táctica consciente, para superarem a inesperada estrutura das situações de jogo, bem como para coordenar acções entre atacantes e defensores em relação ao objectivo do jogo. A táctica apresentase assim como uma forma de resolução de problemas que o jogador enfrenta em situações de jogo (Souza, 2002). Claro está que uma modalidade relativamente recente (em comparação com outras) como é o Futsal, apresenta grandes lacunas a nível de conhecimento do jogo e onde a sua parte científica é praticamente inexistente em Portugal, pelo que.

(12) não podemos deixar de querer contribuir para que a qualidade de jogo e de treino evolua, com a performance associada. Garganta e Pinto (1989) referem que a análise das características particulares do jogo, a verificação das suas tendências evolutivas e as repercussões destas na orientação metodológica do processo de treino desportivo, constituem aspectos determinantes para a elevação do nível de prática e para a consequente evolução da modalidade. Podemos ainda constatar que existe uma escassez de pesquisas no Futsal, principalmente. quando. falamos. de. aspectos. táctico-cognitivos,. pois. a. predominância é dada a estudos centrados em ângulos técnicos e físicos (Souza, 2002). Importa também investigar sobre aspectos que determinam as performances de excelência. O que um jogador necessita para se revelar como um “expert”? Já todos sabemos que somente a grandeza técnica não faz jogadores de elite, devendo estar associada uma orientação táctica bem estruturada. Alguns estudos apontam para a importância do conhecimento específico da modalidade nas elevadas performances. Mas será isso também transferível para o Futsal? Analisando alguns estudos relativos à decisão estratégico-táctica, Costa (2001) aponta que os praticantes de excelência se caracterizam por possuírem um conhecimento declarativo e processual muito organizado, um processo de captação de informação mais eficiente, um reconhecimento de padrões de jogo e processos de decisão mais rápidos e precisos, um conhecimento táctico superior, assim como uma maior capacidade de antecipação dos acontecimentos do jogo e maior conhecimento das probabilidades situacionais. Assim, se a eficácia das equipas depende sobretudo da sua organização, materializada na capacidade para controlar o jogo através das variações de corredor na circulação de bola, das alterações de ritmo e do tipo de passe, no sentido de criar surpresa e romper o equilíbrio da equipa adversária (Garganta, 1997), não serão certamente os comportamentos repetitivos e previsíveis do jogador, mas a inteligente alternância de soluções, que permitirão responder a esta exigência do jogo moderno. A necessidade que os jogadores têm de saber o que fazer, para depois seleccionar como o fazer, utilizando a acção motora mais adequada ao problema.

(13) (Garganta e Pinto, 1998), tem proporcionado um interesse considerável na importância que o conhecimento específico da modalidade tem na performance desportiva (Thomas e Thomas, 1994). Esta capacidade de saber o que fazer em determinada situação de jogo está fortemente relacionada com o seu nível de especialização (profissional ou amador), anos de prática, faixa etária e, de certa forma, com o estatuto posicional do jogador. Todas estas variáveis vão influir positiva ou negativamente no nível de CD apresentado pelo jogador, o que inevitavelmente influencia a performance desportiva. Definindo, o CD comporta o conhecimento que explica ou suporta teoricamente a realização de uma acção. Os estudos efectuados têm relacionado positivamente a qualidade do praticante com esta forma de conhecimento. Segundo Mahlo (1980), a principal causa dos erros cometidos pelos jogadores pouco experientes consiste no desconhecimento da solução mais adequada, sendo os resultados dos estudos já realizados, reveladores de que as equipas melhor classificadas obtêm melhores resultados nos testes de conhecimento específico (Greco et al. 1998). Importa também auferir acerca do tempo da prática dedicada à modalidade, pois segundo Oliveira (2004), a qualidade de um desportista está dependente da quantidade de horas de exposição à prática da respectiva modalidade, relacionada com a qualidade e concentração dessa exposição. Destacamos também como justificação a escolha desta modalidade, o elevado interesse pessoal que nutrimos pelo Futsal, no passado como atleta e, actualmente, também enquanto treinador. Estamos ainda a enriquecer a nossa formação e agregar um conjunto de conhecimentos válidos para o futuro, bem como a contribuir para a evolução de todos aqueles que se sintam motivados e curiosos em relação à modalidade. Finalizando, sendo o Futsal uma modalidade pouco desbravada na literatura, o presente estudo pretende indagar o nível de Conhecimento Declarativo dos jogadores de Futsal, relacionando esta variável dependente com o nível de especialização dos atletas, a faixa etária, o número de anos de prática, o estatuto posicional ocupado pelos jogadores (guarda-redes ou jogadores de campo) e o sistema de jogo utilizado..

(14) II. Revisão Bibliográfica 2.1. Aspectos cognitivos inerentes aos Jogos Desportivos Colectivos. “A capacidade cognitiva é um pré-requisito fundamental para o jogo, o que faz com que não possamos esquecer fazer interagir as diferentes componentes de treino.” GARGANTA E PINTO (1995). Os JDC distinguem-se das outras modalidades desportivas pelo confronto existente entre duas equipas, com o objectivo de marcar / não sofrer golo (Garganta, 1995), ou seja, procurar um espaço favorável para realizar uma acção táctico-técnica que lhes permita atingir o objectivo. Para Gréhaine e Guillon (1992), o problema central dos JDC pode ser analisado sob o ponto de vista da oposição, pois os jogadores coordenam as suas acções no sentido de recuperar, manter e progredir com a bola para atingir o objectivo, o golo. Este ponto de vista vai de encontro à importância do desenvolvimento da táctica, pois neste conjunto de Jogos, o principal problema que se coloca é essencialmente táctico. Na opinião de diversos autores, os JDC implicam uma solicitação importante das capacidades cognitivas, sendo por isso importante centrar a formação no desenvolvimento dos processos cognitivos, para que os atletas estejam prontos para responder às solicitações do jogo (Schoch, 1987; Greco, 1998; Schubert, 1990; Konzag, 1992; Garganta e Pinto, 1995; Pinto, 1995; Tavares, 1995; Tavares e Faria, 1996; Garganta, 1997; Pinto, 1998, Balasch, 1998; Brito e Maças, 1998; Mangas, 1999). Assim, nos últimos anos verifica-se um crescendo de importância atribuída a esta dimensão enquanto factor determinante do resultado desportivo (Pinto, 1995; Garganta, 1997; Fontinha, 2004). Segundo Mangas (1999), diversos autores questionaram a importância dos aspectos cognitivos na performance dos atletas. Deste modo, o desportista ao adquirir informações de forma consciente, pode orientar-se mais correctamente durante o jogo e manifestar mais êxito nas acções tácticas (Tavares, 1995), pois é capaz de adequar a solução ao contexto existente (Mangas, 1999). É, então, necessário que o jogador analise o que é realmente importante, tendo para isso que possuir um vasto conhecimento da modalidade que pratica (Mangas, 1999),.

(15) embora Thomas (1994) considere que a existência isolada de CD não garanta a qualidade de acção. Se o conhecimento da modalidade praticada for vasto, o jogador sente uma correcta percepção do que é realmente importante, o que vai espelhar-se na correcta tomada de decisão e, consequente, qualidade de acção. A qualidade da tomada de decisão é, na opinião de vários autores (Rippol, 1987; Tavares, 1993; Alves e Araújo, 1996; Mangas, 1999), uma das mais importantes capacidades dos atletas, sendo também, em muitos casos, a responsável pelas diferenças inter-individuais do rendimento. Na mesma linha, Castelo (1998) afirma que os desportistas que apresentam um elevado nível de desempenho no jogo realizam processos cognitivos específicos de alto nível, possuem processos de recepção e elaboração de informações mais rápidos e mais precisos, e revelam menos erros na tomada de decisão. O conhecimento e a compreensão do jogo ganham assim, uma importância fundamental, pois permitem aos atletas tomar a decisão mais adequada em função da situação que se lhes depara se considerarmos que a qualidade do jogo reclama do sujeito comportamentos inteligentes (Garganta e Oliveira, 1996). 2.2. O jogo de Futsal. “No Futsal, as acções desenvolvem-se num espaço comum, com participação simultânea de atacantes e defensores em relação à bola, sem esperar a acção final do adversário, desde que se tem o controle ou não da bola, até alcançar os objectivos do jogo.” SOUZA (2002). Integrado no conjunto de modalidades que constituem os JDC, o Futsal tem vindo a crescer rapidamente, aumentado tanto o número de praticantes, como o número de adeptos, sendo uma modalidade de fácil acesso, pois proliferam o número de pavilhões. Sampedro (1993), considera que esta modalidade, incluída nos desportos de equipa, pode ser definida como um jogo de actividade complexa e dinâmica, devido à multiplicidade de factores que incidem directamente na acção sóciomotriz e no desenrolar do próprio jogo. O apelo à cooperação entre os elementos de uma equipa com o intuito de ultrapassar a oposição da equipa adversária e o apelo à inteligência, enquanto capacidade de adaptação a um contexto em.

(16) permanente mudança, constituem, segundo Garganta (1995), dois dos principais traços desta família de desportos. Num objectivo de síntese, efectuaremos uma abordagem das principais características dos JDC, a fim de estabelecer semelhanças entre o Futsal e outras modalidades. Além disso, a classificação do Futsal no contexto dos JDC permite evidenciar as suas especificidades, que serão fundamentais para legitimar este estudo. Assim, caracterizamos os JDC da seguinte forma (Souza, 2002): I - Existe a noção de confronto, com momentos de oposição e de colaboração; II - Ocorrem acontecimentos imprevistos; III - Existe um sistema de referência com vários componentes, no qual se integram todos os jogadores e com o qual se confrontam constantemente; IV - Apresentam uma série de parâmetros comuns a todas as modalidades; V - Possuem uma estrutura formal; VI - Ocorrem num contexto de elevada variabilidade, imprevisibilidade e alietoriedade das acções, no qual as equipas se confrontam a lutar por objectivos comuns; VII - Existe uma dependência do parâmetro situacional: as acções dos atletas mudam conforme a situação ambiental inter-relacionada com os objectivos de jogo. Com tudo isto, verificamos que um dos mais importantes objectivos que se coloca. aos. JDC,. especialmente. no. Futsal,. é. conseguir. um. elevado. desenvolvimento táctico nas acções de cooperação (passe, drible, remate, movimentação) para atingir o objectivo (marcar / não sofrer golo), pois não é aquele que possui capacidade física ou técnica superior que vence, mas sim aquele que é capaz de perceber as variáveis, de as analisar correctamente e depois encontrar e executar tecnicamente a melhor solução (Bedolla, 2003). No que diz respeito ao sistema táctico utilizado, inicialmente, as dificuldades no controlo da bola constituíam o principal entrave a um jogo com fundamento e intencionado. Com o decorrer do tempo, e pela observação de outras modalidades, as equipas foram-se organizando num estático "quadrado" (2:2), muito recuado, procurando ganhar a posse da bola para sair no contra-ataque, apurando ao máximo a finalização, para retroceder de novo à defesa e iniciar um.

(17) novo ciclo, sendo os recursos tácticos ofensivos colectivos praticamente inexistentes. A evolução visou essencialmente o processo ofensivo, procurando diluir a supremacia defensiva, surgindo naturalmente as primeiras rotações, com trocas simples de posição entre atacantes e defesas. Inevitavelmente houve uma adaptação dos processos defensivos, passando a defender-se em posições mais avançadas, com vista à redução do espaço de ataque, o que tornou o jogo mais dinâmico, com implicações óbvias na preparação física dos jogadores. Surge então o sistema 3:1, inicialmente com um “pivô” muito adiantado, quase estático e sem grandes preocupações defensivas, jogando frequentemente de costas para a baliza adversária. Perante tal situação, o “fixo” viu-se na obrigação de antecipar a acção do seu adversário, passando para tal a defender ao seu lado e não atrás como fazia anteriormente, anulando-o por completo. Apercebendo-se da maior ou menor qualidade do fixo, a equipa atacante passou a realizar várias rotações com o intuito de o afastar do seu espaço de acção preferencial. Para Sampedro (1997), o sistema 4:0 é o sistema mais moderno, e, no momento, é aquele a que as equipas mais recorrem. Refere também que é usual combiná-lo com o sistema 3:1. Sem dúvida que, actualmente, as equipas mais representativas da modalidade, nomeadamente em Portugal, apresentam já um elevado nível táctico-técnico, cujo grau de complexidade encontra paralelo em modalidades muito evoluídas como o Futebol, o Basquetebol ou o Andebol, sendo a estrutura mais utilizada a 4:0. Desta forma, Voser (2001), ateste que o sistema 4:0 é um dos sistemas mais utilizados em Espanha. Esta estrutura apresenta vantagens no facto de se dispor de todo o espaço de ataque livre para jogar e conseguir superioridade, devido às movimentações constantes. No entanto, este salienta que há a necessidade de todos os jogadores serem exímios no contacto com a bola, independente do seu estatuto posicional (incluindo o guarda-redes), que tenham boa técnica e, acima de tudo, que saibam jogar em equipa. Assim, qualquer que seja o sistema de jogo utilizado, todos os jogadores devem perceber o jogo, para saber adoptar a atitude táctica ofensiva ou defensiva (passe, movimentação, remate, drible) de acordo com a situação de jogo..

(18) 2.3. Capacidades Técnicas no desenvolvimento do jogo de equipa. “No Futsal, como uma modalidade desportiva, as técnicas individuais empregadas durante a prática de jogo são fundamentalmente influenciadas pelos seguintes componentes: equilíbrio, ritmo, coordenação geral, espaço e tempo.” ROMERO (2003). As capacidades técnicas no Futsal podem ser definidas como os instrumentos que os jogadores possuem para resolver os problemas/tarefas que lhes são propostas durante o jogo. Estas devem ser utilizadas para alcançar um objectivo previamente definido (Souza, 2002), devendo estar em sintonia com os colegas de equipa para tentar romper a harmonia adversária. Neste sentido, podemos considerar a técnica como a capacidade que garante a exequibilidade da acção pretendida para operacionalizar a decisão tomada, decisão essa que vai depender do nível de CD que o jogador possua da modalidade. Diversos autores criticam algumas formas de abordagem dos JDC pelo facto de nelas se empregar muito tempo no ensino da técnica, e pouco ou nenhum no ensino do jogo propriamente dito (Santesmases, 1998). Outros consideram necessário, para um correcto desenvolvimento, a existência de uma unidade entre formação técnica e táctica, sendo importante que a primeira tenha em consideração as exigências da segunda (Mahlo, 1980). Segundo investigações de Mangas (1999), nos últimos anos vários pesquisadores têm-se preocupado com o ensino do jogo de Futebol, argumentando que este deve ser apoiado na sua compreensão, ao preconizar a aquisição de conhecimentos tácticos desde a iniciação, de modo a promover a aprendizagem e abordagem das técnicas condicionadas às situações que surgem no jogo. Além da técnica, nos JDC deveremos formar jogadores inteligentes, pois só estes estão capacitados para tomar decisões correctas. 2.4. Capacidade Táctica no desenvolvimento do jogo de equipa. “No Futsal, toda a decisão que o atleta toma é uma decisão táctica e pressupõe uma atitude cognitiva do jogador, que lhe possibilita reconhecer, orientar-se a regular as suas acções motoras.” SOUZA (2002). Na actualidade, ao exigir-se dos jogadores e das equipas melhores níveis de eficácia,. aumentou-se. a. intensidade. e. ritmo. de. jogo,. o. que. afectou. significativamente os aspectos técnicos e psicológicos, traduzidos pelo aumento.

(19) da pressão sobre o raciocínio táctico dos jogadores. Este aumento do ritmo de jogo, afecta radicalmente o modo como o jogador percepciona as situações à sua volta, nas quais a instabilidade transitória do envolvimento imprime um novo sentido à estrutura da situação, influenciando a continuidade e a descontinuidade da expressão pessoal da maturidade e criatividade dos jogadores, das suas capacidades de cooperação com os companheiros e das suas capacidades de oposição com os adversários. Muitos autores defendem, pois, que a técnica é o ponto importante para uma performance máxima, enquanto que no lado oposto, surgem investigadores com a opinião que a táctica é central, revelando-se determinante para bons resultados, observando-se, por isso, que nestes últimos anos o centro das atenções se dirigiu para as questões tácticas (Greco e Chagas, 1992). Seguindo alguns autores (Frade, 1990; Garganta, 1995; Oliveira, 2001), a dimensão táctica assume o centro da estrutura do rendimento dos JDC, pois avoca-se como o elemento central nos jogos de oposição (Araújo, 1983; Konzag, 1985; Alves e Araújo, 1996; Moya, 1996; Mangas, 1999), sendo considerada por Castelo (1994), como conteúdo principal para o ensino dos JDC. Daí, o jogador em qualquer situação de jogo tem de saber o que fazer (decisão táctica), antes de eleger o como fazer (decisão técnica), pois a decisão táctica corresponde ao modo como a equipa procura transpor o adversário em busca do objectivo, através da sua disposição no terreno. Os conceitos de estratégia e táctica são conceitos que jogam com um papel importante no domínio do desporto, embora o seu grau de importância varie em função das actividades desportivas a que respeitam. A estratégia é um processo que, partindo de um conjunto de dados, define os cenários, as balizas, os meios, os métodos e institui regras de gestão e princípios de acção (Garganta, 1996). Sobre a mesma temática, Gréhaigne (1992) refere que a estratégia representa o que está previsto antecipadamente enquanto que a táctica é a adaptação instantânea da estratégia às configurações do jogo e à circulação de bola. Segundo Garganta (1997), a táctica é o entendimento de oposição entre os adversários e companheiros, que através de uma relação de oposição, torna funcionais estratégias, às quais está implícito o conceito e o sentido da táctica..

(20) Com tudo isto, podemos argumentar que um atleta sem capacidades técnicas favoráveis dificilmente triunfará, pois não consegue colocar em prática as opções que lhe são colocadas, mas se for bem dirigido terá algumas hipóteses. Se a táctica e o sistema táctico da equipa não é fundamental, porque é que são os treinadores despedidos após maus resultados e não os jogadores? O jogador deve, assim, saber o que fazer para depois seleccionar o procedimento técnico mais adequado, pois as competências dos jogadores ultrapassam largamente o domínio de um conjunto de habilidade técnicas (Garganta, 1997). O jogador deve, ainda, ajustar-se e, principalmente, anteciparse às situações (Garganta e Pinto, 1995) para que o objectivo pretendido seja alcançado, sendo necessário um conjunto de procedimentos específicos para a organização interna do desenvolvimento de jogo, a fim de as acções individuais e as relações recíprocas de comunicação – cooperação sejam coordenadas (Souza, 2002). Greco (1995, citado por Souza, 2002) classifica a capacidade táctica, relacionando dois aspectos fundamentais: a função do jogador e a característica da acção. A função do jogador diz respeito às acções dos atletas, tanto em situação de ataque como em defesa (posse ou não de bola). A característica da acção diz respeito ao número de atletas envolvidos na acção, podendo ser individual, de grupo e colectiva. As decisões sobre “o que fazer”, “quando fazer”, “onde fazer”, “porque fazer” e “como fazer”, apresentam-se como vectores indispensáveis para o entendimento do jogo, possibilitando ao jogador actuar de uma maneira inteligente, e consequentemente eficaz, durante o jogo de equipa. Na mesma linha, Garganta (1995) defende que na construção de uma atitude táctica, a selecção do número e qualidade das acções depende do conhecimento que o jogador tem do jogo. Um jogador que evidencie um bom nível de processamento de informação poderá elaborar com sucesso um esquema mental de actuação motora. Santesmases (1998) vem de encontro a esta afirmação, pois efectuou um trabalho experimental com jovens basquetebolistas em fase de iniciação, para uma dada situação de jogo, demonstrando que uma formação cognitiva prévia influi positivamente no rendimento táctico dos jovens, ou seja, a Prática Deliberada.

(21) defendida por Ericsson (1993) e o treino dirigido para um objectivo são factores fundamentais para a performance desportiva. Balasch (1998) acrescenta que a componente táctica é mais relevante que a componente técnica, pois para além do 1x1, característica essencial dos jogos de oposição, a actuação coordenada com os restantes companheiros / adversários, traduzida na táctica colectiva, é fundamental para o êxito da acção que está duplamente considerada no tempo e no espaço. 2.5. Tomada de Decisão: um processo eminentemente estratégico. “A qualidade de decisão do atleta está ligada ao seu conhecimento declarativo e conhecimento processual específicos, às suas capacidades cognitivas e à competência na sua utilização.” ALVES E ARAÚJO (1996). No entendimento de vários autores (Rippol, 1987; Tavares, 1993; Alves e Araújo, 1996; Araújo, 1997; Mangas, 1999), a tomada de decisão no desporto adquire grande importância, sendo o seu conceito associado ao conceito de estratégia e considerada uma acção eminentemente táctica (Oliveira, 1993). A tomada de decisão é uma das mais importantes capacidades do atleta, sendo, em muitos casos, responsável pelas diferenças inter-individuais de rendimento. Thomas et al. (1988) consideram que as decisões que são tomadas no desporto,. estão. dependentes. dos. conhecimentos. relativos. à. prestação. competitiva, principalmente nas modalidades que dependam do processamento de informação e na qualidade de decisão, como é o caso do Futsal. Nos momentos fulcrais, quem toma as decisões correctas é o indivíduo mais inteligente e com melhor conhecimento táctico. No Futsal, a tomada de decisão é bastante complexa, pois existe um rol alargado de possíveis soluções para resolver um único problema, com a agravante de a relação espaço/número de jogadores minimizar o tempo possível de processamento de informação. Aqui o pensamento deve ser mais rápido e a acção imediata. Nos JDC, e no Futsal enquanto jogo desportivo colectivo, a dificuldade de manter os níveis de performance evidenciados nos exercícios complexos (exercitação dos elementos técnico-tácticos em situação controlada), nas situações de aplicação (transferência para o jogo) e no próprio jogo, tem preocupado tanto investigadores como especialistas do terreno (Mesquita, 1996). Isto acontece, porque, perante os problemas reais que o jogo levanta, os.

(22) praticantes têm de saber ler as situações, e tomar decisões em função do que percepcionam, de acordo com as suas experiências pessoais na modalidade, anos de prática e tipo de prática a que foi exposto. Souza (2002) refere que a tomada de decisão de um atleta numa determinada acção de jogo é uma eleição de uma probabilidade de acção ou de reacção numa situação na qual se apresentam várias opções. Tal como no presente estudo, a maioria dos trabalhos realizados nesta área refere-se essencialmente ao possuidor da bola (French e Thomas, 1987; McPherson e Thomas, 1989; Konzag, 1991; Tavares, 1993; William e Davids, 1995; Pinto, 1995; Brito e Maças, 1998; Rodrigues, 1998; Greco et al., 1998; Mangas, 1999; Miragaia, 2001) e consiste na apresentação aos praticantes de situações de jogo em vídeo ou filme, onde estes, após visionarem a situação, devem decidir qual a decisão táctica mais correcta a tomar. Na mesma linha, Helser e Pauwels (1987) realizaram um estudo utilizando um simulador de movimentos tácticos. O estudo envolveu praticantes que jogavam futebol de recreação e praticantes federados com 10 anos de prática em competição. Os resultados mostraram claramente que os segundos podem tomar decisões tácticas em maior quantidade e de forma mais rápida no momento mais propício, em relação aos primeiros. Assim, os atletas com mais anos de experiência estão em lugar privilegiado para conseguirem decidir melhor sobre o que fazer numa situação que lhes é confrontada durante o jogo. Num estudo de Brito e Maçãs (1998), em que foram comparados diferentes escalões etários, os atletas dos escalões mais elevados, decidiam melhor do que os seus colegas de escalões etários mais baixos. Argumentando, os atletas situados numa faixa etária mais elevada, estão, igualmente mais cotados para acertar com mais probabilidade quando é tempo de efectuar uma decisão tácticotécnica. Noutros estudos (French e Thomas, 1987; McPherson e Thomas, 1989; Rodrigues, 1998) foi encontrada uma relação significativa entre o nível de CD possuído pelos jogadores e a adequação da tomada de decisão..

(23) 2.6. Atletas Profissionais vs Atletas Amadores Os estudos comparativos entre profissionais e amadores, entre “expert e novice” são normalmente apontados para as modalidades mais tradicionais como o Basquetebol, Futebol, Ténis, Voleibol, sendo poucas as referências ao Futsal. Assim, a bibliografia de abordagem comparativa entre "expert e novice" visa determinar as diferenças existentes entre jogadores que se encontram nos extremos do processo de aprendizagem táctico-técnica ou nos extremos dos níveis de competição, com o intuito de identificar quais as habilidades necessárias para que os amadores/iniciantes alcancem um nível de performance equivalente ao apresentado por profissionais/experientes (Rezende e Valdés, 2003). Mahlo (1980), a partir de estudos efectuados em Basquetebol, sustenta as hipóteses de que os jogadores experientes, quando comparados com os menos experientes, apresentam um sistema perceptivo mais aperfeiçoado para reproduzir a organização do jogo e descodificam mais profundamente a informação. Rippol (1987) confirma a validade desta afirmação, mostrando as diferenças fundamentais no processamento de informação visual entre atletas principiantes e experientes (cf. Quadro 1). Quadro 1 – Características do processamento de informação visual de atletas principiantes e experientes (Ripoll, 1987).. ATLETAS PRINCIPIANTES A informação visual é pontual e corresponde a um conjunto de acontecimentos; A informação é tratada sobretudo em visão central; A leitura dos diferentes acontecimentos é feita em ordem cronológica das suas aparições; Um número importante de acontecimentos é analisado; O tempo destinado a consultar cada um dos acontecimentos é curto. A informação é incompleta; O tempo total de análise é elevado; Apresentam um longo período de tempo entre a recepção de informação e o desencadeamento da resposta; As respostas motoras são muitas vezes inadequadas.. ATLETAS EXPERIENTES A informação visual é inter-relacional. Esta relaciona os diferentes acontecimentos; A informação implica completamente a visão central e periférica; A “leitura” é muitas vezes antecipada. O atleta coloca o seu olhar na direcção precisa onde vai aparecer o acontecimento; Só os acontecimentos mais pertinentes são analisados. O seu número é restrito; O tempo dedicado a consultar cada acontecimento é longo. A informação é completa; O tempo total de análise é reduzido; A resposta é desencadeada durante a análise da situação; As respostas motoras são apropriadas..

(24) Através da interpretação do quadro 1, podemos depreender que os atletas experientes possuem ao nível do processamento de informação visual, capacidades que posteriormente se irão reflectir positivamente nos aspectos relacionados com a qualidade e prontidão das decisões, conforme nos é dado a observar nos pontos 7 e 8 do referido quadro. Para Rezende e Valdés (2003), o jogador experiente demonstra algumas características que o distinguem dos principiantes. Assim, evidenciamos algumas conclusões do trabalho que se relaciona com o presente estudo. Os jogadores mais experientes fazem uso eficiente das capacidades cognitivas, geralmente como resultado da automatização das habilidades fundamentais, têm capacidade de diferenciar as informações significativas das menos relevantes e não se distraem com as últimas, conseguindo estabelecer relações entre o que está a acontecer e as situações que poderão daí ocorrer, concebendo diferentes alternativas, consoante a capacidade de antecipação das acções dos adversários, de acordo com experiências anteriores. Quanto ao nível de especialização do jogador, Gréhaigne (1992) indica que quanto mais elevado é o seu nível, melhor definida está a imagem mental. Na mesma linha, constatamos que, e segundo Rink et al. (1996), atletas de elite caracterizam-se por possuírem um CD mais organizado e estruturado, um processo decisional mais rápido e preciso, superior conhecimento táctico, maior capacidade de antecipação dos eventos do jogo e das respostas do oponente e superior conhecimento das probabilidades situacionais (evolução do jogo). Williams et al. (1999) também distinguiram algumas diferenças fundamentais ao nível da prática, onde os profissionais e experientes destacam-se por serem mais rápidos e precisos a reconhecer padrões de jogo, serem eficazes a antecipar as. acções. dos. adversários,. baseando-se. em pistas. visuais, revelarem. conhecimentos superiores em situações mais prováveis, adoptarem decisões tácticas mais ajustadas à situação e terem um conhecimento mais estruturado e aprofundado das matérias específicas. Aliado a tudo isto, os atletas profissionais contam com um maior número de horas semanais de exposição à actividade. Com as conclusões retiradas destes últimos dois estudos, podemos inferir que o atleta profissional tem características próprias que lhe permitem observar e agir.

(25) de um modo mais eficaz e correcto em relação ao atleta amador, o que os distingue ao nível da prática. Para melhor compreender a origem dos desempenhos de expertise, Ericsson et al. (1993) conceberam a teoria da Prática Deliberada, rejeitando a perspectiva de que as prestações de excelência estão dependentes do talento inato dos jogadores. Os autores consideram que o alto nível de desempenho está relacionado com a quantidade e qualidade do processo ao qual o jogador for submetido, sendo que a quantidade se refere ao número de horas de prática específica ao qual o jogador foi exposto, enquanto que a qualidade se relaciona com a estrutura e a forma de operacionalização do processo, com a vontade que o jogador tem em evoluir e com a concentração na execução das tarefas propostas. Gardner (1995) desafia esta teoria pois afirma que os factores inatos não são contemplados, e, segundo o mesmo autor, mostram-se como essenciais para que os indivíduos possam aprender mais rapidamente determinadas habilidades. Os estudos de Ericsson (2003) salientam que através da Prática Deliberada, o atleta melhora a qualidade de prestação, provocando mudanças nos mecanismos cognitivos e nas estruturas cerebrais, adaptando-se às novas exigências provocadas pelo experienciar permanente. Em comparação, French e Thomas (1987) efectuaram um estudo com atletas de Basquetebol, avaliando a relação entre o conhecimento do jogo, o desenvolvimento de habilidades específicas e o rendimento em jogo. Concluíram que na generalidade, os jogadores mais experientes demonstraram maior conhecimento da modalidade, aliado a um rendimento superior. Os resultados indicaram também que o conhecimento de jogo estava relacionado directamente com a capacidade de tomar decisões. Podemos ainda acrescentar que o conhecimento de jogo é fundamental na performance dos jovens atletas, uma vez que no final da época este factor foi o único que se revelou como preditor significativo da capacidade de tomada de decisão. Também McPherson e Thomas (1989), num trabalho semelhante, mas com uma amostra constituída por jovens praticantes de Ténis, encontraram resultados semelhantes aos do Basquetebol. Da mesma forma, William e Davids (1995) efectuaram um estudo com futebolistas experientes. O objectivo era saber até que ponto o CD de atletas de.

(26) alto nível é resultado da experiência acumulada, ou característica intrínseca aos melhores jogadores. Os resultados demonstraram um maior conhecimento específico por parte dos jogadores de alto nível. Na opinião dos autores, o seu elevado conhecimento de base, permitiu-lhes descodificar e processar a informação de forma mais eficiente. Também na mesma modalidade, Mangas (1999) conclui que a qualidade de decisão está correlacionada com a experiência e anos de prática, situação confirmada em trabalhos anteriores (Helsen e Pauwels, 1987; Tavares, 1993, Tenenbaum et al. 1993; Mendes, 1999). Um estudo de Williams et al. (1993) sustenta que os atletas mais experientes possuem um conhecimento de base da modalidade mais amplo, permitindo-lhes assim, identificar e valorizar determinadas situações e/ou soluções. A este respeito, Williams e Davids (1995) crêem que o maior nível de CD possuído pelos jogadores mais experientes, também se deve à prática desportiva contínua e não apenas à instrução. Outros trabalhos (French e Thomas, 1987; Williams et al. 1993; Thomas, 1994; Pinto, 1995; Rodrigues, 1998) mostram-nos também a existência de um maior conhecimento específico da modalidade por parte dos atletas mais experientes, o que leva a que estes reconheçam mais facilmente os problemas e identifiquem melhores soluções. Dentro da mesma temática, Garganta (1997) conclui que jogadores com prestações de excelência apresentam um maior conhecimento táctico, um conhecimento declarativo e processual mais organizado e estruturado, processos de reconhecimento de padrões de jogo mais eficazes e superior conhecimento das probabilidades situacionais de jogo, em relação a atletas principiantes. Também Greco et al. (1998) e Gréhaigne e Godbout (1995) afirmam que existe uma relação positiva entre o CD e a qualidade do praticante. Pinto (1995) e Williams e Reilly (2000) concordam com esta relação, pois afirmam que a análise da situação e a capacidade de encontrar solução adequada para o problema está, em parte, dependente dos conhecimentos tácticos. Janelle e Hillman (2003) afirmam que os atletas mais experientes são possuidores de um CD elevado, mais organizado e estruturado. Além disso, são.

(27) capazes de reconhecer mais facilmente informações significativas, não se distraindo com informações irrelevantes. Para Oliveira (2001), os peritos cometem menos erros, demonstram uma melhor qualidade nas decisões tomadas e evidenciam superior conhecimento processual da tomada de decisão, em oposição aos iniciados. No que diz respeito às decisões tácticas ofensivas dos futebolistas, Vieira (2003) afirma que os de nível superior demonstram maior capacidade de decisão táctica, apesar de as diferenças não serem estatisticamente significativas. Ainda neste estudo, o mesmo autor concluiu, também sem diferenças estatisticamente significativas, que os atacantes possuíam maior conhecimento do jogo, quer em termos de qualidade de resposta, quer em termos de prontidão. Em 1992, De Groot (citado por Oliveira, 2004) comparou ex-campeões de xadrez com jogadores principiantes. Demonstrou que o que diferenciava os experientes dos principiantes era a capacidade de escolher o melhor caminho para a solução, sem considerar todos os outros caminhos possíveis. Relativamente à quantidade de horas de prática específica, Oliveira (2004) refere que a investigação actual aponta que o nível de expertise dos jogadores tem elevada relação com a qualidade do processo. Esta qualidade tem também inerente o conhecimento específico que o atleta possui do jogo. French e McPherson (1999) acrescentaram que a performance dos expertos é o resultado de um superior acumular de milhares de horas de prática em relação aos praticantes de nível intermédio ou de recreação, durante 13 a 15 anos de prática. Todos estes autores corroboram a afirmação de Rodrigues (2004) quando este refere que a capacidade cognitiva (selecção da resposta e tomada de decisão) e a capacidade para executar eficientemente as habilidades específicas são consideradas imprescindíveis para se alcançar a optimização do rendimento em varias modalidades desportivas. Em relação ao estatuto posicional, Miragaia (2001) atestou no seu trabalho que nos atletas de alto nível competitivo são os guarda-redes, defesas laterais, médios ofensivos e pontas-de-lança aqueles que respondem mais acertadamente, enquanto que nos de nível inferior são os médios defensivos e defesas centrais os que apresentam melhores resultados. O mesmo autor refere que perante a constante pressão temporal, os atletas com menor nível de prática de competição.

(28) poderão não conseguir manter o compromisso e a exactidão de resposta da aplicação do conhecimento. No mesmo estudo, e considerando a globalidade da amostra, são os defesas laterais que apresentam valores superiores de CD. Na mesma linha, Correia (2000) conclui que são os médios ofensivos aqueles que apresentam mais respostas correctas, enquanto que Mangas (1999) afirma que são os guardaredes e os defesas centrais. Fontinha (2004) apresenta os pontas-de-lança e os defesas centrais como os melhores nos resultados globais do teste de CD. De realçar que todos estes estudos não apresentam diferenças estatisticamente significativas. Quanto ao estatuto posicional que apresenta mais erros no teste de CD, Mangas (1999), Correia (2000) e Miragaia (2001) apresentaram os pontas-delança como o grupo com um maior número de respostas erradas. Assim, podemos ainda afirmar que a evolução do jogo passa, sobretudo, pelo desenvolvimento das capacidades e dos conhecimentos específicos dos jogadores relativos ao entendimento do jogo nas diferentes escalas (individual, grupal, intersectorial e colectiva) relacionando as dimensões cognitivas e tácticas. Pela análise dos estudos anteriores, parece poder concluir-se que os atletas experientes possuem um conhecimento mais elevado que os seus colegas principiantes. Podemos ainda realçar que aqueles que estão expostos a um maior número de horas de prática e aqueles que se situam numa faixa etária superior são também privilegiados, pois apresentam um CD superior. Quanto às diferenças entre estatutos posicionais em campo, os estudos não apontam para diferenças significativas, não havendo também consenso quanto às pequenas disparidades. Igualmente, parece importante distinguir as diferenças entre os atletas amadores e os profissionais de Futsal, pois os estudos analisados não aportam para a modalidade estudada no presente trabalho. De uma maneira geral, pretendemos averiguar se no Futsal, tal como nas outras modalidades referenciadas, os atletas profissionais e mais experientes são capazes de apresentar um nível de CD mais elevado em relação aos amadores, pois o CD é fundamental na performance desportiva de elite e na possibilidade de apresentar desempenhos de melhor qualidade..

(29) Posto isto, será possível averiguar se, no Futsal, o CD está directamente relacionado com o nível de mestria dos atletas. 2.7. Conhecimento Declarativo. “ O conhecimento processual descreve a forma como as coisas trabalham sob diferentes tipos de circunstâncias, descrita na forma de instruções passo a passo. Pode fornecer uma aplicação imediata para o conhecimento declarativo, que é uma representação descritiva do domínio. Declara os factos do mundo, o que as coisas são e como se relacionam no mundo.” Abel (2002). O ritmo e a variabilidade de jogo que é proposto a um jogador de Futsal evidencia grande exigência em termos dos conhecimentos declarativos e processuais, obrigando os jogadores a uma concentração constante no jogo para realizar uma correcta leitura deste e decidir por uma resposta motora (acção técnico-táctica) adequada. Mas para situar a temática, importa definir conhecimento e conhecimento declarativo. Eysenck e Keane (1994) atestam que o conhecimento pode ser considerado como a informação que é representada mentalmente num formato específico e estruturado ou organizado de determinada forma. Jensen (2002) salienta que os níveis de conhecimento aumentam quando os ambientes de aprendizagem são enriquecidos, com aprendizagens desafiantes, que levantam sistematicamente novos problemas e diferentes formas de resolução. Morin (1991) salienta que todo o conhecimento opera por selecção de dados significativos e rejeição de dados não significativos, ou seja, separa o que não importa e une o que é significativo, hierarquizando o principal do secundário. O conhecimento é construído com o objectivo de ordenar a experiência, estando em permanente crescendo e em constante reformulação. Não é estanque, pois depende de experiências anteriores, de capacidades cognitivas, de sentimentos e emoções associados a momentos passados (Damásio, 1994). Quanto ao CD, os seus termos e conceitos são atribuídos a Cohen (1984). Para este autor, o CD está relacionado com a aquisição de saberes que são posteriormente requisitados à memória. Este conhecimento é acessível de forma consciente (Cohen, 1984; Eysenck e Keane, 1994) e está relacionado com o que fazer perante determinada situação (Oliveira, 2004)..

(30) De uma forma geral podemos considerar que o CD em acções táctico-técnicas ofensivas é importante para que se consigam melhores prestações desportivas (Fontinha, 2004). Chi e Grasser (1980) referem que o conhecimento declarativo e processual diz respeito à reunião de um conjunto de processos cognitivos para executar uma sequência de acções com esse conteúdo. Este tipo de conhecimento remete-nos para questões que combinam as intenções com as questões técnicas, ou seja, implica levar o atleta a adquirir um repertório táctico-técnico para a resolução dos problemas em situação de treino e/ou de jogo. No entendimento de Konzag (1985), muitas das acções erradas advêm de carências ao nível da percepção e análise das situações, as quais se devem em muitos casos, a um deficiente conhecimento do jogo. Reportando-nos ao Futsal, as situações de jogo são caracterizadas pela instabilidade do meio envolvente que se encontra em constante mutação e por acções de antecipação, ou seja, acções que procuram prever antecipadamente o desenvolvimento e o resultado dos acontecimentos de uma dada situação de jogo, tornando assim, a sua capacidade de intervenção mais eficiente (Castelo, 1998). Thomas (1994) considera que à medida que se desenvolve a actividade desportiva, o conhecimento evolui mais rapidamente do que as habilidades. Assim, no Futsal os atletas devem estar permanentemente em sintonia com o meio envolvente, de modo a perceberem e analisarem os sinais relevantes, pois as capacidades tácticas apresentam relação directa com os processos cognitivos. Esta relação deve ser dependente dos objectivos a atingir e do plano de acção a adquirir. O CD apresenta-se como uma categoria do conhecimento e caracteriza-se por ser uma representação descritiva do domínio, declarando os factos associados, o que as coisas são e como estas se associam. Este conhecimento está relacionado com “saber o que fazer” perante determinada situação e relaciona-se com informações, factos, conceitos e conhecimentos específicos já existentes. Williams et al. (1999) afirmam que o CD é considerado um pressuposto importante para os atletas de elite, pois garante elevados níveis de mestria. Portanto, o CD assume uma importância determinante para o jogador, tanto na interpretação da situação para posterior escolha de decisão, como na.

(31) interpretação do resultado da decisão. Quanto mais abrangente for o CD especifico dos jogadores, maiores são as possibilidades de apresentarem desempenhos de melhor qualidade (Oliveira, 2004). Na mesma linha, Resende (2002) refere que é fundamental que os jogadores reconheçam um sentido em cada comportamento, ou seja, deverão interpretar da melhor forma esses comportamentos, levando a uma compreensão dos significados das acções tácticas da sua equipa e da equipa adversária. Estas exigências fazem com que o atleta possua mais do que uma simples percepção, ou seja, fazem com que interprete o comportamento motor e que lhe atribua um sentido, dependendo disso o nível de CD que possui. Já Garganta e Oliveira (1996) adiantam que o comportamento inteligente do praticante de um desporto colectivo depende da sua capacidade de elaborar e seleccionar soluções pertinentes para atingir os objectivos (resolver problemas) e de responder de um modo coerente e apropriado às questões, criando formas significantes e compreensíveis. No Futsal, o nível de importância e o significado das informações varia de acordo com o contexto, fazendo com que seja necessária a selecção e a codificação destas em função das situações ambientais especificas. O significado e o nível de importância dos sinais que o atleta percebe, dependem do nível de conhecimento que detém do jogo ou das situações em que está inserido. Então, o conhecimento armazenado na memória serve como referencial para análise e avaliação das informações, permitindo a sua selecção e codificação. Alguns estudos sugerem que a qualidade dos praticantes está relacionada com o CD. French e Thomas (1987) apresentam-nos resultados que mostram uma relação positiva e significativa entre o conhecimento específico e a componente de decisão da performance. Os atletas de alto nível evidenciam uma expressiva quantidade de conhecimento declarativo e processual acerca de como e quando executar determinadas acções, no contexto do seu desporto, ou da estrutura do jogo (Starkes e Lindley, 1993; Williams e Davids, 1995) Constata-se, assim, que os atletas de elite se caracterizam por possuírem, ao nível cognitivo, um conhecimento declarativo e processual mais organizado e.

(32) estruturado, um processo de captação de informação mais eficiente, um processo decisional mais rápido e preciso, um reconhecimento dos padrões de jogo (sinais pertinentes) mais eficaz, superior conhecimento táctico, maior capacidade de antecipação dos eventos do jogo e das respostas do oponente e superior conhecimento das probabilidades situacionais (evolução do jogo). Ao nível da execução motora, ou seja, ao nível da prática, e ainda relativo aos atletas de elite, é referido que estes revelam uma elevada taxa de sucesso na execução das técnicas durante o jogo, maior consistência e adaptabilidade nos padrões de movimento, movimentos automatizados executados com superior economia de esforço e superior capacidade de detecção de erros e de correcção de execução. Pinto (1995) efectuou um estudo para avaliar o CD em jogadores de Basquetebol. As conclusões mostram que o grupo de nível mais elevado de rendimento, apresentou melhores resultados ao nível do conhecimento do jogo, não se diferenciando, no entanto, de forma estatisticamente significativa, dos demais. Porém, quando se confrontaram os resultados dos atletas federados com os do desporto escolar, esta diferença revelou-se significativa. Também Rodrigues (1998) se centrou na mesma modalidade. Comparou atletas juniores de Basquetebol federados e do desporto escolar, quer ao nível do conhecimento do jogo, quer ao nível da tomada de decisão. Concluiu que os jogadores federados possuíam um CD superior quando comparados com os do desporto escolar, sendo as questões tácticas aquelas que mais os diferenciaram. No protocolo referente à tomada de decisão, também os federados tomam decisões tácticas mais adequadas do que os do desporto escolar. Ainda no Basquetebol, Mendes (1999) efectuou um estudo com praticantes do sexo masculino. Dividiu-os em dois grupos, em função dos anos de prática, tendoos comparado ao nível do deslizamento defensivo, do conhecimento teórico e da adequação das acções defensivas às situações de jogo. O primeiro grupo (G1) era formado por atletas com três ou menos anos de prática, e o segundo (G2), por atletas com quatro, ou mais, anos de prática. Para o nosso estudo, salientámos os resultados obtidos ao nível do teste de conhecimento de jogo. Assim, os atletas do G2 apresentam um conhecimento superior aos atletas do G1, não se tendo revelado no entanto, diferenças significativas do ponto de vista estatístico. Apenas.

(33) ao nível do conhecimento das regras é que as diferenças encontradas são estatisticamente significativas. Souza (2002) dedicou-se ao Futsal, facto que revela o crescente interesse pela nossa modalidade. Realizou um estudo tendo como objectivo validar testes que possam avaliar fidedignamente o conhecimento táctico no Futsal (teste usado no presente documento). No que diz respeito ao estatuto posicional, Mangas (1999) aferiu que em idades escolares, ainda não existem diferenças significativas ao nível do CD, ou seja, parece não haver ainda nestas idades, especializações em postos específicos que possam originar diferenças de conhecimento acentuadas no que se refere à melhor forma de resolver situações táctico-técnicas ofensivas. Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas, o mesmo estudo cotejou que são os guarda-redes e os defesas centrais que apresentam maior valor de CD, estando os defesas laterais no lado oposto da tabela. Segundo o mesmo autor, este facto pode ser explicado pelo maior tempo de observação que os jogadores destas posições (guarda-redes e defesas centrais) têm durante os jogos, e pelas soluções que eles necessitam de encontrar para obstar às concretizações dos avançados contrários. De todo este seu trabalho, Mangas (1999) conclui ainda que o CD em acções táctico-técnicas ofensivas é fundamental para se conseguirem bons desempenhos desportivos. Da análise destes estudos, conclui-se que os atletas profissionais/experientes possuem um conhecimento declarativo da modalidade mais elevado em comparação com os seus colegas amadores/iniciados..

Imagem

Documentos relacionados

Quanto ao tratamento periodontal em pacientes com coagulopatas hereditárias, é correto afirmar: a Polimentos coronarianos devem ser realizados de maneira esporádica, pois

Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade de Brasília, 2007. A organização como fenômeno psicossocial: notas para uma redefinição da psicologia organizacional e

cada amostra, obtidos na deteção de S. pneumoniae por PCR em tempo real, assim como o respetivo resultado qualitativo obtido em cultura. Cada ponto representado nos gráficos 3-1

Appendix 1 – Water Supply, Wastewater Management and Municipal Waste systems. Source: ERSAR

Ainda considerando a procedência dessas crianças, notou-se também que aquelas oriundas de instituição pública e com diagnóstico nutricional de obesidade ou sobrepeso

No final, os EUA viram a maioria das questões que tinham de ser resolvidas no sentido da criação de um tribunal que lhe fosse aceitável serem estabelecidas em sentido oposto, pelo

Taking into account the theoretical framework we have presented as relevant for understanding the organization, expression and social impact of these civic movements, grounded on

No universo infantil, os conhecimentos prévios podem ser considerados como o resultado das concepções de mundo das crianças, estruturado a partir das interações sensoriais, afetivas e