A coleção colonial de restos

humanos no MUHNAC: Missão

Antropológica de Moçambique.

Fernanda Lourenzo de Carvalho

Orientador: Prof. Doutora Susana Garcia

Coorientador: Prof. Doutora Celeste Quintino

Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Antropologia

Lisboa

2019

A coleção colonial de restos humanos no

MUHNAC: Missão Antropológica de Moçambique

Fernanda Lourenzo de Carvalho

Orientador: Prof. Doutor Maria Susana de Jesus Garcia

Coorientador: Prof. Doutor Maria Celeste Gomes Rogado Quintino

Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Antropologia

Júri: Presidente:

Doutora Maria de Fátima Calça Amante, Professora Associada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;

Vogais:

Doutora Maria Susana de Jesus Garcia, Professora Auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, na qualidade de orientadora;

Doutora Tânia Cristina Frazão Moreira Ganito, Professora Auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.

Lisboa

2019

i

Índice

Dedicatória ... ii Agradecimentos ... iii Resumo ... iv Abstract ... vLista de Abreviações e Siglas ... vi

Introdução ... 1

Apresentação do tema ... 1

Objetivos e questões de investigação ... 2

Estrutura do trabalho ... 3

Capítulo 1: Antropologia Colonial, Biopolítica e Museus ... 4

1.1. Outro, Raça e Ciência ... 4

1.2. Museologia ... 9

1.3. Questões de Repatriamento ... 14

Capítulo 2: Metodologia ... 19

Capítulo 3: A Missão Antropológica de Moçambique ... 22

3.1. Contexto económico, político e ideológico ... 22

3.2. Antropologia, Escola do Porto e Mendes Correia ... 25

Capítulo 4: Santos Júnior e a Missão à Moçambique ... 29

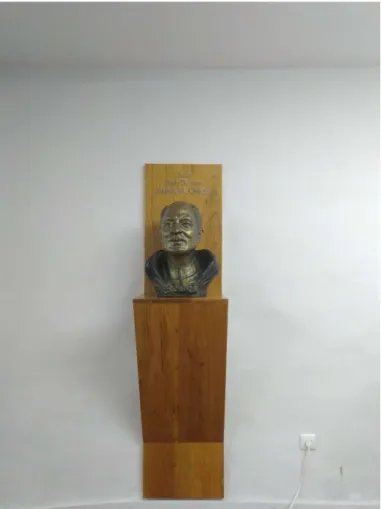

4.1. Breve biografia ... 29

4.2. A Missão ... 31

4.3. O arquivo colonial ... 34

4.3.1. A coleção colonial de restos humanos ... 36

4.3.2. Percurso Institucional: material e simbólico... 46

4.3.3. Um debate sobre os contextos ético e científico da coleção colonial de restos humanos no MUHNAC ... 47

Considerações finais ... 55

Referências ... 57 Anexos

ii

Dedicatória

Dedico este trabalho aos meus pais, minha madrinha e ao Leonam. Sem vocês nada há.

iii

Agradecimentos

Este trabalho não seria possível institucionalmente sem a ajuda de muitos profissionais que dedicaram seu tempo comigo: as Doutoras Branca Moriés, Ana Godinho e Marta Costa, dos Museus da Universidade de Lisboa, a Doutora Catarina Mateus e o Doutor João Gomes, do Arquivo Histórico Ultramarino, o Centro de Memória Torre de Moncorvo pelo acesso ao Fundo Professor Santos Júnior, o Museu Nacional de História Natural e de Ciência, pela possibilidade de estágio no Laboratório de Antropologia, coordenado pela Doutora Susana Garcia, orientadora desta investigação. Agradeço-os imensamente pela oportunidade e pela atenção despendida a mim. Obrigada.

À Associação Portuguesa de Antropologia pela concessão de uma bolsa de investigação.

Agradeço às minhas orientadoras, professoras Susana Garcia e Celeste Quintino, pela dedicação e compromisso comigo e com o meu trabalho.

Agradeço, sempre, aos amigos de perto e de longe, pelos ombros de apoio e pelos empurrões, pois é para frente que se anda, e pelas alegrias, risadas e momentos de filosofia. Aos de longe, minha eterna saudade. Cada um de nós em um país, construindo nossas vidas… Alguns não são mais um, mas dois. Outros transformaram-se em três, quatro e um bocado de mochilas nas costas para contar história.

Aos meus pais e madrinha, além do apoio incansável, pela noção de que privilégios são ferramentas para se fazer política e melhorar o mundo. Deixei o ninho e construí o meu próprio para vocês poderem ficar sobre as minhas asas, agora ou mais tarde.

Ao Leonam, minha exceção, o cais para onde meu barco sempre volta.

iv

Resumo

Baseado na Teoria Crítica e em uma Antropologia de arquivo, este trabalho objetiva (re)apresentar e contextualizar a coleção colonial de restos humanos recolhida pela equipa chefiada por Santos Júnior, Chefe da Missão Antropológica de Moçambique (MAM), que está armazenada no Museu Nacional de História Natural e de Ciência (MUHNAC). Esta investigação desdobra-se, ainda, na identificação do Outro, raça e ciência na Antropologia física realizada na ex-colónia portuguesa, Moçambique, entre os anos de 1936 e 1956; apresenta, também as discussões atuais sobre os museus universais ocidentais que detém coleções coloniais, além de mostrar os argumentos da Nova Museologia e as questões de repatriamento em voga na atualidade. Adiante, contextualiza histórico-socialmente a Antropologia portuguesa no século XX e evidencia o papel da Escola do Porto e de António Mendes Correia na produção e influência da disciplina nas políticas coloniais do Estado. Para finalizar, apresenta o arquivo colonial de Santos Júnior, a coleção colonial de restos humanos, o percurso institucional material e simbólico do espólio e inicia um debate sobre os contextos científico e ético da referida coleção.

Palavras-chave: Missão Antropológica de Moçambique, coleção colonial de restos humanos, repatriamento, nova museologia, Antropologia de arquivo, MUHNAC.

v

Abstract

Based on the Critical Theory and on an archival anthropology, this paper aims to (re) introduce and contextualize the colonial collection of human remains collected by the team headed by Santos Junior, Head of the Anthropological Mission of Mozambique (MAM), which is stored at the National Museum. of Natural History and Science (MUHNAC). This investigation also unfolds in the identification of the Other, race and science in physical anthropology carried out in the former Portuguese colony, Mozambique, between 1936 and 1956; It also presents the current discussions on Western universal museums that hold colonial collections, as well as showing the arguments of the New Museology and the current repatriation issues. Ahead, it contextualizes historically and socially Portuguese anthropology in the twentieth century and highlights the role of the School of Porto and António Mendes Correia in the production and influence of the discipline in the colonial policies of the state. Finally, it presents Santos Júnior's colonial archive, the colonial collection of human remains, the material and symbolic institutional trajectory of the estate and initiates a debate about the ethical and scientific contexts of the collection.

Keywords: Anthropological Mission of Mozambique, colonial collection of human remains, repatriation, new museology, archival Anthropology, MUHNAC.

vi

Lista de Abreviações e Siglas

AHU - Arquivo Histórico Ultramarino

CMTM - Centro de Memória Torre de Moncorvo CCPG - Comissão Central Permanente de Geografia CC - Comissão de Cartografia

CPLP - Comunidade de Países de Língua Portuguesa

DGLAB - Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas ESC - Escola Superior Colonial

FCUP - Faculdade de Ciência da Universidade do Porto FMUP – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto FSJ – Fundo Professor Santos Júnior

IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical IAC - Instituto para a Alta Cultura

JMGIC - Junta das Missões Geográficas e Investigação Colonial MAM - Missão Antropológica de Moçambique

MGM - Missão Geográfica de Moçambique

MUHNAC - Museu Nacional de História Natural e de Ciência SGL - Sociedade de Geografia de Lisboa

1

Introdução

Apresentação do tema

A Missão Antropológica de Moçambique (MAM), chefiada por Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior, produziu um volumoso e diversificado espólio que, ao longo do tempo e de alguns processos de reorganização institucional, separou-se. Atualmente, faz parte do acervo do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) a coleção colonial de restos humanos.

Esta investigação tem como foco principal a coleção colonial de restos humanos no MUHNAC, situando-a na história da circulação de narrativas sobre o nativo africano e das redes de produção de ciência na Antropologia física colonial de meados do século XX em Portugal. São exploradas, ainda, questões acerca do debate atual da museologia sobre as coleções coloniais presentes em museus europeus e norte-americanos.

Sua relevância científica está em equacionar a prática da Antropologia física colonial em Moçambique, a coleção colonial de restos humanos e os discursos museológicos para coleções deste teor na atualidade. Embora alguns trabalhos na temática da Missão Antropologica de Moçambique já tenham sido produzidos, assim como sobre novas questões para museologia também (Martins & Senna-Martinez, 2015; Matos, 2012b, 2014; Pereira, 2005b, 2005a; A. C. Roque, 2005), o recorte proposto neste projeto ainda não fora explorado.

Os motivos de escolha giram em torno de uma característica pessoal: agir e pensar de forma ética. O colonialismo e, principalmente, o espólio humano deste período são duas problemáticas que trouxeram o fomento para a minha escolha. Ao realizar o estágio no MUHNAC e ter tido contacto com a coleção colonial de restos humanos, acreditei que interseccionar a Antropologia, o colonialismo e a museologia seriam formas de pensar e ressignificar a presença da coleção no museu, assim como apresentar os argumentos a favor e contra o movimento de repatriamento, tão em alta nestes tempos pós-coloniais.

O espólio da MAM engloba tanto a cultura material de várias tribos moçambicanas quanto espécimens animais e produções de teor científico. Os objetos e as produções literárias estão

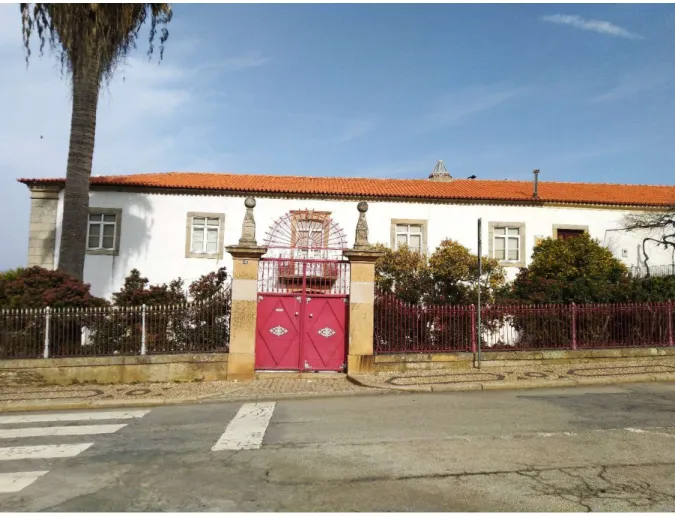

2 dividos em Lisboa entre o Palácio do Calheta, antigo Intituto de Investigação Científica Trocial (IICT), e que hoje faz parte da Universidade de Lisboa, o MUHNAC e o Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). Há, também um outro sítio que armazena a produção de Santos Júnior: o Centro de Memória Torre de Moncorvo (CMTM), que recebeu em razão da morte do Chefe da missão os seus arquivos, por doação da família.

O contributo deste trabalho está em (re)apresentar a coleção à comunidade académica, questionando a presença dela no MUHNAC e explorando discursos atuais sobre coleções coloniais em museus ocidentais. É importante salientar que o estudo desta coleção com metodologia e técnica próprias da Antropologia biológica não estará presente nesta investigação pois A. L. Santos (2004), da Universidade de Coimbra, já o fizera.

Objetivos e questões de investigação

A pergunta de partida que pauta esta investigação é a seguinte: qual o contexto científico-institucional motivou Santos Júnior a recolher a coleção de restos humanos e qual o seu significado no contexto histórico da Antropologia física colonial e no atual debate sobre a presença/repatriamento de coleções coloniais?

O objetivo geral desta investigação consiste em fazer saber sobre a coleção colonial de restos humanos da MAM, recolhida por Santos Júnior e presente no MUHNAC e explorar um novo contexto de existência científico-museológica da mesma para a instituição em que se insere.

São objetivos específicos:

1 - Contextualizar a Missão Antropológica de Moçambique;

2 - Anunciar e contextualizar historicamente a coleção colonial de restos humanos presente no Museu de Nacional de História Natural e da Ciência;

3 - Explorar questões de contextos ético-científico sobre a coleção colonial de restos humanos no MUHNAC.

3

Estrutura do trabalho

Busquei responder cada uma das questões e objetivos da investigação nos capítulos deste trabalho. Esta dissertação divide-se em quatro capítulos principais e suas respetivas subdivisões.

Inicio a investigação com o capítulo primeiro que faz o estado da arte delineado de acordo com três subtemas: Outro, Raça e Ciência; Museologia; e Questões de Repatriamento. O capítulo 2 dedica-se à Metodologia desenvolvida para esta investigação. A terceira parte refere-se à contextualização da MAM sob duas alçadas: o contexto económico, político e ideológico da missão e a Antropologia, Escola do Porto e Mendes Correia. E o último capítulo expande-se com Santos Júnior e a Missão à Moçambique, construindo uma breve biografia sobre o Chefe da missão, expondo o que foi a missão e apontando seu arquivo colonial, como a coleção colonial de restos humanos e seu percurso institucional material e simbólico para incentivar um debate sobre o futuro da coleção colonial de restos humanos no MUHNAC.

Encerro este trabalho propondo a discussão sobre restos humanos recolhidos em contexto colonial e armazenados em museus e as novas formas de lidar, significar e estudá-los. Mostro, ainda, como alguns museus europeus agem com suas coleções e como alguns países deste continente desenvolvem políticas para lidarem com essa demanda.

4

Capítulo 1: Antropologia Colonial, Biopolítica e Museus

Este capítulo está divido em três partes principais: o “Outro, Raça e Ciência”, na qual englobam-se as discussões sobre a práxis da Antropologia colonial portuguesa de meados do século XIX e o século XX, assim como o delineamento do Outro colonial enquanto objeto de estudo da disciplina, do racismo como prática de Estado e a Ciência como fomentadora das teorias criadas durante o colonialismo português; a “Museologia” a partir das discussões sobre o papel que os museus tinham, ao longo dos séculos XIX e XX, como lugar de segurança e salvaguarda para os objetos e a ciência coloniais, no qual estavam resguardadas as produções e o conhecimento daquilo que se produzia e recolhia a partir e sobre as colónias; e, finalmente, as “Questões de Repatriamento” como uma argumentação relativamente nova e que traz à luz algumas possibilidades analíticas sobre a recolha, armazenamento e posse dos objetos recolhidos durante os regimes coloniais.

1.1. Outro, Raça e Ciência

A construção da ideia do Outro é realizada a partir do estudo da diferença que está nos fundamentos do saber antropológico (N. Dias, 1996). Esta ideia sedimenta-se na comparação daquilo que não é; nas relações de solidariedade e fidelidade que não existem ou que não se mostram (Hall, 2000). O Outro, enquanto objeto de investigação da Antropologia, era aquele que não carregava em seu corpo as características da maioria, a partir do ponto de vista de quem investigava.

Podemos conceituar a diferença de quatro maneiras, como aponta Brah (2006): experiência, relação social, subjetividade e identidade. A primeira delas é um processo de construção da realidade em um movimento duplo, que precisa interpretar e interpretar-se. Na relação social constroem-se os regimes de micro e macro poder que produzem modos de diferenciação, como por exemplo o género, a classe e a raça, e que são colocados a partir de uma estrutura definida. A subjetividade é um meio que conecta as relações sociais e as experiências visando identificar um “sujeito-em-processo”, cuja identidade é um devir, uma construção (Brah, 2006).

5 A identidade, por sua vez, é um dos conceitos mais difíceis e problemáticos da Antropologia contemporânea (Pina-Cabral, 1996) e está constantemente sob rasura (Hall, 2000). Acaba por estar sempre em contigenciamento e negociação, além de ser um processo de construção no qual circulam discursos, significados e memórias históricas de um determinado contexto económico-político-cultural (Brah, 1996).

Por isso, durante o período colonial, a construção do Outro enquanto objeto de investigação partia primeiro da comparação entre os estereótipos do indivíduo metropolitano e do nativo colonial. Essa relação residia, então, na dualidade homem branco versus homem negro. O negro era a marca do que não era: homem e branco (Hall, 2000). Nesse sentido, podemos refletir sobre os jogos de poder e de exclusão sobre os corpos nativos coloniais: ser humano equivalia a ser um homem branco. Construía-se uma hierarquia a partir do poder de excluir aquilo que, por comparação, não era.

Outra forma de entender o corpo colonial é através da perceção de que ele era investigável, violável, alcançável, por causa da hierarquia presente nas relações sociais. A ideologia dominante, por sua vez, caracterizava como natural a inferioridade racial por conta da verticalização nas relações entre metrópole e colónia. Entretanto tais características eram, na verdade, culturais. Esse é o processo do fetichismo (Bottomore, 2001), o qual pressupõe que os objetos materiais têm características naturais apesar de serem dadas pelas relações sociais dominantes.

A construção da ideia do Outro inicia-se, historicamente, na expansão marítima europeia e no colonialismo, a partir do século XV, e do contacto com outros povos, realidades e culturas. Dessa forma, o indivíduo em condição colonial, chamado de indígena pelas nações colonizadoras, é aquele que possui uma não-brancura, uma não-civilização e não partilha das mesmas experiências do homem branco-europeu. A prática de civilizar o indígena era uma forma política para transformar aquilo que não é pertinente em algo socialmente aceitável na Europa, cujo domínio incidia sobre corpos, docilizando-os.

O discurso da civilização era proposto e estruturado dentro do contexto de contacto entre colonos e nativos e da necessidade de haver entre eles uma relação (de exploração), a partir da

6 competição por terras, da introdução de regras sobre a propriedade privada, da demanda por força de trabalho e, ainda, da conversão ao cristianismo.

Ainda assim, como explicam Miles e Brown (2003), na representação do Outro como algo negativo estavam subentendidas as qualidades positivas de quem produzia o conhecimento. A lógica do raciocínio equiparava e comparava itens intangíveis: o discurso europeu buscou inicialmente na nudez e na cor da pele dos nativos a razão da diferença; os séculos XVII e XVIII deram características consideradas mais próximas da natureza aos africanos, o que os subalternizava e os colocariam no estado de selvageria, como, por exemplo a potência e a disponibilidade sexuais, semelhança fenotípica com macacos, ferocidade, covardia, preguiça; outras justificações para o discurso racista dos séculos seguintes eram igualmente acedidas.

A própria ideia de África homogénea é parte de um projeto que essencializa utilitariamente em nome do império. “A África era o “outro” a partir do qual a ideia de Europa se consolidava” (Trajano Filho & Dias, 2014, p.11). O colonialismo explorou mais do que economias e sistemas políticos. Ele foi capaz de criar uma visão de mundo e do Outro, e conseguiu acessar as perceções da vida social (Trajano Filho & Dias, 2014).

O encontro com o Outro e o ocidente em uma relação desigual de poderes, durante o colonialismo, produziu conhecimento sobre as culturas e histórias das sociedades que a Europa dominou. Nesse sentido, o estudo antropológico é possibilitado pela estrutura de poder colonial (Asad & Reinhardt, 2017).

Estrutura essa que concebia as diferentes naturezas humanas como desiguais e inscritas nos corpos físico e biológico (R. Roque, 2014a). Essa desigualdade é basilar às ideias racializadas das sociedades. O racismo presente nos discursos e relações coloniais é uma herança cultural europeia que persiste nas relações pessoais da atualidade (Sobral, 2013).

A raça enquanto demarcador individual e separador fenotípico assiste sua propagação no século XIX juntamente ao discurso de desigualdade racial, através de saberes científicos, como a craniometria e a Antropologia (R. Roque, 2014a). De acordo com M. C. Silva (2013) haveria três maneiras de olhar para o conceito raça: como uma descendência comum de um povo, que

7 compartilham semelhanças e diferenças e concatenam-se na ideia de povo ou nação; como diferentes tipos humanos, conforme explicam os poligenistas; ou ainda através da perceção de que a raça é uma subespécie humana.

A hierarquia racial, como marcador social, nasce da necessidade de identificar e classificar pessoas que compartilhassem descendências comuns (Silva, 2013), no bojo do Iluminismo europeu (Miles & Brown, 2003), mas data mais remotamente, aparecendo no Antigo Testamento Bíblico sob o conceito de “degenerescência” (Silva, 2013).

A inferioridade racial não era endereçada somente aos sujeitos colonizados em África, mas, inclusive, propunham uma relação verticalizada e singular com alguns povos de dentro da Europa, os quais eram considerados inferiores (mas não tanto quanto os colonizados), como, por exemplo, os judeus e os irlandeses, quando comparados a raças nórdicas (Miles & Brown, 2003). Relativamente ao caso português, Eusébio Tamagnini, preocupado em definir racialmente os portugueses, produziu estudos, seguindo P. Broca e P. Topinard, que corroborassem com a ideia de que as medidas antropométricas portuguesas assemelhavam-lhe quantitativamente a dos demais europeus superiores (Vale de Almeida, 2000).

Apesar da ideia de que há diferentes raças humanas sob o ponto de vista biológico seja um mito, uma ficção, conforme aponta Nayak (2006), a ciência falha ao diminuir o impacto da racialização das organizações sociais e da regulação das sociedades humanas. Por mais que a aceção de raça como marcador biológico não seja considerada cientificamente, a ideologização e aceitação do conceito como construção social (Silva, 2013) podem e, de facto, incentivam o racismo como herança cultural.

O empreendimento colonial português, à sua maneira, busca na ciência as justificações para o domínio e a exploração dos recursos naturais e humanos de suas colónias. Empreende missões científicas, entre elas a MAM, para produzir conhecimento científico em diferentes áreas e reiterar a ideia de “conhecer para dominar” (Castelo, 2012). Uma das ciências utilizadas nesta busca, durante o período de Estado Novo em Portugal, é a Antropologia, que viu-se desenrolar sua vertente física como fomento científico do projecto do Terceiro Império português.

8 Dentro de um contexto histórico específico (o colonialismo português do século XX em África) podemos afirmar que a Antropologia física teve um papel dominante nos processos coloniais portugueses em África, como mostra G. Santos (2012), pois ao não se opor oficialmente ao empreendimento ditatorial no país acabou por dar suporte à retórica nacionalista a qual enfatizava a missão civilizadora portuguesa na expansão de seu império.

No que se refere ao desenvolver da disciplina durante meados do século XIX e o século XX, pode-se afirmar que contemporaneamente ao Evolucionismo na Europa, a Antropologia física via o seu despertar em Portugal conjugando-se aos estudos da pré-história e da etnologia (Oliveira, 1997). Nota-se, contudo, um esforço corrente pela legitimação da disciplina enquanto ciência. Isto significa que buscou-se em outras disciplinas, como a medicina, referências que a afastassem da subjetividade textual da Antropologia (N. Dias, 1996).

O corpo era a ferramenta material da diferença racial. “Crânios e ossos humanos constituíam matérias necessárias para que abstracções de “raças” (ou “tipos” raciais) adquirissem a qualidade objectiva de entidades pertencentes ao real natural” (R. Roque, 2014a, p. 91). Nesse sentido, a craniologia foi o campo de conhecimento da Antropologia física responsável, durante os anos finais do século XIX, por confirmar em sua teoria a diferença racial ao medir crânios (N. Dias, 1996; Madureira, 2003), pois acreditava que este tipo de medição seria capaz de fornecer dados sobre a inteligência, a partir da forma da cabeça e da comparação anatómica entre diferentes raças (N. Dias, 1996).

Ao considerarmos o papel do Estado no decidir das práticas da disciplina, observamos uma desmobilização da craniometria, mantendo a antropometria como técnica utilizada pela Antropologia física. A mudança no interesse do Estado, sobretudo no que diz respeito ao tema das investigações, direciona-se aos territórios ultramarinos, por hora negligenciados (Madureira, 2003).

Vislumbrava-se, então, como projeto político de Estado a produção de uma carta etnológica detalhada a partir do conhecimento dos grupos étnicos das colónias portuguesas em África (Pereira, 2005b), principalmente Moçambique e Angola. A grande preocupação da Antropologia física colonial estava em classificar os indígenas de acordo com as características

9 somáticas e as possibilidades psicofísicas dos povos e tribos, ou seja, sua capacidade de desempenhar trabalho e servirem de mão-de-obra para a metrópole (Castelo, 2012).

A prática da ciência antropológica nas colónias passava por conceber o Outro como coisa científica (R. Roque, 2014b), descontextualizados de sua realidade e alegadamente classificados pela raça com a perspectiva da subalternidade colonial (Vicente, 2017). Essa subalternidade incentivava um olhar enviesado sobre o Outro, especialmente sobre seu corpo, que é a fronteira entre natureza e cultura (N. Dias, 1996). Ao classificá-los como exóticos, assumia-se uma autorização para investigá-los cientificamente.

Parte desta prática pode ser explicada pelas influências teóricas que a Antropologia física recebia em Portugal. A Escola do Porto tem papel fundamental do desenvolver da disciplina tanto na metrópole quanto nos territórios ultramarinos. Ao basear-se na raciologia e na teoria da hereditariedade (Pereira, 2005b), a Escola ditava a ideologia dominante nas colónias, sítio onde a Antropologia física desenvolvia-se também.

Da mesma forma os corpos exóticos mortos sofriam a mesma ação. Não à toa, os crânios, como exemplo do primeiro ato da Antropologia durante meados do século XIX, eram retirados de seus ambientes naturais e deslocados para laboratórios e museus (N. Dias, 1996). A circulação das coleções de restos humanos como coisas exalta a história das raças na Europa: elas são complementares, conforme explana R. Roque (2014b). Assim, as categorias raciais estão inseridas nas histórias de circulação de pessoas e objetos porque elas emergem enquanto categorias na prática científica.

1.2. Museologia

Tiffany Jenkins (2016) faz um breve histórico do surgimento dos museus. A autora afirma que antes de existirem museus, havia a prática, principalmente na Itália, por parte de banqueiros e mercadores, de colecionar obras de arte ao redor do mundo, pois as tais classes buscavam expressar seus novos e importantes estatutos sociais. O primeiro museu privado que se tem notícia data do século XVI e pertencia à família Médici e servia para “abrigar” os tesouros ao mesmo tempo que simbolizava o poder, a riqueza e o estatuto deste clã.

10 A transição de um século para o seguinte (XVI – XVII) trouxe consigo uma aproximação entre a epistemologia científica e a necessidade dos pensadores e académicos de procurarem informações verificáveis. Nesse sentido, o Ashmolean Museum é considerado o primeiro museu público constituído como tal, surgiu em 1683 na cidade de Oxford, Inglaterra. Conforme novas disciplinas científicas surgiam e eram assimiladas, novas áreas museológicas eram instauradas como a Antropologia, Etnografia, Arqueologia, Antiguidade ou a Arte. O século XVIII torna o museu um centro para académicos e artistas e promulgava um código de conduta para liberar o acesso a ele (Jenkins, 2016).

Os séculos XVIII e XIX trariam uma perspectiva académica muito mais museológica e que acabavam por refletir o pensamento institucional dos museus. Esse tipo de lógica auxiliou o caminho constitutivo da ciência nos séculos seguintes: deslocar objetos de locais distantes, acumulando-os e depositando-os conjuntamente, o que ocasionava a construção de uma ideologia totalizante e homogeneizante sobre o diferente, o Outro (Nichols, 2014).

Com o passar o tempo e das transformações sociais, chega o século XIX dando um caráter de obrigação civil para a existência dos museus, assimilando as ruturas criadas da Revolução Francesa e a criação do Estado Moderno. Dessa forma, os museus passam a ser o símbolo da liberdade e da soberania de um povo, formando a peça-chave para a modernidade política, cujo projeto sedimentava a ideia de melhoramento populacional a partir do subjugar das paixões e do controle comportamental necessários para frequentar museus (Jenkins, 2016).

Durante o período colonial, por exemplo, classificar uma raça era o mesmo que ter laboratórios antropológicos repletos de espécimenes humanos, especialmente os crânios (R. Roque, 2014b). O armazenamento de objetos coloniais era a tónica museológica, pois criava-se a capacidade de produção de conhecimento a partir do acúmulo de objetos (Nichols, 2014).

Pode-se afirmar que os museus assumiram posicionamentos relativos a determinados contextos espaciotemporais. Isto significa que em cada momento histórico havia um tipo de comportamento institucional esperado. Para a realidade da tentativa de construção do Terceiro Império português, o papel assumido pelos museus mistura-se com o momento político do país.

11 A ocupação das colónias e as missões de conhecimento dos povos nativos em situação colonial assumem os museus como depositários daquilo que era colhido no ultramar.

Bennett, Dibley, & Harrison (2014) consideram que há uma mudança na relação entre Antropologia e Museologia no período que compreende os finais do século XIX e o fim da II Grande Guerra. Isso se dá porque antes a Antropologia tinha iniciativas fora dos assuntos do Estado e, neste contexto histórico, através da “governamentalização” do Estado, surgem diversos aparatos estabelecedores de regras, projetos e técnicas de poder responsáveis por alterar a vida como um todo, inclusive a Antropologia. Era necessário, inclusivamente, fazer uma microanálise dos processos circunstanciais em que a Antropologia estivesse inserida e fosse claramente percebido seu impacto na administração do Estado.

A governamentalização do Estado é o que permitiu a sua sobrevivência uma vez que a ela age sobre as pessoas e apresenta-se enquanto as táticas de governo que permitem definir o que deve e o que não deve ser (Foucault, 1988). Sob o contexto colonial, as instituições responsáveis pela governamentalidade dos corpos são aquelas que os adestram, em vida, individualmente, para que mantenham a sociedade coesa e ordenada e que os recolhem quando em morte, trasladando esse corpo não-vivo em direção à civilização. Uma dessas instituições é o museu, instituição-chave para o Estado Moderno, projeto político (Jenkins, 2016), lugar de poder e de validar o que é visto e exibido (N. Dias, 1996).

Operam sob esta lógica os museus antropológicos que seriam uma intersecção entre redes socio-materiais distintas: aquelas que conectavam a esfera pública aos maiores poderes metropolitanos, aquelas que ligavam-nos às instituições e práticas coloniais e ainda aquelas que compunham as relações entre museu, campo e universidade (Bennett et al, 2014). A cultura seria a mediadora das relações, sob o ponto de vista colonial, entre nativos colonizados e investigadores metropolitanos.

Os corpos colonizados passariam por uma reconfiguração comportamental na biopolítica do colonialismo. Para Foucault (1988), o poder sobre os corpos (biopoder) é construído ao longo dos fenómenos da história. Pode-se dizer que desenvolve-se entre os séculos XVII e XVIII e chega ao XIX mais próximo ao que se observa na atualidade. A biopolítica é o termo utilizado

12 para as decisões políticas do biopoder. Nesse sentido, ela é um manual da vida o qual mostra aos corpos como eles devem viver através da disciplina e da norma.

Parte das ações da biopolítica se dão na modelação social, na transformação em massa dos indivíduos vivos. A homogeneização do corpo social, termo que expressa muito bem esse processo percebido no século XIX, reproduz-se em tecnologias de poder desenvolvidas com o intuito de, através de vigilância, treinamento, utilização e eventual punição dos indivíduos, transformar o todo social em uma massa global disciplinada e coesa (Foucault, 2005).

O processo de reconfiguração das atividades museológicas é semelhante ao projeto político da modernidade porque os museus representam uma cultura baseada em um tempo, com um determinado valor sobre as coisas e estão, na maior parte do tempo, relacionados com eventos do passado (Macdonald, 1990). O código de conduta social, visto como obrigação civil para aqueles indivíduos que almejavam consumir cultura (Jenkins, 2016) já não mais é aceito. A influência filosófica de uma elite social que buscava no museu o papel civilizatório e disciplinar dos corpos, avisando-os do seu lugar social não cabe na realidade (McCall & Gray, 2014).

A transformação dos usos e razões de existência de um museu desenvolvem-se nas falhas da museologia e da perceção de que o papel dessas instituições perante a sociedade precisava mudar e que o caráter elitista, isolado e obsoleto e a noção de serem um gasto de dinheiro público não mais poderiam referir um museu (McCall & Gray, 2014), que passa a ser um espaço socialmente responsável, prestador de serviços ao seu público (Carvalho, 2015). A esse processo deu-se o nome de Nova Museologia: movimento de renovação criado pela expertise museológica para melhoria institucional (Lorente, 2012). Seu discurso é sobre os papeis sociais e políticos dos museus e incentiva o diálogo e as diferentes expressões humanas, pois os museus passaram a ter consciência da sua responsabilidade social e moral que possuíam (Lorente, 2012; McCall & Gray, 2014).

Com relevância social não questionável estão os museus possuidores de coleções coloniais. Com o argumento da Nova Museologia, eles buscam nas source communities uma contribuição para a reinterpretação e ressignificação das coleções (Carvalho, 2015). As source communities, ou comunidades de origem, podem ser classificadas enquanto uma população descendente

13 imigrante ou não, que identifiquem e/ou relacionem os objetos coloniais armazenados nos museus com sua cultura familiar.

A experiência das comunidades de origem no locus museológico configura uma Zona de Contacto. Esse termo é inicialmente cunhado para explicar um espaço social de encontros entre culturas na maior parte das vezes em contextos de assimetria de poder (exemplos: colonialismo e escravidão), nos quais uma cultura dominante disponibiliza um espaço para trocas culturais, negociações e transações entre comunidades (Conde, 2016).

O autor que primeiro aplicou o termo e abriu possibilidades para a perceção e estudo dos museus foi James Clifford (1997). Ele atualiza a conceptualização das Zonas de Contacto como espaços onde pessoas, comunidades e culturas se encontram e colidem, influenciam-se em uma relação histórica, política e moral contínua – um conjunto de trocas de poder. É uma plataforma capaz de vocalizar e ouvir o que determinada cultura tem para dizer e consegue dar um novo significado para os museus. “É uma tentativa de invocar a copresença espacial e temporal de sujeitos anteriormente separados por disjunções geográficas e históricas, e aquelas trajetórias que agora cruzam” (Clifford, 1997, p.192).

O contacto é complexo e precisa articular identidades, poder e tradição. A posição dos museus é de poder porque além de possuírem (own) os objetos, eles detém as narrativas sobre as coleções. Dessa maneira, as assimetrias de poder precisam ser remediadas e evitadas através da colaboração ativa e da redistribuição do poder através da autoridade compartilhada (Conde, 2016). A redistribuição do poder, como proposta pela Nova Museologia, redefine as relações entre os indivíduos e suas comunidades. Ao dar maior acesso e representatividade, alarga o papel ativo do público e ataca a discriminação e a iniquidade social (McCall & Gray, 2014).

Desde os anos 1990 os museus europeus vêm se reinventando e dedicando-se a outras culturas, centrando seu discurso nas comunidades e na diversidade cultural. Tornaram-se ambivalentes, fragmentados e multivocais, como a pós-modernidade (Carvalho, 2015). No bojo dos museus, surgem novas questões vinculadas também às novas formas de pensar a instituição. Os profissionais de mais alto estatuto passam a considerar questões de restituição de peças da

14 cultura material, por exemplo. Dessa forma, nasce uma nova onda para a museologia dar conta, os pedidos de repatriamento de algumas peças armazenadas nos museus.

1.3. Questões de Repatriamento

Os pedidos para o repatriamento de objetos recolhidos em contexto colonial contextualizam-se, historicamente, com o período posterior à II Guerra Mundial, o fim do colonialismo europeu e, sob o ponto de vista museológico, com o aparecimento de uma nova forma de pensar e viver os museus, a Nouvelle Muséologie. Mas a operacionalização legal pode ser assumida pela Native American Graves Protection and Repatriation Act, o NAGPRA, de 1990, que mais do que uma lei, é considerada uma Era de mudanças profundas da sociedade e nas práticas museológicas norte-americanas (Graham & Murphy, 2010).

O período de pós-guerra escancara discursos de repatriação que buscavam em ideias nacionalistas, de orgulho nacional, autoestima do povo e identidade nacional justificações para a retomada da cultura material recolhida em contexto colonial. Esse tipo de argumento é raso, conforme afirma Jenkins (2016), e escamoteia uma argumentação mais rica e complexa. Ao mesmo tempo, deixa explícito o medo de que ideais nacionalistas extremos ressurjam, já que o nazi-fascismo mal tinha sido silenciado. Além disso, o fim do colonialismo decreta o início dos processos de contestação e requisição das culturas materiais e imateriais, por parte de grupos ou de indivíduos que estiveram em situação de exploração colonial e/ou seus respetivos descendentes (Carvalho, 2015).

Com o surgimento de discursos museológicos mais reflexivos, de questionamento dos papeis sociais e políticos dos museus, do incentivo ao diálogo e a diferentes vozes e ideias, há uma reconfiguração da consciência museológica sobre a responsabilidade moral e social que institucionalmente possuíam (McCall & Gray, 2014).

Acumular objetos em museus era a tónica colonial europeia que reiterava o poder imperial. O argumento utilizado era o de salvar objetos para não esquecê-los (Radin, 2014). Ao mesmo tempo esse acúmulo era sinónimo de reter e produzir conhecimento pois a ciência enclausurava-se em instalações muenclausurava-seológicas (Nichols, 2014). Historicamente, os muenclausurava-seus figuravam como

15 os grandes responsáveis por armazenar informações, organizá-las e sistematizá-las a partir das coleções que possuíam em suas instalações (Jeeser, 2013). As vozes mais proeminentes nos processos de repatriação foram as da expertise com altos cargos nos museus (Jenkins, 2016).

A Unesco, durante a Convenção Relativa às Medidas a Adoptar para Proibir e Impedir a Importação, a Exportação e a Transferência Ilícitas da Propriedade de Bens Culturais, considerou passíveis de transação aqueles objetos que estivessem fora de seu país de origem até 1970: “são ilícitas a importação, a exportação e a transferência de propriedade dos bens culturais que se efectuem infringindo as disposições adoptadas pelos Estados partes em virtude da presente Convenção” (UNESCO, 1970).

As recolhas dos objetos materiais em contexto colonial podem ser dividias em diferentes segmentos: compra-venda, troca-doação, roubo ou casos dúbios. Certamente, há muitas coleções coloniais presentes em museus que foram licitamente conseguidas, através de transações claras (compra, venda, doação, troca) e que estejam bem catalogadas. Entretanto, alguns processos podem envolver outros tipos de recolha, como o roubo. Nesse caso, as requisições para repatriamento são rapidamente resolvidas e os objetos devolvidos (Jenkins, 2016). Há ainda situações em que não fica claro o contexto de recolha. Então haveria duas saídas, como explica Carvalho (2015): ou tornam-se coleções pouco estudadas e com acesso mais restrito ou fazem o caminho inverso e são ampla e exaustivamente analisadas.

Surgem, então, questões em torno do controle e posse dos objetos coloniais. Sobretudo aquelas que debatem o pertencimento da cultura material. Por conta das demandas pelas restituições da cultura material, passou-se a teorizar-se sobre o que seria a propriedade da materialidade e a quem ou ao quê ela pertenceria. De modo geral, legislações acerca da posse e do cuidado desses tipos de coleções foram criadas e seus estatutos aceitos, como, por exemplo, o caso da Lei dos Restos Humanos dos Nativos (NMAI Act) dos Estados Unidos da América, que previa a criação de um museu devotado à cultura e à história indígena americana e ao inventário de todos os restos humanos e artefactos funerários associados (M. L. Duarte, 2012).

É preciso, entretanto, considerar a conceptualização muito breve de cultura para podermos ponderar sobre a pertença da cultura material. A cultura é um emaranhado de símbolos que

16 moldam nossa vida em sociedade ao mesmo tempo que é moldada pelos fenómenos históricos vividos e experienciados pelos indivíduos que compõem essa sociedade. Importa, contudo, dizer que a cultura, assim como a história são moldáveis no tempo.

Dessa forma, as sociedades do passado não são as mesmas, por mais que carreguem o mesmo nome, no presente (Jenkins, 2016). Isso significa que o mesmo espaço geográfico não configura diretamente pertencimento identitário. Os discursos de restituição da cultura material passam, muitas vezes, pela ideia de que determinado objeto faz parte de determinada cultura, sociedade. Nesse sentido, não é sempre que se poderá considerar o argumento de pertencimento cultural para validar os pedidos de repatriamento. Por outro lado, é importante considerar o valor cultural, sua relevância para a comunidade (Carvalho, 2015) e analisar caso a caso para, então, poder proceder com os processos de repatriamento. Um olhar mais apurado e que percebe as complexidades da cultura material precisa estar atento aos detalhes dos pedidos de repatriamento.

Apontam-se, ainda, as questões éticas relativas à recolha dos objetos materiais coloniais as quais precisam também estar contextualizadas ao período histórico-social ao qual se inserem. É importante olhar para uma coleção colonial, por exemplo, e saber que há problemas éticos e práticos os quais precisam ser interpretados pois são pedaços de uma realidade fragmentada e parcial (Kakaliouras & Radin, 2014). A “ética subjacente aos processos de patrimonialização ao longo da história dos museus não é isenta de interrogações e continua no presente a assumir contornos controversos” (Carvalho, 2015, p.59). Em nome da preservação do conhecimento, investigadores decidiam como proceder à recolha da cultura material (M. L. Duarte, 2012).

É preciso olhar para os dois lados do jogo político do poder: as comunidades originais e as de destino (entendidas como os museus). Ambas têm seus próprios argumentos para manter as peças coloniais. E o equilíbrio entre os argumentos é que tece um diálogo mais coeso, rico e complexo. Se de um lado os museus não querem perder seu espólio e usam da ideia de salvaguarda para legitimar suas coleções, do outro as comunidades de origem buscam pelo valor do objeto e a sua relevância cultural.

17 Haveria uma guerra política para saber qual das autoridades teriam posse e controle sobre o passado e um debate teórico sobre propriedade e cultura material (M. L. Duarte, 2012). O jogo político por poder pode ser o principal argumento para a repatriação, mesmo que de forma pouco clara, mas ainda assim, os pedidos podem ser julgados válidos. Faz parte desse jogo o controlo sobre a materialidade.

A despeito dos argumentos políticos sobre os quais se ancoram processos de repatriação, a montagem do quebra-cabeças desse tipo de processo é concatenar e fazer caber em uma mesma análise posição geográfica, história social, tribos, afiliações culturais e tudo o mais que couber e for relevante para complexificar os argumentos da repatriação.

O NAGPRA, por exemplo, solicita que agências federais e museus que recebam financiamento federal indiquem tribos indígenas, organizações de nativos havaianos e descendentes lineares para informar sobre coleções. Além disso, permite o repatriamento de cinco tipos de itens nativos americanos: restos humanos, objetos funerários associados ou desassociados, património cultural e itens sagrados, a partir de um determinado critério estabelecido. A lei ainda protege os restos humanos e demais objetos culturais que tenham sido descobertos por acaso ou que foram intencionalmente escavados em terras federais ou tribais a partir de 16 de novembro de 1990. A legislação ainda permite que sejam consultados representantes tribais autorizados para fornecimento de informações (Graham & Murphy, 2010).

Entretanto, no que diz respeito aos restos humanos e seus armazenamentos e exposições, outros argumentos surgem. Se a metodologia do passado da disciplina Antropologia física, pelo menos em contexto colonial português, se aproximava muito da escola francesa de Paul Broca (R. Roque, 2001), então o esqueleto era a base do conhecimento antropométrico.

Esse conhecimento baseava-se na anatomia médica moderna e na anatomia antropológica. Reiterou-se a partir do estudo dos esqueletos, especialmente dos crânios, para fomentar as classificações dos tipos raciais. A ideia era que antes de olhar anatomicamente para o corpo “vivo” era preciso observar o que estava por de baixo. Nesse sentido, a anatomia era considerada a base da morfologia externa. O corpo era uma entidade que se media e que constituía-se em um saber estatístico (R. Roque, 2001).

18 Esse corpo era alegadamente preparado para ser descontextualizado da sua história. Esse processo de limpeza cultural era também o de limpeza física, de transformação de objetos naturais em artefactos (N. Dias, 1996). Entretanto, um corpo representa um indivíduo que separam-se no momento da morte (Saraiva, 1996). Essa rutura possibilita esse movimento de des-naturalização (N. Dias, 1996) porque transforma uma identidade pessoal em posse (Saraiva, 1996).

A exposição dos corpos em museus mostrava-se, então, como um chamariz exótico voltado para o público europeu cujo intuito era apresentar diversos estágios da evolução humana (R. Roque, 2001) em um momento de império da visão, de ver para crer (N. Dias, 1996; Vicente, 2017).

A repatriação de esqueletos recolhidos em contexto colonial apresenta-se como um processo que demanda cuidado e parcimónia ao ser analisado. Primeiramente o colonialismo indica uma assimetria de poder na relação entre colónia e metrópole. De seguida, nem todos os contextos de recolhas estão claros e então uma investigação cirúrgica e que se atente aos detalhes documentais é essencial. É necessário evitar argumentos que indiquem uma hierarquia do cuidado, podendo gerar ideias eurocêntricas que verbalizem um racismo de Estado. Salutar é olhar caso a caso, buscando soluções a partir do diálogo, colocando os museus/instituições de salvaguarda como um espaço seguro para a troca de ideias plurais.

Para finalizar, é preciso lembrar sobre a importância do papel dos arquivos como ferramentas para o desvendar de histórias e contextos para as coleções coloniais armazenadas em museus. Os próximos capítulos estarão dedicados, entretanto, a fazer pensar sobre a etnografia de arquivo como meio para o conhecimento para as materialidades coloniais e, sobretudo, à coleção colonial de restos humanos presentes no MUHNAC, instituição vinculada à Universidade de Lisboa e que propõe a construção da ciência dentro de suas instalações.

19

Capítulo 2: Metodologia

A metodologia deste trabalho dedicou-se, a partir do paradigma da Teoria Crítica e de modo qualitativo, aos arquivos, bibliotecas, museus e fundos documentais para buscar documentos que conseguissem-me responder à questão central e às demais que fundamentaram a pesquisa e que foram surgindo ao longo desta investigação.

Um arquivo deve ser considerado mais do que um lugar onde se guardam a história e a materialidade, que detém uma fixidez paralisadora. Deve assumir-se que este lugar está em construção e o conhecimento que guarda é construído tanto pela sua materialidade quanto pela agência de quem o acessa, no caso um etnógrafo de arquivo ou um historiador (Ladwig, Roque, Tappe, Kohl, & Bastos, 2012). Para além disso, estudar os arquivos significa contar micro-histórias alimentadas pelos vazios documentais, os quais são, por sua vez, a força que alimenta a solução (R. Roque, 2016).

Entendi que realizar uma etnografia de arquivo era a melhor maneira de significar a coleção colonial de restos humanos porque esse método entende os arquivos como sujeitos agentes em constante construção, como entidades que circulam e trocam narrativas e informações (Ladwig et al., 2012). Perceber o arquivo como um processo, afastado da ideia de inércia (Stoler, 2002) foi parte fundamental para tratá-lo enquanto arquivo-como-sujeito e buscar as prováveis respostas aos questionamentos colocados nesta investigação.

Estudar o colonialismo é ter como principal fonte de trabalho os aquivos coloniais porque funcionam como evidências de um período histórico e podem mostrar partes consideradas perdidas, negligenciadas ou escondidas do passado (Ladwig et al., 2012). Nesse sentido, foi preciso escutar os silêncios e explorá-los, visando olhar para o arquivo colonial e encontrar nos seus vazios uma materialidade.

O arquivo desta investigação construiu-se a partir de quatro sítios, por ordem de visitação: o MUHNAC, o Palácio da Calheta, o AHU e o CMTM. O primeiro deles, o MUHNAC, em virtude de um convite para estagiar no Laboratório de Antropologia, serviu como espaço para o trabalho de inventariação da coleção colonial de restos humanos. Muito embora a minha

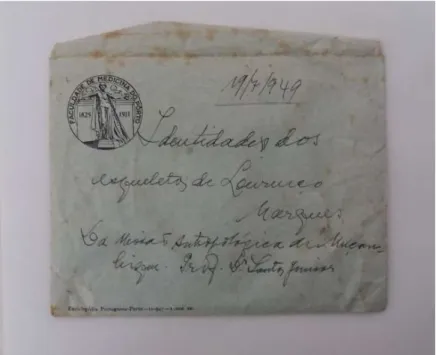

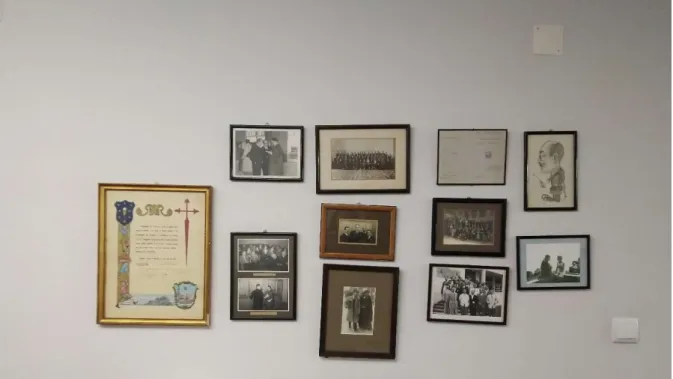

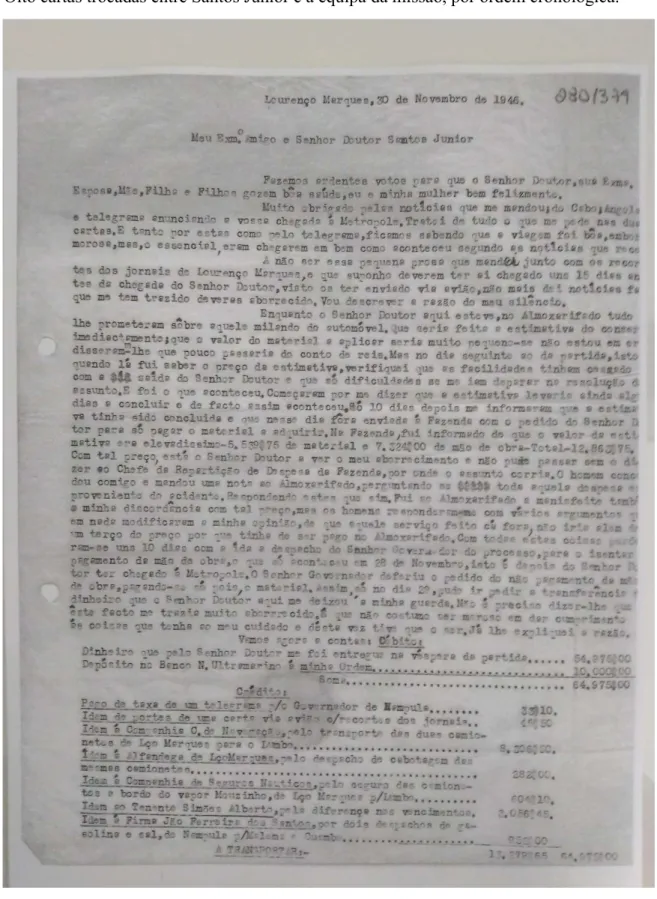

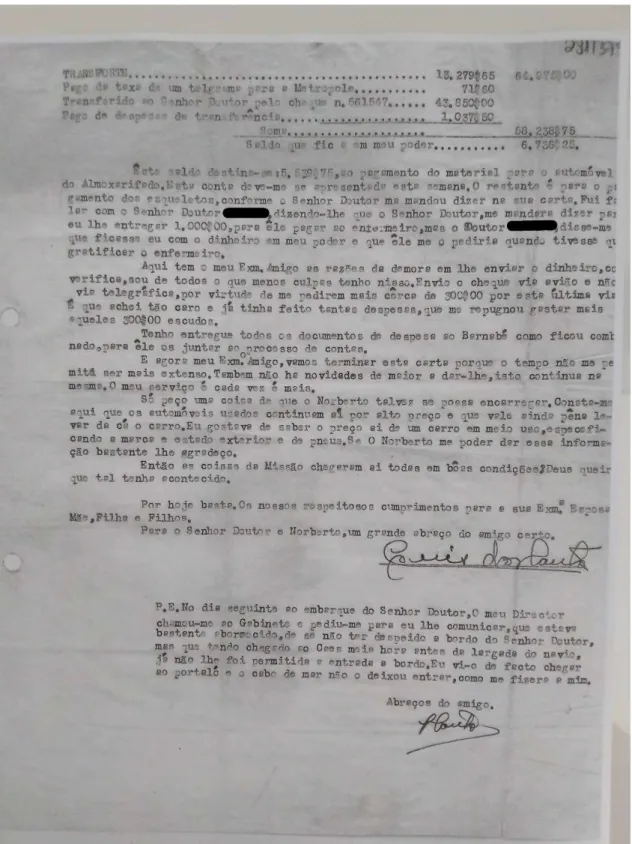

20 formação original (Ciências Sociais) não contemple lidar com ossos, tive uma experiência de intercâmbio em 2014, na Universidade de Coimbram, que me ensinou algumas técnicas de manejo e cuidados com esse tipo de material. Dessa forma, pude realizar o trabalho proposto pela coordenadora do laboratório, a Dra. Susana Garcia. No Palácio da Calheta, com acesso autorizado pela Dra. Branca Moriés, acessei o arquivo colonial oficial da JMGIC/IICT, publicações de relatórios da equipa de Santos Júnior referentes à MAM, em revistas especializadas, livros publicados em referências aos anos da missão, à equipa, ao Chefe da missão e inventário arqueológico da MAM e ainda foi-me ofertada a Lista dos trabalhos da MAM (Tabela 1, anexos). O AHU mostrou-me um outro tipo de arquivo, menos técnico: fotografias catalogadas, fichas de medições antropométricas referentes à missão, registos de caixa, comunicações entre Santos Júnior, o Ministério das Colónias, Mendes Correia. No CMTM, entretanto, o FSJ tinha um teor pessoal. Era todo o arquivo da vida de Santos Júnior que tem desde trabalhos de botânica até cartas trocadas entre a equipa principal da missão (Santos Júnior, Norberto dos Santos, António Augusto e Luís dos Santos).

O trabalho no terreno foi dividido em duas etapas: a primeira foi dedicada à inventariação da coleção colonial de restos humanos e à busca no Palácio da Calheta e no AHU sobre informações concretas sobre a coleção, que pudessem contextualizá-la. A segunda etapa significou viajar e conhecer lugar diferente (R. Roque, 2016): o CMTM e o FSJ. Tomei conhecimento sobre a existência do FSJ através da leitura de um texto de Matos (2014), no qual a autora menciona-o. Ao buscar mais informações, descobri o espólio da obra da vida académica de Santos Júnior e documentos que informaram sobre o contexto de recolha da coleção colonial de restos humanos.

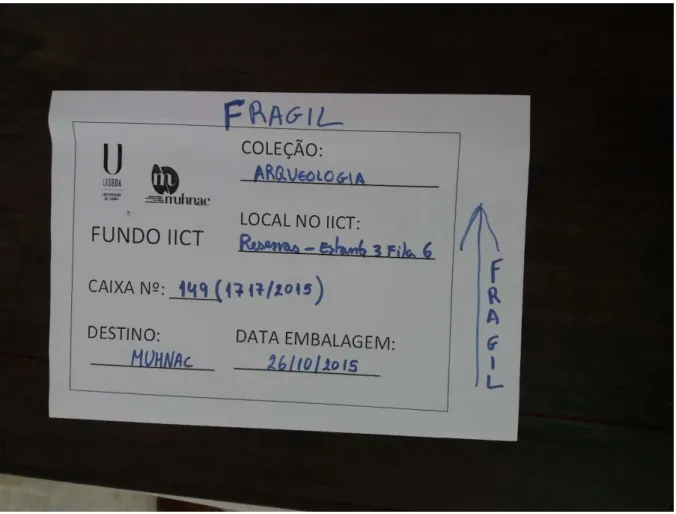

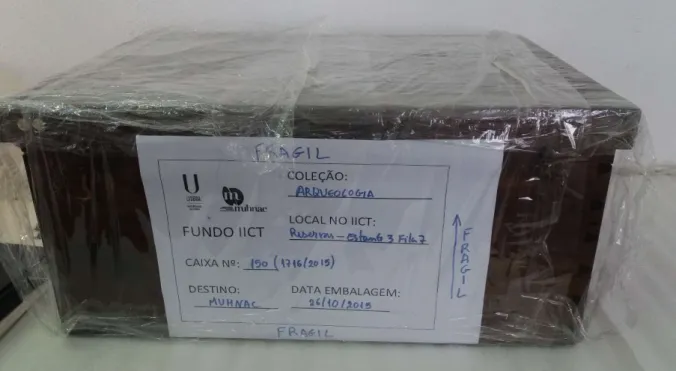

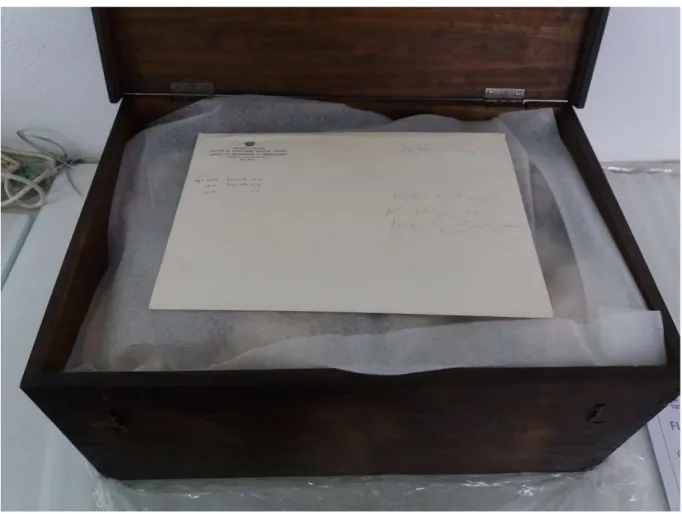

O processo de inventariação, assim como a primeira etapa da investigação, levou quase um ano para ser terminado e aconteceu entre maio de 2018 e março de 2019, totalizando 324 horas do estágio. O Laboratório de Antropologia do MUHNAC recebeu em janeiro de 2016 exemplares da Antropologia e da Zooarqueologia pertencentes à coleção de Arqueologia, provenientes do Anexo da Arqueologia/Geodesia (Palácio Burnay), na sequência do Decreto-lei nº 141/2015 de 31 de julho. Na descrição do documento continham desde moldes de crânios fósseis (aos quais não tive contacto), ossadas de babuínos e primatas até três esqueletos humanos da MAM, recolhidos pela equipa chefiada por Santos Júnior.

21 Dediquei 6 dias em 2018 às buscas no Palácio do Calheta (abril nos dias 16 e 23, maio em 07 e 11 e em novembro nos dias 05 e 06). No AHU passei cinco dias, dois quais 2 foram entre outubro e novembro de 2018 e os outros três entre 10 e 16 de janeiro e 01 fevereiro de 2019.

O percurso investigativo que percorri construiu meu próprio arquivo, dentro e fora dos registos oficiais. Observei o que estava implícito, os símbolos, os silêncios e aquilo que não estava dito, mas subentendido. Busquei na documentação histórica, arquivos, textos e ensaios, a minúcia capaz de conectar fragmentos de um grande quebra-cabeças social complexo. Ricardo Roque (2012) considera que talvez por conta da forma como coleções coloniais tenham sido conseguidas, as histórias por detrás delas podem ter sido negligenciadas pelos museus. Caberia, então, aos investigadores da área recontar e recontextualizar essas histórias e objetos.

Os contextos são sempre necessários porque eles dão sentido para aquilo que se olha. Por mais que se tenha a ideia de que arquivos são impessoais e por isso não podem ser feitas etnografias, é justamente o contrário: é porque a história arquivada é feita por pessoas, indivíduos que carregam em si a arbitrariedade em que a vida social se sustenta e, por isso mesmo, possibilitam fazer “história com minúcia etnográfica” (Comarrof & Comarrof, 2010, p.14).

22

Capítulo 3: A Missão Antropológica de Moçambique

Este capítulo dedicar-se-á à apresentação dos contextos económico, político e ideológico de criação da MAM e à Antropologia, Escola do Porto e Mendes Correia como influências para o empreendimento imperial português.

3.1. Contexto económico, político e ideológico

Traçar o percurso disciplinar desde a criação da Antropologia, passando pela sua institucionalização na Academia e a criação e desenvolvimento da sua vertente colonialista é relevante do ponto de vista deste trabalho porque dará a base histórica para a etnografia de arquivo realizada como investigação.

A Antropologia portuguesa é criação da expansão marítima da época moderna. Virada para os estudos culturais, buscava no exótico, no fantástico, no diferente, seus objetos de investigação (Oliveira, 1997). Não totalmente afastada dos Four Fields1 norte-americano, a disciplina

subdividia-se entre outros dois campos de conhecimento: a Etnologia e a Antropologia (G. Santos, 2012). A primeira delas preocupava-se com “pessoas, linguagens e costumes” (G. Santos, 2012, p. S33), mais culturalista. A outra, mais naturalista, desenvolvia-se em estudos de raça, esqueletos, crânios e fósseis.

As características da Antropologia portuguesa podem ser analisadas a partir do argumento da posição político-geográfica de Portugal com relação ao mundo europeu e a sua classificação de periferia científica. Tudo isso fez com que a disciplina construísse um caminho próprio durante o século XIX (Viegas & Pina-Cabral, 2014). Na organização geopolítica, ordem mundial não via relevância em Portugal enquanto produtor de ciência e o país foi, naturalmente, construindo rumos e destinos próprios para a disciplina, alienados do capital dominante e das tomadas de decisão (Bastos, 2011).

1 Os Four Fields são os quatro campos disciplinares que integram a Antropologia norte-americana: Arqueologia, Linguística, Antropologias Física e Cultural.

23 De acordo com Leal (2000), a produção científica da disciplina estava completamente voltada para os estudos da identidade nacional e a questão colonial não era produtivamente relevante. O autor considerava duas tradições da Antropologia na Europa no século XIX: a construção de nação vigoraria em países periféricos ou semiperiféricos, sem colónias e que buscavam a autonomia nacional; a outra, construção de império, vincular-se-ia em países centrais, impérios coloniais.

Essa divisão epistemológica marcou as tentativas posteriores de fazer oposição à ideia do autor no sentido de produzir contra-argumentos que reiteravam a coexistência de ambos os projetos (Matos, 2012b; R. Roque, 2018; G. Santos, 2012; Vale de Almeida, 2008). O que se percebeu historicamente foi o convívio e a adaptação entre as duas perspectivas (Bastos, 2011). Dessa forma, a Antropologia precisava dar conta dos dois projetos: nação e império. Ainda mais porque era uma disciplina originariamente burguesa (Asad & Reinhardt, 2017), que servia às demandas de tal classe e seu poder hegemónico a qual ansiava por conhecer a natureza dos povos que governava, tanto imperiais quanto coloniais (Viegas & Pina-Cabral, 2014).

Para continuar preponderante no cenário político do pais a Antropologia precisava se reinventar epistemologicamente e criar meios de estar politicamente representada. O seu papel político passa a ser relevante ao longo do tempo, culminando com a experiência colonial no século XX e com figuras importantes na política para o sucesso do empreendimento imperial.

Institucionalmente, a disciplina permeou momentos histórico-políticos diversos (Matos, 2012b) e graças a sua plasticidade, conseguiu moldar-se às demandas que lhe eram incumbidas. Um facto que sempre permeava os argumentos e era a grande preocupação da Antropologia estava na projeção desta na cena intelectual e um esforço contínuo de institucionalização. Nesse sentido, tanto Etnologia quanto Antropologia buscavam o mesmo objetivo: reconhecimento.

No que tange a vertente física da disciplina, é preciso mencionar que algumas vozes foram importantes, do ponto de vista político, para validar o conhecimento produzido. Podemos apontar autores como Mendes Correia, Eusébio Tamagnini, Leite de Vasconcelos, Bernardino Machado. Ao longo da Antropologia portuguesa, estas figuras de importância histórica estiveram à frente do movimento de certificação das técnicas antropométricas e raciológicas.

24 Contudo, as colónias portuguesas em África não eram prioridade para os governos, eram vistas como um lugar de doenças e perigos, além de albergar degenerados (Bastos, 2011). Após o desmembramento do império luso-brasileiro que culmina com a independência do Brasil em 1822, Portugal precisou voltar-se para suas possessões territoriais no continente africano para continuar seu projeto liberal (Alexandre, 2004; Matos, 2012a).

O Terceiro Império português, como ficou conhecido o período entre a primeira metade do século XIX e o terceiro quarto do século XX, esteve virado para as suas colónias africanas em um contexto de invasões francesas (1808-1814), revolução liberal (1820-1826) e Independência do Brasil (1822). Em uma tentativa de impedir o declínio político-económico de Portugal, as elites nacionais buscaram apoiar ideologias da modernidade nacionalista e a consolidação do Terceiro Império no continente africano (G. Santos, 2012).

Resumidamente, a Conferência de Berlim foi a autorização ao colonialismo europeu para a ocupação do continente africano, dividindo e distribuindo o continente entre as nações imperiais (Vale de Almeida, 2008). Nela foram definidas as possessões portuguesas e então pode-se falar de uma prática de exploração dos recursos naturais e humanos e da gerência global dos territórios coloniais (Matos, 2012a).

Uma das formas de Portugal se estabelecer como potência colonial e ocupar verdadeiramente suas possessões era desenvolver estudos científicos nos e sobre seus territórios. A ciência é vista, então, como meio principal para o sucesso do colonialismo português no que tange a exploração dos recursos naturais e uma economia lucrativa (Castelo, 2012). São criadas, então, entre as décadas finais do século XIX e as iniciais do XX, alguns organismos que serviam e respondem às demandas das políticas de governo e acabam por criar uma ideologia colonial.

A primeira instituição criada para os fins de estudos coloniais foi Comissão Central Permanente de Geografia (CCPG), de 1875, cuja atividade vinculava-se ao conhecimento de aspetos diversos dos territórios ultramarinos (Rodrigues, 1999). Em seguida, há a criação da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) em 1876, mesmo que em retardo se comparada com outras cidades do mundo, foi importante para estimular uma nova dinâmica aos estudos coloniais ao incentivar explorações geográficas (Matos, 2012a). A SGL desempenhou, inclusive, um papel

25 fundamental na criação de instituições para estudos coloniais, o que pode ser entendido como a fundação de um “colonialismo científico” português (Matos, 2012a).

Como forma a melhor conhecer os territórios, a Comissão de Cartografia (CC) foi criada por Decreto em 19 de Abril de 1883 e era um órgão do governo igualmente essencial para o conhecimento nacional sobre as possessões ultramarinas. Suas principais funções eram publicar cartas e notícias geográficas e sua atividade impulsionou a criação das expedições científicas em direção às colónias no século XX (Rodrigues, 1999, 2007). Durante seu período de existência (1883-1936), a CC muito produziu e foi importante para o conhecimento cartográfico de Portugal sobre suas colónias, delimitação de fronteiras e estudos de teor geográfico.

Outro organismo criado neste mesmo contexto e com fins muito parecidos, alargando as atribuições da CC, foi, via Decreto-Lei de 7 de Janeiro de 1936, através do Ministério das Colónias, a Junta das Missões Geográficas e Investigação Colonial (JMGIC), órgão de investigação, coordenação e consulta, independente e que ignora o papel das universidades e centros de investigações coloniais (Pereira, 2005b). No âmbito da JMGIC são executadas as Missões Antropológicas cuja finalidade era reconhecer cientificamente as populações e culturas dos territórios ultramarinos (Rodrigues, 1999).

Nesse sentido, a Antropologia colonial portuguesa desenvolve-se em boa parte durante o período Ditatorial (1926-1933) e do Estado Novo (1933-1974), o que nos leva a uma produção científica engajada com um projeto de país. Dessa forma, a disciplina auxiliou na formação de justificações para o domínio colonial e para a relação hierarquizada entre colónias e metrópole.

3.2. Antropologia, Escola do Porto e Mendes Correia

Se podemos dizer que houve uma Antropologia colonial, então ela serviu para dar suporte ao pensamento colonial (Pereira, 2005a) mas não pode-se dizer que esteve completamente voltada a ele: foi sua contemporânea e interessou-se por diversos outros temas (Matos, 2012b), além disso, se esteve em algum momento a serviço desta ideologia, não pode ser observado em uma fase inicial, somente a partir da justificação das políticas coloniais que incidiam sobre populações entendidas como carentes de civilização (Matos, 2012a).

26 Entretanto, não há consenso sobre a designação de “ciência colonial”(Conklin, 2013), mas a Antropologia que praticava-se no ultramar, à semelhança do que acontecia no continente e iniciada por Ferraz de Macedo, desenvolvia-se a partir da tradição francesa de domínio físico (Matos, 2012a). Inspirando-se na Société d’Anthropologie de Paul Broca e de seu mais ortodoxo sucessor, Paul Topinard (Conklin, 2013). A disciplina desenvolvia trabalhos voltados à antropometria e a raciologia e seus autores buscavam nas colónias a construção de um pensamento que condissesse com uma ideologia colonial voltada para o conhecimento e exploração das populações colonizadas.

Há a ideia de que o princípio da Antropologia colonial teria ocorrido com Fonseca Cardoso e seus trabalhos sobre o Timor, Angola e Índia (Matos, 2012a; R. Roque, 2001). Certo é que uma das vozes mais importantes para o desenvolvimento desta vertente da disciplina foi António Mendes Correia, seja pela sua posição política de prestígio, seja pelos trabalhos realizados. Algumas figuras foram muito importantes para a disseminação desta tradição disciplinar, mas sobretudo Mendes Correia, António de Almeida e Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior. Todos eles foram responsáveis por algumas missões antropológicas às colónias africanas de domínio português, tendo a de Moçambique, sob a chefia de Santos Júnior, sido a mais esforçada e profícua em termos de espólio (Pereira, 2005b).

Institucionalmente, a Escola de Antropologia do Porto, fundada por Mendes Correia, base intelectual das missões antropológicas, ergue-se em um cenário complexo. Coexistia com outros órgãos dedicados à Antropologia, como a Sociedade Carlos Ribeiro e a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (SPAE) e que acabam por servir de influência para a escola (Matos, 2012b).

A Sociedade Carlos Ribeiro (1888-1898) dividia-se em quatro secções (Geologia e Paleontologia, Zoologia e Botânica, Antropologia e Etnografia) e ocupa-se dos estudos sobre os factos naturais e factos culturais, trazendo como temas principais de investigação o estudo do povo português e as origens étnicas da nação (Matos, 2012b).

A SPAE é fundada em 26 de Dezembro de 1918 por iniciativa de Mendes Correia. Ela funcionava no Instituto de Antropologia da Universidade do Porto e é uma resposta à tentativa

27 falhada de Coimbra em criar uma Sociedade Antropológica. Em seu estatuto constava como objetivos:

estimular e cultivar em Portugal o estudo dos métodos antropológicos, da antropologia zoológica, antropologia étnica, antropologia e arqueologia préistóricas, psicologia experimental, etnografia, e dos ramos scientíficos seus derivados ou aplicados, como as antropologias militar, pedagógica, clínica, criminal, judiciária, etc. (Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnografia, 1918, p. 3).

Ao concatenar as diretrizes das sociedades, a Escola do Porto cria-se como um órgão basilar à realização das missões antropológicas, englobando variados temas e profissionais das mais diversas áreas (Matos, 2012b).

Figura importante para o fomento das missões, Mendes Correia (1888-1960) também desempenha papel fundamental nas diretrizes do pensamento da Antropologia física durante o século XX. De origem abastada, seus familiares exerciam cargos importantes, fazia parte da “elite” social portuguesa e estava próximo a pessoas com alto estatuto social (Matos, 2012b). Alguns de seus cargos profissionais foram Presidente da JMGIC (1946), Presidente da JIU (1954-1958), participava do Conselho Ultramarino e foi Diretor da ESC (1949-1958). Politicamente, representava a extrema-direita no poder e considerava que o projeto colonial e o ditatorial de Salazar advinham do mesmo molde (Viegas & Pina-Cabral, 2014), facto que consegue explicar os contornos da Antropologia física e colonial que fomentava.

Instituídas pelo Decreto nº 26842, de 28 de Julho de 1936, pelo então ministro das colónias Francisco Vieira Machado, as missões de cunho antropológico mostram-se frutos de um contexto político específico e de um projeto de país, como já mencionado anteriormente.

Uma sucessão de eventos realizados no início dos anos de 1930, como por exemplo, o Acto Colonial de 11 de Abril de 1933 (República Portuguesa, 1933), com a criação do indígena e diretrizes para lidar com os povos em situação colonial e, ainda, o I Congresso Nacional de Antropologia Colonial no Porto (1934), no qual houve um movimento de renascimento da disciplina colonial, para revalorizar as colónias (Pereira, 2005b), que justificavam a realização de empreitadas científicas nas colónias. Mais do que uma série de acontecimentos, havia a influência de Mendes Correia nas decisões políticas de instituição e realização das missões