Monitorização do impacte microclimático do

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor

Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Ana Alexandra Rebelo Leite

Orientador: Professor Doutor João Carlos Andrade Santos

Monitorização do impacte microclimático do

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor

Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Ana Alexandra Rebelo Leite

Orientador: Professor Doutor João Carlos Andrade Santos

Composição do Júri:

Professora Dr. Edna Carla Janeiro Cabecinha da Câmara Sampaio (Presidente) Professor Dr. João Carlos Andrade dos Santos (Orientador)

i

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Agradecimentos

Ao meu orientador, Professor Doutor João Carlos Andrade dos Santos, o meu muito obrigado pela sua disponibilidade, apoio incondicional, pelo acompanhamento, pela confiança e partilha de sabedoria.

Aos meus pais, por todo o apoio dado, pela compreensão, paciência e pelo esforço realizado para que fosse possível chegar a esta etapa, que em breve estará finalizada.

À minha família, em especial ao meu irmão, à minha avó, à tia Lúcia e à minha madrinha por todo apoio, carinho, compreensão e paciência manifestadas durante a realização deste trabalho.

Às amigas que fui adquirindo ao longo deste percurso académico, pelo seu companheirismo e ajuda, pelo incentivo e força que me foram transmitindo nos momentos de maior fragilidade. O presente estudo foi realizado no âmbito do projeto: Programa Integrado de Monitorização Ambiental (PIMA) do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), Programa Piloto de Caracterização Microclimática (PPCMC). Entidade financiadora: EDP, referência RS 0246. Coordenação: Professor Doutor João Alexandre Ferreira Abel dos Santos Cabral, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A autora e o orientador agradecem à EDP e à coordenação do referido projeto a gentil disponibilização da base de dados histórica da rede meteorológica do AHBS.

iii

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Resumo

Portugal tem sido destacado pelo desenvolvimento na utilização das energias renováveis. Este facto ajuda à diminuição da dependência externa a que Portugal está sujeito e contribui também para a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa e das potenciais alterações climáticas. A energia hídrica, em particular, assume no presente um papel importante na produção de eletricidade com origem em fontes renováveis. Os impactes ambientais que os sistemas hidroelétricos podem provocar não são despicientes, uma vez que a sua construção e exploração interage, de forma muito significativa, direta ou indiretamente, com o ambiente circundante. A presente dissertação aborda os possíveis impactes do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) no microclima da zona envolvente. Estes potenciais impactes poderão afetar negativa ou positivamente o microclima do Baixo Sabor. Para realizar este estudo foi feita uma análise detalhada das oito variáveis monitorizadas (temperatura do ar, humidade relativa, temperatura do ponto de orvalho, temperatura do solo, precipitação, humectação, radiação solar e vetor vento) em três estações meteorológicas na vizinhança do AHBS, localizadas nas proximidades das povoações de Felgar, Sardão e Póvoa. O estudo foi realizado para o período de cinco anos com dados completos (2011-2015), ainda que os registos se tenham já iniciado em abril de 2010. Este período de estudo engloba a fase construção e exploração, uma vez que o aproveitamento só entrou em funcionamento em 2014. Foi realizado um tratamento de dados prévio, com uma identificação de valores em falha e erróneos. Procedeu-se de seguida à estimação e substituição destes valores com recurso a metodologias de regressão multivariada. Após esta fase inicial, o estudo prosseguiu com a análise da variabilidade temporal dos valores diários, mensais e anuais para todo o período do estudo. Foram ainda analisadas as anomalias climáticas das médias mensais da temperatura e humidade relativa, identificando a variabilidade climática não sazonal. Foi ainda utilizada uma estação de referência (Vila Real) a fim de verificar se existem tendências significativas nas diferenças entre as estações do Baixo Sabor e Vila Real, uma estação fora da área de influência direta do AHBS. Os resultados preliminares deste estudo, que terão de ser corroborados em trabalhos subsequentes, à medida que a extensão da base de dados for alargada, evidenciam já uma tendência para a diminuição das amplitudes térmicas diárias (subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima) e um aumento, ainda que muito ligeiro, da humidade relativa. As albufeiras do AHBS parecem estar já a ter um papel moderador do microclima do Baixo Sabor.

Palavras-chave: energias renováveis, hidroeletricidade, impactes ambientais, microclima,

v

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Abstract

Portugal has been highlighted by the development in the use of renewable energies. This helps to reduce the external dependence to which Portugal is subject and also contributes to the mitigation of greenhouse gas emissions and potential climate change. Hydropower production, in particular, now assumes an important role in the production of electricity from renewable sources. The environmental impacts that hydroelectric systems can cause are not negligible, since their construction and exploration interacts, very significantly, directly or indirectly, with the surrounding environment. This dissertation discusses the possible impacts of the Baixo Sabor Hydroelectric Plant (AHBS) in the surrounding microclimate. These potential impacts may negatively or positively affect the Baixo Sabor microclimate. In order to carry out this study, a detailed analysis of the eight monitored variables (air temperature, relative humidity, dew point temperature, soil temperature, precipitation, leaf moisture, solar radiation and wind vector) was undertaken at three meteorological stations in the vicinity of the AHBS, located in the vicinity of the villages of Felgar, Sardão and Póvoa. The study was conducted for the five year period with full data (2011-2015), although the records have already begun in April 2010. This study period covers the construction and exploration phase, since it only entered in operation in 2014. A preliminary data treatment, with an identification of missing or erroneous values, was carried out. We then proceeded to estimate and replace these values using multivariate regression methodologies. After this initial phase, the study was followed by the analysis of the temporal variability of the daily, monthly and annual values of each variable for the entire study period. The climatic anomalies of the monthly mean temperature and relative humidity were also analysed, identifying non-seasonal climatic variability. A baseline station (Vila Real) was also used to verify whether there were significant trends in the differences between the Baixo Sabor stations and Vila Real, a station outside the direct influence area of the AHBS. The preliminary results of this study, which will have to be corroborated in subsequent work, as the extension of the database is expanded, already show a tendency to decrease the daily thermal amplitudes (increase of the minimum temperature and decrease of the maximum temperature) and an increase, however slight, in relative humidity. The AHBS reservoirs appear to be already having a moderating role in the Baixo Sabor microclimate.

Keywords: renewable energies, hydroelectricity, environmental impacts, microclimate, Baixo

vii

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Índice Geral

Agradecimentos ... i

Resumo ... iii

Abstract ... v

Índice Geral ... vii

Índice de Figuras ... ix Índice de Tabelas ... xv 1. Introdução ...3 1.1 Energias renováveis ...3 1.2 Hidroeletricidade em Portugal ...7 1.3 Objectivos ...10 2. Metodologia...13 2.1 Localização ...13

2.2 Caraterização do Aproveitamento Hidroelétrico ...14

2.3 Rede de Estações Meteorológicas ...14

2.4 Parâmetros Monitorizados ...18

3. Resultados e Análises ...21

3.1 Caraterização Climática do Baixo Sabor ...21

3.2 Análise Meteorológica ...23

3.2.1 Temperatura do Ar ...24

3.2.2 Humidade Relativa ...25

3.2.3 Temperatura do Ponto de Orvalho ...27

3.2.4 Temperatura do Solo ...28 3.2.5 Precipitação ...30 3.2.6 Humectação ...31 3.2.7 Radiação Solar ...33 3.2.8 Vento ...35 3.3 Anomalias climáticas ...37 3.3.1 EMA Felgar ...37 3.3.2 EMA Póvoa ...41 3.3.3 EMA Sardão ...44

3.4 Anomalias climáticas em Vila Real ...47

3.5 Análise das diferenças EMA’s – Vila Real ...50

viii

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

3.5.3 EMA Póvoa com Vila Real ...53

3.5.4 EMA Sardão com Vila Real ...56

4. Conclusões ...61

5. Referências Bibliográficas ...65

ix

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Índice de Figuras

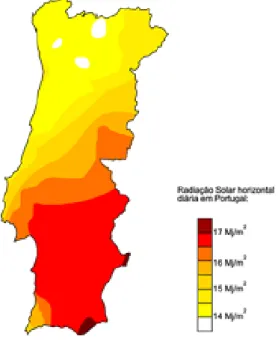

Figura 1.1 - Representação da radiação solar horizontal diária em Portugal ...4

Figura 1.2 - Produção de eletricidade por tipo de fonte (Fonte: APREN) ...6

Figura 1.3 - Painel esquerdo: Mapa de distribuição dos aproveitamentos hidroelétricos em Portugal. Painel Direito: Mapa de índice de precipitação SPI-12 meses em Portugal. ...9

Figura 2.1 - Painel esquerdo: Mapa de localização da Albufeira do Baixo Sabor em Portugal Continental. Painel direito: Mapa hipsométrico com localização da Albufeira do Baixo Sabor. ...13

Figura 2.2 - Localização das estações da rede meteorológica do Baixo Sabor (EMA’s indicadas a verde e ETH’s a castanho) ...15

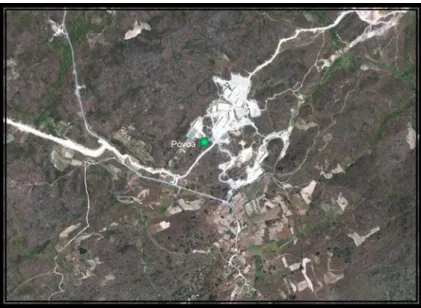

Figura 2.3 - Localização da EMA da Póvoa (41º 14' 00.62''N 7º 02' 00.60''W) ...16

Figura 2.4 - Localização da EMA de Felgar (41º 13' 33.03''N 6º 57' 52.76''W) ...16

Figura 2.5 - Localização da EMA de Sardão (41º 16' 11.29''N 6º 53' 29.00''W)...17

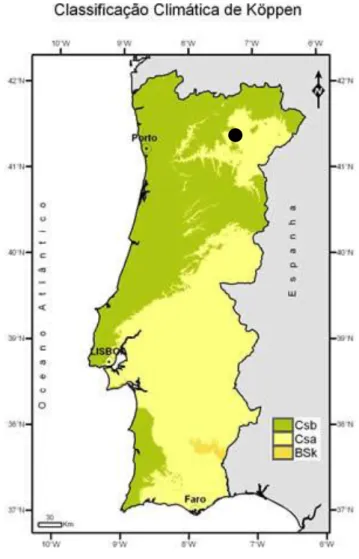

Figura 3.1 - Mapa de Portugal com a classificação climática de Köppen (Fonte: IPMA) ...21

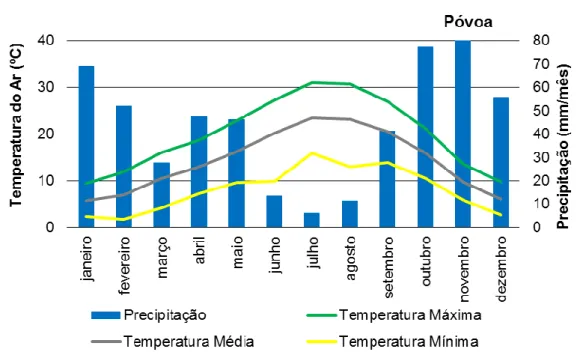

Figura 3.2 - Diagrama ombrotérmico no período de 2011 a 2015, na Estação de Felgar. ...22

Figura 3.3 - Diagrama ombrotérmico no período de 2011 a 2015, na Estação de Póvoa. ...22

Figura 3.4 - Diagrama ombrotérmico no período de 2011 a 2015, na Estação de Sardão. ..23

Figura 3.5 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária (ºC) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015, para a EMA Felgar. ...24

Figura 3.6 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa. ...24

Figura 3.7 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária (ºC) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão. ...25

Figura 3.8 - Cronograma da humidade relativa máxima e mínima (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Felgar. ...25

Figura 3.9 - Cronograma da humidade relativa máxima e mínima diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa. ...26

Figura 3.10 - Cronograma da humidade relativa máxima e mínima diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão. ...26

Figura 3.11 - Cronograma do ponto de orvalho máximo e mínimo diário (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Felgar. ...27

Figura 3.12 - Cronograma do ponto de Orvalho máximo e mínimo diário (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa...27

x

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.13 - Cronograma do Ponto de Orvalho máximo e mínimo diário (°C) no período de

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão. ...28

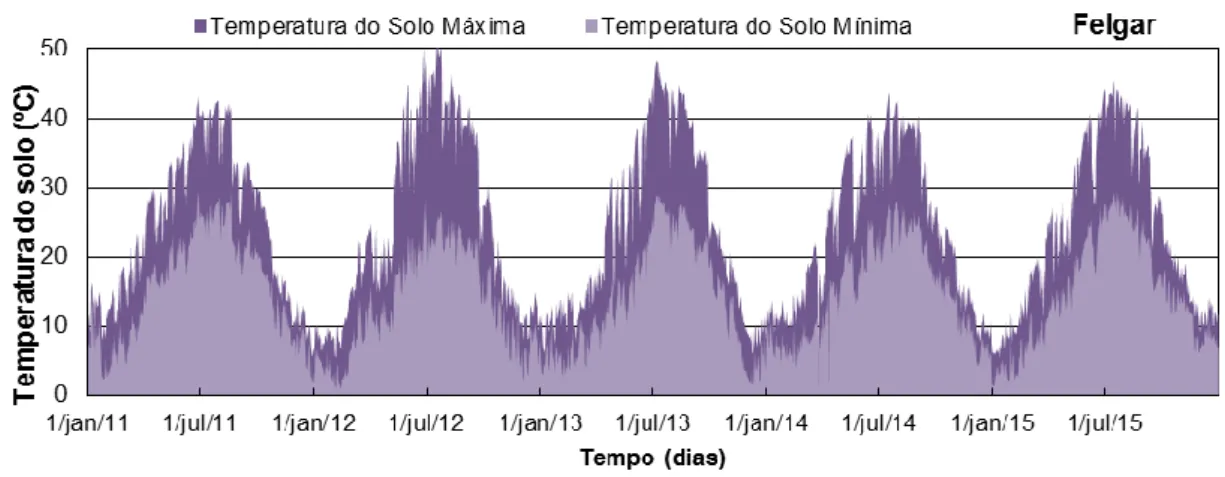

Figura 3.14 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária do solo (°C) no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Felgar. ...28

Figura 3.15 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária do solo (°C) no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa. ...29

Figura 3.16 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária do solo (°C) no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão. ...29

Figura 3.17 - Precipitação diária acumulada (mm/dia) no período de 1 de Janeiro de 2011 a

31 de Dezembro de 2015 para EMA Felgar. ...30

Figura 3.18 - Precipitação diária acumulada (mm/dia) no período de 1 de Janeiro de 2011 a

31 de Dezembro de 2015 para EMA Póvoa. ...30

Figura 3.19 - Precipitação diária acumulada (mm/dia) no período de 1 de Janeiro de 2011 a

31 de Dezembro de 2015 para EMA Sardão. ...31

Figura 3.20 - Cronograma da humectação diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a

31 de Dezembro de 2015 para EMA Felgar. ...31

Figura 3.21 - Cronograma da humectação diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a

31 de Dezembro de 2015 para EMA Póvoa. ...32

Figura 3.22 - Cronograma da humectação diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a

31 de Dezembro de 2015 para EMA Sardão. ...32

Figura 3.23 - Radiação Solar Total Diária (MJ/m2) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Felgar. ...33

Figura 3.24 - Radiação Solar Total Diária (MJ/m2) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Póvoa. ...33

Figura 3.25 - Radiação Solar Total Diária (MJ/m2) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Sardão. ...34

Figura 3.26 - Diagrama de distribuição do vento para diferentes classes de intensidade

(m/s) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015, para EMA Felgar. ...35

Figura 3.27 - Diagrama de distribuição do vento para diferentes classes de intensidade

(m/s) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Póvoa. ....35

Figura 3.28 - Diagrama de distribuição do vento para diferentes classes de intensidade

(m/s) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Sardão. ..36

Figura 3.29 - Anomalias da média mensal da temperatura máxima da EMA Felgar no

xi

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.30 - Anomalias da média mensal da temperatura média da EMA Felgar no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...38

Figura 3.31 - Anomalias da média mensal da temperatura mínima da EMA Felgar no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...38

Figura 3.32 - Anomalias da média mensal da humidade relativa máxima da EMA Felgar no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...39

Figura 3.33 - Anomalias da média mensal da humidade relativa média da EMA Felgar no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...39

Figura 3.34 - Anomalias da média mensal da humidade relativa mínima da EMA Felgar no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...40

Figura 3.35 - Anomalias da média mensal da temperatura máxima da EMA Póvoa no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...41

Figura 3.36 - Anomalias da média mensal da temperatura média da EMA Póvoa no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...41

Figura 3.37 - Anomalias da média mensal da temperatura mínima da EMA Póvoa no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...42

Figura 3.38 - Anomalias da média mensal da humidade relativa máxima da EMA Póvoa no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...42

Figura 3.39 - Anomalias da média mensal da humidade relativa média da EMA Póvoa no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...43

Figura 3.40 - Anomalias da média mensal da humidade relativa mínima da EMA Póvoa no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...43

Figura 3.41 - Anomalias da média mensal da temperatura máxima da EMA Sardão no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...44

Figura 3.42 - Anomalias da média mensal da temperatura média da EMA Sardão no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...44

Figura 3.43 - Anomalias da média mensal da temperatura mínima da EMA Sardão no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...45

Figura 3.44 - Anomalias da média mensal humidade relativa máxima da EMA Sardão no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...45

Figura 3.45 - Anomalias da média mensal humidade relativa média da EMA Sardão no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...46

Figura 3.46 - Anomalias da média mensal humidade relativa mínima da EMA Sardão no

xii

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.47 - Anomalias da média mensal da temperatura máxima de Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...47

Figura 3.48 - Anomalias da média mensal da temperatura média de Vila Real no período de

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...47

Figura 3.49 - Anomalias da média mensal da temperatura mínima de Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...48

Figura 3.50 - Anomalias da média mensal da Humidade Relativa Máxima de Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...48

Figura 3.51 - Anomalias da média mensal da humidade relativa média de Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...49

Figura 3.52 - Anomalias da média mensal da humidade relativa mínima de Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...49

Figura 3.53 - Diferenças da temperatura máxima entre EMA Felgar e Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...50

Figura 3.54 - Diferenças da temperatura média entre EMA Felgar e Vila Real no período de

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...51

Figura 3.55 - Diferenças da temperatura mínima entre EMA Felgar e Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...51

Figura 3.56 - Diferenças da humidade relativa máxima entre EMA Felgar e Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...52

Figura 3.57 - Diferenças da humidade relativa média entre EMA Felgar e Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...52

Figura 3.58 - Diferenças da humidade relativa mínima entre EMA Felgar e Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...53

Figura 3.59 - Diferenças da temperatura máxima entre EMA Póvoa e Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...53

Figura 3.60 - Diferenças da temperatura média entre EMA Póvoa e Vila Real no período de

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...54

Figura 3.61 - Diferenças da temperatura mínima entre EMA Póvoa e Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...54

Figura 3.62 - Diferenças da humidade relativa máxima entre EMA Póvoa e Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...55

Figura 3.63 - Diferenças da humidade relativa média entre EMA Póvoa e Vila Real no

xiii

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.64 - Diferenças da humidade relativa mínima entre EMA Póvoa e Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...55

Figura 3.65 - Diferenças da temperatura máxima entre EMA Sardão e Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...56

Figura 3.66 - Diferenças da temperatura média entre EMA Sardão e Vila Real no período de

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...56

Figura 3.67 - Diferenças da temperatura mínima entre EMA Sardão e Vila Real no período

de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...57

Figura 3.68 - Diferenças da humidade relativa máxima entre EMA Sardão e Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...57

Figura 3.69 - Diferenças da humidade relativa média entre EMA Sardão e Vila Real no

período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015. ...58

Figura 3.70 - Diferenças da humidade relativa mínima entre EMA Sardão e Vila Real no

xv

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente

Índice de Tabelas

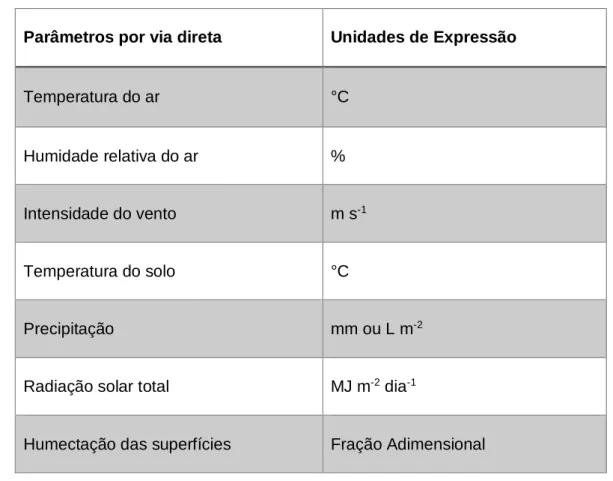

Tabela 1- Parâmetros registados por via direta nas estações e as suas unidades de

expressão respetivas...18

Tabela 2- Parâmetros registados pelas estações por via indireta e as respetivas unidades de

xvii

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Abreviaturas

AHBS- Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo-Sabor EMA- Estação Meteorológica Automática

FER- Fontes de Energias Renováveis EDP- Energias De Portugal

UTAD- Universidade de Trás- os -Montes e Alto Douro RMBS- Rede Meteorológica do Baixo Sabor

PIMA- Programa Integrado de Monitorização Ambiental ETH- Estação Termohigrométrica

3

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

1. Introdução

1.1 Energias renováveis

Desde a pré-história que a energia faz parte da história da humanidade, quando os homens das cavernas descobriram como produzir o fogo apenas com o atrito de pedras, utilizado para confeção dos alimentos, aquecimento e para a sua proteção. No entanto, após a Revolução Industrial o uso de combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, gás natural e carvão desenvolveu-se em grande escala. A utilização de combustíveis fósseis tem fornecido grande parte da energia para o desenvolvimento, assegurando as necessidades energéticas da maioria dos países desenvolvidos (Carneiro, 2013).

Em Portugal, todavia, os recursos energéticos fósseis são escassos, o que conduz a uma elevada dependência do exterior, com valores de 79.4% em 2012, principalmente das importações de fontes primárias de origem fóssil. Contudo, desde 2005 que a taxa de dependência tem vindo decrescer devido ao aumento da contribuição das energias renováveis em geral: hídrica, solar, eólica, geotérmica e biomassa (DGEG, 2016). Na verdade, ao contrário da escassez dos recursos energéticos fósseis que se verifica em Portugal, este é um país com grande potencial em recursos energéticos renováveis (REN, 2006).

O aumento do uso de recursos de energia renovável é fundamental para que a evolução do sistema energético atenda às preocupações ambientais (Forrest et all., 2016).

As energias renováveis que mais se destacam são a biomassa vegetal, para produção de calor, e as energias eólica e hídrica para produção de eletricidade (REN, 2006). A energia fotovoltaica tem adquirido uma importância crescente. Com efeito, as energias renováveis têm um papel importante no sistema elétrico Português, tendo assegurado, em 2013, 56 % da produção nacional de eletricidade (APREN, 2014).

Energia solar

A energia solar é a energia proveniente da luz e calor do sol. Esta tem sido aproveitada para ser transformada através de diferentes tecnologias. Uma das tecnologias mais utilizadas são os painéis fotovoltaicos, que convertem a energia solar em energia elétrica. Esta tecnologia é provavelmente inesgotável pois a cada hora, a Terra recebe do Sol a mesma quantidade ou superior à energia que é produzida anualmente no planeta inteiro (Proença, 2007).

4

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar. Em Portugal, o número médio anual de horas de sol, varia entre 2.200 2.300, enquanto para a Alemanha varia 1.200 e 1.700 horas (energias-renováveis, 2016).

Energia Eólica

A energia eólica é gerada pela força do vento, por isso as centrais eólicas são instaladas em locais onde a velocidade média anual do vento excede 6 m/s, em Portugal esta velocidade verifica-se em zonas de montanha e junto à costa.

Os aerogeradores transformam a energia cinética proveniente do vento em energia mecânica que é posteriormente convertida num gerador inserido nas pás dos aerogeradores. As centrais eólicas podem ser instaladas em terra (onshore), ou no mar (offshore), aproveitando assim a grande área disponível e os ventos fortes que lá se fazem sentir (Noctula Channel, 2016).

Biomassa

A biomassa é a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, que pode ser utilizada no estado sólido, líquido ou gasoso. Os subprodutos da floresta, agricultura, pecuária, da indústria da madeira e do papel e a parte biodegradável dos resíduos sólidos urbanos, são os vários exemplos de biomassa.

5

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Após a combustão da biomassa, a energia resultante pode ser utilizada em centrais térmicas para produção de eletricidade. Usar os resíduos da floresta para este fim permite diminuir o risco de incêndios, se a limpeza das florestas estiver integrada com o ordenamento das florestas (APREN, 2016).

Para além da combustão, que é o processo mais comum hoje em dia existem outros processos de transformação da biomassa em energia: pirólise, co-combustão e gasificação (energias alternativas, 2016).

Energia de ondas e marés

A energia disponível no mar é muito abundante. Os equipamentos utilizados para converter esta energia renovável em eletricidade ainda estão em desenvolvimento, numa procura de melhor rendimento e melhor resistência ao ambiente marítimo.

No arquipélago os Açores, na ilha do Pico, existe já uma central com 400 kW, a primeira do Mundo a produzir eletricidade a partir das ondas de uma forma regular (APREN, 2016). O futuro deste tipo de produção de eletricidade passa pelas centrais offshore, prevendo-se um potencial elevado para Portugal. Estima-se que até 2025 cerca de 20% da eletricidade consumida tenha origem na energia de ondas e marés (Portal-Energia, 2016).

As fontes de energias renováveis têm assumido um papel importante no mercado energético global. A sua utilização pode resultar em vários benefícios: redução das emissões de gases com efeito de estufa, potencialmente geradores de alterações climáticas, diminuição das importações nacionais e da correspondente dependência energética, mais diversidade de fontes de produção e, com isto, menor vulnerabilidade, contribuição para um desenvolvimento mais sustentável, garantindo ainda a segurança e o abastecimento nacional (REN, 2006).

6

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

A Figura 1.2 abaixo apresenta a produção de eletricidade em Portugal por tipo de fonte e no período de janeiro a outubro de 2016.

Figura 1.2 - Produção de eletricidade por tipo de fonte (Fonte:APREN)

Verifica-se que 60% da eletricidade produzida em Portugal provém de fontes renováveis. Desses 60%, 33% provém da energia hídrica, 21% de energia eólica, 5 % da bioenergia e 1% da energia solar.

A maior percentagem do total de potência instalada fonte de energias renováveis são as regiões Norte e Centro de Portugal, com o valor 80%. Até 2030 estima-se que haja uma maior produção de energia elétrica e um aumento da potência instalada de origem renovável em Portugal (APREN e Deloitte, 2014).

7

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

1.2 Hidroeletricidade em Portugal

A utilização da energia das águas dos rios para produção de energia elétrica (hidroeletricidade) surge em Portugal nos finais do século XIX. A partir de 1930, começa a ser encarada como urgente a necessidade da construção de grandes aproveitamentos hídricos para a produção de energia elétrica em Portugal, tendo em vista o desenvolvimento económico e industrial do país (Madureira e Batista, 2002). As décadas de 70 e 80 foram distinguidas por um crescente consumo de eletricidade. Este crescimento resulta não só do desenvolvimento económico, mas também da eletrificação em superfície e também na sequência do choque dos preços do petróleo, no final dos anos 70. Em Portugal, constata-se o desenvolvimento de know-how específico nas áreas de projeto, construção e exploração de aproveitamentos hidroelétricos (Madureira e Batista, 2002 e REN, 2006).

Existem dois tipos de centrais hídricas, as centrais a fio de água, que não possuem albufeira, funcionando apenas com o caudal natural do rio, e as centrais com albufeira, que permitem o armazenamento de água (APREN, 2016). Os aproveitamentos hidroelétricos são compostos essencialmente por uma barragem, uma albufeira e uma central hidroelétrica para produção de energia (Marques, 2015). Estes aproveitamentos são os mais eficientes para produzir eletricidade, dispõem de elevada capacidade de armazenamento de energia e potência e contribuem para a estabilidade do sistema elétrico nacional (REN, 2006; APREN, 2016). Existem cerca de 250 grandes barragens, em Portugal. Estas têm uma altura superior a 15 metros ou armazenamento superior a 1 milhão de metros cúbicos (APA, 2016).

A hidroeletricidade é uma energia renovável relativamente barata e competitiva no mercado energético. Ainda que requeira um grande investimento inicial, tem uma vida útil longa, com custos e manutenção comparativamente baixos (Berga, 2016).

Em Portugal, num ano médio, 30% da energia elétrica produzida é de origem hídrica (APREN, 2016). A energia hídrica é responsável por cerca de 85% do total de eletricidade produzida a nível mundial com base nos recursos renováveis (APREN e Deloitte, 2014). Acresce que a capacidade de produzir eletricidade com origem hídrica poderá ainda aumentar 70% até 2030 e 100% até 2050 (APREN e Deloitte, 2014), aumentando a importância desta fonte de energia a nível mundial.

8

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

A aposta na produção de energia hídrica permitirá a Portugal aproveitar melhor o seu vasto potencial hídrico, aproximando-se dos níveis de aproveitamento atualmente existentes nos restantes países europeus. Na verdade, a combinação da energia eólica com a hídrica é essencial para uma melhor eficiência económica e operacional do sistema de produção de eletricidade em Portugal (APREN e Deloitte, 2009).

A comunidade científica aponta para o facto de as emissões antropogénicas de dióxido de carbono (CO2), bem como de outros gases com efeito de estufa (GEE), continuarem a potenciar o aumento da temperatura média global da superfície terrestre durante e além do século XXI (Módulo V). Também os padrões globais da precipitação estão a mudar, assim como o nível médio da água do mar está a subir (EEA, 2016).

Sendo a hidroeletricidade uma fonte de energia limpa e renovável, as barragens podem contribuir significativamente para a mitigação das alterações climáticas, nomeadamente contribuindo para a redução das emissões de GEE (Berga, 2016). Estas desempenham também um papel importante na adaptação às alterações climáticas, pois estão providas de diversas finalidades (Carmo, 2013; Campos, 2012; Berga, 2016):

Reserva estratégica de água para diversos fins; Regularizar e controlar episódios de cheias; Locais de lazer e até mesmo navegação, turismo; Abastecer e fornecer água a indústrias, agropecuárias;

Abastecimento de água para consumo humano e para irrigação;

Combater incêndios, uma vez que é possível o abastecimento de viaturas com tanques ou de meios aéreos.

9

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente Figura 1.3 - Painel esquerdo: Mapa de distribuição dos aproveitamentos hidroelétricos em

Portugal.(Fonte: EDP)

Painel Direito: Mapa de índice de precipitação SPI-12 meses em Portugal.(Fonte: IPMA)

Em Portugal, os aproveitamento hidroelétricos estão situados maioritariamente a Norte e Centro. Sendo o clima nestas regiões do país temperado, mais chuvoso e por conseguinte com maior número de cursos de água permanentes é uma região com boas caraterísticas para a instalação de aproveitamentos hidroelétricos. Sendo assim, os recursos no Norte do país são mais abundantes e regulares, construíndo-se assim aproveitamentos hidroelétricos, quer de regularização quer a fio-de-água, para produção de energia.

10

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

1.3 Objectivos

A monitorização microclimática antes, durante e após a construção do empreendimento hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) é essencial para uma adequada avaliação dos potenciais impactes climáticos.

Na presente dissertação são analisados os dados registados por três Estações Meteorológicas Automáticas (EMA’s) – Póvoa, Felgar e Sardão na Rede Meteorológica do Baixo Sabor (RMBS). É feito um estudo que engloba os dados recolhidos desde 2011 até ao final de 2015.

A análise comparativa das condições pré e pós enchimento das albufeiras e a comparação com uma estação de referência, neste caso a de Vila Real, pois fica na mesma região mas numa zona já não influenciada pelo AHBS, permite o isolamento de um potencial efeito climático atribuível ao empreendimento.

São vários os parâmetros analisados neste trabalho: Temperatura do Ar;

Humidade Relativa do Ar;

Temperatura do Ponto de Orvalho; Temperatura do Solo;

Precipitação; Humectação; Radiação solar; Vento.

Para a análise das anomalias ao longo do período em estudo e das respetivas diferenças em comparação com Vila Real, os pârametros utilizados foram apenas a temperatura do ar e a humidade relativa do ar.

13

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

2. Metodologia

2.1 Localização

O Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) situa-se no troço inferior do rio Sabor, afluente da margem direita do rio Douro (EDP, 2016). No mapa hipsométrico, representado na Figura 2.1, é possível verificar que a zona mais próxima à albufeira se encontra a uma cota

Figura 2.1 - Painel superior: Mapa de localização da Albufeira do Baixo Sabor em Portugal Continental. Painel inferior: Mapa hipsométrico com localização da Albufeira do Baixo Sabor.

14

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

de cerca de 200 metros. É possível ainda vermos que grande parte da bacia hidrográfica está abaixo dos 600 metros de altitude.

2.2

Caraterização do Aproveitamento Hidroelétrico

O AHBS é constituído por dois escalões, um a montante e um a jusante. A albufeira criada pelo escalão situado a montante estende-se ao longo de 60 km, desde a zona da barragem até cerca de 5.6 km a jusante da confluência do rio Maçãs com o rio Sabor. Esta albufeira atravessa várias áreas de diferentes concelhos envolventes. A albufeira criada a jusante localiza-se no município de Torre de Moncorvo e tem uma extensão de cerca de 9.6 km, estando compreendida entre as duas barragens (EDP, 2016).

O AHBS tem elevada importância no Sector Elétrico Nacional devido à sua localização na região do Douro Superior, sendo ainda dotado de elevada capacidade de armazenamento energético (RECAPE, 2006).

Este aproveitamento está equipado com grupos reversíveis que permitem otimizar a produção de toda a cascata do Douro a jusante, possibilitando ainda uma melhor gestão da produção (EDP, 2016). Os grupos reversíveis permitem ainda a acumulação de água em horas de menor consumo para produção de eletricidade em horas de maior solicitação (Vasconcelos, 2012).

A albufeira do escalão a montante tem uma grande capacidade de armazenamento de água, permitindo disponibilizar água em regimes secos e caudais diários dessa albufeira para a outra albufeira, no aproveitamento a jusante. A grande capacidade de armazenamento do escalão a montante permite ainda reduzir os caudais de cheia (Santos e Miranda, 2010). A capacidade de armazenamento do AHBS enquadra-se numa estratégia mais global de gestão da água na seção portuguesa da bacia hidrográfica do Douro (Campos, 2012).

2.3

Rede de Estações Meteorológicas

Desde 2010, com o Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo-Sabor ainda em construção, que é feita uma recolha sistematizada de dados meteorológicos locais. Para a recolha de dados foi instalada na zona envolvente ao aproveitamento hidroelétrico uma rede meteorológica com treze postos de observação automáticos (com comunicação wireless). Esta rede de

15

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

observação é composta por três Estações Meteorológicas Automáticas (EMA’s), com medição de vários parâmetros atmosféricos, e dez Estações Termohigrométricas (ETH’s), i.e. que apenas registam a temperatura e humidade do ar. As três EMA’s estão instaladas nas proximidades das povoações de Felgar, Póvoa e Sardão. Na Figura 2.2 está apresentada a visão global da localização da rede meteorológica. As Figuras 2.3, 2.4 e 2.5 apresentam a localização de cada uma das estações individualmente.

Os dados foram recolhidos, compilados e tratados no âmbito do Programa Piloto de Caracterização Microclimática (PPCMC) do AHBS que, por sua vez, é um dos descritores ambientais do Programa Integrado de Monitorização Ambiental (PIMA) do AHBS. Este programa mais alargado resulta de um protocolo de cooperação entre a EDP e a UTAD. Neste estudo são analisados apenas os dados das três EMA’s, dado que as ETH’s não permitem uma caraterização do microclima. Apenas complementam a informação das estações meteorológicas, nomeadamente a variabilidade espacial dos campos da temperatura e da humidade relativa.

Figura 2.2 -Localização das estações da rede meteorológica do Baixo Sabor (EMA’s indicadas a

16

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente Figura 2.3 - Localização da EMA da Póvoa (41º 14' 00.62''N 7º 02' 00.60''W)

17

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente Figura 2.5 - Localização da EMA de Sardão (41º 16' 11.29''N 6º 53' 29.00''W)

18

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

2.4

Parâmetros Monitorizados

Tabela 1- Parâmetros registados por via direta nas estações e as suas unidades de expressão

respetivas.

Parâmetros por via direta Unidades de Expressão

Temperatura do ar °C

Humidade relativa do ar %

Intensidade do vento m s-1

Temperatura do solo °C

Precipitação mm ou L m-2

Radiação solar total MJ m-2 dia-1

Humectação das superfícies Fração Adimensional

Tabela 2- Parâmetros registados pelas estações por via indireta e as respetivas unidades de

expressão.

Parâmetros por via indireta Unidades de expressão

21

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.

Resultados e Análises

3.1

Caraterização Climática do Baixo Sabor

O mapa apresentado na Figura 3.1 representa a caraterização climática em Portugal Continental segundo a classificação de Köppen-Geiger. A região do Baixo-Sabor apresenta um clima do sub-tipo Csa. Deste modo, a região do Baixo-Sabor é caraterizada por um clima temperado quente, Mediterrânico, caraterizado por verões quentes e muito secos e por invernos temperados e húmidos (IPMA, 2016). É, por conseguinte, um clima muito semelhante ao que encontramos no Alentejo interior.

Figura 3.1 - Mapa de Portugal com a classificação climática deKöppen (Fonte: IPMA)

Os diagramas ombrotérmicos abaixo representam as médias mensais da temperatura e da precipitação acumulada ao longo dos cinco anos de estudo para cada estação. Os diagramas

22

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

ombrotérmicos permitem facilmente identificar os meses secos do ano. Os meses em que as colunas da precipitação não ultrapassam a curva da temperatura média mensal são tipicamente secos.

Figura 3.2 - Diagrama ombrotérmico no período de 2011 a 2015, na Estação de Felgar.

23

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente Figura 3.4 - Diagrama ombrotérmico no período de 2011 a 2015, na Estação de Sardão.

A temperatura tende a aumentar e a precipitação a diminuir na progressão Póvoa-Felgar-Sardão, sendo portanto a estação da Póvoa a mais fresca e húmida e a de Sardão a mais quente e seca. Nas estações da Póvoa e de Felgar os meses mais secos nos cinco anos de estudo foram Junho, Julho e Agosto (estação seca com duração aproximada de 3 meses). Para Sardão, além destes meses, também o mês de Setembro pode ser considerado seco (estação seca de 4 meses). Com efeito, a estação de Sardão tem uma maior continentalidade, caraterizada genericamente por temperaturas mais elevadas e por montantes de precipitação inferiores aos das restantes estações.

3.2

Análise Meteorológica

Neste capítulo é apresentada a variabilidade interanual dos parâmetros monitorizados para o período de estudo (2011 a 2015). Devido à ocorrência de algumas falhas de dados e à existência de dados erróneos, procedeu-se à substituição destes por estimativas baseadas em modelos e regressão linear entre pares de estações (diagramas de dispersão X-Y). Os valores foram correlacionados com a estação da Póvoa (variável independente), pois esta foi a estação que apresentou, em todas as variáveis, os melhores ajustes (R2 mais elevados) às duas outras estações (variáveis dependentes). A correspondente equação de regressão foi assim utilizada na substituição de valores em falha/erróneos. Quando as falhas ocorreram na estação da Póvoa, foi utilizada a equação inversa da regressão que melhor se ajustou ao

24

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

conjunto de dados. Nos casos em que não foi possível estimar os valores ou onde estes, mesmo após a sua correção não eram credíveis, foram considerados como valores em falha. Os respetivos diagramas de regressão encontram-se em Anexo I. No Anexo II encontram-se as tabelas com dias em que os valores foram substituídos.

3.2.1 Temperatura do Ar

Nas Figuras 3.5, 3.6 e 3.7 são apresentados os cronogramas das temperaturas máximas e mínimas diárias registadas pelas EMA’s da Felgar, Póvoa e Sardão, respetivamente, para os cinco anos em estudo (2011-2015).

Figura 3.5 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária (ºC) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015, para a EMA Felgar.

Figura 3.6 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa.

25

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.7 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária (ºC) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão.

É notável que a diferença entre a temperatura máxima e mínima ao longo dos cinco anos, com uma elevada coerência entre as três EMA’s. A estação Felgar apresenta em 2012, 2013 e 2015 temperaturas máximas um pouco superiores a 40ºC nos meses de Verão. A estação Felgar apresenta temperaturas mínimas mais baixas comparativamente às outras EMA’s. A estação da Póvoa é a que apresenta os valores da temperatura máxima mais baixos, entre o 35º e 40ºC, nunca excedendo os 40ºC.

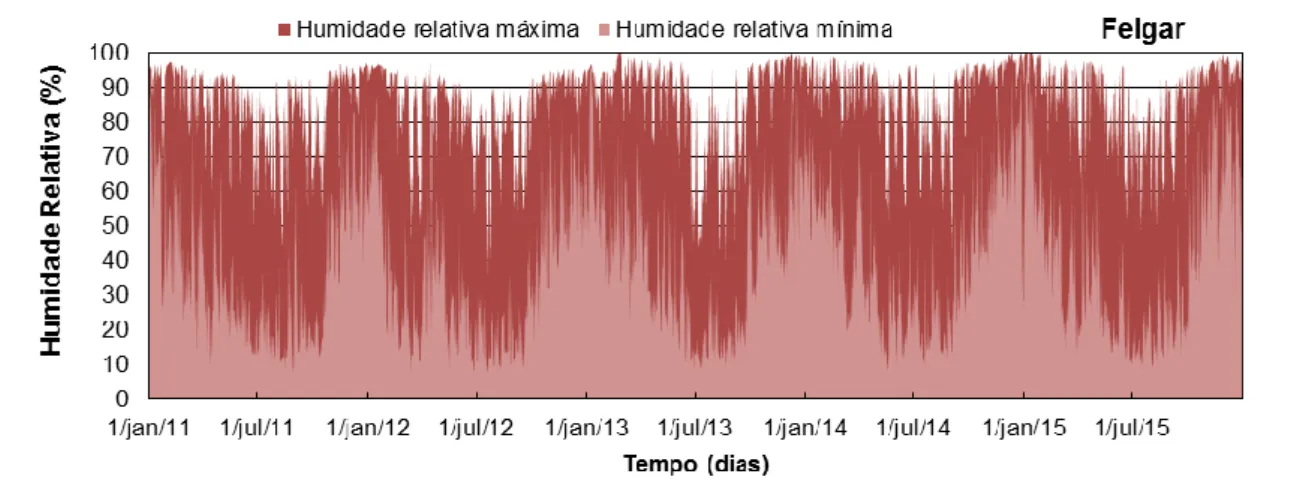

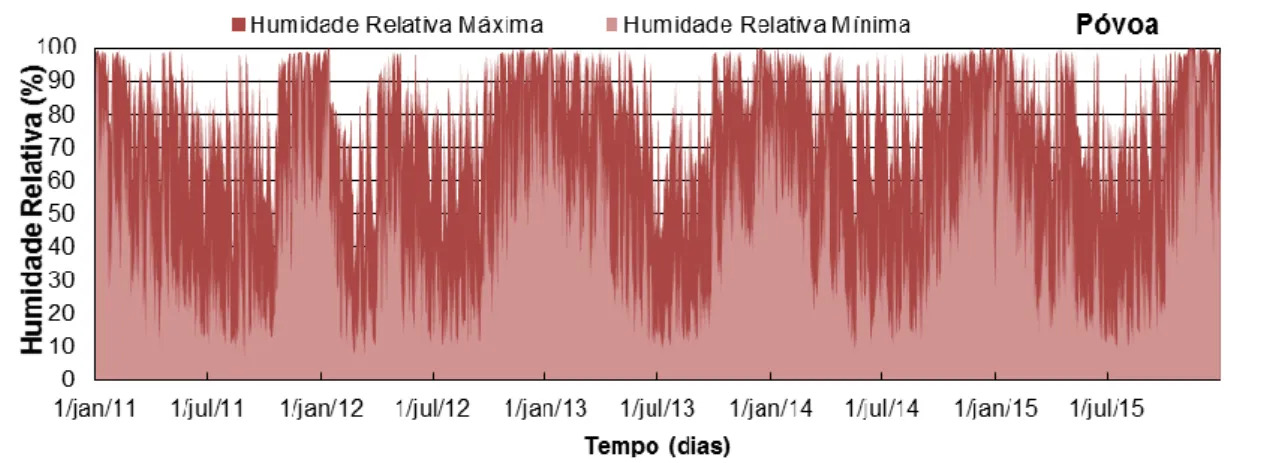

3.2.2 Humidade Relativa

As Figuras 3.8, 3.9 e 3.10 apresentam os cronogramas da humidade relativa do ar para a estação de Felgar, Póvoa e Sardão, respetivamente.

Figura 3.8 - Cronograma da humidade relativa máxima e mínima (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Felgar.

26

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.9 - Cronograma da humidade relativa máxima e mínima diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa.

Figura 3.10 - Cronograma da humidade relativa máxima e mínima diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão.

Na análise desta variável não é percetível o ciclo sazonal nos diferentes anos. Tanto a humidade relativa máxima como a mínima apresentam valores mais baixos nos meses de verão e mais elevados nos meses de inverno.

A humidade relativa máxima atinge geralmente valores de 100% durante o inverno, embora este valor fosse atingido pela humidade relativa mínima também em meses de primavera.

27

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

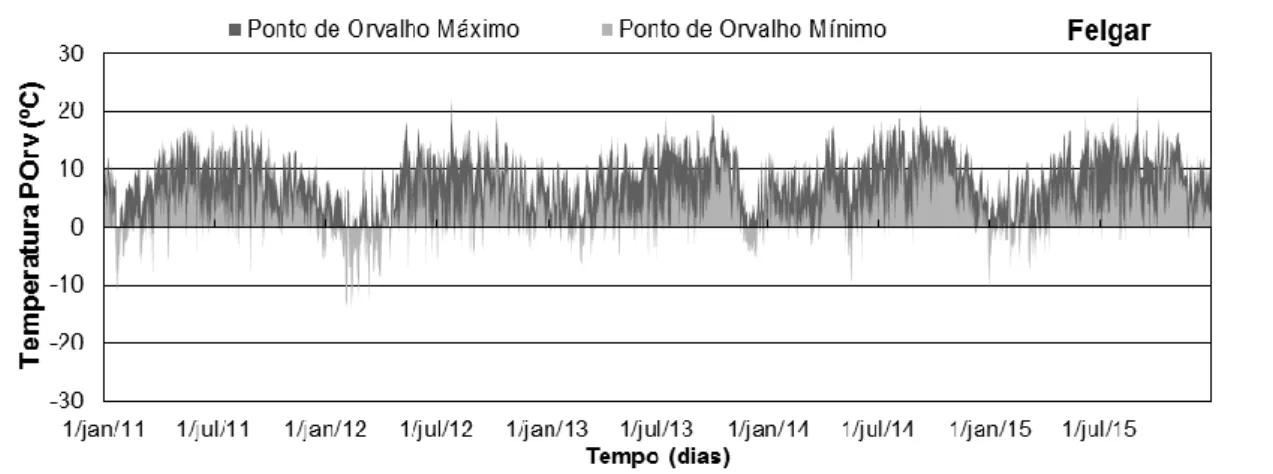

3.2.3 Temperatura do Ponto de Orvalho

As Figuras 3.11, 3.12 e 3.13 apresentam os cronogramas com o ponto de orvalho máximo e mínimo diário. A variação interanual deste parâmetro é similar nas três estações. Na estação de Felgar os valores variaram -14ºC de mínimo absoluto em dezembro de 2012 e máximo absoluto em julho de 2012. Assim, esta variável oscilou entre cerca de -18°C na primeira semana de março (valor mínimo nas três estações) e pouco mais de 22°C no final de agosto (valor máximo em Felgar).

Figura 3.11 - Cronograma do ponto de orvalho máximo e mínimo diário (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Felgar.

Figura 3.12 - Cronograma do ponto de Orvalho máximo e mínimo diário (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa.

28

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.13 -Cronograma do Ponto de Orvalho máximo e mínimo diário (°C) no período de 1 de

Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão.

3.2.4 Temperatura do Solo

As Figuras 3.14, 3.15,3.16 representam os valores de temperatura do solo (máximos e mínimos) a 10 cm de profundidade.

Cada tipo solo apresenta características térmicas diferentes e estas dependem da localização e das caraterísticas envolventes.

Figura 3.14 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária do solo (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Felgar.

29

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.15 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária do solo (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Póvoa.

Figura 3.16 - Cronograma da temperatura máxima e mínima diária do solo (°C) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para a EMA Sardão.

A estação de Felgar apresenta a sazonalidade dos diferentes anos bastante idêntica. Nesta estação, em 2012, a diferença da temperatura do solo máxima e a temperatura mínima é maior, apresentando também valores da temperatura máxima do solo superiores à dos restantes anos. Assim, esta estação é a que apresenta maiores temperaturas máximas, atingindo valores de 50ºC em Julho de 2012. Nas restantes estações os valores máximos para a temperatura máxima do solo variam entre 30º e 40ºC. É ainda notável que a variabilidade térmica é maior nos meses de verão do que nos meses de inverno, um facto que se verifica em todas as estações, ainda que não tão explícito na estação da Póvoa.

30

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.2.5 Precipitação

As Figuras 3.17, 3.18 e 3.19 apresentam a análise da precipitação em mm/dia para Felgar, Póvoa e Sardão.

Figura 3.17 - Precipitação diária acumulada (mm/dia) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Felgar.

Figura 3.18 - Precipitação diária acumulada (mm/dia) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Póvoa.

31

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.19 - Precipitação diária acumulada (mm/dia)no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de

Dezembro de 2015 para EMA Sardão.

O valor máximo absoluto da precipitação foi registado na estação da Póvoa, com o valor de 52.7 mm dia-1 em meados de Dezembro de 2012. A estação de Sardão tem uma falha de dados no final de 2014, uma vez que os dados não estavam corretos, mesmo com a correção não eram verosímeis. Em 2015, o mesmo problema persistiu.

3.2.6 Humectação

Para medir a humectação, a estação está equipada com um sensor que imita as caraterísticas de uma folha vegetal. A humectação corresponde ao número de horas que essa mesma folha permanece molhada, sendo calculada a percentagem de tempo em que a folha está molhada.

Figura 3.20 - Cronograma da humectação diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Felgar.

32

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.21 - Cronograma da humectação diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Póvoa.

Figura 3.22 - Cronograma da humectação diária (%) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Sardão.

Os valores da humectação variam desde zero, geralmente nos meses de verão quando os valores da humidade relativa são menores, a valores elevados entre 70 a 100% nos meses de outono e inverno, embora se verifique que ocorreram dias de inverno com valores muito próximos de 0% em diferentes anos e estações. Para este parâmetro meteorológico, as três estações apresentam oscilações muito distintas.

Em 2014, a estação de Sardão apresenta um comportamento anormal nos valores ao longo do ano. Este acontecimento deve-se provavelmente a uma anomalia no sensor da estação, sujidade ou algum objeto que tenha impedido que os dados fossem registados em condições normais.

33

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.2.7 Radiação Solar

Os cronogramas nas Figuras abaixo, 3.23, 3.24 e 3.25 representam a variabilidade da radiação solar em MJ m-2 nos cinco anos em estudo.

Figura 3.23 - Radiação Solar Total Diária (MJ/m2)no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de

Dezembro de 2015 para EMA Felgar.

Figura 3.24 - Radiação Solar Total Diária (MJ/m2) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de

34

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.25 - Radiação Solar Total Diária (MJ/m2)no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de

Dezembro de 2015 para EMA Sardão.

Esta variável apresenta oscilações sazonais bem nítidas nos 5 anos. A estação de Sardão destaca-se, embora por uma diferença mínima, apresentando valores máximos mais elevados durante os cinco anos em comparação com as restantes estações.

Devido a alguma irregularidade na estação durante 2011, a estação de Felgar apresenta valores inferiores, comparando com os outros anos para a mesma estação. Nesta estação o máximo absoluto em 2011 foi de 20 MJ m-2, enquanto nos outros anos o valor máximo é próximo de 30 MJ m-2.

35

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.2.8 Vento

Os diagramas de vento para os cinco anos de estudo, de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2015, são agora analisados.

Figura 3.26 - Diagrama de distribuição do vento para diferentes classes de intensidade (m/s) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015, para EMA Felgar.

Figura 3.27 - Diagrama de distribuição do vento para diferentes classes de intensidade (m/s) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Póvoa.

36

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.28 - Diagrama de distribuição do vento para diferentes classes de intensidade (m/s) no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015 para EMA Sardão.

As figuras 3.26,3.27 e 3.28 acima indicadas representam os diagramas de distribuição do vento para diferentes classes de intensidade, medida em m s-1, na EMA de Felgar, Póvoa e Sardão, respetivamente.

Nestes diagramas é feita uma divisão por classes de intensidade do vento (0-2, 2-5, 5-10 e ≥ 10 m.s-1) e, para cada classe, é indicada a frequência relativa (em %) associada a cada direção do vento, agrupadas nas 8 direções principais (pontos cardiais e colaterais da rosa dos ventos).

A estação de Felgar apresenta duas direções predominantes de velocidade do vento, de norte e de sudeste. O vento sopra de norte a uma velocidade entre 2 e 5 m s-1 em quase 20% dos dias do ano. Sopra de sudeste em mais de 20% dos dias à mesma velocidade.

Na estação da Póvoa, o vento foi predominantemente de noroeste, com uma velocidade entre 2 a 5 m s-1 em quase 20% dos dias. Soprou de sudeste entre 2 e 5 m s-1 em cerca de 15% dos dias do ano.

Na estação de Sardão, as direções predominantes são noroeste e este, com uma velocidade entre 2 a 5 m s-1 em 15% ou em pouco menos de 15% dos dias do ano, respetivamente.

37

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.3 Anomalias climáticas

O primeiro passo para a análise das anomalias foi o cálculo da média climatológica mensal para os anos em estudo. No segundo passo, subtraiu-se ao valor médio do mês relativo a cada um dos anos o valor da média climatológica mensal calculada anteriormente. Este método foi utilizado para as três EMA’s e para a estação meteorológica de Vila Real, que foi utilizada como referência neste estudo.

Nos resultados obtidos, as tendências não são estatisticamente significativas devido ao período de estudo ser ainda relativamente curto. Deste modo, é necessário que este estudo continue a ser realizado para que se obtenham resultados mais significativos e claros sobre o potencial impacte do AHBS no microclima do Baixo Sabor. Ainda assim, é já possível apresentar alguns resultados preliminares.

3.3.1 EMA Felgar

As Figuras 3.29, 3.30 e 3.31 representam as anomalias da temperatura máxima, média e mínima do ar registadas na estação de Felgar.

Figura 3.29- Anomalias da média mensal da temperatura máxima da EMA Felgar no período de 1 de

38

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.30 - Anomalias da média mensal da temperatura média da EMA Felgar no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.31 - Anomalias da média mensal da temperatura mínima da EMA Felgar no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Nos três cronogramas das anomalias da temperatura do ar é percetível que a temperatura máxima tem uma ligeira diminuição no decorrer dos anos. Por outro lado, a temperatura média apresenta um ligeiro aumento, bem como a temperatura mínima.

39

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

As Figuras 3.32, 3.33 e 3.34 representam as anomalias da humidade relativa do ar máxima, média e mínima da estação de Felgar.

Figura 3.32 - Anomalias da média mensal da humidade relativa máxima da EMA Felgar no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.33 - Anomalias da média mensal da humidade relativa média da EMA Felgar no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

40

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.34 - Anomalias da média mensal da humidade relativa mínima da EMA Felgar no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Nos gráficos da humidade relativa máxima, média e mínima para a estação de Felgar, verifica se um ligeiro aumento para as três. Uma vez que no gráfico da anomalia na estação de Felgar para a temperatura máxima, o cenário é de uma ligeira diminuição, é normal que na mesma estação a humidade relativa tenha um ligeiro aumento.

41

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.3.2 EMA Póvoa

As Figuras 3.35, 3.36 e 3.37 representam as anomalias da temperatura do ar máxima, média e mínima da estação de Póvoa.

Figura 3.35 - Anomalias da média mensal da temperatura máxima da EMA Póvoa no período de 1 de

Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.36 - Anomalias da média mensal da temperatura média da EMA Póvoa no período de 1 de

42

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.37 - Anomalias da média mensal da temperatura mínima da EMA Póvoa no período de 1 de

Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Na estação da Póvoa, a temperatura máxima apresenta uma diminuição ao longo do tempo. A temperatura média e mínima apresentam o mesmo cenário.

Nesta estação o cenário é um pouco diferente do que se verifica na estação de Felgar, tal facto poderá dever-se à localização da estação e orografia do local onde esta se encontra.

As Figuras 3.38,3.39 e 3.40 representam as anomalias da humidade relativa do ar máxima, média e mínima da estação de Póvoa.

Figura 3.38 - Anomalias da média mensal da humidade relativa máxima da EMA Póvoa no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

43

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.39 - Anomalias da média mensal da humidade relativa média da EMA Póvoa no período de

1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.40 - Anomalias da média mensal da humidade relativa mínima da EMA Póvoa no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Para a humidade relativa da estação da Póvoa o cenário é muito parecido com o da estação de Felgar. As três variáveis da humidade relativa do sofrem um aumento ao longo dos anos.

44

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.3.3 EMA Sardão

As Figuras 3.41,3.42 e 3.43 representam as anomalias da temperatura do ar máxima, média e mínima da estação de Sardão.

Figura 3.41 - Anomalias da média mensal da temperatura máxima da EMA Sardão no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.42 - Anomalias da média mensal da temperatura média da EMA Sardão no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

45

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.43 - Anomalias da média mensal da temperatura mínima da EMA Sardão no período de 1

de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

O comportamento da estação de Sardão para a temperatura máxima é de uma diminuição ao longo dos anos, enquanto a temperatura mínima e média apresentam um aumento.

As Figuras 3.44, 3.45 e 3.46 representam as anomalias da Humidade Relativa do Ar máxima, média e mínima da estação de Sardão.

Figura 3.44 - Anomalias da média mensal humidade relativa máxima da EMA Sardão no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

46

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.45 - Anomalias da média mensal humidade relativa média da EMA Sardão no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.46 - Anomalias da média mensal humidade relativa mínima da EMA Sardão no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Nos cronogramas relacionados com as anomalias da humidade relativa para a estação de Sardão verifica-se que há um pequeno aumento ao longo dos anos para as três variáveis. De notar que na humidade relativa mínima o aumento é um pouco mais expressivo.

47

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.4 Anomalias climáticas em Vila Real

A mesma análise de anomalias foi feita para a estação meteorológica de Vila Real, uma estação de referência suficientemente afastada do AHBS para garantir que a sua variabilidade climática não é influenciada por este aproveitamento.

As Figuras 3.47,3.48 e 3.49 representam as anomalias da temperatura do ar máxima, média e mínima da estação de Vila Real.

.

Figura 3.47 - Anomalias da média mensal da temperatura máxima de Vila Real no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.48 - Anomalias da média mensal da temperatura média de Vila Real no período de 1 de

48

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.49 -Anomalias da média mensal da temperatura mínima de Vila Real no período de 1 de

Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Em Vila Real, a temperatura máxima e média aumentam ao longo dos cinco anos. Para o mesmo período a temperatura mínima apresenta uma diminuição.

As Figuras 3.50,3.51 e 3.52 representam as anomalias da humidade relativa do ar máxima, média e mínima da estação de Vila Real.

Figura 3.50 -Anomalias da média mensal da Humidade Relativa Máxima de Vila Real no período de

49

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.51 - Anomalias da média mensal da humidade relativa média de Vila Real no período de 1

de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.52 - Anomalias da média mensal da humidade relativa mínima de Vila Real no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

O cenário da humidade relativa do ar máxima, média e mínima é de um aumento ao longo dos cinco anos.

50

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

3.5 Análise das diferenças EMA’s – Vila Real

Neste subcapítulo, subtraíram-se aos valores da temperatura máxima, média e mínima das EMA’s os respetivos valores da estação de Vila Real. Assim, obtiveram-se os valores das diferenças apresentados nas figuras seguintes.

3.5.2 EMA Felgar com Vila Real

As Figuras 3.53,3.54 e 3.55 representam as diferenças da temperatura máxima, média e mínima do ar entre a estação de Felgar e a estação de Vila Real.

Figura 3.53 - Diferenças da temperatura máxima entre EMA Felgar e Vila Real no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

51

Ana Alexandra Rebelo Leite – Dissertação de Mestrado em Engenharia do Ambiente

Figura 3.54 -Diferenças da temperatura média entre EMA Felgar e Vila Real no período de 1 de

Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Figura 3.55 - Diferenças da temperatura mínima entre EMA Felgar e Vila Real no período de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2015.

Nos gráficos anteriores verifica-se que ao longo dos cinco anos a temperatura máxima diminui gradualmente em relação ao que acontece na estação de Vila Real, enquanto a temperatura mínima aumenta ligeiramente no período em estudo. A temperatura média mantém-se praticamente inalterada em relação a Vila Real.