PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC – SP

ADRIANA SHIRAISHI ROLLEMBERG ALBUQUERQUE

O ESTUDO DO MEIO NOS GINÁSIOS VOCACIONAIS:

ANÁLISE DE FOTOGRAFIAS

Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade

ADRIANA SHIRAISHI ROLLEMBERG ALBUQUERQUE

O ESTUDO DO MEIO NOS GINÁSIOS VOCACIONAIS:

ANÁLISE DE FOTOGRAFIAS

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Educação: História, Política, Sociedade, sob orientação do Prof. Dr. Daniel F. Chiozzini.

Banca Examinadora

______________________________________________

______________________________________________

AGRADECIMENTOS

Este trabalho não teria sido possível sem a colaboração de Joseangelo Pompeu, ex-professor de Práticas Comerciais do João XXIII, que além de doar os slides para o meu orientador também não hesitou em me receber de coração aberto para uma entrevista em sua residência em Americana se propondo a ficar o tempo que fosse necessário para falar sobre o seu caminho enquanto professor de Práticas Comerciais no vocacional de Americana.

Um grande carinho e um profundo agradecimento a:

Meu filho Luan Shiraishi, antes de tudo por ele existir e ser a presença mais linda do meu dia a dia. É ele quem “segurou e segura a barra” junto comigo compartilhando cada instante da vida, qualquer que seja ele sempre está presente. Obrigada por eu poder me enxergar em seus olhos, filho.

Um grande grupo de familiares, sobretudo a meu primo Gabriel Albuquerque, e a amigos como Valter Alegre que, não só me animaram a continuar a pesquisa como também me ajudaram com a rotina de “mãe independente”. Pessoas que tiveram ouvidos e me incentivaram a fechar esse ciclo.

Ao querido amigo José Felipe Lucena que segurou a mão do meu filho para levá-lo à escola de ônibus nas manhãs em que tive que cursar as disciplinas do programa.

À minha mãe e ao meu pai que sempre estiveram dispostos a me ajudar com tudo que fosse necessário para que pudesse ter êxito no meu trabalho. E, sobretudo, para que eu continuasse a pesquisa e, ainda pudesse manter o sorriso no rosto. A eles dois, que me ensinaram o que é família e o que é amor. Família e amor no seu sentido mais amplo que abrange processo, relação, mudanças e permanências.

À minha amiga Flávia Schaeffer com quem compartilhei minhas angústias acerca dos dias não dormidos com leituras e uma eterna tela branca. Como é difícil a escrita acadêmica!

À Betinha que, muitas vezes, esteve mais preocupada com meu trabalho do que eu mesma. Uma pessoa especial que me acolheu com o olhar e um bom papo de mãe para mãe, de ser humano para ser humano.

RESUMO

A pesquisa consiste em investigar a concepção e desenvolvimento do estudo do meio nos ginásios estaduais vocacionais, em São Paulo, no período de 1963 a 1964 Em paralelo, busca aprofundar o debate relativo à configuração histórica do estudo do meio. As metodologias denominadas estudo do meio levam em consideração o caráter contextual da prática educativa (PONTHUSKA; LOPES, 2010) trazendo à tona a relevância do estudo do meio na estruturação e constituição do currículo de uma cultura escolar própria. Decorrente da coleção de fotos de estudo do meio cedidas pelo ex-professor Joseangelo Pompeu, o qual lecionou entre os anos 1964 a 1970, no Colégio Vocacional João XXIII de Americana, consolidou-se o tema e os objetivos da pesquisa cujo intento foi responder as seguintes questões: Quais eram as metodologias e práticas de ensino desenvolvidas no Ginásio

Vocacional de Americana de 1963 a 1964?; Como essas metodologias e práticas de ensino

dialogam com as práticas de Estudo do meio?; O que as fotografias podem revelar sobre o estudo do meio no Ginásio Vocacional João XXIII nesse período?. Por meio da análise das fontes foi reconstituída uma memória escolar acerca do estudo do meio procurando definir esse conceito para a escola e sendo colocada em pauta a ideia de um currículo em mudança (GOODSON, 1998). Foram utilizados também os conceitos de cultura escolar, presentes em Chartier (1990) e Carvalho (1998), além dos conceitos de produção, circulação e apropriação cultural ao longo do trabalho. Concluiu-se que é possível afirmar que as imagens evidenciam não apenas as práticas educacionais do Ginásio como a concepção de ensino. As fotos ajudaram a explicitar o que se fazia no estudo do meio. Os padrões identificados contribuíram para traçar uma narrativa de como era um trabalho desse tipo. Notou-se que os professores exerciam um papel fundamental de “mediadores” das relações. Relações entre sujeito e objeto; e entre sujeito e sujeito. Os mesmos aparecem de maneira centralizada buscando conduzir o estudo. Portanto, a análise das fotografias permitem observar um ponto crucial da história da educação, envolvendo a formação e composição do currículo, do pensamento escolar e educacional, da constituição da cidadania e do cidadão brasileiro nas décadas de 60 e 70, período no qual a intervenção político-militar foi marcante na educação brasileira.

ABSTRACT

The research is to investigate the design and development of the study of the environment in vocational state gyms in São Paulo, in the 1963-1964 period In parallel, seeks to deepen the debate on the historical setting of the study of the environment. Methodologies called study of the environment take into account the contextual nature of educational practice (PONTHUSKA; LOPES, 2010) bringing up the importance of the study of the environment in the structuring and establishment of the curriculum of their own school culture. Resulting from the collection of study photos of the medium provided by the former professor Joseangelo Pompey, who taught between the years 1964-1970, the Vocational College John XXIII American, consolidated the theme and objectives of the research whose intent was to answer the following questions: What were the teaching methodologies and practices developed in American Vocational Gymnasium 1963-1964 ?; As these teaching methodologies and practical dialogue with the Study practices middle ?; What photographs can reveal about the study of the environment in John XXIII Vocation Gym in that period ?. Through the analysis of the sources it was reconstituted a school memory about the study of the environment trying to define the concept for the school and being put on the agenda the idea of a changing curriculum (GOODSON, 1998). Were also used the concepts of school culture, present in Chartier (1990) and Carvalho (1998), in addition to production concepts, cultural appropriation and circulation throughout the work. In conclusion it can say that the images show not only the educational practices Gymnasium as the design of education. The photos helped explain what was done in the study of the environment. The patterns identified contributed to trace a narrative of how it was such work. It was noted that teachers played a key role of "mediators" of relations. Relations between subject and object; and between subject and subject. These appear centrally seeking to conduct the study. Therefore, the analysis of the photographs allow us to observe a crucial point in the history of education, involving the formation and composition of the curriculum, the school and educational thought, the constitution of citizenship and Brazilian citizens in the 60's and 70's, period in which the intervention political and military was remarkable in Brazilian education.

APRESENTAÇÃO

A intenção desta apresentação é mais do que situar as alterações ocorridas no trajeto da pesquisa quanto ao referencial teórico-metodológico que orientou o trabalho, senão também apresentar o percurso de pesquisadora e as mudanças em relação ao objeto de estudo que se tornaram necessárias no contexto objetivo nesse período de mestrado.

No ano de 2008, já cursando a graduação em Pedagogia, comecei a trabalhar no Núcleo de Trabalhos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) como professora de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro Cultural São Paulo. Nesse trabalho foi possível entrar em contato com alguns migrantes nordestinos que vieram para São Paulo em busca de um emprego e melhores condições de vida. Por causa das conversas cotidianas e das reuniões do núcleo busquei refletir sobre a aula, a migração para São Paulo e, sobretudo, a respeito da preocupação de uma cultura letrada que confere status e mobilidade social via leitura e escrita em detrimento da oralidade e outros conhecimentos não menos importantes que ler e escrever, pois saberes sobre o mundo.

Apesar de fazer parte de um mesmo sistema linguístico, o oral se distingue da escrita por possuir características próprias. Saber ler e escrever é algo, contemporaneamente, necessário para que se possa ascender socialmente. A reflexão sobre o letramento de ingressantes, sobretudo do Nordeste, do campo na cidade de São Paulo começou a se tornar um tema que me entusiasmava. Por que precisamos aprender a ler e escrever? Como o poder se dá no âmbito do discurso?

Em 2012, mobilizada por essa vontade de pensar a educação formal dos migrantes nordestinos, acompanhada de uma amiga, fiz uma viagem para o sertão nordestino, seguindo um roteiro baseado na obra Os sertões, de Euclides da Cunha. Ao longo dessa viagem, procurei informações nas cooperativas pelas quais passávamos sobre como estudavam os sertanejos. Naquele momento, o que me chamou a atenção foi a Pedagogia da Alternância. Decidi que o meu mestrado seria um trabalho de campo voltado para a investigação de experiências associadas à Pedagogia da Alternância, especialmente envolvendo escolas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

avaliar que tal empreitada seria difícil de ser viabilizada devido à exigência de viagens constantes, optei por buscar um tema mais próximo da minha rotina de trabalho como professora da Escola da Vila, localizada na cidade de São Paulo, onde atuei até final de 2014.

Após estudar um pouco sobre um assentamento do MST, situado na cidade de Itapeva (SP), encontrei na Escola da Vila produções escritas a respeito da existência de um trabalho de campo em Itapeva. Essa atividade estava registrada em documentos elaborados pelos professores, como o estudo da sequência que envolve também o trabalho de campo e, sobretudo, nas memórias dos simpósios periódicos que a escola realiza anualmente. Assim, ao invés de ir a campo, resolvi pensar sobre o porquê de ir a campo em uma sequência de estudo na instituição escolar em que trabalhava e como essa metodologia foi se constituindo como prática no currículo da escola em questão.

A partir das leituras das Memórias de Simpósio da escola foi possível conhecer um pouco mais dos artigos escritos pelos professores e ler reflexões acerca da prática, nas quais notei certa autonomia no trabalho realizado. Nesse sentido autônomo, o currículo narrativo em contrapartida ao currículo prescritivo (GOODSON, 2007) parecia, dessa forma, estar se delineando em uma cultura escolar própria (CHARTIER, 1990).

Na Escola da Vila, o trabalho de campo apareceu inserido em uma sequência didática, sempre esteve vinculado a um conceito estruturante de Ciências Naturais, História ou Geografia, não apareceu como um objeto de estudo por si só, muito menos isolado, sendo trabalhado de maneira integrada a partir de uma questão ou problema central que seria respondido por meio das diferentes áreas de conhecimento.

Na ocasião, optei por definir a pesquisa como uma investigação acerca da prática educacional do trabalho de campo na Escola da Vila, em São Paulo, no fundamental II a partir de 1996. Em paralelo, iniciei o aprofundamento do debate relativo à configuração histórica do estudo do meio previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e adotado como metodologia em outras escolas, buscando aproximações e distanciamentos entre esses dois processos históricos. Esse procedimento resultou na definição de um projeto de pesquisa intitulado “O estudo do meio e o trabalho de campo: a configuração histórica no Brasil e a experiência na Escola da Vila”.

do meio”. E, essa passou a ser uma pergunta do meu trabalho: qual a diferença entre estudo do meio e trabalho de campo?

Apesar da mudança de tema que ocorreu na pesquisa que será descrita adiante, mantive um problema presente no projeto inicial, voltado para a compreensão da ideia de currículo presente nos Ginásios Vocacionais e tomá-la como referência para discutir o assunto. Nesse sentido, cabe esclarecer que a definição de “estudo do meio” adotada nos Ginásios se aproxima da noção de trabalho de campo utilizada na Escola da Vila e também é apontada nos trabalhos a serem discutidos e analisados.

Assim, após minha saída do quadro de professores da Escola da Vila, optei por alterar o tema de meu projeto de pesquisa e me dedicar especificamente às práticas do estudo do meio nos Ginásios Vocacionais e alguns registros dessa prática, que será descrita adiante. Em paralelo permaneceu na minha investigação tanto o debate acerca das práticas escolares que se desenvolvem no cotidiano em diálogo com o currículo, bem como o estudo do meio enquanto metodologia de ensino relacionado à concepção de homem e educação.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ... 11

1 O ESTUDO DO MEIO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA ... 14

1.1 CONTRIBUIÇÕES DE ALBEGARIA, LOPES E CHIOZZINI QUANTO AO ESTUDO DO MEIO ... 14

1.2 O CARÁTER CONCEITUAL E HISTÓRICO DO ESTUDO DO MEIO... 24

1.3 OS GINÁSIOS VOCACIONAIS E O CURRÍCULO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA DISCUSSÃO ENTRE CULTURA ESCOLAR E CULTURA DA ESCOLA ... 27

1.3.1 O estudo do meio nos Ginásios Vocacionais dos anos 60 ... 32

2 A FOTOGRAFIA COMO FONTE DE ANÁLISE DO ESTUDO DO MEIO ... 48

2.1 A FOTOGRAFIA COMO FONTE HISTÓRICA ... 48

2.1.1 Sobre a fotografia ... 51

2.2 MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS FONTES VISUAIS ... 52

2.2.1 Caixa 1 a 5: um primeiro olhar ... 56

2.3 CAIXA 1: DELINEANDO UMA NARRATIVA ... 61

2.3.1 O Resgate da memória: a narrativa de Joseangelo Pompeu ... 69

CONSIDERAÇÕES FINAIS ... 73

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS ... 78

ANEXOS ... 82

ANEXO A Inventários das fotografias da caixa 1 ... 82

LISTA DE FIGURAS

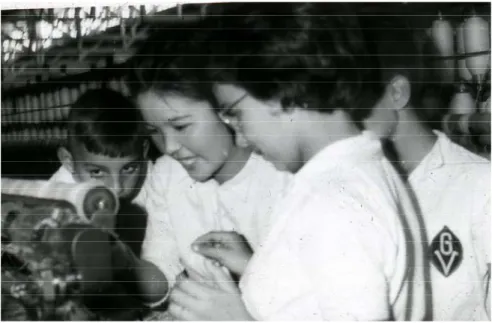

Figura 1 Slide C1-2 Alunos observando o professor ... 62

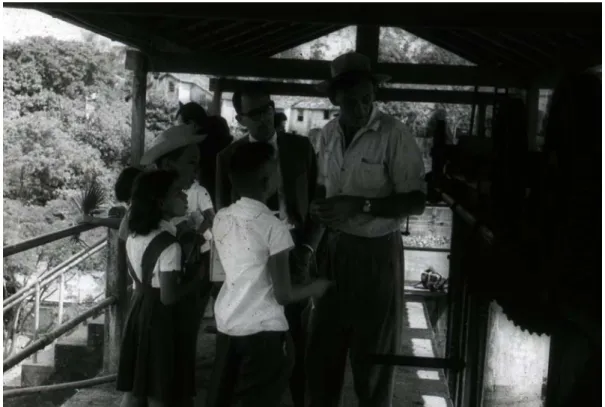

Figura 2 Slide C1-37 Alunos observam o professor ... 63

Figura 3 Slide C1-9 Professora observa com os alunos o funcionamento de uma máquina ... 63

Figura 4 Slide C1-8 Newton Balzan acompanha os alunos que questionam um trabalhador ... 64

Figura 5 Slide C1-16 Observação de maquinário ... 65

Figura 6 Slide C1-19 Alunos observam sepultura dos pioneiros americanos... 66

Figura 7 Slide C1-34 Formação de roda pelos alunos... 67

INTRODUÇÃO

Esta dissertação procura destacar o debate acerca do estudo do meio que foi realizado no Ginásio Vocacional João XXIII, de Americana, através de slides datados entre o ano de 1960 e 1970. A pesquisa diz respeito ao contexto e à prática de uma cultura escolar e tem como problema trazer o debate sobre: O que a análise das fotos pode “revelar” sobre a concepção e práticas dos vocacionais e se essas práticas são influenciadas ou influenciam as mudanças curriculares no projeto de educação estudado?

Buscou-se, por meio da análise das fontes, identificar o significado da prática do estudo do meio no vocacional de Americana. Intentou-se realizar uma articulação entre o material fotográfico e a produção escrita. Desse modo, alguns questionamentos foram suscitados, a saber: Qual o uso social da fotografia quanto ao estudo do meio nos Ginásios Vocacionais de Americana? O que essas fotos podem contar sobre o trabalho realizado? O que elas podem revelar sobre a organização do trabalho e como elas eram inseridas no estudo do meio? A função social estava vinculada ao registro? Ela era documentada pelos alunos ou pelos professores? O que aparece reiteradamente nas fotografias? Quem aparece nas fotografias? As quais foram concentradas em três questões centrais: “Quais eram as metodologias e práticas de ensino de estudo do meio desenvolvidas no Vocacional de Americana de 1961 a 1970?”; “Como essas concepções e práticas dialogam com as práticas de Estudo do meio?”; “O que as fotografias podem revelar sobre o João XXIII nesse período?”.

que muitas vezes pode ocultar as potencialidades da investigação histórica sobre aspectos dessa experiência educacional. A memória coletiva, conforme destaca Pollak (1989), envolve um processo de “enquadramento” que acaba por homogeneizar o passado.

Essa pesquisa, por sua vez, busca apresentar um discurso que não é o oficial, bem como trazer ao debate a resistência daquilo que restou. Desse modo, foram analisadas fontes visuais, os slides sobre o trabalho de estudo do meio que foram mantidos pelo ex-professor de Práticas Comerciais, Joseangelo Pompeu.

O material composto pelos slides estava em caixas de metal numeradas de um a cinco. Algumas fotos se encontravam em bom estado, outras não. Nesse momento, foi possível apenas utilizar as que estavam na primeira caixa, pois nessas constavam elementos importantes, tais como: as datas e a localização.

Grande parte das fotos dessa caixa se encontrava em bom estado, porém, de qualquer maneira foi necessário utilizar um projetor para observá-las mais atentamente, em seguida as imagens foram digitalizadas. As imagens que apareceriam dentro de uma sequência ponderada mais do que apenas um fragmento, senão parte de uma narrativa; e que pareceriam relevantes foram analisadas por seu valor histórico, as demais são descritas no inventário em anexo (ANEXO A) da dissertação para que, enquanto memória, possam fazer parte do conhecimento dos leitores.

Em consonância com a análise do material visual recorreu-se ao discurso dos participantes do projeto como Maria Nilde Mascellani e Newton Balzan, o qual serviu de auxílio para construir uma linha narrativa do projeto educacional em questão, bem como para fornecer um panorama da conjuntura, pois na leitura desses dois autores – e personagens naquela ocasião – não estão presentes as mudanças ocorridas nos vocacionais e, portanto, serão olhares muito particulares colocados em suspensão por terem vivido a experiência. Alguns dos documentos utilizados são de autoria dos próprios e, por isso, para discutir as mudanças foi necessário recorrer à fontes secundárias ou bibliografias de referência, as quais buscavam uma exterioridade em relação à experiência, tais como os textos de Chiozzini (2003; 2010; 2014), Albergaria (2004) e Lopes (2014), dispostos no primeiro capítulo do presente trabalho.

no Ginásio Vocacional João XXIII, os quais foram reportados via registro fotográfico para serem utilizados na presente pesquisa. Cumpre mencionar que o acesso a este material deu-se por meio da intermediação do orientador dessa pesquisa com o ex-professor de Práticas Comercias, Joseangelo Pompeu que manteve esses slides em seu arquivo pessoal e os repassou para elaboração da investigação. Faz-se relevante destacar que a pesquisadora também entrevistou o ex-professor para obter informações que pudessem auxiliar na narrativa dos fatos.

Nesse mesmo capítulo, o segundo, discute-se a fonte visual em si, no caso a fotografia, a qual respaldou a metodologia do trabalho, bem como explicitou as indagações quanto à fonte, por conta de suas próprias características; além de delinear a narrativa a partir da análise das fotos.

CAPÍTULO I

O ESTUDO DO MEIO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

O presente capítulo tem por intuito dispor o referencial teórico utilizado na pesquisa, de forma a contemplar os aspectos conceituais da investigação. Desse modo, além da apresentação do referencial teórico, o capítulo foi agrupado em dois grandes blocos, no primeiro apresentam-se os elementos referentes ao estudo do meio, no qual é delimitado o caráter histórico do estudo do meio, assim como ele era realizado nos ginásios vocacionais. Em seguida, no segundo bloco configura-se, propriamente, a configuração dos chamados ginásios vocacionais.

1.1 CONTRIBUIÇÕES DE ALBERGARIA, LOPES E CHIOZZINI QUANTO AO ESTUDO DO MEIO

No levantamento bibliográfico realizado sobre as pesquisas que abordam o “trabalho de campo” e o “estudo do meio” como tema, efetuado nas bases de dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), foram encontradas diversas pesquisas atreladas aos benefícios que tais metodologias trazem ao trabalho pedagógico realizado nas mais diversas escolas, estando inseridas no campo da didática. No entanto, não havia uma discussão mais aprofundada do tema do ponto de vista conceitual ou histórico nas teses e dissertações encontradas. Essas apresentavam a importância do estudo do meio no sentido de uma aprendizagem significativa. Um exemplo dessa perspectiva pode ser constatada na afirmação Bueno (2009, p. 22):

capaz de despertar a busca pela investigação, cujo resultado era a superação do conhecimento empírico pelo conhecimento científico.

Portanto, não por menos, é possível destacar alguns autores que se propuseram a debater as atividades realizadas e/ou desenvolvidas nos ginásios vocacionais, os quais são apresentados, de modo sumário, abaixo. Todavia, parece relevante ressaltar que o estudo do meio, embora possa ser compreendido e classificado como um tipo de atividade cujo propósito é a educação pelos sentidos tendo visto a aprendizagem através da experiência vivida e do “aprender fazendo”, no presente estudo não se centralizou na abordagem dessa ação como tal.

Visando situar o objeto desta pesquisa, faz-se uma breve apresentação da bibliografia que trata do estudo do meio nos GVs a partir de três autores: a dissertação de mestrado de Sandra Julia Gonçalves Albergaria defendida em 2004 na Unicamp, intitulada: A concepção

de natureza nos estudos do meio realizados nos ginásios estaduais vocacionais do Estado de

São Paulo, de 1961 a 1968; outra dissertação de mestrado defendida em 2014 por Danilo Eiji Lopes, denominada: História dos estudos do meio: um estudo sobre as práticas extramuros da escola em São Paulo; e, por fim, a tese de doutorado defendida em 2010 por Daniel Ferraz Chiozzini, referenciada: História e memória da Inovação Educacional no Brasil – O caso dos ginásios vocacionais (1961-1970); publicado como livro em 2014. Cabe mencionar, que esses trabalhos foram selecionados em detrimento de outros materiais de pesquisa existentes por conta de seu conteúdo, uma vez que por se tratam de duas dissertações e uma tese, as quais apresentam um escopo mais consistente do objeto deste estudo. Postulado tal fato, a seguir, dispõem-se algumas considerações elaboradas pelos autores.

A pesquisa de Albergaria (2004) consiste na investigação sobre a concepção de natureza veiculada aos estudos do meio desenvolvidos nos ginásios vocacionais entre 1961 e 1968 no estado de São Paulo. Para tanto, a autora busca sistematizar o que é o “estudo do meio”, colocar em destaque o seu aspecto interdisciplinar, levando em consideração o caráter investigatório alinhado aos objetivos do ensino dos ginásios estaduais vocacionais.

o conhecimento da realidade a partir de práticas ou atividades pedagógicas como as de estudo do meio.

Ainda que a autora faça uma apresentação panorâmica da experiência realizada nos Vocacionais antes de tratar do “estudo do meio”, também elenca autores que tratam da metodologia como prática integrante do processo educativo, e isso propicia um trabalho interdisciplinar, objetivando a construção de conhecimento da realidade pelo aluno. No entanto, ao debater acerca dos ginásios vocacionais, leva em consideração a ideia de transformação social presente no início destes, sem abordar os conflitos internos e os subgrupos em que estão inseridos. Preocupada com a concepção de natureza presente nos estudos do meio a partir de categorias de análise relação homem-meio e natureza humanizada, deixa de contemplar o significado de transformação historicamente constituído. Já Lopes (2014), tendo como referencial bibliográfico Chiozzini (2014), busca fazê-lo. Por sua vez, Chiozzini (2014) em sua tese de doutorado, posteriormente publicada como livro, apresenta uma experiência escolar como possibilidade educacional no cenário marcado por disputas internas.

De acordo com o Chiozzini (2014), os ginásios vocacionais como sistema de ensino foram marcados por conflitos e diferenças existentes na cúpula administrativa do Serviço do Ensino Vocacional. Essas divergências afloraram quando houve a tentativa de sistematização da experiência em 1968. O recorte do autor também tem em vista o propósito interdisciplinar,

à medida que apresenta os currículos de Geografia e História integrados ao de Estudos Sociais e discorre acerca do currículo core.

Os três autores apresentam Ponthuska como referencial teórico para trabalhar com o conceito de “estudo do meio”. O conceito é proposto a partir de análise histórica e práticas desenvolvidas nas disciplinas formadoras de professores na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de São Paulo. Nesse contexto, é considerado uma prática interdisciplinar e um método de ensino que supera conhecimentos escolares, porque tem compromisso com a sociedade e suas transformações, bem como levaria os envolvidos na atividade a atuar como sujeitos.

seu currículo, pode ser uma saída a campo com o objetivo de lazer e integração ou com objetivos pedagógicos.

Ao abordar os ginásios vocacionais, Albergaria (2004) leva em consideração o fato que a prática de estudo do meio realizada nos vocacionais visava o compromisso com a sociedade e com sua transformação, bem como no estímulo à participação ativa dos sujeitos envolvidos. Entretanto, não se aprofunda na discussão acerca do próprio termo “transformação social” contemplando a ideia inicial de transformação apresentada por Maria Nilde Mascellani, principalmente difundida em sua tese de doutorado. Sem distinguir diferenças internas, contraditoriamente, a autora termina por abordar a escola como reprodutora de um modelo existente e não produtora de sua própria história.

Ao fazer um breve histórico da educação brasileira e do cenário político, social e econômico que contribuiu para o surgimento, o desenvolvimento e a extinção dos Ginásios Vocacionais no estado de São Paulo, Albergaria (2004) traz uma reflexão sobre as tendências de 1930 na compreensão da estruturação desses espaços. No entanto, não estende essa discussão e traça um percurso parecido com o de Fazenda (2008), vinculando os GVs à Escola Nova e à origem do método. Nesse aspecto, afasta-se do posicionamento de Maria Nilde Mascellani, que rechaçava a caracterização dos ginásios como “escolanovistas”.

Lopes (2014) propõe uma perspectiva histórica de como se estruturou conceitual e empiricamente o exercício do estudo do meio, procurando contextualizá-lo de maneira a alargar a discussão tendo em vista os contextos específicos em que as atividades acontecem e o professor como protagonista. O autor traz o debate acerca das atividades extraclasses e também sobre as escolas anarquistas do início do século XX. Acrescento a isso, os alunos como protagonistas de uma conjuntura que lhes diz respeito. A abordagem das aulas extraclasses se davam tomando por base a conjuntura de um contexto operário e que deveria ser problematizado.

As relações se entrelaçam e existe um diálogo entre o que acontece dentro da escola e o que ocorre fora dela. Tendo em vista que se tratam de relações é fundamental trazer à tona o sujeito que, não encarado como um mártir, mas alguém que vive e participa do cotidiano, e portanto protagonista da história.

ciência, progressista no sentido de pensar os alunos para além da escola, não alheios ao contexto em que estavam inseridos. Pensar criticamente é também deslocar da currículo oficial a ideologia nele apresentada e indagar um dado problema a partir de um ponto de vista particular, nesse caso autônomo do Estado.

Sabe-se que a inauguração da Escola Moderna idealizada por Guardia se deu no dia 8 de setembro de 1901 em Barcelona tendo um efetivo escolar de trinta alunos, doze meninas e dezoito meninos. Ela teve sua realização assegurada pela senhorita Meunier, uma católica convicta, para quem religião e moral era a mesma coisa e que contribuiu com a concessão de parte de seus bens a essa obra que para ela seria extraordinariamente transcendental. “Enquanto lhe restavam dúvidas a respeito da religião, concordou que uma educação racional e um ensino científico salvariam a infância do erro, dariam aos homens a bondade necessária e reorganizariam a sociedade em conformidade com a justiça” (GUARDIA, 2014, p. 32). Guardia se diz positivista e idealista. A ciência aparece como um sentimento universal e humano.

Contando com forças modestas, mas com uma fé racional poderosa e com uma atividade que está muito longe de esmorecer, ainda que lhe oponham circunstâncias adversas de todo tipo, foi constituída a Escola Moderna. Seu propósito é contribuir corretamente, sem complacência com os métodos tradicionais, com o ensino pedagógico baseado nas ciências naturais. Esse método novo, porém unicamente real e positivo, se espalhou por todos os âmbitos do mundo civilizado, e conta com inúmeros operários, superiores de inteligência e abnegados de vontade (GUARDIA, 2014, p. 42).

Essa maneira libertária de conceber a educação aparece em contraposição a uma pedagogia considerada por Guardia (2014) como medieval, subjetiva e dogmática. Para o autor, a ciência tem de atingir a todas as camadas sociais, não só aos privilegiados. Ressalta a importância de um novo método baseado no ensino pedagógico das ciências naturais. No entanto, não se trata de abandonar a criança para formar conceitos por conta própria senão de uma educação receptiva para a primeira idade em conformidade com o desenvolvimento da criança: “O professor semeia as sementes das ideias, e estas, quando com a idade o cérebro se vigora, então geram a flor e o fruto correspondentes, em consonância com o grau de iniciativa e com a fisionomia característica da inteligência do educando” (GUARDIA, 2014, p. 43).

passo, tornaram-se parte do currículo libertário. Como bem a expressa Lopes (2004, p. 29-30):

A Escola Moderna de Barcelona propunha o vanguardismo da educação libertária, com uma proposta pedagógica que lidava com atividades extramuros da escola. Gonçalves (2009, pp. 46-47) explica que atividades extracurriculares eram consideradas visitas a fábricas, museus, etc., e a correspondência escolar entre alunos de diferentes escolas. As visitas constituíam assuntos de debates entre professores e alunos, que eram incentivados a dar opiniões e refletir sobre o que foi dito através do exercício escrito de uma redação, que poderia ser publicada no Boletim da escola ou ainda ser usada como tema a ser discutido ao trocar a correspondência com outro aluno.

Não por menos, no Brasil também houve a idealização e a concretização de escolas que tinham os pressupostos libertários apresentados por Guardia. A principal preocupação das escolas modernas não estava voltada para a formação de um cidadão da democracia, integrante da nação brasileira; ainda que inseridas num contexto nacionalista do início do século XX, essas escolas buscavam formar um homem livre, que pudesse atuar socialmente. No seu programa, aparecia o estudo do meio vinculado a um trabalho a ser realizado fora da escola por meio da observação e do relatório, metodologia adotada em escolas voltadas para o ensino intuitivo. Portanto,

O campo é entendido como meio para o trabalho de observação, o que estava muito de acordo com o método intuitivo de Pestalozzi da época, e, por meio da sua análise, a moderação entre professor e seus alunos se estabelece de maneira discursiva e explicativa (LOPES, 2014, p.24).

O trabalho de campo tendo em vista a educação dos sentidos e as metodologias que se davam a partir das ideias de Pestalozzi acabou sendo incorporado às práticas pedagógicas da Escola Nova. De acordo com Lopes (2014), essa incorporação se dá, pois a concepção de que a criança deveria aprender vivendo a experiência está de acordo com os pressupostos escolanovistas. No entanto, o campo acabou tendo um papel bem semelhante ao que se faria na sala de aula, pois se retiravam da escola para ter aulas expositivas no mesmo formato, apenas se mudava de ambiente. Houve uma grande influência do método intuitivo nesse período e, por isso, muitas vezes o denominado “passeio escolar” acontecia como uma aula expositiva ao ar livre, uma educação vinculada às ciências naturais e aos sentidos que é retomada na década de 1960 pelos GVs. De acordo com Guardia (2014, p. 93):

Toda a história da ciência moderna comparada com a escolástica da Idade Média pode ser resumida em uma palavra: volta à natureza. Para aprender, tratemos antes de compreender. Em vez de raciocinar sobre o inconcebível, comecemos por ver, por observar e estudar o que se encontra à nossa vista, ao alcance de nossos sentidos e de nossa experimentação.

que nos dá o pão que nos alimenta; mas o ensino da geografia, como vem sendo continuado ainda em nossas escolas, leva a marca de tempos escolásticos: o professor pede ao aluno um ato de fé, pronunciado ainda em termos cujo sentido não domina; recita de cor os nomes dos cinco rios da França, três cabos, de dois golfos e de um estreito, sem referir estes nomes a nenhuma realidade precisa.

A despeito da crítica Guardia à educação escolástica vinculada à Igreja e ao ensino dos livros, o autor sinaliza para o ensino pelos sentidos e pela experimentação. Entretanto, ao ressaltar principalmente o estudo em geografia, define prioridades das disciplinas no “estudo do meio” anarquista, afastando-se da concepção interdisciplinar aborda por Lopes e Pontuschka (2010, p. 173):

Um método de ensino interdisciplinar que visa proporcionar para alunos e professores o contato direto com determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar. Esta atividade pedagógica se concretiza pela imersão orientada na complexidade de um determinado espaço geográfico, do estabelecimento de um diálogo inteligente com o mundo, com o intuito de verificar e de produzir novos conhecimentos. Entende-se que a realização dos Estudos do Meio, em todos os níveis de ensino, mas particularmente na educação básica, pode tornar mais significativo o processo de ensino e aprendizagem e proporcionar aos seus atores o desenvolvimento de um olhar crítico e investigativo sobre a naturalidade do viver social. Trata-se de verificar a pertinência e a relevância dos diversos conhecimentos selecionados para serem ensinados no currículo escolar e, ao mesmo tempo, lançar-se à possibilidade da produção de novos conhecimentos, a elaboração contínua do currículo escolar.

Em contrapartida, no denominado “passeio escolar” que foi adotado em algumas escolas a partir da influência da educação dos sentidos, o campo era usado para a aula expositiva. Não existia o caráter interdisciplinar a priori e também a concepção de ensino de História não possibilitava o questionamento por parte dos alunos, senão ainda a memorização agora ilustrada também exteriormente (LOPES, 2014).

Em sua pesquisa, SYDOW (2012) enfatiza , a partir do Regimento Interno dos Vocacionais, que o estudo do meio não se confunde com passeio ou excursão, mas que esse tipo de atividade coloca o estudante na realidade e deve “proporcionar técnicas de trabalho e estudo que favoreçam o desenvolvimento pleno da maturidade intelectual do estudante”.

indagações. Albergaria também argumenta que estudo do meio é um método ou técnica que ajuda na formação da ideia de natureza nos alunos e promove a integração das disciplinas. Posteriormente estabelece duas categorias de análise: relação homem-meio que traz à tona a relação professor e aluno no processo de investigação do meio e da natureza humanizada. Nas palavras da autora:

A literatura sobre os ginásios vocacionais permite compreender que há certa repetição de argumentos no que diz respeito ao surgimento, à influência pedagógica do Centre International d’Études Pédagogiques de Sèvres e das classes experimentais do Instituo Estadual de Educação “Narciso Pieroni” (Socorro/SP), à coordenação do SEV e à liderança de Maria Nilde Mascellani (ALBERGARIA, 2004, p.29).

De acordo com Faria (1973), autor analisado por Albergaria, as escolas secundárias experimentais: “Oswaldo Aranha”, “Embaixador Macedo Soares”, “Chanceler Raul Fernandes”, “Cândido Portinari”, “João XXIII”, Ginásio Estadual Pluricurricular I integrado oficialmente em 1970 ao grupo escolar “Dr. Edmundo de Carvalho” e o Colégio de Aplicação “Fidelino Figueiredo” da USP produziram um trabalho pedagógico renovado no campo da metodologia didática, embora em determinadas condições que se afastavam das encontradas no contexto escolar comum. Conforme esclarece:

O artigo de Balzan et. al (1969), elaborado por três professores da área de Estudos Sociais e uma orientadora pedagógica dos ginásios vocacionais, expõe o estudo do meio como a técnica mais adequada para atender os objetivos dos GEVs e descreve algumas qualidades dessa técnica. Demonstra que o estudo do meio pode oferecer o entendimento do mundo a partir da própria Escola, a Comunidade, o Estado, o País e o Mundo no decorrer das séries do curso ginasial, proporcionando atividades de contato direto com a realidade por meio de uma experiência vivida e não livresca. (ALBERGARIA, 2004, p.31).

A proposição de que a escola deva ter como base os interesses da criança e a experiência do aluno na comunidade da qual faz parte é expressa em sua forma mais radical e sistematizada na obra de John Dewey (1859-1952), influência decisiva no pensamento pedagógico do século XX (VALDEMARIN, 2010). No que tange às diferenças internas dos ginásios vocacionais, Balzan ao entender o estudo do meio como técnica, vai ao encontro com as ideias de Mascellani corroborando com a noção de divergências internas nos vocacionais.

docente e a consideração de modelos pedagógicos em diferentes países e momentos da história. Esse protagonismo docente também emerge no que tange aos vocacionais.

À medida que se dá voz para se pensar em propostas a partir do que as crianças sabem sobre o mundo, ou melhor, levando em consideração os seus conhecimentos prévios, há uma produção coletiva e se desloca, no que diz respeito aos vocacionais, a verticalização das relações. O poder é distribuído de maneira horizontal e ganha força o trabalho em conjunto. Tanto professor quanto alunos são protagonistas e é possível que as práticas cotidianas escolares aconteçam de maneira a existir uma construção conjunta de conhecimento e não a uma imposição. Não se trata de ensinar como ser, estar e fazer; senão de trabalhar em uma relação onde se pode ser, estar e fazer.

Lopes (2014) se aproxima de Chiozzini (2014) ao que concerne o core curriculum, às mudanças curriculares dos ginásios vocacionais de São Paulo, as quais revelam a alteração da “integração social” ao “engajamento pela transformação”, assim conscientizar em 1968 é diferente de conscientizar nos anos 1950. A ideia de transformação social aparece de maneiras distintas de acordo com o contexto. O estudo do meio surge no viés escolanovista e vai “ganhando” caráter mais questionador. Em um primeiro momento está atrelado a uma ideia de transformação e, depois, com influências do Movimento de Educação de Base (MEB) e inserido no contexto da Ditadura militar o sentido político vai adquirindo maior relevância.

Chiozzini (2014) analisa historicamente o currículo e opta por investigar documentos produzidos pelo Serviço Educacional Vocacional, o que seria o “terreno elevado” de Goodson e busca adentrar na discussão dos ginásios vocacionais aprofundando a compreensão do universo cultural da época e a relação com a produção dos documentos analisados, bem como com a proposta educacional em questão. No caso, esses documentos pareciam voltados para a orientação do trabalho prático ou administrativo a ser desenvolvido nas unidades.

Nos documentos, tal qual em artigo citado por Balzan (1987), o estudo do meio é anunciado como técnica, mas não no sentido instrumental por causa do trabalho prescritivo. E, mais uma vez, parece necessário olhar para a concepção de educação que está por trás de tal prática educativa, mais do que para o próprio termo:

Chiozzini (2014) também apresenta uma discussão entre Mascellani, Bechara e Balzan em que Mascellani mostra sua preocupação em relação ao estudo do meio estar se tornando uma excursão por conta de falta de proposição. Olga Bechara atenta para o fato da visão de “homem e de realidade” estar fraca ou falha. Desta forma, os três autores abordam a formação dos professores e da concepção de estudo do meio. Todavia, não há consenso quanto à fragmentação interna dos ginásios vocacionais.

Entretanto, em um momento, essa mobilização se dá ainda com um currículo voltado primeiro para as disciplinas. Em 1960, é possível notar, no Brasil, a influência do teórico Tyler e também da psicologia à medida que é possível observar um modelo técnico linear no documento curricular do vocacional analisado por Chiozzini (2014). Ao longo desse período, no entanto, houve uma contraposição direta à concepção pragmática de core curriculum, o que também representou uma mudança em relação aos referenciais teóricos iniciais dos vocacionais para o referencial liberal pragmatista. Posteriormente, em um currículo voltado primeiro para a experiência, pelos fenômenos sociais e necessidades dos alunos.

A noção de currículo na pedagogia de Mascellani (apud SYDOW, 2012), mais ligado ao escolanovismo, inicialmente sofreu uma modificação em direção a uma importância predominante da sociologia e da pedagogia social. O ano de 1967 é marcado pela influência de teorias mais conservadoras ligadas aos movimentos católicos de esquerda, sobretudo do existencialismo cristão. Nesse sentido, Lopes (2014) retoma a escolas anarquistas do começo do século XX, pois essas tinham objetivos políticos contextualizados de acordo com a proposta libertária alocada para a ação e a um ensino racional voltado para as ciências naturais, ou seja, direcionado para as transformações sociais. Nessas escolas, faziam-se excursões instrutivas. Um exemplo de excursão instrutiva era a visita a fábricas para apoiar a crítica e consciência da luta de classes, por isso, o diálogo e o questionamento por parte do aluno era de sua importância nessas, uma vez que vai além de ser uma atividade lúdica, pois existe um objetivo educativo. A ação direta anarquista é possível de ser notada na prática empírica valorizada por Guardia (2014) e a educação racional libertária também se propagou no Brasil, junto com a mesma uma proposta inicial do que seria o estudo do meio.

espanhol franquista seria um elemento para pensarmos nos vocacionais em contraposição ao Estado no ínterim de 60 a 70 no Brasil marcado por uma ditadura. As práticas cotidianas vinculadas a situações problema ou de perguntas que fazem sentido para o sujeito é uma experiência marcada por agentes históricos participantes da transformação e/ou da resistência que se dá nas relações cotidianas. Educar é, mais do que tudo, educar nas relações. As pessoas são formadas para a vida, deve se levar em conta o subjetivo e as condições objetivas em que estão inseridas.

1.2 O CARÁTER CONCEITUAL E HISTÓRICO DO ESTUDO DO MEIO

No intuito de delinear o que venha ser um estudo do meio recorreu-se ao levantamento bibliográfico para fornecer elementos conceituais que pudessem fornecer informações sobre esse objeto de estudo. Deste modo, destacam-se, a seguir, algumas das considerações localizadas. Cumpre mencionar, optou-se por enfatizar as funcionalidades aplicadas a este tipo de atividade, sem necessariamente resvalar na constituição única de uma definição, ou seja, não se encontra no presente a expressão “estudo do meio é”, pois, com base nos textos localizados percebeu-se que não há uma definição a prioriquanto ao que é o estudo do meio, todavia uma gama de possibilidades é apresentada pelos estudiosos do assunto. Entende-se que o objetivo primário desta investigação não é fornecer uma definição, mas sim, explorar o tema.

Segundo Ponthuska e Lopes (2010) as metodologias denominadas “estudo do meio” levam em consideração o caráter contextual da prática educativa e trazem à tona a relevância destas na estruturação e na constituição do currículo de uma cultura escolar própria. O estudo do meio favorece a autonomia dos professores e da instituição escolar. Não se trata de qualquer experiência fora da escola, mas de uma experiência vinculada à ideia de aprender com a realidade.

não irei fazer distinção entre os termos, pois esta não será uma preocupação ao tratar dos ginásios vocacionais (em todos foi adotada a expressão “estudo do meio”) para essa prática interdisciplinar1. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na maior parte das pesquisas, a terminologia utilizada é “estudo do meio” para designar a metodologia presente em algumas instituições, especialmente, desde os anos 1960.

De acordo com Bittencourt (2003), o estudo do meio é um método de investigação cujos procedimentos se devem ater a dois aspectos iniciais. O primeiro deles é que esse é um método e é parte de um processo, não um fim em si mesmo. O segundo é que a sua realização

resulta sempre de um projeto de estudo que integra o plano curricular da escola. Ao pensarmos em “estudo do meio”, devemos levar em consideração o aprofundamento de conteúdos, a socialização dos alunos e a formação intelectual. Para estruturar essa tarefa, Bittencourt (2003) propõe uma metodologia, uma sequência de ações logicamente estruturadas: promover situações que conduzam os alunos a problematizar a realidade; estabelecer estratégias para a coleta e a análise dos dados coletados dessa realidade e conduzir o aluno a desenvolver ações de intervenção no contexto social estudado.

A metodologia apontada pela autora aparece repetitivamente nos slides relativos ao estudo do meio realizado nos ginásios vocacionais e cabe destacar o protagonismo do educador e do educando, esses são agentes históricos, pois através de uma prática voltada para a experiência, o educador não aplica um método nem considera o educando uma tábula rasa, senão ambos participam do processo de produção de uma cultura escolar própria reiterando o caráter histórico do estudo do meio.

Por sua vez, Sandra Lestinge e Marcos Sorrentino (2008) buscam, por exemplo, contextualizar o “estudo do meio” em uma sociedade que vive a crise da percepção valorizando-o como recurso didático. O estudo do meio aparece numa perspectiva de contribuir para o reconhecimento da realidade via reflexão e conhecimento, pois desperta sensações e sentimentos no sentido de potencializar ações em melhoria da qualidade de vida. Segundo os autores, provoca autoconhecimento a partir de objetos vistos em um tempo que parece apressado pela sociedade de consumo.

1 Segundo Chiozzini (2010), embora Piaget tenha consolidado o uso dos conceitos de multidisciplinaridade,

Ao colocar em pauta o termo “crise da percepção” ou desconexão com a realidade espaço-temporal (CAPRA, 1996), no âmbito discursivo, é possível partir do pressuposto de que autores como Lestinge e Sorrentino (2008) retomam ideias da “lição das coisas” do século XIX, uma vez que enfatizam a importância da experiência vivida. Nesse caso, o “estudo do meio” aparece como recurso pedagógico, ou metodologia, no que concerne ao tema do meio ambiente, porém desprovido de sua historicidade.

No entanto, em relação ao estudo do meio, para além do caráter histórico apresentado no que diz respeito aos ginásios vocacionais, Balzan (1987) criticava a maneira como era realizado o trabalho. Maria Nilde Mascellani (2010) acreditava que estava caminhando para uma excursão. Olga Bechara (apud CHIOZZINI, 2014) apontava para uma falha sobre a “visão de homem e da realidade”, sobretudo por ser um trabalho financeiramente de alto custo. Ângelo Schoenacker (apud CHIOZZINI, 2014) acreditava que o problema é que estava em termos de local e não em termos de objetivo.

Além disso, verificou-se que há outras correntes e tendências de produção relativas ao tema. Há uma vertente bastante vinculada ao desenvolvimento sustentável. A temática ambiental tem sido uma constante na educação desde a década de 1970. Muitos desses trabalhos trazem à tona a importância do “estudo do meio” e do “trabalho de campo”, no sentido de uma metodologia inserida no currículo escolar, para uma ação transformadora frente aos problemas ambientais que vivenciamos devido à maneira que o ser humano se relacionou e vem se relacionando com a natureza ao longo dos tempos.

Entretanto, no contexto contemporâneo, a bibliografia sobre o “estudo do meio” está muito ligada à proposição de que a escola deve estar atenta ao concreto da sala de aula, de que as metodologias de ensino são importantes para o planejamento de ensino. Pensar sobre a ação pedagógica é um movimento da escola do século XXI – assim como o era nos Ginásios Vocacionais. Esse é outro tema abordado nos trabalhos encontrados: a reflexão do professor acerca de seu trabalho.

distanciando-se do liberalismo, procuram dar ênfase à criticidade em relação à conjuntura de um contexto histórico específico no sentido de ação e transformação.

Segundo Valdemarin (2010), no Brasil, o estudo do meio se tornou notável no contexto de meados da década de 60, com os ginásios vocacionais. Os trabalhos de padre Faure e madame Hautanguis divulgados no final da década de 1950 serviram de inspiração dos ginásios em contrapartida ao ensino tecnicista em voga nesse período desenvolvimentista e de industrialização crescente na conjuntura brasileira.

A busca por uma “aprendizagem mais próxima da vida” ou com contato mais direto com a realidade estudada também foi empregada em escolas anarquistas desde o início do século XX, apoiadas nas ideias de Guardia (2014) e Dewey (2011) também foram influências para o “aprender fazendo” que se espraiou na mentalidade educacional no contexto escolanovista. No entanto, no caso brasileiro, a disseminação do estudo do meio foi impulsionada nos anos 1960, por meio de currículos especiais, quando algumas escolas puderam trabalhar de maneira mais autônoma2.

A concepção de escola como miniatura da sociedade, que se tornaria uma palavra de ordem do movimento da educação renovada, é aqui apresentada com definições bastante claras: trata-se de integrar a escola à sociedade, introduzindo a relação ativa com o conhecimento, própria das ocupações sociais colaborativas, como método escolar (VALDEMARIN. 2010, p. 35).

Nesse contexto, de maior autonomia ao ensino secundário, tem-se o surgimento dos ginásios estaduais vocacionais no início da década de 60, descritos no próximo item. No entanto, logo em seguida foi promulgado o Ato Institucional (AI-5) e, no governo de Costa e Silva, com as restrições impostas pela ditadura vivida no Brasil, essas escolas que também viviam crises internas, foram fechadas e boa parte da liderança foi aprisionada; portanto, houve o fim de uma experiência educacional significativa tanto conjuntural quanto estruturalmente.

1.3 OS GINÁSIOS VOCACIONAIS E O CURRÍCULO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A DISCUSSÃO ENTRE CULTURA ESCOLAR E CULTURA DA ESCOLA

2 Em 11 de junho de 1959 foi publicado o Decreto nº 35.609 que autorizaria o funcionamento das classes

Os ginásios estaduais vocacionais, que existiram de 1961 a 1970 no estado de São Paulo, tiveram unidades instaladas em Batatais (Ginásio Vocacional Cândido Portinari), Rio Claro (Ginásio Chanceler Raul Fernandes), Americana (Ginásio Vocacional João XXIII), São Paulo (Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha), Barretos (Ginásio Vocacional Macedo Soares) e, depois, em São Caetano do Sul. (MASCELLANI, 2010) Trata-se de uma experiência educacional colocada em prática via um Projeto de Lei que reestruturava o sistema de ensino industrial e de economia doméstica do estado, por meio do Decreto 38.643, de 27 de junho de 1961 que regulamentava a Lei 6.052, de 03 de fevereiro do mesmo ano.

Essa forma de ensino surgiu nos anos 60, depois de três anos de funcionamento das Classes experimentais, quando o Secretário de Estadual de Educação visitou a cidade de Socorro, por sugestão do Padre Leonel Corbeil, membro da direção da Associação de Educadores Católicos. Vendo como essas classes experimentais se desenvolviam, pareceu interessante não limitá-las à cidade de Socorro. Somando isso ao modelo inglês da Escola Compreensiva e a artigos que permitiram uma base legal para a experiência de renovação do ensino secundário foi possível iniciar o projeto educacional vocacional.

No decreto foi inserido um capítulo para possibilitar a criação dos ginásios que viriam a funcionar inspirados na pedagogia das Classes Experimentais de Socorro. A denominação Cursos Vocacionais correspondia ao ensino técnico, significando cursos de treinamento para o desenvolvimento de habilidades manuais ou mecânicas. Pelo mesmo decreto foi criado o Serviço de Ensino Vocacional, órgão destinado a planejar, orientar e avaliar essa nova modalidade de ensino, bem como desenvolver programas de capacitação e estágio para o magistério e estudantes universitários. De acordo com o decreto, os Ginásios Vocacionais poderiam funcionar de forma independente ou integrados às Escolas Profissionais (MASCELLANI, 2010, p.89)

Para a instalação de cada uma das unidades se investigava a composição social básica da cidade e sua influência sobre os interesses educacionais da população. Em relação ao currículo era feito um levantamento das condições de vida, características culturais e socioeconômicas das áreas em função das necessidades dos ginásios vocacionais. Mais que isso, as cidades possuíam claramente enfoques econômicos distintos para que, assim, pudessem dar corpo a um projeto educacional subordinado ao órgão denominado Serviço de Ensino Vocacional (SEV)3.

Com relação aos Ginásios diurnos de tempo integral da capital, Americana, Rio Claro, Batatais e Barretos, foram feitas sondagens iniciais para avaliação de expectativas, aspirações, valores e comportamento das famílias dos jovens. Essas sondagens iniciais tomavam como ponto de partida os grupos escolares mais

3 O SEV foi criado a partir do Artigo 302 do Decreto 38.643, de 27 de junho de 1961 teria como função

próximos do Ginásio Vocacional. Aí, eram sorteados os alunos, possibilitando a chamada dos pais. Nestas mesmas unidades após dois anos de funcionamento, foi feita nova sondagem, desta vez para avaliação de receptividade do currículo por parte de alunos e pais. Neste caso, porém, a sondagem foi feita entre os pais que efetivamente tinham os filhos frequentando o Ginásio Vocacional (MASCELLANI, 2010, p.91)

Existia a ideia de conhecer o público e também a partir da análise de dados fazer a formulação de objetivos gerais e específicos, ou seja, havia a preocupação com o planejamento do currículo. Cada cidade escolhida, para que houvesse uma unidade do vocacional, deveria ter um foco econômico específico e, portanto, a sua especificidade. Nesse sentido, para Balzan (1973), o planejamento do currículo se dava a partir do conhecimento de uma série de dados sobre a “clientela” e a comunidade onde seria instalado”.

Ainda que subordinado a um órgão centralizador, o SEV, as unidades poderiam flexibilizar os currículos e os projetos de acordo com o que fosse específico do contexto ou que pudesse ser problematizado com os alunos e a comunidade.

É possível considerar os ginásios vocacionais historicamente num dado espaço e tempo e, por isso, em nível microeducacional, porém também como experiências, que, examinadas em profundidade, permitem-nos caracterizar como verdadeiro sistema, dentro da estrutura vigente da época. Alguns pontos destacados para tratar desse “agir de modo sistematizado” são: tomar consciência da situação; captar os casos problemas; refletir sobre eles; formulá-los em termos de objetivos realizáveis; organizar meios para atingir aos objetivos propostos; intervir na situação, pondo em marcha os meios referidos; manter ininterrupto o movimento dialético ação-reflexão-ação (BALZAN, 1973).

Ao contradizer a crítica que coloca os vocacionais no mesmo plano da Escola Nova caracterizando-a, e, portanto, também projeto educacional dos vocacionais como um exemplo de escola nova brasileira do ponto de vista negativo dessa enquanto secundarizadora de conteúdos em função de metodologias ativas ou responsável pela confusão entre ensino e pesquisa ou mesmo voltada para aprimorar o ensino da elite (SAVIANI, 1995). Considerados tais aspectos volta-se para a ideia de experiência educacional para a qual se atribui o caráter de sistema que não acidental, senão essencial. A história dessa experiência é relevante para a educação e para os estudos historiográficos. Uma vez que se desenrolou no contexto dos anos 60 e, mais do que reproduzir uma cultura da escola vigente também produziu na prática cotidiana uma cultura escolar própria dos vocacionais.

os vocacionais, tanto que as discussões do SEV, tal qual a apresentada sobre o estudo do meio, se davam avaliando as atividades desenvolvidas pelos professores e os problemas que existiam nas unidades. Entretanto, não se chegava a um consenso sobre os temas debatidos. Assim, é necessário ter em vista elementos estruturais da escola e também elementos próprios das práticas cotidianas, fortemente, atrelados à conjuntura da escola. Por sua vez,

[...] encontram semelhança com que Forquin (1993) denomina “cultura da escola e cultura escolar”. O autor aponta como “cultura da escola” aquela que se dá na correlação com a cultura de outros espaços, possuindo seus próprios ritmos e ritos, linguagem e modo de gestão de símbolos. Já a “cultura escolar” está relacionada aos processos de construção e reconstrução do no espaço escolar, de modo a compreender as práticas e tradições curriculares e suas relações cotidianas. Como a distinção entre as duas é muito sutil, o autor sugere a necessidade de um avanço na discussão da relação entre ambas para efetivamente pensar a escola como “[...] o

elemento nuclear de uma cultura sui generis” (FORQUIN apud CHIOZZINI, 2014,

p. 32).

Para discutir a cultura escolar como objeto histórico tomou-se por base a publicação de Dominique Julia (2001), bem como se buscou discutir o trecho anterior de Forquin (1993 apud CHIOZZINI, 2014) objetivando trazer à luz o conceito de cultura escolar e cultura da escola.

As relações conflituosas ou pacíficas que a cultura escolar mantém a cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas (JULIA, 2001). É algo que tem que se ter em mente ao pensá-la como objeto histórico. Mais do que reproduzir, a escola também produz cultura. Nesse caso, intentou-se explorar o que o estudo do meio nos ginásios vocacionais contextualizado em suas crises internas e também a sua relação com a cultura dos anos 60 no Brasil, o que se permitiu produzir internamente em relação a suas práticas na conjuntura e o que buscou reproduzir dentro da estrutura para além dos muros da escola em que estava inserido.

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas

que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p.10).

vocacionais no contexto apontado, anos 60 com o acirramento da ditadura, sem deixar de mencionar os debates e crises internas.

Há também o texto normativo da escola e há a “resistência”, o que é feito não utopicamente na prática. A proposta da presente investigação está relacionada ao estudo do meio nos anos 60, quando essa metodologia estava voltada para o ensino do procedimento e ainda à mentalidade da Escola Nova, do aprender fazendo ou a procedimentos técnicos tendo em vista a preocupação técnica vigente.

No entanto, para além da Escola Nova e da influência norte-americana de John Dewey, além dos franco-suíços de Sevres, no que diz respeito ao estudo do meio, cabe destacar as escolas anarquistas do começo do século XX, as quais iniciaram à sistematização de sua experiência pedagógica em campo. Havia a preocupação com visitas a museus e fábricas, por exemplo. Não se trata de reduzir a ideia de estudo do meio ao aprender fazendo escolanovista e reduzir a discussão, mas de trazer à tona outros elementos como a educação anarquista. Colocar em pauta qual o ideário de educação e o conceito de homem e mundo presentes na experiência vocacional, a aproxima de uma educação que não se reduz ao aprender fazendo ou ao simples processo de ensino-aprendizagem de uma “técnica”.

Nos vocacionais buscava-se a interdisciplinaridade, mas o estudo de todas as “matérias” acontecia a partir da disciplina de Estudos Sociais, esse era o núcleo em que se definia o processo de ensino-aprendizagem como um todo, sobretudo em relação ao estudo do meio. Considerado uma “técnica” pela comunidade escolar dos vocacionais, porém contextualizando a palavra “técnica” para o que acontecia no estudo do meio, essa tinha tanto o caráter de fim quanto o de meio de estudo.

No debate acerca da cultura escolar e da cultura da escola, muitas vezes a “técnica” está associada a um ofício e apenas são explorados os procedimentos para uma dada finalidade, o que reduziria a discussão sobre a “técnica” no estudo do meio. Nesse sentido, o termo “técnica” diz respeito aos procedimentos ou conjunto desses para se chegar a um dado resultado e, no que faz referência à escola é aprendida enquanto mais um conteúdo de estudo, apresenta-se como um fim em si mesmo. Todavia, também pode ser ensinada como um meio para uma dada finalidade quando somente utilizada.

que nos vocacionais não corroboram com o intuito de ensinar algum procedimento para fazer um estudo do meio, uma vez que a técnica está vinculada a todo um processo educacional em que se pensa o homem em constante mudança, o qual é transformado e transformado do meio que o cerca, portanto pode ser considerado como “meio” ou parte do estudo, e não um fim em si mesmo. Assim, a técnica também é conteúdo de estudo, mas o objetivo é outro ligado à formação do homem. Conforme expressa Chiozzini (2014):

Nos seus oito anos de existência, as Escolas Vocacionais desenvolveram-se em termos estruturais administrativos e conceituais. Essa integração entre teoria e prática fez com que, naturalmente, o arcabouço teórico do projeto fosse se definindo e aparecessem diferentes interpretações e diferentes opiniões por parte dos indivíduos que compunham essa experiência. Mais do que isso, a história do Vocacional foi marcada por crises internas e externas que, embora tenham causado alguns problemas que serão abordados, não foram capazes de impedir o desenvolvimento dessa proposta educacional.

Considerando a proposta dos Ginásios Vocacionais, o estudo do meio poderia contribuir com o alcance dos objetivos estabelecidos quanto à formação dos discentes, como de demonstra no item, a seguir.

1.3.1 O estudo do meio nos Ginásios Vocacionais nos anos 60

A proposta curricular dos Ginásios Estaduais Vocacionais passou por mudanças ao longo de sua existência por conta da própria construção da experiência e também por causa de divergências internas na equipe do Serviço do Ensino Vocacional frente à conjuntura histórica. Havia uma crise presente na cúpula administrativa, existia um desentendimento ao avaliar o trabalho pedagógico e também a respeito do que seria “transformação da realidade”.

Desse modo, o currículo enquanto instrumento sistematizado e de controle, tal qual apontado por Goodson (2001) pode ser considerado um objeto de exclusão. Por isso parece inevitável discutir as mudanças que aconteceram no vocacional em 1968. No core curriculum,

ao invés de existir um tema central vinculado às Ciências Sociais, passa a existir uma questão central também suscitada a partir do eixo central das Ciências Sociais, em ambos os casos abordados por todas as áreas de conhecimento de acordo com as metologias próprias de cada uma delas.

ser consideradas as manifestações cotidianas ou “negociações diárias”, que envolvem um processo de seleção e organização escolar:

Ao discutirmos a etimologia básica da palavra currículo, me remeterei ao latim currere que significa correr e se refere a uma pista de corrida (ou a um carro romano de corridas). E as implicações etimológicas nos remetem para a concepção de currículo construído socialmente e definido como um percurso a seguir ou, mais significativamente, a apresentar (GOODSON, 2001, p.61).

Em um primeiro momento, o termo currículo não entraria em conflito com o que é conhecido como currículo prescritivo, pois Goodson (2001) o define como uma realidade. No entanto, à medida que essa realidade é generalizada, cabe discutir se esse currículo prescrito com padrões sequenciais prescritos e considerados como “verdadeiro” não acaba delimitando as práticas cotidianas da escola favorecendo tanto a exclusão social (ponto que não será estendido nessa dissertação) como também não neutraliza professores e, assim, a autonomia das escolas.

A estrutura social de uma sociedade e a forma como a aprendizagem está estruturada [...] determinam, muito além do conteúdo real da aprendizagem como individualmente se vai aprender a pensar, e como o estoque de aprendizagens, a soma de peças separadas de habilidades e conhecimento [...] é compartilhada (MEAD apud GOODSON, 2007, p.241).

Questionar as prescrições determinadas ou um currículo prescritivo em um mundo em mudança é algo que deve ser olhado com atenção, tendo em vista uma escolaridade que passou a ser uma atividade de massas.

Já em 1509, em Paris, no programa de Montaign, é possível encontrar classes divididas por níveis de complexidade crescente segundo a idade e o conhecimento; havia um currículo prescrito sequenciado em estágios inaugurando o renascimento do sistema de classes. Mais adiante, em 1663 em Glasgow na Escócia, o Oxford English Dictionary localiza a primeira fonte da palavra currículo. Nesse período, Glasgow vivia um grande momento calvinista no que diz respeito à política e à teologia. “De acordo com esta perspectiva, existe uma relação homóloga entre currículo e disciplina; o primeiro estava para a prática educativa calvinista como a segunda para a prática social desta corrente de pensamento” (GOODSON, 2001, p.62).

epistemologia moderna é constituída por pedagogia, currículo e avaliação em conjunto, na qual, inclusive, o currículo acaba se confundindo com o que são as disciplinas.

O currículo como prescrição sustenta místicas importantes sobre estado, escolarização e sociedade. Mais especificamente, ele sustenta a mística de que a especialização e o controle são inerentes ao governo central, às burocracias educacionais e à comunidade universitária [...] As disciplinas escolares “tradicionais” ou os exames “acadêmicos” são parte da “gramática da escolarização”. (GOODSON, 2007, p.242).

Ao travarem diálogo com a história do currículo, e, sobretudo, com o que é concebido como currículo prescritivo; os ginásios vocacionais trabalharam com a ideia de curriculum core, ou seja, um currículo flexível em que as disciplinas atuavam de maneira interdisciplinar a partir de objetivos definidos de acordo com o estudo a ser realizado em Ciências Sociais. Parece, dessa forma, que existiram permanências e mudanças em relação ao conceito de currículo nos ginásios vocacionais.

Dados os traços culturais da comunidade, sentimos a necessidade de garantir no currículo a valorização ostensiva da cultura geral com temas clássicos do ensino de História Geral e do Brasil. Tais temas giravam em torno de um “polo” de Cultura Geral. O outro “polo” liderava os Estudos de Comunidade – questões do município e da cidade. A ligação entre os polos se fazia pelo debate de uma grande questão. [...] Os professores deveriam discutir e organizar com os alunos uma plataforma didática ou unidade didática. Desse momento em diante, os alunos, trabalhando em grupo, eram os principais atores do processo ensino-aprendizagem. Práticas pedagógicas, como trabalho em grupo, estudo dirigido, integração de áreas curriculares e estudo do meio estiveram presentes no cotidiano dessa experiência. (MASCELLANI, 2010, p. 87-88).

Ainda quanto ao assunto Albergaria (2004, p. 82) acrescenta:

Sobre a concepção de currículo, o Regimento Interno dos Ginásios Vocacionais (1966) dispõe dos Artigos 99º e 100º, esses artigos tratam do conteúdo e do conjunto de toda a ação educativa dos ginásios vocacionais, mostram a utilização de um tema

central denominado core curriculum, que visava atender a compreensão de

problemas universais. O conteúdo curricular a ser trabalhado de forma integrada pelas áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento do currículo abrangiam a formação de atitudes e o processo de integração da escola e da comunidade.

O curriculum core estava mais próximo da ideia de contextualizar, bem como decidir e organizar coletivamente entre professores e alunos a plataforma didática do que seria trabalhado na disciplina, porém foram mantidas as disciplinas e incluídas outras que se mantiveram do começo ao fim no projeto educacional, conforme especifica Albergaria (2004, p. 83):