Napoleão Ferreira da Silva Neto

LÚCIO COSTA E A NAÇÃO

A construção da nacionalidade brasileira através da arquitetura

Fortaleza

Programa de Pós-Graduação em Sociologia – UFC

LÚCIO COSTA E A NAÇÃO

A construção da nacionalidade brasileira através da arquitetura

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará como requisito à conclusão do Curso de Doutorado, sob a orientação do Prof. Dr. Manuel Domingos Neto.

Fortaleza

Programa de Pós-Graduação em Sociologia – UFC

Fortaleza, Março de 2009

APROVADA PELA BANCA EXAMINADORA:

---

Dr. Manuel Domingos Neto

( Presidente da Banca – Orientador,

Professor da UFC )

---

Dra. Linda Maria Pontes Gondim

( Professora da UCF )

---

Dra. Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe

( Professora da UCF )

---

Dr. Daniel Rodriguez de Carvalho Pinheiro

( Professor da UECE )

---

Dra. Ana Maria Lopes Roland

( Professora da Universidade Católica de Brasilia )

Certos autores, ao falarem de suas obras, dizem: “Meu livro, meu comentário, minha história, etc.” Parecem esses burgueses que têm casa própria e sempre têm “em minha casa” na boca. Seria melhor que dissessem “nosso livro, nosso comentário, nossa história”, visto que geralmente há mais nisso coisa de outros do que sua.

Blaise Pascal in “Pensamentos”

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Manuel Domingos Neto, pelo muito que aprendi com sua orientação, amizade e exemplo.

À Professora Linda Maria Pontes Gondim, pela inestimável contribuição ao conteúdo deste trabalho.

Aos Professores Daniel Rodriguez de Carvalho Pinheiro, Ana Maria Lopes Roland e Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe, pela consideração e pelas prestimosas observações sobre este trabalho.

A todos os meus professores do Curso de Graduação em Ciências Sociais da UFC. A todos os meus professores do Curso de Pós-Graduação em Sociologia da UFC.

A todos os meus professores do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFC. Aos meus colegas e amigos Professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFOR, Euler Sobreira Muniz, Maria Daniela Rosário de Alcântara, Solange Maria de Oliveira Schramm e Fernanda Cláudia Lacerda Rocha, pelo incentivo e apoio.

Às graduandas do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFOR Mariza de Alencar e Paiva e Naiana Madeira Barros Pontes, bem como ao desenhista técnico Luís Carlos Martins de Lima, pelo apoio na editoração deste trabalho.

RESUMO

O arquiteto Lúcio Costa foi o principal responsável pela definição e classificação do conjunto de edificações legalmente reconhecido como patrimônio nacional brasileiro edificado. Esta tese consiste em uma interpretação sociológica da relação desse profissional com a construção da nacionalidade brasileira; investiga a produção arquitetônica e urbanística de Lúcio Costa, na qual se destaca o plano de Brasília, maior manifestação simbólica

ABSTRACT

SUMÁRIO

Introdução ... 1

1 – A arquitetura monumental na modernidade ... 22

2 – Versões do Brasil Nação ... 43

3 – A arquitetura do patriotismo conservador no Brasil ... 55

4 – A arquitetura do Brasil-Nação ... 61

5 – Da Belas Artes à chômage ... 80

6 – Razões da Nova Arquitetura ... 94

7 – Vila Monlevade ... 105

8 – Sede do Ministério da Educação e Saúde... 111

9 – A Cidade Universitária ... 148

10 – O Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York (1939) ... 154

10.1- Unidade de Vizinhança ... 166

11 – A Coleção dos Monumentos Nacionais ... 176

12 – Brasília ... 209

Conclusão ... 232

NOTAS ... 236

1

INTRODUÇÃO

Desde dezoito anos que o tal patriotismo o absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade saber os nomes dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não.

Lima Barreto (in Triste Fim de Policarpo Quaresma)

Este trabalho tem por objetivo investigar a contribuição de Lúcio Costa para a

construção da nacionalidade brasileira. A trajetória deste arquiteto tem sido estudada

por diversos autores voltados para a sua produção arquitetônica. Não há dúvidas

quanto à importância de Lúcio Costa para a história da arquitetura e mesmo para a

arte moderna no Brasil. O arquiteto se coloca no panorama artístico nacional como um

dos pioneiros. Tendo inspirado sucessivas gerações, sua contribuição pode ser

comparada à de Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos ou Cândido Portinari.

Assim como a produção destes artistas está associada à intencionalidade

estética afirmativa do sentimento comunitário nacional, que alguns denominam

brasilidade, o mesmo pode ser percebido na produção de Lúcio Costa, cuja carreira

esteve vinculada às transformações modernizantes promovidas pelo Estado. O autor

do plano urbanístico de Brasília assumiu encargos e iniciativas decisivas para a

consolidação das imagens sobre a nacionalidade brasileira.

O primeiro passo deste trabalho será o de estranhar e desconstruir a noção

naturalizada de brasilidade. Afinal, os valores entendidos como nacionais não são fruto

de circunstâncias sócio-históricas específicas? Ou seja, não resultam de elaborações

discursivas e de linguagem semiótica impositiva geradas a partir de um centro

geopolítico? Essas elaborações excluem ou hierarquizam valores e expressões

culturais das diversas regiões do território brasileiro estruturando o cabedal simbólico

da nação. Um pressuposto deste trabalho é o de que o sistema simbólico dos valores

nacionais é, em essência, ideológico e como tal deve ser abordado.

Emprega-se aqui o termo ideologia no sentido formulado por John B.

2

Ideologia é um sistema de representações que servem para sustentar relações existentes de dominação de classes através da orientação das pessoas para o passado em vez de para o futuro, ou para imagens e ideais que escondem as relações de classe e desviam da busca coletiva de mudança social.

(THOMPSON; 1995:58).

Deste modo, é possível considerar ideológicas afirmações que caracterizam a

existência de uma arquitetura moderna brasileira, entendendo-a como um estilo único

de linguagem arquitetônica ou como expressão de uma cultura nacional. Este tipo de

percepção, na medida em que desconsidera as especificidades regionais

componentes do mosaico étnico brasileiro, reifica a ideia de um caráter nacional

recôndito e imutável, subentendido como condição de natureza. A reificação é uma

forma de manifestação ideológica discursiva que se caracteriza pela obliteração da

perspectiva de origem sócio-histórica de um dado fenômeno social. A reificação

naturaliza, ou torna a-histórico o objeto de análise, sendo, conforme Thompson, um

modus operandi da ideologia:

Esse modo pode ser expresso em formas simbólicas através da estratégia da naturalização. Um estado de coisas que é uma criação social e histórica pode ser tratado como um acontecimento natural ou como um resultado inevitável de características naturais, do mesmo modo como, por exemplo, a divisão socialmente instituída do trabalho entre homens e mulheres pode ser retratada como um resultado de características fisiológicas nos sexos, ou de diferenças entre sexos. (THOMPSON; 1995:88).

Nesta perspectiva de valorações culturais da nacionalidade brasileira incluem-se

diversos estudos sobre a obra de Lúcio Costa.

Este trabalho propõe uma releitura da produção de Lúcio Costa a partir dos

postulados estilísticos por ele formulados para a denominada arquitetura moderna

brasileira, bem como da seleção de diversas edificações classificadas como

integrantes do patrimônio da cultura nacional. Esse patrimônio constitui parcela

significativa da produção ideológica de formas simbólicas relacionadas à construção

nacional.

O entendimento sobre o processo brasileiro requer, antes, uma interpretação

sobre a dialética entre a produção da arquitetura moderna, em suas diversas vertentes

3 Um conceito-chave para a compreensão de como a arquitetura funciona como

mensagem simbólica da nação é o de monumento. Este termo é aqui considerado em

sua acepção substantiva original, ou seja, significando algo materialmente construído,

resultante da ação de aedificare com a finalidade de fazer lembrar alguma coisa:

monumentum. Como veremos adiante, a forma monumental arquitetônica foi utilizada

como linguagem semiológica do poder desde as mais remotas civilizações e integra a

produção cultural moderna como representação dos Estados nacionais.

O tema aqui abordado requer atenção especial quanto ao distanciamento

necessário à investigação, já que a chamada comunidade nacional encerra forte apelo

emotivo. Portanto, muito deve o resultado deste trabalho às recomendações de

Miroslav Hroch, em entrevista à revista Tensões Mundiais sobre o desenvolvimento de

estudos acerca da nação e do nacionalismo:

1. não estar emocionalmente envolvido com o tópico – nem contra ou a favor do “nacionalismo”;

2. utilizar uma abordagem comparativa tanto quanto possível; 3. distinguir os termos, como “nação” e realidade diferenciada;

4. não esquecer que o discurso nacional normalmente diz respeito não somente a idéias, mas, acima de tudo, a reais interesses na esfera material e na luta pelo poder. 5. prestar atenção à estrutura social e origens sociais dos ativistas nacionais, isto é, daqueles que estão formulando os “interesses nacionais” e os programas.

A partir destas indicações, esta pesquisa iniciou-se por uma interpretação do

debate sobre a construção nacional no Brasil, as correntes de pensamento sobre a

nação brasileira e a relação entre estas correntes e a estrutura sócioeconômica do

País no curso da Primeira Republica (1889-1930), período em que teve início o

movimento modernista e que será também o da formação profissional e política do

próprio Lúcio Costa.

Prosseguindo, a investigação consistiu em uma análise da atuação de Lúcio

Costa tendo como marco inicial o contexto da Revolução de 1930, estendendo-se até

a construção de Brasília, obra maior do arquiteto e que sintetiza sua ideia de

Brasil-Nação.

O percurso profissional de Lúcio Costa teve uma duração aproximada de

4 peculiaridades das diversas etapas de sua longa atuação profissional. Nesta tese, as

fases da atividade do arquiteto se segmentam da seguinte maneira:

1 – a formação cultural e profissional, compreendendo a formação familiar e

acadêmica; sua adesão e posterior ruptura com o movimento neocolonial;

2 – a nomeação, em 1931, para a diretoria da Escola Nacional de Belas Artes,

que ensejou sua tentativa de renovação modernista do ensino de artes plásticas e

arquitetura, tendo influenciado de forma decisiva a carreira de futuros expoentes da

arquitetura moderna, como Oscar Niemeyer e Roberto Burle-Marx;

3 – a participação em obras pioneiras da linguagem estilística denominada

moderna brasileira, como a sede do Ministério da Educação e Saúde (1936), o

Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York (1939), o Museu das Missões (1937)

e o Grande Hotel de Ouro Preto (1938).

4 – a atuação como dirigente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (SPHAN), órgão federal responsável pela definição dos monumentos

arquitetônicos nacionais;

5 – a construção de Brasília, espaço urbano síntese da monumentalidade

nacional brasileira.

Essas etapas da vida profissional de Lúcio Costa foram abordadas tendo em

conta as relações entre o campo restrito da arquitetura e o contexto sociopolítico mais

amplo, do qual provinham as determinações gerais sobre as realizações de arquitetura

e urbanismo nas quais o arquiteto teve participação.

Haveria, ainda, uma última etapa, pós-Brasília, na sua trajetória, no entanto esta

pesquisa não se estendeu até esse limite, a não ser no que se refere às atividades

relativas à atuação no SPHAN, à defesa do plano de Brasília ou à produção

arquitetônica que reafirma seus princípios estéticos nacionalistas.

Este estudo entrecruza duas possibilidades metodológicas. A primeira será a

análise discursiva da produção teórica de Lúcio Costa e das teses, ensaios e

depoimentos sobre ele e sobre a arquitetura moderna. A segunda vertente será a de

interpretação semiótica de sua arquitetura no recorte temporal estabelecido,

destacando as especificidades estilísticas que se difundiram como linguagem nacional

moderna, seus argumentos estéticos formais e representações simbólicas.

Esta tese continua o percurso metodológico iniciado em dissertação de

mestrado, quando foram abordadas as representações simbólicas do edifício que

5 projeto de Lúcio Costa e equipe. Porém, se naquele trabalho a interpretação

centrou-se em um único edifício, com ênfacentrou-se nos significados referentes ao poder de Estado,

agora a busca é pelas representações do universo simbólico da nação e sua interação

dialética com o Estado nacional.

Neste trabalho leva-se em conta a relevância da arquitetura como forma

simbólica portadora de capacidade de comunicação de mensagem intencional

semiótica. As elaborações teóricas concernentes à produção arquitetônica podem ser

compreendidas conforme a hermenêutica de profundidade de John B. Thompson

(1995:365), que toma as formas simbólicas como construções significativas

interpretadas e compreendidas pelos que as produzem e recebem, mas também como

construções estruturadas de maneiras definidas e inseridas em condições sociais e

históricas específicas. Thompson assim descreve a Hermenêutica de Profundidade

(HP):

Como eu a entendo, a HP é um referencial metodológico amplo que compreende três fases ou procedimentos principais. Essas fases devem ser vistas não tanto como estágios separados de um método seqüencial, mas antes como dimensões analiticamente distintas de um processo interpretativo complexo. (...)

As três fases do enfoque da HP podem ser descritas como “análise sócio-histórica”, ”análise formal ou discursiva” e “interpretação/reinterpretação.” (THOMPSON; 1995: 365).

Na metodologia de Thompson a análise sócio-histórica tem por objetivo a

reconstrução das condições sociais e históricas nas quais as formas simbólicas são

produzidas, circulam e são recebidas. A análise formal ou discursiva considera a

complexidade construtiva e articulada em estruturas morfossemânticas. Por último, a

interpretação/reinterpretação consiste numa síntese interpretativa das possibilidades

de significados inferidos a partir das análises anteriores.

Aplicando essa metodologia, iniciamos a interpretação da obra de Lúcio Costa

com a análise do contexto sócio-histórico em que se deu a trajetória do arquiteto. A

época da vida profissional de Lúcio Costa foi de profundas transformações no contexto

social brasileiro. Em momentos importantes como na Revolução de 1930 ou na fase

desenvolvimentista nos anos 1950, Costa assumiu participações decisivas para

definições de rumos da política cultural no País.

O passo subsequente do procedimento metodológico correspondeu à análise

6 estabelecido. Essa análise buscou interpretar o conteúdo significante da

forma-mensagem da arquitetura, mais facilmente compreensível nos edifícios concebidos

para as instituições estatais. Outra análise desenvolvida nessa fase de aplicação do

método investigativo foi a da narrativa utilizada por Costa ou por comentaristas de sua

obra.

O último procedimento metodológico consistiu na elaboração de sínteses

interpretativas de possíveis significados da produção própria de Lúcio Costa ou por ele

orientada, o que inclui as edificações selecionadas pelo arquiteto, como diretor do

SPHAN, para compor o conjunto dos monumentos nacionais.

Como veremos mais à frente, a interpretação hermenêutica da produção de

Lúcio Costa demonstra que à sua arquitetura e aos seus escritos conceituais

corresponde uma relevante manifestação de formas simbólicas que representam

figurações da comunidade nacional brasileira. Figurações resistentes à dinâmica social

e às mutações da personalidade da nação.

Fundamental para esta tese, cabe estabelecer considerações sobre o conceito

de nação. O termo tem como raízes etimológicas as palavras latinas natio e natione. A

primeira designaria originalmente uma ação acontecida, o nascimento. Ao longo do

tempo, o termo passou a significar também a consequência concreta da ação,

conotando ninhada, grupo de indivíduos que de nascituros eclodiram conjuntamente

para o mundo. Já o termo natione mantém a conotação do anterior, definindo uma

coletividade nascida a um só tempo e lugar. Portanto, no sentido arcaico, nação

remete a um grupo social composto por pessoas nascidas em um lugar que lhes é

comum. Esta acepção original da palavra é mantida em construções semânticas da

tradição oral, a exemplo da autodefinição de um cortejo carnavalesco pernambucano:

Nação Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, fundado em 1824.

Na forma em que é empregado nesta tese, o termo define uma comunidade

política e cultural. Comunidade gestada no contexto social do modo de produção

capitalista. A nação, não sendo o aparelho estatal, interage dialeticamente com o

mesmo e se integra ao complexo de instituições internacionais que ordenam a

estrutura hierarquizada da produção econômica e suas reproduções culturais

ideológicas mundializadas.

A comunidade nacional é uma das formas modernas de organização social,

estruturada a partir de sentimentos gregários. O Estado moderno se legitima quando

7 Este conceito de nação deriva de duas condições objetivas, determinantes de sua

existência. A primeira é que a nação existe como parte integrante de um contexto

internacional. A segunda consiste no fato de que o Estado influi na forma dinâmica da

nação, mesmo que em algumas experiências históricas tenha acontecido uma fase

proto-nacional desta comunidade, esboçada pela interação entre as classes populares

e um segmento intelectual da sociedade.

A nação, tal como se apresenta na atualidade, é um fenômeno desenvolvido no

século XIX e que teve seu conteúdo político-doutrinário, o nacionalismo, consolidado

após a Primeira Guerra mundial, conforme afirmam Manuel Domingos Neto e Mônica

Dias Martins:

O termo nacionalismo passou a ser adotado intensamente apenas depois da Primeira Guerra Mundial, que redesenhou o mapa do mundo segundo o princípio da nacionalidade. Alimentando sentimentos designados nacionalistas, desenvolve-se então um novo movimento anti-colonial e governantes de todo o mundo passam a se legitimar na medida em que são percebidos como defensores de interesses nacionais.

(DOMINGOS NETO/MARTINS; 2006: 86).

Na produção artística brasileira a busca por uma brasilidade caracterizará os

autores modernos. É significativa a definição que Mário de Andrade formula a respeito

de seu objetivo de fundar uma cultura nacional erudita. Em 1928, no Ensaio sobre a

Música Brasileira, o escritor paulistano vê a construção de uma brasilidade cultural

partindo dos elementos do folclore, como forma de integrar a produção artística

brasileira ao contexto maior, que denomina concerto das nações cultas (Apud. in

MORAES; 1999: 116).

A concepção de Benedict Anderson, referenciada na gestação das nações

americanas, embora descreva a situação existencial da nacionalidade não aprofunda

suas determinações ontológicas. O mesmo se pode afirmar da definição proposta por

Miroslav Hroch para a nação:

8 A descrição de comunidade nacional acima proposta, em termos objetivos, pode

ser aplicada à compreensão de como a arquitetura contribui como representação

simbólica no processo de construção da nacionalidade. Porém, é necessário, ainda,

abordarmos, no contexto histórico em que se estabeleceram as nações, a influência

mais ampla das relações externas para o surgimento e manutenção de

estados-nações. O desenvolvimento capitalista mundial condiciona, a partir de uma dialética

social da qual não se pode excluir a luta de classes, a estruturação das nações dentro

de uma hierarquia internacional. Deste modo, o processo de construção das

identificações nacionais constitui-se em uma reificação dos interesses de classe dos

detentores do poder político e econômico, como sagrados valores nacionais. A

pretensão de eternidade da nação faz do nacionalismo algo próximo a uma religião de

Estado. A partir de instrumentos ideológicos eficientes são disseminadas ideias de um

glorioso passado longínquo que baseia a predestinação da nacionalidade.

Travestidos de interesses nacionais, os objetivos pragmáticos da classe

dominante prevalecem em algumas situações. No caso brasileiro, isto aconteceu com

a hegemonização do poder político pelo empresariado industrial, quando o processo

inicial multiclassista da Revolução de 1930 resultou na consolidação autoritária do

Estado Novo (1937-1945). Porém, a construção de valores simbólicos nacionais exige

que a nação se apresente para a maioria da população como uma construção cultural

coletiva que induza à esperança de uma fraternidade entre pessoas teoricamente

iguais em direitos e em oportunidade de realizar aspirações individuais. Para tanto, se

faz necessário, dentre outras iniciativas de organização social, a construção de formas

simbólicas significativas como mensagens culturais da nação. Parte da reprodução

dessas formas cabe ao Estado, que para tanto conta com segmentos intelectuais

compromissados com a ideia de nação. Os intelectuais nacionalistas são os indivíduos

detentores da responsabilidade de construir símbolos nacionais, imbuídos de uma

autodeterminação ou assumindo a tarefa por imposição estatal.

Nesta perspectiva, podemos reconhecer na atuação de Lúcio Costa a função de

produzir esperanças sobre o devir nacional. Tratando de Brasília, assim se expressou

o Arquiteto em depoimento à revista Realidade, em 1972:

9

sugere. E como, capitalismo ou socialismo, a tendência universal – apesar da contestação desbragada e romântica – é todo mundo virar, pelo menos, classe média, o chamado Plano Piloto pode ser considerado uma antecipação.

Assim na realidade futura, quando lá chegarmos, todos indistintamente se sentirão ambientados no aconchego antigo e condigno da ‘velha capital’.

A convicção, assim expressa, não pode ser confundida com um discurso

meramente manipulador. A trajetória pessoal de Lúcio Costa atesta, por sua origem de

classe e formação familiar, sua profunda identificação com as aspirações conciliatórias

de integração das classes populares à construção da comunidade nacional. A visão de

futuro exposta na fala do arquiteto, na qual aponta o benefício da ascensão social para

as classes populares, confirma uma das características da nação apontadas por

Manuel Domingos e Mônica Dias Martins: “Longe de ser uma construção exclusiva das

elites, a nação é também forjada na luta dos socialmente discriminados” (DOMINGOS

NETO/MARTINS; 2006:108). Pode-se afirmar que a promessa de um futuro melhor

para todos, embutida na pregação nacionalista, seduz as classes populares que

passam a aspirar compartilharem do devir nacional.

Considerando-se a integração do Estado brasileiro na ordem internacional

emergente, bem como a convivência conflituosa das classes sociais na comunidade

nacional, cabe tratar da especificidade da arquitetura no processo construtivo das

nacionalidades. Como o monumento, objeto arquitetônico, é projetado para simbolizar

a comunidade nacional?

A construção da nacionalidade como sentimento coletivo passou por etapas

distintas, conforme Benedict Anderson.(1) Nesse processo a literatura teve papel

pioneiro. O romance nacional constrói mitologias heroicas e alimenta a percepção do

território como um todo integrado, habitado por um mesmo agrupamento humano, os

nacionais. Essa concepção funda a nação de início como uma memória coletiva, na

acepção proposta por Holbwachs(2), estabelecida por narrativas, pela linguagem

escrita transmitida pelos meios técnicos modernos e consolida uma imagem que,

impregnando as consciências individuais, estabelece uma relação social(3) de

autorreconhecimento comum. Os indivíduos se sentem parte da comunidade nacional

mesmo que jamais qualquer um deles venha a conhecer pessoalmente a maioria de

10 Se para Eric Hobsbawm coube ao continente europeu(4) a primazia histórica do

surgimento de nações, para Anderson esse processo inicial aconteceu na América

colonial. Quanto à periodização da construção nacional, Hroch, trabalhando sobre o

processo histórico de pequenos países da Europa do Leste, distinguiu nos movimentos

em torno da nacionalidade três fases distintas e subsequentes:

Durante um período inicial, que chamei de Fase A, as energias dos militantes eram sobretudo dedicadas à investigação culta e à disseminação de uma consciência dos atributos lingüísticos, culturais, sociais e, às vezes, históricos do grupo não dominante(...) Num segundo período, ou Fase B, surgia uma nova gama de ativistas, que então procuravam atrair o maior número possível de membros de seu grupo étnico para o projeto de criar uma futura nação(...) Quando a maior parte da população passava a conferir um valor especial a sua identidade nacional, formava-se um movimento de massa, ao qual chamei Fase C.

(HROCH apud. BALAKRISHNAN; 2000: 88,89).

A correspondência entre as etapas de desenvolvimento dos movimentos

nacionais e a estruturação de um correspondente Estado Nacional assumiu formas

variadas. Hobsbawm, comentando as proposições de Hroch, alerta em particular para

a transição da Fase B para a C:

Algumas vezes, como na Irlanda, ocorre antes da criação de um Estado Nacional; mas, provavelmente ocorre com muita freqüência depois, como uma conseqüência dessa criação. Outras vezes, como no assim chamado Terceiro Mundo, a transição não ocorre nem mesmo então. (HOBSBAWM; 2004:21).

Há muitas formulações sobre o papel da literatura na construção do processo

nacional. Os escritores inspiraram mobilizações de massa pela nacionalidade, em

algumas situações, antes da consolidação dos Estados Nacionais. Porém, nas etapas

subsequentes da construção outras manifestações estéticas cumpriram funções

decisivas na estruturação da imagem coletiva da nação. Essas funções estabelecem

uma segunda etapa do processo de estruturação do Estado nacional em que a elite

dirigente ordena a estrutura burocrática, as normatizações e controles territoriais,

enfim, dita as regras de funcionamento da comunidade nacional. Nesta fase, as artes

plásticas, a música e a arquitetura passam a funcionar como meios de difusão do

11 movimento inverso: a interação dialética entre classe dominante, encastelada nos

aparelhos de Estado, e as massas populares no sentido de reconstruir as figurações

nacionais. O sentimento nacional compartilhado incorpora reivindicações provenientes

de lutas pelos direitos sociais e individuais, além de expressões culturais populares

que se instituem como marcas da nacionalidade.

A essa situação na esfera política correspondem alterações no âmbito dos

movimentos artísticos. No período da segunda etapa de estruturação nacional, que no

Brasil corresponderia da segunda metade do século imperial até a Revolução de 1930,

a produção artística validada se dá através da formação acadêmica conforme as

rígidas regras das Belas Artes. Essas manifestações, embora algumas vezes

assumam temáticas populares, como na pintura de retratos de trabalhadores ou de

festas folclóricas, formalmente limitam-se à linguagem da perspectiva renascentista,

considerada como única expressão artística legítima a ser aprendida através do ensino

regular nas unidades de formação erudita. Nessa fase os artistas, em geral,

desconsideravam as expressões formais da arte popular - às vezes denominada

primitiva. Como detentora de qualidades estéticas consideráveis, a linguagem própria

das massas era classificada como grosseira e até patológica.

A incorporação/identificação das classes populares que consolidou a

comunidade nacional correspondeu a uma nova sintonia do meio artístico erudito:

elementos de vanguarda romperão com a regra acadêmica e reinterpretarão a arte

popular como expressão legítima de linguagem estética. Nesse momento, o artista

envolvido com o discurso nacional não abordará apenas a temática popular como

objeto apropriado, mas buscará uma identificação com a linguagem popular,

considerada sujeito construtor da modernidade.

Como exemplo desse processo, no caso brasileiro, cito a transição da pintura

academicista de Pedro Américo ao modernismo de Portinari. Em ambos, a percepção

estética é movida pelo sentimento nacional. No mais antigo, a forma erudita impõe o

padrão de uma elite distanciada da cultura popular; no outro, ocorre a incorporação de

elementos estéticos dessa cultura. A transição de valores estilísticos do academicismo

para a arte moderna também se fará na arquitetura. Neste campo, no caso brasileiro, a

contribuição de Lúcio Costa tornou-se decisiva.

Na construção da nacionalidade a arquitetura participa notadamente através do

simbolismo dos monumentos nacionais, um conjunto de obras classificado por

12 partir de critérios legais, cujas edificações passam a constituir lugares da memória

nacional. Como surge e se desenvolve a ideia de monumento, o que se entende por

isso, que tipologias classificatórias se adéquam à obra arquitetônica monumental e

como os monumentos são incorporados ao discurso constitutivo da nação? Estas

questões merecem ser discutidas, mas com o devido cuidado para não se resvalar em

tautologias frequentes na lógica jurídica.

Em 1903, o austríaco Aloïs Riegl escreveu o Culto Moderno dos Monumentos:

sua essência e sua gênese, obra que se tornaria clássica na definição, descrição e

classificação dos monumentos históricos. O autor desenvolve suas reflexões ao tempo

em que assume a presidência da Comissão de Monumentos Históricos do Governo

Austríaco. Assim Riegl define um monumento:

Por monumento, no sentido mais antigo e verdadeiramente original do termo, entende-se uma obra criada pela mão do homem e edificada com o propósito preciso de conservar presente e viva, na consciência de gerações futuras, a lembrança de uma ação ou destino ou a combinação de ambos. (RIEGL;

2006:43).

A obra de Riegl não é apenas um conjunto de ideias espontâneas sobre o tema,

mas um corpo conceitual cuja função constituía orientação do Estado sobre políticas

culturais que tinham como finalidade a reforma do decadente império austríaco, às

portas de uma derrocada inevitável, conforme ilustra esta passagem de Anderson:

Ao mesmo tempo, é interessante que, nos seus últimos dias, a dinastia tenha descoberto, talvez para a sua própria surpresa, afinidades com seus social-democratas, a ponto de alguns inimigos comuns falarem com escárnio de um “Burgsozialismus” (socialismo de corte). Nessa tentativa de coligação, houve uma incontestável mescla de maquiavelismo e idealismo de ambos os lados. (ANDERSON; 2008:157).

A classificação de Riegl distingue duas espécies de monumentos: os históricos

(ou não-intencionais) e os intencionais. Em se tratando da arquitetura, aquela

construída sem uma intenção comemorativa de origem seria considerada monumento

do tipo não-intencional; a edificada com a finalidade pré-determinada de simbolizar

13 não-intencional brasileiro é o conjunto de sobrados oitocentistas de São Luís; o Palácio

da Alvorada, em Brasília, enquadra-se na caracterização de monumento intencional.

A arquitetura acompanha a divisão social do trabalho, o surgimento das cidades,

a emergência da propriedade privada dos meios de produção e a consequente

montagem das estruturas de dominação. O monumento expressa sempre o poder

reinante, seja o da casta guerreira, dos sacerdotes, do soberano centralizador ou das

classes burguesas. Assim Lewis Mumford sintetiza a função social do monumento:

O que hoje chamamos de “arquitetura monumental” é, antes de tudo, a expressão do poder, e este exibe-se na reunião de custosos materiais de construção e de todos os recursos de arte, bem como no domínio de todos os estilos de acessórios sagrados, grandes leões, touros e águias, com cujas poderosas virtudes o chefe de Estado identifica suas próprias capacidades mais frágeis. (MUMFORD; 1998:78).

A função da arquitetura monumental como meio de comunicação é a de

simbolizar temor, respeito e admiração ao poder reinante, naturalizando para o

conjunto da sociedade a origem e a manutenção da ordem, das normas e dos

privilégios dos mandatários. O edifício monumental, portanto, configura-se como

significante da unidade: um cosmos estruturado no qual o sentido do belo significa

adequação, justa medida em equilíbrio imutável e confortador para os submetidos ao

poder e convergente para um centro ou para o topo da pirâmide social.

Como expressão artística, a arquitetura tem uma particularidade adequada à

representação do poder. Ao contrário de outras manifestações artísticas, a arquitetura

jamais personifica contestações e conflitos sociais. Esse caráter sintético conservador

da arquitetura condiciona sua apropriação estética como linguagem do poder por

excelência. No raciocínio de Georg Lukács, em Estética:

Como é natural, a coletividade, em sua aparição histórica de cada caso, é um resultado das lutas de classes; precisamente pelo que faz, à arquitetura vige de modo mais contundente a palavra de Marx, segundo a qual as idéias dominantes de uma época são as idéias da classe dominante. Porém, enquanto nas demais artes – cada uma a seu modo – os reflexos dessas lutas, os antagonistas internos e externos, seus assensos e descensos, suas tragédias e suas comédias aparecem mimeticamente, a arquitetura – dito com alguma simplificação – não expressa nunca mais que seus resultados, nunca o desdobramento social dessas mesmas lutas.

14 A diferenciação da forma arquitetônica, com o aparecimento de formas

edificadas únicas, específicas e trabalhadas com o refinamento que exige um artífice

habilitado, o arquiteto, está relacionada ao surgimento da escravidão, às guerras de

conquistas e à fundação dos antigos impérios. A linguagem monumental passa a ser

domínio de arquitetos, profissionais responsáveis pela alegorização do poder através

da construção de edifícios de grandes dimensões. Ao primeiro dos arquitetos de nome

conhecido, Imhotep, atribui-se a construção da pirâmide mais antiga, de Zoser, em

2700 a.C., ou seja, cerca de mil anos antes do surgimento do pioneiro Código de

Hamurabi.

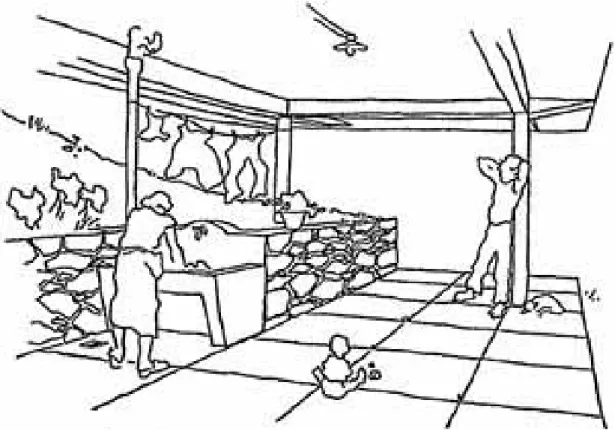

Não que toda construção arquitetônica expresse dominação. A arquitetura

ordinária, não retórica, a cômoda cabana primitiva ou mesmo a apropriação estética da

caverna paleolítica são exemplos de arquitetura plasmada no arquétipo primordial do

abrigo. Essa arquitetura cotidiana, vernácula, segue em paralelo à monumentalidade

pelas estradas das civilizações. No entanto, a arquitetura não-palaciana sempre foi

uma expressão anônima e indiferenciada até que a modernidade, exacerbando a

individualização, fez surgir pretensões particularistas também na arquitetura

não-monumental.

O arquétipo do monumento é a figura totêmica, de acordo com Sigmund

Freud.(6) O totem como objeto irradiador de sentido de poder, substituindo a figura

paterna, assume um caráter fálico fundador da comunidade. Como totem, na acepção

freudiana, o edifício arquitetônico funciona servindo de objeto reverencial, símbolo de

poder e origem do grupo social. A estrutura básica da relação entre totem e

comunidade se reproduz a partir da separação do pai fundador, ancestral comum,

projetado de forma idealizada no objeto (animal) totêmico. Essa explicação pode ser

resumida na seguinte passagem:

A psicanálise nos tem revelado que o animal totêmico é, na realidade uma substituição do pai, feito com o qual se harmoniza a contradição de que estando proibida sua morte em época normal, se celebre com uma festa o seu sacrifício, e que depois de matá-lo se lamente e chore sua morte.

A atividade afetiva ambivalente, que ainda hoje em dia caracteriza o complexo paterno em nossos meninos e perdura muitas vezes na vida adulta se estenderia, pois, também, ao animal totêmico, considerado como substituição do pai.

15 A concepção primária do totem como um animal específico que incorporava

propriedades mágicas e se investia do espírito do pai sacrificado transferia para o

objeto o poder patriarcal implícito. A figuração anímica do totem é gradualmente

substituída por signos icônicos diversificados. Objetos e formas inanimados assumem

em determinadas estruturas e organizações sociais um caráter totêmico. A experiência

arquitetônica a partir dos primeiros monumentos é a apropriação simbólica das pedras

em estado natural ou trabalhadas; apropriações arquetípicas, conforme Jung(7), que

consideram a infiltração na matéria densa de aparência imutável do espírito ancestral.

Dentre os elementos monumentais recorrentes estão os obeliscos, uma

apropriação primária do poder totêmico. Porém, na dinâmica de diferenciação social, a

imagem totêmica vai se desfigurando nas infinitas formas da arquitetura monumental,

subsistindo o conteúdo formal perene de expressão de grandeza. As grandes

proporções, comparadas à escala do corpo humano, parecem abrigos apropriados

para indivíduos gigantescos, sobre-humanos. O que comparativamente nos torna

pequenos é exatamente o que irradia o poder expresso na mensagem simbólica

monumental; o que faz um monumento ser um monumento é, antes de tudo, a

projeção do poder que ele representa.

Um monumento não-intencional, segundo a classificação de Riegl, ganha

expressão simbólica por conta da apropriação significativa de sua forma através de

uma narrativa identificadora. Ou seja, o argumento narrativo fundante é anterior à

apropriação da forma monumental como símbolo. Mesmo a arquitetura concebida para

ser monumento só ganha valor simbólico quando precedida de uma narrativa.

O monumento arquitetônico é sempre uma analogia alegórica de seu

significante. A categoria da forma arquitetônica analógica,(8) que estabelece a

aparência do edifício inspirada por um objeto situado no exterior do universo da

arquitetura, orienta a produção das edificações monumentais. Esse objeto situa-se na

narrativa totêmica que funda o poder do qual o monumento será significante. Conforme

observou Silvio Colin, a águia, símbolo nacional dos Estados Unidos, serviu de

referência formal analógica para que o arquiteto Eero Saarinen projetasse o Terminal

16 Figura 1.1 – Eero Saarinen – Aeroporto de Nova York*

Figura 1.2 - Eero Saarinen – Aeroporto de Nova York*

*A forma monumental analógica moderna. O dinamismo da composição remete ao simbolismo da asa. Ou, por outro ponto de vista, ao animal totêmico do Estado americano: a águia.

Conforme Françoise Choay, a ideia de monumento histórico, sua classificação

como tal e o gosto pela preservação da arquitetura antiga surgiram na Itália

Renascentista:

17

neste contexto mental, nestes locais e sob a designação plural de “antigüidades” que se deve situar o nascimento do monumento histórico. (CHOAY; 2000:38).

A mentalidade renascentista correspondeu à consolidação do pensamento

racional que, tendo se delineado desde o século XIII, estabeleceu as bases para a

ciência moderna e para o desenvolvimento do sistema econômico capitalista. O

contexto histórico no qual Brunelleschi, Alberti e outros artistas humanistas se voltaram

para as ruínas da Roma antiga também induziu às reflexões sobre a política

plasmadas no pensamento de Maquiavel. No ambiente do poder do príncipe banqueiro

e mercantilista o espaço urbano medieval foi paulatinamente se metamorfoseando,

assumindo um novo desenho racionalizado. O arquiteto torna-se, aos poucos, um

profissional intelectual, e o projeto premeditado passa a imperar sobre o canteiro de

obras.

A situação profissional do arquiteto renascentista condicionou também um novo

método de representação gráfica do projeto, que iria se apropriar da reprodução em

perspectiva cônica, inicialmente desenvolvida pela pintura no renascimento e por

desenhos bidimensionais em projeção, normativos da execução prática das

construções. A obra arquitetônica passa a ser uma propriedade intelectual de um autor

reconhecido, o arquiteto, e como propriedade ela é disposta através dos desenhos

adequados que, por sua vez, serão o suporte material da mercadoria fornecida.

Essa nova realidade da produção arquitetônica levará à submissão do trabalho

material desenvolvido no canteiro de obras, as determinações pré-estabelecidas pelo

projeto, ao ponto em que no tratado De re aedificatoria, de 1485, Leon Battista Alberti

fez questão de distinguir o novo status do arquiteto:

(...) penso que convém aclarar quem é aquele o qual vou chamar Arquiteto, pois não te ponhas diante de um carpinteiro para que tenhas que compará-lo com homens muito experimentados nas demais ciências; sem dúvida o que trabalha com as mãos serve de instrumento para o arquiteto. (ALBERTI, apud. PATETTA;

1984:20).

A apropriação individual da autoria pelo arquiteto renascentista considera que a

obra seria fruto exclusivo de seu próprio intelecto, o que nega o ponto de vista

medieval no qual a obra era parte da revelação divina e por isso mesmo resultado do

18

No “Livro da Corporação dos Mestres-Pedreiros”, de Villard de Honnecourt, encontrava-se o esboço de um conjunto projetado em comum por ele e outro mestre, Pierre Corbie, e isso, como explica a inscrição colocada algum tempo depois, “inter se disputando”. (PANOFSKY; 2001:61).

A arquitetura do novo estilo, com sua imponência e pretensão exibicionista

buscou referências a partir de reinterpretações da arqueologia construtiva de Roma. A

premissa seria a negação da continuidade organicista medieval, na qual o edifício

antigo era incorporado à dinâmica urbana sem maiores compreensões de

distanciamento temporal, pois para a mentalidade medieval não haveria uma

descontinuidade entre o passado remoto e o tempo presente(9). A atitude

renascentista, ao estabelecer uma ruptura com a escolástica da Idade Média(10),

estabeleceu também uma concepção estética de renovação que teve na arte clássica

o referencial de grandeza para a construção de uma nova monumentalidade.

A nova arquitetura, doravante produzida pelo arquiteto intelectual, é anterior ao

canteiro de obras, não permitindo improvisações formais na construção. Portanto, a

premeditação gráfica do projeto passou a ditar a forma arquitetônica. O arquiteto foi

buscar na arquitetura do passado os elementos que comporiam, em repetições

modulares regularizadas, o resultado formal, agora racionalizado como fruto de seu

próprio intelecto, e não da inspiração divina.

Foi neste contexto histórico que surgiu o gosto pela preservação das ruínas

greco-romanas. Este também foi o contexto da gestação do Estado nacional moderno,

que se estendeu por três séculos durante os quais a sistematização do patrimônio

monumental arquitetônico foi desenvolvida, incorporando símbolos da afirmação

nacional.

Conforme Françoise Choay, a Revolução de 1789, marco da construção da

nacionalidade francesa, consagrou a classificação de monumentos. Estes serão

concebidos como parte de uma herança cultural e a abrangência da coleção de

monumentos arquitetônicos abarcará as diversas supostas etapas de formação

imaginária daquela nacionalidade, narrada como trajetória milenar circunscrita ao solo

pátrio:

19

e góticas) e, já se viu, as obras da arquitetura clássica e neoclássica. (CHOAY; 2000:97).

Essa classificação estendia-se à arquitetura construída naquele período,

considerando o neoclássico um estilo inaugurado no contexto revolucionário. Isto

caracteriza o fato de as obras à época recém-concluídas serem instantaneamente

incorporadas à coleção dos monumentos nacionais. A experiência francesa

exemplifica que além do critério de antiguidade como referência, um sentido mais

discricionário, à mercê do recorte ideológico identitário, vai conferir a autenticidade do

monumento à sua eficácia simbólica. A definição de monumento nacional,

correspondente à instituição cristalizada do estado nacional, norteou as políticas de

seleção ideológica de obras de arquitetura que representariam a nação. Assim foi no

caso brasileiro, em que as bases estabelecidas por Lúcio Costa para a incorporação

dos monumentos arquitetônicos à nação em corpo patrimonial incluíram tanto a

arquitetura do período colonial quanto a moderna, conforme a intencionalidade

semiótica orientada para a construção da simbologia nacional.

O surgimento da concepção de patrimônio monumental arquitetônico e a

estruturação sistêmica desse patrimônio correspondem à própria trajetória do Estado e

da nação. A arquitetura monumental funciona como um relevante instrumento de

construção da comunidade nacional imaginada. Trata-se de um instrumento orientador

de narrativas, símbolo do poder do Estado e marco catalisador de consensos e da

incorporação das massas à nação.

O desenvolvimento desse ponto de vista sobre os monumentos nacionais

norteia os doze capítulos desta tese, conforme a descrição a seguir.

No primeiro capítulo é abordada a questão das representações nacionalistas

expressas no conteúdo formal das diversas correntes pioneiras da arquitetura moderna

em âmbito mundial. Esta abordagem tem o propósito de situar o caso da arquitetura

moderna brasileira e a contribuição de Lúcio Costa, em um contexto mais amplo, como

uma das manifestações da relação entre a produção da arquitetura modernista e as

construções nacionais.

O segundo capítulo trata do debate de ideias acerca da nação brasileira,

abordando as correntes de opinião que se alternam e, algumas vezes, se conflitam,

20 Os demais capítulos segmentam em análise a trajetória profissional do

arquiteto, conforme já descrita no início desta introdução. Essa trajetória é interpretada

conforme o seu conteúdo de expressão nacionalista.

A conclusão não se apresenta como palavra definitiva sobre o tema. Aponta

possibilidades de interpretações diversas sobre a vida pública de Lúcio Costa e de seu

compromisso com o sentimento nacional.

Concluindo esta introdução, convém alertar sobre as limitações deste trabalho.

Limitações que se evidenciam na aventura sociológica de investigar o seu próprio

ambiente de cultura profissional, o que impôs ao pesquisador uma espécie de

autoexílio do lugar cotidiano de sua memória coletiva, aquela compartilhada pela

comunidade de arquitetos que o acolheu e lhe conferiu um sentido ao ofício. A

consciência dessas limitações incluem o trabalho, entre outros, como exemplo cabível

na advertência dos professores Linda Gondim e Jacob Lima:

O pesquisador neófito ou em formação (e mesmo os já “formados”) não deve se propor a realizar tarefas muito complicadas, ou fora do alcance de sua competência intelectual ou de suas possibilidades pessoais. Às vezes, o excesso de ambição é o caminho mais curto não só para atrasos, como para a má qualidade do produto, por falta de tempo para o “acabamento”. (GONDIM/LIMA; 2002:25).

Assim, considerando seus limites, esta pesquisa sociológica pode ser

compreendida como uma perscrutação sobre a trajetória de um parto difícil, do qual

nasceu uma criança não tão bem proporcionada, como na narrativa marioandradiana:

Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.

(ANDRADE; 2008:13).

Perscrutar o nascimento da civilização moderna brasileira, seus litígios e suas

contradições; suas promessas e esperanças entrelaçadas ao complexo novelo das

relações internacionais dispostas sob a violência de um sistema sócioeconômico

desigualante.

Por fim, este trabalho consiste também num contributo ao desafio de discernir a

21 que, às vezes, em alguns estudos se apresenta mais como uma premissa naturalizada

do que como um objeto de pesquisa. Em síntese, interpretar os significados das

construções nacionais pode ser como fazer a descobertura do abrigo tranquilizador da

nossa própria moradia, assim como nos fala o poeta Manoel de Barros:

As Nações já tinham casa, máquina de fazer pano, de fazer enxada, fuzil, etc.

Foi uma criançada mexeu na tampa do vento

22

1 – A arquitetura monumental na modernidade

É enorme, não há outro igual. (...) O telhado é bem compacto, vermelho, violeta, verde e de outras cores. É tão bem envernizado que brilha ao sol como ouro ou cristal, e assim seu esplendor avista-se de longe.

Marco Polo

(in Do Palácio do Gran-Khan)

As transformações econômicas e sociais que levaram à estruturação do Estado

moderno têm como paralelo cultural a gestação da arte moderna, cujas origens estão

no academicismo neoclássico, marcado pela racionalidade iluminista(11) e sua

concepção universalizante.

Com o neoclássico estruturaram-se, a partir da segunda metade do século

XVIII, as academias de belas artes que, consoantes à classificação estética de Hegel,

conformaram-se como o lugar de aprendizagem das artes plásticas(12): pintura,

escultura e arquitetura. As academias foram uma iniciativa do Estado e sua produção

correspondia a um patrimônio artístico cuja finalidade era a produção de uma

linguagem uniforme correspondente a um novo ponto de vista estético a ser imposto

como o bom gosto e o refinamento em contraponto à produção espontânea,

tradicional, entendida como arte popular.

Esse refinamento estético autoritário, erudito, sofreu transformações formais no

campo da arquitetura, resultando no ecletismo já na segunda metade do século XIX, o

qual, por sua vez, será um estilo mais identificado com a expansão industrial, com a

incorporação formalista de elementos da cultura dita oriental e gótica. Neste contexto,

a torre do engenheiro Eiffel, erigida sobre as cinzas da comuna de Paris, pode ser

entendida como um ato de violência e triunfo simbólico do poder estatal

consolidado(13).

O ecletismo, no contexto europeu e expandido às extensões colonialistas

civilizadoras, representará atualizações correspondentes às novidades tecnológicas e

industriais. Apesar de alterar a linguagem neoclássica, não contestará seu conteúdo

formal, mantendo as regras de composição academicistas, sobretudo a simetria

estática originária do Renascimento. Na virada do século XX, novas expressões

23 de Chicago. Esses movimentos, denominados de primeiro modernismo, por Carlo

Argan, correspondem, ainda, a uma simbolização estatal e elitista, representada por

monumentos impostos às classes sociais subordinadas. O primeiro modernismo

configura-se como um marco de ruptura com os protótipos padronizados pelo

internacionalismo estilístico acadêmico, caracterizando-se em suas três vertentes

como expressões nacionais singulares. No entanto, esses movimentos conservaram

os princípios compositivos das escolas de belas artes, o que correspondeu a uma

atitude estética excludente de manifestações formais não eruditas. Esses estilos

arquitetônicos podem ser compreendidos como uma transição para uma etapa de

singularização da monumentalidade nacional, na medida em que os seus elementos

ornamentais simplificados e incorporados à estrutura da edificação assumem também

formas inovadoras, não referenciadas em padrões historicistas. Essa nova

padronização aproximou a linguagem arquitetônica de uma compreensão e

identificação popular na medida em que dispensava um capital cultural erudito à sua

decodificação. Essas três denominações de estilo situaram-se em regiões nacionais

distintas.

O art noveau caracterizou-se como expressão de nações europeias de menos

destaque no cenário internacional, como a Bélgica, a Áustria em decadência e mesmo

em âmbitos de regiões cuja burguesia industrial almejava independência, como no

caso da Catalunha e da Escócia. A Escola de Chicago, por sua vez, marcou a

aspiração nacional de unificação pós-guerra civil americana, estabelecendo uma

linguagem própria, estadunidense, na ruidosa metrópole situada no centro do território

norte-americano. Inaugurava a era dos arranha-céus. O Art-decó configurou-se numa

genuína expressão francesa, otimista e vitoriosa na Primeira Guerra Mundial. Sua

denominação faz referência à consagradora Exposition des Arts Decoratifs, de 1925, e

sua pretensão formal foi manifestada por August Perret, o arquiteto fundador, como um

novo estilo nacional clássico (FRAMPTON; 1997:127).

O período em que essas manifestações arquitetônicas ocorreram correspondeu

a uma fase de consolidação dos estados nacionais em que a estrutura de dominação

burocrática estatal estendeu-se em diversas formas de organizações e aparelhos de

controle. Esse processo envolveu a modernização tecnológica em diversos níveis, em

particular nos meios de transporte, de comunicação, nos aparelhos repressivos, de

saúde e educacionais, afirmando a presença do Estado e da classe dirigente até nos

24 Segundo Hobsbawm, essa situação colocava dois problemas para as

administrações governamentais. O primeiro consistia em resolver as questões técnicas

de gestão do Estado sobre as comunidades. Isto implicou o aumento considerável de

funcionários, o que, no caso europeu, significou que “por volta de 1910 era, no melhor

dos casos, da ordem de um para cada vinte pessoas da população nacional ocupada.”

(HOBSBAWM; 1990:103). O outro problema foi o de assegurar a lealdade dos

cidadãos incluídos em seus territórios na medida em que as mudanças modernizantes

quebraram paradigmas tradicionais de vassalagem, obediência ao clero e outras

formas de dominação. Essa necessidade de legitimação considerava também as

contradições na dinâmica social do processo industrializante caracterizadas por

reivindicações trabalhistas e políticas que tinham à frente um crescente movimento

operário. De certa forma, o controle estatal disputava a influência política com as

organizações autônomas de classe sobre a massa trabalhadora.

Esse ambiente levou os detentores do poder à promoção da crença patriótica a

fim de garantir o monopólio do controle social e da violência. A difusão do sentimento

patriótico através da propaganda institucional, do recrutamento militar e do sistema

educacional foi sistematizada pelas esferas estatais. Além disso, a democracia

representativa tornou-se uma alternativa para conquistar a lealdade popular ao Estado.

A essa construção nacional a partir da perspectiva estatal e da classe dominante,

Hobsbawm denominou de “patriotismo de Estado”. Este, embora incorpore

reivindicações populares ao programa de consolidação da forma política do poder, não

pode ser confundido com o subsequente movimento nacionalista cuja origem

aconteceu o mais das vezes a partir da mobilização das massas por ativistas

intelectuais, agindo por fora da máquina de Estado. Quanto a esta distinção, eis a

explicação oferecida por Eric Hobsbawm:

25 Voltando à arquitetura, as propostas estilísticas mencionadas, o neoclássico, o

ecletismo e as três vertentes do primeiro modernismo (Art-Decó; Art Noveau e Escola

de Chicago) corresponderam a manifestações que personificaram o patriotismo estatal

daquelas circunstâncias.

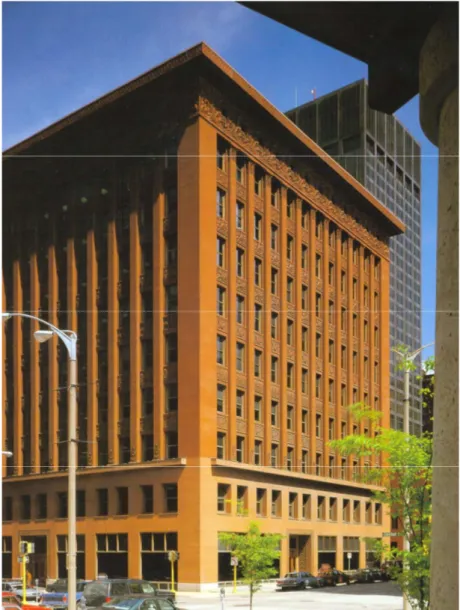

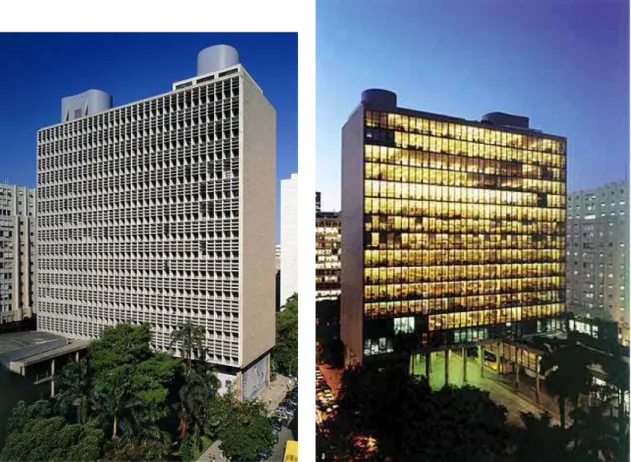

Figura 2 - Louis Sullivan e Darkman Adler – Edifício Wainwright* – St. Louis, 1891

26

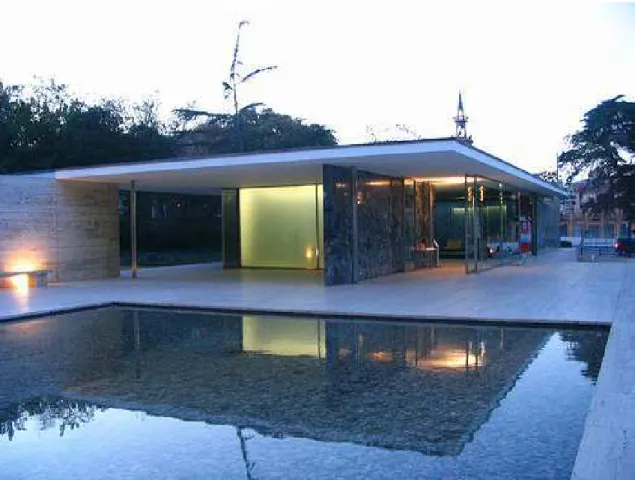

Figura 3.1 Figura 3.2

Figuras 3.1 e 3.2 - Auguste Perret – Apartamentos na rua Franklin – Paris, 1902 Exemplo do Art Décor-Arquitetura típica do “patriotismo de Estado” na versão francesa.

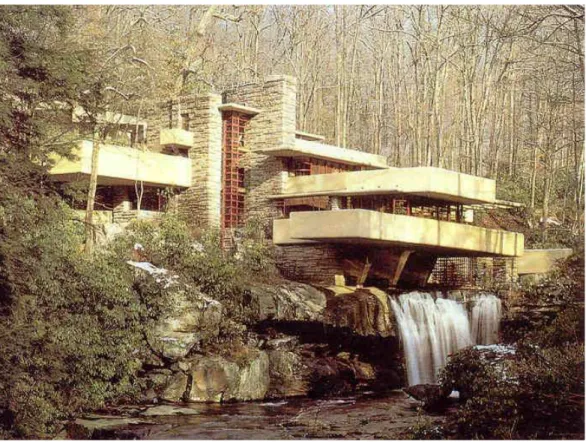

Figura 4 - Antoni Gaudi – Casa Milá* – Barcelona, 1910

27 Não é por acaso que esses movimentos não romperam em definitivo com a

linguagem acadêmica. A manutenção da simetria paladiana e da ornamentação de

fachadas denunciam a filiação dessa arquitetura às regras eruditas cultivadas nas

academias de belas artes. Se considerarmos que a produção acadêmica espelhava

um código de linguagem criado no ambiente cultural da elite, apartado das formas de

representação e apropriação estética dos grupos populares, podemos concluir que a

forma erudita acadêmica foi uma imposição estética de cima para baixo, da classe

dominante sobre o gosto popular.

No caso brasileiro, a arquitetura do patriotismo estatal correspondeu à trajetória

que se inicia com a fundação da Escola Imperial de Belas Artes, segundo o modelo

neoclássico de Grandjean De Montigny, tendo continuidade no ecletismo que

caracterizou as primeiras iniciativas republicanas como a construção de Belo Horizonte

e a reforma urbana do Rio de Janeiro. Em sua fase terminal, o ecletismo disputou o

espaço arquitetônico com o art-decó e o modernismo.

Há uma contextualização histórica entre a superação da linguagem acadêmica

na produção arquitetônica e a inclusão das reivindicações nacionalistas, pautadas por

amplos movimentos de massa, aos programas de modernização dos estados

nacionais.

No caso europeu esse contexto é considerado por Hobsbawm como o do

“apogeu do nacionalismo”, que se inicia com o final da Primeira Guerra e se estende

até a década de 1950. No contexto dos países do denominado terceiro mundo, os

movimentos nacionalistas, de marcantes características populares, cresceram a partir

do afrouxamento dos laços de controle imperialista decorrente da crise econômica

mundial do final da década de 1920. Outro momento de auge do nacionalismo popular

no contexto terceiromundista será o posterior ao término da Segunda Guerra Mundial,

no qual resultaram vitoriosos os movimentos de independência nacional das colônias

africanas e asiáticas; essa luta por independência ainda se estendeu até os anos

1970. A delimitação mais precisa de economias nacionais, o fortalecimento dos direitos

individuais garantidos pelos estados nacionais e o fortalecimento de estruturas

políticas representativas, mesmo considerando os conflitos de interesses internos e as

guerras intermitentes entre nações, caracterizaram os períodos de afirmação

nacionalista.

A incorporação pelo Estado das demandas sociais, se, por um lado, atendia à

28 Revolução Francesa, com o consumidor, garantindo a realização do lucro, por outro

modificava os objetivos da luta sindical e dos movimentos sociais. Este cenário se

desenhou no Brasil no contexto que antecedeu à Revolução de 1930 e daí em diante,

como veremos no desenvolvimento deste trabalho. No âmbito internacional,

Hobsbawm observou a relação dialética entre consciência de classe e consciência

nacional, que resultaria na identificação das massas com a nação:

Se aceitarmos que a consciência de classe, na prática, tinha uma dimensão cívico-nacional, e que a consciência cívico-nacional ou ética tinha dimensões sociais, então é possível que a radicalização das classes trabalhadoras na Europa do primeiro pós-guerra tenha reforçado sua potencial consciência nacional.

(HOBSBAWM; 1990:173).

No campo da percepção estética, o acolhimento das reivindicações populares

pelos estados gerou a legitimação artística das manifestações da cultura popular. Esta

legitimação correspondeu, em parte, à adoção por uma vanguarda de artistas eruditos

de uma linguagem estética que incorporava ou traduzia expressões arquetípicas do

que se chamava, no meio acadêmico, de “arte primitiva” e, substancialmente

correspondia às formas de manifestações tanto de culturas tradicionais não europeias,

em particular de povos sob o domínio colonial, bem como de expressões culturais das

classes populares, produzidas inclusive no cotidiano das grandes metrópoles

industriais.

A ruptura com a metodologia figurativa do aprendizado das belas artes estava

sintonizada com as transformações tecnológicas industriais e seus impactos na

percepção estética. A vanguarda modernista traduziu em suas obras a transformação

da linguagem necessária a uma interação comunicativa entre o meio popular e o

campo artístico. Comunicação inerente à integração proposta pelos movimentos

nacionalistas. A arquitetura produzida a partir dessa vanguarda é o que se denomina

arquitetura moderna, a qual está intimamente vinculada à política de massas nos

contextos nacionais.

A arquitetura moderna se consolidou no Brasil a partir dos anos 1930 contando

com a atuação decisiva de Lúcio Costa. Do mesmo modo pelo qual o nacionalismo

popular esteve em disputa no âmbito do aparelho de Estado, ou fora dele, com forças