Bullying no contexto da formação desportiva em Portugal.

Estudo exploratório a nível nacional de modalidades individuais,

colectivas e de combate.

Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Doutor no ramo de Motricidade Humana, na especialidade de Comportamento Motor ao abrigo do artigo

33º do Decreto - Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de7 de Agosto

Orientador: Professor Doutor Carlos Alberto Ferreira Neto Co-orientador: Professor Doutor Peter Kingsgate Smith

Júri

Presidente:

Reitor da Universidade de Lisboa

Vogais:

Doutor Peter Kingsgate Smith Professor Catedrático

Goldsmiths College, University of London Doutor Carlos Alberto Ferreira Neto Professor Catedrático

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa Doutor António Fernando Boleto Rosado

Professor Catedrático

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa Doutora Maria Beatriz Ferreira Leite de Oliveira Pereira Professora Catedrática

Instituto de Educação da Universidade do Minho Doutora Maria Amália Martins Rebolo

Professora Auxiliar

Instituto de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada do Instituto Piaget Doutora Sónia Raquel Pereira Malta Marruaz Seixas

Professora Adjunta

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém

Miguel Venda da Graça Nery

Universidade de Lisboa

Declaração de Reprodução da Tese

Nome: Miguel Venda da Graça Nery

Endereço eletrónico: miguelnery@hotmail.com Telefone: +351 96 385 26 56

Número do Cartão de Cidadão: 12751832

Título da Tese Bullying no contexto da formação desportiva em Portugal. Estudo exploratório a nível nacional em modalidades individuais,

colectivas e de combate

Orientador: Professor Doutor Carlos Alberto Ferreira Neto Co-orientador: Professor Doutor Peter K. Smith

Ano de conclusão: 2016

Ramo de conhecimento do Doutoramento:

Motricidade Humana, especialidade de Comportamento Motor

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO

INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE.

Faculdade de Motricidade Humana – Universidade de Lisboa Cruz Quebrada, Dezembro 2015

Assinatura:____________________________ (Miguel Venda da Graça Nery)

Este projecto de investigação foi financiado pela Fundação para a

Ciência e Tecnologia, através da concessão de uma bolsa de

doutoramento (Referência: SFRH/BD/74143/2010) e submetido ao

Conselho de Ética da Faculdade de Motricidade Humana,

Universidade de Lisboa, tendo sido aprovado (approval number:

18/2015)

Por decisão do autor, o documento foi redigido sem a adopção do novo

acordo ortográfico.

Agradecimentos

O caminho traçado ao longo destes anos foi intenso, com muitas mudanças a diversos níveis. Várias pessoas, em diferentes campos da minha vida, contribuíram para o sentimento de satisfação com que termino este trabalho. Foi um percurso longo e cansativo, mas muito bonito e que valeu a pena. Sinto-me com os pés assentes no chão e os olhos postos no futuro.

Gostaria de começar por expressar a minha enorme gratidão ao professor Carlos Neto, por todas as oportunidades e espaços que criou, para que me fosse construindo e desenvolvendo, rumo à autonomia. O seu humanismo, dedicação e sensibilidade foram bases sólidas para o meu crescimento académico, assim como noutras áreas da minha vida.

Um agradecimento ao professor Peter Smith, co-orientador deste projecto, pelo apoio dado e disponibilidade sempre mostrada.

Quero expressar a minha gratidão ao professor António Rosado, pessoa com quem tive um enorme prazer em trabalhar e conviver durante este período. Foi incansável no apoio à elaboração desta tese, revelando-se uma peça chave em todo este processo.

Este projecto de investigação só foi exequível com a junção de muitas vontades e contributos, não sendo possível nomear todas as pessoas envolvidas. Muito obrigado a todos os participantes no estudo, clubes e federações envolvidas, assim como a todos os que contribuíram para que esta pesquisa pudesse acontecer através dos seus contributos.

Tive a sorte de me cruzar com muitas pessoas com quem criei amizades e que estão, sem dúvida, entre as melhores recordações que ficam deste percurso na FMH. Entre as várias pessoas que tive o prazer de conhecer e partilhar muitos momentos importantes, não posso deixar de mencionar o Fred “Che Guevara de Pardilhó”, a Vandocas e a Cristina Arez (Super Netinhos), o João Rato, o Tiago, Luís Silva e o pistoleiro Amândio, assim como a Joaninha e a Ana Quitério. Sem vocês, não teria sido a mesma coisa.

Gostaria de fazer menção aos miúdos e graúdos da “Cooperativa Torre” e da “Casa da Árvore”, com quem tive o enorme prazer de partilhar muitas horas e me ensinaram muito sobre o desenvolvimento infantil.

As extensões para além da faculdade levam-me a evocar algumas pessoas que se tornaram marcas indeléveis deste período, tendo muita importância na minha vida.

As mudanças que foram ocorrendo, especialmente as internas, devem-se em grande medida ao Dr. António Jorge Andrade que, paralelamente ao percurso académico, tem contribuído muito para o meu desenvolvimento, servindo como bússola na procura do meu caminho, e de contentor quando a incerteza aperta e a angústia aparece para atrapalhar as coisas.

Quero agradecer aos meus amigos pela força, encorajamento e cor que dão à minha vida. Uma tese é um caminho com muitos momentos de solidão, mas não se faz sozinho e vocês estiveram sempre por perto.

Por fim quero agradecer à minha família, sem ser necessário explicar. Esta conquista é nossa!

Bullying no contexto da formação desportiva em Portugal

Estudo exploratório a nível nacional de modalidades individuais,

colectivas e de combate

Resumo

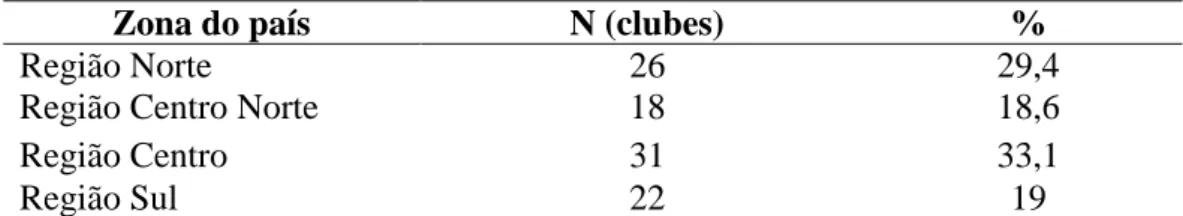

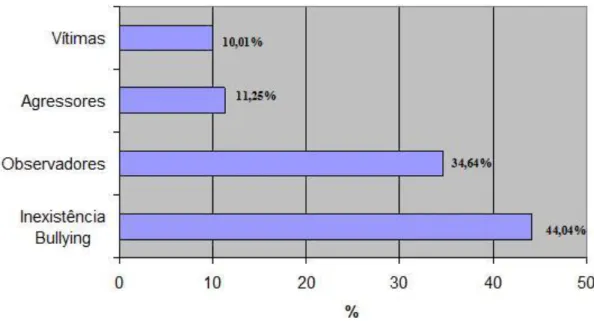

O objectivo principal da nossa investigação é descrever e analisar o fenómeno do bullying no contexto da formação desportiva em Portugal. A primeira abordagem é de carácter quantitativo (estudo 1). A nossa amostra é composta por atletas de formação desportiva (n=1458), do sexo masculino, praticantes de 9 modalidades divididas em 3 grupos: individuais (ginástica, atletismo, natação), colectivas (futebol, rugby, andebol, voleibol) e de combate (judo, luta) e os respectivos treinadores (n=110). Os escalões estudados são os de juvenis, juniores, cadetes, sub-16 e sub-18 (variam em função da modalidade). Os atletas estão filiados em clubes federados (n=97) distribuídos pelo território de Portugal Continental, tendo este sido dividido em 4 zonas (Norte, Centro Norte, Centro e Sul). Aplicámos o Questionário para o estudo e

prevenção da violência no desporto: Bullying no Contexto Desportivo aos atletas e um questionário sobre

o comportamento violento dos atletas aplicado aos treinadores, adaptado da técnica sociométrica de nomeação de pares. Este estudo permitiu-nos obter uma visão genérica e alargada do objecto de estudo. A segunda abordagem, de carácter qualitativo é composta por dois estudos. No estudo 2 realizámos entrevistas semi-estruturadas a uma sub-amostra de atletas (n=127) e treinadores (n=32) do estudo 1, providenciando uma compreensão complementar e mais aprofundada do fenómeno. No estudo 3 realizámos entrevistas a um ex-atleta de alta competição de cada uma das modalidades estudadas, seguindo uma lógica retrospectiva. As conclusões finais e implicações práticas resultam do cruzamento dos dados dos 3 estudos, seguindo uma lógica de triangulação, que concede mais força à nossa pesquisa. Relativamento ao estudo quantitativo, 10,01% da nossa amostra refere já ter sido vítima de bullying, 11,25% participou no bullying na qualidade de agressor e 34,64% participou como observador. O bullying tende a generalizar-se com o agravamento das situações ao nível dos tipos de agressão, do grupo e dos contextos onde ocorrem os episódios, alertando-nos para a necessidade de prevenção e intervenção precoce. Os estudos qualitativos mostram-nos que o bullying ocorre maioritariamente no balneário e que as vítimas de bullying tendem a desistir precocemente da prática desportiva. O estudo retrospectivo veio confirmar as conclusões dos estudos 1 e 2, nomeadamente a constatação que existe bullying na formação desportiva em Portugal.

Bullying in youth sport training in Portugal

Exploratory research in individual, team and fight sports at national

level

Abstract

The main purpose of this research is to describe and analyse bullying behaviours in youth sport training in Portugal. The first approach is quantitative (study 1). The sample is composed of male youth sport training athletes (n=1458) from 9 different sports, divided into 3 groups: individual (gymnastic, athletics, swimming), team (football, rugby, handball, volleyball) and fighting (judo, wrestling); and their coaches (n=110). Focus has been made on the echelons related with adolescence. The athletes are affiliated to federated sport clubs (n=97), spread all over Portugal, divided into 4 categories (North, Centre North, Centre and South). Data collection used the Questionnaire for the study and prevention of violence in

sport: Bullying in Youth Sport Training for athletes, and a questionnaire about violent behaviours of the

athletes, given to the coaches, adapted from peer nomination technique. The results give a wide perspective of the subject being studied. The second approach (studies 2 and 3) followed a qualitative perspective. In study 2, a sub-sample of athletes (n=127) and coaches (n=32) from study 1 were interviewed, providing an additional in-depth understanding of bullying in youth sport training. In study 3, one ex-high performance athlete of each one of the sports studied was interviewed, using a retrospective approach. Final conclusions and practical implications are made from the crossing of the 3 studies, according to the triangulation logic that provides methodological strength. Concerning the quantitative study, 10,01% of the sample report having been victimized, 11,25% as participant in bullying episodes as bullies and 34,64% as bystanders. As episodes get more serious, bullying has a tendency to generalize concerning bullying types, peer group members and places where occurs, justifying the need for both prevention and early intervention. The results from the qualitative studies show that bullying occurs mainly in changing rooms and victims have a tendency to give up early from sport practice. The retrospective study confirmed the main conclusions of both study 1 and 2, namely the fact that bullying exists as an important issue in youth sport training.

Índice

Introdução ... 1

Capítulo I: Revisão da Literatura... 5

1.1.- Definição de conceitos ... 5 1.1.1.- Violência ... 5 1.1.2.- Agressão ... 6 1.1.3- Agressividade ... 7 1.1.4.- Conflito ... 8 1.1.5- Indisciplina ... 9 1.2.- Comportamentos agressivos ... 9 1.2.1.- Etiologia ... 9 1.2.2.- Modelos activos ... 10 1.2.2.1.- Etologia ... 10 1.2.2.2.- Perspectiva biológica ... 11 1.2.2.3.- Psicanálise ... 11 1.2.3.- Modelos reactivos ... 13 1.2.3.1.- Aprendizagem social ... 13 1.2.3.2.- Desenvolvimento moral ... 15

1.3.- As primeiras manifestações agressivas e a evolução dos comportamentos ... 16

1.4.- Agressão: diferenças entre géneros e culturas... 19

1.5.- Prevalência e estabilidade dos comportamentos agressivos ... 21

1.6.- Bullying ... 23

1.6.1.- História e Dificuldades de tradução ... 23

1.6.2.- Investigação de bullying em Portugal ... 24

1.6.3.- Definição de bullying ... 25

1.6.4.- Falsas crenças ... 26

1.6.5.- Tipos de Bullying ... 28

1.6.6.- Intervenientes ... 28

1.6.7.- Famílias dos intervenientes ... 33

1.6.7.1- Famílias dos agressores ... 34

1.6.7.2- Famílias das vítimas ... 35

1.6.7.3- Famílias das vítimas agressivas... 35

1.6.8.- Diferenças de géneros e idades ... 35

1.6.9.- Evolução do bullying ... 36

1.6.10.- O silêncio ... 37

1.6.11.- Coping ... 37

1.6.12.- Contextos ... 38

1.7.- O bullying e o desenvolvimento da criança e do adolescente ... 38

1.7.1.- Infância ... 38

1.7.2.- Adolescência ... 41

1.7.3.- Fenómenos de grupo e dominância ... 43

1.8.- A importância do jogo no desenvolvimento humano... 44

1.8.1.- O jogo no desenvolvimento infantil e adolescência ... 44

1.8.2.- Perspectiva psicodinâmica ... 45

1.8.3.- Perspectiva evolucionista ... 47

1.8.4.- O jogo de luta e perseguição ... 49

1.9.- A questão da formação em desporto ... 51

1.9.1.- História do desporto ... 51

1.9.3.- Agressividade entre atletas, sexualidade e estereótipos ... 55

1.10.- Bullying no contexto da formação desportiva ... 58

Capítulo II. Objectivos de estudo ... 66

2.1.- Objectivos ... 66

2.2.- Justificação da pesquisa ... 67

Capítulo III: Análise Quantitativa do Sobre Bullying no Contexto da Formação Desportiva em Portugal ... 69

3.1.- Introdução ... 69

3.2.- Metodologia ... 70

3.2.1.- Caracterização da amostra ... 70

3.2.2.- Estratégias de amostragem ... 71

3.3.- Definição e escolha de instrumentos de análise ... 74

3.3.1.- Construção do questionário para atletas ... 76

3.3.2.- Procedimentos para a adaptação do questionário para atletas... 79

3.3.2.1.- Painel de especialistas ... 79

3.3.2.2.- Teste - piloto ... 80

3.3.2.3.- Teste-reteste ... 81

3.3.2.4.- Tratamento estatístico ... 81

3.3.2.5.- Resultados e conclusões ... 81

3.3.3.- Descrição do instrumento – questionário para atletas ... 81

3.3.4.- Descrição do instrumento – questionário para treinadores ... 83

3.4.- Procedimentos de recolha de dados ... 83

3.5.- Análise de dados ... 84

3.5.1.- Análise de dados quantitativos – questionário para atletas ... 84

3.6.- Apresentação e discussão dos resultados referentes aos dados quantitativos do estudo 1 ... 85

3.6.1.- Análise global do questionário para atletas ... 85

3.6.1.1.- Vítimas ... 89

3.6.1.2.- Agressores ... 92

3.6.1.3.- Observadores ... 92

3.6.1.4.- Vítimas - agressivas ... 94

3.6.2.- Análise de dados qualitativos – questionário para atletas ... 95

3.6.2.1.- Descrição dos resultados ... 98

3.6.2.2.- Vítimas ... 98

3.6.2.3.- Observadores ... 101

3.6.2.4.- Agressores ... 103

3.6.2.5.- Actos isolados de violência ... 104

3.6.3.- Análise de dados – questionário para treinadores ... 104

3.6.3.1.- Descrição dos resultados ... 105

3.6.3.2.- Comportamentos dos agressores ... 105

3.6.3.3.- Comportamentos das vítimas ... 106

3.6.3.4.- Comportamentos dos observadores ... 107

3.6.3.5.- Locais de vitimização ... 107

3.7.- Discussão dos resultados e conclusões... 108

Capítulo IV: Análise qualitativa ao estudo sobre o bullying no contexto da formação desportiva em Portugal ... 113

4.1.- Introdução ... 113

4.2.- Metodologia ... 115

4.2.1.- Participantes ... 115

4.2.3.- Elaboração dos guiões de entrevista... 119

4.2.3.1.- Procedimentos ... 119

4.2.3.2.- Painel de especialistas ... 119

4.2.3.3.- Teste-piloto ... 119

4.2.4.- Procedimentos relativos à recolha de dados ... 120

4.2.5.- Análise de dados ... 122

4.2.6.- Procedimentos relativos à análise de conteúdo ... 123

4.3.- Resultados e discussão ... 134

4.3.1.- Descrição dos resultados dos atletas do estudo 2 – o discurso dos atletas 134 4.3.2.- Discussão dos resultados e conclusões – o discurso dos atletas ... 151

4.3.3.- Descrição dos resultados dos treinadores – o discurso dos treinadores .... 158

4.3.4.- Discussão dos resultados e conclusões – o discurso dos treinadores ... 165

4.3.5.- Descrição dos resultados dos participantes (estudo retrospectivo) – o discurso dos ex-atletas ... 169

4.3.6.- Discussão dos resultados e conclusões (estudo retrospectivo) – o discurso dos ex-atletas ... 175

Capitulo V: Discussão final e limitações de estudo ... 183

5.1.- Conclusão geral ... 183

5.2.- Implicações práticas ... 184

5.3.- Exemplos de projectos internacionais ... 187

5.4.- Limitações do estudo e futuras direcções de pesquisa ... 189

VI- Referências bibliográficas ... 191

Índice de tabelas

Tabela 1. Mitos e falsas crenças relativos aos comportamentos de bullying ... 27

Tabela 2. Percentagem das modalidades estudadas agrupadas em categorias ... 73

Tabela 3. Percentagens da distribuição geográfica dos clubes por zonas do país ... 73

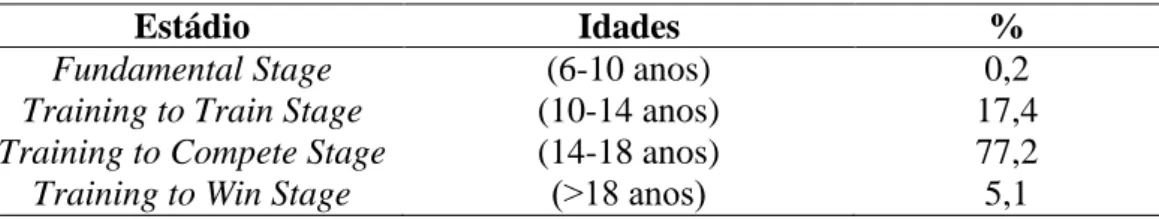

Tabela 4. Distribuição dos atletas por idades de acordo com o modelo LTAD ... 74

Tabela 5. Percentagem de treinadores agrupados por categorias de modalidades ... 74

Tabela 6. Percentagens da distribuição geográfica dos treinadores por zonas do país .. 74

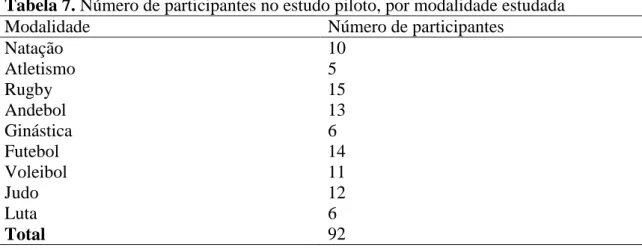

Tabela 7. Número de participantes no estudo piloto, por modalidade estudada ... 80

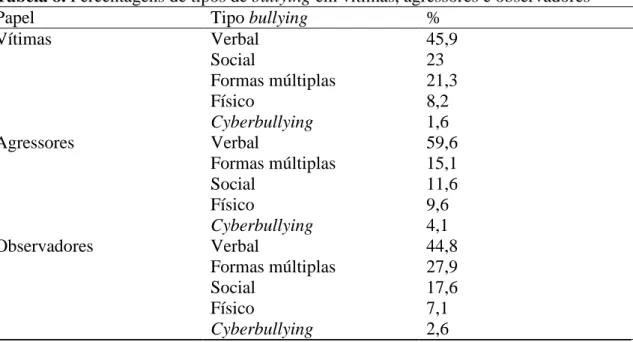

Tabela 8. Percentagens de tipos de bullying em vítimas, agressores e observadores... 88

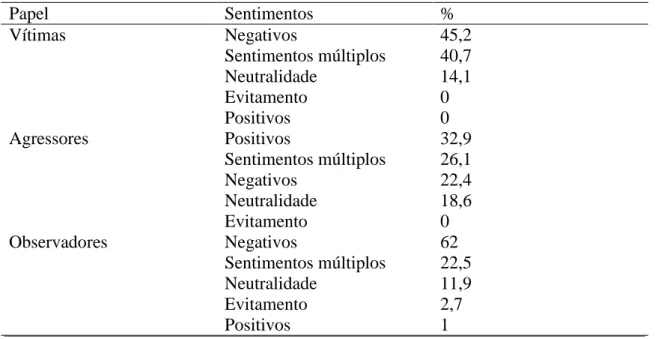

Tabela 9. Percentagens de sentimentos face ao bullying em vítimas, agressores e observadores ... 89

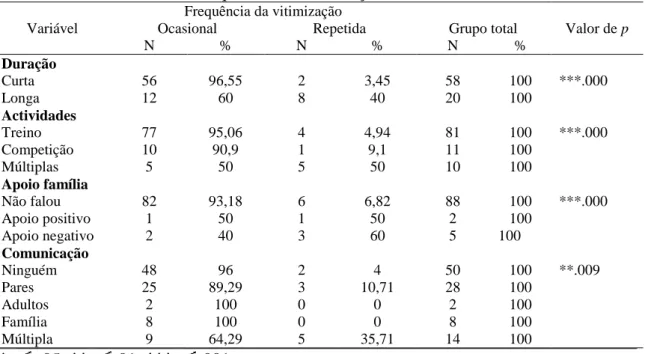

Tabela 10. Análise entre a frequência da vitimização e outras variáveis ... 90

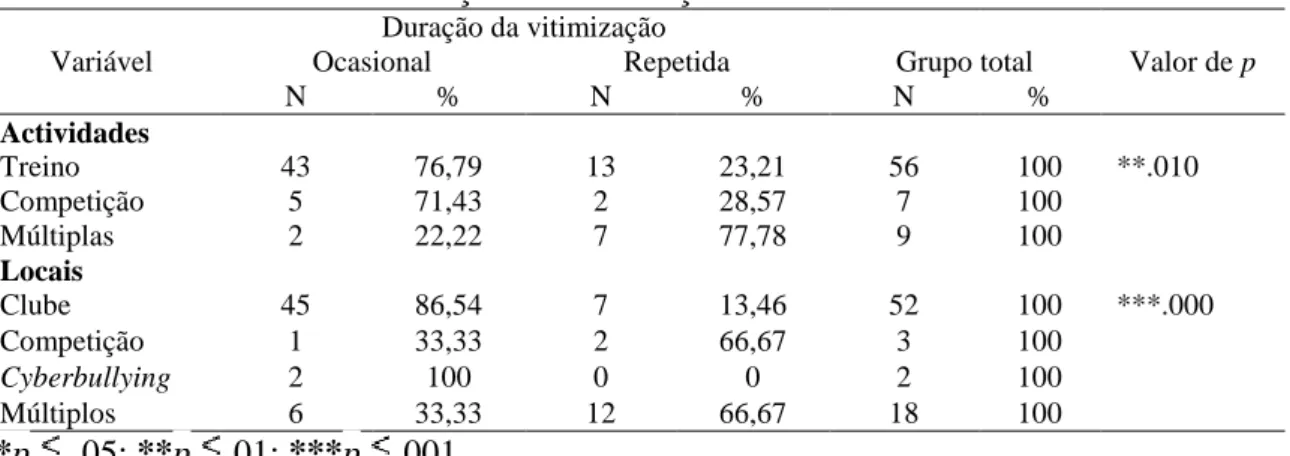

Tabela 11. Análise entre a duração da vitimização e outras variáveis ... 91

Tabela 12. Análise entre os estilos de coping face à vitimização e outras variáveis... 92

Tabela 13. Análise entre motivos do bullying e outras variáveis ... 93

Tabela 14. Análise entre tipo de bullying e outras variáveis ... 94

Tabela 15. Descrição das categorias decorrentes da análise da informação qualitativa do questionário ... 96

Tabela 16. Categorização de dados qualitativos do questionário sobre bullying no deporto, relativos aos episódios de bullying na qualidade de vítima... 100

Tabela 17. Categorização de dados qualitativos do questionário sobre bullying no deporto, relativos aos episódios de bullying na qualidade de observador ... 102

Tabela 18. Categorização de dados qualitativos do questionário sobre bullying no deporto, relativos aos episódios de bullying na qualidade de agressor ... 103

Tabela 19. Categorização de dados qualitativos do questionário sobre bullying no deporto relativos a actos isolados de violência ... 104

Tabela 20. Análise entre tipos de bullying dos agressores e estatuto dos participantes 106 Tabela 21. Análise entre tipos de bullying (vitimização) e estatuto dos participantes . 106 Tabela 22. Análise entre tipos de reacção (observadores) e estatuto dos participantes 107 Tabela 23. Análise entre os locais de vitimização na perspectiva das vítimas e dos treinadores ... 108

Tabela 24. Nomeação dos participantes do estudo 3 por modalidade ... 115

Índice de figuras

Figura 1. Distribuição geográfica de clubes em Portugal Continental. ... 73Figura 2. Distribuição percentual de sujeitos da amostra total, na qualidade de vítimas, agressores, observadores e sujeitos que consideram a inexistência de bullying (n=1458). ... 85

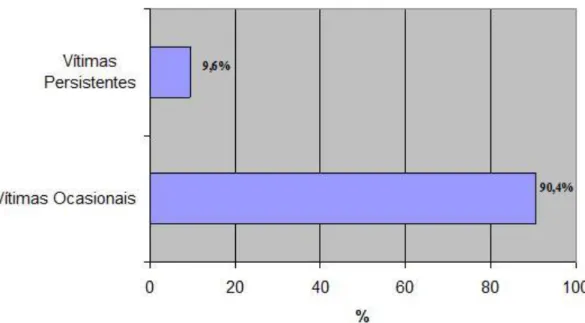

Figura 3. Distribuição percentual de sujeitos da amostra parcial referente às vítimas na qualidade de vítimas ocasionais (n=132) e vítimas persistentes (n=14). ... 86

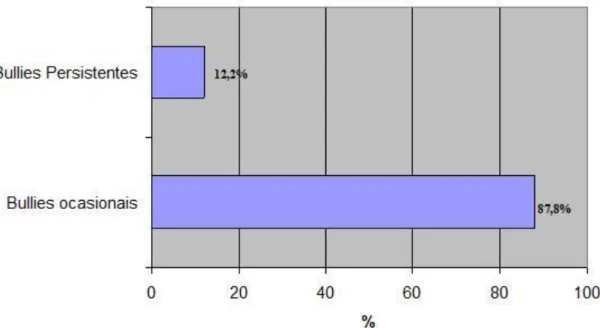

Figura 4. Distribuição percentual de sujeitos da amostra parcial referente aos agressores na qualidade de agressores ocasionais (n=144) e agressores persistentes (n=20) ... 87

Índice de anexos

Anexo A: Listas de clubes (1ª, 2ª e 3ª recolhas de dados) ... 221

Anexo B: Protocolo de validação de questionário... 224

Anexo C: Descrição do teste piloto ... 226

Anexo D: Questionário para atletas ... 229

Anexo E: Projecto de deliberação da CNPD ... 236

Anexo F: Questionário para treinadores ... 241

Anexo G: Protocolo de participação para os clubes ... 242

Anexo H: Termo de Consentimento Informado - Clubes... 245

Anexo I: Termo de Consentimento Informado - Atletas ... 246

Anexo J: Metodologia de abordagem dos atletas ... 247

Anexo K: Validação do tratamento de dados do questionário para atletas ... 248

Anexo L: Análise das respostas por escrito do questionário para atletas ... 267

Anexo M: Procedimentos para o tratamento de dados do questionário de treinadores 285 Anexo N: Notas biográficas dos participantes no estudo 3 ... 289

Anexo O: Protocolo de validação de guiões de entrevistas ... 292

Anexo P: Guiões de estrevista (estudo 2) ... 298

Anexo Q: Guião de entrevista (estudo 3) ... 301

Anexo R: Exemplo de entrevista……….. 303

Anexo S: Descrição das categorias de análise de conteúdo ... 309

Anexo T: Protocolo de validação intercodificador ... 343

Introdução

O início da história da investigação sobre o bullying remonta ao final da década de 1960, sendo possível, através de uma visão retrospectiva, dividir este percurso em momentos cruciais, respeitantes aos principais avanços teóricos e práticos, assim como às rupturas conceptuais que se deram, fruto da investigação científica sobre o tema (Smith, 2013).

A definição de bullying inicialmente proposta por Dan Olweus, precursor dos estudos sobre esta temática, é hoje considerada incompleta e desactualizada. Os primeiros estudos confinaram-se essencialmente a crianças em contexto escolar – contexto ainda hoje prevalecente – e ao género masculino, existindo uma crença que os sujeitos do sexo masculino eram mais agressivos que os do sexo feminino, que acabou por ser desmistificada ao se perceber que as diferenças de comportamentos agressivos em função do género variam qualitativa e não quantitativamente (Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992).

Actualmente, o bullying pode ser definido como um comportamento agressivo entre pares, em que existe uma assimetria de poder entre agressor e vítima, não conseguindo a última defender-se. O comportamento é caracterizado por ser intencional e repetido (Olweus, 1995, 2010).

Tal como referido, os primeiros estudos confinavam-se ao contexto escolar, que serviu de base para o início das investigações mas, com o passar do tempo e o evoluir concepções referentes ao bullying, o campo de estudos alargou-se a vários outros contextos, povoados por sujeitos de todas as idades. Outros factores que remetem para o aumento crescente do interesse que se foi dando sobre esta temática e, consequentemente, o aumento da produção científica sobre a mesma, consistem no alastramento da investigação a vários países, assim como a criação de redes de trabalho internacionais que passaram a permitir a comparação dos resultados obtidos nas investigações desenvolvidas nos diferentes pontos do planeta. As concepções sobre a agressão entre pares mudavam progressivamente e era cada vez mais aceite que o bullying consistia num tema de grande relevância, universal e transversal a faixas etárias, diferentes culturas e contextos.

A evolução dos estudos sobre bullying foi causa e efeito de um aumento do conhecimento sobre o tema, tendo tido repercussões directas nos planos de intervenção anti-bullying, cada vez mais sustentados na investigação científica e apresentando

nuances específicas em função dos contextos e populações estudadas, entre outros aspectos. Actualmente o bullying é um tema estudado em muitos países, por especialistas de várias áreas do conhecimento (Seixas, 2009b) que, através dos numerosos congressos da especialidade realizados em todo o mundo, permitem que se dê uma troca de saberes e a construção e remodelação de um edifício teórico e corpo de conhecimentos. A definição de bullying referida anteriormente, fruto de um trabalho extenso, e que serviu de base a muitas pesquisas, é já apelidada de definição de bullying “tradicional”, tendo em consideração o aprofundar dos estudos sobre uma nova forma de agressão que recorre a meios tecnológicos para o efeito, o cyberbullying, que vem pôr em causa alguns dos pilares básicos da definição anteriormente citada (Smith, 2013).

Esta linha de pesquisa nova, assim como os seus contributos, são a prova viva que a investigação sobre o bullying está em constante evolução e expansão, sedimentando alguns aspectos e reformulando outros, num movimento contínuo.

As contribuições dos estudos sobre bullying em diferentes contextos e com populações díspares contribuem para uma compreensão mais aprofundada do tema. Com o alargamento do campo de estudo sobre o bullying, a investigação desenvolveu-se em contextos paralelos ao escolar, incluindo o contexto desportivo sendo, no entanto, muito escassa a literatura científica sobre o assunto (Escury & Dudink, 2010; Evans, Adler, MacDonald & Côté, 2015), podendo dever-se, pelo menos parcialmente, ao facto de ser considerado um tema tabu (Kirby & Wintrump, 2002). O bullying está presente no desporto, sendo difícil de investigar, dada a especificidade do contexto, entre outros factores, sendo necessário estudá-lo, uma vez que este fenómeno apresenta características específicas e as consequências são graves, indo contra os valores que regem o desporto de formação, que se baseiam em princípios éticos de inclusão e igualdade de participação.

O bullying dá-se maioritariamente no balneário, longe do olhar dos treinadores, e as vítimas tendem a desistir precocemente da prática desportiva (Escury & Dudink, 2010; Evans, Adler, MacDonald & Côté, 2015). Existem vários factores potenciadores, relacionados com características de agressores e vítimas, assim como factores do meio, entre outros aspectos específicos da expressão do fenómeno na formação desportiva. Nesse sentido, o nosso estudo vem tentar preencher uma lacuna referente à falta de investigação sobre este tema e mais especificamente em Portugal.

Tendo em consideração que o primeiro passo para combater o bullying deverá ser avaliar o entendimento que os intervenientes têm sobre o tema, a sua natureza e características particulares, o objectivo deste trabalho é descrever e analisar a incidência de comportamentos de bullying em jovens do sexo masculino, praticantes de diversas modalidades, no contexto de formação desportiva em Portugal, através de uma abordagem quantitativa e qualitativa. A triangulação de métodos, técnicas e perspectivas teóricas contribui para uma visão multifacetada do objecto de estudo, com vista à contribuição para a construção de um corpo teórico, que sirva de base para a construção de uma linha de pesquisa autónoma sobre este tema.

O nosso trabalho está dividido em cinco capítulos, iniciando-se com uma revisão da literatura sobre o objecto de estudo e temas adjacentes, passando por uma componente empírica, correspondente aos estudos que compõem a pesquisa e terminando numa secção final referente às conclusões e implicações práticas. Assim, no capítulo I, correspondente à revisão de literatura, começámos por efectuar uma distinção de conceitos, seguida de uma abordagem compreensiva dos comportamentos agressivos. Descrevemos o fenómeno de bullying através de uma abordagem histórica, seguida de uma descrição das suas características, para entrar por fim nas temáticas do desenvolvimento (infância e adolescência), do jogo e do desporto. No que concerne ao desporto, foi feita uma revisão sobre a questão da violência neste contexto e as diferentes formas de expressão, assim como uma revisão sobre o papel do género, que nos parece fulcral para compreender melhor o objecto de estudo. O movimento de afunilamento levou-nos a terminar com um sub-capítulo alusivo ao tema estudado, o bullying no contexto desportivo. O capítulo II corresponde aos objectivos de estudo, que são complementados com a justificação da pesquisa. No capítulo III apresentamos o primeiro estudo que compõe esta tese. Através de uma abordagem quantitativa, fazemos uma primeira análise descritiva do objecto de estudo, recorrendo a uma amostra representativa a nível nacional de atletas de formação desportiva das modalidades estudadas e os respectivos treinadores, utilizando como instrumento o Questionário para o estudo e prevenção da violência no desporto. Bullying no contexto desportivo e o Questionário para treinadores (derivado na técnica de nomeação de pares). São descritos os processos de adaptação e validação dos instrumentos, procedimentos relativos à recolha de dados, assim como a discussão dos resultados e conclusões. O capítulo IV é composto pelos estudos 2 e 3, de natureza qualitativa,

entrevistámos uma sub-amostra de atletas e treinadores do estudo 1 e, no estudo 3, de natureza retrospectiva, entrevistámos um ex-atleta de alta competição de cada uma das modalidades estudadas. A combinação de estudos que seguem uma abordagem qualitativa vem complementar o primeiro estudo, de natureza quantitativa, permitindo obter compreensão mais profunda do objecto de estudo. Para cada um dos estudos que compõem este capítulo, são descritos os processos de elaboração e validação dos guiões de entrevista, os procedimentos relativos à recolha de dados, terminando o estudo com uma discussão dos resultados e conclusões para cada um dos estudos. No capítulo V, é feita uma síntese das conclusões relativas aos 3 estudos que compõem esta tese, descritas as implicações práticas e os principais projectos internacionais na área do bullying no desporto, assim como as limitações do estudo e futuras direcções de pesquisa.

No que concerne às contribuições trazidas por esta pesquisa, esperamos fazer um diagnóstico geral da problemática do bullying na formação desportiva em Portugal. É expectável que surjam novas contribuições conceptuais e teóricas inerentes ao facto de ser um tema pouco estudado, com características particulares. Esperamos contribuir com um corpo de conhecimento que permita reformular práticas erróneas, trazendo novos contributos que sirvam de base para a formação de especialistas na área do desporto relativamente a esta temática, concedendo-lhes estratégias de actuação mais eficazes, ao nível da prevenção e intervenção. Para além de aspectos relativos à formação de profissionais, esta pesquisa deve contribuir com uma base de sustentação teórica para o delineamento de programas anti-bullying mais adequados e eficazes.

Capítulo I: Revisão da Literatura

1.1.- Definição de conceitos

1.1.1.- Violência

A violência1 pode ser definida de várias maneiras (Dahlberg & Krug, 2007), sendo um conceito difícil de delimitar (Guimarães, 2009). A violência é universal e diz respeito a uma componente inata (Alexandre, 2007; Bergeret, 2004) que deve ser progressivamente integrada para outras finalidades no decorrer da infância e adolescência que conduzirão às capacidades amorosas e criativas dos adultos (Bergeret, 2004). Este conceito é geralmente confundido com o ódio ou agressividade (Alexandre, 2007; Bergeret, 2004), pelo que, a violência fundamental referida, é uma reacção mais elementar e brutal, nascida de um sentimento de ameaça por um objecto externo (Bergeret, 2004), não especificado, real ou imaginário (Alexandre, 2007), ou seja, uma reacção primitiva e automática com o intuito de diminuir a angústia de destruição do outro (Bergeret, 2004).

A violência está omnipresente na vida social e regula as relações de dominância entre indivíduos e grupos sociais, exprimindo-se associada ao poder, domínio e controlo (Alexandre, 2007). Sá (2007) considera-a uma forma particular de transgressão e partilha a perspectiva de Sebastião (2009) que refere que a violência pressupõe a acção de alguém sobre outro, e que essa acção implica o condicionamento da capacidade de agir desse outro, seja pelo uso da força física ou mecanismos de pressão psicológica, indo de encontro à perspectiva de Figueira (2002) que consideram a violência como um meio para atingir fins pelo uso da força, uma forma de resolver conflitos de forma autoritária, sendo uma expressão inaceitável da agressividade.

A Organização Mundial de Saúde define violência como o uso de força física ou poder, sob a forma de ameaça ou na prática, contra o próprio, contra outro, um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Esta definição associa a intencionalidade com a realização da acção e a componente do poder amplia a natureza do acto violento para relações de poder, incluindo ameaças e a intimidação (Dahlberg & Krug, 2007).

1 Violência: Do latim violentia; violentuo – relacionado com a transgressão (Durantez, 1987). Deriva de uma interacção complexa entre factores de ordem individual, relacionais, sociais, culturais e ambientais, sendo uma questão de saúde pública, com consequências graves e custos sociais e económicos muito

Dan Olweus, primeiro autor de estudos sobre o bullying, refere-se à violência como um comportamento agressivo, em que o autor utiliza o próprio corpo ou um objecto para provocar dano ou desconforto a outra pessoa (Guimarães, 2009). A violência pode ser dividida em auto-infligida, interpessoal ou colectiva (Dahlberg & Krug, 2007).

1.1.2.- Agressão

O conceito de agressão é multivariável (Silva, 1980) e discutível, assim como os seus construtos e instrumentos de medida (Husman, 1980; Silva, 1980), tendo sofrido uma evolução e as consequentes reformulações: inicialmente era classificado como qualquer comportamento que magoe os outros (Baron, 1977). Esta definição evoluiu, passando a ter em consideração a intenção e não somente as consequências do acto, uma vez que não eram tidas em linha de conta as emoções, motivos ou atitudes, passando a considerar-se a agressão como uma tentativa de produzir lesões físicas nos outros (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997). As intenções dos comportamentos não podem ser directamente observáveis, sendo que os behavioristas evitaram debruçar-se sobre as intenções ou estados de humor para definir as agressões (Bjorkqvist, 1997). No entanto, para se entender um acto agressivo, é necessário considerar os factores prévios e consequentes deste para o entender (Baron, 1977; Ferreira, 2006; Fry, 1998). Carvalhosa, Moleiro & Sales (2009) apresentam uma definição de agressão que consiste em qualquer tipo de comportamento físico, verbal ou psicológico com intenção de causar dano, infligir dor ou magoar outra pessoa, o próprio ou um objecto, podendo os actos ser directos ou indirectos e sendo tidas em consideração diferentes funções (reactiva, emocional, pró-activa ou instrumental).

Uma outra definição de agressão consiste numa forma de comportamento com o intuito de magoar ou provocar dano a outro ser vivo (Baron, 1977; Buceta & Bueno, 1996; Carvalhosa, Moleiro & Sales, 2009) que é motivado para evitar esse dano. No entanto a dinâmica relacional do sadomasoquismo põe em causa esta definição, pela não procura de evitamento de dor por parte de quem sofre a agressão, assim como outros factores tais como o facto de a agressão poder ser dirigida a um objecto em detrimento do outro (Baron, 1977), ou consequência da inflexão da agressividade, mecanismo adjacente à patologia depressiva (Coimbra de Matos, 2001), dirigindo-se desta forma ao próprio, apresentando o seu expoente máximo no acto de suicídio. A definição do conceito apresenta assim grandes dificuldades, variando em função da disciplina científica e da posição epistemológica do observador (Marcelli, 2005).

Numa tentativa de o delimitar, o conceito de agressão foi sujeito a várias classificações, tendo sido dividido entre agressão hostil e instrumental (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997; Bredemeier, 1980; Buceta & Bueno, 1996; Silva, 1980), considerando que a primeira teria como principal objectivo causar sofrimento à vítima e a segunda estaria essencialmente ligada ao objectivo de obter algo utilizando a agressão como meio (e não como fim). Esta divisão foi muito criticada (Baron, 1977; Buceta & Bueno, 1996) ao atribuir-se uma carga emocional à primeira e não à segunda (Bjorkqvist, 1997). Outros exemplos de tentativas de classificação da agressão estão presentes em Sebastião (2009) que divide a agressão em reactiva/afectiva, pró-activa/instrumental, física e social, assim como em Silva (1980), que defende que o comportamento agressivo se define pela selecção (físico ou verbal), intenção (intencional e consciente), e pessoal (contra o próprio ou contra outros).

1.1.3- Agressividade

Fry (1998) refere que conceito de agressividade estudado é aquele que nos é dado pelos instrumentos empregues. Levanta-se uma questão metodológica relativa à escolha de instrumentos e metodologias, sendo necessário entender o significado atribuído aos comportamentos agressivos em cada grupo e oscilar entre uma perspectiva baseada no observador e no actor (perspectiva ecológica), para compreender o fenómeno em causa. Agressão e agressividade2 são conceitos distintos (Marcelli, 2005):

o primeiro consiste num acto ou tipo de comportamento violento (García Ferrando, 1985; Hinde, 2001; Bjorkqvist, 1997) que é uma expressão inaceitável da segunda (Figueira, 2002; Neto, 2009), a sua materialização (García Ferrando, 1985). A agressividade define-se como um impulso (García Ferrando, 1985), uma inclinação de agir de forma danosa intencionalmente, que tendem a danificar a integridade física ou psicológica (Alexandre, 2007), podendo ser um traço de personalidade ou um estado, consistindo num aspecto da motivação humana (Hinde, 2001), sendo inerente à vida e permitindo enfrentar os conflitos (Neto, 2009).

A agressividade está associada a uma expressão emocional ou comportamento de ataque (Marcelli, 2005). As emoções geralmente ligadas à agressão, tais como a

2 Agressividade: do latim Aggredi – dirigir-se a; aproximar-se; penetrar. Tem razão principal num

raiva, são normais pelo que as formas de lidar com esta se aprendem através de diferentes estratégias (Bjorkqvist, 1997) – resolução de conflitos.

A agressividade proporciona satisfação de natureza erótica ao fazer sofrer o objecto (Alexandre, 2007; Bergeret, 2004), sendo uma actividade mental bastante elaborada uma vez que requer um grau relativo de integração ao nível da dinâmica sexual e da ambivalência afectiva (Alexandre, 2007; Bergeret 2004). Quando relacionada com as crianças, pode ser vista como potencial que permite enfrentar os problemas e permitir o desenvolvimento a partir do conflito (Figueira, 2002) ou ser um tema central, ligada à passagem ao acto e angústia (Marcelli, 2005), sendo o destino da agressividade o pano de fundo do desenvolvimento da criança e do adolescente, emergindo na fase fálica e no complexo de Édipo, diminuindo e aparentemente extinguindo-se no período de latência, em que deriva para o jogo, desporto e aprendizagem escolar (Bergeret, 2004).

1.1.4.- Conflito

O conflito está interligado com a violência e agressividade (Figueira, 2002), é inevitável (Bjorkqvist, 1997; Guimarães, 2009), mas não necessariamente disfuncional (Bjorkqvist, 1997), dependendo dos mecanismos utilizados para lidar com o mesmo (Fry, 1998), podendo mesmo ser uma força construtiva na vida social (Bjorkqvist, 1997; Mijjola, Mijjola Mellor, 2002). São parte integrante das relações humanas e podem definir-se como luta entre valores e tentativas para alcançar status, poder e recursos, luta esta na qual os objectivos dos oponentes são os de neutralizar, magoar ou eliminar os seus rivais (Bjorkqvist, 1997) sendo que a falta de capacidade para lidar com os mesmos pode levar à violência (Guimarães, 2009).

Sigmund Freud considerava que a formação de normas, sustentadas pela instância superegóica resultava do choque do princípio do prazer e do princípio da realidade (Bjorkqvist, 1997; Fontaine, 2003; Mijjola, Mijjola Mellor, 2002). O autor caracterizou o conflito como intrapsíquico, ligado com a líbido e o sexual, considerando que este pode ser externalizado, através da projecção, exprimindo-se de forma manifesta e deformada – este mecanismo seria a base das perturbações de comportamento. Nestas estariam presentes a agressividade3 e o domínio, sendo que esta segunda entidade

3 Freud empregava indiferentemente os termos de agressividade e agressão. Foram os etólogos que

assinalaram a diferença entre conceitos: a agressividade não era da ordem da destruição mas fazia parte dos padrões de se impor ao objecto desejado (Mijjola, Mijjola Mellor, 2002).

definida como uma produção regressiva e defensiva, fundada na recusa de falta de objecto, ou seja, procura modificar a alteridade e levar o outro à função de objecto inteiramente assimilável (Mijjola, Mijjola Mellor, 2002).

O conflito pode também ser definido em termos de conflito cognitivo (perspectiva de Jean Piaget) ou social, pelo que em ambos os casos actua como motor de desenvolvimento (Bergeret, 2004). A redução da agressão resulta da introdução de novos mecanismos (formais, informais não-violentos) para lidar com o conflito (Fry, 1998).

1.1.5- Indisciplina

A indisciplina tem origem na relação pedagógica (Ferreira, 2006), dizendo respeito aos actos de não conformidade (Sebastião, 2009), que se traduzem nos desvios de parte ou da totalidade das normas (Carvalhosa, Moleiro & Sales, 2009; Sá, 2007; Sebastião, 2009) e impedem do bom funcionamento das actividades (Carvalhosa, Moleiro & Sales, 2009; Ferreira, 2006; Sá, 2007), pelo que Freire & Amado (2009) num estudo em contexto escolar, dividem a indisciplina em três níveis, colocando o conflito entre pares no segundo.

1.2.- Comportamentos agressivos

1.2.1.- Etiologia

Os humanos apresentam frequentemente comportamentos de cariz agressivo, pelo que a questão relacionada com o seu motivo tem sido alvo de discussão, levando a diferentes propostas de explicação (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997; Branco, 2006; Cunha, 2005; Fontaine, 2003; Mijjola, Mijjola Mellor, 2002; Serpa, 1989, 1996). Fontaine (2003) faz alusão a autores como Rousseau e Hobbes: o primeiro que defendia que o homem nasce bom e depois se perverte (Rousseau, 2003) e o segundo, um século depois, faz alusão à influência da sociedade no comportamento e expressão da agressividade.

As teorias do estudo da agressão dividem-se em activas – psicanálise, etologia e biológica – relacionadas com aspectos internos (Bredemeier, 1980; Cunha, 2005; Husman, 1980) e reactivas – frustração-agressão, aprendizagem social e desenvolvimento moral (Bredemeier, 1980; García Ferrando, 1985; Ferreira, 2006) –

explicando a agressividade essencialmente como resposta ao meio envolvente (Cunha, 2005), sendo que os comportamentos agressivos derivam de interacções multidimensionais que contemplam uma dimensão biológica e ambiental (Soares, 1987).

O século XX deixou uma forte herança no estudo da agressão, sendo a primeira tentativa de explicação da etiologia da agressão assente no carácter inato desta, ou seja, na teoria do instinto, que teve como principais propulsores Konrad Lorenz e Sigmund Freud (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997; Cataldi, 1980; Cunha, 2005; Mijjola, Mijjola Mellor, 2002; Serpa, 1996).

1.2.2.- Modelos activos 1.2.2.1.- Etologia

Konrad Lorenz apresenta uma perspectiva etológica da agressão, em que esta é vista como tendo origem primária, ou seja, nasce do instinto de luta inato que é partilhado tanto por humanos, como por outros organismos, sendo um instinto desenvolvido durante um longo percurso de evolução, uma vez que sustenta muitos benefícios (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997; Cunha, 2005; Ferreira, 2006; Marques, 2005; Pereira & Melo, 2006; Stevens, 2006) – a energia agressiva gerar-se-ia espontaneamente e teria descargas (actos agressivos) (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997; Cunha, 2005; Husman, 1980; Marques, 2005). Foi justamente no campo da etologia que se iniciaram os estudos sobre o bullying, quando os cientistas se depararam e tentaram entender o comportamento agressivo de alguns animais em relação a um ou mais membros do seu grupo (Araújo, McIntyre & McIntyre, 2008). Marcelli (2005) refere que nas relações inter-espécies a agressividade está pouco presente, encontrando-se a situação oposta nas relações intra-espécies, que o autor justifica com a necessidade de defesa de território ou estabelecimento de hierarquias dentro do próprio grupo – os comportamentos agressivos ocorrem dentro de um contexto ritualizado em que estão presentes posturas de ameaça antes da luta, e uma atitude de submissão nos combates intra-específicos em que a luta termina quando o vencido mostra o seu ponto fraco e abandona o território ou parceira em disputa.

A agressão é inevitável (Baron, 1977; Marcelli, 2005; White, 1978) mas que esse tipo de comportamentos pode ser controlado e reduzido (Baron, 1977; Marcelli, 2005), pelo que White (1978) considera que dificilmente de suprime o impulso agressivo por influências do meio.

Serpa (1989, 1996) considera que as explicações etológicas enquanto visão instintiva da agressividade têm um contributo menor para a explicação do comportamento agressivo no desporto em detrimento das teorias da aprendizagem, que serão desenvolvidas mais adiante.

1.2.2.2.- Perspectiva biológica

No que concerne às bases neurofisiológicas da agressividade, deu-se uma tentativa de localização ao nível das áreas cerebrais, associando-a às zonas do tálamo e hipotalâmicas, assim como o bolbo olfactivo (Marcelli, 2005). A perspectiva biológica coloca a ênfase na hereditariedade, hormonas (Cunha, 2005; Marques, 2005) e processos bioquímicos (Cunha, 2005) relativamente à agressividade, assim como o papel do córtex central na elaboração do conflito. Considerava-se haver um risco genético relativamente à impulsividade, não descurando no entanto o peso social (Marques, 2005). Estudos demonstraram haver hereditariedade dos comportamentos anti-sociais baseados em estatísticas, havendo contudo dificuldade em encontrar suporte biológico para estas (Fontaine, 2003).

1.2.2.3.- Psicanálise

Sigmund Freud remete a sua explicação para as noções de Eros e Thanatos (Teoria Pulsional) (Cataldi, 1980; García Ferrando, 1985; Husman, 1980). Eros apresentava-se como sendo a pulsão de vida, cuja energia (líbido) é conduzida directamente para o aumento, prolongamento e reprodução de vida (Baron, 1977), enquanto Thanatos seria uma energia é directamente direccionada para a destruição e exterminação de vida (Baron, 1977; Cunha, 2005; Ferreira, 2006; Husman, 1980; Mijjola, Mijjola Mellor, 2002), sendo a agressividade representante da morte, ou seja, a pulsão de morte virada para o exterior toma o nome de pulsão de agressão (Mijjola, Mijjola Mellor, 2002). A agressão baseava-se assim no instinto (García Ferrando, 1985; Husman, 1980) de morte e o comportamento humano derivaria da interacção entre estas duas pulsões, tendo sido esta posição fortemente criticada (Baron, 1977, Marcelli, 2005).

Bergeret (2004) defende que violência não remete para qualquer pulsão de morte mas sim para o grupo dos instintos primitivos, de carácter inato, existentes nos animais. O recém-nascido beneficia de uma equação genética onde figuram os modelos

de jogo entre a criança e o meio envolvente, constituindo-se gradualmente as estruturas mentais, originais e activas. Assim, seguidos dos modelos violentos, aparecem os modelos edipianos; estes últimos podem integrar em seu benefício os primeiros ou, caso não se dê uma devida integração, segue-se a via da agressividade, sadismo, masochismo ou mesmo psicose – a violência actuada é consequência de uma falha na integração da violência natural no âmbito da problemática afectiva e mentalizável, de forma mais madura que seria conduzida para a criatividade relacional. Assim, pode observar-se uma violência flutuante, desocupada e depressivante (adolescentes), ou uma organização que conduz à gratificação, com prazer através do ataque ao que representa o mundo dos adultos. Desta forma, a violência fundamental não é uma parte má da personalidade, dependendo da forma como for potenciada pelo meio ambiente, o seu destino pode ser positivo, com fins criativos ou pelo contrário com comportamentos auto e heteroagresivos.

Melanie Klein considerava que a agressividade era indiscutível na infância (García Ferrando, 1985; Marcelli, 2005) e distingue comportamentos agressivos, fantasmas da agressão ou de destruição e fantasias agressivas. Os primeiros correspondem a expressões das pulsões, os segundos em que há frequentemente uma confusão entre sujeito e objecto, fruto da não diferenciação e, por fim, as fantasias agressivas, em que a criança elabora progressivamente o seu espaço psíquico (Marcelli, 2005). A autora considerava que o recém-nascido tem um conflito entre amor e ódio e que a força desse conflito está na interacção com o meio exterior, fazendo com que apareçam sentimentos de aniquilação do próprio e do objecto de desejo (García Ferrando, 1985). Todas as crianças têm fantasias agressivas, estando integradas no ego e encontrando-se já no processo secundário, pelo que os fantasmas de agressão revelam um funcionamento mais arcaico e não elaborado e, se demasiado invasores, podem levar à inibição ou acting-out (Marcelli, 2005) – é através da relação objectal que se reconhece a subjectividade e se dá a diferenciação, logo, se o objecto está em perigo devido à destrutividade, o próprio ego também está (García Ferrando, 1985).

Fialho (1991) distingue a violência em manifesta (mais fácil de combater) e oculta, estando a segunda associada à patologia do narcisismo, sendo mais destrutiva e perversa. A agressão tem lugar quando o ego se sente ferido pelo obstáculo, pela privação ou rejeição (García Ferrando, 1985) e, seguindo a mesma linha de raciocínio, Coimbra de Matos (1991) refere que o acumular de experiências traumáticas torna propenso o desencadear condutas hostis e destruidoras – o destino do desamado é a

violência. O autor vai de encontro a Fialho (1991), defendendo que a violência inconsciente é a mais grave, estando associada ao portador de perversão egossintónica e latente – o objecto maligno é o sujeito mórbido e morbígeno, que ignora a sua patologia e patogenia (introjecção de objecto maligno). O objecto externo maligno é infantil e omnipotente, levando a responder de forma inadequada e cruel tanto às necessidades libidinais, como às reacções de aversão da criança, tendo como consequência o condicionamento do sentimento de falta, trauma emocional e reforço da reactividade agressiva. Nestes casos pode dar-se uma identificação patológica com o agressor e instala-se um ciclo diabólico da violência – a identificação projectiva faz com que o outro seja visto de acordo com o objecto interno perseguidor, levando a que seja verdadeiramente perseguido. Este mecanismo, quando feito fora do sistema familiar, leva à criação de bodes expiatórios ou objectos sacrificiais, que são as vítimas. A relação de perseguição/opressão repete-se no jogo de projecção identificativa/contra-identificação projectiva (Coimbra de Matos, 1991). O autor apresenta uma explicação para o bullying, referindo que a relação emocional, interpessoal e intersubjectiva guia-nos na relação que estabelecemos com o mundo e a frustração promove sentimentos de raiva, de injustiça, de hostilidade e ódio. A vida psíquica da criança intimada é dominada por medos derivados de perseguições e violências o que faz com que a perseguição vivida ou prevista seja o primus movens de todo o processo disfuncional da agressão (agressividade destrutiva4), ou seja, o medo provém da violência e gera

violência, num ciclo vicioso da violência, doença e conflito: a não-aceitação, rejeição ou doble-bind por parte do objecto levam à ansiedade e resposta agressiva. A raiva leva ao ataque ao narcisismo do outro ou outra forma, através da intimidação, subjugação, desvalorização, culpabilização e/ou sedução manipuladora – o bullying caracteriza-se assim por ser uma violência como contra-violência, sendo o seu mediador e construtor educacional a intimidação (Coimbra de Matos, 2011).

1.2.3.- Modelos reactivos 1.2.3.1.- Aprendizagem social

Uma outra tentativa de explicação deriva do princípio que a agressão é uma conduta ilícita, havendo uma motivação para agredir os outros. A teoria da frustração –

4Contrária à forma benigna de agressividade que é a base da afirmação pessoal/assertividade, capacidade

de dizer não, possibilidade de destruir o inútil e prejudicial (Coimbra de Matos, 2011). Durantez (1987) também divide a agressividade em benigna e maligna, levando esta última à agressão.

agressão considera que a primeira leva sempre a uma forma de expressão da segunda, e que esta se baseia sempre na primeira – a frustração era vista como um bloqueamento dos comportamentos para chegar a um objectivo, não induzindo directamente a agressão mas encorajando este tipo de comportamentos (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997; Cataldi, 1980; Cunha, 2005; García Ferrando, 1985; Marques, 2005; Serpa, 1989, 1996; White, 1978). No entanto surgiram críticas sobre a forma defeituosa como estes dois conceitos se ligavam e influenciavam, entre outros factores. Albert Bandura evidenciou-se pela sua explicação da agressividade como comportamento aprendido, pela teoria da aprendizagem social (Baron, 1977; Bredemeier, 1980; Cataldi, 1980; Fry, 1993; García Ferrando, 1985; Houston, 2007; Husman, 1980; Serpa, 1989; Silva, 1980; Stevens, 2006). Segundo este modelo, uma forma importante do indivíduo poder adquirir uma larga variedade de respostas agressivas é através de experiências que estão directamente relacionadas com este comportamento, seguindo o princípio da aprendizagem instrumental (Baron, 1977; Bjorkqvist, 1997; Bredemeier, 1980; Ferreira, 2006; Fontaine, 2003; Husman, 1980; Serpa, 1989, 1996; Silva, 1980; Stevens, 2006) directa e indirecta (Husman, 1980; Marques, 2005), em que se os actos de agressão são seguidos de reforço positivo, logo, a acção tende a repetir-se – reforço vicariante (Ferreira, 2006; García Ferrando, 1985; Houston, 2007; Husman, 1980; Pereira & Melo, 2006; Silva, 1980; Stevens, 2006), que inclui recompensas sociais e status (García Ferrando, 1985). Este modelo contribuiu para a compreensão do fenómeno, ao ter em consideração uma quantidade grande de factores que levariam à agressão, quebrando com o reducionismo causal até aí apresentado, pelo que Husman, (1980) defende que é a teoria mais apta para explicar os comportamentos agressivos. A noção de reforço vicariante foi também uma inovação conceptual importante, assim como o de modelação, que consiste na aquisição de padrões de comportamento, atitudes e respostas emocionais através da observação e imitação (Bredemeier, 1980; Cunha, 2005; Fry, 1993; García Ferrando, 1985; Houston, 2007; Silva, 1980), pelo que os teóricos da aprendizagem social não negam a existência de um substrato pessoal nas acções do sujeito, colocando, no entanto, a ênfase na interacção com os outros e socialização (Bredemeier, 1980).

Os pais reforçam o comportamento agressivo das crianças ao utilizarem mais a punição física do que a recompensa (Ferreira, 2006), não sendo necessário assistir-se directamente ao comportamento agressivo, uma vez que a sua representação simbólica também exerce uma forte influência (Baron, 1977; Ferreira, 2006; Serpa, 1996).

Contudo surgem novas propostas derivadas das críticas e limitações deste modelo, apresentando propostas de explicação alternativas (Bjorkqvist, 1997).

1.2.3.2.- Desenvolvimento moral

Lawrence Kohlberg, na década de 80 apresenta a teoria do desenvolvimento moral, considerando que o comportamento referente à autoridade se estrutura nos primeiros anos de vida e, através da socialização, poderá ultrapassar um estado pré-convencional e aceder aos estados seguintes, pré-convencional e pós-pré-convencional (Fontaine, 2003), ou seja, o nível de raciocínio moral muda em função da idade (Gleitman, Firdlung & Reisberg, 2003). Esta perspectiva deriva de uma primeira abordagem de Jean Piaget sobre o tema, na qual o autor referia que a forma como os sujeitos resolviam as questões morais, dependia do seu desenvolvimento cognitivo (Weiten, 2002).

No nível pré-convencional, as crianças respondem perante a autoridade externa, agindo no sentido do evitamento da punição. Já no nível convencional, as regras são vistas como necessárias para a manutenção da ordem social, tendo-se dado uma internalização das regras, baseando-se o agir na procura de aprovação externa. Neste nível, as regras são encaradas como directrizes absolutas, que devem ser aplicadas com rigidez. No nível pós-convencional, dá-se a elaboração de um código ético pessoal, havendo uma aceitação das regras com menos rigidez que no nível anterior, podendo-se observar um pensamento moral flexível. Os sujeitos admitem a possibilidade de agir de forma dissonante ao que é ditado por algumas regras se estas entrarem em conflito com a ética pessoal (Weiten, 2002). O autor considera que no final da adolescência estaria relativamente definido o certo e o errado, apesar dos sujeitos, nesta fase, nem sempre agirem de acordo com a sua moral, em função das pressões do meio (Steinberg, 2008).

O raciocínio moral apresenta diferenças qualitativas em função do género: os homens tendem a ter uma concepção mais abstracta de justiça e as mulheres uma avaliação mais baseada na compaixão e responsabilidade humana. As mulheres dão assim mais valor em deixar o seu caminho para ajudar pessoas e revelam mais empatia emocional que os homens (Gleitman, Firdlung & Reisberg, 2003; Weiten, 2002), apresentando-se como hipótese explicativa destas diferenças os padrões de socialização distintos entre géneros (Gleitman, Firdlung & Reisberg, 2003).

1.3.- As primeiras manifestações agressivas e a evolução dos

comportamentos

Os comportamentos variam em função da idade e são influenciados por factores genéticos e do meio (Bergeret, 2004). A articulação entre estas duas vertentes é fulcral e, quando deficiente, pode estimular uma expressão desajustada da agressividade e, posteriormente, o comportamento anti-social das crianças, ou seja, a não aprendizagem de estratégias de resolução de problemas/conflitos que conduz a uma resposta desajustada através da violência, enfatizando assim a importância da experiência precoce no desenvolvimento da agressividade (Branco, 2006; Marques, 2005).

O desenvolvimento cognitivo está associado à diminuição do egocentrismo, maior interacção com os pares e autonomia face aos pais, resultando da resolução de problemas com que o sujeito se confronta e servindo de base ao pensamento moral – as reorganizações cognitivas conduzem a uma estruturação do pensamento e, consequentemente, resolução de problemas que permite uma relação mais harmoniosa com o mundo externo, normas e regras (Carrilho, Nogueira & Bacelar, 2010). A disfuncionalidade familiar produz uma situação de trauma continuada que promove saídas patológicas para lidar com o sofrimento (Branco, 2006), sendo a agressividade pano de fundo decorrente do desenvolvimento da criança e do adolescente (Bergeret, 2004) que não adquire competências pró-sociais e, aliada à falta de competências para resolver problemas, dificulta a integração no grupo de pares por causarem rejeição e problemas, que por sua vez conduz a nova reacção agressiva – contra-ataque (Pepler, Craig & Roberts, 1998). Pode destacar-se como factores primordiais na base deste padrão de comportamentos agressivos a necessidade de ver a agressão, reforçá-la (Pellegrini, 1998b) e ser-se vítima da mesma (Pepler, Craig & Roberts, 1998).

Apesar dos actos agressivos baixarem de frequência, a agressividade não baixa, pelo que as formas de agressão se tornam mais sofisticadas à medida que se dá o desenvolvimento cognitivo e uma melhor compreensão das relações, ou seja, à medida que se desenvolve a inteligência social (Bjorkqvist, 1994; Bjorkqvist & Osterman, 2000; Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 1992; Fontaine, 2003; Marques, 2005; Pereira, 2006), necessária a todos os tipos de conflito (pró-social e anti-social). A empatia está fortemente correlacionada com a inteligência social, apresentando uma proporcionalidade inversa face à agressão e uma proporcionalidade directa face à resolução pacífica de conflitos. De notar que a empatia tende a aumentar com a idade –

exceptuando o período da adolescência – e geralmente está mais presente no sexo feminino que no masculino (Bjorkqvist & Osterman, 2000).

Pereira (2006) refere que a agressão física está muito presente nas crianças entre os 7 e os 12 anos. De notar que, nas fases de afirmação, dá-se uma erupção da agressividade e expressão da mesma, pelo aumento dos comportamentos de agressão. Os estilos agressivos evoluem: nas crianças a violência é essencialmente física, passando a ser maioritariamente verbal com a aquisição de capacidades verbais (Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Bjorkqvist & Osterman, 2000; Marcelli, 2005; Martins, 2005) e finalmente indirecta à medida que se vão desenvolvendo as capacidades sociais (Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Bjorkqvist & Osterman, 2000; Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 1992; Pepler, & Craig, 1995).

O comportamento agressivo é socialmente indesejável, procedendo-se assim a uma mudança de estratégias para formas menos reconhecíveis (Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 1992), pelo que a agressividade indirecta possibilita que o agressor prejudique outra pessoa (física, psicológica e socialmente) sem ser identificado, evitando assim o contra-ataque (Bjorkqvist, 1994; Fry, 1998; Marques, 2005), estando presente nas relações humanas em todas as idades (Fontaine, 2003) pelo que Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen (1992) consideram que, na idade adulta, continua mais presente nos elementos do sexo feminino. Desta forma assiste-se a uma mudança de estilo agressivo – à medida que a agressão directa decresce, a agressão indirecta vai aparecendo e ganhando contornos mais definidos (Bjorkqvist, 1994; Fontaine, 2003; Martins, 2005). Pepler, Craig & Roberts (1998) referem que nas crianças agressivas pode observar-se um maior número de agressões físicas, verbais e ataques, assim como uma falha ao nível da inteligência social (Bjorkqvist & Osterman, 2000) e das competências verbais (Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 1992).

Aos 8 anos a agressividade indirecta ainda não está completamente desenvolvida (Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 1992) e os papéis de vítima e agressor ainda não estão estabilizados, devendo a intervenção ser feita nesta altura dado que a agressividade indirecta aumenta muito a partir dos 11 anos, idade em que se atinge o pico do comportamento agressivo, decrescendo no final da adolescência (Bjorkqvist, 1994; Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, 1992; Osterman et. al., 1997), dado que aos 11 anos, as crianças começam a fazer uso

relacionam e olhá-la de fora na perspectiva de um terceiro (Osterman et. al., 1997), pelo que até então os níveis de agressão física e verbal são muito semelhantes (Osterman et. al., 1998). Bjorkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, (1992) apresentam uma explicação possível para o pico do comportamento agressivo ser aos 11 anos, relacionada com o facto de, na puberdade, o interesse dos adolescentes vira-se para outros assuntos tais como o namorar, pelo que a estrutura social e a hierarquia da classe perdem importância. Esta redução da agressividade é também resultado do aumento da inteligência social, estando também presente entre primatas (Bjorkqvist, 1994), e que está correlacionada com a resolução pacífica de conflitos, melhorando com a idade e dependendo das competências sociais (Osterman et. al., 1997, 1998).

Marcelli & Braconnier (2005) referem que a tolerância à frustração, a capacidade de diferir e de deslocar são factores de resiliência na passagem ao acto, sendo que as sublimações se consolidam durante o período de latência através de um investimento num hobby de uma genitalidade escassamente conhecida e assumida.

Outro aspecto a ter em consideração é o desenvolvimento da meta – cognição que se define pela capacidade de pensar sobre o pensar (próprio e outro) e que é um pré-requisito para a prevenção e resolução de conflitos, assim como da agressão indirecta – a resolução citada, tende a ser mais pacífica entre amigos do que entre desconhecidos e mais entre pares do mesmo sexo. No entanto, a maior capacidade para analisar as situações sociais pode ter um efeito adverso e ser usada para a escalada de conflitos e não para os resolver (Osterman et. al., 1997). Aos 15 anos, as agressões verbais são maiores e as físicas menores (Osterman et. al., 1998).

Os actos de violência mais graves estão geralmente associados aos adolescentes, existindo variáveis importantes a ter em consideração tais como o género, o tipo de agressão e o contexto social. A crise de identidade e as modificações físicas e psicológicas associadas a esta fase do desenvolvimento (Bergeret, 2004) tais como a excitação pubertária, a angústia e as modificações no equilíbrio pulsão-defesa (ressurgimento das pulsões pré-genitais) assim como a antítese actividade/passividade que remete para a submissão infantil e homossexualidade, uma vez que o adolescente luta no sentido da afirmação de si (Marcelli & Braconnier, 2005), levam a um aumento do número de indivíduos agressivos (Bergeret, 2004). Há uma forte dependência face ao grupo de pares e maior facilidade em passar ao acto (Branco, 2006; Fontaine, 2003; Marcelli, 2005; Marcelli & Braconnier, 2005; Pellegrini, 2003), revelando poucas noções das consequências (Marcelli, 2005). Os adolescentes anti-sociais não estão