DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA

A Música como meio de Animação Sociocultural numa Escola

Secundária

Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação – Especialização em Animação Sociocultural

Maria Ludovina da Costa Carvalho Raposo

Orientador: Prof. Dr. Agostinho Diniz GomesDissertação para a obtenção do grau de Mestre em Ciências da Educação, Área de Especialização em Animação Sociocultural, ao abrigo do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de Junho, e 230/2009, de 14 de Setembro.

v

À Direção e aos docentes do Curso de Mestrado em Ciências da Educação, área de Especialização em Animação Sociocultural.Ao Professor Doutor Agostinho Diniz Gomes, que me aconselhou e orientou ao longo do trabalho, pela partilha de saberes, pela sua simpatia e dedicação, pela confiança e disponibilidade.

Ao Professor Doutor Marcelino de Sousa Lopes, defensor da Animação Sociocultural, por ter despertado em mim o gosto pela Animação.

A todos os participantes desta investigação, o meu agradecimento pela disponibilidade em colaborarem neste estudo.

À Esmeralda sem a qual eu não estaria aqui, pelo incentivo, a partilha, a amizade e pelas horas que passámos juntas a trabalhar e a descomprimir.

À minha família que, direta ou indiretamente me auxiliou, pelo apoio incondicional, dedicação e compreensão.

vii

Resumo

Apesar da existência de inúmeros projetos de investigação que evidenciam a importância das artes em geral como sendo fundamentais para o desenvolvimento humano, quando observamos a realidade educativa atual, constatamos que estas temáticas continuam a ser vistas como uma atividade menor, seja no ensino básico ou no secundário. Aliás, no ensino secundário regular, as artes e principalmente a música desempenham uma função pouco relevante.

O presente estudo tem como objetivo averiguar e compreender a importância da Música enquanto meio de Animação Sociocultural no desenvolvimento integral dos adolescentes, no contexto da educação para a cidadania.

Assim, o enquadramento teórico apresenta os pressupostos do estudo, o problema, os objetivos e a revisão bibliográfica com as temáticas: conceitos e âmbitos da animação sociocultural, a ASC na juventude, o conceito de educação, educação formal, não formal e informal, educação e desenvolvimento, a arte na educação, a educação pela arte, ASC e educação formal, ASC e educação não formal, a música e a sociedade, o papel da música na educação, a música na adolescência, a música como meio de ASC e a música como meio de intervenção na escola.

O referencial empírico define os processos metodológicos e respetivas técnicas. A abordagem é multidisciplinar, de natureza interpretativa, combinando a análise quantitativa e qualitativa. Os dados foram recolhidos através de grelhas de observação, de um inquérito por questionário aos alunos do 10º ano do ensino regular da Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira e de entrevistas realizadas a dois docentes do Conservatório de Aveiro e a um formador do Serviço Educativo da Casa da Música.

Os resultados forneceram respostas para as questões de investigação colocadas, na medida em que se constatou que a música contribui para o desenvolvimento integral do ser humano, nas vertentes cognitiva, emocional e social.

Este trabalho conclui que, sendo a finalidade da Animação Sociocultural a de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, implicando-os no seu próprio desenvolvimento, de uma forma ativa e participativa, a música pode e deve constituir-se como meio de animação ao potenciar a intervenção no contexto educativo.

Palavras-chave: Animação Sociocultural, Música, Desenvolvimento humano, Adolescência, Educação

ix

Abstract

Despite the existence of countless research projects which highlight the importance of the arts in general as a major component of human development, when we observe the current educational reality, we realize that those subject matters are still seen as a minor activity be it in primary education or in secondary education. As a matter of fact, in traditional secondary education, any form of art or artistic creation, especially Music, is considered irrelevant. The current study aims to look into and to understand the importance of Music as an aid in Sociocultural Development, for the comprehensive development of adolescents, within the context of an education intent on promoting citizenship.

Thus, the theoretical framework contains the assumptions for the study, the problem, the goals and the bibliography introducing the subject matters: concepts and range of Sociocultural Development; the Sociocultural Development in youth; the concept of education; formal, informal and non-formal education; education and development; Art in education; education through Art; Sociocultural Development and formal education; Sociocultural Development and non-formal education; music and society; the role of music in education; music during adolescence; music as a resource for Sociocultural Development; and music as a vehicle of intervention at school.

There‟s an empirical ground which defines the methodological analysis and the respective techniques. The multi-disciplinary approach is of an explanatory nature and combines quantitative and qualitative analyses. The data was collected with the help of observation grids, a poll conducted through a questionnaire distributed to the 10th Form students who attend Boa Nova High School in Leça da Palmeira and a couple of interviews given to two teachers in Conservatório de Aveiro and also to an Educational Service coach in Casa da Música.

The results provided answers to the research questions and issues previously raised insofar as they showed that music contributes to the comprehensive development of human beings including their cognitive, emotional and social sides.

Through this piece of work we conclude that, since the aim of Sociocultural Development is to improve the quality of life of every individual, actively involving them in their own development, partaking in it, Music can and ought to become a legitimate resource of entertainment mainly because it intensifies the effectiveness of intervention in the educational setting.

Key-words: Sociocultural Development, Music, Human Development, Adolescence, Education.

xi

ÍNDICE GERAL

Agradecimentos ... v Resumo ... vii Abstract ... ix Índice de quadros ... xvÍndice de figuras ... xvii

Índice de tabelas ... xix

Índice de apêndices ... xxi

Índice de anexos ... xxiii

Lista de siglas e abreviaturas ... xxv

Introdução ... 1

Parte I – Enquadramento teórico ... 5

Capítulo I – Pressupostos do estudo ... 5

1.1. Apresentação do Problema ... 5

1.2. Objetivos ... 7

1.3. Questões ... 8

Capítulo II - Quadro teórico-concetual ...11

2.1. A Animação Sociocultural ...11

2.1.1. Conceito e âmbitos ...11

2.1.2. A ASC na juventude ...14

2.2. A educação ...15

2.2.1. Conceito de educação ...15

2.2.2. Educação formal, não formal e informal ...19

2.2.3. Educação e desenvolvimento ...21

2.2.4. Educação e arte ...23

2.2.4.1. A arte na educação: Educação artística ...24

2.2.4.2. A educação pela arte ...25

xii

2.3. A música ...30

2.3.1. A música e a sociedade ...30

2.3.2. O papel da música na educação ...35

2.3.2.1. Uma perspetiva diacrónica da música na educação ...36

2.3.2.2. A música na educação em Portugal ...38

2.3.2.3. A importância do ensino da música no desenvolvimento pessoal ...42

2.3.3. A música na adolescência ...44

2.3.3.1. Adolescência, formação da identidade e grupo de pares ...44

2.3.3.2. Importância da música na adolescência ...46

2.3.4. A música como meio de animação sociocultural ...48

2.3.5. A música como meio de intervenção na escola ...51

2.3.5.1. O perfil do animador musical ...54

Parte II – Referencial empírico ...59

Capítulo III – Opções metodológicas ...59

3.1. O paradigma...59

3.2. Metodologias ...59

3.3. Técnicas de recolha de dados ...63

3.3.1. Análise documental ...64

3.3.2. A observação participante ...65

3.3.3. O inquérito por questionário ...66

3.3.4. O inquérito por entrevista ...69

3.4. Procedimentos de análise de dados ...71

3.4.1. A análise de conteúdo ...71

3.4.2. A estatística descritiva ...74

3.5. Limitações do estudo ...75

Capítulo IV - O campo, a amostra e os resultados ...77

xiii

4.1.1. A envolvente ...77 4.1.1.1. Breve enquadramento ...77 4.1.1.2. Demografia ...78 4.1.1.3. Aspetos socioculturais ...78 4.1.1.4. Aspetos económicos ...78 4.1.2. A Escola...79 4.1.2.1. O recinto escolar ...79 4.1.2.2. História ...79 4.1.2.3. Visão ...80 4.1.2.4. Missão ...80 4.1.2.5. Organigrama ...81 4.1.2.7. Oferta da escola ...83 4.1.2.8. Ambiente/Cultura escolar ...84 4.2. Caraterização da amostra ...844.3. Apresentação e análise dos dados ...85

4.3.1. Análise e discussão das grelhas de observação das atividades realizadas no ano letivo 2012/2013 na ESBN ...86

4.3.2. Análise e discussão do questionário aplicado aos alunos ...88

4.3.3. Análise e discussão das entrevistas aos professores do Conservatório de Aveiro ... 105

Conclusões ... 111

Referências ... 119 APÊNDICES ... I ANEXOS ... LIX

xv

Índice de quadros

Quadro 1 - Definições de Animação Sociocultural ...12

Quadro 2 - Educação Formal, Não Formal e Informal ...20

Quadro 3 - Características da Educação Não Formal ...21

Quadro 4 - Funções sociais da música ...35

Quadro 5 - Diferenças entre Arte e ASC ...50

Quadro 6 - Características da investigação-ação ...62

Quadro 7 - Diferenças entre análise documental e análise de conteúdo ...64

Quadro 8 – Categorias e subcategorias para análise de conteúdo das entrevistas dos docentes do Conservatório ...73

Quadro 9 – Categorias e subcategorias para análise de conteúdo das entrevistas do formador da Casa da Música...73 Quadro 10 – Grelha de observação do PAA ... V Quadro 11 – Grelha de observação direta de atividades realizadas não especificadas no PAA ... IX Quadro 12 – Perfil dos SEs ... XLVII Quadro 13 – Dimensão Música ... XLVIII Quadro 14 - Dimensão desenvolvimento ... XLIX Quadro 15 – Dimensão aprendizagem ... L Quadro 16 - Perfil do SE ... LVII Quadro 17 – Dimensão Música ... LVII Quadro 18 – Dimensão desenvolvimento ... LVIII

xvii

Índice de figuras

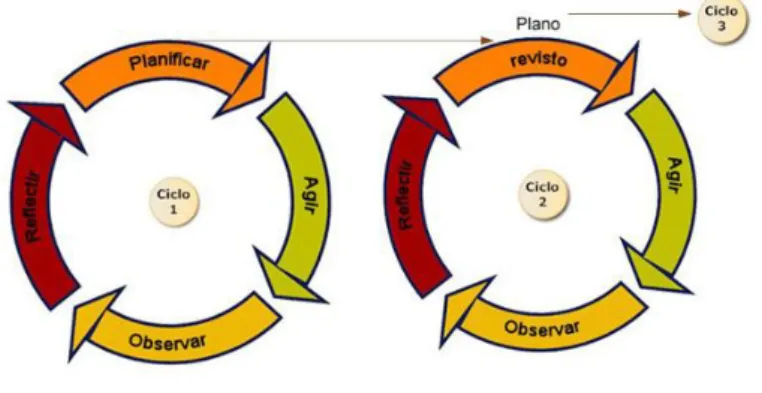

Figura 1- Espiral de ciclos da investigação-ação (ibidem) ...62

Figura 2- Freguesias do concelho de Matosinhos ...77

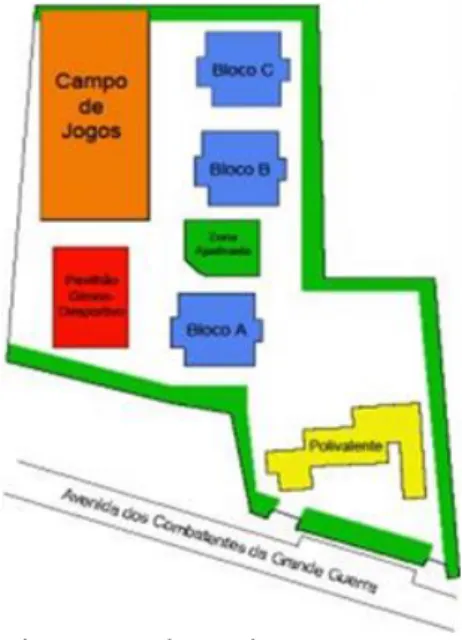

Figura 3 – Planta da ESBN ...79

Figura 4- Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira ...80

Figura 5 – Organigrama da ESBN ...81

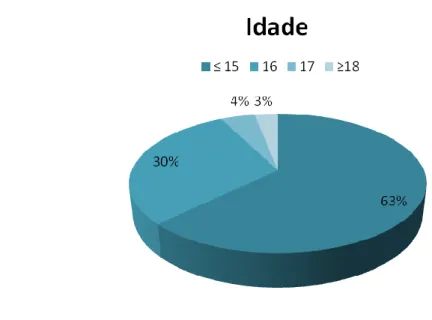

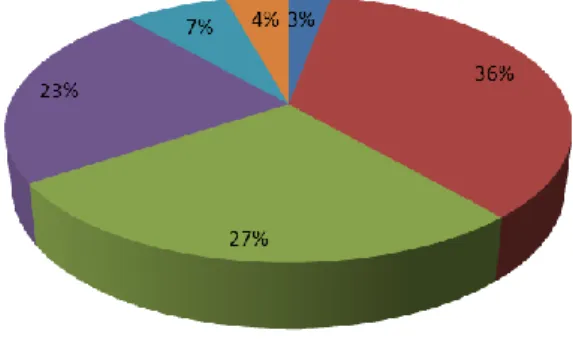

Figura 6 - Distribuição dos alunos por idade ...85

Figura 7 – Gosto pela música ...89

Figura 8 – Grau de concordância sobre a música ser ou não importante na vida dos jovens ...89

Figura 9 – Tempo dedicado diariamente à música ...92

Figura 10 – Gosto por um determinado cantor / músico ...96

Figura 11 – Cantores / músicos preferidos pelos jovens ...97

Figura 12 – Nível de influência do cantor/música sobre a vida dos jovens ...98

xix

Índice de tabelas

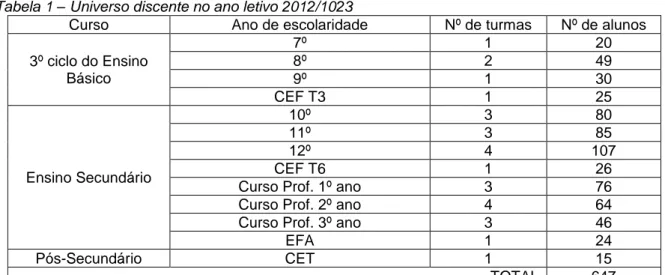

Tabela 1 – Universo discente no ano letivo 2012/1023 ...83

Tabela 2 - Caracterização por sexo dos alunos ...85

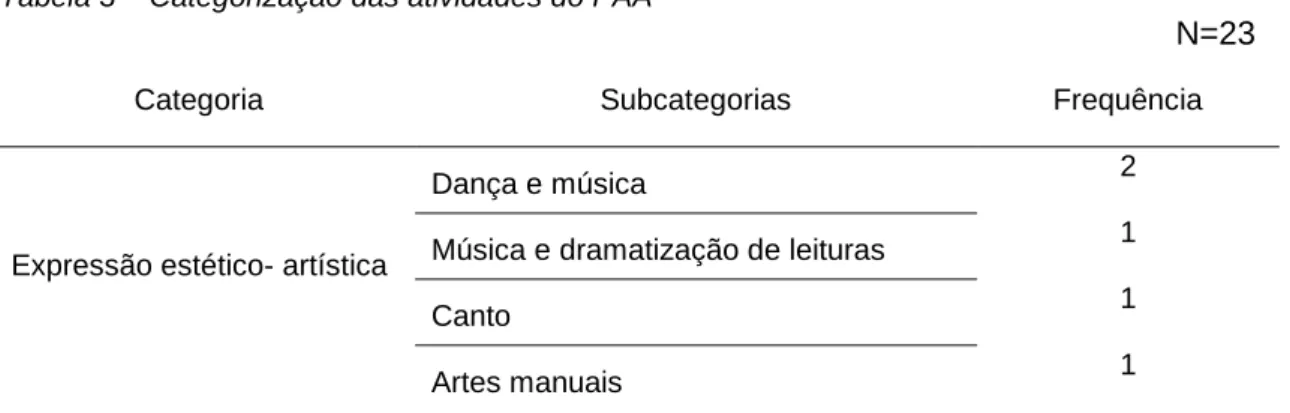

Tabela 3 – Categorização das atividades do PAA ...87

Tabela 4 - Categorização das atividades observadas na ESBN ...88

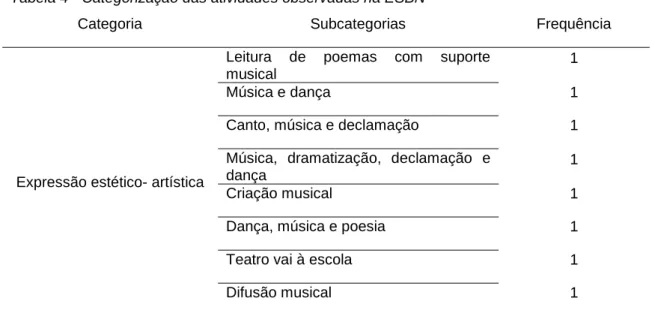

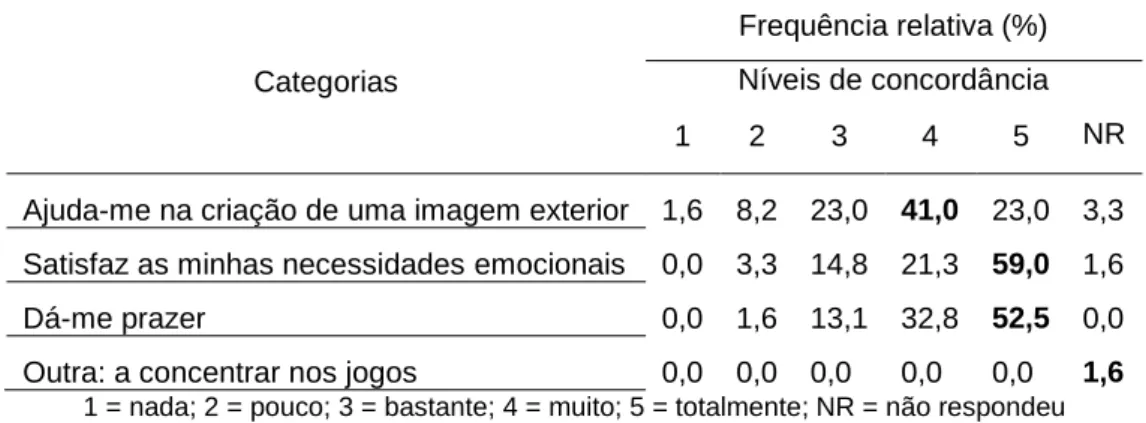

Tabela 5 – Motivos pelos quais os jovens consideram música importante, por grau crescente de concordância ...90

Tabela 6 – Meios utilizados pelos jovens para aceder à música ...92

Tabela 7 - Experiência dos jovens com a música ...93

Tabela 8 – Géneros musicais preferidos ...95

Tabela 9 – Motivos pelos quais jovens não têm cantor/músico preferido ...96

Tabela 10 – Motivos pelos quais os jovens têm um cantor/ músico preferido ...98

Tabela 11 – Influência dos cantores/músicos preferidos na vida dos jovens ...99

Tabela 12 – Motivos para gostar/ouvir determinado género musical ... 100

Tabela 13 – Outras relações que os jovens mantêm com a música ... 101

Tabela 14 – Motivos pelos quais a música contribui para o desenvolvimento dos jovens ... 102

Tabela 15 – Sugestões dos alunos para atividades a serem dinamizadas no âmbito da música ... 104

xxi

Índice de apêndices

Apêndice A - Grelha de observação do Plano Anual de Atividades ...III Apêndice B - Grelha de observação direta de atividades realizadas não especificadas no Plano Anual de Atividades ... VII Apêndice C - Comunicação Encarregados de Educação ... XI Apêndice D - Questionário aos alunos ... XV Apêndice E - Guião das entrevistas... XXIII Apêndice F - Carta de explicação da investigação e consentimento informado ... XXVII Apêndice G - Entrevista a formador da Casa da Música ... XXXI Apêndice H - Entrevista a docente do Conservatório ... XXXV Apêndice I – Transcrição das entrevistas aos docentes do Conservatório de Aveiro .... XXXIX Apêndice J – Quadros resumo das entrevistas efetuadas aos docentes do Conservatório de Aveiro ... XLV Apêndice K – Transcrição da entrevista ao formador da Casa da Música ...LI Apêndice L – Quadros- resumo da entrevista ao formador da Casa da Música ... LV

xxiii

Índice de anexos

Anexo A - Projeto Educativo de Escola ... LXI Anexo B - Plano Anual de Atividades ... LXXI

xxv

Lista de siglas e abreviaturas

APA – American Psychological Association

APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões AR – Assembleia da República

ASC – Animação Sociocultural

AVES – Avaliação Externa de Escolas CD – Compact Disc

CEF – Curso de Educação e Formação CET – Curso de Especialização Tecnológica Coord. – Coordenador

DR – Diário da República

DUDH – Declaração Universal dos Direitos do Homem

e.g – exempli gratia (por exemplo)

EFA – Educação e Formação de Adultos EPIS – Empresários Pela Inclusão Social ESBN – Escola Secundária da Boa Nova

ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo Hab/km² – habitante por quilómetro quadrado

i.e. – isto é

IFACCA – Federação Internacional dos Conselhos de Artes e Organismos para a Cultura LBSE – Lei de Bases do Sistema Educativo

ME – Ministério da Educação

MP3 – Moving Picture Experts Group 1 (MPEG) Audio Layer 3 NUT – Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas PAA – Plano Anual de Atividades

PEE – Projeto Educativo de Escola Q – Questão

SASE – Serviço de Ação Social Escolar SE – Sujeito Entrevistado

SQ – Sujeito Questionado

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

1

Introdução

Apesar da existência de projetos de investigação que evidenciam a importância das artes em geral e da música e da dança em particular como sendo importantes para o desenvolvimento humano, quando observamos a realidade educativa atual, constatamos que estas temáticas continuam a ser vistas como uma atividade menor, sejam elas no ensino básico ou no secundário. Aliás, no ensino secundário regular, as artes e principalmente a música desempenham uma função pouco relevante. Torna-se urgente reconhecer que as áreas artísticas devem constituir-se como parte integrante e enriquecedora da interdisciplinaridade da escola, podendo contribuir para o desenvolvimento do aluno, estando provado através de estudos científicos o papel essencial da Educação Artística na melhoria da qualidade da educação. A maior parte das vezes, quer a prática quer a aprendizagem musical, faz-se fora dos muros da escola, ou seja, existe um fosso entre as práticas musicais dos jovens e as da escola.

Esta investigação justifica-se pela pouca interação dos adolescentes com a música no contexto escolar de uma escola secundária. Do ponto de vista curricular, não existem disciplinas ligadas à música, no entanto, algumas práticas musicais estão latentes na escola, havendo vários alunos que não dispensam o seu Ipod ou semelhantes, que carregam a viola para a escola, o que permite desde já adiantar que existem musicais diversos no ambiente escolar.

Diversos estudos sobre a adolescência apontam a música como uma das atividades preferidas deste público (Abreu, 2000, Oliveira, 2003, Baltazar, 2009, Rodrigues, 2010 e Freire, 2011). Se a música é uma presença tão relevante neste grupo social, facto confirmado pelas suas atitudes no quotidiano, como a frequência de festivais – Super Bock Super Rock, Optimos Alive, Paredes de Coura, Rock in Rio, Sudoeste etc. – e concertos, uso quási permanente de Ipod, Mp3, telemóveis, entre outras, a Educação deveria incluí-la mais.

A adolescência, por si só, constitui-se como uma fase complicada na vida dos jovens. É um período cheio de incertezas, pressões e modificações em que tudo pode assumir proporções desmesuradas. A pertença a um grupo nesta fase do ciclo vital pode ser benéfica na construção da personalidade do jovem. Consideramos pois que a escola e a educação devem estar empenhadas na construção da pessoa.

2

No Roteiro para a educação artística, é referido que o Professor António Damásio considera que a “primazia dada ao desenvolvimento das capacidades cognitivas em detrimento da esfera emocional é um fator que contribui para o declínio do comportamento moral da sociedade moderna”. Para este cientista, um comportamento moral saudável, fundamental para o cidadão, exige a participação emocional. Por esse motivo, “o Professor Damásio sugere que a Educação Artística, ao promover o desenvolvimento emocional, pode proporcionar um maior equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo e emocional.” (UNESCO, 2006: 7).

É no contexto acima descrito que pretendemos apresentar a Animação Sociocultural enquanto metodologia de intervenção no contexto educativo, através do recurso à Música como estratégia para o desenvolvimento integral dos jovens.

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva averiguar e compreender a importância da Música enquanto meio de Animação Sociocultural no desenvolvimento integral dos adolescentes no contexto da educação para a cidadania. Para alcançar este objetivo, na fase exploratória, começámos por realizar pesquisas bibliográficas com base em autores de referência na área. Posteriormente concebemos a problemática e construimos o modelo de análise, passando depois para a fase da observação e finalmente tratámos e interpretámos os dados.

O presente trabalho está dividido em duas partes: na primeira parte abordamos o enquadramento teórico e na segunda, o referencial empírico. Cada parte encontra-se subdividida em dois capítulos.

No Capítulo I – Pressupostos do estudo - expomos a apresentação do problema e a definição dos objetivos. Apresentamos também as questões que orientam esta investigação. O Capítulo II – Quadro Teórico-concetual - versa sobre os conceitos e âmbitos da animação sociocultural, a ASC na juventude, o conceito de educação, educação formal, não formal e informal, educação e desenvolvimento, a arte na educação, a educação pela arte, ASC e educação formal, ASC e educação não formal. Neste capítulo abordamos ainda a música e a sociedade, o papel da música na educação, a música na adolescência, a música como meio de ASC e a música como meio de intervenção na escola.

No Capítulo III – Opções Metodológicas – explicitamos a escolha em termos de paradigma, descrevemos os processos metodológicos e respetivas técnicas de recolha de dados bem

3

como os procedimentos de análise da informação recolhida. Optámos por uma abordagem multidisciplinar de natureza interpretativa, combinando a análise quantitativa e qualitativa. Os dados foram recolhidos através de grelhas de observação, de um inquérito por questionário aos alunos do 10º ano do ensino regular da Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira e de entrevistas realizadas a dois docentes do Conservatório de Aveiro e a um formador do Serviço Educativo da Casa da Música.No Capítulo IV – O campo, a amostra e os resultados – é realizada a caraterização do campo em estudo e da amostra. Apresentamos de seguida a análise e discussão dos resultados.

Por último, na conclusão, apresentamos as principais conclusões resultantes da investigação realizada, atendendo aos objetivos definidos no primeiro capítulo.

No que diz respeito aos aspetos formais da apresentação, o trabalho foi elaborado segundo as normas de estilo definidas pela UTAD; para os casos em que as normas são omissas, regulámo-nos pelas normas da APA. Ao nível da ortografia, a escrita rege-se pela nova norma do Acordo Ortográfico.

5

Parte I – Enquadramento teórico

Capítulo I – Pressupostos do estudo

A investigação partiu do pressuposto que a educação artística em geral, e a música em particular, ocupa um lugar pouco significativo nos sistemas educativos em geral e no Português em particular. De facto, com exceção das artes visuais, a arte surge no contexto das escolas secundárias apenas no quadro de algumas atividades realizadas pontualmente e de forma dispersa. Por outro lado, os professores, ao considerarem que as artes são exclusivas de profissionais do ramo, por norma, não se envolvem em atividades do âmbito artístico. Tomando como referência o decreto - lei nº 344/90, que no seu artigo 2º, declara que “a educação artística é parte integrante e imprescindível da formação global e equilibrada da pessoa (...) ”, consideramos que a escola e a educação devem estar empenhadas na construção da pessoa, o que pressupõe algum cuidado com todas as componentes de formação ligadas a esta dimensão, inclusive a educação artística.

1.1.

Apresentação do Problema

Cada vez mais, governantes, diretores e professores se preocupam com a qualidade e eficácia educativa. A escola está a mudar, exemplo disso é a recente alteração do regime jurídico de autonomia, administração e gestão escolar (Decreto-lei 75/2008 de 22 de abril). A sua implementação ainda está em curso e não tem sido completamente pacífica. Pretende-se com estas mudanças, o dePretende-senvolvimento e a melhoria das organizações educativas. Segundo Venâncio e Otero,

a escola encontra-se no centro da mudança; passa a ser considerada como uma unidade dotada de uma identidade própria e de uma multidimensionalidade única, como um universo político, social e cultural, que se diferencia das outras, em função dos seus atores, das suas histórias de vida e dos seus valores, da sua cultura e do seu clima (2003: 8).

No Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a educação para o século XXI, Jacques Delors afirma que

a educação não pode contentar-se em reunir as pessoas, fazendo-as aderir a valores comuns forjados no passado. Deve, também, responder à questão: viver juntos, com que

finalidades, para fazer o quê? e dar a cada um, ao longo de toda a vida, a capacidade de

6

O sistema educativo tem, pois, por missão explícita ou implícita, preparar cada um para este papel social. Nas sociedades complexas atuais, a participação em projetos comuns ultrapassa em muito a ordem do político em sentido estrito. É de facto no dia-a-dia, na sua atividade profissional, cultural, associativa, de consumidor, que cada membro da coletividade deve assumir as suas responsabilidades em relação aos outros. Há, pois, que preparar cada pessoa para esta participação, mostrando-lhe os seus direitos e deveres, mas também desenvolvendo as suas competências sociais e estimulando o trabalho em equipa na escola (Delors, 1996: 60-61).

Consideramos que a escola – enquanto espaço de formação para a cidadania – deve, antes do mais, ser um espaço de educação de inclusão e de respeito onde os alunos são levados a assumir uma atitude consciente do seu papel enquanto seres sociais. A educação, propulsora da formação integral do ser e da sua cidadania, deve visar o desenvolvimento progressivo e harmonioso dos alunos em todas as suas dimensões: cultural, intelectual, estética e social.

A nossa longa experiência enquanto professora leva-nos a afirmar que todas as atividades, estejam elas inseridas ou não nos currículos, ficam sujeitas a questionamentos pois, vivemos numa sociedade utilitarista, que tem tendência para questionar sobre a “utilidade” dos conteúdos e das competências a desenvolver de determinadas disciplinas e atividades, sejam elas no contexto da educação formal ou não-formal. A esse propósito, Snyders afirma que:

a consequência disto é que os alunos vivem na convicção de que existem duas áreas absolutamente distintas: uma, que engloba o essencial das matérias escolares, e que seria o reino da verdade transcendente; a outra, na qual a diversidade não conhece lei – é onde a música ocupa o lugar de honra

(1997: 72).

Tal como vários autores, temos a convicção de que a música faz parte da formação integral de todo o indivíduo, pelo que o facto de se questionar sobre a utilidade da música é positivo uma vez que induz à reflexão da atuação do conhecimento musical na formação dos indivíduos e do seu papel na sociedade. (Rousseau, 1712-1778; Kodály, 1882-1967; Dalcroze, 1869-1950).

Face ao exposto, percebe-se que o nosso trabalho de investigação se desenha à volta da música e do seu carácter socioeducativo.

Citando Diers (1979), um problema de investigação “é uma situação que necessita de uma solução, de um melhoramento, ou de uma modificação, ou ainda, é um desvio entre a situação atual e a situação tal como deveria ser” (apud Fortin,1999: 48). Neste contexto, optámos por direcionar o nosso estudo para a importância da música enquanto meio de

7

animação sociocultural no contexto de uma escola secundária, sendo este o nosso problema de investigação.Partindo deste quadro, emergiu a questão central que irá orientar esta pesquisa: “A Música, enquanto fator de Animação Sociocultural na escola, poderá contribuir para a construção da cidadania dos alunos, promovendo o seu desenvolvimento integral?”

Desta forma, para o trabalho de investigação, considerámos que a Educação Artística, na sua vertente musical, enquanto recurso da Animação Sociocultural, deverá ter um papel fundamental ao nível do desenvolvimento global dos alunos.

Consideramos pertinente estudar esta temática uma vez que a Música não é, de todo, uma área que encontramos com facilidade nas escolas secundárias, pois não pertence ao plano curricular dos cursos regulares. Por outro lado, vários são os estudos já realizados ao nível da música / educação musical / expressão musical / animação socioeducativa /animação artística, mas a informação é escassa no que diz respeito à música no ensino secundário regular.

A nossa formação e a longa experiência de trabalho como professora em escolas secundárias públicas, e na Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira (ESBN) em particular há vinte e três anos, levou-nos a querer perceber de que forma a música, enquanto recurso da Animação Sociocultural, pode contribuir para a criação de um espaço de educação não-formal, onde os jovens se desenvolvem de forma integral, conducente à formação de cidadãos responsáveis, solidários e socialmente participativos. Acreditamos que, através da Música, a Animação Sociocultural pode promover e facilitar o autoconhecimento bem como favorecer a relação dos jovens com o Outro.

Nesse sentido, optámos por estudar a influência da Música, enquanto meio de Animação Sociocultural, não somente a partir das perceções dos alunos num contexto escolar específico e através do olhar de professores/formadores, mas também a partir da ação, no sentido de transformar a realidade. O estudo incidirá sobre a Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira, situada no Concelho de Matosinhos, no Grande Porto.

1.2.

Objetivos

Torna-se importante apresentar os propósitos do presente estudo que irão nortear o desenvolvimento do nosso trabalho através da definição dos objetivos.

8

Ao definir o objetivo geral que representa o fim a atingir, o mesmo deve ser elaborado com base na enunciação do problema. O investigador deverá também delinear os objetivos específicos que representam as várias ações e passos para alcançar o objetivo geral. Os objetivos específicos deverão manter uma certa coerência entre si e apresentar uma subordinação em relação ao objetivo geral. Desta forma, o objetivo geral da investigação será:

Averiguar e compreender a importância da Música enquanto meio de Animação Sociocultural no desenvolvimento integral dos adolescentes no contexto da educação para a cidadania.

Como objetivos específicos, pretendemos:

- Evidenciar o que se faz no âmbito artístico na ESBN;

- Indagar acerca das relações jovens/música;

- Averiguar acerca da experiência musical dos alunos do 10º ano do ensino regular;

- Inferir sobre a importância da música para o desenvolvimento dos jovens;

- Auscultar professores e formadores relativamente à relação jovens/música;

- Indagar sobre os gostos musicais dos jovens;

- Aprofundar o conhecimento das relações entre a música e o desenvolvimento do indivíduo;

- Compreender a importância da Música enquanto técnica de animação, na escola secundária.

1.3.

Questões

Como tem vindo a ser referido, pretendemos compreender, por um lado como é que alunos percecionam o contributo da música no seu próprio desenvolvimento e, por outro, através dos professores e formadores, perceber se existe, de facto, uma transformação da realidade a partir das práticas da animação musical. Nesse sentido, formulámos as seguintes subquestões:

9

- Quais as práticas artísticas na ESBN?- Quais as atitudes dos jovens em relação à música?

- Qual a experiência musical dos jovens do 10º ano do ensino regular?

- Qual a perceção que os jovens têm da música no que diz respeito ao seu próprio desenvolvimento?

- Qual a perceção que os professores e formadores têm relativamente à influência da música nos jovens?

- Quais os géneros musicais e os cantores que os jovens preferem? - O que leva os jovens a gostar de determinados estilos musicais? - A música contribui para o desenvolvimento integral dos jovens?

- Qual a importância da música enquanto meio de animação sociocultural nas escolas secundárias?

11

Capítulo II - Quadro teórico-concetual

2.1. A Animação Sociocultural

Falar de Animação Sociocultural constitui um autêntico desafio na medida em que as definições e os seus âmbitos de intervenção são variados. Ao referirmos os âmbitos da Animação Sociocultural, é necessário ter presente a perspetiva tridimensional, no que diz respeito aos contextos de intervenção e que Lopes (2008) enumera desta forma: dimensão etária (infantil, juvenil, adulto e terceira idade), dimensão de intervenção espacial (urbana, rural) e dimensão temática (âmbitos ligados a setores de áreas temáticas, como: a educação, os tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a comunidade, o trabalho, o teatro, a música, etc.). No quadro do nosso estudo, limitar-nos-emos ao âmbito juvenil pois a faixa etária em análise é constituída por adolescentes.

2.1.1. Conceito e âmbitos

Do ponto de vista etimológico, o termo “Animação” reporta-nos para dois sentidos distintos: um, traduzindo a expressão “anima”, que quer dizer vida, sentido; outro, traduzindo a expressão “animus”, ou seja, movimento, dinamismo (Ventosa, 2002; Lopes, 2008).

A Animação Sociocultural não pode ser circunscrita a um determinado espaço nem ser localizada no tempo pois, desde tempos remotos que ela desempenha um papel preponderante na evolução do Homem, quer a nível social, quer educativo quer cultural. Esta teoria é sustentada por Úcar que defende “que é difícil precisar o momento exato do aparecimento da Animação Sociocultural, visto que a sua difusa manifestação se perde no tempo” (apud Lopes 2008: 135). Comungam desta opinião vários autores que defendem que a sua origem possui uma cronologia indefinida.

O facto é que a Animação sempre existiu, pois ela é inerente à existência humana uma vez que o homem sempre viveu em comunidade (Lopes, 2008). Na atualidade, ela surge ”como uma metodologia ligada à intervenção nos campos social, político, educativo e cultural (Lopes, 2008:135). Neste contexto, Lopes refere: “por antecedentes da Animação entendemos qualquer ação, com dimensões social, cultural e educativa, que tenha por objeto dinamizar programas junto das populações” (idem 95).

12

Segundo Ventosa (2007), a Animação Sociocultural é polissémica a nível do conceito, é geograficamente heterogénea no que diz respeito às suas denominações e é empiricamente diversa quanto às suas manifestações. A sua finalidade é a de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, implicando-os no seu próprio desenvolvimento e no da sua comunidade, de uma forma ativa, participativa, agradável e grupal. Este autor define da seguinte forma a Animação Sociocultural: “Ao conjunto de práticas, métodos e técnicas com finalidade educativa, conteúdo cultural e continente social, destinado a atingir este objetivo, é o que chamamos de Animação Sociocultural” (Ventosa 2007: 2) 1.

A definição de Animação Sociocultural é entendida pelos autores de diversas maneiras conforme se pode verificar no quadro abaixo:

Quadro 1 - Definições de Animação Sociocultural

Viché (apud Ander-Egg

1999a: 18)

“A Animação é um processo que surge no seio dos grupos sociais, os quais mediante a participação ativa dos seus membros, vão ser capazes de gerar cultura”

Trilla (1997: 26)

“O conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade (ou num setor do mesmo), e dentro do âmbito de um território concreto, com o objetivo principal de promover nos seus membros uma atitude de participação ativa no processo do seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural.”

Peres (apud Lopes 2008:

149)

“Assumimos a Animação Sociocultural como uma estratégia política, educacional e cultural de emancipação individual e coletiva, assente num conjunto de prática de investigação social, participação e ação comprometida. Um processo fundamentalmente centrado na promoção da participação consciente e crítica de pessoas e grupos na vida sociopolítica e cultural em que estão inseridos, criando espaços para a comunicação interpessoal.”

Caride (2007: 63)

“… é difícil imaginar uma Animação Sociocultural que se possa constituir sendo indiferente à participação como método e como objetivo, como realidade e expectativa, sempre no mesmo campo do pensamento e da ação social.”

Ventosa (2009: 147)

“… a Animação Sociocultural tem uma intencionalidade prioritariamente socioeducativa centrada nos processos (mais que nos produtos) socioculturais…”

Fonte: Elaboração própria a partir dos autores citados

13

Segundo Ander-Egg, inicialmente, a Animação Sociocultural nasceu comouma forma de promoção de atividades destinadas a encher criativamente o tempo livre, corrigir o desagarreigamento que produzem os grandes centros urbanos, evitar que se aprofunde ainda mais a fenda ou fosso cultural existente entre diferentes sectores sociais, desbloquear a comunicação social mediante a criação de âmbitos de encontro que facilitem as relações interpessoais, alentar as formas de educação permanente e criar as condições para a expressão, iniciativa e criatividade da mesma gente (1999a: 28).

No entanto, houve mudanças quer na conceção quer na prática da animação que levam ao facto que, hoje em dia, a Animação Sociocultural já não está orientada “à transformação social nem a sacudir a atonia do corpo social” (idem: 29). Ander-Egg acrescenta ainda que a prática da animação pode ser considerada desde três níveis:

- Como uma metodologia de intervenção social ou seja, uma tecnologia social que indica «como fazer» determinadas coisas para atingir determinados propósitos, metas e objetivos, baseando-se numa pedagogia participativa;

- Como uma forma de ação dentro da política cultural;

- Pelas suas funções, como forma de intervenção social.

Depreendemos assim que a Animação Sociocultural, enquanto praxis social, deve, antes de mais, proporcionar e estimular a participação, pois não se pode conceber uma Animação Sociocultural que seja indiferente à participação. Trilla afirma:

(…) trata-se de promover uma participação ativa dos indivíduos ou grupos, ou seja, não como simples utentes ou clientes de determinadas ofertas de atividade ou serviços. Trata-se de transformar os destinatários de ação sociocultural em sujeitos ativos da comunidade a que pertencem e em agentes dos processos de desenvolvimento em que estão envolvidos (1997: 29).

A sociedade em que vivemos não é estática pelo que a Animação Sociocultural também ela se tem transformado ao longo dos tempos. Ao variar o contexto, variam igualmente as técnicas e os recursos, assim sendo, os âmbitos temáticos da Animação Sociocultural são numerosos. Na opinião de Lopes, “ (...) no futuro emergirão outros âmbitos configurados por novas realidades e necessidades sociais” (2006: 6).

No âmbito da nossa investigação, o trabalho desenvolver-se-á junto de um público juvenil, sendo o espaço de intervenção urbano. Segundo Lopes, “ (...) os projetos de Animação Sociocultural no meio urbano devem contemplar os seguintes objetivos: promover iniciativas

14

que valorizam a dimensão humana (...); facilitar o acesso aos bens culturais e à promoção do diálogo (...); promover uma cidadania que implique a pessoa, levando-a a ultrapassar o seu estado de apatia e trivialidade, a rotina da vida, no sentido de estabelecer relações familiares, com o seu semelhante e com o meio” (Lopes, 2008: 339).

2.1.2. A ASC na juventude

No que se relaciona à Animação Juvenil, sabemos que os jovens de hoje se confrontam com condições favoráveis ao seu desenvolvimento, tais como os avanços científico-tecnológicos; as liberdades civis conquistadas através de lutas democráticas; uma maior autonomia face aos adultos, por exemplo, mas enfrentam igualmente fatores negativos. Dos elementos negativos podemos salientar o declínio das instituições socializadoras como a família e a escola; o constante fantasma do desemprego e a falta de perspetiva profissional para a grande maioria dos jovens, entre outros.

É neste contexto que se justifica desenvolver projetos e atuações no âmbito da Animação Sociocultural dirigidas especificamente aos jovens com o objetivo geral de facilitar a sua adequada integração social e a transição bem-sucedida entre a infância e a idade adulta, envolvendo-os ativamente na formulação de respostas adequadas aos seus problemas, dificuldades e interesses específicos.

Funes (1997) sugere um esquema assente em três variáveis, suscetível de permitir descrever as intervenções em Animação Sociocultural dirigida aos jovens e de permitir escolher sobre quem se deve atender, onde se deve atender e como se lhes presta atenção. Para o autor referido, é importante ter presente os «espaços vitais», os «territórios» jovens e as «entidades».

Na opinião de Lopes, “ a Animação Juvenil deve assentar num quadro de referências, que contemple: a liberdade (...), a promoção do associativismo (...), a participação (...) e o voluntariado (...) ” (2008: 318).

Lopes (2008) refere ainda os seguintes objetivos globais para a intervenção no âmbito da animação juvenil:

- Proporcionar aos jovens alternativas para ocupação do tempo livre numa perspetiva educativa, no sentido de alcançar valorização pessoal e social;

15

- Fomentar aprendizagens diversas (ações de voluntariado, de educação intercultural e multicultural, participação em campos de trabalhos internacionais, frequência de albergues de juventude) que os conscientizem para a prática dos valores democráticos;- Favorecer a interação dos jovens, através de uma metodologia ativa, participada, horizontal e de valorização da autoestima e do protagonismo;

- Concretizar atividades que cultivem as três vertentes da animação sociocultural: social, cultural e educativa.

2.2. A educação

A educação, num sentido alargado, refere-se a tudo o que pode desenvolver o ser humano, que envolve uma sensibilização cultural e de comportamento, a que Ander-Egg (1999a) chama de socialização, sendo que a educação é apenas uma parte deste processo. Num sentido mais restrito, designa a instrução e o desenvolvimento das competências e habilidades.

2.2.1. Conceito de educação

A palavra educação tem vários significados: tem a sua origem no latim “educare”, que significa “instruir, criar”, ou seja leva o indivíduo do ponto em que se encontra para o ponto que se pretende alcançar. “Educare” encontra-se, por sua vez, ligado a “educere”, composta por ex (“fora”) e ducere (“guiar, conduzir, liderar”). A educação toma assim um carácter dinâmico, como se se tratasse de um itinerário, que leva o individuo de um local para outro.

No contexto do nosso trabalho, partilhamos da etimologia “educere”, ao considerarmos “conduzir para fora de”. Enquanto educador e animador, não poderíamos deixar de sentir que esse é o caminho que pretendemos seguir.

Quando nos referimos à educação enquanto prática educativa institucional, o conceito tradicional de educação pressupõe que a criança chega de cabeça completamente vazia e compete à escola “enchê-la” de conhecimentos; o aluno é passivo, podendo ser comparado a um objeto que será modelado pelo professor. Esta chamada educação bancária, em que o

16

indivíduo recebe passivamente o saber, opõe-se à visão de Freire sobre educação. Freire considera que a educação é um processo que se dá através da práxis na qual ação e reflexão se influenciam reciprocamente e se enriquecem uma à outra. O sujeito é um elemento ativo que busca o saber através da interação e interlocução. Para este autor, a educação é “esta relação entre sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível (...). A tarefa do educador, então, é a de problematizar o conteúdo que os mediatiza, e não a de dissertar sobre ele (...) ” (apud Fonteles, 2009: 18). Ainda para Freire, a educação visa a mudança, pois a educação “é a praxis, a reflexão e a ação do homem sobre o mundo, para depois transformá-lo” (apud Maruri 2008: 184).

Durkheim, em 1968, definia a educação como

ação exercida pelas gerações adultas sobre as que não estão ainda maduras para a vida social. Desta forma, o seu objetivo principal seria o de “suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos e morais exigidos pela sociedade (…) e pelo meio a que pertence” (apud Fonteles, 2009: 18).

Para este autor, o processo educacional é então não somente realizado pelas escolas e universidades, mas também através da família, da igreja e da comunidade. Educação é assim entendida como socialização. Caride, et al consideram que “equiparar a educação ao processo de socialização” faz da educação “um elemento fundamental na construção da cultura” (2007: 165).

Segundo Read, o objetivo geral da educação será o de estimular o desenvolvimento do que é particular a cada indivíduo, conciliando a individualidade com a unidade do grupo social em que está inserido. Assim, “ (...) a educação deve ser um processo não apenas de individualização, mas também de «integração», que é a reconciliação da singularidade individual com a unidade social” (2010: 18).

Delval, por sua vez, entende que

a educação é uma prática social inerente à existência humana e pode caracterizar-se como o conjunto de atividades através das quais as pessoas aprendem e ensinam o seu universo natural e sociocultural (apud Caride et al, 2007: 159).

Depreendemos pois que o conceito tradicional de educação está desatualizado. Além do mais, não podemos confundir educação com escolaridade. A esse propósito, Lopes considera que “a educação é anterior à escola” (2008: 396); para o autor, antes de existir

17

escolas já existiam práticas educativas. Aliás, podemos mesmo afirmar que a educação vai muito para além da escola. Como afirma Maruri: “ atualmente fala-se de educação permanente, de educação como processo” (2008: 185) em que educação permanente é sinónima de educação ao longo da vida.Comunga desta opinião Lopes para quem

a educação constitui muito mais do que proporcionar conhecimentos. Educar é ter em atenção os ritmos, a diversidade, a ligação do indivíduo à comunidade (...) A educação deve estar vinculada à vida e comprometida com o desenvolvimento global do ser humano e com os seus diferentes ciclos de crescimento (2008: 395).

Esta noção de educação não é recente pois já Condorcet, no seu Rapport sur l’organisation

générale de l’instruction publique2, declarava que “o ensino não deveria abandonar os indivíduos quando saem da escola; ele deveria abraçar todas as idades, não há nenhuma em que não seja possível e útil aprender”3 (1792:4).

Relativamente à educação institucional, podemos afirmar que se o modelo tradicional de ensino e aprendizagem prevaleceu durante muitos anos nos sistemas escolares, a organização do ensino passou, entretanto, por reformas e reformulações, fruto de reflexões e de críticas à escola que, consequentemente, resultaram em propostas de alternativas metodológicas e/ou novos modelos de educação e pedagogias.

Por tudo o que foi acima referido, hoje em dia, torna-se evidente que as práticas educativas não são as mesmas a que os nossos pais se sujeitaram, e que "educar" tem hoje uma dimensão muito mais abrangente e complexa, não se limitando apenas aos processos de ensino-aprendizagem realizados no contexto escolar. Sousa argumenta que um grande número de pedagogos portugueses tem “defendido a importância de uma educação que vá para além da simples transmissão de saberes para se objetivar na formação total da pessoa, através de uma metodologia heurística” e afirma que uma educação que não se limita ao processo de ensino-aprendizagem, visa a satisfação das necessidades biológicas, afetivas, cognitivas, sociais e motoras do indivíduo (Sousa, 2003: 11).

Podemos afirmar que a sala de aula não será o único local, dentro do espaço físico da escola, onde o conhecimento se constrói. A escola tem a função de educar, criando

2

Relatório sobre a organização geral do ensino público. 3

18

condições pedagógicas onde o indivíduo se consciencializa dos problemas que o rodeiam, reflete e atua sobre eles para os modificar. O papel do professor, como referimos anteriormente, alterou-se: não se limita a transmitir conhecimento, compete-lhe igualmente despertar e desenvolver a consciência crítica nos alunos.

Os modelos de educação atual apelam para valores como a democracia, a participação e a igualdade; temos uma outra conceção de escola: aberta a todos. Apoiamo-nos em Lopes quando ele afirma que a educação vai para além de simplesmente proporcionar conhecimentos: “a educação deve estar vinculada à vida e comprometida com o desenvolvimento global do ser humano e com os seus diferentes ciclos de crescimento” (2008: 395).

Não podemos deixar de concordar com Lopes quando, ao referir-se a uma educação ligada à Animação, afirma que esta valoriza

a partilha de saberes entre a educação formal e não-formal, a interação com o outro, o aprender fazendo, a valorização da diferença, o movimento, a promoção da relação escola/meio, a crença que a vida educa e que é imprescindível considerar-se a interação entre a escola e as práticas educativas (2006: 396-397).

O conceito de educação torna-se desta forma, na atualidade, abrangente; de facto, a educação não se resume ao contexto puramente escolar e a animação surge como uma metodologia e tecnologia deveras importante no processo educativo. O termo educação envolve um largo leque de experiências educativas, informativas e formativas que não se limita à experiência escolar formal. A educação deve ser encarrada como um fenómeno social, em constante evolução e que assume hoje novas responsabilidades e tarefas que passam pela formação de cidadãos ativos, participativos, agentes das suas próprias transformações e das transformações da sociedade que integram. A escola deverá assim ser promotora de uma educação que visa ensinar a pensar e a agir, de modo a que satisfaça e estimule a curiosidade e leve a adotar comportamentos coerentes, com responsabilidades pessoais e sociais. Podemos afirmar que a educação pode ser entendida de duas formas: por um lado enquanto aquisição de saberes e conhecimentos, por outro lado, como algo que afeta o indivíduo, os seus saberes e conhecimentos bem como o seu modo de fazer, de pensar e de ser.

19

2.2.2. Educação formal, não formal e informal

Vários são os autores que, ao longo dos anos, se têm debruçado sobre a distinção entre a tríade: educação formal, não formal e informal.

Para Lopes, “

a educação formal resulta de uma ação educativa que requer tempo e aprendizagem, é regida por um sistema formal de administração competente e é levada a cabo na escola. É uma educação dirigida para obtenção de títulos académicos e é concebida para alcançar objetivos previamente definidos por instâncias superiores competentes (2008: 406).

Radcliffe e Collecta consideram que a educação formal

é um sistema educativo estruturado hierarquicamente e ordenado cronologicamente, que vai desde a escola do ensino básico até à universidade e que abarca, para além dos estudos académicos gerais, uma variedade de instituições e programas especializados para a formação profissional e tecnológica (apud Caride et al 2007: 163).

Quanto à educação não formal, Trilla entende que é

o conjunto de processos, meios e instituições específicas e diferencialmente desenhados em função de explícitos objetivos de formação ou de instrução, que não estão diretamente dirigidos à provisão de graus próprios do sistema educativo regulamentado (apud Lopes, 2008: 406).

Para Ventosa, educação não formal é

aquele tipo de educação que, ainda que sistemática e estruturada, não entra dentro do sistema educativo, permanecendo à margem da regulação e reconhecimento oficial que aquele promove e outorga (apud Gomes, 2007: 37).

Ander-Egg chama educação extraescolar à educação não formal e define-a como

aquela que se dirige a pessoas de todas as idades, escolarizadas ou não, através de uma intervenção educativa fora das instituições educacionais institucionalizadas. Na educação não formal não existe o propósito de obtenção de um reconhecimento oficial, quer seja diploma, crédito, grau académico ou certidão de capacitação (1999a: 54).

Coombs e Ahmed, por sua vez, afirmam que a educação não formal consiste em

toda a atividade organizada, sistemática e educativa realizada fora do marco do sistema oficial destinada a determinar classes de aprendizagem e subgrupos particulares de população, tanto adultos como crianças (apud Caride et al, 2010: 163-164).

20

No que diz respeito à educação informal, para Ventosa ela designa “todos aqueles processos que, sem ter uma intencionalidade educativa explícita, influem nas condutas, valores e conhecimentos das pessoas de uma maneira não sistemática” (apud Gomes, 2007: 37).

Radcliffe e Colletta defendem que educação informal consiste num

(...) processo que tem lugar ao longo da vida e pelo qual todo o individuo adquire atitudes, valores, capacidades e conhecimentos a partir de experiências diárias e das influências e dos recursos educativos do seu ambiente: a família e os vizinhos, o trabalho e a recreação, o mercado, a biblioteca e os meios de comunicação (apud Caride et al 2007: 165)

Há assim uma grande semelhança nas definições apresentadas pelos vários autores acima referidos e, baseamo-nos neles para traçar o quadro abaixo que faz referência aos três modelos de educação:

Quadro 2 - Educação Formal, Não Formal e Informal

EDUCAÇÃO FORMAL

Toda a educação ou formação ministrada em instituições de educação ou formação, em que a aprendizagem é organizada, avaliada e certificada sob a responsabilidade de profissionais qualificados. A conclusão de cada nível permite a progressão para o nível seguinte.

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Pode ter lugar nas instituições de ensino ou fora delas, e abranger pessoas de todas as idades. Abrange áreas tão diversas como aptidões sociais, aptidões profissionais específicas e cultura geral. Este tipo de atividades não conduz a qualquer reconhecimento no sistema educativo.

EDUCAÇÃO INFORMAL

Educação, que decorre numa base de autoaprendizagem e pode ter lugar ao longo da vida. Refere-se a todos os processos – experiências diárias e influências da envolvente – que influenciam as condutas, valores e conhecimentos das pessoas de uma forma não sistemática.

Fonte: Elaboração própria a partir dos autores acima citados.

Lopes (2008) aborda a tríade educacional formal, não formal e informal como sendo, complementares. Segundo o autor uma não anula a outra, devem coexistir harmoniosamente, contribuindo para o sucesso educativo dos indivíduos.

Dentro dos muros da escola, torna-se difícil, hoje em dia, distinguir entre o que é formal e o que é não formal. A escola deixou de se limitar e ensinar e passou a ser um centro onde existem relações interpessoais, sociais e humanas, onde há uma interação constante com o meio. Além disso, os currículos, outrora voltados para si mesmo, são hoje transversais; passaram a incluir não somente o conhecimento científico mas também os saberes da comunidade envolvente e não só, a experiência de cada um dos intervenientes.

21

O âmbito de intervenção, no quadro da nossa investigação, situa-se no domínio da educação não-formal, pelo que nos fundamentamos sobre as características que Trilla enuncia deste tipo de educação:Quadro 3 - Características da Educação Não Formal

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Tem caráter voluntário;

Promove sobretudo a socialização; Promove a solidariedade;

Visa ao desenvolvimento;

Preocupa-se essencialmente com a mudança social; É pouco formalizada e pouco hierárquica;

Favorece a participação;

Proporciona a investigação e projetos de desenvolvimento;

Consiste, por natureza, de formas de participação descentralizadas.

Fonte: Elaboração própria a partir de Trilla (1997)

A educação não formal, além de todas as características enunciadas por Trilla, apresenta a vantagem de constituir um campo de trabalho único uma vez que não necessita submeter-se a um currículo programado, pelo que, tudo o que for trabalhado ou experimentado no âmbito da educação não formal, sê-lo-á sem constrangimentos, para um determinado público num determinado momento. O profissional – professor-educador – que intervém acaba por desempenhar um papel social diferente daquele que tem na educação formal. A educação não formal surge assim, não como uma alternativa à educação formal, mas sim como um outro processo de ensino-aprendizagem, inserido ou não em instituições, que procura novas formas de estabelecer relações consigo próprio, com o Outro e com o mundo, sem necessidade de providenciar acreditação.

2.2.3. Educação e desenvolvimento

Se consultarmos o Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora, encontramos a seguinte definição para desenvolvimento “ a ação ou efeito de desenvolver (algo) ou de se desenvolver ”. Torna-se pois necessário, explorar o significado do verbo “desenvolver”: trata-se de acrescentar ou de melhorar/aperfeiçoar algo podendo trata-ser de ordem física, intelectual ou moral.

O conceito de desenvolvimento surge inicialmente aliado às teorias económicas, “sendo o desenvolvimento designado por crescimento económico” (Caride et al, 2007: 14). Posteriormente, constatou-se que o desenvolvimento é um processo complexo, que não contempla unicamente a expansão e o crescimento da economia mas “ (…) que existe

22

também um conjunto de fatores muito importantes de ordem social e cultural, (...) ” (Caride et al, 2007: 27).

Na mesma linha de pensamento está Requejo ao afirmar que, para se falar em desenvolvimento, não se pode apenas considerar os indicadores económicos e declara que

o autêntico desenvolvimento é fundamentalmente equilibrado e integral, abrange tanto o sector económico como o político, o social, o educativo e o administrativo, e inscreve-se num espaço democrático (apud Caride et al, 2007: 73).

Comunga ainda desta opinião Silva, pois, segundo este autor,

o desenvolvimento corresponde (...) a um processo de mudança social (isto é, global e não apenas económico). O processo de desenvolvimento (...) pode e deve ser compatível (...) com o conjunto cultural característico de cada grupo, quer dizer, com a globalidade (e não com a totalidade) dos seus valores, operadores e práticas simbólicas (apud Caride et al, 2007: 74).

Os fundadores da UNESCO, na pós-segunda Guerra Mundial consideraram existir uma relação entre o crescimento económico e o investimento feito na Educação, podendo esta permitir uma melhoria na qualidade de vida mas também assegurar a paz e a democracia. Aqui nasce, para a UNESCO, a visão da educação enquanto fator de desenvolvimento, ao considerar que ela deve estar ao serviço do homem e do seu desenvolvimento integral. Nesse sentido, em resultado da primeira conferência, em Elsinore, em 1949, a UNESCO recomendou a necessidade de implementar “campanhas de alfabetização nos países com populações menos escolarizadas “ (Anibal, 2013: 2). As conferências seguintes (Montreal, 1960; Tóquio, 1972; Paris, 1985; Hamburgo, 1997 e Belém do Pará, 2009) verão os debates organizar-se em volta da Educação de Adultos, sendo que, nas duas últimas, assiste-se a

uma mudança de paradigma concretizada na progressiva valorização da aprendizagem ao

longo da vida em detrimento da educação de adultos, deixando esta última de ser encarada

apenas como subsistema educacional, mas passando a ser assumida como parte integrante de processos mais vastos de aprendizagem ao longo da vida. A tónica passa da educação à aprendizagem (idem: 4).

Não tardam a surgir críticas de vários investigadores que alertam para a importância excessiva dada à aprendizagem ao longo da vida, desvinculando o Estado dessa obrigação e “exigindo às pessoas uma postura de responsabilização, mesmo que não estejam reunidas as condições necessárias e suficientes para que tal ocorra” (Cavaco apud Anibal, 2013: 5).

23

Caride et al. consideram que educação e desenvolvimento são indissociáveis pois a finalidade de ambos reside no alcance de “melhores condições de vida e uma maior humanização” (2007: 178).Caride entende que a relação entre os dois conceitos – educação e desenvolvimento – poderá ser vista sob duas vertentes: por um lado, “ a educação como consequência, efeito ou benefício do desenvolvimento”, por outro, “ a educação como fator decisivo para o desenvolvimento.” No que diz respeito à primeira afirmação, o autor argumenta que, numa sociedade onde existem recursos – serviços, infraestruturas e elementos económicos – suficientes, os resultados educativos são, por norma, melhores. Quanto à segunda afirmação, ao investir na educação da população, estamos a aumentar as probabilidades de alcançar maior desenvolvimento económico e bem-estar material e social (apud Caride et al 2007: 178-179).

Carnoy declara que o próprio processo de desenvolvimento é, em si, educação e, consequentemente, a educação torna-se uma parte do processo de desenvolvimento (idem: 180). Esta visão permite afirmar que o processo educativo não se limita ao ensino dentro do sistema educativo mas é sim “um processo aberto aos fenómenos da vida, à interação social e à realidade económica.” (Caride et al, 2007: 197).

Peres sustenta que a educação enquanto processo de desenvolvimento deverá ser entendido no sentido de educar para intervir. Para este autor, a educação tem de fornecer ” valores substantivos e instrumentos de pensamento e ação que garantam a igualdade de oportunidades para todos, num compromisso ético de cidadania” (Peres,2007: 27).

Podemos concluir que a educação pode ser entendida como tendo implicações e benefícios ao nível do desenvolvimento pessoal – crescimento e maturação do indivíduo, ao nível do desenvolvimento social – coesão e qualidade de vida das sociedades – e ao nível do desenvolvimento económico – crescimento e bem-estar económicos das regiões e países -.

2.2.4. Educação e arte

Começaremos antes do mais por esclarecer o que se entende pelos conceitos de “arte”, “educação artística” e “educação pela arte”, sendo que os conceitos de educação e arte surgem associados um ao outro desde a antiguidade, época em que a arte já se constituía como uma parte fundamental da educação pela sua importância na formação integral dos indivíduos.

24

Definir o que é a arte, torna-se bastante difícil no entanto, podemos afirmar que a arte apela aos nossos sentidos, provoca uma reação, possui em si qualidades e características que lhe dão vida própria. Read salienta que “quando perguntamos o que é a arte, estamos na realidade a perguntar qual é a peculiaridade numa obra de arte que atrai os nossos sentidos” e dá a seguinte definição: “a arte é expressão. A função da arte não é transmitir sentimentos do artista, mas estimular modificações a nível dos sentimentos de quem contempla a obra de arte” (Read,2010: 28).

A DUDH, no artigo 27, defende que “toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam” (DUDH).

2.2.4.1. A arte na educação: Educação artística

Assumindo que a educação é um processo através do qual o ser humano constrói a sua identidade, aplicando esta noção ao conceito de Educação Artística, concordamos que “a construção da identidade passa pela visualização, interpretação e produção de objetos artísticos” (Correia, 2011: 18).

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) vai no sentido de que as artes constituem uma dimensão necessária da educação básica para todos e, quando se refere à “Educação Artística”, alude, segundo Sousa, a “uma educação com os objetivos voltados para o desenvolvimento harmonioso da personalidade” (2003: 63). Assim, e no seguimento da LBSE, no decreto-lei 344/90 podemos ler a seguinte afirmação: “a educação artística é parte integrante e imprescindível da formação global e equilibrada da pessoa, independentemente do destino profissional que venha a ter.” (ME,1990: 4522)

Concorda com esta posição Sousa ao considerar que “a formação do ser não pode ser ensinada de maneira direta, só podendo ser devidamente proporcionada pela escola através das áreas de desenvolvimento artístico” (2003:113).

O Currículo Nacional do Ensino Básico, por sua vez, e seguindo a linha de pensamento da LBSE no que concerne às áreas artísticas, refere que

a vivência artística influencia o modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam os significados do quotidiano. Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes competências e reflete-se no modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o pensamento. As artes permitem participar em desafios coletivos e pessoais que contribuem para a construção da identidade pessoal e social, exprimem e enformam a