Izabel Cristina Ribas de Mello

O COTIDIANO SOCIAL DA MULHER NO INTERIOR DA FAMÍLIA (Santa Maria-RS, 1950 à 1970)

Santa Maria, RS

Izabel Cristina Ribas de Mello

O COTIDIANO SOCIAL DA MULHER NO INTERIOR DA FAMÍLIA (Santa Maria-RS, 1950 à 1970)

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Ensino e Pesquisa em História, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de –

Licenciada em Ensino e Pesquisa em História.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Roberto da Rosa Rangel

Santa Maria, RS

Izabel Cristina Ribas de Mello

O COTIDIANO SOCIAL DA MULHER NO INTERIOR DA FAMÍLIA (Santa Maria -RS, 1950 à 1970)

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Ensino e Pesquisa em História, do Centro

Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de – Licenciada em Ensino e Pesquisa em História.

____________________________________________________

Prof. Dr. Carlos Roberto da Rosa Rangel – Orientador (Unifra)

___________________________________________________

Roselâine Casanova Corrêa (unifra)

___________________________________________________

Leonardo Guedes Henn (Unifra)

Dedico este trabalho à minha mãe

Maria Liberty dos Santos Ribas

uma pessoa especial que foi fonte inspiradora e incentivo para minha vida,

AGRADECIMENTOS

Ao professor Carlos Rangel, meus sinceros agradecimentos pela orientação e força durante o transcurso deste estudo.

A meu marido e filho que me deram apoio e entenderam o meu afastamento enquanto estava me dedicando à vida acadêmica.

À minha irmã Maria Elena que incentivou desde o início da minha caminhada. A Claudia que não desistiu até fazer com que eu voltasse aos estudos.

Aos meus colegas, pela convivência durante o período de vida acadêmica.

Aos professores que fizeram parte do início deste processo de minha vida acadêmica e por motivos particulares tiveram que se afastar.

Aos meus professores que me ajudaram encaminhando nos estudos, guiando nesta carreira universitária.

À minhas entrevistadas que me cederam seu precioso tempo para minhas entrevistas.

A todos aqueles que me incentivaram durante este caminho...

"Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta."

Chico Xavier

“Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza,

eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém

Chico Xavier

RESUMO

Esta monografia trata de uma pesquisa sobre o cotidiano social da mulher no interior da família. O objetivo central foi compreender como a mulher, na sua vida cotidiana, se inseriu como ator social por meio da instituição familiar. Como desdobramento desse objetivo maior, buscou-se identificar quais os espaços sociais e culturais ocupados pela mulher na vida íntima da convivência familiar; avaliar como se dava a interação da mulher na condição de filha, irmã, esposa e mãe com os demais membros da família; apurar como ocorria o controle do corpo e do comportamento feminino e quais foram as estratégias de resistência e superação empregadas por essas mulheres, naquele contexto histórico e social que foram as décadas de 1950 a 1970. Como metodologia utilizou-se, inicialmente, a consulta bibliográfica, posteriormente a história oral, fazendo o uso dos seguintes critérios para as entrevistas: a) um conjunto de mulheres com relacionamentos próximos de amizade, vizinhança, profissão, durante o período delimitado. b) existência de separação de gerações entre as entrevistadas. c) deviam pertencer às classes sociais de baixa-renda. Após as transcrições das entrevistas orais, foi feito o cruzamento com as fontes bibliográficas, buscando-se atender o problema da pesquisa. A presente pesquisa

possibilitou relativizar conceitos e ideologias sobre o comportamento “submisso” da mulher no

interior de sua família e sociedade, em especial no contexto histórico entre as décadas de 1950 a 1970. Concluiu-se que, neste período, a situação de desigualdade da mulher no cotidiano familiar mudou, na medida em que as mulheres resistiram e ultrapassaram preconceitos e dificuldades econômicas, tornando-se um agente social que atuava dentro e fora da sua casa, constituindo-se no ser social que é.

Palavras-chave: Mulher - Desigualdade - Cotidiano familiar.

ABSTRACT

This monograph deals with a study on the everyday social woman within the family. The main objective was to understand how women in their everyday life, was inserted as a social actor through the family institution. An outcome of this goal, we sought to identify the social and cultural spaces occupied by women in the intimate life of family, assess how was the interaction of the woman as a daughter, sister, wife and mother with other family members ; establish as was the control of body and female behavior and what were the strategies employed to resist and overcome by these women, historical and social context that they were the decades from 1950 to 1970. The methodology was used initially to bibliographic later oral history, making the use of the following criteria for the interviews: a) a group of women with close relationships of friendship, neighborhood, profession, during the period defined. b) there are generational split among the interviewees. c) they must belong to social classes of low-income. After the transcripts of oral interviews, was made the crossing with the bibliographic sources, seeking to answer the research problem. This research allowed us to relativize the concepts and ideologies about the behavior of "submissive" woman within her family and society, particularly in the historical context of the decades from 1950 to 1970. It was concluded that in this period, the inequality of women in the family dynamic has changed, in that women endured and overcame prejudices and economic difficulties, becoming a social worker who worked inside and outside your home, constituting in the social being that is.

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS...09

1 INTRODUÇÃO...10

2 OS ANTECEDENTES REMOTOS...16

3 A MULHER DIANTE DA CONTRACULTURA: DÉCADAS DE 1950 A 1970...21

4 MULHER E CASAMENTO...29

5 MULHER, FAMÍLIA E TRABALHO...34

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS...45

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...47

ANEXOS...50 ANEXO A– Roteiro geral das entrevistas

LISTA DE TABELAS

O COTIDIANO SOCIAL DA MULHER NO INTERIOR DA FAMÍLIA

1 INTRODUÇÃO

A inserção social da mulher como sujeito histórico, que extrapolou seus papéis tradicionais no interior da família, na sociedade ocidental, foi um processo gradativo e lento. Ainda que considerada como sexo frágil e teoricamente submisso, a história mostra que esta

mulher “submissa” estava atenta às mudanças sociais e políticas, pois mesmo por trás desta aparente inferioridade ela participou das mudanças históricas e políticas do seu tempo e conseguiu avançar na conquista de direitos e oportunidades.

Sem dúvida, a primeira grande conquista política das mulheres no Brasil foi “o direito

ao voto”, em 1932, por mais que isto tenha passado a ser exercido depois da Segunda Guerra

Mundial, isto ampliou seus direitos à cidadania. Mas é importante destacar, que as mulheres lutaram pela ampliação de outras categorias de direitos, entre os quais merecem serem destacados os seguintes: passaram a terminar seus estudos, inclusive matriculando-se em cursos superiores; as mulheres casadas passaram a ter direitos civis, como seus maridos, não precisando mais a autorização escrita dos mesmos para poderem entrar no mercado de trabalho, vender seus imóveis, dar queixa nas delegacias ou não serem deserdadas por terem perdido a virgindade (ESPÍNDOLA, 2003, p. 6; SCAVONE, 1999, p. 224-225).

Contudo, mesmo diante de uma tendência geral de ampliação dos direitos e oportunidades, continuou existindo uma clara divisão social em função dos gêneros feminino e masculino, não raramente com prejuízo para as mulheres. Bordieu destaca que, esta diferenciação social é uma forma de violência invisível, que faz com que a dominação ocorra de uma forma quase natural, fazendo-se mostrar como produto da natureza humana, deixando de ser questionada. O mesmo autor acrescenta que o mundo está socialmente sexuado, isto é, dividido em objetos e comportamentos considerados masculino ou feminino, seguindo um condicionamento natural e que:

A presente monografia, parte deste contexto de alterações sociais que envolveram novas oportunidades para as mulheres, ao mesmo tempo em que o mundo social permaneceu cindido por princípios sexualizantes de divisão do trabalho, de padronização do comportamento e de controle por parte do segmento masculino sobre o feminino. Neste sentido, buscou-se perceber a mulher como ator social no interior da instituição familiar e nas suas relações imediatas e íntimas, como uma dimensão na qual ela buscou sua realização, ainda que precária.

Portanto, o objetivo geral da pesquisa, foi compreender como a mulher na sua vida cotidiana, se inseriu como ator social por meio da instituição familiar. A partir dessa generalização, destacaram-se os seguintes objetivos específicos:

- Identificar quais os espaços sociais e culturais ocupados pela mulher na vida íntima de convivência familiar;

- Avaliar como se dava a interação da mulher na condição de filha, irmã, esposa e mãe, com os demais membros da família;

- Apurar como ocorria o controle sobre o corpo e sobre o comportamento feminino, e quais foram as estratégias de resistência e superação empregadas por essas mulheres, naquele contexto histórico e social que foram as décadas de 1950 a 1970.

Com base em tais objetivos, a pesquisa foi estruturada para responder a seguinte questão central: Como a mulher da classe de baixa renda se inseriu como ator social na instituição familiar, na cidade de Santa Maria, entre as décadas de 1950 a 1970? Percebe-se que, levando em consideração os limites de uma monografia, a delimitação espacial da pesquisa foi a cidade de Santa Maria e o recorte temporal foram as décadas de 1950 a 1970. Dentro das múltiplas possibilidades temáticas para compreender o cotidiano da mulher, optou-se pelo comportamento familiar, mais especificamente de como se dava a relação com os pais e irmãos e, posteriormente, com o marido.

Considerando, que não seria possível selecionar um conjunto de fontes muito grandes, assim como pesquisar, sobre a vida de um número incontável de mulheres de todas as classes sociais e faixas etárias, que viveram em Santa Maria, no período delimitado, organizou-se os seguintes critérios para selecionar o corpus de fontes orais a serem pesquisadas:

a) Um conjunto de mulheres que tenham vivido um relacionamento próximo de amizade, ou vizinhança, ou de trabalho e que, portanto, tenham estado expostas a um ambiente cultural, social e econômico muito próximo, de maneira interativa, proporcionando certa unidade ao corpus das fontes orais;

b) Esse mesmo conjunto tem de ter vivido junto em todo o período delimitado;

c) Dentro desse conjunto, deve ocorrer a separação de uma geração entre elas, ou seja, metade do corpus tem de ser de uma geração mais antiga, que viveu sua juventude na década de 1950 e a outra metade na década de 1970, no sentido de compreender as rupturas e permanências entre uma geração e outra;

d) Por fim, devem pertencer ao segmento social de baixa-renda, pois parte-se da premissa que as oportunidades de liberação dos condicionamentos sociais, foram menos favoráveis às mulheres que tiveram menor acesso ao aprimoramento intelectual e profissional, bem como ao mercado de consumo.

Não foram empregados formulários ou questionários, mas realizadas entrevistas. Nas referidas, foi elaborado um roteiro geral (Anexo 1) para atender os objetivos específicos. Considerando a biografia de cada entrevistada, foi organizado um roteiro individual para cada uma delas. Cada entrevista foi transcrita e uma cópia dirigida para o Laboratório de História (LAHIS) do curso de História da UNIFRA, resguardando-se a privacidade e a identificação das fontes orais.

Depois de transcritos os relatos, ocorreram os cruzamentos com as fontes bibliográficas, buscando-se atender o problema da pesquisa. Na sequência, organizou-se o presente texto monográfico com a exposição analítica das conclusões obtidas, seguindo-se os subtítulos: Os antecedentes remotos; Mulher diante da contracultura: décadas de 1950 a 1970; Mulher e casamento; Mulher, família e trabalho.

Destaca-se que a relevância da presente pesquisa deve-se a dois fatores. Inicialmente,

porque se busca no “cotidiano” e nas “mulheres pobres” um contraponto com o que a

comportamento submisso da mulher no interior das suas casas, após o casamento, em especial naquele contexto histórico entre as décadas de 1950 e 1970.

Pode-se destacar, igualmente, a abordagem teórico-conceitual adotada nesta monografia como algo que permite ver a história de gênero, (ou das mulheres, como alguns autores preferem apontar), desde uma perspectiva ainda pouco usual na historiografia, que é a do cotidiano. Como lembrou Tedesco (1999), por muito tempo o cotidiano foi uma dimensão do comportamento coletivo, desconsiderado como objeto de estudo sistemático, pois a grande variabilidade de situações cotidianas, a subjetividade dos indivíduos em seus ambientes

íntimos e a “pequena dimensão social” das tarefas repetitivas do dia-a-dia, dificilmente poderia ser sistematizada em consonância com os grandes modelos explicativos da realidade social ou com os processos histórico-sociais.

Entretanto, o cotidiano não passou despercebido a pensadores como Durkheim, que entendeu que as práticas ordinárias cotidianas são particularizações de ordens mais complexas e determinantes da “consciência coletiva”. Halbwachs (2006) deu continuidade ao pensamento de Durkheim, quando definiu os fundamentos empíricos de como a memória individual, construída a partir de fragmentos do cotidiano, articula-se com a memória coletiva. Para este autor, História e história de vida estão ligadas de maneira inseparável, pois o espaço-tempo do cotidiano busca na dinâmica social suas referências e, de forma inversa, as relações sociais só são possíveis de serem apreendidas pelos indivíduos, como uma totalidade, a partir de experiências e percepções pessoais.

Portanto, considerando a forte presença de fontes orais na pesquisa que foi realizada, cumpre frisar que a História não poderia ser um somatório de histórias singulares e as histórias individuais não poderiam ser espectros de uma história global, mas é justamente na interação dinâmica dessas duas dimensões (o individual e o coletivo), que se dá a construção de uma memória coletiva passível de ser historicizada.

Outro pensador que tem especial relevância no embasamento teórico-conceitual desta monografia é Simmel (2006, p. 65-82), por ter sido o sociólogo que inaugurou os estudos mais sistemáticos sobre os níveis de articulação entre os aspectos psíquicos do indivíduo e as diversas formas de sociabilidade e socialização (princípios de sociação, nas palavras de Simmel).

coisa para levar em conta, senão a personalidade e o humor momentâneo de cada indivíduo naquele instante efêmero.

Entretanto, sabe-se que para viver em grupo, em condições de sociabilidade, há a constante necessidade de autorregulação e do tato. Não se pode dizer ou fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Os indivíduos não se deixam abandonar constantemente aos seus impulsos mais instintivos e aos seus desejos mais individualistas sob pena de sofrerem sansões sociais rigorosas (SIMMEL, 2006, p. 66-67).

Este condicionamento não é suficiente para evitar o choque de interesses, os conflitos ou as relações de poder que resultam em injustiça e desigualdade. Mas Simmel não quer construir uma teoria sobre as distensões e sim sobre a plausibilidade de indivíduos singulares

construírem “formas” de convívio coletivo.

Nesta perspectiva, a família seria o espaço particularmente intenso, onde se dá esse encontro entre formas íntimas de convívio e formas impessoais de relacionamento. Os

artifícios que as pessoas criam para poderem “se suportar umas as outras”, acanhando-se constantemente diante da dimensão repressora (socializadora) da instituição família e, ainda assim, encontrarem oportunidades de realização pessoal, só é possível se ocorrer um “faz de conta” no qual cada um simula uma igualdade de relação com o outro –“somos todos de uma

mesma família, temos um destino em comum” – e a partir desta superficialidade criam uma imagem de si mesmos e dos seus papéis no esforço de manutenção da sociabilidade, ainda que, desigual e injusta para os interesses e desejos próprios de cada membro do grupo familiar.

Portanto, a inserção da mulher na sociedade, enquanto indivíduo singularizado socialmente por sua condição de gênero, ocorre por meio da sociabilidade estabelecida no interior da família e tal sociabilidade ocorre por meio de interações cotidianas. Não se ignora outros espaços de sociabilidade como o ambiente de trabalho ou de práticas religiosas, mas parte-se da premissa que a socialização primária que antecede todas as demais, é aquela que ocorre no interior da família e que continua ocorrendo quando o primeiro núcleo familiar se dissolve para dar origem a outro, por meio da saída da casa dos pais para a constituição de um novo núcleo familiar, por meio do casamento.

Quando se considera a mulher como sujeito histórico, reconhece-se que na sociedade ocidental cristã, o espaço de sociabilidade predominante reservado para elas, ao menos até

meados do século XX, foi o da família. Neste “lugar” social ela atuou silenciosamente, mas

Sobre esse longo processo de apresentação da mulher desde o “lar” até um espaço

2 OS ANTECEDENTES REMOTOS

O problema proposto exige que se faça uma breve retrospectiva, sobre a inserção social da mulher na sociedade cristã ocidental, procurando-se não se afastar demasiadamente da delimitação temporal da pesquisa, mas buscando-se maior aproximação com o contexto no qual se situa o corpus em estudo.

Dentro de uma perspectiva histórica mais longa, o conceito de feminino esteve frequentemente associado ao comportamento de submissão, de cuidar do lar, procriar e

manter a união familiar, ou assumir o status social de “o sexo frágil”. Aparentemente submissas, mas atentas às mudanças sociais e políticas, elas participaram dos acontecimentos cotidianos que proporcionaram a base das relações sociais constitutivas do contexto político, econômico e social do seu tempo, mesmo sob condições de subordinação perante seus pais, marido e a sociedade. Apesar desta submição, as mulheres conseguiram avançar através de sua persistência e luta para atuar em uma sociedade em que, normalmente, estiveram excluídas.

Excluída não no sentido de não existir, mas elas eram ignoradas e somente lembradas nas exigências do trabalho cotidiano ou na satisfação sexual dos seus companheiros. Efetivamente, no decorrer da história, a mulher manteve-se no segundo plano, no que se refere às decisões familiares, econômicas, políticas e sociais. Na Grécia Antiga, por exemplo, era mais digno a um homem se afeiçoar a outro homem do que a uma mulher. Já em Roma, elas eram consideradas parte do patrimônio dos seus maridos, assim como os filhos e os escravos. Ainda que a situação da mulher romana tenha melhorado no final do império, com a conquista de alguns direitos civis (Miller, 1999) a sua situação subalterna aprofundou-se no período medieval.

Esta situação começou a apresentar alguma mudança com o aprofundamento da revolução industrial, quando algumas mulheres de grandes centros urbanos e polos econômicos, no final do século XIX, afastaram-se do padrão de mulher do lar (trabalho não remunerado). Segundo Hobsbawm (2001), a partir de 1880, surgiu uma “nova mulher”, que

poderia denominar-se “mulher trabalhadora”, mas suas atividades laborais eram muito ruins e

elas não conseguiram se livrar dos encargos da mulher tradicional, de tal maneira que a emancipação feminina era modesta. Para Hobsbawm, esta transformação:

discutiram e que foi protagonista dos escritores “progressistas”, como Nora Henrik Ibsen, e Rebecca West, heroína de Bernard Shaw, ou melhor, anti-heroína (HOBSBAW, 2001, p. 272).

É preciso destacar, que a condição feminina era vivenciada de maneira distinta pelas mulheres de diferentes classes sociais, pois isto era uma disciplina do mundo, das famílias e dos corpos, ou seja, regras socialmente compartilhadas que localizavam a mulher na política, no meio social e familiar (PERROT, 2005, p.10). Não é demais lembrar, que para a grande maioria das mulheres do mundo ocidental europeu, sobretudo as que viviam no meio rural e aquelas das classes urbanas subalternas, a sua situação não foi alterada com as transformações da sociedade capitalista, excetuando-se o fato de que a partir de 1875 houve um decréscimo da natalidade entre as mulheres trabalhadoras de menor renda (HOBSBAWM, 2001, p. 272).

A diminuição da natalidade no contexto ocidental europeu, especialmente nas regiões de maior desenvolvimento econômico, foi em decorrência, da conjugação de diversos fatores de ordem econômica e social. Inicialmente, reconhece-se que as mulheres desta parte do mundo, casavam-se mais tarde ou permaneciam solteiras. Além disso, no campo havia a preocupação de manter a unidade do minifúndio familiar que ficava ameaçada com a proliferação de filhos e, consequentemente, dos herdeiros. Soma-se a isto, a preocupação que havia no meio urbano que era a de dar condições de sobrevivência às crianças em um ambiente com muitos problemas de alimentação e saúde.

Também no meio urbano, aumentava a preocupação com o trabalho, e as mulheres das classes mais subalternas sempre tiveram que colaborar no sustento das suas famílias, ainda que se dedicasse aos serviços domésticos nas casas de suas patroas ou auxiliassem na produção familiar de bens para o mercado de consumo urbano.

Segundo Vicent (1997), no final do século XVIII, esperava-se que de cada três nascimentos, duas crianças chegassem à idade adulta. Este alto índice de mortalidade infantil, mesmo depois do aumento da produtividade agrícola, criava uma dicotomia entre a necessidade de reposição das gerações – especialmente quando se acirravam as guerras e as pandemias – e a livre decisão das famílias no que concerne ao número de filhos. Este conflito entre as necessidades sociais e as dificuldades de se manter filhos em uma sociedade sempre mais competitiva, trouxe para a mulher uma pressão social e cultural que, frequentemente, conduzia para medidas arriscadas como o emprego do aborto. Segundo Vicent:

técnicas „modernas‟. Na década de 1880, o malthusianismo tem uma finalidade explicitamente política: a „greve dos ventres‟ se destina a privar o empresariado de uma mão de obra abundante, e, portanto barata, e a não fornecer „carne ao canhão‟ ao Estado burguês. Em 1896, Paul Robin funda a primeira Associação Neomalthusiana, mas a „reação‟ das mulheres é fraca: poucas se filiam. O Coito interrompido e, caso este falhe, o aborto continuam a ser os meios usuais (VICENT, 1997, p. 251).

Situação bem diferente ocorria entre as mulheres burguesas. O futuro promissor de

uma moça de “boa família” passava necessariamente pelo casamento com um homem que

tivesse condições de manter financeiramente a sua família. Ainda que, a moça trabalhasse antes do casamento, sua atividade produtiva era anulada pelo matrimônio, pois além do cuidado com a casa e com os filhos, também havia o sentimento público de que se a mulher começasse a trabalhar era porque sua família estava empobrecendo. Dentro deste contexto, o trabalho remunerado só voltava a fazer parte das vidas dessas mulheres, quando ficavam viúvas ou abandonadas por seus maridos, com todas as dificuldades que esta inserção tardia no mercado de trabalho acarretava (HOBSBAWM, 2001, p. 280-281).

Na primeira metade do século XX, casar tinha um sentido comum compartilhado pela maior parte das pessoas do mundo ocidental e significava constituir uma família, dar sustento e auxílio mútuo, evitar uma vida solitária, ter filhos e aumentar patrimônios. Desta maneira, os indivíduos de maneira geral e as mulheres de uma forma bastante particular eram julgados pelo êxito de sua família e do papel que desempenhavam dentro desta instituição (PROST, 1997, p. 87).

Neste universo social rígido, a instituição do casamento era um contrato duradouro, que só podia ser rompido por razões muito sérias, o que era muito raro acontecer. Para se casar, o amor não era um fator essencial e antes dele preponderava à norma social, de tal maneira que a valorização dos aspectos institucionais do casamento mascarava as realidades afetivas. Os aspectos físicos, mesmo que importantes, vinham depois da fidelidade conjugal, qualidades espirituais, divisão da autoridade e, principalmente, a divisão das tarefas. Isto passou a mudar após 1930, como destaca Prost, lembrando as palavras de Ariès:

(...) a valorização do amor conjugal sob todos os aspectos, principalmente o sexual (e a palavra é utilizada), ele observa que, em 1948, 12% dos estudantes são casados; Ariès vê aí, e com razão, o sinal de uma mudança importante, pois se casar antes de ter uma situação estabelecida constitui uma grande novidade, e os casamentos de estudantes são casamentos por amor (ARIÈS, apud PROST, 1997, p. 90)

amor conjugal e sua influência na educação dos filhos, o que implicava em dar ao amor um conteúdo institucional e socializador desconhecido até então. As normas sociais tiveram de se adequar e passou a ser comum encontrar nas revistas femininas a palavra dos médicos e dos psicólogos legitimando o sentimento amoroso como motivador da união conjugal, assim como ocorriam palestras nas escolas de formação de professores sobre a preparação pré-nupcial, mostrando o casamento como processo de amadurecimento afetivo que culminaria no ato de ter filhos.

Nesta perspectiva, para se ter uma educação adequada, era necessário que os pais tivessem amor um pelo outro, como condição para poder dar afeto aos seus filhos, ou seja,

para educar os filhos não bastava somente amor filial, era necessário que houvesse “amor”

entre os pais. Esse novo contexto cultural e social, não veio espontaneamente como decorrência exclusiva das transformações macroeconômica ou de evolução espiritual da sociedade.

Na verdade, foi o resultado de um duro caminho de resistência e de lutas percorrido pelas mulheres ao longo de quase um século, desde os fins do século XIX até a segunda metade do século XX, período no qual as transformações técnicas e econômicas nas sociedades capitalistas aceleraram-se, dando maior oportunidade de inserção social às mulheres.

É igualmente necessário lembrar, que as mulheres nunca foram sujeitos passivos, mesmo em sociedades dominadas pelos homens, mas atores sociais que utilizaram o espaço e as tarefas que lhe eram dadas no espaço doméstico para estabelecerem contra-poderes que subvertiam os papéis sociais, tal como lembra Perrot:

Há abundantes imagens de mulheres resplandecentes, de avós reinando sobre sua linhagem, de mães “abusivas”, de donas de casa autoritárias que dirigem seus empregados, donas de casa populares que os homens chamam de “a burguesa” porque eles lhes entregam seu pagamento elas controlam seus lazeres, mulheres cotidianas ou excepcionais que investem sobre a vida diária ou sobre o social (PERROT, 2005, p.273).

Efetivamente, no que se referia à questão econômica do lar, as mulheres burguesas administravam o que seus maridos lhe davam para as despesas da casa, enquanto que as do

povo exigiam de seus esposos os seus salários, devolvendo-lhes a mesada que lhes era

3 A MULHER DIANTE DA CONTRACULTURA: DÉCADAS DE 1950 A 1970

Segundo Thébaud, o século XX foi o século em que as mulheres tomaram controle de sua identidade, rompendo com os estereótipos e propondo oportunidades para sua realização pessoal. Por muito tempo, a história foi somente a dos homens como os únicos representantes da humanidade, mas hoje já se sabe que a situação das mulheres neste sentido mudou. Esta alteração da historiografia sobre as mulheres, deve-se ao reconhecimento de que a questão entre os sexos não é um fato natural, mas sim social e dentro deste contexto não se deve questionar somente as condições femininas, mas a evolução do conjunto de funções sociais da representação cultural do feminino e do masculino.

Neste sentido, devem-se levar em consideração vários recortes temáticos como a condição feminina no mundo do trabalho, a utilização dos métodos de contracepção que deram à mulher o direito do controle da maternidade e o simbolismo sexuado distintivo entre a mulher e o homem, onde muitas vezes foi usado para hierarquizar e dar um significado de uma relação de poder entre eles.

Como destaca a entrevistada M.R. (74 anos)1, quando destacou que somente após começar a tomar anticoncepcional parou de ter os filhos em espaços curtos de tempo. Depois do método anticoncepcional químico, teve somente dois filhos, enquanto antes disto teve cinco e mais um aborto espontâneo. Ou o caso de outra entrevistada, M.E.R (55 anos)2, que somente após aprender a tomar corretamente o anticoncepcional deixou de engravidar, o que, segundo suas palavras, foi um alívio, pois com dois filhos pequenos com diferença de um ano de idade (o primeiro em 1972 e o outro 1973), “a vida já era muito difícil, imagina com mais filhos, tinha que esperar crescer e só então poder trabalhar fora”.

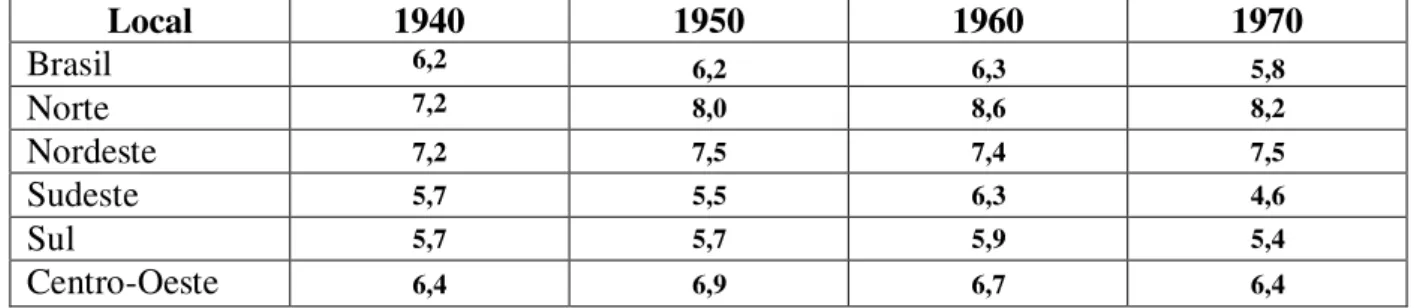

A situação destas duas mulheres não era diferente da tendência que se observava no período. Os dados demográficos confirmam a queda da taxa de fecundidade em diferentes regiões do Brasil (tabela 1). Os níveis estimados da fecundidade para as Grandes Regiões encontram-se bastante próximos ao da média nacional (5,8 filhos por mulher). A menor taxa

1

Casou-se em 1954, com 18 anos e teve 7 filhos. Trabalhava em casa de família antes de casar. Após o casamento, continuou trabalhando para ajudar na renda familiar. No início na pensão em que ela e seu marido montaram, depois passou a lavar roupa para fora e fazer frios para seu marido vender, sendo o lucro destes afazeres eram a principal renda de sua família. Depois de alguns anos, arranjou um emprego fixo no qual trabalhou até se aposentar. Ficou viúva em 2006.

2

de fecundidade foi verificada na Região Sudeste (4,6 filhos por mulher) e a mais alta na Região Norte (8,2).

Tabela 1 Taxas de Fecundidade do Brasil e Grandes Regiões: 1940-1970

Local 1940 1950 1960 1970

Brasil 6,2 6,2 6,3 5,8

Norte 7,2 8,0 8,6 8,2

Nordeste 7,2 7,5 7,4 7,5

Sudeste 5,7 5,5 6,3 4,6

Sul 5,7 5,7 5,9 5,4

Centro-Oeste 6,4 6,9 6,7 6,4

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940, 1950, 1960, 1970.

Em termos de Brasil, observa-se que ocorreu um sensível declínio de fecundidade a partir da década de 1970 (tabela 1), limite posterior da pesquisa apresentada nessa monografia. Igualmente na região Sul a variação foi pequena entre as décadas de 1950 e 1970, oscilando entre 5,7 e 5,4, o que aponta para baixo emprego ou dificuldade de utilização do contraceptivo, o qual só fez sentir seu efeito sobre a fecundidade na década de 1980.

Além disso, nem todas as mulheres se adaptaram aos efeitos colaterais do anticoncepcional, como se percebeu nos casos da Srª M.M.L. (74 anos)3 e da Srª A.V.R. (73

anos)4, que tiveram hemorragias em virtude do uso das pílulas. Deve-se acrescentar que tais

transformações ocorreram lentamente nas décadas de 1960 e 1970, porque o acesso à liberdade e o conhecimento em relação ao contraceptivo químico ocorreram preponderantemente para as mulheres de famílias de média e alta renda. As mulheres pobres ainda levariam duas décadas até que tivessem acesso a esses meios de controle de natalidade por meio de políticas públicas amplamente desenvolvidas.

Além disso, o controle de natalidade nas mãos das mulheres e não dos homens com a técnica do coito interrompido ou do controle sempre difícil do período de fertilidade feminina,

3

Casou-se em 1952 e teve oito filhos. Já trabalhava em casa de família desde pequena. Após o casamento ficou um tempo sem trabalhar fora, fazendo serviços em casa como lavar roupa para fora e cozinhar frios para vender, até que arranjou um emprego em uma Escola pública onde trabalhou até se aposentar. Em seu casamento, sempre teve problemas com seu marido que era violento. Por este motivo tentou se separar várias vezes. Ficou viúva em 2005.

4

foi apenas parte de uma grande transformação social e cultural que ganhou impulso a partir da década de 1950 e teve seu auge nos anos 1960, dentro de um estilo de mobilização e contestação social que utilizou os meios de comunicação de massa, especialmente entre os jovens. Esta mobilização afetou drasticamente as famílias de média e alta renda, especialmente as mais conservadoras, que observavam estes jovens usando “métodos

antissociais”, destacando-se os hippies com sua proposta radical de contestação da sociedade tradicional.

O movimento se disseminou a partir dos anos 1960, através da moda, da música, da arte e da ação política, assim como nas manifestações das mulheres, negros, imigrantes, homossexuais, estudantes e outros grupos divergentes. Neste período, proliferaram protestos como os dos negros norte-americanos pelos direitos civis e da juventude, contra os governos dos EUA, Reino Unido e França em relação à Guerra do Vietnã.

O auge do movimento foi entre 1967 e 1968, quando a música se destacou através do rock, marcado por intensa criatividade de músicos desde os Beatles até Jimi Hendrix, além das bandas de garagem que se tornaram conhecidas como Seeds, Sonic, Jefferson Airplane e Zombies. Em 1968, ocorreu uma série de manifestações envolvendo jovens de vários países do mundo, entre eles o Brasil, onde se assistiu manifestações juvenis reivindicando renovações dos valores da vida política e dos valores morais que conduziriam para o fim da descriminação e dos excluídos sociais. Como já se destacou até aqui, percebe-se que a contracultura foi uma ruptura ideológica que modificou o modo de vida ocidental.

Dentro desta contracultura, encontrava-se a revolução sexual da mulher como uma transformação radical do comportamento feminino, em relação ao seu corpo como também em relação ao padrão cultural dominante, que enaltecia a virgindade e prática sexual restrita ao casamento. Segundo Thébaud (1991, p. 351), durante os anos 1950, a convivência dos sexos se impôs ao poucos através da educação, como um processo sociocultural, no qual, cada vez mais, as mulheres se deparavam e enfrentavam o preconceito da inferioridade de sexo.

Entretanto, como já foi destacado anteriormente, essas alterações não podem ser entendidas como algo que se disseminou uniformemente em todos os segmentos sociais, de tal maneira que as classes de menor renda e escolaridade só muito lentamente e com adaptações conservadoras inseriram-se neste universo da contracultura. Veja o exemplo da entrevistada N.F.D. (53 anos)5, com relação à virgindade, quando declarou que sempre

5

manteve uma relação de confiança com sua mãe, mas que havia situações em que ela tinha necessidade de mentir para contentá-la, como no caso em que resolveu manter relações com seu noivo antes do casamento e mentiu para sua mãe, pois a mesma jamais aceitaria o fato dela não manter sua virgindade até o casamento. Ainda que tivesse mais liberdade que suas amigas, neste assunto havia o constrangimento, o qual a entrevistada tratou de superar na relação que mantém com sua filha, pois em sua opinião mãe e filha devem sempre manter uma relação de confiança em todos os pontos.

A partir dos anos 1970, o movimento social das mulheres tornou-se maior, mas com propósitos e valores bastante heterogêneos. No início, foi por motivos como igualdade e liberdade, para depois centrar-se na construção de uma identidade social valorizada culturalmente e tal identidade não poderia ser verificada sem considerar a alteridade com o conjunto de traços culturais atribuídos aos homens. As reivindicações sociais da cultura feminina, nos anos setenta, causaram profunda alteração nas relações sociais, pois as mulheres não correspondiam mais às normas e aos papéis sociais definidos por uma cultura masculinizada, da mesma maneira que também os homens necessitavam de novos referenciais para balizar seu comportamento afetivo e social em relação às mulheres.

Zweig (1994, p 66) coloca que os papéis sociais não são apenas normas instituídas pela sociedade, mas sim resultados de longa história e também de instintos da espécie humana. O feminismo preocupou-se inicialmente com a libertação das mulheres dos papéis sociais, mas não seriam os homens também oprimidos por papéis sociais? Ou seriam os homens os responsáveis por forçar as mulheres a esses papéis? Haveria uma necessidade social superior aos homens e mulheres que justificasse tais papeis diferenciados da condição feminina na sociedade?

No caso de M.E.R (55 anos), ela declarou que seu marido era muito influenciado pelo pai, desde que casaram até o momento de seu falecimento, seu sogro sempre interferiu no seu casamento. Havia momentos em que chegava a repreender seu filho, por não exercer um papel dominador em relação à esposa: “homem que é homem manda e a mulher obedece”,

dizia ele e seu marido não tomava nenhuma decisão sem consultar o pai. Mas tal situação mudou após o falecimento do seu sogro, quando teve maior liberdade e aumentou sua autonomia em relação ao marido, passando a trabalhar fora de casa.

Diante desse quadro perseverante de enquadramento da mulher perante os homens da sua família (inclusive o sogro, como visto no caso mencionado anteriormente), Zweig sugere modelos culturais psicologicamente assimilados, como arquétipos que definiam os gêneros como uma força divina, oriunda também do instinto humano, dando às relações de gênero dimensões sobrenatural e natural.

Entre os principais papéis arquetípicos aos qual a mulher estaria submetida, encontrava-se: a) Mãe: mulher doce, sensível, calorosa, receptiva, alimentadora e protetora. Aceita tudo e sempre está presente para atender a necessidade da criança, não possuindo vida própria. b) Deusa do amor: cuida da sua aparência física para chamar a atenção do homem e estimular o desejo erótico do sexo oposto. Esta foi a base psicológica e cultural sobre a qual se estabeleceu a diferença de gênero como opção tão espontânea, própria do inconsciente, dando a impressão que não se tratava de um ato forçado, mas sim natural da mulher, passando despercebido da reflexão racional. (ZWEIG, 1994, p. 67)

Entretanto, em oposição a esses papéis arquetípicos, as mulheres, sobretudo depois dos anos 1950, começaram a abrir mão do casamento tradicional e de serem exclusivamente mães, passando a ter relações sexuais antes do casamento como ato de liberdade e procurando no mercado de trabalho formal fonte de realização material e pessoal. De acordo com a entrevistada N.F.D. (53 anos), a orientação que recebeu de sua mãe foi a de que não precisava casar cedo e sem um planejamento para seu futuro como casada. Ela devia estudar antes de pensar em casamento e, quando casasse, devia casar com um planejamento e uma estrutura prévia adequada, como “ter sua própria casa e não morar no que era dos outros”.

Essa orientação foi respeitada, pois quando seu namorado solicitou a permissão para

casar com ela, sua mãe recusou, afirmando que sua filha “só iria casar com ele no dia que ele

tivesse uma estabilidade financeira garantida e um terreno com uma casa para eles morarem, caso contrário isto não iria acontecer”. Como ele não atendia as condições da sogra, acabaram casando seis anos depois com casa própria e emprego fixo do marido. Ela só foi trabalhar quinze anos depois, por opção e não por necessidade material.

Nota-se que não foi o pai ou o irmão, mas a mãe quem mediou a decisão do casamento. Seus argumentos estavam divididos entre a esperança da filha retardar a união matrimonial, até um futuro no qual ela teria melhores condições de autonomia, liberdade e a

reprodução da visão tradicional do casamento, no qual o marido teria de ter um “dote”

Essa predominância da mulher na escolha do destino dos filhos desmente a historiografia tipicamente feminista, para a qual as mulheres eram invariavelmente dominadas e constrangidas no interior das famílias. Mas, por outro lado, mostra que as mulheres também tinham papel na reprodução dos padrões conservadores da unidade familiar patriarcal. O fundamental, na percepção da mãe da entrevistada N.F.D. (53 anos), era a mobilidade social que esperava para a filha, desde uma situação subalterna de baixa renda, onde se encontravam, para uma situação superior com moradia própria, boa renda familiar e conforto, quer fosse pelo esforço individual da filha no mercado de trabalho, quer se tratasse de

“arranjar um bom casamento”.

Thébaut (1991, p.10) coloca que, o século XX é o Século das Mulheres, onde elas tomam a palavra e o controle de suas identidades visuais, tentando quebrar o estereótipo e propondo várias vias de realização pessoal. Dentro deste contexto, ocorreu a revalorização da sexualidade e do desejo feminino, mas também se acirrou a pressão de conjugalidade no sustento econômico e na aparência, reforçados pelo destaque dado ao papel da mulher no interior da família, assim como pelos apelos estéticos impostos pela sociedade de consumo em massa (THÉBAUT, 1991, p.11).

É importante salientar, que esta situação sofreu transformações nas décadas seguintes. Para Zweig (1994), ao longo dos anos 1970 e 1980, a feminilidade já não se limitava à maternidade e à passividade, pois a mulher passou a demonstrar sua capacidade de ser ativa, iniciadora e transformadora, exigiu e desafiou, afirmando-se como ser social que é. Neste contexto, a feminilidade exigia a autoafirmação do feminino com o significado de aceitação de distinções em relação aos homens e não de identificação e competitividade com os homens. Entre estas diferenciações mais acentuadas dos comportamentos feminino e masculino, a autora destaca que enquanto o homem aguarda por um momento estratégico, as mulheres agem pela sensação interna dos ciclos e eventos que sentem com algo integrado (ZWEIG, 1994, p. 372 – 373).

Além desta diferença, deve-se considerar que a mulher, sobretudo ao assumir sua condição feminina diante da sociedade, igualmente assume os interditos, tabus e restrições que limitam a esfera de atuação da mulher em uma rígida moralidade. A Srª. M.R. (74 anos), quando questionada se criou tanto os filhos homens, quanto as mulheres da mesma forma,

respondeu que procurou criar ambos igualmente, passando para seus filhos que “eles deviam escolher o que era certo ou errado, mas dependendo de suas escolhas teriam que arcar com as consequências”. Quando sua filha mais velha lhe disse que estava grávida, ouviu da mãe “que

ocorreu quando seu filho desconfiou que sua namorada poderia estar grávida e a mãe repetiu o

conselho que havia dado à filha, “para a moça não ficar mal-falada”.

Nota-se que o controle social sobre a mulher, especialmente no que dizia respeito à

regulação sexual, era bastante severo e as sanções informais (“ficar mal-falada”) significava a diminuição do nível de respeitabilidade e da inserção social da mulher que “havia cometido um erro” comportamental. É evidente, que a participação do homem no ato conceptivo é propositadamente diminuída, de tal maneira que a responsabilidade pela gravidez pesava, sobretudo, nos ombros da mulher. Contudo, também se percebe que a Srª. M.R procurou equilibrar essa distinção injusta de prerrogativas e responsabilidades, informando ao filho sobre o imperativo moral do casamento no caso da namorada ter ficado grávida.

Ao agir desta maneira, a Srª. M.R reproduzia a visão conservadora que concedia à família nuclear tradicional a função social da exclusividade sexual entre os cônjuges, da reposição das novas gerações por meio da reprodução sexual e da responsabilidade do casal (namorados que deveriam se tornar cônjuges) pela socialização dos novos membros da sociedade, concebidos dentro da instituição familiar. Portanto, em um simples aconselhamento de uma mulher que tinha autoridade e ascendência sobre os filhos, mantinha-se uma lógica de interações sociais e a reprodução de estruturas, valores e práticas que, no conjunto, constituíam a própria sociedade.

A respeito disto, quando questionada sobre possuir liberdade quando solteira a Srª. E.R.S. (49 anos)6, destaca que:

Não muita, eu não podia fazer tudo que eu queria, não é como agora que a liberdade é total, eu não podia sair na rua e falar com um rapaz porque ficaria falada, naquela época tudo era limitado, era do colégio para casa, tinha hora para chegar, não se podia vestir qualquer coisa, existia um controle maior.

Em contrapartida, Srª. M.E.R. (55 anos), sabia que podia decidir sobre as suas amizades com outras meninas, mas também sabia que nem todas elas seriam aprovadas pela família. Desta forma, algumas amizades restringiam-se à escola e outras ela “podia levar para casa” e apresentar aos pais. O critério utilizado pelos pais para permitirem o convívio familiar com as amigas da filha, eram de que não podiam ser “moderninhas” ou serem “mal-faladas”.

6

O mesmo sentimento relativo de liberdade é compartilhado pela Srª N.F.D. (53 anos), quando declara que sempre foi orientada por seus pais a escolher livremente o que era certo ou errado para a sua vida, mas dentro dos limites coletivos de moralidade e em conformidade com as orientações da família, especialmente naquelas decisões que poderiam trazer “maiores

consequências” para a mulher. Este conceito de “liberdade responsável” foi bem assimilado pela Srª N.F.D. no seu processo de socialização primária que recebeu de seus pais, pois, segundo suas palavras, ela reproduziu a mesma orientação e atitude educativa com sua filha, pois ela sabia que “sua criação foi ao contrário de suas amigas que sempre foram muito

repremidas e escondiam muita coisa de seus pais”.

Percebe-se, que as relações estabelecidas no cotidiano não se limitam à subjetividade individual, aos contatos efêmeros do dia-a-dia, às particularidades idiossincráticas deste ou daquele indivíduo dentro de conjunturas fragmentas e isoladas. Como já foi lembrado na introdução desta monografia, é nesse conjunto de histórias individuais, tomadas não como uma soma de unidades, mas como uma rede com forte interação e mútua influência, que permite existir formas sociais e comportamentais que se reproduzem e se atualizam na mesma medida em que ocorre a cotidianidade.

Com relação à compreensão daquela “liberdade relativa”, que teria sido conquistada

por algumas das entrevistas e transposta para as suas filhas, admite-se que as transformações sociais que envolveram a sexualidade e as oportunidades (ou necessidades) de trabalho da mulher fora de casa tanto vieram ao encontro da dimensão psíquica e emotiva de cada indivíduo, considerado isoladamente, quanto se adaptaram às condições de sociabilidade, de discrição e tato exigidos na formalidade e na superficialidade das interações sociais mais abrangentes e coletivas.

Não andar em más companhias, ter o cuidado com “as consequências mais graves para

uma mulher” (entenda-se: ficar grávida), zelar pela reputação pessoal e pela integridade da unidade familiar eram acordos subtendidos e aceitos, como os alicerces das decisões autônomas dos indivíduos, na esfera íntima e afetiva do cotidiano. A isso que Simmel chamou

4 MULHER E CASAMENTO

Mais uma das conquistas da mulher foi poder decidir pelo casamento ou não. Como já foi mostrado nos primeiros subtítulos desta monografia, houve uma época em que ela era educada para casar e ter filhos e não possuía a liberdade de escolha. Além disso, o casamento era uma espécie de contrato com validade infinita, onde a mulher casava e não podia se

separar “até que a morte os separasse”.

Dentro da ideia de que a decisão de casar ou não, esta é a declaração da entrevistada N.F.D. (53 anos), que comenta que seus pais nunca a pressionaram para casar cedo, tanto que entre namoro, noivado até o casamento se passou seis anos, eles começaram namorar em 1975 e casaram em 1981, em nenhum momento seus pais questionaram sua decisão de não ser o momento certo de casar. Sua mãe só se preocupava com o fato dela não ter ainda uma casa para morar, no momento em que tudo que considerava necessário para casar, ela e seu noivo marcaram a data do casamento, mas antes sua mãe ainda a questionou se ela realmente estava pronta para casar, pois ela não queria que sua filha desce este passo sem ter certeza se era o que ela queria.

Era como se fosse um patrimônio que passava das mãos do pai para o marido. Desta forma, ela vivia presa ao marido e ao lar, só podendo sair com autorização ou acompanhada pelo mesmo. Dentro do casamento, na maior parte das vezes, prevalecia a vontade do homem e no caso da viuvez surgia a possibilidade de libertar-se do controle masculino e de controlar o patrimônio, o que destaca de forma evidente o quanto o casamento era um compromisso que reprimia a autonomia feminina. Como declara Srª M.R. (74 anos), que após a morte de seu pai, ela e sua mãe ficaram sobre a responsabilidade de seu irmão, sua mãe possuía seu dinheiro e não dependia dele financeiramente, mas ele é quem tomava conta das finanças de sua mãe, decidindo sobre o que elas deviam fazer ou não, ela e sua mãe não tomavam nenhuma decisão sem o aval dele.

Estes papéis que a mulher viveu por tanto tempo em nossa sociedade, não foi algo somente associado à educação e ao condicionamento, mas sim, devido aos papéis antigos e instintivos. Zweig (1994) enfatiza o seguinte a este respeito.

viveram em nossa cultura não se devem apenas à educação e ao condicionamento; são papéis antigos que possuem paralelos instintivos entre muitas outras espécies (ZWEIG, 1994, p. 66).

Durante muito tempo, a mulher procriou, limpou, administrou e sofreu com preconceitos de ser inferior aos homens, em uma situação em que ela era bastante controlada. Esta situação pode ser observada no caso em que a entrevistada M.R (74 anos), que esteve casada entre 1955 e 2007, declarou:

Não. Não tinha nenhuma liberdade de escolha, não podia fazer nada, desde o meu marido foi imposto, eu não escolhi, eu conheci ele por uma causalidade. Eu não podia decidir nada, não podia sair. A mulher era para casar e cuidar dos filhos, eu só podia sair para trabalhar, tinha hora para chegar em casa se me atrasava já tinha bronca feita. Eu só chorava, concordava com tudo, porque não tinha direito de nada.

Contudo, esta situação opressiva do casamento não acontecia em todos os casos e percebe-se que houve maior possibilidade de autonomia da mulher na geração que se seguiu ao da Srª M.R.(74). Um exemplo de como esta situação de controle sobre a mulher, por meio do casamento, flutuava de um caso para outro e de uma conjuntura histórica para outra, temos o depoimento da Srª M.L.S.7 (56 anos), que relata maior nível de autonomia em seus

primeiros anos de casamento (década de 1970):

Casei porque queria sair de casa, eu tinha mais liberdade do que solteira, nunca me deixei dominar, eu só dizia vou em tal lugar e deu, antes de casar o meu pai e minha mãe não me deixavam sair, somente depois de namorar, depois de começar a namorar eu passei a ir em baile, ia por tudo, mas antes não saia não, Deus o livre.

Na década de 1970, os instrumentos de controle sobre a mulher tornaram-se difíceis de manter com o mesmo rigor das décadas anteriores. A Srª M.LS. (56 anos), destaca que conseguiu namorar escondido o seu futuro esposo por um ano, porque tinha somente 14 anos. Quando os pais descobriram, não se opuseram, mas passaram a exigir a presença do namorado em casa e passaram a dar mais liberdade para ela sair, desde que acompanhada pelo namorado.

A Srª E.R.S. (49 anos) respondeu, quando questionada sobre a relação com a família, que com o pai e os irmãos sua relação era muito boa, mas com sua mãe havia muitos atritos,

7

principalmente antes de seu casamento, pois a mesma nunca aceitou seu namoro. Quando a entrevistada decidiu casar-se, a situação piorou. Neste período, teve muitos atritos com sua mãe para poder se casar, mesmo assim a enfrentou e superou todas as barreiras familiares para poder constituir um novo núcleo familiar com o homem que havia escolhido para ser seu marido.

No decorrer deste processo de conquista de maior autonomia, dentro da família original e no casamento, passou-se a encontrar maior equilíbrio no casamento, pois ambos trabalhavam e cuidavam de seus filhos, não existindo mais a obrigação exclusiva da mulher. Em seu depoimento M.L.S. (55 anos) coloca:

Depois que ganhei o alemão (filho mais velho) ele (o marido) nas quartas feiras tinha folga, e aí ele ficava toda a tarde com o alemão e aí ele me dava um troquinho para mim gastar, comprar o que quisesse nas lojas, todas as quartas feiras, e o dinheiro que ele recebia dava todo para mim. Ele começou a mudar só depois que arranjou outra mulher, aí ele começou a mentir para mim. Mercado eu podia comprar todo o mercado se quisesse, eu é que não queria, ele só ia junto porque eu não tinha noção do que era caro ou não, então ele ia me ajudar.

No caso de N.F.D. (53 anos) que manteve o relacionamento de namoro e noivado por seis anos, ela comentou que, desde o início do seu casamento, ela e seu marido sempre dividiram as tarefas, mesmo quando ele trabalhava o dia inteiro. Quando nasceram seus filhos, tanto um, quanto o outro cuidavam deles e “quando ele saia de manhã cedo para o

trabalho, sempre arrumava a mamadeira para os filhos e, se necessário, ainda trocava as

crianças”.

Quanto à rotina da casa, a Srª M.E.R. (55 anos) destacou que, sua mãe sempre manteve o controle do que acontecia nos afazeres de seu lar, mesmo trabalhando fora. Quando suas filhas cresceram, elas assumiram a responsabilidade pelas tarefas da casa, mas quando a mãe chegava do seu trabalho, conferia se tudo estava certo, dando ordens sobre a administração e advertindo se algo estivesse fora do seu gosto. Já o seu marido, tinha pouca voz ativa quando o assunto era a manutenção da casa e a condução das despesas para a subsistência da família, limitando-se e intervir junto à esposa, caso não estivesse satisfeito com alguma coisa.

aumento das despesas com a frequente constituição de um segundo núcleo familiar, por parte de um dos cônjuges (normalmente o homem), e a sobrecarga de responsabilidades pela criação dos filhos pela mãe ou pelo pai (este caso era bem mais raro de acontecer), acarretava graves riscos para a sustentabilidade e mesmo a sobrevivência dos integrantes mais jovens da família desmembrada.

Essa realidade era perfeitamente percebida pelos casais das classes mais pobres e servia de motivação, por vezes compulsória, para a manutenção do casamento, ainda que profundamente infeliz. Particularmente para a mulher que, por razões socioculturais,

respondia com maior responsabilidade pela “felicidade” conjugal e pela “união” familiar, o “fracasso” do casamento poderia significar sanções sociais informais, discriminação e o ônus

de dar conta do sustento material da prole que ficava sob sua guarda, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, quando a ação da justiça não era tão célere sobre estas situações, como acontece atualmente. O caso da Srª M.L.S. (56 anos), é particularmente ilustrativo:

Quando meu marido saiu de casa, ele simplesmente saiu e não deu mais noticia, não pagou os alugueis, então eu tive que entregar a casa onde morava e ir morar com meus pais, com três filhos pequenos dois de colo e um caminhando. Chegando na casa deles, eles deixaram bem claro que não gostaram e me colocaram numa pecinha pequena nos fundos da casa. Eu tive que deixar meus filhos sendo judiados por minha irmã para poder trabalhar, mas sempre quando voltava para casa meus pais me cobravam que não dava mais para ficar com eles. Então um dia eu vendi um liquidificador e umas coisinhas para minha amiga, para poder comprar a minha passagem de trem de Porto Alegre para cá (Santa Maria). Com o que sobrou do dinheiro, comprei banana, leite e um saquinho de pão para dar para eles durante a viagem. Quando cheguei em casa e falei da minha decisão, na mesma hora meu pai providenciou um carro para me levar para a estação ferroviária. Eram quatro horas da tarde e o trem só saia a meia noite.

Quando a situação se invertia, ou seja, quando a mulher era a parte mais insatisfeita e

buscava a separação, igualmente as dificuldades se avultavam. Ser “deixado pela mulher”, era um demérito que comprometia o status do homem bem-sucedido. Além disso, implicava em ter de arcar com novas despesas e diminuição do padrão de vida, caso o homem não pudesse evadir-se do controle judiciário e policial – como ocorreu no caso anterior. Havia, ainda, o desejo masculino de manter uma relação de poder, que implicava na prerrogativa de decidir quando a relação deveria terminar e mesmo a insatisfação de ter de se afastar do convívio próximo com os filhos, uma vez que a guarda das crianças normalmente ficava com a ex-esposa.

por muitos anos na vida de casada tentou se separar do seu marido. Quando seus filhos eram pequenos, seu marido a perseguia ameaçando-a, tentando “vencê-la pelo cansaço, o que ele sempre conseguia, pois eu tinha muito medo dele, porque ele me agredia.” Mesmo quando

seus filhos cresceram suas tentativas de separação não foram bem-sucedidas, pois não teve apoio deles, que argumentavam ter vergonha de serem filhos de “pais separados”.

Quando finalmente conseguiu separar-se, depois de algum tempo os filhos deixaram o pai doente dentro da casa da ex-esposa, aproveitando-se de sua ausência e sem consultá-la. O

argumento que utilizaram foi que “era obrigação dela cuidar dele, uma vez que quem havia

escolhido casar com ele foi ela e não os filhos.” A pressão social e emocional acabou

prevalecendo, e a Srª M.M.L. conformou-se que nunca iria se livrar do seu marido, resolvendo cuidar dele até o fim.

Quando a família nuclear tradicional se desfazia pela viuvez, tinham diferentes consequências de acordo com seu nível socioeconômico. Havendo patrimônio e renda, a mulher viúva ganhava especial oportunidade de aumentar sua autonomia e projetar-se socialmente. Situação bastante distinta ocorria com as mulheres mais pobres, à semelhança do que aconteceu com a Srª. A.V.R. (73 ANOS). Segundo suas palavras, a partir do momento em que ficou viúva, passou a ser muito criticada, os amigos afastaram-se e, nos dois primeiros anos, ela passou por sérias dificuldades financeiras, o que a conduziu para a decisão de alugar quartos de sua casa. Tão logo, iniciou seu empreendimento, os vizinhos iniciaram uma

campanha difamatória, pois ela estaria “fazendo junção em casa” e que a necessidade

financeira seria apenas um pretexto, pois a real motivação seria a de permanecer solteira

“aprontando”.

Para a sociedade o casamento é a base da sustentação, tendo a finalidade e a função de construção de valores, a mulher e o homem através do casamento são responsáveis pela formação de seus filhos, e assim através destes a formação dos valores que constituem uma sociedade. E para que isto dê certo, é necessário o fator mais importante, que é desde os primórdios considerado responsável pelo funcionamento perfeito desta engrenagem, a

5 MULHER, FAMÍLIA E TRABALHO

Dentro deste contexto, surge a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Rago (1997, p. 588) descreve que a crescente incorporação das mulheres na esfera pública fez com que o trabalho feminino fora do lar passasse a ser incluído entre discussões anteriores como adultério, virgindade, casamento e prostituição. Para muitos, o trabalho feminino fora do lar seria a desagregação da família, pois como elas poderiam trabalhar de dia, preocuparem-se com o marido, cuidarem da casa e educarem seus filhos?

A autora citada acima coloca que isto acabou por levar a delimitação de rígidos códigos morais para as mulheres de todas as classes sociais. As mulheres trabalhadoras pobres eram consideradas profundamente ignorantes, irresponsáveis e incapazes, mais irracionais que as mulheres das camadas médias, mais irracionais que os homens (RAGO, 1997, p. 588-589). A maior parte destas mulheres trabalhadoras pobres (europeias do século XIX) estavam no campo, trabalhando nas plantações, cuidando das colheitas, e nas cidades elas trabalhavam no interior das casas como empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras, governantas, assim como em escolas, escritórios, lojas, hospitais, asilos ou ainda circulavam pelas ruas como doceiras, vendedoras de cigarros e charutos.

Rowbotham (1983, p.119-120) adverte que por trás da família perfeita se encontrava o

desgaste da força de trabalho feminino, desgaste este que ocorria por não ser valorizado

igualmente em relação ao trabalho do operário. Segundo Rowbotham (1983) trabalho no pensamento capitalista é somente para os homens, as mulheres só ganham dinheiro dos maridos, estes por sua vez olham com desconfiança para mulheres assalariadas, pois dinheiro significa sinal de independência.

No entanto, mesmo sendo necessário, o trabalho da mulher que ficava em casa era desconsiderado. Segundo as palavras de Rowbotham:

Em simples termos quantitativos, o trabalho doméstico, inclusive o cuidado dos filhos, constitui um grande volume de produção socialmente necessária. Contudo, numa sociedade baseada na produção de mercadorias, não é em geral considerado „verdadeiro trabalho‟, uma vez que não é comercializado (ROWBOTHAM, 1983, p. 120).

não reconhecimento, havia a desconfiança da parte dele em relação as suas ausências, sendo que seus horários permaneciam constantemente vigiados. Já a Srª M.L.S. (56 anos) teve outra trajetória profissional. Seu esposo trabalhava na polícia militar e seu salário era suficiente para o sustento básico da família, mas ela, ainda assim, procurou manter atividades laborais que tinha desde o tempo de solteira, como uma maneira de alimentar certa autonomia em relação ao marido.

O contraste de um caso com o outro permite confirmar a hipótese de que realmente o trabalho externo a casa, possibilitava um sentimento de realização pessoal, quer pela consciência de que o núcleo familiar dependia do esforço, quer pelo fato de não ter de pedir para o marido o dinheiro necessário para despesas de ordem pessoal. Entretanto, nas duas situações, os esposos não admitiam abertamente que o trabalho da sua esposa era necessário ou importante no orçamento doméstico, pois isto significaria compartilhar o papel de provedor familiar que, historicamente, estava reservado para o homem.

Estendendo para uma compreensão macro da realidade, pode-se deduzir, que este não reconhecimento do trabalho feminino em casa, facilitou a construção de um comportamento coletivo feminino de menor engajamento, como grupo social identificado pelo gênero, ou seja, fez com que a mulher não tivesse um senso mais aguçado de valor como grupo, devido a sua condição de subordinação. Por isto, embora a mulher tentasse resistir à baixa estimativa de seu valor produtivo no mercado de trabalho, tal esforço tinha grandes obstáculos, pois era difícil se firmar moralmente sem ser valorizada no sentido monetário como mão de obra.

Nesta perspectiva, encontra-se o isolamento íntimo da mulher, ou seja, o fato dela ter ficado somente em casa, em torno de suas funções de lavar, cozinhar, passar, criar e educar os filhos, fez com que ela se isolasse do contato social exterior da casa, diminuindo suas possibilidades de auto-realização. Este isolamento estava associado com a identidade de gênero da mulher, que naquele período histórico remetia para os afazeres do lar e a educação das crianças.

Conforme declaração da Srª M.R. (74 anos), quando lhe foi oferecido um emprego, ela tinha certeza que o marido não iria aceitar, pois ele a controlava constantemente. Além disso, como a vida inteira sempre fez o serviço relacionado ao lar, ela mesma achava que não serviria para nada além do trabalho doméstico. Segundo sua expressão, a vida de casada havia

lhe tornado “xucra”, uma vez que não tinha contato com mais ninguém e no fundo tinha medo

sentir mais valorizada, ter orgulho de estar trabalhando assalariadamente e de ter saído daquele mundo doméstico que ela havia se recolhido até então.

Mas este isolamento social não impedia que ocorressem relações de reciprocidade, nas quais as mulheres davam apoio umas as outras, como o caso das entrevistadas A.V.R. (73 anos) e M.R. (74 anos). Ambas se apoiaram em vários momentos de dificuldades, apoio este que foi muito importante para as duas, principalmente para A.V.R., que nos dois momentos de viuvez se viu isolada de todos aqueles que antes frequentavam sua casa. Ela declara que M.R. foi a única que continuou lhe dando apoio, quando menos esperava sua amiga estava em sua casa apoiando-a no que fosse necessário.

O mesmo ocorreu entre N.F.D. (53 anos) e E.R.S. (49 anos), que eram amigas e se amparavam reciprocamente em suas dificuldades. Em algumas ocasiões, E.R.S. recebeu apoio de N.F.D., como na oportunidade que precisou convencer seus pais para permitirem seu casamento com o namorado. N.F.D., por sua vez, conseguia encontrar-se secretamente com o namorado, graças a cobertura que recebia da amiga. M.E.R. (55 anos) informou que se sentia mais à vontade para falar de seus problemas pessoais com a amiga M.M.L.(74 anos), especialmente sobre os problemas que tinha com seu marido, recebendo conselhos e encorajamentos para reagir.

Fica claro, que por mais que existisse o isolamento íntimo da mulher no âmbito familiar, havia a possibilidade de encontrar apoio nas amigas mais próximas, como algo natural entre elas. Esses laços íntimos de amizade reforçaram suas identidades de mulheres e auxiliaram a projeção da mulher no convívio social. Este elo de ajuda mútua fez com que elas mantivessem uma relação de reciprocidade afetiva, como o caso das entrevistadas M.R., M.M.L. e A.V.R., que durante todo o período pesquisado sempre se auxiliaram. Isso fez com que elas conseguissem enfrentar com mais facilidade as barreiras impostas pela sociedade para se tornarem plenas cidadãs.

Rowbotham faz um prognóstico romântico e idealizador das possibilidades de reversão deste quadro histórico da mulher domesticada no lar, ignorando que a alteração passa pela ruptura de relações de poder e dependência e da própria reelaboração da visão de si mesmo, quando a mulher sai do interior da casa e se enquadra nas relações de produção assalariadas. Segundo esta autora, tal desigualdade alimentada pela relação matrimonial só