Célia Isabel Fernandes Mendes

Cartografia do Risco de Inundação no

concelho de Vila Nova de Famalicão – Um

Instrumento de Aplicação à Proteção Civil

Célia Isabel Fernandes Mendes

Car

tog

rafia do Risco de Inundação no concelho de V

ila No va de F amalicão – Um Ins tr umento de Aplicação à Pr o teção Civil

Dissertação de Mestrado

Mestrado em Geografia

Área de Especialização em Planeamento e Gestão do Território

Trabalho efetuado sob a orientação da

Professora Doutora Virgínia Maria Barata Teles

Célia Isabel Fernandes Mendes

Cartografia do Risco de Inundação no

concelho de Vila Nova de Famalicão – Um

Instrumento de Aplicação à Proteção Civil

AGRADECIMENTOS

O espaço limitado desta seção de agradecimentos, seguramente, não me permite agradecer, como devia, a todas as pessoas que, ao longo do meu percurso académico me ajudaram, direta ou indiretamente, a cumprir os meus objetivos e a realizar mais esta etapa da minha vida. Desta forma, deixo apenas algumas palavras, poucas, mas um sentido e profundo sentimento de reconhecido agradecimento.

À Professora Doutora Virgínia Teles, minha orientadora e amiga, pela competência científica e acompanhamento do trabalho, pela disponibilidade e generosidade reveladas ao longo da dissertação, assim como pelas críticas e sugestões relevantes feitas durante a orientação.

Aos meus pais claro, pelo apoio, carinho, sugestões, por tudo que sempre me proporcionaram, e por acreditarem sempre em mim e naquilo que faço e por todos os ensinamentos de vida, porque sem eles não seria a pessoa que sou hoje.

Às minhas irmãs, Cristiana e Sofia, que sempre me apoiaram quer seja nas boas e más decisões, ao longo destes anos, e pelo seu carinho, compreensão e incentivo que me deram neste percurso. Também aos meus cunhados, Joel e Miguel, assim como ao meu querido sobrinho Gonçalo (por todos os dias que queria trabalhar e tu não me deixavas porque querias brincar) que de uma forma ou outra me ajudaram e apoiaram.

Ao Ricardo, por toda a ajuda, força, determinação e compreensão que me transmitiu ao longo destes cinco anos, tanto nos dias bons como nos dias maus. Muito obrigada!

Aos meus amigos que partilharam esta experiência comigo, em especial, à Joana e Filipa, pela sua disponibilidade e por toda a ajuda e companheirismo que me deram nestes cinco anos (vou ter saudades!).

À GeoAtributo, pela oportunidade e por toda a disponibilidade que me deram, que foi essencial para a finalização deste trabalho neste capítulo da minha vida.

Ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, na pessoa da Drª. Vânia Marçal, que foi exemplar no fornecimento de informação que necessitei.

RESUMO

Cartografia do risco de inundação no concelho de Vila Nova de Famalicão – Um instrumento de à aplicação à Proteção Civil

Vivemos hoje numa sociedade do risco, devido à dificuldade em quantificar, prevenir e anular os riscos. O risco tornou-se um aspeto a ter em conta no processo de planear o território a curto, médio e longo prazo. A progressiva urbanização dos territórios, nem sempre acompanhada das devidas medidas de planeamento e ordenamento do território, tem-se traduzido por um aumento das manifestações de riscos naturais, com consequências graves para a sociedade.

Será o risco de inundação aquele que irá ser avaliado na presente dissertação, tendo como caso de estudo o concelho de Vila Nova de Famalicão. Este risco apesar de ser incluído nos riscos ditos naturais sofre a influência da ação humana, pois os processos naturais causadores de prejuízos nas populações e nos seus bens são, muitas vezes, condicionados por processos antrópicos relacionados com a expansão urbana e progressiva impermeabilização dos solos, a desflorestação, entre outros. A exposição das pessoas aos processos de inundação, o valor dos bens potencialmente afetados e a vulnerabilidade social contribuem decisivamente para a intensidade das manifestações de risco, para a eficácia da gestão do socorro e emergência, bem como, para a recuperação após a crise.

A Proteção Civil assume um papel fundamental na proteção das pessoas e bens, e como tal achamos ser importante olhar para cartografia de risco como um instrumento que esta entidade possa utilizar como medida de proteção e de mitigação do risco de inundação. Tendo em consideração a falta, nos atuais planos municipais, de uma correta análise da vulnerabilidade à inundação no concelho de Vila Nova de Famalicão, é nosso objetivo nesta dissertação apresentar um modelo de análise da vulnerabilidade social aos perigos naturais e tecnológicos. A vulnerabilidade social foi assim avaliada através da analise fatorial, metodologia indicada por autores como Cutter et al. (2003) e Mendes et al. (2011), com algumas adaptações à realidade da área de estudo.

Em suma, pretende-se que o estudo de vulnerabilidade aqui apresentado, constitua um contributo para uma melhor gestão dos recursos e meios, especialmente à Proteção Civil, e que se torne um acréscimo aos estudos de suscetibilidade já apresentados, assim como uma orientação para as políticas públicas de prevenção, redução, mitigação e sensibilização ao risco, de modo a suportarem um mais correto ordenamento do território que promova a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos.

ABSTRACT

Flood risk cartography in Vila Nova de Famalicão municipality. An application tool for Civil Protection

We live today in an risk society, due to the difficulty in quantifying, preventing and cancel out risks. Risk became a major aspect to take into account in the process of territorial planning in the short, medium and long term. The progressive urbanization of territories, not always accompanied by appropriate land management measures, has resulted in increased manifestations of natural hazards, with serious consequences to society.

The flood risk will be assessed in this dissertation, using the municipality of Vila Nova de Famalicão as case study. This risk although included in natural hazards is influenced by human action because natural processes causing damages in populations and their goods are often conditioned by anthropic processes related to urban expansion and the progressive waterproofing of soils, deforestation, among others. The exposure of humans to flooding processes, the value of potentially affected property and social vulnerability contribute decisively to the intensity of risk events, to the effectiveness of assistance and emergency management as well as for after crisis recovery.

Civil Protection plays a key role in protecting people and property. Therefore it is important to understand risk cartography as a tool that Civil Protection can use as a measure of protection and mitigation of flood risk. Given the absence in the current municipal plans of an accurate analysis of vulnerability to flooding in the munucipality of Vila Nova de Famalicão, the aim of this dissertation is to present analysis model of social vulnerability to natural and technological hazards. Social vulnerability was thus assessed by factor analysis, methodology suggested by authors such as Cutter et al. (2003) and Mendes et al. (2011), with adaptations to the reality of the study area.

In short, this study of vulnerability is intended to be a contribution to a better management of resources and means, especially concerning Civil Protection, and that it becomes an addition to susceptibility studies already presented, as well as a guide for preventive public policies, reduction, mitigation and awareness raising to risk, in order to support a more correct land management that promotes safety and quality of life for citizens.

ÍNDICE GERAL

AGRADECIMENTOS --- II

RESUMO --- IV

ABSTRACT --- VI

ÍNDICE GERAL --- VIII

ÍINDICE DE FIGURAS --- XI

ÍNDICE DE QUADROS --- XIII

SIGLAS E ABREVIATURAS --- XV

I

NTRODUÇÃO --- 3Justificação da área de estudo--- 6

Objetivos --- 7

Metodologia --- 7

Organização da Tese --- 8

Parte I – Os Risco Naturais e a Proteção Civil

1.ASOCIEDADE DO RISCO E OS RISCOS NATURAIS --- 131.1 A Sociedade do Risco --- 13

1.2 Riscos Naturais: definição de conceitos --- 16

1.2.1. Risco de Inundação --- 21

2.GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO EM PORTUGAL --- 25

2.1 Quadro Legislativo Português --- 25

2.2 A Importância da Cartografia das Áreas de Inundação --- 28

3.PROTEÇÃO CIVIL E A SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE PORTUGUESA --- 33

3.1 A Proteção Civil --- 33

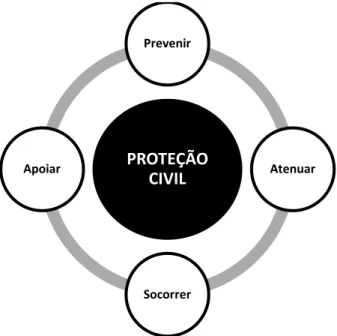

3.1.1. Objetivos da Proteção civil --- 33

3.1.2. Princípios Orientadores da Proteção Civil --- 35

3.1.3. Agentes da Proteção Civil --- 37

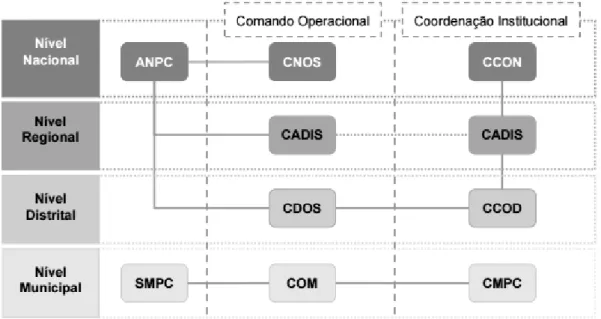

3.1.4. Estrutura da Proteção Civil --- 38

Famalicão

4.VILA NOVA DE FAMALICÃO – ASPETOS DA SUA INDIVIDUALIDADE --- 47

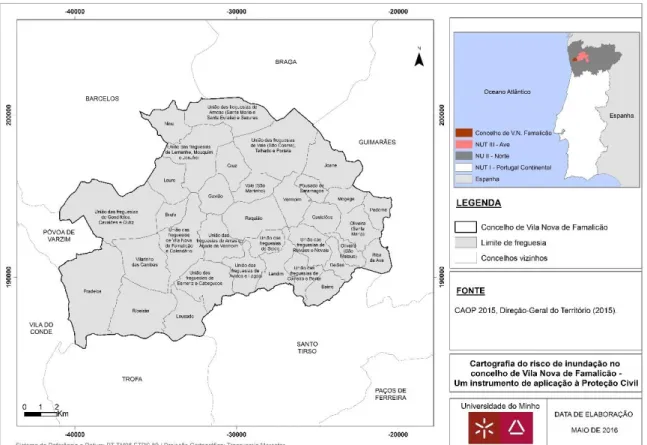

4.1 O território – Enquadramento geográfico e caracterização física --- 47

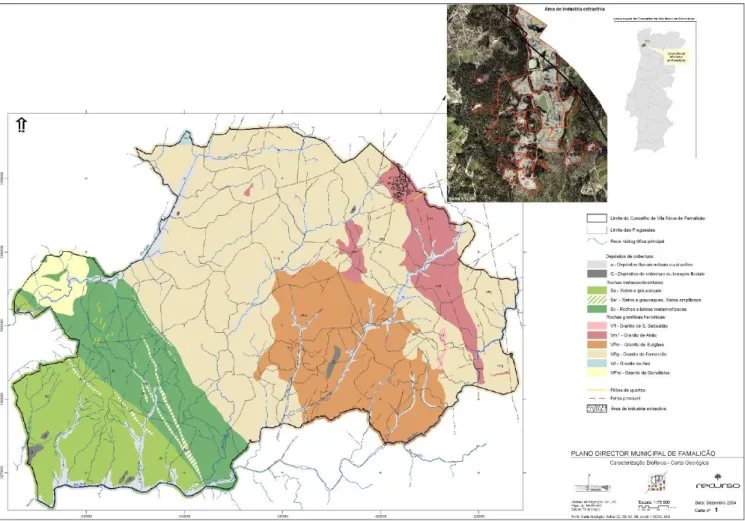

4.1.1. Enquadramento Geográfico --- 47 4.1.2. Caracterização Física --- 50 4.1.2.1. Caracterização Climática --- 50 4.1.2.2. Geologia e Tectónica --- 55 4.1.2.3. Hipsometria --- 62 4.1.2.4. Declives --- 64 4.1.2.5. Hidrografia --- 66

4.1.2.6. Carta de Uso e Ocupação do Solo --- 68

4.2 Caracterização Humana --- 71 4.2.1. Demografia --- 71 4.2.1.1. População Residente --- 71 4.2.1.2. Densidade Populacional --- 71 4.2.1.3. Estrutura Etária --- 78 4.2.2. Estrutura Económica --- 83 4.2.2.1. Setores de Atividade --- 83 4.2.2.2. Atividades económicas --- 89 4.2.3. Crescimento Urbano --- 90 4.2.3.1. Evolução Urbanística --- 90 4.2.3.2. Parque Edificado --- 94 4.2.3.3. Vias de Comunicação --- 104 4.2.3.4. Equipamentos Coletivos --- 106

5.O RISCO DE INUNDAÇÃO NO CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO --- 115

5.1 Cartografia de risco de inundação --- 115

5.1.1. Metodologia adotada para determinar a Suscetibilidade às inundações --- 115

5.1.2. Metodologia para a avaliação da vulnerabilidade (social) --- 118

5.1.2.1. Variáveis de análise --- 120

B

IBLIOGRAFIA ---139 Livros e Artigos --- 139 Estatísticas --- 142 Legislação Portuguesa --- 143 Legislação Europeia --- 144 Online --- 145A

NEXOS147

ANEXO I – Equipamentos Ecolares do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 148

ANEXO II – Variáveis Consideradas na Análise da Vulnerabilidade Social --- 154

ANEXO III – Comunalidades das variáveis --- 155

ÍINDICE DE FIGURAS

Figura 1: Triângulo do risco --- 20

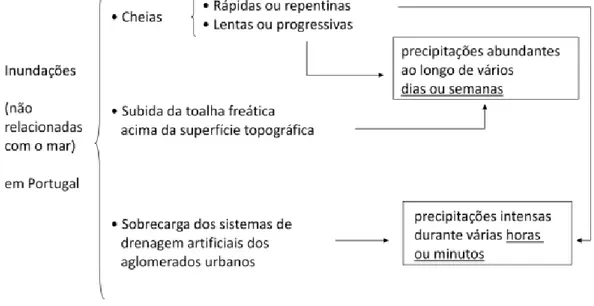

Figura 2: Relação entre as características da pluviosidade e os tipos de inundações em Portugal 23 Figura 3: Objetivos da Proteção Civil em Portugal --- 34

Figura 4: Princípio orientadores da Proteção Civil em Portugal --- 36

Figura 5: Estrutura da Proteção Civil --- 38

Figura 6: Estrutura das operações de Proteção Civil em Portugal --- 39

Figura 7: Enquadramento geográfico do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 48

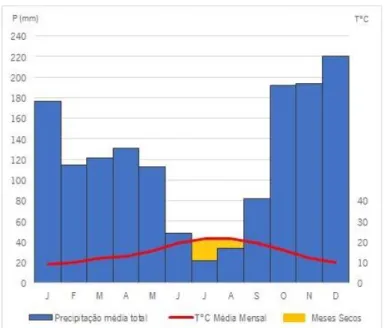

Figura 8: Gráfico termopluviométrico para a região do Minho --- 50

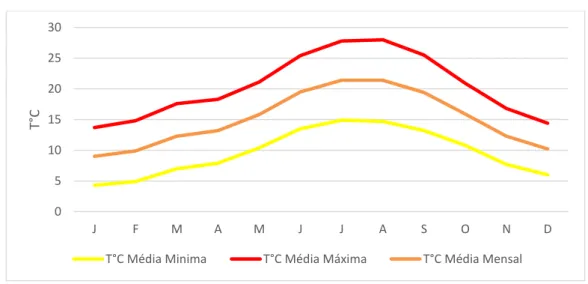

Figura 9: Temperatura média mensal, média máxima mensal e média mínima mensal --- 51

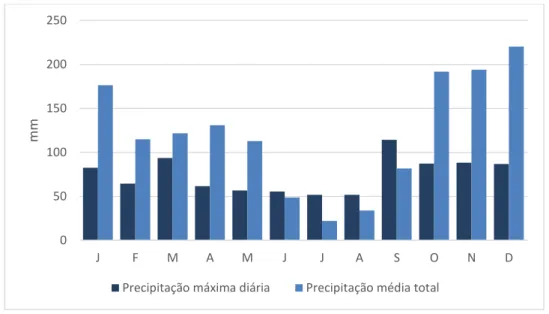

Figura 10: Precipitação máxima diária e distribuição mensal da precipitação média total (mm) --- 52

Figura 11: Humidade relativa (H) às 9 e 18 horas --- 53

Figura 12: Frequência (%) e velocidade do vento (km/h) --- 54

Figura 13: Carta geológica do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 57

Figura 14: Carta hipsométrica do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 64

Figura 15: Carta de declives do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 65

Figura 16: Hidrologia do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 67

Figura 17: Distribuição dos usos do solo no concelho de Vila Nova de Famalicão, segundo a COS 2007. --- 69

Figura 18: População residente (N.º) no concelho de Vila Nova de Famalicão (1991, 2001 e 2011) --- 72

Figura 19: Densidade populacional (habitantes/km2) em 2001 e 2011 por unidades territoriais -- 75

Figura 20: Densidade Populacional (habitantes /km2) no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) --- 76

Figura 21: População residente (N.º), por grandes grupos etários, no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) --- 79

Figura 22: Pirâmide etária do concelho de Vila Nova de Famalicão, em 2001 e 2011 --- 79

Figura 23: População residente por grandes grupos etários (%) no concelho de Vila Nova de Famalicão (2011) --- 80

Figura 24: População empregada (N.º), por setor de atividade económica no concelho de Vila Nova de Famalicão --- 85

2011 --- 86

Figura 26: Sistema urbano do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 92

Figura 27: Alojamento (N.º) no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) --- 95

Figura 28: Edifícios (N.º) no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) --- 98

Figura 29: Estado de conservação dos edifícios (%) do concelho de Vila Nova de Famalicão (2011) --- 100

Figura 30: Rede Viária do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 105

Figura 31: Rede Ferroviária do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 106

Figura 32: Instalações dos agentes de Proteção Civil no concelho de Vila Nova de Famalicão --- 114

Figura 33: Carta de suscetibilidade a cheias e inundações --- 117

Figura 34: Densidade demográfica por secção estatística no concelho de Vila Nova de Famalicão (população exposta) --- 122

Figura 35: Vulnerabilidade social por secção estatística no concelho de Vila Nova de Famalicão --- 124

Figura 36: Carta de risco de cheias e inundações --- 126

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Órgãos de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão --- 40

Quadro 2: Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão (convocação, composição e competências) --- 42

Quadro 3: Freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 48

Quadro 4: Distribuição dos usos do solo no concelho de Vila Nova de Famalicão --- 70

Quadro 5: População residente (N.º) no concelho de Vila Nova de Famalicão (1991, 2001 e 2011) e respetiva variação relativa (1991 – 2011) (%) --- 73

Quadro 6: Densidade Populacional (habitantes /km2) por freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) e respetiva variação relativa (%) --- 77

Quadro 7: População residente por grandes grupos etários (N.º e %), no concelho de Vila Nova de Famalicão (2011) --- 81

Quadro 8: População empregada por setor de atividade, por unidades territoriais, em 2011 --- 84

Quadro 9: População Empregada (N.º e %), por setor de atividade económica, no concelho de Vila Nova de Famalicão (2011) --- 87

Quadro 10: População empregada (N.º e %), por atividade económica (CAE Rev. 3), no concelho de Vila Nova de Famalicão (2011) --- 89

Quadro 11: Alojamentos e edifícios (N.º) no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) e a respetiva variação (%) --- 94

Quadro 12: Alojamentos (N.º) no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) e respetiva variação relativa (%) --- 96

Quadro 13: Edifícios (N.º) no concelho de Vila Nova de Famalicão (2001 e 2011) e respetiva variação relativa (%) --- 98

Quadro 14: Estado de conservação dos edifícios (N.º) do concelho de Vila Nova de Famalicão (2011) --- 102

Quadro 15: Rede viária do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 104

Quadro 16: Centros de dia no concelho de Vila Nova de Famalicão --- 107

Quadro 17: Lares de idosos no concelho de Vila Nova de Famalicão --- 109

Quadro 18: Equipamentos culturais do concelho de Vila Nova de Famalicão --- 111

SIGLAS E ABREVIATURAS

A Autoestrada

ACES Agrupamento de Centros de Saúde

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil

APA Agência Portuguesa do Ambiente

BGRI Base Geográfica de Referenciação da Informação

CAE Rev.3 Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, Revisão 3

CAOP Carta Administrativa Oficial de Portugal

CCO Centros de Coordenação Operacional

CCOD Centros de Coordenação Operacional Distrital

CCON Centros de Coordenação Operacional Nacional

CDOS Comando Distrital de Operações de Socorro

CDPC Comissão Distrital de Proteção Civil

CIM Comunidade Intermunicipal

CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil

CNOS Comando Nacional de Operações de Socorro

CNPC Comissão Nacional de Proteção Civil

COM Comandante Operacional Municipal

COS2007 Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007

EM-DAT The International Emergency Disasters Database EM Estrada Municipal

EN Estrada Nacional

GNR Guarda Nacional Republicana

IC Itinerário Complementar

ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

INE Instituto Nacional de Estatística

IP Itinerário Principal

IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera

IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social

PDM Plano Diretor Municipal

PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

PMEPC Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

PMOT Planos Municipais de Ordenamento do Território

PSP Polícia de Segurança Pública

REN Reserva Ecológica Municipal

RPDM Revisão do Plano Diretor Municipal

SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro

SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil

SPSS Statistical Package for the Social Sciences TIPAU Tipologia de Áreas Urbanas

USF Unidade de Saúde Familiar

UCSP Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados

ONU Organização das Nações Unidas

USP Unidade de Saúde Pública

0

INTRODUÇÃO

— Quais os riscos que mais afetam o concelho de Vila Nova de Famalicão?

— Que significado têm as inundações na vida das populações de Vila Nova de Famalicão? — Qual a importância da cartografia de risco de inundação como instrumento de ordenamento? — De que forma a cartografia de risco poderá ser uma ferramenta de apoio à Proteção Civil? Estas são algumas das questões de partida para o estudo sobre o risco de inundação no concelho de Vila Nova de Famalicão que orientam o trabalho desta dissertação de mestrado. Este risco apesar de ser incluído nos riscos ditos naturais sofre influência da ação humana, pois os processos naturais causadores de prejuízos nas populações e nos seus bens são, muitas vezes, condicionados por processos antrópicos relacionados com a expansão urbana e a progressiva impermeabilização dos solos, a desflorestação, entre outros. Aqui a Proteção Civil assume um papel fundamental na proteção das pessoas e bens e, como tal, achamos ser importante olhar para cartografia de risco como um instrumento que esta entidade pode utilizar como medida de proteção e de mitigação do risco de inundação.

Os riscos hidrológicos estão por norma associados à presença de água proveniente da precipitação e são, para a maioria dos autores, diferenciados em risco de cheia, risco de inundação e risco de alagamento (Teles, 2010). Para Rebelo (2001) o risco de inundação implica a consideração de vários elementos naturais (declive, permeabilidade ou impermeabilidade do substrato rochoso, dimensão e forma da bacia hidrográfica, características do coberto vegetal), e humanos (barragens, diques, modo de ocupação do solo).

As inundações, devido à sua magnitude e dimensão, poderão provocar a perda de vidas, destruição de bens materiais e danos no ambiente, sendo inclusivamente considerados pela EM-DAT1 (The

International Emergency Disasters Database) como um dos riscos mais destruidores. Em Portugal, o risco de inundação é um dos mais importantes e provavelmente o responsável, no século XX, por impactes económicos e sociais muito significativos (Sá e Vicêncio, 2011). Mas, apesar de ser um

1 Base de Dados Internacional sobre Catástrofes Naturais - Emergency Events Database (EM-DAT), criada em 1988 pelo Centre for Research on the

Epidemiology of Disasters (CRED) – Université Catholique de Louvain, Belgium – e pela US Agency for International Development Office of Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA), reúne informação sobre acidentes naturais e tecnológicos desde 1900.

fenómeno impossível de evitar, existem diversas atividades humanas como sejam a ocupação de planícies aluviais e a redução da retenção natural dos solos, bem como as condições meteorológicas, devido à sua irregularidade, que contribuem para uma maior probabilidade de ocorrências de inundações bem como o agravamento dos seus efeitos (Martins, 2013).

A presença do ser humano em áreas de elevado risco de inundações pode causar danos e elevados prejuízos sociais, económicos e até mesmo perda de vidas humanas. Assim, torna-se fundamental e imprescindível que a população e governantes tenham conhecimento deste risco, dos locais mais críticos onde eles podem ocorrer, mas para tal é necessário que estas áreas sejam cartografas de forma a melhorar o seu planeamento e ocupação.

A construção de um mapa que identifique e delimite áreas suscetíveis a inundações permitirá antecipar as reações das pessoas face a essas situações. Neste sentido, a avaliação do risco de inundação e a elaboração da cartografia de áreas inundáveis tornam-se essenciais no planeamento local e regional associada à decisão-ação técnico-política (Alonso et al., 2014). Este poderá ser um instrumento importante também para os serviços de Proteção Civil de âmbito nacional ou municipal, uma vez que os principais objetivos da sua missão são a prevenção dos riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles resultantes, daí que a cartografia de risco seja uma ferramenta essencial para a prossecução desse propósito (Sá e Vicêncio, 2011).

A cartografia de risco de inundações encontra-se contemplada no Decreto-Lei nº 364/98, de 21 de novembro que estabelece a obrigatoriedade da elaboração da carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias e no Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro que aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações.

As cartas de zonas inundáveis, devem ser tidas em consideração para efeitos da delimitação das zonas de risco de inundação no âmbito da elaboração ou revisão dos planos municipais de ordenamento do território, bem como para efeitos da elaboração das cartas da reserva ecológica nacional.

Alonso et al. (2010:35) indicam que a “cartografia de risco de inundação apresenta como objetivo demarcar áreas inundáveis e, caso seja possível, relacionar estes dados com as magnitudes de caudal e as próprias frequências de ocorrência, assim como, com a identificação dos elementos e processos expostos e respetiva vulnerabilidade”. Com efeito, a cartografia de risco de inundação permite delimitar zonas adjacentes aos rios com base na probabilidade destas serem afetadas por este tipo

de eventos extremos. A identificação destas zonas de risco, sintetiza um conjunto de conhecimentos hidrológicos, geomorfológicos, hidráulicos e socioeconómicos da superfície inundável, assim como a importância de uma valoração do nível de risco (Alonso et al., 2010).

Após ser feita a identificação e a caracterização das áreas suscetíveis à ocorrência de inundações ou cheias, ou sejam, as áreas inundáveis, bem como a identificação das áreas com maior exposição de pessoas e bens, sobretudo onde podem manifestar-se com gravidade elevada, ou sejam as de maior vulnerabilidade, é possível definir as melhores estratégias de resposta, testar a eficácia dos meios e recursos existentes, perceber os constrangimentos físicos e funcionais à mobilidade e encontrar alternativas de gestão integrada, incluindo a aplicação do princípio da precaução e o apoio à decisão (Sá e Vicêncio, 2011).

O concelho de Vila Nova de Famalicão é apresentado no estudo realizado por Sá e Vicêncio, para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, como uma área de elevada suscetibilidade ao risco de inundação, já que aqui ocorrem, durante a época de inverno (devido à elevada pluviosidade que se regista na região minhota), inúmeros registos de inundações ao longo de todo o território concelhio, mas principalmente junto ao rio Este.

Tomando em consideração a elevada suscetibilidade deste território ao risco de inundação, esta dissertação passará pela elaboração da cartografia de risco de inundação, onde se encontrem representadas as diversas áreas suscetíveis à ocorrência de inundações e, também, as mais ou menos vulneráveis e expostas. Pretende-se assim apresentar algo que ainda não foi realizado para este concelho, nomeadamente a cartografia da vulnerabilidade às inundações e cheias – exposição das pessoas, mas mais que isso, também dos bens que podem ser afetados e não apenas a cartografia da suscetibilidade que era o que se fazia até agora – conjugar declives, litologia, tectónica, exposições – ou seja, só a parte das características físicas (componente natural). Assim, neste estudo pretende-se avaliar a “(…) propensão individual e coletiva para a exposição ao risco, bem como a capacidade de resposta a um acontecimento perigoso, baseada nas características dos indivíduos, grupos e comunidades e nas características estruturais dos territórios” (Mendes et al., 2011:101). A avaliação apresentada para a vulnerabilidade social assenta num processo de definição de índices para a criticidade, criticidade esta que corresponde ao conjunto de características e comportamentos dos indivíduos que podem contribuir para a rutura do sistema e dos recursos das comunidades e que lhes permitem responder ou lidar com cenários catastróficos (Mendes et al., 2011).

JUSTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Nas últimas décadas as cidades tendem a crescer, mas a falta de planeamento e de coerência no desenvolvimento do espaço urbanizado provoca, por vezes, graves desajustamentos. Os centros urbanos estão em progressiva descaracterização e desvalorização e as periferias em incontrolada e anárquica expansão, onde é visível uma grande promiscuidade de usos e vivências. As populações têm vindo nos últimos anos a assumir, quer de forma consciente ou inconscientemente, riscos não desprezáveis, instalando-se em áreas de elevado risco, como é o caso de áreas onde ocorrem inundações.

O concelho de Vila Nova de Famalicão é um dos poucos territórios na região do Minho que tem vindo a crescer nas últimas décadas, levando a que a pressão sobre os recursos hídricos tenha vindo a aumentar nos últimos anos. Conjugando a ocupação em áreas inundáveis, resultante do mau ordenamento territorial, com os fenómenos meteorológicos extremos, isto é, chuvas rápidas e de caráter torrencial, o resultado traduz-se na existência de inúmeras ocorrências de inundações, que põem em risco não só bens materiais, como a população que reside nestas áreas.

Foram estas premissas que levaram os Serviços da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão a nos colocarem o desafio de elaborar uma cartografia de risco de inundação para o concelho e que nós de imediato aceitamos e tentamos responder com a elaboração desta dissertação de mestrado. A importância de elaborar um estudo sobre esta temática, consiste em tentar fornecer um instrumento de ordenamento do território à Proteção Civil, de modo a que esta possa melhorar a sua intervenção, em caso de ocorrência deste fenómeno, e se tornar mais eficiente e eficaz no Teatro de Operações, pelo que ao longo desta dissertação se irá privilegiar sempre que possível a relação entre a componente científica com a componente mais operacional.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho consiste em estudar o risco de inundação, nomeadamente através a elaboração de uma cartografia de risco que servirá de instrumento de aplicação à Proteção Civil, tomando como caso de estudo o concelho de Vila Nova de Famalicão. Para atingir este propósito foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

— Entender de que forma a Proteção Civil se encontra estruturada;

— Entender de que forma a Proteção Civil tem impacto na proteção da sociedade civil em caso da ocorrência de um acidente ou numa situação de inundação e de cheia;

— Caracterizar geograficamente o território do concelho de Vila Nova de Famalicão com vista à determinação da probabilidade de ocorrência de processos naturais perigosos associados às inundações e às cheias;

— Elaborar um estudo sobre o risco de inundação no concelho de Vila Nova de Famalicão, através da exposição de pessoas e da vulnerabilidade às inundações e às cheias;

— Delimitar as principais áreas afetadas pelas inundações;

— Identificação de medidas de mitigação do risco.

METODOLOGIA

De forma a darmos resposta aos objetivos que foram formulados, resposta esta que será tanto mais rápida e assertiva quanto melhores as metodologias adotadas, umas mais teóricas, e outras mais prática. Os diferentes métodos aplicados serão descritos de forma mais pormenorizada nos capítulos respetivos.

Porém em termos gerais, o enquadramento conceptual e tipológico do risco teve por base uma vasta recolha bibliográfica e legislativa, com o intuito de tentar esclarecer alguns conceitos de difícil definição e perceber o sentido que esses conceitos adquirem em termos legislativos e regulamentares. Em relação à Proteção Civil Portuguesa recorreu-se à Lei de Bases da Proteção Civil, publicada na Lei n.º 27/2006 de 3 de julho (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto), para estabelecer os objetivos, princípios, competências, organização e as suas áreas de atuação em

Portugal. Todavia de modo a perceber qual a importância que a Proteção Civil Municipal possui na sua área de atuação, realizaram-se várias entrevistas e visitas aos serviços da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, para perceber quais são as atividades levadas a cabo por este serviço e a sua relação com a população famalicense.

A caracterização física da área de estudo foi suportada em insistente pesquisa bibliográfica e cartográfica temática em papel e em formato digital, tendo ainda sido utilizado o software ArcGis 10.3 para a elaboração de diferentes mapas, como o do uso do solo. A caracterização climática baseou-se nos dados das normais climatológicas, enquanto que a caracterização humana e socioeconómica se baseou nos dados estatísticos dos Censos de 1991 até 2011, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A análise das áreas inundáveis (nomeadamente a suscetibilidade) no concelho de Vila Nova de Famalicão foi feita através da cartografia já realizada no âmbito do Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, publicado em 2014. Por sua vez a análise da vulnerabilidade às inundações teve por base os dados da BGRI 2011, disponibilizado pelo INE, tendo os dados sido tratados no software SPSS, e a cartografia dos diversos elementos, elaborada no ArcGis 10.3.

ORGANIZAÇÃO DA TESE

A presente dissertação de mestrado apresenta-se organizada em duas partes distintas. A Parte I – Os Risco Naturais e a Proteção Civil, subdividida em tês capítulos que constituem o suporte teórico do trabalho e a Parte II – A Cartografia do Risco de Inundação no concelho de Vila Nova de Famalicão, subdividida em dois capítulos, onde se apresenta o estudo de caso.

No primeiro capítulo, apresentam-se as questões conceptuais e tipológicas dos riscos naturais, contextualizadas nas inseguranças e incertezas das sociedades atuais, geradoras de novas vulnerabilidades e de novos riscos.

O segundo capítulo é destinado à gestão do risco de inundação, onde se tenta perceber o modo como este risco é abordado na legislação portuguesa. A aceitação do conceito de risco nos instrumentos de

gestão do território e o enquadramento legal das áreas sujeitas a risco de inundação são formas para efetivar a prevenção e proteção dos riscos naturais, em geral, e do risco de inundação em particular. No terceiro capítulo apresenta-se o papel da Proteção Civil e a sua relação com a sociedade, com a identificação dos objetivos, princípios orientadores e a sua estrutura nacional, distrital e municipal. Neste âmbito, à escala local, tentou-se perceber a importância que a Proteção Civil Municipal na sociedade local, e quais a as atividades que tem vindo a ser realizadas, tendo em vista a proteção das pessoas e bens.

No quarto capítulo faz-se o enquadramento territorial da área em estudo. Apresentam-se os aspetos gerais do concelho de Vila Nova de Famalicão com as suas individualidades físicas e humanas e apresenta-se o processo de urbanização recente no concelho, articulando as questões demográficas, sociais e económicas, com as questões da ocupação do solo.

O quinto capítulo contempla propriamente o risco de inundação no concelho de Vila Nova de Famalicão, apresentando-se a cartografia de risco elaborada no âmbito do PMEPC de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente, a suscetibilidade e a localização do risco, e a cartografia criada neste trabalho, que diz respeito à vulnerabilidade social.

Por último as conclusões do trabalho e as recomendações. É aqui que se retomam as sínteses parciais que fomos fazendo em cada um dos capítulos, integrando-as num todo coerente que nos permita avançar com algumas propostas de adoção das questões dos riscos naturais nas políticas e nas práticas do ordenamento do território e principalmente no âmbito da Proteção Civil.

PARTE I

1

A SOCIEDADE DO RISCO E OS RISCOS

NATURAIS

A “convivência do Homem com o seu Meio nem sempre se pautou pela harmonia. Desde sempre, e não raras vezes, a dinâmica natural afectou profunda e quase irremediavelmente as sociedades nas suas dimensões social, económica e cultural” (Teles, 2010:45).

1.1

A SOCIEDADE DO RISCO

Atualmente podemos considerar que vivemos numa “sociedade do risco” (Beck, 1992; Mendes, 2002), devido à dificuldade que existe em quantificar, prevenir e anular os riscos. A consideração do risco tornou-se um aspeto a ter em conta no processo de planear o território a curto, médio e longo prazo, dependendo do programa de desenvolvimento e do âmbito territorial escolhido.

Apesar de os perigos sempre terem existido na história da humanidade, a sua avaliação é substancialmente diferente entre as sociedades tradicionais e as sociedades ditas modernas. No passado as pessoas viviam sobre a ameaça de fatores de risco que tinham origem no mundo natural e que não derivavam diretamente do ser humano, mas os riscos emergentes das sociedades industrializadas são manufaturados porque resultam da ação do conhecimento e da tecnologia humana sobre a natureza, isto é, decorrem das atitudes, perceções e comportamentos assumidos pelos indivíduos e grupos sociais ao longo do tempo (Areosa e Neto, 2014).

Teles (2011) indica que, se antes se procurava no progresso científico e tecnológico a justificação para o desenvolvimento de uma sociedade moderna, cada vez mais industrializada e globalizante, nas sociedades atuais onde a incerteza e a insegurança são geradas por novos riscos, justificam as frequentes preocupações com os riscos (naturais, tecnológicos, biológicos e económicos e sociais). A sociedade parece revelar “uma hipersensibilidade ao risco” (Amaro, 2008:85), tomando consciência de que os recursos que constituem a base da riqueza das sociedades estão cada vez

mais poluídos e, que parecem crescer as forças destrutivas (como por exemplo as grandes cheias e inundações, tornados, tempestades, incêndios florestais).Deixando assim de se preocupar tanto com os usos da natureza de forma utilitária, para se preocupar com as consequências gravosas do próprio desenvolvimento urbano-industrial. Aos conflitos da sociedade industrial que se centravam, sobretudo, na distribuição de recursos escassos, somam-se hoje outros conflitos que incidem sobre a produção, a definição e a distribuição dos riscos causados pelo próprio sistema industrial e tecnológico (Amaro, 2008).

Como indica Areosa e Neto (2014), cada vez mais as civilizações são confrontadas com a instabilidade e agressividade dos fenómenos naturais, potenciando um cenário mais ameaçador. Mas também quanto maior é a exposição ao risco por parte das populações, maior é a tendência para se desvalorizar esse mesmo risco (Teles, 2010).

Neste sentido, a “sociedade de risco” caracteriza-se essencialmente por uma carência, qual seja, a impossibilidade de prever externamente as situações de perigo e, dessa forma, confrontada consigo mesmo em relação aos riscos (Dornelas, 2011). Para Beck et al. (2000:166), a “sociedade de risco” significa que se vive na “idade dos efeitos secundários”, onde nada é certo além da incerteza. Esta noção de risco surge associada ao conceito de modernização reflexiva, sendo definido como uma forma sistemática de lidar com perigos e inseguranças induzidas e introduzidas pela própria modernização (Areosa e Neto, 2014).

Existem dois períodos distintos para marcar a transição em que a sociedade de risco sucede à sociedade industrial (Areosa e Neto, 2014; Beck et al., 2000). O primeiro momento corresponde à “modernidade reflexiva ou reflexividade2” (Areosa e Neto, 2014:12), onde os riscos, as ameaças e os

efeitos perversos das sociedades industriais, coexistem de igual forma, mas não fazem parte da agenda dos media, nem da discussão pública. Enquanto que num segundo momento, as discussões sobre os efeitos dos riscos passam a ocupar esses espaços de debate.

As fontes dos perigos deixam de estar centradas na ignorância, mas sim no saber (Dornelas, 2011). Os elevados níveis de informação e de conhecimento originam o aumento de tensão, angustia e consciencialização nas sociedades, trazendo a público alguns dos riscos que até então eram inauditos da opinião pública. Para Areosa e Neto (2014:15) “(…) as sociedades modernas transformaram-se

2 “A modernização reflexiva significa uma autodestruição criativa da sociedade industrial. O termo reflexividade, na perspetiva de Beck, não significa,

essencialmente, reflexão, representa, sobretudo, auto confrontação entre os efeitos da sociedade de risco e da sociedade industrial, visto que esta última mostra-se incapaz de monitorizar e resolver determinadas situações incertas (Beck et al., 2000)” (Areosa e Neto, 2014:12).

em sociedades de risco porque estavam mais preocupadas em debater, prevenir e gerir as consequências futuras dos riscos, do que em refletir porque estavam elas próprias a criar e/ou empolar as ameaças que os potenciavam”. Assim, as sociedades do risco elevam o lado obscuro das incertezas humanas e a sua ineficiência para determinar algumas ameaças a que as pessoas se encontram sujeitas no quotidiano.

Num quadro de grande instabilidade e incertezas, “(…) a segurança assume um novo conceito, abrangendo não só a segurança individual ou nacional, mas sim a segurança global, motivando a redefinição dos sistemas de informações e o papel das forças armadas, das forças de segurança e das forças de socorro e de assistência às populações” (Amaro, 2008:87). O conceito de segurança humana articula-se, diria mesmo, integra-se, no conceito de vulnerabilidade social ou vulnerabilidade da segurança humana na sociedade de risco.

Para Nunes et al. (2004:25) “a governação do risco e da incerteza constitui um problema central nas sociedades contemporâneas, estando na origem da formulação e execução de políticas de prevenção e de precaução dirigidas a problemas ambientais. A distinção entre situações de risco associadas a políticas de prevenção e situações de incerteza associadas a políticas de precaução pode ser, ela própria, objecto de controvérsia e de conflito”.

O princípio da precaução afirma a necessidade de uma nova postura, frente aos riscos e incertezas científicas. Advindo das pressões a que a sociedade civil se encontra exposta, tal princípio afirmou-se no cenário do direito internacional do ambiente, norteando as ações frente às incertezas e aos riscos presentes na sociedade (Dornelas, 2011). O princípio da precaução tem como objetivo impedir que ocorram danos (no ambiente, nas pessoas, nos animais ou nos bens), concretizando-se, portanto, pela adoção de cautelas (Aragão, 2013). De um geral, pode-se afirmar que este destina-se a controlar os riscos hipotéticos ou potenciais que podem vir a ocorrer.

Tendo assim em conta a necessidade de mitigar as consequências dos riscos a que as sociedades estão hoje sujeitas, existiu a necessidade de criar uma entidade que fosse capaz de assegurar a segurança da sociedade contemporânea e atuar em caso de emergência. No passado verificou-se que as entidades responsáveis atuavam depois de acontecer a catástrofe ou acidente grave. Agora, com a aplicação do principio da precaução no direito nacional, atua-se antes de acontecer, existindo assim a necessidade de antever as consequências que determinada ação poderá ter.

Em Portugal, apesar de nas últimas décadas não ter sido atingido por acidentes ou catástrofes que pusessem em causa a segurança nacional (como é o caso de conflitos e guerras, atentados terroristas), todos os anos somos vítimas de fenómenos extremos, como cheias e inundações e grandes incêndios florestais (Amaro, 2008) que colocam em perigo populações e infraestruturas. E tudo se repete anualmente sem grandes melhorias significativas.

Amaro (2008) reflete sobre parte destes desastres que afetam o nosso país, e indica que estes são consequência da falta de um correto ordenamento territorial. O mesmo autor cita no seu texto Leandro (2007) que refere que “se as Autarquias têm sido responsáveis por grande parte do desenvolvimento do País, reconhecimento que deve ser feito são, em muitos casos, as grandes responsáveis, não só pelos gravíssimos atentados ambientais que têm ocorrido e que estão à vista de todos, como também pela falta de prontidão da Proteção Civil nas suas áreas de responsabilidade. Estamos, como sociedade nacional, já a pagar o preço de omissões e de decisões desastradas, o que se pode agravar no futuro” (Amaro, 2008:90).

Portanto não é necessário haver mortes nem avultados prejuízos materiais para nos preocuparmos, pois, como alerta Teles (2010) basta pensar que existem fenómenos capazes de provocar alterações prejudiciais num determinado sistema, para chegarmos ao entendimento do perigo que eles representam. O risco de inundação, tratado neste trabalho, é um bom exemplo de como um fenómeno bastante frequente e normal nas planícies aluviais dos principais rios do país pode, por vezes, tornar-se excecional e bastante devastador.

1.2

RISCOS NATURAIS: DEFINIÇÃO DE

CONCEITOS

Desde sempre ocorrem catástrofes naturais3 com um elevado grau de destruição, todavia, a atenção

dedicada aos fenómenos naturais tem sido crescente nos últimos anos. Isto ocorre, não porque tenha aumentado o número de ocorrências ou a sua magnitude tenha vindo realmente a aumentar, mas porque se denota um agravamento das consequências destes fenómenos extremos, no que se refere

3 Na Lei de Bases da Proteção Civil (Lei nº 27/2006, de 3 de julho), no seu artigo 3º, a catástrofe é definida como “o acidente grave ou a série de

acidentes graves susceptíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as condições de vida e o tecido sócio-económico em áreas ou na totalidade do território nacional”.

à importância dos danos e à natureza dos valores ameaçados, ou seja, as consequências da exposição ao risco têm sido mais gravosas.

A escolha da terminologia a adotar na temática dos riscos é difícil, pois ao longo dos anos, diversos autores abordam esta problemática de forma diferente, levando a que não exista um entendimento consensual sobre os conceitos utilizados. Em relação à língua portuguesa, esta dificuldade acresce, uma vez que se torna complicado traduzir termos que só têm verdadeiro significado na língua de origem, com acontece, por exemplo, com o termo inglês hazard.

Nos anos 90 do século passado, considerada a Década Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, surgiram vários “(…) trabalhos sobre os riscos naturais e como a terminologia usada não era absolutamente comparável ou completamente explícita, vários autores avançaram com definições com o objetivo de tentar o esclarecimento dos equívocos e a uniformização da linguagem científica sobre o tema” (Teles, 2010:50).

Em Portugal são frequentemente utilizados termos como risco, perigo e crise ou desastre e catástrofe, mas também vulnerabilidade, eventualidade, suscetibilidade e perigosidade. Para a maioria dos autores o entendimento de acontecimentos naturais extremos obedece a um conjunto de conceitos sequenciais, nomeadamente: hazard, vulnerabilidade, risco e crise.

São várias as definições e traduções para português do termo hazard, como acaso, azar, perigo ou perigosidade, mas nas diferentes conceptualizações, o hazard é sempre considerado como um processo potencialmente perigoso e é uma designação ainda muito utilizada. Para Smith (1996) o hazard é “um processo que ocorre naturalmente ou que é induzido pelo homem com potencial para causar dano, ou seja, é uma fonte geradora de perigo”. Também a ONU na Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes, define hazard como “um fenómeno físico ou atividade humana com potencial danoso, que pode causar a perda de vidas, danos na propriedade (materiais/património), distúrbios sociais e económicos ou degradação ambiental” (UNISDR, 1990 citado por Teles, 2010:51). Cutter et al. (2003) define hazard como as ameaças potenciais às pessoas e coisas a que dão valor e surgem da interseção dos sistemas humanos, processos naturas e sistemas tecnológicos. Quanto ao termo perigosidade, Julião et al. (2009:21) referem que corresponde à “probabilidade de ocorrência de um processo ou acção (natural, tecnológico ou misto) com potencial destruidor (ou para provocar danos) com uma determinada severidade, numa dada área e num dado período de tempo”.

No contexto das inundações, o conceito de suscetibilidade tem várias interpretações, “para alguns autores a suscetibilidade resume-se à predisposição de uma determinada área para ser afetada por estes fenómenos” (Dias et al., 2014:16). Esta avaliação tem assim em conta os fatores físicos do terreno, não contemplando o seu período de retorno ou a probabilidade de ocorrência (Julião et al., 2009). O conceito de suscetibilidade é também aplicado aos elementos afetados por uma inundação, isto é, refere-se ao processo de geração de dano, estando dependente de uma ou mais características da inundação e da constituição dos elementos afetados (Dias et al., 2014).

O conceito de risco depende especialmente da vulnerabilidade dos elementos expostos a um perigo. A noção de vulnerabilidade, associada à noção de risco, tem sido matéria de discussão entre os vários estudiosos destas matérias (Rebelo, 1999) e subsiste uma confusão entre os termos utilizados para tratar os riscos e as vulnerabilidades (Rebelo, 2003). Podemos considerar que o risco é o somatório de algo que não tem a ver com a vontade do ser humano, mas que resulta da presença direta ou indireta do ser humano, ou seja, a vulnerabilidade (Rebelo, 1999). Portanto a vulnerabilidade é intrínseca à noção de risco. Alguma da dificuldade na quantificação do risco advém da dificuldade da quantificação da vulnerabilidade.

O termo vulnerabilidade foi introduzido por Varnes (1984), definindo como o grau dos danos de um elemento ou conjunto de elementos em risco, resultante da ocorrência de um fenómeno natural com determinada magnitude ou intensidade.

De acordo com Julião et al. (2009:21), a vulnerabilidade corresponde ao “grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos expostos, em resultado da ocorrência de um processo (ou acção) natural tecnológico ou misto de determinada severidade. Expressa numa escala de 0 (sem perda) a 1 (perda total). Reporta-se aos elementos expostos. Pressupõe a definição de funções ou matrizes de vulnerabilidade reportadas ao leque de severidades de cada perigo considerado”.

Assim, a vulnerabilidade deve contemplar para a população direta ou indiretamente exposta, a estimativa dos danos ou prejuízos em função do tipo de perigosidade, quer a capacidade que um sistema ou comunidade tem para resistir e se restabelecer após uma catástrofe – resiliência – associada ao conceito de vulnerabilidade social.

O conceito de vulnerabilidade social, como indica Mendes et al. (2011:95) “emergiu como uma crítica explícita aos paradigmas dominantes e convencionais de análise dos desastres, cabendo a Hewitt (1983) a formulação mais cabal dessa crítica”. Este conceito está associado ao grau de exposição

aos perigos naturais e tecnológicos e aos acontecimentos extremos, dependendo estreitamente da capacidade de resistência e de resiliência dos indivíduos e das comunidades mais afetadas (Mendes et al., 2011).

Na vulnerabilidade social, na nossa opinião, devem ser integrados fatores biofísicos e socioculturais na análise, uma vez que a vulnerabilidade se relaciona com raça, género, idade, entre outras variáveis. Normalmente os pobres sofrem mais com manifestação dos perigos que os ricos, embora pobreza e vulnerabilidade não sejam uniforme ou invariavelmente correlacionadas em todos os casos. São muitos os fatores que explicam esta situação, entre eles as pessoas de classes económicas mais elevadas são menos atingidas que os pobres, não só porque em regra vivem afastados de sítios perigosos (áreas inundáveis e das zonas industriais), mas também caso sejam afetados, têm é poder económico para rapidamente dar a volta à situação, ou seja são mais resilientes.

Importa mencionar que o conceito de vulnerabilidade aqui utilizado compreende a população exposta (obtida através do cálculo da densidade populacional), como as características da sociedade que determinam a designada vulnerabilidade social. São vários os elementos que afetam a vulnerabilidade, como sejam, a idade, cultura, situação económica e profissional, género, relações sociais, raça, etnia, entre outros.

O risco pode ser interpretado como um sistema complexo de processos cuja modificação do seu funcionamento é suscetível de produzir danos, quer diretos ou indiretos, numa determinada população. Cunha e Dimuccio (2002:3) indicam que o risco corresponde à “probabilidade espacial e temporal de ocorrência de um fenómeno, neste caso um fenómeno indesejado, pelas consequências negativas de que se reveste para o Homem e para a sociedade”.

O conceito de risco está também relacionado com o perigo, embora sejam conceitos distintos, a probabilidade de ocorrência de um perigo, um acontecimento natural ou não, pode vir a manifestar-se aproximando-manifestar-se de uma incerteza, ainda que não de fatalidade, diferentemente percebida e manifestar-sentida pela população (Dauphiné, 2001).

No “Guia Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica de Base Municipal” de Julião et al. (2009:22), o risco é definido como a “probabilidade de ocorrência de um processo (ou acção) perigoso e respectiva estimativa das

materiais e funcionais, directos ou indirectos”, obtendo-se através do produto da perigosidade pela consequência4.

Segundo Crichton (1999) são três os fatores de risco: a perigosidade, a vulnerabilidade e a exposição ao perigo (Figura 1). Se qualquer um destes fatores aumentar, o risco aumenta.

Fonte: Reproduzido de Crichton (1999).

Figura 1: Triângulo do risco

O importante a reter é que o conceito de risco, enquanto probabilidade de ocorrência de fenómenos perigosos com reflexos nas sociedades humanas, depende, de facto, da perigosidade (hazard) e da vulnerabilidade.

Tem-se assistido, ao longo dos tempos, a uma evolução dos conceitos e perceções do que é o risco. Inicialmente os riscos cingiam-se aos riscos naturais (Barros, 2010), porém com o desenvolvimento de atividades humanas desencadearam-se outros, podendo ter ou não na sua origem a componente natural (Rebelo, 2003). Em Portugal, os riscos são usualmente agrupados de acordo com a sua origem, tal como a classificação de Lourenço (2007) dos riscos em naturais, antrópicos e mistos. Os

riscos naturais referem-se àqueles cujos fenómenos que produz danos tem a sua origem na

natureza, como são os geofísicos, climático-meteorológicos, geomorfológicos, hidrológicos, biológicos e siderais. Por outro lado, os riscos antrópicos dizem respeito àqueles em que o fenómeno causador do dano tem origem em ações humanas. O risco misto, por sua vez, diz respeito aqueles em que o fenómeno que provoca o prejuízo exibe causas combinadas, influenciadas por condições naturais e ações antrópicas (Lourenço, 2007).

4 De acordo com a Julião et al. (2009:22) consequência corresponde ao “prejuízo ou perda expectável num elemento ou conjunto de elementos expostos,

O risco natural é, provavelmente, o mais conhecido e temido pela sociedade há mais tempo, dada a falta de capacidade de controlo, imprevisibilidade e consciencialização dos seus efeitos. Os riscos naturais estão associados a fenómenos climáticos e da geodinâmica interna e externa da Terra. Os efeitos da sua ocorrência tanto podem ser ténues, como podem ser bastante devastadores, dependendo da intensidade, local e período temporal em que ocorrem (Frias, 2013).

O risco natural aparece ligado ao meio físico como elemento ativo, e à presença do ser humano como elemento passivo (Panizza,2006), pois resulta da conjugação de dois aspetos, por um lado a dinâmica do meio físico e, por outro, a exposição de uma comunidade em relação aos perigos resultantes dessa dinâmica. Neste sentido, os riscos não podem ser analisados isoladamente (Rebelo, 2003). Nos dias de hoje, é cada vez mais difícil fazer referência aos riscos naturais sem que se atribua ou relacione a ação humana aos mesmos (Rebelo, 2003), pois o ser humano adquire uma considerável importância no desencadeamento, no aumento da vulnerabilidade, na gestão do território e na gestão das crises, ao ponto de se dizer que os ricos naturais de natural têm muito pouco (Martin, 1998).

Zêzere (2012) destaca entre os perigos naturais com incidência significativa em Portugal os riscos geológico e geomorfológico e os riscos climático e hidrológico como os mais consideráveis. Também Fernando Rebelo, ao referir-se aos riscos naturais, dá mais ênfase aos riscos climático-hidrológicos e geomorfológicos (Lourenço et al., 2013). No presente trabalho importa analisar o risco de inundações, que faz parte dos riscos climático-hidrológicos.

1.2.1. RISCO DE INUNDAÇÃO

Desde há séculos atrás, que o ser humano tem alterado os cursos de água superficiais (canalizações, impermeabilizando os leitos, construção de açudes, barragens, entre outros), de modo a permitir o avanço da agricultura e urbanização, mas também para produção de energia e proteções contra cheias/inundações. Neste sentido, destas atividades resultaram danos para a morfologia e hidrologia (hidromorfologia) dos corpos de água, mas também alterações dos habitats, que introduziram impactes severos sobre os ambientes aquáticos (Saraiva, 1999).

Neste sentido, Saraiva (1999:81), indica que as principais atividades antrópicas que afetam os sistemas fluviais são:

— Ao nível global, as mudanças climáticas, chuvas ácidas e transferências entre bacias hidrográficas;

— Ao nível da bacia hidrográfica, encontramos a florestação e desflorestação, urbanização, adaptação ao regadio, drenagem de solos e defesa contra cheias;

— Ao nível dos sistemas (corredores) fluviais, a regularização fluvial, barragens e albufeiras, extração de inerentes, limpezas e desobstruções de cursos de água e remoção da vegetação ripícola;

— Impactes intra-leito, a poluição orgânica, inorgânica e térmica, captação, navegação, exploração de espécies autóctones e introdução de espécies exóticas.

Neste seguimento, as inundações podem interferir de modo gravoso no quotidiano da população, pois além dos prejuízos materiais podem por em risco a vida humana.

“O perigo de inundação no território de Portugal continental verifica-se nas planícies aluviais dos principais rios do país (por exemplo, Tejo, Douro, Mondego, Sado e Guadiana), mas também em pequenas bacias hidrográficas sujeitas a cheias rápidas ou repentinas (…)” (Zêzere et al. ,2005:10). A inundação é provocada pelo transbordamento do rio durante a cheia, ou seja, a sua saída do leito ordinário. Para Ramos (2013) embora os conceitos de cheias e inundações sejam por vezes utilizados como sinónimos, de facto, não o são, uma vez que todas as cheias provocam inundações, mas nem todas as inundações são devidas às cheias. “As inundações são fenómenos hidrológicos extremos, de frequência variável, naturais ou induzidos pela acção humana, que consistem na submersão de uma área usualmente emersa” (Ramos, 2013:11).

De acordo com Julião et al. (2009:54), “as inundações são um fenómeno hidrológico extremo, de frequência variável, natural ou induzido pela acção humana, que consiste na submersão de terrenos usualmente emersos. As inundações englobam as cheias (transbordo de um curso de água relativamente ao seu leito ordinário, que podem ser rápidas ou lentas), a subida da toalha freática acima da superfície topográfica e as devidas à sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais dos aglomerados urbanos”.

O Decreto-Lei nº 115/20105, de 22 de outubro, define inundação como a “cobertura temporária por

água de uma parcela do terreno fora do leito normal, resultante de cheias provocadas por fenómenos naturais como a precipitação, incrementando o caudal dos rios, torrentes de montanha e cursos de

água efémeros correspondendo estas a cheias fluviais, ou de sobrelevação do nível das águas do mar nas zonas costeiras” (alínea b) do artigo 2.º). Por sua vez, o risco de inundações está definido como a “combinação da probabilidade de inundações, tendo em conta a sua magnitude, e das suas potenciais consequências prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas, sendo as suas consequências prejudiciais avaliadas através da identificação do número e tipo de atividade afetada, podendo por vezes ser apoiada numa análise quantitativa” (alínea d) do artigo 2.º).

As inundações podem ser originadas por diversas causas e, consoante estas, podem ser divididas em vários tipos, nomeadamente em inundações fluviais ou cheias, inundações de depressões topográficas, inundações costeiras e inundações urbanas (Ramos, 2013).

Grosso modo, em Portugal, as inundações são devido a causas meteorológicas. As inundações resultam da combinação de vários elementos, como o clima, a hidrologia, a geomorfologia e a vegetação, mas estão também relacionadas com a ação antrópica (diminuição do espaço florestal devido aos incêndios e, sobretudo, o aumento das áreas impermeabilizadas) no uso do solo que favorecem um maior significado do escoamento, tanto em quantidade como em velocidade.

As inundações são devidas a precipitações abundantes ao longo de vários dias ou semanas (cheias lentas e subida da toalha freática) e a precipitações intensas durante várias horas ou minutos (cheias rápidas e sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais) (Figura 2).

Fonte: Reproduzido de Ramos (2013:13).

O cálculo do risco de inundações encontra-se bastante aceite na literatura, consistindo no produto entre a consequência da inundação e a sua probabilidade de ocorrência, “Risco = Consequência × Probabilidade” (Dias et al., 2014:17). Tomando como exemplo a abordagem que o International Strategy for Disaster Reduction das Nações Unidas utiliza para calcular o Risco, as consequências são avaliadas através da seguinte equação: “Consequência = Valor6 × Suscetibilidade7 (magnitude) ×

Exposição8” (Dias et al., 2014:18).

No concelho de Vila Nova de Famalicão, as situações de inundações mais frequentes são originadas, na sua maioria, por cheias rápidas, geralmente resultantes de episódios de precipitação muito intensa e concentrada, que afetam pequenas bacias hidrográficas caracterizadas por um tempo de concentração reduzido, o que confere as estas cheias um regime torrencial, sendo em alguns casos devastadoras, especialmente em áreas urbanizadas localizadas em leitos de cheias.

Concluindo, parece então, muito claro que, apesar de aleatórios, estes fenómenos podem ser previsíveis se tivermos em conta as condições climáticas e meteorológicas da região, as características hidrogeológicas e fisiográficas da área da bacia de drenagem, assim como a natureza da sua ocupação nas áreas (Sá e Vicêncio, 2011).

Como irá ser possível aferir mais adiante, o concelho de Vila Nova de Famalicão apresenta uma elevada suscetibilidade à ocorrência de inundações. Tendo isto em consideração, no presente estudo, será analisada uma metodologia de análise de vulnerabilidade (social) aos fenómenos de inundações, cuja cartografia será um importante instrumento de apoio à Proteção Civil, já que um dos seus objetivos é a prevenção dos riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles resultante, a cartografia de risco é uma ferramenta essencial para a prossecução desse propósito.

6 Valor dos elementos é normalmente expresso em unidades monetárias ou no número de vidas humanas (Dias et al., 2014).

7 A suscetibilidade expressa a geração de dano que varia com as características da inundação (magnitude do evento), podendo se situar no intervalo de

0% (não suscetível) e 100% (suscetibilidade máxima) (Dias et al., 2014).

8 Exposição corresponde à presença ou ausência do elemento na altura do evento, sendo um parâmetro binário que pode assumir o valor de 0 (não

2

GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO EM

PORTUGAL

2.1

QUADRO LEGISLATIVO PORTUGUÊS

Em Portugal a temática dos riscos naturais encontra-se regulada, por uma legislação muito disseminada, o que impede de alguma forma a sua adequação e eficácia ao nível das medidas de prevenção, de proteção e de mitigação a adotar (Teles, 2010). Esta não fala especificamente de riscos, só refere alguma palavras a certos problemas dizendo respeito aos riscos, quando trata da Reserva Ecológica Nacional (REN) e dos planos diretores municipais (PDM) (Rebelo 2003).

O risco de inundação é muito bem conhecido em Portugal, existe uma longa história de cheias e inundações quer nos grandes rios que desaguam no Atlântico, como nos pequenos rios que apresentam características torrenciais (Rebelo, 2003).

Como indica Teles (2010:79), “a regulamentação das áreas inundáveis deve ser uma prioridade porque cada vez é maior a exposição ao risco de inundação e na nossa perspetiva, um correto planeamento do solo com indicação das restrições e limitações à expansão urbana, será uma medida de prevenção das consequências das inundações”.

Até ao ano de 2010 não existia no quadro legislativo português qualquer diploma que estabelecesse um regime de gestão e avaliação do risco de inundação. Em 2004, a Comissão das Comunidades Europeias fez uma comunicação sobre gestão dos riscos de inundação, proteção contra as cheias e inundações, sua prevenção e mitigação, alertando para o facto de que as cheias, embora provocadas por fenómenos naturais, são fortemente influenciadas pela atividade humana.

Em 2007, a Comissão Europeia iniciou o desenvolvimento de uma estratégia comunitária que culminou com a publicação da Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações, onde se pretende que a gestão desse risco ultrapasse as fronteiras nacionais e contemple compromissos importantes, destinados a aumentar a transparência e a incentivar a participação dos cidadãos.

Em Portugal, esta diretiva foi transporta no Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, e indo igualmente ao encontro da preocupação relativa à mitigação dos efeitos das inundações, estabelecida na Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro.

Neste seguimento, o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, estabelece um quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, tendo como objetivo reduzir as consequências associadas às inundações prejudiciais para a saúde humana (incluindo perdas humanas), o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas (artigo 1.º do referido diploma). Com efeito, constitui, assim, uma ferramenta importante para estabelecer prioridades e para tomar decisões técnicas, financeiras e políticas posteriores em matéria de gestão de riscos de inundações, e vem responder à necessidade de se dispor, a nível nacional, regional e local, de informação rigorosa e eficaz acerca de tais riscos.

O refiro diploma legal, define no artigo 5.º que para cada região hidrográfica ou unidade de gestão, é efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.9 (APA, I.P.) uma avaliação preliminar dos riscos

de inundações, que visa fornecer uma avaliação dos riscos potenciais e deve ser feita com base em registos e estudos, acessíveis e fiáveis, sobre a evolução a longo prazo, nomeadamente do impacto das alterações climáticas na ocorrência de inundações.

Em Portugal as zonas ameaçadas pelas cheias, isto é, onde poderá existir o risco de inundação fazem parte do Domínio Público Hídrico (Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de novembro, com redação dada na Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos), nomeadamente nas zonas adjacentes, que correspondem à área contígua à margem que como tal seja classificada por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas cheias.

Em relação às zonas ameaçada pelas cheias, o artigo 23.º da Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, indica que o “Governo o pode classificar como zona adjacente por se encontrar ameaçada pelas cheias a área contígua à margem de um curso de águas”. Tem iniciativa para a classificação de uma área ameaçada pelas cheias como zona adjacente, o Governo, a APA, I.P., Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta (ICFN) e os municípios.