PROGRAMA REGIONAL EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

SUBÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ECOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

ESTUDO DO ECOSSISTEMA DA MATA CILIAR NAS SUB-BACIAS DOS RIACHOS CIPÓ E CARRAPATEIRAS: TAUÁ - CE

ANA MARIA GONÇALVES

ANA MARIA GONÇALVES

ESTUDO DO ECOSSISTEMA DA MATA CILIAR NAS SUB-BACIAS DOS RIACHOS CIPÓ E CARRAPATEIRAS – TAUÁ – CE.

Dissertação apresentada à Universidade Federal do Ceará como parte das exigências do Programa Regional em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA, ao Curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, área de concentração em Ecologia e Organização do Espaço, linha de pesquisa Análise da Paisagem, como um dos pré-requisitos para obtenção do Título de Mestre.

Orientadora: Prof.a Dr.a VLÁDIA PINTO VIDAL DE OLIVEIRA

Fortaleza Ceará-Brasil

G264e Gonçalves, Ana Maria

Estudo do ecossistema da mata ciliar nas sub- bacias dos riachos Cipó e carrapateiras: Tauá/CE / Ana Maria Gonçalves. – Fortaleza, 2003.

180 f. : il

Orientadora; Profa. Dra. Vládia Pinto Vidal de Oliveira.

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Ceará

1. Análise da paisagem. 2. Fitossociologia. 3. Bacias hidrográficas – semi-árido. I. Título

ANA MARIA GONÇALVES

ESTUDO DO ECOSSISTEMA DA MATA CILIAR NAS SUB-BACIAS DOS RIACHOS CIPÓ E CARRAPATEIRAS – TAUÁ – CE.

Dissertação apresentada à Universidade Federal do Ceará como parte das exigências do Programa Regional em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA, ao Curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, área de concentração em Ecologia e Organização do Espaço, linha de pesquisa Análise da Paisagem , como um dos pré-requisitos para obtenção do Título de Mestre.

Aprovada em 07 de outubro de 2003.

BANCA EXAMINADORA

________________________________________

Prof.a Dra Vládia Pinto Vidal de Oliveira

________________________________________

Prof. Dr. Afrânio Gomes Fernandes

____________________________________________

Prof. Dr. Martinho Cardoso de Carvalho Junior

DEDICATÓRIA

.

AGRADECIMENTOS

A professora Doutora Vládia Pinto Vidal de Oliveira, pela orientação científica, amizade e, principalmente, por ter aberto os meus olhos para as belezas do sertão e da sua gente.

Ao professor Carlos Lineu Frota Bezerra pelo apoio, incentivo, orientação e amizade.

A Eliedir e Rosângela, pela inestimável colaboração no trabalho de campo e principalmente, pelo apoio, carinho e paciência.

A Rosângela, pelas sugestões e companheirismo ao longo de toda a pesquisa.

A professora Doutora Fátima Soares, pela inestimável colaboração e pela sua amizade e carinho demonstrados durante todo o decorrer do trabalho.

A CAPES pelo apoio financeiro.

A Prefeitura Municipal de Tauá, pelo apoio durante os trabalhos.

Ao Dr. Vicente Fialho, pelo acolhimento.

(...) nas falsas esperanças alimentadas pela idéia de “conquista” da natureza escondeu-se uma das dinâmicas mais fatídicas dos tempos modernos: o elo inextricável entre a dominação da natureza e a dominação do homem. (...) Uma das principais funções da idéia de dominação humana sobre a natureza – em seu papel como ideologia social significativa – foi de inibir a consciência de novas formas de dominação que se desenvolviam nas relações humanas.

WILLIAM LEISS

No sertão, é como se a vida fosse algo de mais urgente. Processa-se ali como que um reencontro com a nossa natureza verdadeira.

RESUMO

ABSTRACT

LISTA DE FIGURAS

1 Esquema de Parcelas p. 44

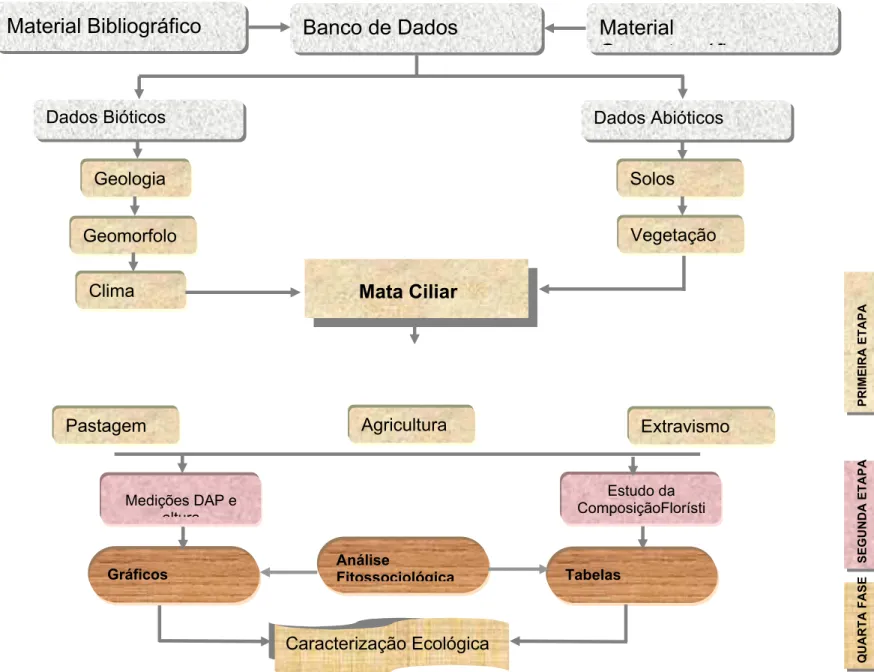

2 Fluxograma Metodológico p. 51

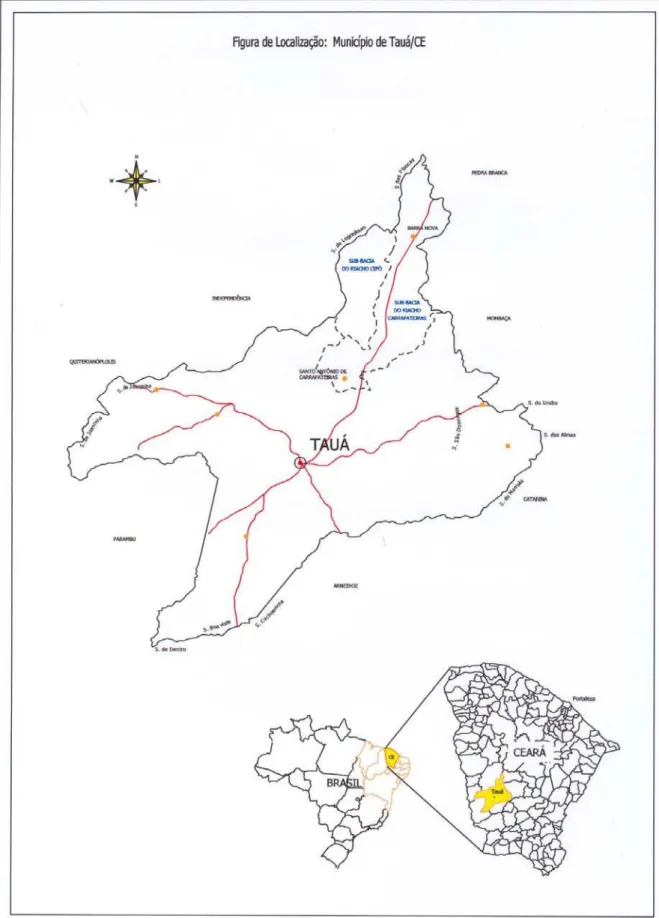

3 Mapa de Localização p. 56

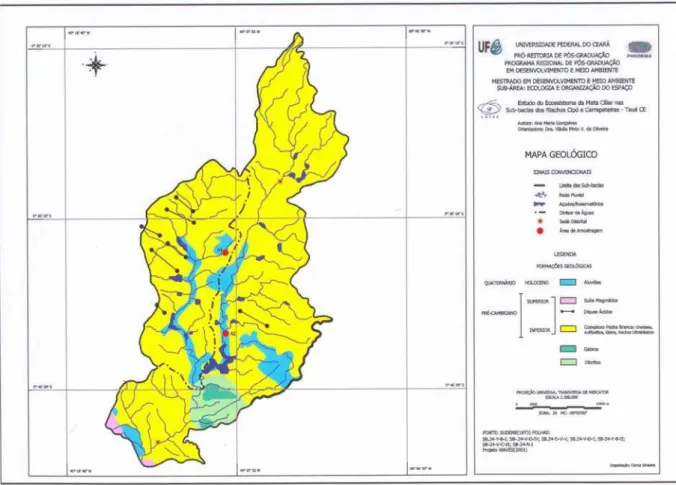

4 Mapa Geológico p. 64

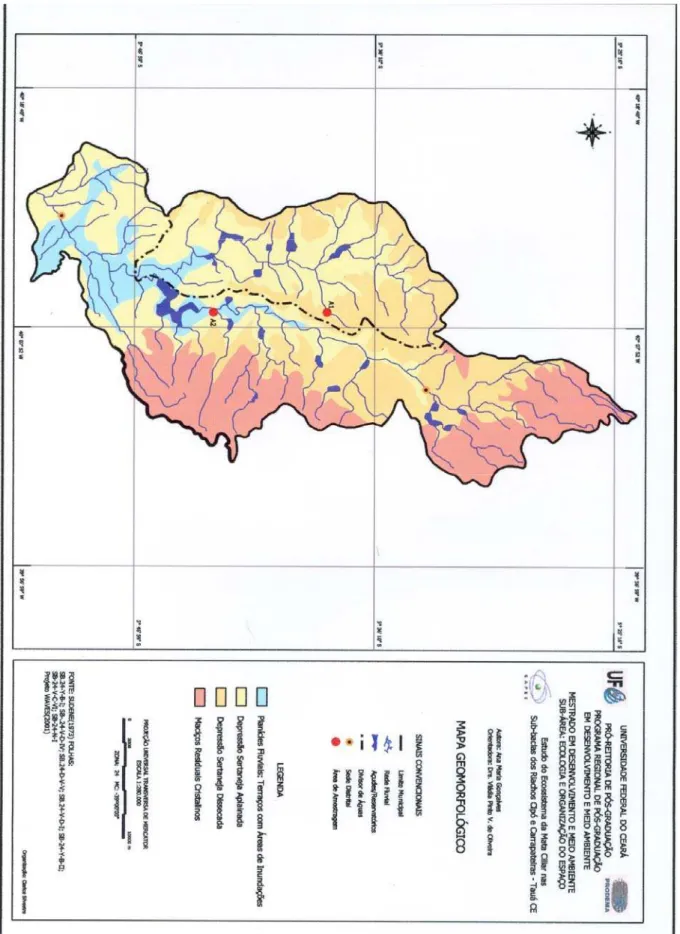

5 Mapa Geomorfológico p. 68

6 Mapa de Isoietas p. 81

7 Mapa de Drenagem do Município de Tauá p. 86

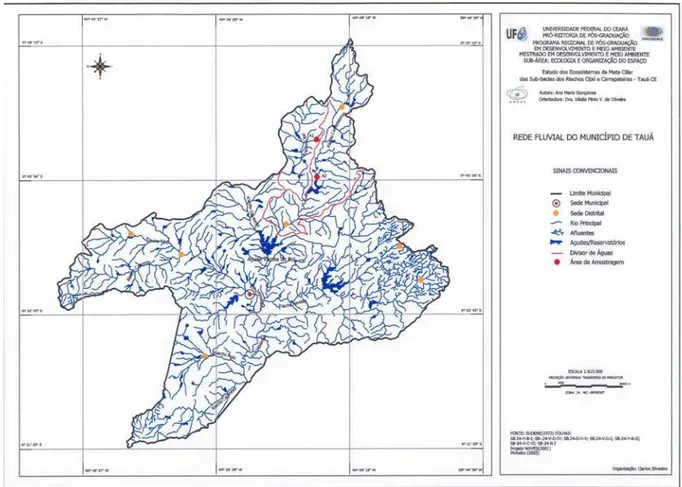

8 Mapa de Drenagem das Sub-bacias dos riachos Cipó e Carrapateiras p.88

9 Mapa de Solos p. 94

LISTA DE QUADROS

1 Função das Áreas Ripárias p. 32

2 Esboço Litoestratigráfico p. 62

3 Principais Espécies da Fauna nas Sub-bacias Cipó e Carrapateiras p. 101

4 Lista Taxionômica do Corpo Florístico da A1 p. 108

LISTA DE TABELAS

1 Precipitação Média Mensal de Tauá p. 72

2 Precipitação Média Anual p. 73

3 Parâmetros Climáticos para o Município de Tauá p. 75

4 Balanço Hídrico para Tauá p. 78

5 Parâmetros Quantitativos da Comunidade Vegetal da Mata Ciliar do riacho Cipó Á1, para o Estudo Fitossociológico p. 109

6 Médias, Máximas e Mínimas do Diâmetro e Altura na Área 1 p. 111

7 Parâmetros Fitossociológicos – Área 1 – Riacho Cipó p. 120

8 Parâmetros Quantitativos da Comunidade Vegetal da Mata Ciliar do riacho Carrapateiras Á2, para o Estudo Fitossociológico p. 127

9 Médias, Máximas e Mínimas do Diâmetro e Altura na Área 2 p. 130

LISTA DE GRÁFICOS

1 Precipitação Média Mensal de Tauá p. 72

2 Precipitação Média Anual p. 74

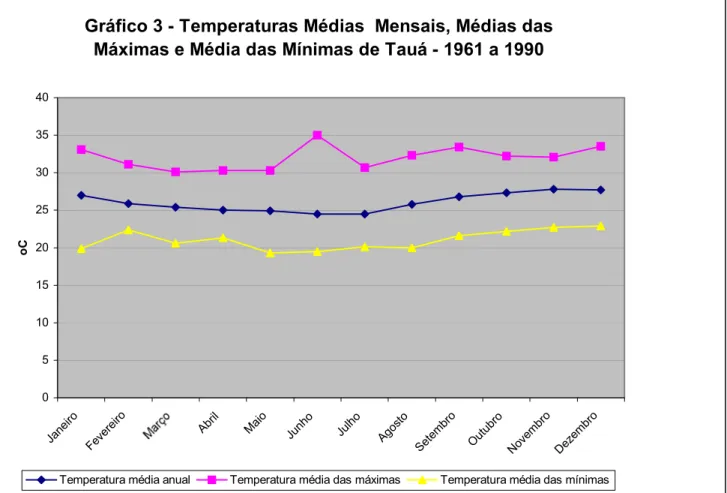

3 Temperaturas Médias Mensais, Média das Máximas e Médias das Mínimas de Tauá – 1961 a 1990 p. 76

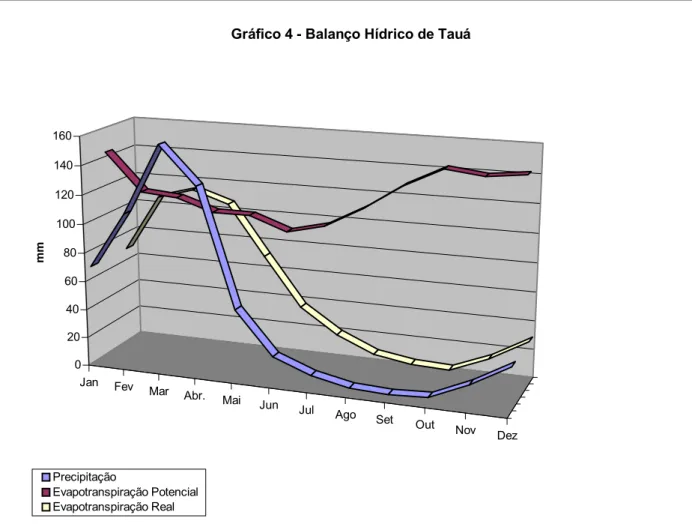

4 Balanço Hídrico de Tauá p. 79

5 Altura: Margem Direita – Área 1 p. 145

6 Altura: Margem Direita – Área 1 p. 146

7 Altura: Margem Direita – Área 1 p. 147

8 Altura: Margem Esquerda – Área 1 p. 148

9 Altura: Margem Esquerda – Área 1 p. 149

10 Altura: Margem Esquerda – Área 1 p. 150

11 Diâmetro: Margem Direita – Área 1 p. 151

12 Diâmetro: Margem Direita – Área 1 p. 152

13 Diâmetro: Margem Direita – Área 1 p. 153

14 Diâmetro: Margem Esquerda – Área 1 p. 154

15 Diâmetro: Margem Esquerda – Área 1 p. 155

16 Diâmetro: Margem Esquerda – Área 1 p. 156

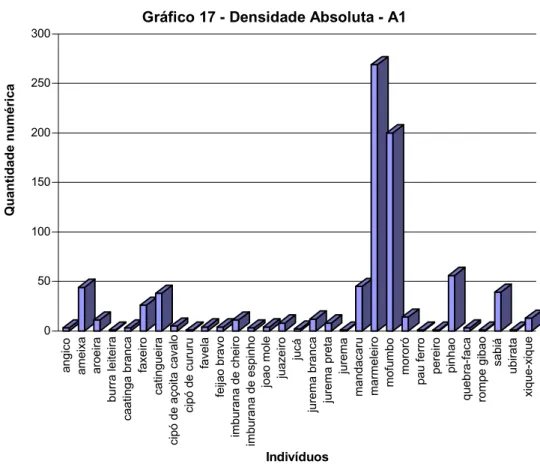

17 Densidade Absoluta – Área 1 p. 112

19 Freqüência Absoluta – Área 1 p. p. 114

20 Freqüência Relativa – Área 1 p. 114

21 Área Basal – Área 1 p. 115

22 Dominância Absoluta – Área 1 p. 116

23 Dominância Relativa – Área 1 p. 117

24 Altura: Margem Direita – Área 2 p. 158

25 Altura: Margem Direita – Área 2 p. 159

26 Diâmetro: Margem Esquerda – Área 2 p. 160

27 Diâmetro: Margem Esquerda – Área 2 p. 161

28 Densidade Absoluta – Área 2 p. 130

29 Densidade Relativa - Área 2 p. 131

30 Freqüência Absoluta – Área 2 p. 132

31 Freqüência Relativa – Área 2 p. 132

32 Área Basal – Área 2 p. 133

33 Dominância Absoluta – Área 2 p. 134

LISTA DE FOTOS

Foto - 1 p. 103

Foto - 2 p. 104

Foto - 3 p. 106

Foto - 4 p. 106

Foto - 5 p. 123

Foto - 6 p. 123

Foto - 7 p. 124

Foto - 8 p. 125

Foto - 9 p. 126

Foto - 10 p. 130

Foto - 11 p. 163

Foto – 12 p. 163

Foto – 13 p. 164

Foto – 14 p. 164

Foto – 15 p. 165

Foto – 16 p. 165

LISTA DE SIGLAS

APREMAVI - Associação de Preservação Ambiental do Alto Vale do Itajaí

CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

FNUAP - Fundo das Nações Unidas Para a População

FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis

IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS x

LISTA DE QUADROS xii

LISTA DE TABELAS xii

LISTA DE GRÁFICOS xiii

LISTA DE FOTOS xv

LISTA DE SIGLAS xvi

INTRODUÇÃO 19

1 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 23

1.1 Fundamentação teórico-metodológica 23

1.2 Materiais e procedimentos operacionais 42

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 52

2.1 Caracterização histórica 52

2.2 Localização e aspectos gerais 53

2.3 Características ambientais das sub-bacias Cipó e Carrapateiras

59

2.3.1 Unidades litoestratigráficas 59

2.3.2 Aspectos geomorfológicos 65

2.3.3 Condições hidroclimáticas 69

2.3.3.1 Aspectos climáticos 69

2.3.3.2 Hidrologia de superfície 82

2.3.3.3 Hidrogeologia 83

2.3.4 Unidades de solos 89

2.3.5 Cobertura vegetacional 97

2.3.6 Levantamento faunístico 101

3 RESULTADOS 102

3.1 Caracterização ecológica da Área 1 102

3.2 Aspectos fisionômicos da vegetação 105

3.3 Composição florística 107

3.4 Levantamento fitossociológico da Área 1 109

3.4.2 Densidades absoluta e relativa 112

3.4.3 Freqüências absoluta e relativa 113

3.4.4 Área basal 115

3.4.5 Dominância absoluta e dominância relativa 115

3.4.6 Índice de valor de cobertura 117

3.4.7 Índice de valor de importância 118

3.5 Caracterização ecológica da Área 2 122

3.6 Aspectos fisionômicos da vegetação 125

3.7 Composição florística 127

3.8 Levantamento fitossociológico da Área 2 128

3.8.1 Distribuição de altura e diâmetro 129

3.8.2 Densidades absoluta e relativa 130

3.8.3 Freqüências absoluta e relativa 131

3.8.4 Área basal 133

3.8.5 Dominância absoluta e dominância relativa 133

3.8.6 Índice de valor de cobertura 135

3.8.7 Índice de valor de importância 135

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 137

APÊNDICE 143

1 INTRODUÇÃO

A devastação das florestas tropicais prossegue em ritmo acelerado e, segundo a FNUAP (Fundo das Nações Unidas para a População), em nove países tropicais, incluindo o Brasil, o desmatamento aumentou 50% durante a década de 1980, tendo alcançado uma média anual de quase 17 milhões de hectares. O crescimento demográfico e o uso de tecnologias ultrapassadas estão na origem de uma menor disponibilidade de terras produtivas. A utilização de terrenos pouco produtivos e a retirada do manto florestal, para obter terras cultiváveis, têm sido considerados os principais agentes da destruição. Estas evidências provocaram uma redução das florestas tropicais, de 16 milhões de quilômetros quadrados, nos começos da década de 1900, para aproximadamente 8 milhões, em 1990 (FNUAP – 1998). Tal ação degrada o solo, reduz o abastecimento de água e faz baixar as colheitas. O resultado é um decréscimo progressivo dos meios de sustento das famílias rurais.

A degradação das formações ciliares não pode ser discutida sem considerar a sua inserção no âmbito do uso e da ocupação do solo brasileiro. No Brasil, a degradação das formações ciliares ocorre em função da inexistência ou ineficiência do planejamento ambiental prévio, que possibilite delimitar as áreas que devem ser efetivamente ocupadas pela atividade agrícola e as áreas que devem ser preservadas em função de suas características ambientais (Rodrigues e Gandolfi, p.235, 2000).

Historicamente a agricultura brasileira tem resolvido o dilema do aumento de produção agrícola, não apenas com o aumento de produtividade dos solos agrícolas já disponíveis, mas principalmente pela expansão das áreas agricultáveis (Rodrigues e Gandolfi, p. 235, 2000).

O Estado do Ceará tem a maior parte do seu território revestido por uma vegetação xerófila de fisionomia variada, popularmente conhecida como caatinga. Essa vegetação tem como característica a completa caducifolia, em função da deficiência hídrica, durante a maior parte do ano. Esta, associada aos solos rasos, à constituição mineralógica, à salinidade e ao relevo, dentre outros fatores, justifica a grande variação de condições fitoecológicas dessa formação vegetal.

A paisagem natural, na área de estudo, apresenta-se em um ambiente modificado, onde a vegetação primária foi quase que totalmente substituída por uma vegetação secundária, em virtude da ação degradadora do homem.

O Município de Tauá, onde está inserida a área de estudo, possui 1.906,3 km² de áreas degradadas suscetíveis à desertificação, o que representa 44,3% da área municipal, sendo caracterizado, de acordo com os índices estipulados pela ONU, como área semi-árida com alto índice crítico (0,4). Este índice reflete a fragilidade das terras secas, em função das condições climáticas, geológicas e pedológicas, associadas aos estados inadequados da exploração dos recursos naturais (Soares

et alii, 1995).

A mata ciliar foi escolhida em razão de sua importância no ponto de vista ecológico, pois tem sido considerada como corredor extremamente importante para o movimento da fauna ao longo da paisagem, assim como para a dispersão vegetal. Segundo Lima e Zakia (2000), esta função ecológica já é suficiente para justificar a necessidade da conservação da mata ciliar, ainda mais, na manutenção dos seguintes aspectos: integridade da microbacia hidrográfica, no que se refere a quantidade e qualidade da água do ecossistema aquático, além da grande importância para a ciclagem de nutrientes.

A partir dos anos 1990, foi observado grande aumento das iniciativas de restauração de áreas degradadas, principalmente em espaços ciliares. Este aumento decorre basicamente, de dois fatores: conscientização da sociedade e exigência legal.

Apesar de sua importância e de estar protegida por legislação federal, a mata ciliar encontra-se devastada, em virtude das ações antrópicas indiscriminadas. A fragilidade de um ambiente árido também contribui para este estado de degradação, embora não justifique o descaso das autoridades em relação a esses ambientes.

A área em foco – mata ciliar dos riachos Cipó e Carrapateiras, situados nas microbacias Cipó e Carrapateiras, segundo compartimentação hierarquizada organizada por Pinheiro (2003), Distritos de Barra Nova e Carrapateiras, respectivamente, ambas no Município de Tauá, situadas na região dos Inhamuns, Estado do Ceará - é apontada como um ecossistema sujeito a impactos ambientais drásticos, portanto a vegetação se encontra seriamente ameaçada pelo uso inadequado do solo, havendo necessidade de estudos especializados, como a composição florística e estrutura da comunidade, com vistas ao seu aproveitamento racional, para verificar o estado da vegetação na sua feição atual, ante a situação de desequilíbrio em que esta se encontra, visando a sua sustentabilidade e ao seu aproveitamento racional..

Segundo Kageyama e Gandara (1999), um passo fundamental para o sucesso de um projeto de restauração é o conhecimento do ambiente físico, biológico e humano ao seu redor, ou seja, da paisagem regional. Neste passo, informações sobre solos, hidrologia, relevo, remanescentes de vegetação nativa, levantamentos florísticos e faunísticos, uso da terra, histórico da ocupação humana, dentre outros, são fundamentais para a caracterização da área.

Tal estudo poderá fornecer subsídios, no que diz respeito ao perfil de conservação da comunidade vegetal, à biodiversidade, às melhores formas de utilização da terra e de proteção das áreas em vários estados de degradação. Desta forma, o estudo do ecossistema mata ciliar através da análise da cobertura vegetacional pode evitar que o processo de degradação evolua para uma situação de irreversibilidade ou desertificação em grandes áreas.

Esta análise oferece condições, através de seu diagnóstico fitoecológico, para autoperpetuação das matas ciliares e conservação da biodiversidade deste importante ecossistema do semi-árido cearense.

Devemos ficar atentos à conservação da biodiversidade, pois esta constitui questão de soberania nacional, haja vista a importância que os recursos naturais assumem neste início de século.

A interdependência do clima, em relação ao ciclo hidrológico, ao relevo, aos solos, à flora e aos fatores demográficos forma a paisagem natural. Um estudo procedido a partir da combinação desses fatores pode subsidiar a busca do desenvolvimento sustentável, na região sob análise. Justifica-se, desse modo, plenamente a urgente necessidade de levar a feito opções viáveis, no âmbito das quais homem e o ambiente natural residam juntos de forma sustentável, pois a fixação do homem à terra, associada à qualidade de vida, é de fundamental importância para a preservação do meio.

O conhecimento acerca da dinâmica das florestas ciliares permite o desenvolvimento de trabalhos não apenas descritivos da vegetação, mas também de aspectos ecológicos das florestas tropicais, subsidiando propostas para conservação, manejo e recuperação dessas formações florestais.

No que se refere aos objetivos específicos, propõe-se:

• fazer um levantamento fitossociológico da mata ciliar, utilizando determinados parâmetros para medir o grau de degradação da mata;

• efetuar um levantamento florístico da mata ciliar;

• identificar as áreas com diferentes usos, como: pecuária, agricultura e extrativismo; e

2.1 Fundamentação teórico-metodológica

O espaço geográfico possui uma dinâmica bem distinta, onde a interligação dos seus componentes e processos variados revela uma organização espacial hierarquizada.

Alexandre Von Humboldt (1769-1859) e Karl Ritter (1779-1918) afirmavam que o homem e a natureza caminhavam juntos. Ambos viam-na natureza integrada. Humboltd acreditava em leis gerais que integrassem os fatos naturais e Ritter assinalava ser a natureza formada por sistemas naturais interligados cujos elementos se somavam para formar um todo, sendo esta uma antevisão do ponto de vista sistêmico (Veado, 1995).

A Teoria Geral dos Sistemas é um referencial básico para qualquer estudo onde os componentes geoambientais estejam integrados.

Tricart (1977) discute a concepção de Sistema da seguinte forma:

Segundo Christofoletti (1979), a Teoria Geral dos Sistemas foi aplicada, inicialmente, na termodinâmica por R. Defay (1929), na Biologia teorética por L. Von Bertalanfy (1932) e na Geomorfologia por Arthur Strahler em 1952. Apenas em 1960 é que realmente generalizou se nos estudos geográficos.

A partir de então, a Teoria Geral dos Sistemas foi utilizada nos estudos das formas de relevo e ocupação do solo, bacias hidrográficas, entre outros.

O geossistema compreende um espaço que se caracteriza pela homogeneidade dos seus componentes, estruturas, fluxos e relações que, integrados, formam o sistema do ambiente físico e onde há exploração biológica.

O estudo dos geossistemas fornece os conhecimentos sobre o funcionamento da natureza, permitindo o planejamento para o uso racional do espaço geográfico

Sotchava (1977), Bertrand (1969), Beroutchachivili (1978) e Tricart (1977), passaram a utilizar o termo geossistema, em vez de ecossistema, na Ciência Geográfica, para diferenciar abordagem do geógrafo e do ecologista.

Sotchava (1977:17) demonstra a diferença na abordagem dos termos ecossistema e geossistema:

Sotchava definiu os geossistemas como:

Geossistemas abrangem complexos biológicos, possuem uma organização de sistema mais complicada e, em comparação com os ecossistemas, têm capacidade vertical consideravelmente mais ampla. Geossistemas são policêntricos, sendo-lhes peculiares alguns componentes críticos, um dos quais é, representado pela biota. De qualquer modo, mesmo nos casos em que este ou aquele ecossistema coincide espacialmente com o seu geossistema adequado, as abordagens de um geógrafo e de um ecologista são diferentes: para o geógrafo, é universal, para o ecologista é especializado.

(...) sistemas naturais de nível local, regional ou global, nos quais o substrato mineral, o solo, as comunidades de seres vivos, a água e as massas de ar (...) são interconectadas pela troca de matéria e energia num só conjunto.

Para Bertrand (op. cit.) o geossistema :

Diante de tantos conceitos, Bertrand (1968) classifica o geossistema em seis níveis, subdivididos em unidades superiores e inferiores.

As unidades superiores compreendem a zona, o domínio e a região natural, da maior para a menor, onde:

• zona se refere aos grandes conjuntos na contextura planetária e define-se por seu clima e seus biomas (zona temperada, zona intertropical etc.);

• domínio corresponde às unidades de segunda grandeza, sendo caracterizado por paisagens individualizadas, típicas (domínio mediterrâneo, domínio das planícies amazônicas etc.); e

• região natural, encontrada no interior dos domínios, como, por exemplo,as terras baixas da Amazônia, onde se encontra a floresta permanentemente inundada, ou a mata de terra firme, situada fora da área inundada, constituindo regiões bem individualizadas.

Mas, são as unidades inferiores, o geossistema, as geofácies e o geótopo, a base de estudo do geossistema de Bertrand, descritos da seguinte forma:

• geossistema é uma área homogênea quanto aos seus aspectos geográficos e ecológicos.

• Geofácies salienta aspectos fisionômicos, homogêneos em si próprios, e compõem um mosaico no interior de um geossistema. Constitui, na prática, os subsistemas, que se interligam e são alvo de modificações que levam à evolução do geossistema.

• geótopo é a menor porção que compõe uma geofácies. A extensão do geótopo não é grande e pode ser uma ravina, um afloramento rochoso etc.

Bertrand (1968) considera o geótopo:

A autilização de uma metodologia sistêmica permite correlações espaciais entre as situações vegetacionais identificadas e as características ambientais das respectivas áreas, como relevo local, tipos de solos, profundidade do lençol freático, incidência luminosa etc. de maneira a permitir as inter-relações desses componentes com o componente vegetal.

Segundo Gringle (1977), o ecossistema é o conjunto das comunidades vivas de uma região, somado a todas as coisas não vivas, que integram o ambiente.

Odum (1985) apresenta uma definição mais completa para ecossistema.

Em face do exposto acima, para o presente estudo, adotou-se a proposta ecossistêmica pois, em estudos fitossociológicos como os que serão apresentados neste trabalho, a compreensão das interações da mata ciliar com o ambiente semi-árido é de primordial interesse para a compreensão da dinâmica do ecossistema mata ciliar e as relações da vegetação com o ambiente físico e os processos envolvidos na dinâmica de cada uma das situações vegetacionais identificadas e o entendimento da pressão antrópica exercida sobre o espaço.

(...) o refúgio de biocenoses originais, por vezes, relictuais ou endêmicas. Esse complexo biótopo-biocenose, bem conhecido pelos biogeógrafos, corresponde o geótopo, isto é a menor unidade geográfica homogênea diretamente discernível no terreno.

A fitossociologia, para Martins in Rodal et alii 1992, é o estudo quantitativo da comunidade vegetal (fitocenose) envolvendo sua observação, descrição e explicação, tendo em sua composição florística, estrutura dinâmica, funcionamento, distribuição, origens, desenvolvimento e suas relações com fatores ambientais (bióticos e abióticos).

Para uma análise fitossociológica, faz-se necessário o estudo da composição florística – identificação e apresentação de listagem da composição florística (família, gênero e espécie), obtenção de dados para estudos da estrutura fitossociológica – escolha de método adequado (parcelas), amostragem do diâmetro e altura dos indivíduos para a obtenção dos parâmetros fitossociológicos (densidade total, densidade absoluta específica, densidade relativa, dominância total, dominância absoluta específica, dominância relativa, freqüência absoluta, freqüência relativa, índice de valor de importância, índice de valor de cobertura, índice de diversidade, índice de similaridade), elaboração de um perfil da vegetação e um mapeamento dos indivíduos amostrados.

Em função da hetereogeneidade ambiental característica das florestas ciliares, a definição metodológica para a coleta de dados vegetacionais nesse ecossistema deve considerar alguns requisitos básicos, a seguir delineados.

O levantamento deve ser realizado de maneira a contemplar a amostragem da vegetação em algumas das situações ambientais existentes nas sub-bacias dos riachos Cipó e Carrapateiras, atentando-se para os riachos Cipó e Carrapateiras.

Desta forma, o método mais recomendado e mais utilizado para caracterização da estrutura fitossociológica de florestas ciliares é o de parcelas, procedimento este que possibilita a elucidação das correlações espaciais com outros fatores ambientais, tanto físicos como bióticos, além de fornecer parâmetros quantitativos das espécies para cada situação ambiental identificada.

Durigan, Rodrigues e Schiavini (2000) ensinavam que se deve priorizar as relações da comunidade com o ambiente, explicitando se as correlações do ambiente físico com as comunidades vegetais que foram identificadas, e se os processos reguladores do mosaico ambiental na constituição do ecótono ciliar foram devidamente representados na amostragem.

É necessário ressaltar que os levantamentos fitossociológicos de comunidades florestais permitem uma caracterização da estrutura horizontal e vertical das comunidades estudadas, mas, apesar de serem uma ferramenta necessária para o estudo da sociologia vegetal, esses procedimentos devem ter repetições periódicas para que se possa fazer um estudo comparativo em diferentes momentos e perceber a dinâmica da floresta ciliar e suas relações com a heterogeneidade ambiental, principalmente quando se trata de ambientes do lençol freático, incidência luminosa etc., de maneira a permitir as inter-relações desses componentes com os componentes vegetais instáveis, como é o caso da área em estudo, inserida em uma região extremamente árida com um déficit hídrico significativo.

Fernandes (1998 p. 57) tem a devida autoriadade científica para definir fitossociologia e indicar seu objetivo:

Desta forma, acentua que ao conhecermos a composição fitossociológica de uma associação, poderemos tentar recompor matas tropicais heterogêneas com espécies nativas, desenvolvendo, assim, o florestamento com objetivos ecológicos.

Em uma abordagem formal no estudo da vegetação, há certos atributos - composição florística; fisionomia; funcionamento; dinâmica; e distribuição (Martins, in Rodal et. alii, 1992). Levaremos, pois, na maior consideração esses aspectos na efetivação do presente trabalho que será direcionado para a pesquisa da composição florística e da organização das comunidades.

A composição florística resulta em uma lista completa com os nomes das espécies. Já a organização das comunidades será abordada sem considerar as populações, analisando o conjunto de todos os indivíduos, independentemente das espécies a que pertençam.

Para a elaboração de um estudo fitossociológico deve-se cumprir, basicamente, três etapas: a coleta, o processamento e a interpretação dos dados.

Na coleta de dados, selecionam-se, analisam-se e interpretam-se os documentos cartográficos do setor a ser estudado. Desta forma obêm-se as informações necessárias a respeito da pedologia, geologia, clima etc. Logo após, é possível definir a área de estudo, seguindo alguns critérios, como representatividade e áreas prioritárias, como observa Martins (1991).

A escolha do trecho a ser analisado dentro da área ocorre quando se observa a imagem da área e separa-se a parte mais homogênea em termos fisionômicos e das condições ambientais. Deve-se tomar cuidado na escolha, pois o ideal é trabalhar em locais onde a vegetação esteja menos alterada.

Na caracterização das matas ciliares, estudiosos como MANTOVANI (1989); RIBEIRO, WALTER E FONSECA, (1999) as consideram como aquelas que estão às margens dos rios de médio e grande porte, enquanto as matas de galeria são aquelas que acompanham os pequenos cursos d`água.

A mata ciliar foi escolhida para ser problematizada, entre outros aspectos, em razão das graves conseqüências que a sua destruição pode trazer para toda a fauna, flora, qualidade da água entre outros. De acordo com Reichardt (1989, p. 20), a mata ciliar é aquela que

Lembra Rodrigues (2000, p. 94), que o termo floresta (ou mata de galeria) deveria ser empregado para a designação genérica ou popular das formações florestais ribeirinhas em regiões onde geralmente a vegetação de interflúvio não é de floresta contínua (cerrado, campinas, caatinga, campos, campos gerais etc.)

Para Ab’Sáber a expressão florestas ciliares envolve todos os tipos de vegetação arbórea vinculada à beira de rios. Fitoecologicamente, trata-se da vegetação florestal às margens de cursos d’água, independentemente de sua área

ou região de ocorrência e de sua composição florística (Ab’Sáber, 2000, p. 20). Logo, o raio de abrangência do conceito de mata ou floresta ciliar é quase total, para o território brasileiro, já que estas ocorrem em todos os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do País. Já as matas de galeria ocorrem nas formações abertas do tipo cerrado e campos do Brasil central (Ab’Sáber, 2000).

No presente trabalho, adotou-se a dicção mata ciliar já que a esta se identifica mais com a descrição de Ab’Sáber, além da expressão possuir abrangência maior, embora o autor destaque o fato de que no Nordeste seco ocorram matinhas beiradeiras – designadas matas de craíba – separadas das colinas revestidas por caatinga, através de uma vereda de areia branca com gramíneas espaças (Ab’Sáber, 2000).

Os rios são sistemas lineares que servem para escoar a água que se precipita sobre as massas continentais e segue superficialmente para os oceanos (Wellcome, 1985 in Barrella et alii, 2000, p. 187). São sistemas abertos que participam de todos os processos ecológicos que ocorrem nas bacias hidrográficas.

A ação do homem tem provocado uma série de perturbações no funcionamento do ecossistema ciliar.

Alguns trabalhos realizados em florestas ciliares demonstram que o mosaico vegetacional é resultado não só da performance diferencial das espécies na dinâmica sucessional dessas áreas, mas, principalmente, em função da heterogeneidade ambiental característica das faixas ciliares. Esta heterogeneidade decorre das variações edáficas, topográficas, de encharcamento do solo, das formações vegetais do entorno, das características hidrológicas da bacia e dos cursos d`água etc (Rodrigues e Shepherd, 2000, p. 101).

Na condição ciliar os fatores físicos do solo, determinados diretamente pelo comportamento hidrológico local, são os principais condicionantes da distribuição e composição das espécies, em contraste com os fatores químicos dos sedimentos, determinados apenas indiretamente pela dinâmica do rio. (Johnson et alii., 1985, in Rodrigues e Shepherd, 2000, p. 101).

Quadro 1 Função das áreas ripárias -

TIPO FUNÇÃO

Hidrológica Conter ribanceiras

Diminuir a filtração do escoamento superficial

Impedir ou dificultar o carreamento de sedimentos para o sistema Interceptar e absorver a radiação solar – manter estabilidade térmica Controlar o fluxo e a vazão do rio

Ecológicas Formar microclima

Formar habitats, áreas de abrigo e reprodução Servir de corredores de migração da fauna terrestre Ser entrada de suprimento orgânico

Limnológicas Influenciar nas concentrações de elementos químicos e do material em suspensão

Fonte:(Carvalho, 1993)

A vegetação ao longo dos rios funciona como um obstáculo natural ao escoamento das águas, que ficam retidas e são absorvidas, em grande parte, pela mata, evitando que uma quantidade enorme de partículas sólidas sejam arrastadas e depositadas no leito dos rios.

Segundo Barrella, Petrere, Smith e Montag (2000:196), os cursos de água de cabeceira são riachos pequenos e frágeis. A cobertura vegetal das margens é de extrema importância, pois evita a erosão dos solos adjacentes, impedindo o assoreamento do rio. Em média, um hectare sem vegetação perde 16 toneladas de solo por ano. Esse material é depositado no leito dos riachos e rios. A mesma área com mata ciliar, deposita apenas 1 kg de sedimento por ano no leito do rio (Jorge apud Branco & Rocha, 1977).

vazão de água, principalmente nas porções superiores das bacias hidrográficas” (Barrella et alii, , 2000, p. 196).

As matas ciliares impedem o rápido escoamento superficial, diminuindo os efeitos traumáticos que as inundações provocam nos sistemas aquáticos. Os sistemas radiculares das plantas também contribuem para a retenção do solo e a preservação das margens dos rios e riachos, evitando a destruição dos ambientes aquáticos. A alternância de tipos de habitats ao longo da bacia hidrográfica aumenta a heterogeneidade ambiental e, conseqüentemente, a biodiversidade regional,(Barrella et alii,2000).

Mantovani (1989) discute a importância ecológica da mata ciliar, quando mostra que, de forma mais direta, o teor de água no solo é o maior condicionante da vegetação, pois se relaciona com: a) regime pluviométrico; b) topografia local, incluindo desníveis das margens; c) traçados dos rios e tipos de solos.

Para a APREMAVI (1995),

Os resultados conhecidos de estudos sobre o papel das florestas de margem confirmam a hipótese de que elas atuam como filtros de toda a água que atravessa o conjunto de sistemas componentes da bacia de drenagem, sendo determinantes, também, das características físicas, químicas e biológicas dos corpos d'água (Delitti,1989).

Esse papel filtrante está relacionado a um aumento da condutividade hidráulica da superfície do solo, que proporciona à mata ciliar o caráter regulador da bacia hidrográfica, (REICHARDT, 1989; LIMA, 1989), consoante principalmente através de:

• geração do escoamento direto em sub-bacias. O escoamento direto é o volume de água que causa o aumento rápido da vazão de sub-bacias durante e imediatamente após a ocorrência de uma chuva;

• quantidade de água. Tem sido demonstrado que a recuperação da mata ciliar contribui para o aumento da capacidade de armazenamento de água na microbacia ao longo da zona ripária, o que contribui para o aumento da vazão na estação seca do ano (Elmore & Beschta, 1987 in Lima e Zakia, 2000, p. 37);

• qualidade da água. A zona ripária, ou marginal, isolando estrategicamente o curso d`água dos terrenos mais elevados da microbacia, desempenha uma ação eficaz de filtragem superficial dos sedimentos. Segundo Barton & Davis (1993), a zona ripária protegida pode também diminuir significativamente a concentração de herbicidas nos cursos d`água de sub-bacias tratadas com tais produtos. A maior parte dos nutrientes liberados dos ecossistemas terrestres chega aos cursos d`água através de seu transporte em solução no escoamento superficial. Ao atravessar a zona ripária, tais nutrientes podem ser retidos por absorção pelo sistema radicular da mata ciliar;

• ciclagem de nutrientes. O efeito de filtragem de particulados e de nutrientes em solução proporcionado pela zona ripária confere, também, significativa estabilidade em termos do processo de ciclagem geoquímica de nutrientes pela sub-bacia;

• interação direta com o ecossistema aquático. Existe interação funcional permanente da vegetação ripária com os processos geomorfológicos e

Do ponto de vista da produção agrícola, do alto uso de fertilizantes nitrogenados, LIMA (1989) acentua que a mata ciliar funciona como importante mecanismo de remoção ou controle do aporte de nitratos para os cursos d`água, evitando a sua poluição. Estes produtos interferem diretamente no crescimento das algas que, por sua vez, alteram todo o ecossistema (Mello, 2000)

Na regeneração de matas ciliares, o uso de corredores ecológicos ligando fragmentos florestais tem sido bastante valorizado. O corredor pode ser enfocado como passagem de animais e também como fluxo gênico entre populações fragmentadas de plantas., (SOARES FILHO e REIS, 1989; KAGEIAMA e GANDARA, 1999).

A fauna concentrada na mata ciliar é pressionada pela seca e pela água, buscando alívio por migração lateral. Este fato torna a mata ciliar um sistema de dispersão para elementos mais móveis da fauna, promovendo um fluxo genético com mistura e aumento da diversidade nas populações através de regiões muito mais amplas. (Brown Jr. 2000, p. 230).

Entre as leis ambientais pertinentes à mata ciliar, o Código Florestal (Lei 4771, de 1965) está baseado sobretudo, no papel por elas desempenhado na proteção dos recursos hídricos revelando sua importância para a biodiversidade como áreas de preservação permanente.

Ao tratar das matas protetoras, Osny Duarte Pereira sabiamente asseverou:

A lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelece:

De acordo com DIEGUES (1996), a concepção de áreas naturais protegidas, como é o caso da mata ciliar, provém do século XIX, tendo sido criadas primeiramente nos Estados Unidos a fim de proteger a vida selvagem ameaçada.

Sob a influência da legislação dos E.U.A., a norma brasileira adquiriu um perfil conservacionista, definindo áreas de proteção ambiental a partir de uma concepção de “natureza intocada”, distante, portanto, das relações reais homem-natureza.

Informam Wiedmann e Dornelles (1999) que o primeiro instrumento jurídico a normatizar a proteção das matas ciliares foi o Decreto n0 23.793, de 23 de janeiro de 1934, conhecido como antigo Código Florestal. No seu art. 40, as classificava como florestas protetoras, visando à conservação do regime das águas e para evitar erosão das terras pela ação dos agentes naturais.

No entanto, essa legislação foi considerada insuficiente e um texto foi elaborado dando origem ao novo Código Florestal, Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965. (BRASIL, 1965).

O art. 20 do Código Florestal considerou área de preservação permanente, no âmbito ciliar, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas conforme vem a seguir.

Art. 18 - São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade do IBAMA, as florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no artigo 2° da Lei n° 4771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os pousos das aves de arribação protegidos por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações.

a) Ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d`água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

- de 30 metros para os cursos d`água de menos de 10 metros de largura;

- de 50 metros para os cursos d`água que tenham 10 a 50 metros de largura;

- de 100 metros para os cursos d`água que tenham 50 a 200 metros de largura;

- de 200 metros para os cursos d`água que tenham 200 a 600 metros de largura;

- de 500 metros para os cursos d`água que tenham largura superior a 600 metros.

b) Ao redor das lagoas lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais.

c) Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos “d’água”.

A Constituição Federal de 1988 contemplou os “espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos” no Capítulo VI do Meio Ambiente, art. 255. (BRASIL, 1988).

Mais recentemente, em 1991, a Lei de Política Agrícola – n0 8.171, de 17 de janeiro de 1991, determinou a recuperação gradual das áreas de preservação permanente, estabelecendo um período de 30 anos para a recuperação da vegetação nativa nas áreas onde esta foi eliminada.

As matas ciliares

Na compreensão das autoras, as matas ciliares não são susceptíveis de aproveitamento econômico, sendo esse entendimento reforçado pelo art. 10, VI da Lei n0 8.629/93, ao estabelecer que estas áreas não são consideradas para a avaliação do grau de produtividade das propriedades privadas. Também nessa orientação, e como forma de incentivo à proteção desses ecossistemas, são isentas do pagamento do ITR (Imposto Territorial Rural).

Kageyama e Gandara (1999, p. 66) consideram que ainda é preciso muita discussão e pesquisa sobre a mata ciliar, mas também são necessárias adequações na legislação florestal, “para que as áreas ciliares sejam devidamente revegetadas, principalmente no que toca às pequenas propriedades, onde em muitos casos essas áreas ocupam uma alta proporção da gleba total”.

Brown Jr. (2000, p.231) discute a respeito da preservação das matas ciliares e assinala:

(...) têm, portanto, natureza de limitação administrativa, uma vez que são limitações genéricas, atingindo propriedades indeterminadas. Em face disso, e como não inviabilizam o direito de propriedade, as suas restrições de uso não demandam desapropriação, são gratuitas. É um ônus social a restrição de ser conservado esse ou aquele bem, persistindo outros direitos como o de colher frutos, (WEIDMANN E DORNELLES, 1999, p. 7).

Pela disposição da área de estudo no semi-árido do Nordeste brasileiro, consideramos relevante, fazer um breve histórico acerca de fenômenos das secas, relacionando algumas das principais medidas tomadas e estudos realizados.

A seca ocorre em algumas partes do mundo, trazendo dificuldades as populações que vivem nas regiões tropicais e subtropicais.

No Nordeste brasileiro, as secas ocorrem uma vez por decênio, aproximadamente.

A abordagem dos problemas das secas é bastante complexa, pois envolve as limitações físicas e os problemas sociais.

O Nordeste do Brasil possui 1.802.077 km2 , ocupando cerca de 18,27% do território brasileiro, onde viviam, em 1991, 42.470.225 habitantes, ou 27,29% da população brasileira. A Região possui 60% de suas terras secas, compreendendo uma área de 939.993 km2 de extensão e apresentando uma grande diversidade climática (Andrade, 1999).

A história das secas pode ser confundida com a ocupação do Nordeste que, em função do aumento da população e do desenvolvimento da pecuária e da agricultura, provocaram enorme modificação na paisagem natural, o que acentuou os impactos dos fenômenos naturais.

As concessões das Datas de Sesmarias assinalaram o início das atividades do homem nos sertões. Essas concessões tinham um objetivo – a criação e o plantio ( Alves, 1982).

Os indígenas, em suas constantes mudanças, procuravam acompanhar os períodos de safras ou até mesmo a migração de aves e de outros animais. As lutas eram freqüentes nas disputas por áreas produtoras de caju e das faixas de solos silicosos, próximos ao litoral

A emigração foi a primeira atitude assumida pelo homem ante a manifestação da seca

No século XVIII a seca manifestou-se intensamente da Bahia ao Piauí: 1721 – 1725, 1736 – 1737, 1745 – 1746, 1777 – 1778 e 1791 – 1793. Ocorreram, ainda, anos secos em algumas áreas, enquanto outras permaneceram beneficiadas pelas chuvas: 1730, na Paraíba, 1748 – 1751, em Pernambuco, 1754, 1760, 1766 e 1777, no Ceará, 1766 e 1784 no Rio Grande do Norte, 1783 – 1784 em Pernambuco.

As freqüentes secas nos séculos XVII e XVIII provocaram, algumas vezes, a migração de sertanejos que perdiam seus animais e suas plantações.No século XIX, também ocorreram grandes secas, das quais a de 1877 foi a mais famosa, pois nesta seca, em decorrência da falta de alimentos, uma verdadeira massa humana abandonou os sertões dirigindo-se para o litoral. No Ceará, foi mais intensa e o Governo Imperial, aproveitou para dinamizar a migração dos cearenses para a Amazônia onde se desenvolvia a exploração da borracha. Foi esta seca que alertou o Imperador Dom Pedro II e que o levou a determinar a organização de uma comissão que percorresse a Província do Ceará e sugerisse a tomada urgente de medidas a fim de minorar o problema.

As secas da primeira metade do século XVIII contribuíram para retardar o crescimento demográfico dos sertões e o desenvolvimento econômico.

As primeiras medidas referentes à política de combate aos efeitos da seca foram tomadas no governo de Rodrigues Alves, quando se instituíram três comissões, uma de açudes e irrigação com sede no Ceará, e duas de estudos e obras contra os efeitos da seca e de perfuração de poços com sede no Rio Grande do Norte. Foi nesta época que se iniciou a política de perfuração de poços artesianos no Nordeste, (Andrade, p. 52, 1999).

No século XX, ocorreram prolongadas secas, como a de 1970, que levou o então presidente Médici a afirmar que “o Brasil era rico, mas os brasileiros eram pobres”.

Muitos órgãos governamentais foram criados com o objetivo de combater os efeitos da seca e trazer desenvolvimento para o Nordeste, mas nada foi feito para combater as causas da seca, pois a medida que crescia o povoamento no Nordeste e aumentava a ação do homem, rompendo o equilíbrio ecológico, as secas tornavam-se mais freqüentes , criando maiores impactos negativos.

2. 2 Materiais e procedimentos operacionais.

Na primeira fase do trabalho, foi formado um banco de dados, procedida à aquisição, triagem e análise dos documentos geocartográficos e bibliográficos, necessários para a escolha e caracterização prévia da área a ser estudada. Com as análises das imagens de satélites, foi possível analisar os padrões fisionômicos da mata ciliar e produzir uma compartimentação e uma seleção dos ambientes com diferentes condições ecológicas da área a ser amostrada no estudo fitossociológico a ser comprovado em campo.

A análise do material de cartografia temática, envolveu a carta planimétrica da SUDENE folha SB. 24 – V – D – IV/MI – 968 Várzea do Boi na escala 1:100.000, mapas temáticos do Projeto WAVES, Oliveira et alii, (2001), destacando os seguintes temas: geologia, geomorfologia, clima, solos e vegetação na escala 1:250.000. Além disso, do Radambrasil (1981), foram utilizadas as folhas SB.24/25, relacionando os mesmos temas ora descritos, mapa do IBGE 2001 – Tauá, na escala 1:100.000, destacando os Distritos que fazem parte do Município de Tauá e mapas das sub-bacias dos riachos Cipó e Carrapateiras, na escala 1:500.000, organizados por Pinheiro (2003). De posse deste material, foi possível compilar as informações das cartas temáticas e fazer uma caracterização prévia da área de estudo.

Ainda nesta fase, utilizamos as imagens de satélite TM/Landsat 5 bandas 3, 4 e 5 dos meses de julho de 1999 e agosto de 2000, imagens estas utilizadas pelo Grupo Ecologia da Paisagem, Projeto WAVES, de Oliveita et alii, (2001); e as imagens de satélite fornecidas pela Embrapa. Estes materiais forneceram informações a respeito dos padrões fisionômicos da vegetação, possibilitando, desta forma, escolher as áreas de mata ciliar .

.• Reconhecimento preliminar – Esta etapa compreendeu a localização da mata

ciliar, a observação e levantamento de componentes da paisagem. Procedemos ao reconhecimento geocartográfico da área, buscando selecionar o perfil que melhor retrata o estado da mata ciliar mais conservada e mais degradada com diferentes usos. Utilizou-se nesse seguimento a comprovação das imagens de satélite, previamente interpretadas, tendo sido possível analisar os padrões fisionômicos identificados na imagem, produzindo, desta forma, um levantamento da área, correlacionando com o relevo local, geomorfologia, geologia, solos e vegetação do entorno. Com o auxílio de uma maquina fotográfica Yashica 109 multiprogram – 58 mm, foi possível registrar as imagens importantes que serviram, posteriormente, para ilustrar a descrição da área e, principalmente, da comunidade vegetal, destacando alguns indivíduos. Ainda nesta etapa, com a ajuda de um GPS, tomou-se as anotações das coordenadas UTM da área e as altitudes e constatou-tomou-se a existência de 3 (três) tipos de uso e ocupação das áreas de estudo - agricultura, pasto e extrativismo vegetal.

Figura 1 – Esquema de Parcelas

1 6

2 7

3 8

4 9

5

NE

10

Com ao auxílio de um paquímetro foram feitas as medições de diâmetro do caule, na altura do peito, em indivíduos que apresentassem diâmetro igual ou maior que 3 cm. Em alguns momentos, para dar agilidade ao trabalho, usamos trenas de 5 metros para a medição da circunferência dos troncos; posteriormente, foi feita a transformação para diâmetro,utilizando a fórmula:

• Para as medidas de altura, foram utilizados canos de “PVC” com marcas a cada 50 cm. Todos os dados foram anotados em fichas de campo (anexo) onde constam os nomes populares, a localização, as medidas do diâmetro e altura de cada espécie.

O levantamento florístico foi realizado com a ajuda de um mateiro que identificou os nomes populares de cada espécie e quando não houve a possibilidade desta identificação as folhas foram levadas para o herbário da Universidade Federal do Ceará para implementação dessa providência.

(D = P/π). D = diâmetro

P = perímetro da circunferência π = 0,14

Na terceira fase, foi feita uma listagem da composição florística, com apresentação da família, gênero e espécie, acompanhado do nome popular, resultado de um levantamento florístico anterior.

Ainda na terceira fase, para obter os dados para o estudo da estrutura fitossociológica, foi procedida à amostragem do diâmetro e altura dos indivíduos para obtenção dos parâmetros fitossociológicos (densidade total, densidade absoluta específica, densidade relativa, dominância total, dominância absoluta específica, dominância relativa, freqüência absoluta, freqüência relativa, índice de valor de importância, índice de valor de cobertura, índice de diversidade, índice de similaridade).

Estão dispostos na seqüência os parâmetros analisados e suas respectivas fórmulas, expressadas nos estudos de Rodal et alii (1992).

Os valores de densidade dão uma idéia do tamanho das populações que compõem a fitocenose.

• Densidade total. Estima o número total de indivíduos por unidade de área, independentemente da espécie, sendo a unidade de área considerada como hectare( 1ha = 10.000m2). É expressa indivíduo/ha através da fórmula

• Densidade absoluta específica. Estima o número de indivíduos de uma dada espécie por unidade de área. É expressa em indivíduos/ha através da fórmula

Dt = N x U/A Dt = densidade total

N = no total de indivíduos amostrados U = área (10.000 m2)

A = área amostrada (m2)

Daí = ni U/ A Daí = densidade por área da espécie Ni = no de indivíduos da espécie U = 1 hectare

• Densidade relativa. Porcentagem do número de indivíduos amostrados em relação ao número total de indivíduos amostrados na comunidade. Para tanto foi necessária a utilização da fórmula

Os valores de dominância dão idéia da taxa de ocupação do ambiente por uma dada espécie ou vegetação. Esta é calculada a partir de medidas de perímetro ou diâmetro à altura do peito.

• Dominância total Estima o total da área ocupada por unidade de área. É expressa em m2/ha.

• Dominância absoluta da espécie. Estima a área ocupada por uma dada espécie por unidade de área. É expressa em m2/ha com a fórmula

Dri = ni / N x 100 Dri = densidade relativa da espécie N = nototal de indivíduos amostrados na comunidade

ni = no de individuos da espécie

DoAi = ABi U/ A DoAi = dominância absoluta específica ABi = área basal da espécie = p2 / 4 π U = 1 hectare

A = área amostrada em m2 Dot = Σ G x U/A Dot = dominância total

G = área basal individual

G + p2 /4π ou 0,785 x D2 p = perímetro

D = diâmetro

U = 1 hectare

• Dominância relativa. Porcentagem de área ocupada pelos indivíduos de uma dada espécie em relação a área total ocupada pelos indivíduos de todas as espécies.

Os valores de freqüência estimam a probabilidade de encontrar uma dada espécie em unidade amostral lançada ao acaso na fitocenose.

• Freqüência absoluta. Porcentagem de unidades de amostragem em que ocorre uma dada espécie em relação ao total de unidades de amostragem empregadas. Foi utilizada a fórmula

• Freqüência relativa. Porcentagem da freqüência absoluta de uma dada espécie em relação ao total das unidades de amostragem empregadas. Para tanto, foi utilizada a fórmula

DoRi = 100 ABi / Σ AB DoRi = dominância relativa da espécie ABi = área basal da espécie = p2 / 4 π

Σ AB = somatório da área basal de todas as espécies

FAi = 100 Npe/Npt FAi = freqüência absoluta da espécie Npe = no de parcelas em que a espécie está presente

Npi = no total de parcelas amostradas

Fri = 100 Fai / Σ Fa Fri = freqüência relativa da espécie Fai = freqüência absoluta da espécie

Σ Fa = somatório da freqüência absoluta

O índice de valor de importância (IVI) permite representar o valor de importância ecológica de cada espécie na comunidade.

• Índice de valor de importância (IVI) é um índice sintético constituído pela soma de todos os parâmetros relativos, podendo variar até 300. Embora seja uma soma de percentagens, não é usual atribuir-lhe unidade.

A diversidade é a característica da comunidade definida pelo número de espécies presentes. Uma comunidade com maior diversidade é a que tem maior número de espécies diferentes. Quando se comparam comunidades com mesma quantidade de espécies, a mais diversa é aquela com abundância relativa mais equilibrada; isto é, aquela na qual a porcentagem de indivíduos de cada espécie é aproximadamente a mesma.

A análise da diversidade de uma comunidade envolve a montagem de uma lista de espécies presentes e suas medidas mais simples é pelo número absoluto de espécies diferentes.

Com base nestes dados podemos comparar duas comunidades usando o Índice de similaridade de Sorenson. É uma medida para comparação entre duas áreas e varia de 0 (nenhuma similaridade) a 100 (comunidades totalmente similares) e é dado pela equação:

IVIi = Dri + Fri + DoRi IVIi = índice de valor de importância da espécie

Dri = densidade relativa da espécie Fri = freqüência relativa da espécie DoRi = dominância relativa da espécie

S = 2C/A + B x 100 S = similaridade

Podemos, também, utilizar o índice de similaridade de Jacart. Este índice é utilizado para comparar duas amostra varia da mesma maneira que Sorenson. O índice é calculado com base na equação abaixo:

O índice de diversidade é utilizado para conhecer quão é similar ou diferente a diversidade de espécies entre duas comunidades, quer seja no tempo ou no espaço. Para tanto, utilizamos o índice de Sharon e Wiemer, pelo qual, quanto maior o H na equação a seguir maior será a diversidade.

Outra fórmula para medir a diversidade é semelhante a anterior e foi criada por Simpson em 1949, cuja equação é:

O índice D varia de zero (baixa densidade) a 1 (máxima densidade).

S = C/A + B – C x 100 S = similaridade

A = n0 de espécies na amostra A B = n0 de espécies na amostra B C = n0 de espécies comuns a ambas as amostra

H = - Σ (pi) (logpi) H = índice de diversidade da espécie Pi = probabilidade de importância para cada espécie onde pi = ni/N

ni = Valor de importância absoluta para cada espécie (n0 de indivíduos,

biomassa, etc.).

N = Valor de importância.

D = 1 - Σ (pi)2 D = diversidade

Pi = probabilidade de

importância para cada

Após a conclusão de todos os valores dos parâmetros fitossociológicos, surgiu a quarta fase, quando foi feita a análise dos dados fitossociológicos que se coadunaram com a geração de tabelas e gráficos elaborados a partir das informações que foram produzidas em campo e no gabinete. Desta forma, são expostos os resultados e as discussões a respeito da análise fitossociológica das áreas, correlacionando-as com os seus respectivos uso e ocupações.

Ainda nesta fase, partindo-se da inter-relação de componentes ambientais - aspectos climáticos, solos e características fisionômicas da vegetação – elaborou-se uma caracterização fitoecológica.

Na confecção do texto final, foi necessária a utilização de alguns instrumentos

da informática como:

• computador Pentium II, em programas Microsoft Word, para a digitação dos textos; Excel, utilizado na confecção de tabelas e gráficos; Internet Explorer, pesquisas na internet; AutoCad 14, geoprocessamento de mapas; e Power Point, utilizado na feitura da apresentação;

• scanner de mesa HP scanjet 2300c, utilizado na reprodução de fotos;

• Impressora HP Deskjet 720 C.

Figura Gráficos Tabelas Análise Fitossociológica Caracterização Ecológica Dados Abióticos Solos Vegetação

Material Bibliográfico

Banco de Dados

Material

G

t

áfi

Dados Bióticos

Geomorfolo

Clima Geologia

Mata Ciliar

Pastagem Agricultura Extravismo

3.1 Caracterização Histórica

A vila de Tauá foi criada em 14 de fevereiro de 1801 sob a denominação de São João dos Príncipes, mas a instalação oficial ocorreu em 03 de maio de 1802. Anos depois, recebeu a denominação de São João Príncipe de Inhamuns e, em 02 de agosto de 1929, conforme decreto n0 2.677, a vila foi elevada à categoria de cidade sob o antigo nome de Tauá, que significa “Barro Vermelho” (Sampaio & Xavier, 1994).

A colonização do Município de Tauá teve início por volta de 1700, com a entrada dos homens brancos chamados “Homens do Rio São Francisco” que vieram com seus animais domésticos (gado bovino), requerendo sesmarias e, chegando, ali expulsaram os nativos da região, os índios Jucás e Genipapos (Sousa, 1999).

No período da colonização, os pecuaristas começaram o cultivo do milho, feijão e mandioca e, posteriormente, foi induzida a cultura do algodão mocó, procedente da Paraíba e do Rio Grande do Norte (Freitas, 1972). A ascensão da cultura do algodão e a necessidade de tratos culturais, como a poda, induziu os agricultores a utilizarem as roças de algodão como pastagem, nas quais o gado se alimentava das ramas do algodão ao mesmo tempo em que deixavam seus dejetos na área como forma de adubo orgânico, o que beneficiava a cultura, constituindo dessa forma o conhecido “binômio boi-algodão”.

Apesar da resistência dos índios, o Vale do Jaguaribe foi o primeiro eixo de alastramento das fazendas de gado, sendo quase que totalmente concedido, por sesmarias sucessivas, à família Feitosa.

próspera em função da grande penetração de fazendeiros abastados que vinham em busca de bons pastos.

A roça de milho e feijão fornecia a base da alimentação do sertanejo. As roças eram situadas nos solos férteis dos baixios, onde permaneciam por vários anos.

A crise forrageira faz modificar o sistema de produção e, assim, surgiu a cultura do algodão. O algodão arbóreo se desenvolveu no Município de Tauá no período de 1960 a 1980, com a abertura da BR 020.

Para compensar o forte aumento natural da população e a diminuição das capoeiras antigas, os pequenos proprietários tiveram que desmatar terras marginais mais íngremes, provocando assim uma erosão intensa e a diminuição da produtividade (Bazin, 1993). Surge o algodão herbáceo como alternativa para conseguir rendimentos maiores. Em 1986, o Bicudo (Anthonomus grandis) destruiu as plantações de algodão na região. Segundo Bazin, suas conseqüências explicam a situação difícil em que se encontram hoje os pequenos produtores.

3.2 Localização e aspectos gerais

As áreas onde a mata ciliar foi analisada estão inseridas nas sub-bacias dos riachos Cipó e Carrapateiras, localizadas ao nordeste do Município de Tauá, situado a sudoeste do Estado do Ceará, na microrregião geográfica Sertão dos Inhamuns a uma altitude de 385 m e coordenadas 05º 25’48”de latitude sul na parte norte; 06º 19’ 27” S ao sul; 39º 48’ 38” W a leste; e 40º 42’ 09” W, a oeste. O Município abrange uma área de 4.306 km2 (2.93% do território cearense), estando a sede a 320 km distante da capital, Fortaleza. Na sub-bacia de Carrapateiras estão inseridos dois distritos: Carrapateiras e Barra Nova.

Carrapateiras, denominada de Área 2, nas coordenadas 0373510 de longitude e 9367491 de latitude em uma altitude de 479 m. (Figura 3 – mapa de localização).

Estratigraficamente a área das sub-bacias pertence ao Pré-Cambriano Inferior, representado pelas rochas do embasamento cristalino pertencente ao Complexo Pedra Branca. Outras unidades estão presentes na área, constituídas de dioritos, gabros e suíte magmática. Os depósitos sedimentares estão distribuídos nas sub-bacias, representados pelas aluviões que margeiam o fundo dos vales.

Na caracterização geomorfológica, encontra-se a depressão sertaneja dissecada, situada a norte e a nordeste das sub-bacias, corresponde às superfícies parcialmente dissecadas em colinas rasas com topografia variando de suave-onduladas a suave-onduladas, intercaladas por vales abertos. A depressão sertaneja aplainada ocupando a maior parte das sub-bacias, possui níveis altimétricos que variam de 400 a 450 metros, com topografia suave-ondulada intercalada por superfícies planas e vales abertos. Os maciços residuais cristalinos estão posicionados a nordeste das sub-bacias. As planícies fluviais apresentam alúvios pouco expressivos, em decorrência de estarem posicionados no embasamento cristalino.

A área de estudo se enquadra na classificação de Köppen, clima BSw’h’(clima quente e semi-árido, com estação chuvosa), com temperaturas superiores a 18 0C no mês mais frio. O regime pluviométrico varia de 200 mm a 1474 mm anuais, com médias anuais de 529,8 mm, sendo os meses de março e abril os mais chuvosos, conforme os dados referentes a 30 anos (FUNCEME, 1998). Esta pluviosidade tem pronunciada irregularidade em sua distribuição no tempo e no espaço.

O regime térmico caracteriza-se por maior grau de uniformidade, com temperaturas sempre elevadas, apresentando médias em torno de 25ºC a 28ºC, que propiciam intensa evaporação, evapotranspiração e, conseqüentemente, índices negativos no balanço hídrico anual.

A umidade relativa do ar é baixa, 61,5% em média. Os maiores valores são registrados nos meses de março e abril (75%) e os valores mais baixos ocorrem no mês de setembro (44%) (Brasil,1973).

drenada pelo rio Jaguaribe. A predominância de rochas cristalinas na bacia impermeabiliza o terreno dificultando a infiltração e favorece uma rede de drenagem densa, com padrão predominantemente dendrítico, apresentando baixo potencial de recursos hídricos subterrâneos. O potencial dos recursos hidrogeológicos esta presente apenas nas zonas fraturadas, apresentando uma água de má qualidade (Ceará, 1978).

Há predominância de Neossolos Litólicos Eutróficos e afloramentos rochosos em áreas de relevo mais movimentadas, com topos estreitos e vertentes íngremes. Nas baixas vertentes e nas rampas suaves predominam os Planossolos Nátricos rasos, mal drenados e com baixa fertilidade natural com ocorrência de sais, em associação com solos Luvissolos e Podzólicos que apresentam fertilidade natural média nas baixas e médias vertentes. Nos fundos dos vales, são encontrados sedimentos aluviais com boa fertilidade natural aparente (Oliveira et alii 1995 apud Moreira, 2001).

Segundo Brasil (1973), a formação vegetal da área em estudo é uma caatinga aberta, que se caracteriza por áreas de pediplanação, composta por árvores e arbustos de alturas variáveis esparsamente distribuídas e entremeadas de plantas suculentas (cactos) sobre um estrato herbáceo estacional.

A ação conjunta do clima, das condições geológicas e dos solos rasos da região produz um ecossistema frágil, que se reflete na vegetação da região, onde a formação caducifólia, com fisionomia arbustiva, é incapaz de oferecer proteção aos solos contra os efeitos erosivos, conforme observado em Tauá.

3.3 Características ambientais das sub-bacias dos riachos Cipó e Carrapateiras

3.3.1 Unidades litoestratigráficas

magmática. Já os depósitos sedimentares estão distribuídos em toda sub-bacia, representados pelas aluviões que margeiam os fundos dos vales.

As informações geológicas aproximam-se dos resultados obtidos pelo projeto RADAMBRASIL (1981), motivo por que adotou-se o esboço estatigráfico adaptado de Moreira (2001), (Quadro 2).

Dioritos

Segundo descrição feita pelo projeto Radambrasil, os dioritos e os gabros são rochas plutônicas de posicionamento duvidoso, indicação que está fundamentada na concepção de que essas unidades representam fragmentos antigos de rochas, provavelmente, originadas do manto.

Limitando-se a oeste pela falha de Tauá até o Complexo Pedra Branca, o corpo diorítico apresenta-se inserido ao sul da sub-bacia do riacho Carrapateiras, encontrando-se totalmente intrudido no Complexo Pedra Branca, com área aproximada de 150 km2 (Almeida, 1988 in Moreira, 2001).

Gabros

Os núcleos gabróicos foram individualizados por Campos et alii. no Radambrasil, estando localizado dentro do corpo diorítico de Tauá, apresentando granulação grosseira, aspecto maciço e tonalidade cinza–escuro. O tipo mais comum é um olivina-augita-gabro caracterizado por gerar solos escuros e profundos com forte presença de blocos subarredondados. Estes núcleos estão inseridos no corpo diorítico, logo, localizados na sub-bacia do riacho Carrapateiras.

Complexo Pedra Branca

biotita-honiblenda-gnaisses, peridotitos, gabros e anortositos, ocorrendo também lentes quartizíticas e pequenas áreas migmáticas; “apresenta uma estrutura interna complexa em dobramentos suaves com sinformes e antiformes abertas ou apertadas” (Pinheiro, 2003).

Suíte Magmática

Nas sub-bacias dos riachos Cipó e Carrapateiras, os corpos graníticos estão situados ao sul da sub-bacia do riacho Carrapateiras,. De acordo com Almeida (1988), o corpo situado ao sul da sub-bacia do riacho Carrapateiras está em parte intrudido no Complexo Pedra Branca e nos dioritos. Mostra-se em forma de diques descontínuos, podendo ser encontrados granitos tardios encaixados longitudinalmente em granitos precoces. Segundo o mesmo autor, “os contatos com os metassedimentos do Complexo Pedra Branca são bruscos,” enquanto que, com os litotipos do Pluton Tauá (dioritos), variam de bruscos a gradacionais, mostrando nessas zonas a formação de rochas híbridas, resultantes da mistura de magmas.

Aluviões

As aluviões constituem os depósitos mais recentes e formam um conjunto de sedimentos assentados nos vales dos principais rios e riachos das sub-bacias. Apresentam-se geralmente em dimensões reduzidas e recobrindo as rochas pré-cambrianas.

Quadro 2 - Esboço Litoestratigráfico das Sub-bacias do Cipó e Carrapateiras, Baseado no Radambrasil.

Quaternário (Holoceno)

Aluviões Areias finas e grossas,

incluindo cascalhos inconsolidados e argila com

matéria orgânica em decomposição.

Superior

Suíte Magmática

Granitos finos e grosseiros, coloração variando entre cinza,

cinza-claro e rosa, granitos anatéticos. P R É - C A M B R I A N O Inferior

Complexo Pedra Branca

Gnaisses dos mais variados tipos, com intensa participação

de rochas ortoderivadas, representadas por xistos básicos serpentinitos, anfibolitos, horniblenda-gnaisses, peridotitos, gabros e anortositos. Subordinadamente

ocorrem quartzitos e áreas migmáticas.

pE IND Gabros e Dioritos

pEpb y 1

Qa