Projeto Institucional

Edital nº 015/2010/CAPES/DED

Fomento ao uso de tecnologias de comunição e informação nos cursos de graduação

Ciência, Tecnologia e Sociedade I

Módulo

Introdução aos estudos CTS

Carla Giovana Cabral Guilherme Reis Pereira

Módulo

Natal – RN

Janeiro/2012

Módulo

Introdução aos estudos CTS

Carla Giovana Cabral Guilherme Reis Pereira

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

Marcos Aurélio Felipe

GESTÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS

Luciana Melo de Lacerda Rosilene Alves de Paiva

PROJETO GRÁFICO

Ivana Lima

REVISÃO DE MATERIAIS Revisão de Estrutura e Linguagem

Eugenio Tavares Borges Janio Gustavo Barbosa Jeremias Alves de Araújo Kaline Sampaio de Araújo

Luciane Almeida Mascarenhas de Andrade Rossana Delmar de Lima Arcoverde Thalyta Mabel Nobre Barbosa

Revisão de Língua Portuguesa

Camila Maria Gomes Cristinara Ferreira dos Santos Emanuelle Pereira de Lima Diniz Janaina Tomaz Capistrano Priscila Xavier de Macedo Rhena Raize Peixoto de Lima Rossana Delmar de Lima Aroverde

Revisão das Normas da ABNT

Verônica Pinheiro da Silva

EDITORAÇÃO DE MATERIAIS Criação e edição de imagens

Adauto Harley

Anderson Gomes do Nascimento Carolina Costa de Oliveira Dickson de Oliveira Tavares Leonardo dos Santos Feitoza Roberto Luiz Batista de Lima Rommel Figueiredo

Diagramação

Ana Paula Resende Carolina Aires Mayer Davi Jose di Giacomo Koshiyama Elizabeth da Silva Ferreira Ivana Lima

José Antonio Bezerra Junior Rafael Marques Garcia

Módulo matemático

Joacy Guilherme de A. F. Filho

IMAGENS UTILIZADAS

Acervo da UFRN www.depositphotos.com www.morguefi le.com www.sxc.hu

Encyclopædia Britannica, Inc.

FICHA TÉCNICA

Catalogação da publicação na fonte. Bibliotecária Verônica Pinheiro da Silva.

Cabral, Giovana.

Ciência, Tecnologia e Sociedade I / Giovana Cabral e Guilherme Reis Pereira. – Natal: EDUFRN, 2011.

76 p.: il.

Conteúdo: Aula 1 – A questão da neutralidade da ciência. Aula 2 – Ciência, Tecnologia e Sociedade: primeiras leituras. Aula 3 – Conversando sobre tecnologia. Aula 4 – Tecnologias sociais e desenvolvimento.

Aulas 1 e 4 – autoria do professor Guilherme Reis Pereira. Aulas 2 e 3 – autoria da professora Giovana Cabral.

1. Tecnologia - Ciência. 2. Sociedade. 3. Desenvolvimento. I. Pereira, Guilherme Reis. II. Título.

CDU 62:001.1

C117c

Governo Federal

Presidenta da República

Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República

Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro da Educação

Aloizio Mercadante Oliva

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Reitora

Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-Reitora

Maria de Fátima Freire Melo Ximenes

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)

Secretária de Educação a Distância

Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Secretária Adjunta de Educação a Distância

Eugênia Maria Dantas

Apresentação Institucional

A

Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceira com a Secretaria de Educação a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo implementados cursos de licenciatura e pós-graduação lato e stricto sensu; a segunda volta-se para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações em Administração Pública e Administração Pública Municipal.Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a Sedis tem disponibilizado um conjunto de meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráfi co para atender às necessidades de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por profi ssionais qualifi cados e que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas, livros, textos, fi lmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, a UFRN através da SEDIS se integrao grupo de instituições que assumiram o desafi o de contribuir com a formação desse “capital” humano e incorporou a EaD como moda-lidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais seleto o acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN está presente em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando cursos de graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando o Ensino Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e o conhecimento uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLE-TE O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil.

Sumário

Aula 1 A questão da neutralidade da ciência 7

Aula 2 Conversando sobre tecnologia 25

Aula 3 Ciência, Tecnologia e Sociedade: primeiras leituras 39

A questão da neutralidade

da ciência

1

2

Apresentação

N

esta aula, vamos discutir a ideia de neutralidade da ciência, partindo das origens da ciência moderna, constituída a partir do século XVI. A questão da neutralidade da ciência está no centro do debate entre os estudos sobre as características da ciência e seu papel na sociedade. A questão principal do debate é se a ciência é ou não infl uenciada pelo contexto sociocultural, pelos valores sociais, interesses políticos e econômicos. Tal discussão é importante porque a visão da ciência neutra tem implicações na escolha dos temas, na política que defi ne as prioridades de pesquisa e infl uencia as relações entre o ambiente científi co e os outros setores da sociedade.Faremos um breve resgate das raízes da ideia de ciência neutra, autônoma e universal a partir do processo de formação da ciência moderna. É importante sabermos que a questão da neutralidade da ciência está relacionada a um modo de produzir conhecimento sobre os fenômenos da natureza baseado na matemática, que procurou defi nir leis gerais de alcance universal para controlar e transformar a natureza. Esse modo de fazer ciência separa a natureza (objeto) da sociedade (sujeito).

Veremos que a visão dominante de ciência neutra, autônoma e universal está sendo ne-gada pelo próprio avanço do conhecimento, com o surgimento de novas teorias nas ciências naturais que superam as anteriores, e por fatos históricos que estão relacionados ao uso da ciência para fi ns político-militares no desenvolvimento de armas e aplicação no processo de produção capitalista.

Objetivos

Estabelecer uma relação entre o método científi co e a visão dominante de ciência.

Determinismo mecanicista é a ideia de que o mundo estático da matéria é sus-ceptível a ser determinado através de leis físicas e matemáticas.

A construção da

ciência moderna

Desde o século XVI, a ciência moderna foi se formando de acordo com um modo de produzir conhecimento que deveria se diferenciar do conhecimento da época, que estava ligado ao pensamento religioso. Este pensamento justifi cava a ordem feudal e o exercício do poder. De acordo com Hessen (1984, p. 49), as universidades, cujo sistema pedagógico era escolástico fechado, eram o centro das tradições feudais e toda a ciência era baseada na lógica aristotélica. “Tudo que não fosse encontrado em Aristóteles não existia”, diz Hessen (1984, p. 50). As universidades ligadas à Igreja não davam espaço para o desenvolvimento das ciências naturais. Enquanto os fi lósofos buscavam a verdade nos textos, os cientistas naturais buscavam a verdade no mundo, na natureza, inspirados pelos problemas técnicos da nascente burguesia mercantil.

As grandes descobertas desse período, como o heliocentrismo de Copérnico e os estudos de mecânica de Galileu e Newton, convergiam para uma lógica da investigação na qual a mate-mática era um instrumento de análise e também fornecia um modelo de representação da própria estrutura da matéria. Com base na matemática, eram feitas observação e experimentação para se alcançar um conhecimento profundo e rigoroso da natureza. Naquela época, o novo modo de fazer ciência teve a contribuição das refl exões fi losófi cas de Descartes, que também fundou a geometria analítica. Descartes introduziu um racionalismo radical, no qual as ideias eram colhidas independentemente da experiência.

Esse modo de fazer ciência se inicia com ideias claras e simples e não do sensível e dos fatos. Essas ideias são as ideias matemáticas que podem ser comprovadas. Para Galileu, o livro da natureza está inscrito em caracteres geométricos. Desse modo, a matemática vai propiciar um caráter racional para a ciência fazendo assim uma distinção hierárquica entre conhecimento científi co e conhecimento vulgar. Como consequência, para conhecer é preciso quantifi car e o rigor científi co é verifi cado pelo rigor das medições. Eram consideradas boa ciência as hipóteses que pudessem ser comprovadas.

Outra característica do método científi co, que é a base da ciência moderna, é a simplifi -cação da realidade porque a mente humana não consegue compreender a totalidade. Isso quer dizer que para conhecer é preciso dividir e classifi car e depois estabelecer relações sistemáticas. A primeira divisão consiste em separar as leis da natureza das condições iniciais, presumindo que essas leis têm uma ordem e estabilidade, isto é, elas não mudam com o tempo, são inva-riáveis e determinantes. Em função disso, podem-se fazer previsões, controlar e transformar a natureza. A ciência moderna procura saber a causa formal dos fenômenos naturais, ou seja, como funcionam as coisas sem se preocupar com a fi nalidade dessas coisas. Diferente do conhecimento prático, no qual a causa e a intenção convivem.

O Estado Moderno é entendido como sendo um conjunto de instituições que procura manter a ordem e a paz social, bem como promover o desenvol-vimento socioeconômico.

transformação da sociedade, podemos citar a descoberta da termodinâmica, que permitiu a introdução da máquina a vapor na produção industrial, aumentando o ritmo do trabalho e impulsionando o sistema capitalista industrial.

Como o determinismo mecanicista das leis de Newton possibilitava dominar e transformar a natureza, era uma forma de conhecimento que teve grande aceitação na época pela sua utilidade e funcionalidade em pleno período de transformação da sociedade industrial. O estudo dos fenô-menos da natureza atendia aos interesses da burguesia de expansão econômica transformando matéria-prima em produtos industrializados. As demandas por certos conhecimentos, colocadas pela indústria da época, eram objeto de estudo dos físicos e matemáticos. Se o contexto histórico estabelece os desafi os para a ciência, então não há neutralidade. A racionalidade da ciência era adequada aos interesses de crescimento da economia capitalista e também contribuiu para a consolidação do Estado Moderno através das aplicações militares do conhecimento.

Da mesma forma que era possível conhecer as leis da natureza, alguns intelectuais acredi-taram que era possível investigar as leis que determinam a forma de organização da sociedade e prever os resultados das ações coletivas.

O método das ciências naturais foi utilizado pelos pesquisadores que queriam entender o funcionamento da sociedade. A aplicação desse método nos estudos sobre a sociedade do século XIX foi chamado de positivismo lógico e foi compartilhado por vários pensadores, entre eles Saint Simon, August Comte, Spencer, Durkheim e outros intelectuais do Círculo de Viena. Entre muitos cientistas formou-se um consenso de que era possível explicar os fenôme-nos da natureza identifi cando leis invariáveis que não dependiam da ação humana. O método positivo de conhecimento da sociedade procurava identifi car as leis sociais que determinam o funcionamento da sociedade para prever fenômenos e agir visando à ordem e ao progresso. Desse modo, as ciências utilizavam regras de como produzir conhecimento que passavam uma visão determinista do mundo e um discurso de neutralidade da ciência para justifi cá-la como verdadeira.

Em seu livro, M. Löwy caracteriza o positivismo por meio de três proposições:

1. A sociedade é regida por leis naturais, isto é, leis invariáveis, independentes da vontade e ação humanas; na vida social, reina uma harmonia natural.

2. A sociedade pode, portanto, ser epistemologicamente assimilada à natureza (o que classifi caremos como “naturalismo positivista”) e ser estudada pelos mesmos métodos, démarches e processos empregados pelas ciências da natureza.

3. As ciências da sociedade, assim como as da natureza, devem limitar-se à observação e à explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre de julgamentos de valor ou ideologias, descartando previamente todas as prenoções e preconceitos (LÖWY, 1994, p. 17).

Os pioneiros do positivismo, Condorcet e Saint-Simon, faziam a defesa da neutralidade da ciência em relação às paixões e interesses das classes dominantes da época. Os positivistas se colocavam contra as doutrinas religiosas e o argumento de autoridade da ordem feudal--absolutista. A intenção deles era livrar o conhecimento da infl uência das crenças e da política feudal e absolutista.

na sociedade. Eles se tornaram conservadores da ordem estabelecida ao atacar os chamados preconceitos revolucionários do Iluminismo, as ideias socialistas e o marxismo.

A infl uência do positivismo ao analisar a realidade de forma objetiva, baseada na comprova-ção das hipóteses com dados empíricos, livre dos preconceitos, interesses e ideologias continuou no início do século XX com os autores do Círculo de Viena. O Círculo de Viena era um movimento a favor da concepção científi ca do mundo em termos de seu conteúdo lógico, epistemológico e metodológico e contra a teologia e a infl uência da Igreja Católica. Na medida em que os autores positivistas davam um papel de destaque para a ciência no projeto político de uma sociedade em transformação, reconheciam que a ciência podia ter um impacto na sociedade. Então, como fi ca a ideia de neutralidade da ciência? Vamos discutir esse ponto na seção a seguir.

1

Você viu que no período de formação da ciência moderna foi preciso estabelecer formas de conhecer que se diferenciavam do conhecimento tradicional da Idade Média. Escreva um texto explicando quais características da ciência moderna permanecem até nossa época. Registre sua refl exão em seu caderno ou em arquivo eletrônico.

A neutralidade da ciência

O debate sobre se a ciência deve ser neutra, livre de valores e interesses perpassa todo o século XX. Alguns autores defendem que a ciência deve ser descomprometida e não pode sofrer infl uência externa dos políticos e da cultura na qual o cientista está imerso, enquanto outros autores argumentam sobre a necessidade de orientar o desenvolvimento da ciência para atender interesses econômicos, políticos e sociais. Mas, antes de entrar nesse debate, você precisa compreender o que se entende por ciência neutra.

Figura 1 – Imagem clássica do cientista

Apesar de alguns autores, como os humanistas ingleses, defenderem um direcionamento da ciência para atender objetivos sociais e econômicos específi cos, era dominante no início do século XX a visão da ciência neutra. Só para citar alguns nomes, Polanyi, em sua confe-rência Autogoverno na Ciência, se opõe à ideia da ciência dirigida e defende uma comunidade científi ca baseada na concepção de liberdade da ciência e sua desvinculação de interferências políticas e religiosas. Outro autor importante foi Merton que, em 1942, introduziu a ideia de que o cientista deve desempenhar suas atividades de acordo com um conjunto de normas e valores específi cos, entre eles o desinteresse.

É importante lembrar que o mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial e sob regi-mes totalitários, como o nazismo, que obrigava os cientistas a fazer pesquisa para produção de armas de destruição em massa. A intenção de Merton era mostrar que o nazismo e a ciência não podiam andar juntos. O autor concebe a comunidade científi ca como um subsistema autônomo em relação à sociedade. Dessa forma, Merton reforça a tradição da sociologia do conhecimento de que a ciência é neutra, isto é, o fenômeno deve ser investigado sem interferência dos valores sociais, interesses e opinião. Para fazer ciência, a razão precisa estar separada da emoção.

Como você pode notar, havia um consenso sobre a liberdade e autonomia da ciência em relação à sociedade que começou no Iluminismo, continuou nos estudos da sociedade, denominado de positivismo, e permanece impregnado nas mentes de muitos cientistas no fi nal do século XX. A valorização do conhecimento científi co baseado na observação dos fenôme-nos para entender a realidade com ela é colocava a ciência acima da sociedade. Os cientistas acreditavam que a acumulação pura e simples de conhecimentos científi co-tecnológicos seria sufi ciente para garantir o progresso econômico e social de todos. Desse modo, essa visão de ciência introduziu a ideia de progresso como um desenvolvimento linear que começa com o avanço do conhecimento que transborda e se espalha para a sociedade, benefi ciando a todos.

2

públicos, fosse defi nida pelos próprios cientistas. Só que o conhecimento científi co tornou-se importante demais para ser deixado por conta dos cientistas, demasiadamente ocupados em fazer ciência.

Existem vários exemplos na História que comprovam o impacto causado pela ciência na relação entre os países, como exemplo, temos o desenvolvimento de armas como a bomba nuclear. Você pode perceber o impacto da aplicação da ciência na vida das pessoas com a popularização de tecnologias, como o automóvel movido a álcool, celular, internet, micro-ondas etc. Ao longo do século XX, a ciência e a tecnologia assumiram um caráter político, ou seja, ambas são de interesse público por causa das transformações provocadas na vida das pessoas e no desenvolvimento socioeconômico. Mesmo com tantas evidências, existe uma tradição entre os cientistas naturais de manter uma autonomia e liberdade da ciência pura que os fazem resistir às iniciativas do governo de administração e direção do desenvolvimento científi co.

Apresentamos para você como se formou a ideia de neutralidade da ciência a partir da revolução científi ca dos séculos XVI e XVII. Na sequência, vamos discutir como essa ideia é questionada por diversos autores das ciências naturais e sociais.

Faça uma pesquisa na internet sobre algum caso de pesquisa em que houve interferência de valores morais, interesses políticos ou econômicos no desen-volvimento da ciência.

Crítica da neutralidade

da ciência

Nesse tópico, vamos apresentar a crítica de alguns autores à ideia de neutralidade da ciência. Veremos como as teorias mais recentes de físicos colocaram em xeque as bases da ciência moderna e também a interpretação de cientistas sociais que destacam a infl uência do momento histórico na produção de conhecimento científi co.

Crítica dos cientistas naturais

baseada em novas teorias

existe infl uência do contexto sociocultural na produção de conhecimento. Quando teorias que formam as bases da ciência são negadas por outras, ocorre uma situação chamada de revolução científi ca. Se as bases da ciência moderna que deram origem à visão de ciência neutra estão sendo questionadas, consequentemente a objetividade e neutralidade da ciência também caem por terra.

O primeiro abalo no alicerce da ciência está relacionado à teoria da relatividade de Eins-tein. Esse cientista contradisse a lei da física de Newton sobre as ideias de simultaneidade universal e de tempo e espaço absolutos. Einstein distingue a medição de acontecimentos em um mesmo lugar de acontecimentos em lugares distantes. Ele questiona como o observador pode saber o que aconteceu primeiro em lugares diferentes. Mesmo que o observador saiba qual é a velocidade da luz, não é possível medir porque não sabe qual é a simultaneidade dos acontecimentos. Nesse sentido, Einstein conclui que é impossível verifi car a simultaneidade temporal em espaços diferentes. Se não há simultaneidade universal, a ideia de tempo e espaço absoluto de Newton deixa de existir. As leis da física se baseiam em medições locais, não têm a abrangência universal.

O segundo abalo no alicerce da ciência é o princípio da incerteza de Heisenberg e Bohr, na área da mecânica quântica. Eles demonstram-nos que o conhecimento que temos da realidade é, inevitavelmente, afetado pela nossa interferência no objeto. O que conhecemos do real é a alteração que provocamos nele, não é o real em si. Um objeto que sai de um processo de medição é diferente de como entrou. Portanto, a mecânica quântica demonstra a interferência estrutural do sujeito no objeto. Se o rigor do conhecimento é limitado, as leis da física não são mais que probabilidades. Por outro lado, a hipótese do determinismo mecanicista é inviável porque a totalidade do real não é a soma das partes que dividimos para observar e medir.

O terceiro abalo no alicerce da ciência é o teorema da incompletude de Gödel, que ques-tiona o rigor da matemática. O resultado puramente matemático desse teorema é que prova a afi rmação de que nenhuma teoria formal pode ser, simultaneamente, poderosa, consistente e completa. Diz Santos (1988; p. 55-6): “Se as leis da natureza fundamentam o seu rigor no rigor das formalizações matemáticas em que se expressam, as investigações de Gödel vêm demonstrar que o rigor da matemática carece ele próprio de fundamento.”

Crítica dos cientistas sociais

Alguns críticos da ideia de neutralidade da ciência adotam a sociedade como foco da análise para afi rmar a não neutralidade da ciência e da tecnologia. Boris Hessen, em “As raízes sociais e econômicas do Principia de Newton”, descreve os problemas técnicos colocados pela navegação marítima, pelas indústrias de mineração, metalúrgica e da guerra que demandavam conhecimento de mecânica.

1970 1960 1885 1860 1870 1830 1818 Valores sociais Segundo Lacey (1999, p. 124), valor social é uma característica muito importante para a socie-dade, como por exemplo, o respeito aos direitos humanos. Valor cognitivo é uma característica que é valorizada em teorias (hipóteses); é uma carac-terística de teorias aceitas como “boas”.

Além de Boris Hessen, que descreve o desenvolvimento da física a partir dos interesses econômicos e políticos, outros autores construtivistas mostram, com base em estudos de caso, que há infl uência das relações sociais e econômicas no desenvolvimento da ciência e tecnologia (C&T). Esses autores entendem que a C&T é uma construção social, ou seja, o desenvolvimento científi co e tecnológico é infl uenciado pela política, economia e cultura e também produz efeitos sociais e políticos.

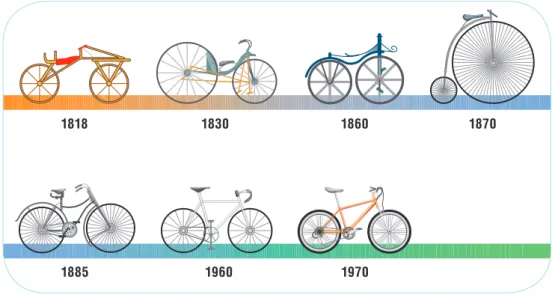

O desenvolvimento tecnológico envolve confl ito e negociação entre grupos sociais com concepções diferentes acerca dos problemas e soluções. O desenho dos artefatos tecnológicos é defi nido pelas correlações de força entre os diferentes grupos sociais; portanto, não é um processo determinista. Um dos exemplos usados pelos construtivistas Wiebe Bijker e Trevor Pinch de como os usuários interferem no desenho do artefato é a história da bicicleta, que inicialmente tinha a roda dianteira grande e com tração para alcançar velocidade que servia como equipamento esportivo, mas não era adequada como meio de transporte devido à instabi-lidade. O desenho da bicicleta gradativamente foi se adequando para atender melhor o usuário.

Figura 2 – Evolução da bicicleta

“Minha concepção de vida faz com que eu prefi ra a destruição de um embrião à sua instrumentalização como fábrica de órgãos por um projeto de pesquisa.” (Arnold Munnich, chefe do serviço de genética do hospital Necker, em Paris)

“Polêmica, que polêmica? Todos os especialistas estão de acordo.” (François Thépot, então diretor adjunto da Agência de Biomedicina da França, 2008).

“Temos receio que seja um golpe contra a continuidade das pesquisas.” (Diretora da Agência de Biomedicina demitida pelo governo de Nicolas Sarkosy) é vista como um risco, principalmente, pelas pessoas ligadas à religião. Mas, por outro lado, os resultados da pesquisa podem contribuir para evitar doenças transmitidas de pais para fi lhos, como o câncer. Veja algumas opiniões a respeito dessa questão:

Na década de 1970, vários autores passaram a questionar a visão positiva e neutra da ciência e denunciavam os impactos negativos que podiam ser observados no uso da ciência e tecnologia (C&T). Havia vários casos que evidenciavam os efeitos nocivos da ciência. Só para citar alguns exemplos, os trabalhadores estavam perdendo o emprego por conta da introdução de novas tecnologias, o pesticida DDT provocava efeitos prejudiciais à saúde humana e o uso da C&T na Guerra do Vietnã com as bombas de Napalm.

Nesse sentido, a degradação ambiental, o desemprego tecnológico e o uso destrutivo da C&T vão contribuir para a desconstrução da ciência neutra e conter a euforia sobre os resulta-dos do avanço científi co e tecnológico. Vários autores afi rmam que a ciência carrega valores e não está isolada da sociedade e muito menos é neutra e livre de infl uências externas ao meio acadêmico. Nesse período, se fortalece o argumento de que a ciência precisa ser controlada e dirigida para solucionar problemas relevantes da sociedade.

Já os críticos mais radicais da neutralidade, como os marxistas Coriat e Gorz, vão defen-der a tese de que a C&T é gerada sob a égide da sociedade capitalista e, por isso, é construída de forma que seja útil e funcional para aquela sociedade, isto é, ela faz parte da engrenagem do sistema capitalista. A ciência e tecnologia estão comprometidas com a manutenção da sociedade onde foi produzida e, por isso, não seria funcional e nem adequada em um sistema social muito diferente, como se imaginava o socialismo. Também não poderia ser utilizada para a construção de uma nova sociedade em uma direção diferente daquela que orientou o seu desenvolvimento.

3

Assim, pode-se dizer que C&T não existe historicamente de forma abstrata como é en-sinada nos diversos cursos. A C&T tem características de sua época e da sociedade onde se desenvolve. O sucesso do cientista está ligado à utilidade do conhecimento para alcançar os objetivos da sociedade. No caso da sociedade capitalista, esse objetivo é promover a inovação para gerar mais riqueza para as grandes empresas. Desde os tempos de Galileu e Newton, a C&T tem sido predominantemente uma ferramenta utilizada na sociedade capitalista para dominar a natureza e explorar os desprovidos de meios de produção. Por isso, por mais que a C&T tenha se desenvolvido, isso não implicou em desenvolvimento social e nem em uma relação sustentável com a natureza.

Com base no que foi apresentado anteriormente, escreva um texto argumentan-do a favor ou contra a neutralidade da ciência, respondenargumentan-do à seguinte questão: Para você, a busca de conhecimento é independente de interesses pessoais, econômicos e políticos ou procura atender objetivos específi cos?

Nova concepção da ciência

A ideia da neutralidade da ciência que se desenvolve a partir de uma lógica interna, da curiosidade do cientista desprovido de interesse que se isola no laboratório, passou a con-viver com a visão de que a ciência é condicionada pelo contexto social, pelas circunstâncias do momento histórico e orientada por objetivos de desenvolvimento econômico e social. A ciência também deixa de ser vista como ponto de partida para se alcançar desenvolvimento tecnológico e passa a atender as necessidades dos usuários. Dito de outra forma, não é mais a ciência que empurra a tecnologia de forma linear, mas o mercado e as necessidades dos usuários que puxam o desenvolvimento científi co.

Política científi ca e tecnológica

Agora vamos mostrar como essa mudança da política ocorreu na prática usando a ex-periência do governo brasileiro.

No caso do Brasil, foram elaborados os Planos Básicos de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (PBDCT) a partir da década de 1970, visando à geração e transferência de

conhe-cimento científi co e tecnológico para diversos setores produtivos nacionais, principalmente investir nas áreas de energia, agropecuária, transporte, telecomunicações e defesa. Em função da crise do petróleo, o País precisava descobrir mais reservas para diminuir a dependência de importação. Além de fi nanciar pesquisa de fontes alternativas de energia como biomassa, geração de energia hidrelétrica e o Programa Nacional do Álcool.

No fi nal da década de 1990, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(FAPESP) fi nanciou uma pesquisa científi ca de sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa, causadora da doença chamada amarelinho que ocorre na produção de laranja. A pesquisa foi realizada por uma rede de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. O projeto foi reconhecido por duas das mais conceituadas revistas científi cas: a americana Science e a inglesa Nature publicaram um artigo sobre a pesquisa.

Leituras complementares

Considerações fi nais

Quando se faz uma crítica à herança da ciência moderna, não podemos esquecer os benefícios propiciados pelo seu avanço como a melhoria das condições de vida. Quero dizer que devemos reconhecer que a ciência desempenhou um papel importante na transformação da sociedade e na geração de riqueza. Através dela, também passamos a conhecer melhor o mundo em que vivemos. A lógica de conhecer para poder dominar os recursos naturais foi útil para um estágio de desenvolvimento, mas teve como consequência uma relação predatória com o meio ambiente. Nos últimos anos, a humanidade tem sido afetada pelos desastres na-turais que são provocados pela própria ação do homem. Ademais, a visão determinista e de neutralidade da ciência mascara a utilização do conhecimento pelo capital e difi culta projetar estratégias alternativas de desenvolvimento.

PIZANI, Marilia. Tecnologia e Política em Marcuse. Revista Cult, ed. 127, mar. 2010. Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/tecnologia-e-politica-em-marcuse/>. Acesso em: 23 fev. 2011.

A autora faz uma análise da crítica de Marcuse à neutralidade da ciência presente no livro Ideologia da sociedade industrial. Segundo Pizani, Marcuse argumenta sobre o uso da tecno-logia como forma de controle e coesão social que começa com a introdução das máquinas nas fábricas e se estende para a vida social.

A ILHA. Direção de Michael Bay. EUA: DreamWorks Distribution LLC, 2005.

1

2

3

Resumo

Nesta aula, você aprendeu que a ideia de neutralidade da ciência tem sua origem no modo de produzir conhecimento científi co que procurava identifi car as leis que determinam o mundo, o que permitia que a sociedade pudesse controlar e transformar a natureza. De acordo com esse objetivo da ciência de conhecer as leis de funcionamento da natureza para poder dominar os fenômenos naturais, as ciências naturais foram úteis para o desenvolvimento da sociedade industrial. Exemplifi camos como os estudos da mecânica foram importantes para o desenvolvimento da navegação e da indústria do sistema capitalista. Entretanto, a ciência moderna deixou como herança uma forma de conceber o mundo na qual a sociedade se vê separada da natureza e o progresso signifi ca controlar e transformar a natureza. Também foi passada uma visão determinista, na qual a evolução social e econômica da sociedade é resultado do desenvolvimento científi co e tecnológico. Mostramos que a ciência não é neutra, isto é, ela é infl uenciada pelos interesses econômicos, políticos e valores de um determinado período.

Autoavaliação

Você concorda ou discorda com a ideia de neutralidade da ciência?

Explique as implicações da visão de neutralidade da ciência na relação entre ciên-cia e sociedade.

Anotações

Referências

BIJKER, W. et al. The Social construction of Technological systems. Cambridge: MITPress, 1990.

DAGNINO, Renato. Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico: um debate sobre a tecnociência. Campinas: Editora Unicamp, 2008.

HESSEN, Boris. Raízes Sociais e Econômicas do Principia de Newton. Revista Brasileira do Ensino de Física, v. 6, nº1, pp.37 - 55, 1984. Disponível em: <http://www.sbfi sica.org.br/rbef/pdf/vol06a06. pdf>. Acesso em: 23 fev. 2011.

LACEY, H. Is science value-free? values and Scientifi c Understanding. Londres: Routledge, 1999.

LÖWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e positi-vismo na sociologia do conhecimento, 5ª ed. revista. São Paulo, Cortez, 1994.

OLIVEIRA, Marcos. Sobre o Signifi cado Político do Positivismo Lógico. Revista Espaço Acadêmico,

ano II, n. 13, jun. 2002.

Conversando sobre tecnologia

2

2

3

1

Apresentação

N

ós todos temos um entendimento do que seja tecnologia. Esse entendimento pode se originar das nossas vivências e experiências cotidianas, do que assistimos na televisão, lemos na internet, em livros, de aulas que tivemos na escola e na própria universidade. O que vamos discutir nesta aula é o quanto do que entendemos por tecnologia está impregnado de uma visão restrita e como essa visão restrita limita um entendimento ampliado e crítico. O que estamos tentando dizer? No senso comum, na mídia, e também teoricamente, há uma visão de tecnologia que a considera apenas ciência aplicada. Isso deixa de lado todo o conhecimento tecnológico que o homem construiu ao longo de sua existência, da história da humanidade e leva-nos a acreditar que a tecnologia e o seu avanço são as responsáveis pelo bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. É sempre assim?Refl etir sobre esse assunto implica conhecer as imagens mais correntes sobre tecnolo-gia – intelectualista e instrumentalista – e um conceito que desconstrói essa ideia, atraindo as dimensões social, ambiental, ética para ampliar o nosso entendimento. Esse conceito é o de tecnologia como prática cultural ou prática tecnológica.

Com isso, a exemplo do que discutimos no texto anterior sobre a não-neutralidade da ciência, vamos tentar compreender que a tecnologia não é neutra: há interesses, crenças, valores envolvidos; há relações de poder, um tempo, uma história.

Essas questões permeiam os objetivos desta aula. Vamos conhecê-los?

Objetivos

Compreender que a tecnologia não é neutra e está per meada por interesses, crenças, valores.

Conceituar prática tecnológica.

A tecnologia nossa de cada dia

Vamos começar a nossa aula com uma pesquisa. Vamos lá!

Escolha um site de busca e coloque a palavra-chave “tecnologia”. O que você encontrou? Liste os três primeiros links e faça um resumo (até 30 linhas) do que eles contêm sobre tecnologia. Vamos discutir os seus achados em sala de aula.

Em sua pesquisa, você encontrou uma série de textos e fi guras representando a tecnolo-gia. De uma forma geral, elas simbolizam a visão preponderante, que é a de perceber/entender a tecnologia como aplicação da ciência. Uma vez que se tenha um conhecimento científi co e este seja aplicado, temos uma tecnologia. Essa ideia se concretiza especialmente em artefatos. A visão de tecnologia como aplicação da ciência é restrita e traz vários problemas que limitam nossa visão de mundo, o que se refl ete no modo como pensamos e agimos em socie-dade, seja no âmbito da esfera privada (nossa casa, família, amigos, companheiro/a), seja na esfera pública (trabalho, cidade, país, etc.). Vamos discutir alguns desses problemas.

Em primeiro lugar, pensar em tecnologia apenas como artefato leva-nos a não considerar a ideia de tecnologia como um conhecimento que não está necessariamente relacionado à ciência na forma como a conhecemos hoje. Ciência pode ter vários signifi cados. Aqui, simplifi cando, estamos considerando-a como o resultado do trabalho e da decisão dos cientistas, não es-quecendo as relações que empreendem com outros grupos e os contextos social e histórico em que se realizam. Automóveis, telefones celulares, computadores, relógios, televisores são exemplos de artefatos. Em sua pesquisa na internet, você encontrou vários deles, não é mesmo? Pense no signifi cado desses artefatos em sua vida, em seu cotidiano.

Outro problema é que ao entendermos tecnologia apenas como um resultado da aplicação da ciência mostramos certo desprezo por uma análise singular do que é tecnologia, ou seja, a vemos como redutível à ciência.

Veja que apresentamos duas importantes questões: pensar a tecnologia apenas como artefato e aplicação da ciência (reducionismo); entendê-la como determinante da vida em sociedade (determinismo). Vamos discutir essas questões?

O fenômeno técnico

A cultura distinguiu o homem de outros animais e uma série de atributos seus o levou a desenvolver ferramentas técnicas. Pedras, paus e ossos empunhados habilmente foram usados pelos hominídeos para caçar ou se defender. Logo, essas pedras, paus e ossos transformaram--se em lanças, facas e machados, suprindo de certa maneira no homem a falta de garras, presentes em predadores melhor dotados anatomicamente (PALACIOS et al, 2001, p. 35). O homem desenvolveu uma habilidade técnica (BAZZO; PEREIRA, 2009, p. 66).

Assim, essa habilidade técnica dotou a pedra de outro sentido. Podemos dizer que deu ao homem mais poder e, a grosso modo, ele passou de “caça” a “caçador”. A habilidade téc-nica do homem evoluiu: ele dominou o fogo, aprendeu a cozinhar os alimentos, domesticar os animais, construir casas, fundir metais, etc. Isso não se deu sem intervenções no meio.

Segundo Palacios et al (2009, p. 36), a técnica transforma o meio e/ou recria as condições da existência humana: (1) ela permitiu a transformação do meio em que os seres humanos desenvolveram sua vida, mudou as formas de vida humana; (2) também criou obras para durar longo tempo, prolongou a vida das pessoas, por exemplo.

Em certo sentido, a existência humana é um produto técnico, tanto quanto os próprios artefatos que a fazem possível. Não se pode pensar, portanto, em separar a técnica da essência do ser humano. Seguramente, a técnica é uma das produções mais características do homem, mas também é certo que os seres humanos são, sem dúvida, o produto mais singular da técnica. (PALACIOS et al, 2009, p. 36).

Em cada época há um tipo de intervenção humana em especial. Em outras palavras, desde que percebeu suas habilidades, o homem vem modifi cando o meio em que vive. Essa não é uma questão simples e requer uma permanente contextualização.

As imagens da tecnologia

Nós vimos no início deste texto que uma das visões mais usuais sobre tecnologia defi ne-a como aplicação da ciência. Já pontuamos que isso traz uma série de problemas e restringe nosso entendimento, especialmente se buscamos uma visão mais ampla da relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Vamos discutir um pouco esse conceito usual. Em primeiro lugar, vejamos este trecho de Palacios et al (2001, p. 37).

“A tecnologia poderia ser considerada como o conjunto de procedimentos que permitem a aplicação dos conhecimentos próprios das Ciências Naturais à pro-dução industrial, fi cando a técnica limitada ao momento anterior do uso dos conhecimentos científi cos como base do desenvolvimento industrial.”1

1 Tradução livre da autora, em julho de 2011.

Ele nos traz diversas questões para discutirmos. Tratemos de pelo menos duas:

1)

A dependência da tecnologia de outros saberes;2)

A utilidade da tecnologia.Quando consideramos a tecnologia como aplicação da ciência, esta, na sua forma tra-dicional, exerce enorme infl uência nos produtos e processos resultantes. Isso quer dizer que o caráter de atividade pretensamente neutra, autônoma e universal da ciência se refl ete na tecnologia, que é entendida apenas como a sua aplicação. Em outras palavras, ciência seria o conhecimento teórico; tecnologia, o conhecimento prático.

Uma tradição acadêmica que amparou e respaldou essas ideias foi a que se originou do Positivismo Lógico. Na opinião dos positivistas, segundo Palacios et al (2001, p. 38), as teorias científi cas explicavam o mundo por meio de enunciados objetivos, racionais e livres de valores externos à ciência.

Na mesma linha, o conhecimento científi co era visto como um processo progressivo e acumulativo, que substituía a ciência anterior. Essas teorias poderiam ser aplicadas em alguns casos, já a ciência pura não tinha qualquer relação com a tecnologia.

Tomas Kuhn criticou essa ideia oferecendo como alternativa a teoria das revolu-ções científi cas. Segundo essa teoria, a ciência evoluiu por rupturas: há períodos normais (ou estáveis) e momentos de “anomalias”, que dão origem às revolu-ções científi cas. São construídas, então, novas teorias, que apresentam melhores resultados para um determinado problema, constituindo um novo paradigma.

Assim, uma consequência marcante dessa concepção é que, ao se conferir um estatuto de neutralidade à ciência, este é diretamente transferido à tecnologia (BAZZO; PEREIRA; VON LINSINGEN, 2008, p. 182). Como vimos, conferir neutralidade à tecnologia a destitui de re-lações com a sociedade, seja em sua produção ou aplicação. Essa visão constrói a imagem intelectualista de tecnologia. E a relação entre tecnologia e utilidade?

Há quem considere, como Bazzo, Pereira e von Linsingen (2008, p. 182), que a percepção do caráter utilitarista da tecnologia é a mais presente no meio técnico, ou seja, nos lugares em que circulam profi ssionais como os/as engenheiros/as. Acreditamos que fora desse meio, no chamado senso comum, também é habitual que se veja a tecnologia como algo que auxilia, melhora a vida das pessoas, torna certas tarefas mais fáceis, traz bem-estar. O que você pensa sobre isso? Já parou para pensar nessas questões?

Vista de uma maneira utilitarista, a tecnologia acaba restringindo-se a uma analogia com ferramentas e produção de bens e serviços oriundos da aplicação de conhecimentos científi cos. Esta é a visão instrumentalista da tecnologia. Também temos aqui o problema da transferência do estatuto de pretensa neutralidade da ciência. Não é raro que ouçamos que a tecnologia não é boa nem ruim, e que os prejuízos são advindos do seu uso.

Quer dizer, então, que os usuários é que são responsáveis por seus benefícios ou male-fícios? E quanto a quem projetou? A empresa ou indústria que produziu e comercializou não teriam nenhuma responsabilidade?

Isso é bastante problemático. Vejamos o que dizem Bazzo, Pereira e von Linsingen (2008, p. 183).

Os/As engenheiros/as e outros/as profi ssionais das áreas científi cas e tecnológicas estão realmente isentos de eventuais “efeitos colaterais” de seus projetos, cálculos, processos, produtos e serviços? O que sabem sobre assumir uma postura ética?

Uma postura ética e comprometida com uma sociedade mais igualitária e justa requer a superação de entendimentos de tecnologia que passam pelas visões intelectualista e instru-mentalista. Isso pede que se veja a tecnologia não apenas como artefato, mas que se tenha em conta seu caráter sistêmico.

O conceito de prática tecnológica

Ao desconstruir o conceito de tecnologia apenas como ciência aplicada, podemos defi ni-la também como uma série de sistemas que são projetados para realizar alguma função, instrumentos materiais e tecnologias de caráter organizativo (PALACIOS et al, 2001, p. 42).

“O tecnológico não é somente o que transforma e constrói a realidade física, mas também aquilo que transforma e constrói a realidade social.” (PALACIOS et al, 2001, p. 42)

Na concepção de Radder (1996 apud PALACIOS et al, 2001, p. 42), há cinco caracterís-ticas que distinguem a tecnologia. Vejamos o quadro a seguir (Quadro 1).

Características da tecnologia

Realizabilidade

Confere concretude à tecnologia, ou seja, a tecnologia tem que estar realizada;

perguntar “onde”, “quando”, “por quem”, “para quê” e “por quê” são fundamentais para estudá-la.

Caráter sistêmico

Uma tecnologia não se resume a artefatos. Qualquer tecnologia está inserida em um ambiente sociotécnico que a viabiliza. Por exemplo, um automóvel é uma tecnologia que necessita de uma série de elementos para funcionar – rodovias, postos de abastecimento, refi narias, gasodutos, publicidade, consumidores, etc.

Heterogeneidade Tecnologias são constituídas de componentes que não são iguais, têm diferentes tipos e procedência.

Relação com a ciência

Há uma ampla e diversa relação entre a ciência e a tecnologia. Além do conhecimento científi co, há o “saber como fazer”, materializado em habilidades, técnicas teóricas, observacionais e experimentais, assim como resultados científi cos objetivados em produtos, materiais e instrumentos.

Divisão do trabalho A realização de uma tecnologia pressupõe uma dependência entre os agentes envolvidos, não um funcionamento incondicional. Há uma divisão do trabalho e diferentes relações de poder entre quem desenvolve, produz, opera e usa a tecnologia.

Quadro 1 – Características da tecnologia

Fonte: Palacios et al (2001, p. 42-43), com base em Radder (1995). Traduzido e ligeiramente modifi cado pela autora.

Definições de tecnologia e prática tecnológica

ASPECTO CULTURAL

Objetivos, valores e códigos éticos; crença no progresso consciência e criatividade

ASPECTO ORGANIZACIONAL

Atividade econômica e industrial; atividade profissional; usuários e

consumidores; sindicatos

ASPECTO TÉCNICO

Conhecimento, destreza e técnica; ferramentas, máquinas, químicos,

pessoal, recursos e resíduos

Significado geral de tecnologia

Significado geral de tecnologia

O conceito de prática tecnológica foi proposto por Arnold Pacey na década de 1980. Ele expressa diferentes aspectos envolvidos na tecnologia: o organizacional, o técnico e o cultural. Antes de discutirmos, vamos conhecê-los de maneira esquematizada nesta fi gura.

Figura 1 – Defi nições de tecnologia e prática tecnológica

Fonte: Pacey (1990, p. 19).

Nesta fi gura, vemos que aos aspectos organizacional, cultural e técnico correspondem diferentes questões. Em geral, eles são compreendidos de maneira estanque. Ao aspecto cultural, por exemplo, vinculam-se valores, questões éticas; o aspecto organizacional vincula a atividade industrial, profi ssional e usuários/consumidores; já conhecimento, destreza, má-quinas e ferramentas pertencem à esfera do técnico.

Erroneamente se acredita que essa esfera funcione de maneira independente às demais. Assim, costuma-se tratar as dimensões social e humana e seus problemas no âmbito dos aspectos cultural e organizacional da tecnologia. Dessa forma, isentamos a técnica de seu conteúdo humano e social, ignorando a existência de valores nessa atividade (PACEY, 1990, p. 18; CABRAL, 2006, p. 28-50).

O que o conceito de prática tecnológica propõe é um diálogo entre os aspectos orga-nizacional, cultural e técnico, mostrando-nos que a tecnologia não é autônoma em relação à sociedade, tão pouco neutra em termos de valores. Segundo Palacios et al (2001, p. 44), o conceito de prática tecnológica permite uma relação que não é linear: entre indivíduos e gru-pos (os que desenvolvem, produzem, comercializam e consomem), agentes (individuais e/ou coletivos), materiais e meios disponíveis e fi ns a desenvolver.

1

2

Resumo

promovido um diálogo entre os aspectos cultural, organizacional e técnico. Este texto termina aqui, mas a nossa conversa sobre tecnologia está apenas começando.

Neste texto, vimos que todos nós temos um entendimento do que seja tecnologia e que, muitas vezes, esse entendimento nos condiciona a ver tecnologia apenas como ciência aplicada. Discutimos que essa é uma visão muito restrita, limitada. Isso traz uma série de problemas, por exemplo, ignora-se todo o conhecimento tecnológico que o homem construiu ao longo de sua existência, da história da humanidade; leva-nos a acreditar que a tecnologia, seu avanço, são, por si só, responsáveis pelo bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Nesta aula, percebemos que a relação entre avanço tecnológico e bem-estar e/ ou qualidade de vida das pessoas não é tão direto. Refl etimos sobre as imagens mais correntes sobre tecnologia – intelectualista e instrumentalista. Conhecemos o conceito de prática tecnológica, ou seja, o fazer tecnológico desconstrói a ideia restrita de tecnologia como ciência aplicada, considerando os aspectos cultural, organizacional e técnico, há uma série de interesses, crenças, valores envolvidos. Em outras palavras, quer dizer que a tecnologia não é neutra.

Autoavaliação

Anotações

Referências

BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à Engenharia. Florianó-polis: EDUFSC, 2009.

BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale; VON LINSINGEN, Irlan. Educação Tecnológica: enfoques para o ensino de engenharia. Florianópolis: EDUFSC, 2008.

CABRAL, C. G. O conhecimento dialogicamente situado: histórias de vida, valores huma-nistas e consciência crítica de professoras do Centro Tecnnológico da UFSC. 2006. 205 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Pós-Graduação em Educação Científi ca e Tecnológica, Florianópolis, 2006.

PACEY, Arnold. La cultura de la tecnología. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.

Ciência, Tecnologia e

Sociedade: primeiras leituras

3

2

1

Apresentação

V

ocê sabe o que é CTS? CTS não é apenas a disciplina que você cursa na Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ECT/UFRN), tão pouco somente é uma sigla que embute Ciência, Tecnologia e Sociedade. Em um sentido mais geral, estamos falando das inúmeras possibilidades de relacionar a ciência, a tecnologia e a sociedade; já em um sentido mais específi co, falamos de um campo interdisciplinar, cujas refl exões buscam desconstruir a ideia de que ciência é um conhecimento neutro e tecnologia somente artefatos e sistemas que trazem sempre benefícios para as pessoas.Nesta aula, você vai conhecer as origens do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade e como suas discussões têm sido apropriadas na educação científi ca e tecnológica em diversos países. Vamos dialogar sobre o signifi cado dessas discussões para a sua formação no Ensino Superior e a sua atuação profi ssional.

O que você pensa a respeito e as suas expectativas têm muito a contribuir nesse diálogo. Vamos começar?

Objetivos

Conceituar ciência e tecnologia, levando em consideração aspectos históricos e sociais.

1

Antes de continuarmos a nossa leitura, vamos realizar uma atividade. Escreva em seu caderno ou em um arquivo eletrônico um breve texto (até 20 linhas) que responda a seguinte questão: o que são relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade? Esse registro é importante para que o(a) professor(a) possa considerar o seu entendimento, e que você mesmo possa verifi car se houve alguma mudança em sua forma de pensar sobre o tema.

Após a conclusão dessa atividade, retome a aula. Boa leitura!

Um campo interdisciplinar,

uma disciplina nova

Nesta aula, aproximamo-nos da ciência e da tecnologia por meio da História e Filosofi a das Ciências. Agora, vamos inter-relacionar ambas com o ambiente de sua realização: a sociedade. Quer dizer que vamos discutir como ciência e tecnologia interagem entre si e com a sociedade e também como nos situamos nessa relação.

Vamos ver que a expressão Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) tem uma história e que essa história começa em meados da década de 1960 e início dos anos 1970, quando diversos grupos passam a contestar com mais veemência o uso da ciência e da tecnologia em guerras, seu impacto ambiental, o controle da aplicação dos conhecimentos pelo Estado. De lá para cá, vários países se apropriaram da expressão CTS. No Brasil, por exemplo, há diversos grupos que realizam pesquisas com base no campo interdisciplinar CTS em universidades públicas. Há também uma discussão sobre a relação ciência, tecnologia e sociedade que não necessariamente se utiliza do pensamento desse campo interdisciplinar.

De qualquer forma, essa é uma discussão nova e que aos poucos integra currículos de pós-graduação e de graduação. A Escola de Ciências e Tecnologia é um exemplo. Pensando em uma formação mais ética e responsável de seus alunos, integrou a discussão CTS em seu currículo, criando três componentes curriculares CTS obrigatórios e outros eletivos. Isso quer dizer que você terá a oportunidade de se qualifi car diferenciadamente em relação a outros es-tudantes, entender o importante lugar que você ocupa como profi ssional e cidadão. Lembre-se que ciência e tecnologia são atividades humanas e construídas social e historicamente, e você se relaciona com elas o tempo todo.

FINALIDADES

RELACIONAR conhecimentos de campos acadêmicos que estão habitualmente separados, por exemplo, Filosofi a da Ciência, História da Tecnologia, Sociologia do Conhecimento, Economia.

REFLETIR sobre os fenômenos sociais e as condições da existência humana a partir da perspectiva da ciência e da técnica/tecnologia.

ANALISAR as dimensões sociais do desenvolvimento tecnológico.

Quadro 1 – Alguns objetivos da Educação CTS.

Fonte: Baseado em Palacios, Otero e García (1996, p. 25).

Esses aspectos aliam-se a propósitos formativos. Quer dizer que buscamos, com o componente curricular CTS 1, que você desenvolva competências e habilidades afi ns com esses propósitos (Idem, 1996).

PROPÓSITOS FORMATIVOS

ANALISAR e avaliar criticamente as realidades do mundo contemporâneo e os antecedentes e fatores que nele infl uem.

COMPREENDER os elementos fundamentais da investigação e do método científi co.

CONSOLIDAR uma maturidade pessoal, social e moral que lhe permita atuar de forma responsável e autônoma.

PARTICIPAR de forma solidária no desenvolvimento e melhoria do seu entorno pessoal.

DOMINAR os conhecimentos científi cos e tecnológicos fundamentais e as habilidades básicas da área/profi ssão que você escolher.

Quadro 2 – Ações para uma leitura crítica do mundo

Fonte: Baseado em Palacios, Otero e García (1996, p. 25).

Aspectos e objetivos assim já são trabalhados no Ensino Médio, em países como a Espa-nha. Naquele país, a trajetória de discussão crítica da relação ciência, tecnologia e sociedade e também do campo interdisciplinar CTS é um pouco mais longa que no Brasil. E tem infl uenciado fortemente o que tem sido feito aqui e em outros países da América Latina. Mas Brasil e outros países latino-americanos também têm sido infl uenciados por correntes do pensamento CTS oriundas da Inglaterra e dos Estados Unidos da América do Norte.

Esses autores, que são professores de Engenharia há muitos anos no Brasil, entendem que:

A inclusão de estudos no campo CTS toma importância ímpar em países que começam a aprofundar suas análises na imbricada relação entre desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento humano. E parece consenso que, apesar da importância dos avanços dos conhecimentos que permitem dominar mais e mais a natureza, por mais paradoxal que possa parecer, a maior parte da civilização experimenta ainda necessidades básicas ainda não atendidas que se confi guram como absurdas, dadas as muitas possibilidades técnicas que dominamos para resolver os problemas que as geram. Também é consen-so que, para reconsen-solver tais problemas, bastaria, em princípio, animar a vontade política de nossas sociedades e dos que elegemos como representantes (BAZZO; PEREIRA; LINSINGEN, 2008, p. 160).

Vamos refl etir?

As questões que seguem serão preferencialmente trabalhadas em grupo e em sala, com a orientação de seu/sua professor/a. Mas você pode escolher duas delas e refl etir a respeito. Registre sua refl exão em seu caderno ou em arquivo eletrônico. Escreva quantas linhas desejar.

1)

Quais são os elementos tecnológicos do meu entorno?2)

Poderíamos suprimir esses elementos das nossas vidas?3)

Que relações você acredita haver entre ciência, tecnologia e sociedade?4)

Alguns grupos estão à margem do desenvolvimento tecnológico. Há algo a corrigir?5)

Poderia descrever alguma mudança na sua vida cotidiana que tenha relação com a aparição de elementos tecnológicos?A origem do campo interdisciplinar CTS

A expressão CTS representa tanto um objeto de estudo quanto um campo interdisciplinar. O que isso quer dizer? Vamos nos apropriar do texto de um pensador espanhol do campo CTS, José A. López Cerezo (2003), para explicar.

utiliza de armas biotecnológicas e nucleares. Qual o objetivo das tecnologias produzidas em guerras? E os resultados do Projeto Manhattan, você conhece?

Também encontramos muitos exemplos de sérios impactos ambientais relacionados à ciência e tecnologia, desde derramamentos de petróleo, acidentes com usinas nucleares, poluição industrial, intoxicação de fauna, fl ora e seres humanos por pesticidas e outras subs-tâncias tóxicas.

Veja este quadro! Ele faz uma cronologia que nos interessa conhecer.

1957

A União Soviética lança o Sputnik, o primeiro satélite artifi cial ao redor da Terra. Causou uma espécie de convulsão social, política e educacional nos Estados Unidos da América do Norte e outros países ocidentais.

O reator nuclear de Windscale, Inglaterra, sofre um grave acidente, criando uma nuvem radioativa que se espalha pela Europa Ocidental.

Explode nos Urais o depósito nuclear Kyshtym, contaminando uma grande extensão circundante à União Soviética.

1958 A NASA é criada como uma das consequências do Sputnik.

1959 Conferência de C.P. Snow, em que se denuncia o abismo entre as culturas humanística e

científi co-tecnológica.

Anos 60 Desenvolvimento do movimento de contracultura, em que a luta política contra o sistema vincula o seu protesto em relação à tecnologia.

1961 A talidomida é proibida nos Estados Unidos, após causar mais de 2.500 defeitos de nascimento.

1962 Publicação de

Silent Spring, de Rachel Carson. Essa autora denuncia, entre outras coisas, o impacto ambiental de pesticidas sintéticos como o DDT. É o que defl agra o movimento ecológico.

1963 Tratado de limitação de provas nucleares.

Afunda o submarino nuclear USS Thresher, seguido pelo USS Scorpion (1968).

1966 Um B 52 com quatro bombas de hidrogênio explode perto de Palomares, Almeria, contaminando com radioatividade uma grande área.

Com base em motivos éticos e políticos, profi ssionais de informática constituem um movimento de oposição à proposta de criar um banco de dados nacionais nos EUA.

1967 O petroleiro

Torry Canyon sofre um acidente e verte uma grande quantidade de petróleo nas praias do Sul da Inglaterra. A contaminação por petróleo começa a ser algo comum em todo o mundo desde então.

1968 O papa Pablo VI torna público um rechaço à contracepção artifi cial.

Graves revoltas nos EUA contra a Guerra do Vietnã (a participação norte-americana incluiu sofi sticados métodos bélicos, como o napalm).

Maio de 68 na Europa e EUA: protestos generalizados contra o sistema.

2

Repare na cronologia e você verá que os eventos registrados em nosso quadro se situam, principalmente, nas décadas de 60 e 70 do século XX. É um período de intensa movimentação social, de reivindicações e contestações contra regimes ditatoriais, preconceitos contra mu-lheres, negros, grupos étnicos, homossexuais – um tempo que mudou a história.

Esse é o contexto em que se origina o campo interdisciplinar CTS. Ele reuniu as refl exões das Ciências Sociais e das Humanidades para pensar esse momento de crise em relação à credibilidade da ciência e da tecnologia e seu apoio público; voltou seu olhar a um uso irracional dos recursos naturais e à falsa crença da neutralidade científi ca e sua autonomia em relação à sociedade. Cientistas e engenheiros também são pessoas com valores, crenças, interesses e tudo isso se enreda nas pesquisas em que eles investem. O problema é que o entendimento ainda corrente do que é ciência “neutraliza” as relações sociais que uma determinada pessoa tem e até mesmo sua história. Isso continua sendo ensinado aos cientistas, aos engenheiros que, por sua vez, continuam pensando que as suas pesquisas e projetos são neutros, ou seja, não têm impacto social, ambiental, político. Essa seria uma postura ética?

No contexto em que o campo CTS surgiu também circulava certo ceticismo em relação à ciência e à tecnologia, divinizadas após a Segunda Guerra. Um conceito que se tornou muito conhecido foi o de Síndrome de Frankenstein.

Esse conceito remete diretamente ao texto publicado em 1818 por Mary Shelley – Frankenstein, ou o moderno Prometeu. Remete-se à relação homem e natureza, referencia um temor de que as mesmas forças que são utilizadas para controlar a natureza podem se voltar contra nós, homens e mulheres, destruindo-nos. O trecho do livro em que o “monstro” diz a Victor Frankenstein “tu és o meu criador, mas eu sou o teu senhor” expressa essa pos-sibilidade (CEREZO, 2003, p. 117). Frankenstein faz uma citação ao mito de Prometeu. Você conhece esse mito?

Não temos os 100 mil genes com que sonhávamos...

Mas, em compensação...

Temos carrões... DVD... fornos mico-ondas!!!

Adaptado de: João Garcia – Os cientistas. Disponível em: <http://jaogarcia.blog.uol.com.br/>. Acesso em: 18 jan. 2011.

Frankenstein é um exemplo de literatura que entremeia em seu discurso a

TECNOFOBIA, ou seja, um medo

exagerado da tecnologia moderna.

Em um outro extremo, ao aceitarmos os desenvolvimentos da ciência e da tecnologia e suas inovações de forma acrítica, nos vinculamos à TECNOFILIA.

Vamos pensar a respeito? Você tem ou já teve atitudes tecnofóbicas e tec-nofílicas? Compartilhe essas experiências com seus colegas.

Leia a tirinha a seguir.

Posso viver sem televisão, celular e internet? Eu não consigo, e você? Ninguém precisa deixar a tecnologia de lado. Ser crítico em relação a ela não é desconsiderá-la, mas procurar enxergá-la sob vários prismas e não permanecer passivo. Langdon Winner (1987) chamou esse comportamento apassivado de “sonambulismo tecnológico”.

Esse sonambulismo se origina da ideia de que não podemos criticar, interferir ou mesmo participar das decisões que dizem respeito aos desenvolvimentos científi cos e tecnológicos. Você já pensou por quê?

Um outro conceito do campo CTS que vale a pena conhecer é o de alfabetização científi ca e tecnológica. Para entendê-lo, vamos comentar alguns aspectos relacionados aos entendi-mentos que temos do que é ciência e do que é tecnologia.

Concepções de ciência?

Há uma concepção tradicional, que ainda impera no senso comum (por exemplo, o imaginário popular) e também entre os pesquisadores de que ciência é um empreendimento objetivo, neutro, baseado em um código de racionalidade não infl uenciada por fatores externos e autônomo em relação à sociedade (PALÁCIOS et al, 2001, p. 12). Esse é um dos entendi-mentos. Pode ser o mais comum, ainda, mas não é o único e vem sofrendo fraturas desde a segunda metade do século 20. Nós lemos sobre isso ao comentar a origem do campo CTS.

Nós podemos denominar essa concepção como ciência neutra, mas também podemos nos utilizar da expressão concepção essencialista e triunfalista da ciência.

Esse entendimento fundamenta um modelo clássico de política científi ca baseado no que denominamos “modelo linear de inovação”, ou seja:

[...] nessa visão clássica, a ciência somente pode contribuir com um maior bem-estar se esquece da sociedade para buscar exclusivamente a verdade. Quer dizer, a ciência só pode avançar perseguindo o fi m que lhe é próprio, o descobrimento de verdades sobre a natureza, se mantém livre da interferência dos valores sociais por mais beneméritos que sejam. Analogamente, só é possível que a tecnologia possa atuar como cadeia transmis-sora no desenvolvimento social se se respeita sua autonomia, se esquece da sociedade para atender unicamente a um único critério de efi cácia técnica (CEREZO, 2003, p. 120).

Dessa forma, ciência e tecnologia são apresentadas à sociedade como formas que sobre-vivem autonomamente em relação à cultura, como atividades com valor neutro, uma espécie de “aliança heroica de conquista da natureza”.

No século 20, essa ideia foi bastante fortalecida por um movimento que fi cou conhecido como Empirismo Lógico, que surge nos anos 1920 e 1930, por meio de Rudolf Carnap, que acaba se aproximando da sociologia funcionalista da ciência desenvolvida por Merton nos anos 1940 (CEREZO, 2003, p. 120; PALACIOS et al, 2001, p. 14).

Esse tipo de pensamento foi contestado e uma de suas críticas mais conhecidas é a que Tomas Kuhn escreveu, em 1962, no livro A estrutura das revoluções científi cas.

Kuhn buscou responder à clássica questão “O que é ciência?” pesquisando episódios da história da ciência, como o desenvolvimento da teoria dos corpos celestes da era moderna (heliocentrismo). Na teoria de Kuhn, a ciência tem períodos estáveis, que ele denominou ciência normal. São períodos sem alterações bruscas na dinâmica da ciência, sem alterações que levem a uma mudança mais pronunciada. Para esse pensador, esse é um período em que os cientistas se dedicam a resolver “quebra-cabeças” por meio de um paradigma que é com-partilhado em determinada comunidade científi ca. A acumulação de problemas não resolvidos nesse período pode acarretar o surgimento de anomalias, que podem fraturar o paradigma vigente. Isso pode dar lugar a um outro período, extraordinário, que Kuhn denominou revolução científi ca (KUHN, 2000).

Veja que, dessa forma, o critério para defi nir o que é ciência deixa de ser empírico e passa a ser social.

Concepções de tecnologia?

E a tecnologia? Veja que a maneira como entendemos a ciência infl uencia diretamente a forma como concebemos a tecnologia, ainda mais se a considerarmos tão somente uma aplicação da ciência (conceito ainda mais corrente). Se a tratamos assim – uma aplicação da ciência – a vemos de forma determinista. O que é isso? É pensar que a ciência determinará a tecnologia, em outras palavras, que a tecnologia deriva da ciência.

Uma olhadela na história da ciência e da tecnologia vai nos mostrar que a habilidade técnica diferenciou o homem de outros animais que habitam no planeta Terra. As alavancas, polimento de pedras e o fogo são técnicas milenares (BAZZO; PEREIRA, 2009, p. 66). O alfabeto e a escrita são sistemas de símbolos organizados que o homem desenvolveu há pelo menos 2 mil anos. Esses sistemas são técnicas ou tecnologias?