Trabalho de Projeto apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Artes Musicais, realizada sob a orientação científica da

Professora Doutora Isabel Pires

AGRADECIMENTOS

Quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os que, de algum modo, contribuíram para a realização deste trabalho, em particular:

À Professora Doutora Isabel Pires pela disponibilidade e apoio na orientação do trabalho

À arquiteta Helena Barranha e à Direção do IMC, pelo apoio na realização do estágio em Paris

Ao Vincent Fromont e à sua equipa do serviço de restauro do INA, pela simpatia com que me receberam em Bry e em Paris

Ao Doutor Eduardo Leite, pela sua disponibilidade e colaboração na realização este trabalho

PRESERVAR O FUTURO

A SALVAGUARDA E O RESTAURO DE ARQUIVOS SONOROS EM FRANÇA E PORTUGAL

Três exemplos de Intervenções de Restauro sobre Teatro Radiofónico Português

ANTÓNIO JOSÉ MERCÊ DOS REIS CHAPARREIRO

Os documentos sonoros constituem parte do património cultural da humanidade. A preservação e acesso deste património permitem a reactualização crítica dos conteúdos sonoros que configuram uma parte da memória de uma sociedade. A salvaguarda e restauro dos documentos sonoros constituem dois aspetos basilares do processo da preservação do património. Neste trabalho de projeto a presenta-se uma caracterização dos procedimentos técnicos do restauro em três peças de teatro radiofónico português a partir de uma experiência no Institut National Audiovisuel

(INA) em Paris. As intervenções de restauro que aqui se apresentam, representam um passo n sentido da revitalização e valorização de um património esquecido.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO ... 1

CAPÍTULO 1. Cesare Brandi e a Teoria do Restauro ... 3

1.1 Teoria del Restauro ... 3

1.2 O Conceito de Restauro segundo Cesare Brandi ... 4

CAPÍTULO 2. O Restauro de Documentos Sonoros ... 11

2.1 Problemática ... 11

2.2 O Documento Sonoro ... 12

2.3 A Preservação e Restauro de Documentos Sonoros... 14

2.3.1 A Digitalização da Informação ... 17

2.3.2 O Restauro do Documento Sonoro ... 18

2.4 A Teoria Brandiana e o Restauro de Documentos Sonoros ... 20

CAPÍTULO 3. Projeto ... 23

3.1 Objetivo ... 23

3.2 Método ... 23

3.2.1 Objeto ... 25

3.2.2 Pressupostos ... 27

3.2.3 Procedimentos ... 27

3.2.4 Material ... 29

CAPÍTULO 4. Intervenções de Restauro ... 30

4.1 Exemplo 1: O Sapo e a Doninha ... 30

4.1.1 Conteúdo dos Ficheiros ... 30

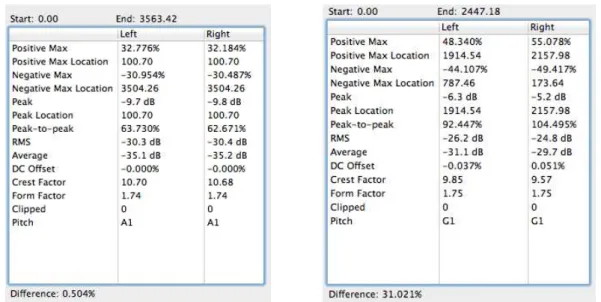

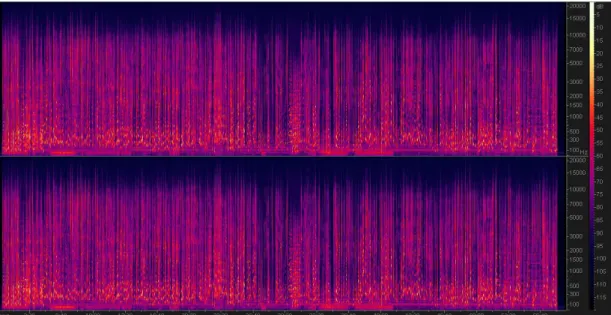

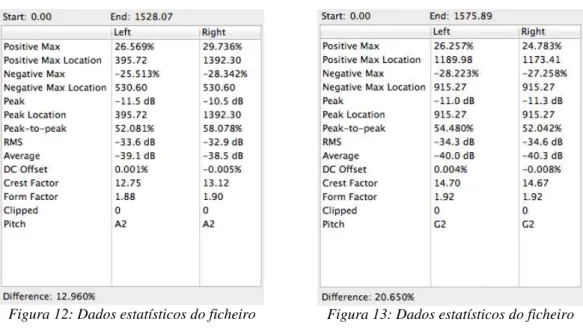

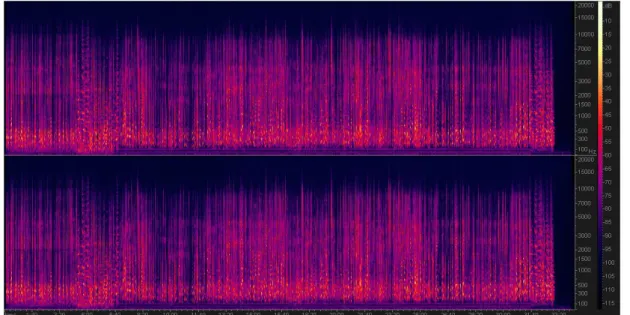

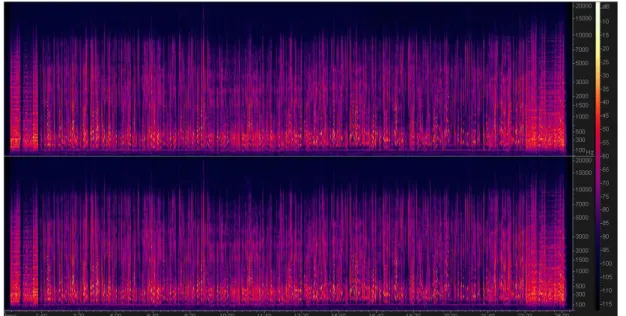

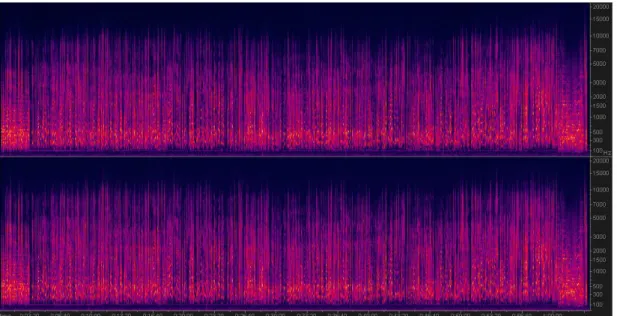

4.1.2 Análise dos ficheiros ... 32

4.1.3 Operações de restauro ... 35

4.2 Exemplo 2: Amor à Antiga ... 37

4.2.1 Conteúdo dos ficheiros ... 37

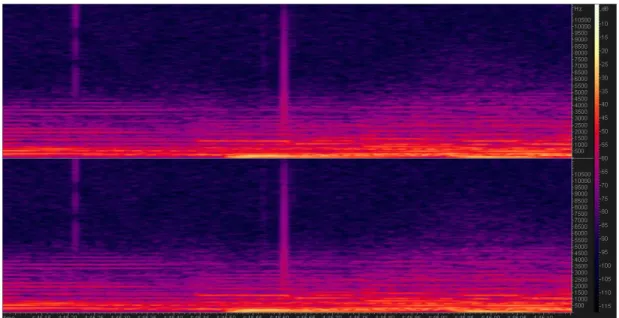

4.2.2 Análise dos ficheiros ... 39

4.2.3 Operações de restauro ... 43

4.3 Exemplo 3: O Conde Barão ... 43

4.3.1 Conteúdo dos ficheiros ... 44

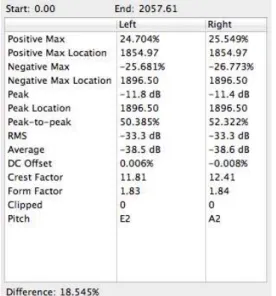

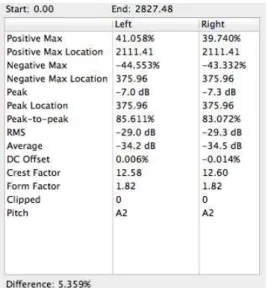

4.3.2 Análise dos ficheiros ... 45

4.3.3 Operações de restauro ... 48

4.4 Discussão ... 49

CONCLUSÃO ... 51

LISTA DOS FICHEIROS NO ANEXO EM DVD ... 56

ANEXO 1 ... 58

APÊNDICE 1 ... 62

APÊNDICE 2 ... 63

INTRODUÇÃO

Os documentos sonoros constituem parte do património cultural da humanidade. Testemunhos das transformações sociais, culturais, artísticas e tecnológicas, registam a memória sonora do mundo desde o último quartel do século XIX. Fontes de informação e conhecimento sobre a vida dos povos, são um importante contributo para a história cultural do mundo.

Parte deste património encontra-se atualmente em risco de desaparecimento devido à obsolescência dos formatos analógicos provocada pelo advento das tecnologias digitais, e ao tardio reconhecimento dos documentos sonoros enquanto património cultural da humanidade que se repercute por vezes ainda na indefinição de politicas adequadas para a preservação e valorização deste património.

A preservação do património sonoro, tal como ele é concebido atualmente, envolve a conservação dos suportes físicos originais, a migração dos conteúdos sonoros para cópias digitais de salvaguarda, e o restauro digital dos conteúdos. A intervenção de restauro surge neste âmbito como estratégia de acesso a este património, pelo restabelecimento da comunicabilidade do documento, facilitando a sua divulgação e a reactualização dos seus conteúdos.

Seguindo esta concepção, o presente trabalho apresenta como objetivo a caracterização dos procedimentos adequados para o restauro de documentos sonoros enquanto operação estratégica no âmbito da preservação do património cultural no quadro de um Arquivo Nacional, como o Arquivo da Rádio Televisão Portuguesa.

A coleção de Teatro Radiofónico do Arquivo da Rádio da RTP, não foi até hoje objeto de qualquer projeto de restauro. Considerando a importância do teatro radiofónico enquanto forma de expressão artística própria da rádio e merecedora de uma maior divulgação, selecionou-se a coleção da série de programas “Noite de Teatro”,

como objeto do trabalho de restauro que aqui se apresenta.

Assim, o primeiro capítulo é inteiramente dedicado à apresentação da Teoria do Restauro de Cesare Brandi, documento fundador do restauro moderno, e que orientará as intervenções de restauro realizadas neste trabalho.

O segundo capítulo focar-se-á na especificidade do restauro de documentos sonoros, apresentando as principais distinções nas suas formulações teóricas, e também em relação com as propostas de Brandi.

No terceiro capítulo apresenta-se a caracterização do projeto, definindo os objetivos, procedimentos e objeto de trabalho.

CAPÍTULO 1. Cesare Brandi e a Teoria do Restauro

1.1 Teoria del Restauro

Publicada em Roma em 1963, Teoria del Restauro1 reúne um conjunto de textos escritos por Cesare Brandi ao longo dos anos em que dirigiu o Istituto Centrale per il Restauro2 (ICR) de Roma. Obra determinante para a História da Preservação do Património Cultural, ela consubstancia o pensamento de Cesare Brandi sobre o restauro e a obra de arte com base na sua atividade de Crítico e Historiador de Arte e na sua experiência no ICR como restaurador e pedagogo. Fruto da reflexão continuada de Brandi sobre o restauro e a obra de arte, Teoria del Restauro apresenta uma formulação teórica do restauro articulada com a sua aplicação prática que iria permitir o estabelecimento do restauro da obra de arte como disciplina científica dotada de uma sólida fundamentação conceptual e metodológica.

A importância de Teoria del Restauro, a par da atuação de Brandi no ICR, manifesta-se na elaboração de várias cartas3 sobre o património como a Carta de Veneza de 19644 ou a Carta Italiana do Restauro de 1972, documentos fundamentais para a prática e reflexão institucionais no âmbito da Preservação do Património Cultural e adoptados pelas mais importantes organizações internacionais do sector como o ICCROM ou o ICOMOS5.

1 Cesare Brandi, Théorie de la Restauration (Paris: Éditions Allia, 2011).

2 O Istituto Centrale per il Restauro, atualmente Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, foi

fundado em 1939 por Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi, que o dirigiu até 1959.

3 Documentos elaborados em assembleias por especialistas de uma determinada área que estabelecem

conceitos, normas, e procedimentos com vista a uma posterior ratificação e aplicação por parte das instâncias com poder de regulamentar e legislar sobre a matéria.

4 Beatriz M. Kühl, “Notas sobre a Carta de Veneza”, Anais do Museu Paulista 18 2 (2010): 295,

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142010000200008&lng=en&tlng=pt (acedido em 26 de dezembro de 2011).

5 O ICCROM (International Centre For The Study of The Conservatiion and Restoration of Cultural

Property), organização intergovernamental com sede em Roma, foi criada pela Unesco em 1956, com importante contributo de Brandi. O ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) foi criado em 1965 na sequência do II Congresso Internacional de Arquitetos e de Técnicos de Monumentos Históricos realizado em Veneza de 25 a 31 de Maio de 1964, onde foi elaborada a Carta de Veneza. Segundo Hassard há a acrescentar ainda, o ICOM (International Counsil of Museums), o ICON (Institute of Conservation), e a ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers Organization), como organizações que adoptaram a teoria brandiana - Hassard, Frank, “Heritage.

Hermeneutics and Hegemony. A Study of Ideological Division in the Field of Conservation

Restoration” (PhD Thesis, Brunel University, 2006),

Concebida principalmente a partir de um modelo de obra de arte centrado nas Artes Plásticas, a teoria brandiana foi sujeita a reavaliação crítica em consequência da crescente complexificação do objecto artístico e da evolução do conceito de Património Cultural. Embora algumas das propostas de Brandi tenham sido postas em causa, os fundamentos teóricos, éticos e metodológicos enunciados em Teoria del Restauro

continuam atuais e permitiram o alargamento do seu campo de ação e reflexão a grande parte dos bens culturais e patrimoniais, como os documentos sonoros.

1.2 O Conceito de Restauro segundo Cesare Brandi

Na sua acepção mais abrangente, o termo restauro remete para uma intervenção técnica que visa restabelecer, na medida do possível, uma função ou uma integridade originais em produções humanas. Nesta concepção, direcionada para a reposição de um estado das coisas anterior a uma deterioração, o restauro tanto se pode aplicar a produções de carácter utilitário, artesanais ou industriais, como a obras de reconhecido valor patrimonial.

O uso comum do termo, no entanto, acaba por se restringir quase exclusivamente a produções de carácter artístico ou patrimonial, associado a um quadro técnico, académico e científico específico. Esta concepção assume uma distinção entre criação artística e produção industrial, distinção que fundamenta a disciplina, quer nos seus aspectos técnicos quer teóricos.

Com efeito, se no caso de produções de caráter industrial, ou artesanal, o restauro tem geralmente valor de reparação, ou seja, uma intervenção que procura restabelecer a funcionalidade do produto e que se esgota nessa finalidade, no caso de uma obra de arte, ou de outra criação de valor patrimonial relevante, o restabelecimento da sua integridade implica, na medida do possível, a restituição das suas condições de

“concepção e legibilidade originais”6, ou seja, daquilo que a torna obra de arte. Não é

apenas a obra de arte que é restaurada materialmente, mas também a sua condição de obra de arte e o seu valor patrimonial. A distinção que aqui se verifica provem, diz Brandi, da especificidade própria da obra de arte no universo das produções humanas. E é essa especificidade que, ao mesmo tempo que legitima, condiciona também a própria intervenção de restauro.

Para Brandi, a obra de arte é uma produção particular da atividade humana cuja especificidade, enquanto produto da espiritualidade humana, se deve a um reconhecimento ao nível da consciência individual dessa mesma especificidade. Reconhecer uma obra de arte é não só reconhecer a singularidade da obra em si, mas também reconhecer o que faz dela uma obra de arte e a distingue das demais produções humanas. Segundo ele, esta característica peculiar da obra de arte não se determina com base em premissas filosóficas, mas por fazer parte do quotidiano e da vida de cada um,

“[...] na medida em que [a obra de arte], sem que seja necessário interrogarmo-nos sobre a sua essência ou sobre o processo criativo que lhe deu origem, ela começa a fazer parte

do mundo, da existência particular de cada indivíduo no mundo”7. Para Brandi não há

obra de arte enquanto a consciência não a reconhece como tal. Consequentemente, “[...] todo o comportamento em relação à obra de arte, o restauro incluído, depende do

reconhecimento ou não da obra de arte enquanto tal”8. E esse reconhecimento, diz

Brandi, emana de um juízo estético que atribui à obra o seu valor artístico, a sua

artisticidade. É assim a experiência estética que dá sentido à obra de arte que é continuamente re-criada sempre que aquela ocorre.

A obra de arte surge então dotada, a par da sua consistência material, de uma dupla instância estética e histórica no momento em que é apreendida pela consciência: estética, pelo reconhecimento do seu valor artístico; e histórica, enquanto produto realizado num tempo e num lugar definidos.

Esta dupla instância da obra de arte e o vínculo existente entre esta e o restauro, uma vez que este decorre do reconhecimento da obra de arte enquanto tal, permitem a Brandi elaborar a seguinte definição do restauro:

O restauro constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dupla

7“Et telle est, réellement, la caractéristique propre de l’oeuvre d’art, dans la mesure où, sans que l’on

s’interroge sur son essence ou sur le processus créateur qui l’a produite, ele commence à faire part du monde, de l’existence particulière de chaque individu dans le monde” (Brandi 2011, 10) - tradução nossa.

8 “[...] tout comportement vis-à-vis de l’oeuvre d’árt, y compris la restauration, dépend de la

polaridade estética e histórica, com vista à sua transmissão às gerações futuras9.

O restauro torna-se um ato de interpretação crítica sobre uma realidade material pré-definida de modo a manter viva a possibilidade da sua experiência estética no futuro. É um processo que se inicia com o reconhecimento dos valores e significados estéticos e históricos da obra nesse momento particular, e a partir do qual se baseará o juízo crítico dos vários procedimentos técnicos e analíticos para a realização da intervenção de restauro10.

O momento particular do reconhecimento metodológico da obra de arte surge então como uma consciencialização de uma realidade física, material11, pois é na matéria que os valores intangíveis da obra de arte se inscrevem e é através dela que eles podem ser percepcionados, experienciados12. “A matéria é tudo o que serve a epifania da imagem”13, declara Brandi. A matéria é assim, o veículo da imagem.

O objetivo último do restauro é então a preservação da possibilidade da epifania da arte. Preservar essa possibilidade é preservar a intangibilidade da obra de arte, a sua

artisticidade que reside “num artefacto físico submetido a todas as leis do mundo existencial e, portanto, à degradação e ao fim”14. A preservação da artisticidade da obra,

dos seus valores estéticos e históricos, implica a preservação da sua consistência material ou seja, abrandar os processos de degradação da matéria, reforçando a sua

9 “La restauration est le moment méthodologique da la reconnaissance de l’oeuvre d’art, dans sa

consistance physique et sa double polarité esthétique et historique, en vue de sa transmission aux

générations futures” (Brandi 2011, 12) - tradução nossa.

10 Jukka Jokiliehto, “Preservation Theory Unfolded”, Future Anterior 3 1, (2006): 4,

http://www.arch.columbia.edu/publications/futureanterior#V3N1 (acedido em 26 de dezembro de 2011).

11Francesca Valentini, “Cesare Brandi’s Theory of Restoration: some principles discussed in relation

with the conservation of Contemporary Art” (paper apresentado no Seminário “Teoria del Restauro and Restoration in Germany Today”, Hildesheim, Germany, 2007),

http://193.175.110.9/hornemann/german/epubl_txt/hildesheimsito.pdf (acedido em 26 de dezembro de 2011).

12Jukka Jokiliehto, “Considerations on authenticity and integrity in world heritage context”, City & Time

2 1, (2006): 5, http://www.ct.ceci-br.org/novo/revista/viewarticle.php?id=44 (acedido em 26 de dezembro de 2011).

13 “[...] c’est sous cet aspect que la matière se montre comme “tout ce qui sert à l’épiphanie de

l’image”” (Brandi 2011, 15) - tradução nossa.

14 “Cesare Brandi: Teoria e Praxis No Restauro Arquitectónico”, Opúsculo de Apoio ao Seminário

Internacional “Brandi e o Conceito de Espaço: Teoria e Praxis No Restauro Arquitectónico” e Exposição “A Cento Anni dalla Nascita di Cesare Brandi”, organizados por José Aguiar, Delgado

Rodrigues, Ana Seruya e Nuno Proença, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de

Lisboa, 28 de maio de 2007, 5,

consistência física e procurando restituir, mesmo que apenas potencialmente e naquilo que for possível, o aspeto original ou o que seja o mais significativo da imagem15.

Da consciência material da obra de arte enquanto veículo da imagem, Brandi extrai um primeiro axioma do restauro: “Apenas se restaura a matéria da obra de

arte”16.

A matéria é então o lugar e o momento do restauro17: lugar, porque é ela que garante a transmissão da artisticidade da obra; momento, por se efetuar no presente do reconhecimento da obra de arte, independentemente da possibilidade dos juízos de valor terem evoluído ao longo do tempo. Com efeito, e considerando que o valor de um objeto é determinado pelas gentes e pelos contextos e que estes estão continuamente sujeitos à mudança18, o reconhecimento da obra de arte no momento em que ele ocorre na consciência individual realiza-se sempre no presente, estando por isso enquadrado no seu tempo.

O momento do reconhecimento da obra de arte faz emergir a sua historicidade porquanto funde o presente da sua criação com o presente da sua recepção19. A contemporaneidade destas duas instâncias históricas representa, segundo Brandi, a dialéctica própria do restauro, e acontece pela consciencialização de um veículo material da obra que é em si mesmo um objecto histórico e sujeito à passagem do tempo.

Brandi estrutura então o tempo da obra de arte em três momentos distintos: uma duração relativa ao processo criativo da obra, conduzido pelo artista num tempo e lugar determinados e que termina na realização da obra; o intervalo que vai da realização da obra ao momento em que esta é atualizada na consciência individual; e o instante da sua atualização na consciência individual20.

15 Ibidem.

16 “On ne restaure que la matière de l’oeuvre d’art.” (Brandi 2011, 13) - tradução nossa.

17Fidel Meraz, “Architecture and Temporality in Conservation Philosophy: Cesare Brandi” (PhD Thesis,

University of Nottingham, 2008), http://etheses.nottingham.ac.uk/819/1/Meraz-Architecture_and_Temporality_in_Conservation_Philosophy.pdf (acedido em 26 de julho de 2012).

18Helen Hughes, “Sharing Conservation Decisions or Who’s Afraid of Cesare Brandi?” Icon News 9

(March 2007): 41, http://www.helenhughes-hirc.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/ICCROM-40-42-IconNewsMARCH071.pdf (acedido em 26 de julho de 2012).

19Fidel Meraz, “Architecture and Temporality in Conservation Philosophy: Cesare Brandi” (PhD Thesis,

University of Nottingham, 2008), http://etheses.nottingham.ac.uk/819/1/Meraz-Architecture_and_Temporality_in_Conservation_Philosophy.pdf (acedido em 26 de julho de 2012).

Qualquer intervenção de restauro deverá ter em conta estas três instâncias históricas da obra de arte, e só deve ocorrer, segundo Brandi, no quadro do tempo histórico do reconhecimento da obra de arte. Uma intervenção que considerasse apenas o tempo histórico da criação da obra poderia criar uma obra diferente daquela que motivara a intervenção. Do mesmo modo, uma intervenção que considerasse apenas a segunda instância histórica, apagaria na obra a sua passagem pelo tempo, a sua história. O presente do reconhecimento da obra de arte é então, segundo Brandi, o único momento legítimo para a intervenção de restauro uma vez que é nele que a obra surge simultaneamente no presente histórico, no passado, e na história.

Dado que só se restaura a matéria da obra de arte e que é nela que se inscrevem os vestígios da passagem do tempo, frutos do desgaste inerente à sua materialidade ou de intervenções humanas anteriores, a intervenção de restauro é em si mesma uma intervenção histórica, realizada num determinado momento histórico, e que integrará a própria história da obra, participando no processo da transmissão da obra às gerações futuras21. Com base nestas considerações, Brandi expõe então o segundo axioma do restauro:

O restauro deve visar o restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, na condição que este seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem apagar o menor vestígio da passagem da obra de arte no tempo22.

Para tal, Brandi propõe três princípios metodológicos que devem orientar a atividade prática do restauro de acordo com os seus fundamentos teóricos. O primeiro refere-se à visibilidade do restauro: a intervenção de restauro, enquanto ação histórica, deve ser metodologicamente identificável, sem no entanto atentar à unidade da obra. A intervenção de restauro deverá ser imperceptível à distância apropriada para a apreensão da obra como um todo mas, “[...] imediatamente reconhecível, e sem o recurso a

instrumentos especiais, assim que a olhemos de perto”23.

21 Ibidem.

22“la restauration doit viser à rétablir l’unité potentielle de l’oeuvre d’art, à condition que cela soit

possible sans commettre un faux artistique ou un faux historique, et sans effacer la moindre trace du passage de l’oeuvre d’art dans le temps” (Brandi 2011, 14) - tradução nossa.

23 “[...] la réintégration devra être toujours et facilement reconnaissable, sans pour autant nuire à l’unité

O segundo princípio, relativo à matéria de que resulta a imagem, estabelece que

aquela “[...] só é insubstituível quando colabora diretamente para a figuratividade da

imagem”24. Resulta deste princípio uma grande liberdade de ação em relação aos

suportes e outras estruturas portadoras da imagem, até ao eventual sacrifício de alguma consistência material da obra, dependendo do estado em que esta se encontra, mas

sempre “segundo os imperativos da instância estética”25. Com este princípio, Brandi

afirma a primazia da instância estética da obra de arte, considerando que “[...] a singularidade da obra de arte em relação aos outros produtos humanos não depende da sua consistência material, nem da sua dupla historicidade, mas do seu carácter

artístico”26.

O terceiro princípio, que se generalizou como princípio da reversibilidade,

prescreve que toda a intervenção de restauro não deve impedir, “[...] antes facilitar,

eventuais intervenções futuras”27. Nenhuma intervenção de restauro poderá então ser

considerada definitiva, devendo ter em conta, no momento da sua realização, a eventual necessidade de novas intervenções.

Com a Teoria do Restauro, e definido como “momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dupla polaridade

estética e histórica, com vista à sua transmissão às gerações futuras”28, o restauro deixa

de ser apenas uma atividade caracterizada pelos seus processos práticos, para se transformar no próprio lugar das problemáticas relacionadas com a Preservação do Património29. Assim articulado com o conceito de obra de arte, o restauro torna-se

l’utilisation d’instruments spéciaux, dés que l’on en viendra à la vision de près.” (Brandi 2011, 23) - tradução nossa.

24 “Le deuxième príncipe est relatif à la matière dont resulte l’image, laquelle matière n’est

irremplassable que lorsqu’ell colabore directement à la figurativité de l’image.” (Brandi 2011, 24) - tradução nossa.

25 “selon les impératifs de l’instance esthétique” (Brandi 2011, 13) - tradução nossa.

26“[...] la singularité de l’oeuvre d’art par rapport aux autres produits humains ne dépend pas de sa

consistence matérielle, ni de sa double historicité, mais de son caractere artistique.” (Brandi 2011, 13) - tradução nossa.

27 “Le troisième principe se rapporte au futur: c’est-à-dire qu’il préscrit que toute intervention de

restauration ne rende pas impossible, mais au contraire facilite, d’éventuelles interventions futures.” (Brandi 2011, 24) - tradução nossa.

28 Cesare Brandi, Théorie de la Restauration (Paris: Éditions Allia, 2011), 12 - veja-se tradução nossa na

nota 9.

29 “En découle [...] la nécessité d’en articuler le concept, en se fondant non sur les procédés pratiques

atualização metodológica da obra de arte, permitindo a reconstituição do texto crítico da obra de modo a preservá-lo e possibilitar a sua reactualização no futuro30.

Sendo um texto que se inscreve no quadro de uma Filosofia da Arte, a Teoria do Restauro apenas se concentra no restauro da obra de arte, e por isso exclui do seu âmbito as restantes produções humanas. Nela, o restauro da obra de arte aparece em primeiro lugar como um ato de discernimento, em que o observador reconhece a obra de arte como um produto particular da espiritualidade humana e a separa do mundo das coisas comuns. Este reconhecimento, que ocorre intuitivamente na consciência individual do observador indo determinar o seu comportamento em relação a obra de arte, surge através de uma consciencialização da materialidade da obra de arte. A consistência física, que torna possível a experiência estética e consequente leitura dos significados artísticos e históricos da obra de arte, também a expõe à passagem do tempo, e por isso à degradação e eventual desaparecimento. Será então sobre a matéria da obra de arte que incidirá o restauro.

Por outro lado, e a partir do momento em que o reconhecimento se dá na consciência individual e determina o comportamento do indivíduo em relação à obra de arte, incluindo o restauro, o indivíduo, enquanto personificação de uma consciência universal, torna-se responsável pela preservação desse momento no futuro. Para Brandi, esta responsabilidade faz do restauro um imperativo moral. Admitindo a universalidade da experiência estética, quem a vive tem o dever moral de possibilitar essa mesma experiência às gerações futuras.

CAPÍTULO 2. O Restauro de Documentos Sonoros

2.1 Problemática

Os documentos sonoros registam a memória sonora do mundo desde a invenção do fonógrafo em 1877 por Thomas Edison até aos nossos dias. Do cilindro de cera à fita magnética, do disco de vinil ao iPod, eles testemunham das transformações sociais, culturais, artísticas e tecnológicas ocorridas neste período histórico. Este testemunho opera a vários níveis: por um lado pelos conteúdos que registam e por outro, pela sua própria história enquanto artefactos marcados por sucessivas mudanças físicas, materiais e tecnológicas. A história dos documentos sonoros é um reflexo das transformações que ela regista.

Objetos tecnológicos, os documentos sonoros necessitam, em função do seu tipo de suportes, de dispositivos apropriados que permitam a leitura e acesso aos seus conteúdos. À medida dos desenvolvimentos e inovações nas tecnologias de gravação e reprodução, alguns desses dispositivos foram-se tornando obsoletos, pondo em risco o acesso aos conteúdos de muitos documentos sonoros. Preservar estes conteúdos passa então pela conservação dos seus suportes e dispositivos de leitura, dos seus conhecimentos técnicos e científicos específicos, mas também, pela migração dos conteúdos para outros suportes mais recentes.

No entanto, e apesar da constituição de Coleções e Arquivos audiovisuais logo nas primeiras décadas do século XX, o aprofundamento das problemáticas relacionadas com a conservação e restauro de documentos sonoros31 é uma matéria recente32. Apenas

em 1980 a UNESCO através da aprovação e publicação da “Recomendação para a Salvaguarda e Conservação das Imagens em Movimento”33 reconhece o documento

audiovisual (embora ainda limitado aos documentos cinematográficos e televisivos) como património cultural das nações e merecedor por isso da instauração de políticas

31 No que respeita às problemáticas relacionadas com a preservação dos bens culturais, os documentos

sonoros representam um subgrupo, com as suas especificidades técnicas e tecnológicas, que integra o campo mais abrangente do audiovisual. Este inclui também os documentos de imagens em movimento.

32 Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles (Paris: UNESCO, 2004),

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012).

33“Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en movement”, UNESCO, 27 de

outubro de 1980,

com vista à sua preservação. Só em 1992, com o lançamento do programa “Memória do

Mundo”34, a UNESCO viria a considerar o documento sonoro enquanto tal como parte

integrante do património audiovisual da humanidade.

Este atraso institucional na preservação dos documentos sonoros e audiovisuais agudizou-se com o advento da tecnologia digital que subitamente condenava à obsolescência as tecnologias analógicas sobre as quais assentavam a produção e reprodução desses documentos. Só para o continente europeu, e com base nos resultados dos projetos PRESTO35 e TAPE36, estima-se atualmente um prazo de 20 anos para a migração de perto de 200 milhões de horas de conteúdos audiovisuais37 para arquivos digitais. Tendo em conta que uma grande parte deste património se encontra em deficientes condições materiais e de conservação38, a sua preservação é uma matéria urgente e da maior importância.

2.2 O Documento Sonoro

Considerando a definição adoptada pela UNESCO no seu programa “Memória do Mundo” para a Preservação do Património Documental da Humanidade, um documento é tudo o “[...] que documenta ou regista qualquer coisa com uma intenção

intelectual deliberada”39. Independentemente do tipo de suporte, um documento pode

ser textual, não-textual, audiovisual, ou mesmo virtual40. A especificidade do documento sonoro advém da natureza sonora dos seus conteúdos cuja apreensão se realiza pela audição.

34 “Memory of The World”, UNESCO,

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/ (acedido em 26 de julho de 2012).

35 “European Project Presto”, Presto - Preservation Technology for Broadcast Archives,

http://presto.joanneum.ac.at/projects.asp (acedido em 26 de julho de 2012).

36 “Tape Survey”, Tape - Training for Audio Preservation in Europe,

http://www.tape-online.net/survey.html (acedido em 26 de julho de 2012).

37 Dietrich Schüller, Audiovisual Research Collections and Their Preservation (Amsterdam: European

Commission on Preservation and Access, 2008), http://www.tape-online.net/docs/audiovisual_research_collections.pdf (acedido em 26 de julho de 2012).

38Richard Wright, “Annual Report on Preservation Issues for European Audiovisual Collections”, Presto

Space, 2005, 6, http://www.prestospace.org/project/deliverables/D22-6.pdf.

39“Un document est ce qui "documente" ou "enregistre" quelque chose avec une intention intellectuelle

délibérée.” Ray Edmondson, Mémoire du monde: Principes directeurs (Édition révisée 2002) (Paris: UNESCO, 2002), p. 6, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637f.pdf (acedido em 26 de julho de 2012) – tradução nossa.

40 Ibidem. No caso de documentos virtuais, considera-se o disco rígido como suporte, e os dados

Um documento sonoro é um registo de uma gravação, uma fonografia. É o produto material de um processo tecnológico que permite captar, fixar e reproduzir um acontecimento sonoro. A operação fonográfica separa o acontecimento sonoro do contexto da sua ocorrência41, e materializa-o em informação enquanto conteúdo. O documento sonoro é então constituído de um conteúdo e de um suporte físico que preserva o conteúdo e permite a leitura deste.

Para existir enquanto tal, o documento sonoro, assim como os outros documentos audiovisuais, necessita de um dispositivo tecnológico. Um dispositivo que permita a sua constituição enquanto objeto sonoro inscrito num suporte material, e um dispositivo que permita a sua leitura e reprodução. Normalmente, as tecnologias associadas a um suporte determinado (discos, fitas, CD, etc.) cumprem as duas funções de gravação e reprodução. No entanto, os avanços no desenvolvimento de sistemas de leitura óptica em discos analógicos admitem outras possibilidades42.

O documento sonoro regista um acontecimento que encontra no passado a partir do momento em que termina a gravação. Nesse instante, o acontecimento torna-se reprodutível e a gravação, enquanto suporte material do acontecimento, a primeira geração dessa reprodutibilidade. A gravação é a matriz a partir da qual se originam as várias gerações de cópias, em números que podem chegar aos milhões, nos mais variados formatos. É comum, ainda hoje, uma obra musical surgir no mercado sob vários formatos (CD, discos de vinil, mp3). O documento sonoro é deste modo, enquanto artefacto, multiforme e reprodutível por natureza.

O documento sonoro é assim um artefacto tecnológico constituído de um conteúdo informativo e do suporte material desse mesmo conteúdo. Estes dois aspetos do documento sonoro são partes constituintes da memória e por isso, igualmente

41 Pierre-Yves Macé, “Phonographies Documentaires: Étude Du Document Sonore Dans La Musique

Depuis Les Débuts De La Phonographie” (Thèse de Doctorat, Paris VIII, 2009), 1.static.e -corpus.org/download/notice_file/1098663/MaceThese.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012). É de referir que em certas criações sonoras, particularmente no campo da Música Eletroacústica, do Rock, ou do Teatro Radiofónico, o contexto da ocorrência do acontecimento sonoro é exatamente a operação fonográfica. Nestes casos, no momento em que termina o processo criativo, é a operação fonográfica que se materializa enquanto conteúdo.

42 O caso do fonoautógrafo é neste sentido paradigmático. Em 1857, Édouard-Léon Scott de Martinville

importantes43. O suporte introduz informações sobre a sua própria materialidade e tecnologia que complementam a leitura dos conteúdos nele registados. Com efeito, o documento apenas regista o que a tecnologia e as condições técnicas possibilitam.

Esta consistência material do documento sonoro na qual se inscrevem os seus conteúdos é uma propriedade que está associada à obra de arte brandiana. No entanto, e quer se trate de um registo documental de um acontecimento concreto, ou de uma criação sonora cuja gravação é a própria matéria da obra, ao invés da obra de arte brandiana, o documento sonoro não é percepcionado através da sua consistência material. Este aspeto do documento sonoro, que está na base das várias instanciações materiais dos seus conteúdos, é, a par da sua reprodutibilidade, fundamental para se compreender a especificidade da sua preservação e restauro.

2.3 A Preservação e Restauro de Documentos Sonoros

Em Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects44, a International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) prescreve o seguinte:

1.2 O objetivo da preservação é proporcionar aos nossos sucessores e aos seus clientes tanta informação quanto foi possível obter nos nossos ambientes de trabalho sobre os fundos depositados. [...]

1.3 Dado que o tempo de vida dos suportes de áudio está limitado pela sua estabilidade física e química, bem como pela disponibilidade de tecnologias de reprodução, e tendo em conta que as tecnologias de reprodução podem em si mesmas ser fonte potencial de danos para muitos suportes de áudio, o processo de

43 Ray Edmondson, Mémoire du monde: Principes directeurs (Édition révisée 2002) (Paris: UNESCO,

2002), http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637f.pdf (acedido em 26 de julho de 2012).

44 IASA Technical Committee, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects,

preservação sempre teve a necessidade de recorrer à produção de cópias que pudessem substituir o original como duplicados [...]45

Estes dois pontos tornam claras as prioridades da atividade da preservação e restauro de documentos sonoros: são os conteúdos e não os suportes que importa preservar46. Preservar é assim garantir o acesso, presente e futuro, à informação sonora contida nos documentos; o seu acesso é a razão de ser da preservação, e sem este objetivo, escreve Edmonson, ela não teria sentido47.

Segundo a IASA, duas orientações estratégicas deverão ser consideradas para a preservação da informação: a preservação dos suportes, e a duplicação da informação. A IASA apresenta-as nos seguintes termos:

a. [Pela] preservação do suporte

Apesar do tempo de vida da maior parte dos suportes áudio não possa ser prolongado indefinidamente, esforços devem ser desenvolvidos no sentido de manter esses suportes em boas condições d’utilização o mais tempo possível. [...]

b. [Pela] duplicação da informação

Tendo em conta que a esperança de vida dos suportes e a disponibilidade dos dispositivos técnicos é limitada, a preservação a longo prazo dos documentos apenas pode ser conseguida pela migração dos conteúdos para outros suportes/sistemas quando se tornar necessário48. [...]

45 “1.2 The aim of preservation is to provide our successors and their clients with as much of the

information contained in our holdings as it is possible to achieve in our professional working environment. […] 1.3 As the lifespan of all audio carriers is limited by their physical and chemical stability, as well as the availability of the reproduction technology and, as the reproduction technology itself may be a potential source of damage for many audio carriers, audio preservation has always required the production of copies that can stand for the original as preservation duplicates […]” (IASA 2009, “Background”) – tradução nossa.

46Richard Wright, “The Real McCoy: What Audiovisual Collections Preserve”, White Papers 211, BBC

Research & Development, http://www.bbc.co.uk/rd/publications/whitepaper211.shtml (acedido em 26 de janeiro de 2012).

47 Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles (Paris: UNESCO, 2004),

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012).

48 “a. By preservation of the carrier: Although the life of most audio carriers cannot be extended

Pelas suas diferenças, estas duas orientações vão implicar princípios e metodologias próprios para a preservação e restauro dos documentos sonoros. A preservação dos suportes, e seus dispositivos técnicos, passa fundamentalmente por estratégias de conservação, isto é, por operações que permitam prolongar fisicamente o mais possível a duração de vida dos suportes e dispositivos de reprodução com vista a possibilitar o acesso aos conteúdos nas suas condições originais durante o mais tempo possível. Dado que, pela sua natureza de artefacto, os atributos intrínsecos do suporte não são transferíveis, a sua reprodutibilidade e a disponibilidade da sua tecnologia original são essenciais para permitir a recriação das condições de recepção e presentação dos documentos sonoros no seu contexto histórico49.

Esta modalidade de preservação centra-se principalmente nas condições de armazenamento dos suportes, na reparação e reconstrução dos equipamentos, e na realização de cópias materiais de acesso para deste modo minimizar o uso e consequente desgaste dos documentos originais50.

A outra orientação estratégica preconizada pela IASA para a preservação dos documentos sonoros é a preservação através da duplicação da informação. Esta modalidade opera pela migração, ou transferência, dos conteúdos de um documento par outro tipo de suporte ou formato. Atualmente, e tendo em conta a obsolescência da quasi totalidade dos suportes analógicos em consequência da generalização das tecnologias digitais, a duplicação da informação significa a transferência dos conteúdos para suportes digitais, ou digitalização. A digitalização permite não só a preservação dos conteúdos em si mesmos, como facilita e multiplica o acesso aos documentos, e reduzindo o manuseamento dos suportes originais, contribui para a conservação destes51.

can only be achieved by copying the contents to new carriers/systems when it becomes

necessary”- IASA Technical Committee, The Safeguarding of the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy, Dietrich Schüller (ed), versão 3, 2005, http://www.iasa-web.org/tc03/5-safeguarding-information (acedido em 26 de janeiro de 2012) - tradução nossa.

49 Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles (Paris: UNESCO, 2004),

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012).

50 IASA Technical Committee, The Safeguarding of the Audio Heritage: Ethics, Principles and

Preservation Strategy, Dietrich Schüller (ed), versão 3, 2005, http://www.iasa-web.org/tc03/5-safeguarding-information (acedido em 26 de janeiro de 2012).

51 Stephen Foster et al. Mémoire du monde: Principes directeurs pour la sauvegarde du patrimoine

documentaire (Paris: UNESCO, 1995),

A preservação dos documentos sonoros pela duplicação digital da informação envolve dois níveis de intervenção: a migração da integralidade da informação, e o restauro sonoro do documento.

2.3.1 A Digitalização da Informação

No âmbito da preservação dos documentos sonoros, a digitalização consiste na migração integral da informação contida em suportes analógicos para suportes de armazenamento digitais. O resultado da duplicação digital da informação materializa-se num ficheiro que funcionará como cópia de salvaguarda. Enquanto cópia de referência, a cópia de salvaguarda deverá ser, na medida das possibilidades tecnológicas atuais, uma reprodução rigorosa dos conteúdos do documento analógico. Neste sentido, deverá, segundo Boston, conter não somente os conteúdos registados intencionalmente, como também toda a informação involuntária acumulada no suporte ao longo dos anos da sua história de artefacto físico sujeito ao desgaste, à degradação, e a todo o tipo de acidentes e manipulações52.

O processo de digitalização consiste no registo digital da leitura dos suportes analógicos através de equipamentos de reprodução. Edmondson explica que este processo implica a perda de informação53, tornando-se necessário minimizar o mais possível essa perda. Para tal, os procedimentos técnicos incidirão principalmente na optimização da recuperação do sinal áudio dos suportes54. Estes procedimentos incluem a análise pormenorizada do estado de conservação dos suportes, a partir da qual se determinarão as intervenções a exercer sobre os suportes (limpeza, ações de restauro55), escolha do equipamento mais adequado para a leitura dos mesmos.

52George Boston, “Ethics and new technology”, in Audiovisual archives: a practical reader, Helen P.

Harrison (ed), (Paris: UNESCO, 1997),

http://www.fpdigital.com/Resource/Files/AudioVisualArchives.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012).

53 Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles (Paris: UNESCO, 2004),

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012).

54 IASA Technical Committee, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects,

Kevin Bradley (ed), 2009, 2ª edição, www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation (acedido em 26 de janeiro de 2012).

55 Certas operações, como o achatamento de um disco ondulado, são intervenções sobre a matéria dos

suportes que visam melhorar, ou mesmo possibilitar, a leitura e migração dos conteúdos. Por vezes irreversíveis, estas operações podem inviabilizar futuras leituras. São, portanto, operações cujo objetivo é o restabelecimento de uma funcionalidade técnica – a legibilidade dos suportes por um equipamento –

Para o registo digital dos conteúdos deverá proceder-se seguindo recomendações e normas processuais reconhecidas internacionalmente56, com vista a obtenção de uma transcrição rigorosa da integralidade da informação contida nos suportes analógicos.

2.3.2 O Restauro do Documento Sonoro

George Boston, em “Ethics and new technology”57, apresenta um modelo de

preservação de documentos audiovisuais assente em três níveis de operações: a. a réplica, ou cópia material do documento original.

b. a cópia histórica, ou seja, a cópia de salvaguarda.

c. a recriação do documento original, ou seja, “uma cópia que tenha sido

restaurada pela remoção de todas as distorções, defeitos, inscrições etc. para proporcionar ao observador aquilo que foi visto ou ouvido pelo

criador do documento”58.

Neste modelo, o restauro surge caracterizado como uma intervenção na matéria sonora, e relacionado com o momento de acesso aos conteúdos. Tem também uma finalidade: recriar as condições de concepção e legibilidade originais do documento. Por outro lado, e dado que a realização da cópia histórica resulta de procedimentos estandardizados, que não requerem decisões subjetivas59, o restauro, enquanto operação alternativa, surge assim, neste modelo, imbuído de uma dimensão subjetiva60.

56 Sobre recomendações técnicas e normas processuais, ver, por exemplo: IASA Technical Committee,

Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects, Kevin Bradley (ed), 2009, 2ª edição, www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation.

57George Boston, “Ethics and new technology”, in Audiovisual archives: a practical reader, Helen P.

Harrison (ed), (Paris: UNESCO, 1997),

http://www.fpdigital.com/Resource/Files/AudioVisualArchives.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012).

58“a copy that has been restored by removing all distortions, blemishes, annotations etc. to give the

observer what has been seen or heard by the creator of the document” – ibidem, 78, tradução nossa.

59 Ibidem.

60 De modo a restringir as decisões subjetivas, Peter Copeland subdivide a recriação da sonoridade

original do documento em duas tipologias: a cópia “objetiva”, em que as intervenções de restauro

decorrem em exclusivo de uma análise quantitativa do artefacto, dos seus conteúdos informativos, e da

tecnologia utilizada na sua criação; e a cópia “de serviço”, em que informações externas ao documento

original em si mesmo, como os contextos histórico, social, cultural ou artístico, da sua criação contribuem para determinar as intervenções de restauro – Peter Copeland, Manual of analogue sound

restoration techniques (London: The British Library, 2008),

A digitalização, enquanto transferência integral da informação, cristaliza os conteúdos do documento, com todos os seu defeitos e imperfeições, num determinado momento da sua história. A sua finalidade é preservar a informação contida no documento, independentemente das condições de acesso ao mesmo. Melhorar estas condições será objeto do restauro.

Assim, e tendo em conta o modelo proposto, o restauro limitar-se-á a operações de correção e redução, ou remoção, da informação involuntária de modo a permitir uma leitura mais fiel do documento tal como ele fora originalmente produzido.

Estas operações sobre o sinal sonoro consistem na remoção de ruídos e em eventuais ajustamentos decorrentes de digitalizações problemáticas, ou em função da finalidade prática do documento restaurado61. Dois grupos de ruído constituem a informação involuntária de um documento sonoro: os ruídos determinísticos e os ruídos estocásticos62. Os ruídos determinísticos são ruídos com frequências determinadas que se introduzem no sinal intencional por via dos equipamentos e sistemas elétricos (como, por exemplo, o sinal de linha de 50 Hz dos cabos elétricos). Os ruídos estocásticos, sem frequências determinadas, dividem-se em ruídos impulsivos (clicks, pops, etc.) e ruídos

de persistência global (“sopro”)63.

Se o propósito do restauro é possibilitar o acesso aos conteúdos originais do documento, a natureza reprodutível e multiforme do documento sonoro permite conceber várias modalidades de acesso em função do uso a que se destina o documento e do âmbito dessa utilização (investigação, comercial, etc.)64. Estas modalidades configuram diferentes orientações do restauro que vão desde uma postura documental, de intervenção mínima, e centrada nos conteúdos tal como eles foram preservados no momento da digitalização, à remasterização comercial que adapta o documento ao gosto contemporâneo, passando pela reconstrução do documento original. A orientação funcional do restauro e a finalidade prática do documento tem implicações na amplitude e extensão das operações de restauro.

61 Neste âmbito se insere, por exemplo, a reconstrução de um programa de rádio originalmente realizado a

partir de vários discos instantâneos. Esta operação de montagem implica a edição dos conteúdos originais, e o reajustamento dos níveis.

62 Sergio Canazza, Noise and Representations Systems: A Comparison among Audio Restoration

Algorithms (Raleigh: Lulu, 2007).

63 Ibidem.

64 Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles (Paris: UNESCO, 2004),

O restauro de documentos sonoros constitui assim um conjunto de operações que, embora sob várias formulações e configurações, permite o acesso alargado a uma parte importante do património cultural da humanidade. E o acesso alargado aos documentos e reatualização dos seus conteúdos é a forma mais eficaz de preservar e valorizar esse património.

2.4 A Teoria Brandiana e o Restauro de Documentos Sonoros

Com base na literatura consultada, constata-se que a literatura da especialidade retém, em grande parte, os fundamentos e princípios operacionais enunciados por Brandi na Teoria do Restauro, adaptando-os à realidade do documento sonoro65. Com efeito, com Brandi, a preservação do audiovisual comunga do mesmo objetivo fundamental: assegurar o acesso permanente a um património66; da mesma

responsabilidade ética e moral para com as gerações futuras: “o objetivo da preservação é proporcionar aos nossos sucessores e aos seus clientes tanta informação quanto foi possível obter nos nossos ambientes de trabalho sobre os fundos depositados”67; do

mesmo objeto: os conteúdos inscritos no documento enquanto registo de uma criação intelectual deliberada68. Neste sentido pode dizer-se que nos seus princípios gerais, a preservação de documentos sonoros participa das propostas de Brandi.

No que respeita aos princípios metodológicos propostos por Brandi, pese embora a adoção do princípio da reversibilidade69, uma vez que eles assentam numa relação

65É importante referir que, nas literaturas de língua inglesa, “restauro” designa as intervenções materiais

específicas sobre o documento. Por esta razão, os conceitos e princípios de Brandi, que assentam na concepção do restauro como o conjunto de todas as operações envolvidas na preservação de um património, serão considerados, nas literaturas de língua inglesa, no âmbito da preservação enquanto conjunto de todas as operações necessárias para garantir o acesso permanente a um património. Assim, o termo restauro no sentido brandiano terá neste contexto, valor equivalente ao de preservação.

66 Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles (Paris: UNESCO, 2004),

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012)..

67 IASA Technical Committee, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects,

Kevin Bradley (ed), 2009, 2ª edição, www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation (acedido em 26 de janeiro de 2012) - veja-se tradução nossa na nota 45.

68 Ray Edmondson, Mémoire du monde: Principes directeurs (Édition révisée 2002) (Paris: UNESCO,

2002), http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637f.pdf (acedido em 26 de julho de 2012).

69 Dietrich Schüller, Lloyd Stickells & William Storm, “Audio archives”, in Guide to the Basic Technical

Equipment required by audio, film and television, George Boston (ed) (Milton Keynes: TCC, 1991), 39-62, in Audiovisual archives: a practical reader, Helen P. Harrison (ed), (Paris: UNESCO, 1997), http://www.fpdigital.com/Resource/Files/AudioVisualArchives.pdf (acedido em 26 de janeiro de 2012).

George Boston, “Ethics and new technology”, in Audiovisual archives: a practical reader, Helen P.

Harrison (ed), (Paris: UNESCO, 1997),

material única e exclusiva entre o suporte e seus conteúdos, eles não são inteiramente aplicáveis ao documento sonoro: apesar da materialidade que lhe é dada pelo suporte, é na sua natureza reprodutível e pluriforme do documento sonoro e audiovisual que reside a sua especificidade.

Esta natureza do documento sonoro assume o segundo70 e terceiro71 princípios de Brandi não já como princípios mas como condições próprias do restauro de documentos sonoros72. Com efeito, o facto de documento sonoro poder coexistir em vários tipos de suporte, faz com que o documento sonoro não seja determinado por uma materialidade específica; esta é portanto substituível.

Do mesmo modo, uma vez que o as operações de restauro procedem sempre a partir de uma cópia de salvaguarda, cada restauro será sempre uma possibilidade entre outras, uma interpretação, que não invalida outras possibilidades e reinterpretações; nenhum restauro sonoro é definitivo. É assim possível a um documento corresponder vários tipos de restauro em função do uso a que se destina, ou das diferentes visões do restauro.

Fora do âmbito da preservação stricto sensu, se encontram a remasterização e reconstrução de documentos sonoros, na medida em que estes processos envolvem profundas alterações do sinal sonoro original (alterações no espectro frequencial, no registo das dinâmicas, adição de efeitos, manipulação dos conteúdos, etc.). As cópias remasterizadas, ou reconstruídas são, portanto, novas versões realizadas a partir dos documentos originais destinadas à reintegração dos conteúdos destes no mercado. Estas versões, embora reduzindo os contextos históricos e técnológicos da produção dos documentos originais, acabam, no entanto, por contribuir para a o acesso aos seus conteúdos.

Um dos propósitos mais referidos na literatura especializada sobre o restauro de documentos sonoros é a reconstrução, ou recriação, do documento original, ou seja, a reposição do estado do documento tal como as condições técnicas e um conhecimento

70 “A matéria só é insubstituível quando colabora diretamente para a figuratividade da imagem [...]

Resulta deste princípio uma grande liberdade de ação em relação aos suportes.” (Brandi, 2011, p. 24),

tradução nossa, ver nota 24

71 “O restauro não deve impedir, antes facilitar, eventuais intervenções futuras” (principio da

reversibilidade do restauro). (Brandi, 2011), p. 24, tradução nossa, ver nota 27.

72 Nos casos, por exemplo, em que seja necessário recorrer a operações de restauro sobre a matéria dos

aprofundado destas o teriam permitido, “[...] para proporcionar ao observador aquilo

que foi visto ou ouvido pelo criador do documento”. Esta concepção entra em conflito com as propostas de Brandi , uma vez que centra o restauro na primeira instância temporal do documento – no tempo da sua criação – desvalorizando a sua passagem pelo tempo histórico.

Assim sendo, e no sentido de orientar as operações práticas necessárias para a realização deste trabalho de projeto, e tendo em conta a literatura consultada, procurar-se-á seguir a concepção brandiana do restauro, sustentada no princípio da mínima intervenção, tendo sempre em atenção o segundo axioma da Teoria do Restauro:

CAPÍTULO 3. Projeto

3.1 Objetivo

O trabalho de projeto que aqui se apresenta tem como objetivo caracterizar os procedimentos adequados para o restauro de documentos sonoros enquanto operação estratégica no âmbito da preservação do património cultural no quadro de um Arquivo Nacional.

3.2 Método

A elaboração do trabalho obedeceu a uma calendarização em duas fases distintas que consistiu, num primeiro momento, na realização de um estágio no Institut Nacional de l’Audiovisuel (INA)73 em Paris, e posteriormente, na realização de intervenções de restauro em documentos sonoros provenientes de um Arquivo de referência.

O estágio, que decorreu entre os dias 13 de setembro e 7 de outubro de 2011 nas instalações do INA em Bry-sur-Marne e Paris, teve dois objetivos complementares: por um lado, adquirir e desenvolver as competências técnicas e teóricas relativas aos procedimentos de salvaguarda e restauro de documentos sonoros, e por outro, perceber o papel do restauro no quadro de uma gestão integrada do património audiovisual numa instituição de relevo internacional e pioneira na valorização desse mesmo património como é o INA.

As atividades respeitantes aos procedimentos de digitalização de salvaguarda e de restauro de documentos sonoros e audiovisuais foram desenvolvidas, seguindo uma metodologia observacional, de modo a acompanhar e registar as ações e métodos de trabalho dos técnicos nos seus locais de trabalho. A recolha de informações referentes à enquadramento do restauro de documentos sonoros no funcionamento da instituição procedeu-se através de entrevistas com os responsáveis dos vários serviços envolvidos nessa gestão.

O restauro de documentos sonoros insere-se num Plano de Salvaguarda e Digitalização de todo o acervo do INA iniciado em 1999 e cuja conclusão se prevê para

73 Criado em 1974, o Institut Nacional de l’Audiovisuel é o organismo responsável pela gestão do

2015 e que abrangerá um milhão de horas de documentos. A digitalização em massa dos documentos é feita internamente num serviço próprio e externamente através da prestação de serviços segundo um caderno de encargos. Os documentos analógicos que apresentem quaisquer tipo de problemas serão encaminhados para o departamento de restauro. Os documentos digitalizados entram um fluxo de trabalho que envolve o controlo técnico, documentação e armazenamento dos ficheiros. As cópias de salvaguarda são armazenadas em duplicado em dois lugares distintos e separados por mais de trinta quilómetros.

O departamento de restauro tem a seu cargo, além do restauro em si mesmo, a digitalização de documentos analógicos que apresentem sintomas de deterioração material, mas também de documentos requeridos por necessidades de programação radiofónica (atualidades, programas especiais, etc.), ou de gestão do acervo (coleções, séries de programas, etc.). O planeamento das intervenções de restauro é feito em função de encomendas quer internas ou externas (programas de rádio, divulgação cultural, edições comerciais, investigação, etc.).

A segunda fase do trabalho, que aqui se apresenta, envolve a realização de intervenções de restauro em documentos sonoros, e implicou a colaboração da Rádio Televisão Portuguesa (RTP) através do Departamento do Arquivo da Rádio, em particular do seu Chefe de Departamento, Dr. Eduardo Leite.

A RTP é o organismo responsável em Portugal pela gestão do património audiovisual das rádios e televisões públicas. Enquanto concessionária do serviço

público de rádio, a RTP está legalmente incumbida de “manter e actualizar” os arquivos

sonoros74. Estes consistem atualmente em cerca de 70.000 horas de documentos, das quais 40.000 de produção própria. Em 1990, iniciou-se um programa de migração do arquivo sonoro para fita digital (DAT) cujo volume ascende hoje a cerca de 30.000 horas de documentos digitalizados. Considerando que a tecnologia DAT se encontra atualmente também ela em risco de obsolescência, a preservação destes documentos passa por uma nova migração para outros tipos de armazenamento digital; seja a partir das fitas digitais, seja a partir dos suportes analógicos originais.

Em termos de preservação dos documentos sonoros, o funcionamento do Arquivo da Rádio da RTP centra-se principalmente na gestão material dos documentos

e na sua digitalização, não integrando a atividade do restauro nesse funcionamento. O acesso aos documentos, interna ou externamente é assaz condicionado.

3.2.1 Objeto

De modo a caracterizar as operações de restauro de documentos sonoros no âmbito da preservação, divulgação e valorização do património cultural português, escolheu-se a série de programas “Noite de Teatro”75 da coleção de teatro radiofónico

do Arquivo da Rádio da RTP como objeto deste trabalho de projeto. Para esta escolha contribuíram, por um lado, a importância que teve o teatro radiofónico na programação da Rádio em Portugal, e por outro, a própria especificidade do teatro radiofónico enquanto produção cultural e artística.

Da série “Noite de Teatro”, que contabiliza 279 entradas de registo de 1958 a 1996 no Arquivo da Rádio da RTP, foram selecionadas três peças para amostragem dos procedimentos de restauro. A seleção foi feita com base na informação contida nos registos de arquivo, dando preferência a documentos mais antigos, e à presença de música original, ou de números cantados.

A coleção de teatro do Arquivo da Rádio da RTP encontrando-se já digitalizada,

as peças foram facultadas em ficheiros estereofónicos copiados a partir das fitas digitais76 codificados em formato WAVE, com uma taxa de amostragem de 44.1kHz e 16 bits por amostra.

Dada a escolha de peças de teatro radiofónico para a realização deste trabalho, e considerando a singularidade do teatro radiofónico no âmbito das produções sonoras, torna-se necessário uma breve apresentação dessa singularidade.

Na História da Rádio, o ano de 1924 regista o aparecimento do teatro radiofónico enquanto nova forma de arte sonora que utiliza a rádio como meio de expressão. Nesse ano, duas obras escritas expressamente para a rádio, vão revelar o potencial criativo e dramático deste novo meio de expressão: Danger de Richard Hughes, e Marémoto, de Pierre Cusy e Gabriel Germinet.

75O programa “Noite de Teatro” teve início na Emissora Nacional por volta de 1959 sob a direção de

Edgar Marques. Em 1997, já na Antena 2, foi substituído pelo programa “Teatro Imaginário” de

Eduardo Street - Eduardo Street, O Teatro Invisível – História do Teatro Radiofónico (Lisboa: Antestreia, 2004).

76 As digitalizações realizadas a partir dos anos 90 não foram feitas a partir das fitas originais, mas a partir