3

Promontoria Monográfica

Apontamentos para a História das

CULTURAS DE

ESCRITA:

DA IDADE DO FERRO À ERA DIGITAL

APONT

AMEN

TOS

P

ARA

A

HIS

TÓRIA

DAS

CUL

TURAS

DE

E

SCRIT

A

Coordenação deA. PAULO DIAS OLIVEIRA CRISTINA FÉ SANTOS JOSÉ GONÇALO DUARTE PATRÍCIA DE JESUS PALMA

Apontamentos para a História

DAS CULTURAS DE ESCRITA:

DA IDADE DO FERRO À ERA DIGITAL

EDITOR:

Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção (CEPAC) Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção (CEPAC) Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Universidade do Algarve

Comissão Coordenadora:

A. Paulo Dias Oliveira Cristina Fé Santos José Gonçalo Duarte Patrícia de Jesus Palma

Introdução:

A. Paulo Dias Oliveira Patrícia de Jesus Palma

Tiragem: 500 Capa e design: Lúcia Costa Depósito Legal: 419839/16 ISBN: 978-989-8859-00-6 Faro, 2016 Impressão:

Gráfica Comercial Arnaldo Matos Pereira, Lda Zona Industrial de Loulé, Lote 18

Apartado 247 - 8100-911 Loulé www.graficacomercial.com

Agradecimentos:

Muitos foram os que tornaram possível a concretização deste projecto que já vai no número 3. A alguns deles, que não vêm referidos no corpo da obra, é necessário deixar aqui o nosso agradecimento: a Lúcia Costa (luciacosta80@gmail.com), a designer que mais uma vez concebeu e deu rosto a esta publicação, e um especial obrigado a Emanuel Sancho, director do Museu do Trajo de São Brás de Alportel, uma presença constante e dedicada.

Nota: O uso do Acordo Ortográfico de 1990 foi opção de cada autor.

Com o Alto Patrocínio da Direcção Regional de Cultura do Algarve

ÍNDICE

Resumos

Introdução

A escrita do Sudoeste:

um breve ensaio de síntese

Amílcar Guerral I Pedro Barros I Samuel Melro

Epigrafia Romana do Algarve

José D'Encarnação

Contributos para a catalogação e estudo da epigrafia pública na região do Algarve

Marco Sousa Santos

Projecção documental de poderes:

em torno das actas de vereação de Loulé (século XV)

Filipa Roldão

Samuel Gacon, um editor do Talmud, com os olhos postos no Oriente

(A edição de Faro do Pentateuco, de Junho de 1487, no contexto da História da Imprensa incunabular hebraica portuguesa)

Manuel Cadafaz de Matos

A escrita, a informação e a honra:

as provas de limpeza de sangue no Algarve setecentista

Nelson Vaquinhas

Contributo para a história da edição contemporânea em Portugal:

a emergência da edição impressa na periferia, o caso do Algarve (1808-1910)

Patrícia de Jesus Palma

O laicismo na capital algarvia nos finais de Oitocentos:

o célebre processo de Francisco Pereira Salles

Luís Guerreiro 7 19 45 65 85 101 135 155 183 23

o caso da Marie Elisabeth Brand

Ana Lúcia Gomes de Jesus

Notas prévias a um estudo das imagens e da importância das vanguardas artísticas na imprensa algarvia do começo do século XX

Ana Isabel Soares I Mirian Tavares

Imprensa periódica e propaganda política:

o caso do Nacional sindicalista de Faro

A. Paulo Dias Oliveira

Escolas de formação de professores do ensino primário no Algarve

João Sabóia

As escolas primárias dos centenários:

subsídios para uma história das construções escolares no Algarve

Vítor Ribeiro

Para a História da edição do romanceiro no Algarve:

protagonistas, textos, suportes e uma falsa questão

Sandra Boto

Notas sobre os autores

205 225 235 263 313 289 335

RESUMOS

AbstractsA escrita do Sudoeste:

um breve ensaio de síntese

A brief essay about the Iron Age Southwest script

AMILCAR GUERRAL I PEDRO BARROS I SAMUEL MELRO

Resumo: Apresenta-se uma síntese dos

conhecimentos sobre as manifestações epigráficas associadas à antiga escrita que se desenvolveu no Sudoeste hispânico na I Idade do Ferro. Abordam-se alguns aspectos fundamentais, começando por uma breve história da investigação, a que se juntam os tópicos relativos ao sistema de signos, à natureza dos monumentos, aos seus textos e contextos. Apesar dos novos achados das últimas décadas e dos trabalhos arqueológicos em sítios associados às estelas inscritas, são ainda muitas as dificuldades inerentes a estes temas e, por isso, muitas das questões encontram-se em aberto.

Abstrat: The present article presents a brief summary on the knowledge about the epigraphic manifestations associated with the ancient writing that developed in the Southwest Hispanic region in the I Iron Age period. Some basic aspects are discussed, beginning with a brief history of the investigation, to which are added the topics related to the system of signs, the nature of monuments, their texts and contexts. In spite of the new findings of the last decades and some archaeological works in sites associated with the inscribed stelae, there are still many difficulties inherent to these themes and, therefore, many of the questions are still open.

Palavras-chave: Escrita do Sudoeste Idade do Ferro Epigrafia Keywords: Southwest script Iron Age Epigraphy

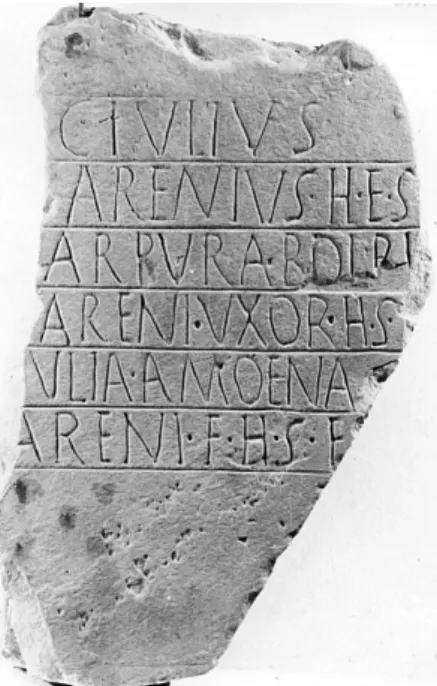

Epigrafia Romana do Algarve

Roman epigraphy at Algarve

JOSÉ D'ENCARNAÇÃO

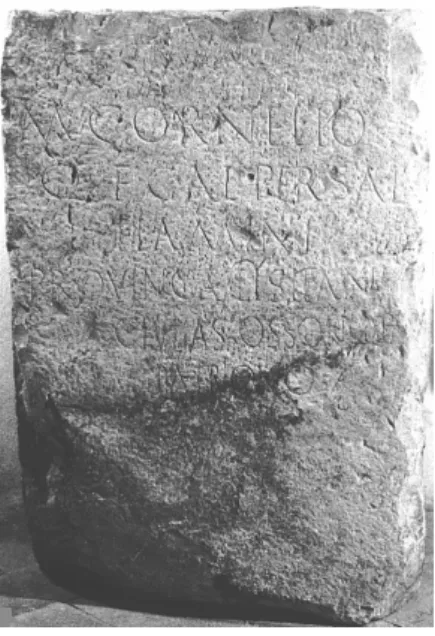

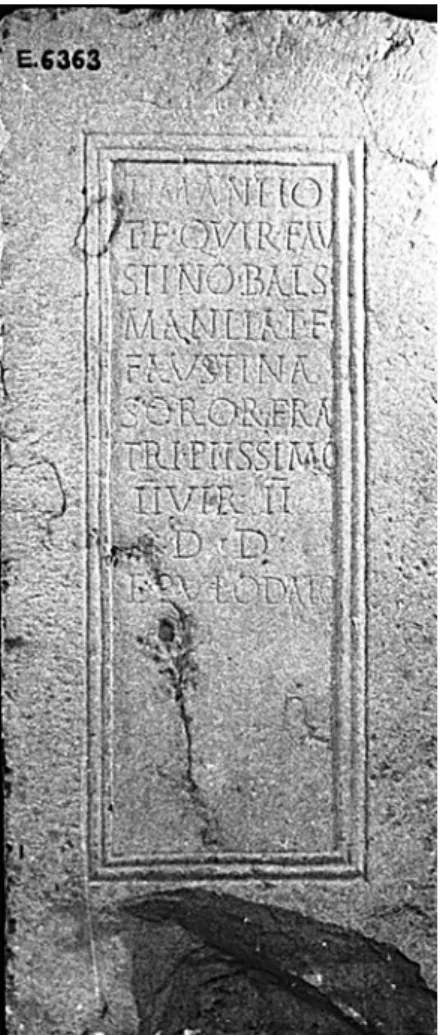

Resumo: Traça-se, na introdução, uma panorâmica

do que tem sido a investigação epigráfica no Algarve e quais os sítios mais significativos desse ponto de vista.

Apontam-se seis exemplos sintomáticos: da aculturação (IRCP 55); da utilização da religião para prestígio pessoal (IRCP 60); das estelas da Quinta de Marim (IRCP 45); do exercício do patronato (IRCP 7); do papel da mulher (IRCP 79) e da simbiose entre a religião e a política mormente a partir do século III da nossa era (IRCP 4). Palavras-chave: Epigrafia Aculturação Religião Política Sociedade

Contributos para a catalogação e estudo da epigrafia pública na

região do Algarve

Contributions to the catalogation and study of public epigraphy in the

Algarve region

MARCO SOUSA SANTOS

Resumo: O presente ensaio é dedicado ao estudo da

epigrafia pública da região algarvia e tem como principal objetivo identificar e estabelecer, através da recolha de exemplos, as principais tipologias de epígrafes que existem no Algarve, território que, como se procura mostrar, dispõe de um amplo e diversificado conjunto de inscrições lapida-res que abarca o período que decorre da Proto-história até aos nossos dias. Pretende-se assim contribuir, ainda que de forma modesta, para promover a discussão e a reflexão crítica em torno deste tema de inegável interesse, alertar para a necessidade de analisar as inscrições epigráficas em toda a sua dimensão cultural, como documento que é fru-to de um contexfru-to específico mas também testemunho da cultura escrita de uma época, e, em última análise, contri-buir para a catalogação e estudo sistemático das inscrições públicas existentes no território algarvio e em Portugal.

Abstrat: This essay is dedicated to the study of public epig-raphy of the Algarve region and aims to identify and establish, through a collection of examples, the main types of epigraphs that exist in the Algarve, territory that, as shown, has a large and diverse set of lapidary inscriptions which covers the period from Proto-history to the present day. The aim is to contribute, albeit modestly, to promote discussion and critical reflection on this issue of undeniable interest, call attention to the need to study the epigraphic inscriptions in all its cultural dimension, as a document that is the result of the specific context in which it was produced and witness of written culture of an era, and ultimately, contribute to the cataloging and systematic study of existing public inscriptions in the Algarve region and Portugal. Palavras-chave: Epigrafia Algarve História Cultura escrita Keywords: Epigraphy Algarve History Written culture.

Abstract: In the introduction, a synthesis is given of the investigation about the Algarve’s roman epigraphic monu-ments. We sign also the most significant epigraphic sites.

Six suggestive examples are given about: the acculturation (IRCP 55); the utilization of the religion to personal prestige (IRCP 60); the Quinta de Marim’s specific monuments (IRCP 45); the importance of the patronatus (IRCP 7); the woman’s paper in the roman society revealed by the epigraphic monuments (IRCP 79); and the real symbiosis religion/politics, specially in the III century (IRCP 4).

Keywords: Roman epigraphy Acculturation Roman religion Politics Society

Projecção documental de poderes:

em torno das actas de vereação de Loulé (século XV)

Urban powers on documents:

the "actas de vereação" from Loulé (15th century) FILIPA ROLDÃOResumo: As actas de vereação de Loulé de

1492-1495 consistem no registo escrito das deliberações resultantes das assembleias municipais da vila, du-rante esse período, e encontram-se conservadas num dos livros da câmara da cidade, à guarda do Arquivo Municipal de Loulé. Pela sua natureza e função, estes documentos constituem um espaço privilegiado de cruzamento dos poderes em presença na vila, nomea-damente, o poder concelhio e o poder régio. Analisa-remos, neste artigo, sob que formas e por que meios estes poderes se evidenciaram no espaço documental consignado no livro das actas de vereação da câmara.

Abstrat: The actas de vereação from Loulé (1492-1495) are the written record of the municipal assemblies’ decisions of this city in that period, and they are preserved in the mu-nicipal book of records at the Arquivo Histórico Mumu-nicipal de Loulé (historical municipal archive). Because of their nature and purpose, the actas de vereação are a relevant document to see political power interaction in Loulé, namely the mu-nicipal and royal power interaction. In this article, we intend to analyse how these two political powers in the city are re-flected on the municipal book of records of Loulé.

Palavras-chave: Cidades Poder Escrita Keywords: Cities Power Writting pratices

Samuel Gacon, um editor do Talmud, com os olhos postos no Oriente

(A edição de Faro do Pentateuco, de Junho de 1487, no contexto da História

da Imprensa incunabular hebraica portuguesa)

Samuel Gacon, an editor of the Talmud, with his eyes set on the East

(The Faro edition of the Pentateuch, june 1487, in the context of the History of the Portuguese Hebrew incunabula press)

MANUEL CADAFAZ DE MATOS

Resumo: Em Junho de 1487, com a edição da Torah

[Pentateuco], teve início, na cidade de Faro, a História da imprensa em Portugal. No presente estudo são ainda analisados os incunábulos hebraicos que foram editados, para além de Faro, em Lisboa e em Leiria.

Abstract: In June 1487, with the edition of the Torah [Pentateuch], the history of the press in Portugal began in the

Palavras-chave: Imprensa Incunábulos Judeus Caracteres móveis Samuel Gacon Keywords: Printing

A escrita, a informação e a honra:

as provas de limpeza de sangue no Algarve setecentista

Genealogical inquires of purity of blood (Algarve, 18th century):

writing, information and honour NELSON VAQUINHAS Palavras-chave: Algarve Santo Ofício Ordens Militares Honra Limpeza de sangue Informação Keywords: Algarve Holy Office Military Orders Honour Purity of blood Information

Resumo: Em Portugal, no Antigo Regime, a honra

constituía um capital sobrevalorizado. Ao indivíduo ca-bia provar e às instituições reputadas avaliar esse atri-buto. Não o tendo estava sujeito à exclusão de cargos, ofícios e veneras. Os testemunhos orais, decorrentes de inquéritos para habilitações, passados a escrito, repre-sentavam os principais instrumentos de averiguação da honra.

Neste estudo, pretende-se conhecer, em particu-lar, os fluxos informacionais estabelecidos entre dois tribunais da administração central do período Moderno (o Santo Ofício e a Mesa da Consciência e Ordens) e o Algarve, em matéria de estatutos de limpeza de sangue. Como se fazia essa articulação é a questão central a tra-tar neste texto.

Abstrat: In Portugal honour meant overvalued capital during the Ancien Régime. Individuals had to prove they had it and reputable institutions had to evaluate that quality. Not having the distintion, it could mean exclusion from positions, posts and insignia. Oral evidence resulting from enquiries for qualifications was put on paper and represented the main tool for determining the existence of honour.

In this study we aim to know in particular the information flows established between two central administration courts of the Modern period (the Holy Office and the Mesa da Consciência e Ordens) and the Algarve concerning the Statutes of the Purity of Blood. The way that articulation was accomplished is the central question to be dealt with in this text.

city of Faro. In the present study are also analyzed the Hebrew incunabula that were edited, besides Faro, in Lisbon and in Leiria.

Incunabula Jews Mobile characters Samuel Gacon

Contributo para a história da edição contemporânea em Portugal:

a emergência da edição impressa na periferia, o caso do Algarve (1808-1910)

Contribution to the history of the contemporary edition in Portugal:

the emergence of the printed edition in the periphery, the case of the Algarve (1808-1910) PATRÍCIA DE JESUS PALMA

Resumo: Até finais do século XVIII, Portugal possuiu

um sistema de produção concentrado em cinco capitais do impresso. Durante esse período, podemos abordar o comércio e a circulação do livro a uma escala nacional, mas a produção com o mesmo alcance só se verificou no decorrer de Oitocentos, quando a indústria tipográfi-ca penetrou a vasta periferia portuguesa aquém e além--mar. Ao generalizar-se, estando disponível localmente, a cultura tipográfica adquiriu uma dimensão verdadei-ramente inédita. Neste artigo, pretende-se contribuir para o aprofundar do conhecimento sobre esta nova cultura da escrita, a partir do exemplo do Algarve.

Abstract: Until the end of the 18th century, Portugal had a print system concentrated in five capitals. Book production only reached national level in the 19th century, when the print-ing industry started to expand beyond outskirts of the five print capitals. The trade and circulation of the book was nationwide since the end of 18th century to present day. By becoming gen-eralised and locally available, the typographic culture acquired a truly unprecedented dimension. In this article, we intend to contribute to the deepening of knowledge about this new writ-ing culture, from the example of the Algarve.

Palavras-chave:

Tipografia Edição

Cultura Escrita Impressa Século XIX

Algarve-Portugal

Keywords: Typography Edition

Written and Print Culture 19th Century

Algarve-Portugal

Resumo: Num quadro de anticlericalismo crescente

ao longo de todo o século XIX, que alastrava a todo o território nacional, assumindo diversas expressões e envolvendo vários sectores da sociedade, um barbeiro, estabelecido em Faro, de seu nome Francisco Pereira Salles, correspondente da Semana de Loyola, publicou no final da década de 80 um folheto intitulado Elementos

de Geografia Astronómica, onde negava a existência

de Deus. O folheto foi apreendido e o seu autor preso,

Palavras-chave: Anti clericalismo Diocese Algarve Processo Salles Perseguição religiosa Laicismo

O laicismo na capital algarvia nos finais de Oitocentos:

o célebre processo de Francisco Pereira Salles

Secularism in the capital of Algarve in the late nineteenth century:

the famous case of Francisco Pereira Salles LUÍS GUERREIRO

Resumo: A lata de conserva e a indústria

conser-veira de pescado constroem um retrato visual e cultural de Portugal no início do século XX até meados da déca-da de 60, com testemunhos criativos de uma sociedéca-dade em desenvolvimento, embora limitados ao poder eco-nómico, político e social do país.

A linguagem verbal e visual nas diferentes latas de conserva de pescado português possibilitaram a cria-ção de inúmeros grafismos explorando os diferentes elementos visuais, dando origem a um espólio muito peculiar.

Objecto de consumo, veículo comunicacional iden-tificador de uma cultura, de uma identidade espalhada nos diferentes pólos conserveiros ao longo da costa li-toral portuguesa, as latas de conserva tornaram-se ob-jecto de design.

Marie Elisabeth Brand foi uma das marcas criadas em Portimão que impulsionou a indústria conserveira de pescado português mundialmente e cuja linguagem exploramos neste artigo.

Abstract: The can and tinned food industry developed a visual and cultural portrait of Portugal beginning in the early twentieth century, until the mid-1960s. The society in the Palavras-chave:

Século XX Cultura Visual Lata de Conserva Litografia Marca Marie Elisabeth Brand

Tipografia Ilustração Identidade Portimão (Algarve-Portugal) Keywords: 20th Century Visual Culture Preservation Can

A linguagem visual da Indústria Conserveira do Algarve:

o caso da Marie Elisabeth Brand

The visual language of Algarve's canning industry:

case study Marie Elisabeth Brand ANA LÚCIA GOMES DE JESUS

tendo este caso tido uma enorme repercussão na imprensa nacional. É sobre este processo que incide o nosso estudo.

Abstract: In a context of growing anticlericalism throughout the nineteenth century that spread to all national territory, taking different expressions and involving various sectors of society, a barber established in Faro, named Francisco Pereira Salles, a correspondent for the Republican Almanac Semana de Loyola, published a brochure titled

Elements of Astronomical Geography in the late of 80’s,

where the existence of God was denied. The brochure was apprehended and its author was arrested, having this case a huge impact in the national press. Therefore, our study focuses on this process.

Keywords: Anticlericalism Diocese Algarve Salles Process Religious persecution Secularism

Resumo: Neste artigo apresentam-se algumas

con-siderações prévias a um estudo das imagens publicadas em jornais algarvios de finais do século XIX e começo do século XX. Trata-se, acima de tudo, de considerações de caráter teórico, a partir de dados culturais e historiográ-ficos que permitam desenvolver, posteriormente, um panorama crítico daquelas publicações.

Abstract: In the present article, the authors attempt to align some considerations on the imagery published in newspapers in the Algarve at the turn from the nineteenth to the twentieth century. Above all these are theoretical, as well as historiographic considerations, which i tis hoped suit a further deepening of the critical study of such publications.

Palavras-chave: Algarve Jornais algarvios Arte vanguardista Estudos da imagem Keywords: Algarve Algarvian Newspapers Vanguard art Image studies

Notas prévias a um estudo das imagens e da importância das

vanguardas artísticas na imprensa algarvia do começo do século XX

Notes towards a study of images and the relevance of artistic vanguards

in the press of the Algarve in the early twentieth century

ANA ISABEL SOARES I MIRIAN TAVARES country was growing creatively, but was limited due to eco-nomic, political and social difficulties and restraints.

The verbal and visual language on the different tin cans of Portuguese fish allowed the creation of numerous graphics ex-ploring the different visual elements, giving rise to a very unique heritage. The cans are an object of consumerism, they indentify the culture and the identity of the industry which spread out along the Portuguese coast. These cans have become objects of design. Marie Elisabeth Brand was one of the brands created in Por-timão which boosted the Portuguese fish canning industry worldwide and whose language we explore in this article.

Lithograph

Marie Elisabeth Brand Mark Typography

Illustration Identity

Portimão (Algarve-Portugal)

Imprensa periódica e propaganda política:

o caso do Nacional sindicalista de Faro

Political propaganda and newspaper:

the Nacional Sindicalista of Faro A. PAULO DIAS OLIVEIRAResumo: A presente investigação tem três

objetivos distintos, mas interligados. Pretende, em primeiro lugar, determinar quando surgiram, no nosso país, as primeiras simpatias (entendendo o conceito no seu sentido etimológico) fascistas. Para, num momento subsequente, tentar estabelecer, no que se refere ao

Palavras-chave: Fascismo Nacional-sindicalismo Integralismo Lusitano Algarve Nacional Sindicalista

Algarve, a extensão dos movimentos do Integralismo Lusitano e Nacional-sindicalista. Por último, tenta analisar os textos mais significativos do porta-voz do nacional-sindicalismo na província mais a sul do país, procurando identificar os seus agentes e principais linhas de argumentação.

Abstract: This research has three distinct objectives, but interconnected. Firstly, it wants to determinate when the first sympathies (understanding the concept in its etymological sense) towards fascists appeared in our country. Secondly, it tries to establish, in relation to Algarve, the extension of the movements of the Integralismo Lusitano e Nacional-sindicalismo. Finally, it attempts to analyze the most significant speaker of nacional-sindicalismo in the province further to the south of the country, seeking to identify its agents and main lines of argument. Keywords: Fascism Nacional-sindicalismo Integralismo Lusitano Algarve Nacional Sindicalista.

Escolas de formação de professores do ensino primário no Algarve

Teacher training primary schools in the Algarve

JOÃO SABÓIA

Resumo: As escolas de formação de professores

para o denominado ensino primário, ou ensino das primeiras letras, como por vezes eram designadas, tiveram no Algarve uma primeira e breve experiência com a implementação da Escola Normal Primária e de Ensino Mútuo do distrito de Faro (1837-1846).

O ensino normal só se começa verdadeiramente a estruturar na 2ª metade do século XIX, com o Decreto de 25/11/ 1897 que determinava a instituição de uma Escola de Habilitação para o Magistério Primário na cidade de Faro (1899-1919). Após um interregno de 26 anos sem formação de professores é instituída a Escola do Magistério Primário de Faro, mantendo-se em funcionamento de 1945 a 1988.

Abstract: Teacher training schools for primary education had a first and brief experience in the Algarve with the implementation of the Normal Primary and Mutual Teaching School in the district of Faro (1837- 1846).

The normal teaching only truly begins to structure itself in the second half of the nineteenth century, with Decree 25/11/1897 which determined the establishment of a Primary Teaching School in the city of Faro (1899-1919). After a gap of 26 years without teacher education, the Primary Teaching Schools of Faro was set up in 1945 and ran to 1988.

Palavras-chave:

Escola de Formação de Professores Formação de professores Escola do Magistério Primário

Keywords: Teacher Training Schools

Teacher Education Primary Teaching Schools

Resumo: Em 1940, o Estado Novo lançou um

ambicioso plano de construções escolares para o ensino primário designado como dos Centenários, em alusão às comemorações, celebradas nesse preciso ano, do Duplo Centenário da Fundação e Restauração de Portugal.

Aproveitando na sua fase inicial os projetos-tipo regionalizados que Raul Lino e Rogério de Azevedo haviam proposto em 1935, será contudo com os novos projetos-tipo que virão a ser definidos em 1944 e 1956, num processo em que estes serão objeto de uma progressiva depuração estética e simplificação formal que tenderá a diluir a imagética regionalista que lhes estava inicialmente associada e a reforçar os princípios da racionalização e estandardização construtiva.

Neste artigo procede-se a uma análise sumária do referido plano, dos seus pressupostos e dos projetos-tipo a que obedeceram as escolas primárias construídas no seu âmbito, prestando particular atenção à forma como aqueles foram definidos em relação à região algarvia.

Abstract: In 1940, the Estado Novo launched an ambitious school construction plan for primary education designated as Plano dos Centenários (Centennial Plan) in reference to the celebrations, held in that year, of the Double Centenary of the Foundation and Restoration of Portugal.

Taking initially advantage of the regionalized type-designs that Raul Lino and Rogério de Azevedo had proposed in 1935, the plan, however, soon will demand the new type-designs that will be defined in 1944 and revised afterwards in 1956, in a process of progressively aesthetic clearance and formal simplification that will tend to dilute the regionalist imagery that was initially associated with them and to reinforce the principles of rationalization and constructive standardization.

In this article, we briefly analyse the referred plan, its assumptions and the type-designs for primary schools carried out within the plan, paying particular attention to the way in which they were defined in relation to the Algarve region.

As escolas primárias dos centenários:

subsídios para uma história das construções escolares no Algarve

The elementary schools of the centennials:

contribution for a history of school buildings in Algarve VITOR RIBEIRO

Palavras-chave:

Escolas primárias Plano dos centenários Arquitetura Regionalismo Projeto-tipo Keywords: Primary schools Centennial plan Architecture Regionalism Type-design

Resumo: Este trabalho oferece uma reflexão

sobre a História da edição do romanceiro no Algarve, desde as suas primeiras manifestações documentais até ao presente. Estabelecem-se balizas periodológicas, discutem-se metodologias de recolha e de edição e defendem-se, ainda, as potencialidades de que se reveste o paradigma da edição digital para aproximar a representação do romanceiro tradicional da sua essência múltipla e complexa.

Abstrat: The present work proposes a reflection on the editorial history of the Algarvian romanceiro from its early documental manifestations until our days. In it, timelines are established, collection and edition methodologies are discussed, and the potential of the paradigm of digital edition is defended, in an attempt to bring the representation of the traditional romanceiro closer to its multiple and complex essence. Palavras-chave: Romanceiro tradicional Algarve Edição suportes Keywords: Traditional romanceiro Algarve Editing Supports

Para a História da edição do romanceiro no Algarve:

protagonistas,

textos, suportes e uma falsa questão

Contributions for the History of the Romanceiro in the Algarve:

protagonists, texts, supports and a false issueINTRODUÇÃO

“Ouvi uma vez contar que, na região de Náucratis, no Egito, houve um velho deus deste país (…) Thoth. Dizem que foi ele quem inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, bem como o jogo das damas e dos dados e, finalmente, fica sabendo, os carateres gráficos (escrita). (…) Thoth encontrou-se com o monarca, a quem mostrou as suas artes, dizendo que era necessário dá-las a conhecer a todos os egípcios. Mas o monarca quis saber a utilidade de cada uma das artes e, enquanto o inventor as explicava, o monarca elogiava ou censurava, consoante as artes lhe pareciam boas ou más (…) quando chegou a vez da invenção da escrita, exclamou Thoth: «Eis, oh Rei, uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória, pois com a escrita descobri o remédio para a memória – Oh, Thoth, mestre incomparável, uma coisa é inventar uma arte, outra julgar os benefícios ou prejuízos que dela advirão para os outros! Tu, neste momento e como inventor da escrita, esperas dela, e com entusiasmo, todo o contrário do que ela pode vir a fazer! Ela tornará os homens mais esquecidos, pois que, sabendo escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras, e só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores, por meio de sinais, e não dos assuntos em si. Por isso, não inventaste um remédio para a memória, mas sim para a rememoração»”(Platão, Fedro, 274c-275a)1.

Não há dúvida de que Platão tinha razão, principalmente no quadro da sua doutrina e da incidência oral da pedagogia grega que ele louvava, quando chamava a atenção para o facto de a escrita não ser um potenciador da memória. Porém, deixava de lado a faculdade de representar que a escrita tinha, a capacidade de fixar e transmitir aos ausentes, isto é, de voltar a ter presente (re-presentar), tudo aquilo que “tinha sido”, ou, como diria Heródoto, de “narrar o que acontecera” e, tal como admite o filósofo ateniense, de rememorar, acrescentamos nós, e de comemorar, ou seja, de voltar à memória (re-memorar) e de ter memória em conjunto (co-memorar), actividades que pretendemos aqui consagrar nesta obra sobre a cultura escrita.

O céptico diálogo Platónico sobre os possíveis benefícios da escrita ecoa pleno de actualidade nas nossas reflexões acerca da profusão de suportes que hodiernamente coexistem. Ontem, tal como hoje, acompanha-nos o receio de uma tecnologia destruir a outra, apesar de a história nos demonstrar a sua convivialidade ao longo dos tempos, ainda que suscitando a contínua reelaboração cultural, como denotam os textos que se seguem.

Nessa ordem de ideias, procurou-se reunir um número considerável de investigadores,

scilicet, arqueólogos, historiadores medievais, modernos e contemporâneos, historiadores da

arte e do livro, especialistas de literatura, arquivistas, designers e arquitectos, que, a partir dos seus múltiplos olhares disciplinares, metodologias e linguagens, comemoram (no sentido atrás sublinhado) o património textual de uma geografia comum.

O objectivo principal deste novo número da revista Promontoria Monográfica – História do

Algarve, dedicado às culturas de escrita, é o de contribuir para uma reflexão, na longa duração,

sobre as relações que os homens e as mulheres têm encetado com a escrita e as suas diferentes materialidades (suportes, tecnologias e estruturas), desde as mais vetustas manifestações conhecidas, como podemos acompanhar no texto de Guerra, Barros e Melro, até às mais recentes ditadas pelo surgimento do digital, como se lê no texto de Boto.

A amplitude temporal e a diversidade dos objectos em análise são acompanhadas por uma igualmente ampla e ousada conceptualização de cultura escrita, que se abre às suas diferentes manifestações – ritual, oficial, privada, pública, periodística, publicitária, escolar, urbana, erudita, etc. – sem distinções hierárquicas de suportes, géneros ou formas textuais, capaz de aproximar diferentes tradições disciplinares, que, embora partilhem o mesmo objecto de estudo, estão geralmente afastadas pela especialização académica. Significa, pois, que o livro, nomeadamente o impresso, que nos é mais familiar e símbolo por excelência da cultura escrita, partilha, nesta revista, o espaço analítico com outras materialidades que o precederam e que com ele têm convivido, tais como a pedra (Guerra, Barros e Melro; Encarnação; Santos), o papel manuscrito (Roldão; Vaquinhas), a folha-de-flandres (Jesus), ou a memória (Boto). Por outro lado, a abordagem ao impresso configura-se singular, atentando no feixe de artigos que lhe são devotados e que evidenciam a historicidade do processo que o introduziu, legitimou e que diversificou as suas potencialidades religiosas, culturais, políticas, sociais ou económicas (Matos; Palma; Guerreiro; Soares e Tavares; Oliveira; Sabóia), sem olvidar as estruturas que o viabilizaram, permitindo a sua apropriação (Matos, Palma, Sabóia e Ribeiro).

Nestas circunstâncias e atendendo ao desenvolvimento de cada tradição de pesquisa, os textos trazidos a público apresentam diferentes graus de profundidade, oscilando entre as sínteses, os estudos de caso e o reconhecimento de caminhos de investigação a explorar, constituindo estímulos relevantes para o desenhar de uma futura história da cultura escrita, só possível, segundo cremos, num projecto a várias “mãos” e perspectivas, construindo um edifício mais forte e seguro, edificado paciente e longamente, andar a andar, e onde a remodelação é, a maior parte das vezes, a sua faceta mais frequente. Não obstante, o caminho percorrido traz a lume novo conhecimento, essencial para a valorização, defesa e divulgação dos monumentos que constituem o nosso património textual, cujas raízes na sociedade algarvia são mais profundas e mais extensas do que o que vulgarmente se crê.

No ano em que se assinala o bicentenário do falecimento do bispo do Algarve, D. Francisco Gomes do Avelar, falecido a 16 de Dezembro de 1816, decidiu a coordenação desta revista

co-memorar a sua obra, consagrando-lhe o presente número e revelando dados sobre a actividade

que desenvolveu nos domínios da valorização da cultura escrita impressa e da reintrodução da tipografia no Algarve (Palma). É, ainda, oportuno lembrar que o Algarve celebrará, em 2017, os 530 anos «da mais antiga obra – em caracteres hebraicos – de que (até agora) há notícia na História da Imprensa no nosso país», o Pentateuco, sobre que nos fala Matos neste número.

Comemoremos, pois!

Cumpre, por último, assinalar que, tal como surge quase sempre indicado no texto, os autores optam quer por um, quer por outro, dos diferentes acordos ortográficos, problemática que tem dividido a “nação letrada” desde o final do último século até ao presente. E, por fim, especificar que um dos autores desta chã introdução (Oliveira) usa o novo acordo ortográfico, tal como na sua investigação presente nesta publicação, com parcimónia.

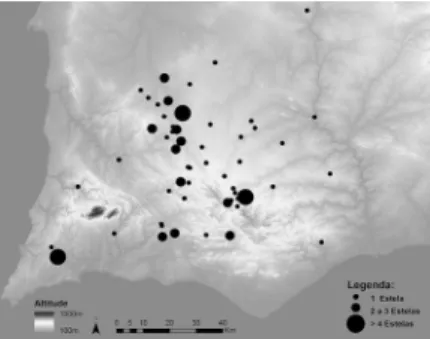

Figura 1 Distribuição da epigrafia com escrita do Sudoeste no Sul da actual região portuguesa

A escrita do Sudoeste:

um breve ensaio de síntese

Amílcar Guerra I Pedro Barros I Samuel Melro

1. ENQUADRAMENTO E PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO

A importância da escrita do Sudoeste reside em dois aspetos que tornam esta realidade epigráfica um fenómeno de enorme atracção para a investigação e o público em geral. Trata-se, em primeiro lugar, de um vestígio do que é com frequência considerado a mais antiga escrita da Península Ibérica, cuja origem se encontra no I milénio antes da nossa era (Idade do Ferro); em segundo lugar, a sua decifração não foi ainda alcançada, constituindo um campo em aberto a variadas propostas, tanto no que respeita ao valor de alguns dos seus signos, quanto à questão da língua nela plasmada. Estes debates, por sua vez, cruzam-se com as dificuldades em lhe atribuir com exactidão um enquadramento cultural e cronológico.

A manifestação epigráfica pré-romana que aqui se analisa encontra-se normalmente aposta em estelas da I Idade do Ferro e ocorre de forma concentrada numa região correspondente ao Sul de Portugal, em especial nos concelhos de Ourique, Almodôvar, Silves e Loulé, e de modo mais disperso em alguns lugares do Algarve, Baixo Alentejo, Andaluzia e Extremadura.

No quadro das escritas da Europa de período pré-romano, a evidência disponível para o Sudoeste hispânico constitui uma realidade complexa. Esta situação resulta, em primeiro lugar, do reduzido número e dimensão dos documentos, mas também das dificuldades de interpretação histórica e linguística da evidência epigráfica. Na realidade, para a caracterização da escrita do Sudoeste contamos apenas com cerca de uma centena de documentos epigráficos, quase todos fragmentários e com textos de reduzida dimensão (o mais extenso, o de Mesas do Castelinho, possui pouco

mais de oitenta caracteres). As limitações de uma base de informação truncada aumentam com o facto de não se conhecer o valor fonético de todos os caracteres e só excepcionalmente se usarem separadores de palavras.

As dificuldades situam-se igualmente no plano da sua inserção histórico-cultural, tornando-se este problema evidente nas diversas designações que esta escrita recebeu ao longo do tempo.

Apesar de possuir uma longa tradição, o interesse por esta manifestação epigráfica é mais reduzido que o da Epigrafia latina ou grega. O momento primordial da investigação neste domínio teve lugar nos finais do século XVIII e o material correspondente foi-nos legado em particular pelo chamado Álbum de Cenáculo (Vilas-Boas, 1791, 1800 e 1813), pasta que se conserva na Biblioteca Pública de Évora. Este documento deve a sua existência e o seu nome a Frei Manuel do Cenáculo Vilas-Boas, responsável pelo primeiro registo destes monumentos, por ele descritos como “pedras Phenicias”. Infelizmente o cuidado por ele demonstrado não teve a melhor continuidade e, por isso, uma parte destas “pedras” encontram-se actualmente perdida, das 11 estelas aí apresentadas eram provenientes de um mínimo de 4 sítios arqueológicos distribuídos entre os concelhos de Ourique e Almodôvar.

O interesse sobre esta manifestação epigráfica é impulsionado um século mais tarde pelos trabalhos precursores da arqueologia portuguesa realizados no Algarve por Estácio da Veiga (1891) que conduziram à identificação das estelas de Fonte Velha de Bensafrim, Lagos, e de Cômoros da Portela, Silves. Decorrente da identificação de alguns exemplares (e de significativas dimensões) no âmbito dos seus trabalhos e dos de Santos Rocha (1896) na primeira dessas necrópoles, a escrita destes monumentos chegou a merecer a designação de “escrita do Algarve”. Mas a terminologia que lhe então é adscrita e que se prolonga ainda pela primeira metade do século XX, é a de “ibérica”. Este qualificativo regista-se no primeiro repositório de inscrições que data dos finais do século XIX, a obra de Hübner (1893), sugestivamente intitulada Monumenta

Linguae Ibericae. O título desta obra reflecte uma

perspectiva, dominante antes dos inícios do século XX, que assentava na ideia de que toda a Península Ibérica teria primitivamente uma única língua, o “ibérico”, que se manifestaria em todas essas inscrições em escrita pré-romana. É ainda com esse epíteto que serão designadas as inúmeras estelas recolhidas pelos dois

primeiros directores do Museu Nacional de Arqueologia, José Leite de Vasconcellos (entre 1893 e 1929) e Manuel Heleno (entre 1930 e 1964).

Os trabalhos ligados ao estudo epigráfico nos anos 60 do século XX, nomeadamente de Gómez-Moreno (1962), Schmoll (1961) e Maluquer de Motes (1968), virão a constituir um momento chave no estudo deste sistema de escrita. A ideia de unicidade “ibérica” é superada à medida que se foram identificando distintas realidades nesse universo. A originalidade de um grupo de monumentos epigráficos na área meridional da Hispânia consolidou-se especialmente com a investigação de Gómez Moreno, que culminou, no que respeita à área aqui analisada, com um trabalho no qual caracterizou um sistema de escrita, por ele designado como “bástulo-turdetano” (Gómez-Moreno 1962). Subjacentes a esta dupla designação encontram-se duas entidades étnicas bem conhecidas, os Bástulos (ou Bastetanos) e os Turdetanos (Gómez-Moreno 1962: 8-11), relacionáveis com dois grupos de inscrições, o último dos quais corresponderia à realidade de que aqui tratamos. Ao mesmo tempo, Schmoll publicou os resultados da sua investigação sobre um conjunto de estelas epigrafadas, predominante originárias do território do sul de Portugal e por isso designadas como “sud-lusitanas” (Schmoll 1961). Esta designação, que

não teve grande sucesso na investigação, apresentava a vantagem de dar forma a uma reconhecida diferença entre o sistema de escrita mais ocidental, e um outro, mais oriental e que seria mais tardio, que se designa geralmente como “meridional” (Gómez-Moreno 1962: 44-45), tendo sido recuperado mais tarde (Rodríguez Ramos, 2000).

Mas a designação que vem a imperar sobre esta escrita, emerge da informação das fontes gregas antigas e da existência no mítico reino de Tartessos e da sua cultura florescente. Schulten (1940: 39-40) adopta, para esta escrita, a designação de “tartéssica”, termo que se consolida daqui em diante no âmbito da investigação, mas nem sempre referido à mesma realidade: para Schulten designava genericamente toda a escrita pré-romana do Sul da Hispânia; para António Tovar (1958: 180-181; 1961: 39-43) o termo reportava-se especificamente à realidade da Andaluzia ocidental e do Sul de Portugal, acepção adoptada por Jürgen Untermann (1997: 95-96), que perdurou em investigação mais recente (Koch 2009; 2010) e que alguns autores usam em alternativa a “do Sudoeste” (v. g. Correa, 1996, 2009). Parece mais adequado, como sustenta Javier De Hoz (2010: 517-522), que este termo se reserve para designar um sistema primitivo, de que derivariam os restantes hispânicos e que se teria sido criado num território em que foram mais intensos os contactos com o mundo fenício (a Baixa Andaluzia), mas ao qual não seria possível, de momento, adscrever com segurança qualquer vestígio epigráfico.

Deste modo, de entre as várias possibilidades que a investigação adoptou, o conceito de “escrita do Sudoeste” é o termo mais adequado para esta realidade. É vantajoso por ser, em primeiro lugar, uma designação menos “comprometida” (Correa 1996b: 233) e, segundo, porque assenta numa definição geográfica genérica, válida para todas as épocas e que abarca com propriedade a distribuição de todos os vestígios epigráficos, evitando, desta forma, problemas das ligações étnicas e culturais que as restantes designações colocam.

É como tal que surge expressa nas exposições A Iª

Idade do Ferro do Sul de Portugal. Epigrafia e Cultura,

organizadas em 1979, em Setúbal, e, no ano seguinte, no Museu Nacional de Arqueologia (Beirão e Gomes, 1979 e 1980). Essa exposição, a par da referida investigação sobre a vertente da escrita, representa um momento chave da investigação correspondente às décadas de 70/ 80, à frente do qual esteve Caetano de Mello Beirão e seus colaboradores (Manuela Alves Dias, Luís Coelho,

Manuel Maia, Maria Maia, Mário Varela Gomes e Virgílio H. Correia) responsáveis pela primeira análise sistemática das relações entre as estelas e os sítios arqueológicos da Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular. Este levantamento incluiu as anteriores ocorrências, mas resulta sobretudo de um intenso trabalho de campo realizado a partir dos anos 70 e até meados dos anos 80, centrado no concelho de Ourique.

No repositório de Caetano de Mello Beirão (1986 e 1990) inventaria-se, até 1990, um conjunto de 74 estelas originárias do território português (82 no seu total, integrando as provenientes de território espanhol), associadas a um conjunto de 42 sítios arqueológicos. Este corpus encontra-se na base de três repositórios da década de 90: de Rodríguez Ramos (1992), de Virgílio H. Correia (1996) e de Jürgen Untermann (MLH IV, 1997), tornando-se este último a compilação de referência para estes materiais epigráficos.

Nas últimas décadas ocorreram algumas descobertas, perfazendo na actualidade cerca de uma centena de estelas: o repositório de Untermann (MLH IV) não foi ainda substituído, mas dispomos de um elenco mais recente (Hoz 2010: 355, 608-609), ao qual se devem acrescentar os achados entretanto registados: Vale da Águia - Silves (Gomes e Cabrita 2007), Sabóia - Odemira (Gomes 2009), Mesas do Castelinho - Almodôvar (Guerra 2009: 325-329; Koch 2011), Corte Pinheiro - Loulé (Melro, Barros, Guerra e Fabião 2009: 353-359; Guerra 2009: 329-331) e de Monte Gordo - Almodôvar (Guerra 2013: 326-329).

Quanto se contabilizam estes vestígios, coloca-se a inevitável questão de saber se nestes se devem incluir os signos identificados noutro tipo de suportes, como os grafitos sobre cerâmica, nomeadamente os de Abul, Alcácer do Sal (Correa 2011: 104-107) e de Moura (Guerra 2013: 329-331).

Haverá por fim a anotar que, pese o aumento da actividade arqueológica nos últimos anos, em contexto de arqueologia preventiva sobretudo a norte do Baixo Alentejo, mas também no litoral do Algarve, escasseiam as novidades epigráficas. Por outro lado é importante constatar como se mantiveram, ou mesmo se acentuaram, as dificuldades e limitações colocadas à contextualização das estelas. Continuam a tratar-se de achados ocasionais, nem sempre com locais a que se pudessem com segurança associar, ou ocorrendo em sítios arqueológicos históricos em claros contextos de reutilização ou de amplas diacronias.

2. O SISTEMA DE SIGNOS E EQUIVALÊNCIAS FONÉTICAS

O sistema de signos da escrita do Sudoeste tem na sua base a escrita fenícia e é uma consequência natural dos contactos que as populações originárias do Medi-terrâneo oriental estabeleceram com o Sudoeste da Pe-nínsula Ibérica. Ao falarmos das origens das escritas não nos podemos esquecer que o alfabeto fenício serviu de base ao grego antigo, ao etrusco e, por esta via, ao la-tino, aquele que nós usamos actualmente. Não são por isso surpreendentes algumas afinidades entre alguns dos signos que se utilizam no Português e o que figura nestas inscrições do Sudoeste peninsular (visível, por exemplo, na presença da letra A). Por terem essa mes-ma origem, também os diferentes signários paleohispâ-nicos partilham uma parte dos signos e das suas equiva-lências fonéticas. Mas apesar dessas similitudes é bem evidente a distinção entre esses diversos sistemas de escrita, embora permaneçam algumas dificuldades em atribuir algumas inscrições breves, especialmente os grafitos, à escrita do Sudoeste ou à “meridional”.

Toma-se como principal particularidade distintiva da epigrafia do Sudoeste, em particular com a

“meridional”, o uso da redundância, a repetição da vogal correspondente depois de um signo silábico (a seguir a ta, vem sempre um a, que se poderia dispensar). Trata-se de uma regra com algumas excepções, mas em número muito reduzido.

Quanto ao cerne da escrita, o seu repertório grafe-mático e as suas características, o nosso conhecimento deve muito ao achado isolado em Castro Verde de uma pequena placa conhecida como o “signário de Espanca”, na qual se gravaram, em determinada ordem, os carac-teres deste sistema de signos (Correa, 1993). Aqui, na primeira linha os signos são desenhados de forma mais clara e profunda, por uma mão experiente, provavel-mente a de um mestre. Na segunda linha, uma mão me-nos hábil gravou os mesmos caracteres, com algumas incorreções. A ordem pela qual se dispõem os signos é muito sugestiva, uma vez que, por exemplo, os qua-tro caracteres iniciais correspondem exactamente aos primeiros quatro signos dos alfabetos fenício – aleph,

beth, gamel e daleth. – e ao do grego antigo, os

mes-mos, de resto, que correspondem aos nossos A, B, C e D. Untermann (1975: 70-71) sustentou que a criação deste sistema teria dependido igualmente do conhecimento do alfabeto grego, mas esta asserção é bastante proble-mática e pouco consensual (contra Hoz 2010: 495-500).

De resto, essa afinidade não se revela apenas na ordem, mas também no próprio desenho dos caracteres e, ao mesmo tempo, no seu valor fonético que lhe correspondiam. Do total de 27 signos registados na placa de Espanca, os primeiros 19 já se encontram na escrita fenícia e também no alfabeto grego. Os restantes 8 correspondem a uma criação própria, destinada a suprir as necessidades do sistema e é especialmente sobre estes signos que as nossas dúvidas são maiores.

No Sudoeste, como nos restantes sistemas hispânicos e ao contrário do modelo fenício, a escrita não é alfabética, mas semi-silábica, isto é, os signos representam ora fonemas isolados (a, r, m, etc.), ora sílabas (ta, te, ka, etc.).

Tendo o signário de Espanca ajudado a compreender muitos dos aspectos deste sistema de signos, veio também colocar várias questões, especialmente as relacionadas com o próprio conjunto dos grafemas. Olhando à cerca da centena de epigrafes conhecidas, verificamos que alguns dos caracteres que nele ocorrem não se encontrem em todo esse repertório, pelo menos com a forma que aí apresentam. De resto, uma das grandes dificuldades que o conjunto epigráfico do Sudoeste coloca reside precisamente no número muito amplo de caracteres aparentemente diferenciados, muito superior aos que apresenta o modelo de Espanca, que se limita a 27 signos. Alguns desses outros caracteres são de ocorrência única ou rara, sendo usualmente vistos como alógrafos, isto é, como formas distintas de grafar o mesmo signo. Esta situação é compreensível num contexto histórico em que não existe uma normativa rígida ou esta se encontra sujeita a oscilações regionais, locais ou mesmo dependente de opções circunstanciais de cada um dos escribas. Na actual definição do repertório grafemático haverá pois que ter em linha de conta vários factores: o processo evolutivo do signário; a diversidade cultural do território da escrita do Sudoeste; e como tal o próprio dinamismo desta escrita e dos que a dominavam, face à amplitude e diversidade geográfica em que ela se desenvolve; ou, mais simplesmente, atender aos erros e opções dos escribas.

Já o problema da decifração destas inscrições tem dois níveis distintos, por um lado, existem dúvidas sobre a forma de ler / pronunciar o que nelas se gravou; e por outro, desconhecemos a língua destes povos hispânicos pré-romanos, pelo que não é possível traduzir estes textos ou compreender o seu significado genérico. Tal

não tem inibido o proliferar de traduções, das mais fantasiosas e desprovidas de sentido a ensaios sérios de descodificação, pelo menos de alguns segmentos destas inscrições. Com as devidas reservas, poderão identificar-se alguns nomes de pessoas numa ou noutra inscrição; da mesma forma que algumas sequências de caracteres, repetidas em muitas estelas chegaram a ser interpretadas como algo equivalente à expressão “está aqui sepultado”. Todavia, no actual estado da arte, as dúvidas sobre estes textos são muito maiores que as certezas.

Sabemos, no entanto, que a componente de signos silábicos se agrupa em três séries de oclusivas (labiais, dentais e guturais), que se conjugam com cada uma das cinco vogais, perfazendo, deste modo, um total de 15 caracteres. Ao contrário do que acontece com alguns sistemas hispânicos, este não estava preparado para registar a diferença entre oclusivas surdas e sonoras, pelo que as transcrições têm de optar por uma ou outra. A maioria das propostas preferiu a transcrição destes caracteres como oclusivas surdas, pelo que teremos sempre de presumir que estes poderiam, na realidade, corresponder também à sua equivalente sonora.

A determinação do seu valor fonético apresenta assim algumas dificuldades, para além dos problemas em torno da forma dos signos e das suas variantes. As bases desta correspondência foram estabelecidas inicialmente por Gómez Moreno (1962) e Schmoll (1961), partindo de alguns princípios básicos: em primeiro lugar, uma parte dos grafemas da escrita do Sudoeste derivam do alfabeto fenício; seguidamente, os valores fonéticos do alfabeto fenício são em boa parte seguidos na escrita do Sudoeste; e por fim, a regra da redundância permite identificar com facilidade a componente vocálica dos signos silábicos. Deste modo, se, por exemplo, o signo que corresponde à oclusiva dental surda do alfabeto fenício (o taw) vem sempre seguida da que representa o aleph, resulta claro que o seu valor fonético corresponderá a ta (ou da, uma vez que, como se disse, não existe, no sistema da escrita do Sudoeste, uma forma de diferenciar as oclusivas surdas das sonoras).

Deste modo, pode considerar-se que a equivalência fonética dos signos se encontra bem estabelecida nos seguintes conjuntos:

1. No caso das cinco vogais;

2. Num conjunto de fonemas isolados que compreende duas sibilantes (s e ś), a lateral

(l), as nasais (m e n) e de uma das vibrantes

(r) – não há consenso a respeito da segunda

vibrante (ŕ);

3. No que respeita a um número significativo de signos silábicos, embora um pequeno grupo suscite ainda problemas: de uma forma geral, quando os grafemas já existiam no alfabeto fenício, a sua equivalente no Sudoeste tomou-se como tomou-segura. No entanto, como cada conjunto de oclusivas no fenício só dispunha de surda, sonora e aspirada (por exemplo, no caso da dental, t, d e th) e o sistema do

Sudoeste necessitava de cinco (no caso da dental, ta, te, ti, to, tu) houve naturalmente

que juntar mais dois grafemas por cada série. É precisamente neste âmbito que se registam as maiores discrepâncias. Deste modo, considera-se que as dificuldades – e simultaneamente as divergências entre académicos – atingem especialmente os signos que correspondem às sílabas ku, to, po e pu e, em menor grau a pi. No entanto, maiores dificuldades se registam no caso dos signos de ocorrência rara ou única. No estado actual da investigação, o panorama resumido das principais equivalências propostas (segundo Correa e Guerra, no prelo) é o seguinte:

Identificação dos grafemas Transcrição

Espanca Correa (1996) De Hoz (2010) Correa MLH IV RodRamos* De Hoz

1 1 G1 a a a a 15 4 G2 e e e e 5 2 G3 i i i i 24 5 G4 o o o o 14 3 G5 u u u u 7 6 G6 l l l l 7 G7 r r r r 9 9 G9 n n n n

10 10 G12 s s s s 12 11 G13 ś ś ś ś 3 14 G14 ka ka ka k(a) 6 18 G15 ke ke ke k(e) 21 20 G16’ / S46 ki -i ki k(i) 27 23 G17 ko ko ko k(o) 13 13 G19 ta ta ta t(a) 18 17 G20 / S47f te te/bo/ku te / pu t(e) 17 19 G21’ ti ti ti t(i) 4 25 G23 tu tu tu t(u) 8 12 G24 / S42 pa ba pa p(a) 2 16 G25/ S84 pe be pe p(e) 16 15 S41 -a -a h? E 23 28 S44 ? -i pi p(i) 25 35 S45 ? -i pi? ki? 19 21 S47a po bo po / ta / te PU 17 S47c te te / bo te / po / pu H 17 S47d te te te / po H 31 S47e ? te ta H 26 S47g ku ku pu H 32 S47h ? ku po H 31 S47i ? ku / bo te / pu H 37 S86 ? ? ta H

22 47 S48 ? ? TI 20 S51 ? ? ? 26 45 S52 ? ? ? (11) 8 S56 ŕ ŕ ŕ W 22 S57 to to to TU 24 S58 pu bu ku PO 27 S80 -u m m ś 34 S83 m? ? m M 36 S85 ? to to V 39 S88 r? r k(i) 48 S92 ? ? pi? ? S50 ke? ? 29 S81 ? ? ke? D 40 S82 ? ? ? 38 S87 ? ? pi? ? 41 S89 ? r ? 43 S90 ? ? 49 S91 ? ? E 3. OS MONUMENTOS EPIGRÁFICOS E A CONFIGURAÇÃO DOS TEXTOS

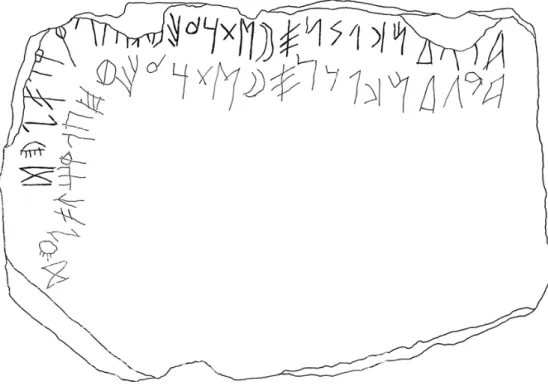

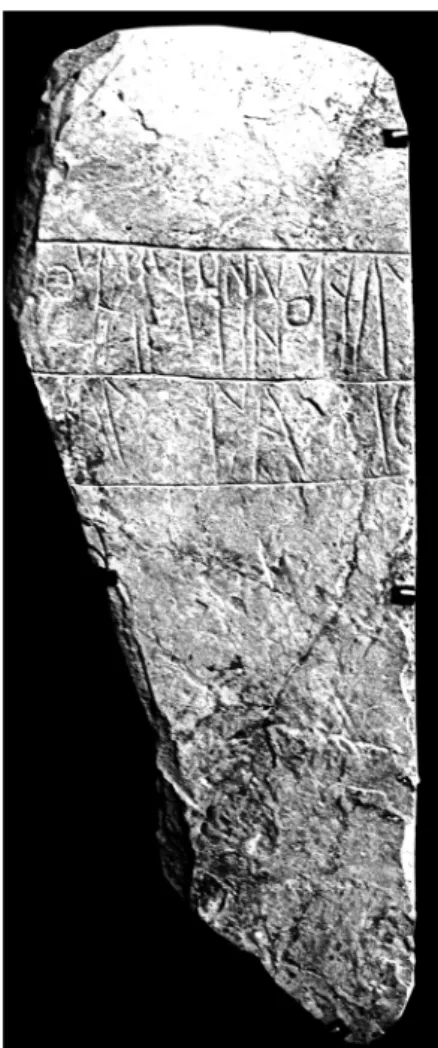

O facto de os monumentos epigráficos serem chamados de estelas decorre precisamente de serem destinados a ser expostos verticalmente, como o sugere a existência de uma área sem texto, na base, que corresponderia à parte destinada a ser cravada no solo. Constituem seguramente casos à parte e distintos a placa de xisto do signário de Espanca, bem como a

inscrição da Folha do Ranjão, Beja, de que se conhecem fragmentos de uma pequena placa de xisto (Faria, Soares e Soares 2014). Surgem ainda mencionados um conjunto de grafitos em suporte cerâmico ou metálico encontrados no Sudoeste da Península Ibérica, mas não é seguro e há que colocar reservas no momento de os integrar na mesma realidade do conjunto epigráfico. Há um número substancial de grafitos pré-romanos (Almargo-Gorbea, 2004, Hoz, 2007; Beirão e Gomes, 1985) no entanto, quer pelas reduzidas dimensões dos textos, quer por particularidades do sistema de escrita, em particular a ausência de redundância, nenhum caso se pode atribuir indiscutivelmente ao que se considera estritamente como escrita do Sudoeste.

A configuração destes textos assume também aspectos bastante peculiares, em parte decorrentes da circunstância de esta escrita se alinhar da direita para a esquerda (sinistrorsa), à semelhança das outras escritas hispânicas. Esta particularidade justifica que, em muitos casos, o texto se inicie em baixo, do lado direito e vá subindo, enquadrado, regra geral, numa cartela limitada por duas linhas aproximadamente paralelas, ganhando com frequência uma forma rectangular ou elíptica. Há, todavia, alguns modelos com disposição linear, verticais ou horizontais. A diversidade destas manifestações, resultado de uma reduzida normalização, justifica também que não se marquem cartelas em muitos monumentos.

O texto dispunha-se geralmente numa sequência contínua da escrita, de forma que não fosse necessário saltar de linha. Resultante desse princípio, podemos encontrar exemplos em que à norma sinistrorsa da orientação do texto se conjuga com a dextrorsa, dando lugar ao modelo bustrofédico.

O princípio da continuidade do texto surge a par de outro particularismo que é a ausência de separadores de palavras ou pontuação, sendo este aspecto bem distinto da maioria dos outros sistemas de escrita ibéricos. As raras excepções consistem em traços únicos verticais que ligam as linhas definidoras das cartelas e mesmo nesses poucos casos parece claro que o seu uso não é sistemático.

Deve ainda atender-se ao critério da disposição dos caracteres, predominando o modelo em que estes são lidos a partir do centro do monumento com o topo dos signos virados para fora. No entanto, encontramos alguns casos de orientação contrária, ora lendo-se o

texto a partir do exterior da estela, ou pela conjugação dos dois modelos.

Ao mesmo tempo a presença em cronologias mais avançadas de grafemas da escrita do Sudoeste nesses outros suportes (especialmente grafitos sobre cerâmica ou metal) apenas demonstram a perduração de uma tradição de escrita no Sudoeste hispânico, mas num enquadramento claramente distinto das estelas epigrafadas. É claro que o fim das estelas não acarretou o desaparecimento da escrita na região. Embora de outra natureza (normalmente numa modalidade não redundante) e em outros suportes continua a documentar-se o uso destes signos até à sua última ocorrência na legenda das moedas cunhadas na Salacia romana (actual Alcácer do Sal).

4. CRONOLOGIA E CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

A escrita do Sudoeste constituiu a base de um dos primeiros modelos explicativos do I milénio a.C. A abordagem histórico-arqueológica a partir dos anos 70/ 80 resulta num modelo explicativo em que as estelas coroavam a expressão de um eloquente mundo funerário e de uma civilização da chamada I Idade do Ferro de cariz orientalizante. O cariz “alfabetizado” dessa I Idade do Ferro contrastariam em termos de “expressão civilizacional” com a então apelidada II Idade do Ferro celtizante e marcadamente continental na qual a escrita desapareceria (Beirão e Gomes, 1980 e Beirão, 1986). A revisão crítica desse modelo, em grande parte resultante da revisão cronológica da cultura material do chamado “Ferro de Ourique” (Arruda, 2001; Torres, 2002; Jiménez Ávila, 2002-2003), viria a centrar essa realidade e o fenómeno de escrita do Sudoeste que lhe surge associado para âmbitos mais tardios em torno dos séculos VI/ V a.C., em contraste com o enquadramento inicialmente proposto para os séculos VIII/ VI a.C. Um momento “pós-orientalizante” marcado pelo disseminar de uma ocupação rural, dispersa e junto a linhas de água, ao qual é inerente que se reequacione o enquadramento da epigrafia na discussão dos modelos explicativos da Idade do Ferro como da sua cronologia.

É tomado como relativamente consensual que os vestígios epigráficos pertencem a contextos funerários: logo no século XVIII, pela associação, estabelecida por Frei Manuel do Cenáculo, entre estes e a sepulturas existentes junto ao Castro da Cola, Ourique (Vilhena, 2006: 26); no século XIX, pela sua vinculação à necrópoles de Fonte Velha de Bensafrim, Lagos (Veiga

1891; Correia 1995-1997: 183-188); e, por fim, pela sua ligação com as necrópoles na região de Ourique, em particular as da Mealha-a-Nova, Herdade do Pêgo (Dias, Beirão e Coelho 1970; Beirão 1986: 61-63) e Fonte Santa (Beirão 1986: 65-70). Contudo, é evidente a reutilização ou abandono dos monumentos epigráficos nos contextos funerários, não se conhecendo, todavia, nenhum caso em que possa afirmar-se categoricamente que as estelas são contemporâneas das sepulturas em que elas ocorrem.

Acresce deste modo, às problemáticas da escrita do Sudoeste, um dado incontornável: o reiterado cariz de reutilizações das epígrafes, o que implicaria algum desencontro temporal – ainda que possa ocorrer num limitado horizonte – entre a utilização primária das estelas com as necrópoles, facto que até ao momento levanta sérias reservas na associação direta tradicionalmente estabelecida.

Ainda que não fossem necessariamente diferenciáveis de uma função funerária, a interpretação não deve excluir liminarmente outras hipóteses, dentro de um quadro de variabilidade funcional que poderiam ter. Nesse sentido, como bem demonstra o povoamento pré e proto-histórico dos Campos de Ourique (Vilhena, 2006) e na Serra do Caldeirão (Melro e Barros, 2010; Barros, Melro e Estrela, 2013), é notório como a localização de algumas destas estelas com escrita do Sudoeste, sejam no âmbito de achados isolados, sejam recolhidas num contexto de necrópole, remetem para antigos lugares de referência territorial desde época pré-histórica (linhas de festo, portelas, zonas de planalto, principio/fim de vales abertos, entre outros). Tal sugere que, mais do que terem alguns destes funcionado como marcos delimitadores territoriais, poderiam, enquanto monumentos de funcionalidade funerária, constituir-se, simultaneamente, como marcos essenciais da paisagem, dispostos em locais chave no trânsito pelo território.

Já a constatação da deposição secundária das estelas não é uma observação nova. José Leite de Vasconcellos, refutando Estácio da Veiga, considera que “Cenáculo não diz expressamente (…) que se relacionassem com as sepulturas” e considerava que a posição das estelas de Fonte Velha de Bensafrim ao se encontrarem “voltadas para o interior das sepulturas”, era evidência de “que as lajes com as inscripções ibéricas ou turdetânicas não pertencem originalmente às sepulturas de que se trata (embora possam ser da mesma civilização, o que não nego, nem affirmo), mas pertencem a outras sepulturas

mais antigas, e que foram apenas aproveitadas para a construção d’aquellas” (Vasconcellos, 1913: 3, 6-7, 9-11).

Filtrando o conjunto da epigrafia, haveríamos que excluir da discussão contextual as reutilizações tardias e romanas1; as reutilizadas no edificado rural

moderno2 e de momento todo um vasto conjunto de

recolhas superficiais em locais que não chegaram a ser intervencionados e esclarecidos3. Do mesmo modo

pouco ou nada sabemos de locais identificados como necrópoles da Idade do Ferro que foram objecto de trabalhos arqueológicos, nomeadamente de decapagens “superficiais”4. Este cenário de imprecisão estende-se

assim desde as antigas epígrafes de Ourique registadas por Frei Manuel do Cenáculo à mais recente estela por nós recolhida à superfície junto ao empedrado tumular de Corte Pinheiro, Loulé.

Excluídos estes achados à discussão dos seus contextos, ficamos reduzidos a um conjunto de necrópoles escavadas, onde o reaproveitamento das estelas é no entanto um dado adquirido. No Algarve em Fonte Velha de Bensafrim, Lagos, como já referido; Fazenda das Alagoas, Loulé (Vasconcellos, 1913:11); Cômoros da Portela, Silves (Barros, Melro, n. p.); Corte de Pére Jacques, Aljezur. A mesma constatação ocorre no Baixo Alentejo nas necrópoles da Abóbada, Almodôvar (Barros, Melro e Gonçalves 2013); Pardieiro, Odemira (Beirão e Gomes, 1988; Vilhena, 2006); Herdade do Pêgo (Coelho, 1971) e Fonte Santa em Ourique (Beirão, 1986). Do mesmo modo a intervenção na necrópole Mealha-a-Nova, Ourique, a única onde é afirmada a presença de estelas in situ (Dias; Beirão; Coelho, 1970:175; Beirão 1986:46) ocorreu após a destruição da necrópole pela lavra mecânica antes da chegada dos arqueólogos em 1970, o que sem descurar a hipótese defendida levanta porém algumas reservas.

1 Mesas do Castelinho e Monte Novo do Castelinho em Almodôvar e Rossio do Carmo

em Mértola.

2 Monte Gordo; Vale de Ourique; Monte Mealho e Corte da Azinheira em Almodôvar.

Monte da Portela e Vale de Vermelhos em Loulé; Capote, província de Badajoz, entre outras.

3 Guedelhas, Goias, Corte da Azinheira, Canafexial e Cerca do Curralão em Almodôvar;

Benaciate, Dobra, São Martinho, Barradas, Passadeiras e Vale de Águia, Silves; Alcan-forado e Saboia, Odemira; Cerro do Castelo da Fuzeta, Tavira; Azinhal dos Mouros e Ameixial, Loulé; Gavião, Monte Novo do Visconde e Arzil, Ourique; Alcoutim; Alcalá del Rio, Sevilha; Siruela, Badajoz; Los Castellares de Puente Genil, Córdova; Cañamero e Almoroquí, Cáceres.

4 Caso de Mestras, Alcoutim; Vale de Vermelhos, Loulé, Tavilhão e Corte do Freixo em

Almodôvar; Monte do Touril em Castro Verde; e em Ourique: Cerro dos Enforcados, Azinhal, Penedo, Biscoitinhos e muito provavelmente na Herdade dos Bastos e no Monte de A-dos-Nobres.