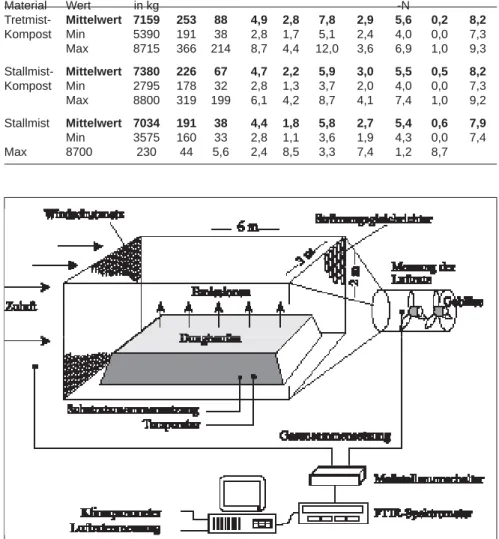

Die Methode der Stallmistlagerung und Kompostierung wurde in den 1930er und 1950er Jahren zunehmend weiterentwickelt (FRANZ, 1935; RHODE, 1955; STEINER, 1957). Der größte Teil der Auswaschung erfolgte in den ersten drei bis vier Wochen nach der Lagerung bzw. während der Lagerung und insbesondere der Kompostierung kommt es zu einer Konzentration von Nährstoffen im Boden.

Der „Berechnete Nährstoffgewinn“ zeigte auch, wie schwierig es ist, aus der Gülle eine homogene Probe zu gewinnen, die bei 25 g (im Labor abgewogen) am Ende einer Ausbeute von knapp über 7000 kg entsprechen dürfte. Nährstoffverluste durch austretende Säfte bei der Kompostierung und Lagerung von Stallmist waren im Vergleich zu den Gehaltswerten im Mist gering.

Einleitung

Material und Methoden

Abschlussbericht - Teil Ackerbau

HEIN

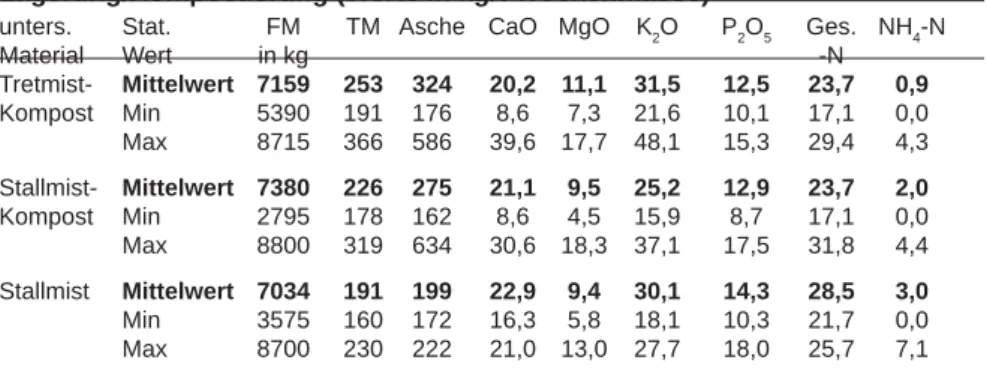

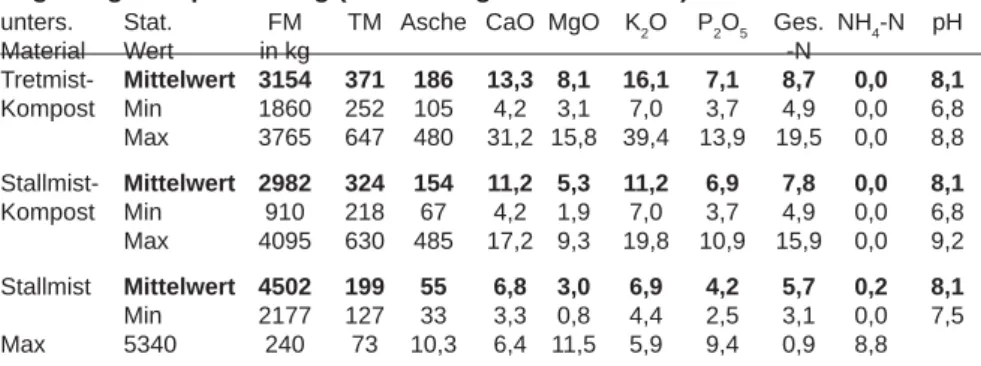

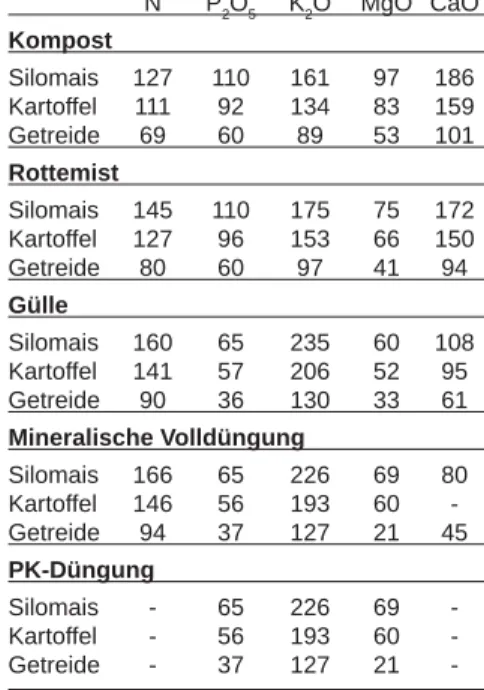

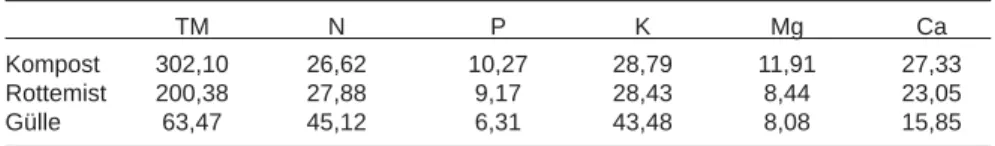

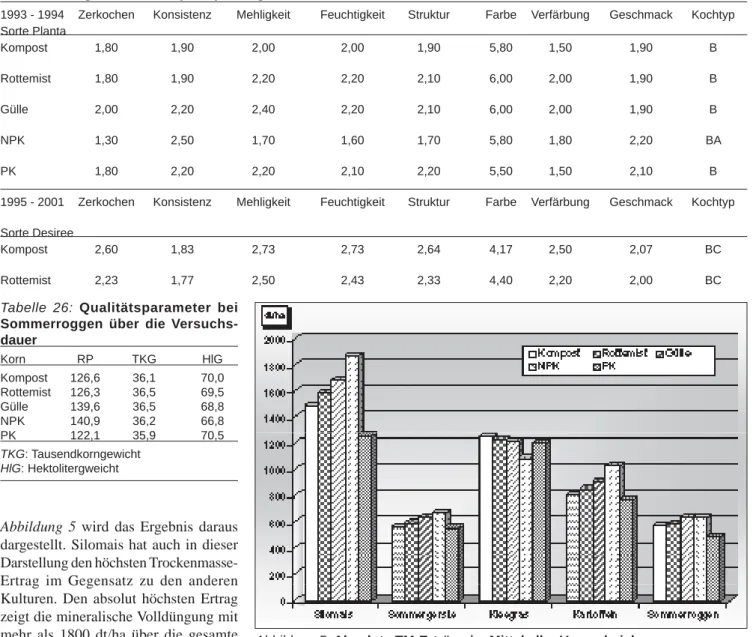

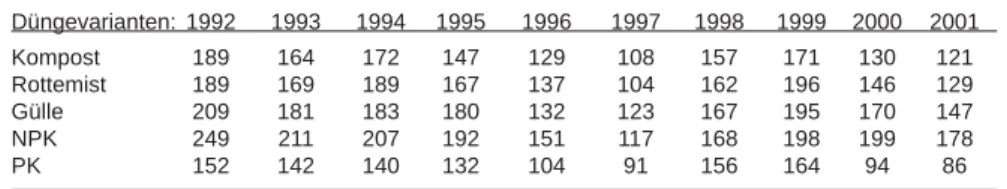

Obwohl die Einzelwerte insbesondere bei Kompost und Rottemist sehr starken Schwankungen unterlagen, sind die Durchschnittswerte über den gesamten Versuchszeitraum in Tabelle 13 aufgeführt. Die relativ hohen Düngermengen für Maissilage und Kartoffeln wurden in jeweils zwei Portionen. Tabelle 14 zeigt die Mengen der zugesetzten Nährstoffe für die einzelnen Kulturarten, jedoch im Jahresdurchschnitt.

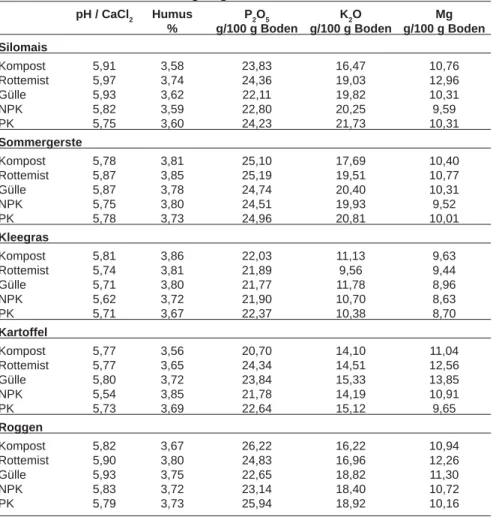

Nach der Ernte wurden in der damaligen BFL regelmäßig Bodenproben entnommen und auf Humusgehalt, pH-Wert und Pflanzennährstoffe untersucht. Darüber hinaus wurde ab 1996 die Aggregatstabilität an der Bodenkundlichen Abteilung der BAL Gumpenstein mit den Methoden KEMPER und KOCH ermittelt.

Ergebnisse

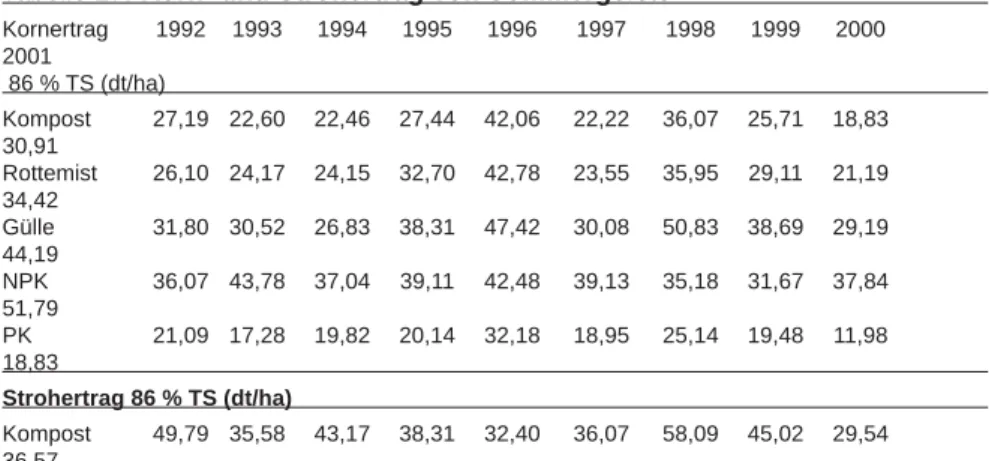

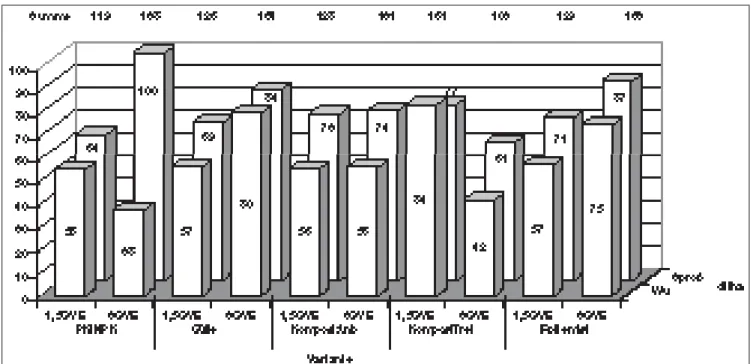

Die Getreide- und Stroherträge sind in Tabelle 17 dargestellt, wobei zu beachten ist, dass das Stroh insbesondere in der PK-Variante auch Kleegras enthält. Bestenfalls lag der Getreideertrag der NPK-Variante im Jahr 2001 bei knapp 52 dt/ha. Die PK-Variante liegt mit durchschnittlich 20 dt/ha über alle Jahre am unteren Ende der Tabelle.

Beim Strohertrag liegen die absoluten Ergebnisse zwischen 65,83 dt/ha für die PK-Variante im Jahr 1998 und 29,54 dt/ha für die Kompostvariante im Jahr 2000. Der absolut höchste Knollenertrag betrug 637 dt/ha für die NPK-Variante im Jahr 2001, der absolut niedrigste die PK-Variante mit 243 dt/ha im Jahr 1997. Die Schwankungen im Stärkeertrag liegen zwischen 40 und knapp 93 dt/ha, wobei der höchste Wert für die NPK-Variante im Jahr 2001 ermittelt wurde, der niedrigste für die PK-Variante im Jahr 1997.

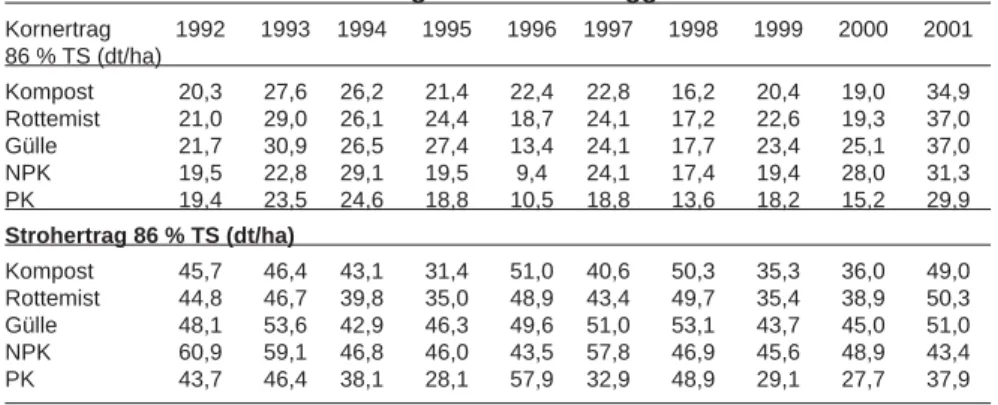

Besonders bei der PK-Variante ist die Veränderung der Weizen- und Stroherträge deutlich zu erkennen. Der höchste absolute Getreideertrag wurde 2001 mit der Flüssigdüngervariante mit 37 dt/ha erzielt, der absolut niedrigste mit 9,4 dt/ha mit der mineralischen. Der größte Strohanteil wurde im ersten Versuchsjahr mit der NPK-Variante mit knapp 61 dt/ha erzeugt; Den geringsten Strohertrag verzeichnete die Sorte KP im Jahr 2000 mit knapp 28 dt/ha.

Dieser ist bereits in Tabelle 16 aufgeführt, wo er – bezogen auf den Trockenmasseertrag – beim mineralischen Volldünger am höchsten und bei der PK-Variante am niedrigsten ist. Bei der Ernte der Kartoffeln werden Proben zur Größensortierung entnommen, die Aufschluss über das vermarktungsfähige Produkt gibt. Bei Sommergerste erreicht die Rottemist-Variante etwa 30 dt/ha mehr Trockenmasse als die Kompost-Variante, allerdings ist der Unterschied zur PK-Variante geringer.

Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Anstelle von Kompost kann natürlich auch verrotteter Mist zur Düngung von Feldfrüchten verwendet werden, was bei Maissilage und Kartoffeln durchaus üblich ist.

Zusammenfassung

Summary

Abschlussbericht - Teil Grünland

M. PÖTSCH

- Einleitung-/

Aufgabenstellung

- Material und Methoden

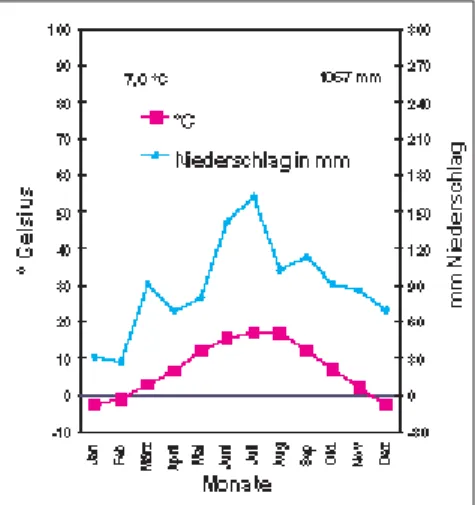

- Untersuchungsstandort Der oben genannte Feldversuch befi n-

- Feldversuchsanlage

- Ergebnisse und Diskussion

- Futterertrag

- Nährstoffwirksamkeit

- Nährstoffbilanzierung

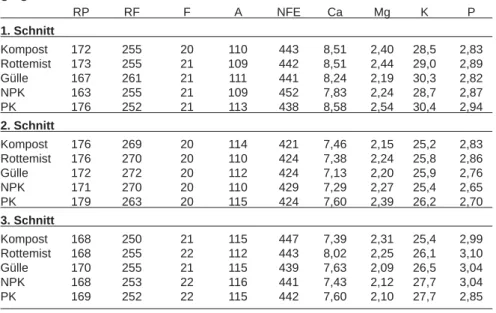

- Futterqualität

- Pfl anzenbestand

- Zusammenfassung

- Abstract

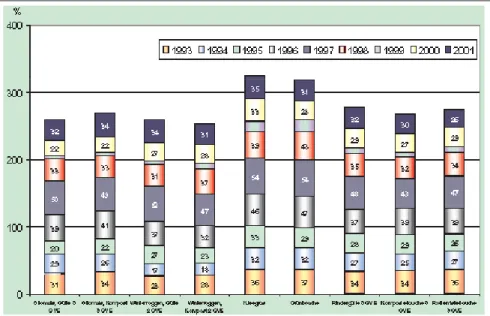

In der Untergruppe B (=Varianten 6-10) gab es deutliche Unterschiede im Trockenmasseertrag zwischen den einzelnen Varianten, wobei die mineralisch gedüngte NPK-Variante bei ca. 6 GVE lag, während in der Untergruppe B ein durchschnittlicher Futterertrag von 1,8 – 2,1 GVE liegen konnte in den sieben Versuchsjahren erreicht (Variante 6 = Vollmineraldüngung). Auffallend ist, dass die Mistvariante in Untergruppe A trotz höchstem Nt-Angebot und etwas geringerem PK-Angebot nicht die Ertragsleistung der beiden Kompostvarianten erreichte und nur geringfügig höher war als die verrottete Mistvariante.

Ähnlich verhält es sich in der Untergruppe B, wo die Güllevariante trotz deutlich höherer N-Einträge nur knapp vor der Variante mit gestampftem Mistkompost lag, jedoch hinter den Varianten Bindekompost und Rottemist. Die Nkorr-Effizienz zeigt in Untergruppe A, dass der Kompost aus dem gebundenen System die gleiche Leistung erbrachte, der Stufenmistkompost jedoch deutlich besser abschnitt als die Gülle. In dieser Untergruppe blieb die Variante mit verrottetem Mist deutlich hinter den anderen Varianten zurück, während sich in Untergruppe B die Varianten mit Mist und Kompost in der Nkorr-Effizienz unterschieden.

In der Untergruppe B (3,0 GVE/ha) gibt es keine Unterschiede zwischen den kommerziellen Düngervarianten, die mineralisch gedüngte NPK-Variante weist mit nur 4 Gew.-% den absolut niedrigsten Anteil an Leguminosen auf. Der hohe Anteil an Leguminosen in Kompost- und Rottemistsorten, insbesondere in der Untergruppe A, erhöht auf natürliche Weise die Effizienz dieser Mistsysteme. Die Inputkomponenten sind die N-Versorgung durch Düngung auf der Ebene des anrechenbaren Stickstoffs, die Leguminosen-N-Fixierung mit 3 kg N/Gew.%.

52 kg sind bei der mineralisch gedüngten NPK-Variante und bei der Güllevariante bereits ein relativ hoher N-Überschuss. Im Vergleich zur mineralisch gedüngten NPK-Variante spielt die N-Fixierung der Leguminosen bei allen Güllevarianten eine wichtige Rolle bei der N-Versorgung, wobei zwischen den beiden Untergruppen eine deutliche Abstufung zu erkennen ist. In der Untergruppe A unterschied sich die Variante 1 (PK) deutlich von den Varianten 2 (Gülle), 3 (Kompost aus Festställen) und 5 (Faulmist) in der Leguminosenpopulation, wobei die Unterschiede in den beiden Artengruppen „Gräser“ und .

Bei der Grasbedeckung zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Variante 6 (NPK-Mineral) und den übrigen Varianten der Untergruppe B mit Ausnahme von Rottemist, während sich die NPK-Variante hinsichtlich des Leguminosengehalts deutlich von allen anderen Varianten dieser Untergruppe unterschied (Tabelle 50). . In der Untergruppe B kam es zu einem sehr deutlichen Anstieg des Anteils der oberen und mittleren Gräser, während die untere Grasdecke weitgehend unverändert blieb.

Einleitung und Fragestellung

Abschlussbericht - Teil Bodenkunde

EDER

Auch Winterroggen wurde zum Anbau eingesetzt, also im Herbst, mit sämtlichem Mist und Dünger für das Folgejahr, da eine Düngung des Anbaubestandes nicht mehr möglich war, was sich dann erheblich auf die Stickstoffauswaschung auswirkte. Eine Zusammenfassung aller in den beschriebenen Versuchsjahren insgesamt ausgebrachten Stickstoffmengen ist in Tabelle 53 dargestellt.

Ergebnisse und Diskussion

Da die wasserlöslichen Stickstoffverbindungen in diesem Projekt nicht bestimmt wurden, konnten Nitrite nur in Spuren nachgewiesen werden und die in Abbildung 15 dargestellte Ammoniumauswaschung lag in der Größenordnung von weniger als 500 Gramm pro Jahr Hektar pro Jahr - bis auf einen einzigen geringfügigen Überschuss - Folgendes durchgeführt werden muss, werden nur die Stickstoffeinleitungen in Nitratform behandelt. Tabelle 55 zeigt nun für jede einzelne Lysimetervariante die im Sickerwasser gemessenen jährlichen Maximal- und Durchschnittskonzentrationen. Der Trinkwassergrenzwert von 50 ppm Nitrat wurde mit Durchschnittswerten von 57,62 ppm Nitrat nur einmal überschritten.

Wie Tabelle 55 zeigt, lagen die Jahreshöchstwerte für Ackerkulturen um ein Vielfaches über dem Trinkwassergrenzwert. Bei den Grünlandvarianten war dies jedoch bis auf die Kleegrasvariante im ersten Versuchsjahr 1993 noch nie der Fall. Abbildung 16 zeigt die Nitratbelastung, ausgedrückt in kg NO3-N pro Hektar und Jahr, also in Elementform.

Die deutlichen Unterschiede zwischen Ackerkulturen und Dauergrünlandkulturen, wie sie sich im Nitrataustrag zeigen, treten bei den Phosphorfrachten nicht auf. Auffällig ist hier auch der hohe jährliche Abfluss im ersten Versuchsjahr, insbesondere bei den Grünlandvarianten. Die Ackerkulturen, die den Boden sofort und viel tiefer durchwurzelten, Abbildung 16: NO3-N-Austrag durch Versickerung in Kilogramm pro Hektar.

Diese werden ebenfalls in Kilogramm Magnesium pro Hektar und Jahr angegeben und erfolgen in deutlich geringerem Umfang als der Kalziumtransport. Aber sie folgen den gleichen Beziehungen, nämlich. Die Schweißvariante ist wiederum die Variante mit deutlich höheren Mengen an Magnesiumauswaschung, gefolgt von der Kleegrasvariante. Die Magnesium-Emissionsbilanzen für die mit Biodünger versorgten Acker- und Weidevarianten erreichten während der neun Versuchsjahre nahezu exakt das gleiche Niveau.

Abschlussbericht - Teil Wurzelentwicklung

SOBOTIK

- Einleitung und Fragestellung

- Methode der Untersuchungen

- Ergebnisse

- Einfl uss der Wirtschafts- düngeraufbereitung

- Einfl uss der Wirtschafts- dünger-aufbereitung und

Sowohl die Gülleverarbeitung als auch der Düngegrad veränderten sich prozentual in den verschiedenen Bodenschichten kaum. Auffällig war auch der hohe Anteil an unterirdischer Phytomasse in den oberen 10 cm bei der Variante mit hoher Düngung. Der Grad des Unkrautbefalls im Ziegenfuß war in diesem Fall am größten, was sich in dem hohen Anteil an unterirdischer Phytomasse in den oberen 10 cm widerspiegelt.

Zudem war dies die einzige Variante, bei der der Anteil der Wurzeldurchdringung in den oberen 10 cm nur 50 % erreichte, sodass größere Anteile in tieferen Schichten auftraten. Bei starker Düngung fiel es in kein Zell/Spross-Verhältnis (unterirdische Phytomasse/oberirdische Phytomasse). Das Wurzel/Spross-Verhältnis ergab 1992 Werte zwischen 0,38 und 1,1. Der niedrigste Wert lag bei der Kompostbindungsvariante vor, der höchste bei der Düngevariante.

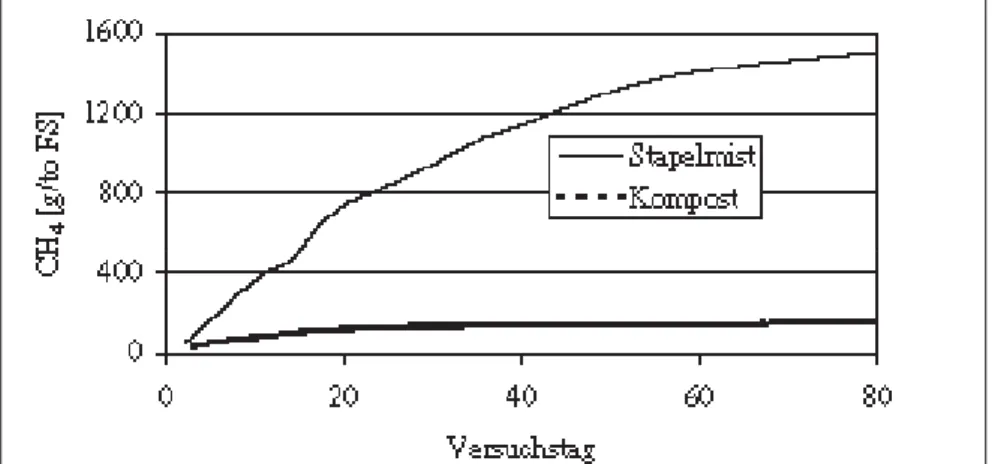

Die kompostierte Güllevariante unterschied sich hinsichtlich der geringen Düngergabe nur geringfügig von der verrotteten Gülle; Mit der hohen Düngergabe gingen die unterirdischen Phytome zurück. Eine Ausnahme bildete die mit Kompost behandelte Mistvariante, bei der die unterirdischen Phytome zurückgingen. Ein bis maximal vier Prozent des Gesamtstickstoffgehalts in den Kompost- und Rottemisthaufen gingen durch Versickerung verloren, davon etwa 80 % in den ersten drei bis vier Lagerungen bzw

Even with the potatoes, the NPK variant was superior to the other type of fertilizer; bei Kleegras lag die Kompostvariante an der Spitze der Table. In the grassland trials, apart from the yield achievement, the efficiency of the compost nitrogen and/or the whole compost system was given special attention compared to liquid fertilizers and mineral fertilizers. The nutrient loss from wastewater was small both with the composted and with the stored FYM in relation to the content of FYM.

Literatur