Die Umsetzung einer ähnlichen Kompetenzorientierung in den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen erfordert nicht nur Anpassungen des Curriculums. Allerdings soll auch die Auswertung und Bewertung der Prüfungsergebnisse transparent und überschaubar gestaltet und dokumentiert werden (dies gilt insbesondere für die Vergabe von Punkten in schriftlichen Prüfungen und die Bewertung von Teilleistungen oder Prüfungsteilen in mündlichen Prüfungen).

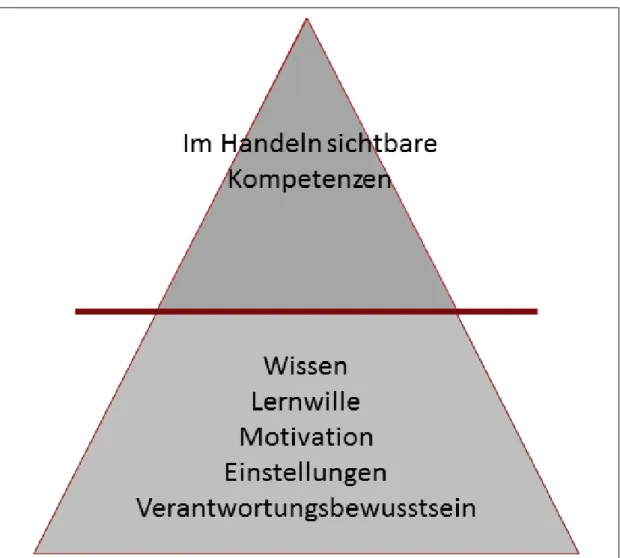

Kompetenzen und Lernziele

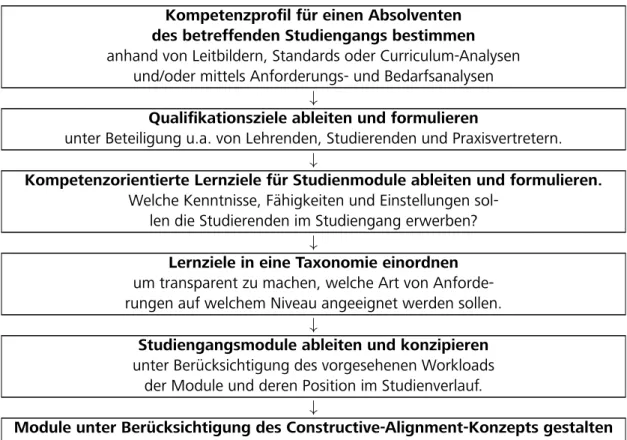

Herleitung und Formulierung kompetenzorientierter Qualifikations- und Lernziele

- Herleitung kompetenzorientierter Lernziele

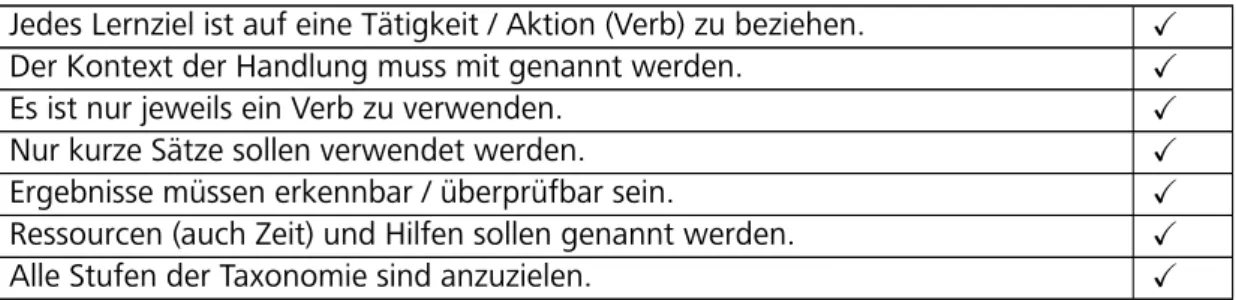

- Formulierung kompetenzorientierter Lernziele

Beispielhaftes Mathematik-Lernziel: „Die Studierenden sind in der Lage, einem Nicht-Mathematiker die Grundkonzepte der linearen Algebra zu erklären.“ Beispiel für ein Lernziel in den Sozialwissenschaften: „Die Studierenden sind in der Lage, die Herkunft, Kommunikation und Funktion eines populären Textes zu analysieren.“

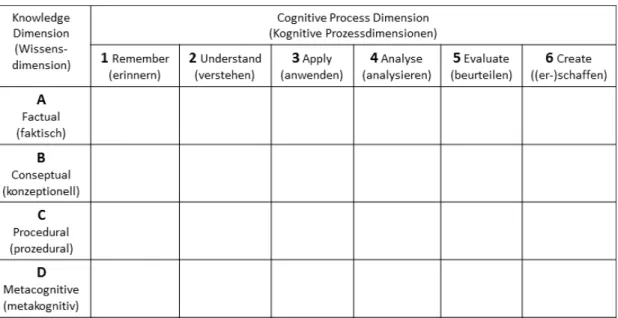

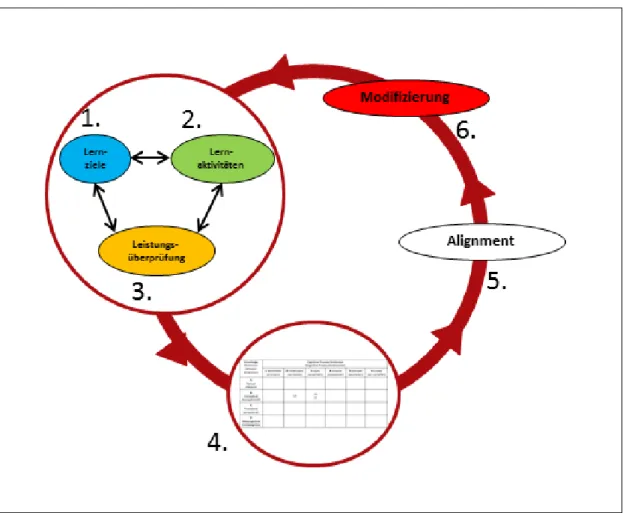

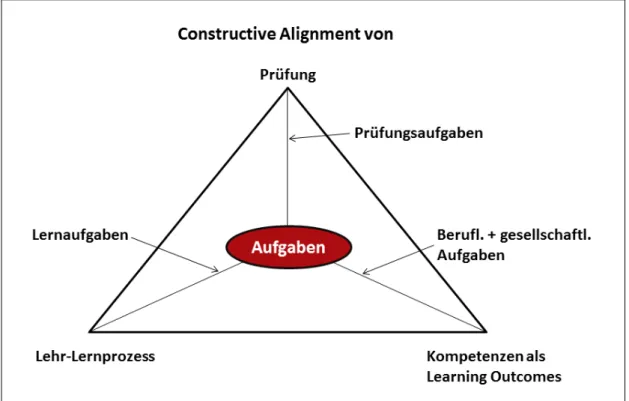

Lehr- und Prüfungsplanung anhand des „Constructive Alignment“- und TAMAS-Ansatzes

Matrix bietet dazu folgendes Beispiel (2010, S. 12 ff): Das Thema der Veranstaltung lautet „Einführung in das Steuerrecht“.

Gestaltung kompetenzorientierter Prüfungen

- Prüfungsfunktionen

- Prüfungsaufgaben und -formate

- Kompetenzorientierte Bewertung

- Gütekriterien kompetenzorientierten Prüfens

Prüfungsanforderungen sollten auf den Prinzipien der in den Lernprozess eingebetteten Lernüberwachung („embedded Assessments“; vgl. Wilson & Sloane, 2000) basieren. Um jedoch ein komplexes Konstrukt wie Kompetenz valide darstellen zu können, ist es notwendig, verschiedene Aspekte dieses Konstrukts zu untersuchen. 10 Auch hier ist es wichtig, eine gute Balance zwischen verschiedenen Aspekten herzustellen bzw

Bedingungen für kompetenzorientiertes Prüfen

Rollen der Lehrenden und Lernenden beim kompetenzorientierten Prüfen

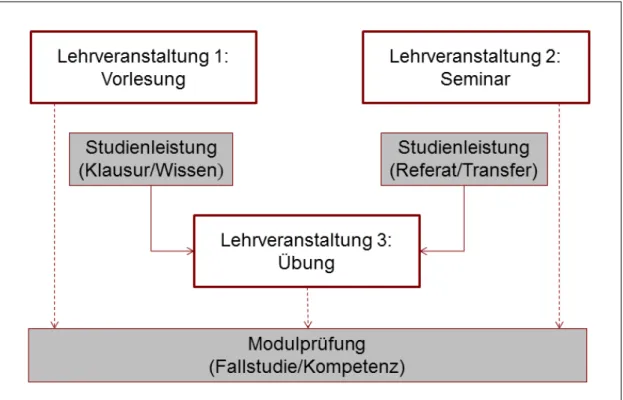

Arnold und Bogner demonstrieren diese Methode in der Lehrerausbildung, „in der die pädagogische Diagnose als intersektionale Kompetenz einen zentralen Bestandteil des Praxiswissens von Lehrern darstellt“ (S. 22). Auch wenn die Neudefinition der Rollen der Studierenden und vor allem der Lehrenden zunächst mit Mehraufwand verbunden ist und komplexere Aufgaben beinhaltet, kann diese Mehrbelastung auch auf mehrere Schultern verteilt werden: Wie bereits in der Ausgangssituation erwähnt, sind die KMK-Vorgaben von 2010 bestimmt. dass ein Modul möglichst mit nur einer Prüfung abgeschlossen werden soll. Da ein Modul in der Regel aus mehreren Lehrveranstaltungen besteht, empfiehlt es sich, dass sich die beteiligten Lehrenden zusammenschließen und die Modulprüfung gemeinsam entwickeln und durchführen, anstatt für jede Veranstaltung des Moduls eine separate (summative) Leistungsbeurteilung vorzunehmen.

Qualifizierung für kompetenzorientiertes Prüfen

Bei dieser Zielsetzung kommt es darauf an, Kompetenzen zur Gestaltung geeigneter Prüfungsformen und -aufgaben zu vermitteln und Lehrende mit Methoden, Grundsätzen und Kriterien zur kompetenzorientierten Bewertung relevanter Studienleistungen vertraut zu machen. Darüber hinaus sollen sie lernen und üben, wie Prüfungssituationen auch bei schwierigen Situationen und Prüfungskandidaten fair, furchtlos und konstruktiv gestaltet werden können. Entwicklung einer kompetenzbasierten Lehr-, Lern- und Prüfungskultur. Sicherstellung, dass die Planung und Durchführung kompetenzorientierter Lehre angemessen ist.

Aufbau einer kompetenzorientierten Lehr-, Lern- und Prüfungskultur Damit die Gestaltung und Umsetzung einer kompetenzorientierten Lehre und eines entspre-

Eine gezielte Förderung einer kompetenzbasierten Lehr-, Lern- und Prüfungskultur sollte daher auf einer entsprechenden Analyse der bestehenden Kultur basieren. Soll die Qualität von Ausbildung und Prüfungen universitätsweit an kompetenzbasierten Standards ausgerichtet werden, ist es weiterhin erforderlich, dass die Kompetenzorientierung in Ausbildung und Prüfungen als verbindliches strategisches Ziel formuliert wird und dass es Kriterien für kompetenzbasierte Ausbildung und Prüfungen gibt Prüfungen. die als zentrale Steuerungsindikatoren für das Qualitätsmanagement in der Bildung eingesetzt werden können. Entsprechende kompetenzbasierte Qualitätsindikatoren sollen nicht nur erhoben, analysiert und dokumentiert, sondern auch mit Steuerungsmaßnahmen zur Qualitätsentwicklung von Bildung und zugehörigen Prüfungen verknüpft werden, um die Kompetenzorientierung im Studium zu verbessern.

Zwischenfazit

Dabei ist das in Kapitel 3.1 eingeführte Konzept des „Constructive Alignment“ (Biggs, 2003) zu beachten, das darauf abzielt, die Konsistenz zwischen angestrebten Lernzielen (den Modulzielen), Lernaktivitäten und Leistungsbeurteilungen hinsichtlich Niveau und Inhalt sicherzustellen Ausrichtung der Anfrage. Bei der Gestaltung der Lehr-Lern-Arrangements ist jedoch zu beachten, dass die Kompetenzentwicklung vor allem bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben und Probleme erfolgt. Diese Rollenveränderungen wirken sich auch auf die Position und Funktionen von Lehrenden und Lernenden im Rahmen einer kompetenzorientierten Prüfung aus.

Instrumentarium zur Ableitung, Auswahl und Gestaltung kompetenzorientierter Prüfungsaufgaben und -formen

Grundlagen des Instrumentariums zur kompetenzorientierten Prüfungsgestaltung

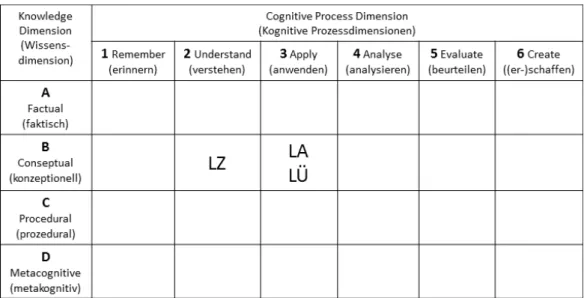

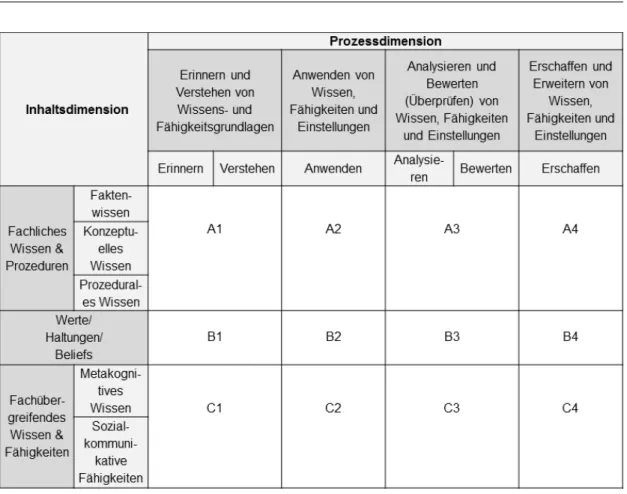

Auch in der Hochschuldidaktik zur Formulierung und Systematisierung von Lernzielen ist die Matrix von Anderson und Krathwohl (2001) üblich. „Testen von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen“: Diese Ebene umfasst die Phasen „Analysieren“ und „Bewerten“ in der zugrunde liegenden Taxonomie von Anderson und Krathwohl (2001). Wie bei Anderson und Krathwohl (2001) stellt „create“ die höchste Ebene in der beschriebenen Taxonomie dar.

Konkrete Hinweise und Beispiele für eine kompetenzorientierten Prüfungsgestaltung

Es wird folgendes Lernziel angestrebt: „Die der Fallstudienlösung zugrunde liegenden Modelle und Konzepte analysieren und bewerten können“. Aufgaben und Bedarfssituationen, die entsprechende Leistungen erfordern und erproben, zielen entweder auf die Schaffung neuer konstruktiver Lösungen (z. B. Optimierung einer Wärmeenergiemaschine im Hinblick auf die Nutzung von Abwärme in Produktionsanlagen), Konzepten oder Verfahren ab oder sollen neue schaffen Erkenntnisse in der Forschung. (z. B. Analyse der Rolle von Social-Networking-Plattformen bei der Personalrekrutierung). Ähnlich wie bei B4 ist die Überprüfung interdisziplinärer Kenntnisse und Fähigkeiten zur Bewältigung von Innovationsanforderungen auch im Rahmen arbeits- und personalpsychologischer Fallstudien möglich, die die Lösung neuer Probleme oder Fragestellungen im betrieblichen Kontext erfordern (z. B. die Entwicklung neuer Produktionsmethoden).

Chancen und Risiken kompetenzorientierten Prüfens

Kompetenzorientiertes Testen erfordert in der Regel deutlich mehr Aufwand bei der Konzeption, Implementierung und Bewertung von Testanordnungen als herkömmliche Testverfahren. Wenn die Voraussetzungen nicht in ausreichendem Maße erfüllt sind, kann es zu Fehlern bei der Umsetzung und Umsetzung solcher Ansätze und in der Folge zu Fehlbewertungen von Prüfungsleistungen kommen, daher ist es wichtig, bei der Planung und Vorbereitung des Unterrichts die Form zu berücksichtigen welche bestimmten Prüfungsformen bzw

Ausblick

Studierende sowie die administrativen und organisatorischen Aspekte der Verfahrensdurchführung), um projektbezogene Informationen zu erhalten. Wir hoffen daher, dass wir mit unseren Erläuterungen nicht nur einen lehrreichen Überblick über den Stand der Entwicklungen im Bereich kompetenzbasierter Assessments und handhabbare und inspirierende Ratschläge für die eigene Assessment-Praxis geben konnten, sondern auch Anregungen für Forschung und Weiterentwicklung Praxisorientierte Beurteilungen – Trainingstools, die kompetenzbasierten und lernerzentrierten Unterricht effektiv unterstützen.

Literatur

Entwicklung und Erprobung eines integrierten Leistungspunktesystems zur Weiterentwicklung modularer Studienangebote am Beispiel der Ingenieurwissenschaften. Verfügbar unter http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Studienberatung/pdf /HRK_Reform-als-Chance_Staatsexamen-im-Umbruch.pdf. Verfügbar unter http://www.evfh-berli n.de/evfh-berlin/html/download/allg/evaluation/Kompetenzorientes_Pruefen.pdf.

Good-Practice-Beispiele für kompetenzorientiertes Prüfen

Im Rahmen der Veranstaltung werden verschiedene Kompetenzen geprüft: Die fachlichen Kompetenzen werden durch Aufgaben rund um die praktische Anwendung des Wissens sowie den Einsatz und die Kombination einzelner Marketinginstrumente (A2) geprüft. Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden sechs Wochen vor Ende der Veranstaltung Gruppen von 2-3 Teilnehmern gebildet. Für die mündliche Prüfung muss sich der Prüfer inhaltlich gut vorbereiten; Darüber hinaus ist ein hohes Maß an Konzentration bei der Beobachtung und Beurteilung der mündlichen Präsentation erforderlich.

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Geographie

Das Peer-Assessment, also die gegenseitige Beurteilung der Studierenden hinsichtlich der Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen, dient der Erfassung sozialer Kompetenzen und fließt teilweise auch in die Ermittlung der Note (C2) ein. Der Fachprüfer muss nicht nur über die technischen Kenntnisse zur Beurteilung des Berichts verfügen, sondern auch über die Fähigkeit, die interdisziplinären Fähigkeiten der Studierenden weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird an diesem Beispiel deutlich, dass sich „Schöpfung“, wie in Kapitel 4.2 dargestellt, auf die Perspektive der Studierenden bezieht; das ist

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Biologie

Darüber hinaus ermutigen die Lehrkräfte die Teilnehmer der Veranstaltung, die erlernten Konzepte zu verallgemeinern, um sie auf andere Bereiche der Zellbiologie anzuwenden bzw. anzuwenden. Zu diesem Zweck beobachten die Lehrkräfte (idealerweise zwei Lehrkräfte betreuen jeden Kurs) die Lernaktivitäten. Die Studierenden orientieren sich an den zu erreichenden Lernzielen, die sich auf den Erwerb bestimmter technischer sowie überfachlicher Kompetenzen beziehen. Die Bewertungskriterien beziehen sich sowohl auf die fachliche Fähigkeit, biochemische Konzepte und Zusammenhänge zu erstellen, zu verstehen und zu analysieren, als auch auf die ausgewählten sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, die bei der Auseinandersetzung mit diesen Themen und Zusammenhängen nachgewiesen werden.

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Physik

In der anschließenden zweiten Experimentierphase wird die Anwendung des Fachwissens und die damit verbundenen Vorgehensweisen erneut beobachtet und erprobt. Der Praktikumstag wird mit einer erneuten Diskussionsphase in der Sechsergruppe abgeschlossen, in der die Ergebnisse und der Vergleich der technischen Aspekte der Experimente im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bewertung interdisziplinärer Kompetenzen wie z.B.

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre

Das Planspiel simuliert im Detail den üblichen Ablauf einer Geschäftsperiode: Beispielsweise entwickeln Studierende in einem Treffen zwischen Management und Abteilungsleitern neue Ziele für das nächste Geschäftsjahr und präsentieren die Ergebnisse dem Aufsichtsrat (C2). Darüber hinaus müssen die Studierenden ein ihnen zugewiesenes Zusatzprojekt bearbeiten, das parallel zum laufenden Betrieb des Unternehmens läuft, und das Ergebnis anschließend dem Aufsichtsrat vorlegen. In den meisten Fällen erzielen die Studierenden durch die Teilnahme am Planspiel gute technische Lernergebnisse und entwickeln gleichzeitig ihre überfachlichen Kompetenzen.

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften

Bearbeitung von Projektfällen aus der Praxis in Kleingruppen, Präsentation der Projektarbeit und schriftliche Prüfung. Die Präsentation der Projektarbeit, die 10 % der Gesamtnote ausmacht, basiert auf einer Peer-Bewertung der anderen Studierenden. Dieses Good-Practice-Beispiel zeigt, wie die Vermittlung von Grundlagen und die Reflexion überfachlicher Kompetenzen in eine Modulstruktur integriert werden können.

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Mathematik für Ingenieurswissenschaften

Der enge Zusammenhang zwischen Mathematik und dem Anwendungsfach wurde durch eine Reduzierung des Fachgebietes zugunsten der Anwendungen unterstützt. Auch die Aktivierung von Lehr-/Lernformen und gemeinsamen Projektarbeiten mit dem Anwendungsfach muss die Verknüpfung fördern. Das Beispiel guter Praxis macht deutlich, dass eine Kompetenzorientierung meist mit einer Reduzierung des Lehrstoffs zugunsten einer Anwendungsorientierung einhergeht.

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Ingenieurswissenschaften

„Projektkommunikationsmanagement“ umfasst den angemessenen Umgang mit Projektinformationen sowie die Analyse und Auswahl wesentlicher Informationen. Darüber hinaus ist die Fähigkeit zu üben, Anforderungen und Pflichtenhefte zu formulieren und die äußeren Rahmenbedingungen des Geschäftsbetriebs zu berücksichtigen. Dieses Good-Practice-Beispiel wurde vor allem deshalb ausgewählt, weil es auf einer Taxonomie von Lernzielen mit Listen und entsprechend gestalteten Testanforderungen basiert.

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Medizin

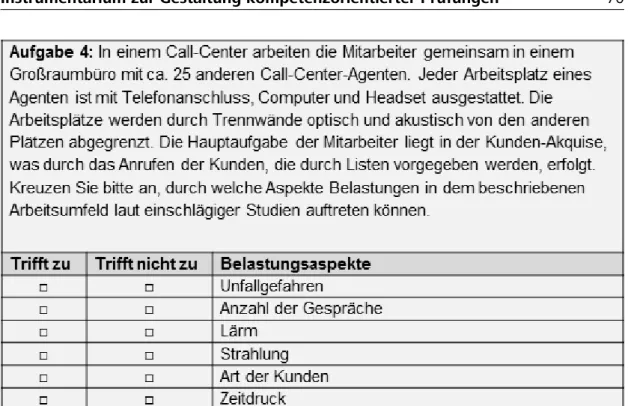

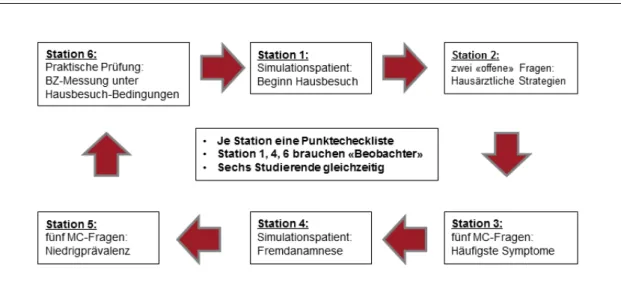

Vorteile von simulierten Patienten im Vergleich zu echten Patienten sind die Zugänglichkeit für den Patienten, die Kontrolle über den Interaktionsfluss, die Flexibilität (Unterbrechung/Diskussion/Wiederholung) und die Unmittelbarkeit des trainierten Feedbacks. Die Station dauert in der Regel 5–15 Minuten und kann verschiedene Testmethoden nutzen, beispielsweise simulierte Patienten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die großen Vorteile von OSCE ein hohes Maß an Objektivität, Verlässlichkeit und Validität sowie eine sehr gute Akzeptanz bei Studierenden sind (Nikendei & Jiinger, 2006).

Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der Rechtswissenschaft

An verschiedenen Universitäten in Deutschland werden Studierende in Seminaren auf diese Wettbewerbe vorbereitet (z. B. an den Universitäten Bonn, Bayreuth, Berlin, Hamburg oder Bremen). Soweit uns bekannt ist, werden Moot Courts in Deutschland noch nicht in Form einer summativen Prüfung innerhalb der Universitäten eingesetzt und stellen daher kein Beispiel guter Praxis im eigentlichen Sinne dar. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dieses Vorgehen hier auch als bewährte Praxis darzustellen – geben Sie ein Beispiel.