1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

ANDERSON CRISTOPHER DOS SANTOS

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E

REDISTRIBUTIVISMO NO BRASIL (2001 A 2011)

2 ANDERSON CRISTOPHER DOS SANTOS

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E

REDISTRIBUTIVISMO NO BRASIL (2001

–

2011)

Tese de doutorado apresentada ao

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Orientador: Prof. Dr. José Willington Germano

3 ANDERSON CRISTOPHER DOS SANTOS

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E REDISTRIBUTIVISMO: O

CRESCIMENTO DA FAIXA C NO BRASIL (2001 – 2011)

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Orientador: Prof. Dr. José Willington Germano

Aprovado em _______ de 2015

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Ana Maria Morais – UERN (Membro titular externo)

Profa. Dra. Lenina Lopes Soares Silva – IFRN (Membro titular externo)

Prof. Dr. José Antonio Spinelli Lindoso – UFRN (Membro titular interno)

4 Seção de Informação e Referência

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede

Santos, Anderson Cristopher dos.

Políticas governamentais e redistributivismo no Brasil (2001 – 2011) / Anderson Cristopher dos Santos. – Natal, RN, 2015.

141 f.

Orientador: José Willington Germano.

Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências humanas, Letras e Arte – Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais.

5 ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Faixa C em duas décadas (% da população)... 33

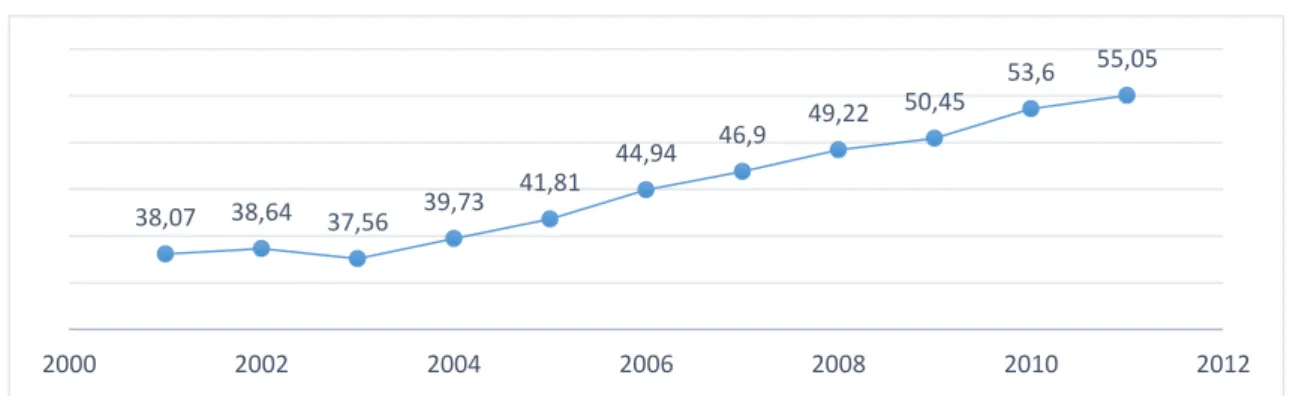

Gráfico 2 – Coeficiente de Gini no Brasil e sua tendência (1960-2015) ... 34

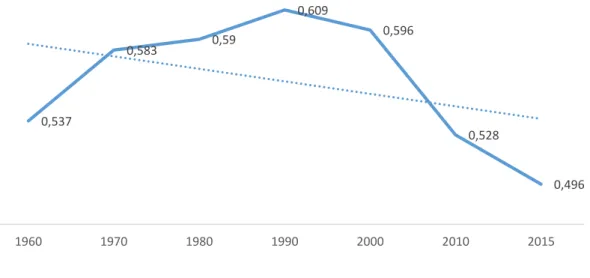

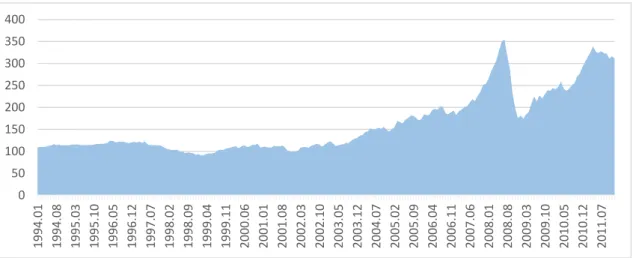

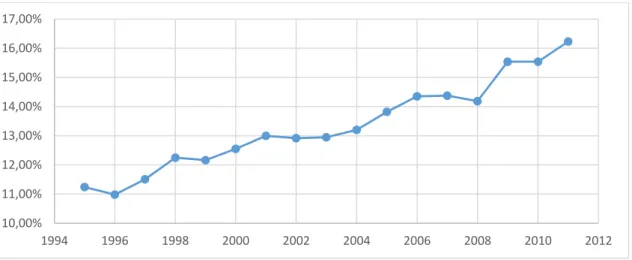

Gráfico 3 – Preço das commodities - índice geral (1994 a 2011) ... 39

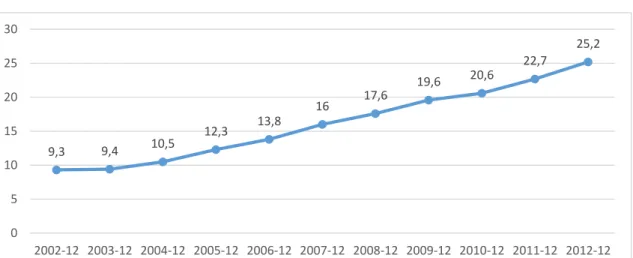

Gráfico 4 – Crédito à pessoa física nos anos 2000 (% do PIB) ... 40

Gráfico 5 – Gasto social Federal/PIB (%) ... 69

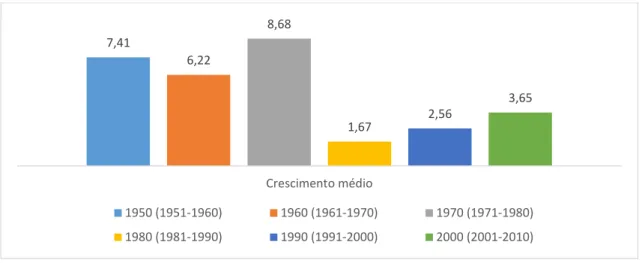

Gráfico 6 – Taxa de crescimento do PIB (décadas de 1950 a 2000), em % ... 71

Gráfico 7 – Salário-mínimo entre 1985 e 1995 (a valores de 2011) ... 75

Gráfico 8 – Renda per capita entre 1980 e 1991 a valores de 2003... 76

Gráfico 9 – Crescimento do desemprego entre 1994 e 2002 (Regiões Metropolitanas), em % ... 85

Gráfico 10 – Saldo comercial no governo FHC (em bilhões de dólares) ... 89

Gráfico 11 – Salário-mínimo entre 1985 e 2005, a valores de 2011 ... 91

Gráfico 12 – Renda per capita brasileira entre 1991 e 2002 e corte para o critério de país de renda alta (segundo Banco Mundial) ... 93

Gráfico 13 – Renda per capita brasileira entre 2002 e 2011 e corte para o critério de país de renda alta (segundo banco mundial) ... 94

Gráfico 14 – Desemprego em regiões metropolitanas entre 1992 e 2010... 95

Gráfico 15 – Carga Tributária brasileira em % do PIB (1993-2012) ... 96

Gráfico 16 – Aumento da Carga Tributária por nível de governo (1986-2011) . 97 Gráfico 17 – Déficit nominal sem desvalorização cambial (1995-2013) ... 98

Gráfico 18 – Taxa de juros SELIC (1996-2015) ... 99

Gráfico 19 – Queda da Razão de dependência (total, juvenil e idosos), no período 1970-2010 ... 119

Gráfico 20 – Queda das desigualdades de renda medidas pelo Coeficiente de Gini, Total e Rural (1992-2009) ... 126

6

ÍNDICEDEFIGURAS

7

ÍNDICEDETABELAS

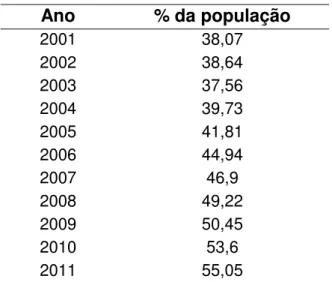

Tabela 1 – Faixa C na década de 2000 ... 32

Tabela 2 – Faixa C na década de 1990 ... 32

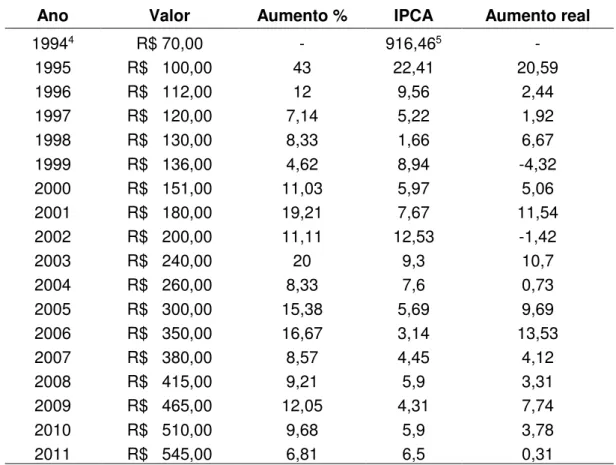

Tabela 3 – Apreciação do salário-mínimo (1994-2011) ... 36

Tabela 4 – Escolaridade média da população ocupada ... 41

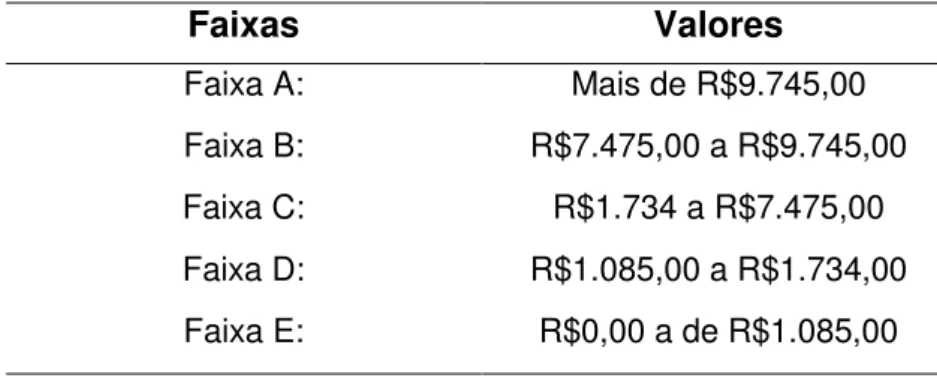

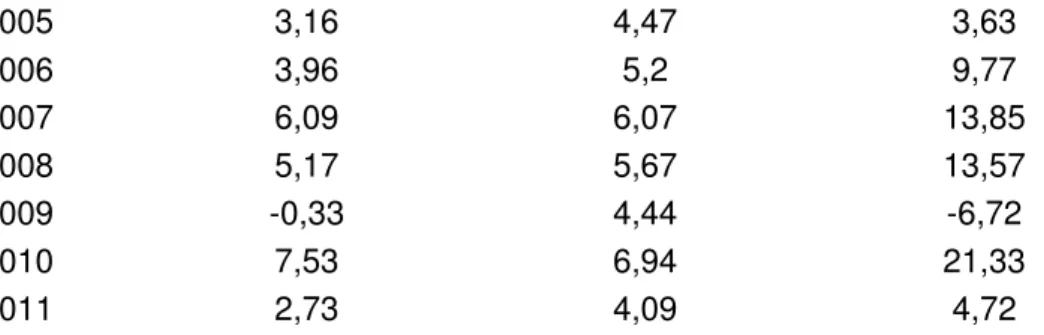

Tabela 5 – Faixas por renda familiar, segundo CPS/FGV, atualizado em 2011 52 Tabela 6 – Crescimento do PIB no Brasil, do consumo das famílias e dos investimentos (1995-2011) em % ... 72

Tabela 7 – Crescimento do PIB no mundo, economias avançadas, emergentes e do Brasil (1981-2010) ... 73

Tabela 8 – Horas trabalhadas necessárias para comprar uma cesta básica em algumas capitais ... 91

Tabela 9 – Razão de Dependência (total, de jovens e idosos), 2004-13 ... 114

Tabela 10 – Razão de dependência (total, juvenil e idosos) por região do Brasil, zonas urbanas e rurais ... 117

Tabela 11 – Redução da Razão de dependência Total por região do Brasil .. 117

Tabela 12 – Componentes de uma família, de acordo com a escolaridade da pessoa de referência ... 120

Tabela 13 – Despesa total de uma família, de acordo com a escolaridade da pessoa de referência ... 121

Tabela 14 – Despesa de uma família com alimentação total e per capita, de acordo com a escolaridade da pessoa de referência ... 121

Tabela 15 – Distribuição das despesas de consumo das famílias segundo a classe de renda (2008-2009) ... 122

Tabela 16 – Distribuição da população em idade ativa e da população ocupada por forma de inserção no mercado de trabalho e classe no Brasil (2001 versus 2009) ... 122

Tabela 17 – Distribuição da população por características pessoais e classe de renda (2001 versus 2009) ... 124

8

AGRADECIMENTOS

Essa tese somente foi possível graças ao prestimoso auxílio e ao amparo de algumas pessoas. Esse espaço é dedicado ao agradecimento a amigos, colegas e mestres, sem os quais não seria possível seguir adiante na presente pesquisa ou na vida acadêmica.

Sem delongas, inicialmente agradeço ao meu orientador, Professor Dr. José Willington Germano, homem generoso, profissional dedicado, respeitado e reconhecido no meio acadêmico.

Agradeço, ainda, às professoras doutoras Lenina Lopes Soares Silva e Adriana Aparecida de Sousa, amigas para todas as horas, que sempre dispensaram a mim especial carinho e atenção, não apenas no momento de elaboração dessa tese, mas em boa parte da minha trajetória acadêmica.

Não poderia deixar de agradecer aos professores doutores José Antonio Spinelli e Edmilson Lopes Junior, orientadores em outros momentos.

Meus agradecimentos se estendem aos diligentes secretários do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Otanio Revoredo Costa e Jefferson Gustavo Lopes, à secretária do Departamento de Políticas Públicas, Daniele Gomes da Silva Soares, à Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros e a Herbert Charles Oliveira da Costa.

9

RESUMO

Analisamos o crescimento da classe trabalhadora na sociedade brasileira durante a década de 2000, entre 2001 e 2011, identificados pelo Critério Brasil de Classificação Econômica como Faixa C. A temática tem sido terreno fértil para uma série de controvérsias, principalmente por causa de questionamentos quanto às suas características, dado o fato de que este é um grupo socialmente heterogêneo, reunido por uma estratificação econômica. Analisaremos o crescimento desta Faixa C através de dados oficiais pertinentes, como o IPEADATA e a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD). Mobilizaremos autores e instituições favoráveis à classificação do Critério Brasil, e as instituições e os autores críticos ao mesmo. Defendemos a tese de que o Brasil experimentou uma ascensão horizontal fruto de um processo de incrementalismo social, não a ponto de serem consideradas classes médias, mas classes trabalhadoras. Além disso, procuraremos demonstrar que o processo de inserção social pode ser definido como inserção dependente, em que se faz necessário novas políticas públicas no sentido de garantir o acesso a serviços públicos por gerações e consolidar um processo de inclusão social.

Palavras-chave: classe média; faixa C; classe C; crescimento econômico;

10

SUMMARY

This thesis analyzed the growth of the working class in Brazilian society during the 2000s, identified by the Brazil Economic Classification Criteria as “Classe C” (social class C). The thematic range has been fertile ground for a number of disputes, mainly because of questions as their characteristics, given the fact that this is a socially heterogeneous group, assembled by an economic stratification. We analyze the growth of this “classe C” through relevant official data, as IPEADATA and the National Survey by Household Sampling (PNAD). Mobilize authors and institutions favorable to the classification Criterion Brazil, and institutions and critical at the same authors. We defend the thesis that Brazil experienced a social mobility by a process of social incrementalism. Also, we try to show that the social insertion process can be defined as insertion dependent, where it is necessary new public policies to ensure access to public services for generations and consolidate a process of social inclusion.

11

RESUMEN

Hemos analizado el crecimiento de la clase obrera en la sociedad brasileña durante la década de 2000, entre 2001 y 2011, identificado por los Criterios de Clasificación Económica Brasil como “Clase C”. La gama temática ha sido terreno fértil para una serie de disputas, principalmente debido a cuestiones como sus características, dado el hecho de que este es un grupo socialmente heterogéneo, montado por una estratificación económica. Analizamos el crecimiento de este rango C a través de los datos oficiales pertinentes, como IPEADATA y la Encuesta Nacional de Hogares por Muestreo (PNAD). Movilizar a los autores e instituciones favorables a los criterios de clasificación de Brasil, y las instituciones y crítico en los mismos autores. Defendemos la tesis de que Brasil experimentó una mobilidade social horizontal de un proceso de incrementalismo social, no a punto de ser considerada de clase media, pero los consumidores clases trabajadoras. Además, tratamos de demostrar que el proceso de inserción social se puede definir como la inserción dependiente, donde es nuevas políticas públicas necesarias para asegurar el acceso a los servicios públicos para las generaciones y consolidar un proceso de inclusión social.

Palabras clave: clase media; Clase C; crecimiento económico; desarrollo

12

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS ... 8

RESUMO 9 SUMMARY 10 RESUMEN 11 INTRODUÇÃO ... 13

O crescimento da “faixa c” no Brasil: 2001-2011 ... 30

Políticas econômicas e políticas de renda ... 61

Incrementalismo social, transformações sociais e redistributivismo ... 102

13

INTRODUÇÃO

A tese analisa o crescimento da classe trabalhadora (denominada em alguns estudos como nova classe média brasileira) na primeira década do século XXI, especialmente durante o governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Compreendemos que a ampliação da camada consumidora de trabalhadores é um novo momento social e econômico, proveniente de mudanças estruturais, como a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, a diminuição do tamanho das famílias e o aumento da escolaridade, combinadas a políticas governamentais que asseguraram crescimento do crédito, dos empregos e a valorização salarial.

No ano de 2001, a classe trabalhadora consumidora identificada como Faixa C, foco da nossa tese, representava 38% da população, crescendo consideravelmente durante a década, até atingir o patamar de 55%, de acordo com dados do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV).

A busca por entender a ascensão social no contexto brasileiro, um país em desenvolvimento de dimensões continentais, com histórico de concentração de renda e de violenta marginalização social de grande parcela da população, justifica o nosso estudo.

Nosso objetivo é o de analisar, não apenas como, mas por que a expansão da classe trabalhadora consumidora se deu apenas na segunda década de implementação do Plano Real, que data do ano de 1994. Além disso, ao buscar compreender, discutir quanto à sustentação desse processo nas décadas seguintes.

No período assinalado como o nosso recorte (2001-2010), ocorreu um processo de recuperação dos salários em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), retornando aos níveis anteriores ao Plano Real.

14 recomposição salarial, após uma década neoliberal (os anos 1990), em que ocorre uma reorientação da política econômica brasileira no sentido de se diminuir a participação do Estado na economia, no diapasão de uma abertura comercial, favorável à ampliação das importações de produtos e serviços, e de medidas refratárias ao emprego e à renda.

No período do nosso recorte, observa-se, sobretudo, uma ampliação da participação dos salários no PIB. Segundo Pochmann (2012), entre 1994 e 2004, as rendas de propriedade (como juros, aluguéis e outros) aumentaram, ao passo em que os salários perderam participação no PIB. Entre 2004 e 2010, esta situação se inverteu.

No último período apontado acima (2004-2010), os salários recuperaram a sua participação na riqueza nacional, assim como ocorreu a primeira redução documentada e significativa de desigualdade econômica em toda a história brasileira (NÉRI, 2008; PNUD, 2010; POCHMANN, 2012). A economia brasileira sempre foi marcada pelo sentido oposto, especular, de concentração crescente da renda nacional.

Estes dois elementos, aumento de renda e redução das desigualdades, no período em análise (2001-2011), constituíram um momento singular da nossa modernização conservadora, com uma intensa mobilidade social sem mudanças drásticas na posse dos meios de produção, na qualificação profissional, na estrutura produtiva ou reestruturação das legislações trabalhistas. Consideramos esse um argumento importante, que dá sustentação à tese aqui construída, a ser exposta adiante.

Procuramos responder à seguinte pergunta de partida: como se deu a ascensão da classe trabalhadora consumidora no final da primeira década de 2000?

15 Esse quadro está associado às mudanças demográficas, expansão dos gastos sociais, serviços públicos e políticas públicas que beneficiaram as franjas da sociedade brasileira. Moradores das periferias e pequenos municípios foram os maiores beneficiários do processo.

Vale dizer que esse quadro somente foi possível à medida em que o Estado brasileiro passa a reconhecer essas massas excluídas e passou a fortalecer as instituições democráticas, alterando em alguma medida a forma como intervém na economia. A atuação estatal construiu um mercado consumidor de massa, seja por políticas sociais ou econômicas (como o aumento dos salários, a formalização e a expansão do crédito).

O momento histórico definido em nosso recorte de pesquisa (2001-2011) combina uma substantiva ampliação do mercado interno, redução das desigualdades, estabilidade da economia e consolidação das instituições democráticas – estes dois últimos elementos, remontando à década de 1990.

Outros países de industrialização tardia vivenciam o aumento de seus mercados internos e dos seus setores médios de rendimento, como a Índia, a China, a África do Sul e a Índia.

Para o International Policy Centre for Inclusive Growt, vinculado à Organização das Nações Unidas (2013), esses processos impactam nas agendas governamentais e de pesquisas, não apenas no sentido de se compreender como tem se dado, mas, sobretudo, como manter, nos próximos anos, o crescimento inclusivo.

Rapid growth in both the economies, and the middle classes, of Brazil, Russia, India, China and South Africa (the BRICS nations) over the past decade has duly captured the attention of policymakers, academics and development practitioners and encouraged them to ask questions about the potential role of these growing middle classes in promoting democracy, strengthening institutions, and facilitating more inclusive forms of growth (p. 03, grifos nossos).

16 this seemingly peripheral subject has become more and more central to discussions of development and poverty reduction as the size and influence of such middle classes of developing countries in particular have become difficult to ignore (idem).

No caso brasileiro, chama a atenção a combinação citada anteriormente, tributária do mais longevo período democrático no Brasil e devedora do processo de estabilização econômica e ordenamento fiscal.

Dados do Banco Mundial demonstram a mudança na distribuição de classes econômicas e sociais latino-americanas durante a primeira década de 2000, sendo importante destacar a ampliação das classes médias, de 103 para 152 milhões de pessoas e a redução da pobreza em 50 milhões de pessoas (2013).

No mesmo período, verifica-se a ascensão de governos críticos ao modelo econômico dominante na região durante a década de 1990, fundamentado no Consenso de Washington, como o de Hugo Chávez (Venezuela, de 1999 a 2013), Evo Morales (Bolívia, iniciado em 2006), Néstor e Cristina Kirchner (Argentina, iniciado em 2007), Daniel Ortega (Nicarágua, iniciado em 2007) e Rafael Correa (Equador, iniciado em 2007).

Nessa pesquisa, não nos aprofundamos na dimensão continental, por dois motivos: a diferença metodológica utilizada para avaliar os países da região pelos organismos internacionais e os critérios brasileiros de classificação econômica, bem como pela necessidade de se compreender melhor o processo de estabilização econômica na década de 1990, no Brasil, sem o qual o aumento das classes trabalhadoras consumidoras não seria possível.

Quando fazemos referência à economia, queremos salientar a abordagem estatal na economia, a sua intervenção, somente possível à medida em que os excluídos são reconhecidos como alvo de políticas públicas que visam a ampliação da cidadania. Os grupos reconhecidos garantem certo tipo de aderência à competição eleitoral, passando a demandar uma agenda ampliadora da cidadania e galvanizadora da ascensão de renda.

Podemos dizer que a sociedade brasileira aperfeiçoa o funcionamento de sua poliarquia (DAHL, 2005) com uma forma de inserção social provavelmente típica de nações em desenvolvimento, denominada nessa tese como inserção

17 Essa inserção seria, conforme concebemos, caracterizada por ser parcial, em que mais ações do Estado são necessárias no sentido de se assegurar a mudança de patamar de parcela da população, anteriormente excluída por um processo imbricado, multidimensional e complexo, que resultou historicamente em subcidadania de grandes contingentes populacionais (sobre subcidadania, cf. SOUZA, 2003).

Na compreensão dahlsiana, as poliarquias são democracias representativas modernas, de larga escala, com amplo leque de clivagens sociais e liberdades individuais, transpassadas por conflitos, mas capazes de promover a competição eleitoral. Podemos entender o processo de ampliação da inserção social como o de efetivação de direitos individuais, produto de processos conflituosos entre grupos de interesses distintos.

Nesse caso, quando afirmamos que haveria um aperfeiçoamento do funcionamento das instituições poliarquicas, queremos dizer que há maior responsividade do Estado em relação às camadas sociais anteriormente desprezadas, potencialmente permitindo-as atuar, no futuro, de maneira autônoma.

O número amplo de grupos sociais relativamente autônomos, tanto em relação a si como ao governo, remetem a um pluralismo político e de organização que caracterizam uma institucionalidade poliárquica. A aderência de contingentes humanos a esse quadro depende do grau de inserção social, à medida em que as poliarquias devem estender a cidadania a número alto de adultos e esses devem ser capazes e ter a oportunidade de remover, pelo voto, altos funcionários de um governo, escolhidos anteriormente, também, por sufrágio.

A inserção dependente decorre de políticas sociais incrementais. O

incrementalismo, em democracias liberais, é decorrente de políticas públicas derivadas de um jogo de coordenação complexo entre distintos grupos de interesses, mas somente possível quando grandes massas humanas estão eleitoralmente empoderadas e quando os grupos são reconhecidos em suas clivagens. No caso brasileiro, esse contexto se soma ao aperfeiçoamento das instituições nos anos 1990 e 2000.

18 recomposição salarial dos anos 2000, sem que ocorresse alguma ruptura no caminho.

A ascensão de cerca de trinta milhões de brasileiros para o que se chamou como nova classe média brasileira não é apenas notável por si própria, mas principalmente pelo conjunto destacado anteriormente, englobando democracia, estabilidade econômica, aumento de renda e redução de desigualdades.

O componente político e a interação com os países centrais foram importantes para a concepção de uma agenda pública cujos resultados permitiram o crescimento da classe trabalhadora consumidora em um contexto de estabilidade e democracia.

A denominação nova classe média não é, em absoluto, aceita por autores que consideram as classes sociais como fundamentais para a compreensão e explicação das dinâmicas capitalistas de exploração do trabalho e posse dos meios de produção (ver POCHMAN, 2014 e SOUZA, 2012).

A nossa investigação não tem compromisso com a confirmação ou mesmo com a refutação do uso desta categoria nova classe média, mas compreender quais são as suas características e, no limite, identificar quais seriam as linhas de demarcação entre as classes no contexto de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.

Os indicadores que nos permitem identificar a entrada de milhões de pessoas ao mercado consumidor e também a queda da desigualdade econômica, utilizados nessa tese como importantes fontes de pesquisa, são a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), ambos medidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além dos dados relativos ao mercado de trabalho, como o Índice de Desemprego e de Massa salarial, também medidos pelo IBGE.

Estes números explicam a queda do chamado Índice de Gini, capaz de medir a distribuição da renda nacional entre os estratos econômicos, com dados coletados pelo IBGE para o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD).

19 de estabilidade apresentada nos anos 1990 e contrariando o aumento das disparidades de renda observados nas décadas de 1960, 1970 e 1980.

Segundo Soares (2010, pag. 35), a partir de 2001 “a desigualdade começou a cair em média 0,7 ponto do coeficiente de Gini (x100) ao ano”, com uma queda que segue um “ritmo de modo quase linear até 2009, ano no qual o Brasil voltou aos níveis de desigualdade anteriores ao Censo de 1970”.

Soares esclarece que

quanto mais regressiva (pró-rico) é uma renda, mais próximo de um (+1) é seu coeficiente de concentração; quanto mais progressiva (pró-pobre) é uma renda, mais próximo de menos um (-1) é o coeficiente a ela associado. Se todos na população recebem o mesmo valor de uma dada fonte de renda, seu coeficiente de concentração é zero (pag 36, grifos nossos).

Entre 2001 e 2011, o Coeficiente de Gini declinou de 0,594 para 0,527. Uma parcela da queda das desigualdades de renda pode ser atribuída a programas de transferência de renda, mas, sobretudo é a mudança no panorama do trabalho que se observa a maior contribuição ao patamar mais baixo de concentração de renda:

A totalidade das transferências públicas foi responsável por aproximadamente um terço da queda de pouco mais que 5,4 pontos de Gini (x100) observados entre 2001 e 2009. As rendas menores da PNAD, tais como aluguéis e transferências de outros domicílios, explicam outros 8% da queda, o que deixa 63% a cargo de um mercado de trabalho mais favorável aos mais pobres (SOARES, 2010, pag 37, grifos nossos).

20 A redução do coeficiente de Gini é o aspecto mais visível de uma mudança multidimensional que envolve a emancipação da mulher, a redução do tamanho das famílias, políticas e gastos sociais crescentes e modificações no panorama econômico, mais favorável ao trabalho do que fora na década de 1990 (POCHMANN, 2012).

Outros indicadores nos auxiliam a compreender esta mudança, como os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho, bem como o monitoramento de programas sociais como o Bolsa Família, por parte do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Algumas políticas sociais foram implementadas no governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), mas também são importantes outras modalidades anteriormente existentes de transferência de renda, como os repasses previdenciários e o seguro-desemprego.

Nossa pesquisa está alicerçada sobre o crescimento da massa trabalhadora consumidora, conhecida em alguns estudos como nova classe média brasileira, medida a partir do Critério Brasil de Classificação Econômica, utilizado desde os anos 2000. Nesse indicador, a massa trabalhadora consumidora é denominada como Faixa C, a faixa intermediária de um total de cinco, que vai da A (ricos) até a E (extrema pobreza).

O Critério Brasil passa por constantes processos de revisão, consistindo em um sistema de pontuações para “discriminar grandes grupos de acordo com sua capacidade de consumo de produtos e serviços acessíveis a uma parte significativa da população”, como “a posse e quantidade de bens duráveis no domicílio, a quantidade de banheiros, a existência de empregada mensalista no domicílio e o grau de instrução do chefe de família” (PAIVA et al, 2013, pag. 06).

Além do Critério Brasil, mobilizaremos os estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), também estruturado em faixas de renda.

Alguns estudos foram publicados para analisar o crescimento dos setores médios, principalmente após o ano de 2008, quando o economista do IPEA, Marcelo Néri, divulga a sua pesquisa, intitulada Nova Classe Média: o lado brilhante dos pobres, apontando um expressivo aumento da Faixa C.

21 (Os batalhadores brasileiros – nova classe média ou nova classe trabalhadora, 2010) e André Singer (Os sentidos do Lulismo, 2012).

Outras publicações do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), do Governo Federal, também serão mobilizadas para esclarecer o fenômeno.

Identificamos, ao longo de nossa investigação bibliográfica, especialmente nas obras citadas, um conjunto de argumentos refutando a interpretação de que ocorreu uma mobilidade vertical de classes, apesar do componente econômico.

Muitos autores destacam a importância de outros elementos definidores de uma classe social, inalcançáveis pelos indicadores de viés economicista, como os ligados à exploração capitalista e à cultura.

Nas próximas páginas, esclareceremos qual é o alcance dos dados estatísticos selecionados, contextualizando-os e os justificando. Ao mesmo tempo, faremos uma exposição, em linhas gerais, sobre a expansão da Faixa C na década passada.

Em seguida, evidenciaremos qual é a nossa hipótese e a estrutura da tese.

Objetivamos, com esta pesquisa, investigar o crescimento da Faixa C e o seu acesso a serviços públicos, buscando compreender a sua inserção na sociedade.

A. CAMINHOS METODOLÓGICOS

Uma pesquisa, quando em andamento, pode adquirir contornos inesperados à medida em que se toma conhecimento sobre os dados e as informações pertinentes e à necessidade de se fazer uma leitura com coerência sobre a realidade social.

22 O entendimento do fenômeno no processo político, econômico e social brasileiro é, assim, mais profundo do que à primeira vista pensávamos. Tal ascensão da Faixa C ocorre sem que se encontre um modelo alternativo de desenvolvimento, capaz de reavivar o surto de crescimento econômico latino-americano experimentado até os anos 1970 e de manter vigorosa a participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB).

Existem duas formas de se ver a questão. A primeira, observa como negativa a ausência de um modelo alternativo e, assim, não há nenhum pacto a ser mediado por determinada liderança política entre as classes sociais, visando o desenvolvimento. A segunda, considera positivo o processo incremental de reconhecimento de direitos, como um atestado do fortalecimento da democracia. Talvez ambas as visões estejam corretas. Tanto é negativa a falta de reflexão política sobre o modelo de desenvolvimento, como é positivo o fato de que ocorre uma redução das desigualdades em momento de paz e normalidade democrática, por assim dizer.

Metodologicamente falando, foi preciso buscar meios para evidenciar essa contradição da realidade, inescapavelmente interdisciplinares, englobando não apenas a sociologia mas a economia e a demografia.

Adotamos uma cesta de indicadores discricionários, ou objetivos, sobre o modo de vida da população brasileira, hábitos de consumo, tipo de trabalho (manual ou intelectual), formação escolar, dentre outros.

Indicadores normativos1 não fazem parte de nossa coleta, a não ser através de uma literatura especializada que eventualmente tenha lançado mão destes.

Segundo Babbie (2003),

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa, dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma.

1 Indicadores normativos, na compreensão de Babbie (2003), refletem juízos de valor ou critérios

23 Consideramos importante mensurar este aumento da faixa C, inclusive identificando outros importantes itens, como o acesso a bens duráveis e serviços públicos, como a educação, seja por meio de ações estatais ou por iniciativa privada. A análise destes dados, principalmente a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), nos parece ser fundamental no sentido de apreender como estes grupos se inserem socialmente.

Evidentemente, a utilização de dados estatísticos não esgota a necessidade de se contextualizar historicamente o nosso recorte.

Neste sentido, é preciso compreender a trajetória de políticas públicas voltadas para o enfrentamento da pobreza e da miséria, sem descurar das políticas econômicas.

É fundamental, na escolha de indicadores para o estudo da mobilidade social, que se preze pela série histórica das estatísticas, permitindo-nos observar histórica e processualmente.

Os principais indicadores e/ou fontes citados constam na listagem abaixo:

1. Pesquisa Orçamentária Familiar (POF): pesquisa domiciliar por

amostragem, elaborada pelo IBGE, que investiga informações sobre características de domicílios, famílias, moradores e principalmente seus respectivos orçamentos, isto é, suas despesas e recebimentos;

2. Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD): investiga

diversas características socioeconômicas, umas de caráter permanente nas pesquisas, como as características gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, e outras com periodicidade variável, como as características sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição e outros temas. Coletada desde 1967 pelo IBGE;

3. Pesquisa Mensal de Emprego (PME): dados obtidos de uma amostra

probabilística de, aproximadamente, 38.500 domicílios situados nas Regiões Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Também do IBGE;

4. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED): dados

24

5. Índice de Gini: Este indicador varia entre zero e um, sendo zero a

ausência de concentração de renda e um a concentração total. É baseado na chamada Curva de Lorenz, de autoria do economista Max Lorenz e divulgada em 1905. Os dados são coletados, no Brasil, desde 1960;

Estes dados permitem observar o acesso das famílias aos bens de consumo e a serviços públicos, conforme assinalamos, embora não seja possível abordar outros elementos sociologicamente importantes para categorizar uma classe média, como o dispositivo moral, transmitido pelas famílias, que socializa o indivíduo a um habitus.

Para Bourdieu, o “habitus é um operador, uma matriz de percepção e não uma identidade ou uma subjetividade fixa” (Bourdieu, 2002, p. 83), sendo um sistema de disposições aberto, permanentemente afrontado a experiências novas e permanentemente afetado por elas”. Salienta que “é durável, mas não imutável” (Bourdieu, 2002, p. 83).

A dimensão dos invariantes, particularmente a discussão cultural, será contemplada com pesquisas de autores brasileiros afins à temática. Queremos enfatizar que procuraremos, nos dados levantados pelas bases de dados produzidas por pesquisas listadas acima, as variáveis que nos ofertam indícios para a comprovação ou a refutação das hipóteses aqui aventadas. Ao lado das variáveis, será preciso investigar as invariantes, considerando a literatura pertinente.

Procuraremos, em nosso texto, vincular o que há de invariante a uma categoria, por nós denominada bens cívicos ou bens de cidadania.

Tal categoria tem importância fundamental em nossa análise, podendo ser conceituada como o conjunto de bens que permitem o acesso a espaços sociais e exercício de cidadania.

Ocorre inserção social quando os bens de cidadania são

socializados e o seu acesso é garantido através das gerações; em

25 Argumentamos desde já, e desenvolveremos melhor nos próximos capítulos, que as nações em desenvolvimento não universalizaram serviços

públicos e a cidadania, tornando-se um capital nesses países.

Nesse sentido, e por esse ponto de vista, há uma relação entre a universalização dos bens cívicos e a inserção social plena. Quando há escassez na oferta desses bens de cidadania, torna-se capital.

Uma “inserção social dependente” decorre de situações em que há ganhos incrementais na oferta de serviços públicos e aderência de massas, antes excluídas, na sociedade civil, mas não o suficiente para que esteja garantido o acesso a tais bens por outras gerações e tampouco os serviços públicos em sua totalidade ou de qualidade.

Como evidências, recorreremos às reflexões sobre habitus precário, capital cultural e participação social. Acreditamos firmemente que países em desenvolvimento são dinamizados quando, ao lado da ampliação do mercado e complexidade das ocupações, do sistema de transporte e comunicação, se garante participação e reconhecimento, à medida em que essas dimensões inserem os antes considerados cidadãos de segunda linha ou subcidadãos.

Consideramos a hipótese de que ocorreu no Brasil um relevante processo de ascensão horizontal, não vertical. As evidências presentes na tese nos levam para a confirmação do enunciado, principalmente o que concerne à expansão dos empregos pouco especializados.

Associado à primeira, na segunda hipótese, acreditamos que a ascensão horizontal ocorreu graças à recuperação do poder de compra da população, remontando ao início dos anos 1980, somado à melhora dos serviços públicos e questões demográficas.

26 Finalmente, a nossa tese: o Brasil sob Lula deu sequência a um modelo incremental de políticas sociais, denominado no trabalho como incrementalismo social.

De acordo com Loureiro e Abrucio (2002, p. 59),

ao invés de uma concepção exclusivamente totalizadora de reforma, que supõe a necessidade de uma alteração total do status quo e a um só tempo, a concepção incrementalista reconhece que mudanças importantes se dão gradualmente e que cada medida tomada e/ou aprovada influencia, em maior ou menor medida, o caminho posterior - é a chamada path dependence, ou histerese, para adequar o sentido original a uma palavra em português

Esse incrementalismo2 decorre de condições estruturais: o modo como o país foi modernizado, o insulamento burocrático, que formou um corpo técnico em nível federal, e o presidencialismo de coalizão, exercendo influência sobre a agenda pública.

Ainda de acordo com Loureiro e Abrucio, “o incrementalismo pode ser visto como uma contraposição analítica e normativa em relação à visão totalizadora de mudança, fundada numa concepção tecnocrática e insulada de reforma” (2002, p. 60).

Não se pode dizer que as mudanças incrementais, por não repercutirem um paradigma totalizante, signifiquem um simples continuísmo, tampouco “reduz necessariamente a coerência e a consistência dos projetos [por] incluir mais atores e estender no tempo o processo de transformação (idem, grifos nossos)”.

Ao incluir maior número de atores e diluir no tempo as mudanças, “pode -se aprender mais com os possíveis erros de implementação (variável do desempenho) e tornar as decisões mais responsivas e responsáveis (variável democrática) (idem)”.

Cultural e institucionalmente, o incrementalismo social é dependente do reconhecimento estatal de massas humanas anteriormente segregadas, de

2 Sobre o incrementalismo, há literatura farta. A noção de que as políticas públicas são influenciadas por

27 modo que estas se invistam de empoderamento eleitoral e moderada capacidade de consumo.

Esse reconhecimento não se dá unidirecionalmente, mas a partir de um jogo de coordenação entre diferentes pólos de poder e interesses, que impactam na relativização das medidas adotadas e demandam alta capacidade de negociação entre diferentes interesses.

O enfoque incrementalista do processo decisório é bastante pertinente ao estudo do caso brasileiro, cujo sistema político se caracteriza pelo consociativismo, para usar expressão de Lipjhart (1999). Presidencialista, multipartidário, federativo, marcado por uma sociedade bem heterogênea, o sistema de poder no Brasil ganha maior legitimidade quanto mais consegue lidar democrática e eficazmente com a sua fragmentação intrínseca (LOUREIRO E ABRUCIO, 2002, p. 61, grifos nossos).

Não significa, por isso, uma trivialidade. Em sociedades em desenvolvimento, o aperfeiçoamento das instituições que resultam em inserção dependente são eventos importantes.

As mudanças operadas no Brasil e que resultaram em ascensão social não escaparam dos problemas federativos atuais, principalmente por ter sido majoritariamente operado por políticas públicas financiadas pelo Governo Federal, ainda que a gestão coubesse a municípios.

Parcela desse problema é a repercussão da capacidade de investimento do Governo Federal, parte pelo aperfeiçoamento de sua burocracia e parte pelas forças políticas.

Nesse sentido, contempla-se os requisitos de políticas incrementais, conforme apresentados por Loureiro e Abrucio:

28 A nossa tese não descarta a possibilidade de que exista algum ponto de inflexão no futuro próximo, ou “conjuntura crítica” (LOUREIRO e ABRUCIO, 2002, p. 62), com mudanças profundas e assim contrárias ao processo incremental.

Como esclarecem Loureiro e Abrucio, “a postura incremental diz respeito às modificações graduais e por ‘camadas’ nas policies [ou políticas], ao passo que a conjuntura crítica associa-se às alterações nas posições relativas dos atores, isto é, na dinâmica da politics [ou política]”.

O incrementalismo e a conjuntura crítica, nesse sentido, “não são pólos opostos de uma escala, [pois] se referem a questões distintas do processo social e que podem ser combinadas de diversas formas” (2002, p. 62).

Vale destacar, por exemplo, que o Plano Real consistiu em uma conjuntura crítica, confirmando que “experiência comparada tem ressaltado que a virtù reformadora é aquela que soma os ganhos de autoridade com as capacidades negociadora e de aprendizado” (LOUREIRO e ABRUCIO, 2002, p. 62), à medida em que o sucesso do Plano deve a experiências frustradas anteriores, conforme veremos em páginas futuras.

Esperamos que a nossa tese possa contribuir, dentro de suas possibilidades e limitações, com o debate a respeito do desenvolvimento socioeconômico em um país de renda média, como o Brasil.

Ao final e ao cabo, nossa pesquisa apontou que a mobilidade vivenciada na década de 2000 ocorreu mesmo sem existir, no horizonte, um novo modelo de desenvolvimento para os países periféricos ocidentais.

Após a introdução, a tese está estruturada da seguinte forma: no Capítulo 1, intitulado “O crescimento da Faixa: 2001-2011”, apresentamos o contexto socioeconômico na década de 2000 e os sistemas de classificação que identificam a Nova Classe Média (NCM). Encontram-se dados e informações sobre o debate atual a respeito da NCM.

29 década de 2000, e não na década anterior. Discute avanços no accountability fiscal e a vigência de uma orientação econômica refratária ao emprego e à renda na década de 1990. Encontram-se dados dos fundamentos econômicos e a valorização dos salários.

Finalmente, no terceiro capítulo, “Incrementalismo social, transformações sociais e redistributivismo”, observamos que não ocorreu mudança na ocupação profissional, não configurando uma ascensão de classes e confirmando a hipótese de que ocorrera uma ascensão horizontal. Debatemos, ainda, os elementos de mudança e permanência que resultam no aprofundamento do accountability democrático no Brasil. Nesse capítulo, encontram-se dados

demográficos e relativos ao consumo das famílias, tendo como fonte a Pesquisa Orçamentária Familiar.

30

O

crescimento da “faixa c”

no Brasil: 2001-2011

A investigação se volta para o crescimento – relevante – da chamada “nova classe média” brasileira (NCM) durante a primeira década do século XXI. Uma parcela da população foi classificada como NCM a partir de metodologias fundamentadas, essencialmente, nos indicadores de renda e de consumo – classe média sob essa perspectiva, portanto3.

A nova classe média seria composta por um contingente heterogêneo de pessoas, anteriormente consideradas pobres por critérios de classificação embasados nos hábitos de consumo e na renda familiar per capita. A NCM teria dinamizado o mercado consumidor brasileiro, não apenas pela aquisição de bens de consumo duráveis (automóveis, geladeiras etc), semiduráveis (calçados, vestuário etc) e não-duráveis (alimentos), mas também serviços (educação, cosmética, assinaturas de internet e acesso a canais de televisão fechados etc).

Não é a primeira vez que se fala sobre o surgimento de uma NCM no Brasil: nos anos 1960 e 1970, durante o regime civil-militar, debatia-se o aumento da classe média brasileira, alimentada por políticas fiscais e econômicas expansionistas, um processo fortemente vinculado ao aumento dos servidores públicos no país (Quadros, 1991).

Os anos do “milagre brasileiro” ampliaram as desigualdades econômicas, mas ao mesmo tempo expandiram as classes médias urbanas, conforme observou Waldir Quadros (1991):

O acelerado crescimento econômico do período do "milagre” foi

acompanhado de arrocho na base salarial e exclusão de enormes massas, da completa supressão das liberdades democráticas e da brutal violação aos direitos humanos, num autêntico estado de terror policial. Esta face retrógrada frequentemente dificulta a correta avaliação da rápida diferenciação e ampla incorporação sociais impulsionadas por este mesmo processo de desenvolvimento, que se expressa sobretudo na vigorosa

expansão das "classes médias urbanas” (p. 2)

3 Para melhor comunicarmos o objeto da pesquisa, optamos por inicialmente denominar esse contingente

31 Como é possível perceber, a NCM emergida durante o governo civil-militar se beneficiou de uma gestão autoritária, mas capaz de ampliar esse segmento. Paralelamente, grandes massas humanas permaneceram segregadas.

Quando se fala em NCM, não se pode deixar passar despercebida a discussão norte-americana sobre a expansão de sua própria classe média, vinculada aos White collar, ou “colarinhos brancos”, baseada na ocupação, no mundo do trabalho, conforme o universalmente conhecido livro de Wright Mills, mesmo autor, inclusive, que norteia a análise de Quadros (1991, p. 3). Nesse caso, importa a posição ocupacional e as transformações no mundo do trabalho que privilegiam o trabalho intelectual.

Em ambos os debates, queremos dizer, tanto no caso da expansão da classe média norte-americana como a brasileira nos anos 1970, observa-se o predomínio de profissionais especializados, diferentemente do atual momento, quando observamos o crescimento na renda de profissionais menos qualificados.

No Brasil atual ocorre, porém, a inclusão de um grande contingente de pessoas à economia formal, em um contexto de universalização de serviços públicos considerados essenciais.

Pela primeira vez na história brasileira, o Produto Interno Bruto, seja nominal ou per capita, cresceu de maneira associada à queda da desigualdade econômica, de acordo com uma série histórica superior a quatro décadas.

De qual contexto estamos falando? Trazemos, nessa seção, alguns dados e informações que situam o nosso leitor para o centro desse profícuo debate.

De acordo com o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV), no ano 2001, a nova classe média, identificada por esses métodos como Classe ou Faixa C, representava 38% da população; em 2005, 42%; e, em 2011, atingiu o percentual de 55%.

32 Tabela 1 – Faixa C na década de 2000

Ano % da população

2001 38,07

2002 38,64

2003 37,56

2004 39,73

2005 41,81

2006 44,94

2007 46,9

2008 49,22

2009 50,45

2010 53,6

2011 55,05

Fonte: CPS/FGV

Durante a década de 1990, também há expansão da Faixa C, mas a taxas modestas, variando entre 33% e 37% da população, se mantendo estável a partir de 1995, no patamar entre 36,5 e 37,4%. Embora os anos 1990 sejam o da implementação do Plano Real, as crises econômicas, o contexto internacional e as políticas públicas adotadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) foram decisivos para a continuidade desses percentuais.

Tabela 2 – Faixa C na década de 1990

Ano % da população

1992 32,52

1993 30,98

1995 36,52

1996 36,74

1997 37,01

1998 37,39

1999 36,10

2001 38,07

33 No primeiro ano (1995) do governo Fernando Henrique, a Faixa C representava 36,5% da população; no último (2002), 38,6%. O aumento foi de 5,8% no período de oito anos.

Encontramos, abaixo, um gráfico com o percentual da Faixa C em relação à população brasileira nas duas décadas mencionadas, evidenciando a mudança na sua evolução estatística.

Gráfico 1 – Faixa C em duas décadas (% da população)

FONTE: CPS/FGV

A ascensão da chamada nova classe média decorre da superação da pobreza e da miséria, classificadas como Classe D e E, respectivamente. Nessa metodologia, a população é distribuída em cinco classes, que vão de A (mais rica) a E (muito pobre).

Esse quadro de ascensão da chamada NCM gerou uma redução inédita na desigualdade, ao menos considerando a dimensão dos rendimentos.

Não é possível no Brasil, por limitações legais, aferir a desigualdade patrimonial, pois a legislação consagra o sigilo em declarações de impostos de renda e existem restrições aos levantamentos em cartórios, de modo que não temos clareza em relação à profundidade da desigualdade brasileira.

Ainda assim, o país retomou o piso histórico (anos 1960) do indicador medidor das desigualdades – o Coeficiente de Gini – considerando a variável de renda.

38,07 38,64 37,56 39,73 41,81

44,94 46,9

49,22 50,45

53,6 55,05

34 Cabe dizer que o levantamento sobre a desigualdade de renda tem dificuldades práticas, pois se compara rendimento do trabalhador com o financeiro. O volume do segundo, invariavelmente, é estimado.

Gráfico 2 – Coeficiente de Gini no Brasil e sua tendência (1960-2015)

FONTE: CPS/FGV

De acordo com Soares (2010), “uma das vantagens da utilização do coeficiente de Gini é que a sua variação pode ser facilmente decomposta por fonte de renda”, uma vez que esse indicador “nada mais é que a soma ponderada dos coeficientes de concentração, na qual os pesos de ponderação são os próprios pesos de cada fonte de renda na renda total” (p. 36).

Um levantamento realizado pelo autor supracitado aponta que “transferências públicas foi responsável por aproximadamente um terço da queda de pouco mais que 5,4 pontos de Gini (x100) observados entre 2001 e 2009”, enquanto “aluguéis e transferências de outros domicílios, explicam outros 8% da queda” (p. 37).

O restante, 63% da queda da desigualdade, se deve ao “mercado de trabalho mais favorável aos mais pobres” (idem). Isso não quer dizer que a redução das desigualdades, inclusive pelo trabalho, ocorreu apenas no período

0,537

0,583 0,59

0,609

0,596

0,528

0,496

35 2001-2009, remontando ao ano de 1998, quando “a renda do mercado de trabalho se desconcentra” (idem).

Soares afirma que, em “1999, antes de a desigualdade começar sua queda, o mercado de trabalho já tinha reduzido o coeficiente de Gini em quase 0,4 ponto de Gini (x100)”.

A desigualdade declinou à medida em que o preço do trabalho cresceu a taxas maiores entre as faixas de renda mais pobres, não apenas nos centros e regiões metropolitanas, como periferias e em cidades pequenas e médias.

O incremento de renda propiciado pela valorização do salário mínimo se mostrou importante, sobretudo após 2005. Entre “1995 a 2009, o salário mínimo foi responsável por 21% da queda da desigualdade” (SOARES, 2010, p. 38).

Soares afirma que o trabalho e a recuperação da renda dos trabalhadores foram importantes, pois

dois terços da queda no coeficiente de Gini advêm do mercado de trabalho. Destes, quase um quarto se deve ao salário mínimo, o que mostra que este teve efeitos distributivos importantes. Contudo, os demais três quartos

– ou seja, metade da redução da desigualdade – se devem a fatores no mercado de trabalho que não são o piso salarial (p. 40).

No período do nosso recorte de pesquisa, nota-se uma aceleração da melhora na renda e sua distribuição. O Brasil diminuiu 75% de sua pobreza extrema entre 2001 e 2012, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), em seu relatório publicado em 2014. O índice de pobreza declinou 65% no mesmo período. Nesse relatório, o país deixa o chamado Mapa da Fome pela primeira vez.

De acordo com a mesma metodologia e de acordo com o CPS/FGV, que aponta o crescimento desse setor de rendimento médio denominado Faixa C, as Faixas DE declinaram entre o começo da década de 1990 e o final da década de 2000 (de 62% da população para 39%). Cabe o registro, portanto, que ocorreu uma diminuição das Classes DE e não um empobrecimento das Classes AB.

36 condicionalidades, como o Programa Bolsa Família, foi o principal responsável por esse cenário (NERI, 2008 e POCHMANN, 2012 e 2014).

Na tabela abaixo, notamos o valor e o aumento do salário-mínimo desde o lançamento do Plano Real, que foi lançado em 1994 e consistiu em um conjunto de medidas para estabilizar e reformar a economia brasileira, anteriormente dominada por uma inflação elevada.

Tabela 3 – Apreciação do salário-mínimo (1994-2011)

Ano Valor Aumento % IPCA Aumento real

19944 R$ 70,00 - 916,465 -

1995 R$ 100,00 43 22,41 20,59

1996 R$ 112,00 12 9,56 2,44

1997 R$ 120,00 7,14 5,22 1,92

1998 R$ 130,00 8,33 1,66 6,67

1999 R$ 136,00 4,62 8,94 -4,32

2000 R$ 151,00 11,03 5,97 5,06

2001 R$ 180,00 19,21 7,67 11,54

2002 R$ 200,00 11,11 12,53 -1,42

2003 R$ 240,00 20 9,3 10,7

2004 R$ 260,00 8,33 7,6 0,73

2005 R$ 300,00 15,38 5,69 9,69

2006 R$ 350,00 16,67 3,14 13,53

2007 R$ 380,00 8,57 4,45 4,12

2008 R$ 415,00 9,21 5,9 3,31

2009 R$ 465,00 12,05 4,31 7,74

2010 R$ 510,00 9,68 5,9 3,78

2011 R$ 545,00 6,81 6,5 0,31

Fonte: IBGE. Aumento real: elaboração própria

A valorização do salário-mínimo pode ser bem compreendida a partir da identificação do grau de defasagem entre o salário-mínimo real e o considerado

4 Ocorreram dois reajustes do salário-mínimo em 1994. Optamos por apresentar o último valor.

5 O Plano Real foi lançado apenas no segundo semestre do ano de 1994, daí o índice de inflação acima de

37 ideal6, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomicos (DIEESE).

Nesse caso em particular, a razão da defasagem em abril de 1995 chegou a 11,6 vezes (ou seja, o valor do salário-mínimo seria mais de dez vezes menor que o considerado ideal pelo DIEESE) e foi reduzida a 4,3 vezes em dezembro de 20117.

Segundo o Ministério da Fazenda (2012), o salário mínimo sofreu reajuste nominal de 211% e real (descontando a inflação) de 66% no período entre 2003 e 2012.

O panorama da economia internacional8 no período (anos 2000) também foi fundamental para a tomada de decisão a favor de políticas para a recomposição salarial e valorização acima da inflação, tanto quanto a expansão de gastos na seguridade social. Essa mudança consiste em maior protagonismo dos países em desenvolvimento no crescimento econômico global. Entre 2001-2011, economias emergentes cresceram a taxas maiores do que os países desenvolvidos.

De acordo com Alves (2015, p. 01), “entre 1981 e 1990, as economias avançadas [cresceram em] média [...] 3,3% ao ano [...] e as emergentes [a uma] média de 3,4% ao ano”, ao passo em que a “economia brasileira, com grandes oscilações, apresentou crescimento médio de apenas 1,6% ao ano”.

Durante o período compreendido entre “1991 e 2000, as economias avançadas reduziam o ritmo de crescimento para uma média de 2,8% ao ano e as emergentes subiram para uma média de 3,8% ao ano”, embora “o crescimento da renda per capita das economias avançadas e emergentes [tenha

6 O DIEESE o define como Salário-mínimo Necessário. O instituto “considera o preceito constitucional de

que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família e que é único para todo o país. Usa como base também o Decreto lei 399, que estabelece que o gasto com alimentação de um trabalhador adulto não pode ser inferior ao custo da Cesta Básica Nacional”.

7 Em termos de horas trabalhadas (incluindo trabalhadores cujo salário supera o mínimo), também notamos

incremento no poder de compra, tomando por referência o valor da cesta básica. Tais indicadores serão explicitados no próximo capítulo dessa tese.

8 O panorama internacional será explicitado em capítulo futuro. Optamos, agora, por uma exposição

38

sido a] mesmo nos anos 90”. A economia do Brasil apresentou crescimento médio de 2,7% nos anos 1990 (ALVES, 2015, p. 01-02).

Observando o crescimento das economias em desenvolvimento versus as economias avançadas, notamos que “o ritmo de crescimento da economia internacional manteve a liderança das economias avançadas sobre as economias emergentes, mantendo o quadro de desigualdade na distribuição de renda entre os países”.

Dessa forma,

a partir do ano 2000, houve uma aceleração do crescimento das economias emergentes (com média de 6,2% ao ano entre 2001 a 2010) e redução do ritmo de crescimento das economias avançadas (com média de 1,6% ao ano). O Brasil apresentou crescimento médio de 3,7% ao ano entre 2001 e 2010 e de 4% ao ano entre 2003 e 2010 (ALVES, 2015, p. 2).

Nesse momento histórico, a política econômica brasileira não se pautou pela substituição de importações e fortalecimento da indústria9, mas no fomento ao mercado interno. Durante o governo Lula, o preço das commodities (como o petróleo, o minério de ferro, a soja, a carne, o frango e o café) sofreram, ano após ano, aumentos expressivos. Nesse sentido, o governo brasileiro pôde à época concentrar-se em fortalecer o consumo das famílias.

Não seria exagero dizer que o governo Lula manteve a abordagem macroeconômica legada pelo governo anterior (incluindo o tripé metas de inflação, fiscais e câmbio flutuante) e atuou de maneira transformadora no âmbito da economia doméstica, das famílias. Foi amparado pelo quadro internacional, com a elevação das cotações internacionais dos principais produtos da pauta brasileira de exportação.

9 No relatório intitulado "Por que reindustrializar o Brasil?", a Federação das Indústrias de São Paulo afirma

39 Manter a abordagem macroeconômica legada10 – é importante ressaltar – não significa necessariamente continuar a gestão econômica em sua totalidade. De fato, alguns elementos considerados prioritários pelo governo Fernando Henrique Cardoso não foram continuados. O principal, provavelmente, seja a agenda de privatizações dos maiores ativos federais, prioridade na gestão anterior e desconsiderada nos anos Lula.

Apenas para ilustrar o que afirmamos nessa apresentação, o gráfico abaixo traz a valorização das commodities entre 1994 e 2011 (IPEADATA, 2014), de elevada importância para a pauta de exportação brasileira.

Gráfico 3 – Preço das commodities - índice geral (1994 a 2011)

Fonte: IPEADATA

É interessante notar que a elevação mais acentuada dos preços ocorre a partir dos anos de 2003 e 2004, sofrendo uma queda no ano de 2008, quando começou uma crise econômica global, recuperando-se logo em seguida.

Beneficiado pela bonança proporcionada pelos preços de commodities, o país enfatizou políticas sociais e medidas de ampliação do mercado interno, como a valorização da remuneração do trabalho e o aumento extraordinário de crédito, com a ampliação da participação dos bancos públicos.

10 Especialmente a manutenção das políticas para o câmbio (flutuante), fiscal (regime de metas) e

inflacionária (regime de metas). Os anos Lula atraíram capital financeiro internacional, dadas as altas taxas de juros, e investimentos estrangeiros diretos, na medida em que os mercados consumidores brasileiro e latino-americano eram promissores.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1994.01 1994.08 1995.03 1995.10 1996.05 1996.12 1997.07 1998.02 19

98

.09

1999.04 1999.11 2000.06 2001.01 2001.08 2002.03 2002.10 2003.05 2003.12 2004.07 2005.02 2005.09 2006.04 2006.11 2007.06 2008.01 20

08

.08

40 Especificamente sobre o aumento de crédito no país, há a ampliação de

26,0 pontos percentuais (p.p.) do produto interno bruto (PIB), em dezembro de 2002, para 53,8 p.p. do PIB, em dezembro de 2012. Ao longo deste período, a oferta de crédito por bancos privados elevou-se de 16,3 p.p. do PIB para 28,0 p.p., enquanto o sistema financeiro público foi responsável por um aumento do crédito da ordem de 16 p.p. do PIB (A Evolução do Crédito entre 2003 e 2012 - IPEA, 2014, p. 310)

Os empréstimos para pessoas físicas foi o que mais cresceu: 271% em dez anos (de 9,3 pp do PIB para 25,2pp). Desse modo, o “peso desta categoria [foi elevado] de 36% para 47%, no crédito total” (idem).

Gráfico 4 – Crédito à pessoa física nos anos 2000 (% do PIB)

Fonte: IPEA, 2014

O efeito do crédito foi o aumento de vendas de bens de consumo e serviços, aquecendo a economia. O significado era, justamente, o da criação de um ambiente positivo para o consumo das famílias, elevando o Produto Interno Bruto mas, mais especificamente, o setor terciário, de serviços, grande empregador no país. O varejo brasileiro viveu uma Era de Ouro.

Questões demográficas também atuaram positivamente na diminuição da pobreza e da miséria, associada à melhoria de outros indicadores, como o aumento da escolaridade média da população ocupada. A Tabela quatro evidencia o último indicador citado.

9,3 9,4 10,5

12,3 13,8

16 17,6

19,6 20,6

22,7

25,2

0 5 10 15 20 25 30

41 Tabela 4 – Escolaridade média da população ocupada

Escolaridade Anos

2003 2011

Até 1 ano de estudo 3 1,6

Entre 1 e 3 anos de estudo 6,3 3,4 Entre 4 e 7 anos de estudo 24,7 17,3 Entre 8 e 10 anos de estudo 19,1 17 11 anos ou mais de estudo 46,7 60,7 Fonte: IBGE. Aumento real: elaboração própria

No Brasil, por exemplo, a taxa de fecundidade caiu 10% entre 2004 e 2011, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (IBGE, 2011), mantendo uma trajetória de diminuição do número de integrantes de uma família. Queda cujo resultado, ao passar dos anos, é o aumento da População em Idade Ativa (PIA).

Tais elementos associados, quais sejam: o panorama internacional, a recomposição salarial e aumento do preço do trabalho, formalização do emprego, as políticas de transferência de renda com condicionalidades (como a manutenção de filhos na escola e a vacinação infantil no momento correto) e o crédito ampliado, resultaram em uma ascensão – ao menos sob a perspectiva da renda – jamais documentada na história brasileira.

No período histórico assinalado – a década de 2000 – o governo brasileiro mantém o núcleo duro da política macroeconômica, mas atua para continuamente modificar a economia familiar, incluindo uma perspectiva territorial de políticas públicas, favorecendo periferias e os menores municípios. A agenda governamental também sofreu alterações, como é fácil perceber, oriundas claramente das condições políticas.

42 O lulismo seria um reformismo fraco, que

fomenta o ciclo de acumulação no interior de um capitalismo já relativamente desregulamentado, sem reverter a precarização, mas aumentando o número de trabalhadores cobertos pelos direitos trabalhistas ainda existentes e permitindo que estes se auto-organizem para amplia-los (SINGER, 2012, p. 199).

Singer chama a atenção para o processo de desenvolvimento que ocorre de maneira mais acelerada nas regiões mais pobres do país e nas camadas populares, pois “para quem está se libertando do inferno do desemprego, a precariedade com carteira assinada é um patamar superior” (Idem).

Levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no relatório intitulado “Síntese dos Indicadores Sociais – 2014”, confirmam a aceleração do trabalho formal apontada por Néri (2008), Singer (2012) e Pochmann (2012 e 2014). Entre 2004 e 2013, empregos formais subiram cerca de 25%, deixando de representar 46% das ocupações totais para chegar à parcela de 58%.

O termo utilizado por Singer, Lulismo, também pode ser encontrado em trabalhos de outros autores brasileiros, com interpretações distintas. Nenhum deles desenvolvendo-o enquanto tese.

André Singer identifica o quadro socioeconômico até agora explanado (para a sua tese, são evidências) aqui e o vincula aos resultados eleitorais (comprovação) das eleições presidenciais, em que os candidatos do Partido dos Trabalhadores (Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff) venceram as disputas de 2006, 2010 e 2014 graças à adesão maciça do eleitorado das faixas de rendimento C, D e E, sobretudo localizados em pequenas cidades, periferias e regiões Norte e Nordeste do país – as mais beneficiadas com as políticas públicas e cenário econômico já explicitados em páginas anteriores.

Ao todo, são quatro vitórias das coligações encabeçadas pelo partido em questão (o resultado de todas as eleições, desde 2006, estão em anexo), entre 2002 e 2014 (somando dezesseis anos, quando se encerrar o mandato de Rousseff, no final de 2018).

43 seja, experimentando novamente a intervenção social visando o desenvolvimento socioeconômico.

Governos de Chávez e Morales intensificaram políticas sociais financiadas majoritariamente pela elevação de preços do petróleo e do gás. O último, revisando profundamente as cláusulas dos contratos celebrados com a iniciativa privada para a exploração dos recursos naturais. A Argentina se beneficiou com o preço do trigo, da carne e exportação de manufaturados para o Brasil.

O governo brasileiro tem sido desde então um relevante fiador da chamada integração econômica da América Latina, em geral, e a do Sul, em particular, no contexto do que Bresser-Pereira denominou “terceiro discurso”.

O “novo desenvolvimentismo” seria, pois, uma alternativa aos ortodoxos e o desenvolvimentismo de décadas anteriores, “um conjunto de valores, ideias, instituições e políticas econômicas através das quais, no início do século XXI, os países de renda média procuram alcançar os países desenvolvidos” (BRESSER-PEREIRA, 2011, p. 17).

De acordo com o Bresser-Pereira, o novo desenvolvimentismo não é uma teoria econômica, mas uma “estratégia”; é uma estratégia nacional de desenvolvimento, baseada principalmente na macroeconomia keynesiana e na teoria econômica do desenvolvimento (p. 17).

Seria, pois,

o conjunto de ideias que permite aos países em desenvolvimento rejeitarem as propostas e pressões dos países ricos por políticas econômicas e de reforma, como a liberalização da conta de capital e o crescimento com poupança externa, na medida em que essas propostas são tentativas neoimperialistas de neutralizar o crescimento econômico dos países concorrentes (p. 17)