Elaine Ma ria Sarapk a

O I m pact o Urbano do Shooping Cent er: quest ões t errit oriais e sociais

Dissertação apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie com o requisit o para

obt enção do t ít ulo de Mest re em Arquit etura e Urbanism o.

Orientador( a) : Profa. Dra. Gilda Collet Bruna

S243o Sarapka, Elaine Maria

O im pact o urbano do shopping cent er : quest ões t errit oriais

e sociais / Elaine Maria Sarapka– 2007. 283 f.: il. ; 30 cm

Dissert ação ( Mest rado em arquit et ura e urbanism o) - Pós-

Pós- Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie,

São Paulo, 2007.

Referências bibliográficas : f. 271- 282.

1. Shopping Cent er. 2. Planej am ent o urbano. 3. Sust ent abilidade urbana. I . Tít ulo.

Elaine Maria Sarapka

O I m pact o Urbano do Shooping Cent er: quest ões t errit oriais e sociais

Dissertação apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie com o requisit o para

obt enção do t ít ulo de Mest re em Arquit etura e Urbanism o.

Aprovada em _____________:

BANCA EXAMI NADORA

Profa. Dra. Gilda Collet Bruna Universidade Presbit eriana Mackenzie

Profª Drª Eunice Helena Sguizzardi Abascal Universidade Presbit eriana Mackenzie

Agradecim entos

À m inha Mãe Leonor, “ por t oda a m inha vida” ...

Ao m eu pai Carlos, m eu irm ão Jorge e fam ília, pela cont ribuição na m inha evolução.

Agradeço especialm ent e a Profª Drª Gilda Collet Bruna, pelo incent ivo, com panheirism o e carinho nessa j ornada pessoal e profissional.

Ao Prof. Dr. Paulo Bruna, por m e proporcionar m om ent os preciosos de aprendizagem .

À Profª Drª Eliane Monet t i, pela cont ribuição nas observações e no encam inham ento da pesquisa.

À Profª Drª Eunice H. Sguizzardi Abascal pelos com entários valiosos.

Aos professores, Ricardo Medrano, Wilson Flório, Júlio Art igas, Renat o da Silva, pela sensibilidade.

Ao grande am igo André Ribeiro, por ser fundam ent al e especial.

Aos am igos Renan Medau, Carm en Bonfin, José Carlos Fernandes, Ricardo Eche, pela solidariedade.

Aos am igos, Angélica Sarapka, Carlos Barbosa, Márcia Fit zgibbon, Rogério Sanches, Sandra Lopes, pela cum plicidade.

Aos funcionários da Prefeit ura Municipal de Cam pinas, pela recept ividade.

Às Com panheiras do “ Proj et o Mãe Maria” , pela com preensão.

La ciudad, creación del hom bre, debe servirle y debe ser m odelada para que así sea.

Resum o

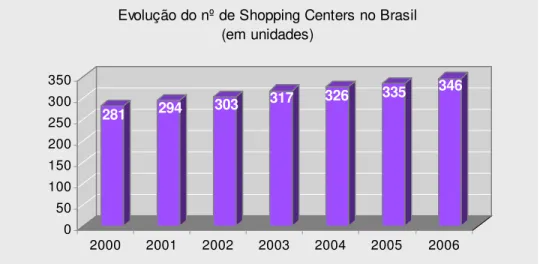

O Shopping Cent er, é um equipam ent o urbano que t em m ost rado expressividade na paisagem das cidades, nesses quarent a anos de sua exist ência no Brasil, pois além de t er aum ent ado significat ivam ent e seu núm ero, ocupa grandes ext ensões no t errit ório e concent ra diferent es atividades. Esse t rabalho analisa os im pact os result ant es da im plant ação dos shopping cent ers, onde se dest acam :

• Os im pact os t errit oriais, est udando- se as t ransform ações que ocorrem no espaço físico: quanto à necessidades de adaptações do sistem a viário para seu acesso; a sua caract eríst ica de m udar o uso do solo, e gerar adensam ent o e gent rificação;

• Os im pact os sociais, analisando sua cont ribuição à população em oferecer um espaço, que em bora de carát er privado pode ser ut ilizado com o espaço público de convívio e lazer, com qualidade e segurança. Sua cont ribuição ao reunir com ércio e serviços, agilizando as t arefas diárias da população. E ainda a sua capacidade em gerar em pregos;

Abstract

Shopping Cent re is an urban facilit y which t hat is becom ing very im port ant in t he cit ies’ landscape, during t hese last fort y years in Brazil. Their num ber has increase significant ly and t hey occupy large part s of t he t errit ory and concent rat e different act ivit ies. This work analyses t he im pacts of the im plem entation of shopping centers, in three different ways:

• The t errit orial im pact s, st udying t he t ransform at ions in t he urban t issue relat ing t o t he need of road syst em adapt at ions for access; and t he changes of land use in order t o generate densification and gent rificat ion

• The social im pacts, analyzing the shopping cent er cont ribut ion t o t he populat ion t hat alt hough of privat e charact er can be used in a public space for leisure and recreat ion, wit h qualit y and safet y. Com bining com m erce and services it offers m any possibilit ies for t he daily t asks of t he populat ion, as well as it generat es em ploym ent s.

• The environm ent al im pact s relat ed t o t he air qualit y, t he solid wast es produced and t he noise level. I t considers how t hese aspect s can be m inim ized and which solut ions can be t ransform ed int o benefit s.

Sum ário

O shopping cent er form a novos pólos urbano de desenvolvim ent o. Novos núcleos at raem população que nest e caso por se t rat ar de um a área t am bém de com ércio pode ser denom inada de client e; gera em pregos, que envolvem a cont rat ação de profissionais em diferent es níveis, um a vez que est es post os são oferecidos pelo próprio shopping para at uar na sua área adm inist rat iva, de segurança, de m anut enção ou pelos loj ist as, que t am bém cont am com det erm inada hierarquia de acordo com o t ipo de com ércio ou serviço, para o bom funcionam ent o do seu negócio; dist ribuem bens e serviços à população, que reduzem o núm ero de viagens para execut ar at ividades diversas com o: com pras; serviços, que pode ser o de lavanderia, de cabeleireiro, consert o de sapat os e out ros; lazer e alim ent ação. O shopping cent er ainda pode gerar qualidade am bient al, ao se int roduzir m at eriais e equipam ent os em sua const rução que não agridam ao m eio am bient e e t am bém com a im plem ent ação de program as que possam int egrá- lo ao m eio am bient e no qual est á sendo inserido, com o a preservação de áreas verdes na form a de parques ou praças e t am bém na m elhoria de acessos viários, que beneficiem não só o t rânsit o gerado pelo em preendim ent o, m as que t am bém proporcione m elhores condições para a circulação do t ransport e colet ivo, a exem plo do Parque Dom Pedro Shopping.

represent am 54,6% do t ot al est ão localizados em áreas consideradas de “ Capit al” , e 157 unidades que represent am 45,4% se localizam em áreas de “ I nt erior” , ou sej a os núm eros são quase equivalent es o que dem onst ra que m uit os dos novos shopping centers estão sendo im plantados, em áreas m ais próxim as a áreas rurais e que est ão se urbanizando.

O est udo realizado t em com o obj et ivo identificar os im pactos físicos, am bient ais e sociais que ocorrem no m eio urbano com a im plant ação de um Shopping Cent er, e at ravés dest e est udo, buscar alt ernativas de localização na cidade, alt ernat ivas de proj et o enquant o t ipologia, e verificar sua eficiência enquant o equipam ent o est rut urador da área urbana.

A m et odologia utilizada, se baseou a princípio, na pesquisa e revisão bibliográfica, est udando a expansão urbana, e os planos que foram desenvolvidos e im plant ados, quando os cent ros urbanos ult rapassaram a barreira form ada pelas m uralhas, at é as configurações m ais atuais da área urbana; e a evolução e relação do com ércio nesse m ecanism o; e com o essas relações se transform am com a chegada dos shopping cent ers.

Escolheram - se os shopping cent ers localizados em Cam pinas, pelo fat o dessa cidade fazer part e de um a região m et ropolit ana sit uada próxim a à cidade de São Paulo, facilitando tanto os levantam entos de cam po com o as próprias viagens São Paulo-Cam pinas; m as im port ant e t am bém , é que est es shopping cent ers foram m enos est udados que os localizados em São Paulo.

Os shopping cent ers foram visitados e observados t endo- se com o base os aspect os est udados quant o a sua inserção no m eio urbano e a expansão da m alha urbana da cidade de Cam pinas. Foi est udado o Plano Diret or do Município at ual que é a Lei Com plem ent ar nº 15 de 27/ 12/ 2006 e os ant eriores, e t am bém os m apas que regist ram as t ransform ações urbanas.

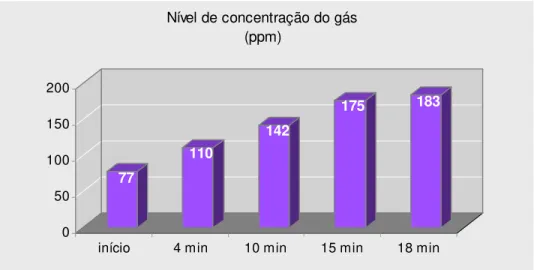

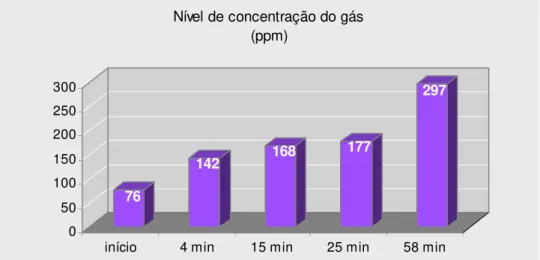

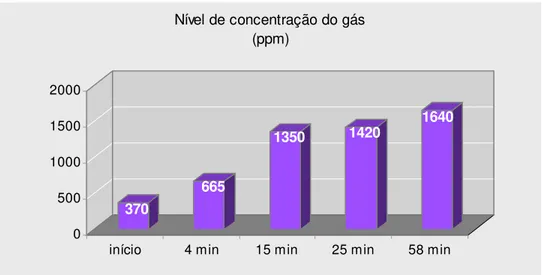

Além dos est udos, foi realizada um a pesquisa nos t rês shoppings obj et os de est udo, para se obt er dados quant o à em issão de ruídos, para avaliar o im pact o negat ivo nas im ediações dest es equipam ent os.

Para discut ir o estudo t eórico e dem onst rar o result ado das observações e pesquisa efet uadas no local, a dissert ação foi organizada em t rês capít ulos descrit os a seguir:

que ocorreram em det erm inadas décadas, e ent re essas atividades, o com ércio com o part e dessa dinâm ica. O desenvolvim ent o do com ércio a part ir do século XI X, at é os shopping centers. Com o surgiram os shopping centers e sua classificação. A expansão da cidade de Cam pinas, seu planej am ent o e sua configuração espacial em relação a out ras cidades.

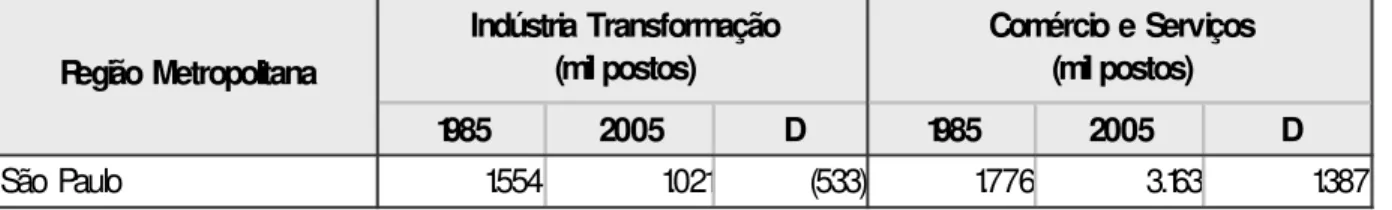

O Capítulo 2 direciona os estudos de expansão e do planej am ento urbano, assim com o do desenvolvim ent o do com ércio para o cenário brasileiro, com dest aque para São Paulo, pelas inovações de est abelecim ent os com erciais e de novas form as de com ércio, e t am bém por t er sido a prim eira cidade do país a receber a const rução de um shopping cent er. Esse capít ulo t am bém discorre sobre a influência da logíst ica nas form as atuais de com ércio.

1

1

QUADRO TEÓRI CO

A expansão urbana de Cam pinas1 assem elha- se ao processo de suburbanização ocorrido nos Est ados Unidos e t am bém em São Paulo ( BRUNA et al., 2006) , o qual se deu devido ao deslocam ent o das indúst rias, para áreas m ais periféricas da cidade, dando origem a um a nova sociedade, a qual apesar de se est abelecer na periferia, possuía um poder aquisit ivo de m édio a alt o.

Com o planej ar a expansão das cidades de m aneira que os im pact os desse crescim ent o fossem m inim izados, sem pre foi um grande desafio. Na Europa, o desafio

foi de com o estruturar o crescim ento das cidades as quais est avam recebendo grande núm ero de pessoas devido ao período de re- organizar o t rabalho de art esãos que sofriam a concorrência da indúst ria nascent e. Desse m odo o t rabalho que desenvolvido na área rural, passou a ser feit o dent ro das m uralhas que definiam a cidade ( BENEVOLO, 2005) .

As m uralhas que ant es represent avam benefício à população proporcionando- lhes segurança, passam a represent ar um a am eaça à saúde e à higiene e at é m esm o a m oral, com o adensam ento populacional da cidade, um a vez que as pessoas passaram a viver em m oradias m uit o populosas e com pouca insolação e ventilação, devido a lim itação im posta pela m uralha.

Vários planos surgiram , sendo que a “ nova Paris dem onstra o sucesso da gest ão pós- liberal, e se t orna o m odelo reconhecido por t odas as cidades do m undo, da m etade do século XI X em diante.” ( BENEVOLO, 2005, p. 589) . Paris, j á havia rom pido os lim ites de suas m uralhas, as quais foram subst it uídas por um t raçado de avenidas arborizadas, os boulevards, ocasionando um a aproxim ação da sua periferia com o cam po.

fez- se necessária a destruição de m uitos edifícios de im portância histórica. Esse novo sist em a viário t eve com o base as est rat égias m ilit ares, com avenidas ret as que beneficiavam a passagem de bat alhões, além de proporcionar- lhes dest aque aos m onum ent os com obj et ivo de orient ação na cidade. Vários núcleos parcialm ent e aut ônom os foram criados ao redor do núcleo principal, a Com una de Paris, m as t am bém foram conect ados ent re si at ravés das vias públicas. A im plant ação do novo plano ocorreu entre 1851 e 1870, quando houve condições propícias face às leis que passaram a vigorar: Lei de Expropriação de 1840 e Lei Sanit ária de 1850.

1

2

PRI MÓRDI OS DA I NDUSTRI ALI ZAÇÃO: CI ADES EUROPÉI AS

E CAMPI NAS

em Cam pinas, est im ulando m ais ainda o desenvolvim ent o urbano da região, pois t ransport avam t am bém , além da produção, m igrant es que vinham t rabalhar na região. Assim , com ércio e indust rialização, pode- se dizer, at uam conj unt am ent e, im pulsionando- se m ut uam ent e, englobando na época, vários produt os com o calçados, colchões, carruagens, cigarros, m óveis, gelo, sabão e m uit os out ros ( BERNARDO, 2002; CADERNO DE SUBSÍ DI OS, 2006) .

Nesse período de final do século XI X, o planej am ent o visava basicam ent e à higiene da cidade, pois ainda se sent iam os efeit os da epidem ia de febre am arela, sem elhant e ao que ocorreu em Barcelona. Com parat ivam ent e, t em - se em m ente o

m odelo de Cerda2 de 1859, que é com post o por t rês part es: ( a) part e analít ica, com levant am ent o do exist ent e, em relação ao espaço e t am bém est at íst ica dos hábit os da população; ( b) part e sint ética apresentando as reflexões sobre as propost as do plano de “ ensanche” ( um a expansão planej ada de área urbana, em quadrícula ou m alha ort ogonal – Wikipedia, 2007; am pliação de um a cidade ou bairro, FLAVI AN; FERNÁNDEZ, 1997) ; e ( c) part e gráfica conhecida com o At las, onde se regist ram os desenhos das habitações e planos urbanos de out ras cidades, ent re os quais os de Buenos Aires, Bost on, Filadélfia e Marselha. ( CERDÀ, 1991, vol .1) .

Um a das lições observadas no que Cerdà ( 1991, vol. 1) expõe quant o à prát ica em seu plano para a cidade é o fat o de Barcelona j á t er t ido suas m uralhas derrubadas ou m odificadas por quatro vezes, m as as m odificações feitas não levaram em consideração os direit os de m oradia condigna, nem a saúde da população, m as sim focalizaram o lucro de alguns poucos. Ou sej a, CERDÀ ( 1991, p. 55, vol. 1) , observa e t ent a evit ar que “ um a grande m ej ora publica se conviert a en provechosa y privada especulacion” . Nest e caso Cerdà não int erfere diret am ent e no núcleo urbano exist ent e, deixando- o prat icam ent e int act o, diferent em ent e de Haussm ann com relação ao plano de Paris, que abriu grandes avenidas e organizou grandes rot at órias ( “ carrefours” ) ( BENEVOLO, 2005) . Est e núcleo urbano cent ral foi abraçado por um t ecido ret icular, no caso de Barcelona, com o propósit o de não est abelecer lim it es a um a cidade abert a, sem m uros, inserindo- se num t raçado radial. Duas diagonais são as art érias principais de fluxo, um a delas est ando conect ada diret am ent e ao port o. ( CASTRO GONSALES, 2005) .

ainda est abelece o perím etro urbano da cidade e as norm as edilícias, det erm inando a alt ura das edificações.

solar, necessária a saúde do corpo e t am bém ao am bient e onde se vive; ( c) a água, necessária para a alim ent ação, higiene, rega das plant as, lim peza t am bém para uso nas indúst rias; ( d) o solo, que at ua na produção de m uit os alim ent os. ( CERDÀ, 1991, vol. 1)

Com parat ivam ent e ao aport e de Cerdà para Barcelona que delim it ou o núcleo urbano cent ral, em Cam pinas foi delim itada por lei, a área urbana. I gualm ent e t am bém foram est abelecidas as prim eiras legislações urbanas em am bas as cidades. Em Barcelona Cerdà fez um levant am ent o t opográfico da região, reconhecendo as cidades vizinhas e delim it ando o t errit ório de Barcelona a ser reform ado, e planej ando sua expansão. Apesar dessas ações e de t er feit o avenidas, est a nova est rut ura não int erfere no núcleo urbano cent ral.

sej am feit os com facilidade, com odidade, rapidez e com cust o reduzidos. ( CERDÀ, 1991, vol. 1)

Com esses princípios a expansão da cidade de Barcelona ocorreu no espaço form ado ent re o núcleo central m urado e os povoados vizinhos. As quadras se form aram com o ilhas de edifícios voltados para um pát io cent ral com um , m as que t êm acessos que os int egram à rua, com o se fossem um a cont inuidade dest a. ( CASTRO GONSALES, 2005) .

Em Cam pinas, a vinda de um grande núm ero de pessoas em busca de t rabalho nas indúst rias e serviços que foram se criando, fez com que inúm eros bairros fossem surgindo nas proxim idades das indúst rias, assim com o pert o das Rodovias que t am bém com eçavam a se est rut urar. No ent ant o, as m elhorias em infra- est rut ura som ente foram incorporadas nas décadas de 1950 a 1990, quando se efetivou a consolidação da econom ia indust rial, causando aum ent o significat ivo no t errit ório da cidade e de sua população. Desse m odo, da ant iga form ação agrária, a cidade agora com eça a t er um crescim ent o baseado na produção indust rial, chegando a um adensam ent o urbano considerável.

do urbanist a Prest es Maia foi cont rat ado para desenvolver est e plano, o qual foi recebido pela cidade em 1938, com a propost a de um am plo conj unt o de ações para im pulsioná- la com o pólo tecnológico ( BERNARDO, 2002; CADERNO DE SUBSÍ DI OS, 2006) .

Mas, para t raçar um a análise desses prim órdios da form ação da área urbana de Cam pinas, dest acando aspect os do pensam ent o urbaníst ico ent ão dom inant e Barcelona e o Plano de Cerda ainda são o paradigm a. Desse m odo dest aca-se que no caso de Barcelona o t raçado das quadras urbanas “ reduz” a escala e im ponência das m uralhas, subst it uindo- as pelos quart eirões volt ados para seus pát ios int ernos. Ou sej a, esse pát io t am bém fecha as residências para as ruas, dando- lhes ainda a sensação de proteção que as pessoas sentiam com a presença das m uralhas e proporcionavam t am bém a insolação necessária às habit ações que se abrem para est e pát io cent ral e não para a rua. Cerdà criou assim um espaço de uso público sem ifechado, pois seus acessos m ost ravam - se perm anent em ent e abert os, podendo ser ent endidos com o represent antes das port as de ent rada da cidade, proporcionando um a idéia de segurança à qual a população est ava habit uada.

sem lim it es se opondo à idéia da cidade m edieval lim it ada e insalubre física e m oralm ent e. Ainda associou a esse traçado o sistem a radial, o qual proporcionaria m aior fluidez do t rafego que se dirigia de qualquer pont o da cidade ao cent ro. Ele era cont rário ao uso do sist em a radial puro, pois dizia prej udicar a com unicação ent re os bairros, além de privilegiar os t errenos cent rais, acarret ando um a valorização dos m esm os ( CERDÀ, 1991, vol. 1) .

Esse sist em a ret icular é encontrado nos planos de out ras cidades européias e am ericanas, onde exist e t ant o o t raçado ret angular, com o em Nova I orque, com o o quadricular com o em Buenos Aires.

Las plantas com paradas de New York, de Washington, de Buenos Aires y de otras ciudades am ericanas y de las europeas de Edinburgo, de Marsella o de Turín, todas ellas planteadas com o nuevos trazados en cuadrícula, son la referencia com probatoria de la idea de ciudad “ abiert a e ilim itadas” que Cerdà buscaba com o paradigm a para su Ensanche. ( SOLÀ- MORALES apud CERDÀ, 1991, p.24) .

MUNI CÍ PI O, 2006, p. 2) , enquant o os quint ais ficavam int erior da quadra form ando um pát io int erno com o nos m oldes de Barcelona.

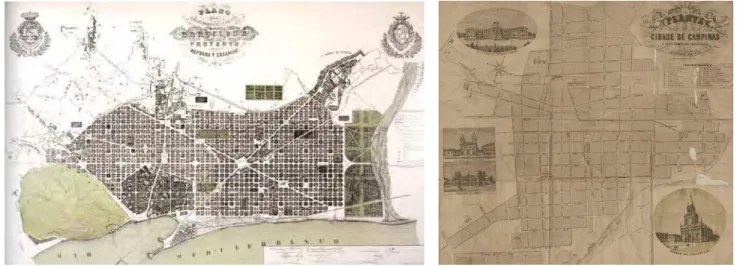

Figura 1 Plano dos arredores da cidade de Barcelona e projeto de sua Figura 2 Mapa da cidade de Campinas de 1878. reforma e “ensanche”.(ampliação), aprovado pela Ordem Real, por Sua (Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Campinas, acesso em Majestade a Rainha em 7 de junho de 1859. 11/05/07)

(Fonte: CERDÀ, 1991, vol.1, p. 453).

habit ações proporcionando m aior ventilação e insolação, o que represent a além de m elhor qualidade de vida, t am bém a possibilidade de aum ent ar a saúde e a vida m édia da população na cidade que era considerada m uit o baixa em relação a out ras cidades européias, principalm ent e Londres. Em com paração a Londres, Barcelona possuía um clim a m ais am eno e saudável, port ant o est e clim a deveria ser ut ilizado em benefício dos habit ant es. De acordo com pesquisas efet uadas na época a vida m édia em Barcelona era em t orno de 36 anos para as classes de m aior poder aquisit ivo e de 23 anos para as classes de m enor poder aquisit ivo ( CERDÀ, 1991, vol. 1) .

Sobre os ant igos canais que t inham com o função a drenagem da cidade ant iga de Barcelona, foram const ruídas as “ Ram blas” , que são avenidas que possuem um passeio central para pedest res, bem arborizado, e onde se desenvolveu um local de com ércio, e at ualm ent e se localizam m uit os quiosques, sendo m uit o freqüent ado por t urist as.

Las plazas debieran hallarse con profusion em t odas las ciudades porque en ellas y solo en ellas debieran establecerse las t iendas que por su com ercio se hallan m uy frecuentadas. En ellas podrán estacionarse los carruaj es ligeros que si m olestos son para el que m archa á pié cuando están en m ovim iento, no lo son m enos cuando se hallan paradas obstruyendo por lo general el paso por las principales calles de nuestras ciudades ( CERDÀ, 1991, p. 81, vol. 1) .

pagos pelos m ercadores, j á const avam em seus art igos, os quais não sofreram alt erações com o plano de “ ensanche” . Tam bém dispunha de um a observação, a qual se referia à m aneira educada e civilizada com a qual o com erciante deveria t rat ar o consum idor ( CERDÁ, 1991, vol. 1) .

Devido à pouca publicação exist ent e na época referent e a planej am ent o urbano, Cerdà buscava experiências em out ras cidades onde observava result ados satisfat órios de organização e lim peza. Londres, havia se t ornado um a referência, pois havia passado por processo sem elhant e de degradação e no m om ent o era um m odelo de higiene, o que est ava ocasionando um aum ent o populacional sem precedent es, pois regist rou- se um a dim inuição no índice de m ort alidade ( CERDÀ, 1991, vol. 1) .

t er um a qualidade de vida m elhor do que out ros países com clim a m ais privilegiado, e t am bém com grande incidência de áreas verdes const it uídas de j ardins públicos e privados. O crescim ent o da cidade se associa ao aum ent o no poder aquisit ivo de seus habit ant es, que passam a t er um t rabalho rem unerado t anto na cidade pelo t rabalho na indúst ria, com o no cam po com o t rabalho agrícola. O centro por sua vez, t orna- se um aglom erado cada vez m aior em núm ero de pessoas e em t rânsit o, pois em suas ruas est reit as com eçam a t rafegar veículos sobre pneus, o que faz com que as classes de m aior poder aquisit ivo, passem a preferir os espaços m ais am plos da periferia, para m oradia. Out ro fat or que t am bém contribuiu com sua expansão foi à const rução das est radas de ferro, que j á exist iam desde 1825 na I nglat erra e em out ros países e que facilitavam o deslocam ent o das pessoas e das m ercadorias, podendo “ expandir” o espaço ent re m orar e o t rabalho. Cada vez m ais os lim it es ent re periferia e cam po se est reit am e t ornam - se im percept íveis, O que passa a ocorrer nessa periferia, ent ão, é um a m ist ura de usos, pois é o local ideal para se inst alar novas indust rias e t am bém novos bairros residenciais, que são acom panhados pelo com ércio e serviços. As habit ações do cent ro, com espaços com pact os, passam a se dest inar à m oradia de classe de m enor poder aquisit ivo ou de im igrant es que chegam at raídos pelo t rabalho. ( BENEVOLO, 2005) .

processo de periferização acelerado se deve ao fat o t ant o da inst alação de novas indúst rias, o que proporcionou a form ação de novos bairros, com o t am bém ao alt o cust o da m oradia nas áreas centrais, um a vez que essa área sofreu um a grande valorização em função de t er recebido adequações para propiciar um a boa qualidade de vida. Com eça a haver t am bém na área cent ral e int erm ediária, a com pra de lot es, pela população com poder aquisit ivo m édio, com int uit o de lucro num a venda fut ura. ( BERNARDO, 2002; CADERNO DE SUBSÍ DI OS, 2006)

Ainda quant o ao subúrbio pode- se dizer que devido ao cust o m enor dos lotes, é possível construir um a casa confort ável com j ardins ext ensos, gerando um a paisagem am pla e com facilidades nos deslocam ent os, em cont rast e com a paisagem da cidade de enclausuram ent o e congest ionam ent o. Para as pessoas que passam a residir nos subúrbios, e continuam a se direcionar para a cidade diariam ent e, as diferenças se t ornam m ais evident es agregando ao espaço físico do subúrbio, m aior valorização. Out ro fat or de dist inção ent re a paisagem da cidade e a paisagem suburbana, é o grande aum ent o da população de baixa renda, que com eçou a residir em cort iços nas áreas cent rais, o que ocasionou a proliferação de m uit as doenças, face às condições precárias de higiene, além da presença de m endigos nas ruas. ( MUMFORD, 1965)

t am bém em relação à sociedade que ali se est abeleceu, pois no início est as pessoas t inham um poder aquisit ivo alt o, e podiam adquirir um lot e com área m aior do que os lot es exist ent es na cidade, além do privilégio de desfrut ar de m elhor qualidade am bient al. Ainda para ele, o subúrbio resgat a a idéia de vizinhança, espalhada pela cidade com o núm ero crescente e repent ino da população, o que gera um anonim at o ent re as pessoas e cria t am bém um a insegurança, pois a sensação de prot eção é gerada t am bém , quando se est á próxim o a am igos e conhecidos ( NI EMEYER, 2000) .

Com o m encionado, Cam pinas t eve o início de sua indust rialização no final do século XI X, quando se form ou t am bém um a área com ercial que ao at rair população, cont ribuiu para a expansão da cidade.

Assim , est e processo de expansão pode- se dizer t er sido sem elhant e aquele ocorrido tanto em cidades m uradas, com lim ites m ais definidos, com o em cidades com carát er m ais ilim it ado, a que na realidade devido ao aum ent o populacional, a expansão urbana foi det ida por barreiras físicas dos m uros, m as criou um dist anciam ent o do cent ro t radicional, em bora continuasse dependent e dest e, o que im plicava em m aior fluxo ocorrendo em est ruturas j á ult rapassadas.

de cont er a expansão da cidade, em perím et ro definido est abelece- se um a zona agrícola form ando um cinturão verde, at é que em 1940 um bom bardeio a dest rói parcialm ent e. E um est udo é feit o para reconst ruí- la. O plano adot ado para est a reconst rução onde t am bém procurar- se- á est abelecer os lim ites de crescim ento, foi o proj et ado por Abercrom bie e Forshaw. Com o base de est udo e int erferência foi feit a um a divisão, em t rês zonas. A zona int erna, com post a pelo cent ro e os bairros m ais com pact os os quais possuíam o núm ero de população acim a do que se considerava ideal, port ant o foi previst a um a dim inuição no núm ero de habit ant es. Na zona suburbana, de bairros m ais dist ant es do cent ro, observou- se um a densidade dent ro dos parâm et ros considerados adequados, port ant o não deveria ser m ant ida sem alt erações. Na zona ext erna, que é a área agrícola e suas adj acências t inha- se o território dest inado à expansão e onde foram const ruídas as cidades novas inglesas ( BENEVOLO, 2005) .

os principais serviços e o com ércio, e ainda possuíam um a área indust rial, próxim a à est rada de ferro. Ent re t odos os diferentes usos dist inguia- se um a área verde que delim it ava e não perm it ia assim , um a expansão, de m odo a t ornar sua configuração m ais dispersa que com pacta. Muitas das característ icas tanto de dim ensionam ento, com o de baixa densidade, e inst alação de áreas verdes rem et em ao proj et o de Howard de 1898, das cidades- j ardim ( BENEVOLO, 2005) .

Howard pret endia j á no final do século XI X, com o seu plano de cidade-j ardim , que serve com o paradigm a para o procidade-j et o fut uro e cidades novas, obt er a solução para o congestionam ento que se instalava nos centros. Não queria um a solução que aum entasse o fluxo viário at ravés do alargam ent o das vias, m as sim alm ej ava levar as at ividades que eram desenvolvidas no centro para as áreas m ais dist ant es, de m aneira a que não houvesse m ais necessidade de se fazer viagens diárias ao centro. Assim o subúrbio deixaria de se configurar com o um a área para onde as pessoas iriam som ente para descansar e passaria a t er um a out ra dinâm ica result ant e de um a m escla de atividades. Além do que possibilit aria um a revit alização do cent ro, im buindo- o de caract eríst icas que t ornassem seu espaço m ais organizado e agradável ( MUMFORD, 1965) .

ferroviário eficient e, dando condições à população de buscar suas necessidades, sej a de t rabalho, sej a de abast ecim ent o em out ra cidade com com odidade e rapidez.

“ How ard deu a essa visão policênt rica o nom e de cidade social” ( HALL, 1995, p. 109) .

Para que se pusesse em prática esse novo plano foi necessário o apoio do set or privado além do poder público, com o de cooperativas, sociedades const rutoras, sindicat os. ( HALL, 1995)

Mais t arde est a “ Cidade Social” , passaria a ser cham ada de “ Cidade Regional” , que com a união dos vários núcleos, cada qual com sua at ividade específica desenvolvida, at ravés de m eios de t ransport e e com unicação eficazes, obt eria resultados proporcionais, m as com m aior com odidade e rapidez. ( MUMFORD, 1965)

necessidades diárias da população. Milt on Keynes possui hoj e, o m aior hiperm ercado do Reino Unido, que é o Wal- Mart , cuj a loj a cham ada ASDA Wal- Mart Supercent re foi inaugurada em novem bro de 2005. ( www.m kweb.co.uk/ shopping, acesso em 24/ 01/ 07) .

Para que as cidades novas inglesas assim com o Milt on Keynes pudessem se est abelecer e se m ant er, foi necessário que acim a de qualquer planej am ent o de dim ensionam ent o e dist ribuição do seu núcleo, que houvesse tam bém um planej am ent o de int erligação ent re cidades. O crescim ent o ant es observado ao redor de um núcleo cent ral, devido às dist ancias que foram aum ent ando, passa a dar origem a outros núcleos que vão se estruturando com o células autônom as ou parcialm ente autônom as e se j ust apondo, onde a m obilidade por vias de com unicação, sej a ela sobre t rilhos ou sobre pneus se t orna essencial.

Est es planos t odos foram idealizados para se t er a expansão das cidades em condições favoráveis à salubridade dos habitantes, construindo novas redes viárias com dim ensionam ent o e hierarquia adequados, ao novo cenário de aum ent o da população e área urbana, com a popularização do aut om óvel part icular para locom oção, incent ivado pela industrialização. Preocupavam - se com um a “ sust entabilidade” relativa ao dim ensionam ent o urbano e às condições de saúde pública.

Engenheiro Prest es Maia, com o int uit o de organizar e direcionar a expansão da área urbana, além de sanear o centro que vinha enfrent ando um processo de degradação. O prim eiro Plano Diret or da cidade, no ent ant o foi elaborado em 1991 ( Lei Com plem ent ar nº 2 de 1991) , pela Secret aria de Planej am ent o que havia sido ext int a em 1989, e posteriorm ente recriada com esse intuit o. Mas, em 1993 quando a Secretaria de Planej am ent o passa a ser denom inada de Secretaria Municipal de Planej am ent o e Meio Am bient e dest aca- se um int eresse num planej am ent o m ais abrangent e do m unicípio com o um t odo. O novo Plano Diret or é elaborado e aprovado com a Lei Com plem ent ar nº 4 de 1996, que divide o m unicípio em sete m acrozonas. Essa divisão é utilizada com o elem ent o para um a m elhor com preensão da diversidade exist ente no t errit ório, face à sua grande dim ensão, incluindo a área urbana e a rural. As barreiras físicas exist ent es no m unicípio e as m icrobacias foram usadas com o det erm inant es para a divisão das m acrozonas. Com essas característ icas físicas obtém - se alguns t ipos de hom ogeneidade, com o as de solo que são ut ilizados com o parâm et ros para os est udos locais a serem efet uados. A área t ot al do m unicípio é de 887 km2 3, e o grau de urbanização é de 98,33% . Esses dados reflet em a im port ância de se planej ar o m unicípio com o um t odo, inclusive considerando assim , t odas as m acrozonas em áreas rural e urbana, e a m acrozona 4, que é a área central consolidada. No Plano Diret or at ual, Lei Com plem ent ar nº 15 de 27 de dezem bro de 2006, as m acrozonas foram

m ant idas, porém foram am pliadas passando seu núm ero para nove, conform e apresentadas no m apa 1. Ainda sofreram m ais subdivisões em AP’s Áreas de Planej am ent o, que são consideradas áreas int erm ediárias, const it uídas pelo agrupam ent o de UTB’s ( Unidades Territ oriais Básicas) , que são as m enores subdivisões que se const it uem em bairros ou pequenos agrupam ent os onde se encont ram um a hom ogeneidade quant o aos padrões de ocupação do solo e de renda. Com essa nova divisão em m acrozonas pode- se obt er um a análise m ais det alhada referent e ao m eio am bient e e à ut ilização do t errit ório com um controle m ais apurado do avanço da m alha urbana sobre a área rural ( CADERNO DE SUBSÍ DI OS, 2006; PLANO DI RETOR, 2006) .

1

3

COMÉRCI O: FI NAL DO SÉCULO XI X E I NÍ CI O DO SÉCULO

XX

O com ércio que exist ia nos países da Europa e em out ros países, era apenas o com ércio de rua, que se caract erizava por sua linearidade, ou sej a ele se inst alava ao longo da rua do com ércio, além dos m ercadores periódicos. Ainda no final do século XI X surgem as prim eiras galerias, inovadoras quant o à form a e m at eriais ut ilizados em sua const rução, com o o vidro e o aço, além de possuírem ilum inação a gás. As galerias se configuram com o um a rua exclusiva para pedest res, com calçam ent o e cobert ura, o que ainda não era com um para a época. Nest as galerias, havia em am bos os lados, loj as de art igos de luxo. Na França, sua localização ocorre em áreas que t inham sido desapropriadas pela revolução de 1789. ( FONSECA, 1992) .

Ent re 1850- 60, t em origem os prim eiros Grandes Magazines ou Loj as de Depart am ent os, que foram um a grande inovação para o set or varej ist a, e t alvez at é m esm o os precursores dos shopping centers. ( FONSECA, 1992)

As loj as de depart am ent os que surgiram nesse período t am bém ut ilizaram m at eriais m ais recent es que est avam sendo ut ilizados na arquit et ura, dando preferência aos m ais requintados com o o aço. Além dessas características físicas, represent aram um a inovação no sist em a de com ércio, pois reuniam em seu int erior m uit as opções de m ercadorias além de um grande núm ero de funcionários, o que gerava um a dinâm ica int ensa no fluxo de pessoas ( MUMFORD, 1965) .

Os espaços públicos de com ércio, com eçam a receber elem ent os que os transform am ao incluir caract erísticas que o aproxim am de um espaço privado, recebendo cobert uras, e algum as vezes port ões em ferro que eram fechados quando o com ércio não est ava abert o. E assim est e espaço vai se t ornando m ais propício e explorado t am bém com o ponto de encont ro, associado à out ras at ividades, com o restaurant es e cafet erias.

As Galerias vão se t ornar um m odelo de um novo conceito de com ércio que vai com eçar a ser reproduzido em vários países, inclusive no Brasil, j á m ais t ardiam ent e.

exist ência de algum as galerias ( quat ro) que form avam “ passagens cobert as” . Por ist o pode- se dest acar que as Galerias naquela época est avam se propagando ent re as principais cidades do nort e europeu com relat ivo sucesso. Ent ret ant o, est e sucesso não se repet iu em Madrid, pois segundo Cerdà a escolha de das ruas para a inst alação das galerias não era adequada. Eram ruas est reit as, ladeadas por edifícios m uit o alt os, o que prej udicava a ent rada da luz nat ural e, conseqüent em ent e, t am bém a aeração ficava prej udicada, gerando um am bient e insalubre ( CERDÀ, 1991, vol. 2) . Não se pode esquecer que a quest ão clim át ica na Espanha era diferent e daquela de out ros países m ais ao nort e, onde o frio era rigoroso e predom inava m uit a um idade.

As crít icas de Cerdà quant o às galerias referindo- se às quest ões clim át icas acim a m encionadas, m ost ra que onde as t endências “ est rangeiras” eram difundidas sem m uit a análise prévia quant o às necessidades e condições locais. Mas, na realidade, o fat or preponderant e em sua crít ica com o não sim pat izant e das galerias est ava no fat o delas possuírem port ões de ferro que im pediam a ent rada do público em horário que o com ércio não est ivesse em funcionam ent o. Em bora esses port ões representassem um a segurança para as loj as que ali se localizavam , est es t am bém represent avam im pedim ent o ao uso irrest rito da população. ( CERDÀ, 1991, vol.2) .

galerias não contavam com recuo suficiente para perm itir a circulação de ar, além de prej udicar a est ét ica da paisagem . Assim sendo propõe que adapt ações escolhendo diferent es m at eriais de const rução, com o venezianas e não vidro, para que essas cobert uras pudessem t er um bom desem penho de vent ilação, insolação e prot eção diant e do clim a local ( CERDÀ, 1991, vol.2) .

1

4

ÁREAS DE SUBÚRBI OS

O surgim ent o dos prim eiros subúrbios na Europa e EUA, dat a de 1850 a 1920, e ocorreu com a expansão do sist em a de t ransport e sobre t rilhos. Muit as vezes ainda, esses subúrbios para se concretizarem receberam incentivos, através de beneficiam ent o de um a infra- est rutura prom ovida por especuladores im obiliários ( MUMFORD, 1965, p.641) .

Os núcleos eram form ados próxim os às paradas do t rem , e não havia m uit as opções de locom oção para a população que para lá se dirigia, o que em m aior part e, o t raj et o at é a est ação era feit o a pé, raras as exceções que possuíam um cavalo com o m eio de t ransport e para curt as dist ancias, desse m odo, cada célula era lim it ada espont aneam ent e, sendo que t am bém ainda ent re essas células exist ia um a área verde de cult ivo e que t am bém assum ia um carát er de lazer. ( MUMFORD, 1965)

Próxim o às estações ferroviárias configurou- se um espaço propício para se est abelecer com o área de com ércio, pois havia um a grande circulação de pessoas. Dessa form a est abeleceu- se um a área com ercial m ais com pact a, contrapondo- se ao com ércio exist ent e nas áreas cent rais que se localizava ao longo de avenidas, caract erizado por sua linearidade. Esse com ércio era apenas local, ou sej a, era dest inado apenas a suprir as necessidades m ais cot idianas da população resident e nas im ediações, as pessoas ainda se dirigiam ao cent ro para o t rabalho e t am bém para com pras m ais específicas. Devido a posição est rat égica e a disponibilidade de espaço físico, para a criação de estacionam ent os, est es centros com erciais t ornar- se- ão um local propício para a instalação dos futuros shopping cent ers suburbanos.

segunda grande guerra, o subúrbio vai apresent ar um a configuração espacial um pouco dist int a da européia, quando eram form ados pela ferrovia, pois será m ais dispersa, orient ado por rodovias, dando origem a novos cent ros e a um a nova sociedade.

Assim com o observado no cenário europeu, expansão sem elhant e ocorreu nos EUA, com o diferencial que nos exem plos observados, sej a em Barcelona, Paris, Londres, essas transform ações foram acontecendo e foram sendo buscadas alt ernat ivas de planej am ent o cont ando com invest im ent os públicos e privados no intuito de um a organização espacial e social.

Nos EUA, est as áreas suburbanas, no ent ant o vão se desenvolver de m aneira m ais acelerada no pós- guerra, quando se regist ra um m ovim ent o m igrat ório m aior da população em sua direção. Ocorria ent ão, um processo de renovação dos centros das cidades e indust rialização, tendo com o conseqüência a valorização dessas áreas cent rais, obrigando a população a um deslocam ento diário, de casa para o t rabalho. Por sua vez a indúst ria, ant es voltada para a produção de arm am ent os para a guerra, passa a buscar out ras opções, para sua sobrevivência, at uando na produção de bens duráveis e de consum o. Teve origem assim , segundo Gruen ( 1978, p.14) a form ação de um a grande classe m édia hom ogênea que se t orna a nova sociedade de consum o, fort alecendo o desenvolvim ent o, com o afirm a:

im presionante. Los regionales son criat uras de nuevo cuño. No son gent e del cam po, ni gent e de la ciudad. Ni siquiera son habit ant es del suburbio, quienes, si bien viven en las periferias de las ciudades, m antienen estrecho contacto con la vida de la com unidad urbana. Los regionales llevan vidas aisladas en casas aisladas y los conecta con la ciudad solam ente el cordón um bilical por donde reciben el alim ento creado por ésta ( GRUEN, 1978, p.14) .

Est a recém form ada classe m édia, passa a viver experiências novas, ou sej a, com seu poder aquisit ivo m aior, além do consum o básico ganha poderes para adquirir out ros bens, incent ivando um const ant e fluxo de produção e consum o. Nest e período – a indust rialização era conhecida pelo sist em a de produção em série que foi cham ado “ fordist a” , por seguir os processos criados por Henry Ford para a indústria aut om obilíst ica - o lazer não era prat icam ent e “ necessário” , sendo considerado um ócio, pois não era lucrat ivo. A j ornada de t rabalho era ext ensa, ocasionando bons salários que deveriam ser usados no consum o, o qual era est im ulado por novos produtos então lançados pela indust rias que diversificava sua produção ( HARVEY, 1996) .

Chicago, a part ir da década de 1920, int eressados em analisar as relações físico e social que vinham sendo observadas, decorrentes do desenvolvim ent o urbano. Essas análises part iram da observação da própria cidade de Chicago, que servia com o m odelo para as out ras cidades que est avam em const ant e m ovim ent o devido ao processo da indust rialização. Ernest W. Burgess apresenta a “ Teoria das Zonas Concêntricas” na qual dem onstra a configuração espacial result ant e da ação do m ercado at uant e no cust o da t erra. As terras que apresentam m aiores valores, serão dest inadas ao usuário que fizer um uso m ais int ensivo delas, por isso se dispõe a despender de m aiores

valores4. Est as áreas, segundo Palen ( 1975) est ão suj eit as a m aior concent ração de ruídos e de t ráfego. De acordo com a concepção Burgess, a cidade se divide em cinco zonas concênt ricas. O núcleo é a “ zona do com ércio cent ral” , onde se localiza a área de varej o principal, os t eat ros, hot éis, escrit órios e inst it uições financeiras. Essa área é

conhecida pela sigla CBD5. Ainda em sua proxim idade encont ram - se os est abelecim ent os de apoio, com o rest aurantes e serviços diversos. A zona dois é a “ zona de t ransição” , caract erizada pela variação de usos, onde as est rut uras novas se deparam com as ant igas. Com eçam a aparecer apart am ent os residenciais e novos usos casas surgem em construções m ais antigas com o casas de chá e antiquários. Devido a

4 No cust o do t erreno est á incluído o preço da venda m ais os im postos que tam bém são proporcionais ao valor atribuído a localização ( PALEN, 1975) .

sua caract eríst ica de m ut ação ainda encont ram - se pequenas e ant igas indúst rias e habit ações decadent es. Havia um int eresse de se invest ir nessa área, obj et ivando- se lucrar com a valorização da t erra quando o cent ro expandisse. A zona t rês é a “ zona das casas dos operários” , praticam ente se m esclava com a zona dois e o uso dom inant e era o residencial. De acordo com Palen ( 1975) , essa área era const it uída em sua m aioria por casas de dois andares de operários, m as que m ant inha um carát er t em porário de m oradia, pois eram pessoas que t inham conseguido deixar a zona de transição e alm ej avam m orar em locais m elhores com o o subúrbio, por isso o com ércio varej ist a não era m uit o expressivo. A zona quat ro é cham ada de “ zona das m elhores residências” , habit ada pela população m aior poder aquisit ivo com post a em sua m aioria por profissionais liberais, em pregados de escrit órios e pequenos negociant es. Já na década de 1920 com eçavam a ser percebidos novos padrões de usos com o edifícios de apart am entos. A zona cinco era a “ zona dos subúrbios” , habit ada pela população de m édio e alt o poder aquisit ivo, que t inham as facilidades do transporte sobre t rilhos, assim com o dos aut om óveis que eram utilizados nos deslocam ent os ent re a m oradia e o t rabalho, e onde fut uram ent e t erá início o novo sist em a de com ércio dos shopping cent ers. Nesse diagram a elaborado por Burgess, ele dem onst ra as t endências observadas na est rut ura int erna da cidade, onde a expansão econôm ica é

acom panhada por um aum ent o da população, proporcionando um a invasão6 sucessiva

ent re as zonas. Se não forem regist rados índices de crescim ent o na econom ia assim com o se const at ar que não houve um crescim ent o populacional, as zonas ext ernas m anter- se- ão estacionadas ( CHAPI N JR., 1960; PALEN, 1975) .

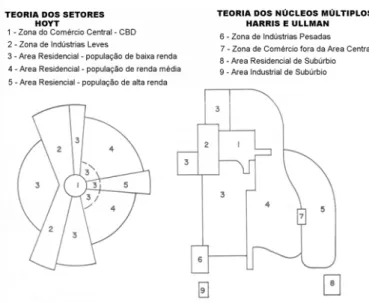

Com um núm ero cada vez m ais crescent e de m oradias de população de renda alt a e m édia nos subúrbios, com eça a se int ensificar a inst alação de est abelecim ent os com erciais, que por sua vez se localizarão próxim o às est ações ferroviárias e m ais t ardiam ent e próxim o às rodovias. No final da década de 1930 est e espaço da cidade que est á se t ransform ando, é analisado por Hom er Hoyt , que propôs a “ Teoria dos Set ores” . De acordo com sua t eoria, Hoyt defendia que o crescim ent o ocorria de form a radial à part ir do cent ro para as áreas periféricas da cidade, onde diferent es grupos de classes m ovem - se por dist int as áreas dando origem a set ores. Para cada at ividade econôm ica específica, exist iriam faixas que at ravessariam as faixas concênt ricas do Burgess, assim cada zona cresceria em diferentes direções. Tipos sim ilares de uso teriam origem próxim o ao CBD e se deslocariam m ant endo- se no m esm o set or, se dist anciando do centro. A valorização das áreas dest inadas a m oradia seguem na direção do deslocam ent o da população de m aior poder aquisit ivo. Est a direção no ent ant o, é det erm inada pelo m ercado im obiliário ( CHAPI N JR., 1960; PALEN, 1975) .

transporte bem desenvolvido sej a sobre trilhos ou sobre pneus e quando o uso do aut om óvel, j á é freqüent e, que os set ores form ados pelo com ércio at acadist a e de pequenas indústrias, assim com o o de residências da população com m aior poder aquisitivo, localizam - se em set ores ao longo de eixos de sistem as viários, assim com o a população com poder aquisitivo m ais baixo, se localiza em áreas m ais centrais e na proxim idade dos set ores com ercial e industrial. Hoyt, assim com o Burgess dem onstra que a cidade encont ra- se em um processo de form ação cont inua.

Figura 3 Modelo Esquemático da “Teoria das Zonas Figura 4Modelo Esquemático da “Teoria dos Setores de Homer Concêntricas” de Ernest W. Burgess. Hoyt e da “Teoria dos Núcleos Múltiplos de Chauncey Harris e (Fonte: CHAPIN JR., 1970, p. 14; modificado por Elaine Edward Ullman.

Em m eados da década de 1940, a “ Teoria dos Núcleos Múlt iplos” é apresentada por Chauncey Harris e Edward Ullm an. Essa t eoria apresentava a idéia de que o crescim ento espacial de um a cidade daria origem a núcleos e que as at ividades diversas de utilização da terra se desenvolveriam ao redor desses núcleos. O CBD, era considerado apenas com o um dos núcleos, não com o um núcleo principal a part ir do qual se organizaria o crescim ento. Esses núcleos est ariam j ust apost os e cada qual seria diferente do outro por quatro m otivos especificados:

1 – As atividades que necessit em de out ras, necessit am de proxim idade.

2 – Há atividades que t êm tendência a se agruparem , com o no caso de centros de varej o ou de centros m édicos.

3 – Algum as at ividades são incom pat íveis e prej udicam a eficiência da out ra.

4 – O valor da ofert a da t erra at rai ou afast a a inst alação de det erm inadas atividades no processo de form ação do núcleo ( CHAPI N JR., 1960; PALEN, 1975) .

esse crescim ent o repent ino e rápido, o que originou a im plant ação desorganizada desses novos lot eam ent os. Alguns problem as t am bém foram gerados devido a falt a de controle desse crescim ento com o o abastecim ento de água, que era precário na época e não alcançava cot as de nível m ais elevadas onde alguns lot eam ent os se localizaram . Já no final da década de 1930, de acordo com o propost o no Plano de Melhoram ent os de Prest es Maia, um zoneam ent o sist em át ico e gradual com eça a ser im plant ado, cabendo a prefeit ura ent ão, a responsabilidade de at uar no direcionam ent o e organização dessa expansão. Esse plano t am bém incentiva a criação de novos bairros que cont assem com um a cert a aut onom ia em relação ao cent ro urbano, e t eriam com o núcleo dessas unidades as escolas as quais perm aneceriam abertas aos finais de sem ana para serem utilizadas com o centro com unitário. Pode- se est abelecer um a relação com o m odelo desses bairros e o conceit o de cidade- j ardim de Howard. A área residencial ocuparia as áreas cent rais desse núcleo, de cert a form a prot egendo as escolas que form ariam o núcleo central, enquant o o com ércio seria dist ribuído no perím etro ao longo das vias perim et rais e radiais. O plano t am bém cont em plava a criação de áreas verdes, privadas localizadas nos fundos das residências e t am bém áreas verdes públicas com a inst alação de parques e áreas esport ivas ( BERNARDO, 2002) .

indust riais, nessas áreas centrais e incent ivando dessa form a ao uso para com ércio e serviços. Houve out ra alt eração reduzindo coeficiente de aproveit am ent o e na t axa de ocupação do t erreno ( BERNARDO, 2002) .

Os hábit os de com pra t am bém se m odificaram , o deslocam ent o das pessoas para os pont os de varej o que era freqüent e, passou a ser m enos rot ineiro, pois a possibilidade de arm azenagem dos produt os alim ent ícios por período de t em po m aior, sem que os m esm os se det eriorassem , t ornou- se possível com o advent o da geladeira. As pequenas dist âncias ant es percorridas até o com ércio para se efetuar as com pras, t ornaram - se m ais longas; e os bens de consum o ant es adquiridos em pequenas quant idades, t iveram suas quant idades aum ent adas em um a única viagem de com pra, pois o aut om óvel e a geladeira em conj unt o, ofereciam confort o e praticidade possibilit ando essas t ransform ações. ( NOVAES, 2001) .

1

5

O COMÉRCI O: SÉCULO XX

foram sendo im plant ados vários pont os de com ércio em locais alt ernat ivos, com o garagens e arm azéns, sem haver um t rat am ent o na qualidade do am bient e e da apresentação da m ercadoria. Essas m ercadorias eram dispostas dent ro das caixas da em balagem de t ransport e que eram espalhadas pelo piso, o com prador escolhia o próprio produt o e pagava à saída, reduzindo o núm ero de funcionários a um a única pessoa que era o propriet ário ( NOVAES, 2001). Essa prát ica vai gerar um a inovação ao setor varej ista, com a im plantação do sistem a self- service ( aut o- serviço) que levou à

dim inuição de cust os operacionais. Além disso com o incent ivo ao consum o é criado o sist em a de crédit o ao consum idor, possibilit ando a com pra parcelada at ravés de vários t ipos de financiam ento ( GRUEN, 1960; BRUNA, 1972; VARGAS, 1993) .

Essa inovação que associava conceitos com erciais e logísticos7 cresceu e am pliou a com pet ição à m edida que out ros com erciant es adot aram essa nova form a de com ércio onde: 1) Houve aum ent o considerável nas vendas, devido a crescent e clientela atraída por preços m enores; 2) O com erciant e passou a t er um poder de negociação j unt o ao fornecedor devido as com pras de grandes quant idades; 3) Foi possível um a redução de cust os no preço final da m ercadoria um a vez que era obt ido

7 “ Ant es da década de 50, as em presas executavam , norm alm ente, a at ividade logíst ica de m aneira puram ente funcional. Não existia nenhum conceit o ou um a t eoria form al de logíst ica integrada” ( BOWERSOX; CLOSS, 2001, pp. 26,27) .

m enor lucro em m aior quantidade de vendas; 4) O cust o operacional foi reduzido, pois com poucos funcionários. No ent ant o devido a fort e concorrência gerada, foram ocorrendo m udanças que influenciaram num aum ento de cust os. Houve um a m elhoria quant o à decoração das loj as, na diversificação da ofert a de produt os, passando a se t rabalhar com m aior núm ero de it ens, obj et ivando- se concent rar num único ponto ou num a viagem do consum idor ao pont o de varej o, m aior volum e de vendas. Os prim eiros superm ercados, se localizaram nas áreas centrais das cidades, as foram os prim eiros a se inst alar nas áreas de subúrbios, pois devido a diversificação na ofert a e as possibilidades oferecidas pela associação do aut om óvel e da geladeira que perm it iram dim inuir as viagens e aum ent ar a quant idade de produt os, j á se fazia necessário que houvesse disponibilidade de espaço para est acionam ent o, que ocorria com m aior facilidade nos subúrbios. Os superm ercados logo foram seguidos por out ros t ipos de varej o, com o as loj as de depart am ent os, que t am bém passaram a se localizar em bairros e post eriorm ent e nos subúrbios ( NOVAES, 2001) .

Os cent ros de com pras planej ados, no ent ant o surgem a part ir dos novos núcleos que se originaram t endo com o origem as idéias de Ebenezer Howard difundidas em seu proj et o de cidade- j ardim . A desconcent ração da população das áreas urbanas, através de criação de novos núcleos, fez com que as indúst rias e out ras atividades com o o com ércio varej ista acom panhassem esse deslocam ento. No início o com ércio varej ist a, que servia para abast ecer apenas ao núcleo ao qual pert enciam , se m anteve com sua configuração t radicional linear, com loj as localizadas em am bos os lados das ruas por onde passavam os veículos m ot orizados. Essas ruas de com ércio, no ent ant o passaram a ser dest inadas apenas ao t ransit o de pedest res. Port ant o na Europa esses centros com erciais planej ados, const ruídos até 1968, localizavam nessas cidades novas. Já nos Est ados Unidos o com ércio varej ist a seguiu apenas a orient ação do processo de suburbanização que vinha ocorrendo, não est ando ligado a qualquer polít ica de descent ralização ( VARGAS, 1993) .

cam inhos alt ernat ivos pelas pessoas, que geravam um m ot o cont inuo, pois as novas rotas tam bém se tornavam congestionadas e novas alt ernat ivas eram criadas dando origem a um investim ento m uito alto nos custos com a construção de novas est radas. O congestionam ento causado por essas áreas de com ércio, afastava os m oradores com m aior poder aquisit ivo que saiam em busca de áreas m ais agradáveis e com m elhor qualidade de vida, longe de ruídos e da poluição do ar, e com t ráfego m ais livre. Rest ava assim , para esse com ércio a população com m enor poder aquisit ivo, o que não era vantaj oso para os com erciantes. Tal sit uação originou a necessidade de planej am ent o para organizar e dar um significado ao subúrbio, e principalm ent e para se criar um a est rut ura sólida na com unidade suburbana at ravés da fixação do com ércio com perspect ivas prósperas ao com erciant e e a população. O planej am ent o no ent anto, não era bem vist o pelos negociant es, que achavam que era m elhor agir livrem ent e. Mas at ravés do planej am ent o foi possível se verificar as reais necessidades desses consum idores para se chegar ao proj et o do cent ro com ercial que se adapt asse a elas. Obt eve- se que o básico para se adequar a essas necessidades era: facilidade no acesso, am pla área de loj as, e área de est acionam ent o grat uit a e com disponibilidade de vagas ( GRUEN; SMI TH, 1960) .

por outras com pras ( Nelson, 1958) . Est es locais, nos Estados Unidos, são os cham ados “ m all” , ou sej a, rua de pedest res para com pras em que o t rânsit o era perm it ido som ente a pedest res oferecendo est acionam ent o próxim o ao local, ainda que não fosse de uso exclusivo do com ércio.

Em Cam pinas nas décadas de 1970 e 1980, ocorreu o período de indust rialização e urbanização da cidade ocasionando um aum ent o im port ant e no núm ero de pessoas em pregadas em atividades t erciárias. O com ércio apresenta um a t ransform ação significat iva, regist rando- se um aum ent o nos est abelecim ent os direcionados para um a população de m aior poder aquisit ivo com o, a inst alação de superm ercados, loj as de depart am ent os, aparelhos e equipam ent os. Conseqüent em ent e houve um a perda da im port ância de invest im ent os nas áreas m ais t radicionais do com ércio de com pras de bens necessários com o alim ent os e vest uário, direcionados para um a cam ada de m enor poder aquisit ivo.

então não acont ecia8 ( GRUEN; SMI TH , 1960) . Est e cent ro com ercial ainda perm anece em funcionam ent o nos dias at uais ( 2007) ( www.count ryclubplaza.com , acesso em 24/ 01/ 07) .

O Sout hdale Shopping Cent er, foi o prim eiro cent ro de com pras suburbano, construído em 1956 em Mineapolis, EUA, na realidade, foi o prim eiro cent ro de com pras onde a área de circulação de pedest res para com pras além de cobert a foi clim at izada, pois localizado num a região de inverno rigoroso poderia oferecer m ais confort o a seus client es. Em função dessas caract eríst icas, ele é t ot alm ent e volt ado para a “ rua int erna” de pedest res ( “ m all” ) , não possuindo abert uras para a área ext erna. Segundo Vict or Gruen ( 1960) , arquit et o responsável pelo proj et o, a idéia do proj et o foi inspirada nas Galerias I t alianas, onde as pessoas se encontravam para um café, conversar, além de fazerem suas com pras: pensava assim , num local onde pudesse haver um a at ividade social além da necessidade das com pras ( GRUEN; SMI TH, 1960) .

Est es shopping cent ers am ericanos em geral foram inicialm ent e const ruídos em áreas periféricas das cidades, pois ofereciam t errenos m ais barat os e est avam m ais próxim os de seus client es preferenciais que m oravam na periferia. Com o t em po, passaram a exist ir em m aior núm ero, conform e essa “ população regional” periférica foi

crescendo, pois era um a população que j á incorporava o uso freqüent e do aut om óvel, para percorrer longas distâncias , sendo assim esses shopping cent ers foram se adapt ando às essas necessidades.

escolas de dança e m úsica, pist a de pat inação, enfim seriam agregadas diferent es funções que atraíssem a população inclusive nos finais de sem ana. Após se chegar a essas conclusões não foi difícil perceber que um cent ro que reunisse t odas essas funções, iria não só contribuir com a sociedade no resgate de sua condição social, m as t am bém iria valorizar t oda a área localizada em suas im ediações.

Um shopping center dim ensionado para cont er diversas at ividades além do varej o, ao ser const ruído cria t am bém novas necessidades de est rut uras com plem ent ares em seu ent orno, com o de residências, hot el, edifícios dest inados a serviços diversos, cent ro m édico. A im port ância de um planej am ent o envolvendo o seu ent orno, se faz no sent ido de se obt er um a eficiência para as at ividades que ali serão desem penhadas, m as t am bém no int uit o de organizar o espaço em seu ent orno. Para que efetivam ent e o result ado de sua im plant ação sej a posit ivo, as est rut uras devem com plem ent ar as exist entes e não provocar com petição. Esse cont role pode ser feit o at ravés de um planej am ent o cuidadoso e da im plant ação de um zoneam ento adequado que cont role o uso e o adensam ent o dessas áreas ( GRUEN; SMI TH, 1960) .

upgrade the character of the surrounding area econom ically and aesthetically GRUEN; SMI TH, 1960, p. 107) .

classificado pelas suas característ icas com o um a shopping regional, nas com pras de necessidades diárias da população daquela região ( GRUEN; SMI TH, 1960) .

Havendo um planej am ent o que considere o equipam ent o shopping cent er e t oda área de sua influência, est abelecendo- se um zoneam ent o adequado com um a boa convivência das funções, pode- se chegar a um a harm onia, m inim izando as possíveis int erferências negat ivas, com o t ráfego int enso e poluição sonora nas áreas residenciais, assim com o viabilizar um a est rut ura onde haj a um a harm onia no conj unt o, obj et ivando o bem - est ar das pessoas que ali irão m orar, t rabalhar, est udar e desfrut ar de suas horas de lazer.

Frente a essas inovações tant o de form a do com ércio varej ista com o de opção de população de classe m édia e alt a por m orar em subúrbios ( periferia) , as áreas cent rais das cidades am ericanas sofreram um a decadência nessa época, por vários m ot ivos:

1 - Por t erem perdido a população com poder de com pra que se m udara para os subúrbios,

2 - Por não poderem com port ar o volum e de veículos, devido ao dim ensionam ent o est reit o das ruas,

4 - Pelo alto cust o da locação dos espaços, cust o est e que teria de ser repassado ao consum idor, no preço final da m ercadoria ( MUMFORD, 1965) .

núcleos, at ravés de sist em as de t ransport e sobre t rilhos e pneus, perm it indo um fácil acesso ent re eles, podendo um suprir a necessidade de out ro de acordo com sua especialização de cada um . Ainda out ro pont o com um ent re esses planos, é o de est abelecer um a parceria ent re o poder público e o set or privado, com o solução para se obt er result ados m ais eficient es, um a vez que o poder público não det inha de verba suficient e para invest ir sozinho de m aneira sat isfat ória nessa nova realidade que se apresentava. Os em preendedores im obiliários, int eressados em novas frent es de lucros, contribuíram com a form ação desses novos núcleos, pois esses novos núcleos eram dirigidos para um a população que vinha dando origem a um a sociedade com poder aquisit ivo de m édio a alt o, e que est ariam dispost os a aplicar de m aneira a obt er um local de m oradia e vida com m elhore qualidade am bient al e de paisagem .

Est a form a de pensar a est rut uração de centros com erciais planej ados ( shopping cent ers) deveria, segundo Gruen ( 1978) perm it ir com que não ocorresse o abandono do ant igo centro, m as sim , um crescim ent o lado a lado de novas células.

Quienes desarollan centros com erciales con inteligencia sustentan el critério de que, en caso de aum entar notablem ente la población de la zona, ello deberá im poner la const rucción de un nuevo núcleo y no la destrucción por dispersión, del prim ero. ( GRUEN, 1978, p.191) .

de shopping centers foram se desenvolvendo ao longo das principais vias radiais, perm it indo um m elhor acesso aos aut om óveis part iculares, sendo que ao t ransport e colet ivo, não era dada m aior ênfase.

1

6

SHOPPI NG CENTER: I MPACTOS TERRI TORI AI S E SOCI AI S

Com o se observa essa estrut uração de shopping centers t rouxe grandes m odificações ao t errit ório urbano. O deslocam ent o do com ércio do cent ro da cidade em direção a periferia, obrigou ao poder público levar infra- est rut ura para essas áreas.

acordo com a diversificação atual, em 2007, considera- se a exist ência de oit o t ipos básicos os quais t em com o pont o de análise principal o t am anho da área de const rução ou sej a, a m et ragem quadrada, a qual det erm ina o núm ero de loj as, o t ipo de ancoragem9 e t am bém a área de influência, que é a área det erm inada pela dist ância ent re pont o de deslocam ent o, com o residência, t rabalho ao shopping center. Conform e as m udanças vão ocorrendo, essa classificação vai se renovando utilizando- se dos at uais parâm et ros para análise.

Quadro 1 Classificação do Shopping Center de acordo com dimensão. (Fonte:www.easternct.edu consultado em 05/11/06)

calculada num raio de 160 km . Já os shopping cent ers com unit ários são dest inados para um uso m ais freqüent e. As pessoas que para lá de dirigem est ão em busca de bens de consum o diário, por isso percorrem cam inhos m ais curt os, procurando os shoppings m ais próxim os do seu local de residência ou t rabalho, por isso sua área de influência se reduz a vizinhança próxim a. Os shopping cent ers de vizinhança, ocupam m enos de um a quadra e são aqueles que têm o superm ercado com o atrativo com pouquíssim as loj as, pois as pessoas o freqüent am num a m édia sem anal, no int uit o de fazerem as com pras de gêneros alim ent ícios e acabam se ut ilizando dessas loj as opcionais. Os regionais são um pouco m enores que os super- regionais, ocupando no m áxim o um a área equivalent e a set e quadras e t am bém possuem com o at rat ivo as loj as de depart am ent os, m as o núm ero dessas loj as é reduzido t am bém , não passando de duas.

Outros dados levant ados e que podem ser utilizados com o referência para sua classificação est ão relacionados ao tipo de produto com ercializado com prioridade, ou sej a ele está vinculado ao “m ix” de produt os. Essa classificação pode ser observada

Tipo Mix

Power Centers (SuperCentros) Combinações de lojas de tamanhos diversos que comrcializam, desdeequipamentos eletrônicos até alimentos

Festival Centers (Temáticos) Shopping center em associação com entretenimento urbano e local de caráterhistórico ou cultural.

Outlet Centers Shopping center que comercializa marcas famosas com preços mais baixos.Normalmente são lojas do próprio fabricante.

Lifestyle Centers

Shopping center ou mall cujas lojas de varejo são direcionadas para um determinado segmento da população em particular; lojas com características representativas de um estilo de vida[1] em alta escala, assim como serviços e restaurantes

[1] Lojas com características que representam um estilo de vida são aquelas direcionadas para uma faixa etária específica, ou para determinado hábito como o de práticas esportivas.

Quadro 2 Classificação do Shopping Center de acordo com “mix” de produtos (Fonte:www.abrasce.com.br consulta em 03/09/07)

Os shopping centers classificados de acordo com o “m ix” , ou sej a a

Ainda nessa últim a classificação divulgada pelo I CSC, em 2007, é feita um a análise onde se observa caract erísticas que se dest acam e diferenciam no seu proj et o ( design) .

Tipos Caracterísiticas

Open air Construção onde a circulação e áreas comuns são descobertas Mall Construção totalmente fechada

Híbridos Construção com áreas fechadas e abertas

Quadro 3 Classificação do Shopping Center de acordo com design (Fonte:www.abrasce.com.br consulta em 03/09/07)

Tam bém é possível not ar em sua classificação, quant o a t ipologia do proj et o ou do “design” dos shopping cent ers, de acordo com o quadro 3, que est es podem ser