1 PONTIFÍCIAUNIVERSIDADECATÓLICADESÃOPAULO PROGRAMA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS SAN TIAGO DANTAS UNESP/UNICAMP/PUC-SP

F

REDERICO DEA

LMEIDAC

ASTROM

ARINHOA

COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS NA ÁREA DEBIOCOMBUSTÍVEIS

2 PONTIFÍCIAUNIVERSIDADECATÓLICADESÃOPAULO PROGRAMA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS SAN TIAGO DANTAS UNESP/UNICAMP/PUC-SP

Mestrado em Relações Internacionais

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Relações Internacionais, sob a orientação da Professora Doutora Flávia de Campos Mello.

Área de concentração: Política Externa

3 BANCA EXAMINADORA:

___________________________

___________________________

4

RESUMO

O objetivo central da dissertação é o de analisar o processo pelo qual o tema energia foi tratado pela política externa do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Foco central será conferido ao papel e à importância atribuída ao etanol nesse processo, bem como para a evolução e para as implicações na relação bilateral com os Estados Unidos da América (EUA).

O argumento principal da dissertação refere-se à análise da hipótese de inflexão da estratégia internacional do governo brasileiro para a área de energia. Verifica-se como essa possível inflexão se correlaciona com a mudança do perfil energético brasileiro, que passa de país importador para país exportador de energia. Analisam-se, nesse sentido, a evolução do tratamento dado ao tema pelas políticas públicas, principalmente no que tange à política externa, as iniciativas e os possíveis desdobramentos dessa nova conjuntura.

5

ABSTRACT

The objective of this thesis is to analyze the process by which the energy issue was conducted by the government of Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) foreign policy. A chief emphasis will be given to the role and importance attributed to ethanol in this process, as well as its developments and implications for the bilateral relationship with the United States of America (USA).

The main argument of the thesis concerns the analysis of the hypothesis of inflection in the international strategy of the Brazilian government in the energy field. It has the objective to verify in each way such possible inflection correlates with the change in the Brazilian energy profile, changing from an energy import country to an energy export country. It assesses, in this sense, the development of the treatment given to the theme by public policies, especially considering foreign policy initiatives and the possible ramifications of this new framework scenario.

6 SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – POLÍTICA ENERGÉTICA BRASILEIRA: DESENVOLVIMENTO

HISTÓRICO E ABORDAGENS ACERCA DO ETANOL ... 7

1.1 Justificativa do tema ... 7

1.2 Desenvolvimento histórico do etanol no Brasil... ..12

1.3 Abordagens teóricas sobre o tema energia e o etanol ... 19

1.4 Problematização da hipótese analisada ... 31

CAPÍTULO 2 – DEFINIÇÃO DE ETANOL: SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNOS E DOS ELEMENTOS FORMADORES DE POLÍTICA EXTERNA ... 36

2.1 Breve definição de etanol ... 36

2.2 Sistematização do arcabouço jurídico brasileiro sobre biocombustíveis ... 38

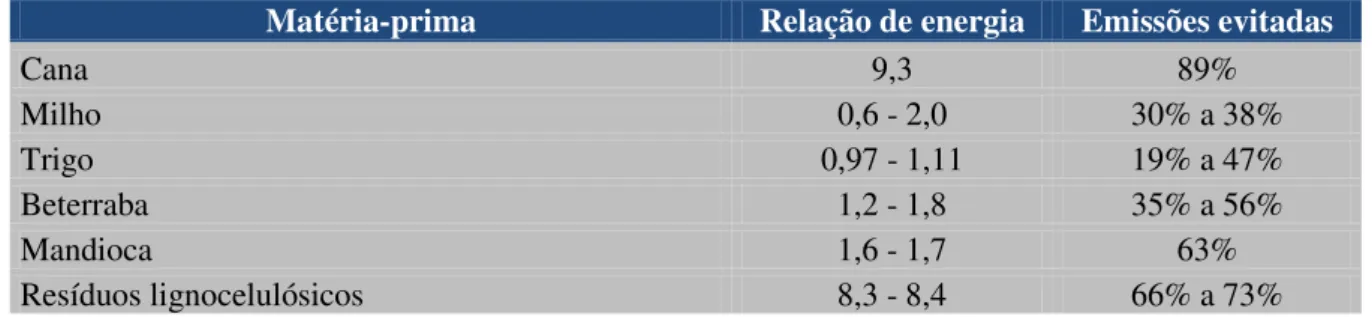

2.3 Análise das vantagens e desvantagens dos biocombustíveis ... 42

2.4 Constatação dos elementos formadores e análise sobre o início do processo na política externa brasileira ... 49

CAPÍTULO 3 – DISCUSSÃO DIPLOMÁTICA: SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS FORMAIS DE COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS ... 52

3.1 Análise dos interesses em torno da padronização do etanol ... 52

3.2 Sistematização dos documentos da relação bilateral Brasil - Estados Unidos ... 55

3.3 Iniciativas e desdobramentos dos mecanismos formais de cooperação multilateral ... 69

ANEXOS - ... 74

7

CAPÍTULO 1 – POLÍTICA ENERGÉTICA BRASILEIRA: O

DESENVOLVIMENTO DO ETANOL

1.1Justificativa do tema

O objetivo central da dissertação é o de analisar o processo pelo qual o tema energia foi tratado pela política externa do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Foco central será conferido ao papel e à importância atribuída ao etanol nesse processo.

O argumento principal da dissertação refere-se à análise da hipótese de inflexão da estratégia internacional do governo brasileiro para a área de energia. Verifica-se como essa possível inflexão se correlaciona com a mudança do perfil energético brasileiro, que passa de país importador para país exportador de energia. Analisam-se, nesse sentido, a evolução do tratamento dado ao tema pelas políticas públicas, principalmente no que tange à política externa, as iniciativas e os possíveis desdobramentos dessa nova conjuntura.

Um dos aspectos centrais que permeiam o discurso do governo brasileiro sobre o tema refere-se ao objetivo de tornar o etanol uma commodity internacional. Esse objetivo é analisado e busca-se constatar as diferenças em relação à abordagem dominante do período imediatamente anterior. Nesse período, a hipótese a ser verificada é a de que o governo brasileiro buscou o aumento da quantidade de mistura do etanol na gasolina1. Dessa maneira, analisa-se o etanol como variável da política externa brasileira e se verifica como esse combustível pode ter se tornado vetor para a inserção internacional do País.

Busca-se compreender os elementos que trouxeram força ao tema energia e a sua relevância na agenda de política externa brasileira e mundial. Apesar de o vínculo existente entre energia e desenvolvimento econômico remeter a importância do tema ao início do uso intensivo da energia no processo produtivo, percebe-se crescente importância atribuída ao tema nas últimas décadas.

Não obstante essa característica intrínseca da necessidade da energia para o desenvolvimento econômico, nota-se que a escassez de energia e a dificuldade de

1 Vale destacar que a experiência brasileira de utilização do etanol adicionado à gasolina data da década

8 acesso as fontes foram os fatores que impulsionaram a prioridade dada ao tema na agenda internacional. Foi, de fato, a escassez e o aumento dos preços que ressaltaram a essencialidade da energia e trouxeram à ordem do dia a relevância do tema no final do século XX. Os choques do petróleo, que ocorreram na década de 1970, constituem marcos nesse sentido e explicitaram a necessidade de se diversificar os fornecedores, bem como a de buscar novas fontes de energia.

Os anos 1990, apesar de não ter havido choques tão significativos de abastecimento e preço no setor energético como os ocorridos na década de 1970, também demonstraram o acirramento da disputa pelo acesso aos recursos energéticos. Importante notar nesse processo o papel desempenhado pelos governos nacionais, que começaram a demonstrar crescente inclinação de controlar mais diretamente a exploração desses recursos por meio de empresas estatais.

Especificamente no caso brasileiro, todavia, não há como excluir a participação central desempenhada pela empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás2) desde a sua criação. Porém, deve-se destacar que a atribuição legal conferida à Petrobrás, à época, ocorreu na esteira de grande mobilização social e política acerca do papel que o Estado deveria desempenhar no setor, atuando de maneira mais direta ou delegando essas funções para a iniciativa privada. O papel desempenhado por essa empresa será analisado com mais detalhe ao longo da dissertação.

O mercado do petróleo foi dominado até os anos 1970 por grandes empresas transnacionais de capital privado. Um dos fatores que levou à formação da OPEP3 foi o de estabelecer fórum de concertação que atribuísse maior força aos países produtores perante as grandes empresas transnacionais e de poder orquestrar de forma conjunta a produção e, consequentemente, o fornecimento do petróleo e de seus derivados. As duas ocasiões mais significativas, 1973 e 1979, são emblemáticas e explicitaram o poder de barganha da OPEP e as sérias consequências que a escassez de energia poderia representar para a economia mundial.

2 Criada em 1953, durante a gestão do Presidente Getúlio Vargas, pela lei número 2004.

3 Criada na Conferência de Bagdad em 1960 por Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Outros

9 Assim, se pretendeu diminuir o poder que essas grandes empresas, que ficaram amplamente conhecidas como as “sete irmãs” 4, detinham. Elas procuravam restringir o acesso de outras empresas às reservas e o próprio governo nacional dos Estados de controlá-las diretamente.

É principalmente a partir dessa época que os governos nacionais começam a se preocupar mais fortemente acerca de qual deveria ser a sua atuação no setor de energia. Essa preocupação também é compartilhada pelo governo brasileiro à época, medidas para reduzir a dependência externa são tomadas. Pode-se destacar como sendo uma das mais relevantes a criação do Programa Nacional do Álcool (Pro-álcool) em 1975, cuja função é detalhada ao longo da dissertação

Apesar das características intrínsecas do tema e dessa breve contextualização histórica, que subsidia elementos explicativos do processo analisado na dissertação, ênfase é atribuída à análise das características e particularidades do tema no período recente. Nesse sentido, convém explicitar mais detalhadamente a crescente atuação dos governos nacionais no setor energético.

De qualquer maneira, vale destacar que essa nova atuação estatal coloca em xeque, para o tema energia, a evolução dos conceitos de Estado Desenvolvimentista, Estado Normal e Estado Logísticos amplamente difundidos e utilizados por Amado Cervo (2002).

No setor energético, a ação estatal não se restringe à elaboração de leis, normas ou regulações, essas últimas por meio de agências reguladoras especializadas5, o que encaixaria na definição de Estado Logístico de Cervo, mas verifica-se a crescente participação direta do governo nesse setor por meio da retomada do controle ou aumento da participação acionária das principais empresas nacionais que atuam no setor.

Percebe-se, por conseguinte, uma inversão conceitual da atuação do Estado nesse setor. O Estado Logístico, pensado como o modelo a ser alcançado, volta a ceder lugar ao Estado Desenvolvimentista, no qual a atuação direta é imprescindível para o funcionamento do mercado de acordo com os interesses estatais. Nesse sentido, a

4 O termo se refere às empresas Royal Dutch Shell, Anglo-Persian Oil Company, Standard Oil of New

Jersey (depois Esso), Standard Oil of New York (depois Mobil), Standard oil of California (depois Chevron) e a Gulf Oil.

5 No Brasil, destaca-se a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

10 percepção de Hirst (2009:222) capta esse momento de maneira mais ampla ao afirmar que,

Se o debate sobre mudanças na configuração do poder nos anos 1990 concentrava-se no declínio do Estado e na emergência de empresas e atores não estatais, a principal transformação dos últimos anos tem sido a emergência de novas potências, a ingerência estatal sobre a economia e o desacordo entre os instrumentos de governança global e atual distribuição do poder econômico.

Sobre esse ponto, o aspecto estratégico e as disputas, que em última análise podem chegar a conflitos bélicos interestatais pelas fontes de energia, também ocorrem no campo dos conceitos utilizados para definir dois diferentes grupos de países: os detentores de maiores quantidades de recursos energéticos e aqueles que necessitam importar significativa parcela da energia consumida internamente.

Interpretação e contraste relevante foram realizados por Fuser (2010), quando contrapõe o conceito de “soberania energética” ao de “segurança energética”. Essa disputa conceitual é reveladora, pois exprime duas maneiras antagônicas de se abordar o tema, a dos que querem importar recursos energéticos e a dos que querem manter e utilizar esses mesmos recursos. Enquanto os primeiros defendem a soberania sobre os seus recursos naturais como elemento inalienável e essencial para o seu desenvolvimento econômico e social, cabe ressaltar que a maior parte desses são países em desenvolvimento, os segundos, compostos principalmente por países desenvolvidos, defendem o seu direito de acesso aos suprimentos energéticos.

O perfil do Brasil é sui generis nesse aspecto, já que passou de país dependente de importação de energia para país exportador desse recurso. Esse novo perfil brasileiro é mais interessante ainda se considerarmos que o país é dotado de parque industrial significativo para um país em desenvolvimento e que vem expandindo sua economia nos últimos anos.

11 Além disso, o perfil energético brasileiro torna-se mais sólido ainda quando se leva em conta a perspectiva de expansão da produção e da comercialização dos biocombustíveis. Esse potencial pode fortalecer ainda mais as possibilidades de posicionamento do país no cenário internacional.

Com o intuito de constatar essa possível alteração na percepção e na abordagem de condução do tema, vale destacar como o tema é tratado pelo governo Luís Inácio Lula da Silva, que defende a singularidade desse momento e considera como sendo “oportunidade histórica” para o desenvolvimento não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade. Ao se ressaltar os biocombustíveis na Conferência Internacional de Bruxelas em 2007 o presidente Lula afirmou:

Estamos diante de uma oportunidade histórica para enfrentarmos alguns dos maiores temas da humanidade. Os biocombustíveis poderão colaborar para construir um mundo mais próspero, solidário e justo.

O detalhamento da importância atribuída aos biocombustíveis pelo governo do presidente Lula, em consonância com os diversos aspectos envolvidos no contexto atual do setor de energia, constitui ferramenta analítica importante para se interpretar como esse tema foi tratado pelas políticas públicas, principalmente a externa, do governo brasileiro no período em tela.

Ademais, é exatamente no contexto da passagem de dependente energético externo para exportador de energia que se percebe a hipótese de inflexão da estratégia de política externa brasileira para o etanol, que deixa de ser apenas voltada para incentivar aumento percentual da mistura à gasolina, para tornar o etanol uma commodity mundial e, assim, volta-se para a formação de um mercado desse biocombustível.

Esse é o cenário mais amplo no qual se insere a estratégia da política externa brasileira de utilizar a energia como vetor fortalecedor da inserção internacional do País. Procura-se averiguar, nessa dissertação, se e como a política externa para o etanol pode ter sido favorecida pela conjuntura mundial de outros temas e compreender se esses foram utilizados pelo governo brasileiro, em consonância com o discurso que defende abordagem pragmática6 da política externa nacional. Assim, também se procura

6 A tradição pragmática da política externa brasileira, capitaneada pelo MRE, remete ao começo do século

12 verificar como elementos de barganha e impulsionadores do tema energia na agenda brasileira estão inseridos nesse debate.

Entre os tópicos envolvidos no atual debate sobre energia, destaca-se a perspectiva de mudança da matriz energética mundial, considerando a finitude inexorável de longo prazo das fontes não renováveis; a tentativa de redução da emissão de gases efeito estufa e de outros poluentes que afetam negativamente o meio ambiente; a concentração do petróleo em reduzido número de países, sendo que parte significativa destes localiza-se em regiões em que há instabilidades políticas, como os países produtores do Oriente Médio7.

Esses pontos serão analisados detalhadamente em tópico mais específico. Todavia, tece-se nesse momento breve comentário sobre o último deles. A Venezuela, apesar de encontrar-se em região de recente baixa instabilidade e que apresenta relativa ausência de conflitos armados, será destacada na análise devido às reiteradas citações encontradas ao longo da bibliografia, principalmente nos textos, discursos e ações do governo norte-americano. Esse país também é importante para a análise das ações que visam o fortalecimento de políticas sobre as fontes não renováveis de energia, principalmente por ser grande produtor de petróleo, em detrimento da formação do mercado mundial de etanol.

Destarte, procura-se contextualizar, elencar e analisar as iniciativas do governo brasileiro, como a de se formar um mercado mundial de etanol composto por grande número de países fornecedores. Essa análise também procura averiguar se as ações do governo brasileiro, como defendido em discurso oficial8, baseiam-se e são orientadas por interesses geopolíticos e por políticas de Estado que podem ser caracterizadas como de longo prazo.

1.2Desenvolvimento histórico do etanol no Brasil

O intuito de fazer sucinta contextualização histórica do bioetanol no Brasil é o de compreender como o tema vem sendo tratado pelas políticas estatais ao longo dos anos. Busca-se evidenciar as principais inovações tecnológicas das pesquisas e do

13 desenvolvimento do uso do etanol, em cada momento histórico, e suas implicações para o setor de energia e para a atuação do Estado no seu âmbito interno e externo. Procura-se destacar, ademais, o papel e as inciativas do Procura-setor privado nesProcura-se processo.

Uma das particularidades do Brasil refere-se à época em que começa o processo de pesquisa e de regulamentação específica para o etanol. O início desse processo data do começo do século XX e, apesar de ter havido momentos de maior ou de menor entusiasmo sobre os resultados práticos e a aplicabilidade econômica do etanol, essa experiência quase centenária certamente trouxe know how não apenas para as autoridades públicas brasileiras, mas também para os pesquisadores, fato que favoreceu o acúmulo de experiência sobre as especificidades químicas, as técnicas de produção e as particularidades das matérias primas e do solo do Brasil.

Uma das primeiras iniciativas que deve ser destacada refere-se à criação da Estação Experimental de Combustíveis e Minérios em 1921. Esse organismo era vinculado ao governo federal e foi o primeiro a conduzir sistematicamente testes com veículos movidos a etanol. Interessante observar que uma das motivações centrais dessa iniciativa já era a de substituir a gasolina, produto que começava a se revelar tendencialmente caro, tendo em vista a situação do pós-primeira guerra e a possível escassez do petróleo.

Essa Estação Experimental, ademais, acabou sendo o embrião para o que se tornaria o Instituto Nacional de Tecnologia (INT)9, oficialmente criado em 1934. O INT, por sua vez, foi concebido como organização permanente e que teria a incumbência de atuar de maneira estratégica em inovação e desenvolvimento tecnológico, dando melhores condições para a realização de pesquisas, assim como fornecendo subsídios para o governo delinear estratégias para o setor.

O INT, no entanto, focava no desenvolvimento de pesquisas sobre as características das matérias-primas nacionais, elaborando também estudos sobre a melhor maneira de aproveitá-las na produção. Não havia, nessa época, intenção de tornar o etanol um combustível que pudesse ser exportado em grandes quantidades, tampouco se pode constatar, por meio da bibliografia utilizada, política externa especificamente concebida com esse intuito ou com o de torná-lo vetor importante de inserção internacional.

14 Mesmo com essa ponderação acerca da ausência explicita do tema na agenda da política externa nacional, a década de 1930 é marcante pela atuação do governo no setor de energia no âmbito doméstico e essa atuação, certamente, influenciou as possibilidades de ações futuras. Exemplo importante é o decreto realizado pelo governo do presidente Getúlio Vargas em 1931, no qual, pela primeira vez no Brasil, há a obrigatoriedade da mistura de etanol à gasolina10, que seria de no mínimo 5%.

Essa medida visava, inicialmente, apenas a gasolina importada, porém também foi estendida para gasolina produzida no Brasil, o que não é exatamente uma medida de fomento à produção interna de longo prazo, já que apenas se estimula artificialmente a demanda sem que haja preocupação em sustentá-la, com por exemplo pela concessão de crédito.

Apesar da adoção dessas medidas pontuais, houve ainda nos anos 1930 a tentativa do governo de regular o setor de maneira mais uniforme. Essa percepção toma vulto e é consubstanciada pela criação de entidade específica para regular as ações do setor. O Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) é criado11 com a atribuição de definir não somente o percentual de mistura, já que sua atuação no mercado era bem mais abrangente, regulava os preços dos derivados da cana-de-açúcar e as quantidades de produção por estado e por usina, demonstrando a forte intervenção do Estado nesse setor.

Não obstante a tentativa de regular o setor e de garantir quantidade mínima de produção por meio da ação estatal, faz-se necessário não perder de vista o momento político pelo qual passava o Brasil na década de 1930. A centralização política realizada pelo governo Vargas teve repercussão em praticamente todos os segmentos da sociedade. A grande autonomia estadual, fundamentada na Constituição de 1891, decorria do projeto federalista defendido pelos grandes cafeicultores da Primeira República. Essa ordem foi colocada em xeque e alterada pela Revolução de 1930.

Apenas à guisa de explicitar brevemente o contexto político e social do início dos anos 1930, baseia-se em afirmação do historiador Boris Fausto (2006: 327):

Um novo tipo de Estado nasceu após 1930, distinguindo-se do Estado oligárquico não apenas pela centralização e pelo maior grau de autonomia como também por outros

10 Decreto 19.717

15

elementos(...) atuação econômica, voltada gradativamente para os objetivos de promover a industrialização.

Após esse rápido panorama da década de 30, e centrando-se no que a literatura12 problematiza sobre o setor energético nessa época, o papel do IAA é questionado, pois apesar de sua atuação ser nacional, era dominado pela oligarquia pernambucana, que defendia o latifúndio agrário nordestino. Assim, os preços definidos propiciavam margem de lucro enorme para as unidades produtivas mais eficientes. A partir dessa ponderação, pode-se inferir que os preços eram estipulados para atender aos interesses dos produtores e não para estimular o consumo de etanol, diminuindo assim a dependência da gasolina. Tampouco se constata política externa que vislumbrasse ter o etanol como um dos pilares de sustentação do fortalecimento da inserção internacional.

É interessante notar que, não obstante essa característica inicial, a atuação do IAA perpassa diversas décadas e apenas é extinto em 1990. Esse instituto ainda estava atuante quando se criou o Pro-álcool, sendo que esse programa reforçou os subsídios à produção e garantia a compra do etanol. No entanto, a data de extinção do IAA reflete a nova conjuntura econômica fortemente influenciada pelas políticas liberais e de menor interferência do Estado na economia.

Na década de 1940, novamente diante de cenário externo adverso provocado pelas dificuldades de abastecimento de petróleo decorrentes da Segunda Guerra Mundial, a mistura de etanol à gasolina chegou a alcançar 42%. Após término do conflito e com a volta à normalidade do cenário internacional, nas décadas de 1950 e 1960, o etanol voltou a ser economicamente menos atraente, tanto para o governo como para o empresariado do setor.

Assim, reduziu-se significativamente o percentual da mistura, atingindo, no início da década de 1970, o percentual de apenas 3%. Nota-se, a partir desse arrefecimento da quantidade de mistura e da existência de políticas públicas intermitentes, que a atuação governamental no setor era, sobretudo, reativa aos aspectos econômicos e conjunturais. Não se percebe, dessa maneira, políticas internas ou externas mais contínuas que se sobrepusessem ao aspecto econômico.

Essa atuação, todavia, parecia ter sido colocada em xeque em outro momento histórico fundamental para a compreensão da evolução do uso do etanol no Brasil e o

16 papel desempenhado pelo governo, apesar de não se notar esse movimento na elaboração da política externa brasileira. Esse papel remete-se ao momento imediatamente posterior ao primeiro choque do petróleo (1973).

A alteração da conjuntura econômica internacional, com a queda do preço externo do açúcar e o aumento do preço do petróleo, criou as bases para o retorno do uso mais intensivo do etanol. É nesse contexto de súbita e enorme alta dos preços do petróleo que o governo brasileiro decide instituir o Programa Nacional do Álcool (Pró-alcool) durante a gestão do presidente Ernesto Geisel em 197513. Essa iniciativa caracteriza-se como a principal ação do governo federal para fomentar a produção e consumo interno. Ela será analisada mais pormenorizadamente adiante, todavia, percebe-se essa inciativa como reação conjuntural e não como política de Estado que irá se perpetuar no longo prazo.

Contexto e situação econômica diversa apresentam-se na década de 1980. A crise econômica, sobretudo entre 1980-1983, teve como elemento central a elevação das taxas de juro promovida pelo banco central norte-americano, na esteira do segundo choque do petróleo. Com efeito, a ação monetarista e a recusa de debater a questão da dívida com os países do terceiro mundo, adotada durante o governo Reagan, afetaram de maneira significativa a economia e, especialmente, a margem de manobra da política externa brasileira não apenas para o setor energético.

Não cabe aqui pormenorizar os fatores e implicações da crise econômica vivenciada pela economia brasileira durante os anos 1980. O que se pode perceber, todavia, é a ausência de política externa uniforme e de longo prazo para a energia nesse período.

Apesar de não se constatar essa presença, é primordial considerar se ela poderia mesmo ter tomado vulto perante as reformas econômicas implementadas nesse contexto, não apenas no Brasil, mas em substancial parcela dos países periféricos. Sobre esse ponto Velasco e Cruz (2007: 32) traz à baila o processo mais amplo de reestruturação da economia global, processo esse que afetava diretamente as possibilidades de ação do governo brasileiro.

a abordagem histórica adotada nesse trabalho nos leva a encarar as reformas econômicas nos países em desenvolvimento não como um evento, a ser explicado pela

17 combinação hierarquizada de “fatores”ou “variáveis”, mas como um aspecto do

processo global de reestruturação em curso na economia mundial nessas últimas duas décadas.

Por conseguinte, deve-se perquirir até que ponto uma política externa de longo prazo para a energia podia efetuar-se dentro dessas limitações. Ademais, deve-se considerar como as influências teóricas que atribuem maior ênfase ao comportamento autônomo em setores considerados estratégicos poderiam ser articuladas diante da disseminação de pensamento hegemônico, caracterizado como neoliberal. Velasco e Cruz (2007:37) novamente contribui para esse ponto ao expressar as limitações das preferências e da margem de ação dos países em desenvolvimento nesse contexto,

as reformas econômicas nos países em desenvolvimento são episódios de um processo de reestruturação global cujos resultados, na medida em que se afirmam como novos dados institucionais, alteram duradoramente a relação de forças, criando novos constrangimentos e novas oportunidades para a totalidade dos agentes, independentemente de suas convicções íntimas e de suas preferências.

É importante ter ampla perspectiva dos acontecimentos internacionais, no entanto, a delimitação do tema nos remete apenas ao destaque dos elementos mais importantes para a consecução da dissertação.

Dessa maneira, percebe-se que o maior programa pensado e implementado pelo governo brasileiro para o etanol, apesar de o governo federal ter tentando conceber projeto que se perpetuasse por meio da criação de incentivos econômicos que sustentassem a atuação do setor privado de maneira mais constante, novamente não se constata a permanência ou a defesa dessa iniciativa no momento imediatamente posterior. O propósito primeiro desse programa era o de minimizar os impactos negativos que o choque do petróleo de 1973 haviam causado à economia brasileira de modo geral, e a balança de pagamentos de modo específico.

18 Por conseguinte, reitera-se a percepção de que não havia condições matérias de sustentar política de longo prazo para o setor, o que dificultaria, ou até impossibilitaria, a consecução de política externa de longo prazo baseada no perfil energético brasileiro, ainda de demandante de energia. As políticas tinham o fito de resolver ou minimizar problemas conjunturais de fornecimento e suas implicações principalmente de cunho econômico. Não se percebe, dessa maneira, políticas de Estado que se perpetuassem no longo prazo, mas sim políticas de governo que se esvaziavam perante conjunturas econômicas adversas.

Todavia, é interessante checar como os mecanismos financeiros adotados por esse programa foram utilizados para estimular a produção do etanol e se esses ainda podem ser considerados alternativas econômicas de fomento nos dias de hoje. A análise desses mecanismos pode ser salutar para a identificação de eventuais equívocos cometidos à época e como essa experiência brasileira ímpar pode servir de referência,

mutatis mutandis, para a determinação e para a estimativa de comportamento do conjunto de variáveis necessárias, bem como para a elaboração de políticas públicas que se identifiquem necessárias, para a formação do mercado mundial de etanol.

Cabe, dessa forma, explicitar com maior detalhe esses mecanismos e traçar comparação com o atual momento da formação do mercado mundial de etanol. O conjunto de incentivos adotados pelo Pro-alcool contemplava, segundo os dados do BNDES (2008) os seguintes pontos:

a) definição de níveis mínimos mais altos no teor de bioetanol anidro na gasolina, que foram, progressivamente, elevados até atingirem 25%;

b) garantia de um preço ao consumidor para o bioetanol hidratado menor do que o preço da gasolina (nessa época, os preços dos combustíveis, ao longo de toda a cadeia produtiva, eram determinados pelo governo federal);

c) garantia de remuneração competitiva para o produtor de bioetanol, mesmo frente a preços internacionais mais atrativos para o açúcar do que para o bioetanol (subsídio de competitividade);

d) abertura de linhas de crédito com empréstimos em condições favoráveis para os usineiros incrementarem sua capacidade de produção;

e) redução dos impostos (na venda de carros novos e no licenciamento anual) para os veículos a bioetanol hidratado;

19

g) manutenção de estoques estratégicos para assegurar o abastecimento na entressafra.

Apesar de não ser o foco dessa dissertação, ao mencionar a evolução histórica dos biocombustíveis no Brasil não se pode deixar de fazer sucinta nota à contribuição do professor da Universidade Federal do Ceará Expedito Parente14 no campo do biodiesel. Pesquisador pioneiro, ele é considerado um dos inventores do biodiesel e foi o detentor das primeiras patentes desse combustível no Brasil. Suas pesquisas datam da década de 1970 e foram importantes para o aprofundamento técnico e para a viabilidade comercial do biodiesel. Atualmente o professor Parente continua ativo e aprimorando as pesquisas em biodiesel e bioquerosene.

Voltando novamente ao contexto mais recente e de atuação do Estado no mercado, principalmente sobre o setor energético, característica marcante a década de 1990 foi a implantação de amplas reformas administrativas, que tinham o objetivo de modificar o papel desempenhado pelo Estado na economia. Com esse objetivo, o governo brasileiro atuou no setor energético, dentro do processo de liberalização e abertura da economia, retirando o tabelamento dos preços do etanol em 1991 e deixando as regras de mercado regular a oferta e a demanda.

No que se refere especificamente ao tratamento institucional do setor sucroalcooleiro, o Instituto de Açúcar e do Álcool é desativado. Nesse contexto de reformas administrativas, novas leis foram elaboradas e duas instituições importantes, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) são criadas em 1997. Essa reformulação jurídica e institucional, que se forma de maneira mais robusta nos governos Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva, do setor é sistematizada e analisada de maneira detalhada mais adiante.

1.3Abordagens teóricas sobre o tema energia e o etanol

As diferentes abordagens teóricas de Relações Internacionais auxiliam a tarefa de analisar determinado tema por meio de diferentes prismas, fato que possibilita ampliar o espectro interpretativo do observador. Cabe ressaltar que não se objetiva

20 defender ou privilegiar, per se, qualquer arcabouço teórico específico, porquanto estes partem de premissas distintas e, não necessariamente, foram elaborados com o fito de serem utilizados e circunscritos ao tema que se propõe desenvolver.

O objetivo central deste tópico é o de interpretar os diferentes aspectos que compõem e envolvem o tema energia, ao se analisar como teorias de Relações Internacionais poderiam enriquecer o entendimento acerca dos fatores que moldam as motivações e as ações dos atores no âmbito mundial. Além disso, deve-se ressaltar a contribuição positiva de oferecer ferramenta explicativa que possa ser útil na sofisticação do entendimento do tema, já que se pretende contrapor aspectos e perspectivas de diferentes teorias ao longo da dissertação.

Não se pretende elaborar explicação final e definitiva sobre o tema proposto, pois os diferentes modelos interpretativos certamente poderão clarificar algumas características particulares e, por vezes, proverão explicações complementares ou, até mesmo, antagônicas sobre o mesmo ponto.

É importante destacar que energia, apesar de inserido no atual contexto capitalista, é tema estratégico e que não se orienta apenas pelas lógicas comerciais e de mercado. Essa racionalidade certamente influencia a dinâmica internacional e a interação entre os atores, porém não é o principal fator que determina a ação estatal.

Essa ação considera, primordialmente, a essencialidade da energia para o desenvolvimento econômico dos países, fortemente relacionado ao desenvolvimento social das nações, que limita a capacidade e o potencial de crescimento de uma nação em relação às outras. Ademais, leva-se em consideração a própria segurança nacional dos Estados, devido à essencialidade de assegurarem-se fontes de energia para a manutenção da defesa externa, do funcionamento e do fornecimento dos recursos materiais, fortemente pautados e dependentes de recursos energéticos, da atual sociedade.

A utilização das abordagens de teorias de Relações Internacionais far-se-á por meio da contextualização histórica, tanto do momento em que a teoria específica foi elaborada e desenvolvida, bem como da conjuntura mundial acerca do tema energia e das diferentes ênfases que os países atribuíram ao tema em tela ao longo das últimas décadas.

21 tema, bem como a possibilidade de coordenação dos diferentes países, consoante os interesses nacionais e a disponibilidade de recursos energéticos internos.

Pretende-se analisar, ao longo do texto e dentro do contexto nos diferentes períodos, a contribuição dessas abordagens, fundamentadas pela contraposição de teorias. Busca-se elucidar a importância do tema, analisado por esses diferentes ângulos teóricos, bem como evidenciar as repercussões desses posicionamentos no cenário mundial.

Antes de analisar o tema por meio de teorias de Relações Internacionais, é mister

ressaltar que teorias são modelos interpretativos que se propõem a explicar a realidade. Assim, essas são abstrações e generalizações que buscam oferecer melhor entendimento acerca do tema tratado.

Dessa maneira, é válido destacar o contexto em que elas foram criadas e, principalmente, as conjunturas em que ganham relevo. Pode-se interpretar que proeminências momentâneas justificam-se pela sua capacidade de fornecer explicação que se coadune com a realidade, imediata comprovação empírica, ou com as alterações da realidade de determinando momento histórica.

No que tange à energia, essa consideração é ainda mais importante, já que se percebem, apesar de a importância do tema ser enfatizada quase uniformemente pela bibliografia específica, diferentes e complementares percepções, que refletem no grau de prioridade e nas atitudes tomadas, ao longo do tempo, pelos atores internacionais.

O primeiro marco teórico que será utilizado encontra-se, grosso modo, no campo das teorias Realista e Neo-realista de Relações Internacionais, em oposição ao pensamento liberal. Gostaria de clarificar o uso da expressão “grosso modo”, pois essas correntes são ricas e diversas, portanto, o que se objetiva é destacar algumas premissas que fundamentam o cerne dessas teorias e discuti-las, destacando o ponto de vista de certos autores, à luz do tema em questão. Dessa maneira, os aspectos relacionados ao recurso de poder e à segurança serão destacados.

22 estaria disposto a empregar todos os meios ao seu alcance, independentemente de esses meios serem justos ou moralmente questionáveis15.

Assim, Morgenthau atribui ao Estado nacional uma racionalidade que advém da sua necessidade de não se dissolver ao longo do tempo, ou de não ser dominado por outro Estado. Morgenthau (2003: 08) afirma que:

O realismo político quer que a fotografia do mundo político lembre ao máximo seu retrato pintado. Consciente da brecha inevitável entre a política externa boa – isto é, racional – e a política externa como ela é na realidade, o realismo político não apenas insiste para que a teoria enfoque os elementos racionais da realidade política, mas também para que a política externa seja racional.

Essa percepção é válida na compreensão do tema, no entanto, não explica por que os países nem sempre escolhem o caminho do uso da força para obtenção ou garantia do fornecimento externo de energia na existência de déficit interno desse recurso, contraponto que será desenvolvido mais adiante. Pode-se supor, dessa maneira, que a lógica realista de Morgenthau é pautada pela necessidade e pelo determinismo, já que a situação indicaria um caminho claro a ser seguido, um caminho que não concede margem para a escolha do governante, caso esse haja de acordo com a racionalidade estipulada por essa abordagem.

Apesar da importância do pensamento desse proeminente autor, considerado um dos fundadores dessa escola ao organizar e dar consistência teórica a essa corrente, cabe enfatizar o contexto em que elaborou suas idéias centrais para melhor compreender os conceitos desenvolvidos.

Morgenthau escrevia em um momento em que a Europa não mais exercia o poder predominante perante o mundo, vale ressaltar que o seu livro clássico Politics

Among Nations é de 1948 e que o equilíbrio de poder europeu não mais predominava,

sendo a tônica do antagonismo bipolar que regia, em grande medida, as relações entre os países.

Dessa forma, ele pregava a volta da diplomacia realista por parte dos Estados Unidos da América, fazendo uma evidente oposição às concepções idealistas difundidas pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson após a Primeira Guerra Mundial.

23 Sem perder a abordagem Realista de vista, mas se nos detivermos por um breve momento nas premissas do pensamento liberal e posteriormente nas recomendações do presidente Wilson, pode-se compreender melhor o tema energia por meio da argumentação desse contraponto liberal. O pensamento liberal, em linhas gerais, diferentemente do realista, considera as Relações Internacionais como um campo potencial para o progresso e para as mudanças benéficas para os indivíduos.

Para Wilson, podem-se elencar três pilares em que a ordem internacional precisaria estar ancorada para ser estável: a democracia, a segurança coletiva e a autodeterminação dos povos. Para tanto, haveria um compartilhamento de valores que uniria os povos e afastaria as disputas, mesmo se elas gravitassem em torno de recurso fundamental para a existência e o desenvolvimento, como é a energia.

Jonathan Haslam lembra, de maneira oportuna, uma das premissas centrais do pensamento liberal, que consiste na primazia das ideias sobre as circunstâncias materiais16·. Aqui se entende que essas circunstâncias materiais não se restringiriam a determinados elementos, incluindo-se, portanto, os recursos energéticos nessa perspectiva.

Wilson ao abordar o tema perante o Congresso norte-americano, na ocasião da defesa de seus “quatorze pontos”, explicitou:

O que demandamos nessa guerra, portanto, não é peculiar a nós mesmos. É que o mundo seja tornado adequado e seguro para viver, e particularmente que seja tornado seguro para todas as nações amantes da paz que, como a nossa, desejam viver a sua própria vida, decidirem sobre as suas próprias instituições, se assegurarem de que terão a justiça e tratamento justo da parte dos outros povos do mundo, contra o uso da força e da agressão egoísta. Todos os povos do mundo são, de fato, parceiros nesse interesse, e da nossa parte percebemos claramente que a justiça só existirá para nós se existir também para os outros17.

Wilson menciona a reciprocidade necessária da justiça para a manutenção da paz, bem como se opõe ao uso da força e da agressão egoísta, mas não chega a

16 Haslam, Jonathan, 2007

17 Wilson, Woodrow. Quatorze pontos, tradução livre do autor. Acessado em 15 de agosto de 2009 de

24 demonstrar como isso de fato ocorreria diante de disputa de recurso estratégico para o Estado.

Pode-se supor que ele defenderia a cooperação entre os países, mas isso não considera a finitude dos recursos não renováveis e a disputa que se daria por eles diante da escassez e das implicações que isso ocasionaria para o funcionamento econômico dos Estados e do atual padrão de consumo dos indivíduos. Ao se considerar a variável energia nesse tripé sugerido, a segurança coletiva poderia ser colocada em xeque caso houvesse grandes assimetrias nas reservas dos recursos naturais entre os países, e aqueles dotados dos maiores volumes se recusassem a fornecer aos demais.

A segurança coletiva nesse sentido, segurança que englobaria um grupo de países, favoreceria o posicionamento de certos Estados e não necessariamente corresponderia aos interesses dos países em sua totalidade, pois nem todos estariam dispostos a ceder seus recursos internos em prol do bem universal. Essa situação irá ocorrer, posteriormente, na prática no início da década de 1970, com o primeiro choque do petróleo.

A perspectiva wilsoniana será contraposta pela lógica que orientou a ação da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP). No entanto, a ameaça ao fornecimento de recurso fundamental para a segurança coletiva não implicou conflagração de guerra militar ou em dominação no sentido tradicional do termo como poderia supor a corrente Realista – como ocorreu em diversos momentos e foi a tônica de ação dos países mais poderosos no século XIX –, porém outros mecanismos mais sofisticados e complexos foram utilizados e serão abordados ao longo do texto.

Antes de pormenorizar o contexto e as especificidades conjunturais da década de 1970, período de suma relevância para as análises acerca do tema energia e da percepção desse pelos atores internacionais, cabe destacar as contribuições de Edward Carr para o debate entre Realismo e Liberalismo, bem como essas contribuições poderiam jogar certa luz sobre o tema energia.

Carr, cujo mais famoso livro “Vinte anos de crise” foi publicado em 1939, ajudou a estabelecer melhor entendimento sobre esses dois campos teóricos, ou seja, sobre o debate que se travava entre “realistas” e “idealistas” 18. Demonstrando, por meio de acontecimentos históricos, que o conflito entre Estados era o resultado último e

18 Não obstante renomados autores associados à Escola Inglesa, como Hedley Bull e Martin Wight,

25 incontornável de aspirações incompatíveis. Essas, dessa maneira, só poderiam ser dirimidas através de um equilíbrio de poder, isto é, um poder precisaria ser forte o suficiente para se opor aos outros poderes, havendo assim uma limitação recíproca, fundamentada no próprio poder, que desestimularia a ação unilateral e possibilitaria a estabilidade internacional.

Pode-se entender de maneira análoga e consoante a esse pensamento, que se partindo da premissa de que os recursos naturais são exíguos e de necessidade imperativa, a disputa mundial por energia levaria, inevitavelmente, ao conflito armado, em ambiente em que não fosse possível haver equilíbrio de poder. Esse equilíbrio dependeria da acomodação de interesses não apenas dos países mais poderosos ou desenvolvidos, mas também da aceitação dessa subordinação pelos fornecedores de recursos energéticos.

Infere-se que esse cenário desenhado por Carr dificilmente poderia ser aplicado no atual contexto internacional no âmbito da energia, porquanto não há compatibilidade entre as potências capazes de equilibrarem-se mutuamente e a coordenação dos grandes países produtores e detentores desses recursos, ao se considerar que a possível imposição de preços elevados depende muito mais da ação dos produtores, não sendo esses, na maioria dos casos, os países que detêm maior capacidade militar e de força. Ademais, como supor que os países produtores estariam confortáveis, ad eternum, em posição desfavorável. Sobre esse ponto, a perspectiva de mudança de matriz energética e o possível papel desempenhado pelo etanol estariam conferindo força à posição de países menos desenvolvidos, mas com um potencial significativo de se tornarem importantes fornecedores no âmbito de um mercado mundial.

Para clarificar melhor esse ponto, cita-se passagem do livro clássico da área e de maior projeção do referido autor (Carr, 2001: 88):

O processo de “toma lá dá cá” deve ser aplicado aos desafios da ordem existente.

Aqueles que mais lucram com tal ordem podem, no longo prazo, esperar que esta se mantenha, caso façam concessões suficientes pra torná-la tolerável aos que lucram menos. E a responsabilidade de que essas mudanças ocorram da maneira mais ordenada possível é tanto dos defensores quantos dos desafiadores.19

26 Energia pode ser confundida com poder, qualquer que seja a preponderância ou a participação daquela sobre este. Vale ressaltar, também, que a definição precisa do que seria o elemento poder é ponto fulcral dentro do campo das Relações Internacionais.

Esse já foi definido de diversas maneiras pela corrente Realista, no entanto, para Aron o termo ainda precisaria de conceituação mais consistente. Para Aron, que apesar de concordar com Morgenthau que as relações internacionais orientavam-se, em certos aspectos, por uma luta constante pelo poder entre os Estados, esse conceito precisaria ser mais bem qualificado, pois não poderia ser reduzida a uma mera fórmula, estática ao longo de todas as décadas. Sobre esse aspecto ele explicita (Aron, 2003: 91):

Segurança, poder, glória, idéias são objetivos essencialmente heterogêneos que podem se reduzir a um único termo se apenas distorcemos o significado humano da ação diplomática estratégica. Se a rivalidade entre os Estados pudesse ser comparada

a um jogo, o que estivesse “em xeque” não poderia ser designado por um só conceito,

válido para todas as civilizações de todas as eras.

Não obstante a relevância desse pensamento é difícil não crer, atualmente, que o elemento energia ainda figurará, por longo período, entre os elementos que moldam o próprio conceito de poder. Certamente a capacidade energética dos Estados deve ser considerada em estudos mais sofisticados acerca da definição do que se entenderia por poder. O etanol, nessa situação, seria um novo elemento que refina ainda mais o entendimento e utilização da variável energia, já que a quantidade de recursos energéticos não está dada à priori, como no caso do petróleo, mas pode ser construída e desenvolvida dentro de potencias de produção.

Por outro lado, os Neo-realistas tendem a privilegiar o aspecto segurança de um modo mais amplo. Para eles, haveria a manutenção de uma ordem anárquica, porém as características dessa ordem dependeriam da estrutura particular do sistema formado pela relação entre os Estados.

27 Waltz aborda o tema de maneira precisa (1994: 39), explicitando a segurança como fundamental:

Desenvolvendo uma teoria da política internacional, o neo-realismo retém os princípios básicos da realpolitik, mas meios e fins são interpretados diversamente, bem como

causas e efeitos. Morgenthau, por exemplo, imaginou o estadista “racional” como

sempre lutando para acumular mais e mais poder. Ele enxergou o poder como um fim em si mesmo. Embora tenha reconhecido que as nações, às vezes, agem em função de considerações outras que não o poder, Morgenthau insistiu que, quando o faziam, suas

ações não possuíam uma “natureza política”. Em contraste, o neo-realismo enxerga o poder como meio possivelmente útil com os Estados enfrentando riscos tanto quando se dispõem de muito pouco quanto de demasiado poder.

Por conseguinte, o excessivo acúmulo de poder não seria suficiente para garantir o fornecimento energético, nessa hipótese. A ação unilateral de um Estado, por mais poderoso que ele possa ser, estaria constrangida pela coordenação dos demais, já que esses últimos poderiam limitar a ação do hegemônico. Poder-se-ia imaginar cenário em que a segurança energética do país poderoso estivesse em risco, porém esse dependeria da negociação e da aquiescência dos demais, certamente envolvendo outros fatores em outras áreas de interesse, em manter ou estabelecer situação benéfica para os interesses não apenas do Estado mais poderoso.

A segurança na década de 1970 ainda era, em grande medida, determinada pelo antagonismo bipolar das duas grandes potencias, Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A situação dos anos 1970, no entanto, era específica e não mais retratava o acirramento inicial da Guerra Fria. Essa década foi particularmente difícil para os EUA, o país vivia as dificuldades da Guerra do Vietnã, os choque do petróleo, as implicações da quebra do padrão financeiro estabelecido em Bretton Woods ao final da Segunda Guerra Mundial e a instabilidade política interna.

A posição dos EUA, dessa maneira, debilitava-se e o pensamento liberal volta a ganhar força depois de várias décadas de hegemonia do Realismo. O contexto da

28 militar norte-americana não foi suficiente para vencer a guerra, bem como não se pode deixar de lado o papel exercido pela opinião pública doméstica na decisão governamental. Ademais, o choque do petróleo de 1973 evidenciou como Estados com pouco poder militar poderiam influenciar as grandes potências. A questão energética não estava mais totalmente subordinada à força militar.

Além disso, deve-se destacar que a década de 1970 presenciou as rápidas transformações causadas pelas inovações tecnológicas, principalmente no campo da informática e das telecomunicações, que iriam repercutir intensamente nas possibilidades de comunicação e de transporte por todo o globo. A diminuição desses custos possibilitou maior aproximação e intercâmbio entre as diferentes nações, fato que suscitou esforço interpretativo dos analistas que observavam essas mudanças. Essas tecnologias, todavia, ainda não possibilitavam que as fontes alternativas de energia, o etanol no caso específico, fossem vislumbradas como resposta imediata e de escala global para os problemas de fornecimento que se apresentavam.

Essas alterações também influenciaram as teorias de Relações Internacionais. Contribuição importante, elaborada por Nye e Keohane, traz os marcos conceituais da interdependência, no que se refere às relações entre Estados, e do transnacionalismo, que visa incluir outros atores não estatais. Essas considerações são realizadas no texto clássico de 1971, Transnational Relations and World Politics, em que os autores pormenorizam os fenômenos que ocorriam no cenário internacional por meio de uma perspectiva diferente.

A premissa central dessa teorização fundamenta-se na percepção de que o poder militar estaria perdendo importância, pois não seria mais o fator determinante. Outros atores estariam ganhando relevo e não poderiam ser desconsiderados pelos analistas de Relações Internacionais.

O caso da energia, consubstanciado na questão do petróleo é emblemático, pois ocorreu poucos anos após a publicação desse texto o primeiro choque do petróleo. Percebeu-se que o uso militar não poderia resolver todos os conflitos internacionais, fato que atribuiu maior relevância a alguns países menos desenvolvidos, como ocorreu subitamente com aqueles pertencentes à OPEP. O mundo estaria mais interdependente.

29

transition do final da década de 1970, coloca em xeque algumas hipóteses centrais do Realismo, pois estas não seriam suficientes para explicar a dinâmica internacional.

Como já se havia mencionado, o contexto histórico e a ocorrência de fatos empíricos atribuem proeminência às correntes de pensamento. Waltz, considerado neo-realista, publicou em 1979 o livro Theory of International Politcs, coincidência ou não, a década de 1980 seria marcada por um novo acirramento da Guerra Fria, fato que atribuiu destaque às questões de segurança e fortaleceu as premissas da corrente neo-realista.

Waltz defendia que o domínio das duas superpotências ainda seria a melhor maneira de garantir a ordem e a estabilidade na política mundial. Assim, Waltz, em contraste com os teóricos que argumentavam que as relações internacionais passavam por transformação radical com o advento da crescente interdependência na economia internacional, reafirmou que os Estados eram o ente mais importante na política internacional.

Para esse autor, a anarquia ainda era preponderante no cenário global. Suas afirmações instigam reflexão acerca de como o tema energia estaria inserido nesse debate. Considerando-se que as maiores empresas de energia são nacionais e há alta regulamentação estatal do setor, pode-se corroborar a hipótese de os Estados serem os principais atores no cenário mundial. Ademais, o interesse nacional de defesa da segurança energética não se limita a simples determinantes comercias ou de mercado.

Waltz também elabora importante crítica ao termo “interdependência”, ao afirmar que esse não estaria bem definido e seria utilizado abarcando inúmeras situações díspares. Para ele, o termo mais adequado seria “vulnerabilidade” (1979: 139):

But “interdependence” is a concept before it is a fact, and unless the concept is defined, we cannot intelligibly discuss what the present condition of interdependence is, whether is has been increasing, and what political implications may be. I shall first examine the conception of interdependence that is common: interdependence as sensitivity. I shall then offer a more useful definition of the term: interdependence as mutual vulnerability.

30 deveria ser de fato considerado seria o “custo da ruptura”. Assim, pode-se pensar que esse custo de ruptura para o fornecimento de energia, nos dias de hoje, seriam elevadíssimos e colocariam em risco a maior parte das economias dos países.

No que se refere à energia, portanto, as assimetrias da capacidade energética poderiam ser mensuradas por meio da utilização de quanto representaria para um país romper com fornecedor ou grupo de fornecedores de energia. O “custo de ruptura” parece ser um bom indicativo ao mensurar, de alguma maneira, a disposição dos Estados em manter parcerias.

Apesar de esse indicativo ser relevante, também é preciso elencar quais seriam as possíveis alternativas de parcerias capazes de fornecer a energia necessária para suprir eventual ruptura. O etanol seria uma dessas possibilidades, mas haveria a necessidade de existir grande disponibilidade de volume, significativo número de produtores e garantia de fornecimento para que se minimize esse custo de ruptura. Esse último aspecto, nesse sentido, complementaria a função do primeiro indicador.

Com efeito, como não pensar nas diferentes fontes de energia necessárias para o funcionamento da economia global, tendo em vista as diferentes localizações, sem que haja cooperação entre os Estados. A maioria dos países precisa de recursos energéticos externos que não se restringem a apenas um tipo. O próprio Brasil, por exemplo, onde recentemente divulgou-se largamente a auto-suficiência energética, ainda precisa importar certos tipos de recursos energéticos, devido às especificidades das variações dos diversos recursos como o petróleo leve de melhor qualidade, apesar de ter se tornado exportado líquido de energia.

Deve-se enfatizar que ao final da Guerra Fria, aspectos do pensamento liberal voltaram à cena na disciplina de Relações Internacionais, devido, entre outros fatores, aos constantes questionamentos acerca da prevalência do Estado como principal ator no cenário internacional. A posição do Estado, no entanto, quando se refere à energia permanece preponderante. O mundo não mais se orientava pela lógica da rigidez bipolar, estávamos em nova fase que ainda estava delineando-se, tomando nova forma, e foi caracterizada por Celso Lafer como “multipolaridades indefinidas”.

31 implicações geopolíticas, mas não deixa de ser interessante do ponto de vista das teorias de Relações Internacionais.

O pragmatismo desse posicionamento russo demonstra a importância de poder analisar os fenômenos internacionais através de diversos ângulos e perspectivas. A lógica russa é influenciada também pelos aspectos financeiros, mas, certamente, não se limita a esses.

A capacidade energética não aparenta deixar de ser aspecto do poder, que repercute em elemento de barganha para o posicionamento dos países, influenciando parcerias e arranjos entre estes. Por fim, parece ser proveitosa a análise do tema em tela ao se considerar que a questão energética, não obstante a existência de maior “interdependência” como caracterizou Keohane, orienta-se por uma lógica de estado, que busca garantir o seu funcionamento adotando medidas e posicionamentos de longo prazo.

1.4Problematização da hipótese analisada

Como o intuito de complementar a justificativa da escolha e da relevância do tema da dissertação, a formulação desse tópico busca contextualizar e explicitar a abordagem da política externa brasileira em dois momentos. Assim, pretende-se elencar e evidenciar os aspectos mais gerais das políticas elaboradas pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), destacando-se a área de energia, porquanto esse será utilizado como referência comparativa direta dos governos Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010).

O objeto principal dessa pesquisa é analisar a hipótese de inflexão da estratégia de política externa brasileira para o setor de energia, procurando-se investigar se a maior ênfase constatada nos discursos e pronunciamentos de autoridades estatais, bem como a importância institucional atribuída, realizados durante o governo Luis Inácio Lula da Silva, pode ser corroborada por meio de verificação concreta de políticas e ações.

32 setor na União Nacional da Indústria de cana-de-açúcar, é realizada para entender como essas forças internas são compostas e como elas são refletidas na elaboração e implementação da política externa brasileira, mais especificamente no relacionamento bilateral com os Estados Unidos da América e na participação em fóruns multilateral que tratam especificamente sobre o tema, explicitando-se as implicações dessas iniciativas para a inserção internacional país.

De forma sucinta, a análise tem como objetivo compreender e evidenciar o desenvolvimento e os impactos dessa estratégia para o relacionamento bilateral com os EUA, nos fóruns internacionais constituídos para o tema energia, bem como para a posição brasileira no cenário mundial.

Como serve de ponto comparativo direto dos dois mandatos do governo Lula, tece-se rápida contextualização sobre as linhas gerais adotadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Esse retomou, no âmbito econômico e comercial, alguns elementos dos governos anteriores como abertura econômica, liberalização e privatizações, em consonância com os preceitos neoliberais.

Esse governo também retomava, em certa medida, a idéia de levar o Brasil ao Primeiro Mundo por meio da modernização liberal e da inserção competitiva na economia internacional, coadunando-se com alguns elementos econômicos do governo Collor de Mello. Segundo Giambiagi (2005: 182),

Os anos FHC foram caracterizados por marcas importantes. A primeira foi a da estabilização (...) a segunda marca registrada foi a das reformas, que deram continuidade, de uma forma mais profunda, a um movimento iniciado ainda no governo Collor.

Assim, o governo Cardoso adequava-se às transformações externas adotando atitude um pouco mais propositiva em relação à posição dos governos anteriores, porém essa ocorria de maneira alinhada com a teoria liberal dominante à época.

33 Não obstante, percebe-se, por meio da leitura bibliográfica que versa sobre o tema, que o governo Fernando Henrique Cardoso suscita interpretações díspares, em alguns aspectos, quanto à continuidade de paradigmas e parcerias nas relações externas. Altemani20 posiciona-se sobre o tema ao afirmar:

Em primeiro lugar, pautaremos pela perspectiva de que abertura de mercado, correspondendo à limitação de medidas protecionistas, não necessariamente representa uma mudança (automática ou não) nas diretrizes que até então vinham dando base à definição da política externa brasileira (...). Em segundo lugar iremos apresentar a perspectiva de que, apesar de forte inflexão no Governo Collor e uma ligeira tendência no início do Governo Fernando Henrique, serão mantidas as diretrizes básicas da política externa em vigência desde Jânio Quadros (...). Em linhas bem genéricas, vai-se ponderar que Collor teve a intenção de alterar radicalmente os fundamentos da política externa brasileira, retomando uma perspectiva de aliança especial com os Estados Unidos (...). E que, de Itamar a Lula, foram retomadas as diretrizes básicas de autonomia e universalização, mantendo-se esse objetivo de universalização ou de diversificação de parcerias como uma constância na definição da política externa.

O autor ressalta que iniciativas e resultados significativos ocorreram durante a gestão Cardoso, que demostram certa autonomia e capacidade negociadora da política externa brasileira. Podem-se citar como exemplos que corroboram com essa afirmação, o Acordo Quadro firmado entre Mercosul e União Européia, as negociações de cunho político e econômico com a região da Ásia do Leste, que futuramente iria materializar-se no Fórum de Cooperação América Latina e Ásia do Leste (Focalal), e o Acordo Quadro de livre comércio com a África do Sul.

Todavia, Cervo faz leitura crítica sobre o período caracterizando-o por meio do conceito de Estado Normal. Assim, compreende o período em tela (Cervo, 2008: 52),

34

O Estado neoliberal, cujo modelo implantou-se no Brasil durante o governo de Collor de Melo, entre 1990 e 1992, e consolidou-se com o de Fernando Henrique Cardoso, durante seus dois mandatos (1994-2002), não significou uma adoção dos parâmetros da globalização pela via da interdependência (...). No Brasil, em razão da abertura econômica indiscriminada e, longe do equilíbrio interno-externo, aprofundaram-se dependências estruturais com relação ao exterior de modo a fazer prevalecer sobre o interesse nacional os interesses carregados pelas forças transnacionais da globalização (...). Com efeito, sob o aspecto político, o Estado normal revelou-se subserviente ao sacrificar a autonomia da política exterior e erigir o chamado Consenso21 de Washington.

Ponto importante da pesquisa consistirá em elencar as ações do governo brasileiro, especialmente no relacionamento bilateral com os EUA e nos posicionamentos em fóruns multilaterais para o tema energia. Certamente, essas dimensões de relacionamento não são excludentes entre si, porém cabe analisar a abordagem adotada em cada uma delas.

Segundo Fonseca Jr, durante a década de 1990, o Brasil procurava obter maior legitimidade no cenário externo ao renovar suas credenciais, resgatando “hipotecas” em temas como direitos humanos, meio ambiente e não-proliferação nuclear (Fonseca Júnior, 1998: 367), mostrando-se favorável e aberto a concessões e ao diálogo.

Apesar de se compartilhar da capacidade explicativa dos esclarecedores conceitos formulados por Fonseca Jr, não se constata, dentro da linha de atuação mais ampla do governo Cardoso, elementos que teriam sido elaborados para proteger ou resguardar o setor energético brasileiro diante dessas mudanças de cunho liberal.

Essa percepção ocorre mesmo com a elaboração do arcabouço legal mais recente para o setor de energia ter sido, em grande parte, construído pelo governo Cardoso. Aqui, cabe destacar que a construção do marco jurídico certamente influencia, mas não necessariamente determina a atuação de maior ou menor intervenção do Estado nesse setor. O que se percebe na gestão Cardoso é uma reconfiguração legal para o setor

21 Expressão amplamente utilizada e que ficou conhecida como “Consenso de Washington”. Gambiagi

define o termo da seguinte maneira: Por ocasião de um encontro do Institute for International Economics em Washington, D.C., o economista John Williamson listou uma série de reformas que os países em desenvolvimento deveriam adotar na área econômica para que entrassem em uma trajetória de crescimento auto-sustentado. Essa lista foi intitulada “Consenso de Washington”, pois o mesmo