PUC-SP

Roberto Martins de Souza

Representações Sociais da tuberculose: Um estudo Sócio-Antropológico

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP

Roberto Martins de Souza

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA TUBERCULOSE: Um estudo Sócio-Antropológico

Tese apresentada à Banca

Examinadora como exigência parcial para obtenção do titulo de Doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação da Prof. Doutora Maria Helena Villas Bôas Concone.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA TUBERCULOSE:

Um estudo Sócio-Antropológico

ROBERTO MARTINS DE SOUZA

Tese de doutorado em Ciências Sociais (concentração em Antropologia) Orientadora: Profª. Dra. Maria Helena Villas Bôas Concone.

Banca Examinadora:

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, pelo exemplo, por estarem sempre presentes em minha vida e pelam possibilidade do aprendizado de valores familiares, que me ajudaram a ser a pessoa que sou.

AGRADECIMENTOS

A minha orientadora, Profª. Dra. Maria Helena Villas Boas - Concone, pela competência e respeito com que conduziu a elaboração desta pesquisa e que com seu jeito claro, tranqüilo e objetivo, transmitiu muita segurança e

conhecimento para a construção deste estudo.

Aos Professores Dra. Maria Lucia Carvalho Silva e Dr. Álvaro da Silva Santos, pelas valiosas contribuições no Exame de Qualificação de Doutorado.

Aos meus amigos e colegas, que sempre estiveram presentes em minha vida em todos os momentos.

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo financiamento parcial dos meus estudos sem o qual o meu processo de titulação não teria sido possível.

RESUMO

ABSTRACT

This thesis proposes a reflection on the process of exclusion of patients with pulmonary tuberculosis in a region of Itaquera BHU (Basic Health Unit), in São Paulo. We assumed that the disease and its cure constitute a complex

phenomenon biological, psychological, sociological and cultural dimensions. We believe that adherence to treatment and the healing process itself go much beyond the effectiveness of drug or any change in living conditions, and so involving that set of dimensions. Thus, the situations of isolation and social exclusion are extremely adverse, can cause stress, fear, shame and can also create real obstacles as for the remission of the disease as for the resumption of life in its condition prior to the illness. In light of situation we can understand it as a “total social fact” (M. Mauss), the anthropological approach might be revealing. In other words, with such theoretical support we believe to have batter conditions to rescue the state of health / disease in its complexity. This work has been

developed from literature, survey data, interviews and observation, the work field has been developed in a qualitative perspective preferring the prospect of the main involved, that is, seeking representations of the patients themselves, on the binomial health and disease, tuberculosis and its repercussions in the various delays of their life and their perception of exclusion. The professionals of the BHU (Basic Health Unit) were equally interviewed also seek their representations about the exclusion.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO...10/13 1.1 Problematização da Pesquisa...13/20 1.2 Justificativa...21/26 1.3 Objetivo da Pesquisa...37 1.3.2 Objetivos Específicos...37 1.4 Hipóteses da Pesquisa...38/39 1.4.1Hipótese Primária...38 1.4.2 Hipótese Secundária...38 1.4.3 Hipótese Terciária...38/39 1.5 Questões a Investigar...39/40 1.6 Referencial Teórico...40/55

2.5.10.2 Áreas Verdes e Áreas Publicas...96/97 2.5.11 Urbanização e uso do solo...97 2.5.11.1 Viário...97/98 2.5.11.2 Transporte...98/101 2.5.12 Declaração de Istambul e Agenda Habitat...101/103 2.5.13 Rede Estrutural Hídrica Ambiental...103/104 2.5.14 Caracterização da UBS Itaquera...104/108

3. METODOLOGIA DA PESQUISA...109 3.1 Aspectos Metodológicos...109/112 3.2 Construção da Amostra...112/113

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES...113 4.1 Tuberculose na Perspectiva na Classe Médica...113/119 4.2 Tuberculose na Perspectiva dos Pacientes...119/133

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS...133/136

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS...137/141

1. INTRODUÇÃO

O ser humano é fundamentalmente um ser social e cultural que constrói e estabelece continuamente relações com o mundo e com os outros, fundando significados que são aprendidos e modificados. É nesse mundo que desenvolvemos nosso papel de cidadãos participando efetivamente da vida social, cultural e política do meio em que estamos inseridos. Nesse sentido podemos dizer que somos holísticos e dinâmicos.

A saúde, a doença e os processos de cura são eles também construções sociais históricas. As representações sobre esses temas incorporam em quadro complexo que envolve fatores biológicos, socioeconômicos, culturais, psicossociais e religiosos, que influenciam nossas atitudes face à doença e aos processos de cura.

Nesta justificativa, a doença e a cura estão intrinsecamente ligadas. Numa outra linguagem, os modelos etiológicos e terapêuticos são complementares (Laplantine,1991). Podemos dizer que fatores internos do psiquismo do individuo, como o estado de depressão ocasionado pelo isolamento imposto Poe estas estreitamente relacionados ao mundo sócio-cultural. Assim estados de depressão ocasionados pelo isolamento imposto pelo adoecimento, as frustrações, a baixa estima, os traumas e desgostos podem desencadear as chamadas doenças da alma.

Considerando-se que conforme Jeammet (1989, p. 205)

um fator psicológico interveniente, não de modo contingente, como poderá ocorrer em qualquer afecção, contribuindo essencialmente à gênese da doença, como as ações que impõe isolamento ao ser doente e fatores estressores como um ambiente mórbido ou demasiadamente silencioso e apático.

Assim, o ser doente é também um ser psíquico, social e cultural.

A visão da doença como fator somático apresenta uma ação integrativa e enriquecedora do conhecimento profissional sobre a saúde, além de constituir em paradigma de uma forma de pensar o ser humano e que privilegia a interação terapêutica profissional humanizadora da transição para a saúde que considera o homem como um ser dinâmico plenamente envolvido na natureza, sociedade e na cultura.

Conforme Geertz (1983, p. 113)

o enfoque psicossomático relativo à doença tem uma relação com a visão antropológica da doença que implica, de um lado, analisar a doença como um elo entre mente e corpo na relação entre razão e sentimento, historicamente formulados e intrinsecamente relacionados a esta.

Estudos apontam à influência dos fatores psíquicos nos distúrbios físicos e o papel do meio externo, particularmente o meio social nas condições físicas e psíquicas e nos processos de como reflexo na doença. Assim, compreende-se que há uma influencia no estado de saúde do corpo com o psiquismo da pessoa sendo possível investigar os possíveis fatores psíquicos que influenciam os eventos de superação da doença que há uma influência no estado de saúde do corpo em relação com o psiquismo da pessoa sendo possível investigar os possíveis fatores psíquicos influentes nos eventos da doença. Portanto, entende-se que qualquer entende-ser humano ao saber que está doente entende-sente os reflexos emocionais e afetivos da doença.

Nesse caso, o ser doente poderá se sentir invadido por reações psíquicas que podem agravar o adoecimento ou prejudicar o estado da doença e desfavorecer o processo de cura possível ou mesmo interferir no tempo de recuperação.

O objetivo deste estudo é retratar a exclusão social dos portadores de tuberculose e as repercussões na sua saúde com base em estudo sócio-antropológico; partimos do suposto que uma visão ampliada mostrará a necessidade de ações que tornem o tratamento dos pacientes mais eficaz proporcionando qualidade de vida na medida em que esteja atento a dimensão da humanização do tratamento e do fim do isolamento a que está circunscrito o ser doente.

Reconhecemos a necessidade da atuação de profissionais no combate nos processos contra o preconceito e a discriminação, e também no enfrentamento do medo, a inércia e do isolamento provocados pela doença como frutos da estratégia de limitação da expansão da doença.

da descriminação no tratamento de doenças como a tuberculose no Brasil, e ao mesmo tempo em colocar a questão da própria doença e principalmente do doente como foco de análise que busca articular temas e perspectivas conceituais metodológicas.

1.1 Problematização da Pesquisa

Na Antiguidade, a tuberculose com sua presença impiedosa influenciou pensamentos místicos sobre aqueles a quem vitimou. Denominada de consunção, em uma alusão a uma combustão do ser pela febre, engendrou metáforas aéreas, voláteis, espirituais e profanas. Assim, essas concepções constituíram o eixo da representação idealizada da tuberculose.

Se durante o período histórico na Antiguidade a tuberculose representou uma constante institucionalização do preconceito e do isolamento de milhares de indivíduos, ela se tornou com o tempo um verdadeiro flagelo na Europa durante a Revolução Industrial. O período foi marcado pelas péssimas condições de trabalho nas fabricas quando ainda não havia sistemas de seguranças no trabalho e as condições eram marcadas pela insalubridade.

Nesse contexto, o caráter rapidamente progressivo da tuberculose assumiu na Europa entre as populações proletárias, um quadro epidêmico. Conforme Haynal (1993, p. 117),:

Estudos comprovam que houve várias epidemias de tuberculose na Europa no início do século XIX, favorecendo o aumento de resistência imunológica da população.

De fato, constatou-se que nas primeiras epidemias ocorridas houve um índice maior de mortalidade pela falta de constituição imunológica dos indivíduos. Contudo, conforme Gaarder (1995, p. 39), “os padrões de resistência à suscetibilidade às infecções podem se modificar em uma população de acordo com as condições de vida”. Não obstante no século XIX houve surtos da doença em decorrência na falta de salubridade nos ambientes de produção fabril e acrescente urbanização que conseqüentemente ao modelo fabril levou os trabalhadores a morarem aglomerados além de conviverem com condições de trabalho desgastante.

Conforme Rufino & Pereira (1981, p. 117), “uma epidemia de tuberculose se alastrou no Leste dos Estados Unidos após a independência, provocando um alto índice de mortalidade por tuberculose nas cidades mais industrializadas”, comprovando, portanto, a correlação entre a disseminação maior do bacilo em situações de insalubridade e onde há a presença de muitos indivíduos convivendo em aglomerações em ambientes de trabalho na segunda metade do século XIX.

No século XIX, a tuberculose dizimou muitos jovens, mas a doença

ganhava nova imagem graças a alguns poetas transplantaram para a doença uma imagem de tragédia e romantismo, também uma representação iconográfica da doença produzida para campanhas de educação sanitária, divulgada para o público como instrumento na observação clinica, teve o mesmo destino romanesco.

desde então, associada às condições de vida. Foi uma passagem do romantismo para o realismo trágico e social.

A idealização do mal na figura do doente, passa principalmente pela interferência direta sobre a doença; um olhar desmistificador para construir representações realista da enfermidade.

O conhecimento das causas da tuberculose e sua correlação com a pobreza e a sua prevalência entre as classes desprivilegiadas, além do aspecto sanitário que exigia o isolamento do indivíduo, levou as classes mais abastardas da sociedade burguesa a ocultar os casos de doenças na família. De forma preconceituosa a doença passou a ser vista como vergonhosa e a ser mistificada como personagens dos hospitais e sanatórios pobres. Em uma aproximação da doença às classes sociais mais baixas, indicava-se a pobreza como o determinante da sua prevalência.

A descoberta da medicação específica para a tuberculose em 1940 induziu a uma queda acentuada dos índices de mortalidade da doença e a comprovação da eficácia dos medicamentos na cura; aperfeiçoados ao longo das décadas de 1950 e 1960, fizeram com que o tratamento se tornasse primordialmente ambulatorial, tornando desnecessária a internação do paciente. Esse fator produziu mudanças no quadro social que sempre caracterizou a doença: o processo de internação em sanatórios, o tratamento que se baseava no isolamento do doente prevalecendo um estilo de terapêutica para a tuberculose. Como conseqüência, nas décadas seguintes, os sanatórios foram sendo desativados.

Estudos epidemiológicos começaram a ser intensamente realizados na década de 50, a partir de levantamentos de dados domiciliares que contribuíram para a avaliação do estado de saúde da população, geralmente incorporando as dimensões agudas e crônicas das doenças, dentre esses resultados, comprovou-se que a tuberculocomprovou-se comprovou-se tornou uma doença crônica. As informações obtidas nos inquéritos domiciliares permitiram identificar que o status de saúde do indivíduo, favorecendo um quadro de análise sobre as classes sociais mais atingidas e das condições de vida dos indivíduos doentes.

Conforme Beckett et al (2000) IN Leite et al (2000), embora se constate que levantamentos de dados domiciliares representam apenas resultados parciais, comprovando-se também que conforme Sadana et al (2000) IN leite et al (2000), as estatísticas obtidas com base em informações de registros hospitalares tendem a demonstrar limitações nos episódios ou eventos por apresentarem falhas na cobertura de certas condições, cujas causas não são bem definidas ou não têem tratamento específico e nem tampouco representam a população como um todo.

Os estudos epidemiológicos representam um campo da avaliação de serviços de saúde, sugerindo um conjunto de intervenções para melhorar a qualidade da assistência médica da população. Do ponto de vista epidemiológico, possibilita o planejamento de ações assistenciais, a partir da estimativa de taxas de prevalência da tuberculose e dos índices demográficos e geográficos que apresentam as necessidades de serviços hospitalares e ambulatoriais e de alta complexidade.

Neste aspecto, as informações obtidas nos estudos representam as informações sobre doenças crônicas, em face da necessidade de informações sobre incidência e prevalência que estimulam a alocação de recursos na área da saúde e a minimização dos índices de mortalidade e morbidade.

imunológico. Assim, constataram que em condições de incidência da doença, os internamentos em serviços de doenças crônicas criam maior probabilidade de contágio, pois há o contato próximo com outros indivíduos idosos que apresentam risco de contrair a tuberculose.

O quadro de fatores em pesquisas epidemiológicas permite identificar que há também um delineamento étnico, e sócio-econômico que permitem analisar os indivíduos que representam maior prevalência de casos de tuberculose. A doença é mais comum em indivíduos da raça negra, parcialmente por causa da maior quantidade de indivíduos da raça negra vivendo em condições de pobreza.

Atualmente, os pacientes com tuberculose enfrentam além da doença, os males do preconceito em uma trajetória de ações assistenciais que mesclam apoios institucionais do estado, de filantropia e de órgãos privados. Quando as estimativas relacionam as causas com as condições de vida, entremeia no tecido social um preconceito construído em torno da doença e o medo de adoecer gerou trajetórias próprias de uma época.

Com o surgimento da AIDS, a tuberculose se tornou um quadro associativo, combinado com a superpopulação e com as más condições de saneamento em muitas áreas urbanas, fez com que a tuberculose voltasse a ser um grave problema de saúde pública, considerando-se que as bactérias causadoras de tuberculose tornaram-se resistentes aos antibióticos utilizados no tratamento da doença. Falaremos mais adiante sobre a Aids, pois os números da inter - relação HIV e tuberculose são comentados em vários estudos como um crescente problema para combater a doença.

Assim, o espectro da exclusão ronda a doença entre atitudes de indiferença e apoio filantrópico e assistencial do estado que trazem à luz o conhecimento de problemáticas extremamente atuais, pelas quais passam os doentes de tuberculose, quando a tuberculose ressurge associada à Aids.

de aspectos e considerando, sobretudo, as diferentes situações históricas e do imaginário social e, sobretudo trazendo para o âmbito do social a causalidade da doença. O imaginário social é rico de representações e a tuberculose se constitui historicamente como uma enfermidade singular, uma vez que congrega em sua trajetória, além de variados modelos explicativos para a doença, inúmeras propostas de tratamento, amplas discussões acerca de um possível conteúdo educativo e regulador e a criação de instituições próprias, balizadas por estas diferenciadas orientações que muitas vezes se contrapõem; há de fato discordâncias entre os médicos acerca da concepção da doença e das terapêuticas específicas.

Assim, procuramos destacar neste estudo que existe um contexto histórico e social que marca a tuberculose e o paciente com tuberculose como elemento de exclusão social criando o “espaço social” do doente. Portanto, nesta nossa pesquisa, buscou identificar e relacionar os processos sociais que desencadeiam a exclusão do portador de tuberculose, que antes ficava encarcerados nos sanatórios e hotéis para doentes, construídos em cidades escolhidas para esse fim. Estamos falando de dois processos de exclusão: um institucional (que decorre do instrumento que se tem da doença em cada momento) e outro propriamente social que decorre das representações sociais da doença e que inclui o medo e o preconceito.

Atualmente são cuidados por políticas públicas específicas que atendem pacientes de tuberculose remetem a modelos como o tratamento supervisionado que tem a função de minimizar os níveis de abandono do tratamento pelos pacientes.

Segundo Canesqui (2002, p. 7) “a questão do abandono do tratamento médico, pesquisado por ela pesquisado, mostra que o tratamento oficialmente utilizado “não está adequado ao modo de vida da clientela dos serviços de saúde”.

dos motivos do seu abandono, ainda que uma parcela da clientela a eles se submeta e aceite as prescrições e condutas médicas, valorizando o seu poder de cura. Mas certamente falta confiança no tratamento e uma relação mais efetiva médico/paciente. Não se pode descartar também a hipótese de que o uso de numerosos medicamentos surtindo um efeito de melhora, também induz o cliente a se considerar “curado”, abandonando o tratamento.

Considerando-se as dimensões socioeconômicas e psicológicas no processo de adoecimento, a tuberculose exige soluções prementes devido à situação de marginalização social, larga parcela da população que vive praticamente sem canalização de córregos, coleta do lixo e serviços sanitários e precisa de melhores condições de qualidade de vida. A região foco, deste trabalho reflete más condições é, portanto, um bairro carente, com grande contingente populacional, na maioria formada por crianças e jovens são também numerosos os problemas relacionados à saúde, numa população que é, praticamente na sua totalidade, dependente do poder publico.

Assim, busca-se demonstrar neste estudo que a preocupação dos órgãos de saúde pública no tratamento da tuberculose deverá partir também de um processo educacional que desestimule a discriminação e exclusão social que sofre o portador da doença.

Neste contexto, mesmo que os serviços ofereçam a totalidade dos tratamentos (o que nem sempre é o caso, analisando-se a situação de alguns municípios brasileiros em que falta atendimento qualitativo e medicamentos). Somente as prescrições médicas e os medicamentos não são uma certeza de que o tratamento será efetivamente um sucesso, considerando-se que o tratamento depende completamente da colaboração do paciente. Neste contexto, ele próprio deverá buscar uma forma de cura e a manutenção do tratamento. É nesse sentindo que insistimos que a ação medicamentosa não pode vir desligada de outras ações tão importantes quanto.

na vida do paciente, e na do próprio profissional, tanto menos ele estará disposto. a continuar o tratamento. Estima-se, que tanto nos Estados Unidos (CDC 1994) quanto no Brasil (MS 1999), que cerca de 25% dos doentes não seguem o tratamento até o fim. Esse fato representa uma situação alarmante: o paciente sente-se desmotivado e excluído do processo de condução do tratamento da doença; ele e seus familiares nem sempre tem acesso as explicações completas e sistemáticas sobre sua condição, sobre o tratamento, e as conseqüências da interrupção do tratamento.

Buchillet (2000, p. 41) considera que muitas vezes, “falta diálogo aberto entre médico e paciente que permita ao paciente compreender de forma clara os processos clínicos”. Assim, a não adesão ao tratamento é um problema sério no combate à tuberculose.

Dados recentes atestam o crescimento da tuberculose no Brasil e o surgimento de uma nova forma da doença resistente aos medicamentos. O tratamento mal conduzido por profissionais, interrompido prematuramente pelo paciente “imuniza” o bacilo contra os medicamentos.

Em um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, o Brasil também esta entre os países que tem casos de tuberculose multirresistentes, em que a doença também não responde a drogas, mas a um numero menor de remédios do que a forma XDR. A OMS alerta que o patamar atual de multirresistencia no mundo é o mais alto já registrado. O relatório da organização é baseado em dados coletados de 2002 á 2006, referentes a 90 mil pacientes de 81 países.

1.2 Justificativa

A motivação para a escolha do tema orientou-se na percepção de que não importa apenas aprofundar os conhecimentos sobre as estratégias de assistência à saúde do portador de tuberculose ou mesmo identificar as experiências de intervenções que contemplem a singularidade do paciente, sem o esforço de compreender a dimensão biológica e psicossocial do processo saúde-doença, não considerando adequadamente os aspectos culturais da doença quanto à exclusão social no processo de adoecer ou morrer da pessoa.

Neste estudo buscou-se um aprofundamento sobre a concepção da doença por quem trata ou atende o paciente de tuberculose e de quem sofre da doença e de seus estigmas, considerando a necessidade de abordar os aspectos que dimensionam os sentimentos associados à percepção e à representação social da doença; estamos pressupondo que tais concepções podem interferir no processo terapêutico de cura e influenciam no modo de pensar e agir, antes e durante o processo de terapia ou mesmo na postura de abandono do tratamento.

A tuberculose é uma doença tecnicamente controlável e dispõe-se de método de diagnóstico e de um tratamento convencional, embora não se apresentem as condições ideais para atender a demanda de prevenção e cura. Constata-se ainda, que os programas nacionais de controle e de luta contra essa doença necessitam de mecanismos mais eficazes para manter o tratamento do paciente e as condições adequadas para curá-lo em sua situação sócio-econômica e cultural.

Vendramini (2001, p. 18) constatou que em tratamento supervisionado no controle da tuberculose1, há sempre índices de abandono ou não-adesão do programa de controle da doença, realizado nos domicílios e associação de

1

bairros, a partir do incentivo das políticas de saúde municipal que prejudicam os aspectos político-sanitários de intervenção e controle da doença.

Conforme os resultados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2004), a tendência epidemiológica da tuberculose se articula com o desenvolvimento das sociedades na medida em que se projeta como doença tipicamente urbana que afeta as condições de vida das diferentes classes sociais.

A originalidade da pesquisa que realizamos esta no fato de tomar como foco a questão da exclusão social e da discriminação da doença; estes são fatores problemáticos no tratamento dos pacientes na saúde pública, especialmente hoje, com o advento da Aids, somados aos abandonos de tratamentos e ao aparecimento de linhagens do bacilo, resistentes às drogas. Estes últimos fatos levam a tuberculose a ser considerada uma doença re-emergente.

Queremos identificar o impacto do método específico de controle da tuberculose no sub-distrito de Itaquera, localizado na zona leste da cidade de São Paulo, realizado nos moldes de assistência na instituição pesquisada ; deve-se considerar que a literatura sobre as formas de tratamento que demandam o controle da tuberculose, apontam que tal controle impõem em nível de organização e avaliação, as que se considere classes sociais, os grupos ocupacionais e a historia de cada indivíduo acometido, como para que se possa estabelecer as relações causais e epidemiológicas.

Neste amplo quadro, nosso foco irá recair sobre os portadores de tuberculose; com base em um enfoque sócio-antropológico pretendemos retratar o tema do ponto de vista de quem trata o paciente e do próprio paciente, buscando suas percepções em relação à doença, e o papel do contexto social no seu comportamento. Esta abordagem permitirá a ampliação da discussão para além das fronteiras do tratamento clínico.

e efeito entre o bacilo e o corpo infectado; ressaltamos a importância de se conduzir maior entendimento em relação ao sujeito doente e seu tratamento; acreditamos que um atendimento psicológico e social possibilitara maior compreensão dos processos de adoecimento bem como do tratamento e das suas implicações .

Itaquera, onde trabalhamos e realizamos a pesquisa é um bairro pobre e marginalizado; a situação familiar remete a carências, e a este perfil sócio econômico soma-se a dependência química, a miséria pecuniária que são motivos agravantes para o abandono do tratamento e que também aparecem nos índices epidemiológico deste bairro em tornando mais complexa a situação quando se trata de adotar medidas de prevenção e controle da tuberculose.

Consideramos que na área geográfica deste estudo há necessidade de criar uma estratégia que melhore a qualidade de vida e a assistência médica da população, melhorando as políticas sociais, melhorando a articulação das políticas econômicas e sociais referentes à saúde, e adotando medidas de erradicação de doenças infecto-contagiosas.

A tuberculose nesta região é um problema de saúde pública. Os índices epidemiológicos dos Postos de Saúde/Unidades Básicas de Saúde e Hospitais refletem altas taxas de incidência nas últimas décadas.

Diante desses resultados divulgados nossa hipótese é que os atuais sistemas de vigilância epidemiológica se caracterizam pela lentidão em atender aos eventos de saúde no espaço onde eles ocorrem e pela falta de definição de políticas direcionadas às áreas de maior prevalência. Neste aspecto, Coelho (1991, p. 45) considera que “os índices elevados da doença demonstram que as ações estão centradas nos níveis locais do sistema e, por conseguinte, não possibilitam aos serviços responder rapidamente aos problemas de saúde apresentados”.

estruturação de um sistema de vigilância da tuberculose que contemple intervenções de base territorial, como forma de melhor identificar seus determinantes. A partir dessa realidade torna-se necessário compreender o problema da tuberculose na perspectiva de quem trata a doença, e também na percepção de quem sofre os seus efeitos, com base na identificação da forma de tratamento e sua abrangência nos aspectos biopsissociais.

No entanto, pouca atenção tem sido dada à verificação da adequação das metas fixadas para enfrentamento do problema, visando à estruturação de um Sistema de Vigilância à Tuberculose, estrategicamente desenhado para responder às diversas demandas do atual quadro epidemiológico da endemia nesta área geográfica de Itaquera em São Paulo.

Portanto, o estudo que será realizado com base nos processos sociais intrinsecamente relacionados aos aspectos culturais, e focado nos processos de exclusão social dos portadores de tuberculose, visa com base em ultima analise identificar a necessidade de ações que tornem o tratamento dos pacientes realmente eficaz. Esperamos também por meio da escuta e do levantamento de dados identificar alguns dos obstáculos para a eficácia real do serviço de vigilância.

Neste sentido, o desenvolvimento deste estudo visa contribuir para a compreensão das dimensões socioeconômicas e psicológicas no processo de adoecimento e do tratamento; a tuberculose exige soluções prementes para a cura. Um estudo que alie as referencias epistemológicas da antropologia médica poderá contribuir para construir novos conhecimentos indo além do modelo convencional no tratamento clínico dos portadores de tuberculose. Em resumo, sem descartar (o que seria irreal e empobrecedor) o modelo de tratamento clínico, propomos com base no enfoque sócio-antropológico alargar e aprofundar a discussão sobre aspectos determinantes do tratamento da tuberculose, como dissemos o nosso campo empírico será o bairro de Itaquera em São Paulo.

paciente nas ações desenvolvidas na produção e distribuição de cuidados médicos e no controle da tuberculose, ou seja, no conjunto de bens e serviços relacionados especificamente com a saúde deste grupo de pacientes atendidos pela saúde pública.

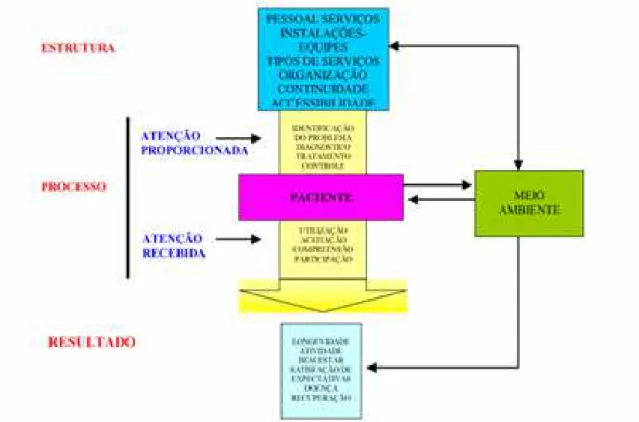

É fundamental compreender que a inter-relação entre os serviços de saúde e o estado de saúde da população precede a discussão de uma nova modelagem para a análise comparada ampliada para além das fronteiras da clínica, ou seja, o diagnóstico e a prescrição de medicamentos eficazes ao doente não são suficientes para que o tratamento seja realizado.

A que considerar que recentes estudos realizados no Brasil comprovam que o nível de educação incipiente, o baixo nível socioeconômico, o mercado de trabalho informal e os hábitos de vida prejudiciais à saúde são os fatores relacionados à população que menos adere ao tratamento. Assim, discutimos a incoerência de tratar uma doença, reconhecidamente de determinação social, apenas com procedimentos típicos do enfoque bacteriológico.

As pesquisas sociais e comportamentais sobre as pessoas que adoecem auxiliam, portanto, na compreensão da dimensão social e psicológica do doente no tratamento e na cura, podendo sinalizar para as medidas necessárias ao combate da doença, assim como a sensibilização dos pacientes para não abandonarem o tratamento auto-administrado.

Na prática, Vendramini (2001, p. 22) considera “a dificuldade dos profissionais em incorporar intervenções no processo de trabalho que contemplem a singularidade, necessidades e problemas do paciente e da família sob tratamento para o controle da tuberculose”.

Assim, consideramos fundamental a identificação de como o paciente recebe o tratamento, se com um comportamento passivo e alienado ou com ações que negam as intervenções para a cura.

Neste contexto, levando-se em consideração que qualquer moléstia transmissível reveste-se de grande poder simbólico. Uma verdadeira nuvem de representações sociais diversas as envolvem (representações eruditas, populares, antigas, novas, ou repaginadas), assim podem ser vistas como um fenômeno patológico, como objeto histórico socialmente construído como manifestação do sagrado, como eleição ou como castigo. No caso da tuberculose que já passou por varias interpretações, hoje predomina o medo do aniquilamento físico e moral, associado ao seu caráter de transmissibilidade. Por esses caminhos perpassam os limites impostos pelas desigualdades sociais e exclusão social e preconceitos atingem de forma transversal todos os segmentos da sociedade.

A tuberculose tem seus indicadores de prevalência entre as classes sociais pobres, esse fator representa um evento de (des) ordem biológica, e também reflete a desigualdade social e de condições de vida. Esta distribuição perversa confere legitimidade à percepção social do fenômeno patológico associado ao contexto social das classes despossuídas.

Falar em exclusão e tomá-la nos obriga a definir o termo.

conceito sociológico, o termo exclusão social é bastante recente, porém o estado que o conceito exprime encontra-se presente em quase todas as sociedades de todos os tempos.

Em outras palavras, o termo é novo, uma vez que não faz muito tempo que passou a ser objeto de estudo da sociologia, mas o fenômeno exclusão social vem de época muito anterior ao nascimento da própria sociologia como ciência.

Não estamos em face de um novo dualismo, que nos proponha a falsas alternativas de excluídos ou incluídos, pois observamos que a sociedade que exclui é a mesma sociedade que inclui e integra.

Para Martins (2003) a exclusão é e foi própria das sociedades tradicionais, das sociedades estamentais, como foi da nossa, aliás, durante todo o período colonial e o período imperial, e da qual sobreviveram fortes vestígios. Não só nas diferenças entre raças, entre brancos e negros e, até certa época, oficialmente, entre brancos e índios. Mas, também, nas regulamentadas diferenças entre brancos e brancos, entre nobres e pobres, entre cavaleiros e peões. Uma distinção que entre nós sobrevive de vários modos, com poder de discriminação, embora em nossa consciência social sobreviva apenas como resquício de um vocabulário que já não parece ter sentido, embora tenha.

Na história da humanidade a exclusão social sempre esteve presente, de vários modos. Assim, a sociedade ocidental excluiu grupos humanos segundo “raça”, religião, atividade e também por serem portadores de determinados males; leprosos e tuberculosos desde os tempos bíblicos foram segregados para proteção da sociedade. Sem esquecer que a proteção muitas vezes foi contra o “contágio moral”, as restrições sanitárias são mais recentes.

Assim, o termo exclusão social tem representações histórico-sociais saturadas de sentidos e ações impostas a pessoas ou grupos que vivem à

As categorias de população excluída descritas por René Lenoir (apud Xiberras, 1993, p. 37) que seriam as pessoas idosas, os diferentes, os inadaptados sociais, os grupos heterogêneos em que se encontram jovens em dificuldades familiares, os isolados, os suicidários, os drogados e os alcoólicos.

Assim, compreende-se que a doença e os processos de cura são construções sociais, resultantes de um processo complexo que integra fatores biológicos, socio-econômicos, culturais e psicossociais que permeiam o contexto da história de vida das pessoas e exercem marcada influência nas suas atitudes face à doença e aos processos de cura.

A Antropologia médica é uma área bastante incipiente no Brasil, os conhecimentos atuais neste domínio sugerem que, apesar dos reconhecidos progressos da medicina oficial, a atribuição conferida pela doença continua embebida em velhos sistemas de crenças populares e pouco se considera modelos alternativos ou os processos psicossociais do indivíduo que dificultam a cura.

Os estudos sócio-antropológicos que valorizaram a contribuição das ciências sociais e humanas para a compreensão da saúde, da doença, dos processos de procura de saúde, das terapêuticas e dos terapeutas tem contribuído para uma compreensão sobre os fatores psicológicos, sociais e culturais, têm os seus esquemas internos de explicação, construídos diferentemente pelo Paradigma das Ciências Biomédicas e pelo Paradigma das Ciências Sociais.

O enfoque sócio-antropológico tem se aproximado da Sociologia e da Antropologia, visando integrar nas ciências médicas os seus saberes e conhecimentos; esperando que dessa integração possam resultar vantagens, que por certo irão contribuir para a uma maior humanização dos cuidados de saúde prestados às populações, no respeito pelo doente e pelas suas escolhas e exige-se dos médicos a superação do paradigma estritamente biomédico, que inspirou a sua formação por um alargamento da visão da saúde e da doença.

Conforme Canesqui (2002, p. 7):

Trata-se, nesta abordagem, de fazer prevalecer um sistema mais amplo de significações, perpassando as experiências, as noções de pessoa, sofrimento e identidade. Se o sofrimento pode fragilizar e desintegrar a pessoa, é também ponto de partida para a construção ou reconstrução da identidade social.

Assim, entende-se que esse modelo contempla uma visão de saúde/doença mais abrangente e humanístico. Os modelos de assistência médica prevalentes em que os profissionais de saúde aprendem em nas academias privilegiam o paradigma biomédico, no qual é importante acreditar que aquilo que se estuda é fundamental para explicar a doença e promover a cura. Assim, os profissionais de saúde ficam alheios a outros tipos de abordagem e não se interessam pelas abordagens de conteúdo mais socio-antropológicos da saúde e da doença.

Segundo Hortale et al (1999, p. 2):

Constata-se que a crise nos sistema de saúde exige a inserção de novos modelos alternativos que possam melhorar as condições de saúde pública das populações carentes. Em face da crise da saúde se estabelecem modelos incompletos ou obsoletos de conceituação dos determinantes de saúde para a concepção dessas políticas públicas duradouras e eficazes.

Neste aspecto, as bases do tratamento da tuberculose a partir do modelo proposto pelas políticas públicas de saúde não atendem de forma integral as necessidades dos pacientes. Portanto, entende-se que é necessário discutir os sistemas de saúde, as bases e as categorias dos serviços prestados dificultados por vários fatores como barreiras financeiras, quanto por características da população local.

Na perspectiva considera-se necessário criar as bases metodológicas e a necessidade da revisão dos principais modelos propostos para descrever os determinantes de saúde, os serviços de saúde ou o sistema de saúde em geral.

A compreensão do contexto em que surgem e das categorias analíticas que os compõem, buscando contribuições e reconhecendo limitações, parece-nos fundamental para que consigamos contribuir, no campo da análise comparada, com um novo aporte teórico.

Neste contexto, justifica-se a relevância deste estudo com base no enfoque sócio-antropológico nas práticas assistenciais no tratamento da tuberculose. A abordagem antropológica na saúde tem a função de restabelecer o papel dos aspectos sociais e culturais que se consolidaram na década de setenta, através de técnicas e métodos de investigação para superar o paradigma biomédico, centrado numa visão individualista da doença.

aspectos biológicos. Esse paradigma na medicina tem sido muito discutido e combatido pelos profissionais que se dedicam a compreender a doença e a cura sob o enfoque sócio-antropológico e, portanto, em uma visão problematizadora desta realidade que não abrange toda a realidade da doença e certamente influencia a saúde, a doença e os processos de cura.

Na contemporaneidade, a assistência médica pelo paradigma biomédico intensifica os tratamentos de forma a não considerar as necessidades dos doentes e seus sentimentos psicológicos frente à doença, pode também ser identificada como mais uma forma de exclusão, porque contribui para o afastamento do indivíduo de uma situação que ocorre consigo e que precisa ser compreendida para que se estimulem a formação de uma consciência de enfrentamento da doença e não apenas de passividade.

Pode-se considerar que os procedimentos assistenciais no tratamento da tuberculose impõem também a exclusão social, se considerar que o doente não está sendo assistido em todas as formas que tornem o seu sofrimento amenizado. Dentro desse raciocínio, os doentes ficam alienados se não compreendem o processo de surgimentos e construção das formas de atuação da doença e a importância de seu comportamento de enfrentamento.

A doença não é tão somente um conjunto de sintomas que ameaça muitas vezes com graves conseqüências. Nesse sentido, Herzlich (1991) mostra que a sociologia americana da década de 1950 tentou desnaturalizar a doença, analisando sua dimensão social. Mas, ressalta que não passou de uma tentativa, pois tomando como objeto a doença, os sociólogos assumiam e aceitavam plenamente as concepções médicas do fato patológico. Para eles, o saber médico era uma decodificação do orgânico que o desenvolvimento científico tornava mais precisa e segura a cada dia.

Parsons (1951) em seus estudos sobre a experiência da enfermidade, considerava a doença como um desvio e o doente como aquele que deveria seguir a prescrição médica para assim, ficar isento das obrigações sociais cotidianas, isto é, aceitar a sua condição de doente, o que significaria estabelecer uma relação de direitos e deveres entre si e o médico. Esta visão empresta uma realidade social à doença, mas não a apreende como uma construção social e psicossomática. Trata-se assim, de análises de caráter biomédico os quais se agrega a dimensão social da doença, sem se levar em conta que as concepções científicas são também construções sociais.

É marcante atualmente, a concepção de que muitas doenças são impostas pelo modo de vida e que seus reflexos estão inseridos também na questão emocional, citando como exemplo, o estresse que dimensiona o quadro clínico de doenças. Esse fator comprova que existe uma historicidade nas doenças ligada a todos os acontecimentos do ser humano, e, portanto, uma forte correlação com os aspectos psicossociais.

Desse modo, a doença como fenômeno social, que impõe ao doente a exclusão social e o sentimento de não ser dono de sua própria vida também é uma construção social. Esse processo de não-participação do doente no processo de tratamento e seu afastamento dos processos de cura poderá se reverter em sérias limitações à cura.

Considerando-se que alguns pacientes impõem resistência ao tratamento, provocando uma significação e sentido específico à fisiopatologia da doença em um quadro de piora das condições do paciente.

Alves (1993, p. 44) sugere que

Os estudos antropológicos e sociológicos vêm, há tempos, explorando o domínio da construção social e simbólica da doença, nas mais diversas sociedades. De um modo geral, esses estudos mostram que em todas elas, a ordem biológica e a ordem social se correspondem, sendo a doença uma realidade construída e o doente um personagem social, além de incorporar variáveis e dimensões históricas, político-administrativas e culturais ao modelo, para que possam traduzir não apenas a estrutura, mas também a dinâmica dos sistemas e dos serviços.

Para toda sociedade, a doença é um problema que exige explicação, é necessário que ela tenha um sentido. Desse modo, a historia das doenças é um dos caminhos para se compreender uma sociedade: é preciso avaliar a dimensão social da doença, como ela se mostra, pois a doença funciona como significante social é um suporte e uma das expressões da sociedade.

Sendrail (1980) propõe-se a fazer um tipo de análise que não se limite às fontes puramente médicas, mas que interrogue documentos diversos com o intuito de aí procurar a imagem dos males que uma cultura põe no centro de suas preocupações. Portanto, buscar no íntimo dos fatos uma correlação entre doença e realidade social.

Atualmente, a tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de promover seu controle e cura, ainda não há perspectiva de obter-se, em futuro próximo, sua erradicação, a não ser que novas vacinas ou tratamentos sejam descobertos. Além de que as condições de desigualdades sociais dimensionam a sua prevalência entre as populações.

associação da tuberculose com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida representa um novo desafio em escala mundial.

O problema da tuberculose no Brasil reflete o estágio de desenvolvimento social do país, onde os determinantes do estado de pobreza, as fraquezas de organização do sistema de saúde e as deficiências de gestão limitam a ação da tecnologia e, por conseqüência, inibem a queda sustentada das doenças marcadas pelo contexto social.

No caso da tuberculose, duas novas causas concorrem para o agravamento do quadro, a epidemia de Aids e a multi-resistência às drogas. Este cenário faz com que a expressão epidemiológica da tuberculose no Brasil, neste final de século, com estimativas de prevalência de 50 milhões de infectados configure em termos relativos, uma situação mais grave do que a apresentada por outros países latino-americanos como Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Cuba e México.

A tuberculose é uma doença grave, porém curável em praticamente 100% dos casos novos, desde que obedecidos os princípios da moderna quimioterapia. A saúde é direito de todos e dever do estado. Logo, o diagnóstico e o tratamento da tuberculose até a cura constituem um dever de todos os níveis de governo: municipal, estadual e federal.

É uma doença infecto-contagiosa, que se propaga pelo ar por meio de gotículas contendo os bacilos de Koch expelidos por um doente ao tossir, espirrar ou falar em voz alta e que, ao serem inalados por pessoas sadias, provocam a infecção tuberculosa e o risco de desenvolver a doença.

O controle da tuberculose em nível coletivo e individual envolve diversos graus de complexidade, tanto para o estabelecimento do diagnóstico como para a alta clínica e bacteriológica dos pacientes na comunidade.

A maioria dos casos exige ações de baixa complexidade, permitindo que o combate à tuberculose possa ser desenvolvido por todos os serviços de saúde, independentemente de seu porte. No entanto, há outros que requerem serviços de alta complexidade, seja pela dificuldade de estabelecer o diagnóstico diferencial com outras enfermidades, seja pelos problemas decorrentes da resistência bacilar, dos efeitos adversos aos medicamentos, das doenças associadas, especialmente a Aids e outros.

Assim, considera-se fundamental, conhecer a ordem de grandeza do problema para o estabelecimento das metas e concentração de esforços necessários para atingir as metas de erradicação. A organização de “Programas de Controle da Tuberculose” pelas políticas públicas que devem considerar as relações entre saúde e sociedade propondo ações de prevenção e cura.

Por recomendação do Ministério da Saúde, um paciente que está sendo investigado, ou seja, está com suspeita de tuberculose, será realizada sorologia para HIV/Aids, se for positiva a sorologia o mesmo será encaminhado para o SAE-DST/Aids para acompanhamento e tratamento.

As unidades do PSF e os AMA(s) são em parceria com uma instituição, ou seja, uma OS (organização social) cadastrada no município.

A escolha da área geográfica para a realização do estudo centrou-se devido à presença de índice elevado de casos confirmados ou suspeitos, especialmente entre a população mais marginalizada.

O desemprego e a má qualidade de vida demonstram que estes indivíduos estão sendo de uma forma ou de outra excluídos da sociedade, pois justamente o fator sócio econômico é um dos grandes responsáveis pela disseminação da tuberculose quando se trata de regimes de habitações coletivas, ou residências em comunidades fechadas, como presídios, manicômios, abrigos e asilos.

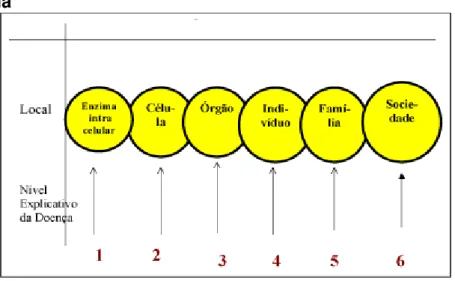

Para poder observar as associações entre os fatores de risco e o binômio saúde/doença é necessário ter-se, além de tudo, uma estrutura ou conceito de saúde e de seus determinantes. Este conceito deve ser amplo, abrangente e administrável do ponto de vista estratégico. Ele precisa conter dos modelos epidemiológicos, agentes envolvidos nos fatores de múltiplas causas e os associados com os fatores de risco, em contraposição a uma abordagem mais tradicional e limitada da causalidade única.

1.3 Objetivo da Pesquisa

O objetivo deste estudo é retratar a exclusão social dos portadores de tuberculose, com base em um estudo sócio-antropológico na região de Itaquera, na cidade de São Paulo.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Identificar o perfil-sócio cultural dos pacientes que fazem tratamento de tuberculose;

• Caracterizar os sentimentos que permeiam as percepções dos pacientes sobre a doença e a cura;

• Identificar as concepções dos pacientes de tuberculose como se processam o modelo de assistência médica e que representações se manifestam na vida social do doente;

• Identificar a concepção dos profissionais de saúde que atendem pacientes com tuberculose sobre o isolamento social na pratica médica;

• Identificar como se dá a relação entre paciente médico e suas concepções sobre a exclusão social que marca a trajetória da doença, em uma pesquisa delimitada.

1.4 Hipóteses da Pesquisa

• Avaliando a hipótese de que o modelo convencional no tratamento de doentes de tuberculose contribui para a discriminação do paciente, considerando-se que não coexistem no processo terapêutico a enorme gama de questões que demonstram que existe uma correlação entre cura e estado emocional, como considera o modelo antropológico que compreende os aspectos relativos à doença, como objeto de estudo que possibilita o conhecimento sobre estruturas.

1.4.2 Hipótese secundária

• Identificando a hipótese de que a tuberculose é uma doença que apresenta diferentes situações históricas e do imaginário social e se colocam diversas possibilidades no âmbito do social a causalidade da doença e nas formas de tratamento que podem favorecer a cura. Não há como haver a discriminação da doença sem que haja novas propostas de tratamento de base antropológica que permitam a ampliação das discussões acerca de um possível conteúdo educativo e regulador e a criação de instituições próprias, balizadas por estas diferenciadas orientações nas terapêuticas para a doença.

1.4.3 Hipótese Terciária

Situações sociais de inclusão tem repercussões positivas sobre o paciente, favorecendo a cura.

A perspectiva de base a nossa análise pode ser chamada de antropológica, isto é, “fenômeno total”: bios-psiquico e sócio-cultural.

representações variadas sobre a doença e o doente. Hoje pode-se dizer que o imaginário social (herdeiro de representações) é bastante rico e diversificado.

A historia da tuberculose mostrou também estreita relação entre as condições de vida (moradia, trabalho, alimentação, condições sanitárias) e a manifestação da doença; o conhecimento médico-científico e o desenvolvimento de medicamentos são outras tantas variáveis intervenientes.

Quando falamos em perspectiva antropológica, estamos querendo considerar o fenômeno na sua complexidade e não esquecer que o conhecimento científico historicamente produzido sobre a doença ocupa um nicho no conjunto das representações sociais; há sempre permeabilidade entre representações eruditas e não eruditas.

1.5 Questões a Investigar

● Quais as ações no tratamento da tuberculose que poderá eliminar a exclusão social dos portadores de tuberculose?

• Quais as concepções dos pacientes de tuberculose e qual a relação que estabelecem entre o modelo de assistência médica e as suas representações sobre a doença?

• Como percebem a doença e quais os reflexos na sua vida familiar, social e profissional?

● Quais as concepções dos profissionais da saúde que atendem pacientes tuberculosos e sua visão de isolamento e exclusão na prática médica convencional?

● Como se dá relação entre paciente e médico e suas concepções sobre a exclusão social que marca a trajetória da doença em uma pesquisa delimitada ao bairro de Itaquera na cidade de São Paulo?

● Quais as condições atuais sócio-culturais dos pacientes de tuberculose que se submetem ao tratamento ou assistência de saúde publica?

1.6 Referencial Teórico

Estudos epidemiológicos sobre tuberculose apontam que nos Estados Unidos e Europa houve mudanças na política de controle da tuberculose, que se iniciou na década de 1960, baseada em quimioterapia não normatizada, aliada à internação do doente, com alimentação reforçada e repouso a fim de restabelecer a saúde física do paciente, permitiram identificar que o tratamento da doença evoluiu e os índices de casos diminuíram em certos grupos, mas aumentaram em relação aos idosos.

No Brasil, o controle da doença se institucionaliza sob a responsabilidade do Ministério da Saúde que padroniza a internação hospitalar e recomenda o tratamento ambulatorial.

nº 6.503 de 22 de dezembro de 1972, prescrita em seus artigos 12/13 que determinam à exigência de que:

grupos de riscos mais atingidos com doenças infecciosas como a lepra, tuberculose e outras doenças, devem obrigatoriamente, realizarem exames nos órgãos competentes da Secretaria da Saúde que são disciplinados por meio de normas específicas os métodos e técnicas de combate a doenças transmissíveis, bem como as medidas preventivas que visem à não-propagação e à erradicação de tais doenças.

Assim, nos últimos anos o Programa de Controle da Tuberculose foi influenciado por fatores socioeconômicos e pelo surgimento da AIDS associada ao quadro de tuberculose. Porém, a prioridade do Programa sempre foi à busca de casos com tratamento completo, destinando os leitos hospitalares aos casos graves, aos sociais e àqueles com intolerância medicamentosa de difícil solução ambulatorial.

Na década de 1970, os historiadores Revel e Peter (1976) incluem a tuberculose numa coletânea dedicada aos novos objetos da história. Começava-se a perceber que o estudo da tuberculoComeçava-se podia fornecer numerosos esclarecimentos sobre as articulações e as mudanças das sociedades. Assim, seus estudos contribuíram para um enfoque da doença vista “como resultado do caos social ou um elemento de desorganização e de reorganização social”.

Desta forma, a crítica histórica se centrou na forma de tratar o corpo como objeto e, portanto, liberado da sua história particular. Constatando-se que nesse processo irreversível, a assistência médica direciona-se somente com a doença e não com um homem doente, já que o corpo passa a ser contabilizado epidemiológica e demograficamente.

Dessa forma, se os métodos quantitativos possibilitam trazer as grandes massas para a história a partir da agregação de dados, em geral retiram-lhe a face humana.

mostraram que pacientes voluntária e antagonicamente não observantes constituem exceção e não a regra”.

Assim, a autora comprovou que a adesão ao tratamento “é um problema multifatorial que foge às vezes ao controle do paciente: questões logísticas, fatores ligados ao relacionamento médico/paciente, à natureza da doença e do regime terapêutico ou ao contexto sócio-cultural do paciente”.

Neste processo deve-se considerar também as questões de representação da doença, da discriminação pela qual passa o tuberculoso, como fenômeno social, envolvida no contexto da falta de apoio psicológico para lidar com a doença no corpo físico.

Na coletânea organizada por Peter Burke, a obra: A Escrita da História: novas perspectivas, Roy Porter (1992, p. 326), autor que trabalha com a história do corpo, mostra “como o corpo é ainda uma presença suprimida, muito freqüentemente ignorada ou esquecida”. Neste contexto, se expressa nas concepções que o tratar o corpo simplesmente como fenômeno biológico não contempla a diversidade dos aspectos que envolvem a doença e a sua cura. Portanto, a análise no modelo biomédico não existe as relações mente/corpo.

Neste contexto, constata-se a contribuição da antropologia cultural nas investigações sobre o significado simbólico do corpo, como foi, também, a da sociologia, principalmente a sociologia médica, ao encorajar os historiadores a tratarem, conforme Poter (1992, p. 294) “o corpo como a encruzilhada entre o ego e a sociedade”.

Por intermédio desse olhar, o corpo era tratado meramente como objeto de estudo, e apenas era contabilizado epidemiológica e demograficamente. Assim, havia uma desvinculação com a história particular de vida da pessoa e perdia-se a oportunidade de tentar entender a complexidade das ligações deste indivíduo com a sociedade, a cultura e o ambiente no qual ele estava inserido.

histórica e passou-se a incorporar, nos estudos sobre a doença e o corpo, ou seja, a doença tomada como objeto de estudo da história, sob essa nova perspectiva, possibilitou uma aproximação mais apropriada com a sociedade como um sistema vivo.

Assim, o enfoque sócio-antropológico do estudo centra-se na questão da inclusão social do doente de tuberculose, a partir de uma diversidade de ângulos de observação e no questionamento do problema. Portanto, se a conduta médica em décadas anteriores era a indicação do isolamento que trazia incorporado o preconceito diante da enfermidade, constituindo os sanatórios como espaços onde o paciente podia ser retirado da sociedade ou mesmo escondido dela, como se processa atualmente a exclusão social? Que representações se manifestam na vida social do doente de tuberculose atualmente? Que sentimentos permeiam suas percepções sobre a doença, a cura e seus determinantes?

Assim, buscou-se discutir neste estudo os desdobramentos problemáticos dessa visão de isolamento e exclusão na prática médica como contribuição ao enfrentamento das questões levantadas, discutindo-se nos pilares do estudo algumas idéias que se constituem em eixo de uma tendência no enfoque sócio-antropológico em pesquisa.

O enfoque sócio-antropológico da pesquisa apresenta no contexto da análise da doença, a relevância das ciências sociais para interpretar a realidade e seus elementos positivos em uma abordagem sociológica que contribuem compreender o funcionamento econômico, cultural e social. Portanto, a ciência sócio-antropológica assegura às pesquisas no campo da doença uma notável capacidade de renovação, mas é preciso, naturalmente, que os modelos sejam modificados em função da realidade estudada quanto às dimensões pessoais ou humanas diante das determinações contingentes.

que sejam identificadas as intervenções apropriadas ao seu controle no âmbito do setor saúde.

As pesquisas sobre a problemática apontada neste estudo sobre a exclusão e o isolamento de doentes tuberculosos devem integrar estudos de cunho sócio-antropológico, essenciais para a identificação dos valores, hábitos e crenças que perpassam as relações interpessoais e institucionais do tratamento da doença.

Aliando-se à base do estudo as pesquisas epidemiológicas e clínicas que permitam a identificação de que o isolamento e a exclusão social sem métodos alternativos de humanização das ações médicas incorrerão em fatores de riscos psíquicos aos doentes mais vulneráveis a esses agravos que normalmente são influenciados pelos meios sociais e seus costumes, principalmente quanto se trata de práticas médicas originadas do modelo social e cultural em que o indivíduo está inserido.

Conforme Geertz (1983, p. 214):

A integração no meio social e as relações que se consegue manter com outras pessoas são de fundamental importância para o bem estar físico e mental e para a saúde do ser humano”. Desse modo a concepção mais recente e abrangente se aplica “(...) ao reconhecimento da doença sócio-somática, isto é, a saúde ou doença seria resultado da conjugação de fatores originados do corpo, da mente e da interação de ambos entre si e com o ambiente e o meio social (...).

Segundo Queiroz (2003, p. 230):

O reconhecimento da importância dos estudos sócio-antropológicos2 relacionados aos processos de saúde e doença que pode ser confirmado pelo número de estudiosos que se dedicam a essa tarefa, assim como pelo incentivo dado pelas instituições de ensino e de fomento à pesquisa. Entretanto, sabe-se que, na prática, alterações decorrentes das mudanças conceituais nem sempre são facilmente aceitas pelos profissionais de saúde e nem pelos gestores.

Deve-se considerar que as novas concepções que envolvem os processos saúde/doença/atenção impõem necessariamente, conforme analisa Rangel (2005, p. 1):

A introdução de mudanças significativas nas relações estabelecidas entre profissionais de saúde de diferentes categorias e usuários dos serviços, além das repercussões no encaminhamento das práticas profissionais. As modificações resultam, ainda, em alterações na correlação de forças no interior das instituições, que podem afetar a hegemonia médica historicamente constituída.

Assim, compreende-se que o processo de saúde e doença deve levar em consideração o valor da cultura, do meio social, das práticas alternativas e a importância da opinião dos leigos acerca dos procedimentos que lhes dizem respeito.

Os estudos sócio-antropológicos têm contribuído para a medicina e para a Saúde Pública, na medida em que valoriza novas representações sociais no que concerne à visão do tratamento de doentes nos processos de saúde, doença e na atenção humanizada nas intervenções e práticas médicas.

Neste contexto, os pesquisadores e profissionais que lutam pela superação de práticas tradicionais de atendimento humanizado aos pacientes que sofrem exclusão social visão, buscam a superação do paradigma da medicina tradicional, trazendo à tona posições fundamentadas em práticas alternativas no tocante ao atendimento e à visão da doença em uma linha interpretativa que englobe o ser humano e seus aspectos psíquicos e sociais.

Assim, conforme Haynal (1993, p. 117):

Portanto, acredita-se que no processo de assistência médica as interpretações antropológicas e sociológicas podem contribui para a humanização no tratamento da tuberculose nas alterações na conduta e representações dos profissionais da área de saúde.

Os estudos sócio-antropológicos associados à visão psicossomática da doença poderá provocar alterações nas representações dos profissionais, possibilitando favoravelmente a realização do processo investigativo em torno da avaliação de outras práticas alternativas de trabalho no tratamento de pacientes de tuberculose implantadas na área da saúde.

Assim, os doentes de tuberculose sofrem preconceito e exclusão social. As estigmatizações favorecem para que o indivíduo reorganize o seu comportamento, com base em certos estereótipos ou tipificações, começa a desenvolver um comportamento socialmente esperado ao cumprir esse papel, a pessoa dele incumbida se tipifica, isto é, resolve agir de modo típico, definido pelo papel social que assumiu preconizado pelo preconceito: insegurança e alienação. E neste processo desconhece praticamente a sua função na dinâmica social, devido à desorganização de sua própria identidade.

A literatura sócio-antropológica tem apontado para o fato de que os indivíduos implicados em processos de adoecimento e rotulação que os estigmatizam compartilham interpretações e significados para os seus problemas. O processo de estigmatização cria condições favoráveis para exclusão do doente, especialmente quando se trata de doença como a tuberculose que exige em determinados estágios da doença o processo de isolamento.

desordens psiquiátricas e piorar o quadro da doença como experiência subjetiva de aflição.

No mesmo sentido, as orientações locais e culturais organizam no processo de tratamento da doença um estilo convencional, sem que se valorizem os significados da doença dentro do universo simbólico que ocorre no ambiente hospitalar. Neste contexto, a tuberculose que tem sido tratada de forma convencional pelos profissionais da saúde no ambiente hospitalar, mas o processo de construção social da doença.

Deste modo, conforme Perestrello (1989, p. 78) considera:

Os contornos da doença se exigem também para a qualidade de vida do doente as práticas alternativas que possam introduzir mudanças de atitudes e atividades decorrentes do processo terapêutico. Portanto, impõe ao mesmo tempo uma experiência subjetiva da aflição em termos de uma teoria da desordem, através da qual vê a doença tanto por uma lente teórica, como por formas particulares de práticas terapêuticas que permitam um novo enquadramento aos problemas da doença do seu paciente e da família, através da emissão de resultados provenientes de técnicas próprias.

Na medicina convencional, Perestrello (1989, p. 113), “o tratamento da tuberculose projeta um poder de isolamento social e uma vigilância interna, implícita e silenciosa que se desenvolve em paralelo a uma outra, ostensiva, explícita e ruidosa”. A conduta regular expõe situações em que a expressão das emoções se mistura a um espaço fechado na fase do isolamento.

Neste contexto, a tuberculose abre espaço para uma constante dualidade desvio/inserção num universo simbólico, com todas as suas implicações no âmbito da experiência de indivíduos e de grupos que vivem os preconceitos e a exclusão social que sofrem os doentes.

enquanto ações sociais tipificadas e tipificadoras. Entretanto, muitos pacientes abandonam o tratamento da tuberculose tomando como pressuposto a busca de uma socialização efetiva (física e mental) de inserção social. Esse aspecto é muito problemático, por que muitos pacientes continuam doentes tendo uma vida social de exclusão.

As Ciências Sociais de modo geral e a Antropologia Médica, especificamente, têm contribuído de maneira decisiva para a compreensão dos fenômenos relacionados ao processo saúde/doença, tanto individual como coletivamente na questão do atendimento de saúde, com ênfase na explicitação das formas de interação e comunicação entre esses serviços de saúde. Assim, na prática médica, os estudos alternativos na área sócio-antropológica interpretam a necessidade de cultura como benefício para os pacientes e profissionais, no sentido do resgate da humanização do cuidado e da integralidade da atenção à saúde.

Oliveira (2002, p. 1) considera que “os episódios de doença estão sendo manejados fora do sistema médico convencional”, por auto-cuidado ou busca de formas alternativas de cura (Kleinman et al. 1978; Kleinman, 1980; Knauth, 1991), ou seja, o modelo biomédico é apenas um entre tantos sistemas disponíveis no tratamento de doenças.

Laplantine (1986, p. 231), considera que “sob ângulo da abordagem estruturalista, a existência de diferentes lógicas que presidem os modelos etiológicos e terapêuticos na sociedade contemporânea, irredutíveis a uma única lógica devem resgatar a historicidade dos sentidos ou os significados das doenças”.

Assim, dentre os aspectos que se pode considerar na relação de assistência médica entre o doente e o médico são os elementos peculiares referentes à comunicação e que conforme Helman (1994) freqüentemente são negligenciados na prática médica e de saúde em geral.

A doença é uma experiência que não se limita à alteração biológica pura, mas esta lhe serve como substrato para uma construção cultural, num processo que lhe é concomitante (...) envolvendo percepções culturais acerca de um fenômeno que também abarca o biológico, mas que o supera.

A concepção de doença no enfoque sócio-antropológico envolve uma extensa rede social em que se integram diferentes percepções dos sintomas que se categorizam e dão atributos por meio de formas próprias de comportamento e percorrendo caminhos específicos em busca da cura. Além da experiência pessoal, o indivíduo atribui significado à doença.

Neste sentido, pode-se afirmar que a doença tem uma face subjetiva que está intrínseca ao indivíduo e à situação de doença, que envolve necessariamente uma resposta que engloba aspectos individuais, sociais e culturais à experiência de estar doente. Portanto, a doença é uma experiência que pode ser reinterpretada pelos profissionais de saúde à luz de seus modelos teóricos e que os orienta em seu trabalho clínico no diagnóstico e decodificação da doença.

No atendimento médico/paciente há uma relação que se estabelece que pressuponha uma comunicação em que se manifestam duas visões de mundo diferentes quanto à produção de significados de ambos os lados no concernente à cultura. Quando não há essa visão por parte do profissional que trata a doença se desnudam os problemas de comunicação e de confiança entre doentes e terapeutas.

No processo de cura da doença profissional de saúde e a do paciente, cada um possui seu universo cultural e simbólico que influencia diretamente na forma como se evidenciam a percepção da doença. Nesse contexto, a concepção da doença se articula entre si e podem apresentar inconsistências que nem sempre há um consenso possível entre médico/paciente.