Universidade de Lisboa

Faculdades de Letras

Departamento de Língua e Cultura Portuguesa

Diálogo entre a linguística e a pedagogia: a voz dos docentes e

o seu conhecimento genológico.

Carolina Celeste Locci Costa

Dissertação orientada pelo Professor Doutor António Avelar

Mestrado em língua e cultura portuguesa (PL2/PLE)

3

Universidade de Lisboa

Faculdades de Letras

Departamento de Língua e Cultura Portuguesa

Diálogo entre a linguística e a pedagogia: a voz dos docentes e

o seu conhecimento genológico.

Carolina Celeste Locci Costa

Dissertação orientada pelo Professor Doutor António Avelar

Mestrado em língua e cultura portuguesa (PL2/PLE)

5

AGRADECIMENTO

Agradeço imensamente à minha família por oferecerem-me a oportunidade de realizar mais esta conquista profissional e académica. Agradeço, também, a todos os professores que fizeram parte desta jornada, e muito contribuíram para a minha formação como mestre. Em especial, ao professor orientador António Avelar, por toda ajuda e dedicação prestada, e também, pelas portas que me ajudou a abrir. Na verdade, só tenho a agradecer; foram dois anos de muita aprendizagem, tanto académica, quanto para a vida.

7 Resumo

Esta dissertação em Linguística Aplicada tem como foco principal indagar sobre o modo como o conhecimento genológico informa as práticas de ensino das línguas no ensino básico e secundário, incluindo o ensino de Português língua não materna.

Ao compreender o modelo de formação de professores, pretendemos contribuir com propostas sustentadas para a (re) construção de um modelo de formação, no que concerne à área do ensino das línguas. Para o efeito, levamos à prática um inquérito junto de professores de língua (materna e não materna) que revelou elementos significativos para o estabelecimento de nexos entre as novas propostas curriculares e a praxis. Toda a análise dos dados do inquérito está informada pela Teoria do Registo e do Género (J. Martin e J. Rothery) e pelas propostas pedagógicas daí resultantes.

Investigamos a visão e as metodologias empregadas atualmente no uso e ensino de textos e géneros textuais pelos professores de línguas com o intuito de oferecer informações reais e melhorar o planeamento de cursos de formação continuada, identificando caminhos e processos para a melhoria do desempenho dos alunos portugueses no decorrer da vida escolar.

Palavras-chave: Literacia, Géneros textuais, Ensino e aprendizagem das línguas, Texto, Contexto, Registo.

9 Abstract

This paper, in Applied Linguistics, aims at questioning in what ways the textual genre knowledge informs the practices of language teaching in basic and secondary schools, including the teaching of Portuguese as a foreign language.

From understanding the teacher’s education model, we intend to contribute with sustained propositions to a (re) construction of a training model, regarding the language teaching area. In order to achieve it, we have developed an inquiry to be answered by language teachers (mother tongue and second languages) which has revealed meaningful elements for the establishment of nexus between the newest curricular proposals and the practice. All the inquiry data analysis is informed by the Genre and Register Theory (J. Martin and J. Rothery) and by its pedagogical proposals.

We have investigated the language teacher’s vision, as well as, the methodologies employed by them, nowadays, in the use and teaching of texts and genres with the intention of offering real data and improving the planning of teacher’s in-job training courses, identifying ways and processes to the benefit of Portuguese students during their school years.

Keywords: Literacy, Textual genres, Language teaching and learning, Text, Context, Register.

11 Índice

Lista de abreviaturas ... 17

Lista de figuras, gráficos e tabelas ... 19

Introdução ... 23

Capítulo I Referências teóricasBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.31 1. Fundamentos da Linguística Sistémico-Funcional nesta dissertação ... 31

1.1 Língua em contexto social ... 31

1.2 Contribuições de M. Halliday ... 32

1.3 Conceito de género textual ... 36

1.4 Língua em contexto educacional ... 38

1.5 Teoria do Registo e do Género ... 39

1.5.1 Géneros: o ensino das línguas e através das línguas ... 43

2. Pedagogia Linguítica (genológica) ... 45

2.1 As etapas do processo de ensino e aprendizagem ... 45

3. Desenvolvimentos programáticos do pensamento genológico... 53

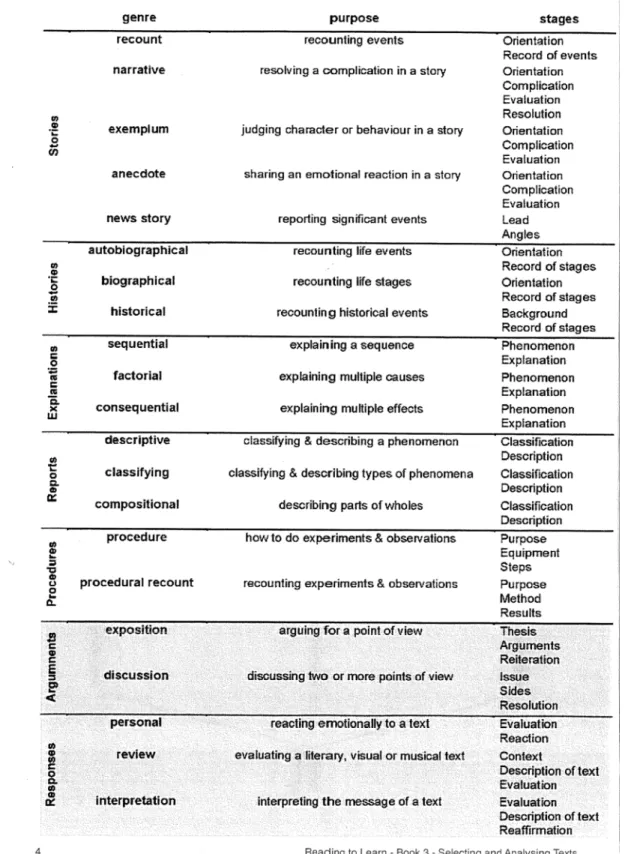

3.1 As famílias genológicas ... 55

3.2 Desenvolvimento da metalinguagem ... 58

3.3 Texto em contexto ... 59

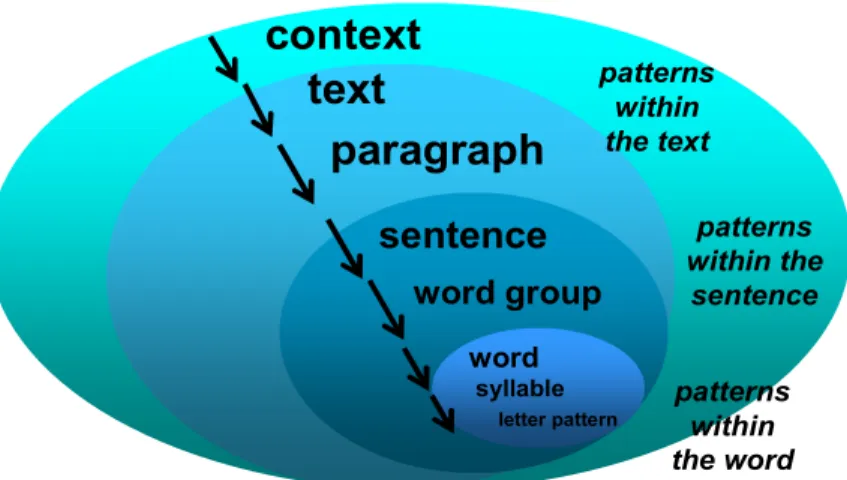

3.3.1 Padrões: texto, frase e palavra ... 60

3.3.2 Contexto da cultura ... 62

3.4 Evolução da teoria à prática ... 63

4. Conversas entre a Linguística e a Pedagogia: uma possibilidade ... 65

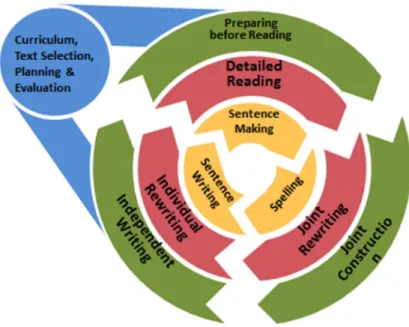

4.1 Estratégias tripartidas do R2L ... 68

4.1.1 Primeiro nível: Preparação antes da leitura ou Desconstrução, Construção Coletiva e Escrita independente ... 70

4.1.2 Segundo nível: Leitura detalhada, Construção coletiva e Reescrita individual ... 71

4.1.3 Terceiro nível: Reconstrução de estruturas, Ortografia, Escrita de frases ... 72

4.2 Seleção de textos ... 74

13

Capítulo II Apresentação dos dados recolhidos ... 79

1. Abordagem de análise dos dados ... 79

2. Apresentação dos resultados do inquérito ... 81

2.1 Perfil dos inquiridos ... 81

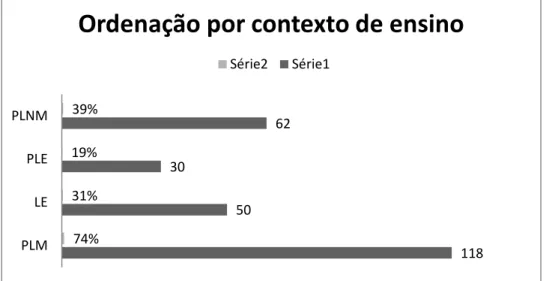

2.1.1 Ordenação por contexto de ensino ... 82

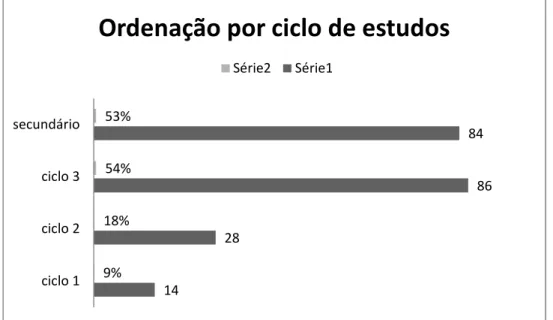

2.1.2 Ordenação por cilco de estudos ... 83

2.1.3 Ordenação por tempo de ensino ... 84

2.2 A voz dos inquiridos: práxis e opiniões ... 84

2.2.1 Opinião dos inquiridos quanto à autoria do ensino de línguas em Portugal ... 85

2.2.2 Projetos interdisciplinares com objetivos linguísticos ... 86

2.2.3 Grau de interferência creditado aos docentes de outras disciplinas ... 87

2.2.4 Fontes utilizadas na seleção de textos escritos e orais ... 88

2.2.4.1 Finalidades da obtenção de textos de várias fontes ... 89

2.2.5 A escrita de textos individuais ... 92

2.2.5.1 Atividades de pré-escrita ... 94

2.2.6 Escrita de textos coletivos e grau de intervenção do professor ... 96

2.2.6.1 Estratégias de intervenção mais comuns durante a escrita de textos coletivos ... 97

2.2.7 A prática de textos orais e as dificuldades apresentadas pelos alunos portugueses ... 98

2.2.7.1 Fontes utilizadas na seleção de textos escritos e orais ... 100

2.2.8 Planeamento: a seleção de textos para o ensino da escrita quanto ao tema, o tipo de texto e o uso mais comum ... 103

2.2.9 Os tipos de textos ou géneros ... 107

Capítulo III Análise dos dados apresentados ... 109

1. Discussão dos dados obtidos desta investigação ... 109

1.1 Acerca do perfil dos inquirirdos ... 109

2. Análise das relações entre as opiniões dos inquiridos quanto à autoria e o grau de interferência creditada a outros espcialistas no ensino de línguas ... 112

2.1 Comparação ao grau de intervenção creditado aos outros especialistas 116 2.2 Análise da rara existência de projetos interdisciplinares ... 118

15

3. O ensino da literacia através de tipos de textos diversos ... 118

3.1 Tipos de textos (géneros) mais recorrentes no ensino de línguas ... 119

3.2 Quanto às principais finalidade para a seleção de textos de diversas fontes ... 122

3.3 Sobre a escrita de textos individuais e as etapas da pré-escrita ... 130

3.3.1 Etapas da pré-escrita dos textos individuais em relação à escrita de textos coletivos e aos tipos de texto trabalhados ... 134

3.2 Textos coletivos: análise dos graus de intervenção empregados nesta modalidade de escrita ... 139

3.3 Quais os textos orais mais produzidos e suas dificuldades... 141

3.4 Planeamento e as fontes de informação que baseiam a escolha de temas e tipos de textos (ou géneros textuais) ... 146

Capítulo IV Considerações finais ... 151

1. Reflexões sobre a práxis ... 151

2. Reflexões sobre a formação linguística dos docentes ... 153

Referências bibliográficas ... 157

Apêndice I Questionário ... 161

Apêndice II Quadro 1: Opinião dos inquiridos quanto ao grau de interferência creditada aos docentes de outras especialidades ... 167

Apêndice III Quadro 2: Comparação entre à distribuição de autoria e de capacidade de todos os docentes para o ensino da literacia ... 191

Apêndice IV Quadro 3: Fontes para seleção de textos e suas finalidades .... 221

Apêndice V Quadro 4: Textos individuais e atividade de pré-escrita ... 264

Apêndice VI: Quadro 5: Textos coletivos: grau de intervenção ... 303

Apêndice VII: Quadro 6: Textos orais: dificuldades na produção dos mesmos ... 329

Apêndice VIII: Quadro 7: Planeamento: fontes de informações na seleção temas e tipos de texto ... 356

17 Lista de Abreviaturas

QECR = Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas LSF = Linguística Sistémico-Funcional

R2L = Reading to Learn

TR&G = Teoria do Registo e do Género LP = Língua Portuguesa

PLM = Português como língua materna PLNM = Português como língua não-materna

PLE = Português como língua estrangeira LE = Língua estrangeira

CNEB = Currículo Nacional do Ensino Básico LPEB = Programas de Português do Ensino Básico

19 Lista de figuras, tabelas e gráficos

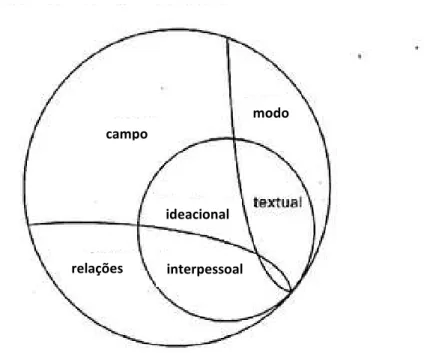

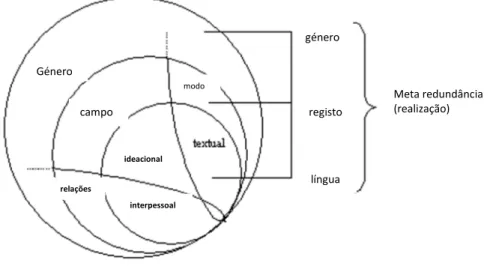

Figura 1: Campo, relações e modo em relação às metafunções Figura 2: Língua em relação ao registo e género

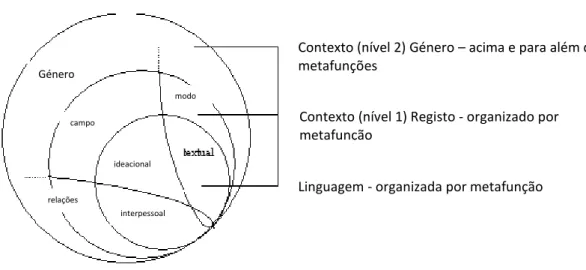

Figura 3: Estratificação da linguagem segundo a LSF Figura 4: Género em relação ao Registo

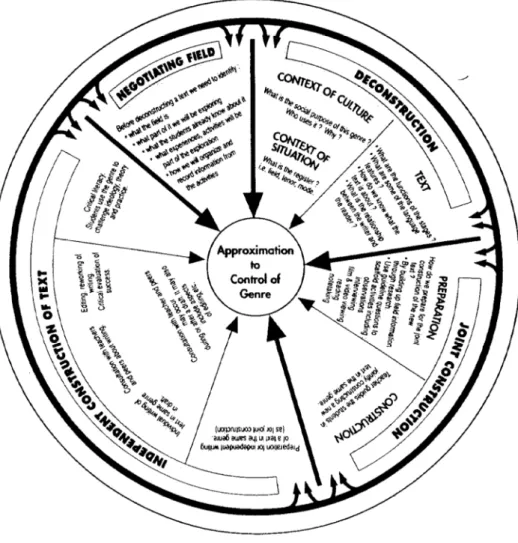

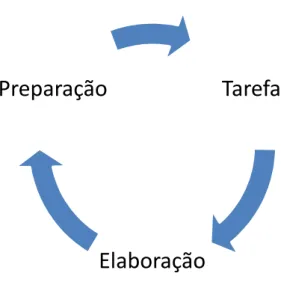

Figura 5: Literacy in Society: The teaching cycle Figura 6: Functional Model of language in context Figura 7: Ciclo de aprendizagem por etapas

Figura 8: Três níveis de estratégias no programa R2L

Tabela 1: Adaptação do Mapa de géneros na escola “Map of genres in school” Tabela 2: Seleção de fontes de textos com finalidades temática e genológica Tabela 3: Fontes de informação para a seleção de textos sugeridas pelos inquiridos

Gráfico 1: Perfil dos inquiridos: Ordenação por contexto de ensino Gráfico 2: Perfil dos inquiridos: Ordenação por ciclo de estudos Gráfico 3: Perfil dos inquiridos: Ordenação por tempo de ensino Gráfico 4: Opinião quanto à autoria do ensino de línguas em Portugal Gráfico 5: Envolvimento em projetos interdisciplinares.

Gráfico 6: opinião dos inquiridos quanto ao grau de interferência creditada aos docentes de outras especialidades

Gráfico 7: Finalidades de seleção de textos fora dos manuais escolares

Gráfico 8: Número de textos individuais escritos por ano letivo segundo os inquiridos

Gráfico 9: Atividades mais comuns realizadas pelos inquiridos antes da escrita de textos

Gráfico 10: Média de textos coletivos escritos por alunos portugueses em um ano letivo

Gráfico 11: Texto coletivo: estratégias de intervenção Gráfico 12: A prática de textos falados em sala de aula

Gráfico 13: Apresentação das dificuldades mais comuns na produção do texto oral

21

Gráfico 14: Fontes usadas na seleção de textos quanto ao tema

Gráfico 15: Fontes para a seleção dos tipos de textos (géneros) ao planear atividades de escrita

Gráfico 16:Tipos de textos mais recorrentes no ensino de línguas em Portugal Gráfico 17: Percentagem de inquiridos que determinam o tema mas não o tipo de texto a ser escrito por ordenação de tempo de serviço

23 Introdução

O pensar sobre as línguas e o papel delas nas sociedades já levou muitos investigadores a teorizar sobre esta relação. Nesta dissertação, considera-se que as línguas fazem parte de toda a atividade humana, seja de forma oral ou escrita. Consideram-se as línguas, portanto, desenvolvendo uma função social através do seu uso, e não apenas confinadas ao seu sistema gramatical (léxico-gramática). Trata-se de uma questão teórica que tem especial equidade no âmbito desta dissertação já que, estão em causa duas dimensões concorrentes, o ensino das línguas e o ensino através das línguas. Pretende-se, também, demostrar a possibilidade de uma união e integração entre duas das principais áreas de estudo ligadas ao desenvolvimento intelectual do ser humano: a pedagogia e a linguística.

A visão usual e prática da língua vem sendo estudada há muitos anos, Bakhtin (1986), por exemplo, ao tomar a língua como objeto de estudo disse ser imprescindível que se determine a natureza dos enunciados estudados, para que o objeto de estudo (a língua) não fique excessivamente abstrato, mas sim, o mais próximo da vida, ou seja, da sua função social.

No mundo ocidental, é regra, e também senso comum, dizer que a escola é responsável pela formação global das crianças e jovens e isso envolve, entre muitas outras responsabilidades, a alfabetização e a formação literária dos futuros cidadãos que irão gerir o mundo dentro de alguns anos. Em 1996, no Relatório para a UNESCO “Educação, um tesouro a descobrir” da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, organizado por Jaques Delors, Presidente da Comissão Europeia até 1995, preconizou-se que:

“À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele.” (Delors,1996:89)

As estatísticas em várias partes do globo não são animadoras. Muitas pesquisas mostram que os alunos de hoje não obtêm bom desempenho escolar no que diz respeito ao uso e à compreensão das línguas. De acordo

24

com uma 1pesquisa, entre 2000 e 2009, a performance dos alunos portugueses em níveis de leitura aumentou apenas 1% neste período com base nos últimos resultados apresentados pelo relatório de PISA2.

Pensar a língua através de um olhar funcional e social pode facilitar a tarefa de ensinar, e formar leitores críticos, capazes de interpretar e inferir, através da leitura, escrita e fala, o mundo que os cerca, participando socialmente como agentes de um período histórico.

“Em todo o mundo, a educação, sob as suas diversas formas, tem por missão criar, entre as pessoas, vínculos sociais que tenham a sua origem em referências comuns. Os meios utilizados abrangem as culturas e as circunstâncias mais diversas; em todos os casos, a educação tem como

objetivo essencial o desenvolvimento do ser humano na sua dimensão social. Define-se como veículo de culturas e de valores, como construção de um

espaço de socialização, e como cadinho de preparação de um projeto comum.” (Delors, 1996:51) (sublinhado meu).

O ser humano é por natureza um ser social e a educação não pode ignorar este fato, por isso, este e outros textos e relatórios costumam marcar constantemente esta premissa. Talvez seja também por tais razões que, nos dias de hoje, as teorias que, porventura, mais aceitação tem entre os educadores são as construtivistas ou as sociointeracionistas, baseadas nas teorias apresentadas, por exemplo, por Piaget (1959) e Vygotsky (1989) respectivamente. Ambos teóricos estudaram a linguagem, assim como o processo de ensino e aprendizagem do ponto de vista biológico, social e psicológico.

Jean Piaget (1959), colaborou muito, com suas pesquisas epistemológicas e

1

Pesquisa realizada pelo professorUlf Fredriksson, PhD. Associate professor Institute of International Education (IIE) Department of Education in Stockholm University. Resultados apresentados pelo autor em Conferência na Suécia, Estocolmo em 15 de maio de 2012. 2

PISA (Programme for International Student Assessment) é um estudo internacional realizado pela OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) desde 1997. O principal objetivo do PISA é mostrar em que medida os alunos, no final da escolaridade obrigatória, estarão preparados para fazer face às novas exigências da sociedade. Ocorre em sistemas educacionais ao redor do mundo a cada três anos, avaliando competências dos alunos com 15 anos de idade em disciplinas essenciais: leitura, matemática e ciências. Em 2009 65 países participaram do exame.

25

relatos de suas experiências, para a compreensão que se tem hoje de como os seres humanos aprendem e por quais fases de aprendizagem passam no decorrer de seu desenvolvimento. Piaget, através de inúmeras observações de crianças em diferentes idades, realizando tarefas simples do quotidiano, classificou o desenvolvimento humano enquanto pensamento e inteligência, em quatro estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e de operações formais. Enquanto Vygotsky (1989) classificou o pensamento enquanto fases: fase pré-linguística do pensamento, pensamento verbal e linguagem racional e fase pré-intelectual da linguagem. Esses conceitos não serão aqui profundamente explorados, porém, estão mencionados por sua relevância nos avanços entre as teorias psicológicas e também educacionais, de base epistemológica, biológica e social. Ambos os autores e muito outros como por exemplo, Henri Wallon (2004), contribuíram para a formação das teorias genéticas de desenvolvimento psicológico dos seres humanos que, por sua vez, transformaram o pensar em educação, de forma a se contrapor à pedagogia tradicional que considerava a punição pelos erros e insucessos cometidos pelos alunos, uma forma eficaz de ensino, com a qual os professores podiam classificar, rotular e coagir os alunos, não só em relação à aprendizagem de conteúdos escolares, mas também como ferramenta ameaçadora para a manutenção da disciplina nas salas de aula.

Os conceitos construtivistas e sociointeracionistas sobre desenvolvimento e aprendizagem se fazem sempre presentes, e levam investigadores e professores à reflexão sobre tais processos. O papel do professor como mediador da construção do conhecimento, sugerido por ambas as teorias é, entretanto, muitas vezes mal interpretado, e em muitos casos, falível. A relação entre a aprendizagem da língua, dos conteúdos escolares e suas relações com o mundo, tendo em vista a formação de futuros cidadãos críticos e socialmente participantes, são tarefas muito complexas para serem realizadas independentemente, com alguma mediação (ajuda) do professor, considerado o participante mais experiente do processo. Passar de um extremo autoritário para outro extremo acabou, possivelmente, por diminuir a importância do papel do professor na sociedade e pode ser considerado um dos índices do decrescente nível de formação dos jovens atualmente.

26

“The fact that some children can perform tasks like these without any apparent teacher preparation is one factor behind the constructivism notion that Learning emerges from within the individual and should not be constrained by teacher instruction.” (Rose e Martin, 2012:10)

No que concerne à área da linguística, o construtivismo e o sociointeracionismo são subsidiários do trabalho realizado no interior da sociolinguística, amplamente estudada em várias partes do mundo. Esta área da linguística estuda a língua sob a perspectiva da estreita relação existente entre a língua e a sociedade onde se origina, portanto, funciona paralelamente à visão sociointeracionista da linguagem em teorias educacionais; ambas partem do pressuposto que a língua existe enquanto interação social, criando e transformando-se em função do contexto sócio histórico. O contributo mais significativo para o desenvolvimento desta terorização, terá sido do linguista norte-americano William Lablov (1969, 1972, 1983), que em termos bem gerais, estudou a linguagem em campo, registando-a, descrevendo-a e analisando-a sistematicamente, tendo a variação linguística como seu principal objeto de estudo. Enquanto teorias linguísticas e de desenvolvimento humano, as teorias, acima citadas, contribuem muito para o progresso de seus respectivos objetos de estudo.

Nesta dissertação tenho como referência o ensino das línguas em instituições formais de ensino (escolas, universidade, institutos, liceus, entre outros) pelo que é avisado não partir de um campo teórico que seja, em si, excludentes, mas sim, capaz de somar-se aos conhecimentos que temos hoje sobre desenvolvimento, aprendizagem e linguística. Como já foi mencionado anteriormente, as teorias epistemológicas e psicológicas de ensino exerceram, e ainda exercem muita influência sobre as práticas educativas; porém, os resultados, apesar dos significativos contributos para o desenvolvimento educacional das últimas décadas, têm-se mostrado insuficientes para diminuir a lacuna de desempenho entre os alunos que aprendem mais ou melhor e os que aprendem menos ou com menor qualidade, independentemente dos fatores sócio económicos associados. Paralelamente, a imagem do papel do professor na sociedade está um tanto deturpada. As reações a estes fenómenos e a mudança de valores e conceitos vieram em forma de novas leis,

27

novos parâmetros de ensino, estudos de qualidade do ensino, relatórios mundiais, entre muitos outros esforços que mereceriam destaque, porém cita-se apenas alguns que tiveram impacto a nível mundial e europeu nos últimos anos.

O Relatório Jacques Delors (1996), no seu quarto capítulo estabelece os

‘Quatro Pilares da Educação’. Neste documento introduziu-se definitivamente

na educação, a noção de competências que devem ser inicialmente adquiridas durante a vida escolar, e utilizadas posteriormente, no que se nomeou

‘educação ao longo da vida'. Ao vivenciar em idade escolar os quatro pilares:

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, todos os jovens deveriam sair da escola preparados para continuar aprendendo ao longo da vida e, à medida que a sociedade em que vive transforma-se. Tais preceitos foram repetidos em muitos outros documentos, já mais detalhadamente, e dando maior importância à noção de aquisição de competências, como é o caso o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001) (doravante QECR) que dedica o capítulo quinto inteiro à importância do desenvolvimento de competências gerais e específicas (em especial comunicativas) no ensino das línguas. A noção de competências, também se reflete nos níveis comuns de referência para as línguas, adotado por toda a União Europeia, e já muito expandido em outras partes do globo, como ferramenta para a avaliação dos níveis de proficiência em línguas. O QECR revelou-se de grande utilidade e está adaptado para todas as línguas da União Europeia.

As reações mundiais, ou como no último documento citado europeias, são sempre seguidas pelas reações nacionais, que baseadas num tronco comum, visam adaptar-se às novas tendências e tem por objetivo melhorar a qualidade do ensino dentro de cada país. Algumas das mais recentes e importantes medidas do governo português foram a publicação do novo Programa de Português do Ensino Básico, em março de 2009 e a revisão da Organização Curricular e Programas do Ensino Básico em Janeiro de 2004, entre outros.

28

avaliação, o desempenho dos alunos em Portugal e em outros países continua desnivelado e apresenta dificuldades em superar seus problemas. Institutos e universidades portuguesas dedicam parte substancial da sua investigação na procura de formas sustentáveis para melhorar o desempenho geral dos alunos e eliminar, ou pelo menos diminuir, a desigualdade nos níveis de aproveitamento.

Acreditamos que pode coexistir, também, uma significante lacuna entre os objetivos governamentais, teóricos e ideológicos, e a realidade das práticas dentro das salas de aula, pelo que se justifica procurar saber o que pensam os professores portugueses sobre como se ensina língua e o reflexo destes conhecimentos em suas práticas educativas.

Foi a partir de um panorama semelhante a este, que os linguistas australianos (Martin, Rose, Rothery, entre outros) foram buscar na linguística sistémico-funcional, mais especificamente, nas ideias difundidas por Halliday, uma solução para a diminuição das desigualdades dentro das escolas.

Esta dissertação, na senda do trabalho da Escola de Sydney, tem como referência os princípios da linguística sistémico-funcional (doravante LSF), a Teoria de Registo e Género, e o modelo de pedagogia linguística baseada na abordagem genológica. Pretendo, deste modo, tentar contribuir para a melhoria das propostas e serviços educacionais portugueses, ambicionando que estes sirvam de exemplo para outras realidades no mundo lusófono. Estes fundamentos teóricos estão apresentados no capítulo primeiro dedicado ao enquadramento teórico.

Na tentativa de trazer à tona, as reais práticas de ensino da leitura e escrita nas salas de aula portuguesas realizei um inquérito extensivo a um número significativo de docentes portugueses profissionalizados. Trata-se de um conjunto de questões pensadas com o objetivo de descobrir se, e até que ponto, o conhecimento genológico informa as práticas de ensino das línguas no ensino básico e secundário português, incluindo o ensino de Português língua não materna.

29

No segundo capítulo desta dissertação, apresentam-se os dados da amostra do inquérito realizado, cujo componente principal foi um questionário enviado (principalmente por via eletrónica) a centenas de professores de línguas, denominado ‘O conhecimento genológico (sobre géneros textuais) nas práticas

do ensino de línguas’. (Apêndice I) Neste capítulo apresentam-se os dados

recolhidos e alguns comentários prévios sobre os mesmos.

No terceiro capítulo são analisados e discutidos os dados frente aos referenciais teóricos apresentados no capítulo primeiro, que por sua vez, recaem sobre a abordagem genológica proposta pela Escola de Sydney, mais recentemente desenvolvida através do projeto “Reading to Learn” e que está sendo levada à prática em países europeus e de outros continentes; e também, frente às propostas dos Programas Curriculares do Português no Ensino Básico (2009), ou ao QECR (2001), ou ainda ao Currículo Nacional do Ensino Básico (2001).

A partir da análise do questionário realizada sob a luz das teorias estudadas, identificadas eventuais lacunas no processo de formação dos professores que podem estar associadas ao baixo rendimento escolar obtido pelos alunos portugueses (cf., por exemplo, o relatório PISA), apresentaremos nossas propostas nas considerações finais.

31 Capítulo I

Referências Teóricas

O texto é considerado em todas as formas possíveis, monológicas ou dialógicas, interactivas ou não-interactivas, faladas ou escritas, formais ou informais, ou outras. Não importando se é composto por apenas uma palavra ou por centenas delas, desde que tenha significado em um determinado contexto. (Avelar, 2008:33).

1. Fundamentos da Linguística Sistémico-Funcional nesta dissertação.

Antes de discutir propriamente as teorias escolhidas para o enquadramento teórico desta dissertação, reafirmo a noção de língua enquanto realidade semiótica, operando em contexto social como princípio orientador considerado no decorrer deste trabalho.

Muitos teóricos em diferentes épocas, escolas e partes do mundo definiram os conceitos de texto e contexto, tendo pensado as línguas na sua relação com o contexto social. Referirei, brevemente, alguns destes autores, porém sem me deter no aprofundamento destas teorias.

1.1 Língua em contexto social

Começando pela tradição americana, focada, sobretudo, nos estudos de análise do discurso, sobressaem autores como Hymes and Fought (1981). Hymes, em 1972, definiu competência comunicativa a partir da observação das formas em que os falantes realizam o significado de um evento comunicativo.

Na tradição europeia, os contributos do contextualismo britânico, em especial o trabalho de Monaghan (1979) e Mitchel (1957) que se dedicaram a examinar a linguagem em contexto. Antes, o primeiro linguista a utilizar o termo “contexto

da situação”, Firth (1937 1966, 1970) havia construído um modelo de análise

da linguagem falada, baseado em contextos de situações que se repetiam no processo social. De acordo com Firth (1937, 1966, 1970), o significado das

32

palavras resulta da relação de diversos fatores e suas interações com o meio.

Em outras palavras, o ambiente, os gestos, os participantes, os tons de voz, os sons produzidos ou local de publicação, o comportamento dos envolvidos direta ou indiretamente, juntamente com as palavras formam o “contexto da

situação”. Firth chama a atenção para outra palavra essencial no estudo das

línguas “meaning” (significado), defendendo que, tal como o contexto da situação, o significado também é criado por e pertence às pessoas nele envolvidas. Uma vez que os enunciados escritos ou orais se realizam num contexto, o significado deste contexto e dos enunciados também é interpretado e tem um valor único para cada participante, pois os indivíduos também são seres únicos e capazes de produzir ou receber as mensagens de formas distintas uns dos outros. Finalmente, Halliday, um dos discípulos de Firth, deu continuidade ao seu esquema, reorganizando-o em um modelo tripartido, que será apresentado na secção seguinte.

1.2 Contribuições de M. Halliday

A linguística sistémico-funcional foi desenvolvida para ser um modelo de organização da linguagem em contexto, ordenada por subsistemas, ou seja, por um lado é dada importância ao significado em contexto e, por outro, estudam-se subsistemas linguísticos relacionados com semântica, léxico-gramática, fonologia e fonética.

Halliday (1985, 1994, 2004) estabelece, na sua base teórica, uma relação sistemática entre a língua e o ambiente. A sua construção teórica relaciona, pois, a situação social, o texto, o sistema linguístico e o sistema social; por outras palavras, Halliday descreve o sistema da língua, (no caso, língua inglesa) e a formas pelas quais esse sistema se relaciona com os textos. Esta visão da língua em contexto relacionada com o significado (base semântica) e com o uso (base funcional), com estreita relação ao sistema social, é portanto, aquela que aqui se considera ser a mais adequada para a obtenção dos objetivos educacionais maiores, na senda de outros autores como Rothery:

33

“Given the framework of a model with sociocultural orientation to meaning such as the systemic functional model, there exists the rich possibility for developing an alternative perspective on language and learning (...) A strong and rich model of language description enables us to model the curriculum in terms of its literacy requirements, to map possible paths of development in literacy and learning and to develop criteria for assessment and evaluation.” (Rothery,1996:87)

Desenvolveu-se, a partir das ideias hallidayanas (1985, 1994, 2004), uma abordagem linguística que trata a língua de forma fundamental para a experiência humana, designadamente porque se enfatiza que a língua não pode estar dissociada do significado e como o próprio nome sugere, a função e o significado são a base da linguagem humana e das atividades comunicativas. Diferentemente das abordagens estruturais e chomskyanas que privilegiam a sintaxe, a LSF inicia a análise da linguagem a partir do contexto social procurando descrever o modo como a língua atua, é controlada e/ou influenciada pelo contexto social, sendo o seu trabalho, em última análise, de pendor semântico.

A definição de Halliday (1985, 1994, 2004) de contexto aponta para uma sistemática relação entre o ambiente social e a função organizacional da língua. No modelo organizacional da linguagem sugerido por Halliday, as escolhas de vocabulário e estruturas feita pelos indivíduos são influenciadas por três variações: Modo (Mode), Campo (Field) e Relações (Tenor). Estas variações organizam a linguagem e cada uma delas realiza uma metafunção. As três metafunções podem ser entendidas como mecanismos semânticos do sistema linguístico, e relacionam a língua ao ambiente em que ocorre. Esta organização foi representada por Halliday através do gráfico abaixo e será mencionada muitas vezes no decorrer desta dissertação, por serem via norteadora do trabalho dos linguistas da Escola de Sydney, cujas contribuições serão apresentadas na próxima secção.

34

Figura 1: Campo, relações e modo em relação às metafunções – adaptação a partir de Martin e Rose, 2008:12)

“O estabelecimento das três variáveis é feito com base no pressuposto de que, se a língua é, realmente, estudada nas suas instâncias situacionais, algumas variáveis contextuais estão sistematicamente co-relacionadas com o modo como a língua é realizada em texto: logo, semelhantes ambientes contextuais conduzirão a idênticas instâncias textuais” (Avelar, 2008:43)

Como Halliday (1985, 1994, 2004) considera a língua um recurso para fazer significados, sua perspectiva gramatical considera o papel dos itens linguísticos de um texto em relação às suas funções na construção de significados. Por esta razão, a classificação e nomeação dos itens linguísticos são baseados nas respectivas funções que realizam.

“The purpose of functional labeling is to provide a means of interpreting grammatical structure, in such a way as to relate in any given instance to the system of the language as a whole” (Halliday, 1994:29)

O termo “função” em Halliday (1985, 1994, 2004) é utilizado para referir a codificação do significado no interior da gramática, unindo as categorias gramatical e semântica do estudo da linguagem, assim como as categorias de função comunicativa.

O texto, segundo esta visão da linguística sistémico-funcional, é uma relações

campo

modo

interpessoal ideacional

35

realização social semiótica, dialógica e interativa. Portanto, pode-se dizer que é uma realização dos tipos de contextos, e consequentemente, da atuação dos membros culturais envolvidos em dada situação.

A figura 1 apresenta a organização da língua segundo Halliday (1985, 1994, 2004) e sua visão de linguagem tripartida em metafunções. Mais detalhadamente, Modo (Mode) está associado à metafunção textual, que se refere às escolhas linguísticas quanto ao vocabulário e estruturas, dependentes do significado que se pretende transmitir. A metafunção interpessoal realizada a nível do Registo pela variável relações, diz respeito à presença e ou ausência de recursos linguísticos que demonstrem atitude, valor e o papel do autor do texto na sociedade. E o Campo, associado à metafunção ideacional, refere-se às evidências linguísticas textuais que exprimem recursos intertextuais, conhecimentos que um discurso ou tema assume ser de conhecimento do receptor da mensagem.

Em outras palavras, cada metafunção da linguagem tem um significado funcional no contexto social. Quando se fazem escolhas linguísticas para organizar experiências e significados interpessoais de forma linear e coerente como um todo, faz-se uso do que Halliday (1985, 1994, 2004) nomeou (textual meanings) significados textuais que se realizam no modo de um texto. Quando se usa a língua para decodificar interação e para mostrar e defender opiniões, atitudes e relacionamentos, faz-se uso do que Halliday nomeou como (interpersonal meanings) significados interpessoais que se realizam nas

relações do texto. E ainda, quando se usa a língua para decodificar as

experiências de um indivíduo no mundo, ou seja, uma representação da realidade, faz-se uso do que Halliday nomeou como (ideational meanings), significados ideacionais que se realizam no campo do texto.

36 1.3 Conceito de Género Textual

A linha de pesquisa australiana foi inspirada nas pesquisas de Hasan (1977; 1984; 1985, Halliday e Hasan, 1980: apud Eggins e Martin, 1997). A abordagem de registo sugerida por Halliday enfatiza a inter-relação sistémica entre a organização da linguagem e a organização do contexto.

Um texto portanto possui muitos significados que se comunicam através de um código, formado, por sua vez, de um sistema gráfico e fónico. Sendo assim, qualquer amostra de língua que seja operacional e que funcione como uma unidade semântica num determinado contexto de situação é considerado, pela LSF como um texto. (Halliday & Hasan, 1976:293)

Por estes mesmos motivos e também, para facilitar o ensino da linguagem em contexto escolar formal, a definição de Género, dos géneros ocorrentes numa língua e cultura, impôs-se ao desenvolvimento deste trabalho. Depois de muitos estudos feitos por Eggins e Martin (1997) e outros investigadores australianos, o círculo do género correspondendo a um novo nível de abstração) foi adicionado ao esquema de linguagem proposto inicialmente por Halliday (1985, 1994, 2004) e pode ser visto na figura 2. O género corresponde ao plano do contexto cultural das sociedades, como pode ser observado abaixo:

Figura 2: Língua em relação ao registo e género (Martin,1996:307 apud E. Pedro) – trad. minha

género interpessoal ideacional modo relações campo Género registo língua Meta redundância (realização)

37

A cultura, conceito sempre de manuseamento difícil, encontra aqui uma nova abordagem:

“... os sistemas linguísticos são estruturados pelo uso. E esse uso, enquanto actividade de produção textual, faz-se em função de e no seio de contextos particulares (...) De facto, um texto ocorre sempre em dois contextos, um dentro do outro: o contexto de situação e o contexto de cultura.” (Gouveia, 2009:1-2)

A língua em uso e em contexto social é, portanto, o objeto de estudo de aprendentes de línguas por todo o mundo. Sendo, a língua, um objeto de estudo em uso e interrelacionado a contextos e aos seus participantes, é possível afirmar que não é um objeto de estudo estático. Da mesma forma que o ensino e aprendizagem das línguas não o pode ser, como nos coloca Rivers ao comentar sobre o ensino e a aprendizagem de línguas:

“From time to time, we need to sit down, ponder the possibilities for the harvest, and change course if we find our present direction is not leading us where we need to go.”(Rivers,1983:133)

Apesar de estarem em constante movimento as línguas foram, ao longo do tempo, estudadas e para isso, classificadas de diversas formas, os géneros textuais são um exemplo.

Género é o termo usado para nos referirmos a determinados textos e tipos de discurso que apresentam uma coesão interna idêntica e o mesmo propósito social. A descrição de diferentes géneros textuais atua apenas como uma sugestão dos tipos de texto, uma vez que estes são construídos socialmente, e portanto, passíveis de constante mudança e evolução. Devido à possibilidade humana de reinventar textos quase que constantemente ao usar a linguagem para atuar nas situações do cotidiano, a descrição e classificação das características de um ou outro género textual torna-se um grande desafio.

“Genres respond to cultural contexts in which they achieve their purposes, so their realizations vary and evolve as they are created in new ways in different contexts.”(Schleppegrell,2004:83)

Apesar deste objeto de estudo ser tão flexível, devido à evolução constante das línguas, acreditamos ser de grande valia investir na classificação e ensino de

38

géneros em contexto escolar, com o intuito de melhorar o nível de formação académica dos alunos. Uma vez que os géneros servem às necessidades sociais, ter habilidades para expressar-se através da linguagem permite ao ser social (aluno) compreender e participar de contextos sociais em que emergem os diferentes géneros.

“Em sociedades multiculturais cada vez mais complexas, a educação deve auxiliar-nos a adquirir as competências interculturais que nos permitam conviver com as nossas diferenças culturais e não apesar delas. Os quatro princípios de uma educação de qualidade definidos no Relatório da Comissão Mundial sobre Educação para o Século XXI (aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver em conjunto) somente podem aplicar-se com êxito se a diversidade cultural for seu elemento central.” (Unesco, 2009:16)

1.4 Língua em contexto educacional

Para que haja aprendizagem da leitura e escrita, as crianças precisam aprender a decodificar um sistema linguístico, ou seja, reconhecer as letras e sílabas ou fonemas das palavras. Precisam também compreender o significado literal das palavras decodificadas dentro das orações, ou seja, do que ou de quem se está falando, onde, como, porque ou o que estão fazendo. Além disso, precisam ser capazes de compreender os significados inferenciais, nada menos do que compreender os significados das conexões apresentadas ao longo do texto, sejam de frase a frase ou de parágrafo a parágrafo. E ainda há de se aprender os significados interpretativos, que representam as conexões entre o texto e o contexto a que este se refere, em outras palavras, seu propósito social, o tópico disciplinar em que está inserido e as relações que provocam entre as pessoas.

A figura 3 abaixo, portanto, pode ser usada como modelo de organização do processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita com base nos níveis de estratificação da LSF.

39

Figura 3 – Estratificação da linguagem segundo a LSF3

A partir desta estratificação o ensino da leitura e escrita através da genologia foi organizado partindo do contexto, para depois focar-se nas fases do texto e nas características da linguagem.

As diferenças de aproveitamento dentro de um mesmo grupo de alunos é notável ao saber que todos os alunos saem da escola capazes de decodificar um texto e escrever textos simples, portanto, tem vasta compreensão do significado das palavras e conhecimentos dos significados das frases. Entretanto, muitos não são capazes de compreender todos os significados do texto, o que requer não apenas a compreensão do significado das palavras mas também, habilidades de compreensão interpretativa e poucos com a habilidade de produzir um texto que contenha variações linguísticas suficientes para todas as etapas acima descritas o componham, esses dados podem ser ainda piores ao considerarmos alunos de Português como Língua não-materna ou de uma língua estrangeira.

1.5 Teoria do Registo e do Género

Ao agrupar enunciados que ocorriam em determinados contextos e ao estudá-los a partir de sua função social, vários linguistas já aqui mencionados, como

3

40

Firth, Hasan, Martin, Christie, Rose entre outros contribuíram para a formação do que é hoje mais largamente conhecido como ‘Register and Genre Theory’ (R>), (Eggins e Martin, 1997) ou, em português ‘Teoria do Registo e do

Género’ (TR&G) (Avelar, 2008).

A teoria do Registo e do Género surgiu da tentativa desses linguistas, de diversas áreas, com objetivos educacionais ou não, de investigar como os tipos de discurso ou textos diferenciam-se ou assemelham-se e suas razões para tal. Martin, Rose, Christie entre outros teóricos, em especial no Reino Unido, partiram dessas pesquisas e contribuem com a formação teórica da linguística sistémico-funcional quanto à sua aplicação em contexto escolar através da TR&G. A TR&G, baseada na perspectiva sistémico-funcional da linguagem, será aqui apresentada porque, além do mais, fundamenta toda a futura análise de resultados e a coleta de dados que será apresentada no segundo capítulo. As pesquisas realizadas por Martin e Rose (2008), entre outros profissionais da escola de Sydney, têm colaborado muito com os avanços no desempenho escolar em parte da Austrália. J. Martin definiu os géneros textuais da seguinte maneira:

“As a working definition we characterised genres as staged, goal oriented social processes. Staged, because it usually takes us more than one step to reach our goals; goal oriented because we feel frustrated if we don’t accomplish the final steps; social because writers shape their texts for readers of particular kinds.” (Martin,2008:6)

Esta definição sustenta o trabalho de descrição de alguns géneros escritos de escolas primárias e secundárias da cidade de Sydney na Austrália e, no nosso ver, ilustra com clareza a relação entre os géneros, os participantes e o contexto social. Seja qual for a intenção ou forma de comunicação (oral ou escrita) há sempre uma relação de dependência entre quem fala/escreve e quem ouve/reage, sendo essa relação dialética e constante, como sugerido por Halliday previamente (1985, 1994, 2004). Quando o enunciado não atinge o seu objetivo, vêm a frustração e as tentativas de se atingir o objetivo social do enunciado que passa a ser trabalhado, modificado até que se cumpra o objetivo social.

41

A aprendizagem da leitura e escrita (literacia), sob este olhar, tem caráter de processo e não é vista como produto a ser analisado. Essa é uma forma simplista de explicar o conceito acima; ao refletirmos sobre textos escritos, o processo pode ocorrer de outras formas, pois o escritor realiza os enunciados com mais tempo de preparo, do que na fala espontânea; o que queremos realçar com esta afirmação é que os géneros estão intimamente ligados ao contexto e aos participantes, ou atores sociais.

A TR&G foi investigada através da comparação de diversos textos escolares, na busca de encontrar diferenças e similaridades. Três áreas de investigação foram utilizadas por Eggins e Martin (1997) com o objetivo de descrever formas linguísticas (palavras e estruturas) são elas: formalidade textual, expressão da atitude e conhecimento prévio, em uma primeira etapa da análise. A segunda etapa constituiu na tentativa de explicar as diferenças linguísticas encontradas na primeira etapa. Uma das conclusões deste estudo relaciona-se ao contexto:

“Our explanation has highlighted a very important observation about the text: that each text appears to carry with it some influences from the context in which it was produced. Context, we could say, gets ‘into’ text by influencing the words and structures that text-producers use.” (Eggins e Martin, 1997:232)

A relação entre língua e contexto é fundamental para a compreensão de como o contexto está dentro do texto. É através dos contextos que os participantes de uma situação escolhem as estruturas e palavras que irão utilizar. Por exemplo, dois economistas podem falar sobre a crise económica europeia, tanto na mesa de um bar como em uma entrevista de trabalho e certamente, as palavras e estruturas de língua que escolherão para expressar suas opiniões quanto à crise económica serão muito diferentes, dada a situação em que se encontram. Nesta perspectiva, texto e contexto são inseparáveis, a menos que por razões de estudo e análise da língua.

A dimensão social do contexto, portanto, influencia a escolha das palavras e estruturas que utilizaremos, tanto na fala quanto na escrita. Com o objetivo de analisar as escolhas, similaridades e diferenças da língua, esta abordagem genológica utiliza as três dimensões da linguagem, sugeridas por Halliday

42

(1985, 1994, 2004): modo, relações e campo, assim como suas respectivas metafunções: textual, interpessoal e ideacional. Entretanto, como vemos na figura 4 sugerida por Martin (1992, 1997) há um novo conceito representado por um círculo que envolve toda a organização da linguagem: o género. Como pode ser observado no gráfico a seguir.

Figura 4 – Género em relação ao Registo (Eggins and Martin, 1997:243) – trad. minha

O ensino e aprendizagem da literacia baseada na TR&G é realizada de cima para baixo, isso quer dizer que o ensino inicia-se pelo género (propósito social e cultural), depois passa para o registo (como, o que e para quem) e finalmente para as estruturas de linguagem propriamente ditas (sentenças, palavras, ortografia, etc.)

O conceito de registo também está intimamente ligado ao significado, citando Eggins e Martin: “The concept of register is a theoretical explanation of the common-sense observation that we use language differently in different situations”. (1997:234)

Mais especificamente, o contexto exerce influência na linguagem gerando certos significados relacionados com a situação em questão. O Registo, nestes termos, refere-se ao contexto da situação, enquanto o Género se refere ao contexto da cultura e, portanto, são as duas principais dimensões de variação entre os textos.

“P register and genre variation are two realizational planes in a social semiotic view of the text. This view is inherently dialogic and interactive: text is both the

Contexto (nível 2) Género – acima e para além das metafunções

Contexto (nível 1) Registo - organizado por metafunção

Linguagem - organizada por metafunção

Género campo relações modo ideacional interpessoal

43

realization of types of context, and the enactment of what matters to cultural members in situations.” (Eggins e Martin 1997:251)

1.5.1 Géneros: o ensino das línguas e através das línguas.

Um importante aspecto da TR&G, agora em relação ao ensino da literacia é o fato de que esta considera fundamental a responsabilidade de todas as áreas do currículo pelo ensino da linguagem, consequentemente, torna-se também fundamental para a formação de professores.

Assim sendo, a experimentação dos diferentes contextos na escola faz-se necessária, e isso pode ocorrer através de atividades direcionadas à descoberta dos propósitos e efeitos funcionais das escolhas gramaticais oferecidas pela língua, mesmo que o significado e a compreensão de tais textos só se realizem em situações sociais reais.

Uma pedagogia baseada no ensino através de géneros textuais prevê o envolvimento de todas as matérias escolares no ensino da leitura e escrita. A linguagem falada ou escrita que envolve o ensino da matemática, ciências, história, geografia, e assim por diante, merecem tanto destaque quanto a literatura e os tipos de textos escolares de responsabilidade do ensino das disciplinas de línguas. Cada profissional responsável pelo ensino das diferentes áreas do currículo deve ter consciência dos tipos de texto relevantes ao ensino do currículo das disciplinas nos diversos níveis escolares, assim como, deve possuir recursos e habilidades para levar os seus alunos a compreender tais textos, serem capazes de inferir significados e também de construí-los independentemente, de maneira apropriada e coerente à área em questão. J. Rothery menciona esta necessidade ao descrever as mudanças de currículos educacionais australianos:

“Across a range of learning areas these documents state, not only that language is learned through use, but it varies according to the context in which it is used. This approach to language development is in marked contrast to that of earlier decades where school subject English or Language Arts, was seen to have sole responsibility for language developmentP” (Rothery,1996:86)

44

Na escola professores e alunos envolvem-se por meio de diferentes tipos de texto, falados e escritos, em diversos contextos de acordo com as necessidades dos níveis de escolaridade e da parte do currículo em questão. Segundo a perspectiva sistémico-funcional, os alunos desenvolvem a escrita gradualmente, e vão aos poucos, incluindo as características gramaticais aprendidas em seu discurso argumentativo, até atingirem o nível de escrita académica, e serem capazes de sintetizar um maior número de informações em cada frase, adotando as propriedades estruturais e semânticas adequadas.

A leitura e a escrita, adequada aos níveis escolares, é aprendida a partir dos recursos léxicos e gramaticais previamente aprendidos, mesmo ao iniciar a escolarização, as crianças têm recursos lexicais e gramaticais aprendidos na comunicação com adultos, que tem a tendência de ensinar, mesmo que não formalmente ou conscientemente. Caso a aprendizagem dos recursos linguísticos em qualquer das fases não ocorra de forma eficaz, consequentemente, o desenvolvimento da leitura e escrita será prejudicado. (Christie, 1998:52)

A fim de melhorar o desempenho escolar e, consequentemente, as habilidades de participação social das crianças de hoje, é imprescindível que os professores estejam cientes da realidade, e tenham formação adequada e continuada para que todo o sistema educacional possa atingir seu maior objetivo atual, formar cidadãos ativos e críticos. Já na década de 90, Delors chamava a atenção para a necessidade de envolver a educação na formação social para a conscientização do poder que tem os profissionais da educação no mundo:

“A educação pode ser um fator de coesão, se procurar ter em conta a diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, evitando tornar-se um fator de exclusão social. O respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos constitui, de fato, um princípio fundamental, que deve levar à proscrição de qualquer forma de ensino estandardizado.” (Delors,1996:54)

O exemplo australiano, a partir da teorização sobre registo e género e sua aplicação em diversas escolas, sugere que professores e linguistas educacionais podem juntos contribuir para diminuição das lacunas encontradas

45

nos sistemas escolares que causam o fracasso de muitos alunos. Segundo Rothery (1996:107) professores de vários estados australianos que testaram a pedagogia baseada na TR&G, concluiram, através da prática, que a concepção da pedagogia linguística com base genológica fornece estratégias para planeamento, ensino e avaliação das aulas que promovem o desenvolvimento da aprendizagem e da linguagem.

Acreditamos que a partir de uma pedagogia de base genológica e sociocultural, baseada nos princípios da LSF, poderemos traçar planos seguros na busca pela realização dos objetivos traçados para a educação em Portugal e não só.

2. Uma abordagem de base genológica

Depois de sete anos de pesquisa sobre como os professores australianos lidavam com o ensino da literacia, Martin e Rothery (1996:92) investigaram o ensino da leitura e escrita em escolas primárias a partir de uma perspectiva linguística e sociocultural, partindo destes estudos para o desenvolvimento de uma abordagem de ensino e aprendizagem baseada na linguagem. Foi importante, pois, proceder a uma descrição dos géneros que envolviam o currículo escolar tanto da escola primária como, posteriormente da escola secundária.

2.1 As etapas do processo de ensino e aprendizagem

A primeira distinção na análise de textos é entre a fala e a escrita, cada um tem formas particulares e muito diferentes de uso da linguagem. Sendo assim, podemos dizer que o ensino através de uma pedagogia linguística permitirá ao leitor prever os significados de um texto, a partir do contexto da situação e do contexto cultural, assim como, deduzir em que contexto algum texto foi produzido, a partir da análise das seleções de linguagem e do seu propósito social. Este conhecimento sobre o funcionamento explícito da língua imbuído de significado, facilita o aprendizado da escrita dos diversos géneros existentes em uma sociedade.

46

A abordagem de base genológica está estruturada segundo um esquema que envolve quatro etapas que abaixo sintetizo:

1. Negociação do campo (negotiating field) – representa as etapas antes da desconstrução: definir o campo, qual parte será explorada, o que os alunos já sabem sobre este, que experiências e atividades farão parte da exploração, como serão organizadas e anotadas as informações colhidas através das atividades.

2. Desconstrução (Deconstruction) – envolve o Contexto da Cultura: qual o propósito social do género, quem o utiliza e por quê; o Contexto da Situação: qual o registo, ou seja, campo, modo e relações; e o Texto: qual a função dos estágios, algumas características da linguagem, como saber sobre do que trata o texto, as relações entre o escritor e o leitor. 3. Construção conjunta (Joint Construction) – Preparação para a escrita

independente, reunindo informações sobre o campo através de pesquisas, usando questões guiadas para atividades graduadas incluindo: observações, entrevistas, filme e vídeo, exibições, leituras, anotações.

4. Construção independente (Independent Construction) – escrita individual de um texto do mesmo género (como na Construção Conjunta), pode haver consulta com o professor e os colegas sobre a produção escrita, edição ou reconstrução da escrita. Deve ocorrer uma avaliação crítica do sucesso. A consolidação com o professor e colegas pode acontecer durante ou depois da primeira escrita (que também pode conter aspectos de edição, etc) em busca de uma Literacia Crítica quando os alunos usam o género para desafiar ideologias, teorias e práticas.

O modo como estas etapas se desenvolvem e interrelacionam está representado na figura 5:

47

Figura 5: Literacy in Society: The teaching cycle (Rothery, 1996:102)

O formato circular do esquema foi assim posto para indicar que há sempre a possibilidade de voltar a uma ou outra etapa, dependendo do desenvolvimento dos alunos no tópico (campo), constantemente avaliado pelo professor.

A denominação das etapas do ciclo fornece aos professores a metalinguagem4 necessária para a aplicação pedagógica, ou seja, torna explícita qual a função de cada parte do género estudado no processo de obtenção dos objetivos de uma unidade de trabalho. A seguir explicaremos a função de cada parte da abordagem.

O início de uma intervenção pedagógica baseada na abordagem genológica dá-se com a negociação do campo, isso ocorre, via de regra, porque os alunos

4

48

precisam estar familiarizados com o tema que envolverá a produção de textos, para que sejam capazes de produzir textos de um determinado género de forma eficaz. Os géneros são previamente escolhidos pois devem estar em concordância com os objetivos do currículo para cada nível de escolaridade. A etapa de negociação do campo envolve a construção de conhecimento sobre o tema entre professor e alunos. É fundamental, nesta etapa, que o professor conduza as aulas partindo do conhecimento prévio dos alunos e, dependendo do tema, das suas experiências não escolares para envolve-los na aprendizagem, além de aos poucos, introduzir o conhecimento curricular, formal, necessário para a obtenção dos objetivos educacionais. Ao mesmo tempo, professor e alunos estão construindo o conhecimento do campo e aprendendo/ensinando a linguagem usada em determinada área de conhecimento da língua em questão. Nesta etapa o objetivo do professor é preparar os alunos para a leitura de um texto modelo do género selecionado.

“P as the work progresses the teacher will need to take a more strongly guiding role in pointing students towards types of texts and areas of knowledge relevant to understanding the text or texts students need to read in the Deconstruction stage.” (Rothery, 1996:103)

O tempo ou o número de sessões desta etapa dependerá muito do conhecimento que os alunos já possuem do tema e do nível de aprofundamento requerido pelo estágio de escolaridade. Assim como, das atividades e/ou experiências escolhidas para a exploração do tema e tipo de organização do conhecimento acumulado (notas, gráficos, referências bibliográficas) que oferecerão suporte aos alunos nas etapas seguintes.

O planeamento dessas estratégias é de fundamental importância, pois o conjunto de pesquisas, resumos, notas, perguntas/respostas, vídeos, entre outras atividades possíveis, não são essenciais apenas, para a aprendizagem do tópico curricular, servirão também, de base para a futura construção da escrita do género.

A etapa da desconstrução é relevante, principalmente, para a familiarização dos alunos com o género; é o momento em que os textos modelo, previamente

49

selecionados pelo professor, serão lidos e desconstruídos em conjunto pelo grupo de alunos e professor. Além de serem, por motivos óbvios, relacionados ao tema discutido na fase de negociação do campo, os textos modelo devem ser bons exemplos do género, para que a fase de desconstrução seja completa. Reservaremos uma secção mais adiante para tratar da seleção de textos. Esta etapa deve levar em conta o contexto cultural, ou seja, definir o propósito social do género, quem os utiliza e por quais razões; e também, os estágios de organização do texto, quanto às suas funções, às características linguísticas e à relação entre escritor e leitor. Nas atividades e discussões que envolverão a desconstrução do texto, o professor apresentará a metalinguagem referente ao género que será de grande importância para a etapa seguinte do processo, a construção conjunta.

Uma vez que os alunos adquiriram conhecimento técnico sobre o campo na primeira etapa, e depois construíram conhecimento sobre o texto e a metalinguagem que envolve o género estudado, sem perder de vista o currículo escolar e o propósito social, os consideramos prontos para iniciar o processo de escrita.

A terceira etapa do processo, construção conjunta, é feita com o auxílio da metalinguagem aprendida na etapa anterior, com base nos conhecimentos adquiridos sobre o campo, e sob o constante direcionamento do professor. “In

the Joint Construction stage the teacher is expected to take up a similar role with the whole class, or with a small group.” (Rothery, 1996:105). Porém, o

trabalho do professor nesta fase envolve muita atenção, preparo e foco nos objetivos do contexto, tanto cultural (género), quanto da situação (registo). É essencial que a sequência de perguntas, e atividades preparadas pelo professor guie as respostas dos alunos em direção à construção do género.

Estas atividades podem envolver, entrevistas, filmes, leituras, observações, etc. O envolvimento de todos os alunos na construção conjunta também merece atenção, principalmente, para aqueles alunos, que por diversas razões, tentam esquivar-se da participação conjunta. Ninguém melhor que o professor para saber quais perguntas ou comentários irão engajar os seus alunos,

50

independentemente, do quão próximo ou não eles estão do objetivo final da etapa.

Finalmente, é papel do professor ensinar aos alunos a forma escrita da linguagem, através de modelos de escrita do género ou mesmo, sugerindo outras palavras e estruturas mais apropriadas à linguagem escrita. Nesta etapa, os alunos farão uso das notas e atividades que fizeram nas etapas anteriores para os apoiarem na construção conjunta, por isso, é importante que os alunos aprendam a fazer notas, selecionar informações relevantes de um texto e organizá-las devidamente.

Estas etapas podem demorar algum tempo, em especial, quando os alunos estão aprendendo um novo Campo ou um Género escrito pela primeira vez; porém, tornam-se mais curtas e fáceis de realizar à medida que os alunos se tornam mais confiantes e independentes. Gradualmente, a seriação dos géneros pode ser removida e os estudantes serão capazes de pesquisar e se mover no ciclo de aprendizagem independentemente. (Rothery, 1996:107)

Em qualquer sistema pedagógico, os alunos desenvolvem-se em diferentes ritmos, neste caso, alguns precisarão de mais tempo ou um maior número de atividades na etapa de desconstrução dos textos, outros talvez na construção

conjunta, e assim por diante. Considerando o panorama real de uma sala de

aula, o ciclo apresentado na figura 5 não pode ser tratado de forma estanque, movimentos dentro do ciclo devem ocorrer à medida que todos os alunos de um grupo mostram-se prontos ou não a prosseguir.

Ao chegar á última etapa do ciclo, quando os alunos irão iniciar as suas tentativas de construção independente do género trabalhado, as situações de diferentes níveis de desenvolvimento continuam sendo reais, enquanto alguns alunos não conseguirão atingir o nível esperado na primeira tentativa e precisarão de mais apoio; outros o farão bem, neste momento, estes alunos precisam ser desafiados de alguma forma, seja para aumentar o nível de vocabulário, estruturas, ou o nível de escrita ou discurso do próprio campo, por isso, o professor deve ter sempre atividades preparadas para as diferentes