Influência do Meio Ecológico

e da Autonomia Funcional

nos níveis de Depressão

e de Ansiedade face à Morte,

em Idosos institucionalizados

e não institucionalizados

Cláudia Sofia Ventura Russo

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA

(Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica)

Influência do Meio Ecológico

e da Autonomia Funcional

nos níveis de Depressão

e de Ansiedade face à Morte,

em Idosos institucionalizados

e não institucionalizados

Cláudia Sofia Ventura Russo

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA

(Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica)

Dissertação orientada pela Professora Doutora Maria Eugénia Duarte Silva

Para a realização deste estudo, considero que foi importantíssimo o apoio das pessoas que me rodeiam.

Neste sentido, em primeiro lugar e muito especialmente, agradeço à Prof. Doutora Maria Eugénia Duarte Silva, pela disponibilidade e pela ajuda que me ofereceu, bem como a motivação, criticas e sugestões que me transmitiu e que tanto contribuíram para a elaboração deste trabalho.

Não posso deixar de agradecer aos meus Familiares e Amigos (são muitos, eles sabem a quem me refiro!) pela crença que depositaram em mim e na concretização desta dissertação e, pela motivação transmitida.

Mesmo não estando fisicamente comigo, agradeço à minha Mãe – por sempre me ter incentivado a lutar pelos objectivos!

Por último, mas não de forma menos especial, quero agradecer aos idosos que participaram neste estudo e permitiram a sua elaboração.

(Enlacemos as mãos). Depois pensemos, crianças adultas, que a vida Passa e não fica, nada deixa e nunca regressa, Vai para um mar muito longe, para o pé do Fado, Mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente. E sem desassossegos grandes.

Resumo ... 8 Abstract ... 9 Introdução ... 10 Método ... 39 Caracterização da amostra ... 39 Meio Ecológico ... 42 Plano Experimental ... 42 Instrumentos ... 43 Procedimento ... 47 Procedimento estatístico ... 48 Resultados ... 49 Discussão ... 55 Conclusão ... 62 Implicações ... 63 Limitações ... 64 Bibliografia ... 65 Anexos ... 73

Quadro 1

Características sócio-demográficas da amostra ... 40 Quadro 2

Autonomia física e instrumental, e estado cognitivo

relativamente ao sexo em cada meio ecológico ... 41 Quadro 3

Resultados do teste de Kruskall-Wallis relativamente à autonomia funcional

(física e instrumental) e ao meio ecológico ... 49 Quadro 4

Relação entre a autonomia funcional (física e instrumental),

a depressão e a ansiedade face à morte ... 50 Quadro 5

Resultados do teste de Kruskall-Wallis relativamente à depressão

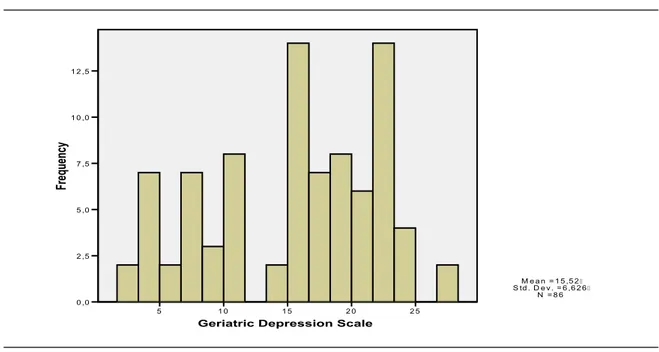

Figura 1

Resultados da amostra na GDS (níveis de depressão) ... 51 Figura 2

Resultados da amostra no DAQ (níveis de ansiedade face à morte) ... 51 Figura 3

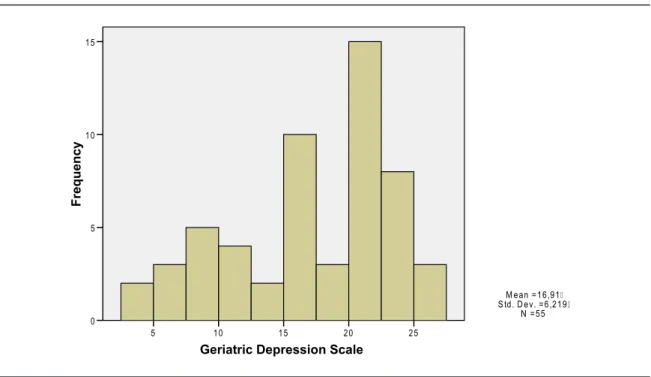

Resultados da GDS para o sexo feminino ... 54 Figura 4

O presente estudo foi desenhado para determinar, de forma empírica, se a autonomia funcional e o meio ecológico influenciam os níveis de depressão e de ansiedade face à morte, em idosos institucionalizados e não institucionalizados. Para isto foram aplicados, a 86 idosos (26 de um Lar; 30 de um Centro de Dia e 30 residentes na Comunidade), instrumentos que avaliam o nível de autonomia – MAB (Botelho, 2000), a depressão – GDS (Yesavage et al. 1983; Barreto e cols., 2003) e a ansiedade face à morte – DAQ (Conter, Weiner & Plutchik, 1982; Barros de Oliveira, 1998). De acordo com o meio ecológico foram formados três grupos. Verificou-se que os idosos institucionalizados são os menos autónomos, sendo que maiores níveis de autonomia funcional estão associados a menores níveis de depressão. A ansiedade face à morte não se encontra associada à autonomia funcional, nem difere para os grupos estabelecidos. Outros resultados vão ao encontro das hipóteses formuladas, apresentando-se a depressão correlacionada positivamente com a ansiedade face à morte, em todos os grupos. Quanto às diferenças de género, as mulheres apresentam maiores níveis de depressão que os homens, não se verificando diferenças na ansiedade face à morte.

Palavras-chave: Envelhecimento, Institucionalização, Autonomia Funcional, Meio Ecológico, Depressão, Ansiedade face à Morte.

The present study was aimed in order to determine, in an empiric way, if the functional autonomy and the ecological environment had any influence in the experience of depression and death anxiety, in institutionalized and non institutionalized older adults. It was applied a questionnaire for measuring functional autonomy – MAB (Botelho, 2000), and scales for measuring depression – GDS (Yesavage et al. 1983; Barreto et al., 2003) and death anxiety – DAQ (Conter, Weiner & Plutchik, 1982; Barros de Oliveira, 1998). The sample consisted of 86 older adults (26 institutionalized, 30 attending day activity centres but living in their own homes and 30 community-dwelling participants). Taking into account the participants’ ecological environment, three groups were formed. Results suggest that the institutionalizedResults suggest that the institutionalized older adults experience the lower levels of autonomy; higher levels of functional autonomy are associated to lower levels of depression. Death anxiety results did not correlate with functional autonomy; there were no differences between groups as far as death anxiety was concerned. Some hypotheses were confirmed: depression has a positive correlation with death anxiety, in all groups. As far as sex differences are concerned, women showed high levels of depression than men but no differences in the death anxiety experience.

Key-words: Ageing, Institutionalization, Functional Autonomy, Ecological Environment, Depression, Death Anxiety.

Envelhecimento

Anteriormente, somente um pequeno número de pessoas alcançava os 65 anos, actualmente a maioria das pessoas espera atingir uma idade avançada.

No princípio do século XX, a esperança média de vida, aquando do nascimento, era de 35.8 anos para os homens e de 40 para as mulheres, em 2000, esses valores ascenderam a 72.7 e 79.7, respectivamente (INE, 2002).

O aumento da taxa de envelhecimento da população apresenta-se como um dos desafios mais importantes do século XXI - a reflexão acerca de questões com importância crescente, como o estatuto dos idosos na sociedade, a solidariedade intergeracional, a qualidade de vida dos idosos sobre o próprio modelo social vigente (INE, 2002) - de forma a que se possa propiciar aos idosos um maior bem-estar físico, psicológico e social.

A população portuguesa sofreu, recentemente, um aumento acelerado da taxa de envelhecimento, indo o seu grau de envelhecimento demográfico ao encontro do padrão da média Europeia. Os resultados dos Censos 2001 aludem para um número superior de pessoas idosas comparativamente ao número de jovens (102 idosos por cada 100 jovens, com menos de 15 anos).

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), velho é aquele que já atingiu os 65 anos, embora este limiar mude dos países sub-desenvolvidos (60 anos) para os desenvolvidos, onde os 70 ou 75 anos podiam corresponder à idade de passagem à velhice, tendo em conta a média da esperança de vida (Barros de Oliveira, 2005).

As causas do envelhecimento da população são sobretudo a redução drástica da natalidade e a redução acentuada da doença e da taxa de mortalidade (Barros de Oliveira, 2005; Arroteia & Cardoso, 2006).

No envelhecimento da população tem-se verificado outro fenómeno: as mulheres vivem em média mais anos do que os homens, sendo o acontecimento comum a toda a humanidade (Barros de Oliveira, 2005).

O envelhecimento, processo que decorre durante todo o ciclo de vida humano, caracteriza-se pela deterioração endógena e irreversível da estrutura e funcionamento de vários órgãos e tecidos (Sousa & Figueiredo, 2003). O declínio das capacidades e funções, que ocorre nos últimos anos de vida, conduz a uma menor capacidade de adaptação e de resposta face a factores de stress intrínsecos e extrínsecos (Robert, 1994; Hall, Maclennam & Lye, 1997; Sousa & Figueiredo, 2003). As perdas ganham um peso especial e interferem na qualidade de vida, podendo levar à diminuição dos níveis de auto-confiança e de auto-estima (Trigo & Lourenço, 1998). Sobretudo nas sociedades ocidentais, o idoso deixa de ter um papel definido, o que pode conduzir a sentimentos de inutilidade e ao aparecimento de sintomas depressivos. Com o envelhecimento, verificam-se modificações nas reacções emocionais e, por vezes, na estrutura da personalidade (Spar & La Rue, 1998).

Birren (1961) sugere que o envelhecimento é um continuum, sendo os novos acontecimentos assimilados e acomodados, de acordo com as vivências passadas.

Os estudos longitudinais medem mudanças na maturidade enquanto estudos transversais avaliam diferenças geracionais e mudanças maturacionais (Schaie, 1965).

Kelly (1955), a partir dos dados obtidos num estudo longitudinal, afirma que as mudanças na personalidade, relativas à idade, são pequenas e que as diferenças observadas nos estudos transversais da personalidade podem ser resultado de diferenças entre coortes.

Woodruff e Birren (1972) realizaram um estudo longitudinal com três grupos de diferentes

coortes, visando examinar mudanças ontogénicas e geracionais na personalidade. Para

atingir os objectivos fizeram comparações longitudinais e transversais dos resultados, em testes de personalidade (Woodruff & Birren, 1972).

As comparações dos resultados, nos sujeitos avaliados ao longo do tempo, indicam que as mudanças objectivas na personalidade, relativas à idade, são pequenas, enquanto que as mudanças subjectivas são significativas. As diferenças nos resultados dos testes de

personalidade para as várias coortes são significativas, sugerindo que, entre coortes, as diferenças objectivas na personalidade foram grandes. As diferenças objectivas entre coortes foram mais evidentes que as mudanças objectivas da idade, no mesmo sujeito (Woodruff & Birren, 1972).

Segundo Lawton (1990), as mudanças associadas à idade cronológica ocorrem mas são relativamente menores comparadas com as mudanças associadas à falta de saúde, ao baixo rendimento e às alterações sociais sofridas pelos idosos. A extensão destes factores nas necessidades ambientais dos idosos pode mudar (Lawton, 1990).

Muitos estudos psiquiátricos referem-se à terceira idade como um período de perdas: dos amigos, dos papéis sociais e da saúde, tornando-se, elas, a principal fonte de perturbação na velhice.

A diminuição da auto-estima, a dificuldade de adaptação a novos papéis e lugares, a falta de motivação para planear o futuro, as atitudes infantis ou infantilizadas, a tendência à depressão, à hipocondria ou somatização e mesmo tentativas de suicídio, o surgimento de novos medos, a solidão, a diminuição das faculdades mentais, são algumas das características que se imputam aos idosos (Richard & Mateev-Dirkx, 2004). Contudo, existe uma variação individual na capacidade de permanecer saudável, face aos factores de stress (Trigo & Lourenço, 1998). Alguns indivíduos desenvolvem patologias e perturbações psicológicas, enquanto outros se mantêm estáveis, mesmo quando vivenciam situações graves e intensas (Goldberg & Huxley, 1996).

Da mesma forma que determinados idosos declinam nas suas capacidades cognitivas/ instrumentais, outros indivíduos beneficiam de um funcionamento cognitivo e instrumental eficiente, até ao fim da vida (Barros de Oliveira, 2005).

Na área da psicologia social e da personalidade encontram-se descrições positivas acerca do processo de envelhecimento (Barros de Oliveira, 2005).

Para entender a velhice, é necessário explorar todo o ciclo de vida, na medida em que esta fase do ciclo de vida depende de todo o percurso anterior (Duarte Silva, 2005).

Erikson (1982) foi um dos autores a conceber um modelo que abarca todo o ciclo de vida humano. Segundo o autor, o ciclo de vida resulta de uma sequência de fases de desenvolvimento, tendo tanto o ego como a realidade social um papel proeminente. A identidade constrói-se ao longo de toda a vida, estando constantemente em reelaboração (Erikson, 1982).

Erikson descreve oito conflitos característicos do desenvolvimento humano: confiança básica

versus desconfiança básica; autonomia versus vergonha e dúvida; iniciativa versus culpa;

aplicação ao trabalho versus inferioridade; identidade versus confusão de papéis; intimidade

versus isolamento; generatividade versus estagnação; integridade versus desespero.

Cada estádio remete para uma crise própria que resulta do conflito entre tendências opostas. Como condição para um desenvolvimento saudável é necessário resolver cada conflito integrando as necessidades pessoais com as sociais.

Erikson (1982) encara o envelhecimento como o culminar do desenvolvimento dos sete conflitos anteriores, um momento durante o qual o sujeito reflecte sobre a sua vida e recorda os seus sucessos e as suas desilusões, incorporando no self lembranças e experiências significativas acerca de si próprio e do que o envolve. O sentido de “integridade do eu”, objectivo primordial desta fase do ciclo de vida – o envelhecimento – seria atingido quando a pessoa se revelasse capaz de aceitar e integrar as realizações e os fracassos, atribuindo-se a responsabilidade por ambos, pelo que foi e pelo que é. Se este conflito for bem resolvido, alcança-se o desenvolvimento da integridade do ego. Com a aceitação dos acontecimentos de vida que experienciou, o indivíduo não irá recear a morte, pressupondo um equilíbrio e uma boa adaptação aos sete estádios precedentes, o que levará a um balanço positivo e a um sentimento de satisfação perante a vida (Erikson, 1982).

Segundo Costa e McCrae (1992), os traços de personalidade mantém-se relativamente estáveis ao longo do ciclo de vida, isto é, verifica-se a estabilidade desses factores com o avançar da idade. Na perspectiva da lifespan, a velhice pode ser caracterizada por declínios em algumas áreas e crescimento noutras (Baltes, 1987), dando origem a um envelhecimento bem sucedido, num processo de mudança e estabilidade.

O conceito de envelhecimento bem sucedido só faz sentido inserido numa perspectiva ecológica, visando o indivíduo no seu contexto sócio-cultural, integrando a sua vida actual e passada, ponderando uma dinâmica de forças entre as pressões ambientais e as suas capacidades adaptativas, dando o devido relevo ao “sentir subjectivo de cada indivíduo, completamente idiossincrático, que se compreende à luz da construção da história de cada um” (Paúl, 1996).

Assim, a velocidade do envelhecimento depende da variabilidade dos acontecimentos externos, bem como da resiliência e de factores reparadores (Trigo & Lourenço, 1998). Podem ser factores psicossociais de resiliência a crença religiosa, a possibilidade de exercer uma actividade laboral, voluntária e/ou recreativa, as oportunidades de socialização e as redes de suporte social, ou seja, factores que o parecem proteger do aparecimento de co-morbilidade (Brink, 1983, cit. por Trigo & Lourenço, 1998).

Para um melhor entendimento acerca do envelhecimento é necessário estabelecer a distinção entre envelhecimento normal, patológico e óptimo.

O envelhecimento dito normal decorre com ausência de patologia biológica ou psíquica; o envelhecimento patológico poderá ser caracterizado pela degenerescência associada a doenças crónicas (físicas ou psíquicas) e a doenças e síndromes típicos da velhice; e o envelhecimento óptimo, com sucesso, identifica-se a um estado de referência ideal, em que as capacidades biológicas e psicológicas permitem uma adaptação, muito satisfatória, do ponto de vista pessoal e social (Baltes & Baltes, 1990). Tanto o envelhecimento normal como o envelhecimento óptimo traduzem sanidade mental, no entanto o último identifica-se com uma maior qualidade de saúde, na medida em que o indivíduo procura activamente melhorar o seu funcionamento e desempenho, promovendo o desenvolvimento de bem-estar psicológico (Duarte Silva, 2005).

É certo que o aumento da idade traz um acréscimo de doenças, contudo as perdas a nível físico e mental não são necessariamente concomitantes ao envelhecimento normal (Lima, 2004). A saúde e a doença nos idosos são fenómenos clínicos que estão dependentes de factores económicos e sociais. Dos factores sociais destaca-se a reforma, ou seja, a ruptura

com o mundo produtivo, que pode influenciar negativamente o estado de saúde (Rodrigues, Marques & Fabrício, 2000).

Fonseca (2006), no seu estudo, com idosos portugueses, sobre o processo de transição-adaptação à reforma, verificou que, nos primeiros anos após a reforma, os indivíduos vivem relativamente satisfeitos, aproveitando, tanto quanto possível, as actividades e as relações que as condições pessoais lhes permitem. Contudo, com o avanço da idade, observa-se uma vulnerabilidade e um afastamento crescentes, o que pode sugerir que os efeitos do envelhecimento são mais determinantes sob o ponto de vista psicológico do que os efeitos directamente ligados à reforma (Fonseca, 2006).

No entanto, vários idosos adquirem capacidades para compensar as disfunções do processo normal de envelhecimento, auto-actualizando-se e potenciando a maturação. O envelhecimento bem sucedido – optimal aging/successful aging – comporta a selectividade nos processos e o uso de planos alternativos para compensar as perdas (Freund & Baltes, 1998).

O modelo SOC – Selecção, Optimização e Compensação – descreve uma compreensão das mudanças de desenvolvimento e resiliência através do ciclo de vida (Baltes & Baltes, 1990; Baltes, P., 1997). Este modelo assume que, ao longo da vida, os indivíduos desenvolvem capacidades que podem ser orquestradas em três componentes – selecção, optimização e compensação (Freund & Baltes, 1998). O conceito de selecção surge no decorrer do aparecimento de limitações, ao longo do tempo. Assim, emerge a necessidade, inerente à existência humana, de seleccionar domínios/objectivos de funcionamento. A optimização é definida como o aperfeiçoamento de recursos internos e externos, de forma a atingir níveis elevados de funcionamento para o cumprimento dos objectivos seleccionados. Quando confrontados com a perda de recursos ou com o declínio no funcionamento, necessários para atingir o objectivo seleccionado, outros processos/recursos são necessários e rentabilizados para manter um dado nível de funcionamento – compensação.

O resultado da coordenação destes três processos é a manutenção de uma velhice feliz e bem-sucedida, em que as perdas compensam os ganhos (Baltes & Baltes, 1990; Freund & Baltes, 1998).

O modelo SOC é conceptualizado como um modelo desenvolvimental generalizado para todo o ciclo de vida, contudo nas pessoas idosas, as dinâmicas associadas são amplificadas e tomam um perfil especial. A limitação de recursos e as necessidades compensatórias associadas tornam-se mais evidentes na idade mais avançada do que em idades mais jovens (Freund & Baltes, 1998).

No estudo de Freund e Baltes (1998) com uma amostra de sujeitos idosos e muito idosos tentou verificar-se se estratégias de selecção, optimização e compensação na condução da vida poderiam predizer indicadores globais de envelhecimento bem sucedido. Os resultados corroboraram a hipótese, sendo que o modelo SOC foi significativamente associado com indicadores subjectivos de envelhecimento bem sucedido, mais precisamente, foi positivamente relacionado com a satisfação com o envelhecimento, pouca agitação, ausência de solidão social e emocional.

Para Freire (2000), o envelhecimento bem sucedido é uma competência adaptativa, tratando-se da capacidade para responder de forma flexível a desafios ambientais, físicos, emocionais e sociais. Essa capacidade envolve diversas dimensões – emocional (estratégias para lidar com acontecimentos stressantes), cognitiva (na resolução de problemas) e comportamental (no desempenho e competência social).

Ryff (1982, cit. por Lima, 2004) referia-se ao successful aging como sendo um funcionamento positivo ou ideal, relacionando-o com o trabalho desenvolvimental ao longo do curso de vida. Palmore (1995) compreende o envelhecimento bem sucedido como combinando a sobrevivência (longevidade), a saúde (ausência de incapacidade) e a satisfação com a vida.

A teoria da desvinculação/desinvestimento (Cumming & Henry, 1961; Barros de Oliveira, 2005) define que um envelhecimento bem sucedido é aquele em que os indivíduos, à medida que deixam de trabalhar e deixam voluntariamente o seu papel activo na sociedade, procuram outras actividades. O adulto vai desinvestindo ou afastando-se dos papéis sociais que representava, centrando-se mais no “eu” e envolvendo-se menos social e emocionalmente. A teoria da actividade (Lemon, Bengston & Peterson, 1972), em que o envelhecimento bem

sucedido é tanto melhor quanto mais actividade tiver o indivíduo. Uma das mais recentes é a teoria da continuidade (Atchley, 1972). À luz desta teoria, as pessoas que envelhecem com mais sucesso são aquelas que continuam com as suas actividades de lazer, hábitos, preferências e estilos de vida da meia-idade (Simões, 1982) - o exercício físico, os bons hábitos alimentares e actividades interessantes – que desafiam corpo e mente, mantendo o idoso mais saudável, física e psicologicamente (Bee & Mitchell, 1984). Tal saúde, física mas sobretudo psíquica, está muito dependente da capacidade dos idosos se adaptarem às múltiplas situações, mais ou menos stressantes, como as alterações no trabalho ou a reforma, que juntamente com outras condicionantes, como doenças mais ou menos graves, podem contribuir para o bem ou mal estar do idoso, conforme a capacidade que tem para lidar com acontecimentos stressantes e do apoio que recebe ou não (Czaja, 2001).

Sullivan e Fisher (1994) enfatizam o potencial de crescimento e os pontos fortes dos indivíduos que estão a envelhecer, utilizando conceitos como auto-controlo, consciencialização, eus possíveis, enriquecimento de vida e empowerment para descrever este período da vida marcado pela auto-actualização. Esta abordagem, incidindo nos pontos fortes, dá ênfase às dimensões internas da experiência e ao papel da motivação intrínseca, como as bases para acção e fonte de resiliência, para os indivíduos que estão a envelhecer.

Num período mais avançado do ciclo de vida, os indivíduos, mesmo com limitações das capacidades e perdas, podem e sentem-se felizes (Lima, 2004).

Os idosos não se apresentam menos satisfeitos com a vida em relação aos outros grupos etários, apesar dos problemas de saúde e/ou financeiros (Neto, 1999, cit. por Barros de Oliveira, 2005). Num estudo de Costa e McCrae (1991), com amostras que incluíam desde jovens adultos até idosos, concluiu-se que o bem-estar é relativamente estável ao longo do tempo.

A idade não parece ser uma variável determinante no sentimento de bem-estar, mas antes factores a ela associados, como a saúde mais fragilizada, a perda de familiares e amigos (Barros de Oliveira, 2005).

O envelhecimento bem-sucedido é medido não apenas pela ausência de problemas mas também por indicadores de bem-estar subjectivo, como a satisfação com a vida e a qualidade de vida percebida.

A velhice, enquanto fase de muito stress, pode ser questionada. Para muitos indivíduos os acontecimentos de vida, neste período, não são mais consternantes que nos outros e não parecem ser vistos como negativos, mas antes como desafios ao envelhecimento bem sucedido, provocando novas expressividades, ao invés de ameaçarem a continuidade do self (Palmore, 1985, cit. por Birren & Schaie, 1997; Kahana & Kahana, 1996, cit. por Lima, 2004).

No processo de envelhecimento, a adaptação implica a compensação de perdas através de recursos a novas estratégias de pensamento e a novas estratégias de resolução de problemas, que reflectem bem a experiência de vida de cada um (Paúl, 2005). As transformações de ordem física determinam um desafio para a pessoa que envelhece, exigindo a aceitação de um novo self, associado a um corpo fisicamente menos robusto e menos capaz, diferente da imagem da juventude. Com todas as mudanças e desafios que o idoso encontra nesta fase, a identidade irá sofrer uma reelaboração (Duarte Silva, 2005).

Durante o desenvolvimento existem tarefas que se impõem aos adultos de idade avançada ou já na velhice, nomeadamente a aceitação das alterações do corpo, a confirmação da finitude da vida e a perda progressiva de relações interpessoais (Barros de Oliveira, 2005). Colarusso (1998) concretiza-o em três tarefas específicas: a) manter a imagem do corpo e a integridade física (adaptação às alterações físicas, ao declínio das forças e adaptação da vida a esta realidade); b) aceitar a morte dos outros (à medida que se vai envelhecendo, vão-se perdendo cada vez mais aqueles que vão-se amam e aqueles com quem vão-se mantêm relações significativas, como os amigos, irmãos, cônjuge); c) preparar a própria morte (à medida que se envelhece e as forças declinam, a ideia da própria morte e a sua aceitação torna-se a tarefa mais desafiante).

Os idosos ter-se-ão de debruçar sobre uma revisão correcta e contínua daquilo que foi a sua vida, numa espécie de percurso interior, aceitando os aspectos negativos do passado (Erikson, Erikson, & Kivnick, 1986), para não caírem em desilusão, depressão ou desespero,

e sabendo valorizar mais os aspectos positivos, adaptando-se à nova realidade do processo de envelhecimento (Barros de Oliveira, 2005). Esta valorização do positivo e aceitação do passado marca a sabedoria, ponto culminante do pensamento. A sabedoria funciona como preditor do bem-estar subjectivo, influenciando, positivamente, a satisfação com a vida, independentemente de outros factores objectivos, como a saúde ou o dinheiro, sendo, também, um importante preditor do envelhecimento bem-sucedido (Ardelt, 1997, 2000, cit. por Barros de Oliveira, 2005).

Segundo Duarte Silva (2005), os idosos são sobreviventes que, de acordo com as vicissitudes da vida, sofreram uma selecção natural em que os casos que apresentavam maior gravidade já morreram e os restantes, mais resilientes, obtiveram uma melhoria das respectivas patologias.

Atingir a velhice significa que foi possível sobreviver e adaptar-se a muitas experiências e a desafios específicos de todas as outras fases da vida (Duarte Silva, 2005).

Capacidade funcional

De acordo com uma perspectiva evolucionista, posteriormente às etapas de desenvolvimento, maturação e reprodução, e consoante o aumento da longevidade dos indivíduos, os mecanismos de manutenção metabólica experimentam uma situação de falência (Lithgow & Kirkwood, 1996 cit. por Botelho, 2000).

O funcionamento efectivo no quotidiano é uma tarefa da idade avançada, promovendo a autonomia e a independência (Baltes & Lang, 1997).

O conceito de capacidade funcional está relacionado com a autonomia na execução de tarefas de prática frequente e necessária a todos os indivíduos (Sousa & Figueiredo, 2003). Estas tarefas compreendem os cuidados pessoais e de adaptação ao meio em que se vive e asseguram a possibilidade de se viver de forma auto-suficiente (Fillenbaum, 1984; Botelho, 2000). A capacidade funcional para o desempenho de tarefas do dia-a-dia comporta benefícios para a saúde física e mental, e é determinante para o bem-estar social (Fillenbaum, 1984).

O ideal seria o idoso viver bastantes anos e, tanto quanto possível, de forma autónoma. A capacidade funcional deverá então ser relacionada com factores intrínsecos ao indivíduo, mas também extrínsecos, de natureza social, económica e ambiental (Botelho, 2000).

A manutenção da independência é vista como uma prioridade pelos serviços de saúde, acção social e pelos próprios idosos, sendo comum a associação entre independência e qualidade de vida, factores preditores de um envelhecimento bem sucedido (Duarte & Pavarini, 1997, cit. por Sousa & Lourenço, 2003).

Revela-se assim extremamente importante a avaliação funcional multidimensional da população idosa. Esta avaliação tem como objectivo identificar perturbações funcionais, físicas, mentais, sociais, económicas e ambientais, assim como contribuir para a manutenção e/ou recuperação da tão importante capacidade funcional, conservando-a o máximo de tempo possível (Lawton, Moss, Fulcomer & Kleban, 1982; Bowling, 1997; Organização Mundial de Saúde, 2003). A avaliação da capacidade funcional pressupõe a avaliação quer da autonomia física quer da autonomia instrumental (Botelho, 2000).

Baltes e Lang (1997) estudaram o impacto dos recursos na funcionalidade e no envelhecimento bem sucedido, sendo o objectivo examinar o processo diferencial de envelhecimento, no que respeita à funcionalidade, entre idosos com diferentes níveis de recursos – elevados e baixos. Os autores enquadraram os idosos em quatro grupos baseando-se em dois tipos de recursos: a cognição e a personalidade. Os resultados sugeriram que os quatro grupos diferem: a) nos períodos de vigília; b) no tipo e na frequência das actividades realizadas – intelectuais (culturais e sociais) e relacionais; e c) no tempo de repouso (Baltes & Lang, 1997). Considerando as diferenças de idade, os efeitos são mais extensos no grupo com menos recursos. Assim, os recursos podem ter uma função protectora ou amortecedora, contra os efeitos negativos da idade, para a funcionalidade. De acordo com o modelo SOC, os autores argumentam que os indivíduos com mais recursos, apesar das perdas, apresentam um envelhecimento melhor sucedido que os outros, uma vez que podem fazer um uso mais frequente dos três processos – selecção-optimização-compensação e, desse modo, atrasar o declínio (Baltes & Lang, 1997).

A dependência funcional é consequência (geralmente) de uma deficiência e/ou incapacidade/ restrição da actividade, constituindo uma desvantagem social/restrição da participação, que leva à necessidade de auxílio de terceiros para a execução de determinadas actividades (Botelho, 2000).

A dependência em determinadas tarefas pode ser vista à luz do modelo SOC (Freund & Baltes, 1998). Segundo os autores, o idoso, na fase de compensação, aumenta a sua dependência nas capacidades enfraquecidas, para poder canalizar a sua energia para tarefas prioritárias, o que tem um carácter adaptativo.

Baltes e Reisenzein (1986) referem que a dependência poderá constituir uma fonte de contacto social e atenção, anteriormente em falha, para o idoso. A dependência pode assim representar um ganho secundário bastante valioso para o indivíduo. No entanto, pode afirmar-se que nem todas as posições dependentes são adaptativas. O facto de um idoso depender e receber ajuda de terceiros para as suas actividades diárias poderá ter um forte impacto negativo, gerando sentimentos de impotência, vulnerabilidade e debilidade, podendo levar à diminuição de auto-estima e ao isolamento social (Verdugo & Gutiérrez-Bermejo, 1999).

Para que o envelhecimento seja uma experiência bem sucedida, há que promover a autonomia e independência (Botelho, 2000).

De acordo com Charazac (2004), a dependência é uma relação que compromete o sujeito na totalidade do seu corpo e da sua mente. A transição para a dependência, através de regressão, faz reviver angústias antigas, apresentando-se a qualidade dos objectos internos, como um aspecto relevante para a tolerância dessa dependência. A relação de dependência pode ser vivida como uma ferida que cria uma perda narcísica ou como uma verdadeira satisfação, consolidando a segurança interna do sujeito.

Institucionalização

Para o idoso que se depara com a crescente deterioração de ordem física e psicológica, perda de autonomia funcional e com a diminuição da capacidade do meio para o ajudar a

superar tais incapacidades, torna-se necessário encarar a hipótese de internamento numa instituição (Fernandes, 2002). A idade avançada ou as suas limitações físicas reduzem a amplitude de actividades disponíveis para o indivíduo, tanto que as suas capacidades instrumentais podem tornar-se menos satisfatórias na obtenção de objectivos apropriados, como permanecer em casa, preparar refeições e manter contactos sociais. A proximidade com os seus pares e, consequentemente, o aumento da oportunidade de estabelecer relações sociais são a maior vantagem da institucionalização (Lawton & Simon, 1967). A rede de apoio social e o convívio com outras pessoas podem ser entendidos como factores de sobrevivência e de felicidade, sendo que as instituições têm o papel fundamental de agir como mediadoras e promotoras dessa rede social (Freire Jr. & Tavares, 2004/2005).

A transferência de suas casas para um contexto institucional é sempre um grande desafio para os idosos, pois deparam-se com uma transformação, muitas vezes, radical do seu estilo de vida, afastando-se, com frequência, do seu projecto existencial (Freire Jr. & Tavares, 2004/2005), ficando subordinados a todo um conjunto de regras, imposições e proibições que passam a ocupar o seu quotidiano e onde tudo é controlado (Santos & Encarnação, 1997, cit. por Pombo & Couvaneiro, 2006).

Davim, Torres, Dantas e Lima (2004) procuraram conhecer o contexto social, económico e de saúde de idosos que vivem em lares. Concluíram que a maioria dos idosos era do sexo feminino, apresentava baixo nível de escolaridade, dificuldades financeiras, relacionamento familiar conflituoso, actividades de lazer limitadas e problemas de saúde.

A institucionalização ou a permanência nos lares de 3ª idade pode depender da capacidade de adaptação do idoso, do apoio familiar e sobretudo da qualidade da instituição em causa. Nalguns lares, talvez na maioria, pode acontecer a despersonalização, a desinserção familiar e comunitária, a massificação e a rotina (Neto, 2000). O idoso sente-se marginalizado, colocado à parte da sociedade e da vida a que estava habituado (Pombo & Couvaneiro, 2006). Contudo, podem haver cuidados individualizados, onde o idoso mantém a sua autonomia e independência, na medida do possível, e onde é ajudado pelo pessoal e pelos técnicos a aceitar, progressivamente, algumas dependências e perdas.

Alguns estudos sugerem que os efeitos da institucionalização podem ser menos prejudiciais do que geralmente se supõe. O impacto que terá sobre a interacção social parece exercer uma influência importante sobre a auto-estima, que pode ser negativamente afectada. No entanto, existem opiniões divergentes, considerando que a institucionalização poderá, na verdade, ser útil para a auto-estima do idoso, por aumentar as oportunidades de interacção e papeis sociais adequados ao sujeito (Fernandes, 2002).

Garbin e Montewka (2000) evidenciaram que quando a instituição oferece condições que favorecem a realização de actividades facilitadoras de autonomia e independência, os idosos estão motivados e têm poucos sentimentos negativos relacionados com a velhice.

O idoso, se ficar no seio familiar, pode sentir muito mais a solidão, se não for devidamente apoiado, sendo este sentimento o mais angustiante para o ser humano e sobretudo para o adulto muito envelhecido (Neto, 2000).

A instituição é, na maioria dos casos, a última casa onde se vai viver e, o facto de se viver permanentemente em contacto com a alheia e a sua própria vulnerabilidade, deterioração, dependência e até mesmo a morte, leva a que o idoso tenha tendência a deprimir-se e a desinteressar-se do facto de viver (White & Janson, 1986).

O ambiente é um factor importante a ter em conta na problemática das pessoas idosas. Quando o ambiente é inadequado, percepcionado pelo idoso como perigoso e ameaçador da sua integridade, este pode regredir, refugiando-se na segurança do seu mundo interior. Isto pode originar a deterioração rápida do seu estado de saúde (Fernandes, 2002).

Lawton e Simon (1967; Lawton, 1990) verificaram que os utentes de lares usam o espaço de forma consistente com os seus estilos sociais, e modificam o seu ambiente físico, de acordo com as suas necessidades. A proximidade física torna-se de grande importância na criação da estrutura social – o papel das instalações, como mediador de interacção, emerge imediatamente. Essa proximidade surge como facilitadora da amizade, sendo a familiaridade a maior necessidade ambiental dos idosos (Lawton, 1990). A velhice comporta uma menor mobilidade e energia e, possivelmente, gera uma menor necessidade de estabelecer relações baseadas em similaridades diferenciadas.

A institucionalização pode ter consequências a nível funcional e psicológico para os idosos (Pombo & Couvaneiro, 2006). Cabete (2005, cit. por Pombo & Couvaneiro, 2006) salienta a confusão e a desorientação que influenciam os hábitos de vida e alteram as relações interpessoais.

Segundo um estudo exaustivo de Paúl (1992, 1997, cit. por Fonseca, 2005), os idosos residentes em lares tendem a sentir-se mais sozinhos e insatisfeitos, afastados das suas redes sociais, num dia-a-dia monótono e sem esperança ou investimento no futuro terreno. Em contrapartida, vivem menos agitados e têm atitudes mais positivas face ao envelhecimento. Quanto aos idosos, residentes na comunidade, que experimentavam um reduzido bem-estar psicológico, tal ficava a dever-se, sobretudo, à falta de apoio adequado mesmo para a realização de tarefas de rotina (Fonseca, 2005).

Lieberman, Prock e Tobin (1968) compararam três grupos de idosos: institucionalizados, a viver na comunidade e em listas de espera institucionais. Partiram do pressuposto de que as diferenças entre a amostra que vive na comunidade e a das listas de espera institucionais reflectiriam efeitos de pré-institucionalização, enquanto as diferenças entre a amostra das listas de espera e a dos institucionalizados reflectiriam efeitos da institucionalização. Muitos estudos sugerem que viver num ambiente institucional pode ter efeitos físicos e psicológicos nocivos para o indivíduo, jovem ou idoso (Lieberman, Prock & Tobin, 1968). Neste estudo, verificaram que certas características psicológicas se apresentavam mais afectas aos idosos em lista de espera do que aos residentes em instituições. Os efeitos frequentemente descritos, como a pouca perspectiva de futuro, o sentimento de maior distância psicológica dos outros e o aumento de sentimentos de desespero, são revelados pelos sujeitos em lista de espera, o que leva a afirmar que estas características podem articular mais significados simbólicos e fantasias acerca da institucionalização do que os que resultam da verdadeira experiência vivida nas instituições. O ambiente institucional parece afectar, adversamente, a orientação no tempo e no espaço, aumentando a preocupação com o corpo e diminuindo a resposta emocional, contudo, viver numa instituição pode ter efeitos positivos, possuindo os utentes um melhor nível de funcionamento psicológico (Lieberman, Prock & Tobin, 1968).

Os idosos institucionalizados constituem, geralmente, um grupo privado dos seus projectos, afastado da família, de casa, dos amigos, das relações que envolvem a construção da sua história. Podem associar-se a essa exclusão social as consequências das doenças crónicas, que são os motivos principais do internamento em instituições de longa permanência (Freire Jr. & Tavares, 2004/2005). Freire e Tavares (2004/2005) estudaram a percepção dos idosos brasileiros acerca da sua saúde, incidindo sobre indivíduos, com diferentes características de autonomia física: independentes, semi-independentes e dependentes, em meios ecológicos diferentes – no edifício do lar (alas masculina e feminina) e em moradias, na zona envolvente do lar, cedidas aos idosos independentes para as AVD’s.

O conceito de saúde destes idosos focava aspectos físicos, sociais e mentais, denotando a compreensão de que saúde não é apenas a ausência de doença, mas um conceito multidimensional. A capacidade funcional, a autonomia e a independência foram os principais factores destacados, estando ligados à capacidade para trabalhar, sendo o trabalho um factor com relevância no estado de saúde. A transição de cidadão activo para inactivo tem um reflexo negativo no estado de saúde dos indivíduos (Rodrigues, Marques & Fabrício, 2000). Para os idosos participantes neste estudo, os sintomas são mais preocupantes que a doença propriamente dita, manifestando desconhecimento das suas doenças e da necessidade diária de medicamentação. Assim, Veras, Lourenço, Martins, Sanchez e Chaves (2002) destacam a importância de políticas e modelos de promoção da saúde, junto dos idosos, para desenvolver o processo de empowerment, fazendo-os sentir que podem ter algum controlo sobre a sua saúde e sobre as suas vidas.

Quanto aos medos, mais do que da morte que pode ser entendida como libertação de uma vida destituída de significado e amor humano, os idosos manifestaram medo da dependência e da perda de autonomia.

Os indivíduos deste estudo dissociaram idade e saúde, manifestando que é possível envelhecer feliz e saudável, ressaltando que envelhecer num Lar nem sempre é sinónimo de perdas mas sim uma etapa da vida que se pode saborear com alegria e bem-estar (Freire Jr. & Tavares, 2004/2005).

Contudo, noutros estudos, tem sido concluído que, verdadeiramente, o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos têm base na família (Oliveira, Souza, Freitas & Ribeiro, 2006, cit. por Pombo & Couvaneiro, 2006).

O meio onde vivem representa a maior fonte de bem-estar para os idosos, especialmente para aqueles que estão em situação de maior fragilidade ou sozinhos (Rubinstein, Kilbride & Nagy, 1992, cit. por Wahl, 2001). Wahl (2001) identifica três classes de processos psicossociais que dão significado ao facto dos idosos preferirem permanecer em suas casas: a versão pessoal das regras de ordem doméstica, a incursão das experiências de vida nos traços das suas casas, e a relação física entre si e o ambiente que os circunda.

Sixsmith e Sixsmith (1991) assumem que a casa tem um papel principal na orientação física e espacial na idade avançada, onde transições vivenciais críticas, tais como o comprometimento funcional ou a viuvez, são (re)integradas dentro da estrutura de vida, através da confiança e da perseverança sustentadas pelos recursos do meio, a própria casa.

Quando os sujeitos são questionados sobre o que significa “estar em casa”, os idosos com comprometimento da mobilidade revelam, significativamente, mais aspectos de familiaridade e habituação, comparados com idosos sem comprometimento das funções (Oswald, 1996 cit. por Wahl, 2001).

Uma outra perspectiva do significado de casa é o constructo ambiental de place

attachment. Este constructo é definido como um conjunto de sentimentos que se têm por

uma localização geográfica, ou seja, o indivíduo está emocionalmente ligado a um lugar que é sentido como promotor de experiências (Rubinstein & Parmelee, 1992, cit. por Wahl, 2001). Outro constructo referente à ligação cognitivo-emocional do idoso à casa é o de

housing satisfaction, importante componente de bem-estar, autonomia e continuidade na

idade avançada.

Os idosos preferem estar nas suas casas durante o processo de envelhecimento, fazendo frente aos desafios, sendo que outras localizações não são sentidas como agradáveis, nem como opções promotoras de ajustamento para o desenvolvimento futuro (Wahl, 2001).

No entanto, num estudo comparativo efectuado com dois grupos de idosos espanhóis, um formado por indivíduos institucionalizados e o outro por indivíduos a residir em meio familiar, Castellón (2003) verificou que não existiam diferenças relevantes entre ambos, ou seja, a saúde era a preocupação principal e todos ambicionavam viver o melhor possível. Apesar dos principais motivos que levam à institucionalização se relacionarem com factores susceptíveis de gerar um impacto negativo na qualidade de vida (viuvez, doença), estes idosos valorizavam positivamente a institucionalização, algo que o autor explica pelo papel determinante que as relações interpessoais exercem na “produção” de satisfação de vida (Castellón, 2003).

Depressão

A depressão é uma doença caracterizada por uma tristeza persistente, desencorajamento e perda de auto-estima (Lima, 2004). A depressão necessita de atenção clínica devido ao seu carácter severo, que poderá comprometer o funcionamento normal. O paciente fica, de facto, incapacitado, pelo seu estado deprimido. Além da perturbação do humor, o indivíduo pode manifestar baixos níveis de energia mental e física, culpabilidade, preocupação com a morte e ideação suicída. Nos idosos, pode haver ainda uma extrema somatização. As causas da depressão, numa fase de vida tardia, são atribuídas a acontecimentos stressantes e negativos (Hamilton, 2000; Spar & La Rue, 1998).

A depressão é um dos transtornos que mais afectam o idoso, sendo o seu diagnóstico mais complexo de elaborar que noutras faixas etárias (Oliveira, Santos, Cruvinel & Néri, 2006), pois, por vezes, o próprio processo de envelhecimento pode apresentar características semelhantes aos sintomas depressivos (Piccoloto, Wainer, Benvegnú & Juruena, 2001). A detecção clínica da depressão, nos idosos que vivem na comunidade, continua a ser um problema de saúde pública, sendo que cerca de 50% dos médicos de clínica geral falham na sinalização de doentes com depressão (Costa, 2005).

A depressão envolve uma série de comprometimentos no funcionamento de um indivíduo (Oliveira e cols., 2006). A depressão e outras perturbações do humor, incluindo também as alterações ansiosas, são problemas psicológicos que, em muitos casos, se expressam, na velhice, através de uma ampla variedade de problemas físicos e funcionais. Os próprios sintomas emocionais, típicos da depressão, constituem-se como uma das principais queixas dos idosos.

Fleck, Lima, Louzada, Schestasky, Henriques, Borges e Camey (2002) verificaram que a sintomatologia depressiva estava associada com o menor envolvimento social e qualidade de vida, bem como, com uma maior utilização dos serviços de saúde.

A caracterização e identificação dos sintomas depressivos nos idosos agrava-se pela interacção com outros factores, como a fadiga, a perda de apetite e as alterações do sono, que estão mais associadas ao próprio processo de envelhecimento ou a determinadas condições médicas do que a desordens depressivas major. O diagnóstico de depressão complica-se também quando associado a doenças cerebrais como as demências (Lima, 2004).

Muitos autores sugerem que não existe um aumento do risco de depressão ou ansiedade associada ao envelhecimento, excepto nos muito idosos ou naqueles que apresentam determinadas doenças (Lima, 2004). Contudo, parece encontrar-se diferenças na apresentação da depressão e no número de sintomas devido, provavelmente, à alteração dos precipitantes, por exemplo, perda do cônjuge, dor ou doença crónica (Penninx et al., 1996, cit. por Hamilton, 2000, p. 189), alterações da mobilidade, frustração pelas perdas ou dificuldades de adaptação às mudanças.

De acordo com Lima (2004), têm sido identificados factores biológicos associados à depressão como, o abuso de drogas ou medicamentos, doenças, alterações hormonais e história familiar com presença de depressões.

Em vários estudos (Lima, 2004), verificou-se que as mulheres sofriam, mais frequentemente, de depressão major e de sintomas depressivos do que os homens. Além deste facto, diferenciam-se ainda na percepção e expressão dos sintomas (Kockler & Heun, 1997, cit. por Lima, 2004).

Factores associados ao estilo de vida, como problemas financeiros, problemas sociais ou relacionais podem contribuir para um estado depressivo (West, Reed & Gildengorin, 1998, cit. por Hamilton, 2000). A institucionalização é uma das condições que pode fazer aumentar o número e a intensidade da depressão (Hamilton, 2000).

Oliveira e cols. (2006) estudaram a relação entre ansiedade, depressão e desesperança constatando a relação entre as três perturbações, sendo que a relação entre a ansiedade e a depressão apresentou um índice de correlação mais elevado. Este estudo foi elaborado com uma amostra constituída por três grupos de idosos. Os autores verificaram que a maioria dos idosos (54,4 %; n=43) viviam sozinhos ou com o cônjuge e sem parentes ou familiares, o que revelou a sua independência. Os resultados demonstraram que os idosos que viviam em lares apresentavam uma maior incidência de sintomas depressivos, ansiosos e de desesperança, do que os outros dois grupos – um constituído por utentes de um centro de dia e outro por utentes de um posto de distribuição de medicamentos. No que diz respeito à ansiedade, esta é bastante incidente na população idosa institucionalizada, sendo considerada grave. Os outros dois grupos, acima referidos, também apresentavam sintomas ansiosos, embora os apresentassem de uma forma mais atenuada.

A depressão sobrecarrega as famílias e instituições que providenciam cuidados aos idosos, é extremamente destruidora da qualidade de vida, e como tal, impõe uma grande carga social e económica para a sociedade (Costa, 2005).

A depressão é uma preocupação para muitos idosos. Costa (2005) concluiu que ela é uma perturbação psiquiátrica extremamente prevalecente. A maioria da população idosa que participou no seu estudo estava deprimida, quer a institucionalizada (54,6%), quer a residente na comunidade (62,9%). Na população idosa deprimida, independentemente do contexto, a maioria apresentava critérios de diagnóstico para depressão minor, sendo esta prevalência significativamente superior no contexto comunitário. A prevalência de depressão major não era superior, neste estudo, nos idosos institucionalizados relativamente aos residentes na comunidade. Além disso, esta investigação apontou para o facto de que a clínica da depressão nos idosos, na sua generalidade, era mais variada e atípica do que a

do adulto jovem, ou seja, os idosos apresentavam, frequentemente, sintomas depressivos não contemplados pelas categorias diagnósticas das classificações tradicionais (DSM-IV e ICD-10), (Costa, 2005). “Assim, a chave para um diagnóstico e intervenção efectiva

na depressão geriátrica talvez esteja, por um lado, na manutenção de um elevado índice de suspeição e, por outro lado, em dar uma especial atenção à incapacidade funcional e às questões relacionadas com a qualidade de vida provocadas por uma depressão nesta idade” (Costa, 2005).

Ansiedade face à morte

O indivíduo é simultaneamente produtor e produto de uma sociedade e da sua cultura. Esta fase tardia da vida é marcada por grandes transformações psicológicas, físicas e sociais e, por isso, o idoso deve estar consciente de si, como ser finito que envelhece. Muitos idosos, nesta fase da vida, são acometidos por distúrbios mentais (Oliveira, Santos, Cruvinel e Néri, 2006). O transtorno de humor foi o problema psiquiátrico mais frequente, prevalecendo nas mulheres (Almeida, 1999). Entre outros problemas, a ansiedade, a depressão e a desesperança em idosos são pouco investigados pelos profissionais no contexto clínico, embora sejam comuns entre as queixas (Gazalle, Hallal & Lima, 2004).

A condição humana identifica-se com a fragilidade da vida ou com a inexorabilidade da morte. Assim, todo o ser humano se confronta com questões existenciais e, mais ainda, à medida que a vida vai declinando, assumindo o morrer e a morte, não somente uma dimensão biológica, mas também psicológica e social (Barros de Oliveira, 2005).

A morte, tema tão difícil e tabu entre os indivíduos mais jovens, é notoriamente mais aceite pelos idosos (Barros de Oliveira, 1998; Lima, 2004). De um modo geral, todos os indivíduos pensam na morte e, quando se chega a uma idade mais avançada, esse pensamento passa a fazer parte do imaginário, com mais frequência (Couvaneiro, Nunes & Santos, 2004). A aceitação da finitude da vida e o conforto em falar sobre a morte são muito maiores numa fase tardia da vida (Lima, 2004) e um dos maiores sinais de maturidade humana (Barros de Oliveira, 2002).

Rasmussen e Brems (1996) constataram que uma maior maturidade e mais idade estavam, negativamente, correlacionadas com o medo da morte. Contudo, os idosos comportam-se de forma muito diversificada face à morte (Passos, 2005), uns afirmam que estão preparados, outros vivem o momento apegados à vida, sem pensar muito, a longo prazo.

A ansiedade decorre face a uma visão catastrófica dos acontecimentos, prevendo que algo perigoso e ameaçador pode acontecer (Oliveira e cols., 2006). Para Skinner e Vaughan (1985), a ansiedade nos idosos está relacionada com as limitações vivenciadas na velhice e, na maior parte dos casos, interpretadas como ameaçadoras. Os indivíduos com elevados níveis de ansiedade têm tendência para antecipar incapacidades futuras e questionam as suas próprias funções intelectuais. Essas percepções negativas influenciam a atenção selectiva, a codificação da informação na memória, bloqueando a compreensão e o raciocínio (Coes, 1991, cit. por Oliveira e cols., 2006), o que nesta idade pode representar a diferença entre uma boa ou uma comprometida saúde mental. Byrne (2002, cit. por Oliveira e cols., 2006) considera que os sintomas de ansiedade nos idosos são frequentes e que geralmente vêm associados à presença de depressão e a doenças físicas. Xavier, Ferraz, Trendi, Argimon, Bertollucci, Poyares e Moriguchi (2001) estudaram a ansiedade em idosos com mais de 80 anos e constataram que 10,6% dos 77 idosos da amostra apresentavam transtorno de ansiedade generalizada. Os elevados níveis de ansiedade estavam associados a sintomas depressivos. Regier et al. (1988, cit. por Oliveira, Santos, Cruvinel e Néri, 2006) verificaram que 5,5 % dos idosos com mais de 65 anos de idade apresentavam transtorno ansioso, excluindo os casos de ansiedade generalizada. O índice aumentava para 15 % quando se incluíam os casos de ansiedade generalizada (Katona, Manela & Livingston, 1996, cit. por Oliveira e cols., 2006). Num estudo de Almeida (1999), foi encontrada uma prevalência de 15,4 % de idosos com transtorno de ansiedade.

A ansiedade face à morte é definida como o medo da morte e do morrer que os indivíduos experienciam na sua vida quotidiana, causada pela antecipação do estado em que cada um morrerá (Tomer, 1994, cit. por Fry, 2003). A palavra ou o pensamento da morte é o estímulo cuja resposta é a ansiedade ou o medo da morte (Couvaneiro, Nunes & Santos, 2004).

Freud (1856-1939) reconheceu que as pessoas expressavam medo da morte. No entanto, a tanatofobia, como Freud a definiu, era um mero disfarce para uma preocupação mais profunda. Não era a morte que as pessoas temiam pois “É difícil imaginar a nossa própria

morte, e sempre que a tentamos imaginar, nós (…) sobrevivemos como espectadores (…) no fundo ninguém acredita na sua própria morte, ou (….) no inconsciente todos estamos convencidos da nossa própria imortalidade.” (Freud 1953, pp. 304 e 305).

A tanatofobia pode incluir o medo do momento da morte, do evento em si, medo do sofrimento e a angústia que a precede, medo do que acontecerá depois e ainda medo de aniquilamento ou extinção total (Kastenbaum & Aisenberg, 1983; Fry, 2003; Barros de Oliveira, 2005). O medo da morte está ligado ao tempo (quando?) ou a outras condições (como?, onde?) (Barros de Oliveira, 2002; 2005). Para muitos autores a ansiedade face à morte não é um constructo singular global, mas multidimensional (Fry, 2003). A controvérsia surge no número de factores componentes do mesmo (Thorson & Powell, 2000, cit. por Fry, 2003).

O medo da morte não é inato, mas introjectado desde a infância, e atinge todos os seres humanos. O que se teme não é tanto a morte, mas o processo de morrer, a duração do mesmo, a possibilidade da dependência, a impotência, o sofrimento, a solidão, o abandono, o desconhecido (Neimeyer & Moore, 1994, cit. por Fry, 2003; Wass & Neimeyer, 1995, cit. por Fry, 2003; Passos, 2005). Entre os idosos existe o medo adicional, que acompanha uma vida prolongada, de que a morte pode ser um processo doloroso e lento, culminando no total abandono da família e amigos (Cicirelli, 1998).

Fry (2003) desenvolveu um campo de trabalho partilhando preditores de outros estudos, como a saúde física e o suporte social, e incluiu variáveis sócio-cognitivas de auto-eficácia e crenças de conhecimento. Partiu da ideia que as crenças de auto-eficácia e de auto-conhecimento representam um conjunto de factores que pode ter um papel importante na indução do medo da morte, pois reflecte a avaliação que os idosos fazem da sua capacidade ou não de transcender o medo do desconhecido, do esquecimento e da anulação, eventualmente consequentes à morte física. São as crenças de auto-eficácia que determinam o sentido de controlo das limitações da ansiedade e do stress

associados com os elementos desconhecidos dos acontecimentos futuros (Bandura, 2000, cit. por Fry, 2003). Idosos com fracas crenças de auto-eficácia experimentam um declínio na auto-estima e na satisfação com a vida, contrariamente àqueles com fortes crenças de auto-eficácia. Estas crenças nos domínios interpessoal, instrumental, emocional e social são tidas como fortes mediadores das respostas dos indivíduos, na vida tardia (Lawton, 2001, cit. por Fry, 2003). As crenças e percepções dos indivíduos acerca da auto-regulação e auto-competência em relação aos outros são mediadores importantes da ansiedade face à morte (Tomer & Eliason, 1996). Os indivíduos com fortes crenças positivas sobre o seu self exercem um grande controlo sobre os seus processos de pensamento, o que se traduz em baixos níveis de ansiedade face à morte (Cicirelli, 1999). Fry (2003) pressupôs que indivíduos com fracas crenças de auto-eficácia revelariam níveis elevados de medo da morte e de morrer, hipótese que foi corroborada sem se observarem diferenças de género. Contudo, o autor observou diferenças nos domínios sobre os quais recaem as crenças, sendo que as mulheres percepcionavam a sua eficácia ligada aos domínios interpessoal, social e emocional, enquanto que os homens percepcionavam a sua auto-eficácia ligada aos domínios instrumental, organizacional e físico (Fry, 2003). A crença de eficácia global e em domínios específicos está fortemente relacionada com a saúde e bem-estar psicológico e é a maior fonte de força interna na vida tardia (Fry & Debats, 2002; Smith, Kohn, Savage-Stevens, Finch, Ingate & Lim, 2000). Fortes níveis de crenças na auto-eficácia, em diversos domínios de funcionamento, podem equipar os idosos para transcender os seus medos acerca do que os espera após a morte (Fry, 2003).

Berman e Hays (1973) tentaram testar a presumida relação teórica entre as atitudes perante a vida, a morte e o pós-morte, bem como replicar estudos anteriores. Os resultados revelaram que a ansiedade face à morte e a crença num locus de controlo externo não estavam relacionadas. Também não foram encontradas evidências que relacionassem a externalidade com a crença no depois da morte. Pequena, mas significante, foi a correlação encontrada entre a crença no depois da morte e o medo da morte. Dos resultados ressaltaram os níveis mais elevados, apresentados pelas mulheres, quer na ansiedade face à morte, quer na crença no depois da morte. Os resultados demonstraram que o medo da morte diminuiu de acordo com os níveis elevados de educação/instrução.

Goebel e Boeck (1987) sugerem que os idosos experienciam menos ansiedade de morte, mas que a idade não é um factor, só por si, significante, para determinar a ansiedade de morte numa população idosa.

Cicirelli (1999) postulou que se poderia esperar que os idosos revelassem um grande medo da morte visto o aumento da proximidade da mesma e devido aos poucos anos que lhes restam para viver, bem como o reduzido controlo que sentem ter sobre os seus problemas mentais e físicos.

Uma maior ansiedade face à morte, por parte dos idosos em relação aos mais novos, é verificada naqueles que estão mais deprimidos ou são mais ansiosos (Barros de Oliveira, 2005). Desta forma, sendo a depressão, a morbilidade, a perda de apetite, e mesmo o suicídio, sintomas, frequentemente, associados com a ansiedade prolongada (Fry, 2003), essa associação também se encontra nas idades mais avançadas.

Num estudo de Barros (1998), os dados sugerem que “nos adultos o medo da morte não é

particularmente agudo e que muitos encaram mesmo a morte como uma bênção”.

Barros de Oliveira (2002), num dos seus estudos, comparou alunos do 6º ano de escolaridade, do 9º ano de escolaridade, professores do ensino secundário e idosos. Concluiu que nas crianças e adolescentes dominava uma certa ansiedade face à morte que diminuía na idade adulta para subir de novo na velhice. A diferença na ansiedade face à morte também se observava entre homens e mulheres (principalmente as mais novas), sendo que estas mostraram mais medo da morte (Barros de Oliveira, 2002; Depaola, Griffin, Young & Neimeyer, 2003, cit. por Barros de Oliveira, 2005).

A religiosidade e a espiritualidade foram apontadas como tendo um papel preponderante no confronto com as exigências da velhice, facilitando a aceitação das perdas e sendo utilizadas como recursos em situações difíceis (Freire Jr. & Tavares, 2004/2005). Quando se controlam variáveis como a religião ou a religiosidade, verifica-se que a religião interiorizada ajuda a diminuir a ansiedade face à morte, pois só ela pode dar a ideia de transcendência e de imortalidade espiritual (Thorson & Powell, 1990; Cicirelli, 1999).

Lester (cit. por Kastenbaum & Aisenberg, 1983) concluiu que a crença religiosa não afecta a intensidade do medo da morte, mas antes direcciona o medo para as questões que cada religião orienta. O medo da morte está amplamente relacionado com a fé ou a descrença na imortalidade (Barros de Oliveira, 2005). Uma boa atitude face à morte promove uma melhor vivência do tempo presente.

Diversas variáveis da personalidade, tais como o sentido da vida e o bem-estar psicológico, foram estudadas, tendo sido estabelecidas correlações com a ansiedade face à morte. Mas o medo da morte pode evidenciar uma síndroma depressiva, particularmente nos idosos (Barros de Oliveira, 2002).

Couvaneiro, Nunes e Santos (2004) estudaram a eventual correlação entre a ansiedade face à morte e o bem-estar psicológico, em idosos institucionalizados e não institucionalizados. Os autores concluíram que existiam diferenças entre os dois grupos estudados, tendo-se verificado que os valores de bem-estar psicológico estão correlacionados positivamente com os resultados de ansiedade face à morte, isto é, quanto maior o nível de bem-estar psicológico, maior o nível de ansiedade face à morte. Esta tendência foi verificada nos idosos institucionalizados. No grupo de idosos não institucionalizados não se obtiveram resultados que revelassem a existência de ansiedade face à morte, apresentando, estes indivíduos, índices de bem-estar psicológico inferiores. No sentido de perceber se os resultados poderiam ser atribuídos a outras variáveis, testaram a influência do sexo, da idade, e do estado civil. Concluíram que estas variáveis não se correlacionavam, significativamente, com as dimensões “bem-estar psicológico e ansiedade face à morte”, situação que se verificou, em ambos os grupos – idosos institucionalizados e não institucionalizados.

Estes resultados parecem contraditórios em relação aos de outros estudos, pois idosos institucionalizados têm apresentado maior bem-estar psicológico e índices mais elevados de ansiedade face à morte que os idosos não institucionalizados. Contudo, Couvaneiro, Nunes e Santos (2004) explanam que essa contradição é atenuada quando se considera que a institucionalização promove um reencontro com uma estrutura de suporte social, que responde às necessidades psicossociais. Esse suporte advém de actividades de lazer, cuidados

de higiene e saúde permanentes e do facto de possuírem companhia, a maior parte do dia. Se obtêm maior bem-estar psicológico devido a estes factores, naturalmente sentir-se-ão mais ansiosos quando pensam no fim de tudo isto, traduzindo-se essa experiência em ansiedade face à morte. Quanto aos idosos não institucionalizados, constata-se que apresentam baixos níveis de ansiedade face à morte, embora se verifique um menor bem-estar psicológico, o que reflecte que o ambiente em que estão inseridos não os conforta, nem os securiza (Couvaneiro, Nunes & Santos, 2004).

O idoso vê-se desarmado e indefeso do ponto de vista bio-psico-social, no último período da vida, perto de um desfecho que desconhece, tendendo a deprimir-se ou a negar a morte, tentando parar o tempo, podendo negar-se a si e ao seu próprio corpo (Sousa, 1987).

Não obstante estes estudos e estas conclusões, as pesquisas acerca da ansiedade face à morte, em idosos, são ainda parcas (Barros de Oliveira, 1998).

Frente ao crescimento da população idosa e às mudanças ideológicas em curso, a intervenção dos psicólogos com os adultos mais velhos será melhor sucedida no contexto de equipas multidisciplinares, na interacção da psicologia com outros campos da saúde e do serviço social.

Face à revisão da literatura realizada, parece pois relevante estudar a relação existente entre a depressão e a ansiedade face à morte e os níveis de autonomia experimentados, em idosos inseridos em diferentes meios ecológicos. Este conhecimento poderá representar uma mais valia na possibilidade de desenvolver e implementar adequadas intervenções junto desta crescente e heterogénea população, com diversas situações de vida.

Deste modo, formularam-se as seguintes hipóteses:

Hipótese 1 (H1): os idosos institucionalizados (Lar) apresentam menor autonomia funcional (autonomia física e instrumental) que os que frequentam Centro de Dia e os que são, apenas, residentes na Comunidade.

Hipótese 2 (H2): os idosos que apresentam maiores níveis de autonomia funcional manifestam níveis mais baixos de depressão e de ansiedade face à morte.

Hipótese 3 (H3): os idosos com níveis mais elevados de depressão apresentam níveis mais elevados de ansiedade face à morte, em todos os grupos.

Hipótese 4 (H4): os idosos institucionalizados apresentam níveis mais elevados de depressão e de ansiedade face à morte que os idosos residentes na Comunidade.

Hipótese 5 (H5): os idosos institucionalizados manifestam um nível mais elevado de depressão e de ansiedade face à morte do que os idosos utentes do Centro de Dia.

Hipótese 6 (H6): Os idosos utentes de um Centro de Dia apresentam níveis menos elevados de depressão e de ansiedade face à morte do que os idosos residentes na Comunidade.

Hipótese 7 (H7): os idosos do sexo feminino são mais deprimidos e ansiosos face à morte que os do sexo masculino.

O presente estudo

O presente estudo foi elaborado com o objectivo geral de explorar, de forma empírica, se a depressão e a ansiedade face à morte, nos idosos, são influenciadas pelo nível de autonomia funcional experimentado e pelo meio ecológico em que estes estão inseridos.

Os objectivos específicos deste trabalho são os seguintes:

• Explorar a relação entre a autonomia funcional experimentada e diferentes meios ecológicos – Lar, Centro de Dia e Comunidade -, tentando confirmar a ideia que uma maior autonomia funcional leva à permanência na Comunidade.

• Procurar compreender a relação entre a depressão e a autonomia funcional, em idosos nos diferentes meios ecológicos, tentando verificar se os idosos com maior nível de autonomia funcional manifestam níveis mais baixos de depressão que os idosos com menores níveis de autonomia funcional.

• Procurar conhecer a relação entre a ansiedade face à morte e a autonomia funcional, para os mesmos idosos, procurando verificar se os idosos menos autónomos manifestam níveis mais elevados de ansiedade face à morte que os idosos mais autónomos.

• Tentar compreender se o sexo influencia os níveis de depressão e ansiedade face à morte, isto é, se as mulheres se manifestam mais deprimidas e mais ansiosas face à morte que os homens.

• Verificar se o meio onde o idoso está inserido (Lar, Centro de Dia e Comunidade) influência a depressão e a ansiedade face à morte experimentadas.

Caracterização da amostra

A amostra deste estudo é constituída por 86 indivíduos idosos, 55 do sexo feminino e 31 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 65 e os 96 anos (a média das idades é de 78.72 anos, com um desvio padrão de 7.85, sendo de 78.58 para o sexo masculino, com desvio padrão de 8.15, e de 78.80 para o sexo feminino, com desvio padrão de 7.76).

Foram seleccionados 26 idosos de um Lar do Concelho da Moita, 30 idosos de um Centro de Dia da Baixa da Banheira e 30 idosos residentes nas suas casas na Comunidade (todos da Margem Sul do Tejo).

A amostra foi distribuída por três grupos distintos, tendo por critério o seu local de residência/frequência. O grupo 1 é constituído por 26 idosos residentes numa instituição de residência permanente (Lar); o grupo 2 é constituído por 30 idosos utentes de um Centro de Dia; e o grupo 3 é constituído por 30 idosos residentes em suas casas na Comunidade.

No quadro 1 são apresentadas as características sócio-demográficas de cada um dos grupos (dados recolhidos com o MAB – Método de Avaliação Biopsicossocial; Botelho, 2000).