UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

SALE MÁRIO GAUDÊNCIO

REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE CIBERCORDÉIS EM

BLOGS:

UMA ANÁLISE SOB A LUZ DA SEMÂNTICA DISCURSIVA

REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE CIBERCORDÉIS EM

BLOGS:

UMA ANÁLISE SOB A LUZ DA SEMÂNTICA DISCURSIVA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em nível de Mestrado Acadêmico como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque

Área de Concentração:

Informação, Conhecimento e Sociedade

Linha de Pesquisa:

Memória, organização, acesso e uso da informação

REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE CIBERCORDÉIS EM

BLOGS:

UMA ANÁLISE SOB A LUZ DA SEMÂNTICA DISCURSIVA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em nível de Mestrado Acadêmico como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação.

Aprovado em 20 de fevereiro de 2014

BANCA EXAMINADORA

______________________________________________________ Prof.ª Dr.ª Maria Elizabeth B. C. de Albuquerque – PPGCI/UFPB

Presidente e Orientadora

______________________________________________________ Prof.ª Dr.ª Dulce Amélia de Brito Neves - PPGCI/UFPB

Membro Examinador Interno

______________________________________________________ Prof.º Dr. Fábio Mascarenhas e Silva - PPGCI/UFPE

Membro Examinador Externo

______________________________________________________ Prof.º Dr. Guilherme Ataíde Dias - PPGCI/UFPB

Membro Examinador Interno (Suplente)

______________________________________________________ Prof.ª Dr.ª Nádia Aurora Vanti Vitullo – DECIN/UFRN

À Deus, pela saúde, capital intelectual e equilíbrio espiritual para desempenhar esta investigação científica.

À minha querida Mãe, Azenete Sales por me dar a vida, sendo responsável pela formação de meu caráter e personalidade.

À minha amada Noiva e Companheira, Hiara Câmara pela paciência e apoio incondicional, carregado de carinho e cuidado, dando todo o seu afeto e sua ternura para que eu pudesse me concentrar e dedicar a esta pesquisa.

À minha querida Sogra e Madrinha, Isa Maria que abriu as suas portas e me deu todo o apoio (financeiro e afetivo) possível para que eu desempenhasse este trabalho, se tornando assim, sem sombra de dúvida, uma segunda mãe.

Às minhas estimáveis cunhadas, Hianna e Hionne que me acolheram e ajudaram de uma forma muito carinhosa.

Às minhas novas e belas Tias, Teté e Elita que me adotaram, financiando muitas vezes as minhas passagens para João Pessoa.

Aos diletos Amigos, Gustavo Nogueira e Giuliane Monteiro que me acolheram em sua residência com muita dedicação e carinho.

À minha amiga e Orientadora, Professora Doutora Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque (PPGCI-UFPB), que fizemos uma significante parceria acadêmica e humana.

À minha ilustre Banca examinadora, composta pelos professores/as, Doutora Dulce Amélia de Brito Neves (PPGCI-UFPB), Doutor Fábio Mascarenhas e Silva (PPGCI-UFPE), Doutor Guilherme Ataíde Dias (PPGCI-UFPB) e Doutora Nádia Aurora Vanti Vitullo (DECIN-UFRN) que respeitosamente aceitaram analisar o projeto de pesquisa e esta dissertação.

À Professora Doutora Maria Nazareth de Lima Arrais (UFCG), que gentilmente me presenteou com a revisão ortográfica desta obra.

para melhoria do texto dissertativo.

À minha casa, Universidade Federal Rural do Semi-Árido por meio do Gabinete da Reitoria, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Direção Campus Angicos, Biblioteca Central Orlando Teixeira e Editora Universitária pela liberação e por investir na qualificação do seu pessoal técnico-administrativo.

Aos meus/minhas colegas de trabalho, Natália Maia, Ângelo Gustavo, Marisa Leite, Elainy Guedes, Francisco Leonardo, Junior Souto, Arimatea de Matos, Marilene Araújo, Keina Cristina, Edcarlos Alves, Joselito Medeiros, Gleidson Marques, Marcos Fernandes, Hudson Souza, Aroldo Inácio, Keliane Cavalcante, Josenita Freitas, Kelly da Silva, Francisca Russe e Priscila Medeiros.

À todos/as os colegas de mestrado da turma 2012 do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB pelo companheirismo nestes dois anos de atividades e discussões acadêmicas.

À Professora M.Sc. Antônia de Freitas Neta (DECIN-UFRN) pelo incentivo para alçar novos voos a partir da Pós-Graduação.

é uma arte, uma disciplina ou técnica? Na verdade, é magia. É uma forma de manifestação.

A representação transforma Linguagem natural numa surpreendente Forma de Linguagem artificial.

Linguagem que se transforma, Em tesauros e vocabulários em glossários e classificações bibliotecárias.

Representar é organização, favorece a preservação da memória e potencializa a disseminação.

Mário Gaudêncio Outubro de 2011

Cordel na Internet [...] A internet chegou Como grande aliada Pro cordel abriu estrada, E o cordelista gostou No virtual apostou E com tecnologia Espalhou sua poesia Por este mundo global Onde o cordel tem aval Nesta metodologia. [...].

Esta investigação teve por objetivo geral analisar a representação da informação dos cibercordéis em blogs por meio dos procedimentos semânticos de tematização e figurativização, elementos centrais ao processo de indexação da metodologia reconhecida como semântica discursiva. Justifica-se por entender que é cada vez mais importante trazer ao foco das investigações científicas o processo de representação da informação, especialmente por ter percebido que são múltiplos os lugares de memória que demandam análises científicas. Utiliza como corpus o cibercordel que faz uso da flexibilidade integradora da internet, com destaque para dinâmica dos blogs na intenção de entender, representar, preservar e divulgar suas produções culturais. Os cibercordéis possibilitam o ambiente oportuno para serem tratados sob a ótica da representação informacional, oportunamente por apresentar elementos textuais como temas, figuras, inspirações, anseios, motes, ou seja, suas especificidades construídas através da poesia popular que, neste caso, se apropria da web para ser perpetuada no seio do ciberespaço. Da pesquisa, constatou-se que a representação da informação por meio da semântica discursiva se mostra como mais uma forma real para indexar os documentos, especialmente por observar todas as suas particularidades textuais, aspectos concretos e abstratos, enfocando que a indexação, por meio da semântica Greimasiana enquanto concepção metodológica reduz significativamente a subjetividade inerente ao profissional da informação, além de se aproximar substancialmente da linguagem documentária, por produzir uma constante troca interdisciplinar, relacionando figuras à linguagem natural e temas a linguagem artificial. Por esse motivo, os documentos entendidos como cibercordéis são passíveis de representação e de preservação informacional, permitindo assim, resguardar a memória coletiva e potencializar uma recuperação da informação organizada de forma ágil e sistemática.

This investigation which had as general objective analyze the representation of information of cibercordéis in blogs through semantic procedures of theming and figurativization, central elements to the process of indexing in the methodology recognized as discursive semantic. Is justified by understanding that it is increasingly important bring to the focus of scientific research the process of information representation, especially for realize that there are multiple memory locations that require scientific analysis. Is used as corpus the cibercordel that makes use of the integrative flexibility of internet, especially the blogs dynamic with the intention of understand, represent, preserve and promote their cultural productions. The cibercordéis enable the appropriate environment to be treated from the perspective of informational representation, timely for presenting textual elements such as themes, pictures, inspirations, aspirations, topics, in other words, their specificities constructed through popular poetry, which in this case, appropriates the web to be perpetuated within the cyberspace. From the research, it was found that the representation of the information through discursive semantic is shown as another real way to index documents, especially for observing all its textual features, concrete and abstract aspects, focusing on the indexing, through Greimasian semantic, as a methodological conception, significantly reduces the subjectivity inherent to the information professional, plus approach substantially from the documentary language, for producing a constant interdisciplinary exchange, relating figures to natural language and themes to artificial language. For this reason, the documents understood as cibercordéis are amenable to representation and preservation of informational, thus, allowing safeguard the collective memory and strengthen a recovery of organized information in a fast and systematic way.

Keywords: Representation of Information. Cibercordel. Discursive semantic. Blog.

Figura 1 – Interação da organização da informação na web... 35

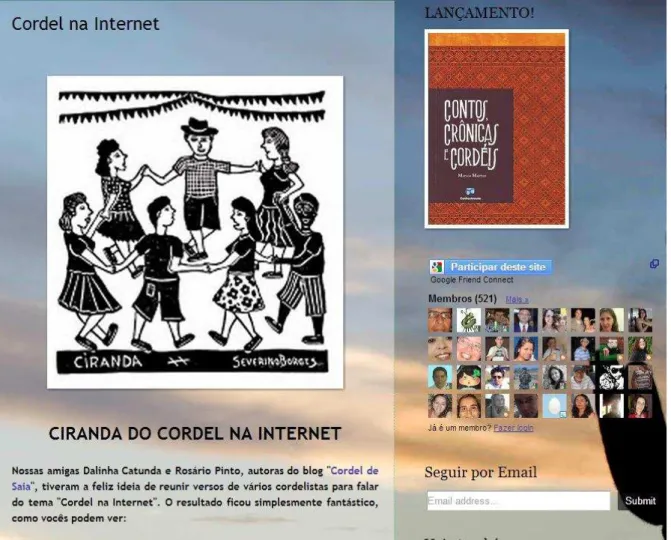

Figura 2 – Layout do blog Ler Cordel... 59

Figura 3 – Layout do Blog Mundo Cordel... 62

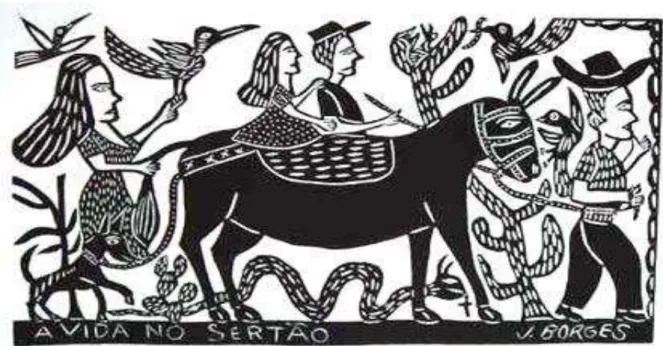

Figura 4 – Xilogravura “A vida no sertão” de J. Borges... 65

Figura 5 – Produções cinematográficas... 66

Figura 6 – Novela Cordel encantado... 68

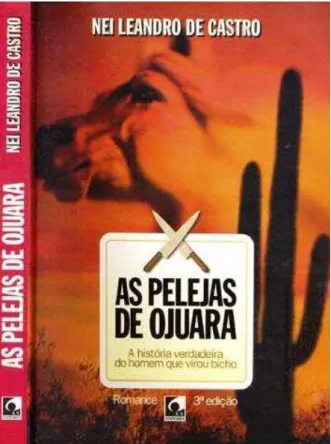

Figura 7 – Adaptação literária... 69

Figura 8 – Músicas inspiradas na literatura de cordel... 70

Figura 9 – Elementos de organização da informação por meio dos blogs... 85

Figura 10 – Processo de indexação de figuras e temas a partir da semântica discursiva... 92

Gráfico 1 – Presença quantitativa de cibercordéis por classe temática... 107

Gráfico 2 – Nível de contribuição colaborativa dos cibercordelistas... 110

Gráfico 3 – Cobertura percentual (%) das produções poéticas dos cibercordelistas... 111

Gráfico 4 – Frequência das figuras... 113

Gráfico 5 – Frequência dos temas... 114

Mapa Conceitual 1 – Classe Temática Biografia e Personalidades... 118

Mapa Conceitual 2 – Classe Temática Bravura e Valentia... 120

Mapa Conceitual 3 – Classe Temática Cidade e Vida Urbana... 122

Mapa Conceitual 4 – Classe Temática Ciência... 125

Mapa Conceitual 5 – Classe Temática Cultura... 128

Mapa Conceitual 6 – Classe Temática Educação... 130

Mapa Conceitual 7 – Classe Temática Intempéries... 132

Mapa Conceitual 8 – Classe Temática Meio Ambiente... 135

Mapa Conceitual 9 – Classe Temática Moralidade... 138

Mapa Conceitual 10 – Classe Temática Político e Social... 141

Mapa Conceitual 11 – Classe Temática Religião... 144

Mapa Conceitual 12 – Classe Temática Saúde. Doença... 147

Mapa Conceitual 13 – A Importância do cordel... 169

Mapa conceitual 14 – Tirando leite de bode... 170

Mapa conceitual 15 – A Natureza e o Homem: “a verdade que ninguém quer ver”... 171

Mapa Conceitual 16 – Cordel na internet... 172

Mapa Conceitual 17 – Cordel velho e cordel novo... 173

Mapa Conceitual 18 – Flor mulher... 174

Mapa Conceitual 19 – Cordel do software livre... 175

Mapa Conceitual 20 – Desabafos dum alcoólatra... 176

Mapa Conceitual 21 – Mensagem às mamães... 177

Mapa Conceitual 22 – Invocação a Jesus pela seca no meu sertão... 178

Mapa Conceitual 23 – Natal agreste... 179

Mapa Conceitual 24 – O Poeta e o folheteiro... 180

Mapa Conceitual 25 – Abrace a preservação... 181

Mapa Conceitual 26 – Outros malefícios do tabaco... 182

Mapa Conceitual 27 – Sala de visitas recebe Zilma Ferreira Pinto... 183

Mapa Conceitual 28 – Vira-lata... 184

Mapa Conceitual 29 – Saudades de Gonzagão... 185

Mapa Conceitual 33 – O Sertanejo e São José... 189

Mapa Conceitual 34 – Priquitim... 190

Mapa Conceitual 35 – Meu testemunho... 191

Mapa Conceitual 36 – O Chapéu de couro de Chica... 192

Mapa Conceitual 37 – Barro do Agreste... 193

Mapa Conceitual 38 – Eu e meus amigos fubânicos: bote sem veneno... 194

Mapa Conceitual 39 – Todas as mulheres... 195

Mapa Conceitual 40 – E a chuva chegou!!!... 196

Mapa Conceitual 41 – Ao Mestre com carinho... 197

Mapa Conceitual 42 – Um mimo para Rosinha... 198

Mapa Conceitual 43 – Homenagem a João Firmino Cabral... 199

Mapa Conceitual 44 – Natal sem pré-natal... 200

Mapa Conceitual 45 – A Felicidade completa... 201

Mapa Conceitual 46 – A Novela do prêmio Patativa do Assaré continua... 202

Mapa Conceitual 47 – A Escola, o professor e o aluno... 203

Mapa Conceitual 48 – Doença de Parkinson... 204

Mapa Conceitual 49 – O Primeiro exame de próstata... 205

Mapa Conceitual 50 – O Rico e o pobre... 206

Mapa Conceitual 51 – Verdade tem que ser dita... 207

Mapa Conceitual 52 – Integração e a web... 208

Mapa Conceitual 53 –O D‟efeito do álcool... 209

Quadro 1 – Categorização de blogs... 79

Quadro 2 – Anatomia de um blog... 80

Quadro 3 – Aspectos comparativos entre as características de figuras e temas... 94

Quadro 4 – Comparativo de classes temáticas levantadas... 105

Quadro 5 – Classe Temática Biografia e Personalidades... 116

Quadro 6 – Classe Temática Bravura e Valentia... 119

Quadro 7 – Classe Temática Cidade e Vida Urbana... 121

Quadro 8 – Classe Temática Ciência... 123

Quadro 9 – Classe Temática Cultura... 126

Quadro 10 – Classe Temática Educação... 129

Quadro 11 – Classe Temática Intempéries... 131

Quadro 12 – Classe Temática Meio Ambiente... 133

Quadro 13 – Classe Temática Moralidade... 136

Quadro 14 – Classe Temática Político e Social... 139

Quadro 15 – Classe Temática Religião... 142

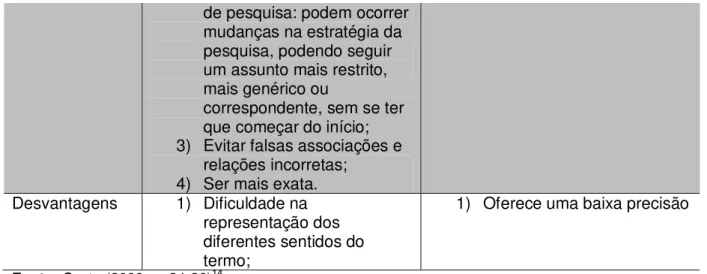

Tabela 1 – Comparativo das características estruturais e funcionais entre língua natural e linguagem artificial... 47 Tabela 2 – Comparação das características, vantagens e desvantagens das

Linguagens pré-coordenadas e Linguagem pós-coordenadas... 48 Tabela 3 – Exemplo comparativo entre Linguagens pré-coordenadas e

1 PRELÚDIO ... 17

2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO ... 21

2.1 PRÓLOGO ... 21

2.2 MEMÓRIA COLETIVA ... 27

2.3 ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ... 32

3 REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ... 39

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS ... 39

3.2 ASPECTOS CONCEITUAIS ... 43

3.3 A CONTRIBUIÇÃO DAS LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS ... 45

4 CIBERCORDEL ... 51

4.1 A BASE DA POESIA POPULAR ... 51

4.2 UMA NOVA FORMA DE PRODUZIR CORDÉIS ... 57

4.3 OUTRAS RESSIGNIFICAÇÕES POÉTICO-POPULARES ... 64

4.3.1 Artes Plásticas ... 64

4.3.2 Artes Cênicas ... 65

4.3.3 Literatura Brasileira ... 69

4.3.4 Música ... 70

5 BLOGS ... 76

5.1 ELEMENTOS BASILARES ... 76

5.2 ESPINHA DORSAL: ENTRE CATEGORIZAÇÃO E ANATOMIA ... 79

5.3 ENCONTRO COM A POESIA POPULAR ... 82

5.4 TECENDO UMA RELAÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO E MEMÓRIA COLETIVA ... 84

6 PERCURSO METODOLÓGICO ... 87

6.1 A SEMÂNTICA DISCURSIVA ... 87

6.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA ... 95

6.3 INSTRUMENTOS AUXILIADORES ... 97

6.4 CORPUS ... 99

6.5 ETAPAS ... 100

6.6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA COLETA DE DADOS ... 102

6.7 AMOSTRAGEM... 103

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ... 149 REFERÊNCIAS 153

APÊNDICE A – MAPA CONCEITUAL POR CIBERCORDEL ... 169 APÊNDICE B – LISTA DOS POETAS POPULARES NO CIBERESPAÇO ... 211 APÊNDICE C – LISTA DE INSTITUIÇÕES CORDELISTAS, EDITORAS,

INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA E PESQUISA EM POESIA POPULAR ... 214 APÊNDICE D – GLOSSÁRIO ... 216 APÊNDICE E – BANCO DE DADOS DE BLOGS, CIBERCORDÉIS E

CIBERCORDELISTAS ... 217

1 PRELÚDIO

Entende-se que é cada vez mais importante trazer ao foco das discussões acadêmicas o processo de representação da informação, pois são múltiplos os lugares que demandam investigações a partir desta disciplina. Uma delas é o cibercordel, que se utiliza dos recursos da web, especialmente dos blogs para conceber e divulgar suas produções culturais.

Tais ambientes nos quais os cordéis são disponibilizados proporcionam novas possibilidades de escrita e de interação com o audiovisual e seu público leitor e seguidor.

Os blogs se apresentam como espaços viabilizadores para formar novos leitores que, por sinal, estão cada vez mais preocupados em não apenas consumir o que está sendo publicado, mas também em interagir, inclusive comentando e construindo novas ideias com base em documentos primários. Em função disso:

Gera diferentes modos de ligação a partir, [...] dos seus diferentes modos de expressão. [...] trabalham também na condição plural, múltipla, uma vez que essa é uma das possibilidades que o usuário da rede tem de se comunicar e se informar (SILVA, 2005, p. 6).

Tem-se aqui um contexto de mudança, transformação, mutação ou ruptura da forma como as fontes de informação produzidas e idealizadas pelo poeta popular estão guinando para um cenário que possibilita novas posturas e posicionamentos, mas, evidentemente, sem perder, no texto poético, a rima, a métrica e a sensibilidade literária, elementos essenciais “no fazer” do cordelista.

Dessa forma, tal contexto evolucionário pressupõe a importância de fazer inúmeras investigações. Uma delas é a de entender a necessidade de representar os cibercordéis em blogs. Isto porque esse novo formato de cordel, escrito exclusivamente na web, distanciando-se do processo de digitalização, possibilita questionamentos, a exemplo de como acontece a sua configuração e a sua representação temática.

de todas as suas particularidades construídas através da poesia popular que, neste caso, se apropria da web para ser perpetuada no seio da sociedade mundial.

Com a expansão das formas de escrita na web, emergem diversas possibilidades de apresentar e representar um determinado documento. Estes, por sua vez, são passíveis de organização e preservação. O caminho viável para permitir um cenário como este é construir as condições oportunas para representar informacionalmente o hipertexto e a hipermídia sob as bases epistemológicas da Ciência da Informação. Não agir neste sentido significa não reconhecer a forma como se comportam e se apresentam os documentos eletrônicos.

Este cenário também se torna evidente quando se destacam claro ao tratar dos folhetos de cordel que “invadiram” a web. É cada vez mais significante o número de cordelistas que escrevem cotidianamente na internet. Entretanto, ainda não se tem claro e mapeado como os cordéis se organizam, do que tratam quem escreve e se se está distanciando ou se aproximando do cordel eminentemente na sua forma impressa. Portanto, apresenta-se como problema central para esta investigação científica, a questão-chave: como os cordéis são representados em blogs de poetas populares?

Em função disso e tomando como base as contribuições da Cibercultura (LÉVY, 1999), da Sociedade em Rede (CASTELLS, 2011), da Blogosfera (RECUERO, 2003), do Cordel (CASCUDO, 2012; ALBUQUERQUE, 2011), da Representação da Informação (KOBASHI, 2007; FUJITA, 2012; LARA, 2004, 2006) e da Abordagem Metodológica pautada na Semântica Discursiva (GUEDES; MORAES, 2006; ANTÔNIO, 2008; GREIMAS, 2008; ALBUQUERQUE, 2011) tecendo relação a partir da Ciência da Informação associada às contribuições da Memória Coletiva e da Organização da Informação, vê-se que:

1. pesquisas em Representação da Informação em sua maioria estão restritas às Linguagens Documentárias e ao Processo de Indexação;

2. inexistem pesquisas que analisem a relação entre o objeto de estudo, o cibercordel e a abordagem metodológica em questão, a semântica discursiva; 3. limirados estudos sobre o objeto cibercordel no contexto da blogosfera;

5. Pouco conhecimento acadêmico sobre o que está sendo publicado posts em pelos cibercordelistasno ciberespaço;

6. falta de informação sistematizada na identificação dos cibercordelistas que utilizam da blogosfera para postar os cibercordéis.

Percebe-se que as últimas décadas têm produzido uma série de revoluções. Um exemplo disso é a chamada Revolução Técnica, Científica e Informacional, que consolidou a sociedade da informação por meio da sociedade em rede e da cibercultura.

Também em função disso, são produzidos cenários antagônicos que por um lado, valoriza-se o consumismo, a certificação e as pesquisas científicas com temáticas canônicas que, dificilmente, se abrem ao novo, seja por uma questão ideológica ou de Estado. Por outro, emergem as iniciativas de Acesso Livre ao Conhecimento Registrado1 aliado a pesquisadores de vanguarda que tentam

procurar novas investigações científicas, valorizando inéditos objetos de estudos e novas formas de abordagens metodológicas.

Mesmo assim, na contemporaneidade muitos assuntos ou universos científicos são silenciados ou subvalorizados, seja por uma questão motivacional ou política. Com o hibridismo e a virtualização dos suportes e fontes de informação, novas demandas científicas começam a surgir, mas nem sempre são estudadas.

No caso da literatura de cordel, o folheto impresso, desde o final do século XIX, pouco evoluiu, seja pela falta de espaço dado aos poetas para divulgar a produção, seja pela ausência de estudos periódicos no campo acadêmico ou ainda pelas técnicas empregadas. Entretanto, nesta última década, estão sendo percebidas transformações substanciais, motivadas pelo reconhecimento literário, por iniciativas comerciais ou por inéditas contribuições científicas.

Na prática, o século XXI tem se mostrado como um novo “divisor de águas” para o (re)conhecimento do valor que deve ser dado ao cordel. Todavia, ainda há muito por fazer neste “terreno fértil”. É preciso ampliar as análises conjunturais para melhor entender sobre quem escreve cordéis, o que escreve, e que métodos de escrita, a rima e métrica são utilizados. Em Albuquerque (2011) e Moraes (2008), têm-se importantes contribuições científicas nesse sentido.

Mesmo assim, não há, ainda, investigações científicas que procuram analisar, sob a ótica da Representação da Informação o cibercordel, especialmente, com observações que trazem, ao mesmo tempo, a valorização da “memória coletiva”, sendo esta entendida sob a perspectiva de Halbwachs (1990) e sobre as possibilidades de organização da informação pelos procedimentos semânticos da tematização e figurativização com base na “semântica discursiva” (GREIMAS; COURTÉS, 2008).

Em virtude do imediatismo informacional, rápido, volátil ou fugaz, provocado pelo registro em nuvens, é cada vez maior a necessidade de criar condições que protejam e recuperem informações oriundas da produção literária do cordel. Seja qual for o ambiente, presencial ou virtual, o texto do poeta popular precisa estar próximo, ao alcance de todos, fazendo com que o “criador” e a “obra” estejam sempre presentes no imaginário e no cotidiano popular e acadêmico.

Portanto, ao levantar as questões supracitadas, é possível afirmar que a Linha de Pesquisa Memória, Organização, Acesso e Uso da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba proporciona as condições necessárias e viáveis para justificar e investigar cientificamente a “Representação da informação de cibercordéis em blogs sob a luz da semântica discursiva”.

Esta realidade torna-se também relevante porque este Programa de Pós-Graduação entende, desde a sua concepção, que as práticas e os insumos informacionais precisam ser analisados sob uma perspectiva organizacional e memorialística. Assim, esta proposta de investigação se insere nas concepções teóricas da Ciência da Informação e, consequentemente, da sua Área de Concentração, Informação, Conhecimento e Sociedade.

É proposto neste contexto, como objetivo geral, representar tematicamente os cibercordéis em blogs dos poetas populares através dos procedimentos semânticos de tematização e figurativização. Visualizando-se atingir esta meta, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: a) mapear os blogs de poetas populares; b) identificar os temas e as figuras dos cibercordéis; c) criar um blog2 com os temas representados nos cibercordéis com links para os blogs de poetas populares.

2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2.1 PRÓLOGO

A Ciência da Informação aliada às disciplinas de organização da informação, representação da informação, memória coletiva, literatura popular, semântica e outras, dialogam entre elas, gera uma construção e inter-relação interdisciplinar, fazendo com que áreas outrora distantes, estejam agora próximas e fortaleçam relações epistemológicas.

À medida que o conhecimento científico evolui, as áreas de domínio são convidadas a dialogarem na totalidade da ciência para agir dentro da área de especialidade com a qual um dado problema se coloca e, consequentemente, precisa ser solucionado. Morin (2003, p. 14) chama isso de complexidade. Vê-se então que

Existe complexidade, de fato, quando os componentes que constituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes. Ora, os desenvolvimentos próprios de nosso século e de nossa era planetária nos confrontam, inevitavelmente e com mais e mais frequência, com os desafios da complexidade.

Essa complexidade faz com que possibilite uma determinada relação entre áreas de especialidades, podendo haver diálogo e contribuição de uma ciência frente às outras, sem a necessidade de ocorrer um processo de apropriação alheia de uma abordagem metodológica ou de um método científico.

Sendo assim, a interdisciplinaridade, na visão de Yared (2008, p. 161), “[...] não é um conceito fechado em si mesmo, [...]. Etimologicamente, interdisciplinaridade significa, em sentido geral, relação entre disciplinas”.

Retomando esta relação criada entre “complexo” e “interdisciplinar”, compreende-se, com base na teoria de Morin (2003, p. 115), que a “interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica”.

outras ciências. Por isso, é oportuno dizer que atualmente as áreas de domínio, quaisquer que sejam não conseguem sobreviver sem dialogar uma com as outras, tenham elas maior ou menor grau de comunicação ou intensidade epistemológica. É cada vez mais comum, ver em determinadas análises, por exemplo, em Ciência da Informação, a utilização de métodos linguísticos para melhor entender a Linguagem Documentária.

A questão interdisciplinar “pode nos encaminhar da simples comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos-chave da epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da organização da pesquisa e do ensino, relacionando-os” (FAZENDA, 2008, p. 18).

Portanto, compreende-se que a interdisciplinaridade se dá numa relação de diálogo permanente entre áreas de interesses afins que buscam amadurecer estudos e fortalecer suas abordagens teóricas e metodológicas, gerando assim novos produtos de interesse acadêmico e social.

É em função desta perspectiva de caráter científica e interdisciplinar que surge e se consolida a Ciência da Informação no Brasil. Na visão de Souza (2012, p. 237) esta área do conhecimento é

[...] destacada como uma área que abrange estudos e pesquisas que envolvem tanto o universo de ciência e tecnologia quanto o universo social e das humanidades. Foi também destacado que o tratamento da informação desempenha papel importante no sentido primordial de instrumentalizar os cientistas da informação sobre questões de organização e representação do conhecimento no contexto da busca, recuperação, uso e acesso à informação.

É por isso que Souza (2007, p. 85) aproveita esta consideração e informa que

[...] esta área tem em sua história marcas de interdisciplinaridade e que isso seja decorrente do fato de que seu objeto de estudo a informação, o conhecimento e suas estruturas, além da sua comunicação e uso, pertence ao domínio de várias outras áreas. A metodologia interdisciplinar surge como uma exigência epistemológica na formação de novas ciências e fazendo parte de uma ciência cujos objetos se constroem prioritariamente por meio empírico, que devem ser construídos teoricamente por seus pesquisadores.

O lócus epistemológico da pesquisa em Ciência da Informação, que pela sua natureza é interdisciplinar, conta com um corpus teórico-prático substancial que só tem a usufruir com a troca de ensinamentos e experiências de pesquisa oriundas das diferentes linhas de pesquisa da própria área e com outras áreas do conhecimento afins. As inter-relações são saudáveis, e até mesmo desejáveis, sem contudo perder a identidade da área da Ciência da Informação como área do conhecimento. [...] Pela natureza interdisciplinar da Ciência da Informação, o apelo para área vem de profissionais e pesquisadores das diferentes áreas das várias grandes áreas do conhecimento, compreendendo as ciências exatas e tecnológicas, as engenharias, as ciências naturais e da saúde, as ciências humanas e as áreas que compõem a grande área de letras, linguística e artes e, particularmente, e também das áreas que compõem, junto com a Ciência da Informação, a grande área das ciências sociais aplicadas.

Em função disso, Saracevic (1996, p. 8) enfoca a necessidade de entender as

[...] relações interdisciplinares entre a CI e quatro campos: biblioteconomia, ciência da computação, ciência cognitiva (incluindo inteligência artificial - IA) e comunicação. Obviamente, outros campos também mantêm relações interdisciplinares com a CI, mas nenhum desenvolveu-as de forma tão pronunciada e significante como esses quatro.

Percebendo a dinâmica com a qual a Ciência da Informação se estabeleceu, inclusive no Brasil, institucionalmente a princípio o processo se deu por meio de um órgão governamental que atuava no sentido de propor políticas que viabilizassem contribuições de múltiplas áreas de domínio. Surge então o Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação – IBBD.

O IBBD foi fundado em 1954, ligado ao então Conselho Nacional de Pesquisas, atualmente Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. A criação desses dois órgãos foi influenciada pela UNESCO, que, na década de 1950, incentivou o estabelecimento de políticas nacionais para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico e, também, para contemplar com informação científica os países periféricos, respectivamente (ANDRADE; OLIVEIRA, 2008, p. 46).

O IBBD, como órgão da administração federal, passou por transformações que ocorreram no Estado brasileiro, na década de 1970, quando o nome e missões de muitas instituições foram alterados. O nome do IBBD foi modificado para Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, mas manteve sua vinculação ao CNPq, cujo nome também foi mudado [...] (ANDRADE; OLIVEIRA, 2008, p. 47).

As novas relações e práticas construídas pelo IBICT dinamizaram não apenas sua missão, mas contribuíram significativamente para o surgimento de uma comunidade científica presente e articulada, visando uma valorização ampla frente ao processo de comunicação e do nascimento e influência diante de importantes e estratégicos programas de pós-graduação em todo o território nacional.

Neste sentido, na medida em que uma área de domínio vai sendo consolidada, são necessárias discussões mais profundas em torno de seus paradigmas ou modelos que direcionam a uma prática ou postura científica, seja para defender ou romper com os cânones vigentes. Para isso, emergem as sociedades científicas.

No Brasil, a comunidade de pesquisadores da Ciência da Informação se congrega em uma associação científica, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação e Biblioteconomia – ANCIB. Ela foi criada em 1989 com o objetivo, entre outros, de promover o desenvolvimento da pesquisa, o intercâmbio e a cooperação entre seus associados, a sistematização e a divulgação dos conhecimentos gerados pela comunidade de pesquisadores (ANDRADE; OLIVEIRA, 2008, p. 49).

Dentre os aspectos elencados pela sua finalidade básica, talvez a questão “desenvolvimento da pesquisa” seja a mais importante e direcionadora de todas as outras. É por esta via que Capurro (2003) apresenta os paradigmas, físico, social e cognitivo.

A forma como estes paradigmas foram lançados frente à comunidade científica, culminou na compreensão de que, em linhas gerais, a Ciência da informação devia caminhar no sentido dialógico, científico e social.

Vê-se que, há aproximadamente 50 anos, surgiram revistas científicas importantes no Brasil. Inicialmente, as publicações abriram espaços de reconhecimento, firmaram ações de fortalecimento acadêmico, formaram a Revista Ciência da Informação, a Revista Perspectivas em Ciência da Informação e, no espaço da UFPB, a Revista Informação e Sociedade: Estudos.

No Brasil, essa atividade da área se iniciou na década de 1970. Em 1972, foram criadas a Ciência da Informação, sob a responsabilidade do IBICT, e a Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, que teve seu título alterado em 1996 para Perspectivas em Ciência da Informação, editada pela Escola de Ciência da Informação da UFMG. [...] No âmbito da UFPB surge a “Revista Informação e Sociedade: Estudos, sob a responsabilidade do Departamento de Biblioteconomia e Documentação, [...] em 1991” (ANDRADE; OLIVEIRA, 2008, p. 52, grifos dos autores).

Mais recentemente, o Movimento Acesso Livre, com base na concepção de Via Verde e Via Dourada, reconhece o processo de comunicação científica como uma proposta estratégica com o objetivo de organizar, democratizar, publicizar e perpetuar a memória científica. Isto faz com que o acesso à informação registrada ocorra de forma aberta, sem barreiras e visando atender, da melhor maneira possível, seu usuário, além de proporcionar ao novo comunicador científico, abertura para disponibilização de novas pesquisas.

Possibilita-se também a pós-graduação no campo da Ciência da Informação no Brasil para fortalecer a prática profissional, acadêmica e científica, elevando a área a um nível de destaque interna ou externamente.

Desta forma, vê-se que, desde 1970, o Brasil tem produzido um quadro significante de pesquisadores produtores de conhecimento científico.

[...] a formação de pesquisadores e de docentes ocorre nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu em Ciência da Informação que tiveram início na década de 1970, quando houve um crescimento significativo da pós-graduação nacional. O primeiro curso de mestrado foi implantado pelo IBICT, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois disso, outros cursos de mestrado surgiram, e, posteriormente, alguns passaram a oferecer também programas de doutorado (ANDRADE; OLIVEIRA, 2008, p. 54).

Conhecimento e Sociedade que “objetiva estimular estudos e pesquisas que visem à reflexão crítica a partir das temáticas que constituem duas linhas, como subsídios à consolidação científica da área da Ciência da Informação em nível nacional e internacional” (PPGCI, 2013)3.

Em função desta área de concentração, emergem e se consolidam duas linhas de pesquisa: Memória, Organização, Acesso e Uso da Informação e Ética, Gestão e Políticas de Informação.

Observando como está configurado o PPGCI da UFPB, de forma mais específica e alinhando-se ao objeto desta pesquisa, a primeira linha é definida como aquela que

[...] envolve questões teóricas, conceituais, reflexivas e metodológicas voltadas à produção, apropriação, democratização, representação, usos e impactos da informação, e à proteção das memórias, do patrimônio cultural e identitário, associadas ou não às tecnologias de suporte (PPGCI, 2011)4.

Ao passo que a Ciência da Informação é discutida com base nas características supramencionadas, percebe-se que a linha de pesquisa “Memória, Organização, Acesso e Uso da Informação” proporciona à comunidade científica uma significativa abrangência quanto aos objetos derivados da “informação” que são passíveis de estudo e análise. Há também reflexões teóricas e metodológicas influenciadas pelos campos investigativos da memória e organização da informação, elementos centrais que conduzem e alicerçam a investigação científica que se apresenta neste construto. Assim, serão abordadas a seguir duas explanações que amparam a reflexão sobre o tema em questão.

2.2 MEMÓRIA COLETIVA

Quanto à memória coletiva, Halbwachs (1990, p. 81-82) explica que “é uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de artificial, já que retém do passado somente, aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo a mantém”. Isso se dá numa perspectiva cíclica e atemporal, valorizando as relações sociais, comunitárias, étnicas, religiosas, culturais e individuais de um grupo.

A memória coletiva é um instrumento mobilizador de força ou de poder, que conduz um grupo a ter reconhecimento por meio de suas lembranças.

Essa atmosfera mostra que a memória coletiva tem como razão básica para existir, a vivência e o sentimento de pertença dos grupos, ou seja, a identidade. É algo nitidamente diferente da história que valoriza essencialmente os fatos ideologicamente selecionados. Por isso, para memória coletiva, não há linhas de ruptura formalmente constituídas. Tem-se uma construção dos grupos sem uma temporalidade positivista estabelecida.

Assim, a memória de uma sociedade abrange a memória dos grupos dos quais ela é composta. (HALBWACHS, 1990). Isso significa dizer que não há um único modelo de sociedade ou um único grupo. Neste sentido, observa-se que há o favorecimento de um contingente variado de memórias coletivas que, por sua vez, são maturadas e constituídas a partir das memórias individuais de cada indivíduo ou ator social. Assim, toda a memória coletiva é configurada por um grupo limitado no espaço e no tempo. (HALBWACHS, 1990).

Tal limitação por afinidade é importante para que seja oportuno configurar novos grupos, entendê-los e perceber o seu desenvolvimento numa trajetória contínua e mutante. Por este viés, entende-se que a memória coletiva é um quadro de analogias, e é natural que o grupo permaneça o mesmo, porque a memória fixa sua atenção sobre o grupo. O que muda são as relações ou contatos do grupo com os outros (HALBWACHS, 1990).

Neste sentido, para Candau, a memória coletiva também pode ser entendida como memória compartilhada. O autor assevera:

[...] a noção de memória compartilhada é uma inferência expressa por metáforas (memória coletiva, comum, social, familiar, histórica, pública), que na melhor das hipóteses darão conta de certos aspectos da realidade social e cultural ou, na pior das delas, serão simples flatusvocis sem nenhum fundamento empírico (CANDAU, 2011, p. 28, grifo do autor).

Implica dizer que é preciso certa atenção para lidar com este tipo específico de memória, pois “a metáfora „memória coletiva‟ aplicada a um determinado grupo seria totalmente pertinente se todos os membros do grupo fossem capazes de compartilhar integralmente um número determinado de representações” (CANDAU, 2011, p. 31).

Dando continuidade a discussão, adentra-se, agora, nas representações memoriais que devem abrir espaço para o tempo. Um tempo sem amarras, onde a memória social possa estar livre para se fazer presente quando e como for mais adequado. Daí, “O tempo é provisoriamente domesticado no “templo da memória coletiva”, [...]” (CANDAU, 2011, p. 31).

Esta ideia do tempo provisoriamente domesticado encaixa-se perfeitamente na ideia de complexidade de grupo. Significa dizer que temos apenas a possibilidade potencial de domesticação, mas que, na verdade, isso não acontece. O tempo segue o ritmo de quem o conduz e como é conduzido, e isso passa necessariamente pela forma como está sendo vivenciada e compartilhada a memória coletiva, seja pelas representações simbólicas, pelas lembranças representadas ou pela maneira como as pessoas de um grupo celebraram os seus rituais que são conduzidos de geração para geração.

Portanto, isto contribui para um cenário em que:

A complexidade do mundo que atesta a massa enorme de informações disponíveis de maneira assim atomizada é cada vez menos submetida a esse ordenamento quase espontâneo que assegurava a memória coletiva através de encadeamentos explicativos (CANDAU, 2011, p. 115).

Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora. [...] os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, noticiar atas, porque essas operações não são naturais. É por isso a defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de memória.

É percebido que são espaços especiais de acomodação para manifestação da memória coletiva, especialmente se for fortalecida pela memória construída por cada um, além daquela que prima pelo registro dos fatos ou acontecimentos. Assim, “no horizonte, delineia-se o desejo de uma memória integral, reunindo memória individual, memória coletiva e memória histórica” (RICŒUR, 2010, p. 407).

Quando oportunizamos esta prática, estamos possibilitando a ideia de uma memória universal, onde a tríade: memória individual, coletiva e histórica, são imbricadas, ou seja, se juntam, uma complementando a outra, fazendo com que o lugar de memória internet, e por este, os blogs, sejam permitidos frente ao que está sendo definido e caracterizado por Cibercordéis.

Desta maneira, “Cabe, [...], à memória coletiva, por ocasião principalmente das grandes revoluções, reforçar as novas instituições sociais com tudo o que se pode retomar de tradições” (RICŒUR, 2010, p. 407).

Portanto, ao entender e valorizar o campo da memória coletiva, por meio de seus aspectos micro e macro, se torna evidente a necessidade de construir um pacto social, quase utópico, onde os grupos possam ser preservados e favorecidos no sentido do respeito e do reconhecimento das tradições culturais, da aceitação étnica e das diferenças religiosas sem sobreposição ideológica de um grupo sobre o outro. Então, a memória coletiva de um grupo se dá essencialmente, quando o grupo é livre para vivenciar suas práticas e adaptar-se ao desenvolvimento da memória no transcorrer do tempo.

Por isso, Jacques Le Goff ressalta que:

históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1990, p. 368).

Dessa interpretação inicial, percebe-se o quanto a memória coletiva interage com as lutas sociais em torno do poder. A memória coletiva nesse espaço de disputa sofre com um processo seletivo e de manipulação, onde um grupo pode se sobrepor a outro.

Desta forma, “O estudo da memória coletiva é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, relativamente a qual a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento” (LE GOFF, 1990, p. 368).

Este movimento é visto com normalidade, considerando que, no decorrer do tempo, uns grupos são evocados, outros esquecidos. Nesse meio tempo, a história que se configura a partir da memória coletiva pode estar representada informacionalmente por meio dos registros desde a percepção da oralidade até aos da cibercultura.

Neste entendimento, veem-se os seguintes momentos que ratificam o pensamento mencionado:

1) a memória étnica nas sociedades sem escrita, ditas "selvagens"; 2) o desenvolvimento da memória, da oralidade à escrita, da Pré-história à Antiguidade; 3) a memória medieval, em equilíbrio entre o oral e o escrito; 4) os progressos da memória escrita, do século XVI aos nossos dias; 5) os desenvolvimentos atuais da memória (LE GOFF, 1990, p. 369).

Com a categorização destes períodos, o ponto inicial é o saber prático, empírico, que se manifesta e se desdobra muitas vezes por meio da oralidade, especialmente quando é passado de uma geração para outra. Por isso, diz-se que a memória coletiva também se interessa particularmente pelos conhecimentos práticos, técnicos, de saber profissional (LE GOFF, 1990).

Este saber prático, apreendido e compartilhado, é pressuposto fundamental para escrita, seja qual for o suporte empregado para efetivar o registro.

A primeira é a comemoração, a celebração através de um monumento comemorativo de um acontecimento memorável. [...] A outra forma de memória ligada à escrita é o documento escrito num suporte especialmente destinado à escrita (depois de tentativas sobre osso, estofo, pele, como na Rússia antiga; folhas de palmeira, como na índia; carapaça de tartaruga, como na China; e finalmente papiro, pergaminho e papel) (LE GOFF, 1990, p. 372-374).

É em função do aparecimento e evolução da escrita que a sociedade aprofunda um processo de transformação social e cognitiva. O documento, nesse contexto, seja impresso, digitalizado ou virtual, assume papel relevante na mutação global das memórias coletivas. Dessa maneira, “Com a passagem da oralidade à escrita, a memória coletiva e mais particularmente a „memória artificial‟ é profundamente transformada” (LE GOFF, 1990, p. 375). Esta transformação a qual está sendo evidenciada pode ser exemplificada ao longo da história de diversas formas.

A memória coletiva, não apenas acolhe os registros documentais canônicos e aceitos pela “sociedade erudita”, mas, também, “[...] acolhe a memória popular. Abrem-se museus de folclore na Dinamarca desde 1807; em Bergen, na Noruega, em 1828; em Helsinque, na Finlândia, em 1849; esperando o museu mais completo: o Skansen de Estocolmo, em 1891” (LE GOFF, 1990).

Compreende-se, então, que é preciso criar uma relação sincrônica entre memória erudita e popular. Isso possibilitará um diálogo entre as ciências com base em uma potencial prática interdisciplinar, além de tornar viável o entendimento de suas relações de aproximação, mas, também, de distanciamento. Um exemplo disso é que cotidianamente a literatura canônica tem buscado, na literatura popular, diversos elementos referenciais para construção de suas novas produções ou repertórios artísticos.

Foi por meio desse processo que “A memória coletiva sofreu grandes transformações com a constituição das ciências sociais e desempenha um papel importante na interdisciplinaridade que tende a instalar-se entre elas” (LE GOFF, 1990, p. 407). Observando o que foi levantado até o momento, a

Nesse sentido, deve-se salientar que a memória coletiva é parte integrante e essencial de um todo dentre qualquer que seja o modelo de sociedade ou de produção historicamente constituída. Então “[...] a memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção” (LE GOFF, 1990, p. 407).

Essa relação inversamente proporcional entre as relações de poder e apropriação, leva a memória coletiva a conviver numa constante briga pelo poder, ou seja, ela estará sempre representada por uma linha tênue entre dominar e ser dominado.

Talvez por isso, muitas vezes a memória coletiva tenha tentado buscar respostas na sua forma científica, para poder ser mais bem compreendida e representada. Entendida dessa forma, “A memória coletiva e a sua forma científica, [...] aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos” (LE GOFF, 1990, p. 462).

Nesse limiar, espera-se ser entendida a importância de representar uma memória coletiva em patrimônios culturais capazes de tratar das mais variadas facetas sociais de memória, sem seletividade ou apropriação de um sobre o outro.

2.3 ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Com base no que foi postulado até o momento ao que tange a memória coletiva, emerge agora a necessidade de trazer ao foco da discussão a questão da organização da informação, segundo elemento central que sustenta a análise do objeto de estudo em questão.

A humanidade sempre esteve próxima aos processos de organização dos registros dos conhecimentos estabelecidos e das informações transmitidas e repassadas entre gerações. Assim, nos

armazenamento e de instalação distintos conforme as características físicas das mesmas espécies (estantes para as tabuinhas de argila, casulos para os papiros, sacos para os pergaminhos, gavetas para documentos avulsos em folhas soltas, armários para os códices e os livros) (RIBEIRO, 2005, p. 2).

Nesta mesma vertente, Oliveira (2010, p. 41) comenta que “desde antes de Alexandria, o pesadelo ou o sonho de registrar e organizar informações para a preservação do conhecimento, em papel e outros suportes, acompanha a humanidade”.

Esses formatos, suportes ou espaços de presença das ferramentas que necessitam de procedimentos que permitem a organização da informação irão ganhar uma nova conotação, tanto material quanto técnica, a partir da invenção da imprensa num primeiro momento e, posteriormente, por meio da revolução técnica, científica e informacional produzida pelo modelo de produção capitalista e neoliberal. Nesta última etapa, é dada uma ruptura quase total do que foi idealizado anteriormente enquanto ambientes e técnicas oportunas de organização da informação.

Os espaços sofrem profundas mutações, alguns suportes dão lugar a outros e as práticas organizacionais são refinadas e aprofundadas, tanto em relação aos planos quanto às visões frente ao presente e ao futuro. Portanto, observa-se que “a organização da informação refere-se aos processos e as etapas da organização no interior da atividade documentária” (ANDRADE; LARA, 2011, p. 461) e que o documento é compreendido com base no processo de organização da informação.

Dessa forma, abre-se a compreensão de que “historicamente a organização da informação tem dedicado atenção às manifestações da informação ora com foco no conteúdo textual e em outras circunstâncias no conteúdo iconográfico” (MOURA, 2011, p. 633).

Neste sentido, Bräscher e Café (2008, p. 5) asseveram que “o objetivo do processo de organização da informação é possibilitar o acesso ao conhecimento”, em função do processo de “análise e síntese de suas características descritivas para identificar mais facilmente um documento e avaliar sua pertinência” (MONTEIRO, 2008, p. 57).

Ao observar esses posicionamentos, Cervantes e Lima Filho (2011, p. 468) mostram que a “organização da informação de modo geral tem como característica auxiliar a compreensão do mundo, bem como facilitar o processo de busca, acesso e recuperação da informação”.

Nesta mesma linha de pensamento, Cicon e Lunardelli (2012, p. 135) constatam que “a Organização da Informação (OI) surgiu como uma subárea da CI, no qual, dedica-se especificamente ao estudo das formas de organizar a informação para facilitar o seu acesso e uso independentemente do suporte ao qual está registrada”. Nesse sentido, é possível definir que a organização da informação é

[...] portanto, um processo que envolve a descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais. O produto desse processo descritivo é a representação da informação, entendida como um conjunto de elementos descritivos que representam os atributos de um objeto informacional específico (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p. 5).

Essa ideia também é corroborada por Monteiro (2008, p. 51) quando afirma que “a organização da informação compreende a descrição dos documentos de acordo com seus aspectos físicos e temáticos que, no ambiente digital, é realizada com metadados”. Dessa maneira, Alvarenga (2006, p. 80) mostra que

[...] no novo contexto de [...] organização [...] de objetos digitais, as metas de trabalho não se restringem à criação de representações de objetos físicos constantes de um acervo, mas compreendem, sobretudo, o estabelecimento dos denominados metadados, muitos dos quais podem ser indicados diretamente próprios objetos, constituindo-se esses em chaves de acesso a documentação e conteúdos.

Ao observar os aspectos conceituais da organização da informação, torna-se nítida que sua eficiência está diretamente atrelada à forma como sua representação é configurada, seja qual for o ambiente, tradicional ou virtual.

para tratar, sistematizar e recuperar, de forma racional, as informações geradas através de documentos.

Dessa forma, “no tocante à organização da informação, os conteúdos expressos em documentos fundamentam-se numa determinada disposição de conceitos e nas relações que se estabelecem entre eles” (MELO; BRÄSCHER, 2011, p. 15).

Portanto, a lógica da organização da informação deve levar em consideração o processo de representação informacional que, quando aliada a prática de preservação dos conteúdos memoriais, proporcionam uma recuperação da informação capaz de, ao mesmo tempo sistematizar e perpetuar as informações trabalhadas e tratadas pelo profissional da informação. Abaixo se observa graficamente esta discussão na figura 1:

Figura 1 – Interação da organização da informação na web

Ao observar esta figura, percebe-se que, quando a organização da informação está pautada concomitantemente a um amplo processo de representação informacional, utilizando linguagens de indexação e focado na criação de ferramentas ou instrumentos capazes de preservar a memória de um grupo por meio dos seus conteúdos informacionais, será possível recuperar informações que deem melhores resultados garantindo assim, ao mesmo tempo, a representação e a perpetuação das informações de um determinado grupo de domínio. Junto a esta ideia cita-se a importância de trabalhar evidenciando numa só ótica, a representação da informação e a preservação memorialista de conteúdos de cordéis na web.

Mesmo assim, é importante se preocupar com a dispersão informacional que pode ser evitada se houver uma estrutura lógica de organização da informação, representada, por exemplo, pelos sistemas pré e pós-coordenados, instrumentos que serviriam tanto para armazenar, quanto para recuperar informação (SANTOS, 2007).

Isso acontece quando a organização da informação integra um conjunto de outros estudos ou práticas acadêmicas. Essa afirmativa é constatada tanto nos espaços tradicionais como nos espaços virtuais que demandam necessidades perenes de sistematização e monitoramento. Emerge atualmente a necessidade de buscar por uma organização refinada que permita contribuir para o processo de tomada de decisão. É em função disso que Cervantes e Lima Filho (2011, p. 472) afirmam que “a organização da informação é necessária em todos os ambientes, pois proporciona agilidade, rapidez e economia de tempo para se buscar aquilo que realmente se necessita”.

Todavia, percebe-se que ainda hoje, mesmo sendo criadas ferramentas e instrumentos para organizar informação nos espaços tradicionais, não se tem plenamente resolvido os seus problemas estruturais e de atuação profissional, especialmente no âmbito das atividades do bibliotecário.

Essa realidade torna-se também evidente nos espaços virtuais, especialmente em função das características próprias da rede mundial de computadores, da sociedade em rede e da cibercultura.

De acordo com informações da própria web, estima-se hoje que haja mais de 2 bilhões de páginas disponíveis na rede. Mas, segundo os pesquisadores, indexar e recuperar, ou seja, trazer de volta uma informação, é um dos maiores problemas [...]. Os documentos eletrônicos encontrados na internet carecem deste cuidado. O que localizamos em um determinado endereço apaga-se um momento depois. Engana-se quem pensa que, por se tratar de documentação eletrônica, desaparece a diferença entre acessibilidade física e bibliográfica. Os arquivos desvanecem como num passe de mágica, e encontrá-los passa a ser um grande desafio (OLIVEIRA, 2010, p. 47-48, grifo nosso).

Cicon e Lunardelli (2012, p. 133) justificam esse cenário ao observar que “a organização da informação na web é uma temática relativamente recente no âmbito da Ciência da Informação em razão do aumento expressivo da quantidade de informações em ambiente digital”. É em função disso que Alvarenga (2006, p. 89-91, grifo nosso) notifica que

[...] o volume de informação livremente colocadas na Web impossibilita um tratamento da informação nos moldes tradicionais. Em nossos dias, muitos são os profissionais que trabalham no desenvolvimento de ferramentas de organização e busca de informações constantes dos objetos digitais. [...]. O desafio de organizar a internet extrapola, hoje, fronteiras disciplinares e torna-se a busca de uma solução para que realmente o valor do meio possa efetivamente ser usufruído em toda a sua potencialidade. [...] O ponto positivo da estrutura da Web é a sua habilidade para organizar, dispor dados descritivos originados de uma vasta variedade de criadores, em um sistema integrado de organização, pautado pela liberdade que o meio propicia.

É essencialmente desafiador tentar enveredar pelo campo da organização da informação. Entretanto, torna-se ainda mais complexo quando se quer conviver com conteúdos voláteis, ou seja, tratar a informação em rede especialmente porque são permitidos acessos as mais diversas ferramentas eletrônicas, ora com díspares, ora com ambíguas possibilidades de interpretação.

É neste sentido, que emergem as propostas dos “sistemas de informação que auxiliarão no processo de organização da informação, seja em qualquer tipo de suporte” (TITÃO; VIAPIANA, 2008, p. 27). Com isso, tenta-se dá uma resposta satisfatória à necessidade de organizar conteúdos na rede.

3 REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

Historicamente, percebe-se que, se uma dada pessoa se remeter ao passado por meio dos fatos históricos documentados, será possível visualizar que a Representação da Informação sempre fez parte do cotidiano das pessoas e dos modelos de sociedades que foram sendo configuradas.

O significado que a palavra representação encerra não é de origem tão recente, conforme parecem imaginar alguns. Muito pelo contrário, ela sempre esteve presente no espírito humano, pelo menos, desde a Pré-história quando os homens primitivos, em suas práticas cotidianas, buscavam possibilidades de comunicação através da criação de imagens ou ideogramas; assim como da escrita cuneiforme dos sumérios e dos hieróglifos produzidos no Antigo Egito (PINTO; MEUNIER, SILVA NETO, 2008, p. 17).

De forma mais detalhada, veem-se algumas marcas ou formas diferentes que se manifestam e se representam contando (oralidade), descrevendo, narrando ou registrando informações (escrita).

No que tange ao registro informacional, podem-se ver representações pré-históricas, pré-colombianas, medievais, modernas e contemporâneas. De forma mais específica e, na visão de Sousa (2012), a Escrita Rupestre, “talhada” no período Pré-Histórico pode ser

[...] o amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente, este tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas tingidas pela marca da presença humana (SOUSA, 2012)5.

Este marco inicial é base fundamental para formação humana, consolidando outros traços de representação na evolução do processo de comunicação. Veem-se então, nesta linha evolutiva do tempo, os Hieróglifos que foram “forjados” no antigo Egito.

5Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiag/a-arte-rupestre.htm>. Acesso em: 03 fev.

Este termo deriva da composição de duas palavras gregas - hiero «sagrado», e glyfus «escrita». Apenas os sacerdotes, membros da realeza, altos cargos, e escribas conheciam a arte de ler e escrever esses sinais "sagrados". A escrita hieroglífica constitui provavelmente o mais antigo sistema organizado de escrita no mundo, e era vocacionada principalmente para inscrições formais nas paredes de templos e túmulos (MOREIRA, 2013, grifo do autor)6.

Além de observar a importante contribuição da escrita egípcia, outra forma de escrita que representava e identificava um determinado povo e cultura era a Escrita Cuneiforme, criada pelos

[...] sumérios, e sua definição pode ser dada como uma escrita que é produzida com o auxílio de objetos em formato de cunha. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo, apareceu mais ou menos na mesma época dos hieróglifos, foi criada por volta de 3.500 a.C. No começo a escrita era meio enigmática, mas com o passar do tempo foram se tornando mais simples (SIRUGI, 2008)7.

Ao sair da pré-história e passar pela antiguidade, chega-se ao medievo, período erroneamente compreendido como o período das “trevas”. No referido período, foram produzidas notórias contribuições monásticas ao processo de Representação da Informação, especialmente, em função do que era pensado e escrito. Consolidaram-se, nesse período, inúmeras Bibliotecas que tinham que resguardar o conhecimento que era representado por meio do registro.

Mesmo não citado anteriormente, o papiro e o pergaminho foram os suportes mais utilizados no processo de Representação da Informação. Sabe-se que o papiro é uma “Variedade de cana, cuja haste, formada de folhetos sobrepostos, servia antigamente, depois de certa preparação, para nela se escrever. Folha para escrever, feita com papiro. Manuscrito antigo, feito em papiro” (LÉXICO, 2013)8.

Além do papiro, os monastérios também fizeram uso dos pergaminhos para representar as informações da época, mesmo que tivessem como público apenas a nobreza e a igreja. De acordo com o dicionário Priberam (2012)9, os pergaminhos são compostos por “Pele de carneiro, cabra, ovelha ou cordeiro preparada com alume para nela se escrever, forrar livros, etc.”.

6Disponível em: <http://hieroglifos.com.sapo.pt/historia.htm>. Acesso em: 03 fev. 2013.

7 Disponível em: <http://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme>. Acesso em: 03

fev. 2013.

8

Disponível em: <http://www.lexico.pt/papiro>. Acesso em: 03 fev. 2013.

9Disponível em: <http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=pergaminho>. Acesso em: 03 fev.