palavras-chave Cenários de emissões, modelação, avaliação da qualidade do ar, poluição atmosférica

resumo A poluição atmosférica é um problema ambiental transfronteiriço que provoca

efeitos nocivos, a curto ou longo prazo, constituindo por isso, preocupação internacional. O aumento do nível das emissões de poluentes atmosféricos numa região pode vir a intensificar esses mesmos efeitos, nessa ou noutra região. Um dos poluentes críticos é o ozono (O3) troposférico, um poluente

secundário formado na atmosfera através de reacções de poluentes primários, como os óxidos de azoto (NOx) e os compostos orgânicos voláteis (COV), na

presença da luz solar. Por esta razão, é cada vez mais crucial uma melhor gestão da qualidade do ar.

Tendo em conta o contexto comunitário e nacional, a presente dissertação documenta a aplicação de um modelo numérico de qualidade do ar: o modelo fotoquímico CAMx. Este modelo foi aplicado e validado para o domínio de Portugal continental e para os domínios, mais pequenos e de maior resolução, sobre Lisboa e Porto. Foi ainda aplicado aos cenários de emissões do

Programa para os Tectos de Emissão Nacional para 2010.

A primeira parte deste trabalho reflecte o estado actual dos conhecimentos sobre a poluição atmosférica, quer em termos de legislação, quer em termos de instrumentos internacionais, comunitários e nacionais que estão a ser implementados no sentido de minimizar os impactes ambientais e na saúde humana. Na segunda parte foi avaliado o desempenho do modelo fotoquímico CAMx, através da comparação com dados reais medidos nas estações da Rede Nacional de Qualidade do Ar e a aplicação do mesmo modelo para cenários de emissões futuros.

As simulações realizadas revelaram um comportamento aceitável do modelo face às medições de qualidade do ar existentes. Assim, o trabalho aqui apresentado contribuiu para o melhor conhecimento da qualidade do ar no território Português. Este estudo revela-se essencial na avaliação da eficácia de planos e programas que visem a redução das emissões dos gases acidificantes e no posterior cumprimento dos valores alvo para 2010. No entanto, ressalta-se a necessidade de aprofundar o estudo de forma a refinar os resultados, passando pela actualização do inventário de emissões e sua desagregação espacio-temporal e melhoria na selecção de condições fronteira e iniciais.

keywords Emission scenarios, modeling, air quality assessment, atmospheric pollution

abstract Atmospheric pollution is an environmental issue that knows no political borders and causes short and long term harmful effects, being, therefore, a major international concern. The rising levels of atmospheric pollutants in an area may intensify those effects in that or another adjacent area. One of the critical pollutants is tropospheric ozone (O3), a secondary pollutant resulting of

chemical reactions with primary pollutants, as the nitrogen oxides (NOx) and

volatile organic compounds (VOC) in the presence of solar radiation. Therefore, it becomes imperative a better air quality management.

Holding in mind the communitarian and national framework, the present dissertation keeps record of the use of a numerical model of air pollution: the photochemical model CAMx. This model was used and validated for Portugal’s territory as well as for the smallest and with higher resolution domains over Lisbon and Porto. It was also applied to future scenarios of the National Emission Ceiling Program for 2010.

The first part of this work illustrates the present day knowledge of air pollution, from existing legislation to international, communitarian and national

instruments manipulated to lessen the environmental and health impacts. In the second part of the study, the performance of the photochemical model CAMx is assessed by matching it up to the data measured on site by the national network of air quality measuring devices, and also the model’s performance in predicting future scenarios.

The results point towards an acceptable behaviour of the model when confronted with the air quality data already documented. Thus, the presented work goes a step forward in global knowledge of air quality on the Portuguese territory. This study proves to be vital in evaluation of efficacy of plans and programs that aim to reduce emissions of acidifying gases and to fulfil target values to be accomplished in 2010, with success. However, it is notorious the need to deepen the study in order to improve results, which means, for instance, updating the emission inventory and its spatial-temporal degradation and improving the selection of initial and boundary conditions.

Í

NDICE

LISTA DE FIGURAS __________________________________________________________________III

LISTA DE FIGURAS EM ANEXO ___________________________________________________________V

LISTA DE TABELAS __________________________________________________________________VII

LISTA DE ACRÓNIMOS________________________________________________________________IX

1. INTRODUÇÃO__________________________________________________________________ 1

2. PLANOS E PROGRAMAS INTERNACIONAIS,COMUNITÁRIOS E NACIONAIS________________________ 7

2.1. Instrumentos Internacionais e Comunitários _____________________________________ 7 2.2. Instrumentos Nacionais ____________________________________________________ 11

3. DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS_________________________________________________ 17

3.1. Cenários de Emissões – Programa para os Tectos de Emissão Nacional _____________ 17 3.2. Esforço Adicional de Redução de Emissões de COVNM __________________________ 26 3.3. Desagregação de emissões – metodologia “top-down”____________________________ 30

4. DESCRIÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS _____________________________________________ 37

4.1. O Modelo Meteorológico MM5_______________________________________________ 37 4.2. O Modelo Fotoquímico CAMx _______________________________________________ 39

5. SIMULAÇÃO NUMÉRICA COM O MODELO FOTOQUÍMICO___________________________________ 45

5.1. Aplicação do modelo CAMx a Portugal ________________________________________ 45 5.1.1. Selecção do episódio __________________________________________________ 47 5.1.2. Condições de Simulação _______________________________________________ 52 5.1.3. Análise de Resultados _________________________________________________ 52 5.1.4. Validação Estatística __________________________________________________ 63 5.2. Aplicação do CAMx às regiões de Lisboa e Porto________________________________ 65 5.2.1. Condições de Simulação _______________________________________________ 65 5.2.2. Análise de Resultados _________________________________________________ 66

6. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR RESULTANTE DA IMPOSIÇÃO DA DIRECTIVA TECTOS ___________ 75

6.1. Valores-alvo aplicáveis ao ozono __________________________________________ 75 6.2. Análise de Resultados___________________________________________________ 76

7. CONCLUSÕES_________________________________________________________________ 81

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS________________________________________________________ 85

ANEXOS__________________________________________________ ERROR!BOOKMARK NOT DEFINED.

ii

Anexo D_____________________________________________Error! Bookmark not defined.

Anexo E_____________________________________________Error! Bookmark not defined.

Anexo F _____________________________________________Error! Bookmark not defined.

L

ISTA DE

F

IGURAS

Figura 1.1 Aumento da população total mundial, da população urbana e do número de veículos motorizados, desde 1950 [adaptado de Austin, 2002]. ______________________________ 1 Figura 1.2 Relação entre as emissões de cada sector de actividades, qualidade do ar e efeitos

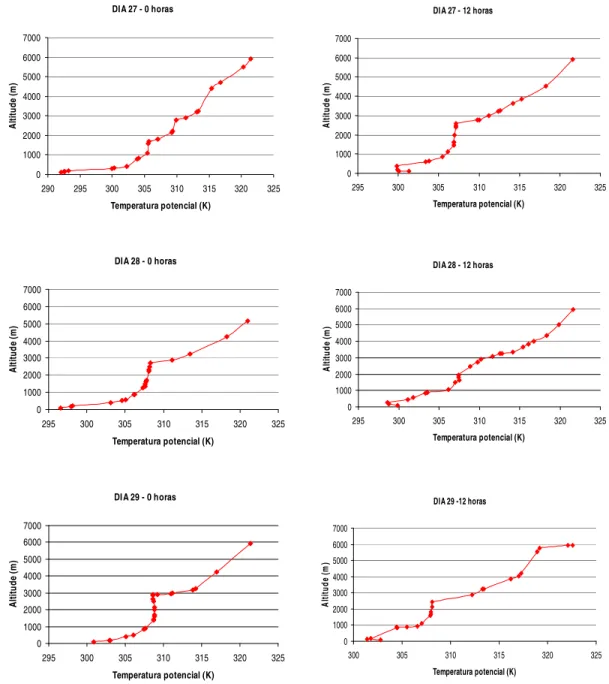

associados. _______________________________________________________________ 2 Figura 2.1 Articulação do PTEN com outros instrumentos de política comunitária e nacional.____ 14 Figura 3.1 Contribuição percentual das diversas actividades para o total das emissões de SO2, NOx,

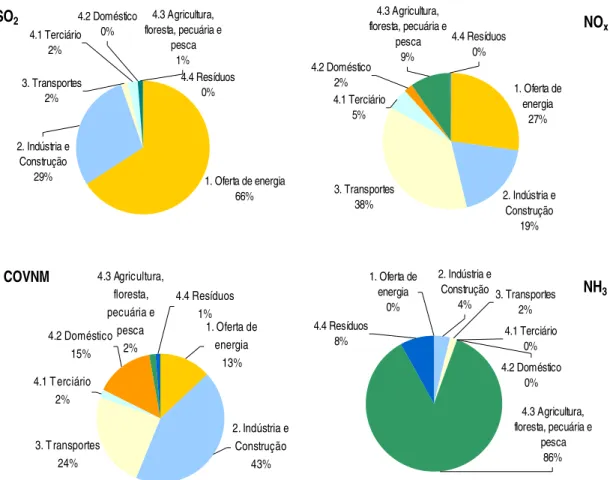

COVNM e NH3 em 2000. ____________________________________________________ 21

Figura 3.2 Emissões de SO2, NOx, COVNM e NH3 em 2000 e respectivos tectos para 2010. ____ 22

Figura 3.3 Emissões de SO2, por sector de actividade. _________________________________ 22

Figura 3.4 Emissões de NOx, por sector de actividade. _________________________________ 23

Figura 3.5 Emissões de COVNM, por sector de actividade. ______________________________ 24 Figura 3.6 Emissões de NH3, por sector de actividade. _________________________________ 25

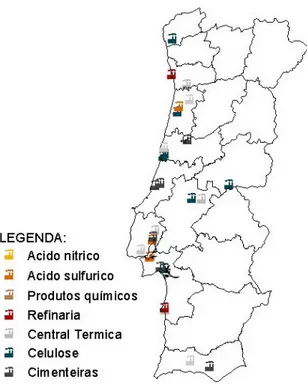

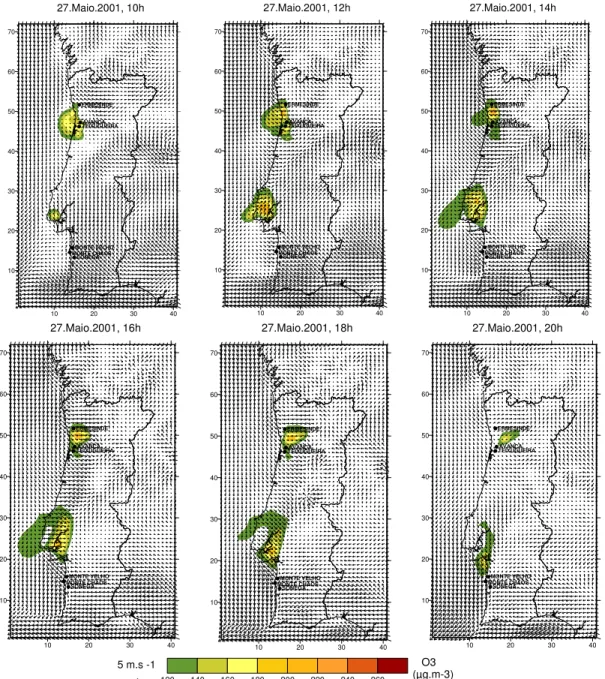

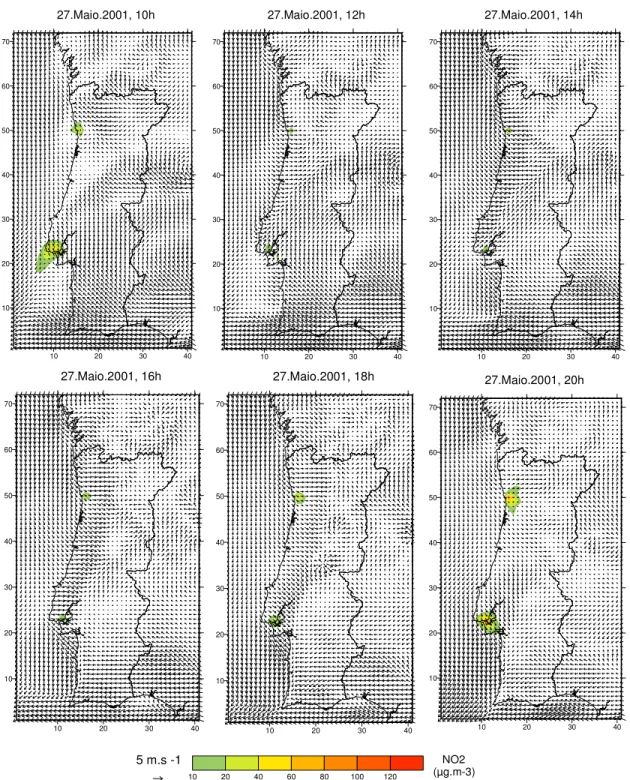

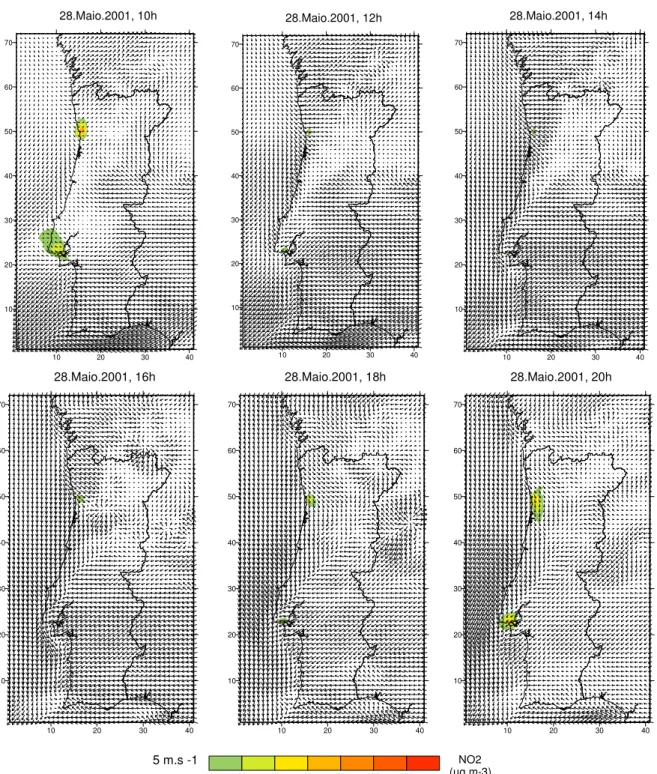

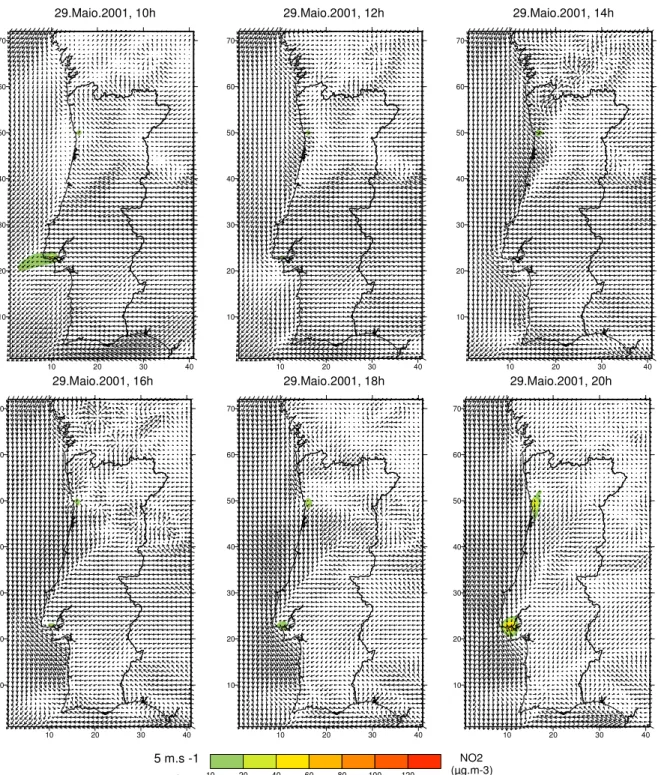

Figura 3.7 Localização das grandes fontes emissoras englobadas na metodologia CORINAIR, em Portugal Continental. _______________________________________________________ 31 Figura 3.8 Esquema de desagregação das emissões segundo a metodologia “top-down”. ______ 32 Figura 4.1 Representação esquemática do sistema MM5 - CAMx. ________________________ 37 Figura 4.2 Pré e pós-processadores que compõem o sistema MM5. _______________________ 38 Figura 4.3 Esquema de pré e pós-processadores que compõem o sistema CAMx.____________ 41 Figura 5.1 Localização das estações de Qualidade do Ar existentes em Portugal [URL2]. ______ 46 Figura 5.2 Situações meteorológicas associadas aos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2001, às 12 horas.

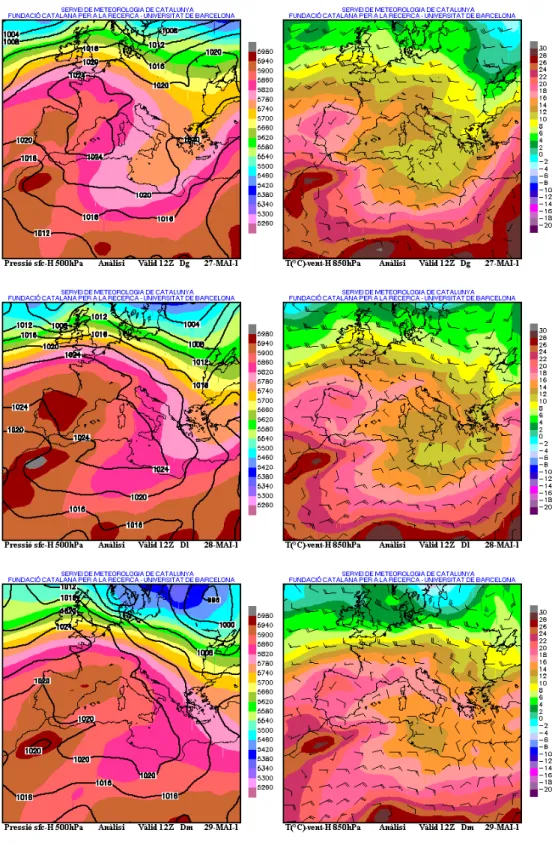

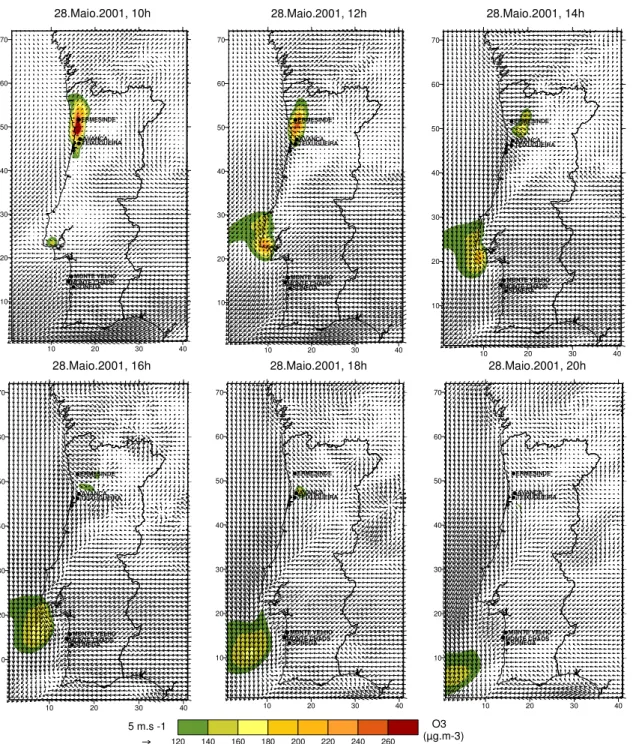

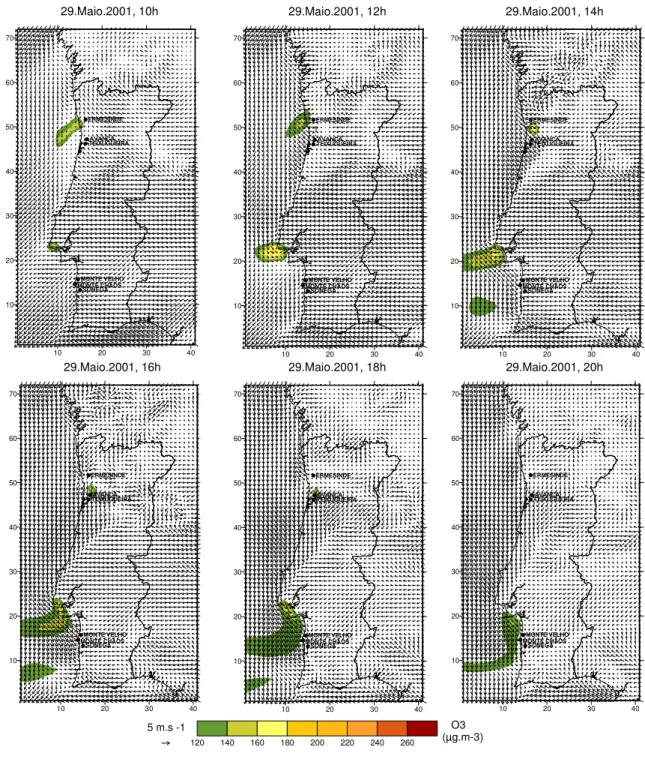

________________________________________________________________________ 49 Figura 5.3 Radiossondagens realizadas em Lisboa (Gago Coutinho) às 12 TUC para os dias 27, 28

e 29 de Maio de 2001. ______________________________________________________ 50 Figura 5.4 Perfis verticais de temperatura potencial para o período de tempo seleccionado, às 0 e 12 horas. ___________________________________________________________________ 51 Figura 5.5 Representação dos vários domínios de simulação do modelo meteorológico, MM5. __ 52 Figura 5.6 Campos de concentrações de ozono simulados para o dia 27.___________________ 53 Figura 5.7 Campos de concentrações de ozono simulados para o dia 28.___________________ 54 Figura 5.8 Campos de concentrações de ozono simulados para o dia 29.___________________ 55 Figura 5.9 Campos de concentrações de NO2 simulados para o dia 27. ____________________ 57

iv

Figura 5.12 Evolução temporal das concentrações horárias de ozono simuladas e medidas nas estações em que houve ultrapassagens, para os dias 27, 28 e 29 de Maio de 2001. ______ 61 Figura 5.13 Domínios de simulação sobre Lisboa e Porto e localização das estações de qualidade

do ar com ultrapassagens ao limiar de informação de ozono para 27, 28 e 29 de Maio de 2001. ________________________________________________________________________ 66 Figura 5.14 Campos de concentração de ozono e de ventos no domínio sobre o Porto para o dia 27

de Maio de 2001.___________________________________________________________ 67 Figura 5.15 Campos de concentração de ozono e de ventos para o domínio sobre Lisboa para o dia

28 de Maio de 2001. ________________________________________________________ 68 Figura 5.16 Evolução temporal das concentrações horárias de ozono simuladas, para os domínios

de Portugal e Porto, e medidas nos dias de ultrapassagens aos limiares de alerta e

informação. _______________________________________________________________ 69 Figura 5.17 Evolução temporal das concentrações horárias de ozono simuladas, para os domínios

de Portugal e Lisboa, e medidas nos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2001. ________________ 70 Figura 5.18 Campos de concentração de NO2 para o domínio sobre o Porto para o dia 27 de Maio

de 2001. _________________________________________________________________ 72 Figura 5.19 Campos de concentração de NO2 para o domínio sobre Lisboa para o dia 27 de Maio de

2001. ____________________________________________________________________ 73 Figura 6.1 Diferenciais dos campos de concentração de ozono entre o cenário de referência (2001)

e os cenários baixo e alto do PTEN (2010). ______________________________________ 77 Figura 6.2 Evolução temporal das concentrações de ozono, para os três dias de simulação, para o

L

ISTA DE

F

IGURAS EM

A

NEXO

Figura A.1 Evolução temporal das concentrações de NO2 simuladas e medidas nas estações em

que houve ultrapassagens ao limiar de informação de ozono, para os dias 27, 28 e 29 de Maio de 2001______________________________________________________________93 Figura B.1 Campos de concentração de ozono com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre o

Porto, para o dia 28 de Maio de 2001___________________________________________95 Figura B.2 Campos de concentração de ozono com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre o

Porto, para o dia 29 de Maio de 2001___________________________________________96 Figura C.1 Campos de concentração de ozono com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre

Lisboa, para o dia 28 de Maio de 2001__________________________________________97 Figura C.2 Campos de concentração de ozono com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre

Lisboa, para o dia 29 de Maio de 2001__________________________________________98 Figura D.1 Campos de concentração de NO2 com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre o Porto,

para o dia 28 de Maio de 2001________________________________________________99 Figura D.2 Campos de concentração de NO2 com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre o Porto,

para o dia 29 de Maio de 2001_______________________________________________100 Figura E.1 Campos de concentração de NO2 com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre Lisboa,

para o dia 28 de Maio de 2001_______________________________________________101 Figura E.2 Campos de concentração de NO2 com resolução de 2 x 2 km, no domínio sobre Lisboa,

para o dia 29 de Maio de 2001_______________________________________________102 Figura F.1 Diferenciais dos campos de concentração entre o cenário de referência e o 2º dia de

simulação, para os cenários baixo e alto________________________________________103 Figura F.2 Diferenciais dos campos de concentração entre o cenário de referência e o 3º dia de

simulação, para os cenários baixo e alto________________________________________105 Figura G.1 Campos de concentração de ozono simulados para os cenários baixos do PTEN para o

1º dia___________________________________________________________________107 Figura G.2 Campos de concentração de ozono simulados para os cenários baixos do PTEN para o

2º dia___________________________________________________________________109 Figura G.3 Campos de concentração de ozono simulados para os cenários baixos do PTEN para o

L

ISTA DE

T

ABELAS

Tabela 2.1 Legislação comunitária mais relevante em termos de protecção da qualidade do ar. __ 9 Tabela 2.2 Legislação nacional mais relevante em termos de protecção da qualidade do ar. ____ 12 Tabela 3.1 Emissões totais anuais por sector de actividade. _____________________________ 20 Tabela 3.2 Abrangência dos instrumentos de política relativamente às emissões totais nacionais em

2010. ___________________________________________________________________ 26 Tabela 3.3 Diferença em relação ao tecto nacional de emissão considerando as diversas opções de

redução de COVNM adicionais. _______________________________________________ 28 Tabela 3.4 Factores sócio-económicos usados na desagregação das emissões. _____________ 32 Tabela 3.5 Emissões, por sector de actividade, para o ano de referência de 2001.____________ 34 Tabela 3.6 Emissões por sector de actividades, para 2010, para os cenários baixo e alto do PTEN.

________________________________________________________________________ 34 Tabela 4.1 Mecanismos químicos implementados, actualmente, no CAMx. _________________ 40 Tabela 4.2 Dados de entrada do CAMx._____________________________________________ 41 Tabela 4.3 Categorias de uso do solo definidas pelo modelo CAMx. _______________________ 42 Tabela 5.1 Lista de ultrapassagens ao limiar de informação de O3 registadas durante o ano 2001. 47

Tabela 5.2 Análise estatística do desempenho do CAMx para Portugal. ____________________ 64 Tabela 5.3 Análise estatística do desempenho do CAMx relativamente ao parâmetro Au. ______ 64 Tabela 5.4 Análise estatística do desempenho do CAMx para os domínios do Porto e Lisboa ___ 71 Tabela 5.5 Análise estatística do desempenho do CAMx relativamente ao parâmetro Au. ______ 71 Tabela 6.1 Valores-alvo para 2010 aplicáveis ao ozono. ________________________________ 76 Tabela 6.2 Valor máximo das médias octo-horárias, em µµµµg.m-3, dos dias simulados __________ 80

L

ISTA DE

A

CRÓNIMOS

BIAS Erro Sistemático Médio

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional CISEP Centro de Investigação Sobre Economia Portuguesa

CLRTAP Convenção sobre Poluição do Ar Transfronteiriça de Longa Distância (acr. Inglês) COVNM Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos

DCTEN Directiva comunitária dos Tectos de Emissão Nacionais

EM Estados-Membros

EQM Erro Quadrático Médio

FC Factor de Correlação

GA Gases Acidificantes

GEE Gases com Efeito de Estufa

GEPE Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica

IA Instituto do Ambiente

PCIP Prevenção e Controlo Integrado de Poluição

PP Planos e Programas

PTEN Programa para os Tectos de Emissão Nacional

Introdução

1.

I

NTRODUÇÃO

A poluição do ar pode ser definida como uma condição da atmosfera em que determinadas substâncias estão presentes em concentrações mais elevadas do que no ar limpo, podendo provocar efeitos nocivos na saúde humana e dos animais, danificar a vegetação ou materiais, reduzir a visibilidade, alterar a radiação e afectar a meteorologia e o clima. Os compostos responsáveis pela poluição atmosférica podem ser tanto de origem natural como antropogénica [Arya, 1999].

Este problema ambiental é transfronteiriço, e os seus efeitos, a curto ou longo prazo, constituem uma preocupação internacional, uma vez que o aumento do nível das emissões de poluentes atmosféricos numa região pode vir a intensificar esses mesmos efeitos, nessa ou noutra região. A revolução industrial acelerou o crescimento económico e demográfico, tendo acentuado o ritmo de exploração de recursos renováveis (como a biomassa) e não renováveis (como os combustíveis fósseis), provocando a degradação da qualidade destes recursos e da paisagem natural e cultural, nomeadamente pela contaminação atmosférica.

O uso de veículos particulares aumentou consideravelmente no Século XX, intensificando o tráfego rodoviário (Figura 1.1) e consequentemente a poluição atmosférica, pela emissão de poluentes atmosféricos, como os óxidos de azoto (NOx), óxidos de enxofre (SOx), chumbo (Pb), monóxido de

carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2).

Introdução

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

2

A grande preocupação em torno da poluição atmosférica prende-se essencialmente com o reflexo que a evidente acumulação dos poluentes atmosféricos tem na saúde e no bem estar humano. A Figura 1.2 representa de uma forma esquemática a relação entre os vários sectores de actividade, os principais poluentes emitidos e os seus principais efeitos [adaptado de Larssen, 2004].

SECTOR Transporte marítimo Doméstico Agricultura Indústria Geração de energia Transporte rodoviário QUALIDADE DO AR Deposição e acumulação de substâncias tóxicas Outros compostos PM10, SO2, NO2 Ozono troposférico Eutrofização Deposição ácida EFEITOS Natureza/ Biodiversidade Colheitas Materiais Saúde EMISSÕES Metais pesados POP PM COV NH3 NOx SO2 SECTOR Transporte marítimo Doméstico Agricultura Indústria Geração de energia Transporte rodoviário SECTOR Transporte marítimo Doméstico Agricultura Indústria Geração de energia Transporte rodoviário Transporte marítimo Doméstico Agricultura Indústria Geração de energia Transporte rodoviário QUALIDADE DO AR Deposição e acumulação de substâncias tóxicas Outros compostos PM10, SO2, NO2 Ozono troposférico Eutrofização Deposição ácida QUALIDADE DO AR Deposição e acumulação de substâncias tóxicas Outros compostos PM10, SO2, NO2 Ozono troposférico Eutrofização Deposição ácida EFEITOS Natureza/ Biodiversidade Colheitas Materiais Saúde EFEITOS Natureza/ Biodiversidade Colheitas Materiais Saúde EMISSÕES Metais pesados POP PM COV NH3 NOx SO2

Figura 1.2 Relação entre as emissões de cada sector de actividades, qualidade do ar e efeitos associados. Apesar do contributo de Portugal em termos de emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes não ser significativo ao nível do continente europeu, o nosso país comprometeu-se a cumprir em 2010 os limites estabelecidos no Protocolo de Gotemburgo e na Directiva Comunitária dos Tectos de Emissão Nacionais (DCTEN), estes últimos mais ambiciosos que os de Gotemburgo. Os sectores da indústria, dos transportes, da agricultura e da produção de energia, com predominância para este último, são os que mais contribuem para a emissão dos gases acidificantes e eutrofizantes.

As medidas a aplicar no âmbito da redução dos gases com efeito de estufa (GEE), descritas no Programa Nacional para as Alterações Climáticas não deixarão de se repercutir de forma positiva na redução das substâncias acidificantes e eutrofizantes. A elaboração de um Programa Específico para os Tectos de Emissão Nacional permite identificar as medidas a introduzir nos diversos sectores contribuintes, tendo em vista as metas estabelecidas.

A Directiva Quadro da Qualidade do Ar (Directiva n.º 1996/62/CE), transposta para o direito interno pelo Decreto – Lei n.º 276/99 de 23 de Julho, estipula no seu artigo 8º, ponto 3, que os

Estados-Introdução

Membro (EM) devem elaborar e implementar Planos e Programas (PP) nas áreas em que os níveis de um ou mais poluentes são superiores ao valor-limite acrescido da margem de tolerância, ou ao valor-limite quando a margem de tolerância não tenha sido fixada ou não se aplique. De acordo com o mesmo Decreto-Lei, compete às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRs), do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, monitorizar a qualidade do ar na área da sua jurisdição e informar as autoridades competentes e o público em geral, acerca da ocorrência de situações de ultrapassagem dos limiares citados.

Ao nível nacional, o Instituto do Ambiente gere os dados da rede de monitorização da qualidade do ar, constituída, actualmente, por 70 estações, de três tipos diferentes (tráfego, industrial e fundo), geridas pelas CCDRs Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Direcção Regional do Ambiente da Região Autónoma da Madeira, distribuídas por todo o país. As estações de monitorização da qualidade do ar localizam-se quase exclusivamente junto à costa e nos grandes aglomerados populacionais, em especial Lisboa e Porto. Por sua vez, as medições nas estações de monitorização não são habitualmente representativas da qualidade do ar numa área muito alargada. A Directiva Quadro propõe a utilização de outras técnicas de avaliação, nomeadamente a modelação da qualidade do ar ambiente. Assim, os modelos numéricos revelam-se ferramentas muito úteis, pois permitem fornecer estimativas de concentrações em áreas onde não existam estações de qualidade do ar e identificar ultrapassagens aos valores limite, em todo o território nacional, demostrando ter um papel muito importante na gestão da qualidade do ar e na posterior ajuda em tomadas de decisão. No entanto, é imperativo que estes modelos sejam devidamente validados com dados reais observados, para que possam ser utilizados com confiança. Os modelos não são perfeitos, no sentido em que têm erros e incertezas associadas quer ao nível dos processos físicos representados matematicamente, como é o caso da turbulência, que é um fenómeno aleatório da natureza e, portanto, não pode ser descrito ou previsto com precisão, quer ao nível de dados de entrada, estrutura do modelo ou algoritmo numérico [Chang et al., 2004]. Contudo, a qualidade dos dados reais nem sempre é a melhor, pois nem sempre se verifica 75% de eficiência na monitorização destes valores devido ao mau funcionamento do equipamento, além de que as estações de qualidade do ar têm inerentemente ligadas a si uma área limitada de representatividade.

O presente trabalho teve como principais objectivos avaliar a qualidade do ar em duas situações: numa situação meteorológica que favorece a produção de ozono fotoquímico com emissões

Introdução

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

4

hipotética para a qual se consideraram dois cenários de emissões que constam do Programa para os Tectos de Emissão Nacional (PTEN), a cumprir em 2010.

De modo a cumprir estes objectivos, utilizou-se o modelo fotoquimico CAMx – Comprehensive Air Quality Model with Extensions - e a sua capacidade de nesting, que foi aplicada a duas áreas mais pequenas, as grandes áreas urbanas do Porto e Lisboa, de forma a melhorar os resultados obtidos na simulação sobre o domínio nacional. Este modelo necessita, entre outra informação, dos resultados de um modelo meteorológico. No âmbito deste trabalho utilizaram-se como dados de entrada do CAMx os resultados do modelo da Pennsylvania State University / National Center for Atmospheric Research (PSU/NCAR), conhecido por MM5 – Mesoscale Model. O modelo fotoquímico foi validado previamente à sua aplicação aos cenários de 2010, com base em dados observados da rede nacional de qualidade do ar e através da análise estatística.

O trabalho apresentado divide-se em sete capítulos. Sendo este o primeiro, no segundo capítulo é feita uma revisão dos planos e programas internacionais, comunitários e nacionais que consideram a qualidade do ar, com o intuito de evitar, prevenir e limitar os efeitos nocivos da poluição atmosférica sobre a saúde humana e sobre o ambiente. O terceiro capítulo apresenta os cenários de emissões do PTEN, assim como a metodologia “top-down” utilizada na desagregação de emissões em área, utilizadas posteriormente na simulação numérica. A descrição dos diferentes componentes numéricos dos modelos MM5 e CAMx é efectuada no capítulo quatro. O quinto capítulo compreende a simulação numérica e avaliação estatística para um episódio de ultrapassagem dos valores limite de ozono, ocorrido em 2001. Este capítulo incluí também a simulação da qualidade do ar utilizando a capacidade de nesting do CAMx, com maior resolução da malha de cálculo, para as áreas mais pequenas, sobre Lisboa e Porto. No capítulo seis é feita a simulação dos cenários de emissões do PTEN para 2010, utilizando o modelo fotoquimico CAMx. Finalmente, no sétimo capítulo, são apresentadas as conclusões deste estudo, juntamente com algumas recomendações e sugestões para desenvolvimentos futuros.

A importância deste trabalho reflecte-se no ainda reduzido conhecimento da qualidade de ar no futuro. Muitas são as Directivas e Decretos - Lei existentes que visam a redução de emissões com o intuito de melhorar a qualidade do ar e os seus impactes na saúde humana, ecossistemas e materiais. Porém, as consequências de todos os instrumentos políticos em curso ou em planeamento, ainda não são suficientemente conhecidas. Assim, o presente trabalho pretende

Introdução

demonstrar que os cenários do PTEN são adequados ao desenvolvimento do país, com base na evolução das emissões por sector de actividade e consequente impacte na qualidade do ar.

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

2.

P

LANOS E

P

ROGRAMAS

I

NTERNACIONAIS

,

C

OMUNITÁRIOS E

N

ACIONAIS

2.1.

I

NSTRUMENTOS

I

NTERNACIONAIS E

C

OMUNITÁRIOS

A poluição do ar nas suas diversas dimensões - global, regional e local - com particular importância em zonas urbanas tem sido uma das principais preocupações ambientais europeias desde o final dos anos 70. De forma a melhorar a qualidade do ar e de vida dos cidadãos europeus, a União Europeia (UE) tem actuado a vários níveis através da promoção da investigação, elaboração de legislação comunitária, participação em acordos internacionais e sectoriais de redução da poluição transfronteiriça, promovendo e integrando os requisitos de protecção ambiental nos diversos sectores (nomeadamente energético e de transportes).

A política de gestão da qualidade do ar é complexa, com implicações em vários domínios. Dada a sua natureza transversal impõe-se uma articulação entre diferentes instrumentos legais disponíveis para uma gestão eficaz.

A Convenção sobre Poluição do Ar Transfronteiriça de Longa Distância (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - CLRTAP) foi o primeiro instrumento legal

internacional a lidar com os problemas de poluição transfronteiriços, nomeadamente o da acidificação, com destaque para o dióxido de enxofre (SO2), tendo entrado em vigor em 1983 e

impondo a cooperação internacional – política e científica – como forma privilegiada e essencial para resolver as questões da poluição do ar. A Convenção inclui oito Protocolos específicos, destacando-se o EMEP e o de Gotemburgo:

• O Protocolo EMEP (programa comum de vigilância contínua e avaliação do transporte a

longa distância dos poluentes atmosféricos na Europa), que entrou em vigor a 18 de Abril de 1989, pretende definir as medidas apropriadas para o financiamento do EMEP, não abrangidas pela CLRTAP, de forma a que os custos resultantes do programa de monitorização (instrumento principal de avaliação da poluição atmosférica na Europa) possam ser partilhados. Além da questão financeira, é objectivo do EMEP, fornecer aos governos informação sobre o transporte e deposição dos poluentes atmosféricos, através da monitorização, inventariação de emissões e modelação da

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

8

• O Protocolo de Gotemburgo foi adoptado em 30 de Novembro de 1999, estabelecendo

tectos de emissão para os gases acidificantes (GA) em 2010, com vista a reduzir a acidificação, eutrofização e ozono ao nível do solo. Estes tectos foram negociados com base em avaliações técnicas e científicas sobre os efeitos da poluição e as opções para a sua redução. Este protocolo estabelece ainda medidas para controlar as emissões de amoníaco (NH3) de fontes agrícolas,

valores-limite para emissões de enxofre, NOx e compostos orgânicos voláteis não metânicos

(COVNM) em fontes estacionárias e fontes móveis, assim como especificações de emissões para combustíveis de transportes e respectivos prazos para o seu cumprimento.

A Directiva n.º 96/62/CE, de 27 de Setembro, define os princípios de base da estratégia da UE em

matéria de avaliação e gestão da qualidade do ar, com o intuito de evitar, prevenir e limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana e sobre o ambiente. Esta Directiva revê a legislação existente, nomeadamente para o SO2 e partículas (Directiva n.º 80/779, de 15 de Julho), Pb

(Directiva n.º 82/884/CE, de 3 de Dezembro), dióxido de azoto (NO2) (Directiva n.º 85/203/CE, de 7

de Março) e ozono (Directiva n.º 92/72/CE, de 21 de Setembro), introduzindo novos limites de qualidade do ar para poluentes ainda não regulamentados, como o benzeno (C6H6), o monóxido de

carbono (CO), hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs), cádmio (Cd), arsénio (As), níquel (Ni) e mercúrio (Hg). Esta é a Directiva-Quadro da Qualidade do Ar, na medida em que enquadra uma

série de legislação posterior (Directivas-filhas) relativa à fixação dos valores-limite e limiares de alerta, a cumprir para os poluentes abrangidos. A Directiva-Quadro estabelece como pilar para a sua implementação um procedimento comum para a UE, no que se refere à troca de informação e dados relativos a redes e estações de monitorização de qualidade de ar, incluindo informação ao público. O artigo 5º da Directiva-Quadro refere a necessidade de se proceder a uma avaliação preliminar da qualidade do ar, com o objectivo de obter informação das concentrações de poluentes em todo o território nacional de cada EM. Posteriormente, a implementação das Directivas-filhas permitirá definir a estratégia de avaliação a desenvolver para todas as zonas e aglomerações (unidades de gestão da qualidade do ar).

Para além desta Directiva-Quadro, muitos outros instrumentos comunitários foram elaborados com vista à melhoria da qualidade do ar, listando-se na Tabela 2.1 a legislação que se considera mais relevante, evidenciando a transversalidade da gestão da qualidade do ar.

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

Tabela 2.1 Legislação comunitária mais relevante em termos de protecção da qualidade do ar.

LEGISLAÇÃO OBJECTIVO

Directiva n.º 94/63/CE, 20 de Dezembro

Controlar as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes do armazenamento de gasolinas e da sua distribuição dos terminais para as estações de serviço.

Directiva n.º 96/61/CE, de 24 de Setembro (Directiva de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição ou Directiva PCIP)

Evitar ou reduzir as emissões provenientes das instalações industriais comunitárias para a atmosfera, água e solo, de modo a alcançar um nível elevado de protecção do ambiente.

Decisão do Conselho n.º 97/101/CE, de 27 de Janeiro

Elaborar o procedimento para a troca de informação e de dados relativos à qualidade do ar ambiente na UE, relativamente às redes e estações nacionais estabelecidas pelos próprios EM para medição dos poluentes atmosféricos abrangidos pela Directiva-Quadro da qualidade do ar.

Directiva n.º 98/69/CE, de 13 de Outubro (altera a Directiva n.º 70/220/CEE)

Aproximar as legislações dos EM respeitantes às medidas a tomar contra a poluição do ar pelos gases provenientes dos motores de ignição comandada, que equipam os veículos a motor.

Directiva n.º 98/70/CE de 13 de Outubro (altera a Directiva n.º 93/12/CEE)

Relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel.

Directiva n.º 1999/13/CE, de 11 de Março

Limitar as emissões de certas actividades e instalações que utilizam solventes orgânicos, com o objectivo de reduzir em 67% essas emissões em 2007, em relação a 1990.

Directiva n.º 1999/30/CE, de 22 de Abril (primeira Directiva-filha)

Limitar os valores de emissão para o NO2, SO2, Pb e PM10 (matéria

particulada com diâmetro equivalente aerodinâmico inferior a 10 µm).

Directiva n.º 1999/32/CE, de 26 de Abril

Reduzir as emissões de SO2 resultantes da combustão de certos

tipos de combustíveis líquidos, impondo medidas quanto ao teor de enxofre em determinados combustíveis líquidos derivados do petróleo.

Directiva n.º 2000/69/CE, de 16 de

Novembro (segunda Directiva-filha) Limitar os valores para o C6H6 e para o CO, no ar ambiente.

Directiva n.º 2000/76/CE, de 4 de Dezembro

(Directiva Incineração de Resíduos)

Prever ou reduzir a poluição atmosférica, da água e do solo, resultante da incineração e co-incineração de resíduos, bem como dos riscos daí resultantes para a saúde humana.

Directiva n.º 2001/80/CE, de 23 de Outubro (Directiva para Grandes Instalações de Combustão)

Reduzir, por etapas, as emissões anuais de SO2 e NOx provenientes

de instalações existentes e fixar valores-limite de emissão para o SO2, NOx e partículas para as novas instalações.

Directiva n.º 2001/81/CE, de 23 de Outubro

Estabelecer para os diferentes EM a obrigação de desenvolverem um Programa para os Tectos de Emissão Nacional (PTEN) na

limitação de emissões dos GA, com o objectivo de atingir até 2010, os tectos de emissão nacional atribuídos a estes.

Directiva n.º 2001/100/CE, de 7 de Dezembro

Alterar a Directiva n.º 70/220/CEE relativa à aproximação das legislações dos EM respeitantes às medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor.

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

10

limiar de alerta e um limiar de informação sobre as concentrações deste no ar ambiente. Esta Directiva é compatível com a Directiva Tectos e inclui requisitos melhorados para a monitorização do ozono.

Directiva n.º 2003/76/CE, de 11 de

Agosto Relativa às medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor. Directiva n.º 2003/87/CE, de 13 de

Outubro

Relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de GEE na Comunidade e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho.

Directiva n.º 2004/101/CE, de 13 de Novembro

Altera a Directiva 2003/87/CE relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade, no que diz respeito aos mecanismos baseados em projectos do Protocolo de Quioto.

A quarta Directiva filha (COM (2003) 423 final) está em preparação, incidindo a sua proposta sobre os restantes poluentes incluídos na Directiva-Quadro, ou seja, PAHs, Cd, As, Ni e Hg.

Existem ainda outros instrumentos que foram criados para contribuir para a melhoria da qualidade do ar, nomeadamente:

• A Estratégia da UE de Combate à acidificação (COM (97) 88 final), que se baseia

essencialmente na redução de emissões de SO2. A maior redução de emissões nesta estratégia

proposta para o SO2, relativamente ao NOx, resulta do facto de se ter detectado que, em termos de

custo/benefício, existe maior potencial para a redução de SO2, uma vez que este poluente é

originado sobretudo por grandes fontes emissoras controláveis (centrais termoeléctricas) enquanto o NOx é também emitido por uma grande variedade de fontes de dimensão menor, como veículos

automóveis.

• Acordo estabelecido entre a Associação Europeia dos Construtores de Automóveis e a

Comissão Europeia, com vista a reduzir as emissões de CO2 provenientes dos veículos

automóveis (COM (1998) 495).

• O 6º Programa de Acção em matéria de Ambiente (COM (2001) 264 final), que define

“Ambiente e Saúde” como uma das quatro áreas primordiais sobre as quais se torna necessário concentrar novos esforços, nomeadamente em termos de combate à poluição atmosférica, pretendendo-se atingir níveis de qualidade do ar que não suscitem impactes inaceitáveis e riscos sobre a saúde humana e ambiente.

• A EuroAirnet, rede de monitorização europeia da qualidade do ar, que está a ser

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

objectivo principal é o de melhorar significativamente a extensão espacial e temporal dos relatórios da qualidade do ar na Europa.

• O primeiro Programa Auto-Oil foi lançado em 1992 para disponibilizar a base analítica na

fixação das normas obrigatórias de emissão dos veículos e da qualidade dos combustíveis, com efeito a partir de 2000. Envolveu a indústria automóvel e de refinaria europeia, de forma a avaliar objectivamente os meios mais económicos para redução das emissões provenientes do sector dos transportes rodoviários, assegurando o cumprimento dos princípios-chave (eficiência de custos, fundamentação científica sólida e de transparência). O programa foi concluído em 1996, adoptando-se a COM (1996) 248. Esta comunicação foi acompanhada por propostas que levaram à adopção de Directivas como as 98/69/CE e 98/70/CE (Tabela 2.1).

• O Programa Auto-Oil II surgiu em 1997 de forma a estabelecer um quadro consistente para

a avaliação de diferentes opções políticas para redução de emissões, tendo contado com um envolvimento mais abrangente dos intervenientes e tendo sido dirigido a uma gama mais vasta de medidas para redução de emissões, relativamente ao Programa Auto-Oil I. Os resultados foram apresentados pela COM (2000) 626 final, evidenciando medidas úteis a tomar no sector dos transportes.

• O programa CAFE (Clean Air for Europe - COM (2001) 245) é um programa destinado a

criar, através de medidas economicamente eficientes, uma estratégia integrada com objectivos e medidas concretas, para protecção contra os efeitos da poluição atmosférica na saúde humana e ambiente. Este programa estabelece a prioridade de acção relativamente aos problemas de poluição atmosférica associados ao ozono troposférico e PM10, sendo também objectivos, recolher e

validar informação científica relativa aos efeitos da poluição atmosférica.

• A Política Agrícola Comum assume um papel importante na implementação de medidas

agro-ambientais que contribuem para a redução da emissão de NH3 para a atmosfera,

nomeadamente a proveniente de explorações pecuárias [URL 1].

2.2.

I

NSTRUMENTOS

N

ACIONAIS

Para além dos instrumentos internacionais, existem vários ao nível nacional referentes à promoção de uma melhoria da qualidade do ar. A Tabela 2.2 descreve os mais relevantes e importantes

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

12

Tabela 2.2 Legislação nacional mais relevante em termos de protecção da qualidade do ar.

LEGISLAÇÃO OBJECTIVO

Decreto - Lei n.º 45/80, de 12 de Julho Ratificar a CLRTAP (Convenção sobre Poluição do Ar Transfronteiriça de Longa Distância).

Decreto - Lei n.º 181/95, de 26 de Julho

Criar o Sistema de Incentivos à Melhoria do Impacte Ambiental dos Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, nomeadamente na qualidade do ar, através da redução quer do número de veículos em circulação quer do impacte destes na atmosfera.

Portaria n.º 646/97, de 11 de Agosto Transpor para o direito interno a Directiva n.º 94/63/CE. Decreto - Lei n.º 186/99 de 31 de Maio Estabelecer as disposições aplicáveis à cessação da comercialização da gasolina com chumbo.

Decreto - Lei n.º 276/99, de 23 de Julho Transpor a Directiva-Quadro da qualidade do ar para o direito interno, revogando o Decreto - Lei n.º 352/90.

Decreto - Lei nº 194/2000, de 21 de Agosto

Prevenir e controlar de uma forma integrada a poluição proveniente de certas actividades e estabelecer medidas destinadas a evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões dessas actividades para o ar, a água ou o solo. Prevenir e controlar o ruído e a produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de protecção do ambiente no seu todo, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º96/61/CE, de 24 de Setembro.

Decreto – Lei n.º 202/2000, de 1 de Setembro

Regulamentar as homologações de veículos, sistemas e unidades técnicas relativamente às emissões poluentes e, simultaneamente, transpor para o direito interno as Directivas n.º 98/69/CE e 98/77/CE.

Decreto - Lei n.º 28/2000, de 10 de

Novembro Transpor para o direito interno a Directiva n.º 1999/32/CE.

Decreto - Lei n.º 242/2001, de 31 de Agosto

Reduzir os efeitos directos e indirectos das emissões de COV para o ambiente, resultantes da aplicação de solventes orgânicos em certas actividades e instalações, bem como dos riscos potenciais dessas emissões para a saúde humana e para o ambiente, transpondo para a ordem interna a Directiva n.º1999/13/CE.

Decreto – Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril

Transpor para o direito interno as primeira e segunda Directivas filhas da Directiva-Quadro da qualidade do ar e estabelecer valores limite de concentração no ar ambiente de poluentes, para entrarem em vigor a partir de 2005 (SO2 e PM10) e 2010

(NOx e C6H6).

Decreto - Lei n.º 72-D/2003, de 14 de Abril

Transpor para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/100/CE, , de 7 de Dezembro, e alterar o Regulamento das Homologações CE de Veículos, Sistemas e Unidades Técnicas, relativamente às Emissões Poluentes, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 202/2000, de 1 de Setembro.

Decreto - Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto

Estabelecer limitações às emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de grandes instalações de combustão, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 2001/80/CE, de 23 de Outubro.

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

Decreto - Lei n.º 193/2003, de 22 de Agosto

Fixar os tectos de emissão nacionais de determinados poluentes atmosféricos, tomando como referência os anos de 2010 e 2020, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/81/CE, de 23 de Outubro.

Decreto - Lei nº 320/2003, de 20 de Dezembro

Estabelecer objectivos de longo prazo, valores alvo, limiar de alerta e limiar de informação ao público para as concentrações do ozono no ar ambiente, bem como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esse poluente, em execução do disposto no artigo 4º e artigo 5º do Decreto-Lei n.º 276/1999, de 23 de Julho, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/3/CE, de 12 de Fevereiro, relativa ao ozono no ar ambiente.

Decreto - Lei nº 78/2004 de 3 de Abril

Estabelecer o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos apropriados à garantia da protecção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações.

Decreto - Lei n.º 20/2004, de 20 de Agosto de 2004

Aprovar o Protocolo à Convenção de 1979 sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância relativo à Redução da Acidificação, Eutrofização e Ozono Troposférico, assinado em Gotemburgo em 1 de Dezembro de 1999. Decreto-Lei nº 233/2004, de 14 de

Dezembro

Estabelecer o regime de comércio de licenças de emissão de GEE na UE, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/87/CE, de 13 de Outubro.

No âmbito dos compromissos internacionais e comunitários assumidos relativamente à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC), à CLRTAP e à DCTEN, Portugal submete anualmente o inventário dos GEE e outros poluentes atmosféricos. Os poluentes em causa são: CO2, metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos (HFCs),

perfluorocarbonetos (PFCs), hexafluoreto de enxofre (SF6), SO2, NOx, CO, COVNM, e NH3. Os

dados disponíveis actualmente foram fornecidos em 2004, sendo referentes ao período 1990-2002 [URL2].

Tendo em conta esta informação, a legislação internacional, comunitária e nacional existente, seleccionaram-se, no âmbito do trabalho aqui desenvolvido, os cenários de emissões definidos pelo PTEN para simulação da qualidade do ar em 2010, avaliando o cumprimento da legislação comunitária em vigor. Estes cenários consideram todos os outros instrumentos de política e apresentam dados compatíveis com os mecanismos necessários para a simulação numérica. A Figura 2.1 mostra a articulação do PTEN com outros instrumentos de política comunitária e nacional

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

14

Figura 2.1 Articulação do PTEN com outros instrumentos de política comunitária e nacional.

A Directiva n.º 2001/81/CE de 23 de Outubro do Parlamento e do Conselho Europeus, transposta para a legislação nacional para o Decreto Lei 193/2003 de 22 de Agosto, estabelece para Portugal a obrigação de desenvolver um programa nacional para a redução das emissões dos poluentes SO2,

Planos e Programas Internacionais, Comunitários e Nacionais

foram atribuídos por negociação e estudos técnicos e económicos, baseados no modelo RAINS (“Regional Air Pollution INformation and Simulation”), nomeadamente:

160 ktoneladas de SO2

250 ktoneladas de NOx

180 ktoneladas de COVNM 90 ktoneladas de NH3

O PTEN, enquanto programa do Governo Português, tem como objectivo definir a estratégia nacional para o cumprimento dos tectos de emissões supracitados e, assim, da Directiva Tectos (Directiva n.º 2001/81/CE).

Como se teve oportunidade de observar, a grande maioria dos instrumentos de gestão de qualidade do ar aplicados ou regulamentados em Portugal, tem origem comunitária, sendo transpostos, posteriormente, para o direito português, enquanto outros têm origem nacional. Uma vez que a política do ambiente, em particular a da qualidade do ar é complexa e tem diversas e profundas implicações nos vários domínios em que actua, é crucial ter sistematizado este lato conjunto de instrumentos.

O capítulo 3 apresenta os cenários de emissões definidos pelo PTEN, assim como a eficácia dos instrumentos políticos em vigor e em implementação na redução das emissões dos vários sectores de actividade, para os poluentes contemplados na Directiva Tectos.

Definição de Cenários Futuros

3.

D

EFINIÇÃO DE

C

ENÁRIOS

F

UTUROS

3.1.

C

ENÁRIOS DE

E

MISSÕES

–

P

ROGRAMA PARA OS

T

ECTOS DE

E

MISSÃO

N

ACIONAL

Tal como referido no capítulo 2, a Directiva 2001/81/CE, do Parlamento e do Conselho Europeus, de 23 de Outubro estabelece para os diferentes Estados-Membros a obrigação de desenvolver um programa nacional para a redução das emissões dos poluentes: SO2, NOx, COVNM e NH3, com o

objectivo de atingir, até 2010, os tectos de emissão nacional que lhes foram atribuídos.

Estes poluentes atmosféricos, designados GA, têm como principal origem as actividades de combustão, incluindo os transportes, as actividades agrícolas (aplicação de fertilizantes e pecuária), e os processos industriais com utilização de solventes. Os GA são responsáveis por uma gama de efeitos nefastos no ambiente, nomeadamente acidificação, eutrofização e efeitos provocados por elevadas concentrações de ozono ao nível do solo.

Assim, Portugal desenvolveu o PTEN com o objectivo de cumprir a Directiva Tectos, supracitada. Este programa compreendeu o desenvolvimento de três cenários de emissões: o cenário de referência, no ano de 2000, e dois cenários de emissões futuros, designados por “alto” e “baixo”, para 2010.

Os estudos de base que sustentam a construção de cenários de cumprimento de legislação alicerçam-se em informação que contém diferentes graus de incerteza. Estes graus de incerteza são importantes e devem ser considerados na interpretação do esforço de redução exigido ao país para o cumprimento dos tectos de emissão que lhe foram atribuídos. Para além dos factores de incerteza associados usualmente a este tipo de exercício, por exemplo, no que se refere à construção de cenários de projecção de consumos de energia, deve chamar-se a atenção para o seguinte [PTEN, 2002]:

Informação de base, nomeadamente sobre factores de emissão utilizados - na sua maior parte, os factores de emissão são adaptados da literatura e não resultam de uma monitorização real do processo, com excepção de casos pontuais;

Definição de Cenários Futuros

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

18

Avaliação do potencial de eficácia ambiental associado à implementação de instrumentos de política ambiental, já em curso ou em planeamento. A título exemplificativo, podem destacar-se: (i) a Directiva n.º 96/61/CE relativa à Prevenção e Controlo Integrado de Poluição (PCIP), transposta para o direito nacional pelo Decreto – Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, que se encontra actualmente em fase de implementação e sobre a qual se regista um elevado nível de incerteza quanto a Valores Limites de Emissão a adoptar para as instalações dos diversos sectores e (ii) a Directiva n.º 2004/101/CE sobre o Comércio de Emissões à escala comunitária, que tem inevitavelmente impacte na tomada de decisão dos agentes operadores abrangidos, no que se refere aos seus investimentos – prioridades, objecto, dimensão, cronogramas de implementação – para redução das emissões de GEE, os quais podem incidir na promoção da eficiência energética (dos processos e/ou produtos), traduzindo-se, por conseguinte, na redução do consumo de energia.

A elaboração do PTEN exige a produção de estimativas de emissões dos GA acima referidos, associadas à dinâmica económica Portuguesa, no período 2000-2010.

O cenário de referência do PTEN é entendido como o cenário decorrente de cenários demográficos, macro-económicos e sectoriais, de médio-longo prazo, ajustado do potencial de redução de emissões de GA, resultantes da implementação dos instrumentos de política ambiental em vigor no período entre 2000 até 2010. Os cenários macro-económicos foram desenvolvidos pelo Centro de Investigação Sobre Economia Portuguesa (CISEP) para a Rede Eléctrica Nacional. O Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica (GEPE), do Ministério da Economia, por sua vez, partindo dos cenários macro-económicos desenvolvidos pelo CISEP, procedeu ao estabelecimento de cenários sectoriais compatíveis com os cenários macro-económicos e instrasectorialmente coerentes [PTEN, 2002]. É sobre o cenário de referência que se estima o esforço adicional de redução destes poluentes, por forma a que Portugal cumpra os limites estabelecidos pela Directiva Tectos, e que constitui o principal objectivo do PTEN.

De forma sucinta, o processo de produção das estimativas de emissões de GA, no cenário de referência envolveu a realização das seguintes tarefas [PTEN, 2002].

Adopção de cenários demográficos, macro-económicos, sectoriais e de preços da energia, de médio-longo prazo;

Definição de Cenários Futuros

Tradução dos cenários económicos em cenários de procura de energia, com recurso a um modelo técnico-económico de procura de energia e à sua calibração;

Estimativa das emissões dos GA associados aos cenários sócio-económicos e energéticos;

No âmbito do PTEN foram adoptados os cenários de evolução macro-económica desenvolvidos pelo CISEP, designados por cenário alto e cenário baixo [PTEN, 2002]. No que se refere aos

cenários sectoriais considerados, estes assentam em trabalho do GEPE, realizado a partir dos cenários do CISEP. A sua caracterização foi feita através da explicitação das taxas médias anuais de variação real do Valor Acrescentado Bruto (VAB), para os diferentes sectores de actividade económica. Estes valores de VAB integram também os cenários tecnológicos associados ao consumo de energia. Estes cenários sectoriais foram validados pelos agentes económicos sectoriais respectivos. No que concerne à evolução demográfica, foram utilizados dados dos Censos de 2001 [Censos, 2001]. Finalmente, com base no modelo de procura de energia foram produzidas as estimativas das emissões dos GA associadas aos cenários considerados [PTEN, 2002].

Em Maio de 2004, o Instituto do Ambiente finalizou uma revisão das emissões do PTEN, tendo em conta instrumentos de política comunitária e nacional, que se encontram em fase de implementação ou planeamento (ver ponto 3.2). Da natureza desses instrumentos decorrem impactes, directos ou indirectos, sobre as emissões de GA, num horizonte temporal relevante no âmbito da Directiva Tectos, dada a sua implementação ocorrer antes do período de cumprimento da mesma, 2010. A Tabela 3.1 apresenta os valores de emissões totais, actualmente disponíveis, em kton, para os cenários de referência (para o ano de 2000) e cenários baixo e alto (para o ano de 2010), assim como a redução face ao tecto, em termos percentuais e totais, de SO2, NOx, COVNM e NH3, nos

Definição de Cenários Futuros

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

20

Tabela 3.1 Emissões totais anuais por sector de actividade.

SO2 NOx COVNM NH3

Emissões Totais do PTEN (kton)

Referência Baixo Alto Referência Baixo Alto Referência Baixo Alto Referência Baixo Alto

1. Oferta de energia 215,3 67,8 72,5 81,3 27,7 29,5 32,5 13,2 14,1 0,0 0,0 0,0

1.1 Geração de electricidade 160,4 51,7 53,8 74,5 26,7 28,1 0,6 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 1.2 Refinação, armazenamento e

distribuição de produtos petrolíferos 54,1 16,2 18,7 6,7 1,0 1,4 31,5 12,1 12,8 0,0 0,0 0,0 1.3 Outros sub-sectores da indústria

de energia 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 2. Indústria e Construção 94,7 62,7 64,2 56,3 57,7 60,6 107,1 107,9 122,7 3,5 1,0 1,1 2.1 Indústria extractiva 0,3 0,1 0,1 0,9 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 2.2 Metalurgia (inclui SN) 5,3 0,4 0,4 1,1 0,4 0,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3 Química 18,5 11,2 11,6 7,4 7,2 7,5 42,5 43,9 50,8 3,4 0,9 1,0 2.4 Têxteis 13,2 4,8 5,1 2,6 2,7 3,0 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 2.5 Pasta e papel 23,1 17,1 17,5 9,4 9,4 9,7 13,2 14,8 16,2 0,0 0,0 0,0 2.6 Madeira e Cortiça 3,4 1,6 1,6 0,8 0,9 0,9 2,3 2,4 2,6 0,0 0,0 0,0 2.7 Cimento 2,8 3,3 3,3 15,5 16,1 16,1 2,6 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 2.8 Cerâmica 12,0 17,0 17,0 2,9 3,4 3,8 2,2 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 2.9 Vidro 2,4 1,4 1,4 3,5 2,3 2,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2.10 Alimentação e bebidas 10,7 4,4 4,5 2,9 3,1 3,2 13,1 8,7 9,6 0,0 0,0 0,0 2.11 Metalomecânica e outras 0,9 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 2,5 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0

2.12 Construção e obras públicas 2,1 1,1 1,2 8,8 10,2 11,4 26,0 31,3 36,4 0,0 0,0 0,0

3. Transportes (s/ bancas) 5,9 3,6 3,6 110,8 75,9 81,1 60,3 26,4 28,0 1,6 2,9 3,0

4. Outros Sectores 11,5 4,9 5,2 50,9 58,6 61,0 49,3 53,2 57,2 84,1 80,6 80,6

4.1 Terciário 7,6 3,0 3,2 16,2 19,3 20,2 5,1 5,6 6,3 0,0 0,0 0,0

4.2 Doméstico 0,1 0,0 0,0 5,7 5,5 5,5 37,3 40,9 44,3 0,0 0,0 0,0

4.3 Agricultura, floresta, pecuária e

pesca 3,7 1,8 1,9 28,2 32,7 34,2 4,4 4,8 4,8 77,0 73,0 73,0

4.4 Resíduos 0,1 0,1 0,1 0,8 1,1 1,1 2,6 1,8 1,8 7,1 7,6 7,6

Total 327,4 139,1 145,5 299,3 219,9 232,1 249,2 200,7 221,9 89,2 84,5 84,8

Tectos 160 250 180 90

Redução face ao tecto (kt) 167,4 -20,9 -14,5 49,3 -30,1 -17,9 69,2 20,7 41,9 -0,8 -5,5 -5,2

Redução face ao tecto (%) 51 -15 -10 16 -14 -8 28 10 19 -1 -7 -6

A Figura 3.1 mostra a contribuição percentual das diversas actividades para o total das emissões em 2000, por poluente.

Definição de Cenários Futuros SO2 1. Oferta de energia 66% 2. Indústria e Construção 29% 4.1 Terciário 2% 4.2 Doméstico 0% 4.3 Agricultura, floresta, pecuária e pesca 1% 4.4 Resíduos 0% 3. Transportes 2% NOx 2. Indústria e Construção 19% 3. Transportes 38% 1. Oferta de energia 27% 4.1 Terciário 5% 4.4 Resíduos 0% 4.3 Agricultura, floresta, pecuária e pesca 9% 4.2 Doméstico 2% COVNM 3. Transportes 24% 4.1 Terciário 2% 4.2 Doméstico 15% 2. Indústria e Construção 43% 4.4 Resíduos 1% 4.3 Agricultura, floresta, pecuária e pesca 2% 1. Oferta de energia 13% NH3 3. Transportes 2% 1. Oferta de energia 0% 2. Indústria e Construção 4% 4.1 Terciário 0% 4.2 Doméstico 0% 4.4 Resíduos 8% 4.3 Agricultura, floresta, pecuária e pesca 86%

Figura 3.1 Contribuição percentual das diversas actividades para o total das emissões de SO2, NOx, COVNM

e NH3 em 2000.

Em 2000, o maior responsável pelas emissões de SO2 é o sector da oferta de energia com um peso

relativo de 66%. O sector da indústria e construção também tem um peso considerável de 29%. No caso do NOx, o sector com o maior peso relativo é o dos transportes com 38%, seguido pelos

sectores da oferta de energia (27%) e da indústria e construção (19%). Os sectores que mais contribuem para as emissões de COVNM são mais variados, devido à grande diversidade de fontes de emissão deste poluentes. Assim, a indústria e construção são responsáveis por 43% das emissões totais, seguindo-se o sector dos transportes (24%), o sector doméstico (15%) e o sector de oferta de energia (13%). Relativamente ao NH3, este poluente é maioritariamente emitido pelo

sector da agricultura, floresta, pecuária e pesca, que atinge um peso relativo de 86%, no global das emissões de amoníaco.

Definição de Cenários Futuros

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

22

De acordo com esta informação, todos os gases abrangidos pela Directiva Tectos, excepto o NH3,

apresentam no ano 2000 valores bastante superiores aos tectos nacionais de emissões estabelecidos para 2010 (Figura 3.2).

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

SO2 NOx COVNM NH3

Poluente Em is sõ es T ot ai s (k to n) PTEN (2000) PTEN alto PTEN baixo Tectos

Figura 3.2 Emissões de SO2, NOx, COVNM e NH3 em 2000 e respectivos tectos para 2010.

Visando o cumprimento dos Tectos Nacionais de Emissão para 2010, as reduções de emissões dos vários sectores mostram ser eficientes nos casos do SO2, NOx e NH3. Porém, analisando o caso

dos COVNM, as reduções de emissões nos vários sectores não são suficientes para que em 2010 se cumpra o valor de 180 kton, estabelecido pela Directiva 2001/81/CE, sendo necessário um esforço adicional de redução de emissões deste poluente de cerca de 21 kton para o cenário baixo e 42 kton para o cenário alto, o que representa uma redução de 10 a 19%.

Seguidamente, apresentar-se-á a distribuição de emissões dos vários poluentes por sector de actividade, cujos códigos de sector se encontram indicados na Tabela 3.1 (1.1 a 4.4), e respectiva comparação com as emissões dos cenários alto e baixo. A Figura 3.3 mostra a contribuição de cada sector de actividade para as emissões de SO2.

SO2 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3 4.1 4.2 4.3 4.4 Sector de actividade Em is sõ es (k to n) Referência Alto Baixo

Definição de Cenários Futuros

No caso do SO2, todos os sectores reduzem as emissões das suas actividades, excepto no sector

da indústria cerâmica (sector 2.8) em que há um aumento de 5 kton nos cenários alto e baixo, relativamente ao ano de referência de 2000, e no sector dos resíduos (4.4) em que não há alteração das emissões de 2000 para 2010, não visível na Figura 3.3, devido ao seu valor de 0,1 kton. Os sectores que apresentam um maior esforço de redução das suas emissões face às emissões de 2000, são os sectores da geração de electricidade (1.1) e refinação, armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos (1.2). A redução destes dois sectores face às emissões de 2000 é, respectivamente, 108,7 kton (67,8%) para o cenário baixo e 106,6 kton (66,5%) para o cenário alto, e 37,9 kton (70,1%) para o cenário baixo e 35,4 kton (65,4%) para o cenário alto.

Em 2010, em ambos os cenários considerados, as emissões de SO2, continuam a dever-se,

sobretudo, ao sector de geração de electricidade (1.1) que tem um peso relativo de 37,2% e 37,0% nos cenários baixo e alto, respectivamente.

A Figura 3.4 evidencia a distribuição de emissões por sectores de actividades para o NOx.

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3 4.1 4.2 4.3 4.4 Sector de actividade Em is sõ es (k to n) Referência Alto Baixo

Figura 3.4 Emissões de NOx, por sector de actividade.

Ao contrário do que se passa com o SO2, no caso do NOx, há um aumento das emissões em 2010,

em alguns sectores, tais como indústria cimenteira (2.7), sector terciário (4.1) ou agricultura, floresta pecuária e pesca (4.3), face às emissões de 2000.

Porém, estes aumentos são compensados, no balanço global, com a grande redução das emissões em 2010 dos sectores geração de electricidade (1.1: - 64,2% no cenário baixo e - 62,3% no cenário alto) e transportes (3: - 31,5% no cenário baixo e – 26,8% no cenário alto), face aos valores de emissões no ano de referência do PTEN, 2000. A importância relativa do transporte rodoviário

Definição de Cenários Futuros

Avaliação da Qualidade do Ar: aplicação a cenários de emissões

24

essa diminuição maior no sector da geração de electricidade (24,9% em 2000 para 12,1% em 2010, em ambos os cenários).

A Figura 3.5 apresenta a contribuição de cada um dos sectores de actividade identificados na Tabela 3.1, para as emissões de COVNM.

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3 4.1 4.2 4.3 4.4 Sector de actividade Em is sõ es (k to n) Referência Alto Baixo

Figura 3.5 Emissões de COVNM, por sector de actividade.

No que diz respeito às emissões de COVNM, os sectores que apresentam maior esforço na redução das suas emissões são a refinação, armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos (1.2) e o sector dos transportes (3), que atingem respectivamente uma diminuição de 19,4 kton (61,6%) e 33,9 kton (56,2%) para o cenário baixo, de ambos os sectores, e 18,7 kton (59,3%) e 32,3 kton (53,6%) para o cenário alto. As emissões de COVNM, em 2010, continuam a dever-se principalmente a cinco sectores de actividades: i) Refinação, armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos (1.2); ii) indústria química (2.3); iii) construção e obras públicas (2.12); iv) transportes e v) sector doméstico (4.2). Como se disse anteriormente, os sectores de refinação, armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos diminuem as suas emissões, mas, por outro lado, os sectores da indústria química, construção e doméstico aumentam as suas emissões de COVNM relativamente a 2000. Para a indústria química esse aumento é de 1,4 kton (3,3%) no cenário baixo e 8,5 kton (19,5%) no cenário alto. No sector da construção e obras públicas as emissões deste poluente aumentam 20,4% no cenário baixo relativamente ao cenário de referência de 2000 e 40,0% no cenário alto face ao ano de 2000. Finalmente, no sector doméstico as emissões de COVNM aumentam 9,7% no cenário baixo e 18,8% no cenário alto, relativamente ao cenário de referência.

Para o sector dos resíduos, transportes e da oferta de energia (4.4, 3 e 1) a previsão da redução nas emissões de 2010, dever-se-á a [PTEN, 2004]: