Políticas públicas de educação no Brasil: epistemologias

Public education policies in Brazil: epistemologies

DOI:10.34117/bjdv6n5-295

Recebimento dos originais: 10/04/2020 Aceitação para publicação: 15/05/2020

Elione Maria Nogueira Diógenes

Formada em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde concluiu o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas. Concluiu o Doutorado e realizou o

Estágio de Pós-Doutorado em Políticas Públicas, no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). É Professora Associada II da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). É líder do Grupo de Pesquisa sobre Estado, Políticas

Sociais e Educação Brasileira (GEPE). Email: elionend@uol.com.br.

Ricardo da Silva

Graduado em Pedagogia, Mestre e Doutor em Educação Brasileira pelo Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação/PPGE/CEDU/UFAL, lotado no Campus Arapiraca/UFAL. Líder do grupo de Pesquisa: Observatório de Políticas Públicas em Educação,

Direitos Humanos e Segurança Pública. Investiga as Temáticas: Trabalho Docente, Discurso, Políticas Educacionais, Violência, Criminalidade, Qualidade de Vida no Trabalho e Segurança

Pública.

Email: ricardosilva.ufal@gmail.com.

RESUMO

Estudo que aborda as pesquisas e produções acerca das Políticas Públicas de educação. O interesse consistiu em perceber os avanços nas produções sobre essa temática. Foram examinados os principais sites que abrigam estudos no macro campo das Políticas Públicas no Brasil. A referência teórica fundamenta-se na teoria social do conhecimento e os procedimentos metodológicos consistiram: a) levantamento das áreas que abordam as Políticas Públicas; b) discussão conceitual sobre o tema no que diz respeito à educação; A pesquisa concluiu que: 1 – o conceito sobre Políticas Públicas é polissêmico; 2 – os principais trabalhos sobre a temática são oriundos das Ciências Sociais Aplicadas e da Ciência Política; 3 – as produções sobre as políticas educacionais surgiram no cenário histórico-social da reforma educacional (década de 1990) e são heterogêneas; e, 4 – a concepção dominante na área baseia-se na referência marxista.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Políticas Públicas de Educação; Concepções e Abordagens.

ABSTRACT

A study that addresses the research and productions on Public education policies. The interest was to realize the advances in the production on this theme. The top sites that house studies on macro field of Public Policies in Brazil were examined. The theoretical framework is based on the social theory of knowledge and the methodological procedures consisted of: a) survey of areas that address the Public Policy; b) conceptual discussion on the topic with regard to education; The research concluded that: 1 - the concept of public policy is polysemic; 2 - the main works on the subject are from the Social Sciences and Political Science; 3 - productions on educational policies emerged in the historical and social landscape of educational reform (1990) and are heterogeneous; and 4 - the dominant conception in the area is based on the marxist reference.

Keywords: Public Policy; Public policy education; Concepts and approaches.

1INTRODUÇÃO

Em contexto de generalizadas transformações experimentadas mundialmente desde a segunda metade do século XX, a face do Brasil atual também se transformou e complexificou. (CARDOSO JÚNIOR; SIQUEIRA, 2011, p. 11).

As Políticas Públicas, enquanto tema epistemológico, é um campo minado pela sua própria gênese, isto é, concentra-se na relação Estado e Sociedade Civil. Discutir tal relação não é tarefa de fácil empreendimento, visto que significa mobilizar conhecimentos e pressupostos teórico-metodológicos amonolíticos.

O empenho básico consistiu em analisar as produções no campo das Políticas Públicas de Educação, relacionando-as com os pressupostos teóricos e metodológicos desenvolvidos pelo macro campo das Políticas Públicas. O reconhecimento de que esse campo tem se desenvolvido de forma rápida e permeabilizado diferentes áreas do saber é unânime entre os pesquisadores como se observa no Quadro 1, elaborado a partir de levantamento de informações no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Quadro 1- Áreas das Políticas Públicas

Áreas Áreas Áreas

1. Administração 11. Economia 21. História

2. Agronomia 12. Economia Doméstica 22. Linguística

3. Antropologia 13. Educação 23. Medicina

4. Arquitetura e Urbanismo 14. Educação Física 24. Odontologia

5. Ciência da Computação 15. Enfermagem 25. Planejamento Urbano e Regional 6. Ciência da Informação 16. Engenharia Civil 26. Psicologia

7. Ciência Política 17. Engenharia Sanitária 27. Saúde Coletiva

8. Comunicação 18. Farmácia 28. Serviço Social

9. Demografia 19. Geociências 29. Sociologia

10. Direito 20. Geografia 30. Turismo

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2019).

Após a criação do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas (NEPP), em 1982, vinculado à Universidade de São Paulo (USP), muitos grupos de pesquisa foram fundados, e, atualmente, tem-se 396 grupos de pesquisa cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Frey (2000, p. 213) admite que esse campo de investigação “[...] nas últimas décadas, ganhou espaço e importância dentro das ciências política e administrativa.”.

No campo epistemológico, os estudos realizados nos idos de 1980 sobre as Políticas Públicas foram efetivados pela Ciência Política e Administração, no entanto, com o avanço das pesquisas, outros campos do saber foram se apropriando da temática.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS: DEBATE CONCEITUAL

Enquanto tema contemporâneo, as Políticas Públicas consistem em um campo do saber em construção. Esta concepção fundamentou a investigação que foi desenvolvida, nela construí esta parte do trabalho de modo a reconhecer que as mesmas constituem “[...] um campo de estudo da pesquisa social em desenvolvimento [...]” (SILVA, 2001, p. 44). Deste modo, faz-se necessário compreender a dinâmica e os principais determinantes das Políticas Públicas, inclusive, seu desenho conceitual no sentido de facilitar a produção científica nessa temática (COHEN; FRANCO, 1993).

De outro lado, Política Pública pode ser entendida como política estatal de regulação e intervenção social: “Toda política pública é uma forma de regulação e intervenção na sociedade [...]” (SILVA, 2001, p. 37). É deliberação tomada pelo Estado, no qual se revela como a condensação material de uma relação de forças entre classes ou frações de classe. As Políticas Públicas têm fina articulação com o Estado, que por sua vez tem abrangência histórica articulada com a dinâmica das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade, e com a sua capacidade de resolver ou não os problemas e os dilemas de sua época (SILVA, 2001).

Ao estudar Políticas Públicas é importante apreender que seu conceito é polifônico, devido a sua própria natureza. Foi possível identificar na literatura estudada características que enfatizam o campo semântico das Políticas Públicas como: relações entre diferentes temas e sistemas, presença institucional, processos de curto, médio e longo prazo, utilização de recursos públicos, processos decisórios e não-decisórios, sujeitos envolvidos, disputas, interesses e relações causais (DYE, 1972; JENKINS, 1978; DUNN, 1981; ANDERSON, 1984; HILL, 1997; KRAFT; FURLONG, 2007).

Quanto às Políticas Públicas, Secchi (2010, p. 13) admite que “[...] consolidou, nos últimos sessenta anos, um corpus teórico próprio, um instrumental analítico útil e um vocabulário voltado para a compreensão de fenômenos de natureza político-administrativa.”. Tal assertiva vai de encontro à constatação da maioria dos estudiosos dessa temática, que enfatizam ser esse campo de estudo plural (SOUZA, 2003), portanto, transporta alguns desafios.

Para Melo (1999) o principal desafio encontra-se na impossibilidade de uniformizar as abordagens. Em outros termos: não há uma forma unívoca nos estudos voltados para a investigação de Políticas Públicas. Por sua vez, Souza (2003) argumenta que há nessa área: 1) Incipiente produção teórica; 2) Insuficiência dialógica entre as ciências que contribuem para oferecer subsídios teórico-metodológicos no que diz respeito à aplicabilidade no âmbito das pesquisas; e, 3) Escassa literatura nacional sobre a temática.

Como exemplo, destacamos a seguinte definição de Políticas Públicas, “As políticas públicas são a concretização da ação governamental.” (ANABILE, 2012, p. 390). O autor não erra quando afirma isto, mas, simplifica demais o conceito de forma que retira a dialeticidade do mesmo e acaba

por referendar uma perspectiva positivista do processo. Deste modo, foi elaborado um quadro das principais correntes teórico-metodológicas que fundamentam o estudo das Políticas Públicas para facilitar o entendimento do conceito:

Quadro 2 – Correntes teórico-metodológicas e modelos hegemônicos

Correntes teórico-metodológicas

Modelos hegemônicos

Positivismo Incrementalismo – os autores que discutem esta perspectiva partem do princípio de

que as decisões para implantação das Políticas Públicas são determinadas de forma marginal, isto é, pela força dos que detém o poder.

Positivismo Ciclo da política - os autores que defendem esta perspectiva reconhecem que as

Políticas Públicas têm um ciclo de vida, formado por vários estágios, a saber: definição da agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, implementação e avaliação.

Positivismo Garbage Can - os autores desta perspectiva argumentam que as políticas públicas

são feitas com base em escolhas aleatórias, vez que muitos são os problemas e poucas as soluções.

Funcionalismo Coalizão de defesa - os autores desta perspectiva argumentam que as políticas

públicas são feitas com base nas relações entre os diferentes sujeitos.

Conflitualismo Arenas sociais - os autores desta perspectiva argumentam que as Políticas Públicas

são feitas por iniciativa dos burocratas que se enfrentam no momento de definir qual Política Pública será implantada.

Funcionalismo Equilíbrio interrompido - os autores desta perspectiva argumentam que as Políticas

Públicas mudam conforme as circunstâncias sociais.

Funcionalismo Gerencialismo público - os autores desta perspectiva argumentam que as Políticas

Públicas dependem da situação financeira do Estado. Por isto, o Ajuste Fiscal é fundamental no sentido de garantir a eficiência e eficácia das Políticas Públicas.

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2019).

Os tipos de abordagens que dominam o campo de análise das Políticas Públicas estão evidentes. Hegemonicamente, são: o positivismo e o funcionalismo, que fundamentam seus modelos fundantes. De certa forma, tais correntes teórico-metodológicas sobrelevam-se pela força do empirismo que ainda domina as Ciências Sociais, principalmente as que se voltam para a questão da aplicabilidade de seus pressupostos.

O positivismo e seus herdeiros epistemológicos têm, com relativa estabilidade, impregnados a investigação sobre as Políticas Públicas porque os estudiosos dessa área valorizam a observação independente na busca de verdades científicas e a verificação objetiva na busca do conhecimento. Isto atende de certa forma aos critérios racionais pautados na eficácia, eficiência e efetividade das Políticas Públicas em seus diferentes desenhos.

Neste caso, a ampliação/diversificação de estudos tem sido uma marca permanente. Consoante Marques e Faria (2013, p. 7) “A área temática de Políticas Públicas é interdisciplinar por natureza, o que tem lhe conferido ao mesmo tempo grande pujança e riscos de fragmentação, dada a dificuldade da construção de patamares teóricos comuns de discussão.”.

Em que pese a opinião dos estudiosos supracitados, esse movimento é irreversível e rápido. Contudo, somente a expansão de debates sobre esta questão pode qualificar a discussão acerca das Políticas Públicas. É importante não esquecer que o estudioso das Políticas Públicas (independente da área em que se insira) é um analista político e como tal constitui-se em um agente social atuante nos espaços em que trabalha.

A percepção de que não se pode analisar Políticas Públicas sob o rótulo da neutralidade consiste em assumir também a politicidade do trabalho que está de uma forma ou de outra sendo investigado (SANTOS, 1987).

A polifonia das áreas que se dedicam às Políticas Públicas enquanto temática investigativa pode se configurar numa esfera de mediação, evitando assim análises herméticas e esvaziadas de conteúdo político.

Afinal, de que trata as Políticas Públicas? Estas se configuram como elemento temático contemporâneo que está presente no movimento de investigação e análise acerca do mundo social, político, cultural e econômico que está em permanente construção.

Na análise das Políticas Públicas as teorias clássicas acerca de como se produz ciência permanecem. Assim, ao se investigar Políticas Públicas investigam-se também as relações de poder, de distribuição/redistribuição da riqueza socialmente produzida, dos conflitos sociais, dos processos decisórios, enfim de amplas dimensões que formam o objeto de estudo.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: BREVES NOTAS

Há três decênios o tema Políticas Públicas introduziu-se como objeto de investigação no Brasil, enquanto a década de 1980 pode ser considerada como marco zero desse período. Garcia e Leal (2012), Rodrigues (2011) e Arretche (2003) consideram que essa temática adentrou a agenda científica brasileira, de modo elementar, porque os primeiros estudos privilegiaram uma perspectiva técnica-institucionalista, cuja finalidade configurava-se em incrementar estratégias modernizadoras na máquina estatal no cenário da globalização financeira (SANTOS, 2002).

Endossam esses autores outros estudiosos, que têm se dedicado ao campo de estudo sobre as Políticas Públicas como Rua (2009), Boneti (2007), Saravia e Ferrarezi (2006), pois admitem em suas obras uma embrionária, porém, profícua produção nessa área seja na forma disciplinar seja na de pesquisas acadêmicas. Com razão, pesquisar Políticas Públicas tem se transformado um desafio

instigante porque a tradição acadêmica quanto à prática investigativa dessa temática está em processo constitutivo.

O desenvolvimento tardio do campo de investigação que encerra as Políticas Públicas relaciona-se diretamente com a questão da formação do Estado brasileiro. Historicamente, o modelo de Estado hegemônico, aqui, firmado, baseia-se em relações de patrimonialismo e pessoalismo, de forma que a coisa pública se torna num certo sentido extensão da coisa privada e a fusão entre uma e outra se materializa.

O Estado brasileiro – na visão de Fagnani (1997) – avesso à participação social e à transparência política - alijou a população do debate sobre a criação, formulação, implementação e avaliação das Políticas Públicas nos diferentes setores sociais, durante considerável período da República.

Ao se considerar a tradição norte-americana e a europeia no assunto compreende-se que em tais culturas, a discussão sobre as Políticas Públicas incorporava-se ao contexto político (CAPELLA, 2007; SOUZA, 2003; 2006; 2007; FREY, 2000). Neste aspecto, ao estudar a realidade brasileira, afirma Canela (2008, p. 17) que “Reflexões mais consistentes e qualificadas sobre Políticas Públicas [...]” permaneceram circunscritas em territórios particularizados como o Instituto de Economia Aplicada (IPEA) e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Mesmo assim tais reformas não foram totalmente concretizadas, seja porque a sociedade como um todo não estava preparada para as mesmas, seja pelo fato de que a lógica das reformas concentrou-se “sob a perspectiva do mercado, o arcabouço institucional e regulatório do Estado e as formas concretas da intervenção das Políticas Públicas” (DRAIBE, 1997, p 5). A despeito dessa realidade, as pesquisas e produções sobre o campo das Políticas Públicas têm recrudescido de modo substancial, pela leitura da Tabela a seguir é possível compreender tal afirmativa:

Tabela 1 – Pesquisas e produções sobre Políticas Públicas

Fonte: Elaborado pela pesquisadores

Esse processo de democratização da sociedade brasileira tem rebatimentos no campo das Políticas Públicas. Do ponto de vista da economista Almeida (2007, p. 9): “Os desafios da democratização definiram a agenda de pesquisas, que se desenvolveu em estreita ligação com as atividades de pós-graduação e ganhou densidade acadêmica com os debates promovidos por associações científicas [...]”.

Quantitativo – Período 2010/2012

Periódicos Teses Dissertações Anais Livros

Pari passu a essa dinâmica, a reforma do Estado brasileiro foi decisiva no sentido de impulsionar trabalhos técnicos e científicos com esse caráter. Isto porque ao exigir novas demandas para o Estado, dilatou-se o espaço de discussão e da produção do conhecimento acerca das Políticas Públicas.

Ao analisar esse tema Draibe (1993, p. 47) reconhece a reforma do Estado enquanto “[...] condição de possibilidade de um crescimento com equidade.”, com isto, o Estado deve ser racional, eficiente, eficaz e com efetividade no que diz respeito à gestão das Políticas Públicas (PEREIRA, 1997). Logo, “[...] a resposta das Políticas Públicas será tão mais eficiente quanto mais efetiva for a resposta das instituições a elas [...]” (NÓBREGA, 2011, p. 37).

A forma-Estado gerencialista, expressão concreta no reordenamento das Políticas Públicas, pode ser compreendida enquanto recontrato social aos moldes do individualismo (PETERS; MARSHALL; FITZSIMONS, 2004). Os indivíduos devem ser governados por um Estado capaz de intervir, o mínimo, no mercado capitalista. A mundialização do capital promoveram profundas transformações e a partir disto temos um novo tecido histórico, marcado pelo signo da internacionalização dos capitais produtivo, comercial e financeiro. Esse movimento norteia-se pela doutrina econômica neoliberal:

A vitória da plataforma neoliberal no Brasil deve-se a uma conjuntura histórica complexa que articula a situação internacional à história brasileira. Nessa conjuntura interferem fatores de ordem econômica (alternância de recessões com períodos de crescimento moderado, desemprego), de política internacional (reunificação do campo imperialista, desagregação da União Soviética), de política interna, fatores ideológicos (crise do movimento socialista) e outros. (BOITO JR, 1999, p. 122).

“A grande tarefa política dos anos 90 é a reforma ou a reconstrução do Estado.” recomendou Pereira (1997, p. 7) e a forma privilegiada para se atingir tal fim constituiu-se no reordenamento da máquina burocrática estatal. Ganha papel de destaque, então, as estratégias e ações de governo, isto é, as Políticas Públicas. Estas, conforme Arretche (2003, p. 7-8, grifo da autora) ampliaram-se devido: [...] ao intenso processo de inovação e experimentação em programas governamentais – resultado em grande parte da competição eleitoral, da autonomia dos governos locais, bem como dos programas de reforma do Estado –, assim como as oportunidades abertas à participação nas mais diversas políticas setoriais – seja pelo acesso de segmentos tradicionalmente excluídos a cargos eletivos, seja por inúmeras novas modalidades de representação de interesses – despertaram não apenas uma enorme curiosidade sobre os “micros” mecanismos de funcionamento do Estado brasileiro, como também revelaram o grande desconhecimento sobre sua operação e impacto efetivo.

Nesse contexto, consolida-se o campo de estudo das Políticas Públicas, cujo movimento recrudesce e expande as possibilidades científicas:

É inegável o recente crescimento dos estudos na área de políticas públicas no Brasil. Multiplicaram- se as dissertações e teses sobre temas relacionados às políticas governamentais; disciplinas de “políticas públicas” foram criadas ou inseridas nos programas de graduação; nos programas de pós-graduação, criaram-se linhas de pesquisa especialmente voltadas para esse campo do conhecimento; agências de fomento à pesquisa criaram linhas especiais de financiamento para as investigações nessa área. Além disso, a área de políticas públicas é uma das seis áreas temáticas da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). (ARRETCHE, 2003, p. 7, grifo da autora).

De modo quantitativo o campo avança, visto que os números só aumentam. Na mesma fonte de informação, verificou-se que de 2011 a 2013, foram publicados sob a rubrica Políticas Públicas um total de 46.800 trabalhos, portanto, a importância da área intensifica-se, pois.

Com isso o tema Políticas Públicas ganha dimensão e se consolida em dois cenários: o científico e o institucional. Segundo Almeida (2007, p. 9)

Os temas que definiram a substância da área saltaram da agenda política para a mesa de trabalho dos pesquisadores. Unificava-os a preocupação dominante com a reforma. Nos anos de 1980, reforma do sistema de proteção social herdado do autoritarismo ou das políticas individuais que o constituíam [...]

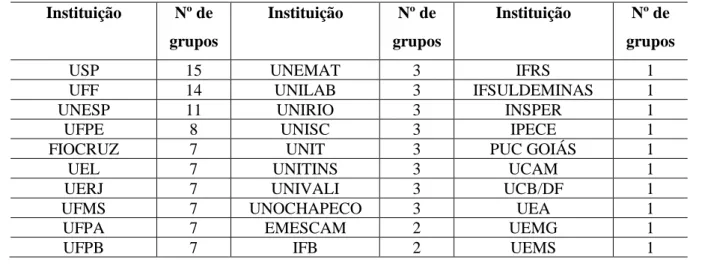

A multiversatilidade temática tonifica a discussão sobre as Políticas Públicas o que implica igualmente a diversidade de formas metodológicas no trato da questão. Para o alcance do objetivo deste estudo, tem-se como ponto de partida o fato de que a expressão, em si, não é monolítica e há variantes conforme as tradições epistemológicas que embasam as pesquisas nessa área. Há uma profusão de grupos de pesquisa que debatem essa questão. A base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, criado pelo CNPq em 1992, informa que existem 147 instituições científicas que têm cadastrados 396 grupos de pesquisa, cujo escopo de investigação encontra-se nas temáticas: Políticas Públicas, Política Pública, Políticas Sociais e Política Social (Tabela 2).

Tabela 2 – Instituições e Grupos de Pesquisa

Instituição Nº de grupos Instituição Nº de grupos Instituição Nº de grupos

USP 15 UNEMAT 3 IFRS 1

UFF 14 UNILAB 3 IFSULDEMINAS 1

UNESP 11 UNIRIO 3 INSPER 1

UFPE 8 UNISC 3 IPECE 1

FIOCRUZ 7 UNIT 3 PUC GOIÁS 1

UEL 7 UNITINS 3 UCAM 1

UERJ 7 UNIVALI 3 UCB/DF 1

UFMS 7 UNOCHAPECO 3 UEA 1

UFPA 7 EMESCAM 2 UEMG 1

UFRJ 7 ITE 2 UENF 1

UFRN 7 MACKENZIE 2 UENP 1

PUCRS 6 UCDB 2 UEPA 1

UFAL 6 UCPEL 2 UFABC 1

UFCG 6 UCS 2 UFOP 1

UFMG 6 UCSAL 2 UFPR 1

UFV 6 UDESC 2 UFRB 1

UNB 6 UEMA 2 UFU 1

UNEB 6 UERN 2 UFVJM 1

PUC Minas 5 UESC 2 UMESP 1

UFC 5 UFAC 2 UMA 1

UFPI 5 UFBA 2 UNAMA 1

UFRRJ 5 UFGD 2 UNC 1

UFSC 5 UFS 2 UNESA 1

UNICAMP 5 ULBRA 2 UNESC 1

PUC/SP 4 UMC 2 UNESPAR 1

UECE 4 UNAERP 2 UNIABC 1

UEM 4 UniCEUB 2 UNIARA 1

UFES 4 UNICSUL 2 UNIARARAS 1

UFFS 4 UNIFAP 2 UNIB 1

UFRGS 4 UNIMAR 2 UNICENTRO 1

UFSM 4 UNOESTE 2 UNICID 1

UNIFESP 4 UTFPR 2 UniEVANGELICA 1

FJP 3 UVA/RJ 2 UNILASALLE 1

IFCE 3 ANIS 1 UNIOESTE 1

IFPE 3 CEETEPS 1 UNIP 1

PUC Campinas 3 CENSIPAM 1 UNIPAR 1

PUC/PR 3 CESUPA 1 UNIPLAC 1

PUC-Rio 3 ESCS 1 UNISAL 1

UEPB 3 FAE 1 UNISANTOS 1

UEPG 3 FDV 1 UNISINOS 1

UESB 3 FEE 1 UNITAU 1

UFAM 3 FUIT 1 UNIVASF 1

UFJF 3 FURB 1 UNOESC 1

UFMA 3 FURG 1 UPE 1

UFMT 3 IBGE 1 UPF 1

UFRR 3 IDSM-OS 1 URCA 1

UFSCAR 3 IFBAIANO 1 URI 1

UFT 3 IFRN 1 USCS 1

Fonte: Elaborado pela pesquisadores (2019).

É visível o avanço da temática Políticas Públicas nas universidades brasileiras, contudo não é só nessas instituições que o tema se desenvolve de modo acelerado. As pesquisas sobre Políticas Públicas podem vir também de variados espaços societais (como se constata na Tabela 3), que representam movimentos sociais, organizações não governamentais além dos tradicionais como o Estado e a Academia.

Tabela 3 - Tipos de instituição que estudam Políticas Públicas

Tipo Número Porcentagem

Organização governamental 7 5%

Organização não-governamental 2 1%

Particular 53 36%

Pública 85 58%

Total 147 100

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2019).

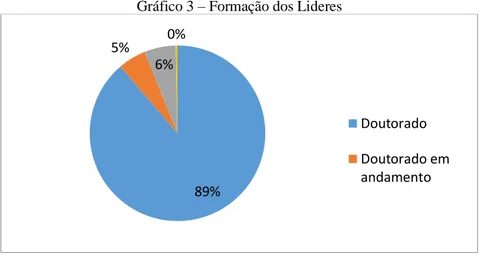

Em se tratando da titularidade dos líderes percebe-se que a grande maioria tem doutorado (89%) ou está concluindo (5%); enquanto uma pequena parcela 6% são mestres.

Gráfico 3 – Formação dos Lideres

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2019)

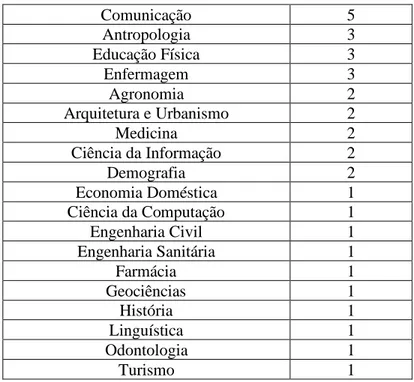

Quanto às áreas do conhecimento há uma predominância muito forte da Educação com 85 grupos de pesquisa, seguida do Serviço Social (62) e da Ciência Política (42). O fato de a Educação prevalecer nesse campo é muito significativo tendo em vista que os pesquisadores da área têm se dedicado à temática recentemente, isto é, do fim da década de 1990 com prosseguimento no século XXI (Tabela 4).

Tabela 4 – Áreas dos Grupos de Pesquisa

Área Nº de grupos Educação 85 Serviço Social 62 Ciência Política 42 Sociologia 38 Direito 36 Administração 24 Economia 23 Saúde Coletiva 17

Planejamento Urbano e Regional 16

Psicologia 11 Geografia 7 89% 5% 6% 0% Doutorado Doutorado em andamento

Comunicação 5 Antropologia 3 Educação Física 3 Enfermagem 3 Agronomia 2 Arquitetura e Urbanismo 2 Medicina 2 Ciência da Informação 2 Demografia 2 Economia Doméstica 1 Ciência da Computação 1 Engenharia Civil 1 Engenharia Sanitária 1 Farmácia 1 Geociências 1 História 1 Linguística 1 Odontologia 1 Turismo 1

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores

Fica averiguado, pois, a pluridisciplinaridade inerente à temática das Políticas Públicas. Variadas disciplinas acadêmicas têm se debruçado sobre as ações do Estado e seus desdobramentos. Pesquisadores vinculados a diferentes campos dos saberes têm adaptado a base epistemológica de formação aos pressupostos teóricos e metodológicos do campo das Políticas Públicas, constituindo com isto uma espécie de interseção ao tratar dos temas em múltiplas dimensões (MARQUES; FARIA, 2013). Conforme Tabela 5, esta realidade fica mais bem explicitada:

Tabela 5 – Composição dos membros dos Grupos de Pesquisa

Campo Número Porcentagem

Transdisciplinar 170 43%

Formação em até três áreas diferentes 226 57%

Total 396 100 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores

O que se pode depreender desta informação sanciona a constatação de Pereira (2006) quando afirma que existe uma dificuldade em conceituar Políticas Públicas porque é uma expressão polissêmica. Isto significa que as diversas áreas que discutem tal temática tendem a utilizar seus pressupostos epistemológicos, vez que não há um específico campo de saber que domina o estudo em Políticas Públicas. Neste caso, o diálogo epistemológico é fundamental para a tentativa de construir um conceito que possa, de fato, tornar-se inteligível para os pesquisadores que se propõem a investigar a temática, mesmo que se considere a pertinência da formação de origem dos mesmos.

4 CONCLUSÃO

O campo das Políticas Públicas de educação desenvolveu-se em meio à evolução dos métodos científicos como modo de tratar os problemas relativos a essa área. As concepções e os tipos ou modelos clássicos dominantes das políticas e programas educacionais estão intrinsecamente relacionadas tanto com as referências teóricas quanto com as abordagens metodológicas que, por sinal, não estão dissociadas do contexto histórico-social predominante de sua época.

O que está em questão é não apenas a forma em que se dispõem os dados, mas o referencial teórico que fundamenta as pesquisas em Políticas Públicas de Educação. Por isto, atualmente há uma tendência a se rever às posições no tocante não apenas à abordagem quantitativa, mas à qualitativa igualmente, vez que novas e velhas questões se apresentam no limiar do século XXI, em que não menos se fazem presentes intensos e acalorados debates, inclusive, em torno dos mecanismos de construção e apreensão do conhecimento pela espécie humana.

Em oposição à abordagem quantitativa tem-se a qualitativa que são “[...] abordagens interativas que consideram no processo avaliativo, variáveis contextuais e processuais [...]” (SILVA, 2001, p. 46).

Silva (2001) e Minayo (2006) compartilham com a visão de Denzin e Lincoln (2006) quando em suas análises enfatizam a fragilidade da abordagem metodológica quantitativista, que não consegue dar conta das variáveis contextuais de forma dialética. As críticas contundentes à ênfase dada meramente aos aspectos quantitativos na pesquisa em Educação fortalecem a abordagem qualitativa, segundo Minayo (2006): a) Valores culturais e representações sobre sua história e tema específicos; b) Relações entre indivíduos, instituições e movimentos sociais; c) Processos históricos, sociais e de implementação de Políticas Públicas e Sociais.

A abordagem qualitativa de perspectiva teórico-crítica considera a pesquisa de um programa ou Política Educacional como um processo que possui movimento, uma dinâmica própria, onde se analisa a ação de sujeitos sociais distintos na arena social de contradições, afirmando o seu caráter histórico e dinâmico, levando ao entendimento de que o real é instável, múltiplo, diferente e contraditório. Ou seja: trata-se da dialética de investigação, pois nesta teoria os conceitos de contradição, mudança e superação têm importância crucial. O embasamento da análise é o movimento dos contrários, compreendendo que não se trata de uma “[...] oposição excludente entre o ‘sim’ ou o ‘não’ [...]” (DESLANDES, 1997, p. 105, grifos do autor), mas de uma totalidade concreta, isto é, unidade das contradições. A realidade é, pois, um devir, um vir-a-ser (LEFEBVRE, 1979).

Desse paradigma teórico retira-se a seguinte concepção: somente com base na compreensão histórica em que se assenta a produção material da formação social e econômica de uma determinada sociedade é possível empreender uma pesquisa qualitativa na área da Educação, vez que esse tipo de

abordagem metodológica é “[...] atividade situada [...]” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p.17) que contextualiza o lugar do pesquisador no mundo.

Entretanto, a questão é bem mais complexa e está situada num outro nível de discussão: trata-se não apenas de como trata-se formula e elabora o conhecimento, mas a trata-serviço do que e de quem está o conhecimento. Pois, bem, é a questão já não tão velha que não possa ser trazida à tona e que foi posta por Marx (1982, p. 210) na tese onze do escrito dirigido a Feuerbach: “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diferentes maneiras; a questão, porém, é transformá-lo.”

A compreensão que alicerça tal entendimento é a de que o processo de conhecimento da realidade social é um organismo político que pode e deve orientar as classes sociais subordinadas à lógica do capital na luta pela transformação da sociedade.

Para Marx, a legitimidade ou a prova de fogo da teoria está no campo da prática que deve validar ou não a pertinência da teoria na explicitação ou análise da realidade vivida: “A questão de saber se ao pensamento humano pertence à verdade objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento.” (MARX, 1982, p. 208).

Vistas por este ângulo, as abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas da pesquisa em Educação ganham nova dimensão, que se presentifica na seguinte pergunta: qual a preocupação dos pesquisadores nessa área ao realizarem suas pesquisas? Se a resposta for marcada de alguma forma pela “[...] inquietação de tornar os conhecimentos produzidos mecanismos instrumentalizadores das lutas sociais [...]” (SILVA, 2008, p. 126); então a referência teórica norteadora é dialética, nisto se traduzindo sua vocação crítica.

Um longo caminho chegou a ser encalçado de modo a atingir este ponto do texto. Caminho este não só necessário, mas imprescindível para o entendimento das abordagens metodológicas e modelos clássicos dominantes das Políticas Públicas de corte educacional. Com a reforma de 1996 as Políticas Educacionais têm sido sistematicamente pesquisadas nas Academias do Brasil e muito se produziu desde então.

Quanto à concepção e o perfil dos estudos selecionados, averiguei que grande parte das pesquisas assumiu uma abordagem qualitativa, utilizando procedimentos metodológicos por meio de observações, análise de documentos e entrevistas que buscaram dar conta dos objetivos propostos, isto é: investigar a reforma educacional da década de 1990. Os autores da abordagem marxiana analisavam o contexto social e econômico e o desempenho dos agentes estatais da política. Assim, a pesquisa desenvolvida tornou-se um instrumento importante para desvendar a relação estratégica entre a Política Educacional e a nova ordem econômica mundial.

REFERÊNCIAS

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti.

ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Prefácio. In: HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Orgs.). Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007. p. 9-10.

ANABILE, Antonio Eduardo de Noronha. Políticas públicas. In: CASTRO, Carmem Lúcia Freitas de; GONTIJO, Cynthia Rubia Braga; ANABILE, Antonio Eduardo de Noronha (Orgs.). Dicionário de políticas públicas. Barbacena: EDUEMG, 2012. p. 390-391.

ANDERSON, J. E. Public Policemaking: an introduction. New York: Holt, 1984.

______, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 9-23.

ARRETCHE, Marta. Dossiê agenda de pesquisa em políticas pública. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, p. 7-9, fev. 2003.

______. Tendências no estudo sobre avaliação. In: RICO, Elizabeth Melo (Org.) Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo: Cortez/Instituto de Estudos Especiais, 2001. p. 29-40.

BACELAR, Tânia. As Políticas Públicas no Brasil: heranças, tendências e desafios. In: SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos et al. Políticas públicas e gestão local: programa interdisciplinar de capacitação de conselheiros municipais. Rio de Janeiro: FASE, 2003. p. 1-10.

BOBBIO, Norberto. Nem com Marx, nem contra Marx. São Paulo: Ed. UNESP, 2006.

BOITO JR, Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã, 1999.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002.

CANELA, Guilherme. Apresentação geral. A cobertura jornalística das políticas públicas sociais: elementos para debate. In: ______ (Org.). Políticas públicas sociais e os desafios para o jornalismo. Brasília, DF: Agência de Notícias dos Direitos da Infância; São Paulo: Cortez, 2008. p. 10-30. CAPELLA, Ana Claudia N. Perspectivas teóricas sobre o processo de políticas públicas. In: HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Orgs.). Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007. p. 87-124.

CARDOSO JÚNIOR, José Celso; SIQUEIRA, Carlos Henrique Romão de. Introdução. In: ___. (orgs.). Complexidade e desenvolvimento. Diálogos para o desenvolvimento. Brasília, DF: IPEA, 2001. p. 11-14. (Coleção: Diálogos para o desenvolvimento, v. 3).

CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996.

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. Petropólis, RJ: Vozes, 1993.

DESLANDES, Suely Ferreira. Concepções em pesquisa social: articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, V. 13, jan-mar, 1997.

p. 103-107.

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna (Orgs.). Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.

DRAIBE, Sônia. Uma nova institucionalidade das políticas sociais? reflexões a propósito da experiência latino-americana recente de reformas dos programas sociais. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 3-15, 1997.

DUNN, W. Public Policy Analysis. An Introduction. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1981.

DYE, T. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1972.

FAGNANI, Eduardo. Política social e pactos conservadores no Brasil: 1964/92. Economia e Sociedade, Campinas, n. 8, p. 183-238, jun. 1997.

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Ideias, conhecimento e políticas públicas: um inventário sucinto das principais vertentes analíticas recentes. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, p. 21-29, fev. 2003.

FREY; Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Revista Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, DF, n. 21, p. 211-259, jun. 2000.

GARCIA, Maria Lúcia Teixeira; LEAL, Fabíola Xavier (Orgs.). Análise de políticas públicas: temas, agenda, processos e produtos. São Paulo: Annablume; Vitória: FACITEC, 2012.

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992.

HILL, M. The Public Policy Process. Harlow, England: Pearson Education Limited, 1997.

HOCHMAN, Gilberto. Agenda internacional e políticas nacionais: uma comparação histórica entre programas de erradicação da malária e da varíola no Brasil. In: ______; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Orgs.). Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007. p. 369-397.

______; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Orgs.). Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007.

HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969.

JENKINS, W. Policy Analysis: a political and organizational perspective. Martin Robertson, New York: St. Martin’s Press, 1978.

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: ______. Textos selecionados. São Paulo: Ed. Abril, 1994. p. 101-162. (Coleção Os Pensadores).

KRAFT, M., FURLONG, S.R. F. Public Policy: politics, Analysis and Alternatives. Washington, D.C.: CQPress, 2007.

KUHN, Thomas. O caminho desde a estrutura. São Paulo: Ed. UNESP, 2003.

LEFEBVRE, Henry. Lógica Formal. Lógica Dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1979.

MARQUES, Eduardo; FARIA, Aurélio Pimenta de. Introdução. In: ______ (Orgs.). A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: Ed. UNESP; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2013. p. 7-10.

MARX, Karl. Teses sobre Feuerbach. In: ______; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Traduzido por Álvaro Pina. Lisboa: Editorial Avante, 1982.

MELO, Marcus André. Estado, governo e políticas públicas. In: MICELI, Sérgio. O que ler na ciência social brasileira (1970-1995): ciência política. São Paulo: Brasília, DF: CAPES, 1999.

MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. Tradução de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2006.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desfio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 2. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 2006.

NÓBREGA, Marcos. Os tribunais de contas e o controle dos programas sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Introdução. In: ______. A Reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Brasília, DF: MARE, 1997. p. 7-9. (Cadernos MARE da Reforma do Estado; v. 1).

PETERS, Michael; MARSHALL, James; FITZSIMONS, Patrick. Gerencialismo e Política Educacional em um contexto global: Foucault, neoliberalismo, e a doutrina da auto-administração. In: BURBULES, Nicholas Constantine; TORRES, Carlos Alberto. Globalização e Educação: perspectives críticas. Porto Alegre: ARTMED, 2004. p. 77-90.

RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha Explica).

RUA, Maria das Graças. Políticas públicas. Florianopólis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC; Brasília: CAPES: UAB, 2009.

SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002.

______, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1987.

SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elizabete. Políticas públicas. Brasília, DF: ENAP, 2006.

SECCHI, Leonardo. Prefácio. In: ______. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

______, Maria Ozanira da Silva e. Avaliação de políticas e programas sociais: teoria e prática. São Paulo: Veras, 2001.

______. Introdução. In: ______. Renda mínima e reestruturação produtiva. São Paulo: Cortez, 1997. p. 13-17.

______. Pesquisa avaliativa: aspectos teórico-metodológicos. São Paulo: Veras, 2008.

SOUZA, Celina. Estado da arte da pesquisa em políticas públicas. HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Orgs.). Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007. p. 65-86.

______. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 16, p. 20-24, jul./dez. 2006.

______. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, fev. 2003.

TEODORO, António. Educação, globalização e neoliberalismo: os novos modos de regulação transnacional das políticas de educação. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2010.