A ALFABETIZACAO DO OLHAR

,

UMA EXPERIÊNCIA COM TELEJORNAIS

UMA EXPERIÊNCIA COM TELEJORNAIS

ALINE MARIA GREGO LINS

ORIENTADORA: ANNA MARIA BIANCHINI BAETA

Dissertação submetida como requisi-to parcial para a obtenção do grau de Mestre em Educação.

Rio de Janeiro

Fundação Getulio Vargas

Instituto de Estudos Avançados em Educação 1993

Aos meus pais. Pelo exemplo de amor, coragem e de luta por uma vida digna.

A Vovó de lá (I n MemoJtian). Por sua luz.

o

apoio que recebi do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Universidade Católica de Pernam buco e da Cidade do Recife, foi fundamen-tal para a realização deste trabalho.A todos os meus agradecimentos.

À minha orientadora, professora Anna Maria Bianchini Baeta, por sua compreensao, in-centivo e apoio ao longo dessa árdua, mas gratificante experiência.

imobili~mo ... Ê nece~~ã~io que a educa-ção e~cola~ ~eja uma p~ãtica e~~encial

mente c~iativa ... O que indicamo~ como

c~iativo comp~eende o comp~omi~~o com

o~ ~umo~ da hi~tõ~ia: c~iativo enquanto capaz de p~oduzi~ um novo homem, uma no va ~ociedade, uma nova ~ealida~e hi~tõ~ ~ica, uma nova vi~ão de mundo que, in

-co~po~ada ao educando o impul~ione a

~e~ um cidadão."

Neidson Rodrigues

INTRODUÇÃO

CAPITULO I

pag.

1

1. TELEVISÃO: O EXERCíCIO DA SEDUÇÃO ... .... ... 19

1.1 O Imaginário Soei aI . . . 28

1.2 Linguagem Persuasiva ... ... ... 35

1 . 3 A I ma g em . . . • . . . • . . . • . . . 43

CAPITULO II 2 • O TELEJORNALISMO 59 2.1 Atenção para o "top" de 8 segundos ... 61

CAPITULO 111 3. AL~M DA SALA DE AULA

. ... .

3.1 3.2 Do Gizà

Televisão A TV e o Professor CAPITULO IV 85 92 96 4. NO AR: TELEJORNAL E ESCOLA, UMA EXPERIENCIA . ... 105CONCLUSÃO • • . . . • . . • . • • . • • . . . • . . . 142

BIBLIOGRAFIA

...

153 ANEXOSrelação televisãoescola e, consequentemente, sobre o de sempenho do educandotelespectador, apontando suas conse -quências para o processo de ensino-aprendizagem.

Family and school are no longer the basic agents in the education of children. Nowadays other elements play a strong role in the process of children's education, among them the mass media, television being one of the most important.

Television gives us the chance to see and listen what is actually happening far from us. Therefore, televison is part of the life of millions of people in the world, and that makes it the most important wat of information, leisure and education.

The present research analyses the pedagogical role of televison. It also places the school among the traditional sources of formal education, recognizing it as part of society, consequently influencing and also being influenced by TV. The central point of this study is to show that the school can use TV broadcasts specially news broadcasts - as pedagogical tools.

This work also indicates that the school can be influential to television by helping the students to be more criticaI about what they receive from the electronic media. This conclusion is reinforced by the results of a study developed in primary and secondary schools in Recife, where news broadcasts were used in children's pedagogical

activities.

critica! study of the television-school interrelation, and how it affects the students performance in the process of !earning.

Vivemos num mundo onde, nas últimas décadas que antecedem o fim deste milênio, as transformações sociais, políticas, econômicas, científicas e culturais têm se apr~

sentado de forma acelerada. Como exemplo, vale lembrar a presença do homem na lua, a queda do muro de Berlim, a con vulsão nos países do leste europeu, o "impeachment" de um presidente da república no Brasil, a identificação da AIDS, a guerra no Golfo Pérsico, a miséria que assola com a fome várias regiões do mundo. ~ bem verdade que tais mudanças ocorrem em algumas sociedades com ritmo desigual em rela -çao a outras, mas em sua maioria, um ponto e comum: em todos os lugares, essas transformações podem ser acompanha -das, imediatamente, através dos Meios de Comunicação, em especial, os Meios de Comunicação de Massa. E, dentre es-ses meios, um, sem dúvida alguma, se destaca pela sua pen~

tração na sociedade: a televisão. Todos os exemplos que citamos acima foram e estão sendo registrados pelo "frio" olhar televisivo.

Caixa mágica, tela, telinha, fábrica de sonhos, tevê, essas são, entre outras, as designações que carinho-sa ou ironicamente recebe a televisão no Brasil.

Segundo o dicionário do Aurélio (Holanda, 1975), a palavra televisão é formada a partir do grego "tele", que quer dizer "ao longe" e do latim "visione", que signi-fica ato ou efeito de ver, portanto, televisão significa "visão ao longe".

Mas que visão é esta? Visão no sentido de ser capaz de estar atento a todos os acontecimentos que, dire-ta ou indiredire-tamente, possam interferir nas nossas vidas? Visão no sentido de que tomámos conhecimento do que se pa~

sa, mas não nos interessa o aprofundamento de tais ques-tões? Ou visão ao longe no sentido mesmo de nos oantermos distantes, por opçao ou imposição, das notícias do mundo, das transformações possíveis do mundo?

Entendemos que a televisão é capaz de transmitir diferentes "visões" desse "longe", através de uma lingua -gem característica, específica da própria televisão, que também corresponde aos padrões estéticos, visuais, ideoló-gicos dos grupos que detém o poder desses veículos. Essa linguagem está presente nos espetáculos ("shows" , novelas, humor ... ), nas publicidades, nas informações (noticiário~.

E é precisamente este último, o noticiário, que nos inte -ressa mais de perto. Importa-nos saber, por exemplo, que tipo de informações são veiculadas e, principalmente, de que forma elas são recebidas e utilizadas pelo receptor.

são questionamentos deste tipo que nos chamam a atenção sobre um veículo que está completando no nosso país pouco mais de quarenta anos de existência. A programaçao televisiva dos anos 50, com suas transmissões ao vivo, e,

-indiscutivelmente, diferente da dos anos 90, que contando com os recursos do "video-tape", utiliza recursos mais pr~gramados, estudados e direcionados por seu poder de persua sao.

argumentação na televisão, ajudado pelos efeitos especiais computadorizados ou por outros recursos, iluminação por exemplo, sacramenta na televisão seu papel de "vitrine e venda de produtos".

Mas o "marketing" nao foi o único, o Jornalismo, através dos telejornais, também descobriu esse poder per-suasivo, imbutido sobretudo na imagem, e dele se utiliza.

Não nos interessa aqui o discurso maniqueísta de determinar se a televisão é "boa" ou "má" para a vida das

-pessoas. Mas questionarmos se nos, educadores, estamos a-tentos aos efeitos deste veículo em nossa sociedade, mais especificamente entre nossos educandos. Questionarmos ta~

bém até que ponto a televisão, dentro de uma visão críti-co-reflexiva, poderia contribuir para o processo de ensi-no-aprendizagem.

A família e a escola há muito tempo deixaram de ser os únicos agentes de educação na formação das crianças e adolescentes. Outros mais têm interferido nesse proces-so, entre eles, os meios de comunicação de massa, em parti cular, mais fortemente, a televisão.

Milhões de crianças brasileiras ficam cerca de 4 horas em média, diante de uma televisão, diariamente, ou seja, o mesmo tempo que a maioria passa na escola (Rezende

&

Rezende, 1989). Será que devemos fechar os olhos a tal situação e não reconhecermos que, na realidade, a televi -são está fazendo parte do nosso dia-a-dia, e que essa par-ticipação poderá estar sendo meramente contemplativa ou/e passiva?~ preciso estarmos alerta. Não devemos também ter a ilusão ingênua que conseguiremos mudar da noite para o dia, ou mesmo definir se é correto mudar ou não o conte~

do da televisão brasileira, mas também não poderemos, por isso, ignorá-la, desconhecer a sua capacidade de persuadir e de manipular um publico desavisado, não só o publico es-colar, mas a maior parte da sociedade.

Cabe a nós, educadores, como parte integrante desta sociedade, estarmos atentos a esse veículo e procur~ mos, a partir do posicionamento crítico-reflexivo, atuar de forma consciente e comprometida com as necessidades da maioria da população. Por isso, acreditamos que uma das estratégias é conhecer mais a televisão e dela conquistar-mos elementos que, de alguma forma, venham a contribuir p~

ra o processo de ensino-aprendizagem.

o

conhecimento sistematizado e a prática devem procurar caminhar juntos para um bom desempenho da escola, a qual não está isolada, e sim inserida numa realidade di-nâmica, numa sociedade marcada por contradições.E

importante que a escola não seja encarada como um local estático, separada do mundo, mas dele participan-te, influindo e também sendo influenciada por elementos e! ternos, entre eles, a televisão, que, como vimos anteior -mente, disputa com a escola no Brasil praticamente o mesmotempo das atenções de seus alunos. Daí, hoje, alguns aut~

res (Rocco, 1983; Mello, 1985; Rezende

&

Rezende, 1989), com os quais concordamos, defenderem o uso da programaçao tele visiva no currículo escolar, não na visão burocrática efria das grades curriculares, mas na visão democrática, li vre e aberta para o debate.

Mas a televisão, sem dúvida, é um tema bastante amplo, por isso, para estudarmos alguns dos efeitos posit! vos que ela poderia trazer para o processo ensino-aprend! zagem, decidimos optar pela utilização dos telejornais e dos programas de caráter jornalístico, que, ao nosso enten der, são portadores de informações, as quais, mesmo que às vezes incompletas e/ou deturpadas se encontram marcadas p~

la atualidade, dinamismo, e enriquecidas pelos discursos verbais e visuais. Esses discursos poderiam ser de grande utilidade em sala de aula para ilustração, promoção de de-bates críticos sobre os temas pertinentes ao nosso dia-a-dia e que, muitas vezes, fazem ou deveriam fazer parte dos conteúdos das disciplinas escolares, mas que nao são consi deradas pela escola. Entendemos que, em alguns momentos, por omissão, as escolas acabam cedendo espaços que, em ge-ral, são ocupados pelos meios de comunicação, os quais, in formalmente, vão desenvolvendo sua própria pedagogia.

Podemos ainda levar, em consid~ração o fato de que, utilizando temas exibiios pelos telejornais em sala de aula, estaremos, de certo modo, contribuindo, também, para a formação de um aluno que seja capaz de identificar e analisar as características de seus programas, no nosso caso os telejornais e, ao mesmo tempo, do próprio veículo tv, portanto, contribuindo para a formação de um aluno-te lespectador mais crítico. Parece utópico, mas aí está uma tarefa da qual não podemos nos descartar. Muito temos que

aprender. Aprender a ler os textos, as suas imagens e a própria sedução, que o veículo tevê produz entre as pes-soas.

Foi a partir da visão desses elementos, que for-mulamos nosso problema de pesquisa: quais os limites e po~

sibilidades da utilização dos telejornais e das informa-ções jornalísticas no processo ensino-aprendizagem escolar, na perspectiva do desenvolvimento da reflexão crítica de professores e alunos?

Para desenvolver este trabalho, achamos pertineg te nos basearmos na concepção de uma educação democrática, a partir dos educadores Paulo Freire e Dermeval Saviani, e, numa tentativa de ampliar a relação educação/comunicação, nos basearmos em Gramsci.

Entendemos que a programaçao televisiva, em espe cial os conteúdos dos telejornais, poderia funcionar como mais um recurso na motivação de alunos e professores para o ensino-aprendizagem. Acreditamos que a educação não de-ve estar limitada ao espaço físico da escola, a educação bancária.

E

primordial a concepção de uma relação pedagó-gica que transcenda simplesmente as relações escolares.A vida, a comunicação entre os homens, está em toda parte e parece-nos ser um erro deixar de reconhecer que a dinâmica das relações dos homens na sociedade com ou tros homens e com seu meio pode nos conduzir a descobertas de alternativas, senão verdadeiras, pelo menos não ilusó -rias. A educação, e em particular a escola, deve procurar buscar o seu papel na sociedade, na vida concreta, voltada e comprometida com o desenvolvimento do homem.

Escolhemos o espaço escolar por ser este o nosso campo de atuação, enquanto educadora, onde vivenciamos, c~

tidianamente, entre crianças e adolescentes, as possibili-dades das descobertas de desenvolvimento através do proce~

so de comunicação.

Deparamo-nos, hoje, com a crise na educação, que envolve as duas redes de ensino, a pública e a privada. Em 1990, segundo informações do então ministro da Educação, Carlos Chiarelli, tínhamos no Brasil trinta milhões de anal fabetos e cinco milhões de crianças na faixa etária dos 7 aos 14 anos fora da escola (Silva e Scüller Neto, 1990).

Em Recife, área onde desenvolvemos nosso traba-lho, conforme os resultados da pesquisa do Centro norte-americano de estudos de problemas populacionais "Population Crisis Committee", apenas 33% das crianças da capital per-nambucana frequentavam, em 1990, a escola primária - às qu~

tro primeiras siries do 19 grau (O GLOBO, novo 1990).

Para o aluno que permanece na escola, resta en -frentar os problemas que vão desde as condições precárias das instalações escolares, passando pelos conteúdos dista~

tes de sua realidade, ati os altos índices de repetência. Para essas crianças, a escola, em especial a pública, mui-tas vezes não vai alim da transmissão das primeiras letras e das operações matemáticas simples. Conservando a estru-tura já vigente na sociedade, o "status quo", a escola ho-je não permite a esses alunos o acesso a uma educação que venha a possibilitar, concretamente, um crescimento signi-ficativo em suas vidas, não só do ponto de vista cultural, mas econômico e social tambim, que poderiam vir a signifi car uma melhoria na sua qualidade de vida.

Não queremos com isto afirmar que concordamos com a "teoria da reprodução", onde a escola é reprodutora das condições sócio-econômicas existentes, mas pretendemos alertar para a possibilidade de estarmos, atravis da "imo-bilização pedagógica", contribuindo para tal quadro. Acre ditamos, pelo contrário, i na oportunidade de existir de fato uma escola democrática, uma escola que, segundo Paulo Freire, pratique a "liberdade" (Freire, 1988).

definitivamen-te, entre os meios de comunicação de massa que mais inter-ferem em nossa sociedade, ditando comportamentos atraves de uma linguagem plástica, na maioria das vezes convidati-va, criativa e, diríamos, por outro lado, perversa.

Alguns autores, entre eles Umberto Eco (1987); Muniz Sodré (1984); Marcondes Filho (1988) e Erausquin (1983) reconhecem o poder da mensagem televisiva em manipular pes soas, controlar informações e provocar direta ou indireta-mente mudanças de comportamento nos telespectadores.

Há muito que a família, a religião e a escola deixaram de ser os únicos a indicarem e a ditarem valores para as pessoas, e a televisão, de certa forma, está fazen do prevalecer seu discurso para um público, muitas vezes, passivo ou desavisado, desarmado. Ela trabalha muito bem com a persuasão, a argumentação. E nenhum argumento é co-locado pela televisão em vão " ... toda argumentação na me-dida em que se propoe exercer uma açao qualquer sobre o a~

ditório, de modificar a intensidade de sua adesão a certas teses, tem como efeito uma ação." (Perelman, 1987, p. 235)

Será que essa televisão que convida o telespect~

dor a ser um mero "robô", homem passivo, capaz de respon der apenas aos apelos unicamente consumistas, deve conti -nuar a emitir suas mensagens sem uma reação, sem uma análl se comprometida e crítica por parte da sociedade? Será que a escola, que faz parte dessa sociedade, e os educadores, devem continuar indiferentes aos efeitos da televisão? Se rá que não podemos tomar uma posição menos passiva e mais crítica diante do que ê veiculado?

Acreditamos que sim. Apesar da luta pela hegem~

nia da classe dominante (econômica em especial), denuncia-da por Gramsci (1989), apostamos no surgimento das contra-dições sociais, e que, dessas contracontra-dições, possam surgir espectadores ou auditórios, de que fala Perelman, mais cri ticos. Por isso mesmo, é que acreditamos na capacidade de a escola abrir-se ao debate e discutir essa programaçao, em especial os telejornais e programas de caráter jornalÍsti-co, que sao do nosso interesse.

A decisão de trabalhar esses programas (jornalÍ~

ticos) é resultado da experiência que tivemos nas escolas das redes estadual e municipal do Recife, onde lecionamos no primeiro grau durante oito anos. A nossa formação de educadora e jornalista também contribuiu para essa escolha. Nas salas de aula, utilizávamos as notícias veiculadas pe-los telejornais corno ilustrações enriquecedoras de ternas que estavam sendo discutidos dentro do programa das disci-plinas, ou recorríamos aos ternas polêmicos, de interesse dos alunos, para serem debatidos, de forma crítica, em cla~

se. Muitas vezes, o assunto de um telejornal surgia em sa la de aula espontaneamente, sem a nossa interferência.

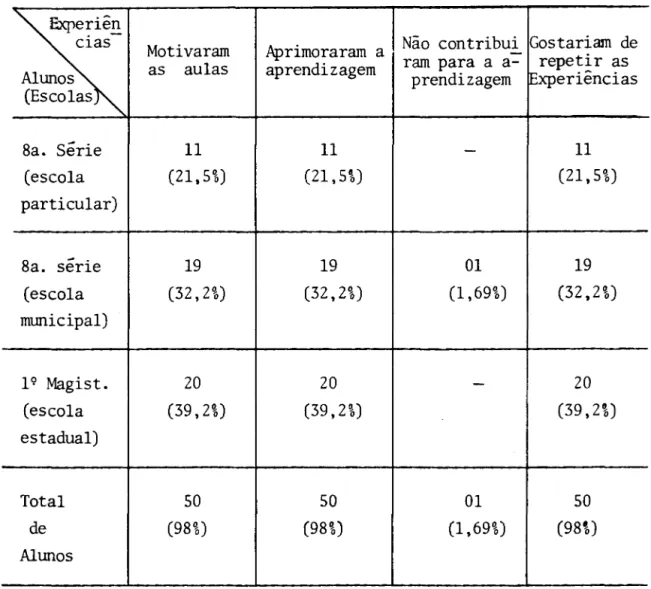

Aparentemente, as experiências foram positivas e, para os alunos, essas atividades trouxeram bons resulta-dos. No nosso entender, tais alunos passaram a demonstrar mais interesse em determinados assuntos e, num dos pontos que consideramos fundamental, passaram a demonstrar mais senso crítico, questionando inclusive a veracidade das no-tícias.

Os resultados nos fizeram questionar se nao se-ria possível ampliar essas experiências para outras turmas, outros colegas professores. Se nao seria possível o pro -fessor compreender que ele pode dispor de outros elementos que venham a contribuir para a aprendizagem do aluno, que o professor não é a única fonte de saber para o estudante contemporâneo, que estão aí além dos livros, os museus, os computadores, os meios de comunicação de massa, e que o professor poderia e deveria orientar então seus alunos pa-ra que eles pudessem recorrer adequadamente a esses recur-sos e usá-los.

Pretensão? O polêmico McLuhan l1988) nos lembra que a educação entrou numa nova era, onde as descobertas ganham mais espaço do que a mera instrução. Estamos agora diante de uma geraçao de educandos impregnada de uma lin -guagem visual proporcionada, sobretudo, pela televisão e pelos computadores. Não podemos mais, em nossas aulas, qu~

rer continuar a expor o mundo apenas na base do "giz" e da "saliva". Precisamos abrir os apertados espaços da sala de aula.

~osso objetivo com este trabalho foi o de obser-var nas escolas do Recife, das redes municipal, estadual e particular, o desempenho dos professores e alunos a partir da utilização de temas dos telejornais e/ou programas de caráter jornalísticos, para debates, ilustrações em sala de aula e, como elementos esclarecedores, sobretudo nas questões consideradas polêmicas.

Verificar também se os professores e alunos con-seguem desenvolver-se no que a professora Maria Helena Si! veira (1989) denomina de "alfabetização do olhar". Isto é, todos nós sabemos que, para uma pessoa poder ler um livro, por exemplo, é necessário que ela seja alfabetizada e, pa-ra que ela possa emitir uma crítica sobre a leitupa-ra, é in-dispensável que, além de dominar os códigos, as letras, os sons, ela saiba também contextualizar esta leitura. Enten demos que fenômeno semelhante ocorre com a televisão.

Podemos perguntar o que é necessário para ler a imagem?

e

preciso dominar seus códigos, seus signos (en-quadramento - planos - cortes - edições - sonoplastia iluminação ... ) e, ao mesmo tempo, contextualizá-los. Não podemos mais ver tv com um olhar ingênuo, mas também nao satisfaz o olhar meramente recriminador, é preciso saber codificar seu discurso, principalmente, o discurso das ima gens.Vencida esta etapa proc~ramos analisar os resul-tados obtidos no trabalho, organizá-los, para orientar

no-vas experiências. Aqui nao queremos incorrer no erro da generalização dos da~os. Mas acreditamos ser possível, a partir deste trabalho em Recife, indicarmos algumas pistas que venham a contribuir no processo de discussão que teóri cos e pesquisadores desenvolvem sobre as implicações da te levisão para a escola.

No caso da televisão, isto é, dos telejornais, há

--

.a vantagem de eles serem programas aceSSlvelS tanto para alunos quanto para professores, pois que estão sempre pre-sentes na programação das principais televisões do país, são exibidos com freqüência e em mais de um horário por di~

o que permite ao estudante, mesmo com pouco tempo disponí-vel, a oportunidade, com o auxílio dos colegas de sala de aula, de atualizar-se.

Os telejornais sao portadores de maior nível de informações em relação a outros programas de tevê e, mesmo reconhecendo que a linguagem dos noticiários televisivos seja simples, extremamente sintética e, às vezes, até emp~

brecida (Marcondes Filho, 1986), não poderemos ignorar que, para muitos, a televisão é a única oportunidade de acesso à informação.

Não temos ilusões, sabemos que tais informações podem nao estar muito completas e podem até ser deturpadas ou, dissimuladamente, apresentar outras conotações (dife -rentes do fato verídico), mas acreditamos no trabalho cons ciente do professor.

" o calLã.:telL en:tlLe:tenedolL

e

a 60lLç.a a.t.ie-nan:te da :tevê. Me~mo na. plLe:tend.ida. 6unç.ão~n6o~mat~va,

ê

~evelado o ca~âte~ ~nd~v~dual do ~~gno telev~~~vo. Na ve~dade a tevê

não ~n6o~ma. Ela lança no a~ 6~agmento~ da~ ~n6o~maçõe~, ante~~o~mente ~elec~onado~, pa

~a oculta~ o que pa~ece ~evela~ envolvendo

algun~ at4ibuto~ do p~oduto em e6e~to~ têc-n~co~ ga~ant~do~e~ da ve~o~~~m~lhança ... "

(Rezende

&

Rezende, 1989, p. 10 e 11).Aqui está o que pode vir a ser hoje uma das tare fas (funções) da escola: avaliar os meios de comunicação, no caso específico a televisão, procurando resgatar essas informações fragmentadas e, didaticamente, ampliar as que~

tões que são, normalmente, anunciadas de modo superficial pela televisão, além de discutirmos, inclusive, a utiliza-ção do discurso visual.

Resta-nos uma dúvida. Quem estaria capacitado para, junto com os alunos, despertar uma consciência mais crítica e esclarecida sobre os efeitos da televisão? Será que os professores, com suas cargas horárias intensivas, t~

riam condições de trabalhar esse material?

Acreditamos que o professor, portador de uma ex-periência maior, pode contribuir com seus conhecimentos p~

ra a orientação do aluno. Acreditamos na sua capacidade de complementar as informações, quando necessário, ressal-tar as contradições e chamar a atenção para as diferenças existentes entre os discursos verbal e visual. Na verdade, este foi um dos objetivos observados durante a pesquisa d~

senvolvida entre professores e alunos nas escolas do Reci-fe.

Com base nesses elementos, entendemos que pode-mos levantar, neste texto, três hipóteses de trabalho:

- se ê de fato pertinente utilizar os telejor-jornais em sala de aula como mais um recurso que venha a auxiliar o professor no ensino e os alunos na aprendizagem;

- que, para desenvolver tal trabalho, os profes-sores terão, primeiramente, que ser capacitados para a ta-refa;

ê necessária a "alfabetização do olhar" do te-lespectador-educando.

Nosso trabalho de dissertação desenvolveu-se em quatro etapas. A primeira, a partir de uma sondagem, no início de 1990, entre professores, alunos e técnicos de cinco escolas do Recife das redes municipal (duas), esta-dual (duas) e particular Cuma), tendo sido pesquisadas seis turmas, três do primeiro grau (8~ série) e três do se gundo grau (19 ano). Constatamos que a grande maioria

as-sistia aos telejornais. Verificamos que professores e téc nicos assistem com mais frequência do que os alunos e veri ficamos, ainda, que alguns professores já utilizavam, mes-mo que esporadicamente, os telejornais e programas de cara

ter jornalístico.

Tal resultado da sondagem nos animou a prosse-guir com os objetivos de nossa pesquisa, ou seja, com os objetivos deste trabalho.

Optamos por realizar a pesquisa em Recife por ser este o nosso local de atuação, tanto na area jornalística quanto educacional. Isto facilitaria a sua execuçao. De-cidimos, também, desenvolver os trabalhos nas duas redes de ensino, pública e privada, para termos uma visão mais geral da representação social dos telejornais entre os pr~

fessores e alunos recifenses.

Concomitantemente, realizamos a revisão biblio-gráfica que nos orientou no trabalho teórico, apontando p~

ra experiências já realizadas e para a verificação da vali dade ou não da nossa proposta de trabalho. A revisão nos

proporcionou a possibilidade de entrar em contato com auto res na irea da comunicação corno Umberto Eco, Edgar Morin e McLuhan, entre outros, e na literatura brasileira com os escritores Muniz Sodri, Marcondes Filho, Rezende

&

Rezen -de, Heloisa Penteado, Carlos Eduardo Lins da Silva, Josi Marques de Melo, que, em muito, contribuíram com a elabo-raçao desta dissertação no que diz respeito às questões li gadas a comunicação e, em especial, com a televisão. No que se refere à educação, ji colocamos, anteriormente, a importância para o nosso trabalho dos au~ores Gramsci, Pau 10 Freire e Dermeval Saviani.Na terceira etapa, desenvolvemos pesquisa em três escolas do Recife (estadual, municipal e particular) onde utilizamos, juntamente com os professores, ternas extraídos dos telejornais e dos programas de cariter j9rnalístico p~

ra serem trabalhados com os alunos em sala de aula. A qua~

ta e última etapa foi a anilise dos resultados dessa pes -quisa.

Justamente sobre os trabalhos desenvolvidos nas segunda e quarta etapas, i que vamos nos deter mais nas p~

ginas que se seguem, procurando, a partir das pistas enco~

tradas, verificar as hipóteses anteriormente levantadas.

A dissertação consta de. quatro capítulos. No prl meiro, analisamos a televisão, um dos meios de comunicação de massa, atravis de três elementos: a linguagem persuasi-va, a imagem e o imaginirio social.

O terna central do segundo capítulo i o Telejorn! lismo, onde são analisadas as características e a

estrutu-ra dos progestrutu-ramas jornalísticos de televisão. O terceiro ca pítulo aborda a questão da escola, mais especificamente, o seu papel no contexto social, além dos seus recursos didá-ticos e extra-didádidá-ticos.

Por fim, no quarto capítulo, relatamos e avalia-mos os resultados da pesquisa realizada em três escolas do Recife, onde os telejornais e outros programas jornalísti-cos de televisão foram utilizados em atividades escolares.

TELEVISÃO: O EXERCfcIO DA SEDUÇÃO

Quando milhões de pontos luminosos varrem uma te la revestida de fósforo, em uma canto qualquer da sala de nossas casas, produz-se a magia de uma das tecnologias mais revolucionárias deste século: a televisão.

Classificada no comércio como um eletrodomésti-co, a tevê está no mundo há meio século, divertindo, info! mando, emocionando, vendendo, manipulando, polemizando. Na verdade, a própria tevê é muitas vezes o centro da polêmi-ca. Acusada por alguns teóricos da comunicação de ser um aparelho ideológico que só atende aos interesses hegemônicos da élasse dominante, e por outros, justamente por ra -zões contrárias, de ser o veículo que possibilita o desen-volvimento das relações humanas em seu processo de comuni-cação, aparelho de hegemonia que pode vir a ser utilizada pela classe dominada para a superação da sua própria domi-naçao, a televisão constitui-se, hoje, num dos principais veículos de comunicação de massa.

Diferenças

ã

parte, um fato é certo; depois do surgimento da tevê, o mundo, em suas formas de comunicação, não foi mais o mesmo. Embalando seu canto de sereia ele trônica, a televisão, entre todos os meios da mídia, confl gura-se como o que mais forte e continuamente efetua o exercício da sedução.Responsáveis pelo ato ou efeito de comunicar, através de veículos próprios, entre eles o rádio, o jornal

e a televisão, para um grande numero de receptores, a mas-sa, o povo, os meios de comunicação de massa têm-se carac-terizado, em geral, pela rápida adaptação às novas tecnolo gias e por seu caráter, muitas vezes, pedagógico, devida -mente explorado pela classe dominante na busca eterna de disseminar suas idéias, sua ideologia. Consideramos, nes-te trabalho, pertinennes-te fazer mais algumas considerações sobre os MCM, antes de prosseguirmos com o tema específico da tevê.

Para alguns autores CAdorno, "In: Conh, 1978), os meios de comunicação de massa são verdadeiros produtores de cultura. Na verdade, Horkheimer e Adorno foram os primei-ros a denominarem o conjunto dos meios de comunicação de massa de indústria cultural. Tal termo não está vinculado à forma de produção Cfabril), mas a padronização dos pró -prios produtos culturais e da sua técnica de distribuição, divulgação.

Os vários elementos que compoem o que Adorno cha ma de indústria cultural, segundo ele, se complementam pa-ra, através de seus instrumentos ideológicos, atenderem aos objetivos e interesses da classe dominante. Por trás de uma pretensa democratização da informação, existiria um ob jetivo deliberado de produzir na "massa" um discurso e pa-drões de comportamento conformista, que não questionem as condições presentes na ordem social. Os homens vivencia-riam de forma ilusória, através dos meios de comunicação de massa, o que não podem viver na realidade. (Adorno, In: Rummert, 1986).

Provavelmente, por isso, Adorno considere

neces--

.sar10 estudar os efeitos, no espectador, do discurso mani -festo, consciente, e o que está oculto, insconsciente. En tendemos que a repercussao, neste último nível é bem mais séria no caso da televisão, pois e nessa instância que ela melhor desenvolve o seu poder persuasivo. Uma outra ques-tão, segundo Adorno, merecedora de estudos, é o que ele de nomina de "linguagem-imagem", que pontua o discurso televi sivo. Adorno reconhece nos meios de comunicação de massa, além do seu papel cultural, a prática pedagógica efetuada por este veículo, o que para ele é um sério problema (Ado~

no, 1954). Tais linguagens, visual e verbal, servirão de referência para o desenvolvimento do nosso trabalho.

Na visão de Adorno, a relação da sociedade com os meios de comunicação de massa é passiva, desarmada e ma nipulável. A partir dessa alienação social, os veículos de comunicação, que compõem a indústria cultural, constroem o seu discurso de poder impedindo a formação de cidadãos autônomos e conscientes.

Reconhecemos a importância da teoria de Adorno, de todos os elementos que produziu para a análise das rela ções dos meios de comunicação de massa, masnao podemos concordar com esta visão tão determinista, para nao dizer fatalista, ao negar ao homem, a sociedade, a possibilidade de perceber na realidade social suas contradições e delas produzir sua própria transformação; o que, na visão de Grams ci, é a possibilidade de as classes dominadas superarem sua condição de dominação, através dos aparelhos de hegem~

nia existentes, entre eles, os meios de comunicação de mas sa e, conseqüentemente, completamos, a televisão (Gramsci, 1989).

Para Gramsci, as próprias classes dominadas pod~

rao identificar os elementos imprescindíveis à sua libert~

-çao, no confronto incessante entre classe dominante e domi nada.

Se tais contradições podem surgir na sociedade de classe, podemos então esperar que elas também apareçam no interior das empresas de televisão, que fazem parte da sociedade. Essas contradições surgiriam através das rela-ções entre os profissionais de comunicação (em sua maioria pertencentes a classes menos privilegiadas) e os empresá -rios da comunicação, representantes da classe dominante. As contradições poderão ser expressas não apenas nessas r~

lações internas mas, como conseqüência, na própria mensa -gem da tevê que irá atingir o público receptor. Quantas v~

zes no dia-a-dia dos telejornais não presenciamos esse em-bate nas redações e, às vezes, até dele participamos. ~

claro que, para perceber tal situação, é necessário que os profissionais da comunicação estejam preparados para iden-tificar os diferentes níveis de manipulação a que está su-jeito o espaço televisivo, no nosso caso, particularmente, o telejornal, e neste contexto adotar uma postura mais crí tica.

Compreender que a informação que hoje e repassa-da ao telespectador nem sempre vai ajudá-lo a esclarecer as idéias que têm ou não sobre o fato que está sendo

enfo-cado. Que também não forma opiniões, porque na verdade tais informações, da forma que são veiculadas, não têm em

-

.sua essencla o compromisso com a vida real deste telespec-tador.

b tarefa do profissional de comunicação, compro-metido com os interesses da classe em que está inserido (e aqui estamos considerando que a maioria pertence às clas -ses menos privilegiadas), de estimular o telespectador

-

a criticidade, ao mesmo tempo em que informa e forma este re ceptor. Não colocamos isso, no sentido panfletário, mas na qualidade de educadores e comunicadores que, segundo Gramsci, procurem junto com sua classe (no caso a domina-da), encontrar mecanismos que os tornem mais conscientes, alerta, diante das informações, e assim, munidos de instru mentos apropriados, possam combater efetivamente, a práti-ca hegemônipráti-ca desempenhada pelos meios de comunipráti-cação, en-quanto veiculadores da ideologia dominante (Gramsci,1989).Por entendermos que o processo dos meios de comu nicação de massa, a televisão em especial, é também um pr~

cesso pedagógico1

, acreditamos que a escola, enquanto mais

um aparelho de hegemonia, pode e deve, identificando as contradições existentes nas relações sociais, contribuir para um trabalho mais efetivo diante da tevê, ajudando a formar um telespectador-educando mais crítico, consciente

1 Pedagogia está sendo empregada no sentido de forma de intervenção

que procura modificar o outro em termo de valores, conhecimentos, habilidades. Neste sentido, estamos utilizando o. termo Pedagogia tanto para educação, quanto para a ação da televisão.

e comprometido com a sua realidade.

A função pedagógica da televisão para nós fica clara na sua busca c0ntinua de educar o p~blico mediante uma linguagem simples, envolvente, sedutora. O perigo re-side justamente nesta linguagem, por ser dificil de ser percebida pela população. A pedagogia da televisão é dis-simulada e não tem por objetivo formar um telespectador p~

ra a prática da liberdade (pedagogia proposta por Paulo Freire), pelo contrário, seu interesse, reconhecemos, é o de inculcar na população a ideologia da classe dominante, como já foi dito anteriormente. Num jogo de educação e d~

seducação, de informação e desinformação, procurando, e mui tas vezes conseguindo com competência, confundir o seu re-ceptor.

Mas cabe

ã

própria classe dominada procurar mu -dar sua condição de dominação, como lembra Gramsci, que identifica as saidas da dominação exatamente nas relações que a classe subalterna traça no interior dos aparelhos ideológicos da classe dominante. Para tanto é necessário que as classes menos privilegiadas sejam instrumentaliza -das.A Escola, no nosso entender,

é

pertinentes para tal tarefa. Não estamosum dos lugares esquecidos de que ela também é um aparelho hegemônico nas mãos da classe dominante, mas acreditamos que as diversas crises atraves-sadas e que atravessa a escola, venham possibilitar, entre educadores e educandos, um repensar, uma reelaboração so -bre o papel desta escola na sociedade. De alguma forma, a

geraçao de "ca ras-pin tadas" j á começou a real i za r parte des te trabalho, não há dúvida.

A ação pedagógica da televisão no nosso país, p~

demos dizer, começou quase que no mesmo instante em que ela surgiu na década de 50, enquanto veículo de comunica -çao de massa. Em Recife, o aparecimento da tevê foi um pouco mais tarde, década de 60. Desde então, a televisão acompanhou e vem acompanhando todas as crises políticas, so ciais, econômicas e culturais do Brasil e delas tornando-se, às avessas, uma espécie de porta-voz. Dizemos às aves sas, porque compreendemos que, na maior parte do seu trab~

lho, ela não atende a interesses da maioria da população. Mas foi no período militar, a partir de 1964, que este veÍ culo de massa mais se desenvolveu no nosso país, tanto no nível técnico, quanto no nível de mensagem, atendendo esp~

cialmente aos interesses dos governantes militares que se revezaram no poder durante duas décadas.

A penetração da televisão em uma extensa area ge~

gráfica do país, a força da imagem e o seu discurso impreK nado de "atualidade", de informação, de persuasão, sempre com o argumento do prazer, foram fatores essenciais para o êxito da televisão no país, além, é claro, das injeções fi nanceiras e do controle total do Estado sobre o desenvolvi mento do veículo.

Igual êxito obteve sua açao pedagógica, a partir do momento que a televisão mostrava o país (e mostra) que gostaríamos que existisse e estava contido no nosso imagi-nário social, e não o país que de fato existia, o Brasil

com sérios problemas políticos, econômicos e sociais.

Hoje, democratizadas as relações políticas da na çao, nao podemos dizer que a tevê tenha cessado sua pedag~

gia. Os objetivos dos grupos econômicos e políticos domi-nantes continuam a existir, e a televisão ainda é um veícu lo atraente para o jogo de interesses e o exercício da se-dução.

E para compreendermos a sedução do receptor pela televisão, partimos do pressuposto de que ela recorre a três artimanhas fundamentais nesse pantanoso campo da con-quista: a utilização com competência do imaginário social; a prática da linguagem persuasiva; e a força das imagens.

Por ser um veículo de massa, o público da televi sao é heterogêneo, proveniente de diferentes segmentos so-ciais, o que significa também uma programaçao televisiva bastante diversificada, até entre os telejornais, onde po-demos encontrar desde o "Aqui e Agora", com uma linguagem mais popular, até os telejornais de fim de noite, marcados pelos comentários e por edições melhor cuidadas.

Para se ter uma idéia do imenso público da tele-visão brasileira, em 1991, segundo dados da ABERT Asso-ciação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, a co-bertura geográfica da tv no Brasil era quase total (99% do território nacional), onde estavam espalhados 40 milhões de aparelhos de tevê, o que significa uma população de te-lespectadores superior a cem milhões de pessoas. Com cert~

nicação, enquanto consumidores em potencial. Não é por ou tra razão que o mercado publicitário está em 69 lugar no

mercado internacional, por seu volume de investimentos pu-blicitários, e cabendo à televisão a maior fatia, quase 70% dos recursos totais empregados. Isto gera uma relação

ex-tremamente incômoda entre tv/poder econômico e poder polí-tico e, fatalmente, reflete-se na estrutura do discurso te levisivo das nossas emissoras.

E

nesse contexto que a televisão brasileira de-senvolve sua açao pedagógica. Seduzindo, a tv espera em troca respostas e comportamentos que venham premiar seus esforços. Assim, a televisão disputa com a escola e a fa-mília, segundo Artur da Távola, l i • • • o primado do monopo--lio da fala, da cul tura e do conhecimento ... l i (Távola, 1984,

p.13).

A televisão, sem dúvida, tem grande influência na sociedade, na vida diária do homem de hoje, mas acredi-tamos que sua força não poderá ameaçar nem a família, nem a escola, se ambas desempenharem seus papéis com competên-cia. A televisão, hoje, é o entretenimento mais simples e mais barato para as pessoas, talvez seja por isso tão pro-curada, além do que ela possui um caráter doméstico que p~

de tornar-se, reconhecemos, uma faca-de-dois-gumes, isto é, ela pode criar uma maior interação, intimidade entre o veí culo e o receptor, mas em contra-partida, exatamente por essa intimidade, poderá desarmar o mesmo receptor, podendo torná-lo acrÍtico.

fascinar nosso olhar, justamente porque " ... nos 'mata' ou nos exclui enquanto identidade originais ... " (Sodré, 1984, p. 41). Mas nunca é demais lembrar que o te1espectador nao e apenas o depósito de infolmações, ele é alguém capaz de reprocessar o que recebe, baseado nos seus conhecimen -tos, nas suas experiências de vida. E que no social exis-tem, além da tevê, outros aparelhos de hegemonia que pode-rão ser apreendidos pelas classes dominadas para a sua li-bertação, entre eles, a escola. O que não implica deixar-mos de reconhecer que a televisão, cotidianamente, conti-nua a desempenhar sua açao, que nós denominamos de "pedag~

dia da sedução", trabalho este elaborado e desenvolvido através das imagens, da linguagem persuasiva e do imaginá-rio social que passaremos a tratar mais

agora.

1.1 O Imaginário Social

especificamente

Partimos do pressuposto que toda e qualquer so ciedade constitui um imaginário para sua própria sobrevi -vência, ou por fuga ou para produzir seus desejos. O ima-ginário funciona como uma espécie de ponte entre a vida em sociedade que temos (concreta) e a vida que queremos ter.

A televisão, trabalhando com a argumentação, pr~

cura atingir esse imaginário, que antes era constituído apenas na relação direta do homem com o próprio homem e deste com a natureza, mas que hoje é intermediado também pelas máquinas (Berger, 1979).

Os que fazem a televisão, desenvolvendo uma "pe-dagogia" da imagem, procuram trabalhar esse imaginário, l~

vando em conta que nem só de trabalho vive o homem. Apos-tam na teoria do "pão" e do "circo" e jogam com todas as suas armas, para atender aos desejos e nunca descontentar seus espectadores. Assim, o simulacro da Alegoria da Ca -verna de Platão, tão marcado pelos movimentos das sombras, ganha nos nossos dias elementos mais sofisticados, a caver na agora e eletrônica. Mas até que ponto esse simulacro eletrônico mexe com os sonhos, os desejos, os medos e as crenças de todos? Será que ele encontra de fato no social o campo fértil para plantar, irrigar e escolher seu discur so?

Acreditamos que sim. Com o discurso do desejo, do prazer, a tv trabalha o imaginário social pontuando suas ações, procurando determinar suas necessidades e maquiando seu comportamento.

O poder que essa "caixa mágica" exerce em muitos de nós não está respaldado na força física, mas no discur-so verbal e visual, discurdiscur-so persuasivo, impregnado de "ilusões" que vão atingir em cheio o imaginário social. O "marketing", a propaganda, que tão bem utilizam a tv, sa-bem disso. Em um depoimento, registrado no trabalho de Bellenguer, C. Revson, criador da Revlon, uma empresa que produz cosméticos, confessou "fabricar produtos de beleza, mas vender esperança". CBellenguer, 1987, p. 59)

Cornelius Castoriadis (1982) afirma que as insti tuições encontram sua fonte no imaginário social. A socie

dade para definir as relações com o mundo, a sua identida-de, procura obter respostas através das suas "significa-ções imaginárias", respostas que a "realidade" e a "racio-nalidade" por si só não podem fornecer. Para que essa so-ciedade exista, ela necessita de "explicações" que, de cer ta forma, justifiquem sua existência e, consequentemente, a existência de cada um em particular. Por essa razão, e necessário que haja sentido não só para um indivíduo, mas também para a própria sociedade, e cabe ao imaginário dar esse sentido. (Castoriadis, 1982)

Hoje as televisões, "o marketing" e os órgãos de pesquisa de opinião procuram identificar que significações sao essas que instituem e são instituídas pelo social para delas tirarem proveito. Basta lembrar a verdadeira bata -lha travada no mundo ocidental, através dos meios de comu-nicação, mais fortemente na tevê, no período das eleições. Com técnicas apuradas, sofisticados recursos, coordenações inteiras de campanhas políticas tentam trabalhar seus "pro - -gramas políticos", de forma que venham a atingir nao as ne cessidades de fato detectadas pelos diversos segmentos da sociedade, mas atingir os elementos escolhidos, eleitos ou desejados como ideais por essa sociedade. Acabar com o de semprego, a inflação e dar segurança são desejos de qual-quer sociedade e, por isso mesmo, as promessas contidas nes ses discursos quase sempre surtem efeitos. O desejo do po der de compra, do direito ao consumo, são aflorados, e du-rante as eleições, através da televisão, todas essas con-quistas, assim como que por encanto, parecem possíveis de serem alcançadas.

o

telejornalismo muito contribui para a eficiên-cia deste discurso, na maioria -das vezes, escondido numa aparente neutralidade, os telejornais tornam-se porta-v~zes oficiais dos "candidatos" e, dominando <1 linguagem da

sedução, acertam em cheio nas aspirações contidas no imagl nário social. Basta lembrar a campanha eleitoral de 1989/ 1990 para Presidente da República, quando um telejornal, o Jornal Nacional, da Rede Globo, chegou a ser apontado como um dos responsáveis pela eleição de Collor e a derrota de Lula, em razão das suas edições, subretudo a do último de-bate na televisão entre os dois candidatos. O Jornal Nacio nal teria interferido decisivamente no destino da eleição de 1990. (Souza, 1992)

Tal fato pode ter sido possível por dois moti vos: primeiro, pela própria questão social do país, existia, sem dúvida, no imaginário social, o desejo

onde pela mudança, pelo novo, "bonito", moderno, a busca por um "sal vador da pátria". Em segundo, a inexistência de uma visão mais crítica para o discurso desenvolvido pelas campanhas eleitorais, através dos meios de comunicação, em particu-lar do discurso da televisão.

Assim, identificando os recantos de cada signifl caça0 imaginária, a televisão, como um dos elementos desse processo, vai conquistando o social~ M~niz_Soaré thama a atenção para o mascaramento da realidade promovida pela te vê, através de sua imediatez, onde a imagem da televisão, comandada pelo desejo, leva o "telespectador a se identifi car com os modelos do sistema." (Sodré, 1984. p. 51)

Mas cabe perguntar se isto não ocorre justamente porque t~is elementos já compõem o imaginário social? Esse imaginár:o, como a própria sociedade, são construções, ins

tituiçõe~ sociais e históricas que surgem ou desaparecem como deccrrência das relações que são travadas entre indi-viduos c:m o mundo fisico e social, e com suas significa-ções imasinárias que são eleitas para justificarem exata mente esse imaginário e, consequentemente, a sociedade.

Muniz Sodrê também faz um alerta para os conteú-dos tele~isivos, que, segundo ele, estão voltados para di-ferentes aspectos do real histórico ou social e que estes pontos "refletem as representações sociais geradas por in~

tituições vigentes ou pelo senso comum" (Sodrê, 1984, p. 85). E completamos, fruto desse imaginário, que na televisão e

-modificado através de um filtro próprio e de tal modo que dificilmente se poderá indicar uma única fonte de anseios, desejos, valores ou crenças.Do nosso ponto de vista, compreendemos que a te-levisão sozinha não deve ser acusada de ser tão poderosa na determinação do imaginário e evidentemente, não acredi-tamos que a sociedade, via seu imagi~~rio social,seja tra-balhada de forma completamente passiva. Não a enxergamos como uma tábula rasa, porque, mesmo no nivel do imaginário, concordamos com Castoriadis quando ele afirma que o imagi-nário "ê uma criação essencialmente indeterminada sócio-histórica e psiquica das figuras/formas/imagens, a partir das quais somente ê possível falar-se de . alguma coisa".

Baseada nao apenas no representar/dizer social, mas também no fazer social, é possível a cada sociedade a sua autotransformação, uma vez que as suas significações nao surgem do nada, mas do próprio social. Elas também não sao rígidas e, por isso mesmo, a sociedade pode identifi -cá-las como suas próprias crlaçoes.

A ligação do homem e da sociedade da qual parti-cipa com o imaginário é efetuada pela televisão com o auxÍ lio das imagens. O imaginário que ocorre na relação so-cial, paralelo, segundo Ciro Marcondes Filho (1985), a di-mensão do real é que mantém as pessoas vivas. Não é a con cretude da vida real que as faz continuar, mas as possibi-lidades de vidas descobertas ou vislumbradas do imaginário social. Assim, a televisão tenta trabalhar, e o faz com eficácia, um imaginário sem contradições, sem conflito, pois sabe que este imaginário é a representação que a sociedade e seus indivíduos procuram fazer de si mesmo, por isso, em nosso país, acreditamos na imagem do "país do carnaval" do povo "bem humorado" que, apesar de todas as dificuldades,

-e um "povo f-eliz".

Acreditamos ou acreditávamos? Talvez muitos des ses elementos, desafiados pela realidade, estejam sendo m~

dificados. No caso do Recife, por exemplo, durante muitas décadas um "slogan", que se transformou quase em uma cren-ça, tomou conta do imaginário da população: "Recife cida-de pequena, porém cida-decente." Existia um grancida-de respeito ao pronunciar isto, e as pessoas, verdadeiramente, acredita-vam nesta idéia. Mas foi difícil o imaginário resistir à

realidade e às estatísticas cruéis que apontam a cidade co mo uma das piores do mundo em qualidade de vida, mais exa-tamente a S~ pior cidade em qualidade de vida do planeta.

(Jornal O Globo, novo 1990)

A cidade não é mais "tão decente assim", e outras crenças e desejos passaram a permear o imaginário social desse lugar e a necessidade de vir a ter uma vida mais dig na tornou-se mais constante. Este, poderíamos dizer, e um exemplo da sociedade na sua "criação incessante".

Além disso é preciso também lembrar que o proce~

so histórico, como Castoriadis o ve, é uma criação onde a sociedade é ao mesmo tempo instituinte e instituída, daí não se aceitar a determinabilidade, com o que concordamos plenamente. Esta idéia, guardada as suas devidas propor-ções, poderia ser associada à teoria gramsciana que ve na luta pela hegemonia da classe dominante, a possibilidade do surgimento das contradições em suas relações com a cla~

se dominada, ou seja, esta última sendo capaz de rever a ordem, através das contradições que poderão surgir no cam-po da luta social.

Tratando-se de televisão, para que a sociedade tenha consciência da possível manipulação realizada pela tevê, para que a sociedade possa trabalhar contra as arma-dilhas impostas pelo "simulacro eletrônico", é fundamental que ela seja instrumentalizada, que ela tenha condições de ter um olhar mais crítico em nível de mensagem, o que a professora Maria Helena Silveira (1989), como já afirmamos anteriormente, denomina de "alfabetização do olhar",

pro-posta onde todos poderiam ser alfabetizados para a leitura da imagem, no que ela tem de explícito e no que tem de dis simulado.

Esta alfabetização, entretanto, nao pode ser uni lateral. b importante que a sociedade deseje a transforma çao, que, em conjunto com, no nosso caso, a escola, traba-lhe no sentido de desmistificar o simulacro produzido pela "telinha mágica". Sem otimismo acrítico, acreditamos nas possibilidades da dialética social. Apostar na acomodação, na passividade eterna desta ou de qualquer outra sociedade é talvez, desconsiderar o que é proposto por Castoriadis, é desconsiderar a viabilidade da real autonomia, do poder criador da sociedade, é não apostar na capacidade e no seu empenho de reverter suas questões.

1.2 Linguagem Persuasiva

o

homem, a partir do momento que descobriu seu poder para comunicar-se com outros homens, procurou, ao lon go de sua história, através de seus argumentos, de suas te ses, conquistar um auditório (auditório aqui na visão de Perelman, 1987). Para ganhar a adesão desse auditório, o homem desenvolveu teénicas e até tecnologias, entre elas, os meios de comunicação de massa.A televisão, um dos mais sedutores desses veícu-los de comunicação de massa, é hoje urna das responsavels

-

. pelo sucesso da retórica da argumentação, poderíamos dizer não apenas verbal, mas, também, visual. Através do seudiscurso sofista, discurso da aparência, a tevê exercita o dom de iludir, de envolver aqueles que, desavisados e mui-tas vezes, embriagados pelo imaginário social, se tornaram presas do discurso "fácil", talvez por descobrirem na rea-lidade, na concretude de suas vidas, que o "desiludir-se é uma tarefa sempre mais difícil". (Pessanha, 1989, em sala de aula)

Hoje, o cuidado necessário com a televisão deve ser redobrado. Como foi dito anteriormente, o simulacro denunciado por Platão, na Alegoria da Caverna, está muito mais sofisticado, eletronicamente mais dissimulado e, por isso mesmo, mais perigoso.

Se tentarmos traçar um paralelo entre o simulacro da Caverna de Platão e a televisão, chegaremos a con -clusão de que a arte e a astúcia de enganar estão presen-tes em alguns meios de comunicação. Mas a quem serve es~

te discurso enganoso? De que senhor ele e servo? Certa-mente não o é nem da busca da "verdade", nem do confronto democrático das idéias.

Todos os argumentos que fazem parte do discurso televisivo não são casuais. Estão à espera de respostas que vão interessar a alguma pessoa ou a algum grupo, em ge ral a quem os controla. No caso da tevê, nunca e demais lembrar que quem detém a tv, assim como outros meios de co municação, é também quem participa do grupo que detém o p~

der econômico e, muitas vezes, o poder político: a classe dominante, que evidentemente vai procurar utilizar os meios de comunicação que possui em favor próprio.

Outra questão que nos chama atenção nesse emara-nhado de armadilhas ê o fato de a classe dominante ter aces so, mais facilmente, a outros discursos. Além do acesso à televisão, frequenta teatros, cinemas, possui computadores, vídeo-games, livros, etc., enquanto as pessoas de camadas menos favorecidas, de um modo geral, têm pouquíssimas op-çoes, às vezes, nada além da própria escola e da televi-sao.

Com competência e dinamismo, a tv ocupa os espa-ços possíveis nos lares dos milhões de telespectadores existentes no país, oferecendo desde o entretenimento até a informação. Auxiliada pela tecnologia, ela oferece no-vos recursos de som e imagem (aí estão os computadores, além das moderníssimas cameras e ilhas de edição) que re -forçam o seu exercício diário de sedução. Assim, na lin -guagem televisiva, a concepção sonora, além do discurso verbal, ou seja, a música, os ruídos do meio-ambiente, as edições colaboram na construção do discurso persuasivo, se dutor. Mas a imagem, sem dúvida nenhuma, é a arma funda -mental e eficaz para o sucesso de seus objetivos.

A imagem vem corroborar o discurso verbal, proc~

rando atender ao imaginário, com o cuidado para que o tex-to não seja um mero repetidor das informações contidas nas imagens e vice-versa.

Com o discurso coloquial, objetivo, direto, , as vezes anestesiante, a televisão, respaldada pelo casamento perfeito do texto com a imagem, vai buscando minar na so-ciedade possíveis resistências, apresentando em contra-pa~

tida, uma linguagem que convida a todos ao prazer. Seu dis curso é p;ssional, por ser uma forma de interpretação da realidade. sobretudo nos telejornais.

Desse modo, a manipulação das informações parece

não ser ~=a tarefa tão difícil, se levarmos em considera

-ção que, io outro lado da tela, estará um público com defl ciências informativas, pelo menos em sua grande maioria. E o que pode vir a ser manipulado? Ora a televisão, em esp~

cial o telejornal, não precisa dizer inverdades para estar manipulando dados. Basta, por exemplo, que ela os omita. A omissão de dados, sem dúvida, dependendo da situação, e

-uma forma de manipulação.

Se um telejornal afirma que o governo liberou uma verba X para a compra de materiais cirúrgicos necessarlOS

-

. para os hospitais públicos, ela estará transmitindo infor-mação, que se checada, não estará incorrBta. Mas se o te-lejornal omite que a compra de tais materiais foi superfaturada e que a superfatura beneficia uma determinada pes -soa ou grupo, então ele, com certeza, está manipulando.Podemos manipular com a imagem? Claro que sim. Se desejar dar uma dimensão a um acontecimento maior do que ele merece, basta apenas que se espetacularize a notí-cia, prática por sinal comum em vários telejornais e pro-gramas de caráter jornalístico do país. Através dos enqu~

dramentos e planos que venham a ser utilizados na imagem e edições, este efeito pode muito bem ser efetuado. Se o de sejo é dar uma dimensão menor ao fato, a manipulação do dis curso visual é possível da mesma forma, sem mencionar as

edições que podem mudar, literalmente, o discurso verbal de quem quer que seja.

O objetivo principal da argumentação é o de modi ficar, mudar o discurso ou a ação do outro, por isso, ao estarmos diante de um programa de televisão, de uma notí-cia de um telejornalrnão podemos estar desarmados, não de-vemos nos preocupar apenas com o que ela diz através do seu texto e de suas imagens, mas n~s preocuparmos com a resposta que se pretende obter com o programa ou, especifi camente com a notícia.

Enfim, saber separar e identificar o que está ex plícito e o que está implícito no discurso. A televisão, consequentemente, o telejornal, tem interesse em conquis -tar a adesão do público. Na linguagem verbal e, especial-mente visual, ela vai buscar persuadir o telespectador para a conquista dos seus objetivos, numa tâtica muitas ve -zes silenciosa.

Para Adauto Novaes (1991), a televisão é origi-nal no tipo de comportamento que ela quer do espectador, porque ela obriga que o seu corpo esteja em repouso, ao co~

trário do que é exigido pelas artes do movimento, que con-vidam a ação do corpo. Aqui cabe uma explicação: Novaes entende a televisão como sendo uma técnica de movimento, a partir do pressuposto que ela trabalha com imagens em movi mento. Esta afirmativa de Novaes nos lembrou um depoimen-to que presenciamos certa vez: uma dona de casa dizendo que o eletrodoméstico de que ela gostava mais era a televi são, porque era o único que ela tinha que parar de traba

-lhar para utilizar.

Se o espectador está em estado de repouso, se es tá desatento, como poderá contra-argumentar? O risco de vir a ser iludido pelo discurso televisivo, mais do que is so, de vir a ser persuadido, é grande.

Exatamente para não ser manipulado, é imprescin-dível que esse telespectador esteja preparado para detec-tar, na televisão, suas possíveis artimanhas.

g

claro, co mo lembra Marcondes Filho, que outros elementos além do do mínio da linguagem televisiva poderão interferir no exercÍ cio da contra-argumentação, entre eles a memória, a vivên-cia e o "desmascaramento através do conhecimento do contex to onde se forjou a informação ... " (Marcondes Filho, 1988, p. 90).Mas para enfrentar as armas do discurso persuasi vo da televisão, entendemos que a saída ainda é o conheci-mento, a aprendizagem de suas técnicas e linguagem. Só po~

so participar de um duelo no mesmo nível do desafiante, se souber quais sao as armas e como elas funcionam. No caso da tv, nao e diferente.

Uma característica marcante da televisão nessa guerra da sedução é produzir a imagem, ao mesmo tempo em que o fato acontece, isto dá ao seu discurso uma certa cre dibilidade, pois parece que o fato está sendo mostrado re-almente como ele e. Neste caso, a imagém dá grande força

à "ilusão" de que vemos fielmente a realidade, muitas ve -zes esquecemos que a imagem não é o real, mas a repres~nta