UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO Escola de Ciências da Vida e do Ambiente

Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde

Relatório de Estágio no Escalão Juniores A,

no Sporting Clube de Braga, na Época Desportiva 2015/2016

Orientador: Professor Doutor Nuno Miguel Correia Leite

Coordenador de Estágio: Professor Doutor Victor Manuel de Oliveira Maçãs

Tutor de Estágio: Arlindo Rui Gomes Soares Tomé

José Mário Alves Araújo

i

Relatório de Estágio em Futebol apresentado à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, como requisito para obtenção do Grau de Mestre em Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, sob a orientação do Professor Doutor Nuno Leite.

ii

Dedicatórias

Aos meus pais À minha irmã À minha família.

iii

Agradecimentos

.

Ao Professor Doutor Victor Maçãs, pelos anos de conhecimento que nos transmitiu, pela simpatia, por ter os seus valores bem definidos e nos dizer as coisas como elas são, sem floreados.

Ao Professor Doutor Nuno Leite, pelo acompanhamento e disponibilidade na realização deste trabalho.

Agradecimento especial à estrutura do SCB por me ter acolhido.

Um abraço especial ao amigo Treinador João Cardoso, pois a sua amizade e interação diária foi essencial para ajudar a atravessar este desafio.

Ao Treinador Pedro Duarte, pela oportunidade de ingressar no SCB, pela forma com que me acolheu e pela paciência com um novato nestas andanças.

Ao Ricardo Silva, por ser um verdadeiro amigo, por procurar sempre fomentar o meu conhecimento e poder contar sempre com ele.

Ao Diretor Rui Santos, pela amizade e experiência transmitida.

Ao Treinador Diogo Almeida, Treinador Rui Tomé, Técnico de Equipamentos Sr. Pereira e a todas as outras pessoas que atravessaram esta jornada diariamente comigo, um especial abraço.

A todos os jogadores, pois estivemos sempre unidos e não podia estar mais feliz com todos.

Aos amigos que estiveram sempre presentes, André Mota, Daniel Sousa, César Rocha e Hugo Ferreira.

À Flávia Botelho, por ser mais que uma melhor amiga e por isso tem um lugar especial no meu coração.

Para a família toda, um beijo e abraço enorme para vocês que estão comigo todo o ano e sempre incentivaram a ir mais longe.

Acima de tudo, agradeço e dedico, aos meus pais. Pois foram eles que sempre apoiaram neste trajeto, investiram o que tinham para o seu filho poder chegar até esta fase sacrificando muita coisa que podiam ter vivido sem nunca pedirem nada em troca. A eles o meu muito obrigado pois sabem que os amo muito. E claro, tenho de dar o meu obrigado à pessoa mais importante na minha vida, a minha irmã, por estar sempre presente e me apoiar seja no que for.

iv

Índice

Dedicatórias ... ii

Agradecimentos ... iii

Índice ...iv

Índice de Quadros ... viii

Índice de Tabelas ... ix

Índice de Figuras ... x

Lista de Abreviaturas ... xii

Resumo ... xiii

Abstract ... xiv

1- Introdução ... 1

2- Análise do Contexto de Intervenção ... 2

2.1- Caracterização do Clube ... 2

2.1.1- Estrutura Organizacional da Formação ... 3

2.1.2- Análise SWOT ... 3

2.1.3- Objetivos a atingir na Equipa ... 4

2.2- Caracterização da Equipa ... 5

2.2.1- Caracterização do Plantel ... 5

2.2.2- Etapas de Formação ... 7

2.2.3- Dados Antropométricos do Plantel ... 7

2.3- Caraterização do Contexto Competitivo ... 9

2.3.1- Quadro Competitivo ... 9

2.3.2- Estudo dos Adversários ... 10

2.3.3- Caraterização da Competição ... 11

2.3.4- Caraterização dos jogos Particulares ... 11

3- Fundamentos Metodológicos ... 13

3.1 – O Treinador ... 13

v

3.1.2- Funcionamento de equipa ... 14

3.1.3- Visão e Filosofia ... 15

3.2- O Jogador ... 16

3.2.1- Modelo de jogador no SCB ... 16

3.2.2- Integração do Jogador no Modelo de Jogo ... 17

3.3- O Treino ... 17

3.3.1- Modelo de Exercícios ... 18

3.3.2- Modelo de Treino do SCB ... 19

3.3.3- Sessão de Treino ... 20

3.3.4- Microciclo ... 20

3.3.5- Observação, Análise, Controlo e Avaliação de Treino ... 20

3.4- O Jogo ... 21 3.4.1- Modelo de jogo ... 21 3.4.2- Modelo de jogo do SCB ... 23 3.4.3- Sistemas Táticos ... 24 3.4.4- Momentos de jogo ... 24 3.4.4.1- Organização Ofensiva ... 25 3.4.4.2- Organização Defensiva ... 25 3.4.4.3- Transição Ofensiva ... 26 3.4.4.4- Transição Defensiva ... 26 3.4.4.5- Esquemas táticos ... 27

3.4.5- Observação e Análise da Competição ... 28

4- Organização do Processo de Treino ... 29

4.1- Programação ... 29

4.2- Organização estrutural do treino ... 29

4.3- Definição dos conteúdos e temas do treino ... 30

4.4- Métodos de treino e Exercícios padrão ... 31

vi

4.4.2- 3º Feira – Força Específica – Tensão Contração ... 32

4.4.3- 4º Feira – Resistência Específica – Duração Contração ... 32

4.4.4- 5º Feira – Velocidade Específica – Velocidade Contração ... 33

4.4.5- 6º Feira- Tático Estratégico ... 34

4.5- Meios de Controlo e Avaliação do Processo de Treino e Competição... 34

4.6- Periodização ... 35

4.7- Definição de Programas ... 36

4.8- Quadro de necessidades ... 38

5- Execução do Processo de Treino e Competição ... 39

5.1- Execução do Processo de Treino ... 39

5.1.1- Microciclo ... 39

5.2- Execução do Processo Competitivo ... 41

5.2.1- Convocatórias ... 41

5.2.2- Plano e Relatórios de Jogo ... 41

5.2.3- Estatísticas Individuais Competitivas ... 42

5.2.4- Alterações ao modelo de jogo no SCB ... 42

6- Controlo e Avaliação do Processo de Treino e Competição ... 44

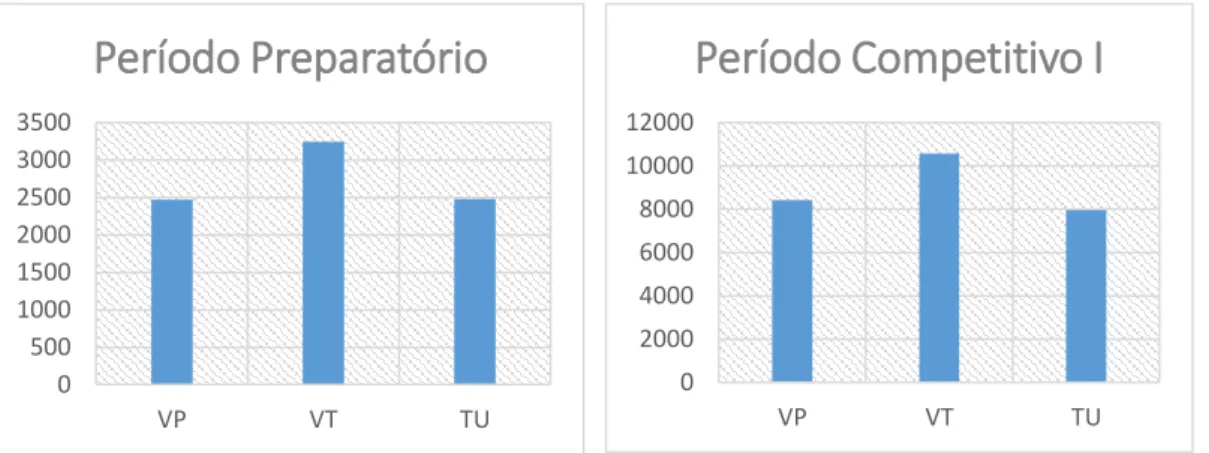

6.1- Indicadores de Treino ... 44

6.1.1- Quantidade dos diferentes tipos de treinos ... 44

6.1.2- Aproveitamento dos treinos ... 45

6.1.3- Volume de Treino ... 46

6.1.4- Macrociclo ... 47

6.1.5- Análise dos Jogos Particulares ... 48

6.2- Indicadores de Competição ... 48

6.2.1- Análise Quantitativa ... 49

6.2.2- Análise das competições ... 51

6.3- Análise à divisão do treino segundo a classificação de exercícios ... 53

vii

6- Bibliografia ... 59

7- Anexos ... 63

7.1- Dados dos jogadores que participaram em jogos oficiais ... 63

7.2- Testes Físicos ... 64

7.3- Calendário das Competições ... 66

7.4- Controlo da fadiga do treino ... 69

7.5- Exemplo de Plano de Treino ... 71

7.6- Exemplo de Relatório de jogo ... 73

7.7- Tempo de Treino ... 79

7.8- Exemplo de Convocatória ... 80

viii

Índice de Quadros

Quadro 2.1 - Análise SWOT à formação do SCB ……….4

Quadro 2.2 - Caraterização dos jogadores que disputaram jogos oficiais……….….6

Quadro 2.3 - Caraterísticas antropométricas gerais……….…9

Quadro 2.4 - Caraterísticas antropométricas mais específicas…….…….9

Quadro 2.5 - Clubes participantes na zona Norte……….…..10

Quadro 4.1 - Periodização……….………..36

Quadro 4.2 - Quadro de Necessidades………..………..38

Quadro 6.1 - Contabilização dos diferentes dados do macrociclo……....47

Quadro 7.1 - Dados dos jogadores……….…...63

Quadro 7.2 - Calendário da 1º Fase……….….66

Quadro 7.3 - Calendário da 2º Fase……….….68

ix

Índice de Tabelas

Tab.2.1 – Objetivos de equipa para a fase de apuramento…………...5

Tab.2.2 – Objetivos de equipa para a fase de manutenção…………..5

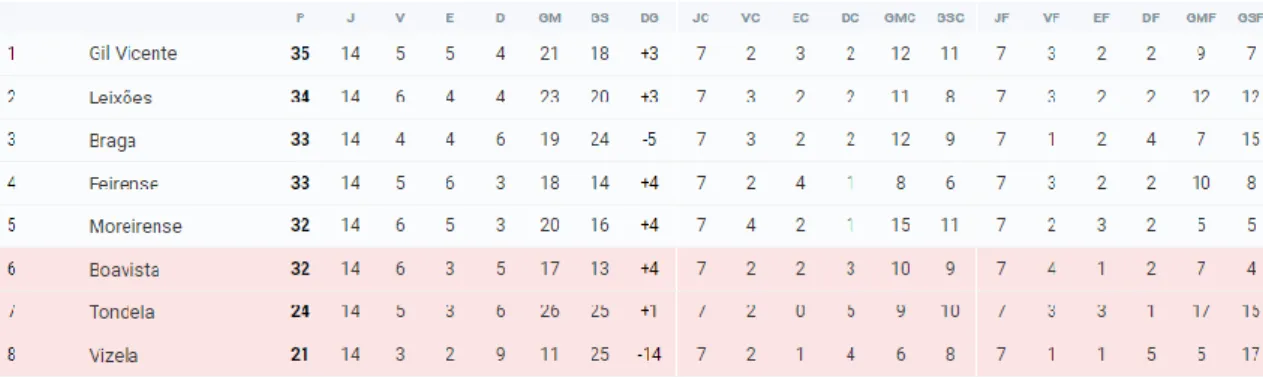

Tab.6.1 - Classificação Final da 1º Fase………..49

Tab.6.2 – Classificação inicial da 2ºFase……….49

Tab.6.3 – Classificação final da 2ºFase………...50

Tab.6.4 – Estatísticas totais dos jogos oficiais………....52

Tab.7.1 – Resultados dos Testes de Impulsão Vertical……….64

Tab.7.2 – Resultados dos Testes de Velocidade………64

Tab.7.3 –Resultado do Teste Yo-Yo……….65

x

Índice de Figuras

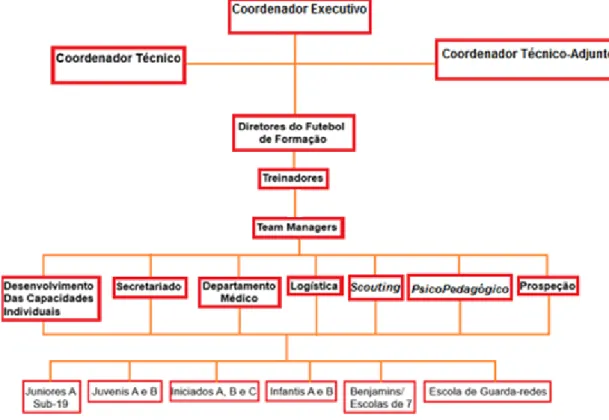

Fig.2.1 – Organograma do Futebol de Formação do SCB………....3

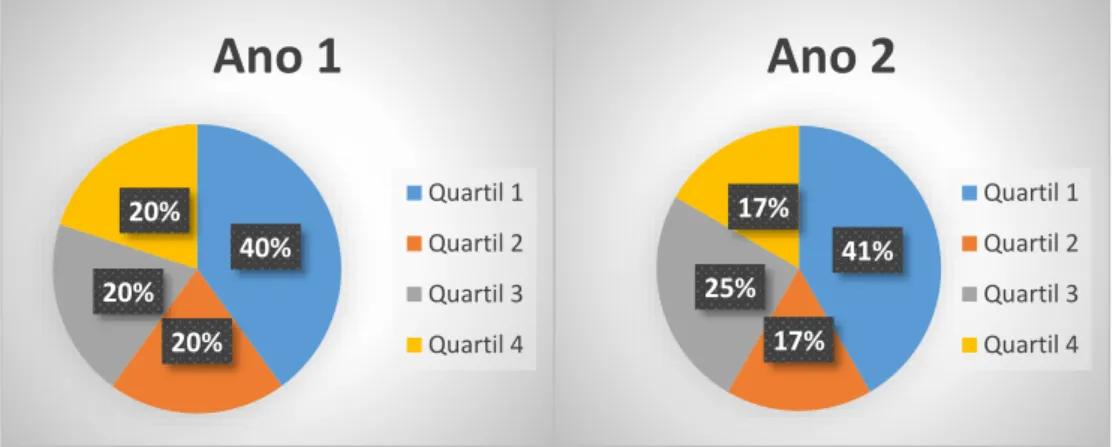

Fig.2.2 – Gráficos de quartis do 1º ano e 2º ano……….6

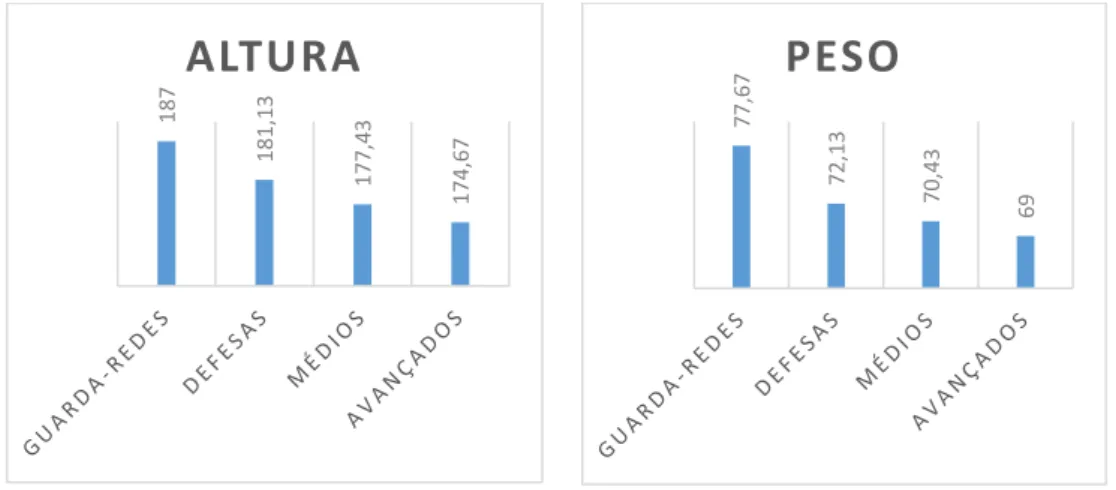

Fig.2.3 – Gráfico da média de alturas (em cm)………8

Fig.2.4 – Gráfico da média de peso (em cm)………...8

Fig.2.5 – % dos resultados dos amigáveis de pré-época………12

Fig.2.6 – % dos resultados dos jogos particulares………..12

Fig.2.7 – % de jogos com cada escalão………12

Fig.3.1 – Sistema de jogos por linhas………17

Fig.3.2 – Movimentações de base……….17

Fig.3.3 – Organograma da taxonomia classificativa de exercícios de treino para o futebol……….19

Fig.3.4 – Não insistir no lado fechado………..25

Fig.3.5 – Equilíbrio para o caso de perda de bola………..25

Fig.3.6 – Defesa à zona pressionante………..26

Fig.3.7 – Equilíbrio para os lances no último terço……….28

Fig.3.8 – Posicionamento desejado na 1º fase………28

Fig.4.1 – Treino Holandês………32

Fig.4.2 – Posse de bola 5x2+3………32

Fig.4.3 – Treino de Sistemas – Largura x Profundidade………....33

Fig.4.4 – Meinho 3x1 + Transição para o Quadrado Livre……….34

Fig.4.5 – Torneio 3 equipas de 7………....34

Fig.6.1 – Tempo dos diferentes treinos……….44

Fig.6.2– Gráfico do Período Preparatório……….45

Fig.6.3 – Gráfico do Período Competitivo I………...45

Fig.6.4 – Gráfico do Período Transição/Preparatório……….45

Fig.6.5 – Gráfico do Período Competitivo II………..45

Fig.6.6 – Gráfico do período preparatório (em minutos)………46

Fig.6.7 – Gráfico do período competitivo I (em minutos)………...46

Fig.6.8 – Gráfico do período transição/preparatório (em minutos)………46

Fig.6.9 – Gráfico do período competitivo II (em minutos)………..46

xi

Fig.6.11 – % dos resultados dos jogos particulares……….48

Fig. 6.12 – % de jogos com cada escalão………..48

Fig.6.13 – Estatísticas da 1º Fase………49

Fig.6.14 – Estatísticas da 2º fase……….50

Fig.6.15 – % dos resultados dos jogos oficiais das duas fases………..50

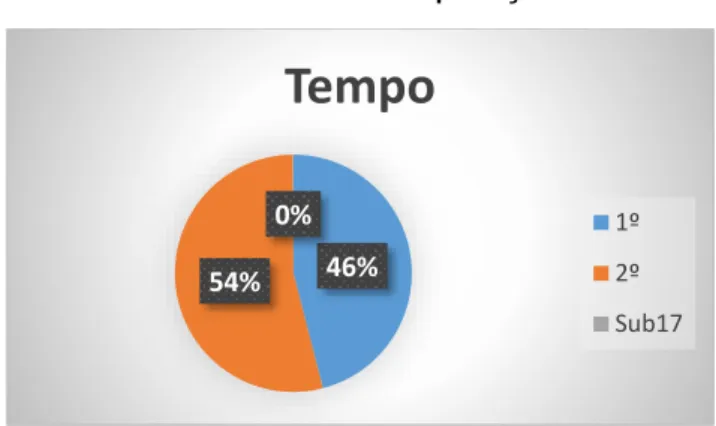

Fig.6.16 – Gráfico comparativo do tempo de jogo do 1º, 2º ano e sub17 na fase de apuramento……….51

Fig.6.17 – Gráfico comparativo do tempo de jogo do 1º, 2º ano e sub17 na fase de manutenção……….51

Fig.6.18 – Tempo dos diferentes exercícios no período preparatório………….54

Fig.6.19 – Tempo dos exercícios no período competitivo I………...54

Fig.6.20 – Tempo de exercícios do período transição/preparatório……….54

Fig.6.21 – Tempo dos exercícios no período competitivo II………..54

Fig.7.1 – Questionário de Perceção de Fadiga………69

Fig.7.2 – Questionário de cansaço após o treino, com escala de Borg modificada……….70

Fig.7.3 – Plano de Treino………71

Fig.7.4 – Relatório de jogo………..73

xii

Lista de Abreviaturas

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro UC – Unidade Curricular

SCB – Sporting Clube de Braga GR – Guarda-redes DE – Defesa Esquerdo DD – Defesa Direito DL – Defesa Lateral DC – Defesa Central MC – Médio Centro MI – Médio Interior Ext. – Extremo Av - Avançados PL – Ponta de Lança

CMJ – Counter Movement Jump

CMJ C/ MS – Counter Movement Jump com Membros Superiores SJ – Squat Jump

EPG – Exercícios de Preparação Geral

EEPG – Exercícios Específicos de Preparação Geral EEP – Exercícios Específicos de Preparação

MJ – Modelo de Jogo VP – Volume Planeado VR – Volume Real TU – Tempo Útil

GOA – Gabinete de Observação e Análise TE – Tático-Estratégico

xiii

Resumo

Este trabalho pretende demonstrar os diferentes desafios atravessados ao longo da corrente época, descrevendo os procedimentos e etapas do estágio curricular. Estágio esse realizado no Sporting Clube de Braga, no escalão de sub-19, de Julho de 2015 a Junho de 2016.

Como objetivos deste desafio estavam o aprofundamento de conhecimentos a todos os níveis, sejam eles práticos ou teóricos. Entender como criar um modelo de jogo e de seguida implementa-lo, continuar a melhorar na operacionalização dos treinos e estudar os diferentes departamentos de que um clube profissional usufrui. Com o avançar do tempo outros objetivos vão-se juntando pois vai-se aprendendo mais sobre todas as áreas.

O ano vivido demonstrou que um clube de futebol é mais que o treinador e os seus jogadores, havendo um papel fundamental efetuado por quem fica nas sombras do conhecimento público, como a direção, o coordenador, departamento médico, departamento de desenvolvimento das capacidades individuais, scouting, logística, psicopedagógico, secretariado, o team manager e a prospeção.

A gestão de um modelo de formação tem tarefas fundamentais como a coordenação entre escalões e a sua forma de jogar assegurando-se que todos seguem o modelo de jogo, com os treinadores e jogadores a respeitarem a metodologia do clube e a gestão da carreira dos jogadores.

PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL; FORMAÇÃO; MODELO DE JOGO; TREINO.

xiv

Abstract

This work aims to demonstrate the different challenges overtaken along the current time, describing the procedures and steps of the traineeship. Stage held at Sporting Clube de Braga, team under-19, from July 2015 to June 2016.

As objectives of this challenge were the deepening of knowledge at all levels, whether practical or theoretical. Understanding how to create a game model and then implement it, continue to improve the implementation of training and study of the different departments that a professional club enjoys. With the advance of time other objectives will be joining since we will be learning more about all kind of areas.

The lived year showed that a football club is more than the coach and his players, with a key role performed by those who stay in the shadows of public knowledge, as the direction, the coordinator, medical department, development department of individual skills, scouting, logistics, psychologist, secretariat, the team manager and prospection.

The management of a formation department has fundamental tasks such as coordination between all different teams and their style of play ensuring that all follow the game model, with coaches and players to respect the methodology of the club and the career management of players.

1

1- Introdução

Este relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular Estágio Profissional I e Estágio Profissional II, do 2º ano do Mestrado em Ciências do Desporto – Especialização em Jogos Desportivos Coletivos, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Com esta UC pretende-se pôr em prática todos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da licenciatura e do primeiro ano do mestrado, num clube de futebol.

A UC realizou-se no Sporting Clube de Braga, na equipa de Juniores A, entre 6 de Julho de 2015 e 9 de Junho de 2016. Como coordenador de estágio foi escolhido o Professor Doutor Victor Manuel de Oliveira Maçãs, como tutor de estágio o Treinador Arlindo Rui Gomes Soares Tomé e como Orientador o Professor Doutor Nuno Miguel Correia Leite.

O SCB foi o clube escolhido pois surgindo a hipótese de estagiar num dos maiores clubes do nosso país e num escalão de formação que inclui idades tão perto do escalão sénior havendo a ligação com uma equipa B, tornou-se irrecusável tal proposta. Perspetivas de estar em contato com pessoas experientes e de áreas diferentes, treinadores que já estiveram no topo do futebol, ter contato com ferramentas de trabalho não disponíveis na grande maioria dos clubes nacionais, treinos todos os dias da semana e disputar um campeonato nacional, facilitaram na hora da tomada de decisão.

Durante o período de estágio tinha duas funções principais. A principal como Treinador Adjunto Estagiário no escalão de Juniores A, sub-19 e a segunda função como elemento do Gabinete de Observação e Análise do SCB. Este documento está estruturado em análise do contexto de intervenção, definição de objetivos, fundamentos metodológicos, organização do processo de treino e competição, execução do processo de treino e competição, controlo e avaliação do processo de treino e competição, conclusão, bibliografia e anexos. O mesmo pretende analisar os treinos e aprofundar a temática do modelo de jogo, pois um dos objetivos e curiosidade pessoais prendia-se com “como os treinadores lidam com o modelo imposto pela direção?”, “como se organiza um modelo de jogo?”, “qual o conteúdo a apresentar?”, “quando alterar o mesmo?”, entre outras questões pertinentes. Pois na atualidade, cada vez mais se procura

2

especificar os treinos de forma a irem ao encontro do que se encontra no jogo, e aí o modelo de jogo tem um papel fundamental para a consistência das equipas, tal como Garganta (1997) revela: “As relações que o jogador estabelece entre este modelo e as situações que ocorrem no jogo, orientam as respetivas decisões, condicionando a organização da perceção, a compreensão das informações e a resposta motora.”

Assim pretendo estar melhor preparado para o papel de treinador, pois para ensinar com qualidade é preciso aprender com qualidade, “formar jovens futebolistas é uma atividade pedagógica aliciante e atrativa, que exige por parte de todos os que a dirigem, uma qualificação adequada e um elevado sentido de responsabilidade para com o praticante, o sistema desportivo e a sociedade.” (Pacheco, 2001).

2- Análise do Contexto de Intervenção

2.1- Caracterização do Clube

O Sporting Clube de Braga é mais que um clube de futebol, abrangendo um grande leque de modalidades. Atualmente para além do futebol, o clube possui equipa de Atletismo, Basquetebol, Bilhar, Desporto Adaptado (Boccia), Futebol de Praia, Futsal, Natação, Taekwondo, Voleibol e modalidades de combate (KickBoxing, Boxe e Muay Thai). A nível de futebol há novidades para a próxima época com destaque para a criação da equipa feminina, que se vai estrear na época 2016-17, no Campeonato Nacional Feminino Allianz.

A nível de futebol masculino, o SCB conta com equipa A e equipa B. A equipa A, encontra-se a disputar a Liga NOS, a Taça de Portugal, a Taça CTT e a Liga Europa. Já a equipa B, disputa a LEDMAN LigaPro.

A formação que vai dos sub-19, escalão onde o trabalho vai incidir, ás escolinhas e passa também pela escola de guarda-redes, conta com a orientação de Hugo Vieira, Coordenador Executivo, e de Rui Santos, Coordenador Técnico. De realçar que todos os escalões de formação de competição encontram-se no Campeonato Nacional.

3

2.1.1- Estrutura Organizacional da Formação

De forma a compreendermos a estrutura organizacional do clube, por norma, costuma construir-se uma representação gráfica, observando assim a hierarquia entre os diversos órgãos. No entanto, este é um clube de dimensões elevadas com diversos departamentos. Assim estabelece-se um organograma para os diferentes departamentos na formação.

O organograma, segundo Baterman (1998) trata-se de uma representação gráfica da estrutura organizacional da empresa, podendo desta forma conseguimos observar os diferentes cargos e funções segundo a sua hierarquia.

Fig. 2.1: Organograma do Futebol de Formação do SCB.

Nos dias que correm torna-se imprescindível termos pessoas formadas a comandar os clubes, daí que a Gestão Desportiva seja uma das áreas em maior evolução e de importância num modelo profissional de Desporto (Pires & Sarmento, 2001).

2.1.2- Análise SWOT

A palavra SWOT é um acrónimo das palavras Strenghts, Weaknesses,

Opportunities e Threats. Estas palavras significam respetivamente: Forças,

4

partes, sendo elas a análise do ambiente interno, onde se identificam pontos fortes e fracos, e a análise do ambiente externo, de forma a avaliar as ameaças e oportunidades.

Fazendo assim uma análise do que podemos encontrar na formação, a nível do modelo de jogo, modelo de treinador, modelo de jogador… podemos encontrar variados pontos positivos e negativos.

Quadro 2.1: Análise SWOT à formação do SCB.

Forças Fraquezas

Caraterísticas para os jogadores/treinadores serem contratados ou progredirem no SCB bem delineadas;

Estabilização dos exercícios de treino facilitando progressão de atletas para outros escalões;

Departamento de Desenvolvimento de Capacidades Individuais é um luxo que quase nenhum clube em Portugal tem;

Protocolos escolares permitem aos jogadores treinarem de manhã e de tarde.

Só um sistema tático de jogo;

Falta equipamento tecnológico moderno para controlar os atletas de forma eficiente;

Jogadores não possuem o jogo filmado nem lances individuais semanalmente, o que os deixa atrás a nível de informação do que se vê em rivais diretos;

Só um analista a realizar os relatórios adversários dos sub19, sub17 e sub15, limite por vezes as equipas a serem observadas;

Ideias do treinador por vezes conflituosas com o que está delineado pelo modelo de formação; Poucos treinos em relvado.

Oportunidades Ameaças

Clube mais conceituado do distrito permite atrair jogadores;

Criação da academia irá permitir ao Braga rivalizar com o FC Porto no domínio da zona Norte;

Treinos periódicos com equipa de escalão superior servem para promover os jogadores do escalão inferior;

Treinos e jogos filmados permitem promover jogadores de diferentes formas.

Equipa B pode ser desmotivador para jogadores jovens na escolha de clube, pois sabem que podem nunca ser aposta da Equipa A;

Agentes Desportivos que recrutem jogadores no centro do Porto e os conseguem desviar de Braga, por ser mais atrativo continuar na zona numa equipa de nível quase semelhante.

2.1.3- Objetivos a atingir na Equipa

Os objetivos no clube diferem de escalão para escalão, no entanto existe um grande objetivo que todos têm de respeitar e trabalhar para ele. O Braga está a formar jogadores para que os mesmos sejam utilizados na equipa sénior B. Pensa-se na equipa B pois é o passo seguinte aos escalões de formação e o primeiro contatos dos jogadores com o nível sénior.

Nos sub19 procura-se que os jogadores se continuem a desenvolver tanto coletivamente como individualmente. É preciso potenciar os mesmos no

5

contexto coletivo e ao mesmo texto tempo analisar os mesmo para saber se serão mais valias para a equipa sénior. Assim, mesmo podendo o resultado ser prejudicado por vezes, prefere-se que se aposte maioritariamente nos jogadores referenciados como futuro do clube, do que jogar simplesmente para o resultado, havendo várias vezes jogadores de primeiro ano a passar os do segundo devido a esse motivo. É necessário avaliar a margem de progressão de cada atleta.

A coordenação pede aos treinadores para todos os jogadores terem oportunidades de mostrarem o seu valor.

Com a equipa foram estabelecidos variados objetivos, neste caso bem diferentes para a 1º fase (todo campeonato) e para a 2º fase (primeiros 5 jogos).

Objetivos

Média de 2 pontos por jogo Mais de 40 golos marcados Menos de 20 golos sofridos

Defesas 8 golos Médios 15 golos Avançados 20 golos

Tab. 2.1: Objetivos de equipa para fase de apuramento.

Objetivos Média inferior a 1 golo

sofrido Média superior a 2 golos marcados por

jogo Média superior a 2

pontos por jogo Praticar bom futebol

Sem derrotas

Tab. 2.2: Objetivos de equipa para fase de manutenção.

2.2- Caracterização da Equipa

2.2.1- Caracterização do Plantel

O número de jogadores ao dispor foram variando ao longo da época, havendo alterações tanto nas primeiras jornadas como em Janeiro. Ao todo foram 31 os jogadores que disputaram jogos oficiais, sendo 27 do escalão júnior e 4 do escalão de juvenis. Os jogadores que disputaram jogos oficiais tinham todos nacionalidade portuguesa. Durante a época houveram ainda por volta de 50 jogadores à experiência no escalão de juniores e vários jogadores dos juvenis a treinar sempre que necessário.

Os 27 jogadores dividem-se pelas seguintes posições: 3 GR, 3DC, 2 DD, 3 DE, 2 MC, 5 MI, 6 Ext. e 3 PL.

6

Quadro 2.2: Caraterização dos jogadores que disputaram jogos oficiais.

Provenientes

Posições Juvenis Outros clubes

GR 4 4 0 Defesas 8 DC 3 2 1 DD 2 2 0 DE 3 1 2 Médios 8 MC 2 0 2 MI 6 4 2 Avançados 11 Ext. 7 3 4 PL 4 1 3

É fácil de ver assim que tirando os 4 jogadores juvenis que foram usados a dada altura no campeonato, temos 14 jogadores provenientes de outros clubes e 13 jogadores que subiram de escalão ou se mantiveram da época passada.

A idade biológica é importante de forma a se calcular a sobrecarga e avaliar o estado do jogador para a idade no futebol, na formação os jogadores encontram-se em níveis de desenvolvimento diferentes o que vai trazer problemas a nível motivacional, do foro emocional, a nível físico e a nível de experiências (Almeida & Palma, 2011). A experiência é gravemente afetada nos jovens, pois os treinadores procuram muitas vezes o resultado o que os leva a escolher os jogadores com uma maturidade física mais desenvolvida, não dando tantas oportunidades aos jogadores de primeiro ano nesse mesmo escalão. (Barnsley & Thompson, 1988).

Fig. 2.2: Gráficos de quartis do 1º e 2ºano.

É visualizado nestes gráficos que os jogadores de primeiro quartil, tanto no primeiro como no segundo ano, são a grande maioria do plantel demonstrando a aposta nos jogadores que nascem nos primeiros meses do ano conforme os estudos demonstram.

40% 20% 20% 20%

Ano 1

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 41% 17% 25% 17%Ano 2

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 47

2.2.2- Etapas de Formação

A melhor forma de um clube ter sustentabilidade financeira é através da aposta na formação, pois é o modelo mais barato que pode garantir a sobrevivência e desenvolvimento do clube. Na formação do jogador, o coordenador e treinadores devem respeitar o processo de desenvolvimento do atleta, tendo de haver assim uma lista de objetivos conforme a idade do jogador de forma a que os jogadores sejam sujeitos a um desenvolvimento positivo (Mesquita, 1997).

No SCB os jogadores têm de passar por diversos escalões de formação até chegarem ao topo. É um processo, como em qualquer outro clube, muito seletivo onde só os melhores vão progredindo de escalão para escalão. Se por um lado os jogadores começam nas escolinhas e têm de pagar a mensalidade quando deixam de pagar são jogadores que são analisados detalhadamente pelo clube e por isso podem não passar para a época seguinte. Normalmente a seleção de jogadores passa pelos coordenadores e treinadores do respetivo escalão. No final da época os treinadores preenchem uma ficha individual de jogador, onde o avaliam e se o jogador não obter uma média satisfatória, na reunião de final de época na conversa com os pais, é lhes transmitido que não contam mais com o jogador.

Existem diversos objetivos para os jogadores, no entanto a prioridade é que estes jogadores cheguem ao fim do seu processo formativo destacando-se nas dimensões que o clube exige para se ser um grande jogador.

2.2.3- Dados Antropométricos do Plantel

Com a profissionalização do futebol e o melhoramento das condições gerais dos clubes, passou-se a ter outras preocupações nos jogadores, para além das preocupações táticas e técnicas iniciais. Citando Fonseca, Marins e Silva (2007), “O desporto de alto rendimento exige constante aprimoramento do nível de conhecimento sobre suas variáveis intervenientes (morfológicas, fisiológicas, psicológicas, biomecânicas, cognitivas, entre outras). O futebol, por sua condição específica, envolve um grupo elevado de atletas e é disputado em diferentes condições climáticas, com alternativas técnicas, táticas e físicas variadas, constituindo, portanto, um desporto de elevada complexidade de interpretação e estudo.”

8

Com os valores antropométricos é possível uma análise muita complexa da composição corporal, descrevendo-se facilmente as caraterísticas morfológicas dos jogadores de todos os escalões. E é necessária esta análise na formação, pois é um momento em que ocorrem evoluções das diferentes vertentes relacionadas com o desporto, ajudando assim na descrição do perfil do jogador (Silva et al., 1999).

Fig. 2.3: Gráfico da média de alturas (em cm). Fig. 2.4: Gráfico da média do peso (em kg).

Pode-se observar que o plantel tem uma média de alturas de 180,06cm enquanto o peso, que é um valor que varia bastante durante a época, na pesagem final de cada atleta era de 72,31kg. As médias correspondem a todos os atletas que jogaram oficialmente pelo clube. Nota-se uma correlação entre o peso e a altura pois os mesmos valores vão diminuindo à medida que vamos indo da posição mais defensiva para a ofensiva.

De forma a se ter a mais completa descrição estrutural do jogador num determinado momento, usa-se a cineantropometria, o que ajuda a quantificar o crescimento do jogador e a influência do treino no seu progresso. De forma a se realizarem as mensurações das pregas seguiu-se o modelo proposto pelo

International Working Group on Kinanthropometry, descrito por Ross e

Marfell-Jones (1991). As oito medidas eram as pregas de adiposidade subcutânea tricipital, bicipital, subescapular, supra-ilíaca, supra-espinhal, abdominal, crural e geminal. Neste nível de futebol, a exigência é máxima e por isso a condição física dos atletas tem de estar sempre no máximo sendo assim efetuadas várias avaliações e estas demonstram o seu estado final da época desportiva.

187 181, 13 177, 43 174, 67

ALTURA

77, 67 72, 13 70, 43 69PESO

9

Quadro 2.3: Caraterísticas antropométricas gerais.

GR Defesas Médios Avançados

Peso (Kg) 77,87 72,9 70 68,3 Massa Gorda (%) 9,61 8,8 8,8 9,1 Soma 8 pregas (mm) 54,33 47,1 45,4 47,7 Massa Muscular (Kg) 36,31 34,4 34,1 32,6

Quadro 2.4: Caraterísticas antropométricas mais específicas.

Defesas Médios Avançados

DC DL MC MI Ext. PL Peso (Kg) 78,42 64,73 70,60 69,80 64,53 77,70 Massa Gorda (%) 9,41 7,83 9,08 8,64 8,96 9,46 Soma 8 pregas (mm) 53,20 37,95 46,50 44,90 46,32 51,10 Massa Muscular (Kg) 36,60 31,08 35,48 33,53 31,80 34,45

Analisando cada posição mais especificamente nota-se que afinal as médias das posições não demonstram bem a realidade, pois o que acontece mais concretamente é que os jogadores mais presentes no corredor central é que são mais altos e fortes e os do corredor lateral mais pequenos e com menos massa muscular. A posição de DC, MC e PL, jogadores que estão mais presentes no corredor central são sempre jogadores mais altos e com mais massa muscular do que os que encontramos nas alas, o que demonstra a importância da análise destes dados pois denota-se um perfil físico para certas posições.

2.3- Caraterização do Contexto Competitivo

2.3.1- Quadro Competitivo

O plantel de Juniores do SCB disputou na presente temporada duas competições. Iniciou-se no Campeonato Nacional de Juniores-A 1º Divisão – 2015/16, 1º Fase Zona Norte seguindo-se o Campeonato Nacional de Juniores-A 1º Divisão – 2015/16, 2º Fase Zona Norte – Manutenção/Descida.

Nesta primeira fase, disputava-se o apuramento para a fase de campeão. As equipas eram o FC Porto SAD, Leixões SAD, FC Vizela, Vitória SC SAD, Rio Ave FC SDUQ, CD Feirense SDUQ, Boavista SAD, Moreirense FC, Gil Vicente

10

FC, FC Paços de Ferreira, CD Tondela e claro o SC Braga SAD, num total de 22 jogos. Decorreu entre 15 de Agosto e 30 de Janeiro.

Na 2º Fase para a Manutenção/Descida as equipas eram as mesmas, excetuando as 4 primeiras classificadas. Decorreu de 21 de Fevereiro a 4 de Junho.

2.3.2- Estudo dos Adversários

Como se pode visualizar pelo quadro competitivo não houveram grandes alterações ao longo da época nos adversários, devido à falha de apuramento para a fase de campeão.

Nos jogos oficiais defrontou-se por duas vezes o FC Porto SAD, Rio Ave FC SDUQ, FC Paços de Ferreira e o Vitória SC SAD. E por quatro vezes as restantes equipas que falharam o apuramento para a 2º fase.

Os jogos eram efetuados no Campo da Ponte, um relvado de 104x68, colocado em São Lázaro/Braga. Os jogos disputavam-se tanto em relvado como sintético, como é visível no seguinte quadro.

Quadro 2.5: Clubes Participantes na Zona Norte.

Clube Cidade Campo Piso

Boavista Futebol Clube, Futebol SAD

Ramalde - Porto Estádio Bessa Séc. XXI Relvado (105x68) Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD Santa Maria da Feira Campo Nº2 Complexo Desportivo Feirense Relvado (105x68) Clube Desportivo Tondela

Nandufe Parque Jogos Bairro Novo Sintético (100x64) Futebol Clube Porto,

Futebol SAD

Olival – Crestuma – Vila Nova de Gaia

Campo Principal CTFD Porto Gaia

Relvado (105x68)

Futebol Clube Paços Ferreira

Paços de Ferreira Campo Treinos Nº1 FC Paços Ferreira

Sintético (105x68) Futebol Clube Vizela Caldas Vizela Campo Treinos Estádio FC

Vizela

Sintético (100x65) Gil Vicente Futebol

Clube

Barcelos Estádio Adelino Ribeiro Novo Relvado (105x68) Leixões Sport Clube –

Futebol SAD

Stº Cruz do Bispo Parque Jogos Domingos Soares Lopes Sintético (100x64) Moreirense Futebol Clube Moreira de Cónegos

Campo Nº2 Moreirense FC Sintético (102x64) Rio Ave Futebol Clube

– Futebol SDUQ, LDA

Vila do Conde Campo Treinos Nº1 Estádio Rio Ave F.C.

Sintético (105x68) Vitória Sport Clube –

Futebol SAD

Guimarães Campo Nº3 Complexo Desportivo Dr. António Pimenta Machado

Relvado (100x67)

Facilmente verifica-se que a grande deslocação da época é a viagem ao campo do Tondela, em Nandufe. Pois enquanto as outras viagens se encontram

11

todas a menos de uma hora com vários sítios até a nem demorar meia hora como Barcelos, Guimarães, Moreira de Cónegos e Caldas Vizela, a viagem a Tondela consegue chegar às 2 horas o que vai exigir um cuidado extra já que a viagem decorre no próprio dia do jogo.

2.3.3- Caraterização da Competição

As competições em que o SCB esteve envolvido foram duas competições oficiais.

A primeira foi o Campeonato Nacional de Juniores – A 1º Divisão – 2015/26, 1º Fase – Zona Norte. Decorreu entre 15 de Agosto e 30 de Janeiro, havendo um total de 12 equipas, o que levou a 22 encontros. Esta é a fase em que as 12 equipas que disputam o campeonato mais elevado a nível do escalão júnior, tentam atingir um dos primeiros quatro lugares, de forma a poderem apurar-se para a fase de campeão.

A segunda fase oficial, foi a 2º Fase do Campeonato Nacional Juniores A – I Divisão, Manutenção/Descidas, 2015/16. Decorreu entre 21 de Fevereiro e 4 de Junho, envolvendo 8 equipas, fazendo um total de 14 jogos. Esta segunda fase, era caraterizada pelo encontro repetido da primeira fase, entre os últimos 8 classificados da primeira. Todos as equipas viram os seus pontos divididos a meio, regra nova introduzida esta época, de forma a promover a competitividade nesta segunda fase. No caso de uma equipa ter por exemplo 29 pontos, o que faria ter 14,5, ela teria 15 pontos pois arredondava para cima. 3 equipas desciam de divisão.

2.3.4- Caraterização dos jogos Particulares

Os juniores do SCB durante a pré-época disputaram 10 encontros amigáveis, sendo 6 contra equipas seniores, 3 contra 19 e 1 jogo contra sub-17. Nos 6 clubes seniores as equipas foram Braga B, Limianos, Maria da Fonte, Amares, Merelinense e Santa Maria. Nos sub-19 encontraram-se o Gil Vicente, o Varzim e o Feirense.

Pré-época muito difícil onde foi decidido efetuar jogos com o escalão sénior em vez do mesmo nível de forma a que a competição fosse mais agressiva e preparasse melhor os jogadores. Coesão do grupo ainda a ser trabalhada devido à grande quantidade de jogadores novos no plantel.

12

Fig.2.5: % dos resultados dos amigáveis de pré-época.

De seguida seguiram-se os amigáveis na pausa de seleções, onde se aproveitou para uma vez mais jogar com a equipa dos sub-17 de Braga e o São Paio de Arcos, onde a equipa obteve duas vitórias. A pausa seguinte deveu-se a uma paragem após o fim da primeira volta da primeira fase, onde se disputaram três encontros com equipas seniores e a equipa conseguiu duas vitórias e uma derrota. Vitória contra Amares e Merelinense e a derrota contra o Oliveirense. Após o término da primeira fase, houve uma paragem de um mês para preparar a fase de manutenção e neste intervalo de tempo efetuaram-se quatro partidas. Derrota com o plantel B do Braga, vitória contra os sub-19 do Rio Ave, empate com os sub-17 do Braga e uma vitória folgada em casa com os sub-17/18 do Celta de Vigo. De forma a serem observados alguns jogadores, uma semana antes de terminar o campeonato realizou-se um encontro com os sub-19 do Nogueirense.

Fig.2.6: % dos resultados dos jogos particulares. Fig. 2.7: % de jogos com cada escalão. 40% 40% 20%

Amigáveis Pré-época

Derrotas Empates Vitórias 40% 30% 30%Jogos Particulares

Vitórias Empates Derrotas 55% 25% 20%Adversários

Seniores Sub-19 Sub-1713

3- Fundamentos Metodológicos

3.1 – O Treinador

O papel do treinador é um papel muito importante de não só formador de pessoas, mas também potenciador das mesmas, sabendo ser um líder. A grande preocupação do mesmo deve ser em que a equipa trabalhe em conjunto, hajam interligações e união entre os mesmos, de forma a que o rendimento seja o melhor possível (Rovio et al., 2010).

Um treinador não é meramente um treinador no sentido de dar o treino, tem de saber desempenhar muitos papéis, como o de conselheiro, disciplinador, gestor, líder, motivador e conseguir criar na sua equipa um clima de sucesso (Araújo e Henriques, 1999).

É preciso lembrar que acima de tudo nestas idades está a formação do atleta, não títulos para a equipa, não a perfeição, mas a aprendizagem. Citando Mesquita, 2004, pp.34): “Tal exige por parte do treinador o entendimento de que mais do que existirem erros existem experiências de aprendizagem, que necessitam de ser interpretadas pelos praticantes, no sentido destes compreenderem o que de fato necessita de ser melhorado. Deste modo, as fragilidades são encaradas como algo natural, e que decorrem da própria prática, sendo consequentemente criadas condições para o desenvolvimento das competências desejadas”.

Nos dias que correm já não chega ter sido jogador para ser treinador. Dificilmente haverá um treinador de qualidade se o mesmo só dominar as

técnicas inerentes do desporto, é preciso adquirir conhecimentos

constantemente pois o futebol é um desporto em constante mutação, sendo por isso necessário muito estudo. Isto vem de encontro ao que lhe é ensinado, pois poderá não ter sido o mais correto mesmo a pessoa tendo entranhado tais conhecimentos como certos. Daí que o treinador não seja somente um conhecedor nato da sua modalidade, tem de possuir atributos de liderança, de saber lidar com um grupo de trabalho, de ser mais que um treinador ajudando os seus jogadores nas diversas tarefas e problemas do dia a dia e ter formação na área (Potrac et al., 2000).

O treinador influencia os jogadores não só no contexto desportivo, mas também na definição do carácter, tendo assim de ter conhecimentos da

14

modalidade de forma a rentabilizar ao máximo os seus atletas e ao mesmo tempo saber orienta-los tal como qualquer educador (Rosado, 1997). No fundo um treinador vai ser um mentor para os jovens, pois tal como um pai e um professor, irá acompanhar o desenvolvimento dos seus atletas.

Denota-se assim a importância da parte comunicativa do treinador que engloba não só o saber espalhar a sua mensagem por todos os atletas, pais e profissionais que o rodeiam, mas também ao saber ouvir para conseguir entender a informação que lhe fornecem (Martens, 1990).

O treinador vai ser o principal responsável pela qualidade das experiências desportivas dos jovens, logo tem de ter bem assente os objetivos e atitudes a passar aos mesmos, pois tal como um professor, vai influenciar a vida dos jovens ajudando-os a construir a sua personalidade, logo tem de ser um responsável muito profissional (Smith, Smoll & Cumming, 2007). Tem assim de se exigir aos clubes ter um modelo de treinador bem assente para saber se os treinadores correspondem ao exigido nestas idades.

3.1.1- Caracterização da Equipa Técnica

Era constituída por um treinador principal (nível 2), dois treinadores adjuntos (sem nível e nível 4), um treinador de guarda-redes e um treinador estagiário (nível 1). No treino também se encontrava diariamente um fisioterapeuta. Para além da equipa técnica que se encontrava todos os dias no campo, por fora ainda se contava com o apoio de um team manager, dos diretores, um psicólogo, um personal trainer, o departamento médico, um técnico de equipamentos, um responsável de material e motoristas.

A equipa técnica não foi a mesma durante toda a época desportiva. Ao fim da 4º jornada da Fase de Apuramento de Campeão, o treinador principal (nível 3) e um treinador adjunto (nível 4) foram ambos demitidos dos seus cargos e outros dois profissionais vieram para os seus papéis.

3.1.2- Funcionamento de equipa

No início da época o trabalho e responsabilidades foram divididas pelo coordenador técnico e treinador para os restantes membros. No meu caso, tive também responsabilidades vindas do GOA.

15

1). Auxiliar no planeamento e organização das sessões de treino;

2). Comparecer nas reuniões semanais da equipa técnica com a direção; 3). Responsável pelo envio do jogo para toda equipa técnica e direção; 3). Responsável pelas filmagens dos treinos e dos jogos;

4). Responsável pelo controlo da avaliação de esforço dos jogadores; 5). Responsável pelos relatórios semanais de treino;

6). Responsável pela análise de jogadores adversários;

7). Auxiliar na elaboração dos vídeos a apresentar aos jogadores; 8). Responsável pela criação de uma base de dados de treino;

9). Responsável pela criação de um vídeo individual para cada jogador;

Como analista do GOA:

1). Responsável pela observação de jogadores de diferentes ligas; 2). Responsável pela criação semanal de um resumo de cada jogo; 3). Responsável pela criação semanal de um vídeo sobre os momentos dos guarda-redes;

4). Auxiliar nas filmagens da escola de GR e de ações de formação.

3.1.3- Visão e Filosofia

Tal como dito anteriormente, o treinador tem de se adaptar ao modelo de jogo de formação que o SCB impõe, claro que pode dar sempre as suas ideias nas reuniões com o coordenador técnico, no entanto as bases estão pré-estabelecidas e o treinador tem de respeitar ao máximo o que lhe é imposto não podendo sair das normas de forma a não arruinar o processo de formação que decorre em todos os escalões.

O treinador tem de ir então ao encontro da visão e da filosofia do clube. Visão

a). Formar o maior número de jogadores possíveis com qualidade suficiente para se tornarem profissionais do Sporting Clube de Braga;

b). Preferencialmente Portugueses;

c). Com um futebol atrativo e identificativo do símbolo do Sporting Clube de Braga – “Guerreiros do Minho”.

Filosofia

16

b). Os interesses da equipa estão acima de qualquer outro interesse; c). A equipa deve mostrar sempre a sua identidade;

d). Devemos estar unidos em todos os momentos; e). Acreditar sempre;

f). Jogar para ganhar; g). Jogar com prazer;

h). Confiança e atitude positiva.

3.2- O Jogador

O modelo de jogo limita a escolha do jogador, de forma a ter o jogador necessário para o melhor funcionamento de equipa, deste modo ele vai especificar um perfil para a prospeção procurar de forma a captar esses jogadores para o clube (Castelo & Matos, 2013).

Costa et al. (2002), revela que devido à importância tática nos dias de hoje, é necessários formar jogadores exímios nesta tarefa, sendo os mesmos capazes de terem uma tomada de decisão tática o mais rápido e exato possível. Pois esta é uma caraterística essencial já que consegue afetar o rendimento do jogador, seja a nível coletivo ou individual.

3.2.1- Modelo de jogador no SCB

No SCB não se procura somente formar jogadores para os mesmos estarem disponíveis para a equipa principal, também se deseja que os mesmos sejam capazes de se adaptarem a qualquer modelo de jogo pois os outros clubes precisam de ver o valor da qualidade da formação para os jogadores que não consigam entrar na equipa A do SCB, tenham as portas abertas para o mercado. Assim, privilegia-se o desenvolvimento individual em detrimento da equipa (Lamarão, 2005).

Os jogadores têm de se destacar em 4 dimensões fulcrais:

Qualidade Técnica: pretendem-se jogadores com relação com bola de excelência, e

numa última fase da etapa de iniciação, que dominem perfeitamente os gestos mais influentes nas posições onde é mais utilizado.

Velocidade: a qualidade do deslocamento é determinante, mas ao longo do processo de formação, é essencial o atleta desenvolver competências nas

17

diferentes dimensões da velocidade (por exemplo, de pensamento e de execução).

Inteligência: jogadores que entendam e se posicionem bem no terreno de jogo. Que sejam ativos, fortes e intensos tanto no processo ofensivo / defensivo como nas transições. Tenham sempre um comportamento ativo, com iniciativa, e capacidade mental de disputar todos os lances, seja em treino, ou em jogo, até ao ultimo minuto.

Personalidade: jogadores com caráter, ambição, grande espírito de trabalho e sacrifício, agressivos em disputar todos os lances, seja no decorrer dos treinos ou durante os jogos.

3.2.2- Integração do Jogador no Modelo de Jogo

No SCB, usando o sistema tático 4-3-3, a equipa procura constantes triangulações de forma a haver sempre uma linha de passe o que leva os jogadores a terem de estar atentos à posição da oposição e assim se ajustarem para serem opções para os colegas de equipas, devendo saber os movimentos base das suas posições. O que vai de acordo com o estudado pelos diversos autores, falando da forma fractal que a equipa se deve dispor.

Fig.3.1: Sistema de jogo por linhas. Fig.3.2: Movimentações base.

3.3- O Treino

O treino é uma preocupação antiga, onde o mesmo nunca se encontra desatualizado, pois com os conhecimentos que se vão adquirindo ao longo do tempo e experiências vividas, os mesmos vão vendo as suas metodologias renovadas, modificadas e atualizadas (Costa, 2004).

Para Silva (2008), o treino visa a construção de uma forma de jogar que origina da organização comportamental dos jogadores nos variados momentos de jogo. Santos (2006) reforça esta ideia afirmando que é através do processo

18

de treino que é possível ao treinador intervir na qualidade de jogo da equipa e dos jogadores.

A metodologia de treino adotada deverá fornecer ferramentas operacionais, fornecendo informações contextuais e conjurais, no sentido do modelo de jogo adotado, sendo assim cada exercício considerado específico ou não, em função do modelo de jogo implementado (Castelo & Matos, 2013).

É necessário potenciar jogadores, a individualidade de cada um, deixando os mesmos exprimirem-se no coletivo, pois apesar do treino passar muito pela repetição não se trata de um processo de clonagem dos mesmos (Garganta, 2004).

Castelo e Matos (2013), refere que na criação do modelo de jogo, vai ser a partir dele que serão originárias as necessidades de conceção e operacionalização de um modelo de treino a adotar que vai forçar o treinador a organizar o que deve treinar, quando o deve fazer, que cenários deve simular e escolher o seu nível de complexidade.

Castelo e Matos (2013), demonstram que a aplicação dos diferentes conteúdos programáticos de treino, têm de ser considerados com uma lógica de continuidade estrutural, haver método de jogo ofensivo e defensivo, relacionar os princípios de jogo, interligar as ações individuais e coletivas e ter uma componente estratégica, elaborando planos de preparação e intervenção na luta competitiva.

3.3.1- Modelo de Exercícios

De forma a realizar a classificação dos exercícios durante a época desportiva foi escolhida a taxonomia de classificação para os exercícios de treino de futebol, proposta por Castelo e Matos (2013). Segundo este, foi sua intenção, com a construção desta taxonomia, classificar e ordenar toda uma panóplia de métodos e meios, com carácter geral e específico existente para o ensino/treino de futebol. Nesta classificação dos métodos de treino, importa também estabelecer as suas subdivisões, ordenando-as e interligando-as funcionalmente segundo conceitos, ou seja, sobre uma ideia ou representação geral, baseada em diferentes níveis de complexidade.

19

a). Exercícios Preparação Geral (EPG), a bola não é o centro da decisão e ação dos jogadores.

b). Exercícios Específicos de Preparação Geral (EEPG), o objetivo central não passa pela marcação de golos, antes a relação com a bola, sendo exercícios em contexto rudimentar relativamente ao jogo de futebol.

c). Exercícios Específicos de Preparação (EEP), o objetivo central é a marcação de golos, pois vai de encontro ao que é o objetivo de jogo. São os essenciais para a preparação dos jogadores para o jogo. Necessitam de se encontrar em linha com o estabelecido pelo modelo de jogo.

Fig.3.3: Organograma da taxonomia classificativa de exercícios de treino para o futebol (adaptado Castelo,

2013).

3.3.2- Modelo de Treino do SCB

O modelo de treino do SCB é uma ferramenta com o objetivo de definir uma estrutura de trabalho que permita a uniformização e uma melhor adaptação por parte dos jogadores nas diversas etapas de formação, aos estímulos e à dinâmica de treino pretendida, bem como à tipologia dos exercícios usados.

Deve-se treinar usando situações semelhantes ao jogo e, sempre que seja possível, integrada em situação de jogo, defendendo assim que a preparação física deve existir, mas não deve ser trabalhada individualmente, pois a base é o jogo. Deve-se treinar para lidar com a incerteza e com a variabilidade das situações em vez de se treinar para a mecanização

O treino para além de desenvolver ações previstas, tem que fomentar a criação e a inovação do jogador. A própria dinâmica dos exercícios realizados, deve permitir que na busca da solução para cada problema, o jogador

20

desenvolva a sua capacidade de interpretar e de inventar soluções. Dentro do método há uma parte artística, onde o jogador tem que improvisar. Quando o jogador se vê submetido a uma situação de difícil resolução, apela à imaginação. Um planeamento adequado dos exercícios de treino, permite que o jogador aprenda a manejar com os fatores imprevistos.

3.3.3- Sessão de Treino

Para Castelo e Matos (2013), as sessões de treino são um conjunto de exercícios, estando os mesmos sistematizados e coordenados para orientar a equipa num processo metodológico unitário, estando os treinos desta forma ligados a um objetivo a atingir.

Bompa (1999) refere que esta é a principal ferramenta do treinador, de forma a trabalhar a equipa em relação a um objetivo que o mesmo procura, vendo os seus resultados na competição.

3.3.4- Microciclo

Seguindo Castelo et al. (1998), o microciclo constitui-se por um conjunto de sessões de treino de vários dias, podendo as mesmas atingir uma semana. Estes são treinos devidamente interligados com divisão de cargas e objetivos lógicos, com o objetivo de elevar a performance dos jogadores.

Para Castelo (2002), o microciclo mais frequente é o semanal (7dias), no entanto o mesmo pode variar entre 3 e 14 dias, havendo vários classificações para o mesmo: microciclo gradual, microciclo de choque, microciclo de aproximação, microciclo de recuperação e microciclo de competição.

3.3.5- Observação, Análise, Controlo e Avaliação de Treino

Nos últimos anos tem-se vindo a usar a análise, avaliação e controlo de treino como uma ferramenta importante para ajudar o treinador no controlo de processos de treino e desenvolvimento de jogadores.

De forma a avaliarmos e controlarmos o treino, Vilas-Boas (1989), refere seis etapas a respeitar:

a). Analisar a atividade e propor uma tipologia de fatores a avaliar;

b). Criar ou escolher os instrumentos e procedimentos de medida adequados;

21

c). Organizar a recolha de resultados; d). Tratar os resultados;

e). Interpretar os resultados;

f). Retirar conclusões a partir dos resultados.

Balsom (2000), refere a importância do controlo e avaliação do treino, destacando os seguintes motivos:

a). Durante a realização de jogos específicos, permite assegurar que os jogadores estão a exercitar-se acima da intensidade fixada;

b). Ajudam a determinar e a controlar a intensidade do treino em situações de jogo, quando se pretende evitar que os jogadores treinem acima da intensidade desejada.

3.4- O Jogo

É neste momento competitivo que se coloca em prática o que é dado nas situações de treino. Este serve como uma ferramenta de observação e análise para o treinador, pois através dele é possível avaliar o desenvolvimento dos jogadores e da equipa neste contexto, observando se o conteúdo dos treinos vai ao encontro do exigido pela competição e se os jogadores conseguem responder da forma que o treinador pensa para eles, com a sua bateria de exercícios.

3.4.1- Modelo de jogo

Para Pivetti (2012), “Modelo de jogo é a totalidade, recorrendo o conceito de geometria caótica, os princípios significam os fractais de tal fenómeno complexo.”

Castelo (1994), remete o modelo a uma representação simplificada de várias relações, sejam elas do tipo causal ou descritivo, onde estão reunidos elementos de um sistema. O modelo une as unidades a um conjunto através de inter-relações, simulando a realidade. Castelo (1996), aponta dois aspetos essenciais que devem estar sempre presentes num modelo de jogo. Uma definição e reprodução do sistema de relações e inter-relações estabelecidas entre os diferentes elementos de uma equipa, e o modelo deve evidenciar um caráter aberto e criativo. Para a criação de um modelo de jogo, salienta ainda a importância da experiência e a capacidade intelectual. Ainda Castelo (2004),

22

aponta que nas diferentes atividades humanas tem de ocorrer um diálogo sistemático, consistente e complementar entre a teoria e a prática. Inicia-se na prática para se poder teorizar e de seguida parte-se para a prática para a orientar.

Com estas definições em vista, Oliveira (2004) aponta que um modelo é fundamental para criar um processo coerente e específico de jogo. A criação deste modelo tem de ter em atenção diversos pontos: organização estrutural da equipa, ser um processo individualizado, ter em atenção as interações entre os treinadores e jogadores e respeitar o envolvimento cultural. Dessa forma, Frade (2006, citado por Casarin, 2011), revela que o modelo de jogo retrata tudo o que podemos encontrar no clube, pois abrange a relação da equipa principal com toda a formação, demonstra como a equipa tenciona jogar e é a cultura do clube. Tendo em atenção essa estrutura do modelo de jogo e da organização da equipa em campo, Castelo (2004), aponta que o treinador tem de saber demonstrar as ideias táticas que o mesmo tem para os jogadores, pois a força do coletivo cresce quando os jogadores conseguem percecionar o que devem fazer, consciencializarem-se das suas tarefas, das suas responsabilidades e direitos que usufruem no coletivo.

Claro que não é fácil esta tarefa do treinador, pois o mesmo quando chega a um novo clube pode confrontar-se com um modelo de jogo que não se relaciona com ele, pois a conceção do jogo pode ser muito diferente das suas ideias. Relativamente a isso Oliveira (2008), aponta que quando um treinador é contratado, o mesmo leva consigo as suas ideias e conceções de jogo, no entanto terá de se adaptar à realidade que encontra, adaptando-se à cultura do clube e geralmente na formação encontrará muitas vezes um modelo de jogo padronizado que terá de respeitar.

Queiroz (1986), “O modelo de jogo deve descrever, de uma forma metódica e sistemática um sistema de relações que se estabelecem entre os diferentes elementos de uma dada situação de jogo, definindo de uma forma concisa as tarefas e comportamentos táctico-técnicos exigíveis aos jogadores, em função dos seus níveis de aptidão e capacidade.”

Já para a conceção do mesmo, Silva (1998), demonstra que o processo de criação de um MJ vai ensinar o treinador a clarear as suas ideias tendo assim em vista o comportamento que deseja dos seus jogadores. Na conceção,

23

Oliveira (2008, citado por Santos, 2013) considera como pontos relevantes a interação entre os seguintes pontos:

a). Princípios e subprincípios de jogo; b). Momentos de jogo;

c). Ideias de jogo do treinador; d). Organizações estruturais;

e). Capacidade e caraterísticas dos jogadores; f). Estruturas e objetivos do clube;

g). Cultura do clube, indo para fora ter atenção à cultura do país.

De forma a esta interação entre tão diversos fatores, ser conseguida, é necessário haver uma comunicação entre todo o coletivo, de forma eficaz, de forma a que os mesmos consigam ter uma relação de interligação em campo para as suas ações serem fluídas. Suportando esta teoria, está Mourinho (2006, citado por Oliveira, p.191), “O que de mais forte uma equipa pode ter é jogar como uma equipa. Mais importante do que ter um grande jogador ou dois grandes jogadores é jogar como uma equipa. Para mim isto é claro: a melhor equipa não é a que tem os melhores jogadores, mas aquela que joga como equipa.”

Concluindo, Garganta (1997) define o modelo de jogo como um processo a observar, isto é desenhar um caminho e as suas etapas. Este procura ser um processo coerente e específico de treino, tendo por base a preocupação em criar um jogar para o coletivo, seguindo os princípios de jogo. Estruturar um sistema de jogo, para além de ser a observação dos princípios de jogo, passa por analisar as variáveis que ocorrem entre as diversas pessoas presentes numa equipa, tendo como objetivo sistematizar o jogo, dividindo-o em diversos momentos, de forma a se compreender o modelo de jogo.

3.4.2- Modelo de jogo do SCB

No SCB existem objetivos elementares para todos, sendo o que se pede a todos os escalões de formação, sendo eles:

• Jogar com simplicidade; • Jogar com objetividade; • Impor sempre o nosso jogo;

24

• Organização coletiva forte (nos cinco momentos); • Capacidade mental forte;

• Concentração máxima;

• Solidariedade aquando da derrota e da vitória.

3.4.3- Sistemas Táticos

Quina (2001), refere que os sistemas táticos, conhecidos também como sistema de jogo, representam a colocação dos jogadores no terreno de jogo. Para Filho (2002), o técnico tem de saber analisar os diversos sistemas táticos existentes e conhecer as capacidades individuais dos seus jogadores, de forma a aplicar de forma eficaz o melhor sistema tático possível para a equipa poder ter o melhor rendimento.

Atualmente os sistemas táticos encontram-se divididos em defesas, médios e atacantes, havendo variados posições dentro dessas e com diversas caraterísticas diferentes. Garganta e Gréhaigne (1999), afirmam que os jogadores top necessitam de ter atualmente uma grande cultura tática e domínio dos princípios de jogo, pois é o que lhes permite interpretar os acontecimentos no jogo de forma mais rápida, sabendo interpretar a dinâmica encontrada do modelo em que se encontram, seja no sistema que for.

O SCB aposta simplesmente num modelo de jogo, o 4:3:3. É uma forma de haver uma especialização elevada no modelo que se considera ideal para o jogo de futebol e que se quer encontrar na equipa sénior A.

3.4.4- Momentos de jogo

Na construção de um modelo de jogo, tem de se ter atenção a interação entre os diversos fatores, e um dos primeiros cuidados a ter é obedecer aos momentos de jogo. Para Casarin e Esteves (2010), o ciclo de jogo acontece pela ordem: a organização ofensiva -> a transição defensiva -> a organização defensiva -> a transição ofensiva. Sousa (2005), afirma que se tem uma perspetiva mais pormenorizada da organização do jogo se para além dos quatro momentos se avaliar estes os esquemas táticos.

"Os princípios de jogo e os subprincípios de jogo são comportamentos e padrões de comportamento que o treinador quer que sejam revelados pelos seus jogadores e pela sua equipa nos diferentes momentos do jogo. Esses

25

comportamentos e padrões de comportamento quando articulados e, entre si, evidenciam um padrão de comportamento ainda maior, ou seja, uma identidade de equipa ao qual denominamos de organização funcional. " (Oliveira, 2003).

3.4.4.1- Organização Ofensiva

Para Queiroz (1986), este é o momento que ocorre na fase de ataque, englobando ações decorridas após a equipa conseguir recuperar a bola e mante-la de forma segura, terminando quando a mesma perde a posse de bola. É, no entanto, preciso ter em atenção que apesar de uma equipa ter a posse de bola, isso não quer dizer que vai realizar ações ofensivas.

Na organização ofensiva, os objetivos principais passavam por dar largura e profundidade à equipa, confiança e segurança na primeira fase de construção, circulação rápida da bola, abertura de linhas de passe e haver largura da equipa, variações de corredor rápidas, utilizar a posse de bola para controlar o ritmo, chegar ás zonas de finalização, equipa subida para ganhar segunda bola e existência de equilíbrio.

Fig. 3.4: Não insistir no lado fechado. Fig.3.5: Equilíbrio para o caso de perda de bola.

3.4.4.2- Organização Defensiva

Teodorescu (1984), define este momento como uma fase fundamental do jogo que exprime a oposição a uma equipa. Este é o momento em que a equipa sem posse de bola, tenta recuperar a mesma, sem cometer faltas e impedindo que os adversários cheguem ao objetivo do jogo.

Neste momento a equipa procurava ter a linha defensiva tão subida quanto possível e sempre a encurtar o terreno de jogo, distâncias bem

definidas com espaços curtos entre os jogadores, orientação pela bola havendo posicionamento zonal, basculações rápidas aos corredores laterais, momentos

26

de pressão mais intensas, entrada da bola nos corredores laterais, adversários com dificuldades na receção da bola ou de costas, passes para trás sempre que não seja possível avançar no terreno com segurança, linha defensiva em bloco, quando a bola se encontra marcada ter a linha defensiva fixa e quando a bola está livre ter a linha a baixar.

Fig.3.6: Defesa à zona pressionante.

3.4.4.3- Transição Ofensiva

Para Castelo (1996), esta é uma ação de ataque em que o objetivo deve ser criar e aproveitar o espaço, pelo movimento dos jogadores, de forma a que o adversário não se consiga reorganizar defensivamente.

Oliveira (2003), divide a transição ofensiva em duas possibilidades. Na primeira, o jogador que recupera a bola deve colocar esta no jogador que se encontra à frente da zona de recuperação, havendo assim um imediato passe em profundidade, sendo o mesmo somente realizado quando houver certeza no sucesso do mesmo. Na segunda, não sendo possível efetuar a primeira, o objetivo passa por colocar a bola fora da zona de pressão. Garganta (2006) reforça esta posição dividindo-a também em mudança do sentido do fluxo do jogo o mais depressa possível e retirada da bola da zona de pressão.

Nesta etapa a equipa tinha de decidir e executar rápido, abrir linhas em profundidade, condução rápida da bola em progressão direta, subida de toda a equipa em equilíbrio, tentar que a bola saia da zona de pressão adversária, existência de largura no corredor contrário quando se saía em pressão de um dos lados e ter presença ofensiva no momento de chegada ao último terço.

3.4.4.4- Transição Defensiva

Este é o momento em que ocorrem os comportamentos a assumir nos segundos logo após a perda de bola. Estes são segundos vitais, pois é quando a equipa não espera perder a bola e por isso se encontra descompensada e

27

desorganizada defensivamente, estando por isso as duas equipas em novas funções e a tentar aproveitar as falhas originadas por isso, uma da outra (Oliveira, 2004).

A equipa nestes momentos deve ter como princípio pressionar o portador da bola, encolher sobre a zona da bola para voltar a ganhar

imediatamente a mesma, não conseguindo ganhar a bola deve-se obrigar os adversários a jogar para trás ou fazer falta, saber temporizar a progressão da bola, o médio defensivo deve tentar parar a progressão da bola e fazer pressão em profundidade dos laterais.

3.4.4.5- Esquemas táticos

Teodorescu (1984), afirma que estes são lances onde se pretende assegurar condições favoráveis à obtenção do golo através de combinações táticas, ou seja, a coordenação das ações individuais entre vários jogadores.

Bonfanti e Pereni (1998), consideram quatro aspetos, no que diz respeito à marcação dos esquemas táticos: a importância do jogador que executa a marcação, a importância dos jogadores que se agrupam na barreira, a importância dos jogadores que tentam destabilizar a barreira e a importância de todos os movimentos quando ocorre a marcação da falta. De forma a se obterem os melhores resultados possíveis, os mesmos autores, alteram para a necessidade de haver uma organização no decorrer da jogada, o fator surpresa, as capacidades individuais dos jogadores, saber fraquezas do adversário, falhas de concentração e confiança na marcação do golo. Ainda os mesmos autores, falam da importância dos lances devido à grande quantidade de golos que ocorrem através dos mesmos pois após um estudo verificaram que 50% dos golos obtidos, naquela altura, eram através destes métodos.

A nível ofensivo, exige-se a reposição da bola no momento certo, articulada com a movimentação dos seus companheiros e uma eficaz execução técnico-tática de reposição da bola. Aos jogadores que participam diretamente no esquema tático exige-se um claro conhecimento da solução tática e das suas variantes. Importante também a aplicação de medidas preventivas para se minimizar o eventual risco de uma perda extemporânea da posse da bola com a equipa a temporizar o suficiente para se poderem reajustar as posições.