Instituto Politécnico de Tomar – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Departamento de Geologia da UTAD – Departamento de Território, Arqueologia e Património do IPT)

MESTRADO EM ARQUEOLOGIA PRÉ-HISTÓRICA E ARTE RUPESTRE

Dissertação final:

AS PINTURAS DA LAPA DA

DANÇA NO CONTEXTO DA ARTE

RUPESTRE DA SERRA DO

CABRAL – MINAS GERAIS -

BRASIL

Munique Cardoso Cavalcante

Orientadores: Fernando Coimbra Paulo Seda Ano académico 2007/2008

RESUMO

Este trabalho pretende ser uma abordagem cognitiva-processual das pinturas rupestres do sítio arqueológico Lapa da Dança, localizado na Serra do Cabral, Minas Gerais, Brasil. Esta região é muito privilegiada para este tipo de investigação, uma vez que foram registrados, até o momento, noventa e oito sítios arqueológicos com pinturas, poucos apresentando outros vestígios humanos além deste. Optou-se pela escolha de um sítio que fosse singular entre os demais, a fim de procurar possíveis padrões para uma posterior classificação de sítios quanto a aspectos funcionais de acordo com os diferentes contextos que ocupam. Lapa da Dança é importante por apresentar as pinturas rupestres em seu contexto arqueológico. Para a contextualização desta arte, optou-se por uma analogia com os sítios de arte rupestre do Paleolítico europeu, devido a algumas semelhanças na temática e no tratamento das pinturas, principalmente no tocante à grande ocorrência de representações zoomórficas (embora, neste caso, trate-se de fauna atual) com tendência ao realismo e à pouca ocorrência de antropomorfos que, quando ocorrem, são muito esquematizados. Além destes fatores, temos a grande ocorrência de signos abstratos e a escassez de cenas. Porém, uma vez que os sítios com pinturas rupestres da Serra do Cabral tratam-se, na sua quase totalidade, de abrigos e não de grutas, portanto interferindo na paisagem, fez-se necessário o emprego de conceitos da Arqueologia da Paisagem e/ou Arqueologia Espacial na tentativa de interpretação da arte rupestre local, partindo do pressuposto que estes sítios funcionam como “locais de memória”.

Palavras-Chave: Arte Rupestre; Arqueologia Brasileira; Minas Gerais; Pinturas

ABSTRACT

This work presents a cognitive-processual approach to the rock art paintings in the archaeological site of Lapa da Dança located in Serra do Cabral, Minas Gerais, Brazil. This is a highly favourable site for this kind of approach since so far ninety eight archaeological sites bearing paintings have been registered in it, few of which present other kinds of human records besides the art. A singular site within the cluster of sites was chosen so that possible patterns for future classification parameters could be identified. These patterns refer to functional aspects according to the different contexts they are located in. Lapa da Dança is important since it presents the rock art paintings within its archaeological context. In order to contextualize this art, an analogy with European Paleolithic rock art is proposed based on the similarities in the themes and treatment of the paintings, particularly in what it concerns the occurrence of zoomorphic motifs presenting a tendency to realistic depictions – although locally the fauna depicted is modern. Another similarity is the low occurrence of anthropomorphic motifs, being the rare examples very schematic. Besides that a number of abstract symbols can be observed while scenes are scarce. Once the rock art sites in Serra do Cabral are almost all located in shelters instead of caves hence interacting with the landscape, concepts of Landscape Archaeology and/or Spatial Archaeology were employed in the attempted interpretation of the local rock art, bearing in mind that these sites have worked as “locations of memory”.

Keywords: Rock Art; Brazilian Archaeology; Minas Gerais; Prehistoric Rock Art

ÍNDICE GERAL INTRODUÇÃO _________________________________________________ PÁG. 8 1) CONCEITOS UTILIZADOS_________________________________ PÁG. 12 1.1) CONCEITO DE “ARTE”______________________________ PÁG. 12 1.2) ARTE RUPESTRE___________________________________ PÁG. 15 1.3) TIPOS DE SÍTIO____________________________________ PÁG. 16 2) CARACTERIZAÇÃO DA SERRA DO CABRAL________________ PÁG. 18 2.1) LOCALIZAÇÃO______________________________________ PÁG. 18

2.2) ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS_______ PÁG. 19

2.3) CLIMA______________________________________________ PÁG. 25

2.4) COBERTURA VEGETAL_______________________________ PÁG. 25

2.5) FAUNA______________________________________________ PÁG. 28

2.6) HISTÓRICO DAS PESQUISAS___________________________ PÁG. 30

2.7) CONTEXTUALIZANDO

O POVOAMENTO DA SERRA DO CABRAL_______________ PÁG. 35 2.7.1) OS PRIMEIROS IMIGRANTES DO BRASIL________ PÁG. 36

2.7.2) O PERÍODO ARCAICO

NO INTERIOR DO BRASIL______________________ PÁG. 37 2.7.3) O PERÍODO FORMATIVO E AS POPULAÇÕES

HORTICULTORAS-CERAMISTAS________________ PÁG. 40 2.7.4) A TRADIÇÃO TUPIGUARANI___________________ PÁG. 42

2.7.5) A TRADIÇÃO NEOBRASILEIRA_________________ PÁG. 44

3) CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS__________________________ PÁG. 45

4) A ARTE RUPESTRE DA SERRA DO CABRAL –

- UMA VISÃO SINTÉTICA_____________________________________ PÁG. 49 5) A LAPA DA DANÇA__________________________________________PÁG. 57

5.1) CONTEXTO ARQUEOLÓGICO_________________________ PÁG. 57

5.1.1) O MATERIAL LÍTICO__________________________PÁG. 59

5.2) DESCRIÇÃO DAS PINTURAS___________________________PÁG. 70

5.2.1) BLOCO 1_____________________________________ PÁG. 71 5.2.1.1) PAINEL 1_____________________________ PÁG. 72 5.2.1.2) PAINEL 2_____________________________ PÁG. 73 5.2.1.3) PAINEL 3_____________________________ PÁG. 74 5.2.1.4) PAINEL 4_____________________________ PÁG. 76 5.2.1.5) PAINEL 5_____________________________ PÁG. 77 5.2.2) BLOCO 2_____________________________________ PÁG. 78 5.2.3) BLOCO 3_____________________________________ PÁG. 78 5.2.3.1) PAINEL 1_____________________________ PÁG. 79 5.2.3.2) PAINEL 2_____________________________ PÁG. 79 5.2.3.3) PAINEL 3_____________________________ PÁG. 80

5.2.3.4) PAINEL 4_____________________________ PÁG. 81

5.2.4) BLOCO 4_____________________________________ PÁG. 81

5.2.5) BLOCO 5_____________________________________ PÁG. 82

5.2.5.1) PAINEL 1_____________________________ PÁG. 82

5.2.5.2) PAINEL 2_____________________________ PÁG. 82

6) ALGUMAS TEORIAS INTERPRETATIVAS SOBRE

A ARTE PALEOLÍTICA EUROPÉIA____________________________ PÁG. 83 7) CONSIDERAÇÕES FINAIS____________________________________ PÁG. 96

ANEXOS______________________________________________________ PÁG. 104

ÍNDICE DE FIGURAS

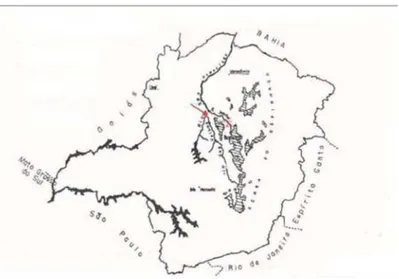

1)MAPA DO BRASIL

COM MINAS GERAIS EM DESTAQUE___________________________ PÁG. 18 2)MAPA DE MINAS GERAIS COM

SERRA DO CABRAL EM DESTAQUE___________________________ PÁG. 19 3)ASPECTO “RUINIFORME” DO RELEVO

DA SERRA DO CABRAL______________________________________PÁG. 21 4)ASPECTO DA VEGETAÇÃO DA

SERRA DO CABRAL_____________________________________ PÁG. 25 5)ASPECTO DA ARTE RUPESTRE DA SERRA DO CIPÓ______________ PÁG. 38

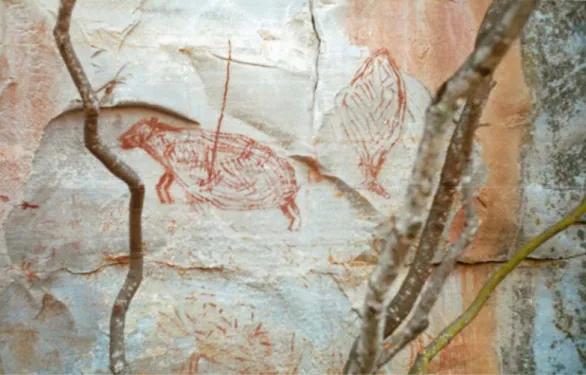

6)ASPECTO DA ARTE RUPESTRE DA SERRA DO CABRAL__________ PÁG. 38

7)ASSOCIAÇÃO PEIXE-CERVÍDEO

CITADA POR PROUS_________________________________________ PÁG. 55 8)CERVÍDEO DA SERRA DO CABRAL

COM TRATAMENTO REALISTA______________________________ PÁG. 56 9)BISONTES DA CUEVA DE COVACIELLA,

EM ASTÚRIAS, ESPANHA____________________________________ PÁG. 56 10)INSTRUMENTO LÍTICO PLANO-CONVEXO

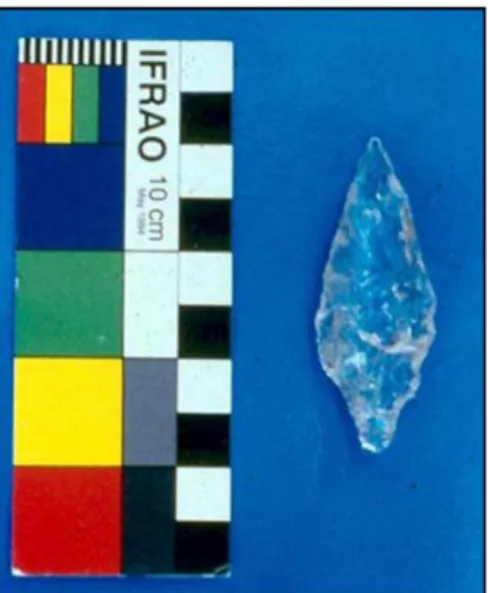

TIPO “LESMA” EM QUARTZITO_________________________ PÁG. 64 11)PONTA INTEIRA EM QUARTZO HIALINO______________________ PÁG. 66

12)ÓXIDO DE FERRO COM VESTÍGIOS DE RASPAGEM____________ PÁG. 67

13)VISTA GERAL DO BLOCO 1 DA LAPA DA DANÇA______________ PÁG. 71

14)PAINEL 1 DO BLOCO 1_______________________________________ PÁG. 72

16)PAINEL 3 DO BLOCO 1_______________________________________ PÁG. 74

17)DETALHE DO PAINEL 3 – ANTROPOMORFO___________________ PÁG. 75

18)DETALHE DO PAINEL 3 – CERVÍDEOS MACHO E FÊMEA_______ PÁG. 75

19)DETALHE DO PAINEL 3 – SOBREPOSIÇÕES____________________ PÁG. 75

20)PAINEL 4 DO BLOCO 1_______________________________________ PÁG. 76

21)VISTA DO PAINEL 3_________________________________________ PÁG. 77

22)PAINEL 5 DO BLOCO 1_______________________________________ PÁG. 77

23)DETALHE DO ÚNICO PAINEL DO BLOCO 2____________________ PÁG. 78

24)DETALHE DO ÚNICO PAINEL DO BLOCO 2____________________ PÁG. 78

25) PAINEL 1 DO BLOCO 3______________________________________ PÁG. 79

26) PAINEL 2 DO BLOCO 3______________________________________ PÁG. 79

27) PAINEL 3 DO BLOCO 3______________________________________ PÁG. 80

28)PAINEL 4 DO BLOCO 3_______________________________________ PÁG. 80

29)PAINEL ÚNICO DO BLOCO 4_________________________________ PÁG. 81

30)LAPA DOS PEIXES – SERRA DO CABRAL______________________ PÁG. 100

INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende ser uma abordagem cognitiva-processual das pinturas rupestres do sítio arqueológico Lapa da Dança, localizado na Serra do Cabral, Minas Gerais, Brasil, entendendo-se por arqueologia cognitiva “o estudo das antigas formas de pensamento a partir de vestígios materiais” (RENFREW e BAHN, 2004: 393).

Segundo Coimbra, é geralmente aceito que a arte rupestre tem, em grande parte das ocorrências, um caráter mágico-religioso. Desta forma, é um campo melhor para a abordagem da arqueologia cognitiva do que, por exemplo, a investigação de temas como cerâmica, escultura, ou arquitetura, por mais simbólicos que estes possam ser (COIMBRA, 2008).

A partir destes princípios, considera-se a Serra do Cabral uma região muito privilegiada para esta investigação, uma vez que foram registrados, até o momento, noventa e oito sítios arqueológicos com pinturas rupestres, poucos apresentando outros vestígios humanos além destes. O IAB – Instituto de Arqueologia Brasileira, instituição de pesquisa da qual faz parte a autora deste trabalho, vem trabalhando na região desde a década de 70. Podemos assim dizer que já possuímos um bom conhecimento geral da área para tentar este tipo de abordagem, embora este trabalho sobre a Lapa da Dança seja o primeiro realizado até hoje sobre o local.

Devido à carência de recursos e ao pouco tempo disponível para uma tentativa de análise global da área, optou-se pela escolha de um sítio que fosse singular entre os demais para uma primeira abordagem das semelhanças e diferenças com os outros, a

fim de procurar possíveis padrões para uma posterior classificação dos sítios quanto a aspectos funcionais de acordo com os diferentes contextos que ocupam.

O sítio mais importante da região, em termos de densidade de ocupação, é o Lapa Pintada III. Esta oficina lítica, além de já investigado em pormenor por uma tese de Doutoramento (SEDA, 1998), teve grande parte de suas pinturas perdidas devido à prática local de se acampar nos abrigos e acenderem fogueiras em seu interior. Seguindo este critério de importância, a Lapa da Dança, sítio abordado neste trabalho, é o segundo mais densamente ocupado, provavelmente também é uma oficina lítica (seu material lítico ainda não foi totalmente analisado) e possui pinturas rupestres no geral bem preservadas. Além disso, a autora deste trabalho teve a oportunidade de trabalhar na escavação das duas e únicas etapas de escavação deste sítio, tendo então um bom conhecimento do tipo de material encontrado entre os vestígios arqueológicos. Portanto, este sítio é importante por apresentar as pinturas rupestres em seu contexto arqueológico.

Inicialmente, partindo do pressuposto de que as representações encontradas nas pinturas rupestres sejam, provavelmente, símbolos1 de uma cultura específica e na impossibilidade de inferir totalmente seu significado, procurou-se estabelecer seu contexto no sítio arqueológico Lapa da Dança e na relação com os demais sítios e entorno natural, na tentativa de reconhecer, ao menos, a relação destes símbolos uns com os outros (RENFREW e BAHN, 2004).

Para a contextualização destes símbolos, optou-se por uma analogia com os sítios de arte rupestre do Paleolítico europeu, devido a algumas semelhanças na temática

1

Entendendo-se por símbolos como representações da realidade, o que não quer dizer que, por exemplo, um zoomorfo signifique necessariamente a um animal, mas sim algum aspecto do mundo real, ou melhor, como este é percebido.

e no tratamento das pinturas, principalmente no tocante à grande ocorrência de representações zoomórficas com tendência ao realismo e a pouca ocorrência de antropomorfos que quando ocorrem, são muito esquematizados. Além destes fatores, temos a grande ocorrência de signos abstratos e a escassez de cenas. Cabe ressaltar que os sítios arqueológicos da Serra do Cabral datam já do Holoceno, representando portanto a fauna atual.

Porém, uma vez que os sítios com pinturas rupestres da Serra do Cabral tratam-se, na sua quase totalidade, de abrigos e não de grutas, portanto interferindo na paisagem, fez-se necessário o emprego de conceitos da Arqueologia da Paisagem e/ou Arqueologia Espacial na tentativa de interpretação da arte rupestre local, partindo do pressuposto que estes sítios funcionam como “locais de memória”. “A arqueologia da paisagem, assim, tem uma dimensão cognitiva, que vai além da preocupação com o uso produtivo do meio de uma abordagem materialista pura: a paisagem tem um significado social e espiritual tanto como utilitário” (RENFREW e BAHN, 2004: 407).

Partindo-se desta introdução este trabalho divide-se nos seguintes capítulos: 1) Conceitos utilizados - pretende estabelecer os conceitos mais elementares utilizados neste trabalho, delimita o objeto de estudo;

2) A Serra do Cabral - pretende caracterizar a região, com aspectos físicos, de povoamento, bem como o histórico das pesquisas na área, a fim de contextualizar a pesquisa;

3) Aspectos metodológicos – trata de explicitar o método utilizado neste trabalho, bem como a metodologia empregada para pô-lo em prática;

4) Visão geral da arte rupestre da Serra do Cabral – tenta um balanço do que já foi feito em relação às pinturas da região, principalmente pelo Instituto de Arqueologia

Brasileira, a fim de contextualizar a Lapa da Dança, sítio abordado neste trabalho, em relação com os demais sítios já levantados pelo IAB;

5) O sítio arqueológico Lapa da Dança - trata do sítio em questão neste trabalho. Primeiro aborda-se seu contexto arqueológico, dando uma noção geral de outros vestígios encontrados, no caso o material lítico, sempre que possível relacionando-o ao principal sítio da região, o Lapa Pintada III. Depois descreve-se a arte contida no sítio, sempre que possível com imagens para complementar;

6) Algumas teoria interpretativas - discute as principais teorias utilizadas na tentativa de interpretar a arte paleolítica européia;

7) Finalmente nas considerações finais discute-se o que é aplicável ao caso específico da Serra do Cabral e da Lapa da Dança e tenta-se apontar perspectivas futuras de investigação.

1 - CONCEITOS UTILIZADOS

Para uma melhor compreensão deste trabalho, torna-se necessário desenvolver algumas ideias sobre determinados conceitos utilizados como os que apresentamos em seguida.

1.1 - Conceito de “arte”

De todos os conceitos utilizados neste trabalho, o mais difícil de definir e delimitar é o referente ao termo “arte”, principalmente quando aplicado a culturas pré-históricas.2

Temos que considerar que essas sociedades não funcionam como a nossa, na qual temos por hábito dividir as diversas esferas da vida e os vários campos de saber. Ao contrário, é muito difícil separar a vida cotidiana do que seja exclusivamente religioso ou exclusivamente artístico. Nessas culturas tudo isso encontra-se mesclado. Wust assinala a dificuldade de separar, nestas sociedades, as esferas do sagrado e do profano e, por conseguinte, as manifestações artísticas, que não constituem uma categoria à parte, “mas estão intimamente relacionadas à prática do cotidiano do qual os rituais fazem parte e onde as formas, as cores e as matérias-primas veiculam mensagens

2

Entendendo-se por culturas pré-históricas aquelas que só podem ser estudadas com recurso à cultura material, utilizando-se para tanto de métodos arqueológicos.

compreendidas por todos ou por segmentos específicos, ordenando relações entre o natural e o sobrenatural, entre natureza e cultura” (WUST, 1991:48-49).

Outra questão que se impõe ao considerar as expressões dessas sociedades como “arte” é a dificuldade de separar, pelo mesmo motivo, o elemento estético, se é que este existe em todas as suas formas. Este é um conceito altamente subjetivo, pois o que é belo em uma cultura não o é necessariamente em outra. E o que se faz belo não o é necessariamente por intenção de seu executor, ou pelo menos não era sua principal motivação. Assim, segundo Gebhard, citado por Diniz: “isto é verdadeiro especialmente nas culturas primitivas. Em alguns exemplos o elemento estético aparece como uma adição consciente, algo adicionado à função primária do objeto; em outros casos, ele está tão completamente entrelaçado, que a função primária e o elemento estético são, em essência, um só” (DINIZ, 2000: 17).

Alguns autores preferem os termos “grafismos” e “registro” ao invés de “arte”. Colombel & Orloff (1981) aceitam o termo “grafismo”, no sentido de que tais expressões constituem uma forma de comunicação, ainda que não possamos decodificá-las. Para Laming-Emperaire, são testemunhos voluntários do passado: “o pré-historiador trabalha normalmente sobre os testemunhos involuntários do passado. Ele os analisa, (…) procura ler neles formas e estruturas sociais, mecanismos de evolução. Com as obras de arte, a estas mesmas técnicas de estudo juntam-se outras. As obras de arte são testemunhos voluntários. Elas foram feitas para significar. Elas já representam uma linguagem, uma escrita, uma mensagem que nós tentamos compreender e traduzir” (LAMING-EMPERAIRE, s/d: 123).

Não concordamos com a autora quanto à questão do testemunho voluntário, pois parece que o autor tinha a intenção de deixar a obra para a posteridade, o que não podemos dizer que ocorra sempre. Mas acreditamos no fato de estas expressões se

encontrarem mais próximas da escrita do que da obra de arte como a entendemos hoje em dia, e como qualquer forma de escrita, pode ter sido executada para vários fins, para ser entendida por muitos, por poucos ou somente para recordar o próprio executor de alguma informação. Mas isto também se pode aplicar à arte, uma vez que também pode ter muitas funções, inclusive só ter significado para seu executor.

Para Fischer, não podemos atribuir uma única função à arte. “(…) poderá a função da arte ser resumida em uma única fórmula? Não satisfará ela diversas e variadas necessidades? E se observando as origens da arte, chegamos a conhecer a sua função inicial, não verificamos também que esta função inicial se modificou e que novas funções passaram a existir (FISCHER, 1971: 12)?

Também temos que levar em conta que o fato de que conhecer as técnicas de execução da obra e de controle das matérias-primas, bem como as regras de execução, usando muitas vezes de convencionalismos exigidos pela estrutura social (que, extrapolando, poderia ser considerada uma verdadeira escola artística), transformam estes autores em verdadeiros artistas, ainda que a diferença cultural não nos permita compreender sua arte ou que a reinterpretemos, pois historiograficamente falando é sabido que nunca alcançaremos o passado exatamente tal como este foi.

Grant sintetiza tudo isto da seguinte forma: “(…) No momento em que um artesão aborígene deu-se ao trabalho de selecionar um determinado tipo de rocha (…), sobre a qual começa a picotear uma figura cuidadosamente concebida (…), estamos lidando com um artista. De fato, ele pode ter sido um xamã tribal, cuja principal preocupação era a de registrar a visualização de um determinado ser sobrenatural, para fins cerimoniais; todavia, se ele estava preocupado ao menos com a composição, o desenho ou a habilidade, seu trabalho deve ser considerado como arte (…)” (GRANT, 1972:40).

Além do mais, mesmo que não tenha tido sentido artístico no momento de sua execução, tranformou-se com o tempo. Pelo termo “arte” ser consagrado pelo uso, vale mesmo que seja somente como categoria tipológica utilizada pelo pesquisador, a nível de classificação, como ferramenta de trabalho. Além disso, para a autora deste trabalho em particular, inspira como uma verdadeira obra de arte, assim como também o foi para a vanguarda modernista. O conceito de “arte” está sempre se renovando.

Poderíamos nos alongar por este tema indefinidamente, o próprio merecendo uma tese própria, mas isto não cabe aqui. Para evitar grandes divagações utilizamos neste trabalho o conceito explicitado por Lasheras Corruchaga, a nosso ver de acordo com os objetivos propostos: “arte é a criação plástica e simbólica fruto de uma cultura determinada, que tem lugar em um tempo e em um espaço definido” (LASHERAS CORRUCHAGA, 2003: 66-67).

1.2 - Arte Rupestre

Alguns autores preferem utilizar o termo “parietal” ao invés de “rupestre”, uma vez que a denominação “rupestre”, ao remeter-se à “rocha”, pode causar confusão, uma vez que a arte móvel, em alguns casos pode também utilizar este tipo de suporte. Mas o termo “parietal” também traz alguns problemas, uma vez que nem sempre a arte encontra-se em paredes verticais. Preferimos, então, o termo “arte rupestre”, já consagrado pelo uso, com o objetivo de pesquisar a arte imóvel, àquela presente em afloramentos rochosos de várias espécies, porém fixos ao solo, o que significa que só podemos encontrá-la in situ.

Como define Prous: “por ‘arte rupestre’ entendem-se todas as inscrições (pinturas ou gravuras) deixadas pelo homem em suportes fixos de pedra (paredes de abrigos, grutas, matacões, etc.). A palavra rupestre, com efeito, vem do latim rupes – is (rochedo); trata-se, portanto, de obras imobiliares, no sentido de que não podem ser transportadas (à diferença das obras mobiliares, como estatuetas, ornamentação de instrumentos, pinturas sobre peles, etc)” (PROUS, 1992: 510).

Esta arte exprime-se em duas categorias de técnicas de confecção: as técnicas aditivas (que adicionam pigmento ao suporte rochoso) que são as pinturas e os dibujos3 e as técnicas subtrativas (que retiram parte do suposte rochoso) que são as gravuras e os relevos (SANCHIDRIÁN, 2005). Ainda as gravuras podem ser executadas com o uso de diversas técnicas, ocorrendo principalmente a picotagem (direta ou indireta), a incisão e a abrasão.

1.3 - Tipos de Sítio:

¾ Rochas ao ar livre: podem situar-se no alto de montanhas ou vinculados a cursos fluviais. A arte neste tipo de sítio está exposta às intempéries, e por isso, talvez somente as gravuras tenham se preservado.

¾ Abrigos sob rocha: possuem tanto gravuras como pinturas e mesmo esculturas em baixo-relevo. Neste caso, embora parcialmenteao abrigo das intempéries, foi feita com o apoio da luz solar e é como a encontramos hoje em dia, em cavidades rochosas pouco profundas, em que pelo menos em parte do dia ou em

3

Dibujos é um termo espanhol para desenhos confeccionados aplicando-se diretamente o pigmento sobre o suporte rochoso, diferente das pinturas, em que o pigmento é aplicado sob a forma de tinta.

épocas específicas são visíveis sem auxílio de luz artificial. Este tipo de sítio é o que encontramos na Serra do Cabral.

¾ Grutas: São cavidades profundas, onde para se ter acesso à arte, assim como foi para produzi-la, faz-se necessária a utilização de luz artificial. Na Serra do Cabral são raríssimas, pois quase não há esse tipo de formação geológica.

2 - CARACTERIZAÇÃO DA SERRA DO CABRAL

2.1 - Localização

Fig. 1 – Mapa do Brasil com Minas Gerais em destaque.

www.wikipedia.orgwikiMinas_Gerais

A Serra do Cabral localiza-se no estado brasileiro de Minas Gerais, no médio vale do rio São Francisco, entre dois de seus tributários, os rios das Velhas e Jequitaí, onde atua como divisora de águas, compreendendo os municípios de Buenópolis, Joaquim Felício, Lassance, Várzea da Palma e Francisco Dumont. Embora inserida no complexo da Serra do Espinhaço, encontra-se isolada deste por uma depressão que chega a ultrapassar 40 km de largura, cortada hoje pela rodovia que liga a região de Belo Horizonte à região de Montes Claros (vide figuras 1 e 2 e anexo 1).

Fig. 2 – Mapa de Minas Gerais com Serra do Cabral em destaque. Desenho de K. Diniz e G. Malerba

2.2 - Aspectos geológicos e geomorfológicos

O “complexo” da Serra do Espinhaço caracteriza-se como um conjunto de formações geológicas transformadas, através da erosão de extensos dobramentos, em diversas cadeias de morros escarpados, direcionados para o norte, ultrapassando 1.200m de altitude e ocupando uma faixa de 50 a 100km de largura por 1.000km de extensão. O “complexo” forma, juntamente com a Serra Geral, um dos grandes domínios morfoestruturais do interior da Região Sudeste, o das “altas superfícies modeladas em rochas proterozóicas” (MOREIRA e CAMELIER, 1977: 17-19). Composta, portanto, por rochas pertencentes às Séries Minas, Itacolomi e Lavras, além da ocorrência de gnaisses e granitos pertencentes ao complexo cristalino, a Serra do Espinhaço serve como divisor de águas entre a bacia do São Francisco e os rios que correm diretamente para o oceano Atlântico (rios Doce, Jequitinhonha, Pardo, etc.).

Por sua vez, os escarpamentos que limitam a zona dos chapadões (que se estendem de Minas Gerais até o sudeste goiano) estão presentes desde a Serra do Cabral

até os serrotes do Município de Paratinga (BA) e descrevem “uma grande curva de grande raio, destacando-se, em suas frentes, remanescentes das suas posições anteriores que se vergam para noroeste na parte central de grande curva” (IDEM: 23).

Inserida no complexo de rochas da Série Itacolomi, a Serra do Cabral ocupa uma área de 3.381 km2, tendo seu eixo mais longo no sentido N-S. É constituída, sobretudo, por conglomerados quartzíticos e areníticos, ambos apresentando-se sob a forma de matacões conformando um relevo ruiniforme (vide figura 3), ocorrendo ainda afloramentos de cristal de quartzo e raramente filitos.4 O relevo é pouco acidentado, com rochas, hoje, muito resistentes à erosão, pois além dos dobramentos, tais rochas desta série sofreram intrusões de pegmatitos, rochas diamantíferas e diabásio (SIQUEIRA, 1993).

4

Matacões são “blocos inicialmente fraturados por tensões. ...É comum apresentarem redes de diaclases ortogonais” (MAIO, 1980: 94), sendo que no relevo ruiniforme “a passagem dos climas, pela mudança de ambiente a que foi submetida à formação, a rocha retraiu-se, dando como resultado uma série de aberturas distribuídas em várias direções,..., a desintegração da rocha é evidentemente acelerada. (...) advém, por conseguinte do seccionamento de antiga extensão, que aos poucos se subdividiu em compartimentos menores...” (op.cit.: 129-132), que por vezes lembram “ruínas”.

Fig. 3 – Aspecto “ruiniforme” do relevo da Serra do Cabral5

O alto da Serra do Cabral é marcado, após uma subida íngreme, por uma chapada que surge entre os 900 e os 1000 m de altitude. Esta paisagem de chapada, embora predominante, freqüentemente é quebrada por elevações escarpadas, que por vezes atingem dimensões e alturas consideráveis, as quais a população local denomina igualmente de “serras”. O ponto culminante fica a 1.391 m de altitude, na região de Joaquim Felício.

Em termos geomorfológicos, foram identificadas, no alto da Serra, na área por nós pesquisada, três feições (IDEM: 79):

1. Chapadas: feições planas, formadas pelo acúmulo de areias quartzozas finas, encontradas em cotas superiores a 1.200m de altitude, sendo entalhadas pelo sistema de drenagem atual. A remoção dessas areias que as compõem expõe lajedos de quartzito, quase sempre silicificado. Trata-se de uma feição herdada de um ciclo

erosivo anterior, possivelmente constituindo-se em um pediplano detrítico, em fase de retrabalhamento pelo sistema de drenagem atual, podendo-se correlacioná-lo ao pediplano III de Bigarella (BIGARELLA, MOUSINHO e SILVA, 1965). Esse espesso pacote arenoso sofreu um processo de pedogênese, caracterizado pela presença de solos aluviais e diferenciada concentração de óxido de ferro em horizontes inferiores. Essa feição apresenta-se alongada na direção norte-sul, seguindo a orientação geral da Serra do Cabral, tendo-se um sistema de capturas de alguns córregos da margem direita do rio das Velhas, caracterizado pelo entalhe de vales amplos (em “U” aberto), os quais têm direção geral leste-oeste.

2. Relevo Ruiniforme Esculpido em Quartzito: áreas de ocorrência de matacões, blocos e afloramentos de quartzito esbranquiçado, bastante silicificado, mergulhado para leste, com o aspecto ruiniforme decorrente do intenso fraturamento das rochas. A partir do truncamento das diferentes superfícies de acamamento dessas rochas, de processos de erosão diferencial, desenvolveram-se numerosas “lapas”, formação de reentrâncias no interior do maciço rochoso, que forneceram, como ainda fornecem, abrigo para as populações. Tal processo de erosão pode ser atribuído ao clima atual, que é marcado por uma grande oscilação térmica entre o dia e a noite, levando ao desgaste e desagregação das rochas por dilatação e contração diferencial mesma. Percebe-se a formação de conjuntos que são truncados (interceptam) a chapada (as “serras”), bem como a exposição dos mesmos a partir da retirada, pelo sistema de drenagem atual, das areias que a constituem. Tipicamente, tais conjuntos exibem um “front” rochoso na parte leste da Serra, indicando um material muito mais resistente à erosão. Através deles, pode-se observar o intenso grau de fraturamento do maciço, com blocos basculados, ocorrentes tanto no “front” quanto no seu reverso. Este

fraturamento é percebido, entre outras coisas, pela existência de um processo de abatimento dos tetos das “lapas”, o que explica a grande quantidade de blocos encontrados durante a escavação dos sítios Lapa Pintada III e Lapa da Dança.6

3. Terraços Fluviais: formas de acumulações planas, constituídas basicamente por areias quartzozas, de muito finas a silte, localizadas às margens dos córregos, tratando-se de aluviões recentes. Essa feição, encontrada, normalmente, abaixo de 1.200m de altitude, apresenta áreas úmidas onde predominam gramíneas (várzeas) e matas de galeria em volta dos canais.

Segundo o mesmo autor, os seguintes litotipos, com potencial de utilização pelas populações pré-históricas, foram localizados na chapada de Buenópolis, na Serra do Cabral (IDEM: 80-81):

1. Quartzito: material disponível nos próprios locais de abrigos rochosos, tratando-se de uma litologia amplamente distribuída nos conjuntos de relevo ruiniforme. Mecanicamente, é uma rocha muito resistente ao impacto e com propriedade de formação de gumes afiados, em bordas de fraturas conchoidais, muito característico nos mais silicificados, que ocorrem nas zonas de falhamentos.

2. Sílex (silexito): material proveniente da precipitação de sílica cripto-cristalina em zonas de falhamento. Foram encontradas e coletadas amostras desse material em rochas meta-sedimentares na estrada de acesso a Serra, à meia encosta. Consiste em um material de cor amarelo claro, muito resistente, textura fina, opaco, exibindo bandas de cores variadas, tipo ágata.

3. Quartzo (cristal de rocha): drusas de quartzo hialino ocorrem na chapada, formando, inclusive, jazidas economicamente exploradas por garimpeiros. Lavras abandonadas aparecem próximas a alguns sítios arqueológicos. Muito provavelmente sua gênese está ligada aos processos de falhamento regionais.

4. Seixos trabalhados geologicamente: não foram observados na chapada, mas ocorrem no flanco oriental, à meia encosta, em duas possíveis fontes. A primeira seria o material de colúvio depositado em vertentes desenvolvidas em rochas metassedimentares, falhadas e dobradas, constituindo-se, portanto, em um material recente (quaternário) de várias origens. A segunda seriam os conglomerados pré-cambrianos, encontrados há cerca de 900m de altitude, constituídos de seixos de quartzo leitoso catalisados, imersos em matriz fina, muito resistentes.

5. Óxidos de ferro: estão presentes em horizontes médio/inferior de solos desenvolvidos nas áreas de chapada. Apresentam cor vermelho escuro a amarelo claro, indicando diferentes estados de oxidação.7 Estão impregnados de grânulos de quartzo e in situ são bastante friáveis, podendo, contudo, ocorrer como pelotas junto aos córregos ou no fundo dos mesmos.

6. Hematita compacta: material presente em formações de meta-arenitos, encontrados no vale da Serra, próximo à localidade “das” Piabas (pé da Serra). Trata-se de fragmentos de hematita compacta, cor marrom escuro, muito resistente, exibindo típico traço vermelho vivo.

7

Através de experimentações verificamos que a aparente cor vermelha ou amarela pode ser apenas superficial e, dependendo da técnica empregada para reduzirem-se as pelotas a pó (moagem, trituração ou raspagem), pode-se obter tonalidades diferentes, desde o marrom escuro até o amarelo claro.

2.3 - Clima

O clima da região, temperado de altitude, caracteriza-se por verões brandos e invernos frescos. A amplitude térmica, como característica das regiões elevadas do Brasil Central, apresenta grande variação entre o dia e a noite. Como também característico desta área, a região apresenta duas estações bem marcadas, uma seca, de abril a setembro e outra chuvosa, de outubro a março. No alto da serra, porém, a estiagem é bastante atenuada, pois a grande maioria de seus rios nunca seca.

2.4 - Cobertura Vegetal

Quanto à cobertura vegetal (vide figura 4), a Serra do Cabral está inserida na área dos cerrados brasileiros, com suas variações. Dentro de uma visão generalizadora e simplista, teríamos, de acordo com Pangaio (1993):

1. os cerrados: predominando nas médias altitudes e nas encostas, recobrem as extensas superfícies regulares ou levemente onduladas, com solos de argila compacta ou areia e apresentam, classicamente, dois estratos: o superior, formado por arbustos e árvores de pequeno porte (3 a 4m de altura), de cascas grossas e troncos tortuosos; o inferior, formado por vegetação herbácea, onde predominam as gramíneas;

2. os cerradões: característicos das baixas altitudes, estão presentes em áreas com maior irrigação e solos mais ricos em sais minerais, apresentando vegetação mais alta e densa, estruturalmente formados, também classicamente, por três estratos: o superior, arbóreo (árvores de 8 a 12m de altura); o intermediário, arbustivo (1 a 3m de altura) e o inferior, herbáceo, mais ralo e de porte bastante reduzido;

3. os campos limpos: predominantes na paisagem local, estão presentes nas altitudes superiores a 900-1.000m, recobrindo as formações quartzíticas em solos silicosos e ácidos. Caracterizam-se por uma cobertura herbácea, com predomínio dos capins de tufo e intercalados por raros arbustos e árvores de cerrado, bromeliáceas, musgos, liquens e gramíneas. Muito marcante, no caso da Serra do Cabral, é a presença das “sempre-vivas” (Eriocaulon sp, Paepalanthus sp) e outras flores secas, cuja coleta ainda representa uma importante atividade econômica para a população local, bem como da canela d’ema (Vellozia sp), planta típica de altitude;

4. matas galerias ou ciliares: aparecem ocasionalmente, acompanhando as margens dos córregos e rios.

Além destas variações, apresenta-se também vegetação típica de terras alagadiças, predominando a palmeira buriti (Mauritia sp), além da vegetação rupestre nos paredões.

Resumindo, no sopé da serra predomina o cerradão, cuja vegetação é mais alta e densa que os cerrados propriamente ditos, este predominando em suas encostas. No alto da serra, onde se localizam os sítios arqueológicos, predominam os campos limpos, com vegetação predominantemente herbácea, ocorrendo pouca presença de arbustos. Porém, em algumas áreas, temos os campos sujos, onde a presença de arbustos é mais significante. Ocorrem também as matas galerias ou ciliares, acompanhando as margens dos rios e córregos do alto da serra, bem como os buritizais. Temos, ainda, a vegetação rupestre. Presente em regiões rochosas, ela vai transformando a rocha em solo, permitindo a colonização de outros vegetais.

No cerrado, temos como representantes as famílias: Vochysiaceae, Leguminosae, Malpighiaceae, Caryocaraceae, entre outras. Já para os campos limpos, identificou-se nas Gramineae de forma geral, a família mais característica, mas observou-se também Liliaceae, Eriocaulaceae. Nos campos sujos (estes, na verdade, se entremeiam aos limpos), pode-se registrar a presença de: Velloziaceae, Xyridaceae, Gramineae, e outras. A vegetação rupestre tem um grande destaque nesse ecossistema, pois ela, habita a rocha nua e a degrada, transformando-a em solo e enriquecendo o ambiente. Aqui podemos citar os liquens de forma geral (prostrados ou arborescentes), os briófitos e as famílias Araceae, Bromeliaceae e Cactaceae (PANGAIO, 1992 e 1993). Se essa ordenação, em linhas gerais, é correta, um olhar mais atento, no entanto, permite perceber que o ecossistema da Serra do Cabral é ainda bem mais diversificado, não em relação às cotas altimétricas, mas na própria chapada, domínio dos campos limpos. No caso da chapada de Buenópolis, o levantamento botânico efetuado por esta

autora (IDEM), realizado em cinco áreas diferentes, coletando-se e identificando-se exemplares em todas elas, constatou a presença, no alto da Serra, de cerrado, campo, mata ciliar, brejo e vegetação rupestre.

Os cerrados são um dos ecossistemas mais ricos e diversificados do país e, no caso em questão, além da beleza e exuberância da região, o excelente sistema de irrigação da Serra implica em uma diversificação ainda maior.

Cabe ressaltar o que vem ocorrendo recentemente na Serra do Cabral e destruindo grande parte dos campos de sempre-vivas (Eriocaulaceae), fonte econômica da região (inclusive exportadas, sendo consideradas as melhores de todo o território nacional): para a fabricação do carvão foram feitos reflorestamentos de Pinnus sp em porções enormes da sua chapada, formando verdadeiros “mares” de pinheiros, devastando a área anteriormente ocupada pelas plantas citadas acima.

Além disso, os solos do cerrado são pouco férteis, em decorrência da decomposição de granitos do planalto central brasileiro, o que dificulta a prática agrícola (SIQUEIRA, 1993).

2.5 - Fauna

A variedade de comunidades de plantas do cerrado ocasiona também uma diversidade de vida animal. Os vários tipos de ambientes, com diferentes frutos durante todo o ano, a impressionante hidrografia local e a presença de inúmeras tocas nos paredões, favorecendo o abrigo dos animais, faz com que a Serra do Cabral atue como um verdadeiro refúgio para uma fauna riquíssima, percebida ainda nos dias de hoje.

Infelizmente, nos últimos anos, essa fauna encontra-se muito reduzida: a prática contínua da caça e a devastação do meio ambiente, sobretudo pelos reflorestamentos e

carvoeiras, são, sem dúvida alguma, os principais fatores responsáveis por essa situação. Se os bandos de emas (Rhea americana), mocós (Kerodon rupestris), codornas (Nothura sp), perdizes (Rhynchotus rufescens), além de seriemas (Cariama cristatus), veados galheiros (Ozotecerus bezoarticus), cachorros-do-mato (Cerdocyon thous), gambás (Didelphis sp) e tatus (Dasypodidae), ainda são encontrados com alguma facilidade (emas, seriemas, mocós, codornas e perdizes, em quantidade considerável), moradores mais antigos falam mesmo em antas (Tapirus terrestris), caititus (Tayassu

tajaca) e onças (Panthera onca) habitando o local. Relatam que, na década de 60, era

comum os clubes de caçadores de Belo Horizonte promoverem verdadeiros “safáris” na Serra, descendo com centenas de perdizes e dezenas de cervídeos (SEDA, 1998).

Juntamente com as pesquisas arqueológicas, realizou-se, embora de forma não tão sistemática quanto o botânico, um levantamento faunístico da região, através de observações diretas e indiretas, registro de pegadas, rastros, fezes, cantos, etc., encontro de animais mortos, entrevistas ou, infelizmente, animais capturados ou abatidos por caçadores. De acordo com Seda (1998), foi possível registrar os seguintes animais ainda presentes na região:

1. Mamíferos (Mammalia): veado campeiro ou galheiro (Ozotecerus bezoarticus - Cabrera), veado catingueiro (Mazama gouazoubira - Cabrera), anta (Tapirus

terrestris), papa-mel (Procyon sp), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), raposa

(Dusicyon vetulus - Ihering), lobo guará (Crysocion brachiurus - Cabrera), onça (Panthera onca)8, mocó (Kerodon rupestris), capivara (Hidrochoeris hidrocheris - Ihering), coelho (Sylvilagus sp), gambá (Didelphis albiventris), tatu (Dasypodidae),

8

Nos últimos anos, o IBAMA tem soltado onças, capturadas em outras regiões, no alto da Serra, ficando a dúvida se os vestígios observados seriam destas ou de remanescentes.

melete ou tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla chapadensis - Cabrera) e morcego (Desmodus sp);

2. Répteis (Reptilia): jararacuçu (Bothrops jararacussu - Ihering), falsa-coral (Elapomorphus sp), calango (Ameiva ameiva), jacaré (Caiman sp), cágado

(Hydromedusa sp);

3. Aves (Ave): gavião (Accipitridae), tucano (Ramphastus sp), pica-pau (Phoeoceastres

sp), curiango (Nictidromus albicollis - Ihering), seriema (Cariama cristata), pomba

legítima (Columbus cayennensis silvestris - Vieillot), andorinha (Progne sp), anu branco (Guira guira - Gamellin), maritaca (Pionus menstruus), ema (Rhea

americana), perdiz (Rhynchotus rufescens), codorna (Nothura sp) e mutum (Crax fasciolata).

2.6 - Histórico das Pesquisas

O estado brasileiro de Minas Gerais foi provavelmente o primeiro do país a ser pesquisado por métodos arqueológicos. Segundo Prous, o botânico dinamarquês Peter Wilhelm Lund (também paleontólogo amador) fixou residência na aldeia de Lagoa Santa em 1834 e, até 1844, teria pesquisado mais de 800 grutas nessa região, coletando numerosas espécies de uma fauna extinta e sendo, por essa razão, considerado o “pai da Paleontologia brasileira”. Na lagoa subterrânea do Sumidouro, encontrou ossos humanos misturados a vestígios desses animais, o que levantou a hipótese de sua grande antiguidade (PROUS, 1992).

Depois da Primeira Guerra Mundial, o Museu Nacional contratou o arqueólogo austríaco J. A. Padberg-Drenkpohl, sendo este o primeiro arqueólogo profissional a trabalhar no país. Em 1926 e 1929, decidiu escavar em Lagoa Santa, pois achava que os

indícios coletados por Lund deveriam ser melhor pesquisados. Pretendia encontrar vestígios humanos em níveis arqueológicos não perturbados (diferente do material encontrado por Lund), juntamente com vestígios de animais pleistocênicos, o que não ocorreu (IDEM).

Bem diferente é a figura de Harold V. Walter, cônsul da Inglaterra em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, que integrou a Academia de Ciências de Minas Gerais, cujos membros se interessavam pela pré-história, estimulados pela proximidade de Lagoa Santa. Desde 1933, Harold Walter, Arnaldo Cathoud e Aníbal Matos escavaram abrigos desta região, embora as tenham confiado a operários despreparados, que coletavam apenas as peças mais vistosas, sem condições de realizarem as observações estratigráficas necessárias para assegurar a atribuição cultural dos objetos coletados. Entre os amigos de Walter, deve ser citado o nome de Josafá Paula Pena que, sem ter participado das escavações, levantou e divulgou a arte rupestre mineira, até então desconhecida (IDEM).

Já na década de 60, o arqueólogo americano Wesley R. Hurt Jr., em colaboração com o antropólogo L. de Castro Faria, do Museu Nacional, organizou uma expedição à região de Lagoa Santa, que continuava polarizando o interesse da comunidade científica internacional. As escavações realizadas em Cerca Grande, dentro de abrigos hoje destruídos, proporcionaram as datações radiocarbônicas mais antigas para o Brasil de então (1969): 10000 BP (IDEM).

A partir de 1973, um grupo do Centre National de la Recherche Scientifique, orientado por Annette Laming-Emperaire, trabalhou em Minas Gerais, em convênio com o Museu Nacional e a Universidade Federal de Minas Gerais. A Missão Franco-Brasileira tinha por objetivo proporcionar as primeiras datações para arte rupestre e sua inserção no contexto cultural pré-histórico. Suas escavações também demonstraram a

grande antiguidade da presença humana no Brasil, enquanto estudos paleoambientais pioneiros foram iniciados. Vários pesquisadores brasileiros estagiaram na escavação principal da Lapa Vermelha, influenciando sua técnica e metodologia de abordagem de sítios arqueológicos (IDEM). Cabe lembrar que é deste sítio a Luzia, considerada o indivíduo mais antigo das Américas.

Como consequência de um seminário dirigido pelos americanos Clifford Evans e Betty J. Meggers no estado do Paraná, elaborou-se um grande projeto de âmbito nacional. Este Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), com colaboração do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e da Smithsonian Institution, pretendia promover, durante os anos 1965-1971, prospecções e testes (pequenas escavações rápidas), visando elaborar, sem demora, um quadro geral das culturas brasileiras (IDEM).

Assim, em 1968, o Programa chegava até Minas Gerais, uma vez que, na reunião de seus pesquisadores e coordenadores em Belém, pelos resultados já alcançados no Rio de Janeiro e entendendo-se ser necessário estender seus propósitos até o estado vizinho, Ondemar Dias Jr., juntamente com suas equipes do IAB - Instituto de Arqueologia Brasileira, foi designado como responsável pelas pesquisas em Minas Gerais (SEDA, 1998).

Na verdade, o IAB já realizara, em 1963, uma primeira pesquisa no Estado. “Naquela ocasião uma numerosa equipe deslocou-se até Cerca Grande com o intuito de efetuar o levantamento do maciço calcário e a documentação das famosas pinturas rupestres (pictografias)” (DIAS Jr., 1975: 10).

Em continuação, ao término do PRONAPA, em 1970, as equipes do IAB - Instituto de Arqueologia Brasileira haviam prospeccionado e obtido um bom conhecimento do sul mineiro. Contudo, naquela oportunidade, deparavam-se com o

imenso vale do Rio São Francisco, o qual supunha-se ter sido de importância relevante no povoamento pré-histórico do estado e que, à exceção do seu afluente rio das Velhas, encontrava-se praticamente sem pesquisas.

Seda explica que “o vale do São Francisco apresenta algumas peculiaridades que justificavam esse interesse e a suposição de sua importância para o povoamento pré-histórico mineiro: suas nascentes distam muito pouco das da bacia do rio Grande, que, correndo para o sul, é um dos formadores do rio Paraná, enquanto afluentes de seu médio curso, como o rio Urucuia, por exemplo, nascem na mesma região de formadores do rio Tocantins (bacia Amazônica). De outro lado, afluentes de sua margem direita se aproximam de formadores do rio Paraíba, ao sul e do rio Jequitinhonha, ao norte. O próprio São Francisco corta o estado da Bahia, onde, ao contrário de Minas Gerais, já haviam ocorrido pesquisas, fornecendo um primeiro quadro da ocupação regional” (SEDA, 1998: 82).

Em 1970 o IAB iniciava o Programa de Pesquisas Arqueológicas no Vale do São Francisco (PROPEVALE), restringindo-o a Minas Gerais, sob coordenação geral de Ondemar Dias Jr. Partindo da mesma metodologia desenvolvida durante o PRONAPA, pretendia-se, inicialmente, o levantamento do maior número possível de dados, através da abordagem extensiva de amplas áreas. Os resultados do Programa foram magníficos, pesquisando-se desde a nascente do rio até a divisa com a Bahia, incluindo-se os seus tributários, bem como os afluentes desses, de ambas as margens. Registraram-se centenas de sítios, de todos os tipos, incrementando-se no Instituto, entre outras coisas, os levantamentos de arte rupestre, dada à riqueza encontrada (IDEM).

Paralelamente a esse programa, a Arqueologia de Minas Gerais recebe um outro grande impulso quando, em 1975, André Prous, que desde 1971 trabalhava com Annette Emperaire junto à Missão Franco-Brasileira, ingressa na Universidade Federal de Minas

Gerais. Logo no ano seguinte, é criado o Setor de Arqueologia dessa Universidade. A partir de então, Minas Gerais passa a ter o seu próprio centro de pesquisas e formação de profissionais. Os trabalhos do Setor estavam inicialmente voltados para a arte rupestre, mas logo passam a desenvolver escavações em sítios dessas regiões e as pesquisas acabam por se estender por todo o vale do rio Peruaçu. Ao mesmo tempo, desenvolvem pesquisas em outra região contígua a Lagoa Santa: a Serra do Cipó, no maciço do Espinhaço, onde iniciam os importantíssimos trabalhos de escavação do Grande Abrigo de Santana do Riacho (PROUS, 1979/80: 192 e 1991: 62). Prospecções na Serra do Cabral e no Alto Jequitinhonha, também são realizadas pela UFMG. A partir de 1981, Prous passa a coordenar a Missão Franco-Brasileira no Estado (IDEM).

Seda ressalta que “é interessante notarmos que muitas das regiões do norte mineiro pesquisadas pelo Setor de Arqueologia da UFMG já haviam sido anteriormente trabalhadas por equipes do IAB durante o PROPEVALE. Contudo, ao longo de todos esses anos, estas duas instituições deram exemplo de um trabalho harmonioso, com cooperação e troca de informações, apesar de, por vezes, divergirem metodologicamente” (IDEM: 84).

A região da Serra do Cabral foi prospeccionada pela primeira vez em 1972, quando as atividades do PROPEVALE atingiram o médio vale do São Francisco, tendo sido pesquisados os municípios de Lassance e Joaquim Felício, localizando-se três sítios arqueológicos. Este último município foi novamente visitado em 1974, localizando-se um quarto sítio. Em 1983, as pesquisas abordaram o município de Buenópolis, tendo sido registrados mais oito sítios (IDEM).

Devido à grande potencialidade da região, surge o Projeto de Pesquisas Arqueológicas Serra do Cabral, sob coordenação geral do Doutor Paulo Seda, com o objetivo de uma abordagem mais profunda e sistemática da área, o que tem início em

1990, com verba da Fundação Banco do Brasil e do CNPq. Em 1991, passam também a contar com o financiamento decisivo da Smithsonian Institution e em 1999 com verba da National Geographic Society. Além disso, em todas as etapas do projeto, puderam contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Buenópolis, que representou um importante e fundamental complemento das verbas recebidas, bem como de diversos moradores da região. O município de Buenópolis funcionou como “área core” do projeto, elevando-se para 66 o número de sítios.

Em 2006, o IAB é contactado pela SCAI, grande empresa de silvicultura da região, para que se efetuasse um trabalho de prospecção arqueológica dentro da área da empresa, o que elevou ainda mais o número de sítios arqueológicos, sendo que este trabalho ainda encontra-se em andamento. Até o momento, foram registrados 98 sítios arqueológicos na Serra do Cabral, abordando-se também os municípios de Várzea da Palma (sede da SCAI) e de Francisco Dumont.

A participação da autora no projeto em questão dá-se desde sua entrada no Instituto de Arqueologia Brasileira, em 1999, devido a um convênio de pesquisa entre este e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instituição a que deve sua licenciatura em História.

2.7 - Contextualizando o povoamento da Serra do Cabral

O estado brasileiro de Minas Gerais está entre os primeiros a serem ocupados pelas populações indígenas do continente americano. Cabe aqui ressaltar que os restos humanos mais antigos das Américas, a Luzia, foram encontrados na região central deste estado, a área de Lagoa Santa. Deve-se lembrar que Minas Gerais tem um clima mais seco em relação a boa parte do país. Este fator, aliado à ocorrência de grutas calcáreas,

permite uma maior conservação dos vestígios pré-históricos no local. É ainda importante acrescentar que a grande ocorrência de vegetações abertas também devem ter facilitado a expansão dessas antigas populações.

2.7.1-Os primeiros imigrantes do Brasil

O momento de chegada dos primeiros imigrantes às Américas é um assunto bastante polêmico, assim como as rotas que teriam utilizado. Assim, a tese mais aceita, que diz que os primeiros Homo sapiens sapiens teriam chegado ao continente pelo Estreito de Bering em um período de rebaixamento do nível dos oceanos, é freqüentemente contestada pelos dados, uma vez que as datações mais antigas são encontradas no hemisfério sul e não no norte como pressupõe a teoria. Isso tudo em um contexto no qual o norte é mais bem estudado que o sul e ainda conserva melhor os vestígios arqueológicos. Porém essas datações são em alguns casos fáceis de serem contestadas.

Apesar dessas questões, sítios arqueológicos atribuídos ao Pleistoceno são muito raros no território brasileiro. Em Minas Gerais, concentram-se nas regiões calcáreas do centro e do norte do estado. Segundo Seda, “datações antigas ocorrem em diversos pontos do estado: 11. 960 anos BP no Abrigo Grande de Santana de Riacho, na Serra do Cipó (nordeste de Lagoa Santa); 11.680 anos BP na Lapa Vermelha IV e 9.720 anos BP no Abrigo 6 de Cerca Grande, em Lagoa Santa (centro do Estado); 11.000 anos BP na Lapa do Boquete, no vale do Peruaçu, Januária (norte); 10.190 anos BP na Gruta do Gentio, em Unaí (Noroeste) e 10.100 anos BP na Lapa do Varal, em Varzelândia (Norte)” (SEDA, 1998: 193).

Segundo o mesmo autor, a indústria lítica desse período caracteriza-se pela grande ocorrência de instrumentos tipo “lesma”. “Tão importantes eram as “lesmas”

para essas populações, que, em um primeiro momento, pensou-se que seriam exclusivas e indicadoras dessas populações. Todavia, posteriormente, foram encontradas em horizontes bem mais recentes, como, por exemplo, (…) entre 1.650+60 e 310+50 anos BP, como obtido por nós na Serra do Cabral. A presença de “lesmas” fora do período costuma ser escassa e, portanto, se não podemos considerá-las exclusivas, podemos considerar que são típicas do período” (IDEM: 170).

2.7.2-O Período Arcaico no interior do Brasil

Este é um período para o qual se dispõe de mais dados, pois no Holoceno o homem já encontrava-se instalado em grande parte de território brasileiro, encontrando-se encontrando-seus vestígios nas regiões mais diversas. Segundo Prous, a partir de 5000 BP cresce ainda mais o número de sítios registrados, o que sugere um aumento populacional (PROUS, 1992).

Segundo Seda, este período revela, entre outras coisas, o deslocamento de populações, desenvolvendo novas respostas às novas condições ambientais, o que vai refletir-se em uma diversificação cultural, que se revela principalmente ao compararmos as culturas que se desenvolvem no interior com aquelas que se instalam e adaptam ao litoral (SEDA, 1998).

Na região da Serra do Cipó, que também pertence ao Complexo do Espinhaço, cuja arte rupestre e material lítico possuem grandes semelhanças com os mesmos vestígios encontrados na Serra do Cabral (vide figuras 5 e 6), o material lítico, no momento inicial do período (9.000 a 6.000 anos BP), caracteriza-se pela continuidade na utilização das plaquetas de quartzito para a elaboração de raspadores largos ou robustas raspadeiras, enquanto que, posteriormente, entre 6.000 e 5.000 anos BP, embora os instrumentos anteriores persistam, tornam-se importantes os raspadores para

corantes, além de algumas pontas de projétil com retoque bifacial e alguns bicos (PROUS, 1992).

Fig. 5 – Aspecto da arte rupestre da Serra do Cipó. JORGE e tal, 2007: 199

Fig. 6 – Aspecto da arte rupestre da Serra do Cabral.

Para Seda, esta continuidade no início do período é um indicativo de que as mudanças que caracterizam o Arcaico começaram um pouco mais cedo em Minas Gerais. De acordo com o autor, “as ocupações mais antigas da Gruta do Gentio, por exemplo, se assemelham muito mais com as características da Fase Serranópolis (Arcaico de Goiás), do que com as da Fase Paranaíba (“Paleoíndio”9 de Goiás) (…). Isto pode significar, também, que a ocupação de Minas Gerais se deu um pouco mais tarde” (SEDA, 1998: 199).

Ainda segundo Seda, também as diferenças entre o início do período e àquele com incremento populacional parecem também ser menos marcantes no estado do que em outros lugares, embora importantes (IDEM). Prous assinala que “novidades tecnológicas como o retoque bifacial para pontas de projétil e o polimento para machados, aparecem muito cedo no centro do Estado” (PROUS, 1983/84: 56-57). Assim, temos os mesmos tipos de instrumento em todo esse período, o que muda é a freqüência desses intrumentos.

Seda enumera como características do período a diminuição do retoque nas peças líticas, a diversificação das formas, o surgimento ou incremento do lascamento bipolar e do picoteamento/polimento, o aumento da utilização de peças ósseas e malacológicas. Tudo isso aliado a uma significativa diversificação cultural (SEDA, 1998).

Como veremos posteriormente, todas estas características são encontradas no material lítico da Serra do Cabral, embora as datações mais recentes para a região enquadrem-na já no Período Formativo, momento no qual o estado de Minas Gerais está

9

Este é um termo utilizado para definir populações pleistocênicas no Brasil, equivalente ao termo “paleolítico” utilizado na Europa. Já o termo “Arcaico” é utilizado para definir populações holocênicas mas caçadoras-coletoras.

quase que totalmente ocupado por populações horticultoras que têm na cerâmica sua mais característica expressão.

2.7.3 - O Período Formativo e as populações horticultoras10-ceramistas

Embora a confecção de cerâmica preceda a prática agrícola no continente americano, sua presença nos sítios arqueológicos geralmente é associada a populações ceramistas, mesmo na ausência de maiores informações (PROUS, 1992).

Segundo Seda, tudo indica que entre 4.000 anos BP e 3.500 anos BP já se iniciara o cultivo do milho (no interior) e de tubérculos (no litoral) em nosso território. O estado de Minas Gerais guarda, até o momento, as mais antigas evidências brasileiras de horticultura. “Os restos de milhos encontrados na Gruta do Gentio e na Lapa do Boqueirão Soberbo demonstram, indubitavelmente, que por volta de 4.000 anos BP aquelas populações já possuíam plantas cultivadas. Portanto, cedo se iniciou o Formativo em Minas Gerais” (SEDA, 1998: 201).

A cerâmica aparece em território mineiro logo depois do surgimento da horticultura. Foram detectadas três tradições ceramistas no estado. Segundo Seda “a Tradição Una, a mais antiga delas, a qual se associam os vestígios de horticultura da Gruta do Gentio, da Lapa do Boqueirão Soberbo e, possivelmente, do vale do Peruaçu, ocupa pontos na interface cerrado/mata, estabelecendo-se preferencialmente em abrigos, embora no sul do Estado tenham sido construídas pequenas aldeias próximas aos paredões. Em sua fase mais antiga, a Unaí, além do variado e rico acervo descrito para a Gruta do Gentio, a Tradição apresenta cerâmica de vasilhames simples, com formas que

10

O termo “horticultoras” é utilizado no Brasil para definir aquelas sociedades que, apesar de já possuírem a agricultura para produção de seus alimentos, essa prática não modifica de forma significativa seus modos de vida, apenas complementando a caça e a coleta.

lembram a cabaça, queima redutora e ocorrência de tempero de cariapé, denotando uma origem amazônica e pouca decoração (plástica)” (SEDA, 1998:205).

Segundo Dias, essa tradição teria se expandido, além de Minas Gerais, por Goiás, norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, revelando uma “interessantíssima caminhada em direção ao litoral” (DIAS JR., 1987: 159).

Outra tradição, a Sapucaí ou Aratu/Sapucaí, instala-se no sul do Estado, a partir de 800 anos atrás. Embora muito próxima e por vezes contemporânea da Tradição Una, ocupa ambientes diferentes e nunca penetra nas grutas. Seus representantes construíam grandes aldeias circulares ou elípticas, que poderiam concentrar mais de 1.000 pessoas, preferencialmente em meias encostas suaves ou bordas de serra, próximas a pequenos córregos. Seus sítios apresentam grande quantidade de material e pouca espessura ocupacional, indicando tratar-se de grupos densos, mas de grande mobilidade. Os vasilhames, normalmente bastante grandes, com queima oxidante, paredes grossas e formas elípticas, apresentam pouca decoração, predominando um banho vermelho fino e ralo. O material lítico varia sua intensidade entre as fases e a ele podem estar associados machados semi-lunares. Quase certamente suas origens estão no Nordeste, a partir de onde, subindo o São Francisco, instalou-se nas cabeceiras desse rio, além do vale dos rios Verde e Sapucaí, de onde possivelmente expulsaram os antigos ocupantes das grutas (SEDA, 1998).

Segundo Schmitz, as características da Tradição Aratu/Sapucaí “sugerem pela primeira vez um horticultor que dominou o Cerrado” (SCHMITZ, 1987: 30).

Nenhuma dessas tradições cerâmicas encontradas em Minas Gerais aparece na Serra do Cabral.

2.7.4-A Tradição11 Tupiguarani12

No momento da chegada do colonizador português ao território brasileiro, povos Tupi-Guarani encontravam-se em plena expansão, sendo encontrados por quase todo o litoral brasileiro e nas margens dos grandes rios, principalmente na bacia do Rio da Prata. Foram os primeiros a serem contactados pelos europeus. Sistemas de aliança com estas tribos favoreceram a colonização e baseados em sua língua, formou-se aquela utilizada em quase todo o período colonial, influenciando profundamente o português falado no Brasil.

De origem possivelmente amazônica, de onde teriam saído, ainda sem a horticultura, por volta de 5.000 anos BP, os tupiguarani acabam por atingir o extremo sul do Brasil (além de expandirem-se por Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai), de onde, após um certo tempo, parecem ter retornado, realizando diversas migrações em direção norte. Através destas migrações terminam por se estabelecer em todo o litoral brasileiro, além de diversos pontos do interior. “Sua datação absoluta mais antiga é de 1.540 anos BP, para a sua Subtradição Pintada, em São Paulo (Fase Angatuba), enquanto a Subtradição Corrugada, tem a datação absoluta mais antiga em 1.475 anos BP, para o Rio Grande do Sul (Fase Guaratã)” (SEDA, 1998: 185).

Segundo Seda, sua cerâmica, não tão boa tecnologicamente, é extremamente decorada, ocorrendo tanto a pintura policroma (vermelho e preto sobre branco) com

11 Este termo refere-se a um conjunto de características que aparecem sempre juntas no material

arqueológico. Equivale mais ou menos ao termo “cultura arqueológica”, porém, diferente deste, o termo tradição geralmente refere-se a uma só categoria de material. Assim temos tradições para a cerâmica, para o material lítico e para a arte rupestre, por exemplo.

12

Este termo, sem hífen, refere-se a uma tradição cerâmica, portanto à cultura material. Já o termo Tupi-Guarani pertence à Lingüística e refere-se a grupos etno-históricos e históricos.

padrões geométricos, quanto a decoração plástica (corrugado, escovado e ungulado, principalmente). Estes padrões decorativos parecem predominar diferentemente entre as subtradições e as regiões. As formas são bem diversificadas, tendendo a predominar os vasilhames tipo vasos e tigelas. Esta cerâmica costuma ser acompanhada de material lítico (tanto instrumentos, quanto lascas) (IDEM).

Seus sítios, normalmente não muito profundos, seguem o padrão típico de aldeias a céu aberto. Dificilmente ocupavam grutas. A subsistência baseava-se no cultivo da mandioca, seguindo o padrão amazônico (derrubada e queimada). Os tupiguarani parecem ter preferido os ambientes de mata, embora estejam presentes até no semi-árido nordestino. Tão importante e forte foi esta Tradição, que terminou por influenciar praticamente todas as tradições regionais (IDEM).

A Tradição Tupiguarani também é encontrada em Minas Gerais. “Adotando o modelo de uma expansão progressiva sul-norte, esta ocupação seria originada daqueles grupos que, atingindo o Sudeste, teriam se desviado para o interior e (ou), alcançando o baixo São Francisco teriam retornado, subindo pelo vale daquele rio, até atingir suas cabeceiras” (IDEM: 206).

Porém a presença dessa tradição cerâmica é pouco significativa no estado, uma vez que, ao que parece, esses povos preferiam regiões ricas em matas fechadas. Segundo Prous, “os vales interioranos das regiões relativamente mais secas, do São Francisco e do Araguaia, mesmo quando existe cerradão, foram pouco procurados; menos de 10% dos sítios lá se encontram, e geralmente de tamanho reduzido, aparentemente tardios, marcando as últimas tentativas de expansão” (PROUS, 1992: 374).

Na Serra do Cabral, ocorre alguma cerâmica tupiguarani como material de superfície em quatro sítios, entre eles a Lapa da Dança, nosso objeto de estudo.

2.7.5-A Tradição Neobrasileira

Este é um termo utilizado para descrever uma tradição cerâmica que ocorre já em período colonial, mostrando sinais do contato com europeus e africanos. Embora mantivessem, aparentemente, sua autonomia e identidade, já apresentam em seus sítios diversas influências “estrangeiras”: peças de cerâmica torneadas “importadas”; na sua própria cerâmica, a queima redutora (podendo utilizar-se forno para esta queima), decoração incisa diferente da cerâmica tipicamente indígena, “asas”; objetos “estrangeiros”, como porcelana, faiança, moringas, talhas, objetos de ferro, etc. Tudo isso associado com materiais tipicamente indígenas, como por exemplo, lâminas de machado de pedra (DIAS JR., 1988).

Também ocorre alguma cerâmica neobrasileira como material de superfície em seis sítios da Serra do Cabral, entre eles o nosso objeto de estudo, a Lapa da Dança.

3 – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Para Taçon e Chippindale, “o mérito especial, e a atracão especial, da arte rupestre no estudo arqueológico é (…) [que] são imagens de mundos ancestrais, como as mentes humanas ancestrais o viam (…). Elas são expressões materiais diretas dos conceitos humanos, do pensamento humano” (TAÇON e CHIPPINDALE, 2004: 2).

Estes autores definem dois métodos de estudo para a arte rupestre: os métodos “informados” e os métodos “formais”, sendo os primeiros utilizados para o estudo de sociedades em que a tradição de fazer arte rupestre continua viva (como no caso dos aborígenes australianos), bem como de outras sociedades em que esta tradição permaneceu até momentos recentes e tem-se o relato de sua produção (como no caso dos San da África do Sul).

Como estes são casos muito raros dentro do grande fenômeno mundial que é a arte rupestre, a maioria dos pesquisadores só podem valer-se dos últimos, como no caso deste trabalho em particular. “Para muita da arte pré-histórica, começando pela arte paleolítica das profundezas das grutas européias, não temos nenhuma base de conhecimento “informado”. Então temos que trabalhar com métodos formais, (…) como faz o pré-historiador. A análise da informação é então restrita ao que é imanente nas imagens por elas mesmas, ou o que podemos discernir das suas relações umas com as outras (…) ou pela relação com qualquer contexto arqueológico” (IDEM: 7-8).

A metodologia por nós aplicada no estudo da arte rupestre da Serra do Cabral e particularmente, da Lapa da Dança, baseia-se nos seguintes pontos:

¾ Recolha bibliográfica sobre a região;

¾ Levantamento de fichas da arte rupestre local que fazem parte do arquivo documental do Instituto de Arqueologia Brasileira, que vem trabalhando na região desde 1972;

¾ Participação nos trabalhos de escavação da Lapa da Dança, bem como na análise preliminar do material lítico encontrado na mesma;

¾ Levantamento fotográfico das pinturas rupestres da região também pertencentes ao arquivo do IAB;

¾ Fotografia digital total das pinturas da Lapa da Dança; ¾ Tratamento das imagens em computador;

Taçon e Chippindale também defendem a “analogia” como método complementar aos “métodos formais”, referindo que “quando não podemos observar x mas podemos observar y que é suficientemente semelhante com x, podemos inferir algumas coisas sobre x baseadas nas observações de y” (IDEM: 8).

Baseado neste princípio, fizemos uma tentativa de interpretação das pinturas rupestres da Lapa da Dança no contexto da Serra do Cabral, utilizando-se de algumas teorias interpretativas aplicadas ao estudo da arte paleolítica européia. Embora as pinturas da Serra do Cabral datem do Holoceno, de períodos bem recentes, consideramos que esta analogia é válida pelos seguintes aspectos: 1) Comparação de uma área pouco estudada (pouco mais de 3 décadas) com uma área muito estudada (mais de um século); 2) Semelhanças no padrão temático da arte.

Segundo Sanchidrián (2005), encontramos as seguintes categorias temáticas na arte paleolítica européia: