UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA

ANDRÉA ALBUQUERQUE COSTA

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ: UM ESTUDO DE AVALIABILIDADE

ANDRÉA ALBUQUERQUE COSTA

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ: UM ESTUDO DE AVALIABILIDADE

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em Saúde da Família. Linha de pesquisa: Estratégias de Educação Permanente e Desenvolvimento Profissional em Sistemas de Saúde (EP).

Orientadora: Prof. Dra. Maristela Inês Osawa Chagas

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Curso de Medicina de Sobral

C87i Costa, Andréa Albuquerque.

Implantação da política nacional de educação permanente em saúde no Estado do Ceará: um estudo de avaliabilidade / Andréa Albuquerque Costa. – 2013.

194 f. : il. color., enc. ; 30 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Curso de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família, Sobral, 2013.

Área de Concentração: Saúde da família.

Orientação: Profª. Drª Maristela Inês Osawa Chagas.

1. Avaliação em saúde. 2. Políticas públicas. I. Título.

ANDRÉA ALBUQUERQUE COSTA

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ: UM ESTUDO DE AVALIABILIDADE

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em Saúde da Família. Linha de pesquisa: Estratégias de Educação Permanente e Desenvolvimento Profissional em Sistemas de Saúde (EP).

Aprovada em: _____/ _____/ _____

BANCA EXAMINADORA

___________________________________________ Profª Dra. Maristela Inês Osawa Chagas

Universidade Estadual Vale do Acaraú Orientadora

___________________________________________ Profª Dra. Maria de Fátima Antero Sousa Machado

Universidade Regional do Cariri – URCA (1º Membro Examinador)

__________________________________________ Profª Dra. Maria Socorro de Araújo Dias

À minha amada filha Maria Clara, onde em muitos momentos tive que trocar o aconchego dos seus braços pelo mergulho nas leituras e escrita.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus por me iluminar e guiar todos os dias meu caminho, por me confortar nos momentos mais difíceis e me dar força e coragem nos inúmeros desafios traçados nesta caminhada.

Ao meu esposo Fábio pelo apoio no trabalho e em casa para concretização deste sonho, pela torcida e tolerância. Esta é uma conquista nossa, que precisou de renúncias e adequações em nossa rotina, e que sem você não seria possível.

À minha orientadora, Maristela, pela tranqüilidade e segurança que sempre me transmitiu e pela dedicação e ensinamentos que gentilmente dividiu comigo. Obrigada professora, foi uma honra ter sido mais uma vez sua orientanda.

Às professoras Socorro Dias e Fátima Antero que desde o primeiro contato com o projeto de pesquisa na qualificação, colaboraram imensamente, ajudando na caminhada para o resultado final da pesquisa. Agradeço pela disponibilidade e gentileza em contribuir com esta produção.

Aos meus pais Maria e Francisco que, com certeza, sempre acreditaram, torceram e rezaram por mim.

Aos meus irmãos Renata e Bruno e minha cunhada Virgínia, pelo apoio, carinho e dedicação à Maria Clara, estando sempre presentes.

Ao Jorge, pelo apoio técnico no inglês, sempre disponível mesmo com minha pressa.

À minha grande amiga e companheira de mestrado, Michelle, amiga obrigada, a caminhada foi árdua, mas nossas conversas e desabafos tornavam-a mais esperançosa e muitas vezes divertida.

À minha grande amiga Geanny, que soube compreender minha ausência e torceu por mim em todos os momentos.

Aos amigos Juliana e Cid, pelo apoio e momentos de conselhos e descontração, vindos de um casal que sobreviveu ao mestrado, acreditem são palavras muito valiosas.

À Milena e Eliane, que cuidaram de casa e do meu maior tesouro, Maria Clara, com muita dedicação e amor.

Às colegas de trabalho, Mirta, Rosário, Tatiana e Dheina, pela dedicação e compromisso com a Clínica.

Aos colegas do mestrado por todo aprendizado que tive com vocês.

Às Secretárias Executivas das CIES das três Macrorregiões de Saúde do Ceará pela disponibilidade e colaboração.

“A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade.”

RESUMO

Trata-se de um Estudo de Avaliabilidade da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), tendo como unidade de análise as três macrorregiões de saúde do Estado do Ceará considerando os anos de 2007 a 2011. Foram realizadas análise documental e dos formulários aplicados às secretárias executivas e membros das Comissões de Integração Ensino Serviço (CIES). No contexto destes componentes foram examinadas as seguintes dimensões: estrutura e funcionamento das CIES do Ceará; implementação de ações de educação permanente para cada uma das três macrorregiões do Ceará; análise das ações de EPS previstas para o período de 2007 a 2011. Dentre os resultados destaca-se a elaboração do modelo lógico, situação da implementação das ações da PNEPS por macrorregião e matriz de análise e julgamento com critérios, indicadores e padrões e as fontes de verificação. A descrição da implantação possibilitou discussão sobre conceito, princípios, diretrizes e ações realizadas em cada macrorregião. A PNEPS é uma intervenção passível de avaliação, pois foi possível explicitar sua plausibilidade, mas se faz indispensável o registro e monitoramento das ações por cada instância macrorregional. Esse procedimento permitiu perceber nas macrorregionais os distintos estágios da implementação das diretrizes estabelecidas pela Portaria 1996/07. O estudo de avaliabilidade ou pré-avaliação mostrou-se apropriado com maior entendimento dos envolvidos, melhor definição dos objetivos e metas e indicando áreas prioritárias para futuras avaliações.

ABSTRACT

This study presents the resu lts of a pre-evaluation on the National Policy on Continuing Education for Health (PNEPS). This evaluability assessment study has as its analytical core the three health macro-regions in the State of Ceará, covering the years from 2007 to 2011. Analysis of documents and research forms applied to executive secretaries and members of the Teaching-Service and Integration Commissions (CIES) was performed. In the context, the following dimensions were examined: structure and functioning of CIES Ceará; implementing actions of continuing education for each of the three geographical regions of Ceará; analysis of shares Permanent Education in Health provided for the period 2007 to 2011. Among the results, the development of the logic model; actions taken by the PNEPS for the macro-regions; analysis and judgement matrices with criteria, indicators, standards, and verification sources are the highlights. The descriptions prompted a discussion about concepts, principles, guidelines and actions taken in each macro-region. The PNEPS is liable to assessment, for it was possible to explain its plausibility, but it is mandatory to document and monitor its actions for each macroregion. This procedure allowed to determine different stages of implementing the guidelines established by the Decree 1.996/07 in each macro-region. The evaluability assessment and its pre-evaluation proved to be appropriate, adding to a better understanding of those involved in the process, to a better definition of goals and objectives and to indicate priority areas on future evaluations.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Paralelo ente la pedagogia de la Educación Continua y La pedagogia de La Educacion Permanente ... 29

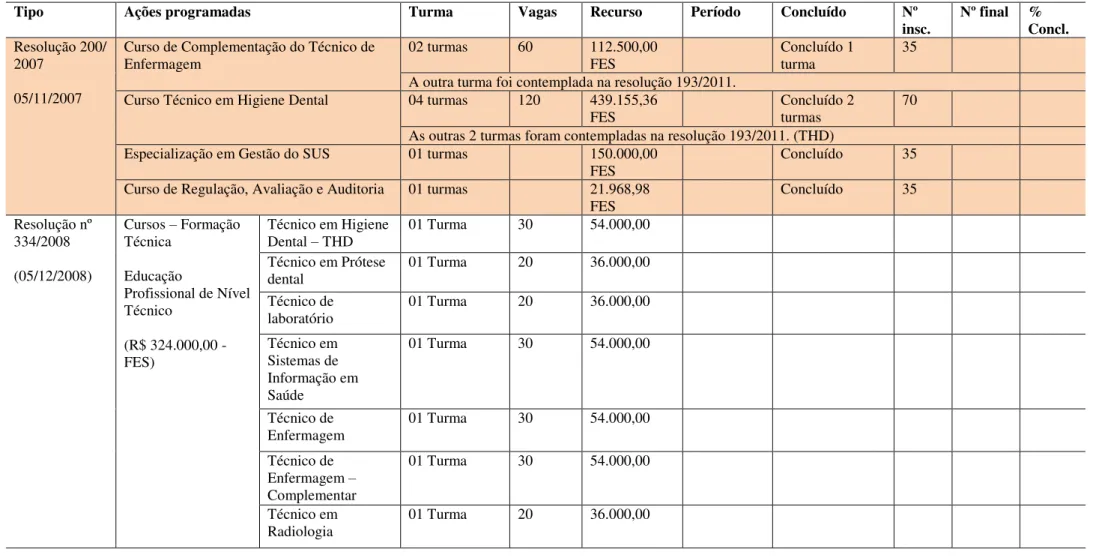

Quadro 2. Consolidado das ações programadas de Educação Permanente em Saúde no período de 2007 a 2011 para Macrorregião do Cariri ... 76

Quadro 3. Consolidado das ações programadas de Educação Permanente em Saúde no período de 2007 a 2011 para Macrorregião de Fortaleza ... 76

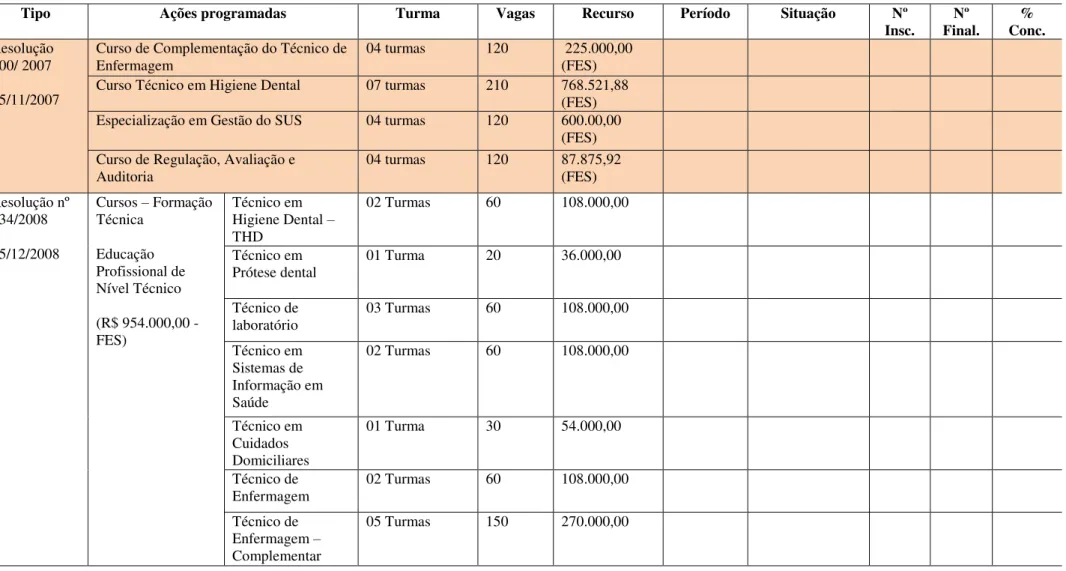

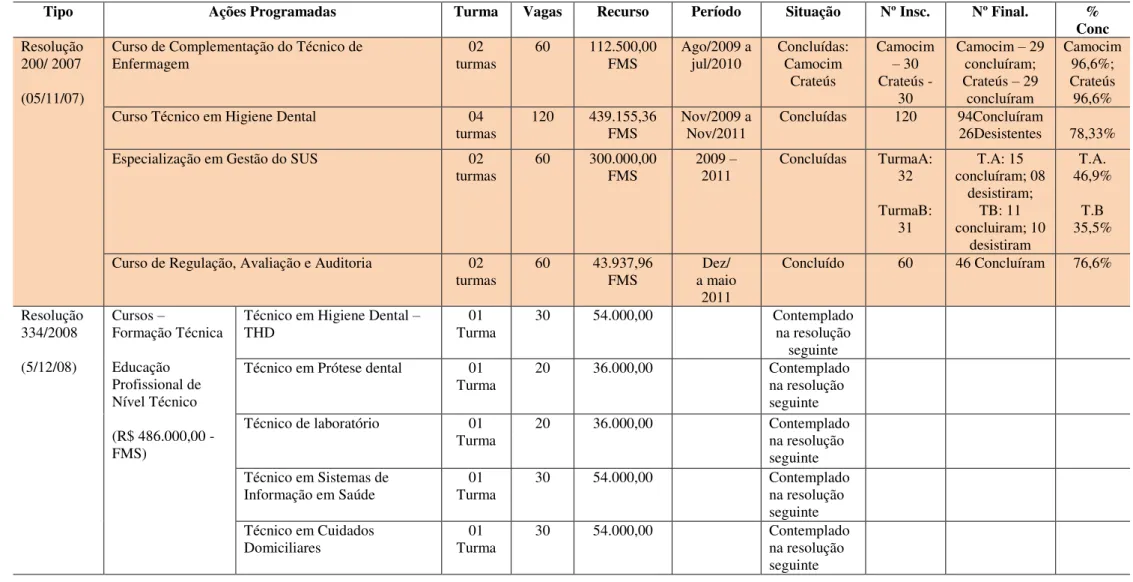

Quadro 4. Consolidado das ações programadas de Educação Permanente em Saúde no período de 2007 a 2011 para Macrorregião de Sobral ... 94

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Ações programadas de Educação Permanente em Saúde no período de 2007 a 2011 para Macrorregião do Cariri ... 157

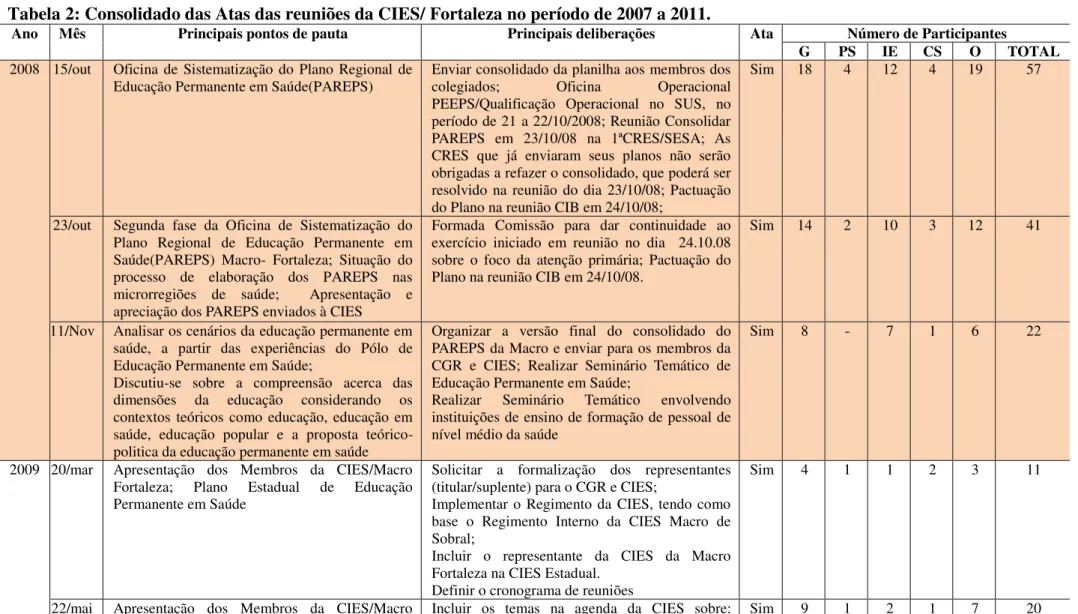

Tabela 2. Consolidado das atas das reuniões da CIES/Fortaleza no período de 2007 a

2011 ... 164

Tabela 3. Ações programadas de Educação Permanente em Saúde no período de 2007 a 2011 para Macrorregião de Fortaleza ... 168

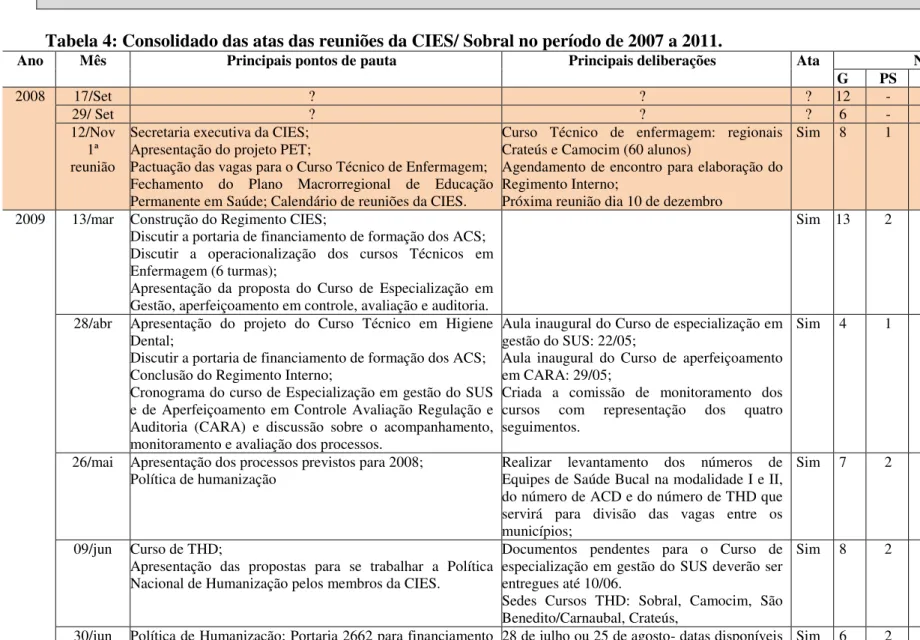

Tabela 4. Consolidado das atas das reuniões da CIES/Sobral no período de 2007 a 2011 ... 178

LISTA DE ABREVIATURAS

ACD – Auxiliar de Consultório Dentário ACE – Agente de Combate a Endemias ACS – Agentes Comunitários de Saúde ALSO – Advanced Life Support in Obstetrics APS – Atenção Primária à Saúde

ASPLAG – Assessoria de Planejamento e Gestão

BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações BVS – Biblioteca Virtual de Saúde

CAPS – Cento de Apoio Psicossocial

CARA – Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria CE – Ceará

CEFOR – Centros Formadores

CESAU – Conselho Estadual de Saúde

CETREDE – Centro de Treinamento e Desenvolvimento

CGETES - Coordenadoria de Gestão do trabalho e Educação em Saúde CGR – Colegiado de Gestão Regional

CIB – Comissão Intergestores Bipartite

CIES – Comissão de Integração Ensino-Serviço CIR – Comissão Intergestores Regional

CIT – Comissão Intergestores Tripartite CMS – Conselho Municipal de Saúde CNS – Conselho Nacional de Saúde

CNRH - Conferência Nacional de Recursos Humanos

CONASEMS – Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde CRES – Coordenadoria Regional de Saúde

DEGERTS – Departamento de Gestão da Regulação do Trabalho na Saúde DGES – Departamento de Gestão da Educação na Saúde

EFSFVS – Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia EPS – Educação Permanente em Saúde

ERS – Evaluation Research Society ESF – Estratégia Saúde da Família

ESP/CE – Escola de Saúde Pública do Ceará ETS – Escola Técnica de Saúde

FMS – Fundo Municipal de Saúde FES – Fundo Estadual de Saúde GM – Gabinete do Ministro GT – Grupo de Trabalho

IDETESF – Instituto para o Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde da Família IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios

MS – Ministério da Saúde

NASF – Núcleo de Apoio ao Saúde da Família NESC – Núcleos de Saúde Coletiva

NOAS – Norma Operacional da Assistência a Saúde NOB – Norma Operacional Básica

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde PALS – Pediatric Advanced Life Support

PNEPS – Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

PROFAPS – Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para Saúde RH – Recurso Humano

SCMS – Santa Casa de Misericórdia de Sobral SEDUC – Secretaria de Estado de Educação SESA – Secretaria de Saúde do Estado

SGTES – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde SUS – Sistema Único de Saúde

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TDCO – Termo de Descentralização de Credito Orçamentário THD – Técnico em Higiene Dental

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ... 17

1.1 Justificativa do Estudo ... 24

2 OBJETIVOS ... 26

3 REVISÃO DE LITERATURA ... 27

3.1 Uma Reflexão sobre o Processo Ensino-Aprendizagem para Profissionais da Saúde ... 27

3.2 A Política de Educação Permanente em Saúde no Brasil ... 34

3.3 Educação Permanente em Saúde e sua relação com mudanças de práticas para organização do serviço ... 45

3.4 Avaliação em Saúde ... 48

4 METODOLOGIA ... 55

4.1 Abordagem e Tipo de Estudo ... 55

4.2 Referencial Teórico ... 55

4.3 Cenário da Pesquisa ... 58

4.4 Sujeitos da Pesquisa ... 58

4.5 Coleta de Dados ... 59

4.6 Apresentação e Análise dos Dados ... 63

4.7 Princípios Éticos da Pesquisa ... 66

5 RESULTADOS ... 68

Parte I – Modelo Lógico da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde... 69

5.1 Modelo Lógico da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde ... 70

Parte II - As CIES das Macrorregiões de Saúde do Ceará e as ações de EPS previstas nas resoluções da Secretaria de Saúde do Ceará para cada uma das Macrorregiões de Saúde ... 73

5.2 Estrutura e Funcionamento da CIES da Macrorregião de Saúde do Cariri ... 74

5.3 Análise das Ações de Educação Permanente em Saúde previstas nas resoluções no período de 2007 a 2011 para Macrorregião do Cariri ... 75

5.4 Estrutura e Funcionamento da CIES da Macrorregião de Saúde de Fortaleza ... 81

5.5 Análise das Ações de Educação Permanente em Saúde previstas nas resoluções no período de 2007 a 2011 para Macrorregião de Fortaleza ... 83

5.7 Análise das Ações de Educação Permanente em Saúde previstas nas resoluções

no período de 2007 a 2011 para Macrorregião de Sobral ... 93

Parte III – Implementação das Ações de Educação Permanente em Saúde no Ceará segundo os Membros das CIES ... 102

5.8 Compreensão dos Membros das CIES sobre Política Nacional de Educação Permanente em Saúde ... 103

5.9 O processo de operacionalização da Política Regional de Educação Permanente em Saúde ... 109

Parte IV – Matriz de Avaliação ... 128

5.10 Proposta de Matriz com Indicadores para avaliação Regional da Implementação das Ações de Educação Permanente em Saúde ... 129

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ... 132

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 137

1 INTRODUÇÃO

O que hoje conhecemos como Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) percorreu um largo caminho nestes quase 25 anos de construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Muitos programas foram criados com o objetivo de melhorar a formação em saúde, mas eram programas isolados e desarticulados (VIANA, 2010).

A temática de educação permanente em saúde advém de uma política para formação de recursos humanos adotada pelo novo governo que inicia no ano de 2002. Traz no seu bojo as propostas e as experiências, já desenvolvidas, de longa data, por educadores inovadores que tiveram sucesso em suas atividades e ao assumirem lugares de destaque na estrutura do Ministério da Saúde (MS), iniciaram a implementação de políticas na intenção de viabilizar um projeto de educação que contemplasse a grande estrutura que é o SUS, na perspectiva de sua consolidação e de sua qualificação (MANCIA, CABRAL e KOERICH, 2004).

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde busca atender ainda o preceito constitucional, uma vez que o artigo 200 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na área (BRASIL, 1988).

Assim, a idéia de educação permanente, com abrangência regional, passa a fazer parte do trabalho em saúde e diversas estratégias e políticas, foram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, para tentar sanar o que se costumou identificar como descompasso entre a formação técnica dos trabalhadores e as necessidades de saúde dos usuários, tanto no que diz respeito à formação de profissionais na graduação e pós-graduação em saúde, quanto na qualificação dos trabalhadores do SUS. Segundo Costa (2006), os profissionais de saúde adotaram por muitos anos o formato dos Programas de Educação Continuada1, que se mostraram insuficientes para atender às demandas crescentes colocadas pelo avanço da implementação do SUS.

_____________________________________________________________________________________________________

A crítica da prática de formação pouco relacionada ao contexto de trabalho, característica dos Programas de Educação Continuada, tem permitido reduzir os treinamentos à reciclagem do conhecimento, assumindo o mesmo sentido da “reciclagem do lixo” (MANCIA, CABRAL, KOENCH, 2004).

A estratégia adotada para propiciar estas mudanças foi à Educação Permanente em Saúde. Neste sentido, apresenta-se como uma estratégia que contribui para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas, da organização dos serviços de saúde e, consequentemente, para melhoria da qualidade da saúde prestada à população pelo SUS (COELHO, 2007).

A educação na saúde, portanto, constitui-se área fundamental para a qualidade da atenção à saúde prestada à população e em estratégia de qualificação da gestão dos serviços e sistemas de saúde, incorporando, portanto, questões que passam a fazer parte do rol de atribuições finalísticas do sistema.

Para dar conta desta incumbência, foi criada, no ano de 2003, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) que assumiu a responsabilidade de formular políticas orientadoras da gestão, formação, qualificação e regulação dos trabalhadores da saúde no Brasil. A referida Secretaria é integrada pelos Departamentos de Gestão de Educação na Saúde e o de Gestão de Regulação do Trabalho em Saúde.

A criação de um setor voltado, especificamente à educação e formação de recursos humanos, dentro do MS, emergiu a partir da constatação de que os modelos de capacitação, até então desenvolvidos, se limitavam a introduzir mudanças pontuais nas instituições, relacionadas a problemas locais. Isto porque se percebeu, que o modelo de educação continuada com enfoque em temas, praticado de forma fragmentada, voltado, apenas, para a atualização técnico-científica, utilizando-se de pedagogia da transmissão e memorização de conhecimentos, acabava por reproduzir todos os vieses negativos da formação tradicional, contribuindo para a reprodução dos modelos hegemônicos, ao invés de favorecer mudanças significativas das práticas, da gestão e do controle social (MANCIA, CABRAL, KOENCH, 2004).

Desta forma a SGTES elaborou e apresentou ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) a proposta da Política de Formação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a Educação Permanente em Saúde - com o objetivo de “definir uma proposta nacional de formação e desenvolvimento para o conjunto dos profissionais de saúde, capaz de tratar de Educação e Trabalho, promover mudanças nas Práticas de Formação e nas Práticas de Saúde, promover articulação entre Ensino, Gestão e Controle Social e criar Pólos de Educação Permanente em Saúde” (BRASIL, 2004b, p.39).

Aprovada pelo CNS, a proposta foi posteriormente apresentada e pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em setembro de 2003. A Resolução do CNS Nº 335, de novembro de 2003, reafirma a aprovação da proposta, resultando na Portaria Ministerial Nº 198 de 13 de fevereiro de 2004, que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004).

Pode-se afirmar que a PNEPS passou por duas fases distintas, sendo a primeira caracterizada por sua implantação em 2004 indo até 2006, marcando uma fase de descentralização com foco na municipalização. A partir do ano de 2007, novas diretrizes e estratégias foram definidas para a implementação da PNEPS resultando na publicação da Portaria Ministerial, número 1.996, de 20 de agosto de 2007 que substituiu a Portaria 198 de 2004. Nesta segunda fase, ressalta a descentralização com foco na regionalização por repercussões da implantação das Norma Operacional da Assistência a Saúde -NOAS (2001 e 2002) e do Pacto pela Saúde.

As NOAS partem do pressuposto que a regionalização e a organização funcional do sistema são centrais ao avanço da descentralização e da integração de sistemas municipais, especialmente para os municípios de pequeno porte, sem capacidade de gestão de sistemas de saúde próprios. Neste sentido, o processo de regionalização deveria contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade na identificação de prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde (não necessariamente restritos à abrangência municipal) de forma a garantir o acesso dos cidadãos às ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis (BRASIL, 2001).

Com a NOAS, a regionalização assume papel protagônico no processo de descentralização, objetivando a integração entre os sistemas municipais e atribuindo a coordenação ao gestor estadual.

vem no sentido de reformular as relações institucionais entre as três esferas governamentais do SUS, com o objetivo de gerar maior sinergia e melhorar sistema de gestão, por meio de termos de compromissos e metas para cada um dos atores. Os recursos financeiros destinados a este fim passam a ser transferidos regular e automaticamente, via Fundo Nacional de Saúde aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, com base nos respectivos Planos Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2006).

Na perspectiva da regionalização, a grande inovação introduzida pela Portaria 399/2006 que trata do Pacto pela Saúde, consiste nos espaços regionais de planejamento e gestão. Outro aspecto inovador diz respeito à ênfase na Educação Permanente. A integração entre as ações de educação e trabalho com a política de saúde foi pontual embora a Lei 8080/90 (art. 14) tivesse determinado a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior com a finalidade de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS.

Por outro lado a condução da PNEPS continua sendo compartilhada e considerando o Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde: Gestão, Formação, Atenção e Controle Social, apresentando como modificação a metodologia operacional na conformação dos colegiados ficando, a nível regional, agora sob responsabilidade dos Colegiados de Gestão Regional (CGR), com a participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) (BRASIL, 2009), o que desta forma tensiona mais a participação efetiva dos gestores municipais e coordenadores regionais na construção e efetivação das estratégias de Educação Permanente de cada locorregião.

Os CGR são instâncias de pactuação permanente e co-gestão solidária e cooperativa, formada pelos gestores municipais de saúde do conjunto de municípios de uma determinada região de saúde e por representantes do gestor estadual. O CGR é responsável pela elaboração do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde tendo este que ser coerente com os Planos de Saúde estadual e municipais, da referida região, no que tange a educação na saúde (BRASIL, 2009).

processos relacionados às ações de EPS, desde a construção dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde até sua implementação. (BRASIL, 2009).

Convém destacar que a gestão da Educação na Saúde é uma das responsabilidades sanitárias compartilhadas entre os três níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, definidas no Pacto de Gestão (Brasil, 2009). “A partir da publicação oficial do termo de compromisso de gestão, os gestores legitimam tanto com a educação permanente, quanto com as mudanças que devem ser implantadas na educação formal para atender as necessidades do SUS” (ANDRADE, MEIRELLES e LANZONI, 2011, p. 374).

No Ceará, com base nas novas diretrizes da PNEPS de 2007, aprova, no dia 10 de julho de 2008, pelo Conselho Estadual de Saúde do Ceará (CESAU- CE), a Política Estadual de Educação Permanente em Saúde do Estado do Ceará, a partir da Portaria Nº 955 da Secretaria de Saúde do Estado (SESA). A SESA objetiva aperfeiçoar as práticas de trabalho nos hospitais e unidades de saúde e assim atender às necessidades dos profissionais e usuários do SUS, defendendo que todos os espaços do sistema de saúde do Estado deverão se constituir em campos privilegiados para experiência pedagógica; e se comprometendo com o co-financiamento das ações e projetos na esfera Estadual (CEARÁ, 2008).

Para operacionalizar a Política Estadual de Educação Permanente em Saúde (PEEPS) que deve estar alinhada a PNEPS, a SESA cria a Coordenadoria de Gestão do trabalho e Educação em Saúde (CGETES), bem como adotou a classificação expressa no Plano Diretor de Regionalização da Assistência à Saúde o Estado do Ceará que subdivide o Estado em três Macrorregiões de Saúde, que correspondem a grandes áreas com características físicas e socioeconômicas relativamente peculiares. (CEARÁ, 2008).

A macrorregião de Fortaleza, compõe a capital Fortaleza e 97 municípios em 14 coordenadorias regionais de saúde. A macrorregião de Sobral, sendo composta por 55 municípios em 5 regionais de saúde E a macrorregião do Cariri, onde estão situados 28 municípios em 3 regiões de saúde.

Desta forma, para operacionalizar a PNEPS, cada macrorregião foi orientada a constituir uma CIES regional e um CGR. Foi definida ainda a constituição de uma CIES estadual que reuniria as representações das três CIES regionais, contando com o apoio e envolvimento da CIB estadual para homologação e discussão dos planos e estratégias de cada macrorregião.

sendo garantido através da participação da representação da Gestão, Formação, Atenção e Controle Social nas comissões previstas pela Política.

Os referenciais da PNEPS deixa evidente que elaborar um desenho de Educação Permanente em Saúde representa a elaboração de um projeto de intervenção planejado, dirigido a incidir tanto a nível dos sujeitos como a nível da organização. Supõe abandonar a idéia de que Educação Permanente se reduz à administração de cursos, para converter-se em uma ferramenta estratégica de mudanças subjetivas e objetivas.

Para sua efetivação a PNEPS prevê a divisão orçamentária baseada em critérios já definidos em seu texto, convém destacar que no período de 2008 a 2011, o Ministério da Saúde repassou aos estados brasileiros um montante de 285 milhões de reais (BRASIL, 2012).

Considera-se então que a PNEPS precisa ser avaliada para dar visibilidade as potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas, conhecer o processo de implementação nos estados, bem como perceber os resultados oriundos e desencadeados por esta política, uma vez que existe muito investimento público envolvido.

Diante do contexto da PNEPS, emergem as seguintes questões: Como funciona a organização estrutural e funcional das CIES e CGR nas instâncias regionalizadas no estado do Ceará? Como as ações de Educação Permanente em Saúde são demandadas? Como as ações de Educação Permanente vem sendo operacionalizadas? Quais as dificuldades enfrentadas no planejamento e execução destas ações nas macrorregiões?

Considerando a relevância da implantação de processos avaliativos de gestão para a consolidação do SUS, a necessidade de qualificação dos processos e dos instrumentos da gestão da educação na saúde, o tempo de implantação da política, a necessidade de compreensão acerca das fortalezas e fragilidades da PNEPS e a possibilidade que os estudos de avaliação de políticas e programas governamentais apresentam de ampliar a capacidade de formuladores e implementadores em tomar decisões com maior qualidade e eficiência, torna-se oportuno realizar um estudo de avaliabilidade na perspectiva de uma melhor compreensão, organização e reorientação dessa Política entre os atores envolvidos, e subsídio ao planejamento e implementação de ações para a gestão da PNEPS no estado do Ceará.

um ambiente favorável para a avaliação, construir entendimentos entre os envolvidos sobre as características, os objetivos, as expectativas e as necessidades de informação sobre uma intervenção, além de buscar o consenso quanto ao interesse na realização da avaliação, maximizando a potencialidade, a oportunidade e a utilidade desta.

Outro fator de destaque é a constatação de que ainda é tímida a presença da temática em periódicos nacionais. Pesquisa bibliográfica realizada nos bancos de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) identificou apenas quatro trabalhos que, de alguma forma, avaliaram a implantação da PNEPS nas regiões do Brasil.

Um dos trabalhos analisou o processo de implantação e desenvolvimento da política no Paraná, sendo a coleta de dados realizada em dezembro de 2006. A pesquisa completa envolve as seis regiões do estado (NICOLETTO et al, 2009).

Outro trabalho trata da avaliação continuada da educação permanente no âmbito da atenção à saúde da criança realizada junto às 19 equipes de saúde da família no estado de Pernambuco, sendo 17 da Secretaria de Saúde do Recife e duas de Olinda, no período de abril de 2002 a dezembro de 2005. Os resultados da pesquisa apontam a efetividade da educação permanente, e se revelou essencial para reduzir a vulnerabilidade da população infantil (FELICIANO et al, 2008).

O terceiro estudo encontrado teve como objetivo analisar as experiências de educação permanente nos serviços de saúde no Brasil a partir da PNPS por meio de uma revisão integrativa. A pesquisa bibliográfica ocorreu nas bases de dados Bireme, Capes e BDTD, no período de 2004 a 2010. Como resultados, 57 experiências foram analisadas, sendo 17 oriundas de dissertações de mestrados, 04 de teses de doutorados e 36 artigos entre reflexão e pesquisa. Destes últimos, seis experiências nos serviços de saúde contemplaram todos os princípios preconizados pela PNEPS, apresentando as áreas e os atores envolvidos, o conceito de educação permanente, a metodologia da problematização e o financiamento (STROSCHEIN e ZOCCHE, 2011).

No Ceará, destaca-se o quarto estudo, com a Avaliação do Processo de Implantação e Operacionalização dos Pólos de Educação Permanente em Saúde no Estado realizada pelo Observatório de Recursos Humanos em Saúde/Estação CETREDE/UFC/ UECE, cujo relatório final apresentado em 2007 estava disponível.

PNEPS a partir dos pressupostos da Portaria GM/MS de nº 1.996, ficando evidente a necessidade de pesquisas desta natureza.

Portanto, o presente estudo tem como objeto realizar um Estudo de Avaliabilidade da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, no período de 2007 a 2011, no âmbito do Estado do Ceará, considerando a descrição da política em cada macrorregião, com a elaboração do modelo lógico, da matriz de medidas e julgamento e recomendações necessárias com vistas a posteriores estudos avaliativos.

1.1 Justificativa do Estudo

O meu interesse pela discussão sobre Educação Permanente em Saúde aparece desde o início de minhas atividades profissionais. Sou enfermeira desde 2003, e minha trajetória profissional foi construída dentro da Estratégia Saúde da Família de Sobral (ESF). Neste espaço tive quatro vivências diferenciadas dentro do processo da Educação Permanente em Saúde

Neste momento abro espaço para contextualizar um pouco a Educação Permanente em Saúde em Sobral. O processo de Educação Permanente para os profissionais de saúde de Sobral foi deflagrado em 1997 juntamente com a implantação da ESF visando oportunizar um espaço que favorecesse a consolidação do novo modelo de atenção.

Em 2001, com o apoio e a colaboração de parceiros importantes, entre eles a Universidade Estadual Vale do Acaraú e o Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Saúde, inaugurou as instalações da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS) e, em 20 de fevereiro de 2002, por meio do decreto nº 435, define sua estrutura administrativa como sendo uma Organização Social

A organização deste processo no contexto do Sistema de Saúde de Sobral parte da compreensão de um Sistema de Saúde Escola, onde cada espaço se configure e desenvolva ações em saúde a partir de permanente reflexão e transformação do fazer no Saúde da Família.

Percebemos que o conceito de EPS em Sobral vem sendo desenvolvido antes mesmo da primeira portaria que instituiu a PNEPS aprovada em 2004.

confrontar uma prática vivida diariamente com discussões teóricas surgidas com a dinâmica da Residência Multiprofissional em Saúde da Família.

A segunda vivência foi após a residência, onde assumi uma Equipe de Saúde da Família, como em Sobral a idéia de sistema saúde escola já estava em desenvolvimento, os profissionais da ESF recebiam com freqüência acadêmicos, residentes em saúde da família, bem como tinham a necessidade de discutir casos e situações específicas da área com a própria equipe.

A terceira vivência foi como gerente de um Centro de Saúde da Família, na gerência as estratégias de EPS devem ser pensadas diariamente como forma de superar os desafios vivenciados pelas equipes nos territórios, o gerente tem um papel importante de facilitador e articulador deste processo.

A minha quarta vivência foi como tutora da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, esta me possibilitou uma intimidade maior com o processo de educação, com aprofundamento teórico e vivencial. Neste momento tive a oportunidade de voltar para um Centro de saúde da Família agora com um olhar diferenciado com foco nas necessidades de aprendizagem dos residentes em saúde da família e dos profissionais da ESF, tendo mais uma vez um papel de facilitadora e articuladora de processos educação.

Com tudo isso e com as leituras mais detalhadas sobre a PNEPS e o que ela se propõe, os questionamentos antes descritos foram surgindo, a necessidade de respondê-los e a necessidade de entender melhor toda a caminhada da Educação Permanente em Saúde no Brasil foi aumentando, e este cenário foi o que me motivou a desenvolver uma pesquisa avaliativa sobre a Educação Permanente em Saúde no Estado do Ceará.

1 OBJETIVOS

Geral

Realizar um Estudo de Avaliabilidade da implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no Estado do Ceara, no período de 2007 a 2011.

Específicos

Elaborar um modelo lógico da PNEPS;

Descrever a organização estrutural e funcional das CIES nas 3 Macrorregiões de Saúde do Ceará ;

Descrever as etapas vivenciadas para construção e execução do Plano Regional de Educação Permanente nas Macrorregiões de Saúde do Ceará;

Identificar os elementos dificultadores e facilitadores no processo de implementação das ações de Educação Permanente em Saúde nas Macrorregiões de Saúde do Ceará; Propor uma matriz de medidas e julgamento para avaliação da Política de Educação

2 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Uma Reflexão sobre o Processo Ensino-Aprendizagem para profissionais da saúde

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido pautada no uso de metodologias tradicionais, sob forte influência do mecanicismo, fragmentado e reducionista. Concordo com Behrens (2005) quando diz que a fragmentação do saber manifestou-se no aguçamento das subdivisões da universidade em centros e departamentos e dos cursos em períodos ou séries e em disciplinas estanques. Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem, igualmente contaminado, tem se restringido, muitas vezes, à reprodução do conhecimento, no qual o docente assume um papel de transmissor de conteúdos, ao passo que, ao discente, cabe a retenção e repetição dos mesmos, em uma atitude passiva e reprodutora, tornando-se mero expectador, sem a necessária crítica e reflexão.

O mesmo autor afirma que ao contrário, a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica requer a curiosidade criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito ativo, que reconhece a realidade como mutável. No atual contexto social, no qual os meios de comunicação estão potencializados pelo avanço das novas tecnologias e pela percepção do mundo vivo como uma rede de relações dinâmicas e em constante transformação, tem-se discutido a necessidade de urgentes mudanças nas instituições de ensino, entre outros aspectos, a reconstrução de seu papel social (MITRE et al, 2008).

Desta forma a temática da Educação Permanente na Saúde está retratada em documentos oficiais e em produções de técnicos do setor saúde, alguns dos quais artífices da construção da proposta, no Brasil e na América Latina, como estratégia de utilizar metodologias que propiciem a aprendizagem significativa para os profissionais da saúde.

No Brasil, a Educação Permanente ganhou protagonismo no interior do sistema de saúde nos últimos quinze anos, sendo incorporada enquanto política pública em 2004. Na atual proposta política, é a partir da observação dos problemas cotidianos, presentes na gestão, atenção ou na formação, que serão definidas as capacitações das equipes, os conteúdos das formações e as tecnologias a serem utilizadas. Neste contexto a problematização dos processos de trabalho ajuda a “refletir sobre determinadas situações, questionando fatos, fenômenos e idéias, compreendendo os processos e propondo soluções” (BRASIL, 2005b:7).

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente ou profissional, pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento (MITRE et al 2008).

Contrapondo a concepção de educação problematizadora à educação bancária, Freire afirma que “o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão

– a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância segundo a qual esta se encontra sempre no outro. Nela o educador é que educa; os educandos os que são educados; o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem” (FREIRE, 1987:58, 59).

Costa (2006) aponta que na pedagogia da transmissão, a educação torna-se um ato de “depositar” o conhecimento nos educandos, assim como nos bancos. Nessa perspectiva, o educando é mero objeto da ação educativa, aquele que nada sabe, nada critica e nada reflete; apenas reproduz o conhecimento transmitido pelo educador, que é o sujeito da ação, aquele que tudo sabe. Esta lógica reproduz as relações de poder da sociedade capitalista entre “opressores” e “oprimidos”. Ao negar a dialogicidade da educação, as pedagogias da transmissão mantêm e sustentam a divisão técnica do trabalho em saúde, reflexo da luta de classes na sociedade capitalista, ao passo que a educação problematizadora funda-se, justamente, na relação dialógico-dialética entre educador e educando: ambos aprendem juntos.

Nesse sentido, a educação libertadora, ou problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de

transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognescente. O

antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancária”, que serve à dominação; outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador educandos, a segunda realiza a superação (FREIRE, 1987: 68).

importante relacionado à área social, inclusive na saúde, onde alguns autores embasaram seus estudos e contribuições às políticas de saúde, tomando como referência suas reflexões e sua obra (COSTA, 2006).

Entre os autores que integram a produção em educação permanente em saúde, que ainda é de difusão recente no Brasil e na América Latina, destaca-se o pensamento de Davini que problematiza a formação e a capacitação nos serviços de saúde. Davini (1989) contrapõe a pedagogia do adestramento com a pedagogia da problematização quando considera que a primeira trata do ensino individualizado, de um modelo cujo objetivo é alcançar a eficiência, sendo muito utilizada nos treinamentos industriais. É um modelo aplicado na área da saúde, por exemplo, no ensino de tarefas práticas, nas demonstrações de distintas técnicas e procedimentos relativos à saúde (esterilização de materiais, desinfecção de ambientes) “sin

que se explique ni indague sobre el porqué de los mismos” (p.12). Útil para o desenvolvimento de certas habilidades e técnicas específicas, a pedagogia do adestramento não proporciona uma visão global dos processos de trabalho, fragmentando-o em tarefas específicas, na formação tradicional de nível médio em saúde.

Davini refere que processos de formação baseados na problematização, situa o educador como estimulador da aprendizagem, como um orientador, destacando que “su punto de partida es la indagación sobre la práctica entendida como la acción humana y profesional dentro de un contexto social y institucional” (DAVINI 1989:14). A autora também considera os problemas da prática como ponto de partida, material que deve ser enfatizado nas práticas pedagógicas coletivas em dinâmica, assim expressa “la teoria llega aqui, para iluminar los

problemas de la práctica detectados por el grupo” (p.14), objetivando a modificação das práticas e a formação de novas atitudes. Além disso, Davini considera que a pedagogia da problematização permite a geração de novos conhecimentos apropriados ao contexto, à integração do indivíduo ao grupo, ao trabalho com o intelectual e o afetivo e ao desenvolvimento da consciência do grupo.

Bordenave (1999) afirma que a pedagogia da problematização, tem por base o pensamento que “em um mundo de mudanças rápidas, o importante não são os conhecimentos ou idéias nem os comportamentos corretos e fáceis que se espera, mas sim o aumento da capacidade do aluno (...) para detectar os problemas reais e buscar soluções

ingênua da realidade. Após essa primeira leitura, se identificam os pontos-chave do problema e as variáveis que o determinam, assim como os princípios teóricos que o explicam. A terceira fase, de teorização, segundo Bordenave, é que dá o grande salto que difere a pedagogia da problematização da pedagogia da transmissão, já que ao teorizar sobre o problema, o aluno tem o poder de generalizar e extrapolar das operações ditas concretas para as mais abstratas e subjetivas. A quarta fase seria uma decorrência: o aluno se vê naturalmente movido a formular soluções, para numa quinta e última fase, praticar e fixar as soluções viáveis que o grupo encontrou, aperfeiçoando sua destreza e adquirindo “(...) competência no manejo das técnicas associadas à solução dos problemas” (BORDENAVE, 1999: 267).

As conseqüências individuais da pedagogia da problematização, seriam, segundo o autor: aluno constantemente ativo, observando, formulando perguntas, expressando percepções e opiniões; aluno motivado pela percepção de problemas reais cuja solução se converte em reforço; aprendizagem ligada a aspectos significativos da realidade; desenvolvimento das habilidades intelectuais de observação, análise, avaliação, compreensão, extrapolação etc; intercâmbio e cooperação com os demais membros do grupo; superação de conflitos como ingrediente natural de aprendizagem grupal; status do professor não diferente do status do aluno (BORDENAVE, 1999: 265). Já as conseqüências sociais da pedagogia da problematização foram assim descritas por Bordenave: população conhecedora de sua própria realidade e reação à valorização excessiva do externo ou sua imitação; métodos e instituições originais, adequadas à própria realidade; cooperação na busca de soluções para problemas comuns; redução da necessidade de um líder; elevação do nível médio de desenvolvimento intelectual da população, graças ao maior estímulo; criação ou adaptação de tecnologia viável e culturalmente compatível e resistência à dominação por classes ou países (BORDENAVE, 1999:265).

realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e educandos, que iremos buscar o conteúdo programático da educação” (FREIRE, 1987:84).

Freire também valorizou a investigação temática como um processo de busca, de conhecimento e, por isso, de criação, que exige de seus sujeitos que descubram a interpretação dos problemas no encadeamento dos temas significativos. Essa investigação inicial desencadeia o que Freire chama de “universo temático”, “temática significativa” ou “temas geradores” (FREIRE, 1987).

Com isso Merhy (2005) nos chama a atenção para a indivisibilidade entre educação e saúde e trabalho e saúde. Para o autor, as ações de educação tem no espaço do trabalho um enorme potencial já que “coloca no centro do processo pedagógico a implicação ético-política do trabalhador no seu agir em ato, produzindo o cuidado em saúde(...)” (MERHY, 2005:173). Essa abordagem retiraria dos trabalhadores a condição de “recursos”, transformando-os em sujeitos capazes de problematizar a si mesmo e as suas práticas no mundo concreto do trabalho, implicação inseparável da educação permanente.

O trabalho também se expressa como processo educativo, levando-se em conta a diversidade de meios e instrumentos tecnológicos, assim como a diversidade de saberes que cada profissional detém. Assim, o conhecimento no trabalho pode estar materializado em máquinas e equipamentos, recursos teóricos ou técnicos, ou, por outro lado, disperso nas experiências de cada trabalhador e nas relações de trabalho (PAIM, 1986).

Nessa perspectiva o profissional precisa assumir um papel cada vez mais ativo, descondicionando-se da atitude de mero receptor de conteúdos, buscando efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da aprendizagem. Iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico-reflexivo, capacidade para auto-avaliação, cooperação para o trabalho em equipe, senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência são características fundamentais a serem desenvolvidas em seu perfil. Freire e Shor (1986) colocam que a motivação para que tais competências sejam desenvolvidas tem que estar dentro do próprio ato de estudar, dentro do reconhecimento, pelo estudante, da importância que o conhecimento tem para ele e para realidade em que vive.

sobre a temática abordada, permitindo assim a transformação da realidade. Assim o modo pelo qual se ensina precisa ser repensada e talvez reformulada, pois é através de reflexões sobre as vivências que se consegue transformar a realidade.

3.2 A Política de Educação Permanente em Saúde no Brasil

A partir da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, com a consolidação SUS, quatro questões sobre a gestão têm sido freqüentemente realçadas como fundamentais para a sua implementação: a descentralização, o financiamento, a participação social e os recursos humanos (COSTA, 2006). Segundo o Relatório do Conselho Nacional de Saúde que aprova os princípios e diretrizes para a Norma Operacional Básica em Recursos Humanos (NOB/RH-SUS) “(...) de todas elas, a mais complexa e que vem sofrendo o maior processo de desregulamentação dentro da política de reforma do Estado no País é a de Recursos Humanos” (BRASIL, 2003: 15).

Costa (2006) afirma que nos movimentos que deram origem à Reforma Sanitária, a gestão da educação na saúde para a organização dos serviços foi um tema considerado importante, sendo inclusive objeto de conferência específica (BRASIL, 1993a).

O Sistema Nacional de Saúde orientado pelos princípios anunciados na Reforma Sanitária, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde (Brasil, 1987), passou a exigir uma reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde, nos aspectos relativos à força de trabalho e à preparação do pessoal de saúde, demandando, além da definição explícita das políticas para o setor, a integração ensino-serviço, através de modelos assistenciais localizados em espaços-populações concretos, o que significou um repensar das propostas tradicionais de integração docente-assistencial (COSTA, 2006).

organização dos trabalhadores de saúde e relação do trabalhador de saúde com o usuário do sistema (BRASIL, 1993b). Destacou a fragmentação do saber em campos profissionais, defendendo a horizontalização e democratização do conhecimento e da informação em saúde, cujos reflexos se dariam nas práticas. Para tanto destacou a importância do trabalho em equipe, a multiprofissionalidade e a participação da comunidade como estratégias importantes na reorientação dos serviços (COSTA, 2006).

Atualmente, o saber da área da saúde está fragmentado em campos profissionais, fazendo com que cada profissional domine apenas uma parcela do conhecimento necessário à atenção à saúde. Além disso, desta divisão técnica, ocorre uma divisão social do trabalho manifesta pela repartição das tarefas em diferentes níveis de complexidade, o que determina uma hierarquização dos profissionais da área. Tal distribuição do conhecimento científico alija, em grau crescente, a população do saber sobre sua própria saúde (BRASIL, 1993b:147).

Nesse contexto, segundo Costa (2006), a preocupação com a formação dos profissionais de saúde já se colocava no centro dos debates, expressando-se nos meios educacionais ligados à medicina social latino-americana e no pensamento reformista da saúde pública nas Américas.

A 1ª CNRH identificou os problemas na gestão da educação e formação dos profissionais de saúde no nível político local propondo maior participação das instâncias estaduais na articulação de uma política de recursos humanos com características descentralizadoras e classificou as instituições de ensino como estruturas complexas, autoritárias e centralizadoras, cujos métodos, propostas e conhecimentos, são transmitidos aos estudantes em descompasso com a realidade e as necessidades sociais e de saúde da população - “os profissionais formados pelo sistema educacional não vêm atendendo às reais necessidades do setor saúde, visto que sua formação é distorcida e divorciada da prática

desenvolvida nos serviços” (BRASIL, 1993b:149).

No ano de 1993 acontece a 2ª CNRH que estabelece a integração entre os setores de saúde e educação como essencial, princípio nuclear, para as políticas de recursos humanos. Apresenta entre suas propostas a criação e sistematização de programas de educação continuada de forma descentralizada e institucional com ênfase nas relações interpessoais e na formação de consciência crítica, ética e política (COSTA, 2006).

Em 1995, o Ministério da Saúde definiu uma Política de Recursos Humanos para o SUS, estabelecendo ações indutoras aos processos de educação para o trabalho em saúde como uma das prioridades para sua agenda, e propõe duas alternativas: desenvolver conjuntamente com o Ministério da Educação experiências inovadoras de formação e fomentar os programas de educação continuada para os profissionais dos serviços, que permitam qualificação coerente com os novos postulados assistenciais do SUS (BRASIL, 1995).

Posteriormente, em 1996, o relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde sugere que o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais deveriam promover programas permanentes de capacitação, formação, educação continuada, reciclagem e motivação das equipes e dos trabalhadores em saúde, “a fim de viabilizar um atendimento de boa qualidade técnica, humanizado e ágil, com os trabalhadores prestando continuamente informações adequadas e qualificadas, atuando com profissionalismo e compromisso com a

melhoria da qualidade das ações oferecidas à população usuária” (BRASIL, 1996:66). Segundo Costa (2006) as determinações da 10ª Conferência Nacional de Saúde desencadearam a elaboração da NOB/RH-SUS. A decisão de elaborar uma norma operacional básica para a área de recursos humanos deveu-se à demonstração de efetividade e unificação normativa dos procedimentos de gestão, no processo de descentralização da gestão do sistema, por meio dessa ferramenta (BRASIL, 2003). A NOB/RH-SUS, desde então, passou a se constituir num importante instrumento para a consolidação do SUS, recolocando a importância do trabalho para o sistema, a necessidade de valorização profissional na implantação dos modelos assistenciais e a regulação das relações do trabalho no setor saúde (BRASIL, 2003).

Tendo como tema “Saúde um Direito de Todos e um Dever do Estado. A Saúde que temos, o SUS que queremos” a 12ª Conferência Nacional de Saúde, em 2003 foi dividida em 10 eixos temáticos, entre eles o Trabalho na Saúde, representa uma transformação quanto à visão dos trabalhadores da saúde: “Saúde se faz com gente. Gente que cuida de gente, respeitando-se as diferenças de gênero, étnico-raciais e de orientação sexual. Por isso, os trabalhadores não podem ser vistos como mais um recurso na área da saúde” (BRASIL, 2004c:115).

Costa (2006) afirma que nessa Conferência a questão “Recursos Humanos” passa a ser compreendida como “Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde” e como uma competência constitucional e legal dos gestores do SUS, cabendo ao Ministério da Saúde propor, acompanhar e executar as políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde com base nos princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Saúde e da NOB/RH-SUS.

A NOB/RH-SUS de 2005, considera “imprescindível que o modelo de educação permanente seja baseado nas atribuições e competências institucionais dos três âmbitos de gestão do sistema, bem como nas atribuições e competências definidas para os diferentes trabalhadores do SUS e para as equipes de trabalho, conforme sua localização no Sistema de

Saúde, que facilite uma interlocução permanente entre educação, trabalho e regulação”

(BRASIL, 2005a:58).

Seguindo a trajetória marcada pela definição constitucional do SUS, e tomando como referência análises realizadas no campo da Saúde Pública, o Ministério da Saúde cria em 2003 a Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). Em publicação recente sobre o tema, Jaegger, Ceccim e Machado (2004) afirmam que: “De fato, o Ministério da Saúde tomou para si a responsabilidade de produzir a maior transformação, neste meio século de sua criação, no que diz respeito à formulação das políticas orientadoras da gestão, formação, qualificação, regulação dos trabalhadores de saúde do Brasil” (p. 87).

A SGTES responde institucionalmente pela política ministerial do setor e é composta de dois departamentos – o Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) e o Departamento de Gestão da Regulação do Trabalho na Saúde (DEGERTS). Os departamentos adotaram um conjunto de ações voltadas a implementar a política da gestão do trabalho e educação na saúde em suas respectivas áreas de atuação junto ao sistema (BRASIL, 2004b).

Educação na Saúde – que atua no campo da educação superior; Ações técnicas em Educação na Saúde – voltada para educação profissional de nível técnico; e Ações Populares em Saúde – voltada para educação da população (COSTA, 2006).

Estas coordenações desenvolvem trabalhos considerando os seguintes eixos: relação entre educação e trabalho, mudanças na formação e nas práticas de saúde e a produção de conhecimentos. A estratégia adotada para propiciar estas mudanças foi a Educação Permanente em Saúde. Neste sentido, a Educação Permanente em Saúde apresenta-se como estratégia que vem a contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e da organização dos serviços de saúde (COELHO, 2007).

Desta forma a SGTES elaborou e apresentou ao Conselho Nacional de Saúde a proposta da Política de Formação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a Educação Permanente em Saúde - com o objetivo de “definir uma proposta nacional de formação e desenvolvimento para o conjunto dos profissionais de saúde, capaz de tratar de Educação e Trabalho, promover mudanças nas Práticas de Formação e nas Práticas de Saúde, promover articulação entre Ensino, Gestão e Controle Social e criar Pólos de Educação Permanente em Saúde” (BRASIL, 2004b, p.39).

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é então formulada pelo com o intuito de, por um lado, reunir as ações antes feitas de maneira pouco articuladas e, por outro, de mudar a própria lógica como as propostas de formação e desenvolvimento eram produzidas e postas em ação. Assim, a partir de aportes teóricos diversos que podem ser identificados nos vários significados do conceito de educação permanente (CECCIM, 2005), o SGTES procurou formular uma política que rompesse com a lógica centralista de definição das questões prioritárias e com o peso da técnica como elemento orientador da formação. Este conceito, inicialmente formulado no campo da educação e posteriormente trabalhado no campo da saúde pela Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), é re-significado e adquire papel central na conformação da política do SGTES (CAVALCANTI, 2010).

seu desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 1988). A partir da instituição da PNEPS como estruturante da formação para os serviços, o Ministério da Saúde passou a desenvolver ações difusoras das bases que dão suporte à política, tendo os Pólos de Educação Permanente como lócus privilegiado de organização das práticas a nível locorregional (BRASIL, 2004b).

Segundo Ceccim (2005) a introdução da Educação Permanente em Saúde seria estratégia fundamental para a recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social no setor saúde, estabelecendo ações intersetoriais oficiais e regulares com o setor da educação, submetendo os processos de mudança na graduação, nas residências, na pós-graduação e na educação técnica à ampla permeabilidade das necessidades/direitos de saúde da população e da universalização e equidade das ações e dos serviços de saúde.

A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos, e sugere que a transformação das práticas profissionais esteja baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais, em ação na rede de serviços. [...] Propõe-se, portanto, que os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde e tenham como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da problematização da atuação e da gestão setorial em saúde. Neste caso, a atualização técnico-científica é apenas um dos aspectos da transformação das práticas e não seu foco central. A formação e o desenvolvimento englobam aspectos de produção de subjetividade, de habilidades técnicas e de conhecimento do SUS (BRASIL, 2004a, p. 10).

Essa formulação da PNEPS foi realizada contemplando dois planos principais. Por um lado, o DEGES/SGTES propôs a constituição de novas instâncias em todo o país – os pólos de educação permanente – que reuniriam os diversos atores afetos ao SUS, desempenhando o papel de discutir e formular todo o espectro de ações de educação de maneira descentralizada e participativa. Por outro lado, o departamento desenvolveu estratégias em campos específicos, produzindo articulações de atores em nível nacional tanto no sentido de fortalecer o enfrentamento de questões consideradas importantes como de fomentar a participação desses atores nas instâncias locorregionais de formulação, isto é, nos Pólos de Educação Permanente em Saúde (CAVALCANTI, 2010).

PNEPS, eram por tanto responsáveis, neste primeiro momento, pelo desenvolvimento da PNEPS nas locorregiões do Brasil.

Coelho (2007) afirma que dentre as funções dos Pólos destacavam-se: a identificação de necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde; a formação de políticas e o estabelecimento de negociações interinstitucionais e intersetoriais; o estímulo à transformação das práticas de saúde; o desenvolvimento de políticas de formação; o desenvolvimento de formadores; o estabelecimento de pactuação e negociação permanente entre os segmentos integrantes do pólo.

Os colegiados dos Pólos deveriam ser compostos por gestores estaduais e municipais de saúde e de educação, universidades e instituições de ensino com cursos na área de saúde, Escolas Técnicas de Saúde do SUS (ETS-SUS), Escolas de Saúde Pública (ESP), Núcleos de Saúde Coletiva (NESC), Centros Formadores (CEFOR), hospitais de ensino e serviços de saúde, estudantes da área de saúde, trabalhadores de saúde, Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, movimentos sociais ligados à gestão social das políticas públicas de saúde. (BRASIL, 2004a)

Nesse sentido, segundo Cavalcanti (2010), os Pólos foram constituídos primordialmente com o objetivo de articular instituições e pessoas em uma rede de encontros horizontalizada na qual a política de educação em saúde deveria acontecer. Tais fóruns foram instituídos [...] como Rodas2 para a Gestão da Educação Permanente em Saúde, que são: espaços para o estabelecimento do diálogo e da negociação entre os atores das ações e serviços do SUS e das instituições formadoras; [e] lócus para a identificação de necessidades e para a construção de estratégias e de políticas no campo da formação e desenvolvimento na perspectiva de ampliação da qualidade da gestão, da qualidade e do aperfeiçoamento da atenção integral à saúde, do domínio popularizado do conceito ampliado de saúde e do fortalecimento do controle social no SUS (BRASIL, 2004a, p. 11).

Os Pólos de Educação Permanente em Saúde não se constituíam enquanto instância executora de projetos, mas como espaço de articulação interinstitucional para formulação dos mesmos. As instituições e atores participantes então definiam que instituição seria a executora de cada projeto aprovado.

__________________________________________________________________________ 2. Roda: Metodologia criada por Gastão Wagner para promover a gestão colegiada através de uma natureza política

Em 2005, a SGTES solicitou uma Pesquisa de Avaliação e Acompanhamento da estratégia dos Pólos de Educação Permanente em Saúde, com o objetivo de fazer o levantamento de um conjunto de informações que subsidiariam os ajustes a serem efetuados na condução da PNEPS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, 2005). Os resultados desta pesquisa serviram de base em 2006, no âmbito da Câmara Técnica de Recursos Humanos da Comissão Intergestora Tripartite (CIT), para que o processo de revisão da portaria nº 198 fosse iniciado.

Desta forma, no dia 20 de agosto de 2007, foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde a minuta de Portaria GM nº 1.996, que dispõe de novas diretrizes e estratégias para implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que está até então vigente (SOUSA et al 2008).

Esta Portaria considerou na sua elaboração: a proposta pactuada pelo Ministério da Saúde para a Política de Educação e Desenvolvimento para SUS em 2003; os princípios e diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS – NOB/RH-SUS e as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde3, entre outros (BRASIL, 2007).

O Pacto pela Saúde, na sua dimensão do Pacto de Gestão, aponta como diretrizes para o desenvolvimento da Educação na Saúde: avanço da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, por meio da compreensão do conceito de EPS adequado às especificidades de cada instituição/região; reconhecimento da EPS como processo educativo essencial da política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS; compreensão e adoção das diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, inerentes à educação permanente; discussão e avaliação da implementação da PNEPS; revisão da normatização vigente que institui a Política, considerando a descentralização do planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária da educação permanente no SUS; planejamento e acompanhamento das atividades de EPS e alocações de recursos pautados pela lógica de fortalecimento do SUS e atendimento das demandas sociais de saúde; cooperação técnica, articulação e diálogo entre gestores federal, estaduais e municipais, instituições formadoras, serviços de saúde e controle social (BRASIL, 2006).

___________________________________________________________________________ 3. O Pacto pela Saúde compreende um conjunto de reformas institucionais pactuadas entre as três esferas de gestão do