GON‚ALO COSTA FERREIRA

Redes sociais de informa•‹o em organiza•›es num contexto da

sociedade contempor‰nea.

DISSERTA‚ÌO DE MESTRADO

CIæNCIA DA INFORMA‚ÌO

UNIVERSIDADE DE SÌO PAULO

ESCOLA DE COMUNICA‚ÍES E ARTES

SÌO PAULO

REFERæNCIA BIBLIOGRçFICA:

COSTA FERREIRA, Gon•alo. Redes sociais de informa•‹o em organiza•›es

num contexto da sociedade contempor‰nea. Orientador: Marcos Luiz

Mucheroni. Disserta•‹o (Mestrado) Ð Universidade de S‹o Paulo (USP, Escola

de Comunica•›es e Artes (ECA), 2012

CONTATO:

GON‚ALO COSTA FERREIRA

Redes sociais de informa•‹o em organiza•›es num contexto da

sociedade contempor‰nea.

Disserta•‹o apresentada ao Programa de P—s-Gradua•‹o em

Ci•ncia da Informa•‹o da Escola de Comunica•›es e Artes da

Universidade de S‹o Paulo, çrea de concentra•‹o: Cultura e

Informa•‹o, Linha de Pesquisa: Gest‹o de Dispositivos de

Informa•‹o, para a obten•‹o do t’tulo de Mestre em Ci•ncia da

Informa•‹o.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Luiz Mucheroni

UNIVERSIDADE DE SÌO PAULO

ESCOLA DE COMUNICA‚ÍES E ARTES

SÌO PAULO

JUNHO DE 2012

Nome do Autor: Gon•alo Nuno Fernandes Costa Mendes Ferreira

T’tulo: Redes sociais de informa•‹o em organiza•›es num contexto da sociedade contempor‰nea.

Aprovada em _________de _____________________ de ___________

Presidente da Banca: Prof. Dr. __________________________________________________

Banca Examinadora:

Prof. Dr. ____________________________________________________________________

Institui•‹o: __________________________________ Assinatura:_______________________

Prof. Dr. ____________________________________________________________________

Institui•‹o: __________________________________ Assinatura:_______________________

Prof. Dr. ____________________________________________________________________

D

EDICATîRIAËqueles por quem se iniciou a vida terrena, a quem devo a minha funda•‹o Žtica e moral, os inequ’vocos e vital’cios apoio e amparo para que me tornasse um cidad‹o do mundo, sem o que este trabalho n‹o seria poss’vel,

ˆ minha m‹e Anita,

ao meu pai Carlos Manuel.

Ëquele a quem o des’gnio incumbiu de ser a minha melhor mem—ria da Žpoca da inoc•ncia e

primusinterpares dos amigos,

ao meu irm‹o Rodrigo.

Ëquela que me escolheu, e a quem pude escolher para amiga, amante e companheira de vida,

A

GRADECIMENTOSAo Prof. Dr. Marcos Mucheroni pela amizade e pela inestim‡vel orienta•‹o prestada no desenvolvimento deste trabalho.

Ë editora Cidade Nova, ao seu editor Klaus BrŸschke e a todos os seus colaboradores pela disponibilidade e coopera•‹o na aplica•‹o pr‡tica da An‡lise de Redes Sociais de Informa•‹o nessa Organiza•‹o.

Ao Prof. Dr. Waldomiro Vergueiro e ˆ Prof.» Dra. ValŽria Valls pelos esclarecidos coment‡rios e pelas importantes sugest›es ao conteœdo da disserta•‹o no momento da qualifica•‹o.

R

ESUMOA

BSTRACTIn a scientific context in which complex thinking and complex systems assume increasing

importance and in a social context characterized by the information and knowledge age which

manifests itself in social and technical network structures, the research objects of this

dissertation are ÔinformationÕ and Ôsocial networksÕ, in the locus of contemporary organizations. Information Social Network Analysis (ISNA) is the proposed methodology to

search for scrutinizing how information flows are related to the topology and dynamics of

intra-organizational social networks through which it flows and is processed that information,

or otherwise, which are the topologies and dynamic of the Information Social Networks (ISN)

in organizations. The work consists of two parts, the first where the presentation and

discussion of a theoretical framework is made and the second where the results of a practical

S

UMçRIO...

Lista de Tabelas xii

...

Lista de Figuras xiii

...

Cap’tulo 1. Introdu•‹o, justificativa e objetivos 1

...

Cap’tulo 2. Contexto da ci•ncia na atualidade 4

...

2.1. Introdu•‹o 4

...

2.2. Paradigma dominante: a ci•ncia moderna 6

...

2.3. Crise do paradigma dominante. 13

...

2.4. Pensamento complexo 20

...

2.5. Sistemas complexos 23

... Cap’tulo 3. Sociedade: complexa, em rede e do conhecimento 27

...

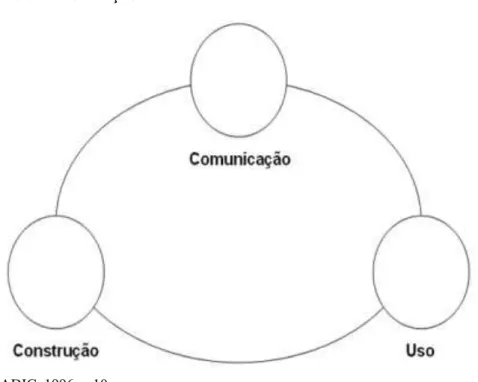

3.1. A sociedade como sistema de comunica•›es 27

...

3.2. Autopoiese com base em informa•‹o 30

...

3.3. A sociedade como sistema complexo 32

...

3.4. Sociedade em rede 35

...

3.5. Sociedade da informa•‹o e do conhecimento 37

...

Cap’tulo 4. Informa•‹o 41

...

4.1. A informa•‹o como fen™meno complexo 41

... 4.1.1. Dificuldades na defini•‹o de informa•‹o enquanto termo cient’fico 42

...

4.1.2. Ra’zes latinas e gregas 43

...

4.1.3. Usos modernos da informa•‹o 44

...

4.2. Informa•‹o como conceito interdisciplinar 44

...

4.2.1. Informa•‹o nas ci•ncias naturais 46

... 4.2.2. Informa•‹o nas ci•ncias humanas e sociais 47

... 4.3. Informa•‹o como coisa, como processo e como conhecimento 49

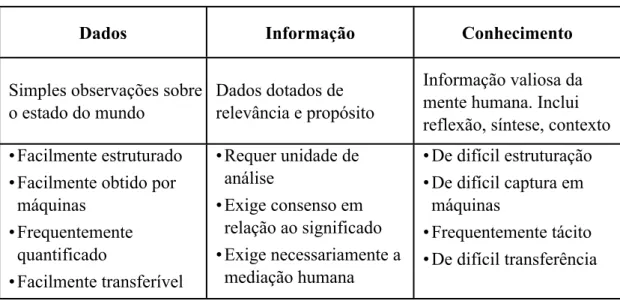

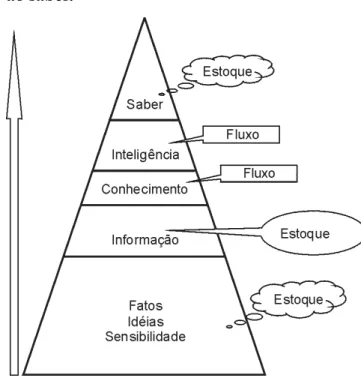

... 4.4. Dados, informa•‹o, conhecimento, intelig•ncia e sabedoria 52

...

4.5. Informa•‹o em fluxo 55

...

4.6. O que Ž informa•‹o? 58

...

4.6.1. A polissemia da informa•‹o 58

...

4.6.2. Conceito ontol—gico-fenomenol—gico 60

...

4.7. Informa•‹o, cultura e sociedade 62

... 4.7.1 Valores de uso, troca, signo e s’mbolo dos objetos sociais 63

... 4.7.2. Identidades culturais, o paradoxo sociol—gico e a rede social 64

... 4.7.3. Objetos relacionais; a teoria da d‡diva ou Dom 68

...

4.7.4. Teoria da reciprocidade 70

...

4.7.5. Informa•‹o em redes sociais 72

...

Cap’tulo 5. Redes sociais 74

...

...

5.2. Uma breve hist—ria da ci•ncia de redes 76

... 5.2.1. Resumo: tr•s modelos e tr•s conceitos na ci•ncia de redes 76

...

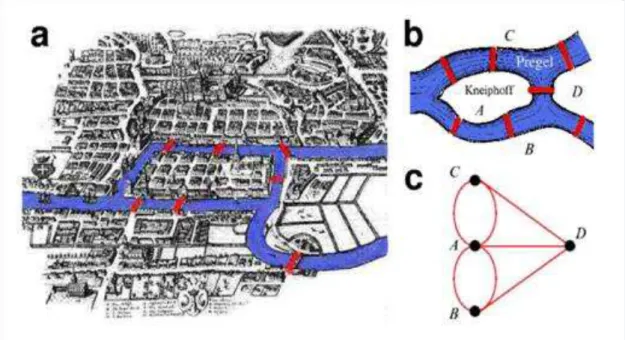

5.2.2. Euler e as pontes de Kšnigsberg 78

...

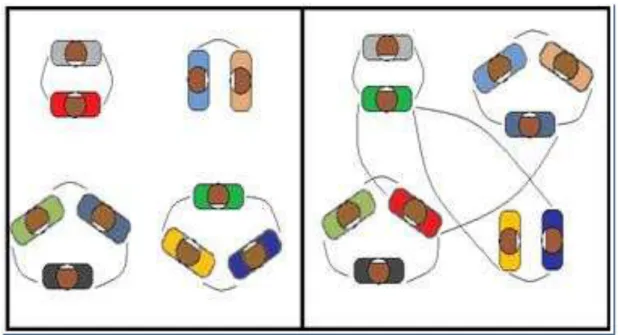

5.2.3. Jacob Moreno e a sociometria 79

...

5.2.4. Erdšs, RŽnyi e as redes aleat—rias 80

... 5.2.5. A Ôrede socialÕ com Barnes e as redes distribu’das de Baran 81

...

5.2.6. ÔThe small-world experimentÕ de Milgram 82

...

5.2.7. A for•a dos la•os fracos de Granovetter 84

...

5.2.8. Burt com os buracos estruturais 86

... 5.2.9. Watts e Strogatz: as redes reais n‹o s‹o aleat—rias 87

...

5.2.10. Redes complexas de Barab‡si 89

... 5.3. Explorando as defini•›es de rede e rede social 92

...

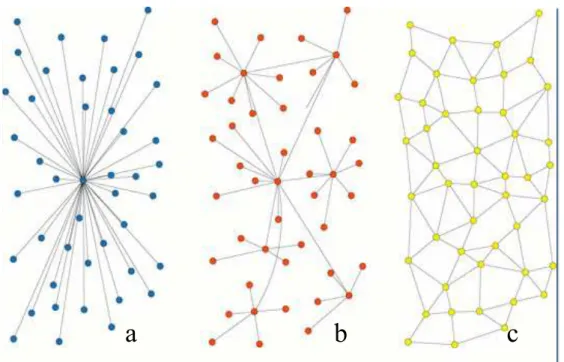

5.4. Classifica•‹o de redes 100

...

5.5. Ci•ncia da informa•‹o e Redes Sociais 102

... 5.6. Redes sociais e aplicativos de relacionamento na internet 104

... 5.7. ÔA hip—tese do cŽrebro socialÕ - limite ao tamanho das redes sociais 106

...

5.8. A An‡lise de Redes Sociais (ARS) 109

...

5.9. ARS em organiza•›es 113

...

5.9.1 Evolu•‹o ao longo do sŽculo XX 113

...

5.9.2. Procedimentos para ARS em organiza•›es 115

... 5.9.3. Poss’veis resultados de ARS em organiza•›es 117 5.9.4. Fluxos e compartilhamento de informa•‹o e conhecimento em redes sociais em

...

organiza•›es 120

5.9.5. Rela•‹o entre tarefas da gest‹o organizacional e topologia e din‰micas de rede ...122

...

Cap’tulo 6. Organiza•›es 125

... 6.1. Uma breve hist—ria das teorias organizacionais 125

... 6.1.1. A divis‹o do trabalho e especializa•‹o durante a Revolu•‹o Industrial 125 6.1.2. Os Ôprinc’pios da dire•‹oÕ de Fayol, a Ôgest‹o cientificaÕ de Taylor e a

...

Ôadministra•‹o burocr‡ticaÕ de Weber 127

...

6.1.3. Escola das rea•›es humanas 130

...

6.1.4. Foco no mercado e no cliente 131

... 6.1.5. A co-cria•‹o, o crowdsourcing e a empresa em rede 132

...

6.2. Configura•›es estruturais de Mintzberg 135

...

6.3. Inova•‹o em organiza•›es 139

...

6.4. Imaginado organiza•›es do futuro 140

...

Cap’tulo 7. Metodologia para a ARS 149

...

7.1. Terminologia b‡sica de redes sociais 149

... 7.2. Amostragem, mŽtodos de escolha de popula•‹o e coleta de dados 150

...

7.3. Matrizes e imagens gr‡ficas 154

...

...

7.4.1. Densidade de rede 156

... 7.4.2. Centralidade de grau (degree centrality) 157

... 7.4.3. Centralidade de proximidade (closeness centrality) 157

... 7.4.4. Centralidade de intermedia•‹o (betweeness centrality) 158

...

7.4.5. Clique 159

...

7.4.6. Conjunto lambda (!) 160

...

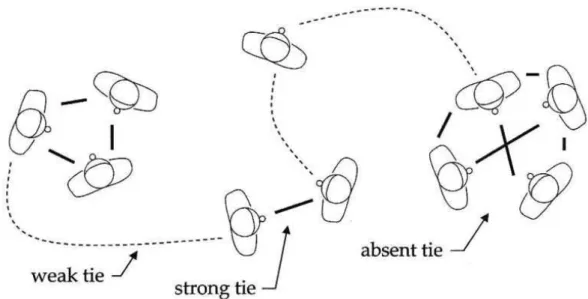

7.4.7. A for•a dos la•os fracos 160

... 7.5. Aplica•‹o pr‡tica da ARSI em organiza•›es - Editora Cidade Nova 161

...

7.5.1. Op•›es metodol—gicas 161

...

7.5.2. Procedimentos de pesquisa 163

... Cap’tulo 8. Apresenta•‹o e discuss‹o de resultados da ARSI na Cidade Nova 168

...

8.1. Avalia•‹o da informa•‹o na Cidade Nova 168

...

8.1.1. A informa•‹o na empresa 168

...

8.1.2. Abertura ao processo de informa•‹o 169

... 8.1.3. Interpreta•‹o e consci•ncia interna da informa•‹o 169

... 8.1.4. Partilha e difus‹o interna da informa•‹o 170

...

8.1.5. Uso e gera•‹o de informa•‹o 171

...

8.1.6. Comunica•‹o e atualiza•‹o da informa•‹o 172

...

8.1.7. Abertura e reciprocidade na empresa 172

... 8.2. As Redes Sociais de Informa•‹o (RSI) da Cidade Nova 174

...

8.2.1. Dados tŽcnicos e estat’sticas 175

...

8.2.2. As RSI de atores 175

...

8.2.3. As RSI completas 194

...

Considera•›es finais 200

...

Refer•ncias 203

...

Bibliografia Complementar 217

...

Ap•ndice A. Paradoxo do anivers‡rio 222

... Ap•ndice B. Tabelas de avalia•‹o individual da informa•‹o na Cidade Nova 227

...

Ap•ndice C. Redes de quest›es na Cidade Nova 230

C

APêTULO1.

I

NTRODU‚ÌO,

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOSGrandes pensadores sobre a modernidade afirmam que vivemos num mundo fluido e caracterizado pela complexidade. ÒA modernidade imediata Ž ÔleveÕ, ÔliquidaÕ, ÔfluidaÕ e infinitamente mais din‰mica que a modernidade Ôs—lidaÕ que suplantou. A passagem de uma a outra acarretou profundas mudan•as em todos os aspectos da vida humanaÓ (BAUMAN, 2001), de entre eles, o modo em que se faz necess‡rio pensar. ÒA dificuldade do pensamento complexo Ž que ele deve enfrentar o emaranhado (o jogo infinito de inter-rela•›es), a solidariedade dos fen™menos entre eles, a bruma, a incerteza, a contradi•‹oÓ (MORIN, 1991, p.18). Nesta modernidade complexa em que vivemos, Òordem, desordem e organiza•‹o devem ser pensadas em conjunto, [e] a miss‹o da ci•ncia n‹o Ž mais a de afastar a desordem das suas teorias, mas de a tratar. N‹o Ž mais a de dissolver a ideia de organiza•‹o, mas de a conceber e de introduzir para federar as disciplinasÓ (MORIN, 2002, p.122).

O dinamismo da rela•‹o entre as partes de sistemas, os sistemas abertos, imprevisibilidade, n‹o linearidade, auto organiza•‹o, adaptabilidade, criatividade, instabilidade, emerg•ncia, incerteza, conectividade e fluxo s‹o algumas das marcas da contemporaneidade, onde a Ôinforma•‹oÕ e as ÔredesÕ emergem como elementos catalisadores da realidade. Manuel Castells (1999) advoga que somos uma Ôsociedade em redeÕ, que vivemos a Ôera da informa•‹oÕ e alerta para o fato dessa nova morfologia social alterar profundamente os fluxos de informa•‹o, a cultura e os modos de produ•‹o. Dos mais variados quadrantes da literatura cient’fica, a Ôinforma•‹oÕ e as ÔredesÕ (sociais ou n‹o) s‹o abordados como dois assuntos de extrema relev‰ncia e como estando no topo das agendas cient’fica, social e cultural na atualidade. Discuss›es, estudos e pesquisas, que aprofundem os conhecimentos sobre os fen™menos relativos ˆ Ôinforma•‹oÕ e ˆs ÔredesÕ poder‹o ter grande impacto e import‰ncia na determina•‹o dos caminhos a serem trilhados pela economia, cultura e sociedade mundial e pela vida individual das pessoas nas pr—ximas dŽcadas.

pelo que, desde logo, procura estar alinhada com duas importantes dimens›es de pesquisa e desenvolvimento neste inicio de sŽculo. De notar que a disserta•‹o prop›e o estudo da informa•‹o seus fluxos e propriedades a partir da Ci•ncia da Informa•‹o (CI) e seus referenciais te—ricos, fazendo-se valer, entretanto, de metodologias e tŽcnicas de An‡lise de Redes Sociais (ARS) que v•m sendo aplicadas em v‡rios campos do conhecimento. Os fluxos de informa•‹o tanto podem ser verticais, como acontece no caso de fluxos que seguem as hierarquias organizacionais, como podem ser horizontais, que Ž o diferencial que a rede produz tornando a informa•‹o acess’vel em diversos n’veis, propiciando a intelig•ncia coletiva (LEVY, 1999) e o trabalho colaborativo. Com esta perspectiva, este trabalho procura contribuir para um aumento da capacidade de responder ˆ pergunta: Ôcomo, nas organiza•›es contempor‰neas, se relacionam fluxos de informa•‹o, com a topologia e din‰mica de redes sociais subjacentes?Õ.

Esta pergunta descreve o prop—sito alargado da disserta•‹o de mestrado e informa, de forma explicita e impl’cita, os objetos de pesquisa, o problema, o locus, a metodologia e o contexto de pesquisa, a saber: o contexto da pesquisa Ž a ci•ncia na atualidade e a sociedade em rede e do conhecimento; os objetos da pesquisa s‹o a informa•‹o e as redes sociais; o problema de pesquisa que se procura recortar Ž a forma como os fluxos de informa•‹o se relacionam com as topologias e din‰micas das redes sociais intraorganizacionais pelas quais trafega e Ž processada essa informa•‹o ou, de outra forma, quais as topologias e din‰micas da Redes Sociais de Informa•‹o (RSI) em organiza•›es; o locus de pesquisa s‹o as organiza•›es contempor‰neas e a metodologia de an‡lise e visualiza•‹o Ž a ARS que no caso Ž a An‡lise de Redes Sociais de Informa•‹o (ARSI). A investiga•‹o emp’rica realizada e apresentada no derradeiro cap’tulo caracteriza-se, portanto, pelo fato de os objetos serem a informa•‹o e as redes sociais, do problema de pesquisa ser a rela•‹o entre fluxos de informa•‹o e as topologias e din‰micas das RSI organizacionais, o locus ser uma organiza•‹o contempor‰nea e a metodologia de an‡lise, a ARS.

Os objetivos desta disserta•‹o s‹o v‡rios e procuram explorar e discutir as diversas dimens›es acima descritas (contexto, objetos, locus e metodologia de pesquisa). Os cap’tulos 2 e 3 versam sobre a contextualiza•‹o da ARSI em organiza•›es e procuram 1) Ôtra•ar um perfil hist—rico da evolu•‹o epistemol—gica e entender o contexto da ci•ncia na atualidadeÕ, 2) Ôpontuar a inter-rela•‹o entre a ci•ncia da complexidade e os objetos de estudo deste trabalho, informa•‹o por um lado e redes sociais por outroÕ e 3) Ôapresentar argumentos em favor de que a sociedade contempor‰nea, reflexo da qual e no bojo da qual vivem e se desenvolvem as organiza•›es contempor‰neas, Ž complexa, em rede e do conhecimentoÕ.

O capitulo 4 debru•a-se sobre um dos objetos de pesquisa, a Ôinforma•‹oÕ, e prop›e-se a apresentar uma 4) Ôrevis‹o bibliogr‡fica dos diversos conceitos de informa•‹oÕ, a 5) Ôdiscutir a informa•‹o no ‰mbito da cultura e da sociedade da informa•‹o em redeÕ e a 6) Ôpropor recorte epistemol—gico do conceito de informa•‹o para contextos de ARSI em organiza•›esÕ.

O cap’tulo 5 foca o outro objeto de pesquisa, as Ôredes sociaisÕ, e prop›e a 7) Ôelabora•‹o de uma breve hist—ria da ci•ncia de redesÕ, 8) Ôdiscutir os conceitos de rede e rede social e explorar algumas rela•›es de redes sociais com a CIÕ e 9) Ôapresentar a ARS e caracterizar a ARS em Organiza•›esÕ.

O cap’tulo 6 Ž dedicado ao locus de pesquisa, as Ôorganiza•›esÕ, e pretende 10) Ôesbo•ar uma evolu•‹o das estruturas e din‰micas organizacionais estabelecendo rela•›es com informa•‹o e redes sociaisÕ e 11) Ôapresentar argumentos em favor de que a rede, pela sua topologia e din‰mica, assumir‡ proemin•ncia enquanto estrutura organizacional de refer•ncia no decorrer da sociedade do conhecimento, em contraponto ˆs estruturas hier‡rquicas das organiza•›es modernasÕ.

C

APêTULO2.

C

ONTEXTO DA CIæNCIA NA ATUALIDADE2.1. INTRODU‚ÌO

Vivemos um tempo de inquietude, de grande questionamento cient’fico e social a respeito do conhecimento e das bases sobre as quais assentam as cren•as, as l—gicas, os padr›es, as institui•›es, as artes, os tratos e tratados, o estilo a vis‹o e imagina•‹o de vida da sociedade contempor‰nea. De acordo com o soci—logo portugu•s Boaventura de Sousa Santos (1940- ), vivemos (mais) um momento da hist—ria da humanidade em que existe Ò[...] a ideia, hoje partilhada por muitos, de estarmos numa fase de transi•‹oÓ (SANTOS, 1987, p.2), que acontece em grande medida porque,

[...] verificamos que os grandes cientistas que estabeleceram e mapearam o campo te—rico em que ainda hoje nos movemos viveram ou trabalharam entre o sŽc. XVIII e os primeiros vinte anos do sŽc. XX, de Adam Smith e Ricardo a Lavoisier e Darwin, de Marx e Durkheim a Max Weber e Pareto, de Humboldt e Plank a PoincarŽ e Einstein. E de tal modo Ž assim que Ž poss’vel dizer que em termos cient’ficos vivemos ainda no sŽc. XIX [...] (SANTOS, 1987, p.1).

Nessa linha, o filosofo franc•s Edgar Morin (1921- ) Ž enf‡tico ao afirmar que Òestamos ainda na prŽ-hist—ria do esp’rito humano [e] s— o pensamento complexo nos permitir‡ civilizar nosso conhecimentoÓ (1991, p. 20), ao que acrescenta um desafio:

Ent‹o fa•o a aposta de que entramos na verdadeira Žpoca da revolu•‹o paradigm‡tica profunda, digamos talvez mais radical que a do sŽculo XVI-XVII. Creio que participamos de uma transforma•‹o secular que Ž muito dificilmente vis’vel porque n‹o dispomos do futuro que nos permitiria considerar o cumprimento da metamorfose (MORIN, 1991, p. 117).

era est‡velÓ (CASTELLS, 1999, p.67). O final do sŽc. XX e inicio do sŽc. XXI configuram um desses momentos hist—ricos que neste caso inclui a Ò[...] transforma•‹o da nossa Ôcultura materialÕ pelos mecanismos de um novo paradigma tecnol—gico que se organiza em torno da tecnologia da informa•‹oÓ (CASTELLS, 1999, p.67).

De um ponto de vista eminentemente sociol—gico, o consagrado soci—logo franc•s Alain Touraine (1925- ), alegadamente pai da express‹o Ôsociedade p—s-industrialÕ, advoga que vivemos momentos de Òinquietude, ou mesmo angustia, devidas ˆ perda das nossas refer•ncias habituaisÓ em face de um processo de Òdecomposi•‹o socialÓ a que assistimos. Touraine Ž extremamente enf‡tico na sua argumenta•‹o e expressa certo pessimismo quando conclui que Òa crise e a decomposi•‹o do paradigma social da vida social criaram um caos onde se engolfaram a viol•ncia, a guerra, a domina•‹o dos mercados que escapam a qualquer regula•‹o social Ð mas tambŽm a obsess‹o identit‡ria dos comunitarismos.Ó (TOURAINE, 2006, p.11-25).

Anthony Giddens (1938- ), reconhecido soci—logo ingl•s, falando a prop—sito dos desafios que se colocam ao desenvolvimento da sociologia, retrata um contexto social contempor‰neo em vertiginosa mudan•a e escreve que

vivemos numa Žpoca de maci•a transforma•‹o social. No decorrer de apenas dois sŽculos, tiveram lugar avassaladoras mudan•as sociais que, nos dias de hoje s‹o ainda mais aceleradas. Tais mudan•as, que se originaram na Europa Ocidental, fazem-se sentir agora por toda a parte. Elas dissolveram totalmente as formas de organiza•‹o social em que a humanidade viveu durante milhares de anos (GIDDENS, 1984, p.11).

encontra-se em andamento profunda transforma•‹o nas empresas. Forjada pela digitaliza•‹o, pela ubiquidade da conectividade e pela globaliza•‹o, essa metamorfose alterar‡ de maneira radical a pr—pria natureza das organiza•›es de neg—cios e suas abordagens ˆ cria•‹o de valor para os clientes e consumidores. Nenhum setor ser‡ imune ˆ tend•ncia (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008, p.9).

S‹o questionamentos profundos os que assolam os indiv’duos e as comunidades sobre os sentidos das suas vidas, de suas atividades e de que forma a evolu•‹o cient’fica e o acumular de conhecimento cient’fico se relaciona com a vida pr‡tica e mundana da sociedade contempor‰nea, sendo apropriado Ò[...] perguntar pelo papel de todo o conhecimento cient’fico acumulado no enriquecimento ou no empobrecimento pr‡tico das nossas vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou negativo da ci•ncia para a nossa felicidadeÓ (SANTOS, 1987, p.2).

Nesta linha importa recordar, sobretudo para quem trabalha e/ou pesquisa em qualquer ‡rea relacionada com a informa•‹o, e em particular na ‡rea de Ci•ncia da Informa•‹o (CI), as palavras de Aldo Barreto por serem, para alŽm de palavras de impacto, inspiradoras e instigantes quando diz que

[...] o destino final, o objetivo do trabalho com a informa•‹o Ž promover o desenvolvimento do indiv’duo do seu grupo e da sociedade. Entendemos desenvolvimento de uma forma ampla, como um acrŽscimo de bem estar, um novo est‡gio de qualidade de conviv•ncia alcan•ado atravŽs da informa•‹o. A a•‹o social maior Ž fazer a luz brilhar para cada ser humano atravŽs da informa•‹o como mediadora do conhecimento (BARRETO apud CAPURRO, 2003).

Repensar continuadamente a informa•‹o significa, tambŽm, ambicionar projetar o ser humano em estruturas antropo-sociotŽcnicas mais amplas do que as organiza•›es fixadas e fixas por esquemas organizacionais burocr‡ticos, que mal descrevem o funcionamento das mesmas e que pouco contribuem para o ÔacrŽscimo de bem estarÕ e de qualidade de conviv•ncia que a informa•‹o pode e deve proporcionar.

2.2. PARADIGMA DOMINANTE: A CIæNCIA MODERNA

desenvolvendo ao longo dos sŽculos seguintes, estando intimamente ligados ˆs obras de pensadores como Francis Bacon (1561-1626), Galileu Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630), Thomas Hobbes (1588-1679), RenŽ Descartes (1596-1650) e depois de John Locke (1632-1704), Isaac Newton (1643-1726), Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776), Immanuel Kant (1724-1804), Auguste Comte (1798-1857), ƒmile Durkheim (1858-1917) e Max Weber (1864-1920). O pensamento cient’fico passa a caracterizar-se por aquilo que ficou conhecido como o racionalismo cartesiano de Descartes e pelo empirismo de Locke e Hume cujos trabalhos, fundados nos de Bacon e Hobbes, desembocaram no positivismo dos sŽc. XVIII e XIX, estendendo-se nessa fase ˆs ci•ncia sociais atravŽs de autores como Comte, considerado o fundador do positivismo e da sociologia (CRETELLA JòNIOR, 1973; SANTOS, 1987; CARVALHO FERREIRA et al., 1995; THUAN, 1999; BURKE, 2003; HALL, 2006; DORTIER, 2009; SIMMONS, 2011). ÒO nascimento do Ôindiv’duo soberanoÕ, entre o Humanismo Renascentista do sŽculo XVI e o Iluminismo do sŽculo XVIII, representou um ruptura importante com o passadoÓ (HALL, 2006, p. 25). Rompendo com o teocentrismo dos sŽculos anteriores, isto Ž, com a ideia de Deus no centro do pensamento filos—fico, o humanismo renascentista colocou o homem no centro do universo. Esse movimento filos—fico foi determinante para que esse per’odo conhecido como Iluminismo, se tenha erigido e caracterizado em torno da Ò[...] imagem do Homem racional, cientifico, libertado do dogma e da intoler‰ncia [...]Ó (HALL, 2006, p. 26).

Descartes formulou muito bem esse principio de disjun•‹o [...]Ó (MORIN, 1991, p.80). A sua obra fundamental Ž o ÔDiscurso sobre o MŽtodoÕ (1637)1, onde desenvolve e explicita o mŽtodo cartesiano, composto por quatro regras b‡sicas (verificar, analisar, sintetizar e enumerar). O seu nome e o mŽtodo por ele desenvolvido, d‹o origem ˆ classifica•‹o de formas de pensar e agir eminentemente racionais, o cartesianismo (CRETELLA JòNIOR, 1973, p.101; DAMçSIO, 1996; BURKE, 2003).

Entretanto, foi atravŽs da obra de Newton que a ci•ncia moderna atingiu o seu apogeu. Newton apresenta ˆ comunidade cient’fica os ÔPrinc’pios Matem‡ticos da Filosofia NaturalÕ, ou simplesmente ÔPrincipia MathematicaÕ (1687)2, ao usar o mŽtodo de Descartes como guia metodol—gico de investiga•‹o, a capacidade de abstra•‹o do mundo f’sico da mesma forma que Galileu tinha feito e a axiom‡tica do matem‡tico grego Euclides (360-295 a.c.) para sistematizar suas descobertas. Newton prop™s a unifica•‹o das leis da mec‰nica celeste e da mec‰nica terrestre, separadas anteriormente, construindo assim um conjunto unificado de leis da natureza. Esta extraordin‡ria contribui•‹o cient’fica de Newton, constitui ainda, atŽ aos dias atuais, um dos principais programas de f’sica te—rica, denominado de Teoria do Campo Unificado que objetiva sintetizar num œnico conjunto de equa•›es, a a•‹o das for•as fundamentais da natureza, as for•as gravitacionais, eletromagnŽticas e nucleares. (SANTOS, 1987; SIMMONS, 2011, p.23). O pensamento e os trabalhos de Newton, organizados na ÔPrincipia MathematicaÕ provocaram uma quebra de paradigma, uma mudan•a profunda na vis‹o de mundo. Esse novo paradigma torna-se dominante e a partir de ent‹o os conceitos de espa•o e tempo s‹o absolutos, o tempo flui homogeneamente e Ž assumida a exist•ncia do espa•o e tempo independentemente do observador. Esses princ’pios marcam o in’cio de uma vis‹o cient’fico-filos—fica conhecida como determinismo mecanicista e um dos desdobramentos dessa vis‹o Ž a tentativa de se descrever e compreender o todo atravŽs de sua redu•‹o ˆ investiga•‹o das partes isoladas, dando origem ao que se denomina reducionismo. (SIMMONS, 2011, p.23).

No plano social, as obras de Bacon, Giovanni Battista Vico (1668-1744) e Montesquieu criaram as funda•›es para que Auguste Comte acreditasse que, da mesma forma que era

1 [Discours de la Methode]

poss’vel descobrir as leis da natureza, seria igualmente poss’vel descobrir as da sociedade (CRETELLA JòNIOR, 1973, p.131; SANTOS, 1987, p.6; CARVALHO FERREIRA et al., 1995, p.50/72). De tal forma assim era que

[...] Comte tinha ponderado chamar ÔF’sica SocialÕ ˆ ci•ncia da sociedade a que aspirava. PorŽm, alguns meses antes dele, um erudito belga, Adolphe QuŽtelet, matem‡tico e astr™nomo, precursor da Demografia, apropriou-se do termo para aplic‡-lo a uma nova ci•ncia (o estudo estat’stico das popula•›es humanas) e difundiu-o atravŽs dos seus escritos. Irado e desgostoso, Comte tem de renunciar ˆ patente, batizando a sua ci•ncia com o nome de Sociologia, neologismo constru’do a partir de socius (ÔsociedadeÕ em latim) e logos (ÔsaberÕ em grego) (DORTIER, 2009, p. 52).

De fato, ÔF’sica SocialÕ representava bem as inten•›es de Comte, que nutria a vontade de estabelecer uma ÔverdadeiraÕ ci•ncia social, preocupada em encontrar leis, tal como a ÔF’sica NaturalÕ. ÔDescobrir as leis da sociedadeÕ Ž um dos principais princ’pios do que ficou conhecido como filosofia positiva, estado positivo ou do positivismo de Comte.

Nas vertentes econ™mica e da administra•‹o da ci•ncia moderna merecem destaque Adam Smith (1723-1790), LŽon Walras (1834-1910) e Max Weber (1864-1920). Smith considera que o comercio tra•a o caminho da prosperidade e da defesa dos interesses dos agentes econ™micos, os quais se pressup›e terem todos a ganhar com combina•›es din‰micas entre a Ôm‹o invis’vel do mercadoÕ e a Ôdivis‹o do trabalhoÕ com a subsequente especializa•‹o produtiva. Estes dois conceitos, a Ôdivis‹o do trabalhoÕ e a Ôm‹o invis’vel do mercadoÕ, est‹o no bojo da concep•‹o moderna da vida socioecon™mica e influencia decisivamente o liberalismo econ™mico contempor‰neo. Entretanto, Ž importante compreender (e, por ventura, ir™nico) que o pai da economia moderna e do liberalismo econ™mico considerava que a sua principal obra n‹o era ÔA riqueza das na•›esÕ, mas sim a ÔTeoria dos sentimentos moraisÕ (1759)3 (CARVALHO FERREIRA et al., 1995, p.54), na qual expressa a convic•‹o de que

[...] a exist•ncia do mercado (da forma como o entendemos hoje) Ž, paradoxalmente, a condi•‹o necess‡ria para que se experimentem rela•›es humanas livres e desinteressadas, e desabroche a verdadeira amizade. Segundo Smith, gra•as ˆ exist•ncia dos mercados Ž poss’vel

superar a l—gica aliado/inimigo, livrar-se das rela•›es necess‡rias e de ÔstatusÕ (como as que se davam no mundo feudal) e recuperar uma condi•‹o de igualdade, sem a qual a amizade n‹o existe (BRUNI e ZAMAGNI, 2010, p.88).

Adam Smith Ž o pai da economia moderna e do liberalismo econ™mico contempor‰neo, mas a sua obra e pensamento s‹o tambŽm base para as teorias da reciprocidade, dos bens relacionais e da economia civil (BRUNI e ZAMAGNI, 2010, p.85).

Walras tinha como principal objetivo do seu trabalho responder ˆ pergunta: ÔQual Ž a sociedade mais justa?Õ, expresso na sua obra-prima ÔElementos da economia pol’tica puraÕ (1874)4 e na abundante literatura que elaborou. Walras prop›e um mŽtodo para os estudos econ™micos que se baseia em extrair, por observa•‹o da realidade, os tipos de cambio, oferta, procura, mercado, capitais, lucros, produtos, etc., e da’ inferir os tipos ideais dessas mesmas vari‡veis econ™micas para poder refletir acerca delas. ƒ assim que surge, com Walras, um dos principais pilares do pensamento econ™mico moderno ocidental, o do Homo economicus, do agente econ™mico racional de quem se espera que tome, sempre, a melhor decis‹o racional sobre o problema econ™mico com o qual Ž confrontado. A boa decis‹o econ™mica deve ser tomada sem qualquer influ•ncia das emo•›es na medida em que estas, por serem irracionais e n‹o cient’ficas, n‹o conduzir‹o a um resultado —timo. Mais tarde, o modelo do Homo economicus ser‡ a matriz conceitual do que ficou conhecido nos c’rculos econ™micos como a Ôescola das expectativas racionaisÕ (1961); o Homo economicus Ž tambŽm o ator central da ÔEconomia MonetaristaÕ e do pensamento e obra de Milton Friedman (1912-2006), Nobel da Economia em 1976, um dos mais destacados economistas do sŽculo XX e um dos mais influentes te—ricos do liberalismo econ™mico, que se torna hegem™nico no mundo ocidental a partir das Ôcrises de estagfla•‹oÕ que assolaram o mundo nos anos 1970 (DORTIER, 2009, p. 80).

Max Weber Ž considerado um dos pais da sociologia moderna, mas sua influ•ncia tambŽm p™de ser sentida em outras ‡reas como na economia e administra•‹o. A burocracia contempor‰nea e os sistemas organizacionais hier‡rquicos de comando e controle t•m sua origem no modelo burocr‡tico weberiano, adotado pelas organiza•›es produtivas emergentes da revolu•‹o industrial (CARVALHO FERREIRA et al., 1995, p.92). Esse modelo de

organiza•‹o, burocr‡tica de comando e controle, n‹o s— se perpetua atŽ aos dias atuais, como Ž hegem™nico, n‹o s— nas organiza•›es industriais como tambŽm em todos os demais tipos de organiza•‹o, publica ou privada, de qualquer setor de atividade.

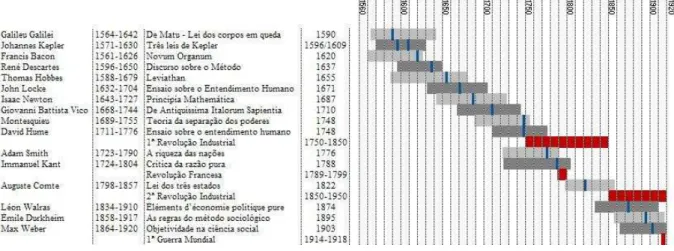

Como resumo ilustrativo dos pensadores e obras filos—ficas e cient’ficas centrais no paradigma dominante da ci•ncia, a figura 1 apresenta o enquadramento hist—rico de vida dos pensadores centrais no nascimento e desenvolvimento da ci•ncia moderna e da mais marcante obra de cada um desses autores. Os per’odos das suas vidas e as datas das suas principais contribui•›es para a ci•ncia moderna s‹o enquadrados com alguns eventos marcantes na hist—ria da Humanidade, como foram a Revolu•‹o Francesa, a Revolu•‹o Industrial e a 1» Guerra Mundial.

Figura 1. Pensadores e obras filos—ficas e cient’ficas centrais no paradigma dominante da ci•ncia.

Fonte: autor.

considerar o senso comum, tambŽm n‹o considera no seu corpo de conhecimentos, as artes e os estudos human’sticos como, por exemplo, os estudos hist—ricos, liter‡rios, filos—ficos ou teol—gicos (SANTOS, 1987). Sob o ponto de vista do paradigma dominante de tentar entender o mundo, a Òracionaliza•‹o consiste em querer prender a realidade num sistema coerente. E tudo o que, na realidade, contradiz esse sistema coerente Ž afastado, esquecido, posto de lado, visto como ilus‹o ou apar•nciaÓ (MORIN, 1991, p.74), afirmando ainda Morin que Òentre a paran—ia, a racionaliza•‹o e a racionalidade n‹o h‡ fronteira clara. Devemos sem cessar prestar aten•‹oÓ (p.75).

A l—gica e a matem‡tica ocuparam lugar central na ci•ncia moderna e da’ adv•m duas importantes consequ•ncias. Por um lado, o processo de conhecimento est‡ intimamente relacionado com a quantifica•‹o e o rigor cient’fico passa a ser, em grande medida, aferido pelo rigor das medi•›es - conhecer Ž medir e quantificar -, implicando que o que n‹o Ž quantific‡vel Ž cientificamente irrelevante. Por outro lado,

[...] o mŽtodo cientifico assenta na redu•‹o da complexidade. O mundo Ž complicado e a mente humana n‹o o pode compreender completamente. Conhecer significa dividir e classificar para depois poder determinar rela•›es sistem‡ticas entre o que se separou (SANTOS, 1987, p.5).

Procuram-se a ordem, a simplicidade e a organiza•‹o. A ci•ncia moderna procura sistematicamente dividir, classificar e modelizar o mundo, reagrupando depois conclus›es de an‡lises, procurando estabelecer rela•›es entre o que se dividiu anteriormente. Existe sempre o objetivo t‡cito de reduzir a complexidade do mundo.

eminentemente utilit‡rio e funcional, pois a capacidade de dominar e transformar o mundo s‹o entendidas como mais importantes do que compreender profundamente o real. TambŽm central no paradigma dominante da ci•ncia Ž a ideia de que a ci•ncia deve promover um maior e melhor uso dos recursos naturais, colocando-os ˆ disposi•‹o de consumo do Homem.

2.3. CRISE DO PARADIGMA DOMINANTE.

Entretanto, o que significa exatamente ÔparadigmaÕ? ÒUm paradigma Ž um tipo de rela•‹o l—gica (indu•‹o, conjun•‹o, disjun•‹o, exclus‹o) entre certo numero de no•›es ou categorias mestras. Um paradigma privilegia certas rela•›es l—gicas em detrimento de outras, e Ž por isso que um paradigma controla a l—gica do discursoÓ (MORIN, 1991, p.116). O professor e fil—sofo uruguaio Rafael Capurro (1945- ), a prop—sito dos paradigmas da informa•‹o, fala sobre o conceito e refere que paradigma, do grego paradeigma, Ž uma analogia, significa exemplificar e Ž Ò[...] um modelo que nos permite ver uma coisa em analogia a outraÓ, acrescentando que

como toda a analogia, chega o momento em que seus limites s‹o evidentes, produzindo-se ent‹o uma crise ou, como no caso de teorias cientificas, uma Ôrevolu•‹o cientificaÕ, na qual se passa de uma situa•‹o de Ôci•ncia normalÕ a per’odo Ôrevolucion‡rioÕ e em seguida o novo paradigma (CAPURRO, 2003).

Capurro fala de uma crise, ˆ qual Santos (1987) se refere como crise do paradigma dominante, a crise do modelo de racionalidade cientifica. Na opini‹o de diversos autores (ANDERSON, 1972; SANTOS, 1987; MORIN, 1991; DAMçSIO, 1996; CAPRA, 1996; CASTELLS, 1999; CAPRA, 2002; MORIN, 2002; CAPURRO, 2003; SOARES, 2004; TOURAINE, 2006; ANDERSON, 2009; JOHNSON, 2009; BRUNI e ZAMAGNI, 2010; SHIRKY, 2010, YUNUS, 2011), h‡ sinais muito fortes que indicam que essa crise est‡ a acontecer nos nossos dias, que Ž profunda e irrevers’vel. No seu livro, Ômodernidade l’quidaÕ, o soci—logo polaco Zigmunt Bauman (1925- ) refere que,

desempenhado pelo azar, e para a excepcionalidade, n‹o a normalidade, da ordem e do equil’brio (BAUMAN, 2001, p.156)

A crise do modelo de racionalidade cientifica ter‡ tido in’cio seminal ainda no sŽc. XVII por intermŽdio dos trabalhos iniciais em termodin‰mica, do f’sico franc•s Sadi Carnot (1796-1832), continuados pelo f’sico brit‰nico James Clerk Maxwell (1831-1879) e pelo f’sico austr’aco Ludwig Boltzmann (1844-1906), na medida em que esses trabalhos apontam o primeiro defeito da teoria de Newton, que n‹o prev• em suas equa•›es uma distin•‹o entre tempo passado e presente. De forma a contornar tal incoer•ncia, Ž formulada a Lei da Entropia5, que reflete a tend•ncia natural da energia de se dissipar e da ordem evoluir invariavelmente para a desordem, dando sentido ˆ vari‡vel tempo (SIMMONS, 2011, p. 91/160).

As dificuldades do modelo de racionalidade cient’fica em fazer face aos crescentes desafios da busca por conhecimento acentuam-se na primeira metade do sŽc. XX com dois acontecimentos de grande magnitude em termos cient’ficos como foram as leis de relatividade (1905) de Albert Einstein (1879-1955) e o princ’pio da incerteza (1927) de Werner Heisenberg (1901-1976) no ‰mbito da mec‰nica qu‰ntica6. Estas descobertas cient’ficas implicaram, por um lado, importantes altera•›es nos fundamentos da macro/astrof’sica com Einstein e, por outro lado, altera•›es igualmente importantes nos fundamentos da microf’sica com o enunciado de Heisenberg. A contribui•‹o de Heisenberg, que antecedeu a equa•‹o que descreve o comportamento do elŽtron (1928) de Paul Dirac (1902-1984), foi precedida e surgiu na esteira de diversos eventos, como foram a formula•‹o da teoria qu‰ntica por Max Planck (1858-1947) em 1900, o modelo do ‡tomo proposto por Niels Bohr (1885-1962) em 1913, a propriedade dual onda/part’cula da matŽria demonstrada por Luis Victor de Broglie (1892-1987) no inicio da dŽcada de 1920, a mec‰nica das ondas (1926) de Erwin Schršdinger (1887-1961) (SIMMONS, 2011, p.29/37/109/127/139/165).

Einstein, ao p™r em causa as leis de Newton que explicavam os comportamentos relativos ao movimento dos objetos f’sicos, abala seriamente o edif’cio da ci•ncia moderna demonstrando que o tempo e espa•o s‹o relativos e n‹o absolutos como pensava Newton (SIMMONS, 2011, p.29). Por outro lado, a mec‰nica qu‰ntica postula que n‹o Ž poss’vel medir ao mesmo tempo

5 Lei da Entropia ou a Segunda Lei da Termodin‰mica.

a posi•‹o e a velocidade das part’culas, significando esta importante descoberta que o observador interfere e altera os resultados de uma qualquer experi•ncia, rompendo definitivamente com um dos quesitos fundamentais do determinismo mecanicista de se conhecer exatamente as condi•›es iniciais (posi•‹o e velocidade) para descrever um fen™meno. O principio da incerteza de Heisenberg, demonstra, portanto, que h‡ sempre uma interfer•ncia estrutural do sujeito no objeto observado (SIMMONS, 2011, p.109). Ao mesmo tempo, que o princ’pio da incerteza p›e em causa a separa•‹o cl‡ssica da ci•ncia moderna entre sujeito e objeto, coloca tambŽm em causa, e por consequ•ncia, separa•›es de segunda ordem da ci•ncia moderna como org‰nico vs. inorg‰nico, humano vs. natureza. Estas descobertas cient’ficas estiveram na g•nese de profundas altera•›es no pensamento e pr‡tica cient’fica desde ent‹o, quer nas chamadas ci•ncias naturais quer nas ci•ncias humanas.

Jurgen Habermas (1929- ), a teoria dos sistemas sociais (1984) de Niklas Luhmann (1927-1998) e o pensamento complexo de Edgar Morin descrito nos seis volumes de ÔO mŽtodoÕ (1977/1980/1986/1991/2001 e 2004).

Todos estes pensadores t•m em comum uma nova maneira, por ventura mais sens’vel e significativa, de procurar perscrutar o mundo, um novo olhar cient’fico, um novo entendimento hol’stico, caracter’sticas essas que v•m promovendo uma mudan•a fundamental na compreens‹o humana da natureza do conhecimento cient’fico, tanto nas ci•ncias f’sicas, quanto nas ci•ncias biol—gicas e humanas, o que parece indiciar uma extraordin‡ria transforma•‹o cultural (CAPRA, 1996). Estas (entre outras) importantes descobertas e enunciados cient’ficos das œltimas dŽcadas, vieram propiciar uma profunda reflex‹o epistemol—gica sobre o conhecimento cient’fico e v•m promovendo o aparecimento e desenvolvimento de um novo paradigma n‹o s— cient’fico, mas tambŽm social. Para Santos (1987, p.13), todas estas teorias t•m uma voca•‹o hol’stica e conformam aquilo a que chama de paradigma emergente.

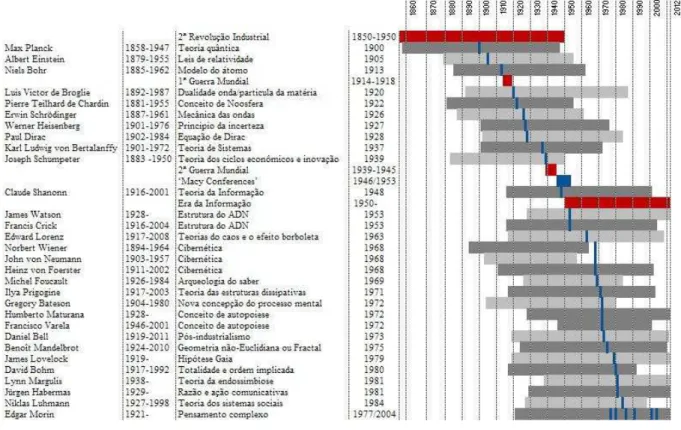

Figura 2. Pensadores, obras, descobertas e eventos cient’ficos centrais no paradigma emergente da ci•ncia.

Como resumo ilustrativo dos pensadores, das obras, descobertas e eventos cient’ficos centrais no paradigma emergente da ci•ncia, a figura 2 apresenta o enquadramento hist—rico de vida dos pensadores centrais no nascimento e desenvolvimento desse movimento transdisciplinar e convergente de pensamento e da mais marcante obra ou descoberta de cada um desses autores. Os per’odos das suas vidas e as datas das suas principais contribui•›es para a ci•ncia s‹o enquadrados com alguns eventos marcantes na hist—ria da Humanidade, como foram a 2» Revolu•‹o Industrial, as Guerras Mundiais e a atual Era da informa•‹o e do conhecimento.

Neste contexto, o fil—sofo, f’sico e economista hœgaro-brit‰nico Michael Polanyi (1891-1976), na sua obra ÔPersonal Knowledge: Towards a Post-Critical PhilosophyÕ (1958), desafia a concep•‹o dominante da ci•ncia, assente na disjun•‹o de subjetividade e objetividade, ao argumentar em favor de uma concep•‹o de conhecimento que rejeita o car‡ter impessoal e objetivo ao mesmo tempo em que considera ser o ato de conhecimento uma forma de compreens‹o ativa que requer capacidade participativa do sujeito cognoscente em todos os processos cognitivos. Na concep•‹o de conhecimento de Polanyi h‡ um certo regresso ao sujeito com impulso elementar para a compreens‹o do mundo com que interage e nesse sentido,

prop›e-se substituir o ideal impessoal de um conhecimento cient’fico totalmente desprendido do sujeito, por uma alternativa que centra a sua aten•‹o no envolvimento pessoal daquele que conhece em todos os processos de compreens‹o: a ci•ncia, neste enquadramento, Ž reconduzida ao mundo da cultura integral, e ao empenho pessoal para encontrar o sentido de toda a experi•ncia humana (SOARES, 2004, p. 21).

O f’sico e escritor Fritjof Capra (1939- ) prop™s uma s’ntese global que integra no mesmo contexto as importantes descobertas referidas anteriormente e refere-se ao novo paradigma que emerge deste clima intelectual e espiritual da contemporaneidade como ecologia profunda. Para o autor,

estamos todos encaixados nos processos c’clicos da natureza (e, em œltima an‡lise, somos dependentes desses processos) (CAPRA, 1996, p.25).

Fundado em ensinamentos da tradi•‹o oriental, de que a diferencia•‹o das coisas do mundo Ž

maya, Ž ilus‹o, que Ôtudo Ž umÕ, Capra assume uma ruptura com as dicotomias cl‡ssicas do pensamento moderno como sejam humano vs. natureza, material vs. espiritual e ci•ncia vs. religi‹o, e expressa essa ruptura de forma muito clara quando diz que,

em œltima an‡lise, a percep•‹o da ecologia profunda Ž percep•‹o espiritual ou religiosa. Quando a concep•‹o de esp’rito humano Ž entendida como o modo de consci•ncia no qual o indiv’duo tem uma sensa•‹o de pertin•ncia, de conexidade, com o cosmos como um todo, torna-se claro que a percep•‹o ecol—gica Ž espiritual na sua ess•ncia mais profunda. N‹o Ž, pois, de surpreender o fato de que a nova vis‹o emergente da realidade baseada na percep•‹o ecol—gica profunda Ž consistente com a chamada filosofia perene das tradi•›es espirituais, quer falemos a respeito da espiritualidade dos m’sticos crist‹os, da dos budistas, ou da filosofia e cosmologia subjacentes ˆs tradi•›es nativas norte-americanas (CAPRA, 1996, p.26).

As concep•›es expressas por Capra t•m reminisc•ncias no conceito de Ôm—nadeÕ do pan-psiquismo de Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), relacionam-se intimamente com Ôa mente mais amplaÕ de que fala Gregory Bateson, tem grandes paralelos com a no•‹o que Teilhard de Chardin cunhou com o termo ÔnoosferaÕ, que significa o sistema que congrega todas as mentes conscientes, e que para Morin Ž o Òmundo vivo, virtual, e imaterial constitu’do de informa•›es, representa•›es, conceitos, ideias, mitos, que disp›em de uma relativa autonomia dependendo completamente dos nossos esp’ritos e da nossa culturaÓ (MORIN, 2002, p.58). Nessa esteira do n‹o dualismo, a f’sica e a biologia contempor‰nea Òp›em em causa a distin•‹o entre org‰nico e inorg‰nico, entre seres vivos e matŽria inerte e mesmo entre o humano e o n‹o humanoÓ (SANTOS, 1987, p.13).

cientista seja um ignorante especializado e faz do cidad‹o comum um ignorante generalizado (SANTOS, 1987, p.20). Ao dividir o conhecimento em absolutamente tudo, vamo-nos tornando, cada vez mais, especialistas em absolutamente nada ou ignorantes em, genericamente, tudo.

Na Ônova ci•nciaÕ, a fragmenta•‹o n‹o Ž disciplinar e sim tem‡tica. A abordagem aos desafios do conhecimento Ž hol’stica e faz-se valer do arcabou•o te—rico de diversas ‡reas, tantas quantas possam aportar novas possibilidades de conhecimento ao tema estudado ou, de outra forma, o paradigma emergente Òincentiva os conceitos e as teorias desenvolvidas localmente a emigrarem para outros lugares cognitivos, de modo a poderem ser utilizadas fora do seu contexto de origemÓ (SANTOS, 1987, p.18). No que ao mŽtodo diz respeito, este tipo de conhecimento Ž gerado atravŽs de um processo Òrelativamente imet—dicoÓ e Òconstitui-se a partir de uma pluralidade metodol—gica. Cada mŽtodo Ž uma linguagem e a realidade responde a l’ngua em que Ž perguntadaÓ (SANTOS, 1987, p.18).

Assim, aquilo a que se convencionou chamar de ci•ncia moderna, o paradigma dominante, a ci•ncia que tem como pilares estruturantes os pensamentos de Descartes e Newton, o modelo de racionalidade, o positivismo, podem caracterizar-se atravŽs de diversos atributos como sejam a dualidade e dissocia•‹o entre sujeito/objeto, dom’nio e controle sobre objeto, mŽtodo, predi•‹o, causalidade, linearidade, determinismo, mecanicismo, ordem, quantifica•‹o, sistemas fechados, reducionismo, estabilidade, stock, certeza; a ci•ncia visa eminentemente a a•‹o e a manipula•‹o. Em contraponto, o que Ž conhecido como a ci•ncia p—s-moderna, a Ônova ci•nciaÕ ou a ci•ncia da complexidade est‡ estreitamente associados a conceitos de n‹o-dualidade, uni‹o sujeito/objeto, n‹o-linearidade, imprevisibilidade, complexidade, dinamismo da rela•‹o entre as partes, alta sensibilidade ˆs condi•›es iniciais, auto-organiza•‹o ou autopoiese, evolu•‹o, adaptatividade, criatividade, qualifica•‹o, sistemas abertos, instabilidade, conectividade, fluxo, emerg•ncia, incerteza; a ci•ncia visa eminentemente o entendimento e a compreens‹o. A seguinte cita•‹o de Morin Ž, em simult‰neo, s’ntese e extrapola•‹o do supracitado:

camada profunda da realidade que, justamente por ser profunda, n‹o encontra tradu•‹o em nossa l—gica (MORIN, 1991, p.72)

Estas ÔnovasÕ perspectivas do homem, da natureza e de suas rela•›es s‹o, sob muitos prismas, dificilmente compagin‡veis com as vis›es propostas pela ci•ncia cl‡ssica. A ci•ncia da complexidade prop›e,

em vez de eternidade, a hist—ria; em vez de determinismo, a imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetra•‹o, a espontaneidade e a auto-organiza•‹o; em vez de reversibilidade, a irreversibilidade e a evolu•‹o; em vez da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente (SANTOS, 1987, p.10).

Esta perspectiva cientifica da complexidade (mas que n‹o de completude), este entendimento ÔcomplexoÕ do mundo e da vida fundada no modelo das redes, n‹o nos foi trazidos por Ôgrande figurasÕ ou por Ôobras marcantesÕ com foi apan‡gio da ci•ncia moderna. Foi burilada, n‹o iterativamente, por uma mir’ade de trabalhos e autores que desde as primeiras dŽcadas do sŽculo XX v•m construindo novos paradigmas, n‹o disjuntos, conexos, que v‹o representando faces diferentes da mesma realidade œnica.

Esta disserta•‹o de mestrado funda-se nesta perspectiva epistemol—gica da complexidade, e nas redes como topologia fundamental da ÔvidaÕ nas suas diversas acep•›es. Em particular, neste estudo, as redes s‹o entendidas como a topologia fundamental da Òvida social da informa•‹oÓ (BROWN e DUGUID, 2001) em organiza•›es.

2.4. PENSAMENTO COMPLEXO

Complexo Ž, segundo o dicion‡rio InfopŽdia da l’ngua portuguesa, um conjunto de coisas, fatos ou circunst‰ncias que t•m rela•‹o entre si; composto por diversos elementos inter-relacionados; que abrange ou encerra v‡rias coisas ou ideias; que pode ser considerado de v‡rios pontos de vista; Ž complicado, intricado. Etimologicamente, complexo vem do latim, ÔcomplexusÕ que quer dizer "aquilo que Ž entrela•ado ou tecido junto" (MORIN, 1991, p.17), remetendo portanto para a imagem de rede.

ensina-nos, desde a escola elementar, a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (mais do que reconhecer as suas solidariedades), a separar os problemas, mais do que a religar e integrar. Leva-nos a reduzir o complexo ao simples, isto Ž, a separar o que est‡ ligado, a decompor, e n‹o a recompor, eliminar tudo que traz desordens ou contradi•›es no nosso entendimento (MORIN, 2002, p. 15).

Sobre complexidade, Morin ensina que

ˆ primeira vista, a complexidade Ž um tecido [...] de constituintes heterog•neos inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do uno e do mœltiplo. Na segunda abordagem, a complexidade Ž efetivamente o tecido de acontecimentos, a•›es, intera•›es, retroa•›es, determina•›es, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal. Mas ent‹o a complexidade apresenta-se com os tra•os inquietantes da confus‹o, do inextric‡vel, da desordem, da ambiguidade, da incerteza [...] Da’ a necessidade, para o conhecimento, de p™r ordem nos fen™menos ao rejeitar a desordem, de afastar o incerto, isto Ž, de selecionar os elementos de ordem e de certeza, de retirar a ambiguidade, de clarificar, de distinguir, de hierarquizar [...] Mas tais opera•›es, necess‡rias ˆ inteligibilidade, correm o risco de a tornar cega se eliminarem os outros caracteres do complexus; e efetivamente, como o indiquei, elas tornam-nos cegos (MORIN, 1991, p.17).

Este paradoxo entre ÔUnoÕ e o ÔMœltiploÕ Ž proposto na seguinte receita:

Junte a causa e o efeito, e o efeito voltar-se-‡ sobre a causa, por retroa•‹o, e o produto ser‡ tambŽm produtor. Voc• vai distinguir essas no•›es e junt‡-las ao mesmo tempo. Voc• vai juntar o Uno e o Mœltiplo, voc• vai uni-los, mas o Uno n‹o se dissolver‡ no Mœltiplo e o Mœltiplo far‡ ainda assim parte do Uno (MORIN, 1991, p.81).

(1932- ) em ÒA identidade cultural na p—s-modernidadeÓ (HALL, 2006). Parece ser evidente que as novas tecnologias da informa•‹o v•m desafiando os conceitos de soberania, autossufici•ncia e identidade do indiv’duo e a pr—pria base da cultura ocidental desde a GrŽcia antiga, sendo essa ideia refor•ada por Castells ao citar Raymond Barglow, psic—logo autor de ÔThe crisis of the self in the Age of InformationÕ, quando diz que Òembora aumentem a capacidade humana de organiza•‹o e integra•‹o, ao mesmo tempo os sistemas de informa•‹o e a forma•‹o de redes subvertem o conceito ocidental tradicional de um sujeito separado, independenteÓ (CASTELLS, 1999, p.58).

Baseando-se, sobretudo, na teoria dos sistemas e no conceito de auto-organiza•‹o e autopoiese de Maturana e Varela, Morin dedica-se ˆ elabora•‹o de ferramentas mentais com o prop—sito de endere•ar a complexidade. Para este fil—sofo,

a abordagem da complexidade deve apontar v‡rios desafios: pensar a articula•‹o entre sujeito e objeto do conhecimento; pensar o cruzamento dos diversos fatores (biol—gico, econ™mico, cultural, psicol—gico...) que se combinam em qualquer fen™meno humano; pensar os la•os indissolœveis entre ordem e desordem; abordar os fen™menos humanos tendo em conta as intera•›es, os fen™menos de emerg•ncia, de auto-organiza•‹o; pensar o acontecimento no que ele tem de criador, singular e irredut’vel (DORTIER, 2009, p.252).

Entretanto, e para alŽm de desenvolver os princ’pios filos—ficos para abordagem aos temas da complexidade, Morin prop›e-se aplicar a sua abordagem ao estudo dos fen™menos sociol—gicos concretos.

Da’ resulta uma vis‹o do mundo social em que ordem e desordem se misturam, onde as a•›es individuais e os acontecimentos s‹o ao mesmo tempo produtos e produtores da din‰mica social, onde os fen™menos de emerg•ncia, de auto-organiza•‹o e de bifurca•‹o s‹o constitutivos da ordem social (DORTIER, 2009, p. 252).

2.5. SISTEMAS COMPLEXOS

Entende-se porsistema complexo qualquer sistema constitu’do por elementos ou agentes, n‹o necessariamente em grande nœmero, que interagem entre si, formando uma ou mais estruturas que se originam das intera•›es entre tais agentes. De outra forma, um sistema complexo Ž qualquer sistema constitu’do por um Òconjunto de objetos que interagem entre si, competindo por algum tipo de recurso escasso, com a capacidade de se auto organizarem de tal forma que o fen™meno aparece por si s—, como que por magiaÓ (JOHNSON, 2009, p.4/5 - tradu•‹o livre do autor). Os sistemas complexos caracterizam-se por serem din‰micos, adaptativos, n‹o-lineares, ca—ticos, imprevis’veis, sens’veis ˆs condi•›es iniciais, abertos, sens’veis ao

feedback, auto organiz‡veis e emergentes, manifestando-se como redes din‰micas de intera•›es e rela•›es e n‹o agrega•›es de entidades est‡ticas (KIRSHBAUM, 1998; PALAZZO, 2004; JOHNSON, 2009, p.13).

Os mesmos autores explicam que um sistema Ž din‰mico quando se verificam constantes a•›es e rea•›es dos agentes que o constituem e que a capacidade de adaptar o seu comportamento a poss’veis mudan•as de eventos ambientais, confere ao sistema um car‡ter adaptativo. O controle de um sistema complexo din‰mico adaptativo tende a ser disperso, ou seja, n‹o centralizado e a coer•ncia do seu comportamento Ž possibilitada pela competi•‹o ou coopera•‹o (ou negocia•‹o) entre os agentes que comp›em o sistema. Outra caracter’stica de um sistema complexo din‰mico adaptativo Ž sua n‹o-linearidade, na medida em que n‹o h‡ rela•›es de causa e efeito diretas dos eventos que constituem os processos de evolu•‹o do sistema (KIRSHBAUM, 1998; PALAZZO, 2004; JOHNSON, 2009, p.13-15).

Quando agentes em um sistema trabalham individualmente, ou seja, com pouca ou nenhuma intera•‹o, o produto de sua atividade Ž, simplesmente, o cumprimento das tarefas a eles designadas. No entanto, quando os agentes de qualquer sistema trabalham interagindo, em rede, algo de novo e diferente pode resultar. A esse algo que Ž mais do que a soma dos resultados individuais chama-se emerg•ncia e consubstancia-se na exist•ncia de um padr‹o coerente que decorre das intera•›es entre os agentes do sistema em causa (CAPRA,1996, p. 78; ODELL, 1998; JOHNSON, 2009).

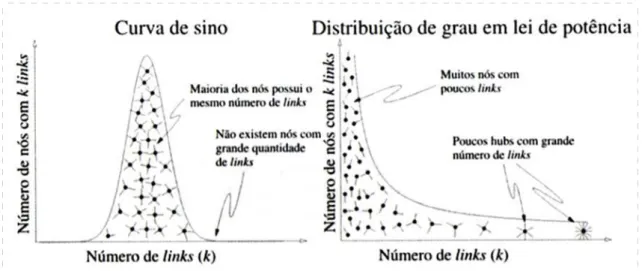

Sistemas complexos adaptativos s‹o casos particulares dos sistemas complexos. Estes, para alŽm de serem complexos na acep•‹o descrita acima, s‹o tambŽm adaptativos ou adapt‡veis na medida em que os seus comportamentos, individual e coletivo, mudam como resultado da experi•ncia e aprendizado. Tr•s conceitos fortes constituem a ess•ncia dos sistemas complexos adaptativos: autopoiese, emerg•ncia e redes (CAPRA,1996; PALAZZO, 2004; JOHNSON, 2009). Relativamente ˆ complexidade inerente ˆs redes, merecem relevo quatro fen™menos que lhes s‹o pr—prios e importantes para sua an‡lise: os mundos pequenos declarados em primeira inst‰ncia por Milgram (1967), a import‰ncia dos la•os fracos descoberta por Granovetter (1973 e 1983), a n‹o aleatoriedade das redes inferida por Watts e Strogatz (1998) e a caracteriza•‹o feita por Barab‡si (2002) das redes complexas, com crescimento e liga•‹o preferencial entre os seus n—s. Estes fen™menos caracter’sticos da complexidade das redes (entre outros) ser‹o abordados na se•‹o 5.2. ÔUma historia da ci•ncia de redesÕ.

poderiam ter sido previstos com base no conhecimento das propriedades dos objetos individuais. Uma das principais caracter’sticas dos sistemas complexos Ž a continuada intera•‹o entre os seus agentes constituintes, e

no sentido em que os agentes est‹o ligados atravŽs das suas intera•›es, os mesmos tambŽm podem ser pensados enquanto elementos que formam uma rede. Por esta raz‹o, as redes tornaram-se uma parte integral da Ci•ncia da Complexidade e, de fato para muitos cientistas na comunidade, o estudo da complexidade Ž sin™nimo do estudo de agentes ou objetos que interagem em rede (JOHNSON, 2009, p.13 - tradu•‹o livre do autor).

Porque, em grande medida, todos os desafios de conhecimento com que nos deparamos podem, de alguma forma, ser descritos como sistemas adaptativos complexos, a ci•ncia contempor‰nea, mais do que ter o foco nas situa•›es est‡veis, as perman•ncias, os equil’brios, busca estudar e compreender as evolu•›es, as crises, as instabilidades e essas intera•›es dos agentes. Nesse sentido, a ci•ncia tem tentado compreender a complexidade, contrapondo-se ao objetivo cient’fico cl‡ssico de entender a simplicidade fundamental das leis da natureza.

[...] a forma em que grupos de seres humanos tendem a ÔfazerÕ mercados financeiros, tr‰nsito, guerras ou conflito pode ser extraordinariamente semelhante, apesar das suas diferen•as em termos de localiza•‹o geogr‡fica, experi•ncia e conhecimento, l’ngua e cultura. Esta Ž uma das raz›es pelas quais os padr›es que emergem de tais sistemas complexos podem ser t‹o semelhantes Ð ou em termos tŽcnicos, os fen™menos emergentes t•m algumas propriedades universais. (JOHNSON, 2009, p. 69 Ð tradu•‹o livre do autor).

Em resumo, Ž poss’vel afirmar que um grupo de humanos competindo por algum recurso limitado Ž um excelente exemplo de um sistema complexo, sendo as guerras, os mercados e o tr‰nsito apenas alguns exemplos desses sistemas complexos. E sob esta perspectiva, Ž poss’vel argumentar que, no que diz respeito aos Ôsistemas sociais complexosÕ, parte do seu funcionamento e topologia s‹o fun•‹o da Ônatureza humanaÕ ou da Ôecologia humanaÕ. Quando deixados ˆ pr—pria sorte, aut™nomos, empossados das suas liberdades individuais e sem Ôm‹o invis’velÕ ou controlador central, os grupos humanos interagem de tal forma que produzem mercados, congestionamento e guerras com caracter’sticas semelhantes em diferentes pontos do globo e com contextos sociais e culturais diferentes.

C

APêTULO3.

S

OCIEDADE:

COMPLEXA,

EM REDE E DO CONHECIMENTO3.1. A SOCIEDADE COMO SISTEMA DE COMUNICA‚ÍES

Uma das formas de pensar a sociedade Ž atravŽs da perspectiva te—rica cl‡ssica da sociologia, inserida no paradigma da ci•ncia moderna, que ensina que as sociedades s‹o compostas por pessoas e pelas rela•›es entre elas, caracterizadas por lutas de classes e processos estruturados por rela•›es historicamente determinadas, de organiza•‹o e distribui•‹o de meios de produ•‹o e poder. Os meios de produ•‹o distribuem-se e s‹o apropriados de formas desiguais pelas v‡rias classes sociais dando origem a lutas sociais. A produ•‹o Ž organizada em rela•›es de classes que estabelecem as formas de consumo (uso e troca) dos produtos e da apropria•‹o e acumula•‹o dos excedentes de produ•‹o. O poder tem a ver com a imposi•‹o da vontade de uns sobre os outros tendo por base o estado e o seu monop—lio institucionalizado do uso da viol•ncia, como prop™s Maquiavel na sua teoria do Estado (CARVALHO FERREIRA, 1995, p. 22/92/155, p.22; MAQUIAVEL, 2000).

Mais recentemente, e j‡ evocando a teoria sist•mica, Giddens define sociedade como

um grupo, ou sistema, de modos institucionalizados de conduta. Falar de formas ÔinstitucionalizadasÕ de conduta social Ž referir-se a modalidades de cren•a e comportamento que ocorrem e recorrem Ð ou como expressa a terminologia da moderna teoria social, s‹o socialmente reproduzidas Ð no tempo e no espa•o (GIDDENS, 1984, p.15).

Na sua defini•‹o de sociedade ou sistema social, Capra come•a por explicar que os sistemas vivos se caracterizam pela tr’ade forma, matŽria e processo.

Quando estudamos os sistemas vivos a partir do ponto de vista da forma, constatamos que o padr‹o de organiza•‹o Ž o de uma rede autogeradora. Sob o ponto de vista da matŽria, a estrutura material de um sistema vivo Ž uma estrutura dissipativa, ou seja, um sistema aberto que se conserva distante do equil’brio. Por fim, sob o ponto de vista do processo, os sistemas vivos s‹o sistemas cognitivos no qual o processo de cogni•‹o est‡ intimamente ligado ao padr‹o de autopoiese (CAPRA, 2002, p. 84).

No decorrer dos seus argumentos o autor postula que a compreens‹o sist•mica da vida tambŽm pode ser aplicada ao dom’nio social se ˆ tr’ade descrita anteriormente acrescentarmos o ponto de vista do ÔsignificadoÕ que Ž usado como Òexpress‹o sintŽtica do mundo interior da consci•ncia reflexiva, que cont•m uma multiplicidade de caracter’sticas inter-relacionadasÓ (CAPRA, 2002, p. 85). Sob este ponto de vista, a compreens‹o da sociedade e dos fen™menos sociais tem de partir da integra•‹o destas quatro perspectivas: da forma enquanto rede autogeradora, da matŽria com estrutura dissipativa, do processo de cogni•‹o com padr‹o autopoiŽtico e do significado, do mundo interior dos conceitos, ideias, imagens e s’mbolos, isto Ž, da dimens‹o hermen•utica.

Philip Anderson foi pr•mio Nobel da f’sica em 1977 pelos seus estudos te—ricos e investiga•›es sobre a estrutura eletr™nica de sistemas magnŽticos e desordenados. Escreveu um artigo na Science em 1972 no qual afirmou que as agrega•›es de tudo, desde ‡tomos a pessoas, exibiam um comportamento complexo que n‹o podia ser previsto atravŽs da observa•‹o das partes componentes (ANDERSON, 1972, p.393). Partindo da proposi•‹o de que Biologia n‹o Ž s— qu’mica aplicada, e a qu’mica n‹o Ž s— f’sica aplicada, Clay Shirky, autor de ÔEles v•m ai: o poder de organizar sem organiza•›esÕ (2010)7, retoma os escritos de Anderson, afirmando que

[...] n‹o podemos compreender todas as propriedades da ‡gua ao estudar os ‡tomos que a constituem isoladamente. Este padr‹o no qual aglomerados exibem propriedades novas tambŽm se aplica ˆs pessoas. A sociologia n‹o Ž s— psicologia de grupos aplicada, e psicologia n‹o Ž s— biologia aplicada - os indiv’duos em ambientes de grupo exibem

comportamentos que ninguŽm consegue prever atravŽs do estudo de mentes individuais (SHIRKY, 2010, p.34).

Efetivamente, a g•nese desta abordagem pode estar nos escritos de um dos principais fil—sofos da complexidade, Edgar Morin, que j‡ anteriormente tinha constatado o fato de que,

se o conceitos de f’sica se amplia, se complexifica, ent‹o tudo Ž f’sica. Eu digo que ent‹o a biologia, a sociologia, a antropologia s‹o ramos particulares da f’sica; do mesmo modo, se o conceito de biologia se amplia, se complexifica, ent‹o tudo o que Ž sociol—gico e antropol—gico Ž biol—gico. A f’sica e tambŽm a biologia param de ser redutoras, simplificadoras e tornam-se fundamentais. Isto Ž quase incompreens’vel quando se est‡ no paradigma disciplinar em que f’sica, biologia, antropologia, [sociologia] s‹o coisas distintas separadas, n‹o comunicantes (MORIN, 1991, p.41)

Luhmann considera quatro tipos de sistemas que s‹o os n‹o vivos, vivos, ps’quicos e sociais e, ao caracterizar a sociedade como um sistema social que envolve a totalidade das comunica•›es, tudo o que n‹o Ž comunica•‹o n‹o faz parte do sistema, e portanto, n‹o sendo comunica•‹o, os sistemas vivos (que incluem as cŽlulas, os animais, o corpo humano, compostos por opera•›es vitais respons‡veis pela manuten•‹o do sistema) e o sistema ps’quico (que Ž a consci•ncia e Ž composto pelos pensamentos) s‹o ambiente do sistema social, isto Ž, os seres humanos e os pensamentos fazem parte do ambiente da sociedade. Entretanto, para Luhmann, o ambiente n‹o Ž aquilo que sobra quando se subtrai o sistema, sendo que

para a teoria de sistemas autorreferenciais o ambiente Ž antes de mais uma pressuposi•‹o da identidade do sistema, porque identidade Ž apenas poss’vel quando h‡ diferen•a É nem ontologicamente, nem analiticamente o sistema Ž mais importante do que o ambiente. Porque ambos s‹o o que s‹o apenas em rela•‹o ao outro (LUHMANN apud STOCKINGER, 1997).

Em resumo, importa reter que, a ideia forte Ž que a sociedade Ž concebida como a rede de comunica•›es em que as pessoas s‹o (ÔapenasÕ) os pontos de entrela•amento para a comunica•‹o.

3.2. AUTOPOIESE COM BASE EM INFORMA‚ÌO

Os sistemas vivos s‹o autopoiŽticos ou auto-organizados na medida em que produzem a sua pr—pria estrutura e todos os elementos que os comp›em, no entanto, como explica o cientista pol’tico e professor da UFPA Armin Mathis:

Enquanto Maturana/Varela restringem o conceito da autopoiesis a sistemas vivos, Luhmann o amplia para todos os sistemas em que se pode observar um modo de opera•‹o espec’fico e exclusivo, que s‹o, na sua opini‹o, os sistemas sociais e os sistemas ps’quicos. As opera•›es b‡sicas dos sistemas sociais s‹o comunica•›es e as opera•›es b‡sicas dos sistemas ps’quicos s‹o pensamentos. As comunica•›es dos sistemas sociais se reproduzem atravŽs de comunica•›es, e os pensamentos se reproduzem atravŽs de pensamentos (MATHIS, s.d., p.4).