Elle conduit selon nous à un enrichissement de la réflexion économique sur la qualité, avec la problématique de l'incertitude partagée sur les caractéristiques des biens. Les différends au sein de l’OMC3 montrent combien il est difficile d’établir des règles sanitaires communes lorsque les connaissances scientifiques ne sont pas stabilisées.

Plan de la thèse

Il s'agit d'étudier et d'évaluer les mécanismes sociaux, économiques et réglementaires mis en place pour répondre à l'impact déstabilisateur des initiatives privées d'exclusion des boues et aux demandes du monde agricole (création d'un fonds de compensation), afin de un consensus général sur la répartition des boues. La fragilité d'un tel consensus est soulignée, conduisant à la recherche de mécanismes supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement de ce marché, autour de l'idée de restaurer la confiance institutionnelle (fondée sur l'indépendance du contrôle du respect des boues aux normes de sécurité) et confiance conventionnelle (basée sur la mise en place d’un accord auto-renforcé).

PREMIERE PARTIE

- La théorie de la valeur chez les classiques : quelle place accordée à la qualité ?

- Les limites de l’hypothèse d’homogénéité des marchandises

Les analyses de Smith et Ricardo sur la valeur des matières premières se sont également penchées sur la question de la qualité des matières premières. Marx abordera brièvement la valeur d'usage, puis se concentrera sur la valeur d'échange des marchandises.

La prise en compte de l’incertitude qualitative dans les échanges

- Arrow et l’aléa moral : l’exemple des soins médicaux

- Akerlof et la sélection adverse

La qualité moyenne des voitures sur le marché est inférieure à ce qu’attendent les agents. La baisse des prix entraîne une diminution de la qualité moyenne des biens proposés sur le marché.

Les biens d’expérience, de recherche et de croyance

- Les biens de recherche et d’expérience (Nelson, 1970)

Il distingue deux manières d'obtenir des informations sur la qualité ou le prix des biens : la recherche et l'expérience. Les biens recherchés sont des biens dont la qualité est évaluée avant l'achat.

Les mécanismes permettant de réduire l’incertitude sur la qualité

- Les mécanismes de marché : les signaux

- Les contrats contingents

- Le modèle de Spence (1973)

- La publicité

- Les garanties

- La réputation

- La réglementation de la qualité

Leur modèle trouve une corrélation positive entre l’intensité de la publicité et la qualité du produit. Si les achats sont répétés (horizon infini), le consommateur peut fonder son appréciation de la qualité sur la réputation de l'entreprise.

Les insuffisances des signaux de qualité à résoudre l’asymétrie d’information

Cette situation pose la question de l'acheminement de l'information sur le contenu du signal. Les producteurs de biens sont aussi producteurs d'informations sur la qualité du bien : le bien et l'expertise de sa qualité sont produits par le même groupe de producteurs.

La place de la confiance en situation d’incertitude sur la qualité

- Définition de la confiance

- Distinction de différents types de confiance

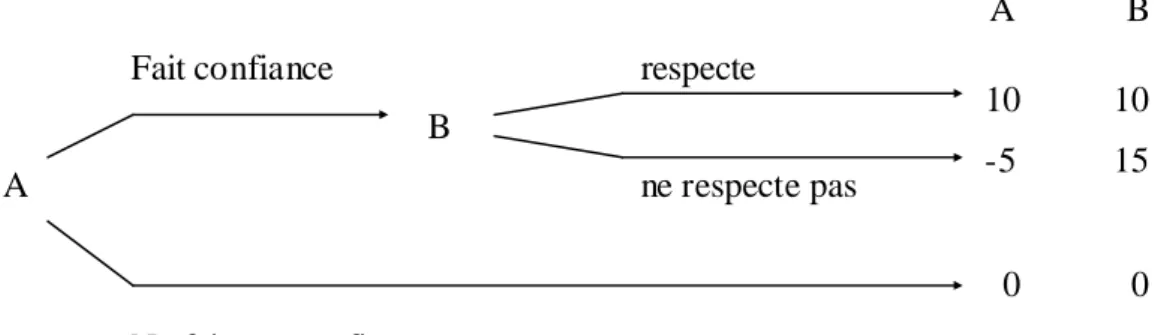

- La confiance contractuelle comme condition préalable à une relation marchande L’exemple du modèle d’Akerlof nous semble adéquat pour illustrer le problème du

- La confiance institutionnelle

- La confiance conventionnelle

- Quelques clarifications par rapport aux critiques vis à vis de l’utilisation de la confiance en économie

- Confiance et calcul

Quelques précisions concernant les critiques concernant l’utilisation de la confiance en économie. La référence à la « confiance » dans les transactions n'est qu'une situation d'arbitrage entre des choix, résultant d'un calcul.

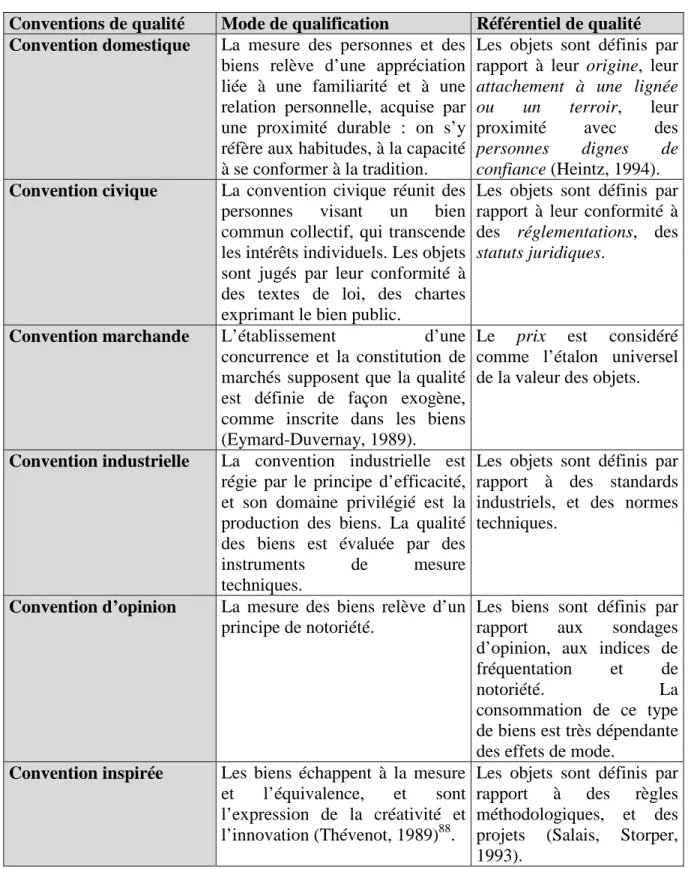

L’approche de l’incertitude sur la qualité par les conventions de qualité

- Définition générale d’une convention

- Les conventions de qualité

L’intégration de l’incertitude sur la qualité (asymétrie de l’information sur la qualité des biens) légitime la fonction de la convention comme ingrédient de la coordination du marché. L'accord sur la qualité des biens s'inscrit dans un « réseau ouvert d'acteurs (de nouveaux acteurs peuvent toujours émerger), hétérogène (les acteurs ont des intérêts divergents) et fluctuant (un accord à un moment donné peut ensuite être remis en question). Cependant, dans cette thèse nous défendons l’importance de former à la qualité des biens et services.

DEUXIEME PARTIE

Cependant, les travaux liés à la perception des risques par les consommateurs démontrent les différentes appréciations que les consommateurs ont des risques. 96 Les gens ont tendance à surestimer les risques associés à des événements à faible probabilité tels que le botulisme, les tornades ou les inondations. D’un autre côté, on a tendance à sous-estimer les risques qui ont une probabilité plus élevée de se produire, comme le cancer et les crises cardiaques (Viscusi et al., 2000).

La responsabilité en cas de dommages engendrés par l’utilisation du produit

La sécurité des produits pose le problème de la répartition des responsabilités (et donc des coûts) entre le consommateur et le producteur en cas de dommages liés à l'utilisation du bien. On distingue généralement trois types de règles de partage de responsabilité : La règle de responsabilité objective suppose que le producteur est responsable de toute défaillance du produit, quelle que soit l'utilisation du produit par le consommateur. La question de la responsabilité est moins critique car on suppose que le consommateur connaît pleinement les caractéristiques du produit (Marette et al., 2000).

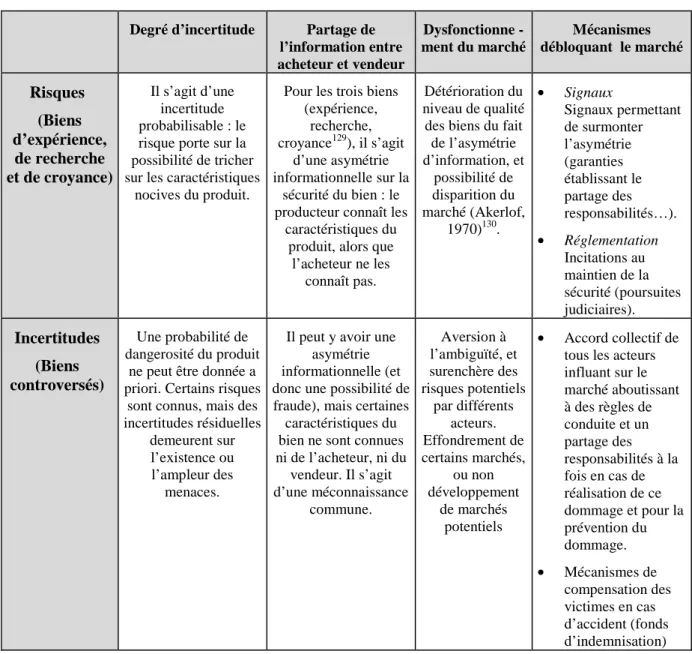

L’incertitude partagée sur les répercussions sanitaires et environnementales d’un bien

- L’incertitude partagée sur la qualité dans la littérature économique

- Incertitude et risque dans le domaine de la sécurité

- Risque et incertitude chez Knight

- Incertitude, risque et sécurité

Un autre article (Bös et Lülfesmann, 1996) traite de l'incertitude partagée dans le contexte d'un contrat concernant la réalisation d'un projet entre un gouvernement (qui finance le projet) et une entreprise (qui doit exécuter le projet). Dans le cadre de notre analyse, nous distinguerons deux types d’incertitude : l’incertitude résiduelle et l’incertitude radicale. Dans ce contexte de précautions, l'incertitude n'est pas radicale : le danger potentiel a été identifié et est considéré comme plausible.

Le concept de bien controversé 1. Définition des biens controversés

- La sécurité controversable d’un bien sur des bases scientifiques

- Leçons de l’étude d’un autre bien controversé : le marché de l’art

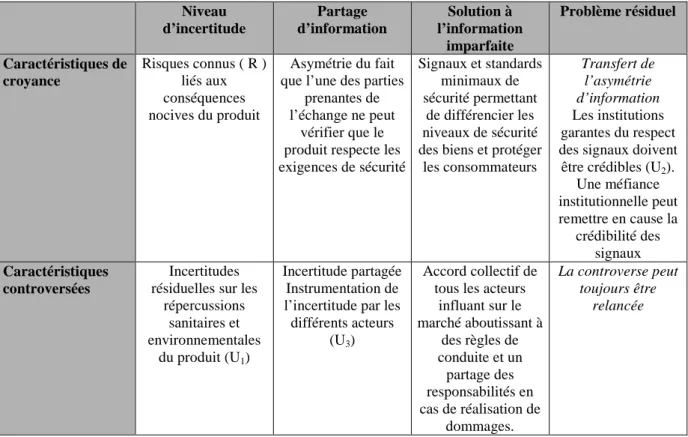

- Distinction entre les biens d’expérience, de recherche, de croyance et les biens controversés

- Les coûts d’information

- Des problèmes différents d’incertitude sur la sécurité

Ainsi, la controverse entre experts a un impact direct sur la valeur de l’œuvre sur le marché. Cela peut prendre des décennies avant que les connaissances sur les caractéristiques d’un produit soient stabilisées et concluantes. Ce sont les caractéristiques de l’expérience et de la croyance qui peuvent poser le plus de problèmes : le consommateur peut subir un préjudice du fait de la consommation ou de l’utilisation du bien.

Le risque de disparition d’un marché de biens controversés

- Le dysfonctionnement d’un marché de biens controversés

- Effets adverses d’une disparition d’un marché de biens controversés

- Une mauvaise allocation des ressources publiques de gestion des risques

- Le risque de contagion d’une norme de risque zéro à d’autres marchés

- La disparition d’un marché peut entraîner un équilibre sous-optimal

Dans ce contexte, l’incertitude sur les caractéristiques environnementales et sanitaires du produit est exacerbée par l’incertitude sur le comportement des autres acteurs du marché confrontés à cette incertitude. Il s'agit d'une incertitude probabiliste : le risque est lié à la possibilité de tricher sur les propriétés. La focalisation sur la recherche du « risque zéro » (et de l’absence d’incertitude), qui justifie la disparition d’un produit, peut engendrer les coûts suivants.

La coexistence de différentes caractéristiques

- Une clarification entre biens de croyance et biens controversés

- Une interdépendance entre les caractéristiques

Il est difficile de trouver des exemples de biens purement controversés pour lesquels seule une incertitude partagée sur les propriétés d’un bien est soulignée par les acteurs. De la même manière, on ne peut se contenter d’une vision qui sépare la définition de la qualité des biens de l’interprétation des acteurs. La sécurité des marchandises ouvre un certain chapitre dans l'étude de la qualité des marchandises.

Les boues de stations d’épuration urbaines

- Les boues et leur statut de déchet

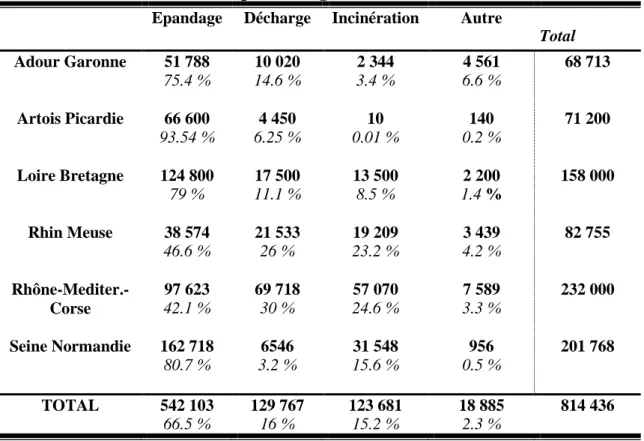

- La place des différentes filières de gestion des boues urbaines

- La prédominance de la filière de valorisation agricole

- La disparition prochaine de la filière de mise en décharge

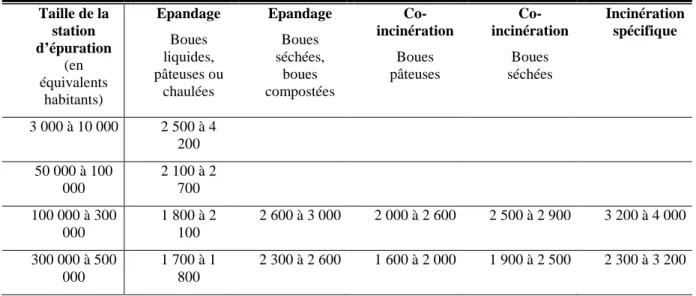

- L’incinération des boues : une filière coûteuse

Aussi, une nouvelle directive européenne du 26 avril 1999 a prévu une réduction progressive des dépôts de boues jusqu'en 2015. Avec la disparition progressive des dépôts, deux principaux modes de gestion des boues subsistent : la valorisation agricole et l'incinération. Il existe deux modes d'incinération des boues : l'incinération spécifique et la co-incinération (avec les ordures ménagères).

Le marché d’épandage et les risques sanitaires et environnementaux relatifs au boues de stations d’épuration

- L’évaluation des risques et les incertitudes résiduelles

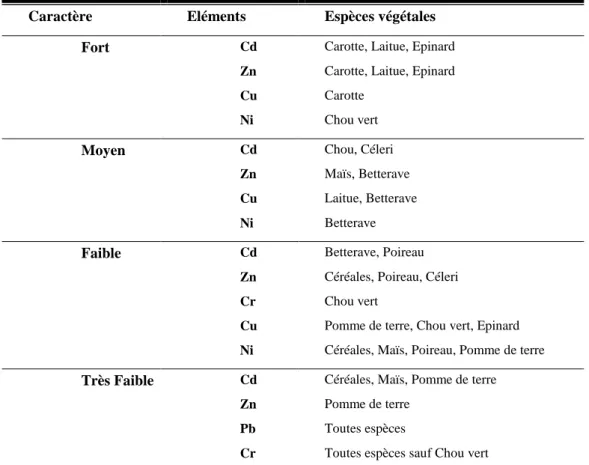

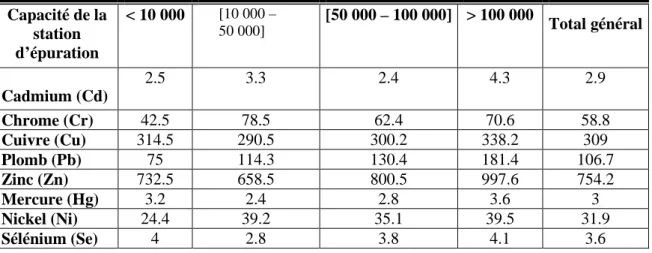

- Les éléments traces métalliques

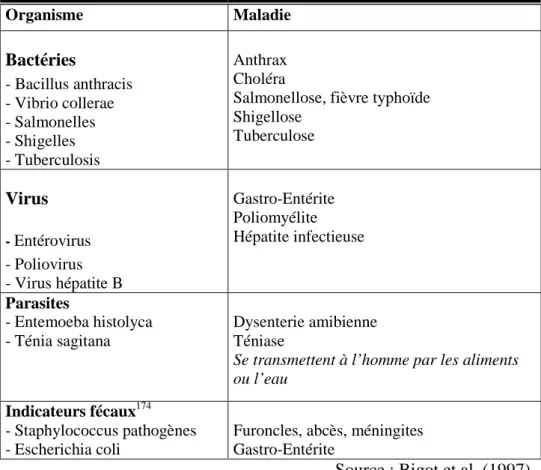

- Les éléments pathogènes

- Les micropolluants organiques

- La gestion des risques et l’encadrement réglementaire de la filière d’épandage La réglementation a été renforcée par l’adoption du décret n° 97-1133 du 8 décembre

- Une réglementation plus sévère mais un manque de garanties de contrôle

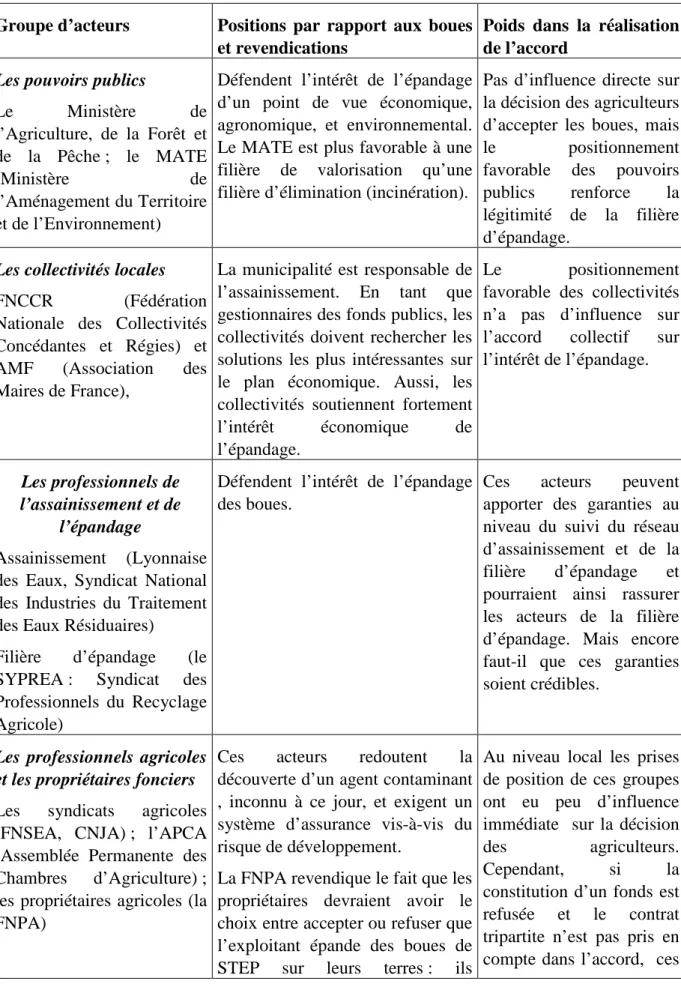

- Le positionnement des IAA, distributeurs, groupements de producteurs

- La charte Bonduelle

- La surenchère d’autres industries agro-alimentaires, de la distribution et des coopératives

- Les revendications des syndicats agricoles et des propriétaires fonciers

La remise en cause de la sécurité des boues a été véhiculée par d'autres acteurs liés au secteur agricole. Ce fonds répond à une crainte des agriculteurs face à la survenance de dommages imprévisibles, dus à une substance indétectable au moment de la distribution (risque d'aménagement). La revendication sur la question des boues vise à donner aux exploitants agricoles le droit d'exiger de l'exploitant une autorisation préalable pour l'épandage des boues.

Une focalisation abusive sur les incertitudes résiduelles vis à vis des boues ?

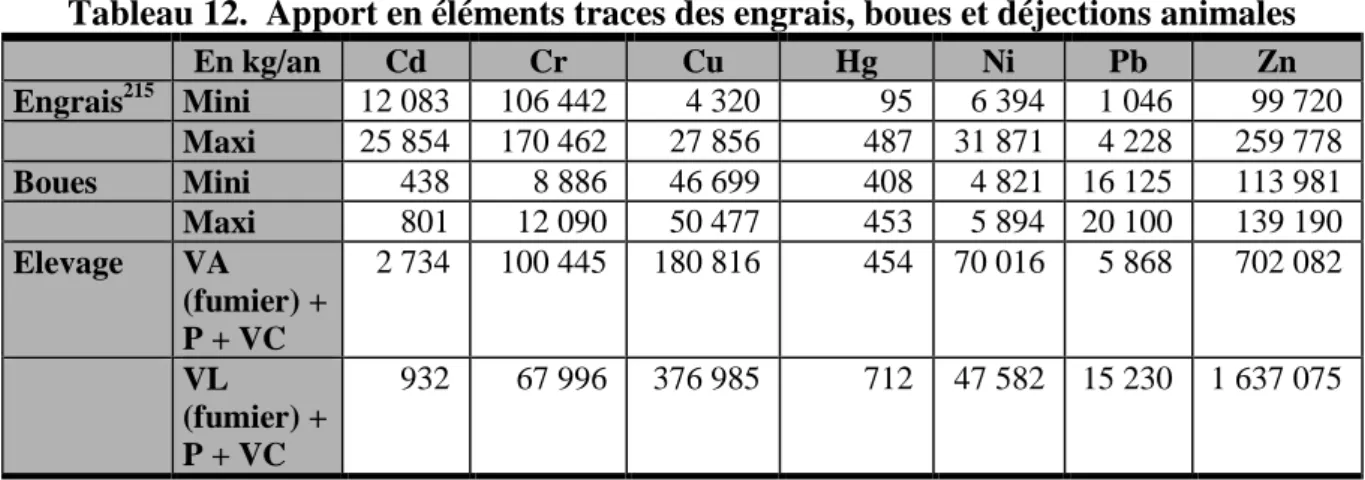

- Eléments traces métalliques et fertilisation

- Apports comparés en éléments pathogènes et micropolluants organiques

Une étude récente menée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie sur les apports respectifs des engrais, des boues urbaines et des déjections animales met en avant l'apport important des engrais et des déjections animales en métaux lourds. Les apports en métaux lourds des engrais sont supérieurs à ceux des boues urbaines pour le cadmium, le chrome, le nickel et le zinc. Les boues ne sont pas le seul produit qui nécessitera, en termes absolus, davantage de garanties de contrôle sur les caractéristiques du produit et sur les pratiques de distribution.

TROISIEME PARTIE

La déstabilisation du marché d’épandage de boues urbaines

Même si l'agriculteur ne dispose pas de directives des coopératives ou de cahiers des charges du secteur agroalimentaire (qui interdisent l'épandage des boues), il peut y être sujet. SITA est une entreprise d'épandage de boues qui distribue 1 million de tonnes brutes de boues municipales par an. En revanche, pour l'agriculteur, le respect des limites de sécurité fixées par la réglementation publique et appliquées par le producteur de boues ne suffit plus pour qu'il accepte de procéder à l'épandage des boues.

Différents scénarios d’évolution de la filière d’épandage

- Une analyse en termes de changement de convention

- Les perspectives du marché d’épandage

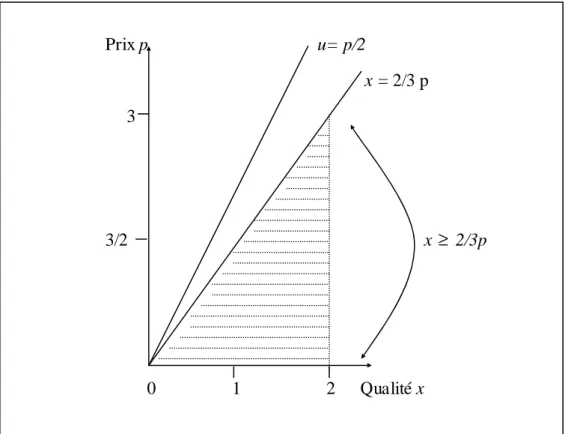

- Scénario 1 : coexistence de différents référentiels de sécurité (la règle publique/

- La généralisation d’une norme de zéro risque

La Convention de Sécurité A correspond à un contexte général d'interprétation de la sécurité des boues, fondé sur les règles publiques. La Convention de Sécurité B correspond à un contexte général d'interprétation de la sécurité des boues, basé sur la norme « risque zéro ». Le marché de la distribution continuera à être coordonné autour de la convention de sécurité A, mais sur un périmètre plus limité.

Les mécanismes permettant de contrecarrer la menace d’un effondrement du marché L’élargissement de la couverture des risques

- Le fonds d’indemnisation allemand

Le fonds allemand d’indemnisation pour l’utilisation des boues urbaines

- Le projet français de couverture élargie des risques

Premièrement, la création du fonds ne peut pas reposer sur la connaissance de la survenance et de l'étendue des dommages envisagés : le fonds doit être créé arbitrairement à partir d'une contribution fixe par tonne de boues, et il n'est pas certain que ce fonds puisse pleinement indemniser les dégâts sérieux. Le plafond d'indemnisation par sinistre ne permet pas nécessairement de couvrir les pertes catastrophiques en cas de risque de développement. Cette difficulté d'imputation des dégâts aux boues est surmontée en acceptant une relative flexibilité du fonds d'indemnisation : si des doutes subsistent sur le lien de causalité, il existe la possibilité d'une indemnisation partielle.

Schéma d’assurance « Pertes de récoltes dues à l’épandage de boues urbaines »

- L’intégration des propriétaires agricoles dans le contrat d’épandage

- Un accord sur l’état des connaissances relatives aux boues

- Les mécanismes limitant les initiatives d’exclusion des boues

- Des mesures limitant les exclusions de boues

- Un système de taxes

- La recherche d’un consensus avec la filière agro-alimentaire

L'APCA (Assemblée permanente des Chambres d'agriculture) refuse cette nouvelle configuration, estimant que la distribution des boues relève de la liberté de gestion de l'agriculteur. Ces derniers se sont déclarés favorables à la distribution des boues, à condition d'avoir des garanties de respect de la réglementation252. L'exclusion de la distribution des boues ne peut être acceptée que lorsqu'elle s'appuie sur des preuves scientifiques démontrant que les boues présentent des risques inacceptables de contamination des produits agricoles, malgré une bonne application de la réglementation.

- La nécessité de garantir le contrôle des boues urbaines et établir une confiance institutionnelle

- La certification comme moyen de surmonter la méfiance institutionnelle

- Le développement de la certification

Pour le marché de l'épandage des boues, le durcissement des règles n'a pas apporté de certitude aux agriculteurs et au secteur alimentaire256, la question de l'application de ces règles restant entière. Pour que la confiance puisse s'établir conformément aux règles, elle doit être fondée sur la preuve que le contrôle a été correctement effectué et sur une garantie de l'indépendance de l'autorité de contrôle. 256 Les associations de consommateurs et de protection de l’environnement ont également réclamé de plus grandes garanties quant au respect des règles. .. 257 Il appartient à la DGCCRF de vérifier la conformité des organismes certificateurs en ce qui concerne le service d'épandage des boues.