Votre disponibilité et votre compréhension m'ont beaucoup aidé et je suis bien conscient de l'aide que vous m'avez apportée. Je tiens également à remercier tous mes collègues du Master en Management International de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille ainsi que de l'Université Catholique de Lille.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

L’ETAT CHINOIS COMME RESULTAT DU PROJET NATIONALISTE « FU GUO BING QIANG »

Une évolution de l’économie qui montre un changement dans la conception et le rôle de l’État……….pg 77.

L’ETAT COMME RESULTAT DES REFORMES ET DE L’OUVERTURE ECONOMIQUES

Présentation du sujet

Depuis lors, la situation en Chine a énormément changé, tant en Chine qu’à l’étranger. À tel point qu’aujourd’hui on parle souvent de la Chine comme d’un acteur majeur de la mondialisation.

Limites du sujet

Limite d’espace

Quels sont les moyens et les objectifs de la légitimité d'un gouvernement ? Cependant, cette vision influence profondément la perception que les Chinois ont de la Chine en Asie.

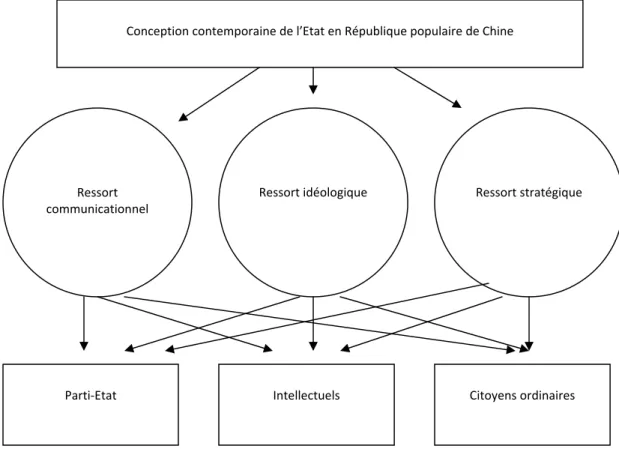

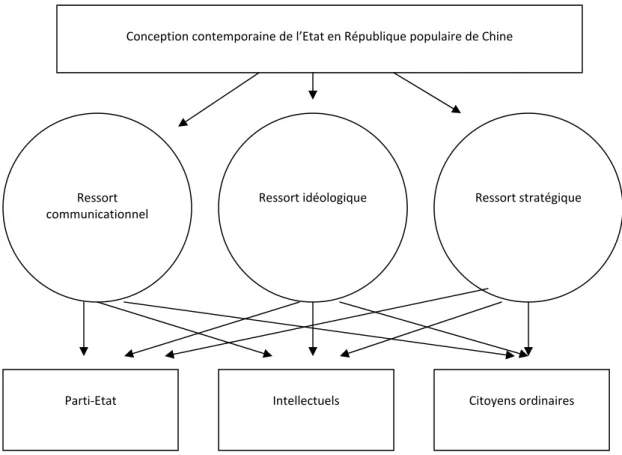

Les acteurs

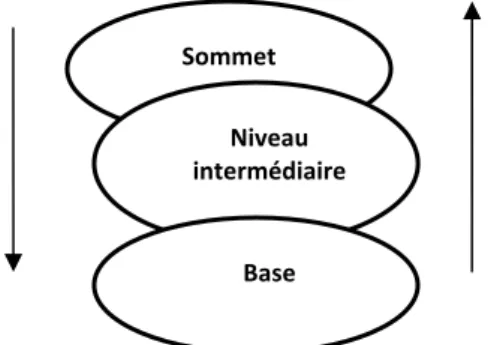

Mais il est parfois nécessaire de faire la distinction entre la réalité de la politique étrangère et sa justification auprès de l’opinion publique, tant nationale qu’étrangère. Sans prétendre à l’existence d’une société civile de type occidental dans la Chine contemporaine, nous considérerons que le processus politico-étatique ne se déroule pas dans la Chine unitaire, mais est le résultat d’une interaction entre différents niveaux de la société1.

Limite de temps

La politique ne peut plus être pensée à partir de la centralité et de l’universalisme de la Chine. Les années du maoïsme ne constituent qu’une période dans l’histoire de la République populaire.

Limite de matière

- Problématique et thèse

- Annonce du plan

En insistant sur la notion « un pays, deux systèmes », nous montrerons qu'au-delà de la formule on retrouve toute la réflexion de l'État sur les réformes en Chine. La deuxième partie s’intéressera donc à la mesure dans laquelle l’ouverture de la Chine a modifié la perception du pays.

L’ETAT CHINOIS COMME RESULTAT DU PROJET

NATIONALISTE « FU GUO BING QIANG »

CE PROJET EXPLIQUE LES REFORMES DE L’ETAT

Nature et origine du système chinois aujourd’hui

Cela signifierait que le Parti communiste chinois serait devenu un parti autoritaire « normal », c'est-à-dire doté d'une économie capitaliste et d'un État fort de type moderne. C’est donc le contraste entre un régime politique qui n’a pas changé et les grands changements économiques qui amènent à s’interroger sur la nature du régime politique chinois.

Les origines : tentative de définition du régime maoïste

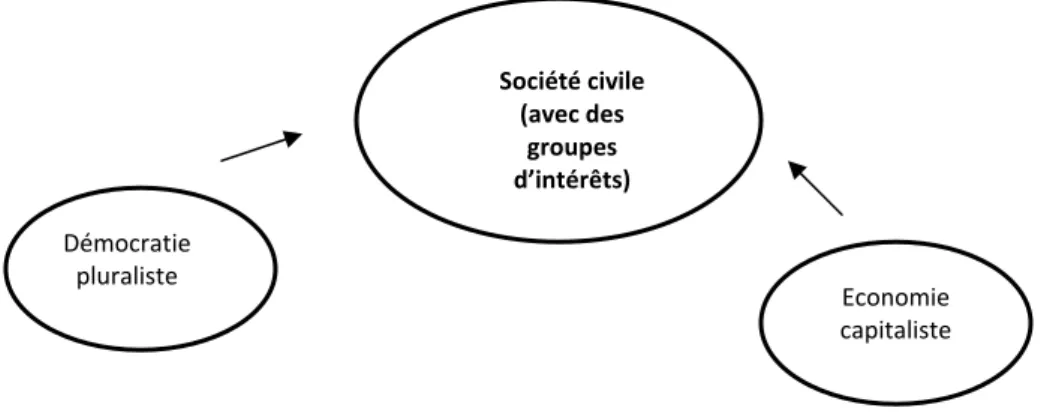

Fin de l’histoire ou pureté de race, ce qui importe pour un régime totalitaire c’est d’unir les masses (puisque la société n’existe plus, il n’y a que des masses utilisées par le gouvernement) contre l’ennemi. Toute la question sera donc de savoir s’il y aura une société civile en Chine au cours de la deuxième période de réforme.

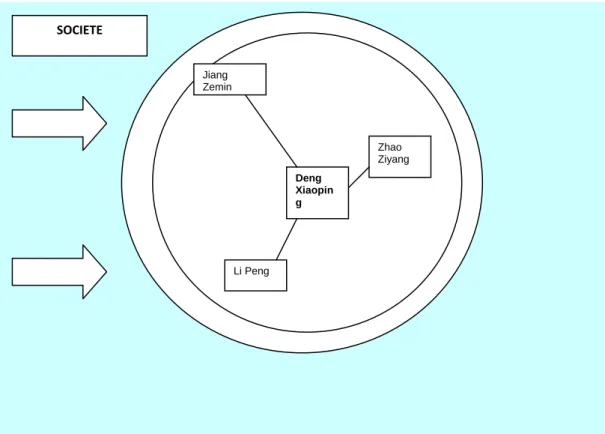

La réforme de Deng Xiaoping

Il a finalement dû comprendre que le temps de la révolution culturelle était révolu et que les Chinois voulaient quelque chose de différent. D’abord parce que le massacre de la place Tiananmen s’est accompagné de l’expulsion de toute l’aile libérale du parti.

Existe-t-il une société civile en Chine aujourd’hui ?

- La pensée Deng Xiaoping

Il souligne les incohérences entre les interprétations occidentales (qui suivent un modèle ascendant, descendant et descendant) et chinoises (qui suivent un modèle descendant, descendant) de la société civile. Le deuxième cadre théorique : « l’analyse politique de la diversité publique » dans une Chine non démocratique.

Les quatre modernisations

Enfin, avec cette politique de modernisation, Deng place un objectif ancien et fondamental de la politique chinoise, le fuguo bing qiang [un État riche et une armée puissante], au centre des préoccupations essentielles. Il aurait été le leitmotiv de tous les courants politiques chinois depuis les agressions occidentales à la fin de la dynastie Qing. Force est de constater que cette politique des quatre modernisations s’inscrit dans une logique « moderniste » au sens des réformateurs de la fin de la dynastie Qing.

Cependant, depuis le lancement des quatre campagnes de modernisation (et leur relance en 1992), le Parti-État s'est profondément transformé.

La Constitution de 1982

En fait, les questions constitutionnelles ne sont apparues en Chine qu’à la fin de la dynastie Qing pour des raisons pratiques. Le premier de ces principes, pierre angulaire de la pensée de Sun, était le nationalisme. La Constitution de 1982 reflète les idées de Deng Xiaoping sur la modernisation de la Chine.

Le premier niveau d’analyse de la Constitution fournit la pensée politique de la tendance dirigeante à la tête du Parti communiste chinois.

La doctrine

- Une évolution de l’économie qui indique un changement dans la conception et le rôle de l’Etat

Ainsi, le développement économique (fuguo) est traduit par le terme marxiste « construction matérielle de la civilisation ». De même, on constate qu'il y a un glissement sémantique dans l'expression « construction spirituelle de la civilisation socialiste ». En 1992, Jiang Zemin, en formalisant la théorie de Deng Xiaoping, « marque en réalité la fin de la reconstruction de l'idéologie des réformes annoncées ».

On voit clairement à travers cette confirmation un aspect significatif de la pensée politique de Deng sur l’État.

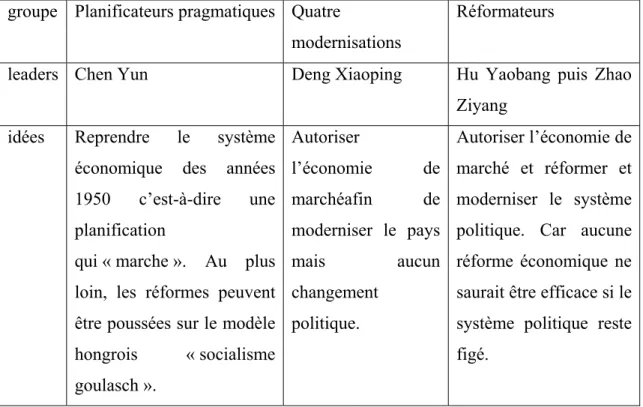

L’esprit de la réforme

Mais nous devons également ajouter une lignée de dirigeants de la troisième génération : Hu Yaobang et Zhao Ziyang. Sur les questions économiques, les réformateurs de la troisième génération et Deng sont unis contre les planificateurs de la ligne Chen. Pour sortir le pays de la pauvreté, il est donc nécessaire de réformer le système économique qui a mis à mal la période maoïste.

La deuxième ligne de fracture est celle qui sépare de plus en plus les réformateurs de troisième génération de Deng.

La logique politique de la réforme économique

Pourtant, le programme de réforme économique, qui impliquait une redistribution de l’autorité et des ressources entre les secteurs, les régions et les bureaucraties, en représentait un. Dès le début de la réforme, le commerce extérieur et les investissements étrangers faisaient partie intégrante du projet de réforme. L’enthousiasme des Chinois d’outre-mer à faire des affaires sur le continent était sans aucun doute l’un des ingrédients du succès de la politique de réforme économique.

En fait, pour le gouvernement central, cela signifiait partager avec les gouvernements provinciaux les avantages de la politique du particularisme.

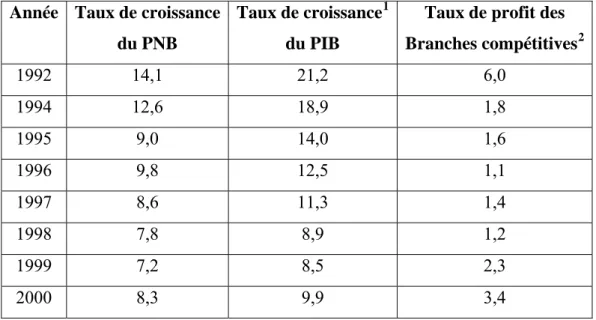

Evaluer de manière objective la croissance permet de mieux comprendre la situation

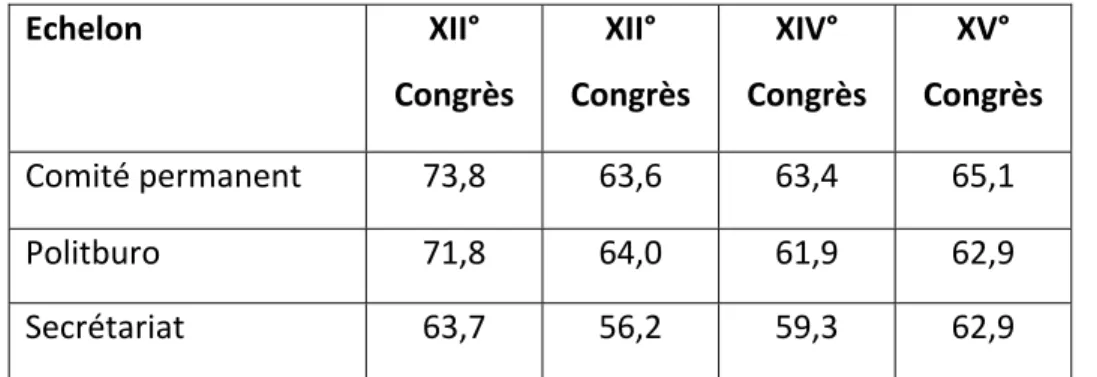

- Nouveau modus vivendi au sein du Parti

Nous expliquerons dans les lignes suivantes que le taux de croissance d’une Chine réformatrice n’est pas un simple indicateur économique. La deuxième corrélation à étudier est le taux de profit moyen des entreprises. Le taux de croissance est devenu un élément fondamental pour le régime car il le légitime.

Si le taux de croissance augmente, le parti favorisera la réussite du système en place.

- Penser le politique sans légitimité historique : la période Jiang Zemin (1992-2002)

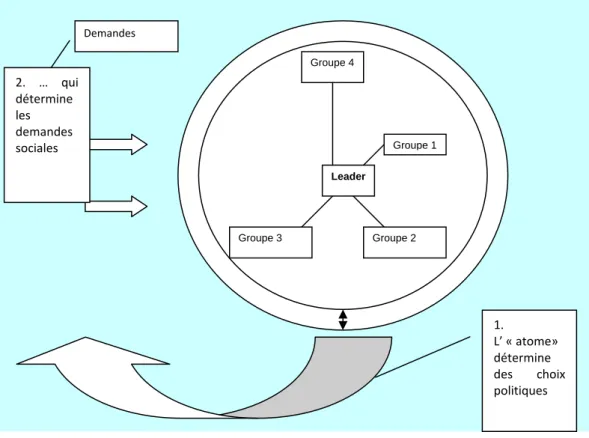

Ici, la conséquence la plus importante des revendications sociales est un changement dans la structure de l’atome. Le fait que, comme Deng, il souhaitait rester à la tête de la Commission militaire centrale après avoir quitté la présidence. Le fonctionnement du parti-État doit être analysé sous deux angles : la question de l’institutionnalisation du régime et la question de la gouvernementalité3.

Ainsi, Jiang Zemin lui-même admettrait qu’il n’a pas la stature de Deng Xiaoping ou de Mao Zedong.

Les débats intellectuels à la fin de la décennie 1990

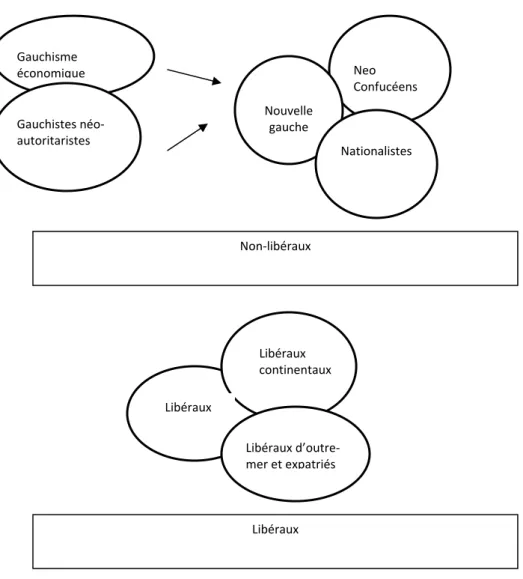

La question de la pensée politique, du rôle des intellectuels dans les réformes chinoises, n’est pas simplement rhétorique. La réponse de la société civile (ci-dessous) et des intellectuels (entre) montre la compréhension politique de la question. Mais très souvent, les idées des nationalistes se conjuguent avec celles de la Nouvelle Gauche et des néoconfucéens.

Le livre 1 qu'il a co-écrit avec Fang Ning est le manifeste d'une nouvelle vague de nationalisme chinois à l'ère de la mondialisation.

La pensée Jiang Zemin

- Vers la « société d’harmonie » ? La période Hu Jintao (2002- 2008)

Mais au lieu de devenir l'incarnation de l'esprit national, le confucianisme a été fustigé et accusé du retard de la Chine. Ils prônent la primauté de la science et de la démocratie comme moyen de moderniser la Chine. Cela s'explique par la situation internationale qui s'est développée et les leçons tirées de la répression.

Sans être nécessairement d’inspiration confucianiste, ces conservatismes semblent contribuer à la même tendance que celle du retrait des conceptions libérales dans l’approche que les intellectuels chinois ont de l’État.

La pensée de Hu Jintao : la société d’harmonie

- Le nationalisme : nouvelle idéologie du régime ?

Le concept de société harmonieuse est souvent présenté comme le cœur de la doctrine de Hu Jintao. Ce concept consiste à éliminer les conflits et les contradictions au sein de la société. À ce stade, il semble que la société de l'harmonie soit un échec dans la gestion du tremblement de terre du Sichuan (2008).

En outre, en tant que président de la Ligue de la jeunesse communiste, il a dirigé une tendance plus progressiste au sein du Parti communiste chinois.

Un bref regard sur la nature du régime actuel…

Nous tenterons ensuite d’expliquer comment le nationalisme est devenu l’idéologie la plus importante au début de la décennie. Le nationalisme apparu en Chine à la fin du XIXe siècle et qui a structuré la pensée politique moderne est le résultat de ces deux mouvements. La Société pour la restauration de la prospérité chinoise (Xingzhong hui), fondée par Sun Yat-sen à Honolulu en 1894, prétendait tenter « de chasser les barbares tatars [les Mandchous »], de restaurer la Chine et d'établir une république.

Le nationalisme a refait surface avec la récente puissance économique de la Chine et son implication croissante dans les affaires mondiales.

QUELLE PLACE DANS LE MONDE POUR LA CHINE

DE CE PROJET ?

La notion de frontière et les problèmes frontaliers

D'autre part, parce que la définition de la frontière peut engendrer un certain nombre de problèmes géopolitiques (la frontière peut-elle évoluer dans le temps ? La conception occidentale de la frontière qui détermine sa conception juridique diffère sur de nombreux points de la conception telle qu'elle est comprise en Chine. Cette section tentera donc d’expliquer le concept de frontière et ainsi décoder la politique chinoise selon ce concept.

Le concept de frontière dans la pensée classique chinoise

Cela a toujours été vrai sous l'Empire car « les plus grandes menaces contre l'Empire sont toujours venues de l'intérieur, des peuples nomades, jamais de la mer. Cela dit, une telle explication permettrait de conclure que la vision chinoise de la frontière n'est pas très différent de celui forgé en Occident. Être chinois, c'est donc faire partie de l'État, car l'empereur est au sommet de la cosmologie chinoise, et il est impossible d'accomplir correctement les rituels sans reconnaître son autorité.

Notons enfin que dans la ville natale de Confucius tous les habitants s'appellent K'ong et sont donc tous membres de la même famille, celle du grand philosophe.

L’apport de la modernité

A travers cette formule, le grand intellectuel de l'ère Meiji, Fukuzawa pousse Yukichi dans le sens de la modernité occidentale. On peut résumer ce moment de la pensée politique chinoise comme le passage du réformisme à la révolution (un passage qui structure la pensée politique moderne). Ce nationalisme fondamental, selon nous, de la pensée politique moderne en Chine vise avant tout à chasser les Occidentaux et les Japonais, mais il a également un objectif géopolitique.

Détail qui fait sens, Mao considérait jusqu’en 1942 Taiwan comme ne faisant pas partie de la Chine.

Carte 2.1 : L’espace chinois

- L’évolution récente

Influencée par la pensée soviétique, la politique frontalière de la RPC jusqu’en 1978 a également été largement influencée par des concepts géopolitiques. 2 CABESTAN Jean-Pierre, Le système politique de la République populaire de Chine, Paris, PUF, 1994, page 41. En 1954, les autorités de la RPC publient une carte montrant que les véritables frontières de la Chine étaient celles de l'empire avant l'Opium. Guerre (1840).

À cette exception près, l’ensemble du tracé de la frontière nord-ouest de la Chine a été tracé en août 1999.

Carte 2.2 : les tensions géopolitiques en Asie

- Un pays deux systèmes » 1

- Le contexte historique

- La position de Pékin

La question des conflits frontaliers à l’est de la Chine fait en partie partie du même problème. En effet, les deux conflits frontaliers les plus importants dans la région concernent Taiwan et Hong Kong. C'est ce dernier accord entre la Chine et le Royaume-Uni qui fixera l'échéance du 1er juillet 1997, date de la rétrocession de Hong Kong à la Chine.

La question du retour de Hong Kong à la Chine n’a été soulevée qu’avec l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping (1978).