UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA MESTRADO EM GEOGRAFIA

PABLO RUYZ MADUREIRA ARANHA

DO MUNDO COMO NORMA AO LUGAR COMO FORMA: O USO DO

TERRITÓRIO PELA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

DO MUNDO COMO NORMA AO LUGAR COMO FORMA: O USO DO

TERRITÓRIO PELA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito para obtenção do título de mestre.

Orientador: Prof. Dr. Aldo Aloísio Dantas da Silva

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito para obtenção do título de mestre.

Aprovado em: 10/06/2010

____________________________________________________ Prof. Dr. Aldo Aloísio Dantas da Silva

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Orientador

____________________________________________________ Prof. Dr. Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Membro

____________________________________________________ Prof. Dr. Raul Borges Guimarães

Elaborar sobre o território é antes de tudo fazer a geografia da informação saber e discutir o lugar das coisas.

Aos meus pais, Jorge e Leylah, por toda a dedicação e esforço que dedicaram a mim,

Ao meu irmão, Pethersonn, pelo apoio, auxílio nos momentos da escrita desta dissertação, além do carinho, ajuda, e compreensão,

Em especial, ao meu professor orientador, Aldo Dantas, por toda a dedicação em minha vida acadêmica,

A todos os professores, pelas contribuições a este trabalho,

A Elaine Michelle por todas as contribuições e incetivos,

A CAPES pela bolsa REUNI concedida, que foi de fundamental importância para a minha formação acadêmica,

A todos que fazem parte da Unidade de Saúde da Nova Cidade, em especial a Diretora Alba Cristina, a Enfermeira Patrícia, ao ACS José, por suas valiosas informações,

Ao Distrito Sanitário Oeste, em especial a Celina e a Wilton que contribuiu e muito no meu trabalho de campo,

A Edilson, agente de endemias da SMS de Natal , pela atenção, contribuição e paciência,

Ao meu amigo Hudson pelo auxílio com o trabalho de elaboração dos mapas e pesquisa de campo,

A professora Nazaré, pelo material fornecido e suas preciosas discussões,

Este trabalho tem como finalidade verificar se há uma congruência entre a intencionalidade normativa imposta através do SIAB e a constituição da materialidade dos lugares onde suas informações são produzidas, uma vez que nossa hipótese é a de que há um descompasso entre as normas e as formas, ou seja, entre a realidade como ela é nos lugares e o modo como o território é esquadrinhado pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), tanto para a atuação de suas equipes como para a geração de suas informações. Para tanto, a metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, documental e empírica, principalmente sobre a territorialização da estratégia Saúde da Família do município de Natal-RN. A partir das mediações empíricas foi possível constatar o descompasso entre o esquadrinhamento e as informações produzidas pela ESF e a realidade dos lugares. Diante disso, destacamos a importância de se considerar o condicionamento das formas geográficas como princípio norteador da estratégia de Saúde da Família.

regulations imposed by SIAB and the materiality constitution of places where your information is produced, since our hypothesis is that there is a mismatch between the rules and forms, which means, between reality as it is in places and how the territory is scrutinized by the Family Health Strategy (FHS) as for the performance of their teams as to the generation of their information. For this, the methodology used was the literature, documentary and empirical research, in special about territorialization of the Family Health strategy of Natal-RN. From the empirical mediation was possible to see the gap between full exploration and information produced by the ESF and the reality of the places. Thus, we highlight the importance of considering the conditioning of geographical forms as a guiding principle of the strategy for Family Health.

MAPA 1: Localização do Município de Natal-RN... 54

MAPA 2: Regiões Político-administrativas... 55

MAPA 3: Distritos Sanitários do Município de Natal-RN... 56

MAPA 4: Áreas da Estratégia Saúde da Família de Natal... 61

MAPA 5: Áreas da Estratégia Saúde da Família do DSO... 63

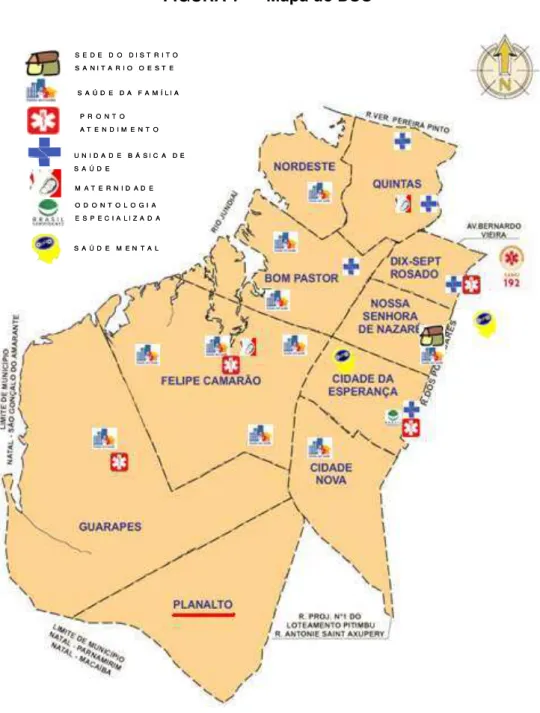

FIGURA 1: “Mapa do DSO”... 64 MAPA 6: Unidades de Saúde da Família do DSO... 66

MAPA 7: Áreas de Abrangência das USF do DSO... 67

Fotografia 01: Maquete de Nova Cidade produzida pelos ACS... 69

MAPA 8: Área de Abrangência da USF de Nova Cidade... 71

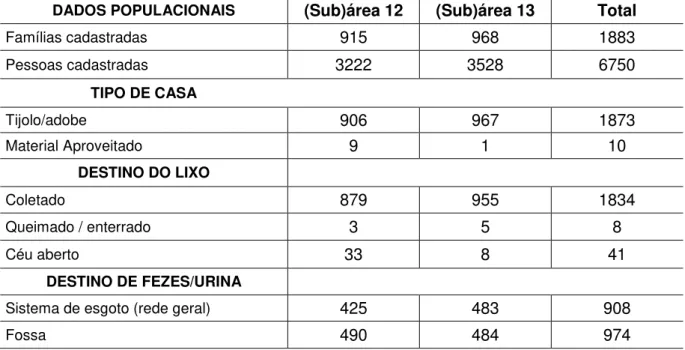

MAPA 9: (Sub)áreas das equipes de Saúde da Família da USF de Nova Cidade... 72

MAPA 10: Microáreas de atuação dos ACS da USF de Nova Cidade... 73

Fotografia 02: Sede do Distrito Oeste... 76

MAPA 13: Formas Geográficas da Área de Abrangência da USF de Nova

Cidade(II)... 85

Fotografia 3: Lixo acumulado nas vertentes das ruas da FORMA 1... 86

Fotografia 4: Rua da USF de Nova Cidade... 87

Fotografia 5: Antiga Rua da Palha, Atual Rua Francisco Varela... 88

Fotografia 6: Vertente do terreno de Nova Cidade... 89

Fotografia 7: Rua de Acesso ao Morro... 90

Fotografia 8 : Lagoa de Drenagem?... 91

Fotografia 09: Mini-campo de futebol... 92

Tabela 1: Tipologia das UBS por Distritos Sanitários do Município de Natal-RN.... 59

Quadro 1: Territorialização do SUS versus Esquadrinhamento Territorial... 39

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

SEMURB - Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo de Natal

SMS - Secretaria Municipal de Saúde de Natal

SESAP - Secretaria de Estado da Saúde Pública

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SUS - Sistema Único de Saúde

INPS - Instituto Nacional de Previdência Social

NOB - Norma Operacional Básica

1 INTRODUÇÃO... 15

2 GEOGRAFIA, MEDICINA E SAÚDE... 19

2.1 O Espaço como Totalidade e a Política Universal de Saúde da OMS... 22

2.2 O Sistema de Saúde Brasileiro... 25

3 O PROCESSO DA TERRITORIALIZAÇÃO DO SUS... 32

3.1 O Território-Processo como Conceito-chave da Distritalização da Saúde... 33

3.2 A Territorialização como Proposta Metodológica... 37

3.3 As Normas e a Territorialização do SUS... 42

4 A TERRITORIALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN... 53

5 CONCLUSÕES... 93

REFERÊNCIAS... 97

APÊNDICES... 102

ANEXOS... 110

ANEXO A – Organogramas: SMS/ Sede do DSO / USF de Nova Cidade... 111

ANEXO B – Cartograma do esquadrinhamento da área de abrangência da USF de Nova Cidade... 115

ANEXO C – SIAB: FICHA A / FICHA B – DIA / FICHA B – GES / Relatório SSA2 / Relatório A2... 117

1 INTRODUÇÃO

Do mundo como norma ao lugar como forma é uma idéia que traduz coerentemente o seguinte princípio proposto por Milton Santos (2008, p.31):

O universal é o Mundo como Norma, uma situação não-espacial, mas que cria e recria espaços locais; o particular é dado pelo país, isto é, o território normado; e o individual é o lugar, o território como

norma. [...]. Em todos os casos há combinações diferentes de normas e formas. No caso do Mundo, a forma é sobretudo norma, no caso do Lugar a norma é sobretudo forma (SANTOS, 2006, p. 338).

A necessidade de estudos de generalizações que demandam análise numa escala geográfica maior, o mundo, se faz necessário, pois nos dias atuais a densidade de relações que fazem parte da dinâmica de um fenômeno gera variáveis que se ligam a muitos objetos e a outros fenômenos (SANTOS, 1988).

Nesse sentido, é o lugar que se mostra como uma categoria de análise de difícil tratamento empírico, visto que há de se considerar primordialmente a crítica feita por Milton Santos sobre “o vezo do „lugarzinho‟”, a qual, segundo ele, é justamente a

[...] preocupação de um certo número de geógrafos que dizem: - Vamos estudar o que é pequeno, porque o mais pequeno é o mais fácil. De fato, o mais pequeno, isto é, o menor, é, na realidade, o mais difícil. Porque qualquer fato e tudo o que se encontra no espaço total se explicam pelo movimento global da sociedade total – o Estado Nação, conjunto que se torna efetivo através de um elenco múltiplo de processos de varias ordens: social, econômica, política, cultural, ideológica. Tanto mais agente desce na escala geográfica e tanto maior é a seletividade e a expressividade das variáveis combinadas e assim o trabalho de achar a explicação é maior. Pois, cada lugar é o resultado da localização seletiva de uma combinação de fatores cuja explicação está num universo mais amplo, ou seja, no próprio universo, [ou ainda, no mundo,] intermediado pelo Estado Nação. “O lugarzinho” não é pois o mais fácil, é o mais difícil (SANTOS, 1980, p.8).

Mas, o que o lugar?

Segundo Maria Adélia de Souza (2008, p.45), o lugar “não é um ponto

geométrico do espaço. Ele não existe gravado no espaço, não necessariamente. Os lugares se formam pelas ações sociais, humanas. Elas surgem e desaparecem.

Esses são os lugares geográficos”.

Na teoria da Geografia Renovada, o lugar é definido como o espaço do acontecer solidário, que segundo Milton Santos (2006, p.166), “esse acontecer

solidário, malgrado todas as formas de diferenças, entre pessoas, entre lugares, se apresenta sob três formas no território atual: um acontecer homólogo, um acontecer

complementar e um acontecer hierárquico”. No caso do acontecer homólogo e do acontecer complementar, tem-se a primazia das formas com a relevância da técnica, e no caso do acontecer hierárquico, tem-se a primazia das normas, com a relevância da política (SANTOS, 2006).

Percebe-se que há uma relação íntima entre forma geográfica e norma, que é em suma jurídica, as quais, conforme Antas Jr. (2005, p.59), se dão “[...] como a materialidade se desdobra em ação, e o seu inverso”. As formas são materialidade, o tempo passado cristalizado. Já as normas, “[...] para a geografia, pode ser vista como [...] decorrência da indissociabilidade entre configuração territorial e uso do território, determinantes de diferentes tipos de normas” (ANTAS JR, 2005, p.61).

A partir dessa base teórica, identificamos em nosso estudo monográfico – Arranjo Espacial e Saúde: estudo de caso de Nova Cidade, Natal/RN (ARANHA, 2007) – a limitação de se compreender o lugar por si.

Ao fazermos uma periodização do lugar como instrumento metodológico na tentativa de compreender a constituição de sua materialidade, foi possível verificar que o setor saúde através da Estratégia Saúde da Família (ESF), imprime uma pujança na dinâmica do lugar, mas sua força tem origem distante.

Assim, admitindo que através do lugar, o mundo é percebido empiricamente, e que “cada lugar é a sua maneira o mundo” (SANTOS, 2006, p.314), fizemos metodologicamente o sentido inverso neste trabalho, partindo da escala geográfica do mundo, através da idéia de atenção primária à saúde proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma política universal, que vem se implantando em cada país, segundo as suas particularidades.

A atenção primária é aquele nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou raras, e coordena ou integra a atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros. [...]. A atenção primária aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. Ela integra a atenção quando há mais de um problema de saúde e lida com o contexto no qual a doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de saúde.

No Brasil, a atenção primária à saúde surge e é difundida, principalmente pelo grupo responsável pelo processo da reforma sanitária brasileira, na década de 1980, cujas idéias foram efetivamente normatizadas na Constituição Federal de 1988, a qual legitima o atual arcabouço normativo do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o processo de implantação do SUS, ao longo da década de 1990, fez surgir da atenção primária à saúde, a singularidade da “Atenção Básica” no Brasi, que vem sendo organizada na esfera de governo municipal desde as Ações Integradas de Saúde (AIS), perpassando pelo SUDS até se conformar concretamente pelo SUS através de um conjunto de ações e serviços estruturados,

segundo Heimann e Mendonça (2005, p.484), “[...] a partir do reconhecimento das

necessidades da população, apreendidas após o estabelecimento de um vínculo entre população e profissionais da saúde, em contato permanente com o ambiente de um dado território” (grifos nossos).

Juntamente com a formação do SUS, surgiu no Brasil a idéia de Distritos Sanitários, a partir da influência dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS) desenvolvidos pela OPAS/OMS, tendo na base territorial o princípio metodológico para o modelo de assistência à saúde.

Tal base territorial sustentou a formulação da territorialização do SUS, que vem sendo aperfeiçoada, e atualmente tem como referência a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelecida pelo Ministério da Saúde, em 2006, a qual adota o Programa Saúde da Família (PSF) como porta de entrada do sistema de saúde brasileiro.

processo de trabalho das equipes de Saúde da Família nas áreas de abrangência das unidades de saúde, gera informações que dificultam a compreensão da realidade dos lugares onde a estratégia Saúde da Família se desenvolve.

De tal modo, este trabalho tem como finalidade verificar se há uma congruência entre a intencionalidade normativa imposta através do SIAB e a constituição da materialidade dos lugares onde suas informações são produzidas, uma vez que nossa hipótese é a de que há um descompasso entre as normas e as formas, ou seja, entre a realidade como ela é nos lugares e o modo como o território é esquadrinhado pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) para a atuação das equipes e a geração de informações.

2 GEOGRAFIA, MEDICINA E SAÚDE

O interesse dos homens em descrever as relações entre as doenças (sua presença ou freqüência) e os elementos do meio é historicamente antigo; os escritos médicos da escola Ayurvédica da Índia (I-IIº milenar a.c.), anteriores até mesmo dos conhecidos escritos Hipocráticos e dos médicos árabes, se caracteriza como um dos registros mais remotos dessas observações empíricas (PICHERAL, 1982).

Apesar disso, as contribuições mais significativas advêm dos conhecimentos gerados a partir da Medicina Moderna (científica)1, que segundo Michel Foucault

(2008, p.79) se apresenta como “[...] uma medicina social que tem por background

uma certa tecnologia do corpo social; [...] é uma prática social que somente em um de seus aspectos é individualista e valoriza as relações médico-paciente”. Sua hipótese é de que com o advento do capitalismo “não se deu a passagem de uma

medicina coletiva para uma medicina privada, mas justamente ao contrário”, com o

desenvolvimento capitalista (fins do século XVIII e início do século XIX) a medicina

“socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de

trabalho”, afirmando, pois, que “o controle da sociedade sobre os indivíduos não se

opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com

o corpo”.

Para Michel Foucault (2008), o processo da Medicina Moderna teve três etapas: a medicina de Estado na Alemanha, a medicina urbana na França e, por último, a medicina da força de trabalho na Inglaterra. Ele considera o corpo como

“uma realidade bio-política” e a Medicina Moderna como “uma estratégia bio

-política”. Entretanto, ocorpo que essa medicina “socializou”

Não foi o corpo que trabalha, o corpo do proletário que primeiramente foi assumido pela medicina. Foi somente em último lugar, na 2ª metade do século XIX, que se colocou o problema do corpo, da saúde e do nível da força produtiva dos indivíduos (FOUCAULT, 2008, p.80).

Foi nesse processo que os médicos passaram a controlar o meio urbano através de estatísticas de saúde e de inventários sobre a distribuição das habitações, pessoas e doenças; caracterizando um movimento de origem européia

conhecido como topografias médicas, as quais se constituíram “em um poderoso instrumento de poder político dos médicos” (GUIMARÃES, 2001, p.160). Esses

estudos “[...] se interessavam pela pesquisa das leis que regem as relações entre a

doença e o lugar, pela justaposição de observações locais e localizadas sobre os

efeitos do clima ou da topografia” (PICHERAL, 1982 – tradução livre).

No entanto, uma importante etapa de mudança na démarche médica, referente às relações entre geografia e doenças, se processou durante a segunda metade do século XIX quando o movimento conhecido como a Geografia Médica passou a questionar sobre a produção, o funcionamento e a repartição das doenças pela necessidade de comparação entre fenômenos da mesma ordem produzidos em diferentes países (PICHERAL, 1982).

A primeira formulação e menção do termo “geografia médica” provêm de um

médico francês chamado Boudin que em sua obra publicada em 1843, intitulou:

“Ensaio de geografia médica, ou estudo das leis que presidem a distribuição geográfica das doenças assim como as relações topográficas entre elas, leis de

coincidência e de antagonismo” (PICHERAL, 1982 – tradução livre). Ainda segundo Picheral (1982),

O termo agrada e conhece um sucesso fulgurante se se considerar o florescimento de tratados e de manuais de medical geography, medizinische geographie, geomedizin e outras, nosogéographie, pathogéographie e medicinskaja geografia. Sem dúvida, essa moda responde ao espírito da época, ao gosto do enciclopedismo e do exotismo renovado pelas conquistas coloniais. Porém, ela se situa principalmente no rasto das descobertas pasteurianas, dos sucessos da higiene, da fé no Progresso e na Ciência. Não se passa um ano até 1914 sem a publicação de uma nova obra das editoras de Londres, Paris, Berlim, Stuttgart, Leipzig ou São Petersburgo. O

Manual de patologia geográfica e histórica, de A.Hirsch (1860-64), revela-se o mais importante e também o mais sólido (PICHERAL, 1982, tradução livre).

O primeiro mapa “médico” data sem dúvida de 1832 (Shapter), seguido de perto por aquele de J. Snow em 1855. Um e outro são mapas por pontos que localizam com precisão o domicílio dos doentes no momento das grandes epidemias de cólera em Exeter e Londres. Porém, Snow vai mais longe quando ele situa num mapa a famosa fonte pública de Broad Street responsável pela difusão da doença. Trata-se sem nenhuma dúvida do primeiro mapa etiológico (PICHERAL, 1982, tradução livre).

Após o pioneirismo dos mapas de Shapter e de J. Snow apareceram muitos atlas, mas sem nenhuma participação de geógrafos. A única exceção foi Peterman que publicou, em 1852, um mapa da repartição do cólera entre 1831 e 1833 nas Ilhas Britânicas (PICHERAL, 1982).

Porém, nos parece que mesmo como o único geógrafo a apresentar um estudo de representação espacial, não poderíamos ainda ponderar este estudo como sendo de cunho geográfico, considerando-se a crítica2 de Pierre George

(1980, p.20) sobre “os estudos de representação espacial bruto”.

Neste sentido, a Geografia Médica permaneceu como uma exclusividade médica até 1910, quando o geógrafo francês Jean Brunhes em sua obra Geografia Humana se pronunciou sobre a questão.

Não existe, talvez, uma outra ordem de pesquisas propriamente científicas, que tenha confirmado a legitimidade das pesquisas geográficas e revelado singulares e muito estreitas relações com a Geografia Humana, como os mais recentes estudos sobre as doenças endêmicas e epidêmicas (BRUNHES, 1962, p. 423).

Contudo, o precursor da Geografia Humana fez o seguinte questionamento:

“existirá uma geografia médica?” Sua resposta, no entanto, foi categórica: “dever -se-ia dizer, com mais exatidão, que existe uma Geografia das Doenças” (BRUNHES,

1962, p. 423).

2

Sendo assim, Jean Brunhes elabora, pela primeira vez, um método propriamente geográfico ao domínio das doenças; mais precisamente, ao domínio das doenças infecciosas (endêmicas ou epidêmicas)3.

Todavia, a denominada “geografia das doenças infecciosas” foi somente

fundamentada pelo também geógrafo francês – Max Sorre – que ainda se utilizando

do termo “geografia médica”, baseou sua teorização na literatura médica da época, a

partir dos estudos epidemiológicos sobre doenças endêmicas, epidêmicas, infecciosas, parasitárias e tropicais.

Desta maneira, recusando-se a analisar geograficamente as patologias não

infecciosas, Max Sorre, desenvolveu conceitualmente a idéia de “complexo

patogênico” com o objetivo de estudar a distribuição das doenças transmissíveis, por

suas estritas relações com o meio (natural, físico e biológico), classificando estas

patologias por áreas, denominadas de “áreas patogênicas”.

O legado da obra de Max Sorre é incontestável. Fundamentos Biológicos da Geografia Humana e Complexos Patogênicos e Geografia Médica, este último

publicado em 1933, foram às obras que lançaram as bases da „geografia médica sorreana‟ e, que também, serviram de suporte para algumas discussões da Epidemiologia4 (PICHERAL, 1982).

2.1 O Espaço como Totalidade e a Política Universal de Saúde da OMS

O trabalho intitulado o conceito de espaço em epidemiologia: uma interpretação histórica e epistemológica de Dina Czeresnia e Adriana Ribeiro, apresenta um esboço de

3 Se r

eferindo ao “método geográfico”, Jean Brunhes (1962, p.416) escreveu que “em todos os domínios onde pode ser empregado, é um método que dá sempre a primazia de lugar e interesse ao estudo exato, preciso, do que existe hoje em dia”, denominando, portanto, ao invés de Geografia Médica, de Geografia das doenças infecciosas (endêmicas ou epidêmicas) em suas novas correlações com a Geografia Humana.

4

“[...] interpretação a respeito da utilização do conceito de espaço em epidemiologia [mais] especificamente a produção da vertente que enfatiza o estudo das relações entre espaço e doença na América Latina, analisando as principais referências que orientam esses estudos” (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000, p.596).

Segundo Czeresnia e Ribeiro (2000), as principais referências que orientaram os estudos entre espaço e doença na América Latina, foram Pavlovsky, Max Sorre e Samuel Pessoa. Além disso, as autoras também explicam que “as

tentativas de redefinir o conceito de espaço em epidemiologia, acompanhando o desenvolvimento teórico e conceitual da geografia, buscaram incluir na compreensão do processo da doença, dimensões sociais, culturais e simbólicas. (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000, p.597).

Contudo, as tentativas de redefinições do conceito de espaço em epidemiologia tiveram um limite imposto pela teoria da doença. A teoria da doença, por mais que se destaque na episteme da Epidemiologia por ser uma “[...] estrutura nuclear da apreensão da relação entre espaço e corpo”, também se constitui como um “[...] limite epistemológico à intenção de compreender o espaço como uma totalidade integrada” (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000, p.597)

Esta intenção de compreender o espaço como uma „totalidade integrada‟ se

refere às contribuições teóricas de Milton Santos que orientam atualmente alguns estudos de epidemiologia no Brasil (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000).

Por mais que Milton Santos (2006, p.80), concordando com Neil Smith,

tenham escrito que o problema das escalas “conhecem uma progressão que vai do corpo do homem ao próprio mundo”, seu método é justamente o inverso: procede primeiramente do mundo como totalidade e, somente através das „mediações‟, é que

há a possibilidade de se chegar ao corpo dos homens.

Milton Santos (2006, p.80), também deixa clara sua posição quanto à

necessidade de se “distinguir entre atores que decidem e os outros”, pois,

reconhecendo que a corporeidade do homem é um instrumento da ação, pondera

que nos dias atuais “o governo do corpo pelo homem é limitado [pois] é lento o

progresso na produção de normas legais para protegê-lo” e, portanto, considera que o verdadeiro motor da ação não é o corpo dos homens, mas sim “os grandes

internacionais, as grandes agências de notícias, os chefes religiosos” (SANTOS,

2006, p.80).

No livro Espaço e Método, Milton Santos (2008, p.15) postula como uma questão de método que o espaço deve ser considerado como uma totalidade e considerá-lo assim “[...] é uma regra de método cuja prática exige que se encontre,

paralelamente, através da análise, a possibilidade de dividi-lo em partes [...] operada segundo uma variedade de critérios”.

Então, partiremos criteriosamente da idéia de mundo definido como “um conjunto de possibilidades” (SANTOS, 2006, p.337) utilizando as organizações internacionais como um dos seus “grandes decididores”.

Porém, enfatizemos analiticamente a OMS que se caracteriza como uma pujante idealizadora e fomentadora das possibilidades da noção de saúde no mundo; ressalvando-se que para a efetivação dessas possibilidades do mundo depende das oportunidades oferecidas pelos lugares (SANTOS, 2006).

A OMS ao definir, em 1946, a noção de saúde como “um estado de

completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças

ou enfermidades”, apesar das críticas a essa definição, principiou uma inversão da concepção de saúde como um conceito negativo (ausência de doenças) à um conceito positivo (como um estado de bem-estar). A partir daí, se processa a adoção de princípios que vão se acumulando para a formulação de uma política universal de atenção primária a saúde elaborada pela OMS que ao reconhecer o crescimento das iniqüidades sociais e de saúde em quase todos os países do mundo, propôs através da Carta de Lubliana, em 1977, que os sistemas de saúde nacionais fossem:

[...] dirigidos por valores de dignidade humana, equidade, solidariedade e ética profissional; direcionados para a proteção e promoção da saúde; centrado nas pessoas, permitindo que os cidadãos influenciem os serviços de saúde e assumam a responsabilidade por sua própria saúde; focados na qualidade, incluindo a relação custo-efetividade; baseados em financiamento sustentável, para permitir a cobertura universal e o acesso equitativo e; direcionados para a atenção primária (STARFIELD, 2000, p.30).

Sendo assim, ainda em 1977, a OMS em sua trigésima reunião anual, também conhecida como Assembléia Mundial de Saúde, decidiu por unanimidade

parte de todos os cidadãos do mundo de um nível de saúde no ano 2000 que lhes

permitirá levar vida social e economicamente produtiva” (OMS apud STARFIELD, 2000, p.30).

Conhecida com SPT-20005, essa declaração se institui através da OMS

como uma “política global de saúde” (PAIM, 2000, p.52), o que concretiza a idéia do Mundo como Norma, ou seja, uma idéia universal caracterizada como “uma situação não-espacial, mas que cria e recria espaços locais” (SANTOS, 2006, p.338).

Entretanto, para efetivarmos a proposta analítica Do Mundo como Norma ao Lugar como Forma, há necessariamente de se considerar a mediação particular dos países, pois, como nos ensina Milton Santos, a relação regulatória entre lugar-mundo não se dá de maneira direta, passando, pois, inexoravelmente pela mediação dos Estados Nacionais.

Nesta perspectiva, consideremos o Estado Nacional brasileiro, mais detidamente, o seu sistema de saúde, no intuito de compreender como se processou essa mediação particular entre o Mundo como Norma e o Lugar como Forma.

2.2 O Sistema de Saúde Brasileiro

A assistência a saúde, no decorrer do século XX, apresentou quatro principais tendências:

A primeira [tendência] foi denominada de sanitarismo campanhista porque tinha nas campanhas sanitárias sua principal estratégia de atuação e vigorou do início do século XX até 1945. O período de 1945 a 1960 pode ser considerado como de transição para o período seguinte, quando se consolida, até o início dos anos 1980, o modelo médico assistencial privatista. Segue-se o modelo plural, hoje vigente, que inclui, como sistema público, o Sistema Único de Saúde (SUS – MENDES, 1996 apud CARVALHO, 2001, p.27).

5 A declaração da SPT-2000, segundo STARFIELD (2000, p.30), “hoje conhecida como „Saúde para

O atual “modelo plural” do sistema de saúde brasileiro – o Sistema Único de Saúde (SUS) – apresenta uma política „distinta‟ do modelo anterior – o modelo médico assistencial privatista (ARRETCHE, 2005).

Essa formulação inaugurada por Vargas de proteção à saúde, que segundo

Marta Arretche (2005, 287) foi a de um “[...] modelo de seguro no interior do sistema previdenciário”, foi massificada pelo regime militar que ampliou significativamente sua cobertura, mas fazendo com que

[...] o direito a serviços públicos de saúde ficasse restrito apenas aos trabalhadores formais que pagavam contribuições ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Neste, uma única agência federal – o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps) – estava encarregada do financiamento e gestão da assistência médica, bem como da seleção, contratação e pagamento dos provedores de serviços no nível nacional (ARRETCHE, 2005, 287).

Neste sentido, concentrando e centralizando os recursos, somado ao poder de contratação, o INAMPS se caracterizou como o principal agente definidor das prioridades da política de saúde brasileira, conjuntamente com o Ministério da Saúde. Dentre as prioridades do INAMPS se configuraram subsídios para a construção hospitalar privada, investimentos na expansão, a partir da década de 1970, do sistema hospitalar privado, além da indústria farmacêutica6 e dos equipamentos hospitalares (ARRETCHE, 2005).

Diante desta conjuntura das prioridades do INAMPS, Marta Arretche (2005, 288) considera como resultado que “[...] as políticas [no setor saúde] do regime

militar criaram um ator relevante para o entendimento do processo de formulação e implementação do SUS: o sistema hospitalar privado, organizado em associações

nacionais”.

Esta consideração se aproxima da análise delineada por Elisa Almeida

(2005) em sua tese, “Uso do território brasileiro e os serviços de saúde no período

técnico-científico-informacional”, quando afirma que “o sistema de saúde brasileiro

ainda está centrado no atendimento hospitalar” (ALMEIDA, 2005, p. 174), pois

O modelo [reforçado], a partir de 1964, com a chegada dos militares ao poder deu prioridade à medicina privada voltada, mormente, para as ações curativas. O hospital tornou-se, neste modelo, um ícone de atendimento médico para o conjunto da população do país. Entre 1974 e 1980, as consultas hospitalares cresceram 220% passando de 50 milhões para 160 milhões ao ano (Gazeta Mercantil: 31/03/1990). Os hospitais brasileiros, em sua grande maioria de natureza privada são vorazes consumidores de recursos públicos. Esses objetos técnicos-científicos são extremamente dispendiosos em virtude da constante incorporação tecnológica, da manutenção física dos estabelecimentos, e pela exigência de atualização constante de conhecimento e adoção de serviços especializados. Desde a implantação do SUS, um dos objetivos é justamente a tentativa de se reverter esse quadro(ALMEIDA, 2005, p.174-175).

O processo de “reversão do quadro” do sistema de saúde brasileiro se inicia,

com o pujante movimento de descentralização política7 decorrido na década de 1980, orientado pela idéia de municipalização, que foi fundamental no processo de reconstrução da política do setor saúde, apresentando significativas repercussões a partir das influências do movimento de reforma sanitária brasileira que, já na década de 1970, desencadeou um processo de conscientização entre os profissionais da área de saúde pública para estender a assistência à saúde aos segmentados mais necessitados da população.

Além disso, segundo Elisa Almeida (2005, 127), “[...] havia uma pressão por

parte das entidades internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para a [implementação da] atenção primária à saúde no Brasil.

Nessa conjuntura, os Ministérios da Saúde e da Previdência Social, em outubro de 1980, na tentativa de minimizar a situação de crise do setor saúde (instalado no regime militar após a recessão econômica de 1979), apresentaram um anteprojeto conhecido como o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde – o PREV-SAÚDE. Este anteprojeto pautava-se primordialmente nos princípios da

descentralização e universalização dos serviços de saúde e “[...] visava melhorar as

condições de saneamento, habitação, alimentação e nutrição da população

brasileira, além de aprimorar os programas de vigilância epidemiológica” (ALMEIDA,

7 Segundo Eliza Almeida (2005, p.185-186) a

2005, p.127).

Contudo, o PREV-SAÚDE não chegou a ser implantado efetivamente, pois o governo brasileiro alegou falta de verba.

Então, a alternativa subseqüente do governo federal foi a criação (dentro do chamado "Pacote da Previdência") do Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (CONASP), em 1982, que surgiu na intenção de controlar os gastos com saúde buscando alcançar três objetivos: “1. estabelecer no sistema um

uso mais racional dos recursos; 2. um uso mais efetivo na cobertura populacional; 3.

e que alcançasse uma maior resolutividade de seus atos” (ALMEIDA, 2005, p.128).

Sendo assim, foi criado o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social (mais especificamente no INAMPS), conhecido como o Plano CONASP. Seu principal desdobramento foi à implantação das Ações

Integradas de Saúde (AIS), que teve como “base jurídico-legal [...] dada pela Portaria nº 01, MS/MPAS,/MEC, de 7 de junho de 1985” (MENDES, 1993b, p.39),

uma portaria conjunta entre os Ministérios da Saúde, da Previdência Social e da Educação e Cultura que buscavam reorganizar institucionalmente a assistência à saúde e evitar ações paralelas e simultâneas entre as instituições.

As AIS tinham como base os princípios já delineados no PREV-SAÚDE, ou seja, universalidade no atendimento, integralidade e eqüidade da atenção a saúde, regionalização e hierarquização dos serviços, planejamento e controle das ações pelo setor público, democratização (atualmente reconhecida como controle social) e descentralização.

É daí que, pela primeira vez, os recursos federais, oriundos do INAMPS e mediante a assinatura de convênios, foram repassados a estados e municípios,

reforçando o orçamento público desses níveis de governo. Com isso, “as AIS

produziram um deslocamento relativo dos recursos financeiros da Previdência para o setor público, prestador de serviços de saúde, o que abriria as portas para a implantação do SUDS” (ALMEIDA, 2005, p.129).

O SUDS – Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – foi implantado pelo governo federal anteriormente ao SUS, em 1987, e tinha como objetivo

contribuir no desenvolvimento qualitativo das AIS; priorizando a “estadualização” dos

serviços de saúde, ou seja, a transferência de atribuições do nível federal para os níveis estaduais.

prerrogativas estabelecidas pelas discussões sobre a situação do sistema de saúde brasileiro na VIII Conferência Nacional da Saúde realizada em março de 1986, ano anterior a implantação do SUDS, que havia decidido que o princípio da descentralização seria o da municipalização e não, o da estadualização do setor saúde, como proposto pelo SUDS.

Com isso, a Comissão Nacional de Reforma Sanitária que se encarregou de sintetizar as idéias e princípios fundamentais expressas na VIII Conferência Nacional elaborou o Projeto de Reforma Sanitária Brasileira, o qual foi levado à Assembléia Nacional Constituinte, em 1987, no sentido de sensibilizar os constituintes a aprovarem os princípios da Reforma Sanitária Brasileira na formulação da Constituição Federal (CF) de 1988.

A CF de 1988 apresenta nove títulos, classificados por capítulos que se subdividem em seções; onde estão citados os 242 artigos constitucionais que enunciam os princípios orientadores do Território Normado brasileiro. No título VIII

referente à “Ordem Social” apresenta em seu Capítulo II, “Da Seguridade Social”,

quatro seções, dentre as quais: “Disposições Gerais”, “da Saúde”, “da Previdência Social” e “da Assistência Social”. É no capítulo da Seguridade Social que está

descrito todo o sistema oficial de saúde brasileiro, mais especificamente, na seção II em seus artigos 196 a 200.

O principal objetivo do Projeto de Reforma Sanitária Brasileira foi justamente a necessidade urgente de romper com a dicotomia existente nos serviços de saúde, prevenção versus curativismo, e teve como êxito a consagração dos seus princípios no texto final da CF de 1988 que estabeleceu a proposta de um sistema único de saúde (SUS) de maneira descentralizada (municipalização), reconhecendo a saúde como direito de cidadania e como dever do Estado (ALMEIDA, 2005).

Ora, considerando esse reconhecimento constitucional da saúde como um

dever do Estado e, sobretudo, como um direito de cidadania, por conseguinte, é “[...]

impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda do componente

territorial” (SANTOS, 2007, p.144).

Então, na tentativa de apreender o “componente territorial” do setor saúde,

constitui por uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de saúde8.

A partir daí, percebemos que os elementos teóricos que subsidiam o

“componente territorial” do sistema único de saúde são a noção de rede e a

categoria região.

A idéia de „rede regionalizada‟ como descrita pela CF de 1988, parece uma

versão peculiar do conceito de regionalização em saúde pública que teve origem, segundo STARFIELD (2000, p.30),

[...] em 1920, oito anos após a institucionalização do seguro nacional de saúde da Grã-Bretanha, [quando] foi divulgado um „texto oficial‟ tratando da organização do sistema de serviços de saúde. Distinguia três níveis principais de serviços de saúde: centros de saúde primários, centros de saúde secundários e hospitais-escola. Foram propostos vínculos formais entre os três níveis e foram descritas as funções de cada um. Essa formulação foi a base para o conceito de regionalização: um sistema de organização de serviços planejado para responder aos vários níveis de necessidade de serviços médicos da população. Esse arranjo teórico forneceu, posteriormente, as bases para a reorganização dos serviços de saúde em muitos países, os quais agora possuem níveis claramente definidos de atenção, cada um com setor de atenção médica primária identificável e em funcionamento (grifos nossos).

Mas, também, alguns autores estão de acordo ao dizer, como Raul Borges

Guimarães (2005), por exemplo, que “[...] o território tem se constituído em uma das principais categorias da estratégia espacial da política nacional de saúde”, porque,

segundo ele, a partir da estratégia de municipalização dos serviços e da integralização das ações de saúde desencadeado pela reforma sanitária brasileira, em que cada nível de governo apresenta um comando único, então, primeiramente,

“o território é visto como uma área, delimitada por fronteiras políticas” (GUIMARÃES,

2005, p.7).

Contudo, o autor pondera que “[...] o território concebido e, ao mesmo

tempo, em processo de construção pela política nacional de saúde é muito mais do

que a extensão territorial dos municípios brasileiros”, pois considera que a

concepção de território pelo SUS perpassa por outras estratégias espaciais que

integram o escopo da Atenção Básica como a delimitação das áreas de abrangência das unidades de saúde, os distritos sanitários e os programas de saúde da família,

os quais “apresentam a territorialização como trunfo político” (GUIMARÃES, 2005,

p.8).

Para GUIMARÃES (2005), este processo de territorialização no SUS está produzindo uma diferenciação entre espaços de vida cotidiana, que poderia ser

reconhecida como um “processo de regionalização em diferentes escalas”, cuja

escala local é onde a política de saúde brasileira ganha capacidade operacional através da capilaridade engendrada no cotidiano dos cidadãos.

Por isso, na tentativa de apreendermos o elemento condutor Do Mundo como Norma ao Lugar como Forma, acreditamos na possibilidade de análise a partir deste elemento que vem apresentando uma ativa reestruturação do setor saúde brasileiro, qual seja o processo da territorialização no SUS.

3 O PROCESSO DA TERRITORIALIZAÇÃO NO SUS

A idéia de territorialização se apresenta como uma estratégia operacional do SUS originária da elaboração teórico-metodológica sobre os Distritos Sanitários que se configura, por sua vez, como uma proposta particular brasileira decorrente da formulação da OPAS/OMS sobre os Sistemas Locais de Saúde (SILOS)9; seu contexto histórico é relatado por Eugênio Vilaça Mendes (1993a) na introdução do livro organizado, intitulado – Distrito Sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias do Sistema Único de Saúde.

Segundo seu relato, a representação brasileira da OPAS/OMS desenvolveu inicialmente, entre os anos de 1987 e 1988, através de seu Programa de Desenvolvimento de Serviços de Saúde, uma estratégia de difusão da idéia dos SILOS no Brasil, fomentada a partir de constantes atividades (reuniões, seminários e distribuição de material bibliográfico) em círculos acadêmicos e serviços de saúde, além de visitações a dezenas de municípios brasileiros (MENDES, 1993a).

Em seguida, a OPAS/OMS elaborou e financiou um projeto, no segundo

semestre de 1988, denominado “Implantação de SILOS nos Estados” que foi

experimentado em sete secretarias estaduais de saúde (MENDES, 1993a), dentre as quais se destacaram as secretarias dos estados da Bahia e de São Paulo pelos avanços significativamente obtidos.

Então, a partir dessas experiências, se verificou a necessidade de um desenvolvimento teórico e metodológico sobre a concepção de SILOS adequada ao Brasil. Neste sentido, foram promovidos seminários que articularam centenas de técnicos para a discussão de temas específicos, como:

Distritos Sanitários e Processo de Trabalho em Saúde; Território, Cidadania e Saúde; Programação Local em Distritos Sanitários; Avaliação de Serviços de Saúde; Gestão, Poder e Participação Social em Saúde; Programação local em Distritos Sanitários; Adscrição de Clientela nos Distrito Sanitários e Vigilância à Saúde como prática sanitária (MENDES, 1993ª, p.12).

9 A idéia dos SILOS tinha como objetivo, segundo Mendes (1993a, p.11), “[...] buscar modelos de

Esses seminários coordenados pela OPAS/OMS (Representação do Brasil) tiveram o apoio, principalmente, de professores do departamento de medicina preventiva da UFBA e do Instituto de Saúde da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo; lembrando que ambos pertenciam aos estados federados que obtiveram

sucesso na etapa inicial do projeto de “implantação de SILOS nos estados”. Outro

importante apoio foi o da Cooperação Técnica Italiana que através de sua experiência na reforma sanitária da Itália com suas peculiares Unidades Sanitárias Locais (USL), procurou também devolver discussões nesta mesma perspectiva (MENDES, 1993a).

O objetivo desses seminários foi fundamentalmente “[...] de se iniciar o

processo de construção de uma teoria e de uma metodologia, referidas à cena

brasileira, no campo dos Sistemas Locais de Saúde” (MENDES, 1993a, p.12).

Com isso, a conformação de uma proposta teórico-metodológica sobre a concepção de SILOS adequada ao Brasil se deu a partir de contribuições de diversos e diferenciados campos científicos; dentre estas contribuições destacamos

“[...] a visão de território-processo da nova geografia, especialmente, de Milton

Santos” (MENDES,1993a, p.12).

3.1 O Território-Processo como Conceito-chave da Distritalização da Saúde

No trabalho intitulado Distritos Sanitários: conceitos-chave a „visão de

território-processo‟ é desenvolvida pelos autores como um dos “elementos teórico -conceituais que fundamentam [...] o processo de distritalização” (MENDES, 1993c,

p.160), pois, além de argumentarem que a dimensão territorial é inerente a definição

de Distrito Sanitário como processo, também justificam que “[...] os sistemas de

saúde mais eficazes, eficientes e equitativos tem como elemento comum a sua estruturação numa base territorial, tal como acontece na Suécia, na Finlândia, na

Inglaterra, em Cuba, na Costa Rica e em outros países” (MENDES, 1993c, p.166).

Portanto, para estes autores, o território é um importante „conceito-chave‟

dentro do escopo teórico-metodológico do Distrito Sanitário e, com isso, na tentativa

pelo menos, duas grandes correntes de pensamento que apreendem de forma

distinta a questão do território” (MENDES, 1993c, p.166).

A primeira grande corrente de pensamento, segundo o autor, apreende a questão do território “[...] de forma naturalizada como um espaço físico que está

dado e que está completo. Nesta concepção, são os critérios geopolíticos que definirão um território denominado de território solo (MENDES, 1993c, p.166). Ainda segundo os autores, esta concepção sustenta, além do entendimento da saúde apoiado no modelo da clínica, também à visão topográfico-burocrática de distrito sanitário.

A segunda “grande corrente de pensamento”, ao contrário da primeira,

apreende a „questão do território‟ coerentemente com a definição de distrito sanitário como processo, pois “[...] vê o território como um espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica social onde se tensionam sujeitos sociais

postos na arena política” (MENDES, 1993c, p.166); por essas tensões terem um

processo permanente, é que se atribui ao território sua constante reconstrução. Então, a partir dessa segunda corrente de pensamento é que na teoria da distritalização se estabeleceu a concepção de território-processo como conceito-chave, o qual,

[...] transcende a uma superfície-solo e às suas características geofísicas para instituir-se como um território de vida pulsante, de conflitos, de interesses diferenciados em jogo, de projetos e de sonhos. Esse território, então, além de um território-solo é, ademais, um território econômico, político, cultural e epidemiológico. Esse é o território do distrito sanitário entendido como processo social de mudança das práticas sanitárias e é o que permitirá exercitar a hegemonia do modelo sanitário(MENDES, 1993c, p.166).

Neste sentido, a formulação do território-processo como „conceito -chave‟ seguiu o seguinte encaminhamento metodológico: “um território -processo-base do distrito sanitário, deverá ser esquadrinhado de modo a configurar uma

determinada realidade de saúde, sempre em movimento” (MENDES, 1993c, p.166).

Este esquadrinhamento do „território-processo-base‟ é que caracteriza

o método operacional no nível local, uma vez que, o território-processo por ser sempre inacabado e, também, nunca admitir simetrias; de tal modo, o

correspondem às localizações diferenciadas de distintos conjuntos sociais no seu

interior, com suas necessidades, demandas e representações singularizadas”

(MENDES, 1993c, p.167).

Assim, MENDES (1993c) diz que o esquadrinhamento é uma proposta crítica aos trabalhos clássicos de serviços de saúde, pois esses

“[...] dividem o território em espaços simétricos, contíguos, tal como, por exemplo, a forma de divisão espacial da vigilância sanitária. Essa territorialização pressupõe uma distribuição homogênea dos problemas de saúde no espaço, o que, na prática, não ocorre” (MENDES, 1993c, p.167).

Da crítica à metodologia do esquadrinhamento territorial segue a seguinte

proposta: “numa tentativa de ordenar essa situação de acordo com as necessidades

e possibilidades das práticas de intervenção [...] se subdivide o território do Distrito Sanitário em: Distrito, Área, Microárea e

Território-Moradia” (MENDES, 1993c, p.167).

Porém, consideramos que a limitação desta proposta não está, propriamente, nessa subdivisão, e sim, na fragmentação dada pelo encaminhamento

seguinte: “cada um desses territórios estruturam-se por lógica própria, tem objeto diferenciado e sustenta-se em disciplinas distintas” (MENDES, 1993c, p.167).

Segundo MENDES (1993c, p.167), “a disciplina que subsidia a delimitação

do Território-Distrito é o planejamento urbano e seu objeto é o

administrativo-assistencial”; com isso,

[...] o Terriório-Distrito obedece à lógica político-administrativa e, normalmente, está dado [...]. A coincidência dos Distritos Sanitários com territórios político-administrativos previamente delimitados apresenta, dentre outras, a vantagem da possibilitação de uma integração da autoridade sanitária com responsáveis por outros setores, contribuindo para a facilitação de uma ação intersetorial (MENDES, 1993c, p.167).

Os Territórios-Área se referem à primeira subdivisão do Território-Distrito e,

segundo MENDES (1993c, p.168), “a disciplina que, fundamentalmente suporta a

delimitação do Território-Área é a geografia humana”. Essa segunda subdivisão (o

unidade ambulatorial de saúde e delimita-se em função do fluxo e contrafluxo de trabalhadores de saúde e da população num determinado território” (MENDES,

1993c, p.168); seu objeto é similar ao Território-Distrito10, e se define, portanto,

“com base em critérios administrativos e assistenciais, uma vez que há uma unidade de direção ao nível da unidade ambulatorial com autoridade sanitária sobre seu território e uma população adstrita que deve receber serviços de saúde dessa unidade e com ela interagir” (MENDES, 1993c, p.168).

O Território-Área, por sua vez, se subdivide em „Territórios-Microárea‟ que,

segundo Mendes (1993c, p.168), “impõe-se na medida em que os problemas de saúde não se distribuem de forma simétrica no Território-Área, tendendo, ao contrário, a discriminarem-se de forma negativa naquele espaço”. A definição do

Território-Microárea segue “a lógica da homogeneidade socioeconômico-sanitária” e “está próximo ao conceito de „áreas homogêneas de risco‟” (MENDES, 1993c, p.168). Desta maneira, de acordo com Mendes (1993c, p.168), “a disciplina central

para a caracterização da microárea é a epidemiologia, com o apoio da economia, da sociologia e da antropologia, na identificação e análise das condições de vida e

saúde dos distintos grupos populacionais”.

Por último, o Território-Microárea se subdivide em Territórios-Moradia, os quais se constituem como um território de grande valor operacional, cuja disciplina básica para sua construção e intervenção também é a epidemiologia que tem por objetivo a prática da vigilância à saúde nesse território (MENDES, 1993c). Em suma, o Território-Moradia, segundo Mendes (1993c, p.169), “[...] institui-se no espaço de vida de uma microunidade social (família nuclear ou extensiva), identificando na microárea como locus para o desencadeamento de ações de intervenção sobre

algumas causas dos problemas e seus efeitos”.

Porém, Mendes (1993a, p.16) ao referenciar Carmen Unglert (1993), por seu trabalho intitulado Territorialização em sistemas de saúde, demonstrou que ela foi

quem procurou “[...] desenvolver, na prática, o processo de territorialização a partir

do esquadrinhamento dos diferentes territórios: o território-distrito, o território-área, o

território-microárea e o território-domicílio”; nesse sentido, passemos à análise dessa

proposta metodológica sobre a territorialização.

3.2 A Territorialização como Proposta Metodológica

Unglert (1993, p.221), acreditando na consolidação de um sistema de saúde mais eficiente, eficaz e equitativo, propunha a adoção de uma concepção que abrangesse as dimensões política, ideológica e técnica, a qual permitisse, também, a identificação de “cenários onde as mudanças ganham concretude”. Então, adotando a idéia de “espaço político-operativo” como proposta inicial, argumentou

que

[...] é no espaço político-operativo [onde] se dá a interação população-serviços. É neste cenário que se visualiza uma população específica, vivendo em tempo e espaço determinados, com problemas de saúde definidos e que interage com distintas unidades prestadoras de serviços de saúde (UNGLERT, 1993, p.221).

Contudo, Unglert (1993, p.222) explica, ainda, que esse enfoque no „espaço

político-operativo‟

[...] não implica uma visão baseada em uma atomização reducionista, onde os espaços político-jurídico e político-administrativo sejam ignorados. Ao contrário, entende-se que se deva processar também nesses espaços e, para isso, é imprescindível a apropriação do poder pelos atores sociais, pois só assim tais transformações terão legitimidade. E é no plano do espaço político-operativo que essa apropriação se processa.

Portanto, enfocando no espaço político-operativo, Unglert (1993, p,222) o sub-intitulou de “Espaço Local-Território”, pois, além de considerar que “o espaço

local é o cenário estabelecido por atores sociais no desenrolar de um processo em que problemas de saúde se confrontam com serviços prestados e onde

dos seus diferentes perfis (demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político e social) características expressas “num território em permanente construção”.

Sendo assim, ela escreveu que “[...] a territorialização se apresenta como a

grande contradição entre a proposta da reforma [sanitária] democrática e a do

projeto neoliberal” (UNGLERT, 1993, p.222). Essa contradição se dá por que a proposta do projeto neoliberal, priorizava a demanda individual, por compreender que o direito a usufruir do sistema de saúde se vincula à capacidade de pagamento. Diferentemente, a proposta da reforma sanitária compreendia que o direito a usufruir do sistema se vincula ao pressuposto da universalização dos serviços de saúde como um direito de todos os cidadãos e como um dever do Estado.

É nesse sentido que a proposta da reforma sanitária apresenta o fundamento da base territorial11 como princípio organizativo-assistencial do sistema de saúde brasileiro; logo, estabelecer essa base territorial para Unglert (1993, p.222)

[...] é um passo básico para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem como o dimensionamento do impacto do sistema sobre os níveis de saúde dessa população e, também, para a criação de uma relação de responsabilidade entre os serviços de saúde e sua população adscrita.

Sendo assim, Unglert (1993) preconiza estabelecer critérios básicos para a territorialização com a autonomia do nível local em utilizar e adaptar tais critérios a sua realidade, já que, por reconhecer as desigualdades territoriais, há dificuldades de se atuar em problemas específicos a partir de modelos teóricos ou técnicas de planejamento a partir do nível central. Em todo caso, necessita-se definir “distintos

espaços territoriais que delineados dentro de uma mesma lógica deverão contribuir

para a implantação de um Distrito Sanitário” (UNGLERT, 1993, p.223).

Nesse sentido, consideremos o quadro a seguir que demonstra a coerência entre as terminologias propostas pela territorialização do SUS de Unglert (1993) e as terminologias do esquadrinhamento territorial propostas por Mendes (1993c).

11 De acordo comUNGLERT (1993, p.222),

QUADRO 1 – Territorialização do SUS versus Esquadrinhamento Territorial

UNGLERT (1993) MENDES (1993c)

Distrito Sanitário Território-Distrito

Área de Abrangência Território-Área

Microárea de Risco Território-Microárea

Domicílio Território-Domicílio

De acordo com Unglert (1993, p.223),

[...] esses espaços devem ser encarados como dinâmicos e a proposta metodológica que se segue de trabalhá-los consecutivamente traz em si a idéia de reconstrução permanente. Assim é que, partindo-se de distritos sanitários cujos limites geográficos podem estar, de início, claramente definidos, pode-se chegar à proposta de mudança desses mesmos limites pela construção dos demais espaços territoriais: a)Distrito Sanitário– a definição inicial do território de um distrito sanitário depende de critérios de natureza político-administrativa. Um distrito sanitário ou grupo de distritos sanitários geralmente corresponde a uma região administrativa municipal; b) Área de Abrangência – corresponde a área de responsabilidade de uma unidade de saúde. Baseia-se em critérios de acessibilidade geográfica e de fluxo da população. Deve ser constituída por conglomerados de setores censitários; c)

Microárea de Risco – é de perfil epidemiológico específico. Através da caracterização desse perfil epidemiológico é que serão definidas ações de saúde específicas para essa área. É desejável que seja constituída por conglomerados de setores censitários; d)Domicílio– o detalhamento da base territorial no nível de domicílio possibilita a adscrição de clientela, além de favorecer o estabelecimento de ações de controle de saúde, visando a prioridades (grifos nossos).

ainda, por uma lógica assistencial derivada geralmente pela pressão da demanda espontânea)12; segundo sua previsão a médio e longo prazo,

[...] com o reordenamento natural do sistema que deverá advir da apropriação do espaço local pelas diversas equipes, as reflexões sobre os modelos assistencial e gerencial acabarão por possibilitar que área de influência e área de abrangência possam tornar-se sinônimas (UNGLERT, 1993, p.224).

Essa estratégia de partir de duas conceituações distintas, para Unglert (1993), viabiliza a apropriação do território numa lógica nova, tendendo a contribuir, até mesmo, para reordenar as ações assistenciais futuras; assim, argumentando ainda que a territorialização não devesse se constituir por um processo baseado em procedimentos rígidos propôs como pressuposto a metodologia do Planejamento Ascendente,

[...] entendido como um processo de construção do Sistema Único de Saúde, baseado em distintas realidades locais, onde atores sociais se transformam em autores de um processo, no qual se dá a apropriação do território numa lógica voltada à Saúde (UNGLERT, 1993, p.225).

Por conseguinte, essa metodologia objetiva a apropriação do território pelos distintos atores sociais, podendo haver, todavia, a variação do objeto13 escolhido dependendo de cada realidade local, cuja conformação inicial pode se dá a partir de

“pistas” que subsidiam o desenvolvimento prático da territorialização, como: mapa -base, setor censitário, bairro, barreira geográfica, movimentos sociais urbanos e adscrição de clientela.

12 Segundo UNGLERT (1993, p.224) “[...] a população, inteligente que é, na busca pela sobrevivência, procura atenção a seus problemas de saúde considerando as distintas modalidades de acessibilidade dos serviços, estabelecendo, assim, áreas de influência mais ou menos dispersas dependendo das inúmeras variáveis [...]. Por outro lado, o conceito de Área de Abrangência que se defende é [...] construída através da apropriação do território por parte da equipe local, pela aplicação de instrumentos que garantam a participação da população no processo”.

13 O objeto, de acordo com UNGLERT (1993

a) mapa-base – é de fundamental importância a visualização, em mapa, da área a ser trabalhada. Para áreas urbanas recomenda-se a escala 1:5.000 ou 1:10.000. Para zonas rurais, escalas de 1:25.000, ou mesmo 1:50.000 são mais indicadas. De forma geral, as prefeituras municipais possuem mapas nessas escalas;

b) setor censitário – é a unidade básica de coleta para o Censo Demográfico estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Constitui-se de área territorial contínua, de mesma situação (urbana e rural) e do mesmo distrito administrativo do IBGE. O número e a extensão dos setores variam segundo a área, as dificuldades de transporte, a densidade demográfica e a proximidade ou afastamento dos domicílios. Os limites geográficos dos setores censitários podem ser utilizados, pois, por se constituírem unidades geográfica com pequena extensão (restritas, por vezes, a uma quadra ou a um edifício de apartamentos), mostram-se muito adequados a se considerar como elemento nuclear, e, a partir de conglomerados de setores, poderão ser determinadas áreas com limites geográficos e demográficos definidos;

c) bairro – considera-se como fundamental o respeito à distribuição por conglomerados estabelecidos pela própria população. Dessa forma, os bairros, vilas e jardins que a população refere devem ser respeitados. O bairro representa, em nossa sociedade, uma forma espontânea de manifestação da população na apropriação do território. [...].

d) barreira geográfica– o conceito de barreira geográfica deriva dos obstáculos naturais ou gerados pela implantação urbana que orientam a organização de fluxos de freqüentação numa dada estrutura de circulação e que criam “distancias relativas” que variam do nível local para o regional. É importante frisar que a estrutura de circulação de dá numa lógica e racionalidade que está em estreita dependência com a própria estruturação do tecido urbano com suas funções e hierarquias, seu perfil populacional e sua adaptação relativa ao quadro natural preexistente. A barreira geográfica é conceituada tendo por referência a população que se movimenta na região;

e) movimentos sociais urbanos – que se expressam como movimentos de bairros e incluem problemas prioritários para a população, como moradia, transporte e saúde. Nesse contexto, torna-se fundamental a articulação do processo de gestão entre o pessoal de saúde que atua na rede e as organizações populares;

f) adscrição de clientela– para isso é importante o mapeamento do nível de domicílio. Essa adscrição pode ser estabelecida de forma progressiva, mas é fundamental para a incorporação da relação de responsabilidade entre os trabalhadores da área da saúde e a população (UNGLERT, 1993, p.225-226).

Por último, Unglert (1993) analisou em seu trabalho o processo de

Relevadas ao seu tempo, consideramos essas análises como o ponto de partida prático da territorialização como uma metodologia eminentemente empírica que ao longo das décadas de 1990 e 2000 alguns dos seus princípios foram sendo incorporados, difusamente, ao escopo normativo do SUS, como veremos a seguir.

3.3 As Normas e a Territorialização do SUS

O Sistema Único de Saúde (como vimos no capítulo anterior) se constitui normativamente a partir da aprovação da Constituição Federal de 1988 que, por sua vez, derivou a necessidade de formulação da legislação infra-institucional do setor saúde para estabelecer a efetivação do sistema.

Neste sentido, se procedeu à elaboração da chamada Lei Orgânica da Saúde (LOS) que sofreu um intenso embate político-ideológico, concluído em 1990 com a aprovação da Lei n° 8080. Esse contexto da institucionalização do SUS, segundo ALMEIDA (2005, p.191),

[...] ocorreu num clima político distinto daquele de sua [constitucionalização]. A eleição de Fernando Collor de Mello (1989), para presidente da república, coincide com o afastamento no INAMPS do grupo vinculado aos ideais da VIII Conferência de Saúde, passando o comando para um grupo conservador que buscou manter as estruturas e funções do antigo sistema.

O escopo da LOS regula as ações e serviços de saúde em todo o território nacional, estabelece as condições para a organização e funcionamento do sistema, e define a direção, a gestão, as competências e as atribuições de cada esfera de governo dentro do Sistema Único de Saúde.

A LOS, em seu artigo 7º, ressalta o componente territorial ao mencionar que

“as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal”; ainda assim,