2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRIDAlumna: Rocío Viniegra Muncharaz

Tutora: Isabel de Felipe

Co-Tutor: Luis Tadeu Assad

INSERCIÓN PRODUCTIVA EN LA CADENA DE VALOR

COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO.

INDICE:

ABREVIATURAS: ... 4

RESUMEN ... 6

ABSTRACT ... 6

1. CONTEXTO ... 7

2. INTRODUCCIÓN ... 11

3. METODOLOGÍA ... 12

3.1. Metodología GLOCAL ... 12

3.2. Matriz de análisis ... 14

4. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS ... 15

4.1.1. Consumo sostenible ... 15

4.1.2. Comercio justo ... 16

4.1.3. "Km 0" ... 18

4.1.4. Responsabilidad social ... 19

4.1.5. Turismo de base comunitaria ... 20

4.1.6. Economía solidaria ... 22

4.1.7. Emprendimiento social ... 24

4.1.8. Resiliencia ... 26

4.1.9. Principios relacionados ... 27

5. CASOS EJEMPLO DE PROCESOS DE GESTIÓN RURAL– URBANO ... 28

5.1. Central do Cerrado ... 29

5.2. Artesol. Artesanato Solidário ... 30

5.3. Proyecto Pescando con Redes 3G ... 31

5.4. Políticas públicas de inserción productiva: PAA y PNAE ... 32

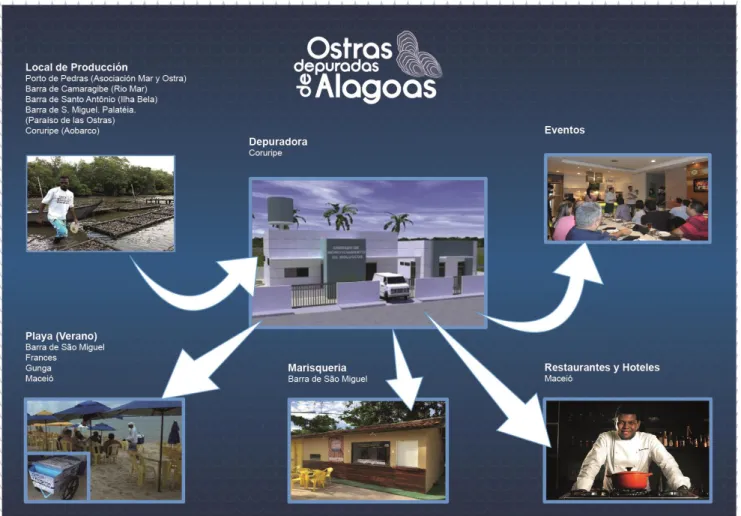

6. PROGRAMA OSTRAS DEPURADAS DE ALAGOAS ... 33

6.1. Contexto histórico del Programa Ostras Depuradas de Alagoas ... 33

6.2. Stakeholders o grupos de interés ... 35

6.3. Modelo de gestión del Programa ... 38

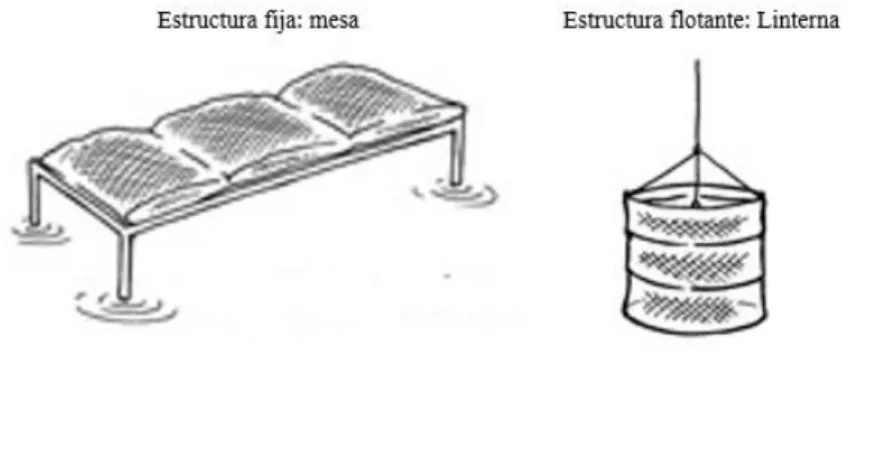

6.4. Producción. Sistema de cultivo ... 38

6.5. Procesado del producto. Depuradora ... 39

6.6.1. Proceso de construcción de estrategias de comercialización ... 41

6.6.2. Estrategias de comercialización ... 49

6.7. Proyecto Mariscaria Original de Alagoas. Experiencia personal. ... 51

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS ... 54

7.1. Matriz de conceptos y casos ... 54

7.2. Metodología Glocal aplicada al Programa Ostras Depuradas de Alagoas ... 60

7.3. Desafíos encontrados durante el desarrollo del Programa Ostras Depuradas de Alagoas ... 62

7.4. Resultados del Programa Ostras Depuradas de Alagoas ... 62

7.5. Visibilidad del Programa Ostras Depuradas de Alagoas ... 65

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 66

8.1. Conclusiones del Programa Ostras Depuradas de Alagoas ... 66

8.2. Conclusiones generales ... 67

8.3. Recomendaciones ... 70

BIBLIOGRAFIA ... 72

INDICE DE CUADROS:

Cuadro 1.- Integración Campo-Ciudad ... 9Cuadro 2.- Objetivo general y objetivo específico ... 12

Cuadro 3.- Definición de consumo sostenible ... 17

Cuadro 4.- Definición de comercio justo ... 19

Cuadro 5.- Definición de kilómetro cero ... 20

Cuadro 6.- Definición de responsabilidad social ... 21

Cuadro 7.- Definición de turismo de base comunitaria ... 23

Cuadro 8.- Definición de economía solidaria ... 25

Cuadro 9.- Definición de emprendimiento social ... 26

Cuadro 10.- Definición de resiliencia ... 28

Cuadro 11.- Definiciones de algunos principios relacionados ... 28

Cuadro 12.- Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) ... 33

Cuadro 13.- Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) ... 34

INDICE DE FIGURAS:

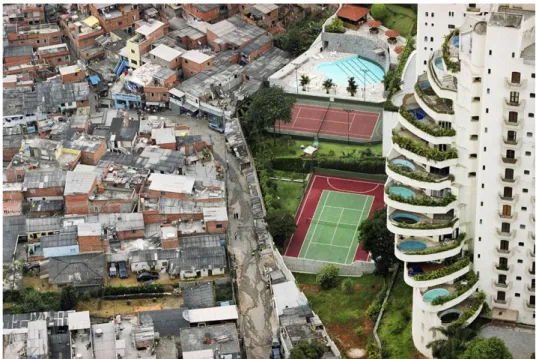

Figura 1.- Favela de Paraisópolis – Rio de Janeiro ... 8

Figura 2.- Comparativa entre la cadena productiva tradicional y la cadena de valor... 10

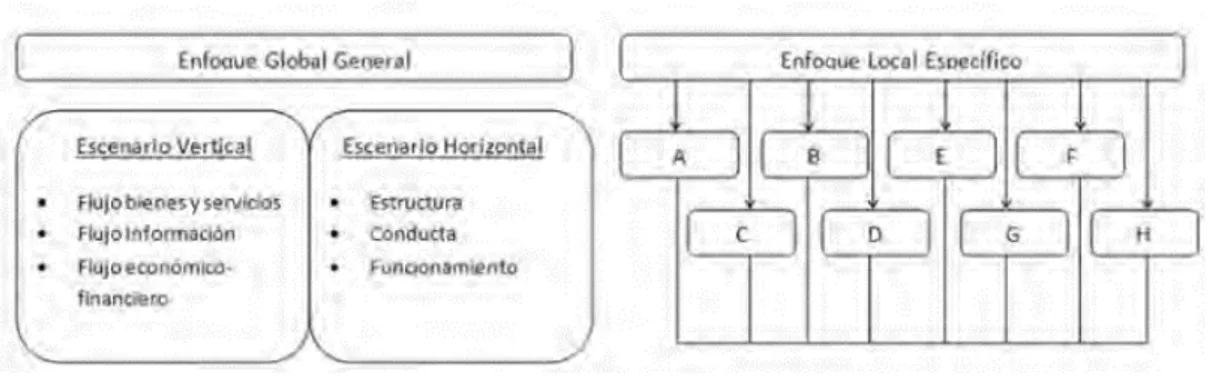

Figura 3.- Metodología Glocal ... 14

Figura 4.- Esquema de matriz de análisis ... 15

Figura 5.- Resiliencia de Grottberg ... 28

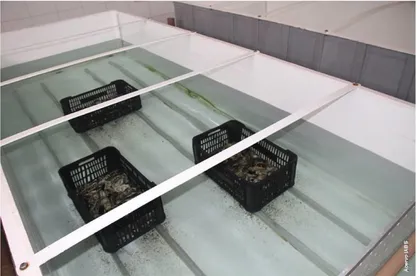

Figura 6.- Depuradora de Coruripe ... 35

Figura 7.- Comunidades de ostricultores ... 37

Figura 8.- Esquema del Programa Ostras Depuradas de Alagoas ... 38

Figura 9.- Comité Institucional ... 39

Figura 10.- Tipos de estructuras de cultivo de ostras ... 40

Figura 11.- Instalación de la depuradora ... 41

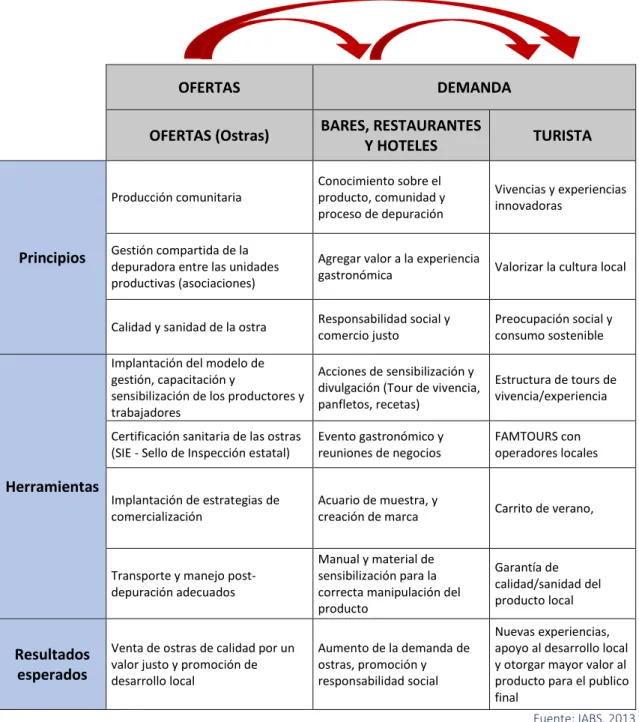

Figura 12: Esquema de las estrategias de comercialización para inserción productiva de la ostra en el mercado turístico ... 43

Figuras 13, 14 y 15: Tours de experiencia para conocer los cultivos de ostras en las comunidades y la depuradora ... 46

Figura 16: Evento gastronómico ... 47

Figura 17: Acuario ... 48

Figura 18: Carrito del Proyecto Ostras no Verão ... 49

Figura 19: Proyecto Ostras no Verão ... 51

Figura 20: Josuel, un productor de Palateia haciendo una demostración de la apertura de ostras en la Mariscaría Original de Alagoas ... 51

Figura 21.- Proyecto Mariscaria Original de Alagoas ... 52

Figura 22.- Montaje de la Mariscaria Original de Alagoas en 4 pasos ... 55

Figura 23.- Matriz de los conceptos/principios y casos ... 60

Figura 24.- Tabla resumen de las ostras comercializadas en los diferentes periodos ... 64

Figura 25: Volumen de ventas de ostras (R$) en los diferentes periodos ... 65

ABREVIATURAS:

3G: Tercera generación de tecnología de telecomunicaciones móviles AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo FAO: Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura FNDE: Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación

GEF: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility) GPS: Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) IABS: Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad

IBGE: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística IDH: Índice de Desarrollo Humano

IFAT:Federación Internacional de Comercio Alternativo (International Federation of Alternative Trade)

Km 0: Kilómetro cero

MAPA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil MTE: Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil

MTur: Ministerio de Turismo de Brasil PIB: Producto Interior Bruto

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible OIT: Organización Internacional del Trabajo OMT: Organización Mundial del Turismo ONU: Organización de las Naciones Unidas

OSCIP: Organización de la Sociedad Civil de Interés Público PAA: Programa de Adquisición de Alimentos

PIB: Producto Interior Bruto

PNAE: Programa Nacional de Alimentación Escolar

PPP-ECOS: Programa de Pequenos Projetos Ecossociais

RS: Responsabilidad Social

RSE: Responsabilidad Social Empresarial

SEAGRI: Secretaria de Estado de Agricultura, Ganadería, Riego, Pesca y Acuicultura

SEBRAE: Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)

SENAES: Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil SIE: Sello de Inspección Regional (Selo de Inspeção Estadual) UFAL: Universidad Federal de Alagoas

WCED: Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (World Commission on Environment and Development)

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar la inserción de productos de base comunitaria en diferentes cadenas de valor desde su producción o elaboración hasta que llega al consumidor, y como convertir los beneficios de esas actividades en una mejora en la calidad de vida de los productores. Se construyó la definición de inserción productiva utilizada en este estudio basado en una combinación de conceptos como el comercio justo, kilómetro cero, consumo sostenible, entre otros. Fueron analizados seis casos de estudio a la luz de esos conceptos, que se relacionan estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos hasta el 2030 por la ONU, y se elaboró una matriz de conceptos/principios y casos para fines de comparación. El caso del Programa Ostras Depuradas de Alagoas fue detallado para tener una idea de la amplitud, desafíos y resultados posibles en una iniciativa de inserción productiva. Por fin, fueron listados algunos de los principales obstáculos al desarrollo de esas iniciativas, así como algunas propuestas para superarlos, con el objetivo de mostrar que la inserción productiva en la cadena de valor es una estrategia eficiente para el desarrollo humano.

Palabras clave: Inserción Productiva; Cadena de Valor; Objetivos de Desarrollo Sostenible; Comercio Justo; Kilometro 0; Consumo Sostenible; Responsabilidad Social; Turismo de Base Comunitaria; Economía Solidaria; Emprendimiento Social; Resiliencia; Empoderamiento; División Equitativa de Oportunidades.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze insertion of community-based products in different value chains, from production or development stages to final consumers, as well as how to convert the benefits from these activities into better quality of life for producers. The definition of productive insertion used in this document was constructed based on a combination of concepts such as fair trade, kilometer zero, sustainable consumption and others. Six case studies were

analyzed in light of these concepts, which are strictly related with the United Nations’ 2030

Sustainable Development Goals, and a matrix of cases and concepts/principles was developed for comparison purposes. The case of the Programa Ostras Depuradasde Alagoas was explained in further detail to give an idea of the possible breadth, challenges and results of a productive insertion initiative. Lastly, some of the main challenges these initiatives face were listed, in addition to some proposals to overcome them, with the purpose of demonstrating that productive insertion into value chains is an efficient strategy for human development.

1.

CONTEXTO

Brasil es un país que presenta un interesante fenómeno social y un amplio espectro político, social y económico, por su gran extensión estimada en más de 8,5 millones de km², que alcanzó aproximadamente 190 millones de habitantes, según el censo realizado en el 2010 por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).

A pesar de que en 2014 Brasil tenía la cifra del Producto Interior Bruto (PIB) de 1.765.139 M.€, con lo que es considerado la 7ª economía en el ranking de los 196 países de los que se publica el PIB, si son ordenados los países en función de su PIB per cápita, Brasil se encuentra en el puesto 67 de estos 196 países1. Según los análisis del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) elaborados en el 2013, actualmente Brasil se encuentra en el puesto 79 del ranking de Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Esta aparente contradicción (por el hecho de tener uno de los mayores PIB del mundo en términos absolutos, pero mucho peor si se tiene en cuenta la población) se explica por la alta desigualdad social. La mayor parte de la riqueza del país está en manos de unos pocos, y muchos de los habitantes de Brasil tienen un nivel de vida bajo (más de 70 millones son pobres, de los cuales 16.270.000 están por debajo de la línea de extrema pobreza) (FALCÃO & DA COSTA, 2014). A pesar de que este problema histórico se ha prolongado durante muchos años, Brasil fue uno de los primeros en alcanzar el objetivo del milenio de reducir a la mitad el número de personas en esas condiciones

Figura 1.- Favela de Paraisópolis – Rio de Janeiro.

Fuente: Tuca Vieira (fotógrafo)

Con el fin de mantener el ritmo acelerado de mejora en los índices de calidad de vida, es necesario implementar estrategias para asegurar que todo el potencial económico de un país

como Brasil se convierte en beneficios para los menos favorecidos. Ya está superada la opinión de que la única solución a los problemas de desarrollo a cualquier precio sería el desarrollo cero2,

y surgen cada día innovaciones tecnológicas y paradigmáticas que buscan un desarrollo en bases más equitativas y justas, teniendo en cuenta los límites de medio ambiente, sociedad y economía.

Debido a los importantes cambios globales que acontecieron como el crecimiento económico de los países desarrollados y el impacto de la innovación tecnológica tanto en la cultura como en el nivel productivo que llevaron a las personas a abandonar el campo y trasladarse a la ciudad, se fue creando una división marcada no solo a nivel territorial sino también a nivel personal afectando negativamente a las relaciones entre estos dos ambientes. Sin embargo durante los últimos años se hace más patente la necesidad de cooperación entre ambos sectores.

Una de las estrategias para explorar de forma más sostenible el potencial económico se configura en una mayor integración entre el campo y la ciudad (ver Cuadro 1), con intervención en cadenas de valor, con el fin de insertar productos locales, garantizando así la generación empleo e ingresos para los pequeños productores, que actúan en el ámbito local, y son por lo general los más desfavorecidos.

Cuadro 1.- Integración Campo-Ciudad

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) pronostica que la urbanización seguirá aumentando a un ritmo acelerado y las áreas urbanas pasarán a representar el 70% de la población mundial en 2050. De forma paralela las proyecciones muestran un aumento de población mundial para ese año, qué alcanzará los 9.100 millones de personas, lo que conlleva a aumentar la producción de alimentos en un 70%. Por ello en estos últimos años, se está intentando abandonar la visión del campo y de la ciudad por separado y comenzar a desarrollar su interacción para beneficio de ambas partes siendo conscientes de que esta unión resuelve problemas económicos, sociales y culturales consiguiendo una preocupación conjunta por el medio ambiente y por las condiciones de vida que estamos dejando a las generaciones futuras.

En el 2000, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible instó a los

gobiernos a nacionales y locales y a la comunidad internacional a “adoptar un enfoque estratégico de gestión del territorio destinado a promover la interacción entre las zonas

urbanas y rurales” (ONU 2010).

Para conseguir esta interacción es necesario basarse en una serie de conceptos y principios que se van a detallar en este estudio como: comercio justo, integración social, km cero y responsabilidad social entre otros.

Son muchos ya los ejemplos de actividades que incorporan procesos de gestión conjunta del sistema rural y urbano en distintas partes del mundo, donde se obtienen soluciones integradas con alternativas viables de desarrollo económico, bienestar social y equilibrio del medio ambiente.

Durante años se ha ido percibiendo una evolución en el comportamiento a nivel global tanto del productor como del consumidor. Al principio, el objetivo prioritario era minimizar los costes, buscando una mayor innovación en los sistemas productivos, para que el producto resultara con un precio atractivo al consumidor. Más adelante se mantiene el interés en los costes/precio pero se incorpora elementos como la calidad, desarrollo de nuevos productos y tiempo de entrega. El siguiente paso fue profundizar en coste y calidad, incorporando la seguridad alimentaria. Es solo en estos últimos años cuando aparece en escena la gestión de la cadena de valor.

Según la Fundación Codespa (2011), la diferencia entre estos dos términos reside en que la cadena de valor constituye un marco de análisis integral (desde la provisión de insumos hasta la comercialización) orientado a mejorar la competitividad y equidad en las cadenas productivas. Analiza el contexto, los actores (el rol que juegan y sus relaciones), los puntos críticos así como las principales barreras de participación, acceso a servicios de apoyo y recursos por parte de personas en riesgo de exclusión. A partir de ahí, se diseña una estrategia o plan de acción con el que se busca añadir un valor económico y social sostenible, para las personas más pobres que forman parte de la cadena y lograr un impacto más sostenible.

Este enfoque conlleva diferentes elementos, tales como:

• Altos niveles de confianza, voluntad y compromiso de todos los actores

• Cooperación y visión conjunta de la cadena por parte de los actores para alcanzar metas y objetivos comunes y que se dé un contexto de seguridad a la hora de negociar

• Flujos de información entre todos los actores, que aseguren transparencia y buena comunicación

• Organización de productores

• Relación formal entre actores y existencia de acuerdos entre ellos (correspondientes a las relaciones horizontales y verticales respectivamente)

• Enfoque de mercado y orientación de la cadena a una demanda de mercado (y no de la oferta)

• Articulación más formal y contractual con el mercado, cumpliendo sus estándares de calidad, agregación de valor e innovación, entre otros

• Servicios especializados de apoyo (incluido el acceso a financiación) para todos los actores

• Sostenibilidad social y ambiental

Figura 2.- Comparativa entre la cadena productiva tradicional y la cadena de valor

Fuente: Fundación Codespa (2011)

Para garantizar que la cadena de valor promueva desarrollo local, surge el concepto de inserción productiva. Para poder explicar mejor este concepto, hay que entender su origen en la cadena de valor ligada al turismo.

Actualmente, el turismo es uno de los sectores económicos que más crece en el mundo, inclusive en Brasil, por los atractivos naturales y culturales que posee. Por otro lado, a pesar de tener la capacidad de ser un sector de crecimiento "limpio" y sostenible, requiere una planificación y estructuración orientadas a la inclusión de la comunidad local en las actividades económicas, teniendo en cuenta los principios de preservación del medio ambiente y la valoración de la cultura local. Esa inclusión engloba diversos conceptos relacionados con modelos más sostenibles de desarrollo.

Por tanto, el turismo, abarca una cadena de valor con alto potencial de direccionar los beneficios generados por las actividades económicas a la población local, es lo que se entiende por Producción Asociada.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo (2011), el concepto de Producción Asociada abarca cualquier producción artesanal, industrial o agropecuaria que sostenga atributos naturales y/o culturales de una determinada localidad o región, capaz de añadir valor al producto turístico. Utilizando ese concepto, es posible identificar esos productos y sus procesos productivos, que son parte integral de la economía local, para ajustarlos al mercado y al proceso de comercialización del turismo, transformándolos en un elemento atractivo de los destinos, cualificando y diversificando la oferta turística (MTur, 2011).

El concepto de inserción productiva surge de la necesidad del Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS) de ampliar el término de producción asociada.

tiende a aumentar la autoestima de los grupos de productores y disminuir la pobreza, viabilizando nuevas fuentes de renta y desarrollo local.

Con este trabajo se propone definir la inserción productiva como: toda estrategia que direccione los beneficios de la cadena de valor a los productores locales, respetando los conceptos asociados que aparecen en este documento.

2.

INTRODUCCIÓN

La base de este trabajo fue escogida considerando los distintos modelos de desarrollo que han ido siendo adoptados mundialmente, y teniendo en cuenta algunos proyectos demostrativos que buscan innovación para caminos alternativos para el desarrollo, tanto los ejecutados por la institución donde se realizaron las prácticas como los casos estudiados de otras instituciones colaboradoras. Este tema agrega muchos de los conceptos que están surgiendo como posibles vías para resolver los problemas locales con impactos globales, y que son presentados en este documento.

Actualmente, los 193 países de las Naciones Unidas han aprobado el borrador de la Agenda de Desarrollo del Mundo hasta 2030, que aborda cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que serán discutidos por la comunidad internacional y se fijaran en la cumbre de Nueva York como escenario ideal para 2030. Entre ellos se destacan los siguientes como relevantes para este trabajo: 1) Eliminación de la pobreza extrema; 2) Terminar con el hambre; 3) Asegurar vidas saludables; 8) Buenos trabajos y crecimiento económico; 9) Innovación e infraestructuras; 10) Reducir la inequidad; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12) Consumo responsable; 13) Combatir el cambio climático; y 15) Proteger los ecosistemas terrestres.

Es importante considerar al largo de la lectura de ese estudio, la estrecha correlación de eses objetivos con los conceptos/principios y casos incluidos.

Cuadro 2.- Objetivo general y objetivo específico

Objetivo general

Este trabajo busca analizar la inserción de productos de base comunitaria en diferentes cadenas de valor desde su producción o elaboración hasta que llega al consumidor y cómo puede convertir los beneficios de esas actividades en una mejora en la calidad de vida de las comunidades productoras.

Objetivo específico:

Para llevar a cabo la elaboración de este trabajo, se realizaron entrevistas a cada uno de los responsables de los proyectos de estudio de inserción de productos de base comunitaria en Brasil. Se consideró de gran importancia obtener informaciones detalladas, identificando a los actores de cada una de las cadenas, así como sus principales desafíos y problemas, para poder realizar un análisis próximo a la realidad de cada situación. Por otro lado, se llevó a cabo una recopilación de datos secundarios sobre conceptos estrechamente relacionados con el término inserción productiva, que más adelante fueron alineados en una matriz de conceptos/principios y casos.

El Programa Ostras Depuradas de Alagoas es tratado en profundidad, debido a la implicación personal y mayor conocimiento del caso, ya que se siguió de cerca todo el proceso, acompañando las reuniones del comité institucional y participando en algunas de las decisiones estratégicas y operacionales de la iniciativa. Además, se realizaron encuestas a clientes, de las que se obtuvieron datos primarios, debido a que la mayoría de las acciones fueron enfocadas hacia el eslabón del consumidor que resultó ser el foco del mayor problema. También se destacó

la “Mariscaria Original de Alagoas”, por la experiencia propia de gestionar una cocina experimental de la mano de los productores, con ayuda de algunos de los chefs más famosos de Alagoas y de Brasil.

Finalmente fueron analizados los resultados del Programa Ostras Depuradas de Alagoas y de otros casos de interés, para obtener conclusiones, críticas y sugerencias, además de elaborar buenas prácticas que sirvan como réplica para los casos futuros.

3.

METODOLOGÍA

Según PNUD, bajo el eslogan “De lo global a lo local”, los ODS propuestos, aunque sean de

naturaleza global y universalmente aplicables, dialogan con las políticas y acciones en el ámbito regional y local.

Desde IABS se considera que el desarrollo global, a pesar de ser amplio, forma parte y se materializa en el ámbito local, en una relación íntima y estrecha con quien en realidad experimentan este proceso. No es simplemente una reflexión genérica de un modelo nacional o regional, sino más bien un proceso en el que los actores toman protagonismo en la formulación, decisión y ejecución de los caminos para su propio desarrollo.

3.1.

Metodología GLOCAL

En todos los casos de estudio se puede seguir la metodología GLOCAL estudiada por Julian Briz e Isabel de Felipe durante años, que se basa en combinar una visión global de la cadena de valor a partir de acciones o casos locales específicos.

una visión global, se dificulta la posibilidad de contrastarles adecuadamente y lograr recomendaciones comunes. De ahí la importancia de una estrategia GLOCAL, que permita integrar las distintas visiones (BRIZ, 2013).

La visión Global contempla tres escenarios verticales que corresponden a los distintos flujos que recorren la cadena de valor, desde el productor al consumidor y viceversa.

- Flujo de bienes y servicios que partiendo del agricultor, llega al consumidor.

- Flujo económico-financiero que se mueve en sentido inverso desde el consumidor al productor, pagando los bienes y servicios recibidos.

- Flujo de información que se mueve en ambos sentidos, e influye en el funcionamiento de los dos flujos anteriores.

El escenario horizontal incluye tres grupos de factores propios de la organización y desarrollo de la cadena de valor: la estructura, la conducta y el funcionamiento.

- Estructura: se refiere al sistema organizativo, de la cadena de valor (canales comerciales, diferenciación de producto, barreras de entrada y salida…).

- Conducta: recoge el comportamiento de los agentes sociales y económicos que operan en la cadena de valor y, en muchos casos, se relacionan con cuestiones éticas y morales (problemas existentes dentro de cada eslabón o entre eslabones, normativas que garanticen una seguridad alimentaria…).

- Funcionamiento: que refleja el resultado de cómo desempeñan sus funciones los distintos elementos de la cadena de valor (eficacia y eficiencia, transparencia, confianza,

innovación, capacidad de adaptación…). Figura 3.- Metodología Glocal

Fuente: BRIZ, 2013

El enfoque local específico trata de responder a una cuestión o preocupación específica, sin interrelacionarla, necesariamente, con el conjunto de la cadena de valor. Cabe analizar distintas posibilidades:

A. Análisis dinámico: evolución del sistema.

B. Análisis comparativos: selección de buenas prácticas institucionales y empresariales. C. Seguridad Integral Alimentaria: incluye la de abastecimiento (food security) y la sanitaria

D. Análisis de competitividad en los diversos sectores o cadena.

E. Estudio de la interacción entre actores de la cadena: relaciones contractuales, modelos de contratos y niveles de confianza…

3.2.

Matriz de análisis

A continuación se ha desarrollado una matriz donde se relacionan algunos de los conceptos y principios considerados más interesantes para análisis con los casos prácticos. Los casos Central do Cerrado, Artesol, Pescando com Redes3G y PAA/PNAE, son ejemplos utilizados para aplicar la metodología de análisis de este estudio en casos concretos en los cuales están presentes los conceptos y principios investigados.

En los casos Ostras Depuradas de Alagoas y Mariscaría Original de Alagoas, además de aplicar la metodología, se realizó un análisis detallado de las etapas desarrolladas en iniciativas de inserción productiva.

Para el análisis se ha ponderado del 1 al 5, teniendo en cuenta la siguiente clasificación y la opinión de los responsables de cada iniciativa entrevistados.

1. Ninguna correlación con el concepto/principio 2. Correlación baja con el concepto/principio 3. Correlación media con el concepto/principio 4. Correlación alta con el concepto/principio 5. Correlación muy alta con el concepto/principio Figura 4.- Esquema de matriz de análisis

Ostras Depurada s de Alagoas Mariscaria Original de Alagoas Central do

Cerrado Artesol

Pescando com Redes 3G PAA/PNA E Consumo Sostenible

Comercio Justo

Km 0

Responsabilidad Social

Turismo de Base

Comunitaria

Economia Solidaria

Empoderamiento

División Equitativa de

Oporunidades

Fuente: Elaboración propia

- Luis Tadeu Assad, Marcela Pimenta y Ricardo Nonô, Coordinadores del Programa Ostras Depuradas de Alagoas.

- Luis Carrazza, Secretario Ejecutivo de la Central do Cerrado.

- Josiane Masson, Coordinadora Ejecutiva de la Institución Artesol. - Eric Sawyer, Coordinador del Proyecto Pescando com Redes 3G.

4.

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

El término de inserción productiva surge de la combinación flexible de varios conceptos y principios, que promueven el desarrollo local y la interacción del campo con la ciudad, fortaleciendo la red de actores que forman parte de la cadena de valor. Algunos de estos conceptos han sido seleccionados y descritos para que formen parte del análisis de este estudio.

Consumo sostenible

Comercio justo

"Km Cero"

Responsabilidad Social

Turismo de base comunitaria

Economía Solidaria

Emprendimiento social

Resiliencia

La mayoría de estos conceptos son relativamente innovadores y no plenamente consolidados, lo que dificulta encontrar una definición consensuada. Fueron escogidos a partir de un rápido levantamiento de los términos más frecuentes, utilizados en textos relacionados con el tema de generación de empleo y renta para poblaciones locales, por medio de la inclusión de sus productos o servicios en cadenas de valor.

A continuación se va a realizar una descripción de cada uno de ellos para trasmitir la idea de estos conceptos desde la visión de este trabajo.

4.1.1.

Consumo sostenible

Se trata de un tema en evolución, dinámico, pero que se puede entender a través de las visiones de los distintos expertos que estudian el tema.

El término consumo sostenible tiene su origen en las discusiones sobre el Desarrollo Sostenible (PORTILHO, 2005). La definición más citada es la de la Comisión Brundtland en la cual el

“Desarrollo Sostenible es un desarrollo que atiende las necesidades del presente sin

comprometer la posibilidad de atender las necesidades de las generaciones futuras” (WCED, 1987:43). De esta manera Portilho (2005), en el evento llamado Oslo Roundtable, organizado en 1995 por la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU, define el consumo sostenible como:

vida y reduciendo al mínimo el uso de los recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de contaminantes a través del ciclo de vida, a fin de no poner en peligro las necesidades de las futuras generaciones”.

En este sentido, el papel desempeñado por el consumidor de mentalidad sostenible indica, la preocupación por el futuro y la limitación de los recursos naturales, la desigualdad social y la sostenibilidad global.

Según el Instituto Akatu (2012) una sociedad más sostenible implica cambios estructurales en el modelo actual de producción y consumo. Por un lado, depende de los consumidores más conscientes y por el otro, las empresas están dispuestas y son capaces de innovar, ofreciendo alternativas de productos y servicios más sostenibles. Por lo tanto, el consumidor tiene un gran poder de cambio en sus manos para elegir qué, a quién y cómo comprar, así como definir la forma de usar y desechar un producto. Él puede aumentar los efectos positivos y minimizar los efectos negativos de sus decisiones para contribuir a la transición hacia un mundo mejor. Oliveira (2007), señala que el consumo sostenible nos lleva a buscar información sobre el proceso productivo para evaluar si debe o no colaborar con él. Además de la calidad, podemos tener en cuenta los factores ambientales, culturales y sociales que intervienen en cada producto/producción. Consumo sostenible consiste en considerar estas repercusiones en el momento de plantear distintas opciones de consumo.

El hecho es que no es un concepto fácil de poner en práctica. Portilho (2005, 201) indaga sobre algunas de estas dificultades: Lo que significa que, por lo tanto, para promover la política de consumo sostenible se debe tener en cuenta los tres ejes - la realidad de los límites ecológicos de la Tierra, por un lado, que promueva la justicia social y que sea políticamente viable.

Cuadro 3.- Definición de consumo sostenible

CONSUMO SOSTENIBLE:

Es comprar aquello que es estrictamente necesario, teniendo en cuenta el origen del producto, que debe respetar los aspectos naturales, económicos y sociales y escogiendo siempre la opción de mayor vida útil para evitar reposiciones frecuentes, a fin de no poner en peligro las necesidades de las futuras generaciones.

Fuente: Elaboración propia

4.1.2.

Comercio justo

sostenible a través de mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y trabajadores marginados [...] (SEBRAE, 2005: 13).

Según Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), el comercio Justo también conocido como comercio ético y sostenible es una alternativa para la comercialización de productos con dificultad de inserción en el mercado convencional. Entre los segmentos que encuentran más oportunidades en el comercio justo, destacan productos de agronegocio, productos artesanales y confecciones de comunidades, asociaciones y cooperativas de los medios rurales y urbanos.

Los principios que deben regir una relación comercial considerada justa, de acuerdo con la IFAT, son: a) la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la cadena productiva; b) la relación a largo plazo que ofrece la capacitación y apoyo a los productores y el acceso a la información de mercado; c) el pago del precio justo tras la recepción del producto en beneficio de la comunidad; d) la organización democrática de los productores en cooperativas o asociaciones; e) el cumplimiento de la legislación y los reglamentos (por ejemplo, trabajadores); f) el entorno de trabajo debe ser seguro, los niños deben asistir a la escuela; y g) el respeto por el medio ambiente.

El comercio justo tiene como objetivo establecer un contacto directo entre el productor y el consumidor, facilitar y desburocratizar el comercio, reduciendo la dependencia negativa de los intermediarios y las inestabilidades del mercado mundial de commodities.

En Brasil existe un decreto presidencial – nº 7358/2010 que define el comercio justo como "práctica comercial diferenciada basada en los valores de la justicia social y la solidaridad en poder de las empresas económicas solidarias".

De acuerdo con França (2012), citado por SEBRAE (2012), el Comercio Justo respeta la diversidad cultural y reconoce el valor de los conocimientos de las comunidades tradicionales.

Varias entidades mundiales trabajan o han trabajado en el tema, generando datos interesantes de comercio justo mundial y sistemas de certificación de este tipo de prácticas. Según el informe mundial de Comercio Justo elaborado por SEBRAE (2012), algunas de las estrategias de marketing utilizadas en el mundo guían el proceso de comercio justo y son ejemplos de experiencias exitosas. Entre ellos se encuentran: a) la preocupación por la calidad del producto; b) diferentes precios (considerando el producto y el proceso de producción involucrados); c) la innovación en los canales de distribución; d) la comunicación como un factor relevante que muestra al consumidor la singularidad del producto; e) el posicionamiento estratégico del consumidor como un estilo de vida y no como una acción de caridad.

Cuadro 4.- Definición de comercio justo

COMERCIO JUSTO:

Es la comercialización de productos con dificultad de inserción en el mercado convencional, teniendo en cuenta la relación ética, transparente y corresponsable entre los distintos eslabones de la cadena de valor, respetando la historia y la cultura, con remuneración justa y solidaria.

Fuente: Elaboración propia

4.1.3.

"Km 0"

El kilómetro cero (km 0) consiste en acortar la distancia desde la producción hasta el consumo, reduciendo el consumo de energía, ayudando al medio ambiente y promoviendo las regiones agrícolas locales, salvaguardando las variedades y especies típicas de cada región (ROGERIO, 2014). Es una dimensión utilizada en el estudio de impacto ambiental o huella ecológica de los alimentos.

El km 0 es un concepto ligado a preservar la variedad de especies y de sabores y proteger las técnicas de producción tradicionales. En los supermercados hay una gran cantidad de productos disponibles, pero no existe una variedad agrícola real, se trata más de una cuestión de marca. Son productos seleccionados y estandarizados para obtener un mayor beneficio, en lugar de representar las diferentes variedades producidas por miles de diferentes productores en diferentes lugares y con diversas prácticas de cultivo. El sabor y el valor nutritivo se sacrifican por obtener una vida útil más larga, pero cuanto más viaja un alimento, menor es su frescura y sus propiedades organolépticas.

En Europa, este concepto ya está muy extendido. En 2008, en una región en el noreste de Italia, Veneto Coldiretti, el km 0 adquirió tal importancia que derivó en ley regional. Esta ley pretende orientar y apoyar el consumo de productos agrícolas de origen regional, implementándose en organismos públicos e instituciones como hospitales, escuelas y hogares, y normalizando el uso de esta terminología en restaurantes y comercios. La nomenclatura km 0 implica la venta/consumo de 30% -50% de productos de origen regional, obligando a que sea cumplido este requisito junto a la administración pública local. Este proyecto incluye una serie de acciones de promoción de la producción local, particularmente como apoyo a los mercados de agricultores. También en Italia, en la provincia vecina a la Toscana, el parque Nacional de Appennino Tosco-Emiliano promueve, desde 2008, un concurso gastronómico en su área de influencia de restaurantes Menú Km 0, utilizando productos procedentes de la producción local y de temporada.

por su comida, su origen a, su sabor y cómo nuestras decisiones alimenticias afectan al resto del mundo.

Hoy, el movimiento internacional Slow Food involucra a millones de personas atraídas por el consumo de un alimento bueno para el que lo consume, limpio para el medio ambiente y justo para el que lo produce. Actualmente, existe una red de restaurantes Slow Food que preparan elaboran los platos de su menú con productos que viajan como máximo 100 km de su lugar de producción hasta el restaurante en cuestión y no contienen productos transgénicos en su preparación.

Cuadro 5.- Definición de kilómetro cero

KILOMETRO 0:

Es un concepto que consiste en minimizar la distancia entre el lugar de producción y el de consumo, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, ayudando al medio ambiente, promoviendo la producción local y otorgando valor a los productos más .adaptados a la región.

Fuente: Elaboración propia

4.1.4.

Responsabilidad social

Según la definición largamente negociada de la norma ISO 26000, la Responsabilidad Social (RS) es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta transparente y ética que:

Contribuya con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;

Tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas (stakeholders)

Cumpla con las leyes y sea compatible con las normas internacionales de conducta;

Sea integrada en la totalidad de la organización y puesta en práctica en todas sus relaciones." (ISO 26000, 2010)

La misma definición en términos de gestión de impactos fue también recientemente adoptada por la Comisión Europea. La Comisión presenta una nueva definición de la Responsabilidad

interesadas y la sociedad en sentido amplio; identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas." (Comisión Europea, COM (2011) 681 final).

Según Vallaeys (2012), ambas definiciones, de la norma ISO 26000 y de la Comisión Europea, permiten sentar las bases de la RS:

1. “Se trata de una responsabilidad de las organizaciones por sus impactos. Los impactos negativos (sociales y ambientales) de sus actividades deben (idealmente) progresivamente desaparecer. Esto constituye la promesa exigida.

2. Esta responsabilidad exige, pues, un modo de gestión cuya finalidad es la sostenibilidad de la sociedad, suprimiendo los impactos negativos insostenibles y promoviendo modos de desarrollo sostenibles.

3. La responsabilidad social no está más allá y fuera de las leyes sino que se articula con las obligaciones legales. Las leyes deben definir cuáles son los impactos negativos prohibidos y motivar a la responsabilidad social de todos. Desde luego, la responsabilidad social no empieza "más allá de las leyes", como se suele escuchar, sino dentro de las leyes y para que las leyes se cumplan y vayan mejorando.

4. La responsabilidad social pide una coordinación entre las partes interesadas capaces de actuar sobre los impactos negativos diagnosticados, en situación de corresponsabilidad, a fin de buscar las soluciones mutuamente beneficiosas (construir valor para todos los actores sociales, soluciones "gana-gana", y no sólo valor para algunos a costa de los demás).”

Cuadro 6.- Definición de responsabilidad social

Responsabilidad social:

Es el compromiso de una organización para reducir los impactos de sus actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta transparente y ética que promueve el desarrollo local y mejora la calidad de vida.

Fuente: Elaboración propia

4.1.5.

Turismo de base comunitaria

Según Cooper (2007), las organizaciones internacionales apoyan el turismo por su contribución al beneficioso contacto entre los diferentes pueblos y culturas y por hacer posible la reducción de la pobreza y la desigualdad.

El turismo es un sector que puede contribuir de manera efectiva en la inserción productiva en diversos ámbitos, debido a su naturaleza dinámica y la cuantidad de sectores involucrados. De esta forma, promover la inclusión de las comunidades locales en el desarrollo de actividades turísticas puede, no sólo contribuir en la dinamización socioeconómica, sino también mejorar la experiencia turística, una vez que se hace posible el contacto con aspectos culturales auténticos y genuinos, cada vez más valorizados por el turista actual.

En este contexto, el turismo comunitario tiene como objetivo satisfacer esta nueva demanda turística, fomentando nuevas formas de desarrollo de la práctica del turismo, basadas en la planificación participativa a través de las comunidades locales.

Para Burzstyn (2005: 66), el turismo basado en la comunidad se puede definir como “un modo de turismo sostenible, cuyo enfoque principal está en el bienestar y en la generación de beneficios para la comunidad receptora."

El Turismo de Base Comunitaria es una alternativa de desarrollo turístico, protagonizada por comunidades locales, orientada por los principios de la economía solidaria, asociativismo/cooperativismo y valorización de la cultura local. Estas iniciativas, en general, tienen dificultades de acceso a recursos públicos y, por tratarse de actividades diferenciadas, es necesaria una oportunidad de apoyar a expansión y la cualificación de esos servicios y productos. Por otro lado, este modelo de turismo genera una mayor participación de las comunidades locales en los beneficios originados por la actividad turística; empleo y renta para los habitantes locales; además de la cualificación de las comunidades para la autogestión de la actividad turística (SAWYER et al, 2010).

Por lo tanto, el turismo de base comunitaria debe:

contribuir a un buen uso de los recursos naturales y su conservación;

respetar y valorar la autenticidad sociocultural de las comunidades locales, contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural y humano así como los valores tradicionales;

garantizar operaciones económicas viables a largo plazo, proporcionando beneficios socioeconómicos a todos los interesados (con una distribución justa de los beneficios);

contribuir a la reducción de la pobreza.

Se considera que la demanda turística actual es cada vez más exigente, explorando lugares auténticos y verdaderos que combinen, por un lado el intercambio cultural profundo, y por otro lado, la armonía de la naturaleza y la memoria de los lugares visitados (ZAOUAL, 2009).

emprendimiento turístico, hasta una participación más activa, como la visita y conocimiento acerca del proceso productivo, haciendo posible vivir la experiencia de la producción, esta última, relacionada con el concepto de turismo de base comunitaria anteriormente discutido.

Cuadro 7.- Definición de turismo de base comunitaria

TURISMO DE BASE COMUNITARIA:

Es un modo de turismo, cuyo enfoque principal está en el intercambio cultural, como la visita y conocimiento del día a día de las personas locales, haciendo posible vivir experiencias junto a ellas. Esta alternativa de desarrollo turístico, protagonizada por comunidades locales, orientada por los principios de la economía solidaria, asociativismo/cooperativismo y valorización de la cultura local, busca la generación de beneficios para la comunidad receptora.

Fuente: Elaboración propia

4.1.6.

Economía solidaria

De acuerdo con SENAES (Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil):

“La economía solidaria se ha estado llevando a cabo en los últimos años, como una alternativa innovadora para generar empleo e ingresos, y una respuesta a favor de la inclusión social. Consta de una serie de prácticas económicas y sociales organizadas como cooperativas, asociaciones, empresas autogestionadas, redes de cooperación, entre otras, que llevan a cabo actividades de producción de bienes, servicios, finanzas solidarias, comercio justo y consumo solidario.

En este sentido, se entiende por economía solidaria al conjunto de actividades económicas de producción, distribución, consumo, ahorro y crédito, organizados en forma de autogestión. Teniendo en cuenta este punto de vista, la Economía Solidaria tiene las siguientes características:

Cooperación: existencia de intereses y objetivos comunes, la unión de esfuerzos y capacidades, la propiedad colectiva de bienes, el intercambio de resultados y la responsabilidad solidaria. Se trata de varios tipos de organización colectiva: empresas autogestionadas o empresas recuperadas (asumidas por trabajadores); asociaciones comunitarias de producción; redes de producción, comercialización y consumo; grupos informales productivos de segmentos específicos (mujeres, jóvenes, etc.). En la mayoría de los casos, estos colectivos agregan un gran conjunto de actividades individuales y familiares.

• Dimensión económica: es una de las bases de la motivación de la agregación de esfuerzos y recursos personales y otras organizaciones para la producción, beneficio, crédito, comercialización y consumo. Se trata de un conjunto de elementos de viabilidad económica, clasificados por criterios de eficiencia y eficacia, junto a los aspectos culturales, ambientales y sociales.

• Solidaridad: El carácter solidario en las empresas se expresa en diferentes dimensiones: la distribución justa de los resultados obtenidos; las oportunidades que llevan al desarrollo de capacidades y la mejora de las condiciones de vida de los participantes; un compromiso con un medio ambiente sano; las relaciones que se establecen con la comunidad local; la participación activa en los procesos de desarrollo sostenible de base territorial, regional y nacional; en las relaciones con otros movimientos sociales y populares de carácter emancipatorio; la preocupación por el bienestar de los trabajadores y los consumidores; y respetar sus derechos.

Teniendo en cuenta estas características, la economía solidaria apunta a una nueva lógica de desarrollo sostenible para la generación de empleo y la distribución del ingreso mediante un crecimiento económico con la protección de los ecosistemas. Sus resultados económicos, políticos y culturales son compartidos por los participantes, independientemente de su sexo, edad y raza. Implica la revisión de la lógica capitalista de oponerse a la explotación del trabajo y de los recursos naturales, teniendo en cuenta al ser humano como un todo como sujeto y objeto de la actividad económica”.

La economía solidaria es cada vez más popular, a medida que aumenta el desempleo y disminuyen las garantías sociales. Se ve también como una forma de buscar la autonomía y de establecer otros tipos de interacción trabajo, con el ambiente y el hombre-hombre. (DE SOUZA PLUCIDES, 2009).

Según el MAPA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil), el Cooperativismo ya forma parte de las instituciones nacionales de todo el mundo. Se trata de un movimiento universal de los ciudadanos en la búsqueda de un modelo más justo que permite la coexistencia equilibrada entre lo económico y lo social.

Las cooperativas pueden ser constituidas libremente y organizan sus actividades económicas para acceder a los mercados, siempre sobre la base de los principios y valores de la solidaridad, la ayuda mutua, la honestidad, la democracia y la participación.

El cooperativismo tiene siete principios: 1. Adhesión voluntaria y gratuita 2. Gestión democrática y libre

3. Participación económica de los miembros 4. Autonomía e independencia

5. Educación, formación e información 6. Interoperación

7. Compromiso con la comunidad

Con la cooperación formal entre los socios afines, la producción y comercialización de bienes y servicios puede ser mucho más rentable, teniendo en cuenta que el objetivo es construir una estructura colectiva de la cual todos son beneficiarios.

Los pequeños productores, que por lo general tienen las mismas dificultades para obtener un buen rendimiento económico, tienen en la formación de asociaciones un mecanismo que les da un mejor rendimiento para competir en el mercado.

Transformar la participación individual y familiar en participación grupal y comunitaria se presenta como un mecanismo que incrementa la capacidad productiva y comercial de todos los miembros al ponerlos en una mejor situación para facilitar sus actividades. El intercambio de experiencias y el uso de una estructura común les permiten explorar el potencial de cada uno y en consecuencia lograr un mayor retorno financiero para su trabajo.

La unión de los pequeños productores en asociaciones permite la adquisición de suministros y equipos a precios más bajos y mejores condiciones de pago, así como el uso colectivo de tractores, cosechadoras, camiones para el transporte, etc. Tales recursos cuando son divididos entre varios miembros, se vuelven accesibles haciendo que el productor salga ganando al reunir esfuerzos en un beneficio común, así como el reparto del coste de la asistencia técnica del agrónomo, del veterinario, de la tecnología y de la formación profesional.

Cuadro 8.- Definición de economía solidaria

Economía solidaria:

Es un conjunto de actividades económicas y sociales organizadas como cooperativas, asociaciones o empresas de autogestión para generar empleo e ingresos, en respuesta a favor de la inclusión social sobre la base de los principios y valores de la solidaridad y la ayuda mutua.

Fuente: Elaboración propia

4.1.7.

Emprendimiento social

La iniciativa de la Comisión Europea (2012) a favor del emprendimiento social parte de la definición de “empresa social”. Se trata de una empresa que funciona en el mercado prestando a la sociedad bienes y servicios de manera empresarial, si bien se caracteriza por tres elementos esenciales.

1. El objetivo social de interés común es la razón de ser de la acción comercial, ya que estas entidades pretenden tener una incidencia social proporcionando bienes o servicios de manera socialmente innovadora.

2. Los beneficios se reinvierten principalmente en la realización de este objeto social. 3. Esta misión social tiene también un reflejo en el modo de organización y el régimen de

responsabilidad, transparencia, democracia, participación y orientación a la justicia social como propios de estas entidades (SANTOCILDES et al. 2012).

Según José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea3: “El emprendimiento social

puede ser sin lugar a dudas un programa de cambio muy valioso. Lograr mejores resultados en

pro del bien común”.

J. Gregory Dees, profesor de laUniversidad de Stanford,en un conocido artículoen 1998 sobre emprendimiento social, explica en su análisis que “el lenguaje sobre los emprendedores sociales puede considerarse como nuevo, pero que este fenómeno ha existido siempre”.

Hay empresas que tienen como prioritario el desarrollo de la sociedad. A ese tipo de empresas se las denomina, emprendimientos sociales, y no son consideradas como empresas privadas con fines lucrativos (del segundo sector), ni como organizaciones gubernamentales (del primer sector) ni tampoco como organizaciones no gubernamentales (del tercer sector). Su lógica no encaja en eses paradigmas, pues aplican estrategias de mercado para alcanzar objetivos sociales.

Por ello a estos emprendimientos se les podría considerar del “Sector 2,5”. Suelen ser tanto organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan modelos de negocio para alcanzar su misión, como organizaciones con ánimo de lucro cuyo propósito principal es de carácter social. Su objetivo es cumplir con los tres ejes principales de la sostenibilidad: social, ambiental y económico.

En lugar de maximizar beneficios exclusivamente financieros para accionistas externos a la cadena de valor, los emprendimientos sociales buscan maximizar beneficios sociales y/o medioambientales. Eso se puede lograr, por ejemplo, por medio de la financiación de actividades de organizaciones de base comunitaria; la compra de sus productos a nivel local, en lugar de productos industriales de grandes empresas; dar empleo a personas de las comunidades locales, de cara a aumentar su empoderamiento para que puedan, cada día, tener más control sobre sus decisiones y sus propios caminos; o bien viabilizando operaciones de crédito para pequeños productores con dificultades para acceder a préstamos de instituciones financieras tradicionales.

Cuadro 9.- Definición de emprendimiento social

Emprendimiento social:

Es un tipo de empresa que tiene como objetivo prioritario el desarrollo de la sociedad buscando maximizar beneficios sociales y/o medioambientales, con reflejo en el modo de organización y el régimen de propiedad de estas entidades.

Fuente: Elaboración propia

4.1.8.

Resiliencia

La resiliencia, es un concepto que ha cobrado un gran interés en los últimos años y poco a poco se va convirtiendo en un término muy popular. "Resiliencia" del latín “resilio“: volver atrás, volver en

un salto, rebotar.

El término fue adaptado a las Ciencias Sociales para caracterizar a los sujetos que a pesar de haber nacido y vivir en situaciones de adversidad, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos

Se entiende por resiliencia "la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a amenazas, para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura (UNISDR, 2009). Viene determinada por el grado en que el sistema social es capaz de organizarse para incrementar su capacidad de aprender de desastres pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de reducción de los riesgos".

Es decir, la resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por el grado al que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos apremiantes (UNISDR, 2009).

La resiliencia “es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformada/o por ellas. Es parte del proceso evolutivo y debe ser

promovido desde la niñez” (GROTBERG, 1995).

Figura 5.- Resiliencia de Grottberg

Fuente: Elaboración propia

No sólo es un fenómeno que observamos a nivel individual, sino que podemos hablar de familias resilientes, grupos y comunidades con características resilientes. Entonces se define como "la capacidad de un individuo o de un sistema social de vivir bien y desarrollarse positivamente, a pesar de las difíciles condiciones de vida y, más aún, de salir fortalecidos y ser transformados

por ellas” (COMBARÍAS 2001).

Cuadro 10.- Definición de resiliencia

Resiliencia:

Es la capacidad de un individuo, sistema, comunidad o sociedad expuesto a amenazas, de adaptarse, resistir o cambiar, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura.

Fuente: Elaboración propia

4.1.9.

Principios relacionados

A continuación se definen algunos principios estrechamente relacionados con los conceptos anteriores.

Cuadro 11.- Definiciones de algunos principios relacionados

Empoderamiento: Es la capacidad de un individuo y/o comunidad que motivado al cambio, es capaz de asumir nuevos comportamientos; oportunidades y aprendizajes para desarrollar el poder de superar la adversidad.

Tengo

(redes de pertenencia)

Soy-estoy

(integración cuerpo- mente-espíritu)

Puedo

Soy poderoso

División equitativa de oportunidades: Es tratar a los sujetos económicos en situaciones desfavorecidas en proporción a su desigualdad, con el fin de equilibrar el acceso a oportunidades.

Equidad de género: es el derecho de mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, de acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Bienestar social: es el conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana.

Cooperación: es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo desarrollado por grupos de personas con una relación interna específica de colaboración para la obtención de un objetivo común de una población.

Calidad del producto: es la capacidad que tiene un bien o servicio de cubrir las necesidades del cliente y satisfacer sus expectativas con relación a sanidad, precio, estética, rendimiento,

fiabilidad, duración…

Viabilidad económica: Es el resultado de un conjunto de estudios financieros para determinar si se puede llevar a cabo un proyecto, junto a la probabilidad de obtener la ganancia esperada para darle continuidad.

Fuente: Elaboración propia

5.

CASOS EJEMPLO DE PROCESOS DE GESTIÓN RURAL

–

URBANO

A continuación se van a describir los seis ejemplos de inserción productiva que fueron investigados para aplicar la metodología propuesta basada en seguir la línea que marcan los conceptos asociados. Cada uno de ellos será descrito brevemente para facilitar la comprensión de la matriz del punto 7.1.

5.1.

Central do Cerrado

4El Cerrado es una ecorregión de sabana tropical de Brasil que desde los últimos años está sufriendo amenazas en su biodiversidad por las numerosas actividades económicas de agronegocio.

La versión brasileña del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility – GEF se denomina Programa de Pequenos Projetos Ecossociais –PPP-ECOS) y se direcciona exclusivamente a la preservación del Cerrado brasileño (recientemente se incluyó la Caatinga). Desde 1992, ha apoyado más de 200 iniciativas de comunidades de ese bioma, con diversas formas de producción de base comunitaria. Sin embargo, frecuentemente esas iniciativas tienen problemas con la comercialización de esos productos, debido a factores como logística, estandarización, estacionalidad, y otros costes ambientales5.

De ese problema surge la Central de Cerrado, una central de cooperativas sin fines lucrativos, ubicada en Brasilia. Está formada por 35 organizaciones comunitarias de siete estados brasileños (Maranhão, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Goiás) que desarrollan actividades productivas, a partir del uso sostenible de la biodiversidad del Cerrado y fortalecen a las comunidades locales.

Gracias al trabajo de inserción productiva de la Central de Cerrado y su apoyo técnico a las comunidades, se está consiguiendo abrir mercado y distribuir productos de calidad recogidos y procesados por agricultores locales sin alterar su forma de vida, ni sus hábitos tradicionales, ni la naturaleza nativa.

Esta iniciativa consigue sus objetivos siguiendo los conceptos y principios de comercio justo y solidario y protagonismo social e introduce el concepto de agroestrativismo, actividad económica que hace referencia a la unión de una actividad agrícola sostenible, de bajo impacto y alto valor social, con la recolección de productos nativos espontáneamente generados por la naturaleza.

A pesar de los problemas en cuanto a exigencias de registros tanto sanitarios como fiscales y la dificultad de afrontar la demanda de mercado a corto plazo, actualmente cuenta con una tienda virtual donde adquirir sus productos, participa en eventos y ferias y abastece a restaurantes, emporios, bufets y pequeños mercados.

5.2.

Artesol. Artesanato Solidário

6Es una OSCIP (Organización de la Sociedad Civil de Interés Público), que comenzó en 1998 como un programa de generación de ingresos para los artesanos de las comunidades más pobres y con menor IDH.

Su misión es apoyar las acciones artesanales de tradición cultural, promoviendo la autonomía de los artesanos y el desarrollo cultural, social y económico de sus comunidades, siguiendo los principios de valoración de las identidades culturales y la autonomía de los grupos de artesanos, respetando las técnicas y conocimientos tradicionales, la responsabilidad ambiental y el comercio justo.

ArteSol fue un pionero en la creación de una metodología para apoyar la conservación y el desarrollo de la tradición cultural de la artesanía. Se mapearon las distintas regiones brasileñas que trabajan con actividades artesanales y se identificaron aquellas zonas con IDH más bajo, para dar formación y convertir las actividades diarias en una forma de generar ingresos. Esta metodología se aplicó en más de 100 proyectos y se ha convertido hoy en una tecnología social utilizada por varias organizaciones y profesionales. El Programa comenzó a trabajar con 25 comunidades y son actualmente 120 proyectos en 17 estados de Brasil.

Esta organización vende en gran parte de Brasil, incluso entre sus colaboradores se encuentra una red de centros comerciales muy importante en el país, destinado a personas de clase alta, donde se consigue comercializar productos locales de lugares remotos, que no consiguen vender en sus zonas más próximas.

Entre los productos artesanales con los que se trabajan destacan los, juguetes, cerámicas, tallado de madera, instrumentos musicales, bordados, encajes, tejidos, trenzado y cestas tejidas y otras artesanías hechas de diversos materiales tales como vidrio, textiles, frutas y cuero. También cuenta con la elaboración de suvenires corporativos como forma de responsabilidad social empresarial.

ArteSol tiene como objetivos: revivir las técnicas artesanales tradicionales en peligro de extinción; estimular la transmisión de conocimientos de artesanía entre las generaciones; promover la apreciación de las artes brasileñas como bienes culturales; desarrollar programas de formación en las asociaciones artesanales; difundir y desarrollar los principios y conceptos de comercio justo; fomentar la creación de políticas públicas que garanticen los derechos de los artesanos; producir, organizar y difundir el conocimiento sobre la identidad cultural brasileña dentro y fuera del país y organizar una cadena de valor artesanal en red y el fortalecimiento del sector. El último objetivo consiste en la elaboración de una red de artesanos de todo Brasil a través de una plataforma de integración entre los artesanos y los otros miembros de la cadena, como comerciantes, instituciones, clientes finales y otros.

Por otra parte, se encontraron muchos desafíos entre los que destacan las dificultades debidas a que el propio artesano no tenga consciencia del valor cultural que produce, problemas de autoestima de las mujeres por la cultura machista de las comunidades, el bajo grado de

escolaridad y analfabetismo y el rechazo de los jóvenes a las actividades artesanales que son asociadas a actividades pobres. Además, existe una falta de espíritu empresarial y la incapacidad de asumir funciones dentro de las cooperativas y asociaciones en los papeles de tesorero o presidente. Por último destaca el comportamiento pasivo de las comunidades, que esperan siempre que sean otros los que busquen las oportunidades para que ellos puedan resolver sus problemas (cultura asistencial).

5.3.

Proyecto Pescando con Redes 3G

7Este proyecto fue realizado con recursos de responsabilidad social empresarial, que buscaba utilizar la tecnología de transmisión de datos inalámbrica de tercera generación (3G) para mejorar la calidad de vida de los pescadores indígenas y artesanales de Santa Cruz Cabrália, estado de Bahía. Utilizando una metodología participativa de construcción de actividades, el equipo del proyecto realizó varias reuniones con los pescadores para conocer sus principales problemas y lo que consideraban las mejores soluciones.

A partir de esa recopilación de datos, fueron diseñadas, planificadas y llevadas a cabo diversas actividades que buscan mejorar seguridad de la navegación, reducir la presión sobre las especies de peces sobreexplotadas, introducir alternativas de generación de ingresos para las mujeres y los jóvenes y capacitar a los pescadores en diversos temas relacionados con el medio ambiente, salud y métodos de pesca. Además, fueron desarrolladas aplicaciones móviles con el fin de aliviar los problemas y dificultades de la comercialización de la pesca.

Estas aplicaciones, además de apoyar a los pescadores en el cálculo de los gastos de viaje y previsión del rendimiento financiero, a partir de los últimos valores de mercado que se cobran por las diferentes especies, se alimenta un sistema de ventas on line accesible a muchos establecimientos turísticos de la región (hoteles, hostales, restaurantes y chiringuitos de playa). Para ello, el pescador solo tiene que añadir, en las tablets proporcionadas por el proyecto, el peso aproximado de cada especie capturada, en tiempo real.

Con la implementación y el uso de este sistema, se hizo posible reducir la dependencia de los intermediarios, que a menudo pagaban valores muy por debajo de la media del mercado a los pescadores. Esta estrategia permitió reducir también, el problema de almacenamiento de pescado debido a las estructuras deficientes y caras en tierra, gracias a que muchas veces la mayor parte de la carga de la embarcación ya podía ser vendida incluso antes de que el pescador regresara a los muelles.

Durante la implementación de este proceso se encontraron algunos problemas. De entre ellos, habría que destacar la desconfianza de los pescadores locales ante una empresa norteamericana, algunos incluso se llegaron a plantear si no estarían allí para mapear y robar los bancos de peces conocidos por los pescadores de la zona. Además, hay que mencionar el alto nivel de analfabetismo, lo que hizo necesario el desarrollo de contenidos muy específicos, lenguaje apropiado, intuitivo y fácil de entender. Eso fue aplicado tanto para los cursos de